Критика постиндустриализма в контексте фундаментальности образовательного фактора экономического развития

Автор: Болгова Елена Владимировна

Журнал: Экономический журнал @economicarggu

Рубрика: Наука и практика

Статья в выпуске: 1 (17), 2010 года.

Бесплатный доступ

Объективность тенденций неоиндустриального типа экономического развития выявляет низкую степень обоснованности постулатов постиндустриализма. Неоиндустриальное инновационное развитие предъявляет особые требования к факторам, определяющим экономическую динамику. Приоритетное место в структуре факторов экономического роста занимает образовательный потенциал. В статье обосновывается зависимость темпов неоиндустриального развития от уровня развития образования как источника данного процесса

Модернизация системы образования, человеческий капитал, концепция информационного общества, сектор услуг, рациональная технологическая многоукладность

Короткий адрес: https://sciup.org/14914920

IDR: 14914920

Текст научной статьи Критика постиндустриализма в контексте фундаментальности образовательного фактора экономического развития

Становление рыночных отношений в России предъявляет к системе образования особые требования, обусловленные масштабностью и неоднозначностью процессов экономической и социальной трансформации общества.

Исследование проблем образования приобрело в период реформирования российской экономики всеобъемлющий характер: решение задач роста эффективности профессионального образования, приведение его целей и содержания в соответствие с направлениями рыночных реформ. Модернизация системы образования в России объективно связана с рядом трудностей и особенностей, среди которых существенными остаются, с одной стороны, необходимость сохранить накопленный в дореформенное время образовательный потенциал, с другой — потребность использовать новые рыночные возможности для его существенного преобразования и развития.

В утилитарном смысле сущность современных теоретических исследований проблем российского образования сводится к попытке найти ответ на вопросы: чем определяется ведущая роль образования в современной экономике и какими в связи с этим должны быть его глобальные и локальные цели и содержание?

Серьезность теоретических исследований должна подтверждать выбранная «система координат» — концептуальные основания, составляющие теоретическую базу исследований в области экономики образования и практику эффективной модернизации образовательной деятельности.

Трансформация роли, содержания и целей образования, направления модернизации образовательного процесса, закономерности институциональных и содержательных аспектов его реформирования рассматриваются российскими и западными учеными в концепции постиндустриального (информационного) общества.

Обобщение позиций относительно черт, присущих постиндустриальному обществу, свидетельствует о том, что авторы выделяют как существенную и определяющую его черту новое качество экономического роста. Движущей силой социально-экономического развития становится рост и улучшение качества человеческого капитала, собственных интеллектуальных способностей человека. На основе такой позиции логично выглядит определение функциональной роли сферы образования как фабрики по производству важнейшего экономического ресурса — человека, субъективирующего интеллектуальный капитал, квалифицированных специалистов — индивидов, стремящихся максимизировать стоимость человеческого капитала с целью увеличения индивидуальных доходов.

Неоспоримо ценным и существенным вкладом концепции постиндустриального общества в исследование образования является соотнесение развития инновационного характера производства образовательных услуг с инновационностью экономики как области приложения полученных в процессе образования знаний и сформированных навыков.

Однако в экономических исследованиях последних лет некоторые существенные постулаты постиндустриализма активно подвергаются обоснованному сомнению как недостаточно верифицированные. Верификация, т.е. установление истинности, подлинности и достоверности научных идей, предусматривает, во-первых, научность и логическую строгость знания, во-вторых, соответствие опыту и возможности перевода на язык практики1.

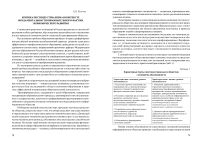

С позиций такого подхода истинность некоторых положений концепции постиндустриального общества вызывает сомнения, поскольку не представляются доказательными ни логика этих положений, ни их эмпирическая под-твержденность в контексте практической реализации (табл. 1).

Таблица 1

Характерные черты «постиндустриального общества» с позиций их обоснованности

|

Характеристики с высоким уровнем обоснованности |

Характеристики с низким уровнем обоснованности |

|

|

Низкая степень обоснованности существенных положений концепции информационного общества приводит к необходимости пересмотра взглядов на теоретические основания функционирования сферы образования как вида экономической деятельности и, как следствие, на ее роль в экономическом развитии страны и регионов.

Принимая концепцию постиндустриализма — единственной теоретической и методологической основы развития образования, невозможно получить достоверные оценки, которые позволят формировать и реализовывать практические решения, связанные с активизацией фактора образования как приоритетной движущей силы экономического прогресса.

В частности, утверждение альтернативности сферы услуг развитию сферы материального производства, являющееся наиболее спорным постулатом, логично приводит к выводам относительно сокращения области применения новых знаний и научных достижений, сужения возможностей инновационного развития за счет ограничения сферы использования прогрессивных технологий лишь отраслями трансакционного сектора.

Различие во взглядах относительно перспектив развития отраслевой и территориальной структуры экономики служит основанием для обоснованной критики всей концепции постиндустриализма со стороны как представителей неоиндустриальной экономики, так и других экономических течений.

Обоснованность критики подтверждают данные статистических исследований, которые не доказывают тенденцию прогресса экономически развитых стран за счет отраслей сферы услуг. Напротив, эти тенденции связаны с индустриальной сферой экономики, в том числе с отраслями, производящими средства производства.

Трудно спорить с тем фактом, что большой удельный вес сектора услуг в ВВП (70% в США и 60% в странах ЕС) является убедительным доказательством высокого экономического развития. Необходимо учитывать долю этого сектора в совокупном общественном продукте (совокупный валовой выпуск с учетом производства не только конечного, но и промежуточного продукта как стоимости средств производства), которая для развитых стран составляет примерно 48%.

Если итоговым показателем экономического роста считать не только ВВП, но и СОП, то доля сектора услуг в последнем составит не более 36%2.

Не убедительно относительно преобладания сферы услуг в экономике выглядит и структура занятых. Так, по данным 2006 г. в США в секторе производства услуг работали 83,6% общего числа занятых. Однако методические особенности расчета этого показателя связаны с тем, что «в секторах добывающей и обрабатывающей индустрии, строительстве и пр. числятся исключительно рабочие, тогда как весь административно-управленческий персонал и инженерно-технические работники разнесены по различным отраслям услуг вроде профессиональных3.

Таким образом, деиндустриализация экономики развитых стран представляется лишь декларативной: она не сокращает индустриальную компоненту производственной сферы, хотя и способствует ее перемещению в другие страны.

Однако если рассматривать промышленное производство в мировом масштабе, а не в рамках отдельных стран, оно остается господствующей и приоритетной сферой приложения новых знаний, воплощаемых в различного рода технологических инновациях.

В связи с несостоятельностью отрицания индустриальной составляющей экономического развития не подтверждается также создание «магнитных экономик», определяемых в теории информационного общества как экономик противоречивого, двухполюсного мира.

Полюсами этого мирового порядка являются развивающиеся страны со стабильно неквалифицированной и низкооплачиваемой рабочей силой и экономически развитые страны, характеризующиеся существенным относительным уровнем доходов рабочих, высокая квалификация которых определяется уровнем знаний и творческим потенциалом и подтверждается высоким образовательным статусом.

Развивающиеся страны стремятся повысить свой интеллектуальный и инновационный уровень, что подтверждается быстрыми темпами роста высшего образования в Китае, Индии и странах Восточной Европы на фоне высоких темпов индустриального развития. Так, индекс роста промышленного производства в 2007 г. по отношению к 1995 г. составил в Китае 392%, в Индии — 199%,вВенгрии —247%, в Польше — 209%, в Украине — 210%, в России — 155,7%4.

Выводы относительно роли образования в экономическом прогрессе, полученные на основе критики идей постиндустриального общества, сводятся к следующему. Перспективы российской экономики связаны с инновационным развитием не только отраслей сферы услуг, но и индустриальной сферы, особенно отраслей, ориентированных на выпуск средств производства.

Преодоление российской экономикой тенденций ресурсного типа развития, характеризуемого ролью сырьевой базы мировой экономики, может быть осуществлено лишь в случае рациональной технологической многоук-ладности. Базу развития технологической многоукладности экономики формирует своевременная переориентация ресурсов из технологически отсталых производств в систему ключевых инновационных отраслей, составляющих ядро технологически более прогрессивного уклада. Фундаментальной движущей силой неоиндустриального развития объективно должен стать фактор образования как вид деятельности, формирующий источник экономического роста — интеллектуальный потенциал, способность творческого объединения и преобразования совокупных ресурсов.

Ограниченность концепции постиндустриализма как единственной теоретической базы исследования образования доказывает тот факт, что не находит подтверждения ее принципиальный постулат о прямой корреляции между образовательным статусом и размером вознаграждения за труд в информационном обществе, между уровнем образования и значимостью занимаемой должности.

Логическое объяснение отсутствия прямой корреляции этих параметров можно представить с помощью математической модели в виде функции следующего вида, опосредующей зависимость индивидуальных доходов и образовательного уровня другими существенными факторами:

х-ЛУрУ^у^тах где х — индивидуальные доходы субъекта (уровень индивидуальной интеллектуальной ренты);

у — объем знаний, сформированных в процессе образовательной деятельности;

у2 — уровень индивидуальной предпринимательской и творческой активности;

у — производственно-экономическая система как сфера приложения знаний и предпринимательской активности.

При моделировании зависимости между индивидуальными доходами субъекта как обладателя определенной суммы знаний и объемом этих знаний необходимо учитывать опосредованный и непрямой характер данной связи. Рост индивидуальных доходов в условиях инновационной экономики определяется не только объемом и качественным содержанием знаний, подтверждаемых образовательным статусом, но способностью творчески и активно использовать их. Причем реализация результата обладания знаниями зависит от распространенности сферы их приложения.

Ограниченность постиндустриального подхода в таком представлении роли образовательного фактора проявляется в сведении экономики как области приложения знаний и предпринимательской активности лишь к сектору услуг и в принижении значения этого фактора в инновационном развитии сектора материального производства.

Поскольку максимизация индивидуальных доходов как функция полученных знаний опосредуется факторами личной активности и распространенностью сферы приложения знаний, необходимо учитывать две существенные особенности представленной модели.

Первая особенность связана с взаимным влиянием переменных у. Так, индивидуальная и творческая активность (у) является фактором, связующим интеллектуальный потенциал (накопленные знания) с такими качествами экономики, как сферы приложения знаний в условиях ускоряющегося инновационного развития, восприимчивость производственно-экономической системы и ее потребность в знаниях и инновациях.

В таком случае подтверждается тезис Д. Белла о том, что университеты и исследовательские центры (а не корпорации) должны стать центрами экономического развития, и тезис Э. Тоффлера, что технологию следует рассматривать как двигатель, мощный ускоритель, а знание — как его топливо. Речь идет не только об информационных технологиях. Инновационное развитие предполагает производственные, обслуживающие, управленческие и организационные технологии, базой создания и революционного развития которых будут новые научные открытия и знания, сформированные на их основе.

Второй особенностью реализации функциональной зависимости являются условия или ограничения, связанные с институциональными отношениями и эффективностью режимов собственности. Они формируют степень благоприятности среды с целью формирования условий, необходимых для поддержания взаимосвязей этой функции, а также развития ее переменных. Благоприятные институциональные условия, действующие как стимулы экономического развития, усиливают влияние интеллектуального фактора на процесс развития и обеспечивают больший эффект такого влияния.

Таким образом, аналитическое сравнение концепций индустриализма в подходах к собственно индустриальной, новой индустриальной, неоиндустри-альной, постиндустриальной и супериндустриальной парадигмам относительно роли образования в экономическом развитии позволяет считать, что образовательный фактор, формирующий систему знаний и научных открытий, функционирующих в форме интеллектуального капитала, определяется как ведущий и выступает в роли творческого преобразователя ресурсов в рамках всех течений индустриализма.

Заслугой основателей постиндустриализма является фундаментализация данного фактора, абсолютизация его роли в инновационном технологическом типе развития, имманентно присущем современной экономике. Следствием такого утверждения стала обоснованность подхода к определению функциональной роли университетов как центров экономического развития.

Статистически зависимость темпов неоиндустриального развития и фактора образования подтверждается соответствием рейтингов региона по показателям образовательного потенциала и объему произведенной продукции, в том числе в обрабатывающих отраслях (табл. 2).

Так, первые три места в списке федеральных округов занимают Центральный (638 студентов на 10 тыс. населения), Северо-Западный (564) и Уральский (495). Эти же федеральные округа занимают первые позиции по показа-

Таблица 2

ө Рн

№

Е S е м «

S

S

Я Я § S ?

Список литературы Критика постиндустриализма в контексте фундаментальности образовательного фактора экономического развития

- Fredman M. The methodology of positive economics. Chicago University Press, 1953

- Губанов С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция (о формуле развития России)//Экономист. 2008. №9. С.3-27

- Россия в цифрах. 2008: Крат. стат. сб./Росстат. М.: 2008. С. 500

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2008: Стат. сб./Росстат. М., 2008