Крюк с изображением сцены кулачного поединка из дольмена майкопской культуры, станица Царская, Северо-Западный Кавказ

Автор: Трифонов В.А., Шишлина Н.И., Лобода А.Ю., Хвостиков В.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе. Новые открытия

Статья в выпуске: 251, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты всестороннего анализа уникального бронзового крюка с антропоморфными фигурками из дольмена эпохи ранней бронзы (прибл. 3200-2900 до н. э.) у ст. Царская (совр. Новосвободная) на Северо-Западном Кавказе. Установлено, что предмет отлит из мышьяковой бронзы по технологии утрачиваемой восковой модели, является крюком для вынимания мяса из котла и входит в набор церемониальной посуды для общественной трапезы. Изображения пары обнаженных мужчин, стоящих в боксерской стойке, представляют сцену ритуального поединка в присутствии или в честь божества, чьим атрибутом являются бычьи рога, на которых соперники стоят. Предмет в целом ассоциируется с темой погребального пира и погребальных игр. Вероятно, что сюжет и иконография изображений восходят к канонам храмового шумерского искусства раннединастического, а возможно, и более раннего времени. Адаптация этой темы в майкопской культурной среде объясняется ее принадлежностью к кругу культур самой северной периферии переднеазиатской цивилизации. Пара фигур, изображенная на крюке из Царской, является самым ранним образцом антропоморфной металлической мелкой пластики на Кавказе и, видимо, самым ранним в мире скульптурным изображением кулачного поединка

Майкопская культура, бронзовая антропоморфная пластика, эпоха ранней бронзы, кулачный поединок, погребальный пир, кавказ, древний восток

Короткий адрес: https://sciup.org/143164053

IDR: 143164053

Текст научной статьи Крюк с изображением сцены кулачного поединка из дольмена майкопской культуры, станица Царская, Северо-Западный Кавказ

В 1898 г. в окрестностях станицы Царской (современная ст. Новосвободная, Республика Адыгея, Северо-Западный Кавказ) (рис. 1) профессор Санкт-Петербургского университета, старший член Императорской археологической комиссии Н. И. Веселовский открыл две мегалитических гробницы с погребениями представителей местной социальной элиты эпохи ранней бронзы (ОАК…, 1901). В одной из них (курган 1), отличающейся особой роскошью и разнообразием инвентаря, «около груди» скорченного на боку погребенного вместе с инструментами и оружием был найден бронзовый «…наконечник… с тремя отрогами и двумя тонкими человеческими фигурами, стоящими одна против другой» (ОАК…, 1901. Табл. II: 29 ).

Б. А. Куфтин, несмотря на необычное взаимное расположение «зубцов», описывает предмет как «трехзубый крюк с полой втулкой», отмечая его «несомненно культовое назначение… поскольку этот крюк украшен… скульптурными антропоморфными изображениями ( Куфтин , 1949. С. 281).

С 1904 г. вся коллекция хранится в Государственном историческом музее (Москва). Там же спустя почти 60 лет была издана книга с описанием коллекции из раскопок Н. И. Веселовского у ст. Царская в 1898 г. ( Попова , 1963). Уникальный предмет с антропоморфными фигурками был представлен в ней как «маленькая вилка» с тремя загнутыми рогами, два из которых «существуют только для украшения». Т. Б. Попова отметила также ряд характерных особенностей фигурок и считала, что «…древний металлург-мастер изобразил двух борцов в боевой позиции» (Там же. С. 26. Табл. III: 3 ). А. А. Формозов рассматривал их в контексте универсального мифологического сюжета о соперничающих близнецах ( Формозов , 1970).

По мнению С. Н. Кореневского, который пользуется при описании предмета терминами «крюк» и «вилка» как синонимами, поза фигурок не боевая, а молитвенная: «…на новосвободненской вилке отлиты две фигурки людей в жесте адорации, с поднятыми вверх руками» ( Кореневский , 2011. С. 85).

В 2013–2016 гг. в рамках проекта по изучению комплексов из дольменов у ст. Царская с применением естественнонаучных методов были получены новые данные о хронологическом контексте этих погребений, а также выявлены прежде неизвестные характеристики отдельных находок, в том числе предмета с антропоморфными фигурками.

По результатам радиоуглеродного анализа погребение, где был найден этот предмет, относится к периоду приблизительно между 3200 и 2900 гг. до н. э. и представляет новосвободненский вариант майкопской культуры ( Трифонов и др. , 2017). Таким образом, фигурки из гробницы сегодня являются самыми ранними образцами антропоморфной металлической мелкой пластики на Кавказе и, видимо, самым ранним в мире скульптурным изображением кулачного поединка. Это обстоятельство придает дополнительную важность полноте и точности описания уникального предмета.

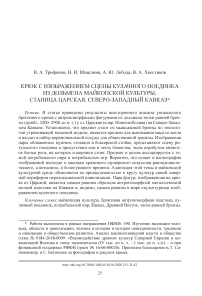

Рис. 1. Карта Кавказа и части Западной Азии с памятниками, упомянутыми в статье

1 – Царская (совр. Новосвободная; 2 – Майкоп; 3 – Хафаджа (Khafajah); 4 – Бадра (Badra)

Задача и методы исследования

Главной задачей исследования является всесторонний анализ формы предмета с учетом материала и технологии изготовления, композиции декоративных элементов, иконографии и семантики сюжета, а также места предмета в погребальном и культурном контексте. Содержание элементов в сплаве определялось методами атомной эмиссии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) (ICP-AES) и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП) (ICP-MS). Атомно-эмиссионное определение элементов проводилось с использованием спектрометра iCAP-6500 Duo (Thermo Scientific, США). Для масс-спектрального определения элементов использовали квадрупольный масс-спектрометр Х-7 (Thermo Scientific, США). Для проверки правильности проведения анализа использовался стандартный образец меди в виде стружки М-08-3 (ГСО 9103-2008) производства «ГИПРОНИКЕЛЬ», Россия, и стандартный образец Unalloyed copper NIST SRM 454, Cu XI (chips), производства США.

Обмеры выполнены электронным штангенциркулем и микрометром с точностью до 0,1 мм.

Технология изготовления определялась по результатам трасологического анализа и в ходе эксперимента по отливке аналогичного изделия по восковой модели. Экспериментальное литье выполнено профессиональным ювелиром с учетом археологических и исторических данных о раннем этапе развития литья по «методу утраченного воска» ( Davey , 2009).

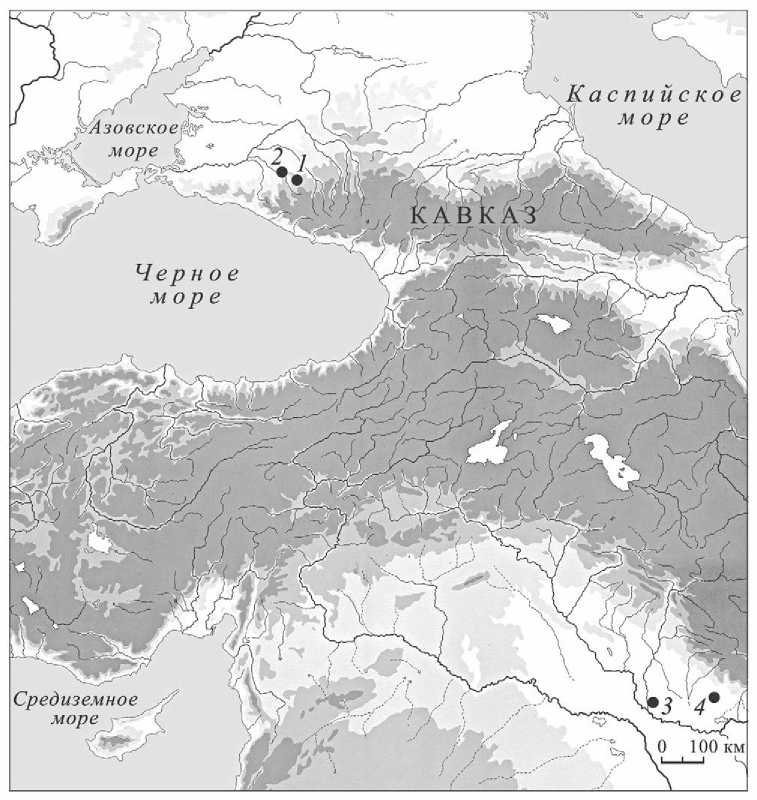

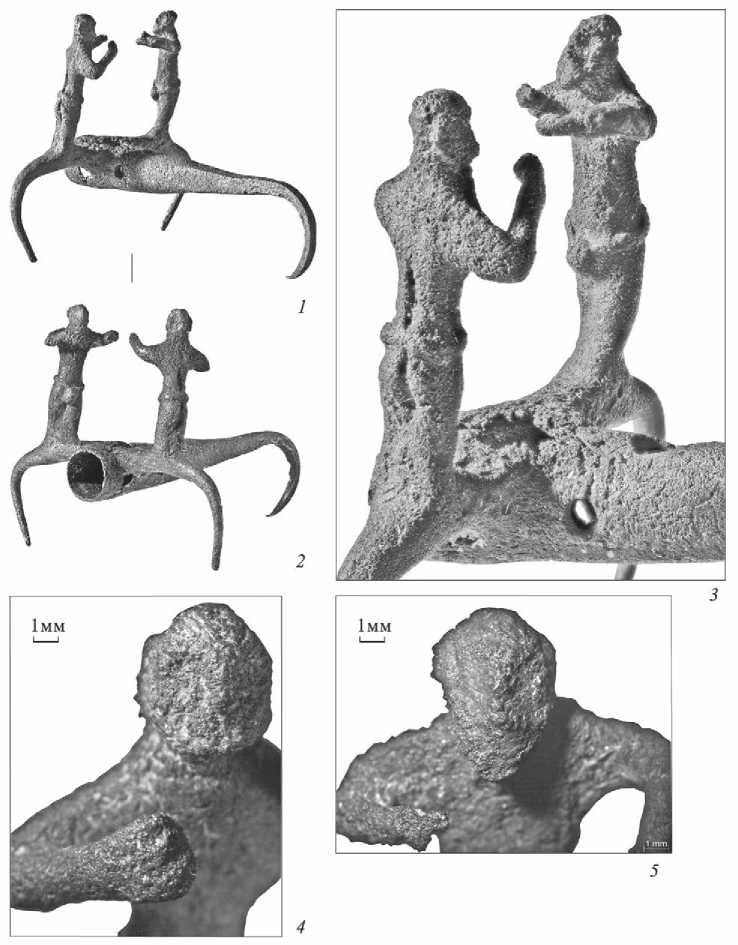

Описание и результаты обмеров

Предмет представляет собой бронзовый втульчатый крюк, у основания которого симметрично относительно втулки располагается пара «рогов» со стоящими на них двумя антропоморфными фигурами (рис. 2: 1–5 ; 3). В отличие от дополнительно прокованного квадратного в сечении крюка, овальные в сечении «рога» дополнительно не проковывались и не заострялись, что подчеркивает их декоративную функцию.

Фигуры изображают обращенных лицом друг к другу на расстоянии одного-двух «шагов» в левосторонней стойке «кулачных бойцов»: левая нога у обеих фигурок выдвинута чуть вперед, а правая сзади и на полшага вправо (рис. 2: 3 ). Согнутая в локте левая рука вынесена перед туловищем, локоть слегка опущен; левый кулак у одной фигурки – на уровне плеча, у другой – чуть выше. Правая рука также согнута в локте, а кулак на уровне подбородка (рис. 2: 4 ). Такое положение рук едва ли соответствует молитвенному - «в жесте адорации» ( Кореневский , 2011. С. 85), – тем более что фигуры обращены лицом друг к другу, а не в сторону предполагаемого божества или его символа.

«Бойцы» почти полностью обнажены, отчетливо обозначены мышцы спины и ягодиц, рельефным валиком показаны пояса. Из-за коррозии металла не все детали просматриваются достаточно ясно. На голове одной из фигурок, возможно, изображена закрывающая уши налобная повязка. На широких лицах обозначены брови, глаза, нос с горбинкой и борода (рис. 3: 4, 5 ).

Рис. 2. Бронзовый крюк, Царская (совр. Новосвободная), дольмен в кургане 1, 1898 г., фотографии ( 1–5 ) (коллекция ГИМ, Москва)

1 , 2 – «кулачные бойцы»; 3–5 – «кулачные бойцы», детали ( 4, 5 – дополнительная проработка деталей фигур резцом)

Рис. 3. Бронзовый крюк, Царская (совр. Новосвободная), курган 1, 1898 г.

Для крепления крюка к деревянной ручке в его втулке с боков имелись два симметрично расположенных отверстия диаметром около 3 мм (рис. 3). Еще два отверстия диаметром около 5 мм располагались на верхней поверхности втулки, одно между фигурами и еще одно в 1 см от него. Назначение этих отверстий неясно.

Длина крюка с втулкой – 7,6 см, диаметр основания втулки – 1,2 см, ширина с боковыми «рогами» – 6,05 см, сечение крюка в основании квадратное (0,5 х 0,5 см), сечение «рогов» в средней части овальное (0,4 х 0,3 см), высота фигурок – 3,0 см и 3,2 см; общий вес предмета – 41,602 г.

Технология изготовления

Криволинейный характер объемных форм, гладкая поверхность, детали моделирования фигур и характер соединения различных частей крюка являются типичными признаками изготовления предмета путем единовременной отливки по «методу утраченного воска» ( Davey , 2009. С. 150). Металлографический анализ для подтверждения этого вывода не проводился из опасений серьезно повредить миниатюрный предмет высокой культурно-исторической ценности. Цельная восковая модель предмета включала закрепленную штифтами монолитную глиняную конусообразную вставку для формирования втулки крюка. Отверстия от штифтов позднее использовались для крепления крюка к деревянной ручке. Из-за дополнительной обработки проковкой и поверхностной коррозии точно определить место присоединения вертикального литника и расположение газового канала не удалось, но экспериментальная отливка копии предмета позволяет предположить, что литник находился со стороны крюка – самой массивной части предмета. Такая технология обеспечивала хорошую проливку фигурок, «рогов» и втулки. Вероятно, следы литника и газовых каналов были убраны при проковке острия крюка. Не исключено, что при изготовлении оригинальной литейной формы использовались глины различной структуры: тонко отмученная глина – для первого слоя и точной передачи деталей модели, и глина с более грубыми примесями (песок или шамот) для наружного толстого слоя, который должен был предотвратить растрескивание формы во время сушки, обжига и литья (Ibid. С. 149, 150. Fig. 2). Эксперимент с литьем показал, что в форме из глины с грубыми примесями невозможно получить качественную копию всех деталей восковой модели.

После изготовления отливки острие было дополнительно проковано, заострено и загнуто. Также, вероятно, были загнуты концы «рогов», на которых размещаются человеческие фигурки.

Сохранились признаки дополнительной проработки деталей фигур резцом, включая кулаки и лицо (рис. 3: 4, 5 ).

Состав металла

Результаты АЭС-ИСП (ICP-MS) анализа элементного состава металла приведены в таблице.

Таблица. Результаты анализа элементного состава металла (wt%) крюка из погребения в кургане 1 у ст. Царская (совр. Новосвободная) (колл. ГИМ) методами атомной эмиссии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) (ICP-AES) и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП) (ICP-MS)

|

ГИМ |

Cu |

Sn |

As |

Ni |

Ag |

Sb |

Pb |

|

А89/79 |

97,7 |

0,00061 |

2,2 |

0,007 |

0,051 |

0,012 |

0,0128 |

|

ГИМ |

Se |

Au |

Bi |

Co |

Hg |

Te |

Коэф. корр. |

|

А89/79 |

0,0072 |

0,0046 |

0,00312 |

< 0.0001 |

< 0.00003 |

0,00077 |

1,02 |

Согласно результатам анализа, крюк был изготовлен из мышьяковой бронзы с содержанием мышьяка (As) 2,2 wt%, что указывает на намеренное легирование меди мышьяком ( Рындина, Равич , 2012). При технологии литья по утрачиваемой восковой модели такое количество мышьяка заметно понижает температуру плавления, улучшает текучесть медного сплава и его микроструктуру, что в конечном счете сокращает количество поверхностных дефектов литья ( Charles , 1967).

Композиция и сюжет изображения

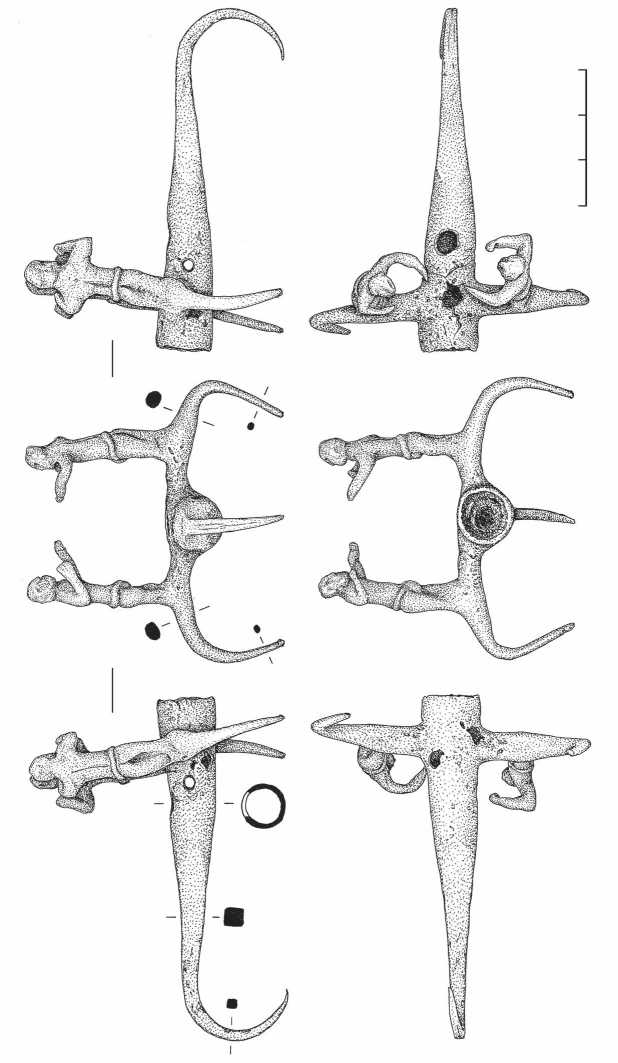

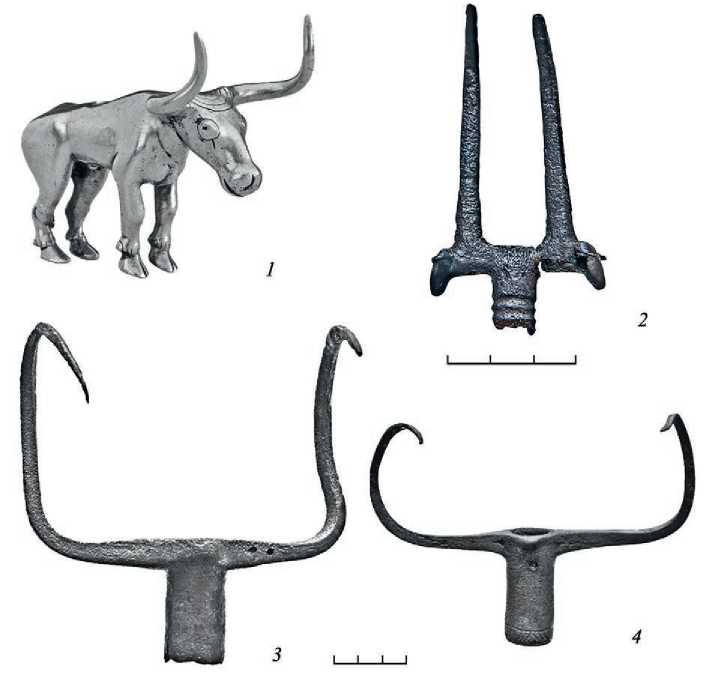

При определении общего сюжета изображения следует иметь в виду, что «рога», расположенные у основания втулки крюка, не менее важный элемент композиции, чем стоящие на них сражающиеся мужчины. В общей композиции рога являются важным атрибутом, соотносимым с темой быка. В металлической пластике майкопской культуры она является основной (рис. 4: 1 ), и, возможно, втульчатые двузубые крюки1, подобные тем, что были найдены вместе с однозубым крюком с фигурками, одно из ее проявлений (рис. 4: 3, 4 ). Ассоциативная связь между двузубыми крюками и бычьими рогами подчеркивается не только иконографическим сходством между изображениями бычьих рогов в майкопской пластике и формой двузубых крюков, но и изображением рогатых бычьих голов на одном из подобных крюков майкопской культуры (рис. 4: 3 ) (Бронзовый век…, 2013. С. 313. Рис. 15; 16; Резепкин, 2012. С. 320. Рис. 2: 1 ). Если отмеченные символические связи между бычьими рогами, двузубыми крюками и крюком с антропоморфными фигурами действительно существуют,

Рис. 4. Бронзовые двузубые крюки

1 – золотой бык, Майкопский курган, 1897 (по: Бронзовый век…, 2013. С. 313. Рис. 20: 15 ); 2 – крюк с протомами быков, Новосвободная (бывшая Царская), могильник Клады, курган 28, погребение 1 (по: Резепкин , 2012. С. 320. Рис. 2: 1 ); 3, 4 – Царская (совр. Новосвободная), дольмен в кургане 1, 1898 г. (коллекция ГИМ, Москва)

то выходит, что мужчины изображены сражающимися, стоя на рогах быка. Соответственно, бык и мужской ритуальный поединок являются темой основного сюжета композиции.

Функция предмета

Прямых указаний на функцию и способ использования крюка с антропоморфными фигурками нет, но общий контекст и форма предмета говорят в пользу его принадлежности к парадной или церемониальной столовой утвари – разновидности крюков для доставания горячего мяса из котлов (Куфтин, 1949. С. 280, 281; Иессен, 1950. С. 173). В погребении было три больших бронзовых котла и три крюка – два двузубых (рис. 4: 3, 4) и один однозубый с фигурками, что, возможно, свидетельствует о функциональной связи котлов и крюков. Учитывая уникальный характер этого предмета, можно допустить, что он мог выполнять и роль навершия-жезла в руках распорядителя на пиру и в погребальных играх. В пользу предположения об особых функциях майкопских крюков с антропоморфными и зооморфными фигурами может служить их вдвое меньший размер относительно двузубых крюков без фигур, а также наблюдение Н. И. Веселовского, отметившего длинную деревянную рукоять (размером с лук) у бронзового однозубого крюка из дольмена в кургане 2 у ст. Царская (ОАК…, 1901. С. 38. Рис. 58).

Крюк с антропоморфными фигурами в погребальном контексте

Функция и символические элементы крюка, ассоциирующиеся с зооморфными и антропоморфными образами, служат ключом к пониманию основной темы погребального обряда в дольмене у ст. Царская. Это тема погребального пира в присутствии божества и сражающихся героев. Сам крюк связан с раздачей ритуальной мясной пищи, помещенной в самую дорогую посуду общего пользования – бронзовые котлы; пара рогов в основании крюка является атрибутом божества в образе быка или символом жертвенного животного божеству, а фигурки безоружных, почти полностью обнаженных сражающихся на кулаках мужчин воплощают тему погребальных игр.

Судя по количеству и разнообразию посуды, сопровождающей единственного погребенного, и характеру ее распределения в пределах погребального пространства, можно предположить, что тема коллективной трапезы была центральной в равной степени и в момент совершения обряда погребения и в воображаемом пространстве «потустороннего» мира. В первом случае на это указывают следы прощальной трапезы в виде костей животных (овцы, оленя) и разбитой посуды перед входом в погребальную камеру; во втором – комплект посуды для коллективной трапезы в закрытой погребальной камере, где располагались бронзовые котлы, чаши, крюки для мяса и ковш.

Вместе с тем погребальные пиры и погребальные игры являются широко распространенной темой мирового фольклора, и погребальный контекст дольмена у ст. Царская сам по себе не позволяет объяснить особенности стилистического оформления сцены борьбы или кулачного поединка обнаженных мужчин, изображенных на крюке. А. А. Формозов считал, что эта сцена представляет один из сюжетов индоевропейской мифологемы близнецов, связывающей искусство мегалитических культур Кавказа и Западной Европы ( Формозов , 1970). Однако позднее выяснилось, что изображение сражающихся близнецов на стеле из ЛеМорели во Франции, которое А. А. Формозов и многие другие авторы считали одним из ключевых аргументов в пользу этой гипотезы, на самом деле является результатом грубой ошибки в копировании с оригинала ( Trifonov , 2015).

Можно предположить, что этот сюжет и его стилистическое воплощение, вероятнее всего, имеют отношение к той же переднеазиатской культурной среде, к которой восходит большинство образов майкопского искусства ( Трифонов , 1987; Кореневский , 2011).

Иконография сцен мужского ритуального единоборства в переднеазиатском искусстве начала III тыс. до н. э.

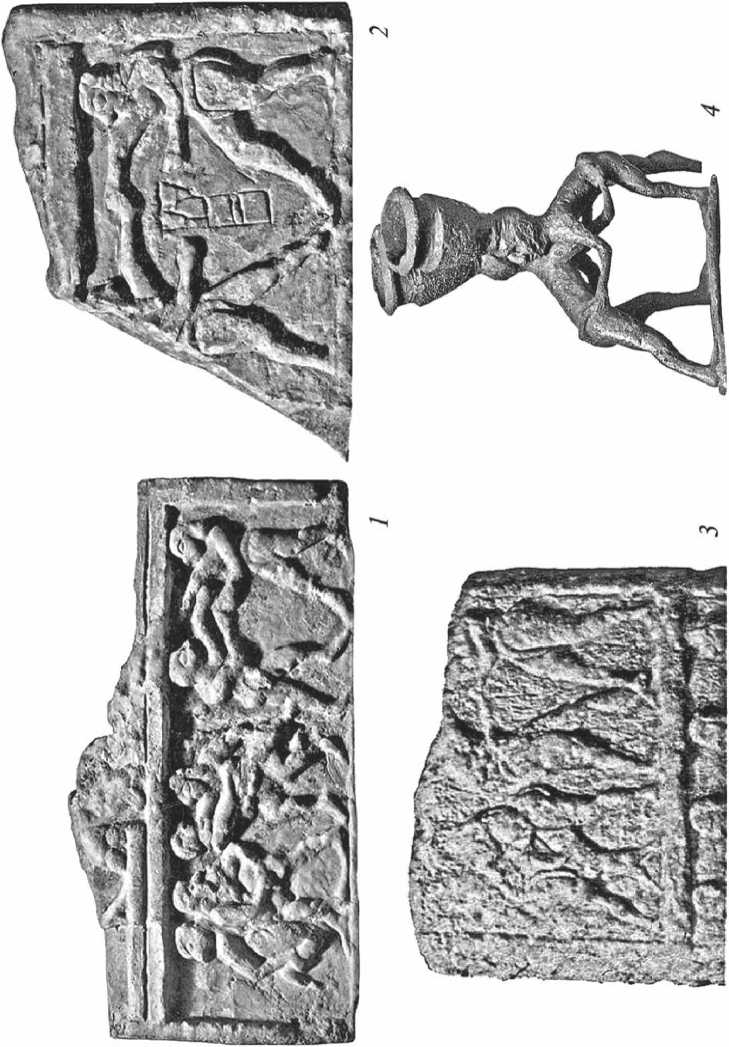

В первую очередь обращают на себя внимание изображения сцен мужских поединков на каменных плакетках из храмовых комплексов раннединастического времени из района Диялы – области современного Ирака к востоку от Багдада.

На фрагменте известняковой плакетки из храма Нинту в Хафадже (рис. 5: 1 ) представлены сразу три разновидности единоборств, включая и боксерский поединок ( Frankfort , 1943. Р. 313. Pl. 62: A, B ). На фрагменте аналогичной по назначению плакетки из района Диялы стойка противников и их сжатые кулаки (рис. 5: 2 ) определенно указывают на кулачный бой ( Strommengen, Hirmer , 1962. Fig. 46: a, b ). Такая же сцена изображена на фрагменте каменного рельефа из Бадры, хранящемся в музее Багдада (рис. 5: 3 ) ( Sjöberg , 1985. Р. 8. Fig. 3).

Как и на крюке из дольмена у ст. Царская, на всех трех каменных рельефах мужчины обнажены, на них нет ничего, кроме поясов. Даже с учетом технических различий между рельефом и круглой скульптурой, следует отметить сюжетное и стилистическое сходство между бронзовыми фигурками из Царской и изображениями «боксеров» на каменных плакетках из Месопотамии. Характерный внешний вид противников, стойка, положение рук, особенности в изображении глаз, носа, бороды – все это можно рассматривать как конкретные признаки принадлежности кавказских и переднеазиатских изображений к общей художественной школе с едиными сюжетными и стилистическими канонами.

Внешний вид фигурок на крюке из Царской имеет общие черты не только с «боксерами» на храмовых плакетках, но и с изображениями участников другой разновидности ритуальных поединков – борцами. Как правило, это изображения обнаженных, иногда бородатых, мужчин с поясом, который служил для борцовского захвата. К этой категории относятся как парные (рис. 5: 4 ), так, вероятно, и одиночные изображения борцов ( Frankfort , 1943. Р. 269, 305. Pl. 33; 34; 54: a–d ; Porada , 1991. Fig. 1–9).

Нельзя не отметить, что иконография участников ритуальных поединков обладает общими чертами сходства с каноном изображения шумерского воинственного мифического существа Лахму – «Волосатого» – в виде обнаженного бородатого мужчины с поясом на талии (Art of the First Cities…, 2003. Р. 48–50; Collon , 2005. Р. 197).

Можно предположить, что тема ритуальных поединков существовала в месопотамском храмовом искусстве уже в позднеурукское время, когда появляются миниатюрные скульптуры обнаженных мужчин с согнутыми в локтях руками и кистями, сжатыми в кулаки, а не обхватывающими друг друга в обычном молитвенном жесте ( Moortgat , 1969. Рl. 6; 7; Art of the First Cities…, 2003. Р. 38). Для лучшего образца подобной скульптуры из урукского храма Инанны характерна подчеркнуто развитая мускулатура и, возможно, пояс, на уровне которого «жрец-царь» держит кулаки ( Hansen , 2003. Р. 25. Fig. 11b).

Можно только догадываться о социальном статусе персонажей, которых изображают подобные скульптуры, но литературная месопотамская традиция определенно указывает, что участниками ритуальных поединков могли быть

в равной степени правители, жрецы, правители-жрецы, боги, герои и даже демоны ( Sjöberg , 1985; Crowther , 2007; Kyle , 2007; Murray , 2010).

Несмотря на разнообразие возможных поводов для проведения ритуальных состязаний, их основной формой оставались храмовые праздники и погребальные игры, тесно связанные с культом героев и развитием представлений о смерти и бессмертии ( Sjöberg , 1985; Birrell , 1981; Currie , 2005).

Месопотамские письменные и изобразительные источники III тыс. до н. э. согласованно представляют спортивные поединки как часть ритуала, сопровождавшегося банкетом и музыкой, что, в целом, соответствует общим стандартам шумерских погребальных ритуалов ( Sjöberg , 1985; Katz , 2007).

Некоторые черты этих ритуалов можно обнаружить и в погребальном обряде дольменов Царской, что говорит о неслучайности сюжетного и стилистического сходства между кавказским и переднеазиатскими изображениями ритуального кулачного поединка.

Заключение

В результате технологического, функционального, сюжетного и иконографического анализа бронзового крюка из дольмена у Царской можно высказать обоснованное предположение, что этот предмет отлит из мышьяковой бронзы по технологии утрачиваемой восковой модели, является крюком для вынимания мяса из котла и входит в набор церемониальной посуды для общественной трапезы. Изображения пары обнаженных мужчин, стоящих в боксерской стойке, представляют сцену ритуального поединка в присутствии или в честь божества, чьим атрибутом являются бычьи рога, на которых соперники стоят. В равной степени рога могут символизировать и животное, сопровождающее божество или приносимое в жертву божеству или божествам ( Van Buren , 1945; Van Dijk , 2011). Предмет в целом ассоциируется с темой погребального пира и погребальных игр.

Вероятно, что сюжет и иконография изображений восходят к канонам храмового шумерского искусства раннединастического, а возможно, и более раннего времени. Адаптация этой темы в майкопской культурной среде объясняется ее принадлежностью к кругу культур самой северной периферии переднеазиатской цивилизации.

В целом технология изготовления крюка с фигурами «методом литья по утраченному воску» также согласуется с общей традицией использования этого

Рис. 5. Изображения сцен мужского ритуального единоборства

1 – фрагмент каменной плакетки из храма Нинту (Nintu) в Хафаже (Khafajah), Ирак, высота – 9 см (по: Frankfort , 1943. P. 313. Pl. 62: A, B ); 2 – фрагмент каменной плакетки из района Диялы (Diyala), Ирак, высота –10 см (по: Strommengen, Hirmer , 1962. Fig. 46: a, b ); 3 – фрагмент каменного рельефа, Бадра (Badra), Ирак, (по: Sjöberg, 1985. P. 8. Fig. 3); 4 – бронзовая статуэтка борцов из храма Нинту (Nintu) в Хафаже (Khafajah), Ирак, высота –10,2 см (по: Frankfort , 1943. P. 305. Pl. 54, d ).

метода как в контексте майкопской культуры, так и в переднеазиатской культурной среде IV–III тыс. до н. э. ( Hunt , 1980; Davey , 2009; Минасян , 2013. С. 285).

Присутствие такого предмета в погребении новосвободненского варианта майкопской культуры согласуется с общим контекстом погребального обряда, характерного для всей группы погребений социальной элиты могильника Клады у ст. Новосвободная (бывш. Царская), к которому относится и дольмен, раскопанный в 1898 г. Н. И. Веселовским ( Rezepkin , 2000; Резепкин , 2012).

Этот погребальный обряд представлял собой последовательность ритуалов с распределением разнообразного инвентаря по группам, сообразно их предназначению в проводах покойного в потусторонний мир и его пребыванию там. Часть инвентаря – это остатки убранства прощального пира, другая – тоже остатки, но уже банкета в потустороннем мире; еще одна группа вещей – подношения богам потустороннего мира; и только часть драгоценностей, оружия и инструментов, вероятно, навечно оставалась в личной собственности умершего. Церемонии включали игры (в дары входили наборы шаров и игральных костей) и сопровождались музыкой (в одной из гробниц была найдена арфа) ( Rezepkin , 2000. S. 59–61. Taf. 47: 1–3 ). Такая модель ритуального поведения в целом, соответствовала шумерским погребальным ритуалам, что служит дополнительным аргументом в пользу переднеазиатского происхождения сюжета и иконографии изображения на крюке из дольмена у ст. Царская ( Katz , 2007).

Возможно, сюжет с ритуальными поединками, как и традиция использования крюков для раздачи мяса во время общественной трапезы, пережил майкопскую культуру на Северо-Западном Кавказе и вошел в практику погребальных ритуалов дольменной культуры. В пользу этого предположения говорит изображение ритуального поединка на дольмене в Джубге и трехзубый крюк для мяса из дольмена IV в Кюр-Дере, который выглядит переосмыслением однозубого крюка с «рогами» из Царской ( Trifonov , 2015; Куфтин , 1949. С. 281. Табл. XXXII: 9 ).

Список литературы Крюк с изображением сцены кулачного поединка из дольмена майкопской культуры, станица Царская, Северо-Западный Кавказ

- Бронзовый век. Европа без границ. Четвертое -первое тысячелетие до н. э.: каталог выставки/Ред. Ю. Ю. Пиотровский. СПб: Чистый лист, 2013. 648 с.

- Иессен А. А., 1950. К хронологии «больших кубанских курганов»//СА. Т. XII. С. 157-201.

- Кореневский С. Н., 2011. Древнейший металл Предкавказья. Типология. Историко-культурный аспект. М.: Таус. 336 с.

- Куфтин Б. А., 1949. Материалы к археологии Колхиды. Т. I. Тбилиси: Техника да Шрома. 360 с.

- Минасян Р. С., 2013. Древнейшие способы изготовления полых металлических бус//Шестая международная Кубанская археологическая конференция: материалы конф./Отв. ред. И. И. Марченко. Краснодар: Экоинвест. С. 283-287.

- Мунчаев Р. М., 1975. Кавказ на заре бронзового века. М.: Наука. 1975. 416 с.

- ОАК за 1898 г. СПб: ИАК, 1901. 197 с.

- Попова Т. Б., 1963. Дольмены станицы Новосвободной. М.: ГИМ. 48 с. (Труды ГИМ; вып. 34.)

- Резепкин А. Д., 1991. Курган 31 могильника Клады. Проблемы генезиса и хронологии майкопской культуры//Древние культуры Прикубанья/Отв. ред. В. М. Массон. Л.: Наука. С. 167-197.

- Резепкин А. Д., 2012. Новосвободненская культура (на основе материалов могильника «Клады»). СПб: Нестор-История. 344 с. (Труды ИИМК; т. 37.)

- Рындина Н. В., Равич И. Г., 2012. О металлопроизводстве майкопских племен Северного Кавказа (по данным химико-технологических исследований)//ВААЭ. № 2 (17). С. 4-20.

- Трифонов В. А., 1987. Некоторые вопросы переднеазиатских связей майкопской культуры//КСИА. Вып. 192. С. 18-26.

- Трифонов В. А., Шишлина Н. И., ван дер Плихт Й., Фернандес Р., Хоммель П., 2017. Радиоуглеродная хронология дольменов эпохи ранней бронзы у ст. Царская, С-З Кавказ, 1898 г.//V (XXI) Всероссийский археологический съезд : сб. науч. тр./Отв. ред.: А. П. Деревянко, А. А. Тишкин. Барнаул: Алтайский гос. ун-т. С.1042-1043.

- Формозов А. А., 1970. Эпический сюжет в Причерноморском искусстве бронзового века//КСИА. Вып. 123. С. 48-50.

- Art of the First Cities. The Third Millennium B.C. from the Mediterranean to the Indus/Eds.: J. Aruz, R. Wallenfels. New York: Metropolitan Museum of Art, 2003. 540 р.

- Birrell S., 1981. Sport as ritual: interpretations from Durkheim to Goffman//Social Forces. Vol. 60, no. 2. Special Issue. P. 354-376.

- Charles J. A., 1967. Early Arsenical Bronzes -A Metallurgical view//AJA. Vol. 71, iss. 1. P. 21-26.

- Collon D., 2005. First Impressions. Cylinder Seals in the Ancient Near East. London: British Museum Press. 208 p.

- Crowther N. B., 2007. Sport in Ancient Times. Westport: Praeger. 208 p.

- Currie B., 2005. Pindar and the Cult of Heroes. Oxford: Oxford University Press. 504 p.

- Davey C. J., 2009. The Early History of Lost-Wax Casting//Metallurgy and Civilization: Eurasia and Beyond/Eds.: J. Mei, Th. Rehren. London: Archetype. P. 147-154.

- Frankfort H., 1943. More Sculpture from the Diyala Region. Chicago: University of Chicago Press. 260 p. (Oriental Institute Publications; vol. 60.)

- Hansen D. P., 2003. Art of the Early City-States//Art of the First Cities. The Third Millennium B. C. from the Mediterranean to the Indus/Eds.: J. Aruz, R. Wallenfels. New York: Metropolitan Museum of Art. P. 21-37.

- Hunt I., 1980. The Long History of Lost Wax Casting: Over Five Thousand Years of Art and Craftsmanship//Gold Bulletin. Vol. 13, iss. 2. P. 63-69.

- Katz D., 2007. Sumerian funerary rituals in context//Performing death. Social analyses of funerary traditions in the Ancient Near East and Mediterranean/Ed. N. Lanery. Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago. P. 167-188. (Oriental Institute Seminars; no. 3.)

- Kyle D. G., 2007. Sport and Spectacle in the Ancient World. Malden, MA: Blackwell. 389 p.

- Moortgat A., 1969. The Art of Ancient Mesopotamia: The Classical Art of the Near East. London; New York: Phaidon. 378 p.

- Murray S. R., 2010. Boxing Gloves of the Ancient World //Journal of Combative Sport: Electronic Journals of Martial Arts and Sciences. Access mode: http://ejmas.com/jcs/2010jcs/jcsart_murray_1007.html. Date of access: 31.05.2018.

- Porada E., 1991. A Male Figure in the Style of the Uruk Period//Near Eastern Studies/Eds.: M. Mori, H. Ogawa, M. Yoshikawa. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.. P. 335-346.

- Rezepkin A. D., 2000. Das frühbronzezeitliche Gräberfeld von Klady und die Majkop-Kultur in Nordwestkaukasien. Rahden: M. Leidorf. 159 S. (Archaologie in Eurasien; vol.10.)

- Sjöberg Å., 1985. «Trials of Strength»: Athletics in Mesopotamia//Expedition Magazine. Vol. 27, iss. 2. P. 7-9.

- Strommenger E., Hirmer M., 1962. Fünf Jahrtausende Mesopotamien. Die Kunst von den Anfängen um 5000 v. Chr. bis zu Alexander der Grossen. München: Hirmer Verlag. 140 S.

- Trifonov V., 2015. Représentation, par similitude, de l'art megalithique dans le Caucase occidental, en Crimee et en Europe occidentale//Actes du 3e Colloque International sur la statuaire mégalithique/Eds.: G. Rodriguez, H. Marchesi. Paris: Errance. Р. 81-88.

- Van Buren E. D., 1945. Symbols of the Gods in Mesopotamian Art. Rome: Pontificum Institutum Biblicum. 191 р. (Analesta Orientalia; 23.)

- Van Dijk R. M., 2011.The Motif of the Bull in the Ancient Near East: An Iconographic Study. Submitted in accordance with the requirements for the degree of Master of Arts in the subject Ancient Near Eastern Studies at the University of South Africa . Access mode: http://uir.unisa.ac.za/handle/10500/5088. Date of access: 31.05.2018.