Крупноплодные, деликатесные сорта томата высоких вкусовых качеств

Автор: Кондратьева И.Ю., Енгалычев М.Р.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Овощеводство

Статья в выпуске: 1 (45), 2019 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время возникло противоречие между производством «технических» сортов томата низкого качества в интересах фермеров и переработчиков и потребностью населения в качественной, полезной продукции, которое ранее привыкло к потреблению салатных плодов. Разрешить это противоречие пока не удается. Томат является одним из наиболее важных круглогодичных источников витамина С, В, В2, РР, А, Н, В9, пектиновых, ценных минеральных, а также питательных и других веществ, особенно антиоксидантов - ликопина и каротина, определяющих здоровое питание человека и оберегающее его от многих заболеваний. Для каждой почвенно-климатической зоны необходимо создавать сорта томата, адаптированные к конкретным условиям среды их возделывания, что позволяет максимально использовать генетический и климатический потенциал культуры. В Нечерноземной зоне России, являющейся зоной повышенного увлажнения, но со сравнительно коротким вегетационным периодом и недостатком суммы температур для такой теплолюбивой культуры, как томат, селекционеры ФГБНУ ФНЦО (ВНИИССОК) создают скороспелые и среднеспелые сорта, обладающие выносливостью к низким температурам, слаборослые (штамбовый и детерминантный куст) с частым расположением кистей, дружно созревающие, устойчивые к листовым пятнистостям...

Томат, вкусовые качества, производство

Короткий адрес: https://sciup.org/140240672

IDR: 140240672 | УДК: 635.64:631.526.32 | DOI: 10.18619/2072-9146-2019-1-46-49

Текст научной статьи Крупноплодные, деликатесные сорта томата высоких вкусовых качеств

Лук репчатый (Allium cepa L.) возделывается с древних времен, благодаря своим питательным, ароматическим и лекарственным свойствам он является второй по ценности культурой в мире после томата [1]. Процесс окультуривания, связанный с улучшением хозяйственно цен- ных признаков у лука репчатого, приводит к снижению его генетического разнообразия и уменьшает адапта- цию культуры к изменяющимся биотическим и абиотическим факторам среды. Для решения этой проблемы у лука репчатого применяется межвидовая гибридизация, где близкородственные дикорастущие виды используются как неисчерпаемые источники генов селекционно ценных признаков при получении исходного материала.

Из популяций межвидовых гибридов лука с высоким генетическим разнообразием эффективен отбор форм для создания сортов с востребованными селекционно ценными признаками, например, с устойчивостью к пероноспорозу [2]. В процессе переноса интересующих генов от дикорастущих сородичей происходит преобладание признаков дикорастущих видов и потеря признаков культурных растений. Поэтому необходимо отбирать рекомбинантные формы с сочетанием свойств обоих исходных видов.

Сорта лука репчатого в сильной степени поражаются пероноспорозом ( Peronospora destructor (Caps.) Berk.). Поэтому актуальны исследования по скрещиванию культурного вида Allium cepa L. с дикорастущим видом Allium Vavilovii Pop. et Vved., растения которого устойчивы к данному заболеванию [3]. После селекционной и фитопатологической оценки полученных форм межвидовых гибридов отбираются оригинальные рекомбинантные формы как исходный материал для селекции.

танной во ВНИИССОК [10]. От скрещиваний лука репчатого с A. Vavilovii Pop. et Vved. образовывалось 3-36% гибридных семян в зависимости от растений исходных родителей. Однако у отдельных межвидовых гибридов лука наблюдалось слабое развитие зародыша, отсутствие или слабое развитие эндосперма. Получение семян в этом случае достигалось путём отделения недоразвитых зародышей от растений и выращиванием их на искусственной питательной среде в культуре in vitro [11].

Большим препятствием при создании межвидовых гибридов является стерильность или низкая фертильность гибридных растений F1 и F2. Эта проблема решалась путём полиплои-дизации гибридных растений или с помощью беккроссирования, то есть скрещивания гибрида F1 с одной из родительских форм [12].

Среди растений F2 комбинации скрещивания видов A. cepa x A. Vavilovii в отдельных потомствах наряду с типичными многолетними формами встречались вызревающие луковицы, которые различались по массе, форме и окраске. Наряду с жёлто-коричневой окраской луковиц, характерной для исходных форм,

Материалы и методы исследований

В селекционно-генетических исследованиях участвовали растения из 20 инбредных потомств I 1-5 от ВС 1-2 F 5 луковичных форм межвидовых гибридов лука комбинации скрещивания A. cepa x A. Vavilovii и родительские виды: A. cepa L. (сорта лука репчатого Штутгартер ризен, Одинцовец) и A. Vavilovii Pop. et Vved. Сорт лука репчатого Штутгартер ризен непосредственно участвовал в получении гибридов F1, а сорт Одинцовец использовали как отцовский компонент при беккроссировании ВС1 и ВС2. Одновременно сорт Одинцовец являлся стандартом.

Биометрическую оценку проводили согласно «Методике проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность», «Широкому унифицированному классификатору СЭВ и международному классификатору СЭВ лука репчатого ( Allium cepa L.)» [4, 5]. У растений первого года вегетации изучали такие признаки, как окраска сухих чешуй луковицы, масса луковицы, индекс формы луковицы и число листьев. Измерения проводили у 40-50 растений из каждого потомства I1-5.

Растения первого года вегетации получали через рассаду в зимней остеклённой теплице и затем выращивали по технологии возделывания культуры лука репчатого для данной почвенно-климатической зоны [6].

Фитопатологическую оценку растений лука на устойчивость к ложной мучнистой росе (пероноспорозу) проводили на инфекционном фоне [7].

Исследования и статистическую обработку результатов выполняли по «Методике полевого опыта» [8] с помощью пакета прикладных программ Microsoft Exel.

Результаты исследований

При скрещивании лук репчатый использовали в качестве материнского компонента скрещивания, а A. Vavilovii Pop. et Vved. – в качестве опылителя. Установлено, что в этом случае межвидовые скрещивания происходят более успешно, а у форм межвидовых гибридов преобладают признаки лука репчатого [9]. Жизнеспособность пыльцы лука определяли по методике, разрабо-

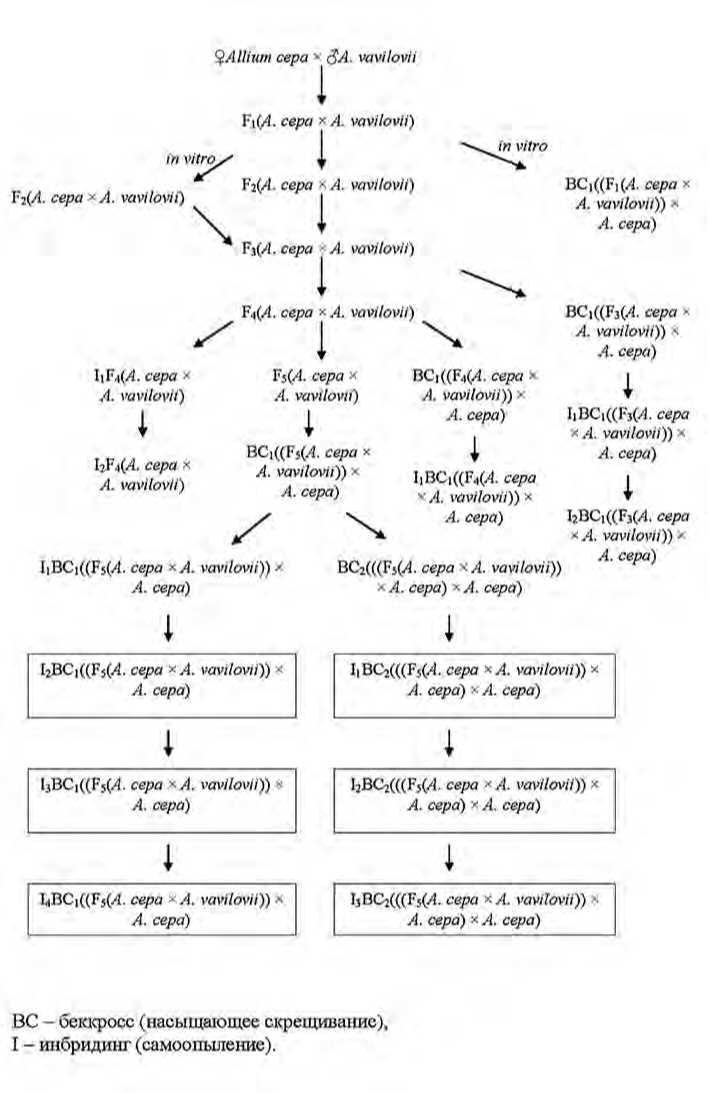

Рис. Схема получения форм межвидовых гибридов лука комбинации скрещивания Allium cepa x A. Vavilovii.

Fig. Scheme of the forms of interspecific hybrids of Allium combinations of crossing Allium cepa x A. Vavilovii.

встречались луковицы с розовой, малиновой, фиолетовой окраской наружных чешуй.

В F3–5 поколениях гибридов A. cepa x A. Vavilovii в потомствах от свободного опыления появлялись растения, продуцирующие в отличие от гибридов F1–2 значительно большее количество семян. Популяция гибрида F5 A. cepa x A. Vavilovii менее гетерогенна по этому признаку. С восстановлением фертильности у гибридов F3–5 A. cepa x A. Vavilovii появилась возможность стабильно получать семена от самоопыления и беккросса и одновременно вести отбор на устойчивость к пероноспорозу.

С получением фертильных луковичных форм исследования были направлены на изучение их инбред-ных потомств (рис.).

В результате селекционной оценки у исследуемых растений межвидовых гибридов лука признак «окраска сухих чешуй луковицы» оказался постоянным, как в поколениях I1-5 от ВС 1 и контроле – жёлтая, так и в поколениях I1-5 от ВС2 – коричневатая. Растения в потомствах были выровненными по этому признаку (табл.).

В потомствах межвидовых гибридов обнаруживали луковицы белой и красной окрасок, вскрытых за счёт потенциальной изменчивости. Такое явление описывалось при проведении инбридинга и у лука репчатого [13]. Но, поскольку нашей задачей было получение выровненных форм по окраске луковицы, то потомства с контрастной окраской луковицы анализировались отдельно.

По «массе луковицы» у растений межвидовых гибридов с увеличением поколения инбридинга наблюдалось, в основном, снижение выравненности по этому признаку (табл.). Так, средняя масса луковицы варьировала от 33,5 до 92,3 г в поколениях I1-5 от ВС1, тогда как в поколениях I1-5 от ВС2 она изменялась от 22,1 до 93,6 г. При этом коэффициент вариации коле-

Таблица. Оценка инбредных потомств луковичных форм межвидовых гибридов лука первого года вегетации по биометрическим показателям и устойчивости к пероноспорозу

Table. Evaluation of inbred progenies of bulbous forms of interspecific hybrids of allium of the first year of vegetation by biometric parameters and resistance to downy mildew

Растения потомств межвидовых гибридов лука по признаку «форма луковицы» имели, в основном, плоскую луковицу (I=0,6-0,7) с незначительной и средней изменчивостью. Только у форм I3 и I5 от ВС2 сформировались округло-плоские луковицы (I=0,8-0,9) со средней и незначительной изменчивостью признака [15]. Растения стандарта в большей массе образовывали луковицу округлой формы. Изменчивость признака была средней.

При оценке инбредных потомств межвидовых гибридов лука по признаку «число листьев» выявили рост среднего количества листьев с увеличением инбредного поколения у растений от ВС1. Число листьев у растений в потомствах варьировало в среднем от 5,3 до 7,1 шт. У данных потомств коэффициент вариации изменялся от 36,9 до 15,0%, снижаясь при увеличении поколения инбридинга. У растений в инбредных потомствах от ВС2 подобной закономерности не установлено. В стандарте, независимо от поколения инбридинга, растения сохранили среднее число листьев (6,4 шт) и значительную изменчивость признака (Cv=33,1%).

При фитопатологической оценке инбредных потомств форм межвидовых гибридов лука первого года вегетации установили, что с увеличением поколения инбридинга значительно увеличилась изменчивость растений лука (табл. 1). Балл поражения пероноспорозом находился на низком и среднем уровне, но после проведения самоопыления количество растений относительно устойчивых к болезни выросло. У растений стандарта в потомстве поражение пероноспорозом осталось высоким (4,0 балла) при средней изменчивости признака (Cv=20,0%).

Заключение

На основе поэтапного использования скрещивания видов A. cepa L. и A. Vavilovii Pop. et Vved., преодоления стерильности путем эмбриокультуры in vitro гибридов F1, полиплоидзации, применения беккроссирования и инбридинга, комплексной селекционной оценки и отбора рекомбинантных форм разработаны методы создания исходного материала для селекции лука репчатого.

В инбредных потомствах I1-5 от ВС1- 2 установлено, что из форм, признаки которых не подверглись инбредной депрессии, возможно получение линейного исходного материала для селекции на гетерозис лука репчатого. А с формами, у которых отмечалась инбредная депрессия, необходимо проводить кроссбридинг во избежание негативных последствий. Кроме того, что наряду с повышением гомозиготности растений по изучаемым признакам, возникают новые изменённые формы в потомствах как результат потенциальной изменчивости и новых взаимодействий генов. Это также позволяет вести целенаправленный отбор рекомбинантных форм по селекционно-ценным признакам.

Выделенные формы из инбредных потомств I1-5 от ВС1-2 с плотной луковицей плоской и округло-плоской формы, по-новому сочетают относительно высокую устойчивость к пероноспорозу с вызревающей луковицей, способной к хранению.

Список литературы Крупноплодные, деликатесные сорта томата высоких вкусовых качеств

- Авдеев Ю.И. Теоретические и прикладные исследования по овощным культурам. Астрахань. -2004. -489 с.

- Кондратьева И.Ю. Частная селекция томата. Москва. -2010. -267 с.

- Алпатьев А.В. Томаты. Москва, Колос. -1981.-С.103.

- Селекция томата для разных целей использования, классификация сортов и технологии выращивания в Нижнем Поволжье. Астрахань. -2012. -210 с.

- Кондратьева И.Ю., Голубкина Н.А. Ликопин и p-каротин томата. Овощи России. 2016;(4):80-83. https://doi.org/10.18619/2072-9146-2016-4-80-83

- Кондратьева И.Ю, Голубкина Н.А. Соотношение каротиноидов в плодах разной окраски. Материалы 13 Международной конференции. Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. Сочи, 4-8 июня 2018. -С.193-195.

- Выродова А.П., Карбинская Е.Н., Яновчик О.Е. Биологическая ценность оранжевоплодных томатов. Селекция и семеноводство овощных культур в 21 век. -Материалы международной науч.-практ. конф. М., 2000. -Т.1. -С.171-173.