Крым и Среднее Поволжье: исторические связи и участь народов (по страницам истории чувашского народа)

Автор: Григорьев Валерий Сергеевич

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: История и историография

Статья в выпуске: 1 (15), 2014 года.

Бесплатный доступ

Крымский полуостров с прилегающими территориями в древние и средневековые времена являлся местом исторических попыток предков чувашей по созданию своих государственных образований. Предки чувашей (болгары и другие огуроязычные племена) прибыли в Крым в составе гуннской орды примерно в 375 году и в течение всего раннего средневековья принимали активное участие во взаимоассимиляции народов полуострова. В военно-политическом и экономическом освоении, защите и современном возрождении Крыма немалая роль принадлежит тысячам этнических чувашей и выходцам из Чувашского края.

Крым, болгары, сувары, народы среднего поволжья, великая болгария, хазарский каганат, военные события в крыму

Короткий адрес: https://sciup.org/14113873

IDR: 14113873

Текст научной статьи Крым и Среднее Поволжье: исторические связи и участь народов (по страницам истории чувашского народа)

В последнее время в связи с бурными событиями в Крыму и на Украине необычайно актуализировались исторические знания о геополитическом значении этого края и о народах, обживавших и преображавших его просторы. На фоне навязываемого сегодня крымским татарам лозунга о законодательном признании их в качестве «коренного народа» полуострова возникает вопрос: с какого времени должны проживать люди в той или иной местности, чтобы объявить их коренными жителями-автохтонами, имеющими некие приоритеты в правах и политических притязаниях? В связи с участием неких лидеров крымско-татарского меджлиса в мероприятиях экстремистских субъектов невольно возникают ассоциации: почему же чуваши, проживающие сегодня в Крыму и имеющие более ранние, почти двухтысячелетние этнические корни на этих землях, демонстрируют интегрированность с крымским большинством — россиянами, не заявляют о своих особых правах на полуострове? Насколько в этом проявляется

«менталитет», политическая культура современного чувашского народа?

Говоря об исторических предках чувашей, следует иметь в виду, что ими являются огур-ские племена, образовавшиеся в результате смешения центральноазиатского прототюркско-го сообщества «культуры плиточных могил» с частью ираноязычных кочевников карасукской археологической культуры [11]. Историко-лингвистический термин «огур» в чувашском языке означает «единый род, родо-племенное объединение» (от слова ок(г) — «йăх» и аффикса собирательной множественности ур); для сравнения: в современном чувашском языке «йёкёр» означает двойной, сдвоенный, спаренный; «йёкё-реш» — близнецы, двойня, тройня и т. п. Соответственно, термин «огур» являлся этнонимом древнетюркского родо-племенного объединения, сложившегося в VIII—VII вв. до н. э. на просторах Центральной Азии, выделившегося из состава общетюркских предков (огузов) и общавшегося на ротацированно-тюркском языке болгаро-чувашского типа (в отличие от зетаци-рованного общетюркского, огузского языка).

Огуро-тюркоязычный суперэтнос, распространившийся в первой половине I тысячелетия новой эры в Предкавказье, северо-западном Прикаспии, Северном Причерноморье, Приазовье и Крыму, состоял из десятков племен и племенных объединений, в названии которых присутствует этноним «огур»: оногур (< оn оγur «десять огурских родов»), сарагур (< sarγ оγur «желтые огуры»), утригур — утургур (< utur оγur «тридцать огурских родов»), болгар (< βoύλ оγur «великие огуры»), гуннугундур, кутригур, ака-цир, сабир (савир, сувар) и т. д. Именно огуро-язычные племена впоследствии проявили себя как основатели Первого Болгарского царства (на Дунае, 681—1018 гг.) и государства Волжско-Камская Болгария (895—1236 гг.). Известно, что автор первого капитального научного труда по российской истории В. Н. Татищев аргументированно доказал, что историческими наследниками волжских болгар являются чуваши, проживающие в Поволжье. В многотомной «Истории Российской с самых древнейших времен» классик отечественной научной истории неоднократно подтверждал вывод по своим скрупулезным исследованиям: «Вниз по реке Волге чуваши, древние болгоры, наполняли весь уезд Казанской и Синбирской»; «Чуваши, народ болгарской, около Казани»; «Вниз по Каме жили билиры, или болгоры… ныне остатки их чуваша, которых и вниз по Волге довольно»; «Оставшие болгарские народы чуваша» и т. д. [30; 10, с. 99]. Болгаро-чувашская преемственность убедительно обосновывается в трудах профессоров Казанского университета Н. И. Ашмарина и И. Н. Смирнова, востоковеда-профессора Санкт-Петербургского университета X. Фейзханова, видного советского археолога А. П. Смирнова, венгерских ученых З. Гомбоца, А. Рона-Таша и многих других современных российских, советских и зарубежных исследователей. В науке, отмечает видный тюрколог Н. А. Баскаков, убедительно доказано положение о том, что «в чисто лингвистическом плане языки древнебулгарский и современный чувашский являются близкородственными по всем уровням: фонетике, грамматике и лексике, образуя в системе тюркских языков единую группу…» [4]. Анализ средневековых болгарских эпиграфических памятников, сохранившихся в Среднем Поволжье, привел профессора Висконсинского университета (США) Юлая Шамилоглу к выводу о том, что «…источники погребальных надписей волжских булгар указывают на более близкое сходство их языка с языком современных чуваш, а не казанских татар» [34]. Обобщая выводы выдающегося языковеда, члена Академии наук СССР Н. И. Ашмарина, заслуженный деятель науки России и Чувашии профессор В. Д. Димитриев подчеркивает: «1) «Язык волжских болгар тождественен с современным чувашским»; 2) «Современные наши чуваши представляют из себя прямых потомков волжских болгар» [34, c. 26].

Болгары и другие огуроязычные племена, в результате трансформации которых образовался чувашский народ, на начальном этапе Великого переселения народов прибыли в Причерноморье и Крым в составе гуннской кочевой волны. Ко времени вторжения гуннов на Крымский полуостров здесь господствовали восточные готы — остготы во главе с королем Герма-нарихом. В целом же готам к середине IV века принадлежали, кроме Крыма, почти вся восточная Европа, Поволжье, Поднепровье, степи Северного Причерноморья [2, c. 6].

Согласно утверждению готского историка Иордана, гунны покорили остготов в период царствования Баламбера (правившего предположительно в 363—378 гг.) [13]. Гуннская армия в середине 370-х годов оказалась в степной части Крыма, перейдя вброд обмелевший Керченский пролив. По известной легенде, гуннские всадники при этом ехали вслед за оленем, спасавшимся от людей бегством по подводной тропе. В чувашском фольклоре сохранились произведения, рассказывающие о прибытии народа на место своего пребывания, следуя за оленем. Так, в одной из чувашских народных песен говорится:

Ой, плывет ли олень, ой, плывет ли,

Не касаясь воды, ой, рогами;

Ожидает родня, ожидает,

Не сводя глаз своих, ой, с дороги… (авторский перевод с чувашского языка. — В. Г. ).

В IV веке гуннская орда не стала завоевывать южную часть Крыма, вышла через Перекопский перешеек в тыл готским и аланским войскам и, одолев их, устремилась далее на запад, в Паннонию, ставшую базовой ставкой гуннских вождей для новых походов в Европе, Передней Азии, на Ближнем Востоке. В восточной части Крыма, а также на западном, южном и восточном берегах Азовского моря в тот период оставалась часть гунно-болгарских племен — утургуры (чув.: вăтăр йăх — тридцать огурских родов) [6]. Как утверждает профессор археологии А. И. Айбабин, гунны в конце IV века захватили крымские степи и часть европейского Бос-пора, использовали эти территории для сезон- ного выпаса скота. Ссылаясь на археологические находки (в т. ч. обломок гуннского котла) над руинами Неаполя Скифского под Симферополем, он указывает на возвышенности Третьей гряды в Центральном Крыму в качестве границ территории, подконтрольной гуннам [1, с. 77]. Эти районы оставались в тот период тыловым резервом Гуннской империи Аттилы. Поэтому автор книги «История Крыма» А. Р. Андреев отмечает, что «на землях Боспорского царства появилось уже другое государство» [2], и вплоть до 412 года в причерноморской степи располагалась ставка гуннской орды. Таким образом, в Северном Причерноморье после разгрома Германариха доминировали гунны, и о них древнеримский историк Аммиан Марцеллин (ок. 330—395 гг.) писал: «Племя гуннов, о котором мало знают древние памятники, живет за Меотийскими болотами у Ледовитого океана...» [15, с. 197—198; 21]. Гунны, по свидетельству этого писателя, «с колыбели приучаются переносить холод, голод и жажду, и на чужбине они не входят в жилища, за исключением разве крайней необходимости... Их потому можно назвать самыми яростными воителями, что издали они сражаются метательными копьями, на концы которых вместо острия с удивительным искусством приделаны острые кости, а в рукопашную, очертя голову, мечами рубятся и на врагов, сами уклоняясь от ударов кинжалов, набрасывают крепко свитые арканы…» [21]. После распада Гуннской империи (454 г.) находившиеся в её составе болгары, сувары (савиры) и многие другие огуроязычные племена все чаще упоминаются под своими собственными этнонимами. В степях возле Херсона на юго-западном побережье Крыма Иордан называет гуннское племя «альциагиров» [т. е. альциагиров-кутри-гуров (кутригур — от «токур огур», чув.: тăхăр йăх) — племя болгарского круга. — В. Г.]: «Аль-циагиры, которые летом кочуют по степям, на обширных пространствах в зависимости от [того, куда] повлечет [их] корм для скота, зимой, возвращаясь к Понтийскому морю, [живут] возле Херсоны, куда алчный купец возит добро из Азии» [13; 1, с. 96]. По сведениям, собранным советским историком М. И. Артамоновым, в 463 году оногуры, сарагуры и уроги победили и подчинили себе огуроязычных же акациров [3, c. 79—87]. Византийский историк Прокопий Кесарийский (род. между 490/507 гг., ум. после 565 г.) считал, что гунны во второй половине V века кочевали в степях между Боспором и Херсоном, и утверждал, что гунны-утигуры и кутригуры занимали также степи Северного

Причерноморья и Приазовья [14]. Для участия в походах армии византийского императора Юстиниана I (527—565 гг.) против персов нанимались гунно-болгарские племена утургуров и кут-ригуров, обитавшие между Херсоном и Боспо-ром [6]. Кроме того, в хронике Захария Ритора в северокавказских степях по состоянию на 60-е гг. VI века назван ряд огуроязычных племен: болгары, хазары, авары, сабиры, оногуры, кутригуры, сарагуры [1, c. 96].

Компаративистские исследования археологов приводят к выводу о том, что кочевые племена болгарского круга по весне пасли свои стада в степях Крыма, в жаркий летний сезон уходили в бассейн нижнего течения Днепра и Буга, а с приближением зимы возвращались на родной полуостров. Серьезные ученые опровергают поспешные выводы писателей, стращавших «цивилизованный» мир дикостью гуннов и принесенными ими сплошными разрушениями. Так, на основе многолетних археологических исследований профессор А. И. Айбабин пришел к выводу о том, что «города и поселения восточной части европейского Боспора и сама столица не пострадали ни во время гуннского вторжения на полуостров, ни после захвата ими крымской степи и примыкавшего к Феодосии региона» [1, c. 80]. Наоборот, с середины I тыся-челения Крым пополнился новыми рабочими руками; благоприятные природные условия полуострова позволили перейти на оседлый образ жизни десяткам тысяч болгар, сувар и других кочевников, которые стали заниматься земледелием, садоводством, виноградарством, кораблестроением, разными видами ремесла. Знатные люди Крыма переняли у гуннов культурнобытовые новшества, привнесенные ими из покоренных стран Европы, в том числе «возникшую на Дунае моду на золотые, украшенные вставками из граната изделия нового полихромного стиля… Тогда же боспорские женщины стали носить такие же, как и дунайские, гладкие двупластинчатые фибулы , серьги с многогранником и широкие пояса с большими пряжками… пряжки и двупластинчатые фибулы с кербшнит-ным декором или его имитацией , броши в форме цикады, ранние пальчатые фибулы с резными концентрическими ромбами на ножках» и т. д. [1, c. 80—81].

В 70-е гг. VI века степи Приазовья и Предкавказья были захвачены тюркютами — огузо-тюркоязычными племенами рода Ашина. Их предводителям накануне удалось создать Тюркский каганат и заключить договор о союзе с Византией (569 г.), договор о мире с Ираном

(576 г.), и болгарские племена оказались в подданстве Великого Тюркского каганата, а после его распада — Западно-тюркского каганата (существовал с 603 по 704 гг.). Находясь в зависимости от захватчиков-тюркютов, болгарским племенам приходилось подчиняться жестокому режиму агрессоров, однако болгары сохранили привычный образ жизни и воинскую доблесть. Так, в 576 году по требованию Турксанфа, наместника Западно-тюркского каганата в Крыму, хан болгар-утигуров Анагей вместе с женщиной-воительницей, вождем местного племени утур-гуров по имени Аккага, со своими войсками приняли участие в штурме и завоевании г. Бос-пор, городских кварталов на горе Митридат. Результатом совместного похода стало изгнание из крымского Боспора византийцев, которые, однако, вернулись туда в 590-х гг. Примечателен факт назначения женщины предводителем болгарского племени и её участия в военных походах, что не могло не повлиять на распространение легенд о причастности женщин-болгарок, предков чувашей, к сообществу Амазонии Северного Причерноморья [5].

Обретению болгарами независимости от тюркютов рода Ашина способствовало налаживание в первой трети VII века политических отношений с Византией, что было сопряжено с принятием болгарскими предводителями христианства и присвоением их объединению статуса федерата великой империи. Хан приазовских болгарских племен утургуров и кутригуров Органа в 619 году принял крещение в Константинополе, удостоился от византийского императора звания «патрикий» (аналог римского «патриция» времен Республики) и сумел мобилизовать своих подданных на борьбу против Западно-тюркского каганата. Многолетнее сопротивление тюркютам подготовило военную победу болгар над армией каганата в 630 году. После гибели Органы в 631 году болгарским ханом стал его племянник Кубрат из кутригурского племени, тоже принявший христианство в Византии, получивший воспитание во дворце императора Ираклия и удостоенный звания «пат-рикий». Кубрат являлся продолжателем огур-ской династии Дуло, в которую входил также и Аттила, вождь Гуннской империи (434—453 гг.).

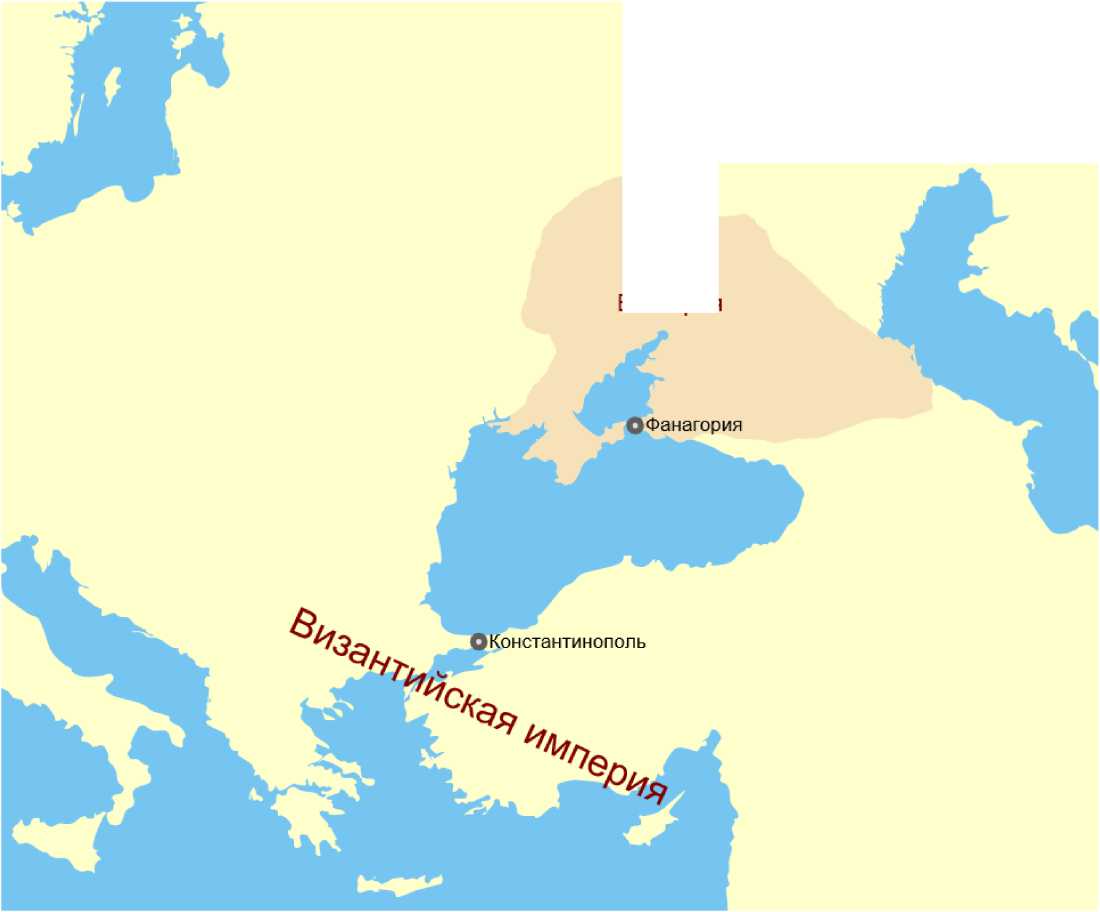

В начале 630-х годов болгарским племенам во главе с ханом Кубратом удалось создать собственное государственное образование «Великая Болгария» (рис. 1), в составе которого оказалась и значительная часть Крымского полуострова. Объединение ранее враждовавших между собой утургуров, кутригуров и других племен в госу- дарственном образовании Великая Болгария позволило современному исследователю Крыма А. Р. Андрееву сделать вывод о возникновении в период правления хана Кубрата новой этнической общности в Европе — «болгарского народа» [2, с. 11]. Действительно, сила и величие болга-ро-огурских племен в их единении стали очевидными даже для других народов настолько, что в названии государства использовалась тавтология, т. е. повторялся эпитет: «великая» страна «великих огуров» [«болгар» — от греч.: воиА OYur = чув.: ман йах = «великие огуры»].

Считается, что столицей Великой Болгарии был древний город Фанагория на северо-восточном берегу Черного моря (на Таманском полуострове, выдающемся в Керченский пролив). Фанагория являлась легендарным центром «Азиатского Боспора» и была известна гуннам еще со времен первой переправы в Крым по Боспорскому («Таманскому», «Керченскому») проливу. В VII веке город возродился в качестве столицы Великой Болгарии. В новом строительстве Фанагории применялась технология, характерная для болгаро-сувар, носителей салтово-маяцкой археологической культуры — возведение стен без укрепленного фундамента и без угловой перевязи, кладка стен «ёлкой» из крупных камней-щитов, между которыми насыпали мелкие камни, щебень (двухпанцирная кладка с забутовкой). Пределы Великой Болгарии не распространялись на гористую часть юго-западного Крыма под названием «Дори», а также «Крымская Готия», где продолжали жить готы, поддерживая связи с Византией и частью аланских племен. Такая геополитическая ситуация в Крыму сохранялась благодаря тому, что хан Кубрат поддерживал дружественный союз с византийскими императорами. Были установлены также торгово-экономические связи со славянским Поднепровьем, что подтверждается археологическими находками в Крыму.

Вся территория Крыма стала зависимой от тюркоязычных властей в период господства Хазарского каганата, возникшего в Прикаспийском регионе в 651 году и завладевшего в последней четверти VII века также и территориями Великой Болгарии. В этот период произошло историческое разделение болгаро-суварских предков чувашей: расположенная в западном крыле боевитая орда утургуров во главе с ханом Аспа-рухом продвинулась на нижний Дунай, в Мезию и Фракию; преимущественно оседлые племена болгаро-суваров с вождем Батбаем смирились с пребыванием в подчинении хазарам; часть болгар спаслась от хазаро-тюркютского нашествия

Великая

Болгария

Рис. 1. Великая Болгария (карта-схема) [36]

бегством на малозаселенные земли Восточного и Центрального Крыма; другая часть болгаро-суваров (кутригуров) перешла через Дон и к концу VII века добралась до Среднего Поволжья, где через пять столетий сформировалась болгаро-чувашская народность. У всех разделенных частей болгаро-суварской общности оказалось достаточно социально-экономического опыта для перехода на новых землях к оседлому образу жизни и пастушеско-земледельческому типу цивилизации.

Около 679 года хазаро-тюркютские войска напали на города и селения на обоих берегах Боспорского пролива и подчинили крымских болгар; в начале VIII века экспансией каганата был охвачен весь Крымский полуостров. Хазарам удалось установить протекторат даже над Крымской Готией, на несколько лет включить в состав каганата Херсонес — форпост Византии в Крыму. На завоеванных территориях полуострова хазары организовали управление через своих тудунов (турунов). Кроме хазарского тудуна, в Боспоре управленческими делами занимался и болгарский соправитель, резиденция которого размещалась в Фанагории. В этом же городе Таманского полуострова в 690-х гг. скрывался и готовил возвращение себе византийского престола низложенный император Юстиниан II (Ринотмет).

В период возвышения Хазарии в VI—VII вв., по подсчетам доктора исторических наук В. Д. Димитриева, в Восточной Европе проживало более 2—2,5 млн человек огуроязычного населения [9, с. 95]. Установлено, что термин «хазар» — это политоним, а не этноним. Он возник на основе социального термина «хоза-ран», означающего на персидском языке «тысяча», т. е. воинское формирование в тысячу человек, нанятое каганатом из ираноязычной страны — Хорезма. Этим термином постепенно стали обозначать и служилых людей каганата, и население, и, соответственно, каганат стал называться Хазарским [9, с. 95]. Поэтому почти во всех случаях упоминания в источниках «хазар» как подданных и служилых людей каганата сле- дует иметь в виду возможность этнической идентификации их с болгарами и суварами.

Будучи весьма многочисленным населением в Хазарии, болгары и сувары играли существенную роль и в политической системе каганата. Хотя в стране верховная власть принадлежала кагану — представителю остатков тюркютской династии Ашина из разгромленного Западнотюркского каганата, тем не менее его свиту и значительную часть корпуса реальных придворных управленцев (цари-беки, эльтеберы, тарханы, тудуны и т. п.) представляли болгары и су-вары. Ядро вооруженных сил и основное население каганата также составляли огуроязычные болгаро-суварские племена. В своих фундаментальных исследованиях С. А. Плетнева подчеркивает, что «…хазары были этнически очень близки болгарам. Кроме того, в конфедерацию хазарских родов входили и многочисленные болгарские роды… Причем этническая и языковая близость этого населения с племенами хазарской коалиции привела к быстрому слиянию их в единый, достаточно монолитный союз. Возникла федерация равных, возглавленная хазарским (тюркским) родом Ашина и номинально управляемая каганом, происходящим всегда из этого рода. Входившие в союз племена и народы пользовались относительной свободой» [24, c. 26]. С образованием Хазарского каганата в его состав вошла страна суваров, возникшая после нашествия гуннов на Кавказ, — так называемая Кавказская гунния (по другим источникам — Царство гуннов) со столицей в городе Семендер (отвоеван у иранцев, располагался к северу от Дербентского прохода в прикаспийском Дагестане). Думается, не случайно ещё с VI века в византийских источниках в качестве общеизвестной военно-политической силы Северного Предкавказья называют сувар (савир), а не хазар. Ссылаясь на книгу «Война с готами» Прокопия Кесарийского, великий русский ученый М. В. Ломоносов отмечал: «Довольно явствует… что около гор Кавказских живут гунны, нарицаемые сабири, и другие племена гуннские» [19]. Как и другие регионы Хазарии, территория сувар в составе каганата обладала определенной автономией и называлась Сувар-ским княжеством (царством). Традиция называть хазар «тюркскими савирами» сохранялась вплоть до последних лет существования Хазарского каганата, о чем свидетельствует книга арабского ученого аль-Масуди (ок. 896—956 гг.) «Золотые луга» [12].

В VII—VIII вв. города Боспор и Херсонес отстраивались, восстанавливали хозяйство по- сле разрушительных ударов тюркютских кочевников. Пребывание болгар особенно заметно стало в Восточном и Юго-Восточном Крыму, предгорьях Третьей гряды и на побережье Евпаторийского залива. На вновь осваиваемых территориях полуострова болгарские племена устраивали стойбища и поселения кровнородственных сообществ — больших семей по типу «аилов» [23, c. 37—38]. Такой же тип селений сохранялся у чувашей в России вплоть до XIX— XX вв.; в чувашском языке сохранилось и соответствующее название: «ял» – селение, деревня (в отличие от этого, выделившиеся из старых деревень новые называются «кас, касси»). Археологами установлено, что в Крыму неукрепленные поселения аильного типа существовали на Тарханкутском полуострове (Ойрат, Лазурное); Керченском полуострове (Пташкино, Ка-линовка, Бранное Поле, Ерофеево, Фронтовое, Илурат, Героевка, Тиритака); в Юго-Восточном Крыму (Кировское, холм Тепсень); в Центральном Крыму (Курортное, Ароматное, Цветочное, Меловое, Ак-Кая, урочище Тау-Кипчак в верховьях реки Зуя) и др. [1, c. 190]. Неудивительно, что в период хазарского господства во многих городах и селениях Крыма строились дома в салтово-маяцком стиле (двухпанцирной кладкой «в ёлку», с забутовкой): в них проживало бол-гаро-суварское население, возможно, даже прираставшее за счет миграции сородичей — беженцев с Предкавказья. Они занимались подсечно-огневым земледелием; в полевых работах использовались тяжелые мотыги и железные серпы, в перемалывании зерна применялись каменные зернотерки и ступы. В скотоводстве стало преобладать разведение коров, свиней и овец, в меньшем количестве исчислялось поголовье лошадей. Имея опыт организации ремесла и торговли, болгары в Крыму также устраивали кузницы, развивали цветную металлургию, отливали поясные наборы и украшения салтово-маяцкого типа, занимались прядением и ткачеством, изготавливали гончарную и лепную посуду, вывозили на продажу сельскохозяйственную и ремесленную продукцию.

Глубокое вторжение армий Арабского халифата во владения Хазарского каганата в 722—737 гг. породило новую волну миграции болгар и некоторых других свободолюбивых племен в Крым и Среднее Поволжье. Болгары начинают переселяться также и с территорий Восточного и Центрального Крыма, вторгаясь на юго-западные земли и частично оттесняя живших там крымских готов и алан. Отдельные поселения болгар, расположенные в восточной части полуострова, были полностью разрушены (Героевка, Пташкино и др.). При покровительстве хазарских управленцев в VIII—IX вв. появляются новые болгарские поселения в Крымской Готии: на Басманном хребте Главной гряды, в Передовом, Поворотном, в балке Горный Ключ, на плато Кыз-Кермен и Пампук-Кая, Партенитах, Загайтанской Скале, на посаде городища Бакла и т. д. [1]. Вероятно, именно этой волной болга-ро-суварской миграции с Причерноморья был оставлен в окрестностях д. Новое Перещепино (нынешней Полтавской области) клад хана Куб-рата и его последователя, одного из предводителей потерпевших поражение тюркоязычных племен. Характерно то, что в монограмме на перстне хана Кубрата из новоперещепинского клада «ХОВРАТОY ПАТРIКIOY» порядок слов соответствует синтаксическому правилу чувашского языка писать вначале имя собственное, только затем титул (или звание, должность) человека: Кубрат патрикий, Кубрат хан и т. п.

Средневековый Крым стал ареной первых исторических акций по массовому обращению рядовых болгар в христианство. Этому способствовало сохранение геополитического влияния Византии на часть Крымского полуострова (традиционно начиная с Херсона). Еще до начала миссии византийского посланника Проба на Боспор (522 г.) проповедники армянского епископа Кардоста провели крещение местных гуннов, а также создали священное писание на «гуннском» языке (кстати, не здесь ли кроются истоки «кубанского» типа чувашского рунического письма и не такую ли «книгу чувашей съела корова», как гласит предание?). Наступательная политика византийцев в Крыму привела к тому, что в конце 520-х гг. вождь боспорских гуннов-утургуров Горд принял крещение в Константинополе и его восприемником назвали византийского императора Юстиниана I (правил в 527—565 гг.). Соответственно, Византия преподнесла Горду щедрый подарок, установила дополнительную охрану границ на вассальной территории и сбор с гуннов дани быками и коровами. Христианскую службу на Боспоре продолжил армянский епископ Макар, который способствовал развитию оседло-земледельческого образа жизни бывших кочевников, организовал строительство кирпичной церкви. Борьба языческой части гунно-болгар против византийских отрядов не увенчалась успехом, обернулась потерей ими власти в городе Боспор в первой трети VI века. Крымские христиане оказались в ряду иконопочитателей, когда византийские императоры в 730 году (Лев III) и в 813 году (Лев V)

развернули жестокое иконоборчество. Примечательно, что именно в период этого противоборства архиереев в крымско-болгарских поселениях Героевка, Пташкино, Кордон-Оба были созданы христианские храмы (топонимы — современные. — В. Г. ). Упрочению христианства среди болгаро-суваров содействовало миссионерское посещение Крыма в 860 году равноапостольными братьями Кириллом (в миру Константин Философ) и Мефодием, направленными в Хазарский каганат для участия в историческом «споре о вере». Епархию на юго-востоке Крыма, где христианская паства во многом состояла из болгар, в 879 году переименовали в Фуль-скую — по названию болгарского поселения Фулы на плато (холме) Тепсень [1, c. 207]. Утверждение христианства в определенной части болгаро-суварского населения Крыма способствовало восприятию и развитию новых элементов духовной и бытовой культуры, создавало духовно-идеологические предпосылки социально-политического единения крымчан.

На закате хазарской государственности каганы пытались упрочить свое политическое положение посредством навязывания населению религии, воспринятой ими без учета общественных предпочтений и традиций. Обращение правящей верхушки в иудаизм — «религию для избранных» в 861 году обострило социальнополитическую обстановку в Хазарии и в Крыму. По признанию хазарского кагана Иосифа, переход к иудаизму сопровождался жестокой борьбой против иноверцев в стране [16, c. 75]. В связи с этим вновь усилилась миграция болга-ро-суваров в Крым, Среднее Поволжье и другие относительно спокойные регионы. Следующая волна миграции болгаро-суваров в Среднее Поволжье была спровоцирована нашествием печенегов, которые к середине X века захватили восточноевропейские степи и всю территорию Крыма.

В исследовании исторической судьбы предков чувашей важно изучить процесс создания и развития населенных пунктов на Крымском полуострове, проследить динамику в этническом составе населения, изменения в топонимике края. В этом отношении определенный интерес представляет обнаруженная в Крыму копия пространной редакции письма хазарского кагана Иосифа еврейскому ученому, политическому деятелю, сановнику мусульманского Кордовского халифата Хасдаю ибн Шафруту. В своем письме каган заявляет, что болгары и сувары входят в его родословную (как и некоторые другие огуроязычные народы. — В. Г. ) [16, c. 75].

Описывая свои владения, каган Иосиф западную границу Хазарии проводил по Крыму; в число территорий, подвластных Хазарскому каганату, включал крымские города Алубиха (Алупка), Алус (Алушта), Г-рузин (Гурзуф), К-р-ц (Керчь) и другие местности, в том числе с историческими названиями, не идентифицированными в современной топонимике: Ал-ма (вероятно, по р. Альма), Б-р-т-нат, Бурк, Л-м-б-т, Кут, Манк-т, Суграй [16, c. 98—102]. По утверждению исследователей истории и культуры Крыма, в период Хазарского господства в предгорном и горном Крыму шел процесс взаимоассимиляции части болгарских племен с местными аланами, готами, греками [2]. Оседлое болгаро-суварское население совместно с аланами формировало традиции, известные как салтово-маяцкая археологическая культура. Её артефакты найдены более чем в трехстах поселений и могильников, расположенных по берегам морских заливов, оврагов, степных рек Приазовья, Крыма, Подо-нья и т. д. Ко времени падения Хазарского каганата на основе исторического процесса ассимиляции аланских, болгарских, готских, византийских компонентов сформировалась горнокрымская народность. Подобное этническое смешение, интеграция культур происходили по всему полуострову. Соответственно, сохранение самобытного уклада в жизни, быту, характере крымчан со времён численного доминирования хазар, болгар и суваров давало повод некоторым наблюдателям называть Крым Хазарией или Га-зарией даже в XI—XVI вв. (например, в Италии) [24, c. 77].

Систематизация археологических сведений о местах пребывания гунно-болгарских племен в Крыму свидетельствует о наличии значительных культурных слоев, созданных предками чувашей на Крымском полуострове. Общее количество укрепленных и неукрепленных поселений, могильников и отдельных погребений, отражающих историческую судьбу болгар и сувар, превышает 40 единиц. В их числе археологические памятники и находки, выявленные на территории Алустона (исторической части города Алушта), Керчи (Боспора), городища Беляус, с. Богачевка, пос. Героевка, г. Гурзуф, с. Калинов-ка, холма Кордон-Оба, с. Лесное (Тау-Кипчак), с. Марфовка, горы Митридат, с. Наташино, с. Пташкино, с. Рисовое, городища Неаполь Скифский (в черте города Симферополь), холма Тепсень в г. Коктебель, с. Фронтовое в черте города Севастополь, Херсонесского городища, с. Чикаренко Белогорского района Республики Крым и др.

Обобщенные сведения о местах пребывания гунно-болгарских племен в Крыму представлены в таблице 1, составленной нами в основном по книге профессора А. И. Айбабина «Этническая история ранневизантийского Крыма» (Симферополь, 1999) и других видных исследователей древней и средневековой истории Крыма. Анализ материалов таблицы свидетельствует о весьма важной роли средневекового крымского фактора в историческом процессе происхождения чувашского народа. «Крымский фактор» в исторической судьбе чувашского народа представляет для ученых не меньший интерес, чем историко-этнографические связи чувашей с дунайскими болгарами, исследованные в книге П. В. Денисова [8]. Представители бол-гаро-суварского населения, оставшиеся в Крыму после бегства части его на Среднюю Волгу, впоследствии ассимилировались с более крупными местными народностями и, соответственно, приняли участие в формировании новых этнических и национальных сообществ крымчан. Кроме того, следует иметь в виду исторические эпизоды перехода Крыма под юрисдикцию разных стран, сопровождавшиеся целенаправленным наращиванием на полуострове численности и прав представителей стран-победительниц путем заселения, иммиграции или же, наоборот, массового отселения, принудительной эмиграции и даже истребления части местных народов. Состав крымчан после освобождения полуострова от Османской империи в конце XVIII века сократился из-за эмиграции крымских татар, но пополнился новыми иммигрантами, в том числе болгарами — беженцами с Дуная, «османской Румелии», где все еще продолжалось имперское довление турков. Как отмечают исследователи Крыма, первая волна «обратного» переселения болгар с Дуная и Балкан в Крым состоялась в 1802—1806 и 1816 гг.: «Первые свои три колонии болгары основали в Старом Крыму, в Кишлаве (ныне село Курское Белогорского района) и Бала-Чокраке (ныне село Алёшино Бахчисарайского района)» [29]. Следующую волну связывают с Русско-турецкой войной 1828—1829 гг., и она прибавила численность болгар в Старом Крыму, Кишлаве, Феодосии, Керчи, Евпатории и Белогорске (до 1944 г. — Карасубазар). Именно этих переселенцев первой трети XIX века сегодня часто подразумевают под предками крымских болгар. Однако к началу XIX века болгары на Дунае по сравнению с аспаруховыми болгарами VII—VIII вв. кардинально ассимилировались в среде славян, османских турков и других народов, т. е. преоб- разились и трансформировались не в меньшей степени, чем их соплеменники, проживавшие в Крыму и на Средней Волге в VII—XIX вв. Для выявления предполагаемых исторических этнокультурных параллелей болгар-крымчан, дунайских болгар и болгаро-чувашей нужны всесторонние компаративистские исследования и воссоздание объективной истории этих народов.

Крым не переставал играть существенную роль в исторической судьбе чувашей даже после того, как их болгаро-суварские предки переселились с южных степей на новые территории, в Среднее Поволжье, и создали свое государство «Волжская Болгария». После распада Золотой Орды, образованной в результате разгрома Волжской Болгарии монголо-татарскими кочевниками и покорения ими русских земель, в 1438—1445 гг. на территории варварски уничтоженного болгаро-чувашского государства сложилось Казанское ханство. Почти одновременно с ним, в 1441 году, сформировалось Крымское ханство, которое, однако, в 1478 году подпало под вассальную зависимость от Османской империи и в отношениях с Русью проводило враждебную, проосманскую политику. Двадцатилетний сын крымского хана Сахиб-Гирей в 1521 году во главе крымско-татарских войск вторгся в пределы Казанского ханства, сверг казанского хана Шах-Али, занял его престол. Через три года передал власть в Казанском ханстве своему четырнадцатилетнему сыну Сафа-Гирею, развернул военные походы против Московского государства, в 1532 году захватил престол в Крымском ханстве при поддержке султана Османской империи Сулеймана. Сафа-Гирей со своей армией и военно-административным аппаратом властвовал в Казанском ханстве вплоть до своей кончины в марте 1549 года. Господство крымско-татарской администрации в Казанском ханстве усилило национальное и социальноэкономическое угнетение местного нетатарского ясачного населения. Были отменены льготы, введенные для чувашских и других ясачных людей при промосковском хане Мухаммед-Амине в 1502—1518 гг. [9, с. 52]. Невыносимые условия жизни неоднократно вынуждали чувашей подниматься на всенародное восстание против режима Сафа-Гирея, который дважды спасался от возмездия бегством, покидая ханский престол и уступая его другим претендентам. Весной 1546 года Сафа-Гирею и прокрымской администрации удалось вернуться на казанский престол благодаря помощи войск князя Ногайской орды Юсуфа, которому Сафа-Гирей обещал отдать Горную и Арскую стороны, заселенные ясачными чувашами, марийцами, удмуртами. Опасаясь такой угрозы, предвидя еще большее усиление гнета и пытаясь противостоять массовым казням среди промосковской оппозиции в ханстве, чуваши и марийцы в начале декабря 1546 года делегировали своих наиболее активных представителей во главе с Тугаем в Москву. Делегация просила великого князя Ивана IV направить войска против казанского хана Сафа-Гирея и обещала военную поддержку (как показывали средневековые переписи и другие источники, население Горной стороны могло выставлять до 40 тысяч воинов-стрельцов). Таким образом, бесчинства крымских ханов на казанском престоле подтолкнули чувашей, потомков болгаро-суваров — выходцев из Предкавказья и Крымского края, выступить против крымско-татарских экспансионистов. Впоследствии, в июне 1551 года, борьба за национальное освобождение чувашей увенчалась добровольным, по челобитью, вхождением Чувашского края в состав Российского государства и поддержкой чувашским населением военного похода русской армии против союзника крымских татар — Казанского ханства, которое было ликвидировано 2 октября 1552 года.

После мирного присоединения Чувашии к Российскому государству чуваши и представители других народностей края стали активными участниками колонизации и освоения южных территорий Евразии в интересах России, проявили себя в сражениях против нашествий крымских татар, в Азовских и Крымских походах, Русско-турецких войнах XVI—XVIII вв., позволивших прекратить выплаты крымскому хану и кардинально изменить судьбу Крымского полуострова. Один из представителей родословной великого русского поэта А. С. Пушкина, Тимофей Семёнович, в качестве полкового головы воинства царя Бориса Годунова в 1598 году участвовал в походе к Серпухову против крымскотатарских войск и был назначен воеводой в чувашском городе Цивильск. Его же родственник, дворянин Василий Никитич, отличился в походах против крымских татар в 1620 — начале 1640-х гг. и служил воеводой в Чебоксарах (1636—1637 гг.). Такие назначения были не случайными. Воеводами служили в Чувашском крае и другие сородичи Пушкина: Григорий Григорьевич по прозвищу Сулемша — в Чебоксарах (1602—1603 гг.); Фёдор Васильевич Бобрищев-Пушкин — в Ядрине (1619—1620 гг.); Михаил Евстафьевич (Остафьевич) — в Чебоксарах (1620—1622 гг.); стольник Иван Никитич, придворный царей Михаила Федоровича и Алексея

Михайловича — в Алатыре (1637 г.); стольник Степан Лукич Бобрищев-Пушкин — в Алатыре (1683—1684 гг.).

Некрещеные чуваши из рода Яндуш — предки первого чувашеязычного историка, писателя, этнографа и статистика С. М. Михайлова участвовали в южных походах Ивана Грозного и Петра I; пращур Спиридона Михайловича Те-вель в числе козьмодемьянских стрельцов в 1696 году принимал участие в победоносной осаде крепости Азов — плацдарма для выхода России в Азовское и Черное моря. Десятки уроженцев Чувашии отличились в Крымской войне 1853—1856 гг. Известно, что Филипп Ильин из чувашской деревни Янорсово (ныне Цивильско-го района) был награжден Знаком отличия ордена Святого Георгия IV степени за подвиг, проявленный при героической обороне Севастополя. Около 10 воинов — уроженцев чувашских деревень были удостоены серебряных медалей «За защиту Севастополя», столько же — светло-бронзовых медалей «В память Восточной (Крымской) войны 1853—1856 гг.» на ленте ордена Святого Георгия и т. д. По свидетельству академика-кораблестроителя А. Н. Крылова, его отец, Николай Александрович — владелец поместья в сельце Висяга Алатырского уезда (ныне село Крылово Алатырского района в Чувашии), «с началом Крымской войны был вновь призван на военную службу и определен во вторую легкую батарею 13-й артиллерийской бригады, на вакансию, оставшуюся свободной после Л. Н. Толстого, переведенного в другую бригаду» [17, c. 51].

Воинской доблестью, проявленной в боях за Крым, отличились многие чуваши и в советский период истории. В ряду мужественных защитников Крыма в годы Великой Отечественной войны — Герой Советского Союза Ефимов Мирон Ефимович, уроженец деревни Самушкино Аликовского района Чувашии (на дату рождения героя 27 августа 1915 года — Ядринский уезд Казанской губернии). Перспективного спортсмена, студента Московского института физкультуры Мирона Ефимова по призыву ленинского комсомола в 1936 году направили в военное училище, по окончании которого местом службы он выбрал авиационную часть Черноморского флота в Евпатории. В числе первых объектов фашистских бомбардировок рано утром 22 июня 1941 года оказался г. Севастополь, и лейтенант М. Е. Ефимов в первые же дни войны совершил свой первый боевой вылет, вскоре сбил первый «мессершмит», и его перевели в штурмовой истребительный авиаполк в эскадрилью Героя Со- ветского Союза А. А. Губрия. В мае 1942 года и сам он стал командиром эскадрильи 18-го авиаполка Черноморского флота, а фашисты прозвали его «командиром чёрной смерти». В первый же месяц обороны Севастополя его эскадрилье удалось уничтожить около 100 вражеских самолетов, из них 78 — на аэродромах, не дав им подняться в воздух. К началу июня 1942 года лично М. Е. Ефимовым на подступах к Севастополю было совершено 112 боевых вылетов, из которых 78 — со штурмовкой фашистских самолетов и боевых колонн. За бесстрашие, отвагу, отличное владение боевой техникой и результативные воздушные бои при обороне Севастополя — главной военно-морской базы Черноморского флота 14 июня 1942 года старшему лейтенанту М. Е. Ефимову было присвоено звание Героя Советского Союза [20]. За мужество, высокое боевое мастерство и умелое командование эскадрильей при защите Керченского пролива и кубанских просторов М. Е. Ефимов был награжден орденом Отечественной войны I степени. Назначенный на должность командира 8-го гвардейского авиационного полка в апреле 1943 года, Мирон Ефимов героически сражался за освобождение Новороссийска и Северного Кавказа. Окончив Высшие офицерские курсы Военно-воздушных сил в 1944 году, стал старшим инспектором авиации Военно-морского флота СССР, выезжал на фронтовые линии под Ленинградом, в Прибалтике, Польше, на северных и дальневосточных рубежах Родины. Боевому герою М. Е. Ефимову установлены памятники в Крыму, Новороссийске, на Малой Земле.

Именем другого защитника Крыма — Яковлевой Зои Титовны названа улица на ее родине в г. Чебоксары, столице Чувашской Республики. С 1938 года она трудилась актрисой в Крымском областном драматическом театре имени А. М. Горького (г. Симферополь), а в период фашистской оккупации стала участницей крымского подполья. В составе симферопольской подпольной антифашистской группы «Сокол» собирала разведывательные данные о вражеских военных объектах, распространяла среди крымчан правдивую информацию об успешных боевых операциях советских войск на фронте, спасала молодежь от угона в гитлеровскую Германию, продолжала играть в театре под сценическим псевдонимом «Павловна». Однако была схвачена и 10 апреля 1944 года, за три дня до освобождения Симферополя, Зоя Яковлева в числе восьми подпольщиков — артистов, работников театра была казнена фашистами. З. Т. Яков- лева похоронена в братской могиле в Дубках под г. Симферополь [18].

В 1946—1948 гг. на «невидимом фронте» в Крыму служил Марсельский Георгий Семёнович из чувашской деревни Вурманкасы Чебоксарского района. Имея большой военно-послужной список, свидетельствующий об окончании в 1917 году школы прапорщиков, о работе в качестве учителя церковноприходской школы, секретаря сельского и волостного советов в Чувашии, оперативного работника Чувашской областной чрезвычайной комиссии и начальника областного отдела Главного политического управления, он был назначен начальником управления Министерства государственной безопасности по Крымской области. После увольнения в запас в 1948 году до 19 ноября 1972 года жил в г. Ялта, принимал активное участие в общественной работе и военно-патриотическом воспитании молодежи.

Говоря о воинской и гражданской доблести, проявленной чувашами в Крыму, следует помнить и о заслугах тысяч рядовых чувашских солдат, матросов, партизан, которым не установлены персональные памятники, но которые внесли неоценимый вклад в защиту и сохранение территориальной целостности и независимости Родины. Например, 25 февраля 1920 года Пятый конный полк Южного фронта, сформированный в г. Алатырь на основе мобилизации мужчин — русских, чувашей, мордвы из близлежащих уездов, совершил беспримерный в истории кавалерии переход к Крымскому полуострову по льду Сиваша, за что приказом Реввоенсовета РСФСР был награждён Почётным Красным Знаменем. В ноябре 1920 года в боях на подступах к Крыму при штурме неприятельских фортов Турецкого вала под Перекопом погиб Прохор Иванович Иванов, взятый на фронт из деревни Илгышево Чувашской автономной области. Как и сотни других воинов, он участвовал в форсировании замерзающего илисто-ледяного Сиваша, но был сражен пулей противника. Тело чувашского парня вместе с его гармошкой было обнаружено в 1935 году в обмелевшем соленом Сиваше, сохранившем его в нетленном виде, и торжественно предано земле в крымском поселке Армянск, благодарные жители которого назвали одну из улиц именем Прохора Иванова. О патриоте великой России П. И. Иванове сложены песни, написаны книги на чувашском языке; видный советский поэт Демьян Бедный создал поэму в стиле актуализированного эпоса «Красноармеец Иванов», с пафосно-личным обращением к вечно живому герою:

Ты — неизвестный — стал известным, Убитый — снова стал живым, Живым примером повсеместным, Несокрушимо-стойким, честным, Героем нашим боевым.

Живой твой образ — он повсюду.

Нет, не убито, не мертво:

В строенье жизни, равной чуду, Передалось родному люду Веленье сердца твоего [7].

Воинские традиции земляков-победителей продолжают в новых условиях высококвалифицированные, интеллектуально-креативные специалисты, воспитанные на примерах героев славной истории, неотъемлемой частью которой является и судьба чувашского народа. Один из уроженцев Чувашии, прочно связавших свою жизнь с Крымом, — Александров Иван Феоктистович из поселка Коминтерн Шумерлинского района был призван на срочную службу на Черноморский флот, в 1968 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова, в последующие годы — Военноморскую академию, Крымский институт экономики и хозяйственного права и продолжает достойно трудиться во благо любимой Родине. По окончании военно-морского училища в Севастополе был назначен командиром группы, затем командиром ракетно-артиллерийской боевой части; в 1972—1975 гг. служил старшим помощником командира противолодочного корабля «Решительный», еще три года — командиром сторожевого корабля «Деятельный». В условиях крайнего обострения международной обстановки, в начале 1980-х гг. трудился начальником штаба бригады, в 1983—1987 гг. — командиром 53-й бригады надводных кораблей. Людям мирных профессий сложно даже представить социально-психологический настрой честного офицера старшего чина, в том числе капитана I ранга И. Ф. Александрова, занимавшего в 1987—1996 гг. пост заместителя начальника организационно-мобилизационного управления штаба Черноморского флота, при виде безответственных и некомпетентных действий руководства страны, разрушающих государство. В настоящее время ученый-юрист Иван Феоктистович Александров является профессором Академии военных наук, участвует в проведении фундаментальных и прикладных исследований по проблемам обороны страны.

Во всенародный подвиг по подъему и переводу экономики советского Крыма на путь интенсивного развития, в дело обогащения и облагораживания культурно-духовной жизни крымчан, улучшение деятельности системы здравоохранения на полуострове посильный вклад вносили и чуваши, выходцы из Чувашской Республики. Так, уже в 1944 году в рамках оказания помощи освобождённым районам СССР для организации работ по восстановлению и строительству дорог в Крыму сюда из Чувашии был направлен Ваганов Фёдор Максимович. Он родился в 1908 году в селе Барышская Слобода Алатырского уезда Симбирской губернии, в 1935 году окончил Ленинградский автомобильно-дорожный институт; в Крым выехал с должности начальника Дорожного управления при Совете народных комиссаров Чувашской АССР. Работал на аналогичном посту в Дорожном управлении Крымской области. Опыт работы в Чувашии и Крыму стал для него, заслуженного строителя России, опорой в дальнейшей управленческой деятельности на высоких должностях в Новгороде, Литве, Чебоксарах. Единый народнохозяйственный комплекс и образовательная система в Советском Союзе позволяли эффективно организовать обмен рабочими массовых профессий, кадрами специалистов из разных регионов страны. Материально-финансовая поддержка Советского государства участникам трудовой миграции положительно сказывалась на избыточной трудовыми ресурсами Чувашской Республике, отличавшейся очень высокой плотностью населения. В то же время республика была привлекательным «материнским» центром для чувашских диаспор — чувашей, компактно проживавших в других регионах великой родины. В числе многих молодых людей, получивших трудовую закалку в Крыму, — Аксаков Анатолий Геннадьевич, выросший в чувашской диаспоре в Башкирской АССР, поступивший на работу в качестве слесаря в совхоз «Магарач» Крымской области по окончании средней школы в 1975 году. Полученные в Крыму первые навыки организации своей трудовой деятельности помогли ему впоследствии окончить Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и аспирантуру, стать кандидатом наук, заместителем директора института в Чувашском государственном университете, а затем министром экономики, заместителем председателя Кабинета министров Чувашской Республики, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а с 2006 года еще и президентом Ассоциации региональных банков России.

Во всестороннем научном исследовании и освоении природных ресурсов Крыма, повышении их роли в социально-гуманитарном, эконо- мическом развитии полуострова принимали активное участие выходцы из Чувашского края и представители трудолюбивого чувашского народа. Уроженец чувашского города Ядрин, двадцатилетний Николай Алексеевич Головкинский со студенческой скамьи медицинского факультета Казанского университета добровольно ушел на Крымскую войну 1853—1856 гг. После войны окончил университет, в 1868 году защитил докторскую диссертацию по геологии и проработал восемнадцать лет в Новороссийском университете (Одесса) в качестве профессора, ректора. Переехал в Крым, проводил приоритетные гидрогеологические исследования. Впервые в мировой науке определил роль колебательных движений при накоплении осадков; обогатил отечественную науку понятием фации в геологии и представлением о геологическом горизонте. Полезными не только для теоретической науки, но и для практического применения оказались его оригинальные положения о происхождении и режиме подземных вод Крыма [31]. Ученый-почвовед, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Иванов Василий Николаевич из чувашской диаспоры (с. Кош-Елга, ныне Бижбулякского района Республики Башкортостан) с 1950 года до конца жизни трудился в Крымском сельскохозяйственном институте. Другой дипломированный ученый — уроженец Чувашского края Кондратьев Гаврил Григорьевич в 1946—1954 гг. участвовал в послевоенном восстановлении и развитии Крыма в качестве декана, затем директора Крымского медицинского института. Подготовленные в институте специалисты трудились в больницах, санаториях, курортах, знаменитых здравницах Крыма. Ставший еще до Великой Отечественной войны доктором медицинских наук, Гаврил Григорьевич являлся крупным специалистом по лечению стафилококковой инфекции, псориаза, дерматозов и т. д. Награжден орденом Отечественной войны, орденом Трудового Красного Знамени, медалями.

Интеграция научных достижений и производства в Крыму стала предметом заботы ученого, инженера Чихоткина Виктора Фёдоровича, уроженца г. Алатырь Чувашской Республики, окончившего в 1988 году Казахский политехнический институт. В 1994—1995 гг. он работал генеральным директором Крымского завода промышленных инструментов, с 1997 года — председателем правления этого специализированного предприятия по изготовлению алмазного, алмазно-правящего инструмента на основе природных и синтетических алмазов для метал- лообрабатывающей и других отраслей промышленности. Научные разработки доктора технических наук, главного научного сотрудника Южного научного центра Российской академии наук профессора В. Ф. Чихоткина нацелены на разработку инновационных методов увеличения нефтеотдачи пластов, актуализацию научных основ процесса алмазного бурения, дальнейшее повышение эффективности алмазного породоразрушающего инструмента.

Крым занимает знаменательное место в творчестве деятелей чувашской литературы, культуры и искусства. Крымский период творческой жизни выдающегося чувашского поэта, пламенного трибуна национального возрождения чувашского народа Михаила Сеспеля (Кузьмина Михаила Кузьмича) ознаменовался достижением своей вершины в лирической цветосим-волике. Символы в стихотворениях Сеспеля, отмечал народный поэт Чувашии Петр Хузангай, напоминают мир образов украинского поэта Павло Тычины. Пребывая в Крыму на лечении в июне-августе 1921 года, Михаил Сеспель создал шесть замечательных произведений. В стихотворении «Пашня Нового Дня», написанном в июле 1921 года, ощущается стремление поэта вдохнуть в сородичей исторический оптимизм, воодушевление идеей всепобеждающей дружбы народов, в чем неимоверно нуждалось в том году всё голодающее Поволжье:

Шел Новый День и, набирая рост,

Из красной меры щедрой горстью брал

И сыпал, сыпал сотни тысяч звезд

На целину, которую вспахал.

И зорька с золотою бороной,

Ликуя, шла чувашской стороной.

Когда пробьются всходы в свой черед.

Увидит Новый День сиянье тут:

То жизнь родной Чувашии взойдет, Неслыханные песни потекут.

Чувашин, с новым веком став иным, Плечами небо подопрет, немал,

И Новый День опустит мост пред ним — Цветущий радугой Интернационал

(перевод с чувашского П. Панченко) [26].

Литературные критики причисляют к золотому фонду сокровищницы мировой поэзии стихотворение «Мóрю», написанное Сеспелем, созерцавшим шторм в Евпатории 12 июля. Стиховая и образно-метафорическая системы произведения, подчеркивает литературовед профессор В. Г. Родионов, «позволяют ощутить слияние внутреннего состояния героя с соответствующим явлением природы — штормом» [25, c. 384]. Видного чувашского поэта высоко ценят не только в России, но и на Украине. Его книги изданы во многих странах, а созданное в Крыму стихотворение «Пашня Нового Дня» — на 55 языках мира. Для сохранения творческого наследия Михаила Сеспеля, трагически погибшего в 1922 году в украинском Остёре, много сил вложил его друг по крымскому периоду творческой деятельности Федор Покрышень. Известные деятели Павло Тычина, Максим Рыльский, Андрей Малышко, Николай Бажан, Иван Драч оставили свои воспоминания о выдающемся чувашском поэте; Борис Степанюк написал поэму «Диалог Сеспеля с Украиной». Видный украинский писатель Юрий Збанацкий издал роман «Сеспель»; по его же сценарию Киевской киностудией имени А. П. Довженко в 1970 году создан фильм «Сеспель».

Многие крымчане-читатели в недавнем прошлом, несомненно, знали редактора художественной литературы «Крымиздата», ответственного секретаря и редактора альманаха «Крым» Лисина Александра Андреевича. Он родился в селе Кудеиха Алатырского уезда (ныне Порецкого района Чувашии). Участвуя в Великой Отечественной войне, публиковался во фронтовых газетах. После войны окончил Литературный институт имени М. Горького, стал известным в Крыму поэтом под литературным псевдонимом «Лесин», написал поэму «Ровеснику за океаном», издал более 10 книг и сборников стихов в Симферополе, Москве, Киеве.

В современной обстановке насаждения агрессивного национализма на Украине особо важное значение имеет перевод севастопольской учительницей Смирновой Мариной Григорьевной на украинский язык «Духовного завещания» патриарха просвещения народов Поволжья, основателя Симбирской чувашской учительской школы Ивана Яковлевича Яковлева, который подчеркивал: «Будьте дружны между собой… Чтите и любите великий, добрый и умный русский народ, таящий в себе неисчерпаемые силы ума, сердца и воли…» [35, c. 14–16; 27, c. 22]. Своеобразным призывом к толерантности и мирному созидательному взаимодействию является завет И. Я. Яковлева в переводе М. В. Смирновой: «Вiрте в Росiю, любiть її , i вона буде вам матiр'ю» [27, c. 22].

История внутрироссийской интеграции, взаимодействия и дружбы народов Чувашии и Крыма запечатлела не только вклад чувашей и их предков в освоение и развитие черноморской жемчужины, но и роль Средневолжской республики в развитии талантов крымчан. Об этом свидетельствует, например, судьба мастера спорта СССР международного класса по судомодельному спорту Геронтьева Виталия Владимировича. Он является уроженцем села Кормовое Первомайского района Крымской области Украины [33, с. 411]. Переехав с семьей в Чебоксары, окончил здесь профессионально-техническое училище № 1, занимался в Чебоксарской морской школе ДОСААФ. Увлекся судомодельным спортом, в 1986 году установил рекорды Российской федеративной республики и Союза ССР в своем виде спорта, дважды становился чемпионом Советского Союза, шесть раз — чемпионом России; выигрывал призы трех всероссийских чемпионатов по судомодельному спорту. 54-летний В. В. Геронтьев в 2011 году стал обладателем Кубка Российской Федерации в состязании гоночных радиоуправляемых моделей с двигателем внутреннего сгорания [28]. В современных условиях он старается возродить в Чебоксарах организации детского судомодельного творчества, увлечь молодежь миром техники и здоровым образом жизни. Опыт адаптации крымчанина В. В. Геронтьева на Чувашской земле может ныне многократно повториться в силу крайнего осложнения социально-политического положения на юго-востоке Украины и прибытия в наш край сотен беженцев с Донбасса и Луганщины, разрушенных профашистскими силами в 2014 году.

В предотвращение аналогичных катастрофических событий на Крымском полуострове и отрицательного их влияния на общественнопсихологическую обстановку в России внесли определенную лепту и чуваши, проживающие сегодня в Крыму. Они стали крымчанами в условиях существования мирной единой советской страны, но по недомыслию высших государственных деятелей в одночасье 8 декабря 1991 года оказались гражданами другого государства, политиканы которого считают их, как и всех русскоязычных украинцев, людьми «низшего сорта». В Крыму сейчас проживают более 2,5 тысяч уроженцев Чувашского края. Активная гражданская позиция чувашей-крымчан подвигла их к объединению, созданию в 2003 году Севастопольского чувашского национально-культурного общества, затем Чувашского национальнокультурного общества Крыма. Основатель национальной организации в Севастополе — Степанов Геннадий Александрович прослужил на Черноморском флоте 15 лет, теперь офицер запаса. Он уроженец деревни Изедеркино Морга-ушского района Чувашии, продолжил добрую стезю своего деда, А. И. Белова, который в годы Великой Отечественной войны участвовал в боях за Севастополь [22].

Севастопольское чувашское национальнокультурное общество объединяет более 600 чувашей города военно-морской славы России. Из 30 объединившихся в крымскую Ассоциацию национальных обществ чувашское, наравне с греческим и болгарским обществами, числится в ряду наиболее активных и ярких. Чувашскую организацию деятельно поддерживают земляки, проживающие в Крыму компактно, принимающие участие в культурных, просветительских мероприятиях. Так, в поселке Сахарная Головка под Севастополем проживает около 90 чувашей, в т. ч. прибывших после Великой Отечественной войны на восстановление военно-морской базы в Крыму и посвятивших свою жизнь новой малой родине и воспитанию своих детей — нового поколения севастопольцев. Именно они, ветераны войны и труда, инициировали объединение земляков в Крыму и всемерно содействуют молодым организаторам чувашского общества в укреплении деловых связей с производственными предприятиями и культурно-образовательными учреждениями далекой, но родной республики. В Чувашии с восторгом встретили известие о подготовке референдума по вопросу о самоопределении Автономной Республики Крым. Ветеранские, профсоюзные, молодежные и женские организации Чувашии, деятели культуры, ученые и другие неравнодушные граждане 15 марта 2014 года организовали митинг солидарности с Крымом. На Красной площади в г. Чебоксары собрались и приняли участие в митинге около 10 тысяч человек (рис. 2), что стало хорошей моральной поддержкой крымчан накануне референдума и активизировало в республике работу по сбору средств на оказание помощи Крыму.

Делами подтверждая свою поддержку итогам референдума крымчан от 16 марта 2014 года и решению о воссоединении Крыма с Россией, жители республики развернули сбор гуманитарной помощи крымским домам-интернатам, и заместитель министра социальной политики Республики Крым Ирина Кручек особо подчеркнула существенный вклад Чувашии в отправку на полуостров из России почти 40 тонн самых необходимых вещей. Подводя итоги этой акции, представитель Крыма отметила: «Социальные учреждения полуострова получили в достаточном количестве продукты, лекарства и медицинские инструменты» [32]. Экономическое сотрудничество, гуманитарное взаимодействие и художественно-культурное общение земляков трех субъектов Российской Федерации — Чувашии, Крыма и Севастополя продолжается и обещает значительное нарастание уровня на- ционального самосознания чувашей и интеграции в составе России, увеличение общего вкла- да в созидательный потенциал во благо развития страны, её цивилизационных ценностей.

Рис. 2. Митинг на Красной площади в г. Чебоксары (2014 г.) [37]

Таким образом, Крым в многовековой судьбе чувашей сыграл роль многофакторного исторического пространства для сплочения их предков в этнос, символизирует чрезвычайную актуальность призыва вождя Великой Болгарии Куб-рата к единству во имя сохранения и развития народа и государства. Крымский фактор в истории чувашского народа представляет также поучительный урок ассимиляции и интеграции его предков с другими народами на основе развития самобытных форм существования в конкретном этноисторическом ландшафте, обостряет вопрос о стратегии взаимодействия с универсальными религиями и дальнейшем развитии испытанных историей своих цивилизационных ценностей. Уроки истории актуализируют проблемы лидерства официального истеблишмента современной

Чувашии во взаимодействии и перспективах развития всех частей разрозненного этноса, активизации участия в совершенствовании демократических институтов, гражданского общества и реализации творческого потенциала, исторических достижений в утверждении конституционной государственности своего народа. Культурные артефакты крымского опыта в истории чувашского народа должны быть представлены в социокультурном пространстве как Чувашской Республики, так и мест компактного проживания чувашей в других регионах России. В том числе важно достойно применить эти бесценные реликвии в осуществлении многомиллиардного проекта «Этническая Чувашия» в рамках Федеральной целевой программы по развитию внутреннего туризма в России на 2014–2019 гг.

Таблица 1

Места пребывания болгаро-суварских («гуннских») племен в Крыму в разные периоды древней и средневековой истории

(в алфавитном порядке)*

|

№ п/п |

Современный населенный пункт, местность |

Краткая характеристика археологических памятников и событий, связанных с пребыванием гунно-болгаро-суварских племен в Крыму |

Периоды пребывания болгарских племен в данной местности |

Источники (труды обозначены буквами (см. примечание внизу таблицы), цифрами — страницы в указанном труде) |

|

1 |

Айвазовское, село в Кировском районе Крыма |

Погребения болгар у современного села Айвазовское (до 1945 г. — Шейх-Мамай ); антропоморфные амулеты, характерные для болгарского комплекса |

2-я половина VI — третья четверть VII в. |

Б, с. 98, 163 |

|

2 |

Алустон, историческая часть города Алушта |

Укрепленное поселение на территории современного города Алушта . Поселение; гончарные печи |

середина VI — третья четверть VII в.; VIII—IX вв. |

Б, с. 98; Б, с. 184 |

|

3 |

Белая Скала, село и скала в Белогорском районе Крыма |

Неукрепленное поселение близ села Белая Скала (до 1948 г. — Ак-Кая ). Поселение |

последняя четверть VII в.; VIII—IX вв. |

Б, с. 190; Б, с. 184 |

|

4 |

Беляус, городище на косе, выступающей в Черное море, на западном побережье Крыма |

Гуннские могильники: скелеты двух мальчиков с монголоидными черепами; остатки чучела коня (череп, ребро, кости ног с копытами) и др. Поселение кочевнического типа |

1-я половина V в.; VIII—IX вв. |

Б, с. 71, 72, 74, 75; В, с. 12—14, 103, 104; Б, с. 184 |

|

5 |

Богачевка, село в Красно-Перекопском районе Крыма |

Погребения болгар с поясными наборами и пряжками у села Богачевка (до 1948 г. — Байсары ). Могила на маршруте перекочевок болгарских племен утургуров, кутригуров (котрагов), унно-гундуров, выкопана в насыпи более раннего кургана |

VI—VII вв. |

Б, с. 98, 163, 187 |

|

6 |

Боспор, см.: Керчь |

|||

|

7 |

Бранное Поле, село, присоединённое к селу Уварово, к югу от Ара-батского залива |

Неукрепленное поселение в черте современного села Уварово (до 1945 г. — Кият ). Поселение |

последняя четверть VII в.; VIII—IX вв. |

Б, с. 190; Б, с. 184 |

|

8 |

Героевка (Героев-ское), поселок-микрорайон в городе Керчь |

Неукрепленное поселение аильного типа, в современном микрорайоне г. Керчь (до 1945 г. — Эльтиген ). Поселение: дома из двух помещений с загубленными в землю полами и печью. Стены сложены из камня «в ёлку». Фрагменты амфор местного производства; северопричерноморские амфоры. Зерна ячменя, ржи и пшеницы. В стаде стали преобладать коровы, свиньи, овцы. В 750—780 гг. на поселении болгар построен христианский храм. Болгарское поселение погибло на рубеже IX—X вв. |

последняя четверть VII в.;

2-я половина VII в.;

3-я четверть VIII в.; рубеж IX—X вв. |

Б, с. 190; Б, с. 184, 202; Б, с. 194; Б, с. 204; Б, с. 204 |

|

9 |

Гурзуф, поселок городского типа в го родском округе Ялты |

Болгарское поселение, грунтовые могильники в черте современного поселка Гурзуф (историческое название Горзу-биты ). Поселение |

середина VI — 3-я четверть VII в.; VIII—IX вв. |

Б, с. 98; Б, с. 184 |

|

10 |

Ерофеево, село в западной части Керченского полуострова |

Неукрепленное поселение в черте современного села Ерофеево (до 1948 г. — Минарели-Шибан ). Поселение |

последняя четверть VII в.; VIII—IX вв. |

Б, с. 190; Б, с. 184 |

|

№ п/п |

Современный населенный пункт, местность |

Краткая характеристика археологических памятников и событий, связанных с пребыванием гунно-болгаро-суварских племен в Крыму |

Периоды пребывания болгарских племен в данной местности |

Источники (труды обозначены буквами (см. примечание внизу таблицы), цифрами — страницы в указанном труде) |

|

11 |

Изобильное , село в городском округе Алушты |

Гуннское курганное погребение акатци-ров (альтциагиров) |

V в.; середина VI — третья четверть VII в. |

Б, с. 77; Б, с. 98, 99 |

|

12 |

Илурат, средневековая византийская крепость в окрестностях города Керчь |

Неукрепленное поселение — стойбище с юртами и выложенным камнями основанием рядом с руинами зданий города-крепости Илурат. Поселения: дома из двух помещений с загубленными в землю полами и печью. Стены сложены из камня «в ёлку». Жернова от ручных мельниц |

последняя четверть VII — начало VIII в. IX в. |

Б, с. 190; Б, с. 202; Б, с. 204 |

|

13 |

Калиновка — село в Черноморском районе, на берегу Арабатского залива |

Неукрепленное поселение в черте современного села Калиновка (до 1945 г. — Аблагоджа, Аблак-Аджи ). Поселение |

последняя четверть VII в.; VIII—IX вв. |

Б, с. 190; Б, с. 184 |

|

14 |

Керчь, город: с конца VII в. до н. э. — Панти-капей; с начала V в. до н. э. — Боспор ; в Хазарском каганате — Чарша, в Киевской Руси — Корчев, впоследствии — Керчь |

В 515—529 гг. гунны в г. Боспор и окрестностях приняли христианство от проповедников армянского епископа Кар-доста, которые создали священное писание на гуннском языке. Христианскую службу продолжил армянский епископ Макар. В 576 г. по требованию наместника Западно-тюркского каганата в Крыму Турксанфа хан болгар-утургуров Анагей вместе с женщиной-воительницей, вождем местного племени утургуров по имени Аккага, со своими войсками приняли участие в штурме и завоевании г. Бос-пор, городских кварталов на горе Митридат (из Боспора изгнаны византийцы, которые вернулись туда в 590-х гг.). Около 679 г. хазарские войска напали и подчинили крымских болгар в городах и селениях на обоих берегах Боспорского пролива, в т. ч. в портовом районе г. Боспор, в современном Кооперативном переулке г. Керчь, на Тиритаке (в черте города Керчь), в Илурате (в окрестностях города Керчь) и др. В составе Хазарского каганата — город Чарша . В Кооперативном переулке современного г. Керчь — дома из двух помещений с загубленными в землю полами и печью. Стены сложены из камня «в ёлку», с забутовкой, на стыках закруглены, как в юрте |

с конца IV в.; середина VI — 3-я четверть VII в.; 3-я четверть VII в.; VIII—IX вв. |

В, с. 14, 21, 104; Б, с. 94, 98; Б, с. 134; Б, с. 185–189; Б, с. 184, 202 |

|

15 |

Кировское, поселок западнее Керченского полуострова |

Неукрепленное поселение в поселке городского типа Кировское (до 1945 г. — Ислям-Терек ) на востоке Крыма |

последняя четверть VII в. |

Б, с. 190 |

|

16 |

Кордон-Оба, холм на окраине села Курортное Феодосийского горсовета |

Во второй половине VIII в. возникли болгарское поселение и могильник на холме Кордон-Оба (Сторожевая башня). В третьей четверти VIII в. на поселении болгар построен маленький христианский храм на холме Кордон-Оба. Каменные жернова, в том числе изготовленные из зеленого трасса; железные |

2-я половина VIII в.; 3-я четверть VIII в. |

Б, с. 192, 184; Б, с. 207; Б, с. 204; |

|

№ п/п |

Современный населенный пункт, местность |

Краткая характеристика археологических памятников и событий, связанных с пребыванием гунно-болгаро-суварских племен в Крыму |

Периоды пребывания болгарских племен в данной местности |

Источники (труды обозначены буквами (см. примечание внизу таблицы), цифрами — страницы в указанном труде) |

|

серпы, тяжелые мотыги. Зерна проса. Функционировала кузня |

Б, с. 205 |

|||

|

17 |

Курортное, поселок в городском округе г. Феодосия |

Неукрепленное поселение в поселке городского типа Курортное (до 1945 г. — Нижний Отуз ) на юго-восточном побережье Крыма |

последняя четверть VII в. |

Б, с. 190 |

|

18 |

Лесное, затопленное Балановским водохранилищем село в Белогорском районе, в предгорье Главной гряды Крымских гор |

Неукрепленное поселение аильнополукочевого типа раннетюркского этапа салтово-маяцкой культуры с временными жилищами на месте урочища близ исчезнувшего села Лесное (до 1948 г. — Тау-Кипчак ). Бесстолбовые юртообразные полуземлянки с открытым очагом в центре; рядом — хозяйственные ямы и помещения с тарной и кухонной керамикой и другим инвентарем (каменная зернотерка и т. д.). Поселение: дома из двух помещений с загубленными в землю полами и печью. Стены сложены из камня «в ёлку» без раствора. Жернова от ручных мельниц, ступы для лущения проса, железные серпы, тяжелые мотыги |

2-я половина VII — VIII в.; VIII—IX вв. |

Б, с. 190, 192, 193; Б, с. 201; Б, с. 204; Б, с. 184, 202; Б, с. 204 |

|

19 |

Марфовка, село в центре Керченского полуострова |

Гунно-болгарское захоронение акатци-ров (альтциагиров) на территории современного села Марфовка (до 1860 г. — Даут-Эли ). Под курганной насыпью — скелет с черепом, ориентированный на запад |

1-я половина V в. |

Б, с. 73, 77; В, с. 21, 103—105 |

|

20 |

Меловое, исчезнувшее село на юго-западе Черноморского района Крыма |

Неукрепленное поселение на территории села Меловое (до 1948 г. — Ой-Эли ) в степной части Крыма. Поселение |

последняя четверть VII в.; VIII—IX вв. |

Б, с. 190; Б, с. 184 |

|

21 |

Митридат, гора, территориальная часть г. Керчь |

Гунно-болгарские поселения. В 576 г. по требованию наместника Западно-тюркского каганата в Крыму Турксанфа болгарский хан утигуров Анагей вместе с женщиной-воительницей, вождем местного племени утургуров по имени Аккага, приняли участие в штурме и завоевании г. Бос-пор, городских кварталов на горе Митридат |

с конца IV в.; 3-я четверть VII в. |

Б, с. 79; Б, с. 134 |

|

22 |

Наташино, село в Сакском районе Крыма |

Погребение с поясными наборами и пряжками на территории современного села Наташино (до 1948 г. — Мережи-но, до 1933 г. — Малий ). Могила в насыпи более раннего кургана на маршруте перекочевок болгарских племен утургуров, кутригуров (котрагов), унно-гундуров |

середина VI — 3-я четверть VII в. |

Б, с. 98, 163, 187 |

|

23 |

Песчаное, село у впадения реки Альма в Черное море, к северу от Херсонеса |

Погребение гуннского воина на Усть- Альминском могильнике. Поселение |

с конца IV в.; VIII—IX вв. |

Б, с. 184; А, с. 206—211 |

|

№ п/п |

Современный населенный пункт, местность |

Краткая характеристика археологических памятников и событий, связанных с пребыванием гунно-болгаро-суварских племен в Крыму |

Периоды пребывания болгарских племен в данной местности |

Источники (труды обозначены буквами (см. примечание внизу таблицы), цифрами — страницы в указанном труде) |

|

24 |

Пташкино, село на юге Керченского пролива |

Неукрепленное поселение в черте современного села Пташкино (до 18 мая 1948 г. — Джелькеджи-Эли ). Бес-столбовые юртообразные полуземлянки с открытым очагом в центре; рядом хозяйственные ямы и помещения с тарной и кухонной керамикой и другим инвентарем. Поселение: дома из двух помещений с загубленными в землю полами и печью. Стены сложены из камня «в ёлку». Болгарское поселение погибло на рубеже IX—X вв. |

последняя четверть VII — VIII вв.; VIII—IX вв. рубеж IX—X вв. |

Б, с. 190; Б, с. 184, 202; Б, с. 204 |

|

25 |

Рисовое, село в Красноперекопском районе Крыма |

Погребения болгар «Рисовое-2», «Рисо-вое-3» с поясными наборами и пряжками; могилы выкопаны в насыпи более раннего кургана на маршруте перекоче-вок болгарских племен утургуров, кут-ригуров (котрагов), унногундуров |

VI—VII вв. |

Б, с. 98, 163; В, с. 13, 103, 105 |

|

26 |

Сивашевка, село севернее Перекопского перешейка между Крымским полуостровом и материком |

Болгарское грунтово-ямное погребение с черепом коня на деревянном перекрытии над скелетом человека |

середина VI — 3-я четверть VII в. |

Б, с. 98, 163—164 |

|

27 |

Симферополь, город |

Обломок гуннского котла в слое, перекрывающем руины скифского городища Неаполь Скифский на территории современного Симферополя |

с конца IV в. |

Б, с. 77 |

|

28 |

Совхоз им. Калинина в Первомайском районе Республики Крым |

В подкурганном захоронении — фрагменты черепа и костей человека, конские зубы |

1-я половина V в. |

Б, с. 73; В, с. 12, 15, 103, 104 |

|

29 |

Тарханкутский полуостров, западная оконечность Крыма, выступающая в Черное море |

Неукрепленные поселения на месте современных сёл Ойрат, Лазурное |

последняя четверть VII в. |

Б, с. 190 |

|

30 |

Тау-Кипчак, см.: Лесное |

|||

|

31 |

Тепсень, холм на западной окраине поселка Коктебель на юго-востоке Крыма |

Неукрепленное болгарское поселение аильного типа на средневековом городище на западной окраине п. Коктебель на берегу Коктебельского залива. Поселение: дома из двух помещений с загубленными в землю полами и печью; стены сложены из камня «в ёлку». Жернова от ручных мельниц, железные серпы, тяжелые мотыги. Христианский храмик, сложенный кладкой «в ёлку». Формы для отливки из цветных металлов салтовских украшений и деталей поясных наборов; серьги салтовской культуры. Функционировала кузня |

последняя четверть VII в.; VIII—IX вв.; VIII—IX вв. |

Б, с. 190; Б, с. 184, 202; Б, с. 204; Б, с. 221—222; Б, с. 205 |

|

№ п/п |

Современный населенный пункт, местность |

Краткая характеристика археологических памятников и событий, связанных с пребыванием гунно-болгаро-суварских племен в Крыму |

Периоды пребывания болгарских племен в данной местности |

Источники (труды обозначены буквами (см. примечание внизу таблицы), цифрами — страницы в указанном труде) |

|

32 |

Тиритака, в черте современного города Керчь |

Неукрепленное поселение на античном городище в пределах городской черты современного г. Керчь . Поселение: дома из двух помещений с загубленными в землю полами и печью. Стены сложены из камня «в ёлку». Жернова от ручных мельниц |

последняя четверть VII — начало VIII в.; VIII—IX вв. |

Б, с. 190; Б, с. 184, 202 |

|

33 |

Фронтовое, село в Нахимовском районе города Севастополь |

Неукрепленное поселение в черте современного города федерального значения Севастополь (до 1945 г. — Отаркой ). Поселение |

последняя четверть VII в.; VIII—IX вв. |

Б, с. 190; Б, с. 184 |

|

34 |

Херсонес (Херсонес-ское городище) на территории Гагаринского района Севастополя |

Гунно-болгарские племена кочевали между Боспором и Херсонесом. Сосланный в Херсонес римский папа Мартин в сентябре 655 г. писал, что в городе и окрестностях («области») обитают варвары-язычники, которым удавалось передать некоторые свои нравы даже горожанам. Поселения, грунтовые и плитовые могильники |

середина VI — 3-я четверть VII в.; VIII—IX вв. |

Б, с. 98; Б, с. 170; Б, с. 184 |

|

35 |

Цветочное, село в Белогорском районе Крыма |

Неукрепленное поселение в селе Цветочное (до 1945 г. — Новая Буруль-ча ). Поселение |

последняя четверть VII в.; VIII—IX вв. |

Б, с. 190; Б, с. 184 |

|

36 |

Чикаренко , исчезнувшее село на территории Новожиловского сельсовета Белогорского района Крыма |

Гуннское захоронение акатциров или альтциагиров на территории исчезнувшего села Чикаренко (до 1948 г. — Новый Кипчак ). Поселение |

V в.; VIII—IX вв. |

Б, с. 77; В, с. 103, 104; Б, с. 184 |

Т. 2. С. 230—231, 294—295; Т. 4. С. 59, 66—67, 70—73, 108, 133, 160, 248, 298—299, 340, 357— 358, 369, 370, 372, 393, 411, 419, 426, 448, 496, 534.

Список литературы Крым и Среднее Поволжье: исторические связи и участь народов (по страницам истории чувашского народа)

- Айбабин А. И. Погребения кочевнической знати в Крыму конца IV-VI вв.//МАИЭТ. Вып. III. Симферополь, 1993. С. 206-211.

- Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь: ДАР, 1999. 352 с.

- Степи Евразии в эпоху Средневековья/отв. ред. С. А. Плетнева. М.: Наука, 1981. 304 с.

- Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь: ДАР, 1999. 352 с.

- Андреев А. История Крыма. М.: Монолит-Евролинц -Традиция, 2002. 147 с. URL: http://lib.ru/HISTORY/ANDREEW_A_R/krym_history.txt.

- Артамонов М. И. История хазар/под ред. и с прим. Л. Н. Гумилёва. Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962. 523 с.

- Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков: учеб. для гос. ун-тов. М., 1962. 332 с.