Кспериментальное изучение локальной прочности костной ткани тел позвонков

Автор: Афаунов А.А., Усиков В.Д., Афаунов А.И., Мишагин А.В., Тахмазян К.К.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2007 года.

Бесплатный доступ

В экспериментах на анатомических препаратах ThXII и LI изучены прочность, жёсткость и предел упругости спонгиозной костной ткани тел позвонков. Установлено, что указанные характеристики спонгиозной костной ткани в различных участках тел позвонков имеют существенные отличия. В центральных участках в проекции талии позвонка предел прочности костной ткани на 29,2+16,4 % ниже, чем в участках, примыкающих к замыкающим пластинам. Жёсткость спонгиозы центральных участков тел позвонков на 6,45 % ниже, чем у спонгиозы, прилегающей к замыкающим пластинам. Предел упругости костной ткани в центральных участках тел позвонков на 27,5±16,84 % меньше, чем у костной ткани в участках, прилегающих к замыкающим пластинам.

Позвоночник, прочность, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/142120960

IDR: 142120960

Текст научной статьи Кспериментальное изучение локальной прочности костной ткани тел позвонков

Современные подходы к хирургической коррекции и стабилизации позвоночника при травмах и заболеваниях позволили отказаться от длительного постельного режима и дополнительной внешней иммобилизации в послеоперационном периоде. Внедрение в клиническую практику новых спинальных систем дорзальной и вентральной стабилизации позвоночника снизило риск оперативных вмешательств и улучшило результаты лечения данной категории больных. Тем не менее, отмечаемые случаи дестабилизации остеосинтеза, приводящие к потере достигнутой коррекции и отрицательным результатам лечения, требуют дальнейших исследований для выяснения причин данных осложнений и поиска путей их профилактики [11, 12].

Известно, что основными факторами, определяющими стабильность любого металлоостео-синтеза, являются прочность, жёсткость и предел упругости костно-металлического блока [4, 8]. Мерой общей прочности является величина механической нагрузки, при которой начинается локальное разрушение исследуемой системы. Показатели жёсткости дают представление, на сколько исследуемые образцы будут деформированы до начала разрушения. Мерой предела упругости в квазистатических условиях, при которых скорость увеличения нагрузки мала и не влияет на процессы разрушения, является величина нагрузки, при которой появляется остаточная деформация. Экспериментальные данные показали, что наиболее слабым местом при ме-таллоостеосинтезе позвоночника являются участки костной ткани, непосредственно контактирующие с металлической поверхностью конструкции для остеосинтеза [1, 2, 3, 10]. Очевидно, что чем выше прочность, жёсткость и предел упругости костной ткани в местах имплантации элементов фиксирующих конструкций в костный массив, тем выше стабильность остеосинтеза.

При выполнении дорзальной стабилизации позвоночника транспедикулярными или ламинарными спинальными системами имплантация винтов или крюков возможна в строго определённые анатомические зоны позвонков [5, 6, 7] с допустимыми минимальными отклонениями от оптимального стандарта. Остеосинтез позвоночника большинством из известных систем вентральной стабилизации, наоборот, предоставляет хирургу возможность имплантации винтов в различные участки костного массива тел позвонков. При этом оптимальной с точки зрения стабильности остеосинтеза, является имплантация винтов в участки тел позвонков, имеющие максимальную локальную прочность, жёсткость и предел упругости костной ткани. Однако, несмотря на достаточное количество публикаций, описывающих биомеханические свойства костных структур позвоночника [6, 8], мы не встретили работ, касающихся сравнительного изучения механических характеристик костной ткани из различных участков тел позвонков. Производители конструкций для вентральной стабилизации позвоночника рекомендуют места имплантации винтов, оптимальные только лишь с точки зрения конструктивных особенностей конкретной спинальной системы [5], без учёта возможной неоднородности спонгиозного костного массива тела позвонка. Тем не менее, именно этот фактор неоднородность прочности костной ткани тел позвонков, по нашему мнению, должен быть определяющим в выборе локализации имплантируемых в позвонок элементов вентральной спинальной системы.

Цель исследования: изучение прочности, жёсткости и предела упругости спонгиозной костной ткани из различных участков тел грудных и поясничных позвонков по отношению к вертикально направленным компрессирующим квазистатиче-ским нагрузкам.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования выполняли на 6 анатомических препаратах позвонков Th XII и L I . Изъятие препаратов проводили на секции у лиц 25-60-летнего возраста, доставляемых в судебно-медицинский морг в срок до 48 часов после смерти в соответствии с требованиями подготовки тканей экспериментальных животных и человека для биомеханических исследований [9]. Причины смерти в указанной группе не оказывали влияния на структуру тканей позвоночника.

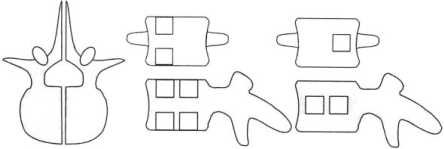

В нашей работе определялась и сравнивалась прочность, жёсткость и предел упругости спонги-озной костной ткани из центральных участков тел позвонков в проекции талии, и из участков, примыкающих к замыкающим пластинам. Для этого каждый позвонок из изъятых на секции анатомических препаратов разделяли строго по срединной линии на симметричные правую и левую половины (рис. 1, а). Из одной половины, из участков тела, примыкающих к замыкающим пластинам, с помощью осциляторной пилы и долота готовили костные фрагменты, включающие только спонгиозную костную ткань и имевшие форму кубиков с гранью 1 1 см (рис. 1, б). Из второй половины каждого позвонка готовили аналогичные фрагменты, но изъятые из центральных отделов тела (рис. 1, в).

а

б

Рис. 1. Схема подготовки анатомических препаратов спонгиозной костной ткани тел позвонков для экспериментальных исследований: а разделение позвонка на две симметричные части; б схема подготовки костных спонгиозных фрагментов в виде кубиков с гранью 1 1 см из участков тела позвонка, примыкающих к замыкающим пластинам; в схема подготовки костных спонгиозных фрагментов в виде кубиков с гранью 1 1 см из центральных участков тела позвонка

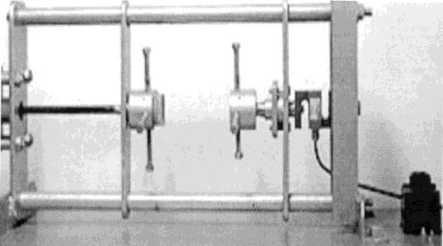

Исследования были выполнены на базе экспериментальной лаборатории кафедры травматологии и ортопедии Ростовского государственного медицинского университета на стационарном испытательном стенде ИСС, снабжённом стандартизированным датчиком механических нагрузок Scaime ZF-500 (Франция) (рис. 2). Подготовленные к эксперименту препараты спонгиозной костной ткани тел позвонков располагали между активной и пассивной траверсами испытательного стенда с таким расчётом, чтобы направление вектора тестирующего силового воздействия на фрагменты тел позвонков во всех опытах было одинаковым и совпадало с вертикальной биомеханической осью позвоночного столба.

Рис. 2. Общий вид стационарного испытательного стенда ИСС Scaime ZF-500

Расстояние между траверсами предварительно устанавливали в соответствии с размерами тестируемых препаратов. Скорость сближения траверсов была постоянной и составляла 0,55 мм в секунду. Во время сближения траверсов и соответствующего увеличения компрессионной деформации тестируемых препаратов измеряли нарастающую квазистатическую нагрузку с помощью датчика испытательного стенда, соединённого с пассивной траверсой и с аналогово-цифровым преобразователем. Предельная величина постепенно нарастающей тестирующей нагрузки ограничивалась общей прочностью исследуемых образцов. Разрушением исследуемого костного препарата считали момент резкого снижения сопротивления образца дальнейшему сжатию, который определяли по началу прогрессивного нарастания деформации без адекватного увеличения нагрузки. Разрушение фиксировали датчиком испытательного стенда и контролировали визуально. Все получен- ные данные обрабатывались на персональном компьютере, интегрированном с испытательным стендом ИСС Scaime ZF-500. Запись параметров измерения зависимости деформации тестируемых препаратов от прилагаемой нагрузки с переводом полученных данных в электронный вариант осуществлялась автоматически и визуализировалась на экране монитора в виде диаграмм в координатах "прилагаемая нагрузка (N) компрессионная деформация (мм)".

По полученным диаграммам определялись относительная компрессионная деформация тестируемых костных препаратов (отношение абсолютного укорочения препарата под действием приложенной нагрузки к его первоначальной длине в процентном выражении) и динамика увеличения деформации препаратов под действием нарастающей нагрузки. Составлялись таблицы зависимости относительной компрессионной деформации тестируемых препаратов от прилагаемой механической нагрузки для последующего анализа, определения прочности, показателя жёсткости и предела упругости спонгиозной костной ткани в исследуемых участках тел позвонков. Прочность определялась по величине предельного напряжения (МПа) отношения разрушающей нагрузки (в N) к площади поперечного сечения исследуемых кост- ных препаратов (в Мз). Показатели жёсткости вычисляли по отношению деформации исследуемых образцов к приложенной нагрузке. Предел упругости определяли по максимальному напряжению (МПа), при котором достигался предел пропорциональности исследуемых образцов костной ткани. Достижение предела пропорциональности фиксировали на диаграммах в момент изменения динамики увеличения деформации образцов костной ткани под действием нарастающей нагрузки в виде отклонения от прямопропорциональной зависимости.

Полученные величины прочности, показателей жёсткости и предела упругости исследуемых костных образцов из участков тела позвонка, прилежащих к замыкающим пластинам, принимали равными 100 % и сопоставляли с соответствующими параметрами костных образцов из центральных участков тел тех же позвонков. При этом данное процентное сопоставление производили для каждого позвонка отдельно, что позволило сравнить отличия параметров прочности, жёсткости и предела упругости костной ткани различных отделов тел позвонков, а не эти параметры различных позвонков. Количественные характеристики результатов экспериментов подвергались статистической обработке с определением стандартной ошибки средних значений.

РЕЗУЛЬТАТЫ

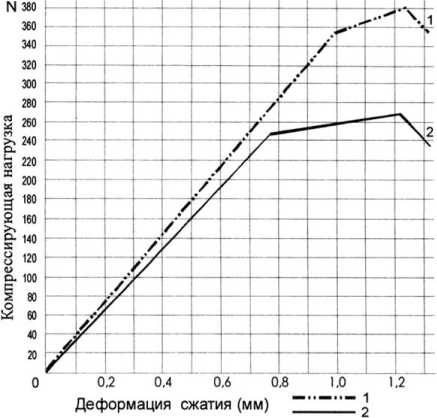

Нарастающая компрессионная нагрузка, прилагаемая к подготовленным препаратам спонгиозной костной ткани из участков тел позвонков Th XII и L I , прилегающих к замыкающим пластинам, вызывала прогрессирующую компрессионную деформацию тестируемых образцов за счёт сминания спонгиоз-ной структуры. Зависимость деформации от воздействующего усилия была близка к прямопропорциональной до нагрузки 350,6 92,6 N, что соответствовало напряжению сжатия 3,506 0,926 МПа. Компрессия препаратов при этом достигала 0,99 0,22 мм, что составляло 9,92 2,2 % от исходной величины. В этом диапазоне нагрузки показатель жёсткости составлял 2,8 % относительной компрессионной деформации на 1 МПа. Дальнейшее усиление нагрузки сопровождалось более быстрым увеличением компрессионной деформации и отклонением от прямопропорциональной зависимости, что говорило о превышении предела упругости и появлении остаточной деформации. Нагрузка 380,73 131,3 N вызывала напряжение сжатия в спонгиозной ткани препаратов 3,807 МПа и провоцировала относительную компрессионную деформацию в среднем 12,2 %, после чего происходило разрушение. Динамика увеличения деформации препаратов спонгиозной костной ткани тел позвонков из участков, прилегающих к замыкающим пластинам, под действием возрастающей компрессирующей нагрузки представлена на рисунке 3

в виде графика (линия 1). По оси ординат величина компрессирующего воздействия в N, по оси абсцисс деформация в мм.

Рис. 3. Графики зависимости деформации сжатия тестируемых препаратов спонгиозной костной ткани тел позвонков от прилагаемой компрессирующей нагрузки: по оси абсцисс величина прилагаемой нагрузки (в N), по оси ординат деформация сжатия препаратов (в мм); линия 1 деформация сжатия препаратов спонгиозной костной ткани из участков тел позвонков, прилегающих к замыкающим пластинам; линия 2 деформация сжатия препаратов спонгиозной костной ткани центральных участков тел позвонков

Нарастающая компрессионная нагрузка, прилагаемая к подготовленным препаратам спонгиозной костной ткани из центральных участков тел позвонков ThXII и LI, вызывала более быстро прогрессирующую компрессионную деформацию тестируемых образцов за счёт сминания спонгиозной структуры. Превышение предела упругости с появлением остаточной деформации происходило при нагрузке 247,45 97 N, вызывающей напряжение сжатия 2,475 0,97 МПа и относительную деформацию 7,72 4,85 %. В этом диапазоне нагрузки показа- тель жёсткости составлял 3,1 % относительной компрессионной деформации на 1 МПа. Разрушение тестируемых препаратов из центральных участков тел позвонков происходило при напряжении сжатия 2,683 0,97 МПа и относительной деформации в среднем 12,1 %. Динамика увеличения деформации препаратов спонги-озной костной ткани из центральных участков тел позвонков под действием возрастающей компрессирующей нагрузки представлена на рисунке 3 в виде графика (линия 2).

ОБСУЖДЕНИЕ

Нами были сопоставлены прочность, показатели жёсткости и предел упругости спонгиозной костной ткани из центральных участков тел позвонков и участков, прилежащих к замыкающим пластинам. Сопоставление показало, что предел прочности спонгиозной костной ткани в различных отделах тел позвонков имеет существенные отличия. В центральных участках в проекции талии позвонка предел прочности костной ткани на 29,2 16,4 % ниже, чем в участках, примыкающих к замыкающим пластинам. Жёсткость спонгиозы центральных участков тел позвонков на 6,45 % ниже, чем у спонгиозы, прилегающей к замыкающим пластинам. Предел упругости костной ткани в центральных участках тел позвонков на 27,5 16,84 % меньше, чем у костной ткани в участках, прилегающих к замыкающим пластинам.

Полученные результаты могут иметь прикладное значение при разработке новых устройств для хирургической коррекции и стабилизации грудного и поясничного отделов позвоночника, а также изменить технические подходы при выполнении остеосинтеза позвоночника существующими вентральными спинальными системами. Некоторые из известных спинальных систем модульного типа, такие как СДМ производства Медбиотех, или «Antares», производимая Medtronic, допускают значительные вариации в выборе места имплантации винтов в тела грудных и поясничных позвонков. При применении фиксаторов такого типа имплантация элементов вентральной спинальной системы в субкортикальные участки тел позвонков, прилежащие к замыкающим пластинам может существенно повысить стабильность остеосинтеза позвоночника без каких-либо изменений в конструкции самого фиксатора.