Кубки Д.Г. Мессершмидта

Автор: Митько О.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена характеристика двух металлических сосудов из грабительских раскопок средневековых курганов, которые Д.Г. Мессершмидту, путешествовавшему в 1722 г. по югу Красноярского края, предложили купить. Бронзовый кубок, судя по описаниям в дневнике исследователя и сопровождавшему их графическому рисунку, был типологически близок к древнетюркским сосудам типа кружки. Однако выгравированная на тулове сцена охоты позволяет отнести его к продукции китайских ремесленников. Серебряный кубок из ризницы церкви Караульного острога проявляет морфологическое своеобразие, характерное для ремесленной школы согдийских торевтов VII-X вв. Выдвигается предложение о включении его в группу сосудов с полигональным туловом, тип 1 октагональные (восьмигранные). Рассматриваются свидетельства происхождения полигональных сосудов с территории Согда, откуда они попадали в Китай. Китайские мастера-ювелиры копировали форму «кубков для вина», но украшали их традиционными растительными орнаментами и сюжетными композициями. Установлено, что обнаруженный в 1964 г. в кургане средневекового могильника Над Поляной восьмигранный серебряный кубок с уйгурской надписью также является продукцией танских ремесленников. Приводятся данные о полигональных серебряных кубках других типов гептагональных (семигранных) и сексагональных (шестигранных). Сделан вывод о том, что изучаемые изделия из драгоценных металлов являются свидетельствами сложившихся к VIII-XI вв. устойчивых торговых связей Сибири с Согдом и Империей Тан.

Саяно-алтай, эпоха династии тан, кыргызы, согдийцы, восьмиугольный кубок, торевтика крупных форм

Короткий адрес: https://sciup.org/145146765

IDR: 145146765 | УДК: 903.23 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.1.138-145

Текст научной статьи Кубки Д.Г. Мессершмидта

300 лет назад с зарисовки двух металлических сосудов началось изучение крупных форм южно-сибир- ской средневековой торевтики. В 1722 г. Д.Г. Мес-сершмидт, путешествуя по долинам Енисея и Абакана, имел возможность приобрести у грабившего курганы местного населения «редкие» предметы, однако вви-

Археология, этнография и антропология Евразии Том 51, № 1, 2023 © Митько О.А., 2023

ду недостатка средств не всегда позволял себе купить что-либо, как это и было в случае с двумя серебряными кубками. Сегодня об этих древних раритетах мы можем судить только по оставленным Д.Г. Мес-сершмидтом и его спутниками кратким описаниям в дневниках и графическим изображениям. Рисунки различаются по технике изображения и точности передачи отдельных деталей. Очевидно, что эти зарисовки могут использоваться в качестве источников для изучения различных проблем средневековой истории и археологии, в частности, вопросов выделения родовой знати, только при проведении сравнительного анализа изображений предметов с аналогичными находками на других территориях.

История обнаружения сосудов и их описание

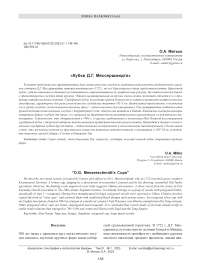

Сведения об одном из двух кубков дошли до нас в виде краткого описания и двух графических рисунков. В научной литературе этот предмет известен под разными названиями, что вызывает затруднения не только с его типологическим определением, но и с культурной атрибуцией в целом (рис. 1).

В октябре 1722 г. Д.Г. Мессершмидт записал в дневнике, что в Красноярске он о становился на квартире «дворянина Ильи Нашивишникова-Су-рикова». После обеда, отмечал исследователь, пришел бугровщик Илья «и предложил мне купить красивый кувшин с серебряными монетами, на котором был выбит очень милый орнамент из листьев, [за] 67 золотников, попросил 12 копеек за золотник, что в сумме составляло 8 рублей 4 коп. Я предложил ему 7 копеек за золотник, всего 4 руб. 69 коп. Он не хотел торговаться из-за кувшина, я вынужден был его отпустить за неимением жалования и отсутствия денег в надежде, что, может быть, в другое время он сможет продать дешевле» [2012, с. 157]. В литературе отмечалось, что Д.Г. Мессершмидт, приобретая древние раритеты, редко указывал в своих записях место их нахождения; не был соответствующим образом аннотирован и рассматриваемый сосуд [Тункина, Савинов, 2017, с. 82]. Участник экспедиции Д.Г. Мес-сершмидта капитан Ф. Табберт (Страленберг) назвал «кувшин» «урной»; В.В. Радлов в работе 1861 г. обозначил предмет как «бронзовый сосуд» (см.: [Король, 2008, с. 133, табл. 15, Б]), а в публикации 1891 г. – уже как «серебряная чаша с Енисея» [1891, табл. III, Е; IV А, В]. В монографии Л.А. Евтюховой в подписи к изображению изделия указано: «Серебряный кубок Мессершмидта» [1948, рис. 85].

История этого сосуда достаточно полно представлена в работе Г.Г. Король [2008]. В издании отмечено, что на двух зарисовках форма сосуда и нанесенный на нем рисунок заметно различаются. Проанализировав сделанный специалистом-филологом подстрочный перевод отрывка из дневника Д.Г. Мессершмид-та, Г.Г. Король пришла к выводу, что исследователь только приблизительно знал, где бугровщик обнаружил, «по-видимому, бронзовый предмет». По ее мнению, судя по сценам охоты с ловчей птицей в растительном и пейзажном обрамлении (рис. 1, 2 ), сосуд мог быть изготовлен в танском Китае [Король, 2008,

Рис. 1. «Серебряная чаша с Енисея».

1 – рисунок кубка, опубликованный В.В. Радловым [1891, табл. III, IV]; 2 – прорисовка выгравированного на его поверхности изображения [Король, 2008, табл. 15]. Масштаб не указан.

с. 133]. При этом по морфологическим характеристикам он близок к группе древнетюркских сосудов типа кружки, но в отличие от последних украшен сюжетным изображением, которое покрывает всю поверхность, и не имеет поддона и ручки. Среди опубликованных предметов танской столовой посуды сосуды, аналогичные «серебряной чаше с Енисея», не выявлены, хотя охотничьи мотивы со сценами верховой езды и стрельбы из лука появились в китайской орнаментике еще в предшествующие периоды Северных и Южных династий и связаны с ближневосточной художественной традицией шести династий.

19 февраля 1722 г. Д.Г. Мессершмидту, прибывшему со своими спутниками из д. Сисим в Караульный (Верхний) острог, принесли несколько медных вещей из «курганов» среднего Енисея. Как отмечал Ф. Стра-ленберг, среди них был «очень старинный серебряный кубок с ручкой», который Д.Г. Мессершмидт распорядился зарисовать. «Этот кубок господин доктор очень хотел купить, только владельца не было на месте, ска-

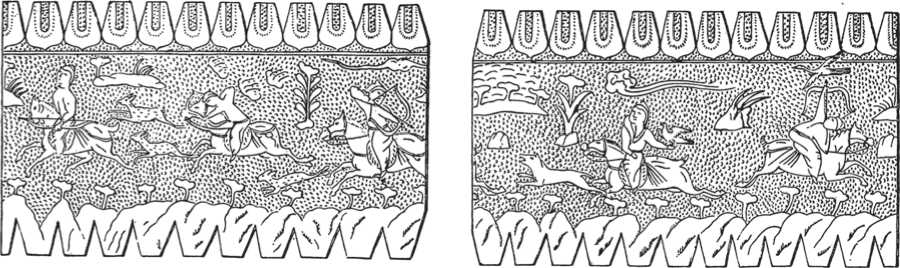

зали, что кубок был заложен в церкви» [Messerschmidt, 1962, S. 182–183]. Доктор поручил пономарю сказать владельцу, чтобы тот привез сосуд в Красноярск, где он мог бы за него «дать хорошие деньги» [Мессер-шмидт, 2012, с. 39–40]. Кубок не сохранился, однако, по мнению Н.П. Копаневой, он все-таки был привезен в Красноярск и куплен Д.Г. Мессершмидтом. Это подтверждается тем, что рисунки в трех плоскостях были сделаны в Санкт-Петербурге уже профессиональным художником и помещены в альбоме «Sibiria perlustrata» (рис. 2, 1 , 2 ) [Копанева, 2006, с. 78].

Аналоги сосудов

Ближайшим, почти полным аналогом серебряного сосуда из ризницы церкви Караульного острога является кубок, обнаруженный в Красноуфимском у. Пермской губ. (рис. 2, 3–5 ). Их сходство отметил еще Я.И. Смирнов, поместивший в атласе восточного серебра изображения обоих кубков [1909, табл. XLVIII, 114 , 115 ]. На наш взгляд, маркирующими признаками кубков подобного типа являются не только полигональная форма тулова сосуда, но и парное изображение лиц бородатых мужчин на горизонтальном щитке ручки.

Оба кубка относятся к группе сосудов с полигональным туловом на невысоком поддоне и с ручкой кольцевидной формы, тип 1 – октагональные (восьмигранные), вариант 1 – цилиндриче ская форма с каннелированными гранями и с ручкой, украшенной антропоморфными головами. Исследователь металлической танской посуды Б.О. Гилленсверд отмечал, что прообразом кубков с полигональным туло-вом служили сасанидские сосуды («кубки для вина») [Gyllensvärd, 1957, р. 63–64]. Проанализировав влияние художественных традиций степного мира, а также художественных приемов и сюжетов городской культуры Средней Азии и Ближнего Востока на торевтику, характерную для китайских ремесленных центров, он выделил группу сосудов с шести- и восьмиугольным туловом [Ibid., fig. 24, a–d ]. Б.И. Маршак считал, что форма и мотив декора позволяют уверенно датировать енисейский кубок второй половиной VII в., а пермский – рубежом VII–VIII вв. Он связывал оба сосуда с деятельностью отдельной ремесленной школы («С») согдийских торевтов VII–X вв., времени, когда

Рис. 2. Октагональные кубки.

1 – рисунок кубка из ризницы церкви Караульного острога [Смирнов, 1909, табл. XLVIII, 115]; 2 – прорисовка сосуда из ризницы Караульного острога [Маршак, 1971, табл. 14]; 3 – кубок из Пермской губ. [Смирнов, 1909, табл. XLVIII, 114]; 4 – прорисовка кубка из Пермской губ. [Маршак, 1971, табл. 26]; 5 – фотография кубка из Пермской губ. (©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург). Масштаб не указан.

в мастерских этой школы произошло слияние согдийской и сасанидской техник [Маршак, 1971, с. 28–29, 47, табл. 14, 26].

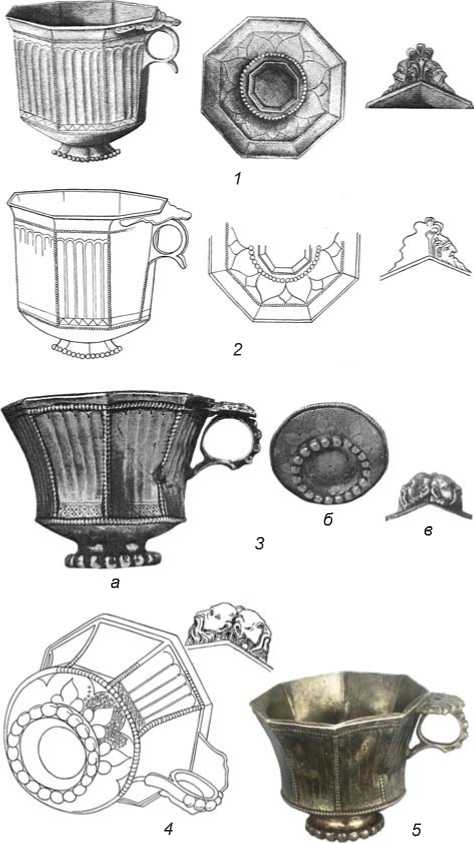

К варианту 2 этого же типа – октагональные (восьмигранные) – относятся небольшие кубки, имеющие стандартные для многогранных сосудов размеры: высота 6–7 см при ширине в верхней части 6–9 см, с расширяющимся венчиком и низким коническим поддоном. Их особенностью являются богато украшенные растительным орнаментом или сюжетными композициями с изображениями людей, животных и насекомых грани. Техника нанесения рисунка – гравировка и чеканка. В каталогах европейских и американских частных собраний, музейных коллекций и аукционов можно обнаружить описания и фотографии октаго- нальных серебряных сосудов периодов Тан и Ляо под названием «цветы и птица» (рис. 3, 1); они декорированы крупным изображением фантастической птицы, находящейся среди завитой листвы, и имеют петельчатую ручку в форме трилистника (рис. 3, 2).

Грани серебряного с позолотой кубка из Метро-политен-музея оформлены цветочным орнаментом, который нанесен на проканфаренный фон. Кольцевая ручка с горизонтальным щитком и донная часть также сплошь покрыты растительным орнаментом, состоящим из побегов, пальметок, мелких и крупных цветов (рис. 3, 3 ).

На среднем Енисее единственный экземпляр кубка варианта 2 был обнаружен в 1964 г. в погребении могильника Над Поляной у с. Батени (рис. 4, 1 ). На его

Рис. 3. Октагональные серебряные кубки.

1 – кубок, украшенный цветочным орнаментом [Michael, 1991, pl. 21]; 2 – «кубок с Фениксом» [Gyllensvärd, 1953, no 104]; 3 – кубок из Метрополитен-музея (фонд Э. Эриксона; . Масштаб не указан.

Рис. 4. Октагональные кубки.

1 – кубок из могильника Над Поляной (©Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург);

2 – позолоченный серебряный кубок с рисунками на стенках из частной коллекции (фотография С.Г. Нарылкова); 3–5 – кубки из гробницы Ляо на горе Турцзи в окрестностях Тунляо (фотографии С.Г. Нарылкова);

6 – позолоченный кубок с судна, затонувшего у индонезийского о-ва Белитунг [Worrall, 2009, р. 116]; 7 – кубок из д. Хэцзя в Сиане, пров. Шэньси (фотография С.Г. Нарылкова);

8 – кубок из д. Хэцзя в Сиане, пров. Шэньси [Hansen, 2003, fig. 5, 1 ]; 9 – кубок из д. Хэцзя в Сиане, пров. Шэньси [Li Laiyu, 2014, fig. 1].

гранях изображены феникс, зверь с львиными лапами и широким хвостом, бегущий зверь, похожий на лисицу, и две лани, на фрагменте ручки – бабочка или пчела. По мнению А.А. Гавриловой, датировавшей находку концом IX – началом X в., по форме кубок близок к «чарке» [1968, с. 26, 29]. Отметим, что использование в русскоязычной классификации средневековой восточной посуды из драгоценных металлов слова «чарка» для обозначения группы сосудов, имеющих подобные небольшие размеры и форму, вполне уместно. Как отмечал М. Фасмер, по одной версии слово «чара» связано с индоевропейским лингвистическим пластом (carus «котел», «миска для жертвоприношений», «горшок» и даже «череп»), по другой – является заимствованием из тюркских и алтайских языков (čara «большая чаша») [1987, с. 316]. По краю поддона чарки нанесена гравированная надпись, представляющая ранний тип уйгурской письменности VIII–XI вв. Один из вариантов ее перевода гласит: «Держа сверкающую чашу, я сполна (или: я, Толыт) обрел счастье» [Щербак, 1968].

Все аналоги этого сосуда связаны с территорией Китая, где золотые граненые сосуды были распространены в эпоху династии Тан (рис. 4, 2–5 ). Такие сосуды чаще всего имели семь или восемь граней, которые украшались сложными сюжетными композициями или орнаментами либо оставались гладкими. По мнению Б. Гилленсверда, прообразом китайских изделий являлись сасанидские сосуды [Gyllensvärd, 1957, fig. 24].

Важным источником информации о торгово-экономических связях и маршрутах, по которым распространялись серебряные и золотые либо позолоченные кубки с разнообразными сюжетными композициями, являются обнаруженные в 1998 г. на борту затонувшего у западного берега о-ва Белитунга в Яванском море судна многочисленные изделия, изготовленные в танских мастерских. Вероятнее всего, корабль перевозил на Ближний Восток большое количество заказной серийной продукции. Найденный на судне богато декорированный восьмигранный сосуд, относящийся к набору серебряной и золотой посуды, датирован периодом не ранее VIII в. (рис. 4, 6) [Louis, 2011].

Своеобразны восьмигранные цилиндрические кружки, входившие в со став хэцзяцунского клада, а также обнаруженные в д. Хэцзя в Сиане (рис. 4, 7–9 ). Как на сосуде с затонувшего судна, их грани украшены скульптурными фигурами музыкантов и танцоров, которые отражают согдийские мотивы в китайском искусстве. У изображенных глубоко посаженные глаза и выступающие носы, на головах остроконечные или гофрированные уборы. Китайский исследователь Ци Дуфан на основе анализа более 30 подобных изделий сделал вывод, что они не принадлежат к традиционной китайской столовой посуде и делятся на три группы: сосуды, импортированные из Согда; сосуды, сделанные согдийскими мастерами в Китае; сосуды, изготовленные китайскими мастерами в Китае «под согдийским влиянием» [1998]. Предложенная классификация базируется на наблюдениях за изменением формы только одного элемента – ручек, хотя, на наш взгляд, при создании развернутой типологии необходимо учитывать морфологические особенности и других частей сосуда. В литературе отмечается, что появление сосудов с кольцевой ручкой характер-

но для периода наивысшей экономической и политиче ской стабильности династии Тан. Технологической и художественной инновацией сосудов этого времени стало декорирование тулова орнаментами с рельефными фигурами [Kieser, 2015, р. 63; Szmoniewski, 2016, р. 237–238, fig. 1].

К отдельным типам полигональных кубков относятся гептагональные (семигранные) и сексагональные (шестигранные) сосуды.

Гептагональные кубки представлены одним вариантом. Два таких кубка были найдены на памятниках династии Ляо во Внутренней Монголии. Один из них (рис. 5, 1 ) был обнаружен при раскопках

Рис. 5. Гептагональные кубки из Внутренней Монголии.

1 – кубок из захоронения киданьского чиновника [Ду Ханьчао, 2014, фотография на с. 176]; 2 – серебряный позолоченный кубок [Treasures on Grassland, 2000, tabl. 339]. Масштаб не указан.

могилы крупного киданьского чиновника правящей династии Елюй Юйчжи (890–941) [Ду Ханьчао, 2014]. Кубки, высота которых чуть более 6 см, диаметр устья более 7 см, изготовлены из серебряного листа с полным золотым покрытием, выполненным в технике огневого золочения. Их особенностями являются низкая широкая ножка, украшенная цветочным орнаментом с мелкими «жемчужинами», и ручка в форме горизонтального щитка и небольшого крючка вместо кольца. На боковых гранях выгравированы фигуры сидящих старцев в обрамлении стеблей и листьев бамбука, фон вокруг проканфарен (рис. 5, 2 ). Изображения на обоих сосудах, по нашему мнению, связаны с мотивом популярного в Китае рассказа о «семи мудрецах в бамбуковой роще».

Следует подчеркнуть, что все полигональные кубки выполнены на высоком профессиональном уровне, являются высокохудожественными изделиями. Творческий импульс, заложенный в изделиях танских ремесленников, был воспринят современными китайскими мастерами: они выполняют качественные полноценные копии и реплики. В продаже можно встретить кубки из металла (рис. 6, 1 ) и фарфора.

Археологически целые сексагональные кубки (тип 1 – с ручкой в виде головы коневидного грифона) до настоящего времени не дошли. Известны только отдельные фрагменты, по которым можно реконструировать форму сосуда. Так, в погребении с конем в кургане Наинтэ-Сумэ в районе р. Тола на территории Монголии обнаружены разрушенный шестигранный венчик сосуда и находившаяся рядом с ним литая ручка в виде головы грифона [Боровка, 1927]. Есть все основания полагать, что это части одного кубка. Еще две аналогичные ручки были найдены на юге Сибири. Одна из них обнаружена в 1989 г. при рас- копках погребения с конем в кург. № 34 могильника Маркелов Мыс II в Новоселовском р-не Красноярского края [Митько, 1999], другая, не имеющая археологического контекста, – в 2012 г. около д. Черное озеро в Ширинском р-не Республики Хакасии [Оборин, 2019, рис. 17]. Сравнительный анализ позволяет сделать вывод о типологической идентичности трех ручек и предложить графическую реконструкцию кубка (рис. 6, 2).

Заключение

У древних художественных изделий из драгоценных металлов было мало шансов сохраниться до наших дней и попасть в музейные хранилища. Золотые и серебряные вещи во все времена становились желанной добычей «охотников за сокровищами». Очень часто их разламывали, сминали и ценили по весу драгоценного металла.

Не приходится сомневаться в том, что, увидев бронзовый сосуд с изображением сцены охоты и кубок из ризницы церкви Караульного острога, такой проницательный и разносторонний ученый, как Д.Г. Мес-сершмидт не мог не оценить его художественную и историческую ценность. Исследователю удалось приобрести кубок и доставить его в Санкт-Петербург; он был включен в коллекцию «восточного серебра» Эрмитажа, однако до наших дней не сохранился.

Оценивая значение импортной металлической столовой по суды в контексте развития культуры енисейских кыргызов, отметим, что она является свидетельством присоединения населения Саяно-Алтая к системе торгово-экономических связей центральной и восточной части Евразии в качестве полноправного партнера. Появление восьмигранных кубков на сред-

Рис. 6. Современная копия позолоченного октагонального кубка из частной коллекции (фотография С.Г. На-рылкова) ( 1 ), графическая реконструкция серебряного октагонального кубка с ручкой в виде грифона (фотография автора) ( 2 ). Масштаб не указан.

нем Енисее приходится на VIII–IX вв., время кыргызско-уйгурского противостояния, а также политического и экономического взлета Кыргызского каганата. Следует согласиться с Б.И. Маршаком, отмечавшим, что морфологические и стилистические особенности кубка из ризницы церкви Караульного острога позволяют связать его происхождение с ремесленной школой согдийских торевтов.

В археологии импортные предметы принято считать торговыми маркерами. Согласно письменным источникам, кыргызы поддерживали постоянные связи с арабами (даши), тибетцами (туфань) и кар-луками (гэлолу) и периодические – с китайцами. Из страны Даши к ним каждые три года приходил караван из 20 (иногда из 24) верблюдов, нагруженных шелковыми тканями. Судя по археологическим находкам, в числе западных товаров были также стеклянные и каменные бусы и, вероятно, металлическая столовая посуда. Взамен вывозились мускус, меха, березовое дерево и рог хуту (клыки моржей и нарвалов) [Бичурин, 1950, с. 55; Бартольд, 1963, с. 490, 493]. Дискуссионным является вопрос о происхождении шестигранных кубков с ручкой в виде головы коневидного грифона (рис. 6, 2 ). По нашему мнению, их также могли изготовить согдийские ремесленники.

Бронзовый сосуд с изображением сцены охоты, как и восьмигранный кубок с уйгурской надписью из могильника Над Поляной, имеет китайское происхождение. Его иконография включает сложную синкретическую символику животных и растений, созданную танскими художниками. Мастера-ювелиры умели создавать органичную картину на небольших по размерам гранях. Что касается серебряного кубка из ризницы Караульной церкви, то его форма была популярна не только в западных областях Азии, но и, благодаря согдийским купцам, в Китае.

Исследовавшая средневековый могильник Над Поляной А.А. Гаврилова не считала сходство рисунков на гранях кубка с китайскими изображениями доказательством того, что сосуд был выполнен в Китае, и предлагала «искать мастера» в Турфанском оазисе [1968, с. 28]. На наш же взгляд, этот кубок мог быть доставлен в Турфанское княжество по торговому пути из одного из основных центров массового производства предметов роскоши. Во времена правления династии Тан такими центрами являлись столичные города с миллионным населением: в западной части империи г. Чанъань, в восточной части г. Лоян. Спрос на предметы роскоши стимулировал развитие здесь ювелирного дела и концентрацию огромного количества купцов и путешественников из многих уголков Азии, студентов и монахов, поэтов и художников, представлявших разные эстетические направления и создававших творческую атмосферу. У них культура пития спиртных напитков, судя по поэтическим произведениям, была столь же высока, как и чайная церемония.

В Турфане в соответствии со сложившейся в тюркской среде традицией на кубке из могильника Над Поляной была выгравирована надпись, а во время длительного существования кыргызско-уйгурского фронтира он попал на средний Енисей.

Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-18-00111).

Выражаю искреннюю благодарность С.А. Комиссарову и М.А. Кудиновой за консультации и перевод работ на китайском языке.

Список литературы Кубки Д.Г. Мессершмидта

- Бартольд В.В. Киргизы. Исторический очерк // Соч. – М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1963. – Т. II, ч. 1. – С. 471–543.

- Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – Т. I. – 382 с.

- Боровка Г.И. Археологическое обследование среднего течения р. Толы // Предварительные отчеты лингвистической и археологической экспедиций о работах, произведенных в 1925 году. – Л.: Изд-во АН СССР, 1927. – Т. 2. – С. 43–88.

- Гаврилова А.А. Новые находки серебряных изделий периода господства кыргызов // КСИА. – 1968. – Вып. 114. – С. 24–30.

- Ду Ханьчао. Семигранный позолоченный серебряный кубок // Сянъин чэнхуй: цаоюань сычоучжи лу вэньу цзинхуа / Тала чжу бянь (Ярко сияющие друг для друга: элитные культурные ценности Степного шелкового пути). – Хух-Хото: Нэй мэнгу жэньминь чубаньшэ, 2014. – С. 175–177 (на кит. яз.).

- Евтюхова Л.А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). – Абакан: [Тип. изд-ва «Сов. Хакасия»], 1948. – 109 с.

- Копанева Н.П. «Возвращение» археологической коллекции Мессершмидта // Наука из первых рук. – 2006. – № 5 (11). – С. 72–79.

- Король Г.Г. Искусство средневековых кочевников Евразии: очерки. – М.; Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 332 с.

- Маршак Б.И. Согдийское серебро: очерки по восточной торевтике. – М.: Наука, 1971. – 191 с.

- Мессершмидт Д.Г. Дневник. – Томск–Абакан–Красноярск. 1721–1722. – Абакан: Журналист, 2012. – 160 с.

- Митько О.А. Образ грифона в искусстве народов Евразии в древнетюркскую эпоху // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. – Новосибирск: Изд. Центр Новосиб. гос. ун-та, 1999. – Вып. 2. – С. 7–10.

- Оборин Ю.В. Серебряная посуда. Новые находки из Южной Сибири. 2019: [Электрон. ресурс]. – URL: https://www.academia.edu/40084355/

- Радлов В.В. Сибирские древности. – СПб.: Изд. Имп. Археол. комиссии, 1891. – Т. 1, вып. 2. – 70 с.

- Смирнов Я.И. Восточное серебро. Атлас древней серебряной и золотой посуды восточного происхождения, найденной преимущественно в пределах Российской Империи / Предисл. Я.И. Смирнова. – СПб.: Изд. Имп. Археол. комиссии, 1909. – 18 с., 130 табл.

- Тункина И.В., Савинов Д.Г. Даниэль Готлиб Мессершмидт: У истоков сибирской археологии. – СПб.: ЭлекСис, 2017. – 168 с.

- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т.: – 2-е изд. – М.: Прогресс, 1987. – Т. 4: Т – ящур. – 864 с.

- Ци Дуфан. Изучение золотых и серебряных сосудов согдийского типа танского периода (к дискуссии о сосудах с ручками) // Каогу сюэбао. – 1998. – № 2. – С. 153–169 (на кит. яз.).

- Щербак А.М. Древнеуйгурская надпись на серебряной чарке из могильника Над Поляной // КСИА. – 1968. – Вып. 114. – С. 31–33.

- Gyllensvärd Bo. Chinese Gold and Silver in the Carl Kempe Collection. – Stockholm: Nordisk Rotogravy, 1953. – 255 p.

- Gyllensvärd Bo. Tʼang Gold and Silver. – Stockholm: The Museum of Far Eastern Antiquities, 1957. – 371 p. – (Bull. Of the Museum of for Eastern Antiquities; N 29).

- Hansen V. The Hejia village hoard: A Snapshot of China’s Silk Road Trade // Orientations. – 2003. – Vol. 34, N 2. – P. 32–43 (на англ. и кит. яз.).

- Kieser A.A. «Golden age» just for the living? Silver Vessels in Tang Dynasty Tombs // Tang Studies. – 2015. – Vol. 33. – P. 62–90.

- Li Laiyu. Gilt eight-edged silver cup with music pattern // China Archeology. Archaeological Encyclopedia: [Сайт]. – http://www.kaogu.cn/cn/kaoguyuandi/kaogubaike/2014/0715/46832.html

- Louis F. Metal Objects on the Belitung Shipwreck // Shipwrecked: Tang Treasures and Monsoon Winds. – Wash.: Smithsonian Books, 2011. – P. 84–91.

- Michael C. Teller IV, Royal Chinese Treasures: Tang and Song Dynasties. – Willamsburg, Virginia: TK Asian Antiquities, 1991. – P. 87.

- Messerschmidt D.G. Forschungsreise durch Sibirien. 1720–1727. – Berlin: Akademie-Verl, 1962. – T. 1: Tagebuchaufzeichnungen, 1721–1733. – 380 S.

- Szmoniewski B.S. Metalwork in gold and silver during Tang and Liao times (618–1125) // Between Byzantium and the Steppe Archaeological and Historical Studies in Honour of Csanád Bálint on the Occasion of His 70th Birthday. – Budapest: Inst. of Archaeol. research Centre for the humanities Hungarian Academy of Sciences, 2016. – P. 231–248.

- Treasures on Grassland. Archaeological Finds from the Inner Mongolia Autonomous Region. By Shanghai Museum of Art. – Shanghai, 2000. – 285 p. (на англ. и кит. яз.).

- Worrall S. Made in China. A 1,200-year-old shipwreck opens a window on ancient global trade. – URL: https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/tang-shipwreck (на англ. яз.).