Куда движется российская селекция?

Автор: Сергей Кузнецов

Журнал: Фермер. Поволжье @vfermer-povolzhye

Рубрика: Аналитика

Статья в выпуске: 11 (88), 2019 года.

Бесплатный доступ

Российское сельское хозяйство достаточно успешно идет по проторенной дорожке, ставя рекорды по урожаю зерновых, выпуская технику и оборудование и наращивая объемы экспорта. Но, чтобы выйти на путь устойчивого развития и двигать отрасль вперед, нужно создавать новое и выходить из зоны комфорта. Лакмусовой бумажкой в АПК в этом смысле является селекция. Увы, но большая часть семян для российских полей закупается за рубежом, и строительство новых научных центров по производству семян и созданию новых видов и сортов растений пока не меняет картину в лучшую сторону. Что сегодня происходит с селекцией и семеноводством в России, какие проблемы мешают развивать эти направления и есть ли предпосылки для положительных изменений этого рынка в обозримом будущем? А главное – какие для этого нужны точки роста? Давайте разбираться по порядку.

Короткий адрес: https://sciup.org/170177523

IDR: 170177523

Текст статьи Куда движется российская селекция?

В этом году в России утвердили программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы. В рамках этой долгосрочной программы планируется, в том числе, вывести селекцию на новый уровень, чтобы, в конечном счете, создавать новые виды растений, гораздо более устойчивые к различным негативным факторам – заболеваниям, климатическим и почвенным условиям, особенно в местах, которым присуща резкая смена погоды.

В целом программа включает четыре направления, лишь одно из которых связано с сельским хозяйством. Правительство озвучило задачу в секторе АПК – создать 30 новых видов, правда, с учетом и растений, и животных. И 10 из них должно появиться уже в 2020 году. Финансироваться программа будет из федерального бюджета по ступенчатому принципу. В первый год, 2019-й, на нее выделено 8,1 млрд руб., в следующем запланировано 13,6 млрд руб., а всего за 8 лет сумма

составит 111,5 млрд руб. Вершиной поставленных задач должна стать новая редакция федерального закона «О семеноводстве», который сейчас разрабатывается по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Законопроект призван выстроить четкую и понятную всем, от ученых в лабораториях до простых фермеров, систему, при которой каждое звено будет заниматься своей конкретной задачей: селекционеры будут выводить новые сорта, семеноводы – производить семена, а фермеры – выращивать урожай. Казалось бы, все просто, но весь вопрос в том, чтобы обеспечить четкое взаимодействие на всех уровнях. И отдельный законопроект в этом смысле однозначно необходим как фундамент и прочная основа. Потом уже можно будет решать вытекающие задачи, которые, впрочем, ничуть не менее важные. Это и экспорт семян, и защита авторских прав селекционеров, и борьба с контрафактом.

Проблемы российской селекции

Развитие селекции и семеноводства совсем недавно активно обсуждали и на агропромышленной выставке «Золотая осень-2019». В рамках круглого стола Совета Национального союза селекционеров и семеноводов были поставлены важные вопросы по этой теме и обозначен круг основных проблем, которые тормозят развитие селекционного направления в России. Глобальную его роль в масштабах страны, кстати, отметил замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, подчеркнувший, что в вопросе продовольственной безопасности важно делать акцент на обеспечение не только продуктами питания, но и семенами.

Одной из ключевых проблем остается высокая зависимость от иностранных семян. По данным все того же Национального союза селекционеров и семеноводов, из-за границы сегодня везут 55% семян кукурузы, 60% подсолнечника и 97% сахарной свеклы. Эти культуры – лидеры по импорту семян. Чтобы снизить эту зависимость, Минсельхоз предоставляет льготные кредиты аграриям на короткий срок, а также прорабатывает вопрос модернизации существующих селекционных центров наряду со строительством новых.

Есть, правда, и светлые пятна. Из плюсов, которые можно отследить в динамике последних лет, Джамбулат Хатуов отметил рост качества семян с каждым годом. Например, количество кондиционных семян озимых культур в прошлом году составило 98,9%, а в этом – уже 99,3%. По яровым ситуация улучшилась еще заметнее – с 94,9% в 2018-м году до 96,7% в 2019-м.

Однако вернемся к трудностям и остановимся отдельно на одной из самых очевидных проблем отечественного семеноводства – производстве собственных семян. По данным аналитиков Агроинвестора, в среднем доля импортных семян в российском сельском хозяйстве на сегодня достигает 75%, и положительной динамики относительно сокращения этой цифры не наблюдается. Одна из причин – в том, что в России сегодня практически нет частных селекционных компаний, которые созданы с нуля – только существующие на базе переживающих кризис государственных НИИ. В принципе, этому есть свое объяснение. Во-первых, система оборота семян в стране устроена таким образом, что частные селекционные компании не

to

имеют возможности сами генерировать денежные средства. Во-вторых, как показывает практика, выделяемые из бюджета деньги (особенно на подобные цели) зачастую расходуются неэффективно. В-третьих, что важно при выведении новых видов, система защиты авторских прав и патентов на сегодняшний день очень ненадежна для селекционеров. Ну и еще один немаловажный фактор связан с технологической составляющей, которая в этой сфере значительно уступает зарубежной. Все это в совокупности не дает нужный толчок к развитию селекции в стране, а аграриев вынуждает закупать семена за рубежом – по инфраструктуре и качеству продукции иностранные компании ушли далеко вперед. Даже с учетом вышеупомянутого роста объема кондиционных семян в России.

Те селекционные центры, что сейчас есть в России, в большинстве своем уже не могут идти в ногу со временем по объективным факторам. Из немногих стабильно функционирующих можно выделить, к примеру, ОПХ «Камышинское» в Волгоградской области или аграрный научный центр «Донской» в Зеленограде Ростовской области. Последний даже выиграл несколько наград на недавней выставке «Золотая осень-2019», в том числе за активное участие в конкурсах по созданию новых сортов в растениеводстве и за высокие показатели в повышении плодородия почв.

Учитывая климатические особенности нашей страны, целесообразно иметь подобные центры в регионах со схожими погодными условиями. Как пример – центр «Хаммер» в Карачаево-Черкессии, открытый в 2017 году. Он построен с учетом современных тенден- !►

ций в семеноводстве и оборудован всем необходимым, чтобы в год производить до 10 тысяч семян и обеспечивать до 20% потребностей в семенах во всем Северном Кавказе. Основная его специализация – масличные и зерновые культуры. При этом селекционеры делают акцент на семенах тех сортов, которые лучше всего будут расти именно на полях Северо-Кавказского региона. Такое географическое распределение центров позволяет направить усилия каждого из них в нужное русло. А создание рядом с селекционным еще и оптовораспределительного центра (как в той же Карачаево-Черкессии) дает возможность там же хранить внушительные объемы зерна. Стоит добавить, что за строительство таких комплексных центров государство возвращает 20% затрат – весьма неплохое подспорье.

Прозрачный оборот и экономическая выгода

Еще одна серьезная проблема в российской системе семеноводства – отсутствие прозрачной системы оборота семян. Многие эксперты сходятся во мнении, что улучшить ситуацию могло бы создание единой базы оборота семян, а также их обязательная сертификация и маркировка (по аналогии с молочной продукцией). В таком случае можно будет отследить происхождение семян и существенно подчистить рынок от контрафакта. Исключение допускается сделать только для семян, произведенных в ЛПХ. В то же время есть мнение, что подобные нововведения не изменят ситуацию к лучшему, а лишь добавят фермерам лишние административные барьеры.

Основываясь на мировом опыте в семеноводстве, некоторые эксперты отмечают также проседание связующего звена между селекционерами и конечным потребителем. А именно зачастую отсутствие у первых полного и четкого понимания того, что именно нужно вторым. Из этой проблемы вытекает и еще одна, связанная с экономической составляющей работы селекционных центров. Процесс создания новых сортов, равно как и производства семян, должен быть выгодным. В случае же, если взаимодействие между этими двумя ключевыми участниками всей цепочки будет работать, как нужно, вопрос решится сам собой, и производство семян в России действительно станет экономически выгодным. Причем это касается и государственных, и частных центров. Для этого нужно не только выводить востребованные и подходящие для конкретной местности виды семян, но и ориентироваться на платежеспособность аграриев, мониторить ситуацию на рынке, в том числе с финансовой точки зрения. Чтобы, с одной стороны, спрос рождал предложение, а с другой – появлялась возможность получить какие-то преимущества в конкурентной борьбе на рынке семеноводства.

Таким образом, одной из главных точек роста для отечественной селекции и семеноводства на сегодняшний день является совершенствование законодательной базы. Второй вектор развития – снижение зависимости от иностранного продукта. Кроме того, уже ведется работа по созданию единой информационной базы в сфере семеноводства, что позволит усилить контроль над производителями и очистить рынок от некачественных или имеющих мутное происхождение товаров. Как следствие, аграриям следует готовиться к обязательной сертификации семян, что тоже в теории должно улучшить качество продукции. Но вот насколько такой шаг усложнит жизнь всем вовлеченным в этот «круговорот семян в природе», вопрос пока открытый. Как минимум это грозит очередными бюрократическими проволочками, но если плюсы новой системы в итоге перекроют этот минус, он быстро отойдет на второй план. В любом случае путь по возвращению отечественной селекции и семеноводства на ведущие роли в сельском хозяйстве предстоит долгий и трудный – уж слишком много было потеряно и упущено за последние годы. Но шансы на положительный итог есть.

Сергей Кузнецов f

WDUStRtES

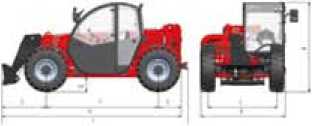

Погрузчики FARESIN из Италии! (деланы с любовью!

Технические преимущества в Техника Faresin производится в Италии с 1973 года.

Сегодня компания Faresin Industries выпускает самоходные кормораздатчики и телескопические погрузчики.

Заднее трехточечное навесное устройство и вал отбора мощности (ВОМ)

Высота подъема от 6 до 11 метров; грузоподъемность от 2 6 00 до 7000 кг Зависит от модели.

Двигатель Deutz, Гидравлика Bosch, Гидростатическая трансмиссия

Роботизированная сварка

Большой выбор навесного оборудования для разных условий работы

Прочное шасси и стрела из специальной стали (5355 и 5420)

О Компания «Агротехника» более 10 лет поставляет крестьянам надежную технику и осуществляет профессиональную сервисную поддержку.

Каждому покупателю гарантирован подбор качественной техники под любые финансовые возможности,

Волгогродскаа область, г. Волжский,

Автодороге N16, стр. 31В

Тел.: *7 S8M3) 210-450, 210-464,

*7-9бТ-0А2-В2-2в

Е-та 11: 2003 « Сайт:

1.5: initogrom " ogrotexnlko2008

Просторная кабина, эргономичное управление, отличный обзор

АгроТехниксуй

ДЛЯ ТЕХ. КТоТпОЛЕ^^

Официальный дилер FARESIN

Угол поворота ковша 155s, что упрощает разгрузку влажных сыпучих грузов!

Компактные размеры при максимальной грузоподъемности и высоте подъема!

в гидросистеме 180 л/мин обеспечивает высокую скорость работы и максимальные нагрузки при люб положе;ни и стрелы!