Кулайский керамический комплекс Киреевского III городища: результаты междисциплинарного исследования

Автор: Селин Д.В., Максимова А.А., Чиндина Л.А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Выполнен технико-технологический, петрографический и термический анализ керамики васюганского этапа кулайской культуры с Киреевского III городища. Установлено, что гончары отбирали ожелезненные алевритистые глины, сложенные иллитом, кварцем и полевыми шпатами. Дресва получена из катаклазированных гранитов. Один сосуд отличается по минеральному составу глины и является, предположительно, импортным. Выделено пять рецептов формовочной массы, основным из которых является «глина + дресва». Начины изготавливались по донной программе, полое тело наращивалось лоскутами. Поверхности обрабатывались заглаживанием, переход от веничка к тулову изнутри обработан зубчатым орудием. Термический анализ показал, что посуда имеет различную степень потери массы. Наибольшее сходство в технологии обнаружено с другими кулайскими памятниками Томского и Новосибирского Приобья

Томское приобье, ранний железный век, кулайская культура, керамика, технико-технологический анализ, петрография, термический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147247962

IDR: 147247962 | УДК: 903.02 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-3-88-99

Текст научной статьи Кулайский керамический комплекс Киреевского III городища: результаты междисциплинарного исследования

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-78-01192,

The research was supported by the Russian Science Foundation grant no. 23-78-01192,

Киреевское III городище располагается в Кожевниковском районе Томской области (Западная Сибирь) на правом берегу Оби, в 2,5 км к югу от пос. Киреевск. Памятник приурочен к остроугольному мысу высотой ок. 18–20 м, с восточной стороны площадку городища ограждает сложная система обороны, вытянутая по линии север – юг, в которую входят два рва и вал. Внутри зафиксировано восемь западин. Общая площадь составляет 1 125 кв. м. Памятник был открыт в 1977 г. В. А. Рябцевым, повторно обследовался экспедицией ТГУ в 1995 г. В 1995–2002 гг. на городище проходили стационарные раскопки (руководитель работ Л. А. Чиндина). Были изучены часть западин и северный участок фортификации. Определено, что памятник является многослойным. Обнаружены материалы эпохи бронзы (елов-ская и ирменская культуры) и раннего железного века (большереченская, кижировская и кулайская культуры). Установлено, что непосредственно городище было сооружено носителями кулайской культуры. На внутренней площадке выявлены восемь очагов-горнов, в которых содержатся дробленый камень, кости, керамика, шлаки, всплески бронзы, литники. Также обнаружены и другие категории инвентаря – тигли, наконечники стрел кулайского типа, удила, пряслица, ножи и др. При этом самой массовой категорией находок является керамика. Она относится к 3–5 группам васюганского типа [Чиндина, 1984]. По всей видимости, кулайское население использовало площадь городища как металлургический и сакральный центр [Чиндина, Панкратова, 2003, с. 12–13].

Коллекция керамики с Киреевского III городища представляет собой ценный источник для реконструкции историко-культурных процессов в Томском Приобье в период существования васюганского этапа кулайской культуры. Ранее по единой методике было проведено технико-технологическое исследование кулайской посуды из различных регионов: Томско-Нарымского, Сургутского, Верхнего, Новосибирского Приобья, крупных притоков Оби – Васюган и Конды и др. (см., например: [Селин, 2022; Степанова и др., 2021; 2022; 2024] 1). Это позволяет корректно сопоставить содержание ступеней гончарной технологии с различных памятников и регионов, выделить общие черты и уникальные особенности в технологии изготовления керамики у различных групп кулайского населения.

Исследование основано на принципе междисциплинарного синтеза, где методы различных наук дополняют друг друга. Для всей посуды был проведен технико-технологический анализ по методике, разработанной А. А. Бобринским [1978; 1999]. Исследования проводились с использованием бинокулярной микроскопии (Leica M51) для изучения поверхностей и изломов керамики. Технологическая информация была выделена на основе имеющейся экспериментальной базы, специализированной научной литературы и «Каталога эталонов по керамической трасологии» (авторы И. Н. Васильева и Н. П. Салугина) (см.: [Бобринский, 1978; 1999; Цетлин, 2012; 2017; Васильева, Салугина, 2020] и др.).

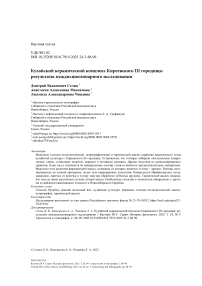

Рис. 1. Местоположение Киреевского III городища:

1 – на карте Евразии ( а – указание места выноски геологической карты-схемы); 2 – на геологической карте-схеме (по: [Геологическая карта…, 2007]).

Условные обозначения:

1 – лагернотомская свита; 2 – приобский гранитоидный комплекс, перекрытый более молодыми отложениями; 3 – разрывные нарушения; 4 – проявление твердых горючих ископаемых (бурый уголь); 5 – железистая минерализация; 6 – административная граница с. Киреевск; 7 – местоположение Киреевского III городища

-

Fig. 1. Location of Kireevskoe III fortified settlement:

-

1 – on the map of Eurasia ( a – indication of the geological mapscheme); 2 – on the geological map-scheme (from: [Geological map..., 2007]).

Conditional designations:

-

1 – Lagarnotomskaya Formation; 2 – Obisk granitoid complex overlain by younger sediments; 3 – discontinuities; 4 – manifestation of solid combustible minerals (brown coal); 5 – ferruginous mineralisation; 6 – administrative boundary of the village Kireevsk; 7 – location of Kireevskoe III fortified settlement

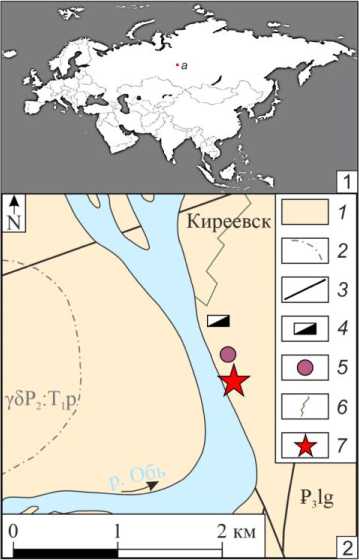

Рис. 2. Киреевское III городище. Керамика васюганского этапа кулайской культуры

-

Fig. 2. Kireevskoe III fortified settlement. Ceramics of the vasyugan stage of the kulaika culture

Минералого-петрографические исследования шлифов включали использование метода поляризационной микроскопии (микроскоп ADF U300P). Петрография применялась для анализа минерального состава глин и искусственных примесей. В описаниях под цементом понимается само исходное пла- стичное сырье (глина). Кластический материал представляет собой зерна минералов, неодно- родно распределенных в составе исходного сырья и имеющих в основном искусственное происхождение.

Термический анализ использовался для характеристики процессов обжига керамики и сравнения качества обжига. Анализ проводился на термовесах Netzsch ТГ-209 в диапазоне 20–850 °С. Образцы исследовались в золотом тигле массой 546 мг со скоростью нагрева 20 °С в минуту в атмосфере чистого аргона. После каждого нагревания образцы взвешивались на электронных весах со шкалой 1 г и ценой деления 0,001 мг 2.

Киреевское III городище расположено в Центрально-Западносибирской складчатой области герценид, а именно в Новосибирско-Калба-Нарымском антиклинории. В районе исследований проявлены отложения лагернотомской свиты, представленные тонкозернистыми песками, алевритами, глинами (рис. 1). Также на западе территории под мезозойско-кайнозойскими отложениями скрыт Приобский гранитоидный массив (по: [Геологическая карта…, 2007]).

Источниковой базой являются фрагменты венчиков, стенок и придонных частей сосудов васюганского этапа кулайской культуры (рис. 2). Цель – реконструкция содержания ступеней производства посуды и историко-культурных процессов у носителей васюганского этапа ку-лайской культуры с Киреевского III городища.

Результаты исследования керамики

Отбор, добыча и подготовка исходного пластичного сырья. Гончары для производства керамики отбирали ожелезненные глины разной степени запесоченности. Определено три подвида.

-

• Глина 1 (12 изд.) – сырье низкой степени запесоченности (до 10 вкл. окатанного песка на 1 кв. см, размер 0,1–2 мм). Помимо песка в пяти сосудах обнаружен окатанный и угловатый бурый железняк (разм. 0,1–2 мм; 1–7 вкл. на 1 кв. см). Сочетание окатанных и угловатых фракций может косвенно указывать на традицию предварительной обработки этого подвида сырья.

-

• Глина 2 (5 изд.) – сырье средней степени запесоченности (до 20 вкл. окатанного песка на 1 кв. см, разм. 0,1–2 мм). В нем установлены фракции только окатанного бурого железняка (разм. 0,1–2 мм; 1–4 вкл. на 1 кв. см).

-

• Глина 3 (5 изд.) – сырье высокой степени запесоченности (до 40 вкл. окатанного песка на 1 кв. см, разм. 0,1–2 мм). Также выявлен окатанный бурый железняка (разм. 0,1–0,5 мм; 1–2 вкл. на 1 кв. см).

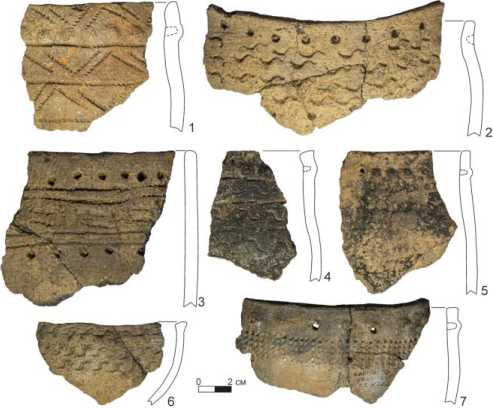

По результатам петрографического исследования установлено, что керамика изготовлена преимущественно из алевритистой глины. Так, основой является алевритистая глина, сложенная иллитом, кварцем и полевыми шпатами (рис. 3, а–г ). Обломочный материал составляет 10 % и представлен неокатанными обломками катаклазированных гранитов. Катаклазирован-ные граниты, вероятно, местного происхождения, так как изучаемая территория подвержена разрывным нарушениям (см. рис. 1).

Отдельно следует описать состав исходного сырья одного сосуда (рис. 2, 3 ; рис. 3, д , е ), который заметно отличается от общей коллекции. В состав цемента входят тонкопелитовая глина (75 %), обломочный материал (15 %), сложенный кварцем (разм. 0,32–0,52 мм), плагиоклазами (разм. 0,82–1,69 мм), калиевыми полевыми шпатами (разм. 0,41–0,78 мм), гранитами (разм. 0,75–1,13 мм), риолитами (разм. 1,97–2,01 мм) и биотитами (разм. 0,28–0,57 мм) (см. рис. 2, д , е ), шамот (10 %) представлен неокатанными зернами с тонкопелитовым цементом и редкими кварц-полевошпатовыми вкраплениями, состав шамота схож с цементом основного сосуда.

Рис. 3. Киреевское III городище.

Фотографии шлифов керамики васюганского этапа кулайской культуры.

Шлифы керамики, изготовленной из алевритистой глины в проходящем ( а , в ) и поляризованном свете ( б , г ); шлиф сосуда, изготовленного из нетипичного исходного сырья, в проходящем ( д ) и поляризованном свете ( е )

Fig. 3. Kireevskoe III fortified settlement.

Photographs of ceramics slips from the vasyugan stage of the kulaika culture.

Slits of ceramics made of silty clay in transmitted ( a , c ) and polarised light ( b , d ); slit of a vessel made of atypical clay in transmitted ( e ) and polarised light ( f )

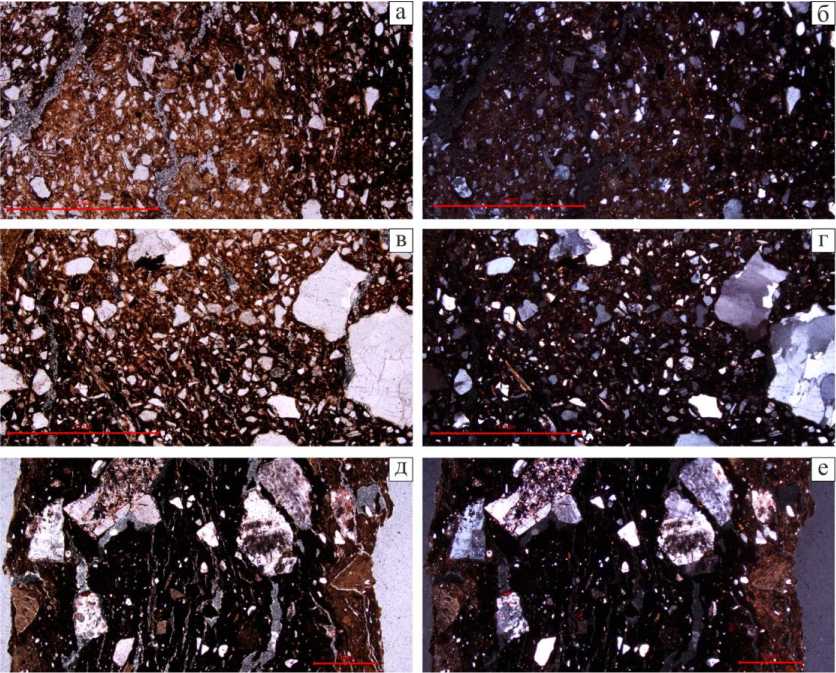

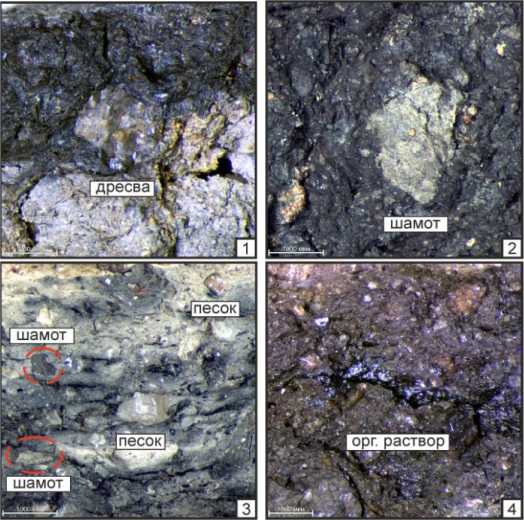

Рис. 4. Киреевское III городище. Микрофотографии изломов сосудов с искусственными примесями: 1 – дресва; 2 – шамот; 3 – песок и шамот, 4 –органический раствор

Fig. 4. Kireevskoe III fortified settlement. Microphotographs of fractures of vessels with artificial impurities: 1 – crushed stone; 2 – chamotte; 3 – sand and chamotte, 4 – organic solution

Таким образом, исходное сырье для изготовления основной части коллекции кулайской керамики было отобрано неподалеку или непосредственно на площади городища. Единственный отличающийся по сырью сосуд, по всей видимости, привезен

из другого места.

Составление формовочных масс. Установлено пять рецептов: 1) глина + дресва (13 изд.); 2) глина + шамот (4 изд.); 3) глина + дресва + органический раствор (3 изд.); 4) глина + песок + шамот (1 изд.); 5) глина + дресва + шамот + органический раствор (1 изд.).

Дресва получена путем дробления катаклазированных гранитоидов (рис. 4, 1 ). Размер включений составляет 0,1–3 мм, концентрация подразделяется на три группы: 1) 1 : 1–2 (8 изд.); 2) 1 : 3 (3 изд.); 3) 1 : 4–5 (6 изд.). Шамот обнаружен в шести сосудах (размер включений до 3 мм; рис. 4, 2 , 3 ). Концентрация следующая: 1 : 3 (1 изд.); 1 : 4 (3 изд.); 1 : 5–6 (1 изд.); 1 : 7–8 (1 изд.). В одном сосуде выявлена дресва в шамоте. Песок установлен в одном изделии совместно с шамотом в концентрации 1 : 1–2 (рис. 4, 3 ). Органический раствор выявлен в изломе в виде полостей аморфной формы (разм. 0,1–3 мм; рис. 4, 4 ). Изнутри стенки покрыты глянцевым черным налетом.

Сопоставление подвидов глин и рецептов формовочной массы показало, что глина 1 использовалась со всеми выявленными составами (табл. 1). Несмешанные рецепты с дресвой или шамотом употреблялись со всеми подвидами исходного сырья. Составы с органическим раствором использовались только с глиной 1 и 3. Рецепт «глина + песок + шамот» встречается только с глиной 1.

Конструирование начина полого тела. В связи с высокой фрагментированностью выполнить определения удалось у части изделий. Начины трех сосудов изготовлены по донной программе, полое тело наращивалось лоскутами.

Обработка поверхностей сосудов. Поверхности обрабатывались при помощи заглаживания различными приспособлениями, выявлено 12 вариантов комбинирования (табл. 2). Внешняя поверхность отделана твердым (12 изд.), зубчатым (6 изд.) орудиями, пальцами (5 изд.), травой (2 изд.). Зафиксировано комбинирование зубчатого и твердого орудий (4 изд.). Внутренняя сторона заглаживалась твердым (10 изд.), зубчатым (6 изд.) орудиями, пальцами (7 изд.), травой (1 изд.). Комбинирование пальцев и твердого орудия выявлено на четырех сосудах. На двух изделиях участок перехода от плеча к тулову был дополнительно обработан зубчатым инструментом.

Заглаживание твердым орудием является наиболее распространенным методом обработки для обеих поверхностей. Пальцы и зубчатое орудие применялись реже. Комбинирование разных приспособлений зафиксировано на обеих поверхностях.

Таблица 1

Корреляция подвидов глины и рецептов формовочной массы в керамике с Киреевского III городища

Table 1

|

Подвид глины |

Г + Д |

Г + Ш |

Г + Д + ОР |

Г + П + Ш |

Г + Д+ Ш + ОР |

|

Глина 1 |

7 |

1 |

2 |

1 |

1 |

|

Глина 2 |

3 |

2 |

|||

|

Глина 3 |

3 |

1 |

1 |

||

|

Всего изд. |

13 |

4 |

3 |

1 |

1 |

Примечание : Г – глина; Д – дресва; Ш – Шамот; П – песок; ОР – органический раствор.

Correlation of clay subspecies and recipes of paste in kulaika culture ceramics from Kireevskoe III fortified settlement

Таблица 2

Соотношение инструментов обработки внешней и внутренней поверхностей керамики кулайской культуры с Киреевского III городища

Correlation of tools of processing of the outer and inner surface of the kulaika culture ceramics from Kireevskoe III fortified settlement

Table 2

|

Обработка поверхности керамики |

Количество изделий |

|

|

внешней |

внутренней |

|

|

Заглаживание твердым орудием |

Заглаживание твердым орудием |

5 |

|

Заглаживание пальцами |

Заглаживание пальцами |

4 |

|

Заглаживание твердым орудием |

Заглаживание пальцами и твердым орудием |

3 |

|

Заглаживание твердым орудием |

Заглаживание зубчатым и твердым орудием |

2 |

|

Заглаживание зубчатым и твердым орудием |

Заглаживание зубчатым орудием |

1 |

|

Заглаживание зубчатым и твердым орудием |

Заглаживание твердым орудием |

1 |

|

Заглаживание твердым орудием |

Заглаживание твердым орудием, переход от плеча к тулову заглажен зубчатым орудием |

1 |

|

Заглаживание зубчатым орудием |

Заглаживание твердым орудием |

1 |

|

Заглаживание травой |

Заглаживание зубчатым орудием |

1 |

|

Заглаживание зубчатым и твердым орудием |

Заглаживание твердым орудием и пальцами |

1 |

|

Заглаживание травой |

Заглаживание пальцами |

1 |

|

Заглаживание твердым орудием |

Заглаживание пальцами, переход от плеча к тулову заглажен зубчатым орудием |

1 |

Таблица 3

Потеря массы образцами кулайской керамики с Киреевского III городища на разных интервалах температур, %

Table 3

Mass loss of kulaika culture pottery samples from the Kireevskoe III fortified settlement at different temperature intervals, %

|

Шифр образца |

Температурный интервал, ºС |

|||

|

30–350 |

360–600 |

600–850 |

30–850 |

|

|

46 |

5,88 |

2,94 |

1,13 |

10,01 |

|

83 |

5,01 |

3,45 |

0,94 |

9,40 |

|

84 |

3,83 |

1,50 |

0,41 |

7,19 |

|

86 |

2,61 |

1,29 |

0,80 |

4,70 |

|

87 |

3,95 |

1,43 |

0,88 |

6,26 |

Обжиг. Зафиксированы одно-, двух- и трехслойные изломы. Наиболее часто встречаются однослойные – темно-серые (3 изд.), серые (2 изд.) и коричневые (3 изд.). Двухслойные изломы представлены различными вариациями: светло-коричневый внешний край, черный внутренний (4 изд.); светло-серый внешний край, черный внутренний (1 изд.) и др. К трехслойным относятся: светло-коричневые края, черный центр (2 изд.); светло-коричневый внешний край, серый центр, черный внутренний край (1 изд.) и др.

Был выполнен термический анализ. Установлено, что часть керамики отличается от общей серии по степени потери массы (табл. 3). В температурном диапазоне 30–350 ºС, для которого характерен процесс дегидратации, один сосуд (обр. 46) характеризуется наибольшей величиной потери массы, что, по-видимому, связано с тем, что он был подвержен менее интенсивному обжигу по сравнению с другой посудой. Это изделие изготовлено из глины 2 по рецепту «глина + шамот» (конц. 1 : 4).

Использование сосудов в быту. На 20 сосудах обнаружен нагар. У восьми изделий он покрывал обе поверхности или только внутреннюю, у четырех – только внешнюю.

Обсуждение результатов

Коллективом исследователей ранее был выполнен технико-технологический анализ керамики кулайской культуры с других памятников Томского Приобья [Степанова и др., 2021]. Определено, что посуда изготавливалась, преимущественно, из пластичных глин разной степени ожелезненности. На памятниках Мурашка, Мурашка IV, Аникино I, Тимирязево III определены случаи смешения ожелезненного и неожелезненного исходного сырья. Доминирующим рецептом формовочной массы является «глина + дресва + органика». Зафиксированы и смешанные рецепты с дресвой и шамотом. На городище Кижирово II и поселении Ше-ломок III на долю таких рецептов приходится 18 и 30 % соответственно. На остальных памятниках встречаемость таких составов составляет 4–8 %.

Проанализированная нами керамика кулайской культуры с Киреевского III городища по содержанию ступеней гончарной технологии близка к посуде с этих памятников Томского Приобья. Их объединяет доминирование рецептов, где единственной минеральной примесью является дресва. Шамот употреблялся редко в несмешанных и смешанных составах. Из особенностей технологии кулайской посуды Киреевского III городища можно выделить более редкое употребление органики и растворов и отсутствие случаев смешивания ожелезненных и неожелезненных глин. На общем фоне выделяется сосуд, изготовленный из нетипичного сырья и по рецепту «глина + дресва + шамот + органический раствор», который зафиксирован только в этом изделии. Следует отметить, что оно украшено и уникальной для анализируемой коллекции композицией орнамента (см. рис. 2, 3). Возможно, этот сосуд является импортным, попавшим на площадь городища с других кулайских памятников в результате торгово-обменных или, возможно, брачных контактов.

Посуда Киреевского III городища по своим технологическим особенностям отличается от кулайской керамики из других регионов. Для Нововасюганского поселения и городища, расположенных в бассейне р. Васюган, характерной чертой является применение сильнозапесо-ченных глин разной степени ожелезненности, доминирующим рецептом является «глина + органика» [Степанова и др., 2022; 2024]. Минеральные примеси представлены шамотом, на долю таких составов приходится 10–12 %. На поселении Тух-Эмтор-IV выявлено, что 90 % керамики васюганского этапа сделано без применения искусственных добавок, на рецепты с дресвой и шамотом приходится по 5 %. Посуда саровского этапа изготовлена по рецепту «глина + шамот» [Степанова и др., 2024, с. 149].

Отличия имеются и при сравнении с материалами Саровского городища. Гончары с этого памятника отбирали преимущественно слабозапесоченные глины с разным содержанием бурого железняка и других естественных минеральных и органических примесей. Доминирующей искусственной добавкой является песок, а доля рецептов с дресвой и шамотом в составах несмешанных рецептов не превышает 10 %. Подобная ситуация также характерна для поселения Малгет 3 .

В отдельных гончарных навыках проявляется сходство с керамикой новосибирского варианта кулайской культурно-исторической общности (далее – КИО). На могильнике Каменный Мыс было выделено шесть рецептов формовочных масс, доминирующим из которых является «глина + дресва» (68 %). Также выявлены несмешанный состав с шамотом (10 %) и смешанные рецепты с этими минеральными добавками (14 %). Для поселенческих памятников зафиксирована схожая ситуация. На городище Дубровинский Борок-4 зафиксированы два несмешанных рецепта с дресвой и шамотом и составы с использованием этих добавок совместно. На Дубровинском Борке-3 доминирует состав с дресвой, шамот использовался только вместе с другими добавками [Селин, 2022].

Заключение

По результатам междисциплинарного исследования определено, что для кулайской керамики с Киреевского III городища характерно использование ожелезненных алевритистых глин, сложенных иллитом, кварцем и полевыми шпатами, разной степени запесоченности трех разных подвидов. Дресва представлена неокатанными обломками катаклазированных гранитов, вероятно, местного происхождения. Один сосуд по минеральному составу исходного сырья отличается от общей коллекции и, предположительно, является импортным, привезенным с другого памятника кулайской КИО. Выделено пять рецептов формовочной массы, основным из которых является «глина + дресва». Начины сосудов изготавливались по донной программе, полое тело наращивалось лоскутами. Поверхности обрабатывались методом заглаживания с использованием различных инструментов, выявлено 12 вариантов комбинирования. На двух изделиях с внутренней стороны участок перехода от плеча к туло-ву был дополнительно обработан зубчатым инструментом. Термический анализ показал, что посуда имеет различную степень потери массы. Один сосуд был подвержен менее интенсивному обжигу по сравнению с другой керамикой.

Наибольшее сходство в особенностях технологии производства посуда с анализируемого городища находит в других кулайских памятниках Томского Приобья. Близка она и к посуде новосибирского варианта кулайской КИО, что может объясняться тем, что носители кулай- ской культуры Томского Приобья могли принимать участие в сложении этого варианта. При этом посуда с Киреевского III городища отличается от кулайской керамики памятников бассейна р. Васюган, Саровского городища, Малгета. Это свидетельствует о существовании региональных различий в традициях изготовления керамика среди гончаров с разных территорий. При этом на анализируемом городище зафиксирован специфичный навык заглаживания изнутри сосуда места перехода от плеча к тулову зубчатым орудием. Этот технологический прием характерен для кулайской посуды со всех территорий существования этой общности, что свидетельствует о наличии общих традиций между разными группами носителей кулайской КИО.