Культ медведя и элитные курганы Скифии

Автор: Гуляев В.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению образа медведя в культуре скифов, его значения для населения Северного Причерноморья и прилегающих территорий. Этот мотив в искусстве скифского населения региона к настоящему времени освещен достаточно слабо. Однако в историографии сложилось устойчивое мнение, что изображения бурого медведя (Ursus arctos) являются заимствованными из ананьинской культуры Прикамья. Материалом для исследования послужил погребальный инвентарь из элитарных захоронений VII-IVвв. до н.э. в Северном Причерноморье. В статье анализируются основные варианты изображений медведя в скифском искусстве, категории предметов, на которых они встречаются, определяются хронологические рамки бытования этого мотива. В результате исследования установлено, что на территории Скифии наиболее распространены два иконографических варианта: медведь в т.н. жертвенной позе (анфас) и пьющий (в профиль с наклоненной головой). Наиболее часто данный мотив встречается на ритуальных чашах с золотой обкладкой и украшениях конской сбруи. Хронологические и территориальные рамки распространения этих предметов опровергают мнение предыдущих исследователей о появлении образа медведя в скифском искусстве под влиянием лесных культур. В статье высказывается предположение о том, что он является исконным для культуры скифов и зарождается в VIII-VII вв. до н.э. вместе с другими образами звериного стиля. В связи с этим предполагается достаточно широкое распространение в среде скифской элиты особого поклонения медведю.

Культ, медведь, курган, скифия, образ, мотив, поклонение

Короткий адрес: https://sciup.org/145145958

IDR: 145145958 | УДК: 903.5+903.26 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.3.085-093

Текст научной статьи Культ медведя и элитные курганы Скифии

Введение: история вопроса

Скифская культура и особенно скифское искусство («звериный стиль») всегда находились в центре внимания отечественной науки. Достаточно напомнить, что еще в декабре 1972 г. в Москве состоялась Всесоюзная конференция по скифо-сарматской археологии, посвященная исключительно одной, но очень важной теме – скифо-сибирскому звериному стилю. Ведущие отечественные специалисты в области ски-

Археология, этнография и антропология Евразии Том 47, № 3, 2019 © Гуляев В.И., 2019

фо-сарматского искусства обменялись тогда своими взглядами на эту большую и сложную проблему, часто не совпадающими друг с другом; а итогом был выход в свет очень важной публикации «Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии» [1976]. Не потеряла данная тема актуальности и позднее. Помимо многочисленных статей, периодически издавались и отдельные монографические труды, посвященные тем или иным аспектам скифосибирского искусства [Переводчикова, 1994; Королькова, 2006; Черемисин, 2008; и др]. Тем не менее эта необычайно обширная и многоплановая проблема, очевидно, далека еще от полного ее понимания.

Один из образов скифо-сибирского искусства и по служил поводом для написания данной статьи. Речь идет о весьма редко упоминаемом в исследованиях по скифскому звериному стилю мотиве медведя на территории степной и лесостепной Скифии. Еще с 50–80-х гг. XX в. среди скифологов СССР сложило сь глубокое убеждение в том, что этот мотив практически не имеет к собственно Скифии никакого отношения. Довольно редкие изображения медведя, встречавшиеся в некоторых скифских захоронениях (преимущественно в Днепро-Дон-ской лесостепи), либо просто игнорировались, либо безоговорочно объяснялись влиянием ананьинской культуры Прикамья и прочих культур лесной полосы Урала и Сибири. На чем же основывались подобные взгляды? Здесь, по-видимому, сыграли свою роль три важных обстоятельства: во-первых, всеобщее убеждение (людей XX в.) в том, что медведи – эти сильные и опасные хищники – обитали и обитают по сей день главным образом в тайге, в глухих лесных массивах, каковых и в наши времена хватает на севере Урала и в Сибири; во-вторых, распространение широко известного из работ этнографов особого культа медведя («Медвежий праздник») у коренных народов именно северных лесных территорий нашей страны; в-третьих, почти полное (до недавнего времени) отсутствие какой-либо информации по «медвежьей» теме в археологии степной и лесостепной Скифии.

Начну со среды обитания медведей в прошлом (в древности и Средневековье) и настоящем. Вот несколько общих сведений из энциклопедии: «Некогда бурый медведь был обычен по всей Европе, включая Англию и Ирландию, на юге его ареал достигал северо-запада Африки (горы Атласа), а на востоке через Сибирь и Китай доходил до Японии. В Северную Америку он, вероятно, попал около 40 000 лет назад из Азии через Берингов пролив и широко расселился в западной части континента от Аляски и до севера Мексики. Сейчас бурый медведь истреблен на большей части прежнего ареала» [Иванов, Топоров, 1982, с. 128–129].

Но нас интересуют прежде всего степные и лесостепные области Северного Причерноморья. Мог ли бурый медведь водиться, например, в причерноморской степи? Известно, что в раннем железном веке даже в чисто степной зоне Северного Причерноморья по долинам крупных (Дон, Днепр, Южный Буг, Днестр) и даже малых рек лесные заросли (судя по современным палеогеографическим исследованиям) доходили вплоть до побережья Черного и Азовского морей. До статочно вспомнить лесные чащи Гилеи в устье Днепра-Борисфена, о которых сообщает Геродот. Что же говорить об обширных широколиственных лесах Днепро-Донской лесостепи, где еще до недавнего времени росли дубы-великаны со стволами более 1 м в диаметре*. Естественно, здесь в изобилии водились всевозможные животные (кабаны, олени, лани и др.), в т.ч. и медведи. Например, их видели в ближайших окрестностях Воронежа еще в конце XVIII в. [Россия…, 1902, с. 76].

Биолог В.С. Байгушева, постоянно работающая вместе с археологами на нижнем Дону, отмечает, что ко сти медведя найдены даже на таких степных памятниках, как Саркел и Азак. «Наличие пойменных и байрачных лесов в низовьях Дона, – пишет она, – не исключает присутствие медведей, тем более, что всеядному зверю было что есть в этой области» [Байгушева, 2006, с. 348]. Это подтверждает и зоолог В.Г. Гептнер: «Медведи несомненно жили по урёмам южнорусских рек… и степным балкам и камышам этой области. В низовьях Дона эти звери встречались еще в VIII–XII вв. <…> Медведь экологически очень гибок и мог существовать не только при весьма незначительной растительности, как в Казахстане, но и по урёмным лесам, в кустарниках по речным долинам, даже и в степи» [Млекопитающие…, 1972, c. 256]. Судя по имеющимся данным, эти хищники были представлены когда-то не только в Восточной, но и в Центральной и Южной Европе. Например, развитый культ медведя существовал в древности на самой южной оконечности Европейского континента – в Греции, где был тесно связан с богиней Артемидой. В ее честь ежегодно устраивали пышные празднества, на которых приносили в жертву это животное. В храме Артемиды постоянно держали прирученного медведя. Жрицы богини в особо торжественных случаях облачались в одежды из медвежьих шкур. Само имя Артемиды происходит от древнегреческого слова «медведь» [Соколова, 2000, с. 129]. До сих пор существует культ медведя и у прямых потомков скифов – осетин, живущих в горах Кавказа [Чибирёв, 2008, с. 167].

Таким образом, по крайней мере для прошлых эпох ассоциация «медведь–север–тайга» нуждается в серьезной корректировке. Этот грозный хищник жил прежде по всей Евразии, что нашло свое отражение в фольклоре и религиозных верованиях многих племен и народов древности [Иванов, Топоров, 1982]. Исходя из вышесказанного, трудно представить, чтобы люди, обитавшие в Восточной Европе (Северном Причерноморье) в I тыс. до н.э. и часто (вольно или невольно) сталкивавшиеся с самым крупным и опасным хищником Европы, как-то не отразили бы образ медведя в своих верованиях, обрядах и искусстве.

Заметно расширилась сегодня и фактическая база по интересующей нас проблеме: речь идет о новых археологических находках, связанных с культом медведя, в скифских курганах на среднем и нижнем Дону, а также в степных и лесостепных областях Приднепровья. Для того чтобы успешно разобраться с этой проблемой в пределах Скифии, необходимо определить основные разновидности мотива медведя в скифо-сибирском искусстве, установить хронологические рамки их существования и подсчитать количество соответствующих предметов для каждой области их распространения.

Мотив медведя в древностях Скифии

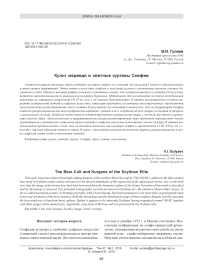

В скифских погребальных комплексах изображение медведя в полном его виде впервые представлено в Келермесском кург. 4 второй половины VII в. до н.э. (рис. 1). Речь идет о серебряном с позолотой зеркале греко-восточного (ионийского) производства, на котором среди изображений различных богов, людей и животных четко выделяется фигура идущего медведя. В центральной части композиции показана крылатая богиня Кибела с пантерами в руках, очень напоминающая по своим функциям скифскую Аргимпасу – богиню плодородия животного и человеческого мира. Как считают специалисты, в данном случае греческий мастер ориентировался на запросы скифского заказчика [Алексеев, 2012, с. 108]. Но это Северный Кавказ и архаический этап существования скифской культуры, и перед нами изделие иноземных, а не скифских ювелиров. Позднее главный центр Скифии сместился в Северное Причерноморье.

В степной Скифии мотив медведя встречен в кургане V в. до н.э. Чабанцова Могила у г. Орджоникидзе Днепропетровской обл. В центральной гробнице (почти полностью разграбленной) были обнаружены кости животных (остатки жертвенной пищи), фрагменты железного пластинчатого панциря, костяная рукоять ножа, бронзовый наконечник стрелы и золотая обивка деревянной чаши. На одной из ее

Рис. 1. Литое серебряное зеркало, облицованное электровыми пластинками. Келермесский кург. 4, вторая половина VII в. до н.э.

1 – оборотная сторона зеркала с изображениями; 2 – деталь зеркала с фигурой идущего медведя.

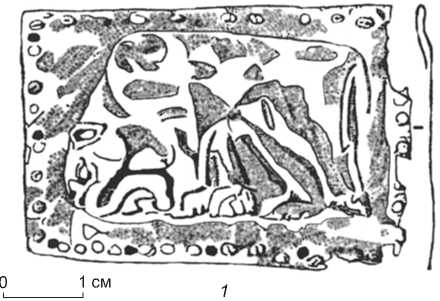

пластин штампом выбита фигура стоящего во весь рост, в профиль медведя с опущенной вниз головой (рис. 2, 1 ).

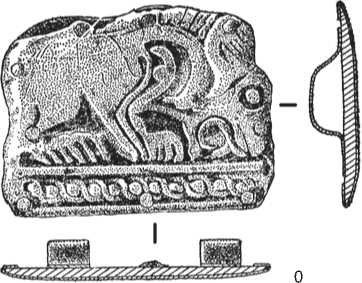

В боковой гробнице кургана Солоха (близ с. Великая Знаменка, Каменско-Днепровский р-н Запорожской обл.) с абсолютно целым захоронением скифского «царя» (390–380 гг. до н.э.) была найдена золотая оковка деревянного сосуда с ручкой в виде головы медведя (рис. 4). Публикуя этот предмет, А.Ю. Алек-

Рис. 2. Золотая обивка деревянного сосуда с фигурой медведя, курган Чабанцова Могила, V в. до н.э. (по: [Мозолевский, 1980, с. 83]) ( 1 ) и бронзовая бляшка с изображением хищника (медведя?), обтянутая серебряной фольгой, курган Желтокаменка, IV в. до н.э. ( 2 ).

1 cм

Рис. 3. Кабаний клык с изображениями четырех голов медведей в «жертвенной позе» (анфас). Случайная находка, Украина, Сумская обл., V в. до н.э. (по: [Scythian Gold…, 1999]).

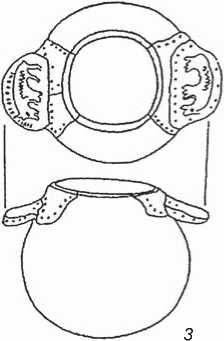

Рис. 4. Золотая оковка деревянного сосуда и его ручка в виде головы медведя. Курган Солоха, боковая гробница, начало IV в. до н.э. (по: [The Golden Deer…, 2000]).

1 – прорисовка предметов; 2 – реконструкция сосуда.

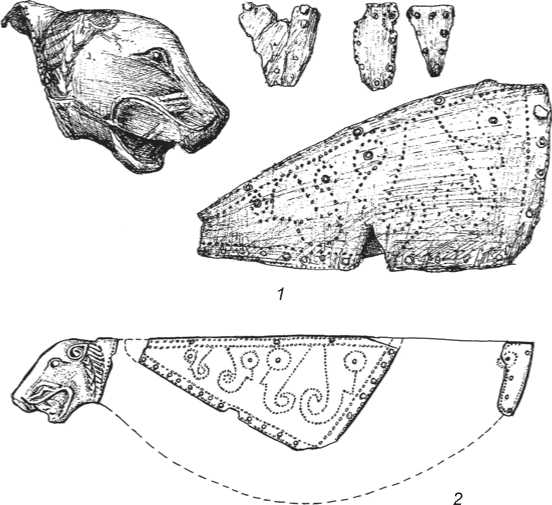

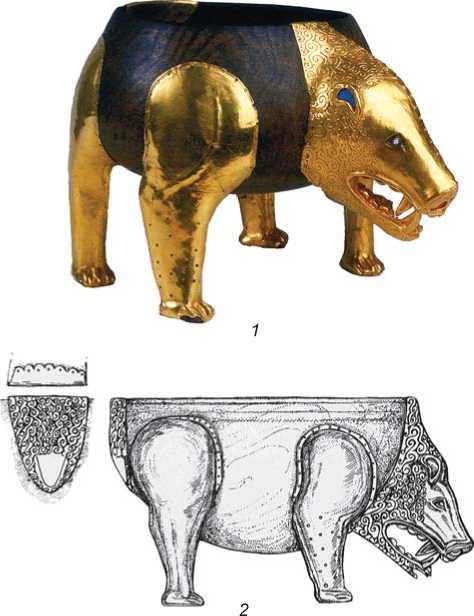

сеев отметил, что «ручки в форме головы или фигур животных – относительно редкие находки в курганах европейской Скифии V–IV вв. до н.э., но встречаются также и за ее пределами. Не исключено, что подобные сосуды имеют восточное для Скифии происхождение» [2012, с. 146–147]. Можно возразить известному ученому: золотые обкладки культовых деревянных сосудов с ручками в виде фигур животных и птиц хотя и не так часто, но встречаются в погребениях скифской знати (возможно, их редкость во многом объясняется тотальным разграблением скифских могил в древности) [Манцевич, 1966, с. 23–25]. Однако на золотой обкладке из Чабанцовой Могилы изображен стоящий в профиль медведь. Полные аналоги этого изображения представлены на золотых оковках ручек деревянных сосудов из Александропольского «царского» кургана (Луговая Могила) в Днепропетровской обл. и кург. 1 группы Частые Курганы у г. Воронежа (рис. 5). Аналогичный солох-скому сосуд в виде фигуры медведя обнаружен в Филипповском «царском» кург. 1

Рис. 5. Золотые оковки ручек деревянных со судов с изображениями медведя.

1 – Александрополь-ский курган, IV в. до н.э.;

2 – Частые Курганы, кург. 1, IV в. до н.э.;

3 – реконструкция сосуда из кург. 1 Частых Курганов (по: [Замятнин, 1946, с. 15]).

Рис. 6. Деревянный сосуд с золотыми оковками в виде фигуры медведя. Филипповский могильник, кург. 1, начало IV в. до н.э. (по: [The Golden Deer…, 2000]).

1 – реконструкция сосуда с использованием композитных материалов; 2 – графическая реконструкция.

в Оренбургской обл. (рис. 6), относящемся к савро-мато-сарматской культуре ираноязычных кочевников Южного Приуралья. Четыре бронзовые с серебряной обтяжкой бляхи с фигурой медведя (?) были найдены в «царском» кургане Желтокаменка IV в. до н.э. в степной Скифии [Мозолевский, 1982, с. 221].

В целом в курганах степной Скифии V–IV вв. до н.э., несмотря на их тотальное разграбление, культовые деревянные сосуды с золотыми обкладками, на которых методом штамповки выбиты изображения зверей, птиц и фантастических животных (грифонов), отнюдь не являются редкой находкой. Другое дело – образ медведя. Он до сих пор встречается в местных археологических комплексах нечасто.

Предположение о существовании какой-то формы культа медведя не только в лесостепной, но и в степной Скифии совсем недавно получило дополнительное подтверждение по сле публикации материалов элитного кургана Близнец-2 (возле г. Днепропетровска), относящегося к концу V в. до н.э. [Ромашко, Скорый, 2009, с. 68–69]. Курган был основательно разграблен в древности и в XIX в. В захоронении знатного скифа-степняка найдено пять когтей бурого медведя

(длина наибольшего из них 6,2 см, наименьшего – 3,6 см). Они были обнаружены в заполнении внутренней могильной ямы и находились рядом друг с другом. Авторы указывают, что подобные находки в могилах скифской эпохи весьма немногочисленны и обнаружены лишь в нескольких памятниках лесостепи: в гробнице № 2 кургана Репяховатая Могила у с. Матусов в бассейне Тясмина (шесть медвежьих когтей с просверленными круглыми отверстиями, являвшиеся уздечными украшениями), кург. 2 Люботинского могильника в бассейне Северского Донца (медвежий коготь, оправленный в золотую фольгу и имеющий сквозное отверстие для подвешивания, т.е. амулет), относящихся к концу VII – началу VI в. до н.э., и центральной могиле Большого Рыжановского кургана начала III в. до н.э.* в междуречье Гнилого и Горького Тикича (четыре когтя, располагавшиеся с трех сторон скелета знатного скифского воина). «По-видимому, медвежьи когти в описанных случаях, как и зубы мед- ведя, волка, а также собачьи и кабаньи клыки, которые довольно обычны в курганах скифского времени, например, в Днепровском Лесостепном Правобережье Киевщины, в меньшей степени известны в степной зоне Северного Причерноморья, верно и вполне однозначно трактуемые как амулеты-обереги, обладающие магической силой, следует интерпретировать аналогично. Очевидно, когти могучего зверя, каковым является медведь, должны были служить апотропе-ями, надежной защитой покойного от злых сил. В нашем же случае, похоже, мы имеем иную, чрезвычайно интересную, а для скифских захоронений и необычную ситуацию. Поскольку все 5 когтей медведя лежали… компактно, рядом, а точнее, вместе (и это после ограбления захоронения!), мы вправе рассматривать их в качестве остатков медвежьей лапы (выделено мной. – В.Г.).

Эта находка позволяет вспомнить группу бронзовых украшений конской узды – блях в виде “медвежьей лапы”, получивших распространение в V в. до н.э., имевших, как и ряд иных изделий, оформленных в зверином стиле и декорировавших узду, сакральномагический характер. Заманчиво предположить, что в скифской среде в качестве амулетов-оберегов могли использоваться медвежьи лапы, послужившие прообразом для создания металлических амулетов-оберегов…» [Там же].

Действительно, в курганных захоронениях V–IV вв. до н.э. в лесостепной и степной (реже) Скифии встречаются бронзовые бляхи конской узды, оформленные в виде кисти человеческой руки, как считают одни исследователи, или, по мнению других, медвежьей лапы. Ошибиться в интерпретации здесь нетрудно: и на руке человека, и на лапе медведя пять пальцев. А довольно грубая отливка подобных предметов отнюдь не способствует проведению четкого различия. Правда, в очень редких случаях

(при большом увеличении) можно разглядеть даже ногти, т.е. речь здесь явно идет о человеческой кисти. Но чаще всего «рука» выглядит именно как медвежья лапа. Характерно, что в большинстве случаев она правая. Подобные находки насчитываются сейчас на территории лесостепной Скифии уже десятками [Могилов, 2008, с. 47, 232]. Интересно, что чаще всего окончания пальцев заострены и напоминают скорее когти медведя. О трактовке таких блях как изображения медвежьей лапы писали А.А. Бобринский [1905, с. 7] и С.В. Махортых [2006, с. 57–59].

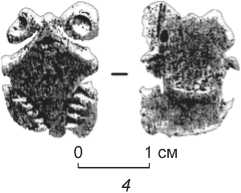

Среди «медвежьих» мотивов в скифо-сибирском искусстве особенно выделяется медведь в «жертвенной позе»: голова в фас, лежащая на передних лапах. Именно такое размещение медвежьих головы и лап на деревянном помосте или на специальной площадке и пышные церемонии вокруг – один из кульминационных моментов Медвежьего праздника, который сохранялся у многих финно-угорских народов Урала и Сибири почти до конца XIX – начала XX в. [Алексеенко, 1960].

Долгое время считалось, что мотив медведя в «жертвенной позе» чисто финно-угорский, поскольку в конце ананьинской и особенно в пьяноборскую эпоху подобные изображения, преимущественно в виде бронзовых блях, встречаются наиболее часто (см., например, Гляденовское костище в Прикамье [Спицын, 1901]). Две такие бляшки из бронзы случайно найдены на территории Ананьинского могильника VI–IV вв. до н.э. [Васильев, 2004, с. 281, рис. 6].

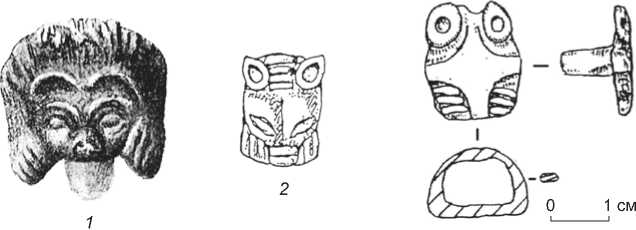

Но поразительно, что мотив медведя в «жертвенной позе» представлен и в Скифии: на золотой бляшке из кург. 402 V в. до н.э. у с. Журовка Чигиринского уезда Киевской губ. в приднепровской правобережной лесостепи (рис. 7, 2 ); двух бронзовых бляшках конской узды из кург. 11 тоже V в. до н.э. у с. Олефир-щина на Полтавщине, в междуречье Ворсклы и Псла

Рис. 7. Золотые и бронзовые бляшки с изображением головы медведя в «жертвенной позе» (анфас).

1 – курган Огуз, IV в. до н.э.; 2 – кург. 402 в Чигиринском уезде (раскопки А.А. Бобринского);

3 – случайная находка с территории Ананьинского могильника в Прикамье; 4 – случайная находка из юго-восточной части Крыма, V в. до н.э.; 5 – случайная находка из окрестностей с. Батального, Крым, V в. до н.э.

5 0 1 cм

[Кулатова, Луговая, Супруненко, 1993, с. 23, рис. 9, 7, 8 ]; двух бронзовых бляшках, найденных при случайных обстоятельствах в Крыму (одна – у с. Батального на Керченском полуострове, другая – в юго-восточной части Крыма), обе, исходя из аналогий, датируются второй половиной V в. до н.э. (рис. 7, 4 , 5 ). О том, что «медвежья тема» на Крымском полуострове далеко не случайна, свидетельствует и обилие найденных там бронзовых украшений конской узды в виде «медвежьих лап» [Скорый, Зимовец, 2014, с. 125–127], которыми так богаты скифские погребальные комплексы приднепровской лесостепи.

Любопытно и друго е. В материалах скифского времени из курганов на среднем Дону нет ни одной бляшки с изображением медведя в «жертвенной позе» и практически отсутствуют бронзовые «медвежьи лапы». А ведь именно у этой области Скифии существовали наиболее тесные связи (торговые и культурные) с Прикамьем и Приуральем. Однако в приднепровской лесостепи и Крыму такие находки есть, и они отнюдь не единичны.

Возникает вопрос о путях проникновения в Скифию культурных влияний из финно-угорского мира, тем более, если обратить внимание и на хронологию. Бронзовые бляшки с изображением головы медведя в «жертвенной позе» в Прикамье впервые представлены случайной находкой (Ананьинский могильник), датируемой в широких пределах VI–IV вв. до н.э. (рис. 7, 3 ). Их расцвет приходится на конец IV – II в. до н.э. и более позднее время. Скифские же находки подобного рода твердо датируются V в. до н.э.

Какие же выводы можно сделать на основе изложенных выше фактов? Во-первых, изображение медведя на предметах торевтики и медвежьи когти–амулеты для конской сбруи появляются у скифов еще на заре их истории в эпоху архаики. Об этом свидетельствуют уже упоминавшиеся находки: серебряное с золотым покрытием зеркало из Келермесского кург. 4 – вторая половина VII в. до н.э.; шесть когтей медведя с отверстиями для подвешивания к конской узде из гробницы 2 кургана Репяховатая Могила – конец VII в. до н.э. Известно, что скифы пришли в Северное Причерноморье «из глубин Азии», где находилась их прародина. Споры о ее локализации не утихают до сих пор. Но такие выдающиеся исследователи, как М.И. Ростовцев, А.И. Тереножкин, А.Ю. Алексеев, с большой долей уверенности помещали прародину скифов в Центральную Азию, т.е. на территорию Тувы, Северного Казахстана, Алтая [Rostovtzeff, 1929, p. 26; Тереножкин, 1971, с. 19–22; Алексеев, 2003, с. 38–42]. А для этой территории характерны обширные лесные массивы и внушительные, поросшие лесом горы – место обитания множества животных (в т.ч. и бурых медведей). Поэтому еще тогда, в ранние времена, до переселения на запад, в Северное Причерноморье и на Кавказ, у предков скифов мог появиться и образ медведя в искусстве, и какие-то формы его почитания.

Примечательно, что следы почитания медведя на территории Скифии встречаются в погребальных комплексах именно высшей скифской знати и даже в «царских» курганах конца V – IV в. до н.э.: Соло-ха (боковая гробница) – начало IV в. до н.э.; Алек-сандропольском (Луговая Могила) – третья четверть IV в. до н.э.; Желтокаменка – 340–320 гг. до н.э. (см. рис. 2, 2 ); Огуз (грандиозный курган с каменной гробницей) – третья четверть IV в. до н.э. (см. рис. 7, 1 ); Большом Рыжановском – последние два десятилетия IV в. до н.э. К этой группе по всем признакам примыкает погребение знатного молодого человека в кургане Близнец-2 на окраине Днепропетровска. Здесь следует сделать несколько дополнительных пояснений.

Украинские археологи В.А. Ромашко и С.А. Скорый исследовали курган Близнец-2 в мае–июне 2007 г. К моменту начала археологических работ курган имел высоту 7,05 м над поверхностью. Вершина насыпи была срезана в XIX в. огромной грабительской траншеей не меньше чем на 1 м. Поэтому первоначальная высота кургана составляла, вероятно, более 8 м. Его диаметр, фиксируемый камнями крепиды, 42–43 м [Ромашко, Скорый, 2009, с. 93]. Таким образом, Близнец-2 принадлежит к числу крупнейших скифских элитных курганов V в. до н.э. в северопричерноморской степи и является самым большим в северной части Днепровского Надпорожья. «Учитывая эти параметры, – отмечают В.А. Ромашко и С.А. Скорый, – курган Близнец-2 должен быть отнесен к III группе курганов скифской знати, по Б.Н. Мозолев-скому [1979, с. 152, табл. 4], имеющих высоту 8–11 м, которые в социальном плане могли являться местом погребения членов царской семьи или царей, возглавлявших составные части Скифии…» [Там же].

О высоком социальном статусе лица, погребенного в кургане Близнец-2, свидетельствуют и масштабы самой могилы (катакомбы), характеризующие трудозатраты на ее сооружение: глубина 7,5 м, площадь погребальной камеры 34 м2, входной ямы – ок. 7,3 м2. Общая площадь погребального сооружения 41,6 м2 [Там же, с. 94]. Гробницу главного персонажа сопровождают три захоронения коней (но в очень бедном уборе – железные удила и псалии). Покойник лежал в античном деревянном саркофаге, украшенном резными пластинами из слоновой кости с очень тонкой гравировкой. На них изображены различные сюжеты из жизни и мифов эллинов: дионисийская символика, гепарды, колесницы, танцующие менады, Эрот, Гермес и т.д. «Вышеизложенное позволяет нам, – пишут В.А. Ромашко и С.А. Скорый, – рассматривать курган в качестве места погребения особы царского ран-

Рис. 8. Сцены «царской» конной охоты на медведя (по: [Фракийское золото…, 2013]).

1 – серебряная с позолотой тарелка, Болгария, IV в. до н.э.;

2 – серебряная с позолотой бляха, Болгария, IV в. до н.э.

га (выделено мной. – В.Г. ), осуществленного в конце V столетия до н.э. Думаем, что это мнение в определенной степени подтверждается и резным изображением на золотом перстне стреляющего лучника в варварской одежде, в котором следует усматривать сцену “царской” стрельбы, отраженной в мифологии многих народов древности и имеющей ритуально-магическое значение…» [Там же, с. 98]. Более того, авторы считают, что в кургане Близнец-2 был похоронен младший сын скифского царя Ариапифа Орик, который сам (в отличие от своих братьев Ски-ла и Октамасада) никогда царем всей Скифии не был, а правил, по-видимому, лишь одной из ее частей [Там же, с. 109–112].

Заключение

Мне представляется, что факт нахождения каких-то вполне осязаемых следов почитания медведя имен- но в самых элитных, а в ряде случаев даже «царских» курганах Скифии вряд ли является случайным. У скифской знати чаще всего этот образ встречается на двух категориях вещей: на ритуальных деревянных чашах с золотой обкладкой и в качестве украшения-оберега на конской сбруе. В этой связи следует упомянуть о том, что в соседней Фракии, с которой высшие круги скифской знати имели тесные семейные (династические браки) и культурные связи, для достижения верховной власти необходимо было пройти через серьезное испытание: верхом на коне и с копьем в руке одолеть опасного зверя – медведя, волка, кабана. Сцены конной охоты фракийского героя на медведя запечатлены на предметах торевтики IV в. до н.э. (рис. 8). В скифской иконографии сходный сюжет особенно ярко представлен на серебряных с позолотой двуручных чашах из «царского» кургана Солоха, на которых изображены конные скифы, охотящиеся на львов и каких-то фантастических чудовищ.

Список литературы Культ медведя и элитные курганы Скифии

- Алексеев А.Ю. Хронография Европейской Скифии. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2003. – 416 с.

- Алексеев А.Ю. Золото скифских царей в собрании Эрмитажа. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 272 с.

- Алексеенко Е.А. Культ медведя у кетов // СЭ. – 1960. – № 4. – С. 90–104.

- Байгушева В.С. Орнитофауна и териофауна Приазовья по материалам археологических раскопок // Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 2005 г. – Азов: Азов. музей-заповедник, 2006. – Вып. 22. – С. 341–356.

- Бобринский А.А. Отчет о раскопках, произведенных в 1903 г. в Чигиринском уезде Киевской губернии // Изв. Имп. археол. комиссии. – 1905. – Вып. 14. – С. 1–43.

- Васильев Ст.А. Ананьинский звериный стиль: Истоки, основные компоненты и развитие // Археол. вести. – 2004. – № 11. – С. 275–297.

- Замятнин С.Н. Скифский могильник «Частые курганы» под Воронежем (раскопки Воронежской ученой архивной комиссии 1910–1915 гг.) // СА. – 1946. – № VIII. – С. 9–50.

- Иванов В.В., Топоров В.Н. Медведь // Мифы народов мира. – М.: Сов. энцикл., 1982. – Т. II. – С. 128–130.

- Королькова Е.Ф. Звериный стиль Евразии: Искусство племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в скифскую эпоху (VII–IV вв. до н.э.). – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2006. – 271 с.

- Кулатова И.Н., Луговая Л.Н., Супруненко А.Б. Курганы скифского времени междуречья Ворсклы и Псла. – М.: Всерос. фонд развития науки; Полтава: Полтав. краевед. музей, 1993. – 107 с.

- Манцевич А.П. Деревянные сосуды скифской эпохи // АСГЭ. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1966. – С. 23–38.

- Махортых С.В. Скифська вузда Перещепинского могильника // Бiльске городище та його округа. – Киïв: Шлях, 2006. – С. 57–76.

- Млекопитающие Советского Союза / В.Г. Гептнер, А.А. Слудский. – М.: Высш. шк., 1972. – Т. II, ч. 2. – 552 с.

- Могилов А.Д. Спорядження коня скiфськоï доби у лiсостепу Схiдноï Европии. – Киïв; Кам’янець-Подiльский: Ин-т археологii АН Украïни, 2008. – 439 с.

- Мозолевский Б.Н. Скифские курганы в окрестностях г. Орджоникидзе на Днепропетровщине (1972–1975 гг.) // Скифия и Кавказ. – Киев: Наук. думка, 1980. – С. 70–154.

- Мозолевский Б.Н. Скифский «царский» курган Желтокаменка // Древности Степной Скифии. – Киев: Наук. думка, 1982. – С. 179–221.

- Мозолевський Б.М. Товста Могила. – Киïв: Наук. думка, 1979. – 251 с.

- Переводчикова Е.В. Язык звериных образов: Очерки искусства евразийских степей скифской эпохи. – М.: Вост. лит., 1994. – 206 с.

- Ромашко В.А., Скорый С.А. Близнец-2: скифский аристократический курган в Днепровском правобережном Надпорожье. – Днепропетровск: Пороги, 2009. – 251 с.

- Россия: Полное географическое описание нашего отечества / под ред. П.П. и А.П. Семеновых. – СПб.: Изд-во А.Ф. Девриена, 1902. – Т. 2. – 717 с.

- Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. – М.: Наука, 1976. – 274 с.

- Скорый С.А., Зимовец Р.В. Скифские древности Крыма: Материалы одной коллекции. – Киев: Видавець Олег Фiлюк, 2014. – 180 с.

- Соколова З.П. Культ медведя // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 2. – С. 121–130.

- Спицын А.А. Гляденовское костище // Зап. Рус. археол. об-ва. – 1901. – Т. XII, вып. 1/2. – С. 228–269.

- Тереножкин А.И. Скифская культура // Проблемы скифской археологии. – М.: Наука, 1971. – С. 15–23. – (МИА; № 177).

- Фракийское золото из Болгарии: Ожившие легенды. – М.: Кучково поле, 2013. – 360 с.

- Черемисин Д.В. Искусство звериного стиля в погребальных комплексах рядового населения пазырыкской культуры. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – 136 с.

- Чибирёв Л.А. Традиционная духовная культура осетин. – М.: РОССПЭН, 2008. – 711 с.

- Яковенко Э.В. Клыки с зооморфными изображениями // СА. – 1969. – № 4. – С. 200–208.

- Rostovtzeff M.I. The Animal Style in South Russia and China. – Princeton: Princeton Univ. Press, 1929. – 112 p. – (Princeton Monographs in Art and Archaeology; vol. XIV). Scythian Gold: Treasures from Ancient Ukraine. – N.Y.: Harry N. Abrams Inc. Publishers, 1999. – 352 p.

- The Golden Deer of Eurasia. – N.Y.: The Metropolitan Museum of Art, 2000. – 303 p.