Культово-поминальные комплексы скифского времени на Среднем Дону

Автор: Володин С.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 252, 2018 года.

Бесплатный доступ

Погребальные памятники скифской эпохи (V-IV вв. до н. э.) на территории Среднего Дона представляют собой в большинстве случаев захоронения под курганными насыпями. На данный момент изучено частично и целиком 10 некрополей. В трех из них, а именно в могильниках Терновое - Колбино, Мастюгино и Староживотинное, были зафиксированы «пустые курганы». Исследователи по-разному трактовали эти комплексы: как кенотафы, святилища или остатки кремаций. В данной работе предлагается интерпретация среднедонских курганов без захоронений скифского времени как культово-поминальных комплексов, тесно связанных с огненными ритуалами. Практика сооружения комплексов подобного назначения была широко распространена на территории скифо-сибирского мира, наибольшие же аналогии среднедонским культово-поминальным комплексам обнаруживаются на территории Днепровской лесостепи.

Средний дон, скифская эпоха, погребально-поминальная обрядность, культово-поминальные комплексы, курганы без погребений

Короткий адрес: https://sciup.org/143166115

IDR: 143166115

Текст научной статьи Культово-поминальные комплексы скифского времени на Среднем Дону

Погребальные памятники скифской эпохи на Среднем Подонье представляют собой многочисленные курганы, щедро украшающие ландшафт региона. На данный момент раскопано почти 200 погребений V–IV вв. до н. э., происходящих из 10 курганных могильников. Однако не под каждой насыпью исследователям открывалось захоронение, в могильниках у с. Мастюгино, Терновое – Колбино и у с. Староживотинное некоторые курганы оказывались «пустыми».

Исследования могильника у с. Мастюгино начались еще в начале прошлого столетия, однако большая часть курганов была раскопана Воронежской скифской лесостепной экспедицией ИА АН СССР под руководством П. Д. Либерова. В ходе полевого сезона 1960 г. в числе прочих был раскопан курган № 24/8, который, вследствие интенсивной распашки, прослеживался лишь в виде пятна грунта светло-серого цвета с крошками обожженной глины (Пузикова, 2001. С. 50). Сама насыпь была небольшой, не более 10 м в диаметре. Под курганом http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.252.116-127

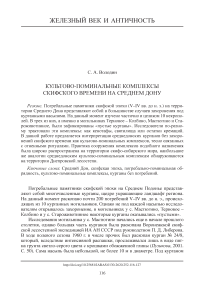

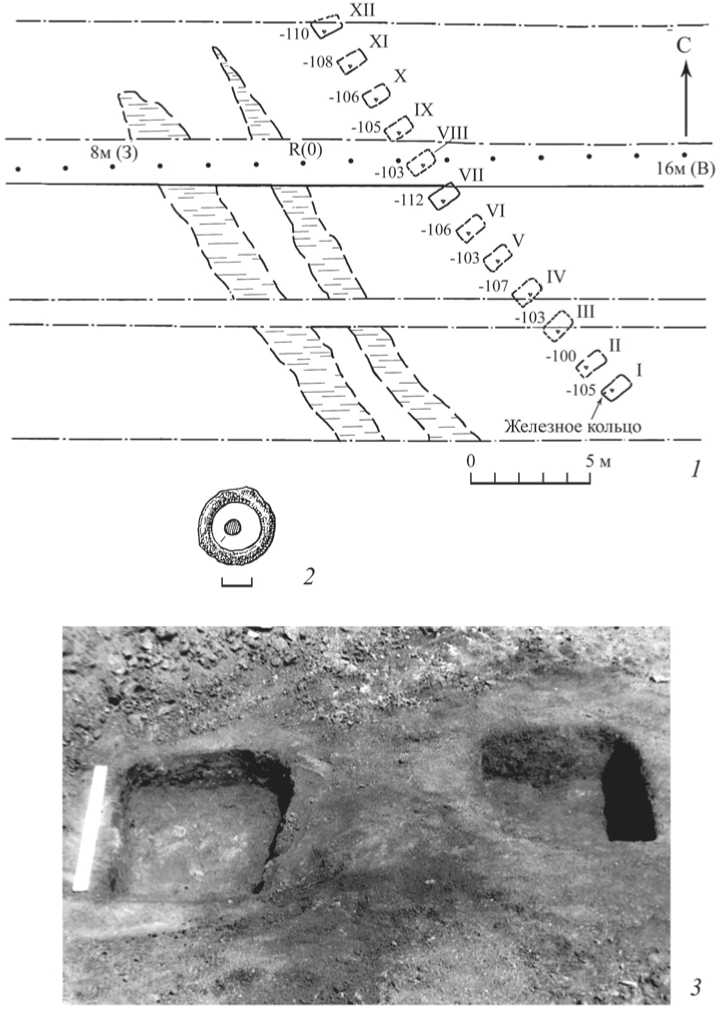

Рис. 1. Мастюгино, курган № 24/8

1 - план кургана; 2 - план ямы (по: Пузикова, 2001)

располагалась яма 3,5 × 3,5 м, глубиной 1,2 м, ориентированная по линии С–Ю с небольшими отклонениями к СЗ–ЮВ (рис. 1: 1 ). Заполнение состояло из комков обожженной глины, золы и угля, грунт вокруг ямы был сильно прокален (рис. 1: 2 ). В. А. Башилов этот комплекс интерпретировал как курган с трупосо-жжением на месте ( Башилов , 1963. С. 151). Однако согласиться с данным мнением трудно, так как никаких следов захоронения, остатков кальцинированных костей найдено не было.

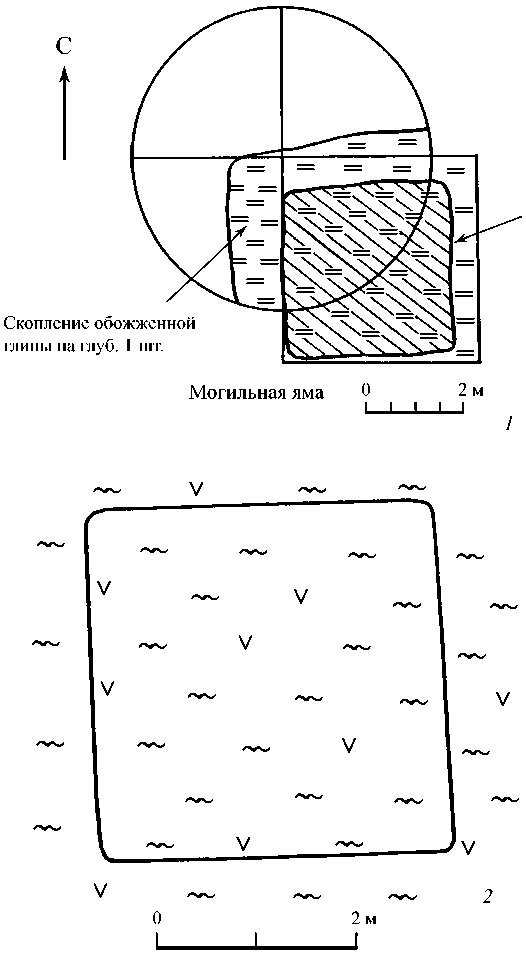

Вероятнее, курган № 24/8 являлся культовым комплексом, местом проведения магических ритуалов, связанных с огнем, а также, возможно, поминальных обрядов. Подобное предположение может подтверждаться тем фактом, что в непосредственной близости находился курган № 46 (рис. 2: 1 ), содержавший богатое (насколько мы можем судить после его ограбления) погребение знатного воина конца V – перв. пол. IV в. до н. э. ( Макаренко , 1911. С. 58–61). Захоронение человека такого высокого социального ранга не обходилось без сложных обрядовых действий, включавших, вероятно, и сооружение подобного культовопоминального комплекса.

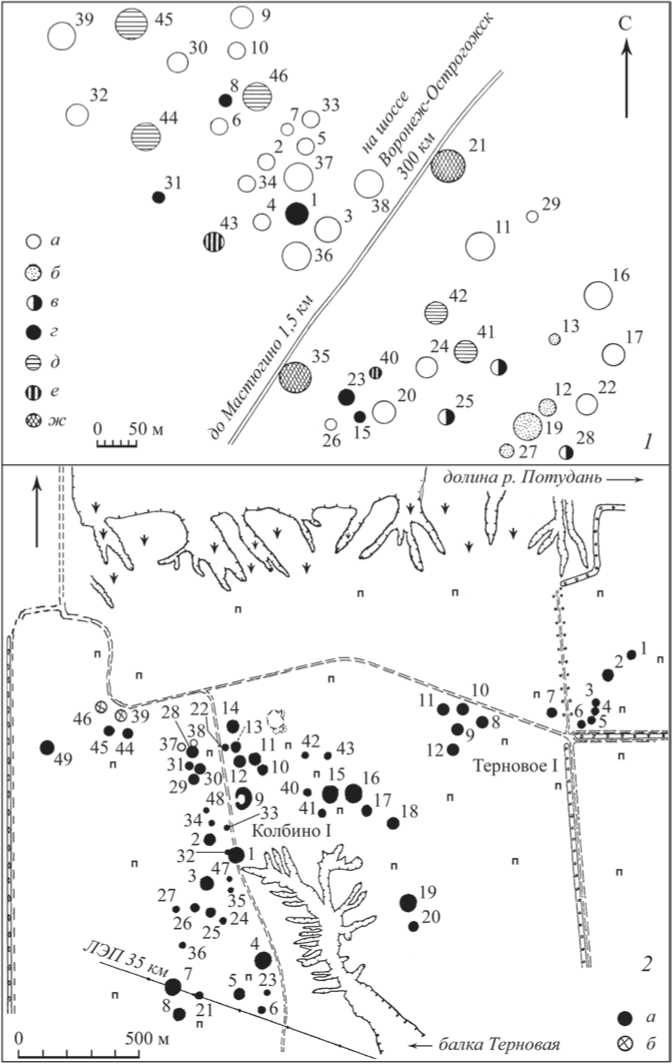

Курганы, не содержавшие захоронений, были также обнаружены Донской (бывш. Потуданской) археологической экспедицией ИА РАН под руководством В. И. Гуляева в могильнике Терновое – Колбино. Первый из них – курган № 20 могильника Колбино-I ‒ представлял собой насыпь высотой 0,89 м, диаметром около 40 м ( Савченко , 2001. С. 113). Под этой насыпью на уровне погребенной почвы в центральной части кургана были прослежены пять неправильноовальных в плане пятен прокаленного грунта с золой и древесными угольками (рис. 3: 1 ). Размеры пятен (от 1,3 × 0,76 до 2,4 × 1,6 м), а также мощность прокала грунта до 0,12 м свидетельствуют, что это следы кострищ. Структура комплекса и отсутствие находок явно указывают на культовый характер этого кургана, который Е. И. Савченко называл «святилищем» (Там же. С. 114).

Стоит особо остановиться на топографическом положении данного кургана. Как видно на плане могильника (рис. 2: 2 ), курганы № 20 и 19 располагаются несколько обособленно от основного массива насыпей группы, на краю балки, что может свидетельствовать о едином комплексе. Еще большей убедительности данному предположению придает тот факт, что погребение под курганом № 19, представлявшее собой наземный каркасно-столбовой склеп, было подожжено перед засыпкой (Там же. С. 111, 112). Наличие рядом пяти больших кострищ является вполне логичным, а сооружение над этой площадкой курганной насыпи свидетельствует о сакральном значении данного комплекса, существовавшем параллельно с утилитарной надобностью разведения огня для сожжения захоронения. Таким образом, представляется необходимым в будущих исследованиях

Рис. 2. Курганные могильники у с. Мастюгино ( 1 ) и Терновое–Колбино ( 2 )

1 – план (по: Пузикова , 2001): а – курганы эпохи раннего железа; б – курганы эпохи бронзы; в – курганы эпохи бронзы с впускным скифским погребением; г – курганы с тру-посожжением; д – раскопки Н. Е. Макаренко; е – нераскопанные курганы; ж – раскопки А. А. Спицына и П. Д. Либерова

2 – план (по: Шевченко , 2009): а – раскопанные курганы; б – ложные курганы

1 а

Рис. 3. Могильники Колбино-I, курган № 20 ( 1 ); Терновое-I, курган № 2 ( 2 )

- план кургана; 2 - план ямы (по: Савченко, 2001)

- прокал; б - угли

курганы № 19 и 20 могильника Колбино-I рассматривать в виде единого погребально-поминального комплекса.

Под небольшой насыпью кургана № 2 (размеры – 23 × 19 м, высота – 0,6 м) могильника Терновое-I также не было обнаружено погребение. Вместо него найдена неправильно-овальная в плане яма, размером 1,42× 1,20 м, глубиной 1,8 м, в заполнении которой присутствовали многочисленные включения пережженной глины и древесного угля (рис. 3: 2 ). Дно ямы оказалось сильно прокаленным. В этом комплексе, в отличие от предыдущих, в заполнении были найдены фрагменты лепной керамики, донце кругового красноглиняного сосуда ( Савченко , 2001. С. 56, 57). Все керамические находки могут быть датированы V–IV вв. до н. э.

Говоря о характере данного комплекса, можно вполне уверенно предположить, что яма под курганом № 2 представляла собой не только площадку для ритуалов заупокойного культа, но и место проведения тризны, о чем говорит нам наличие фрагментов керамики. Такого же мнения придерживался и Е. И. Савченко (Там же. С. 113). Насыпь кургана выстраивается в цепочку с восточной группой могильника Терновое-I (рис. 2, 2 ). Возможно, курган № 2 являлся площадкой для проведения поминальных обрядов при захоронении всех погребенных данной группы, так как находится немного в стороне от них.

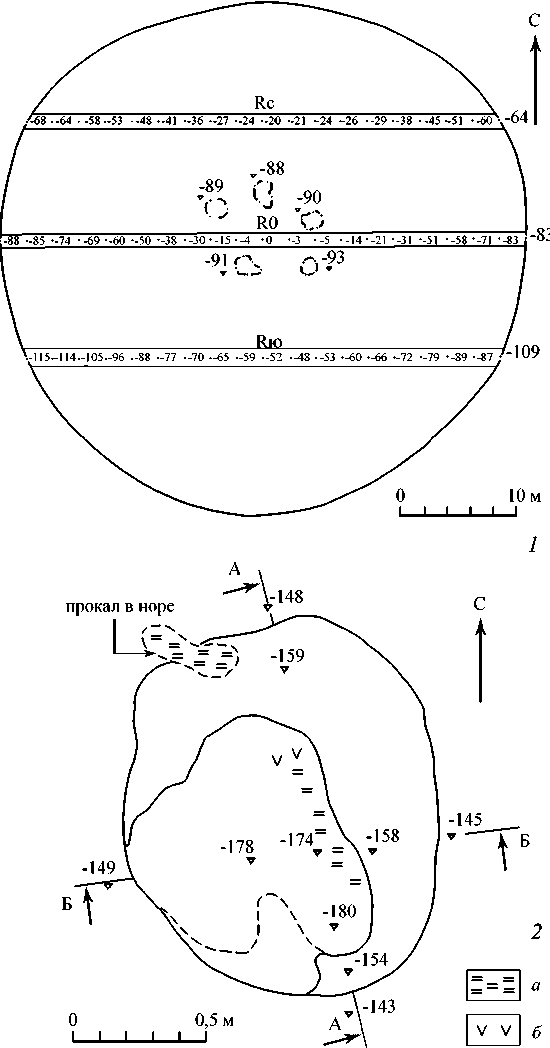

Помимо курганов № 2 и 20 в могильнике Терновое – Колбино была исследована еще одна насыпь, не содержавшая могилы, курган № 28. Как и остальные, она не была большой, около 20 м в диаметре, высотой 0,29 м ( Гуляев , 2000. С. 44). Однако, в отличие от остальных культово-поминальных комплексов, под курганом на уровне погребенной почвы находилась цепочка из 12 подпрямоугольных ямок (рис. 4: 1 ). Размеры всех ямок практически идентичны – 1,2 × 0,6 × 0,4 м (разница составляет 2–3 см), все они оказались пустыми, за исключением ямки I. В ее заполнении были найдены два мелких фрагмента стенок лепного сосуда, два мелких обломка бедренной кости и зуб особи мелкого рогатого скота, а также железное кольцо, вероятно относящееся к конской сбруе (рис. 4: 2 ).

Конечно же, интерпретировать данное сооружение как культово-поминальный комплекс возможно лишь с большой долей условности, так как ничего схожего с рассмотренными ранее памятниками данный курган не имеет. Характер использования ямки I можно трактовать как место проведения тризны, благодаря наличию фрагментов керамики и костей животных, однако цели сооружения остальных ямок остаются непонятными. Аналогию подобному комплексу можно увидеть лишь в кургане «Б» Прохоровского могильника, под насыпью которого была обнаружена схожая цепочка из пяти подпрямоугольных ямок ( Яблонский , 2010. С. 23). Подтверждением определенных связей двух необычных комплексов является тот факт, что среди инвентаря погребения 3 данного кургана был обнаружен железный с золотой плакировкой зооморфный крючок в виде фигуры кошачьего хищника (Там же. С. 119). Широкое распространение подобные зооморфные крючки получили именно в Среднем Подонье, где их насчитывается наибольшее количество среди всех металлических крючков скифосибирского мира ( Гуляев , 2016. С. 8).

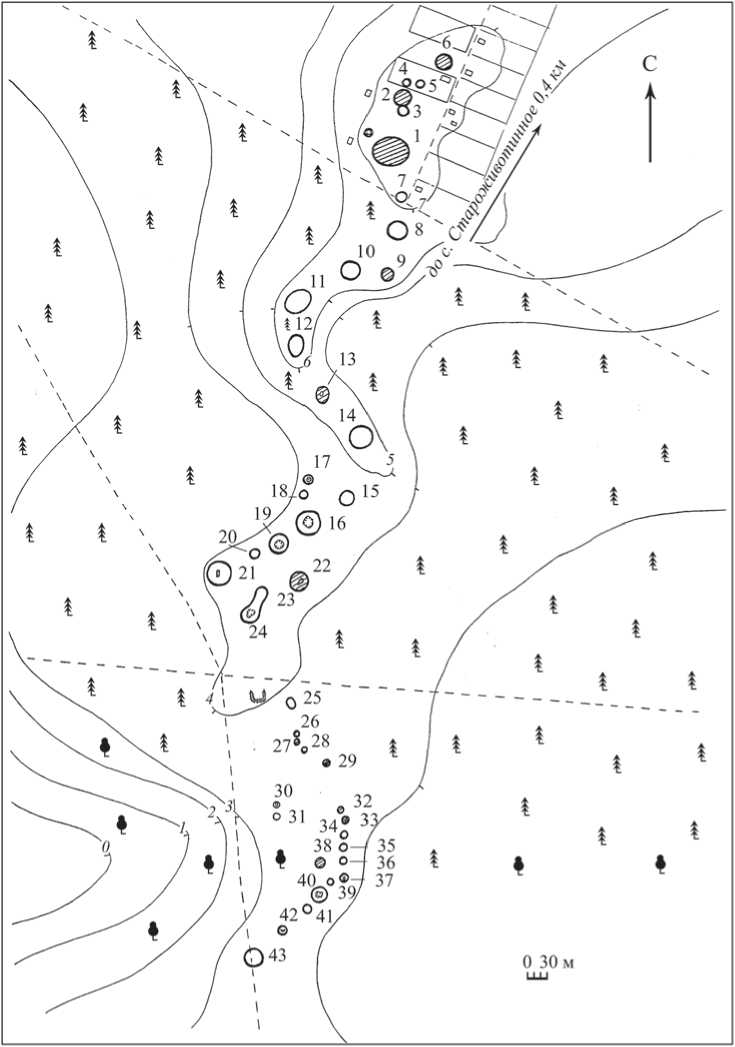

Обратившись к могильнику у с. Староживотинное, в группе курганов скифской эпохи также находим культово-поминальный комплекс. Курган № 32 представлял собой небольшую насыпь, высотой 0,35 м и диаметром 8 м ( Медведев ,

Рис. 4. Могильник Колбино-I, курган № 28

1 - план кургана; 2 - железное кольцо из ямки I; 3 - ямки V, VI (по: Гуляев, 2000)

1997. С. 6). Под насыпью обнаружено лишь небольшое пятно золотистого цвета, по всей вероятности – кострище, диаметром около 1 м. А. П. Медведев высказал предположение, что данный курган являлся кенотафом ( Медведев , 1997. С. 7), но такая интерпретация представляется не совсем верной.

Структура комплекса кенотафа стремится повторить структуру непосредственно погребального комплекса ( Смирнов , 1997. С. 176). В кургане № 32 могильника у с. Староживотинное, как, впрочем, и во всех описанных выше комплексах, подобной тенденции не наблюдается. Погребальный обряд населения Среднего Подонья в скифскую эпоху предполагал возведение под курганной насыпью сложных сооружений, таких как, например, каркасно-столбовые деревянные склепы (впускаемые под землю/сооружавшиеся на дневной поверхности). Наличие под насыпью лишь кострища скорее говорит о том, что курган № 32 является культово-поминальным комплексом, схожим по характеру с курганом № 20 могильника Колбино-I. Причем данная насыпь тесно связана с южной группой курганов могильника, являясь ее завершением (рис. 5), что характерно для комплексов, рассмотренных ранее.

Также необходимо отметить, что курганы без захоронений в кругу памятников скифской эпохи степной и лесостепной зон Северного Причерноморья известны в настоящее время достаточно широко. Среди них Ульские курганы, группы курганов междуречья Дона и Кагальника (могильники Высочино I, V, VI, VII, Новоалександровка, Красногоровка), многочисленные курганы с территории лесостепного Поднепровья и Побужья ( Балонов , 1987. С. 38–45; Беспалый и др. , 1989; Бессонова , 1989; Ковпаненко и др. , 1989. С. 36–49; Скорый , 1997. С. 83). Все эти памятники большинством исследователей трактуются именно как святилища, связанные с тем или иным культом. Так, например, С. А. Скорый высказывает мнение, что «большинство из них (курганов без захоронений. – В. С. ) являлось святилищами заупокойного культа, поминальными местами, т. е. было непосредственным образом связано с функционированием погребального комплекса» (Там же. С. 23).

Полностью соглашаясь с этим мнением, хотелось бы немного остановиться на терминологии. Как было отмечено выше, большинство исследователей называют подобные ритуальные площадки скифской эпохи святилищами. Однако понятие «святилище» представляется в данном случае несколько обобщенным, не отражающим конкретной сферы мировоззренческих представлений социума. Сооружение подобных площадок в рамках единого ансамбля могильников, возведение над ними кургана говорит о связи с заупокойным культом. Поэтому наиболее верным видится употребление по отношению к подобным курганам термина «культово-поминальный комплекс», что более ясно отражает характер памятников.

Подводя итоги, можно обобщить характерные черты культово-поминальных комплексов скифской эпохи региона Среднего Подонья. Все описанные комп-лексы1 представляют собой небольшие насыпи, под которыми обнаруживаются либо следы кострищ (Колбино-I, курган № 20; Староживотинное, курган № 32),

Рис. 5. Курганный могильник у с. Староживотинное. План (по: Медведев, 2001) 1–43 – курганные насыпи либо ямы с заполнением из мешаного грунта с углем, золой и обожженной глиной (Мастюгино, курган № 24/8; Терновое-I, курган № 2). Стоит особо отметить большое сходство культово-поминальных комплексов Среднего Подонья с аналогичными памятниками лесостепного Поднепровья, где культовые площадки также представляли собой либо многочисленные кострища, либо ямы со следами воздействия огня (Ковпаненко и др., 1989. С. 36–49; Скорый, 1997. С. 83).

Именно использование огня в ритуальных действиях является характерной чертой подобных памятников в лесостепной зоне. Культ огня входит в круг древнейших верований индоевропейцев ( Литвинский , 1991. С. 84), особенно ярко впоследствии проявившись в религии зороастрийцев, «огнепоклонников». Однако скифское население лесостепи, как, вероятно, и большая часть скифосибирского мира, вряд ли огню поклонялось ( Помаскина , 1975. С. 69). Скорее всего, данный культ был органической частью их религиозного мировоззрения, ярко обозначившись, в частности, в погребально-поминальной обрядности, где огонь стал своеобразным медиатором между миром мертвых и живых, будучи одновременно и средством, помогающим погребенному перенестись в загробный мир, и препятствием к возвращению души покойного в мир живых.

Таким образом, «курганы без погребения», ранее мало привлекавшие внимание исследователей, являются одним из важнейших свидетельств о верованиях древнего населения Среднего Подонья, и дальнейшие полевые исследования значительно расширят наши представления о скифской эпохе.

Список литературы Культово-поминальные комплексы скифского времени на Среднем Дону

- Балонов Ф. Р., 1987. Святилища скифской эпохи в Адыгее (интерпретация курганов на р. Уль)//Скифо-сибирский мир: Искусство и идеология/Отв. ред.: А. И. Мартынов, В. И. Молодин. Новосибирск: Наука. С. 38-45.

- Башилов В. А., 1963. Курганы с трупосожжениями у с. Мастюгино//СА. № 2. С. 151-158.

- Беспалый Е. И., Головкина Н. Н., Ларенок П. А., 1989. Поминальные памят-ники IV в. до н. э. -III в. н. э. Доно-Кагальницкого водораздела//СА. № 3. С. 154-162.

- Бессонова С. С., 1989. Культовые сооружения скифского времени в Побужье//I Кубанская археологическая конференция: тез. докл. Краснодар: Ку-банский гос. ун-т. С. 53-54.

- Гуляев В. И., 2000. Отчет о работе Потуданской экспедиции Института ар-хеологии РАН в 1999 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 22709.

- Гуляев В. И., 2016. ЗООМОРФНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЮЧКИ СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ В ЕВРАЗИИ: КАТАЛОГ И ОПИСАНИЕ. М.: ИА РАН. 104 с.

- Ковпаненко Г. Т., Бессонова С. С., Скорый С. А., 1989. Памятники скифской эпохи Днепровского Лесостепного Правобережья (Киево-Черкасский ре-гион). Киев: Наукова думка. 336 с.

- Литвинский Б. А., 1991. Семиреченские жертвенники (индоиранские истоки сакского культа огня)//Проблемы интерпретации памятников культуры Востока: сб. ст./Под ред. Б. А. Литвинского. М.: Наука. С. 66-88.

- Макаренко Н. Е., 1911. Археологические исследования 1907-1909 гг.//ИАК. Вып. 43. СПб.: Тип. Гл. Упр. Уделов. 140 с.

- Медведев А. П., 1997. Отчет о раскопках курганного могильника скифского времени у с. Староживотинное Рамонского р-на Воронежской области в 1996 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 20632.

- Медведев А. П., 2001. Раскопки Староживотинного могильника скифского времени//Верхнедонской археологический сборник. Вып. 2/Отв. ред. А. Н. Бессуднов. Липецк: Успех-Инфо. С. 4-15.

- Помаскина Г. А., 1975. К вопросу о культе солнца в верованиях ранних ко-чевников Прииссыккулья//Ранние кочевники Средней Азии и Казах-стана: краткие тезисы докладов на конференции (ноябрь 1975 г.)/Отв. ред. В. М. Массон. Л. С. 68-70.

- Пузикова А. И., 2001. Курганные могильники скифского времени Среднего Подонья (Публикация комплексов). М.: Индрик. 272 с.

- Савченко Е. И., 2001. Могильник скифского времени «Терновое 1 -Колбино 1» на Среднем Дону (погребальный обряд)//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: Труды Потуданской археологической экспедиции ИА РАН, 1993-2000 гг.: сб. ст./Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 53-144.

- Скорый С. А., 1997. Стеблев: скифский могильник в Поросье. Киев: Наукова думка. 176 с.

- Смирнов Ю. А., 1997. Лабиринт: морфология преднамеренного погребения. М.: Восточная литература. 279 с.

- Шевченко А. А., 2009. Новые материалы к изучению курганного могильника скифского времени Колбино I на Среднем Дону//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: Труды Донской археологической экспедиции ИА РАН, 2004-2008 гг.: сб. ст./Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 26-112.

- Яблонский Л. Т., 2010. Прохоровка: у истоков сарматской археологии. М.: Таус. 384 с.