Культово-жилищный комплекс Кайнар второй половины XVIII - начала ХХ в. на Северном Устюрте как историко-культурный и архитектурный памятник

Автор: Ажигали С.Е., Турганбаева Л.Р.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 4 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые публикуются материалы исследования одного из выдающихся образцов казахских стационарных поселений североустюртской зоны (район Донызтау), отражающих важнейшие исторические процессы перехода кочевников-скотоводов к полуоседлости (середина XIX - начало ХХ в.) и вошедших в науку как «культово-жилищные комплексы» (КЖК). Исключительно репрезентативный памятник Кайнар рассмотрен как социокультурный феномен и целостный архитектурно-ландшафтный ансамбль. Освещены история изучения донызтауских КЖК и настоящего комплекса; предпосылки их генезиса, роль в этом религиозных подвижников на примере жизни и деятельности ишана Досжана Кашакулы. Публикация материалов сопровождается анализом основных частей комплекса (поселение, некрополь) и составляющих их элементов. Определены принципы архитектурно-пространственной организации КЖК: структурность, функциональность, непрерывность континуума в ландшафте и др. Выявлено архитектурно-планировочное решение поселения в целом и отдельно медресе с характерными узлами организации последнего; прослежены связи культовых зданий со среднеазиатскими, казахстанскими образцами. Предложены гипотетическая реконструкция культово-жилищного комплекса и интерпретация общественных залов в соответствии с их функциями. Определены роль некрополя в структуре КЖК, принципы его пространственной организации и развития, показана визуальная связь между отдельными его элементами. Рассмотрены виды и типы мемориальных памятников, средства их гармонизации, связь с архаическими представлениями, архитектурные и художественно-стилистические особенности, характер внешней информационно-декоративной обработки («текстуры») камнерезных сооружений. Показано историко-культурное значение комплекса Кайнар как памятника эпохи перехода к полуоседлости и утверждения ислама в степном регионе.

Северный устюрт, культово-жилищные комплексы, кочевники, полуоседлость, досжан-ишан кашакулы, медресе

Короткий адрес: https://sciup.org/145146491

IDR: 145146491 | УДК: [397+904.7+726.13+297.1](574.5)"17/19"-057.66 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.4.109-119

Текст научной статьи Культово-жилищный комплекс Кайнар второй половины XVIII - начала ХХ в. на Северном Устюрте как историко-культурный и архитектурный памятник

Одной из форм перехода значительной части кочевников-казахов Арало-Каспийского региона на полу-кочевой-полуоседлый образ жизни в XIX в. явилось формирование стационарных поселений нового типа – населенных пунктов, включавших в себя некрополи (кладбища), мечети и медресе, стационарные жилища. В науку они вошли под названием «культово-жилищные комплексы» (КЖК). Основным районом сложения этих поселений явился Северный Устюрт (Донызтау), где на фоне общеисторических предпосылок ключевое значение имел ряд важных естественно-исторических, природных факторов: возможности к развитию сенокошения и землеобработки, наличие экологических ниш-укрытий в виде больших оврагов вдоль чинка плато, обилие строительного камня и т.д. Просуществовав без малого 100 лет, в 1930-х гг. при коллективизации КЖК (более 30) были заброшены, однако чудом сохранились как памятники былой культуры и сегодня являют собой своего рода «архитектурноархеологические заповедники». Их изучение проливает новый свет на развитие культуры, социальной истории кочевников-скотоводов Арало-Каспия в Новое время, на особенности перехода степняков к полуоседлости, историю развития народного зодчества и камнерезного искусства казахов, распространение исламской религии как идеологии в кочевой среде. Настоящая статья посвящена наиболее характерному памятнику – культово-жилищному комплексу Кайнар.

Первые сведения о Кайнаре обнаруживаются в «Атласе Оренбургского края» 1869 г., где комплекс был отмечен как «Дом Ишана» [Атлас…, 1869, л. XII-3]. В конце века (1892 г.) памятник указан в отчете научной экспедиции на Устюрт геоморфолога С.Н. Никитина [1893, с. 78]. В 1904 г. в районе Донызтау проводил изыскания геоботаник В.А. Дубянский, осуществивший фотофиксацию отдельных культовожилищных комплексов [1904]. Важное упоминание о памятнике находим также в поминальной песне (жоқтау) на смерть основателя поселения Досжа-на-ишана Кашакулы (1896 г.) казахского поэта Кер-дери Абубакира [Кердері Əбубəкір, 1993, с. 148–149]. В 1962 г. комплекс Кайнар был изучен Гурьевской (Эмбинской) экспедицией Института истории, археологии и этнографии АН КазССР (рук. Х.А. Аргын-баев), когда наряду с первичной фиксацией памятни- ка были собраны этнографические материалы (см.: [Арғынбаев, 1987, с. 113]). В этот же период некрополь Кайнар обследовался в прикладном аспекте со статистическим подсчетом родовых знаков географом С.В. Викторовым [1971]. Целенаправленное исследование КЖК Кайнар осуществлялось ЗападноКазахстанской комплексной этноархеологической экспедицией (ЗККЭАЭ, рук. С.Е. Ажигали) в 1987, 2005 и 2007 гг. В последнем сезоне было проведено полное, фронтальное обследование памятника – с инструментальной съемкой, детальной фотофиксацией, архитектурными обмерами, изучением эпиграфики и панорамной фотосъемкой с дельтаплана (Р. Сала, Ж.-М. Деом).

История формирования КЖК Кайнар

Культово-жилищный комплекс Кайнар находится в западной части Северного чинка Устюрта (Донызтау) на территории современной Атырауской обл. (в ее юго-восточном углу), в 61,5 км к югу от ближайшего пос. Дияр (Байганинский р-н Актюбинской обл.). Название связано со свойствами местности, где имелись источники, родники (каз. қайнар ). Памятник расположен в северном ответвлении крупного оврага (сая) Та-састау (рис. 1) на относительно пониженном участке, укрытом возвышенностями. К юго-востоку от него проходит русло поросшего зеленью ручья, а в 1 км к северу находится многоводный колодец.

Первоначальное формирование памятника связано, очевидно, с существованием здесь небольшого родового кладбища во второй половине XVIII – начале XIX в., рядом с которым позднее, в 1840-х гг., появилось стационарное поселение с мечетью (медресе). Его основателем был представитель мусульманского духовенства из казахского рода шомышты-табын (подрод каракойлы, подразделение коныр) Досжан (Достмухаммед*) Кашакулы (1812–1896)**. Биогра-

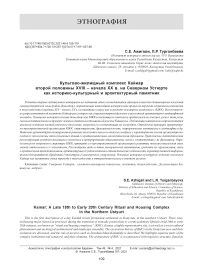

Рис. 1 . Расположение КЖК североустюртской зоны, комплекса Кайнар и близлежащих памятников.

1 – Кайнар; 2 – Тасастау; 3 – Кызылуйык; 4 – Беспай; 5 – Тущщы-айрык; 6 – Ащы-айрык; 7 – Аксаймола; 8 – Оким-Киик; 9 – Толебай; 10 – Султан-акын; 11 – Токсанбай; 12 – Шерлигул; 13 – Егиндыбулак; 14 – Шолабай; 15 – Колбай. а – населенный пункт, ж.-д. станция; б – железная дорога; в – край Устюрта, чинки; г – сор, разлив; д – КЖК; е – зона размещения КЖК; ж – некрополь, кладбище; з – древнее поселение; и – курган; к – колодец.

фические данные о Досжан-ишане, который известен в народе также как Дощеке, Досеке, достаточно отрывочны и порой противоречивы. Родился он в религиозной семье: отец Ка-шак был мулла и, очевидно, дал сыну первичное образование (арабская грамота и т.д.). Здесь необходимо отме- тить, что семья принадлежала к той группе кочевых казахов Арало-Каспия (крупные роды адай, табын и шекты), которая издавна находилась под сильным политическим и культурно-идеологическим влиянием Хивинского ханства, причем граница последнего до середины XIX в. проходила к северу от Устюрта. Район низовьев Амударьи, куда в отдельные суровые годы откочевывали местные казахи, прежде всего та-бынцы, был известен среди них как Бескала – «Пяти-градье», считался центром исламской религии и конфессионального образования (как и соседняя Бухара).

По всей видимости, серьезное религиозное образование Досмухамбет Кашакулы получил в медресе Хивы, о чем также свидетельствует его последующий титул «ишан»*, характерный для мусульманско-суфийской традиции Средней Азии. На это же указывает и архитектура культовых комплексов, мечетей, созданных им впоследствии (в Кайнаре и на Шийлису), – с использованием среднеазиатских традиций зодчества и строительных приемов: купольно-сводчатые перекрытия (в т.ч. специфические коробовые своды), подкупольные конструкции и др. Согласно поминальной песне Кердери Абубакира, пиром (наставником) Досжана был Ол-дан (ишан) [Кердері Əбубəкір, 1993, с. 148]. Вместе

с тем существует версия о его обучении в медресе Оренбурга, а именно в татарском поселении Кар-галы [Салқынұлы, 2006, с. 17–18], что нам представляется недостаточно обоснованным. Для столь раннего периода (конец 20-х – 30-е гг. XIX в.) более естественным было получение религиозного образования выходцем с Устюрта все же в Хиве (или Бухаре). Очевидно, с этого времени Досжан Кашаку-лы уже начал свою религиозно-просветительскую деятельность среди кочевого населения (обучение детей арабской грамоте и другим предметам в аульных мектебах и т.д.), приобрел определенный статус, о чем свидетельствует его личная печать, датируемая 1832/33 г. Параллельно обучался в медресе, которое, возможно, окончил в течение этого десятилетия.

Следующим важным этапом в жизни До сжан-ишана явило сь строительство мечети и обустройство поселения в местности Кайнар на Северном Устюрте. Согласно поминальной песне Кердери Абубакира, это произошло «где-то около 1850-го года» [Кердері Əбубəкір, 1993, с. 148]. К ранней датировке этого события склоняется и этнограф Х. Аргынбаев, который посетил памятник и провел опросные изыскания еще в 1962 г., полагая, что мечеть здесь была возведена в первой половине XIX в. [1987, с. 113]. В целом имеющиеся данные (в т.ч. и особенности надмогильных сооружений некрополя) свидетельствуют о строительстве поселения и мечети во второй половине 1840-х – начале 1850-х гг. К этому времени Досжан Кашакулы уже сформировался как серьезный религиозный деятель и духовный про светитель, главной задачей которого стало распространение ислама и конфессионального образования в среде кочевников-скотоводов в южной части расселения казахов

Младшего жуза. Видимо, возведение мечети и организация медресе на Кайнаре были предприняты им уже после совершения хаджа в Мекку, о чем глухо упоминали некоторые наши информаторы, например Таганов Ашыкгали (1903 г.р., пос. Ко сшагыл Гурьевской обл.; запись 1989 г.), предполагавший, что раннее паломниче ство было осуществлено совместно с другим известным религиозным деятелем – Нур-пеке-ишаном (см. также: [Аджигалиев, 1994, с. 58, примеч. 15])*. Считается, что Досжан-ишан совершил всего три хаджа, причем два из них позднее – в 70-х гг. XIX в.

Идеей распространения мусульманства в обширном районе был обусловлен выбор места для обустройства поселения: на стыке кочевых путей основных насельников Устюрта и Мангыстау – ка-захов-табынцев и адаевцев; недалеко от района весенних разливов степных речек Шаган и Манисай с возможностью сенокошения дважды в году. Природные условия и стабильная хозяйственная инфраструктура создавали оптимальные предпосылки для жизнеобеспечения нового стационарного поселения, в т.ч. для полустойлового содержания скота. Более того, Досжан Кашакулы устроил искусственное орошение небольшой площади земли в зоне родников под просо, бахчевые культуры, древесные и кустарниковые растения, предполагая использовать сельскохозяйственную продукцию для нужд медресе, а возможно, и для реализации/обмена. Судя по развитой структуре поселения и большому кладбищу, культовый комплекс функционировал до статочно интенсивно. Поселение было тесно интегрировано в хозяйственно-культурную жизнь скотоводов-кочевников, которые посещали его в весенний и осенний периоды, обеспечивая жителей скотом, топливом, оставляя детей на обучение, проводя необходимые ритуалы на некрополе (подробнее см.: [Аджигали-ев, 1994, с. 58–59]).

Разнообразная хозяйственная деятельность (где главным оставалось скотоводство) шла рука об руку с конфессиональным образованием. Обучение длилось от трех до тринадцати лет и осуществлялось по общеизвестным в Средней Азии учебникам по арабскому языку, мусульманскому праву, религиозной философии, логике, догматике, метафизике и другим отраслям знаний. Воспитанников учили не только элементарным правилам человеческого общежития, но и хорошим манерам, культуре публич- ных выступлений, т.е. всему тому, что потом могло пригодиться в жизни. Досжан-ишан прожил на Кайнаре ок. 20 лет, обучая детей кочевников арабской грамоте и готовя более углубленно учеников и последователей в медресе. Выпускники Кайнара составили целую плеяду известных в Западном Казахстане исламских священнослужителей, в т.ч. ишанов, ахунов, кажы, хальфе (духовные лица, достигшие разных уровней обучения по четырехступенчатой системе). Многие из них впоследствии обосновались в Донызтауском районе и связали свою жизнь и деятельность с аналогичными стационарными поселениями, количество которых существенно выросло во второй половине XIX в.

После введения царским правительством в 1868 г. «Временного положения об управлении в степных областях…», ограничивавшего в т.ч. деятельно сть мусульманского духовенства, До сжан Кашакулы был вынужден переселиться на север (ближе к Оренбургской колониальной администрации), в верховья р. Ойыл, где он обустроил другой культово-жилищный комплекс, который впоследствии получил название Ишан-ата (к югу от современного пос. Шу-баркудык). Безусловно, этот факт свидетельствует о большом влиянии, авторитете ишана среди казахов Арало-Каспия, прежде всего обширного района к югу от р. Эмбы. Очевидно, именно в донызтауский период Досжан Кашакулы приобрел среди духовенства и населения почетный титул «хазрет» ( қазірет ), обозначающий высокопоставленное духовное лицо, мусульманского авторитета (в региональном масштабе). Для нашего исследования особый интерес представляет созданная им идеальная модель образования в условиях вековой архаики, в пустынной степи. Досжан-ишан предложил альтернативу передвижным и нелегальным конфессиональным «школам» низшей ступени (мектебам), размещавшимся в землянках и юртах, – самодостаточное учебное заведение с предоставлением проживания, питания, учебной литературы, программа которого включала не только обучение грамоте, канонам ислама, но и воспитание, развитие личности.

Архитектура памятника и его основные структурные элементы

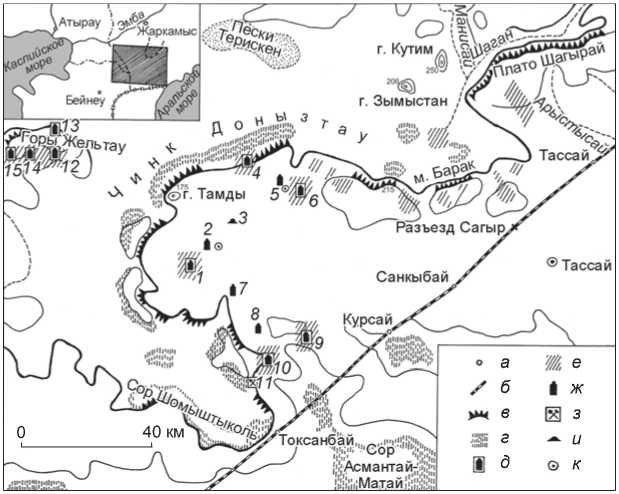

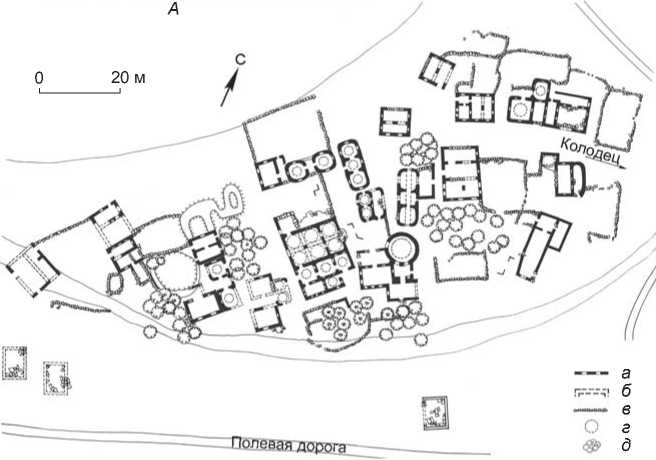

Всестороннее наземное обследование памятника, включая инструментальную съемку планов и анализ аэрофотоснимков, показывает, что КЖК Кайнар являет собой уникальный архитектурно-ландшафтный ансамбль (рис. 2). Комплекс имеет подтреугольную в плане форму (общие параметры 300 × 200 м; площадь 60 000 м2), длинной стороной ориентирован по линии В–З и состоит из двух основных частей, примыка-

Рис. 2. КЖК Кайнар: панорамный вид местности с северо-северо-востока ( снимок с дельтаплана, 2007 г. Р. Сала, Ж.-М. Деом ).

ющих друг к другу: поселения и некрополя (рис. 3, А , Б ). В его состав входят также обустроенный колодец в северо-восточном углу комплекса, источник ( бұлақ ) в 600 м к югу и участки к юго-востоку от поселения, между ним и поймой оврага.

Поселение расположено в низине между некрополем и дорогой, ведущей к колодцу, по очертаниям плана занимает сравнительно узкий клинообразный участок (площадь 160 × 100 м), вытянутый по линии СВ–ЮЗ (рис. 3, В ), и включает развалины многочисленных (до 30) построек, в основном возведенных из блоков известняка-песчаника. Среди них четко выделяется ядро поселения – медресе: группа одноэтажных, разных по характеру, размерам и форме строений, сгруппированных вокруг двора. Их разнообразие обусловлено тем, что на юге Арало-Каспия ранние образцы медресе (мектебов) размещались в юртах, землянках и пещерах, поэтому при первоначальном развитии новой мусульманской архитектурной традиции на Устюрте подвижник обращался к раз-

ным источникам, прежде всего среднеазиатским. Подтверждением тому являются, во-первых, присущие кайнарскому медресе признаки мусульманского общежития, известного в соседней Средней Азии в форме суфийской ханака и, во-вторых, меткое определение русского геолога С.Н. Никитина аналогичного комплекса, обустроенного Досжан-ишаном позднее (в Шийлису), – «киргизский монастырь».

Медресе – мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение, которое, по мнению В.В. Бартольда, генетически восходит к буддийскому монастырю – вихаре [Бартольд, 1966, с. 112]. Историки архитектуры определяют его как вуз-интернат, архитектурно оформленный в виде дворового пространственного образования с общественными помещениями (вестибюль, дарсхана, мечеть) в угловых частях главного фасада и общежитием студентов, располагающимся вокруг открытого двора [Мань-ковская, 2014, с. 221]. Подобная замкнутая структура в Казахстане имела место только в более позднем медресе Калжан-ахуна (около г. Кызылорды, начало XX в.) [Свод…, 2007, с. 304–306], в то время как в медресе южных районов дворы открывались с одной или двух сторон и планы имели П- и Г-образный вид [Свод…, 1994, с. 238; Свод…, 2002, с. 91–92].

Жесткая регламентация отсутствует и в архитектуре учебного заведения Досжана-ишана. Исходя из условий застройки в сложном рельефе, он возвел медресе по принципу асимметричной, но пространственно уравновешенной композиции. На возвышенности возник двор, свободно окруженный несомкнутыми зданиями, которые лишь фиксировали границы участка: юго-западный угол занимал комплекс мечети, юговосточный – юртообразное сооружение с пристроенными объемами, северо-восточный и северо-западный – постройки общежития.

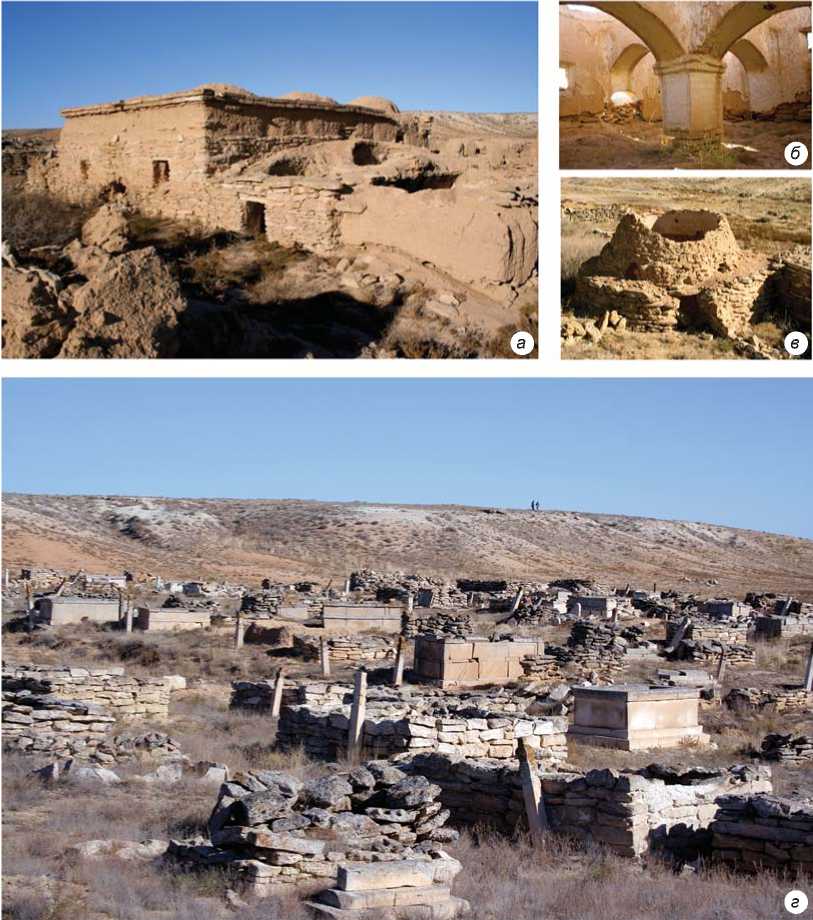

Рассмотрим отдельные компоненты медресе Кайнара. Характерными узлами его планировки, как и любого другого медресе, являются общественные залы и их место в общей композиции. Первый узел – комплекс мечети. Это довольно значительное по размерам сооружение сложных очертаний, со стенами из отесанного камня на глиняном растворе, без фундамента; верхняя часть стен и купола – из сырцового кирпича. Ядром композиции являлась ориентированная по линии СВ–ЮЗ мечеть (размеры 13,2 × 9,2 м, высота 4,7 м), в которой узнаваема схема среднеазиатской столпно-купольной (два столба и шесть куполов) квартальной мечети (рис. 3, В , в центре; 4, а ).

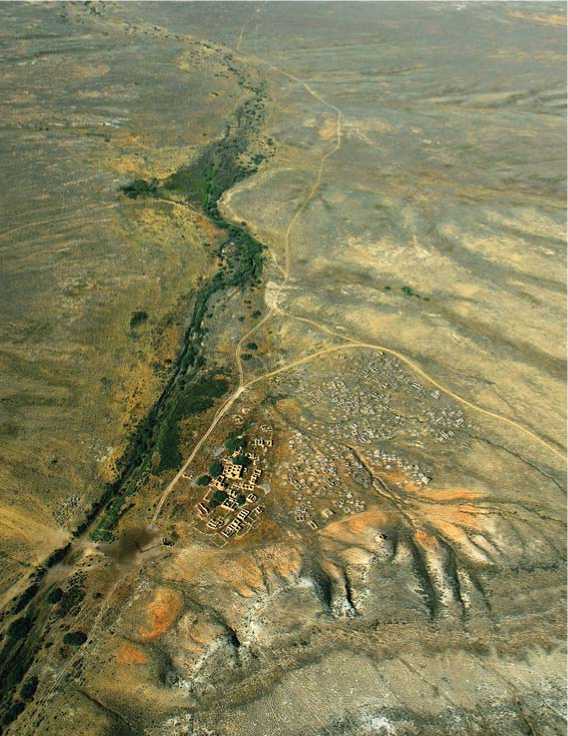

Рис. 3. Планиграфия комплекса Кайнар.

А – ортогональный вид сверху ( снимок с дельтаплана, 2007 г. ); Б – ситуационная схема ( на основе инструментальной съемки, 2005 г. ): 1 – поселение, 2 – некрополь; В – план поселения ( обмеры 2005, 2007 гг. ).

а – сохранившиеся стеновые конструкции; б – предполагаемые стены и арки; в – каменные ограждения; г – предполагаемые купольные перекрытия; д – зеленые насаждения.

В

Для создания вестибюля в ней массивной перегородкой отделили два отсека с куполами, и в квадрате стен молельного зала остался центральный пилон с перекинутыми через него подпружными арками с пандативами в виде вогнутого треугольника (рис. 4, б ). Это тщательно оштукатуренное и побеленное помещение освещалось через оконные проемы, на югозападной стене они фланкировали полуциркульную нишу михраба. Два дверных проема связывали молельный зал с входным помещением, еще два вели в боковые пристройки. Полагаем, что справа от мих-раба находилось служебное помещение, слева – библиотека и учебные классы.

Второй общественный зал медресе, интерпретируемый нами как аудитория для громкого чтения Корана, занимал юго-восточный угол и представлял собой округлое в плане (внутренний диаметр 10 м) сооружение башенного типа в виде высокого сфероконического купола из красного кирпича, поднятого на массивном цилиндрическом каменном основании с широким проемом парадного входа со двора (рис. 4, в ).

Третий зал входил в состав помещений постройки, расположенной к северо-востоку от худжр, и, по всей видимости, был предназначен для коллективных ритуальных трапез. Он квадратный в плане, довольно просторный (5,5 × 5,6 м) и нарядный (обилие оконных проемов и декоративных ниш, фигурная кладка на арках и пр.), с массивным пилоном в центре, через который на стены поперек помещения перекинуты две широкие арки. Наличие внутри этого столпа очага с дымоходом позволяет наделять его религиозным смыслом. Аналогии прослеживаются с «алоухана» горного Таджикистана, «домами огня» и каляндархана Хорезма [Снесарев, 1963, с. 197–

199]. Кроме того, общеизвестна сакральная связь огня с деревом [Снесарев, 1969, с. 193]. Можно добавить еще уподобление, извлеченное из исламской традиции. В суре «Свет» (Коран, 24, 35) говорится о «дереве благословенном», т.е. исполненном духовных излучений, – символе Света Аллаха [Коран…, 2003, с. 383]. Все это лишний раз подтверждает принадлежность медресе Досжан-ишана отдельной ячейке суфиев.

Худжры, предназначенные для проживания учащихся и преподавателей, окружали двор с северной и восточной стороны, часть их разместилась к западу от мечети. Эти постройки соответствовали разным стадиям и формам перехода от кочевания к оседлости: полуземлянки перемежались с глинобитными и юртообразными строениями, возможно, и с войлочными юртами. Остатки более капитальных жилых домов, нередко с огороженными участками, сохранившиеся в северо-восточной части поселения, думается, принадлежали наставнику и учителям школы.

Вторая часть КЖК Кайнар представлена ансамблем, почти не уступающим поселению по своему композиционному звучанию, – это некрополь, расположенный с его западной стороны. Перед нами

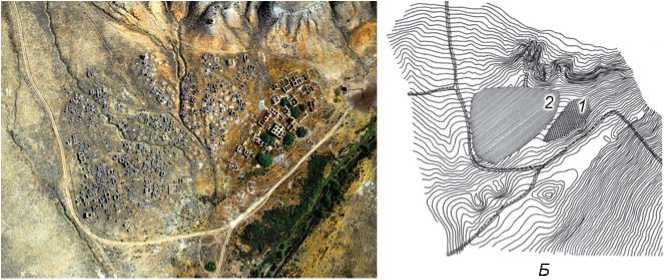

Рис. 4. Архитектура комплекса Кайнар.

а – общий вид мечети с юга; б – интерьер молельного зала; в – общий вид общественного зала медресе; г – некрополь (центральная часть). Снимки 2005 г.

крупнейший мемориальный комплекс Устюрта, художественная целокупность которого образована разнотипными и разновременными сооружениями второй половины (либо конца) XVIII – начала XX в., несущими в себе черты стиля своей эпохи (рис. 4, г). Здесь насчитывается ок. 1 000 памятников (включая и композитные) над захоронениями представителей казахских родов табын, адай, шекты и др. Крупные, монументальные сооружения перемежаются с малыми формами; почти все они выполнены из местного камня – известняка-песчаника. Многие намогильни-ки превратились в бесформенные развалины, покосились, выветрились, изъедены солью, имеют следы па- тины. Тем не менее они иллюстрируют всю палитру памятников мемориальной архитектуры мангыстау-устюртского района, генезис их форм.

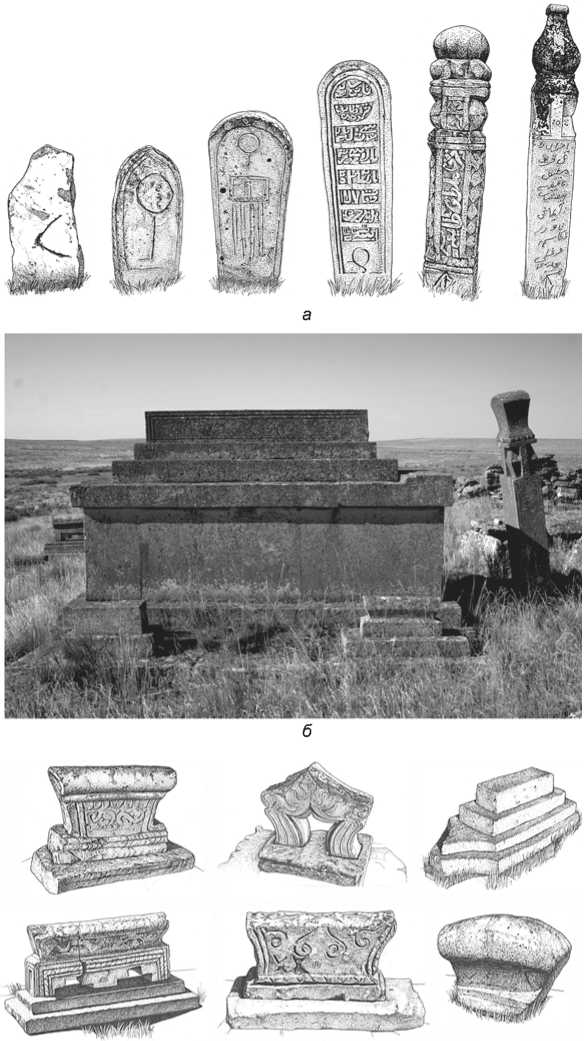

Около половины памятников репрезентативные, отличающиеся многообразием типов и богатством художественной, камнерезной отделки (более 50 монументальных сооружений и 500 малых форм); остальные – архаичные формы: надмогильные насыпи, наброски, каменные оградки, небольшие грубые стелы, сооружения ящичной конструкции и т.д. Монументальные памятники – усыпальницы глав родовых подразделений и зажиточных степняков – на некрополе Кайнар представлены единичными мавзолеями

Рис. 5. Малые формы архитектуры.

а – кулпытасы, середина XIX – первая половина ХХ в.; б – сандыктас, конец XIX – начало ХХ в. ( снимок 2007 г. ); в – надгробия (типа «койтас», ступенчатые), середина XIX – начало ХХ в.

и преимущественно саганатамами – архитектурными оградами. Первых выявлено всего три, причем один из них полуразрушенный и фактически представляет собой гигантскую ограду-«мавзолей». Два других сооружения, сохранившие признаки купольных построек, находятся в северной части некрополя. Один из них расположен на возвышенности, на обособлен- ном участке кладбища (қауым). Детальное обследование другого памятника, в низине, – мемориала Кожыма Жанку-тулы из подразделения жалпақтіл рода шомышты-табын* – показывает, что это типичный вариант центрического плитчатого мавзолея мангыстау-устюрского типа 70-х – 80-х гг. XIX в., состоящего из приземистого остова с трехслойными стенами (с наружной облицовкой) и небольшого простого купола в технике ложного свода.

Саганатамы отно сятся к по следней трети XIX – началу ХХ в. Среди них доминируют поперечно-осевые (В–З) не очень крупные памятники, рассчитанные на одно захоронение (подробнее см.: [Ажигали, 2002, с. 306]). У многих сооружений этой категории наблюдаются признаки, характерные для профессионального зодчества: индивидуализация облика, тщательная предварительная обработка стенового и декоративного материала (опиленные блоки и плиты), максимально выверенное конструктивное исполнение, дополнительная декоративная обработка (облицовка, резьба, роспись и т.д.). Но вместе с тем в общем облике этих сооружений сохраняются и архаичные черты, присущие именно мемориальной архитектуре донызтау-ского района: грубоватая фактура каменного материала, крупный декор и др. Значительных фамильных саганатамов на некрополе фактически нет, но изредка встречаются большие семейные ограды типа қорған , возведенные не из опиленных, а первично обработанных каменных блоков.

Весьма разнообразны на Кайнаре малые формы мемориальной архитектуры, среди которых преобладают стелы-кул-пытасы и надгробия (о типологии памятников подробнее см.: [Там же, с. 319– 353]). Первые представлены в основном двумя типами: 1) грубыми уплощенными стелами небольших размеров (не более 0,7 м) с выразительным силуэтом, заостренным либо полукруглым навершием и тамгой по центру лицевой плоскости; 2) художественными кулпытасами – плоскостными и четырехгранными резными столбами средних размеров и выше человеческого роста, нередко с ярусной композици- ей (рис. 5, а). Последние сохраняют основные особенности камнерезных стел мангыстау-устюртско-го района в общей композиции (ствол – переходная часть – навершие) и внешней обработке (умеренный орнаментальный плоскорельефный декор, арабографичные эпитафии на западных гранях с тамгами и изредка «рисунки»). Отметим, что кулпытасы Кайнара в целом каноничны и стандартны, особо выдающихся образцов (гигантских памятников, с уникальной резьбой и т.п.) нет, но немало хороших, добротных.

Более оригинальными выглядят различные варианты каменных надгробий: ступенчатые намогильники койтас, уштас, бестас и ящики-саркофаги (сандыкта-сы). Среди широко распространенных в мангыстау-устюртском районе койтасов, для которых характерно деление на два основных объема – постамент и верхнее «тело», – стилистически выделяются три основные группы: классические, в т.ч. архаичные; на «ножках» и надгробия-уникумы (рис. 5, в ). Архаичные памятники (например, «туркменоидные» надгробия с дугообразным «телом») могут быть датированы первой половиной – серединой XIX в. Но в целом основная масса койтасов некрополя относится к середине – второй половине XIX в. Несомненно, среди них привлекают внимание некоторые уникальные образцы.

Ступенчатые надгробия уштас («три камня») и бестас («пять камней») на кладбище Кайнар выделяются не только количеством (наибольшее скопление их в североустюртском ареале), но и разнообразием, нередко оригинальностью форм и композиций. Этот стилизованный тип надгробий в форме пирамидки с выделенным верхним брусом достаточно поздний (конец XIX – начало ХХ в.), причем встречается не только как индивидуальный памятник, но и как единое для двух-трех захоронений надмогильное сооружение на общей платформе. Необходимо отметить функциональную специфику таких памятников: в основном они зафиксированы над детскими погребениями, поскольку конструктивные особенности могил меньшего размера позволяли устанавливать подобные тяжеловесные сооружения. Среди ступенчатых надгробий некрополя нередки оригинальные образцы: с покрытием верхнего параллелепипеда плоскорельефным декором, арабографичной эпитафией, с необычным абрисом плит и т.д.

В меньшей степени на кладбище Кайнар представлена такая самобытная категория малой мемориальной архитектуры казахов, как ящики-саркофаги – сандыктасы («каменный сундук»). Выделяются две группы: небольшое скопление архаичных памятников с тамгой рода адай в южной части некрополя, относящихся, по-видимому, ко второй половине XVIII в. (возможно, к началу XIX в.); и несколько более репрезентативных художественных сандыктасов конца XIX – начала ХХ в., разбросанных по терри- тории комплекса. Среди последних отмечены незаурядные образцы камнерезной архитектуры. Таков, например, сандыктас 1881/82 г. на южной оконечности кладбища, являющийся основой интересного композитного сооружения с верхним ступенчатым надгробием, стелой-кулпытасом и двумя детскими надгробиями (рис. 5, б). Эксклюзивность памятника подчеркнута и в эпитафии, где указан зодчий-камнерез – Жалгали Жантореулы.

Помимо вышеописанных камнерезных сооружений на некрополе присутствует немало и более простых надмогильных памятников: оплывших насыпей и набросок, оградок из необработанных или первично обработанных каменных блоков и плит и т.п. Все они, как правило, являются составной частью композитных (сложных) сооружений. Это же касается и охарактеризованных выше категорий камнерезных памятников (стелы, надгробия, саркофаги), которые в «чистом» виде встречаются крайне редко. Именно сочетание их вариантов и разновидностей создает (как и на других некрополях региона) особое многообразие памятников уникального мемориального комплекса. Композитные надмогильные сооружения составляют подавляющее большинство объектов некрополя. Особенно популярны «связки» кулпытас–надгробие (типа «койтас», ступенчатое или сандыктас), кул-пытас–ограда, кулпытас–саганатам–надгробие и др. Им присущи некоторые общие особенности: развитие продольной оси сооружения, исключая мавзолеи и крупные саганатамы, по линии В–З с установкой на западном конце стелы; стилистическое разнообразие составных элементов.

Несомненно, большой интерес представляет и декоративно-информационное оформление камнерезных памятников, которое в науке получило условное определение «текст» (или «текстура»). Это арабографичная эпиграфика (эпитафии), родовые знаки (тамги), предметно-сюжетные изображения («рисунки»), а также орнаментальный декор. Не вдаваясь подробно в характеристику данной стороны изучаемых надгробий, являющейся предметом отдельных исследований, и отсылая к уже опубликованным трудам (см.: [Ажигали, 2002, с. 448–495]), отметим лишь некоторые моменты. В частности, эпитафии (на казахском языке) на памятниках некрополя, преимущественно на кулпытасах, представляют большой интерес как атрибутирующий, историко-социальный, филологический источник. Примером может служить чтение надписи на одной из стел 1880/81 г., где указано, что похороненный – «Дамла Уразғали Мұсаұлы», т.е. дамулла – высокоученый, главный мулла. С учетом нахождения здесь медресе, служителей которого, очевидно, хоронили на данном кладбище, подобная информация имеет важное историко-культурное значение.

Особый предмет исследований представляют тамги некрополя. Как уже отмечалось, они изучались в прикладном значении (для индикации кочевых путей) географом С.В. Викторовым (см. выше). Экспедицией было проведено целенаправленное исследование родовых знаков комплекса. Среди них превалируют тамги родов шомышты-табын (в различных вариантах), адай, имеется некоторое количество знаков рода шекты и единичные – жаппас и таракты-та-бын. На определенных больших участках кладбища доминируют те или иные родовые группы.

Относительно «рисунков» и орнаментального декора памятников необходимо отметить, что они не столь репрезентативны, как на комплексах более южного мангыстау-устюртского района и в отдельных некрополях североустюртской зоны, нередко стандартны (растительный декор). На сдержанности этих элементов отразилась как общая сурово-лаконичная стилистика донызтауских надгробий, так и, очевидно, нахождение на Кайнаре исламского религиозного центра и его авторитетных служителей.

Как видим, некрополь, расположенный в непосредственной близости от поселения, являлся органичной частью всего комплекса. Традиционно размещаясь на несколько возвышенном участке и разрастаясь в стороны группами в зависимости от родовой, клановой принадлежности и рельефа, он представлял собой своеобразное поселение умерших: пространство совершенно реальное и вместе с тем абсолютно запредельное (могилы предков, объекты мистического и религиозного поклонения). Кладбище также являлось значимым объектом более обширного культурного пространства, поскольку обслуживало и кочевое скотоводческое население этой части Устюрта. Архитектурная среда некрополя выражала многообразные значения. Могилы предков символизировали родовое единство и связь поколений, удовлетворяли потребность степняков в упорядоченном и непосредственном контакте с сакральным миром. Они являлись одним из способов сгущения и одухотворения пространства поселения, в первую очередь местного исламского учебного заведения.

Обсуждение

Гипотетическая реконструкция КЖК Кайнар, основанная на фундированном полевом исследовании, показывает, что данный тип поселения оптимально соответствовал местным условиям: рельефным, климатическим, гидрологиче ским. Важнейшей чертой его структуры явилась развитая дифференциация участка (общественно-жилая, просветительская, хозяйственно-бытовая, производственная сферы), повлекшая за собой многослойность. Ядро поселения – медресе – окружали, с одной стороны, жилища, загоны для скота и хозяйственные постройки, с другой – некрополь. Внешний слой охватывал хозяйственно освоенную территорию: водные источники, пастбища, заповедные зоны, посевы и т.д. В зонировании не прослеживается иерархичности и четких границ, они фиксируются естественными преградами. Все это соотносится с пониманием термина «ансамбль» в архитектуре и позволяет сформулировать принципы архитектурно-пространственной организации КЖК Кайнар: структурно сть, функционально сть, экологичность, «открытая форма» и визуальная локализация.

Заключение

Органическая адаптация мусульманской религии кочевниками Западного Казахстана, восприятие ее как новой духовной основы личной и общественной жизни привели к материальному воплощению идей ислама (единобожие, молитва, паломничество; корреляция осей захоронений = памятников с ориентацией на Мекку) в формах жизнеобеспечивающей среды (мечети, медресе) и традиционной художественной культуры (виды памятников, арабская эпиграфика и пр.) с учетом регионального общественного и архитектурно-строительного опыта. Взаимодействие новых форм культового зодчества и мемориальных традиций казахов привело к созданию неповторимого ансамбля, где пространственные взаимосвязи учебного заведения, селитебной зоны и производства, размещение объектов культа, микроклиматические условия при экстремальных внешних воздействиях обеспечили необходимый уровень физиологического и психологического комфорта.

Иными словами, восприятие обширных суровых ландшафтов аридной зоны стало для кочевников частью переживания; чинки Устюрта вошли в систему, организованную искусством, и превратились из равнодушной природы с ее вечной красотой в материальную память о радикальных преобразованиях в жизни казахов, зачатках их образовательных конфессиональных центров, консолидирующем образе выдающегося подвижника Досжана-ишана, подобравшего нужную гамму культурных кодов для реализации намеченной цели.

Исследование выполнено в рамках проекта ИРН АР08857659 Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Список литературы Культово-жилищный комплекс Кайнар второй половины XVIII - начала ХХ в. на Северном Устюрте как историко-культурный и архитектурный памятник

- Аджигалиев С.И. Памятники Донызтау (Северный Устюрт) // Изв. НАН РК. Сер. обществ. наук. – 1994. – Вып. 1. – С. 49–64.

- Ажигали С.Е. Архитектура кочевников – феномен истории и культуры Евразии (памятники Арало-Каспийского региона). – Алматы: Ғылым, 2002. – 654 с.

- Арғынбаев Х. Қазақ халқының қолөнері: ғылымизерттеу еңбек. – Алматы: Өнер, 1987. – 128 с.

- Атлас Оренбургского края: Съемка корпуса военных топографов 1860–70 гг. Масштаб: 10 верст в дюйме [1 см = 4,2 км]. – СПб.: [б.и.],1869. – 80 л.

- Бартольд В.В. Ислам // Соч. – М.: Наука, 1966. – Т. VI. – С. 79–139.

- Викторов С.В. Индикация старых путей кочевания казахских родов табын и адай и ее значение для современного освоения Устюрта // Изв. Всесоюз. геогр. об-ва. – 1971. – № 5. – С. 444–451.

- Дубянский В.А. Материалы экспедиционной поездки 1904 г. // Науч. архив РГО. Р. 112. Оп. 1.

- Кердері Əбубакір. Қазағым: Өлең, толғаулар, айтыс, жырлар. – Алматы: Жазушы, 1993. – 288 с.

- Коран: перевод смыслов и комментарии Иман Валерии Пороховой. – 7-е изд. – М.: РИПОЛ классик, 2003. – 800 с.

- Маньковская Л.Ю. Формообразование и типология зодчества Средней Азии: IX – начало XX века. – Ташкент: Baktria press, 2014. – 496 с.

- Никитин С.Н. Отчеты экспедиции 1892 г. в Зауральские степи Уральской области и Усть-Урт. – СПб.: [Тип. А. Якобсона], 1893. – 115 с.

- Салқынұлы С. Досжан хазірет: ғұмырнамалық баян. – Алматы: Дөйт-Принтхаус, 2006. – 160 с.

- Свод памятников истории и культуры Казахстана: Южно-Казахстанская область. – Алматы: Қазақ энцикл., 1994. – 368 с.

- Свод памятников истории и культуры Республики Казахстан: Жамбылская область. – Алматы: НИПИПМК, 2002. – 364 с.

- Свод памятников истории и культуры Республики Казахстан: Кызылординская область. – Алматы: Аруна, 2007. – 376 с.

- Снесарев Г.П. Традиция мужских союзов в ее позднейшем варианте у народов Средней Азии // Материалы Хорезмской экспедиции. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – Вып. 7. – С. 155–205.

- Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – 336 с.

- Хабибуллин А. Что мы знаем о Досжане хазрете? – URL: https://izbasar.kz/ru/2019/09/03 (дата обращения: 15.03.2021).