Культовое сооружение на территории поселения Малый гоньбинский кордон 1/3 (Барнаульское Приобье)

Автор: Папин Дмитрий Валентинович, Федорук Александр Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено одной из наиболее актуальных проблем современной археологии - реконструкции древних сооружений. В научный оборот вводится изученная на поселении Малый Гоньбинский Кордон 1/3 (Барнаульское Приобье) в 1997-2001 гг. постройка финального этапа бронзового века. Сооружение принадлежит к кругу древностей позднего этапа ирменской археологической культуры и относится к крупным постройкам полуземляночного типа. Отмечено отсутствие очагов, следов утепления стен и кровли. Расположение столбовых ям свидетельствует о каркасно-столбовом типе сооружения. Используя полученные данные, а также наработки специалистов-археологов по материалам единовременных памятников сопредельных территорий, предлагается графическая реконструкция внешнего вида постройки, отражающая ключевые особенности ее устройства. В заключение, определяя назначение данного сооружения, авторы исходя из специфики обнаруженного инвентаря и остеологической коллекции, отдельных особенностей конструкции, а также наличия рядом единовременного погребального комплекса приходят к выводу о ее ритуальном назначении.

Западная сибирь, барнаульское приобье, поздний этап бронзового века, археология, ирменская культура, поселение, сооружение, полуземлянка, реконструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/147219776

IDR: 147219776 | УДК: 903.023

Текст научной статьи Культовое сооружение на территории поселения Малый гоньбинский кордон 1/3 (Барнаульское Приобье)

Важнейшими характеристиками адаптационных систем археологических культур являются традиции домостроительства, так как они напрямую связаны с производственными навыками и отражают приспособление населения к окружающей среде. Вместе с тем они несут в себе как региональные, так и эпохальные индикаторы, связанные с процессами этнокультурного взаимодейст- вия, протекавшими в переходные периоды на стыке больших хронологических эпох. Базовым памятником по домостроительству переходного времени от бронзового века к железному в Алтайском Приобье долгое время являлось поселение Ближние Елба-ны I, где М. П. Грязновым были раскопаны остатки пяти землянок [Грязнов, 1956. С. 81]. В 1997–2001 гг. одним из авторов настоя- щей статьи на поселении Малый Гоньбин-ский Кордон 1/3 была изучена постройка также финального этапа бронзового века. Введению в научный оборот полученных в ходе ее исследований новых сведений и посвящена настоящая статья. Ее актуальность состоит в высокой научной значимости материалов, происходящих из подобных археологических объектов периода, когда в степях Евразии формировалось такая отрасль хозяйства, как кочевое скотоводство.

Археологический памятник Малый Гонь-бинский Кордон 1/3 (МГК-1/3) расположен на останце коренного правого берега р. Обь, напротив пригорода г. Барнаула – с. Гоньба. Поселение обнаружено в 1977 г. Ю. Ф. Кирюшиным, собравшим на пашне несколько десятков обломков керамических сосудов ирменской и большереченской культур. В полевом сезоне 1997 г. А. Л. Кунгуровым и Д. В. Папиным проведены охранные работы – к хозяйственной траншее был прирезан раскоп 8 х 8 м, в который попал восточный угол котлована древнего сооружения. Затем в 1999 г. Д. В. Папиным было вскрыто еще 172 кв. м площади памятника, что позволило практически полностью раскопать котлован постройки [Папин, 2000; Кунгуров, Папин, 2001. С. 79; Кунгуров, 2006]. Таким образом, общая изученная площадь объекта за все годы исследования составила 240 кв. м.

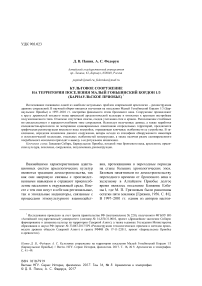

На уровне материковой поверхности был выявлен верхний контур котлована (см. рисунок). На разных участках раскопа он четко читался на отметке 0,3–0,4 м. Только в квадратах К, И/1’-4’ его граница была выражена слабо, так как верхний горизонт здесь был сильно поврежден распашкой. Последующая выборка заполнения котлована осуществлялась по горизонтам мощностью 0,1 м, с фиксацией глубины находок от уровня современной поверхности.

Котлован сооружения подпрямоугольной в плане формы, размеры 10,8 × 14,4 м, вытянут по линии северо-северо-запад – юго-юго-восток (см. рисунок). Общая его глубина достигала 0,8 м от уровня современной поверхности, углубление в материк до 0,45– 0,5 м. Стенки котлована покатые, сужающиеся к центру. Заполнение неоднородное: выделялись слои темно-серой, светло-серой, черной и светло-серой золистой супесей. На площади раскопа зафиксировано 78 ям. Их заполнение составляла черная супесь. Заполнение ям, расположенных за предела- ми раскопа, – горизонт темно-серого гумуса. Преобладающая часть из них, несомненно, связана с конструкцией сооружения. Большинство имеет диаметр 0,15–0,35 м, вертикальный профиль и подовальный или подпрямоугольный разрез. Выделяются 10 столбовых ям, имеющих наклон относительно материковой поверхности или поверхности дна котлована. Четыре из них (диаметр 0,15–0,3 м, глубина 0,11–0,25 м), расположенных в центральной части котлована, были установлены под углом 45° по направлению на юго-запад. Один столб (яма диаметром 0,23 × 0,25 м и глубиной 0,28 м от дна котлована), стоявший в центральной части котлована, также на 45° был наклонен к северо-западу. В центральной части котлована находился один столб (диаметр и глубина по 0,25 м), наклоненный под тем же углом на восток. Еще два столба (диаметр ям 0,27–0,3 м и глубина 0,14 и 0,2 м), стоявшие вдоль северной стены котлована, имели наклон 45° на юг. Такой же угол наклона по направлению на запад имели и два столба (диаметр 0,2–0,25, глубина 0,35–0,4 м) у юго-восточного угла котлована. К числу хозяйственных относятся 13 ям различных в плане форм, в заполнении которых обнаружены фрагменты керамики и кости животных.

Очагов или кострищ на площади котлована не зафиксировано, но выявлено два прокала (см. рисунок). Прокал в квадрате В/5’, 6’, имевший округлую в плане форму (0,87 × 0,72 м) и мощность до 0,2 м, был впущен в слой черной супеси. Прокал в квадрате Е/6’ также круглой формы (0,4 × × 0,37 м), мощностью до 0,01 м (зачищен после выборки слоя темно-серой супеси), был впущен в слой светло-серой супеси. Кроме того, в квадрате Д, Е/2’ на глубине 0,6 м от современной поверхности была зачищена линза сажи мощностью до 0,07 м. Второй сажистый прослой толщиной 0,05 м находился в квадратах И, З/3’ на глубине 0,5 м.

В северо-западной части котлована изучено скопление костей лошади, располагавшееся на небольшом материковом выступе. В центре конструкции, в квадратах Д, Г/4’, 5’, найдено скопление из обожженной глины и фрагментов керамики. Скопление частично перекрывало восемь археологически целых керамических сосудов, находившихся ниже уровня пола и засыпанных ма-

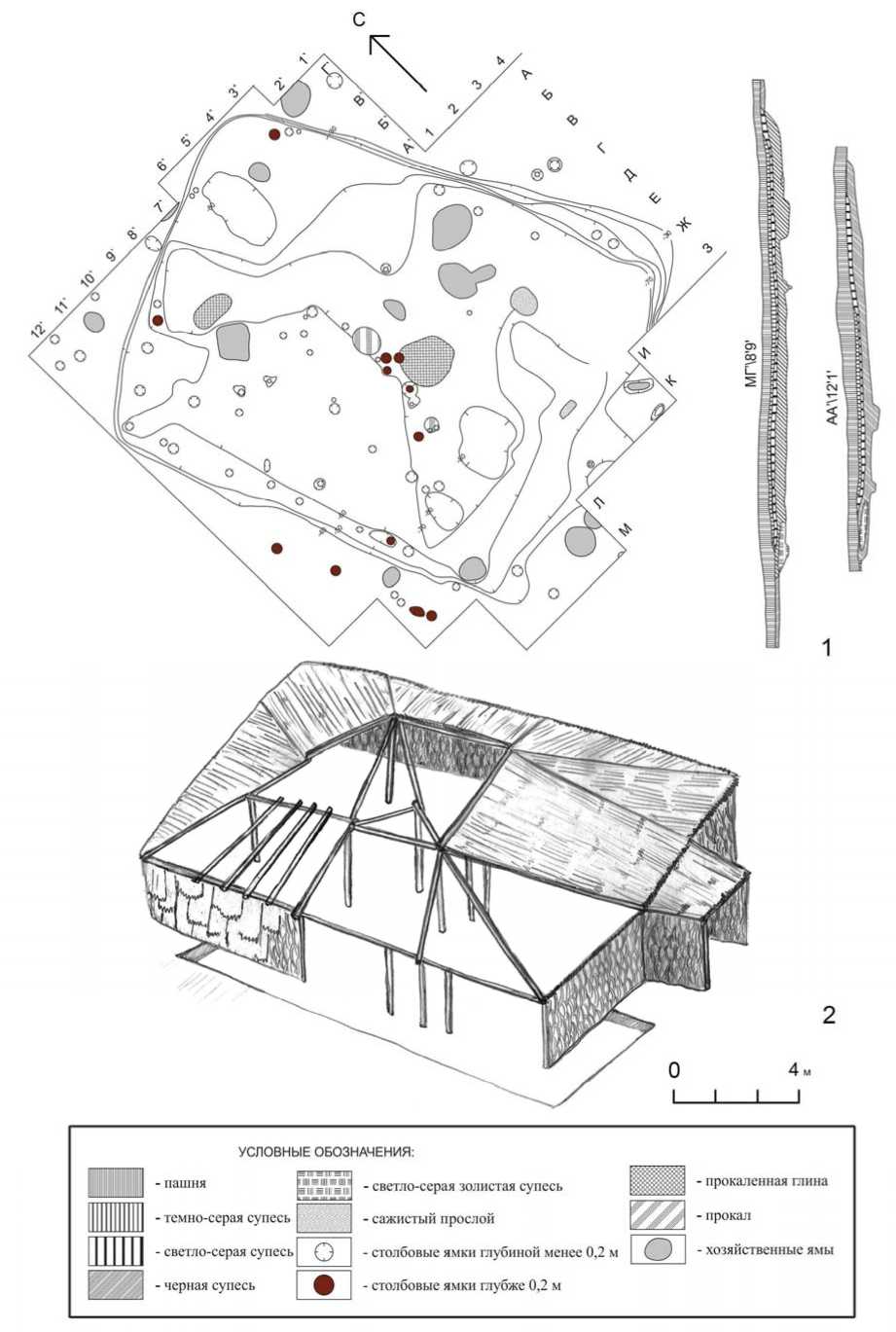

Сооружение на поселении Малый Гоньбинский Кордон 1/3: 1 – план; 2 – реконструкция

териковым песком. Первыми при разборе скопления в квадрате Д/4’ были обнаружены стоявшая вверх дном целая полусферическая керамическая чашка и вложенная в нее чашка меньших размеров. В 0,3 м северо-восточнее найдена полусферическая не-орнаментированная чашка, также стоявшая вверх дном. Еще три сосуда, вложенные один в другой вверх дном, находились на 0,4 м юго-западнее первой группы. Два сосуда, как бы вложенные один в другой, были зафиксированы при разборке бровки в квадрате Д/3’, на глубине 0,8–0,85 м от дневной поверхности [Папин, 2000; Кунгуров, Папин, 2001].

Скопление прокаленной глины отмечено в квадрате Б’/8’ на площади 1,2 × 0,6 м. Небольшие фрагменты ярко-красного цвета были включены в горизонт черной супеси.

В остальном насыщенность заполнения котлована материалами слабая, приурочены они преимущественно к горизонту черной супеси. Концентрация находок увеличивалась от центра котлована к его стенкам. Вдоль стенок сосредоточены скопления керамики.

Представленные данные позволяют условно реконструировать изученное сооружение (см. рисунок).

Углубление более чем на 0,5 в древнюю поверхность (0,4–0,45 м материка плюс покрывающие его слои мощностью не менее 0,2 м) относит постройку к группе полуземлянок. Ее площадь исходя из размеров котлована составляла около 150 кв. м. Вход имелся в центральной части южной стены, хотя четкого, хорошо углубленного в материк коридора здесь проследить не удалось. Расположение выявленных в раскопе ям, которые можно интерпретировать как столбовые, говорит о каркасно-столбовом типе постройки. Выделены ряды столбов, стоявших вдоль юго-западной и северо-западной стен котлована, а также скопление ям в центральной части. Вдоль восточной стенки также отмечен ряд ямок. Небольшая глубина столбовых ям (абсолютное их большинство имеет глубину до 0,2 м) может указывать на то, что постройка была легкой. Очевидно, каркас мог состоять из двух связанных между собой рам, опиравшихся на столбы по периметру котлована и в его центре. Стены постройки в таком случае были вертикальные, сделанные техникой тына или плетня. Обращает на себя внимание ли- ния столбов вдоль западной стенки котлована, за его пределами. Не исключено, что здесь была пристройка – навес к стене сооружения.

Отмечается неравномерность углубления дна котлована. Наибольшая глубина наблюдается в его центральной и привходовой частях, вероятно, из-за повышенной степени эксплуатации этих участков пола постройки. Обнаруженная в центральной части, на месте наиболее вероятного нахождения очага, группа перевернутых сосудов в скоплении обожженной глины, возможно, символизирует очаг. Назначение наклонных столбов остается неясным. Установленные по краям котлована наклонные столбы обращены к его центру, а столбы центральной части – наоборот, к стенам. Однако четкой системы в их расположении, а соответственно и роли в каркасе постройки, не прослеживается.

Отсутствие следов утепления дерном или золой, фиксируемое на единовременных памятниках сопредельных территорий [Папин и др., 2014; Федорук и др. 2015], наводит на мысль, что для большей теплоизоляции снаружи они могли дополнительно покрываться берестой. Прямых свидетельств о типе кровли не обнаружено, но на единовременных строениях региона преимущественно возводилась крыша предположительно в форме усеченной пирамиды. Исходя из легкого типа постройки, можно полагать, что формирующие кровлю жерди были перекрыты вязанками тростника, корой деревьев, берестой.

Традиция возведения каркасно-столбовых строений характерна для населения лесостепной и степной частей юга Западной Сибири на протяжении всей эпохи бронзы и в переходное от бронзы к железу время [Абрамова, Стефанов, 1985. С. 105; Матвеев, 1993; Матвеев, Сидоров, 1985; Молодин, Глушков, 1989. С. 114–116, 118, 119; Очерки культурогенеза…, 1993; Борзунов и др., 1993. С. 26; Зах, 1997. С. 87; Овчаренко и др., 2005; Чича…, 2009. С. 20–30; Кирюшин и др., 2011. С. 22; Папин и др., 2014; Федорук и др., 2015; Мыльников, 2014. С. 565– 566; Мыльников, Мыльникова, 2015; Моло-дин, Колонцов, 1984; Молодин и др., 2015. С. 90; Ситников, 2015. С. 113–114; Троицкая, Мжельская, 1992; Ткачев А., Ткачев Ал., 2015; Удодов, 1994. С. 12; Шамшин, 1986; 1988; Molodin et al., 2002. S. 236]. С учетом представленных в перечисленных выше трудах результатов изучения истории домостроительства в данном регионе в указанный исторический период в научной литературе уже рассматривался вопрос о месте изученного нами объекта в ряду архитектурных памятников переходного времени от бронзового к железному веку и упоминалось его возможное ритуальное предназначение [Папин, 2000].

В подтверждение этому следует дополнительно указать на ряд выявленных на нем особенностей, не характерных для жилых сооружений: отсутствие долговременно действовавших очагов внутри конструкции и следов дополнительного утепления стен и кровли; наличие специфического комплекса костных остатков лошади в углу сооружения, зооморфной глиняной пластинки и клада-приношения; нахождение в центре объекта среди обожженной глины целых сосудов, характерных для погребальной посуды большереченской культуры VIII–VI вв. до н. э.; наличие в 150 м на северо-северо-восток грунтового могильника с близким материалам поселения керамическим комплексом [Кунгуров, Папин, 2001]. Исходя из сказанного можно предположить, что в постройке совершались действия, связанные с поминально-погребальным обрядом.

Исследователями ирменской культуры уже отмечалось особое место лошади в погребальном обряде ее носителей [Бобров, Горяев, 1998], поэтому обнаружение специфического костного комплекса лошади (возможно, шкуры с костями) дополнительно подчеркивает факт погребально-поминальной направленности в предназначении изученного сооружения. В таком же контексте можно трактовать и установку четырех из 10 наклонных столбов под углом на юго-запад и двух – на юг. Ритуальное назначение сооружения объясняет, в том числе, и легкость постройки – дополнительного утепления стен и кровли для полноценной теплоизоляции в зимний период не требовалось.

Таким образом, изученное на поселении Малый Гоньбинский Кордон 1/3 сооружение явно использовалось в обрядовой практике и, скорее всего, было связано с функционировавшим рядом грунтовым могильником позднеирменского населения рубежа бронзового и железного веков.

Список литературы Культовое сооружение на территории поселения Малый гоньбинский кордон 1/3 (Барнаульское Приобье)

- Абрамова М. Б., Стефанов В. И. Красноозерская культура на Иртыше//Археологические исследования в районах новостроек Сибири. Новосибирск: Наука, 1985. С. 103-130.

- Бобров В. В., Горяев В. С. Лошадь в погребальном обряде ирменской культуры//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 1998. С. 182-186.

- Борзунов В. А., Кирюшин Ю. Ф., Матющенко В. И. Поселения и жилища эпохи камня и бронзы Зауралья и Западной Сибири//Памятники древней культуры Урала и Западной Сибири. Екатеринбург: Наука, 1993. № 22. С. 4-45.

- Грязнов М. П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка//МИА. № 48. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. 160 с.

- Зах В. А. Эпоха бронзы Присалаирья (по материалам Изылинского археологического микрорайона). Новосибирск: Наука, 1997. 132 с.

- Кирюшин Ю. Ф., Грушин С. П., Тишкин А. А. Березовая Лука -поселение эпохи бронзы в Алейской степи. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2011. Т. 2. 171 с.

- Кунгуров А. Л. Памятники археологии Первомайского района Алтайского края//Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул: Азбука, 2006. Вып. 15. С. 327-385.

- Кунгуров А. Л., Папин Д. В. Материалы финальной бронзы археологического комплекса Малый Гоньбинский Кордон-1//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2001. Вып. 3. С. 79-85.

- Матвеев А. В. Ирменская культура в лесостепном Приобье. Новосибирск, 1993. 180 с.

- Матвеев А. В., Сидоров Е. А. Ирменские поселения Новосибирского Приобья//Западная Сибирь в древности и средневековье. Тюмень, 1985. С. 29-54.

- Молодин В. И., Глушков И. Г. Самусьская культура в Верхнем Приобье. Новосибирск: Наука, 1989. 168 с.

- Молодин В. И., Колонцов С. В. Туруновка-4 - памятник переходного от бронзы к железу времени//Археология юга Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: Наука, 1984. С. 69-86.

- Молодин В. И., Мыльникова Л. Н., Кобелева Л. С. Полевые исследования 2014 года в правобережном Прииртышье//Полевые исследования в Прииртышье, Верхнем Приобье и на Алтае. Барнаул, 2015. С. 86-90.

- Мыльников В. П. Типы жилищ и особенности домостроения по данным археологии: историографический аспект//Арии степей Евразии: эпоха бронзы и раннего железа в степях Евразии и на сопредельных территориях. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2014. С. 562-573.

- Мыльников В. П., Мыльникова Л. Н. Жилые и хозяйственные постройки поселения переходного периода от бронзового к железному веку Линёво-1 (Присалаирье, Западная Сибирь)//Археология, этнография и антропология Евразии. 2015. № 43 (2). С. 72-86.

- Овчаренко А. П., Мыльникова Л. Н., Дураков И. А. Планиграфия жилищ и организация жилого пространства на поселении переходного времени от бронзового к железному веку Линево-1//Актуальные проблемы археологии, истории и культуры. Новосибирск, 2005. Т. 1. С. 141-154.

- Очерки культурогенеза народов западной Сибири. Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1993. Т. 1, кн. 1: Поселения и жилища. 485 с.

- Папин Д. В. Культовое сооружение переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку в лесостепном Алтайском Приобье//Древние святилища: археология ритуала и вопросы семантики. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. С. 86-88

- Папин Д. В., Федорук А. С., Шамшин А. Б. Домостроительство эпохи бронзы степной Кулунды (по материалам раскопок поселения Рублево VI)//Маргулановские чтения -2014. Алматы; Павлодар: ЭКО, 2014. С. 82-87.

- Ситников С. М. Культура саргаринско-алексеевского населения лесостепного и степного Алтая. Барнаул, 2015. 215 с.

- Ткачев А. А., Ткачев Ал. Ал. Домостроительство пахомовского населения Тоболо-Иртышья в эпоху поздней бронзы//Древний Тургай и Великая Степь: часть и целое. Костанай; Алматы, 2015. С. 460-464.

- Троицкая Т. Н., Мжельская Т. В. Жилища завьяловской культуры в лесостепном Приобье//Северная Евразия от древности до средневековья. СПб., 1992. С. 163-165.

- Удодов В. С. Эпоха развитой и поздней бронзы Кулунды: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 1994. 21 с.

- Федорук А. С., Папин Д. В., Редников А. А. Жилища эпохи поздней бронзы поселения Жарково-3//Человек и Север: антропология, археология, экология. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2015. Вып. 3. С. 190-193.

- Чича -городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи. Новосибирск: Изд-во ИАЭТСО РАН, 2009. Т. 3. 248 с.

- Шамшин А. Б. Поселение Мыльниково -памятник финальной бронзы и переходного времени от эпохи бронзы к железу//Скифская эпоха Алтая. Барнаул, 1986. С. 100-102.

- Шамшин А. Б. Эпоха поздней бронзы и переходное время от бронзы к железу в Барнаульско-Бийском Приобье: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 1988. 16 с.

- Molodin V. I., Parzinger H., Schneeweiβ J., Garkušha J. N., Grišhin A. E., Novikova O. I., Efremova N. S., Marčenko Z. V., Čemjakina M. A., Mylnikova L. N., Becker H., Faβbinder J. Čiča -eine befestigte Ansiedlung der Übergangsperiode von der Spätbronze -zur Früheisenzeit in der Barabinsker Waldsteppe. Vorbericht der Kampagne 1999-2001//Eurasia Antiqua: Zeitschrift für Archäologie Eurasiens/Deutsches Archäologisches Institut. Eurasien-Abteilung, 2002. Bd. 8. S. 185-236.