Культовые холмы лесного Зауралья: вопросы проис-хождения и функционирования

Автор: Сериков Ю.Б.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология и этнология

Статья в выпуске: 1 (68), 2025 года.

Бесплатный доступ

На территории Среднего и Северного Зауралья широко известны необычные культовые насыпные холмы. Все пять известных холмов расположены в восточной низменной части Свердловской области. Это Кокшаровский холм на Юрьинском озере (Верхнесалдинский р-н), Усть-Вагильский холм на р. Тавде, Махтыльский холм на р. Сосьве и два холма на озерах Большой Вагильский Туман и Костюр (все – Гаринский р-н). Все холмы исследованы раскопками в разной степени. Наиболее исследованными являются Кокшаровский и Усть-Вагильский холмы. Частично изучен Махтыльский холм, с остальных холмов имеются небольшие разведочные комплексы. В статье приводится краткая характеристика культовых комплексов всех холмов. Подчеркиваются особенности и отличия жертвенных комплексов. Функционировать холмы начали в мезолите ‒ неолите. На северных холмах присутствуют значительные комплексы неолита, энеолита, раннего железного века и средневековья. На Кокшаровском холме около 95 % находок относится к неолиту. Энеолит и средневековье представлены незначительными комплексами. Жертвенные комплексы состоят из двух частей. Основная масса жертвенных артефактов характеризует разные стороны хозяйственной и производственной деятельности древнего населения. Причем значительная часть артефактов была намеренно сломана. Ко второй части относится небольшое количество предметов неутилитарного характера. Именно они подчеркивают отличия между южным и северными холмами. На северных холмах отсутствуют «утюжки» и фигурные молоты. Молоты заменяются навершиями булав. Сосуды с рельефными налепами единичны. На южном холме полностью отсутствуют подвески, которые на северных холмах представлены сериями. На северных холмах заметно представлена глиняная пластика. Широко практиковалось окрашивание жертвенных предметов охрой. Выявленные различия не позволяют считать все холмы однотипными памятниками. Кокшаровский холм вместе с Юрьинским поселением являлся культовым памятником особого рода. Все холмы первоначально являлись родовыми святилищами, но со временем значение некоторых из них по разным причинам заметно менялось.

Лесное Зауралье, культовые холмы, жертвенные комплексы, хронология, особенности и различия

Короткий адрес: https://sciup.org/147247317

IDR: 147247317 | УДК: 903.7(470.54/56+58) | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-1-18-48

Текст научной статьи Культовые холмы лесного Зауралья: вопросы проис-хождения и функционирования

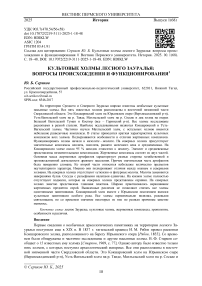

Первые сведения о необычных археологических памятниках на территории лесного Зауралья поступили еще в XIX в. В 1837 г. тагильский краевед И. М. Рябов провел раскопки Кокшаровского холма, расположенного на берегу Юрьинского озера [ Рябов , 1855]. Со временем были обнаружены и частично исследованы и другие насыпные холмы. В. Ф. Старков сообщает о 15 известных ему холмах [ Старков , 1969, с. 77]. Однако автору было известно только пять холмов, с которых поступил археологический материал. Все они расположены в восточной низменной части Свердловской области. Это Кокшаровский холм на Юрьинском озере (Верхнесалдинский р-н), Усть-Вагильский холм на р. Тавде, Махтыльский холм на р. Сосьве и

два холма на озерах Большой Вагильский Туман и Костюр (все – Гаринский р-н) (рис. 1). Первые общие сведения о трех холмах (Кокшаровском, Усть-Вагильском и Махтыльском) в научный оборот ввел В. Ф. Старков [Там же, с. 72–77].

Описание материалов

Самым южным и наиболее исследованным является Кокшаровский холм. Он занимает восточную окраину неолитического Юрьинского поселения, которое расположено на южном берегу озера, являющегося остаточным водоемом Кокшаровского торфяника. Находится оно в 6 км к востоку от пос. Басьяновского Верхне-Салдинского района и в 65 км (по прямой) к северо-востоку от г. Нижнего Тагила (см. рис. 1, 1 ). Площадь поселения исследователями холма оценивается не менее чем в 16 000 м2 [ Баранов , 2000, с. 52]. В. Ф. Старков оценивал площадь поселения в 2000 м2 [ Старков , 1980, с. 65].

После раскопок И. М. Рябова холм не трогали свыше 100 лет. Только в середине XX в. (в 1955, 1957 и 1960 гг.) другим тагильским краеведом А. И. Россадович на холме было вскрыто около 800 м2. Полученная коллекция составила 7073 экземпляров [ Сериков , 2022 а ]. С 1995 по 2015 г. (с небольшими перерывами) раскопки холма проводила экспедиция Института истории и археологии УрО РАН под руководством А. Ф. Шорина [ Шорин , Шорина , 2019 а ]. Коллекция находок достигает 130 тыс. экземпляров. На материалах холма А. Ф. Шориным и его сотрудниками опубликовано свыше 60 статей. В этих публикациях рассматриваются в основном различные типы неолитической керамики, их соотношение и хронология [ Шорин , 2000; 2001 а ; 2007; Шорин , Вилисов , Шорина , 2015; Шорин , Шорина , 2018; 2019 b ; 2021 а ]. Большое внимание уделено также культовой составляющей холма и маркерам сакрального пространства [ Шорин , 2001 b ; 2003; 2010; 2013].

Холм имеет неправильную форму диаметром около 40 м и высоту в разных частях от 1,0 до 3,5 м. А. Ф. Шорин считает, что в древности высота холма была на метр ниже, так как верхние слои носят явно переотложенный характер [ Шорин , 2003, с. 88]. Длину окружности холма исследователь определяет в 139 м, площадь основания – в 1250 м2. В северной и восточной частях холма выявлены остатки двух рвов, маркирующие его границы. Рвы шириной 0,9 – 1,2–1,4 м и глубиной 0,7–0,8 м отделяли сакральное пространство холма от поселения. На площади холма выявлены ритуальные объекты прямоугольной формы размером 2×2 м и больше, которые автор раскопок интерпретирует как ритуальные амбарчики для жертвоприношений. После совершения обряда амбарчики намеренно сжигались, а площадку подсыпали для новых ритуалов. Все подсыпки делались в неолитическое время. В стратиграфии холма А. Ф. Шорин выделяет минимум три насыпных слоя. Причем землю для подсыпки, по его мнению, брали из культурного слоя Юрьинского поселения [ Шорин , 2000; 2010; 2013].

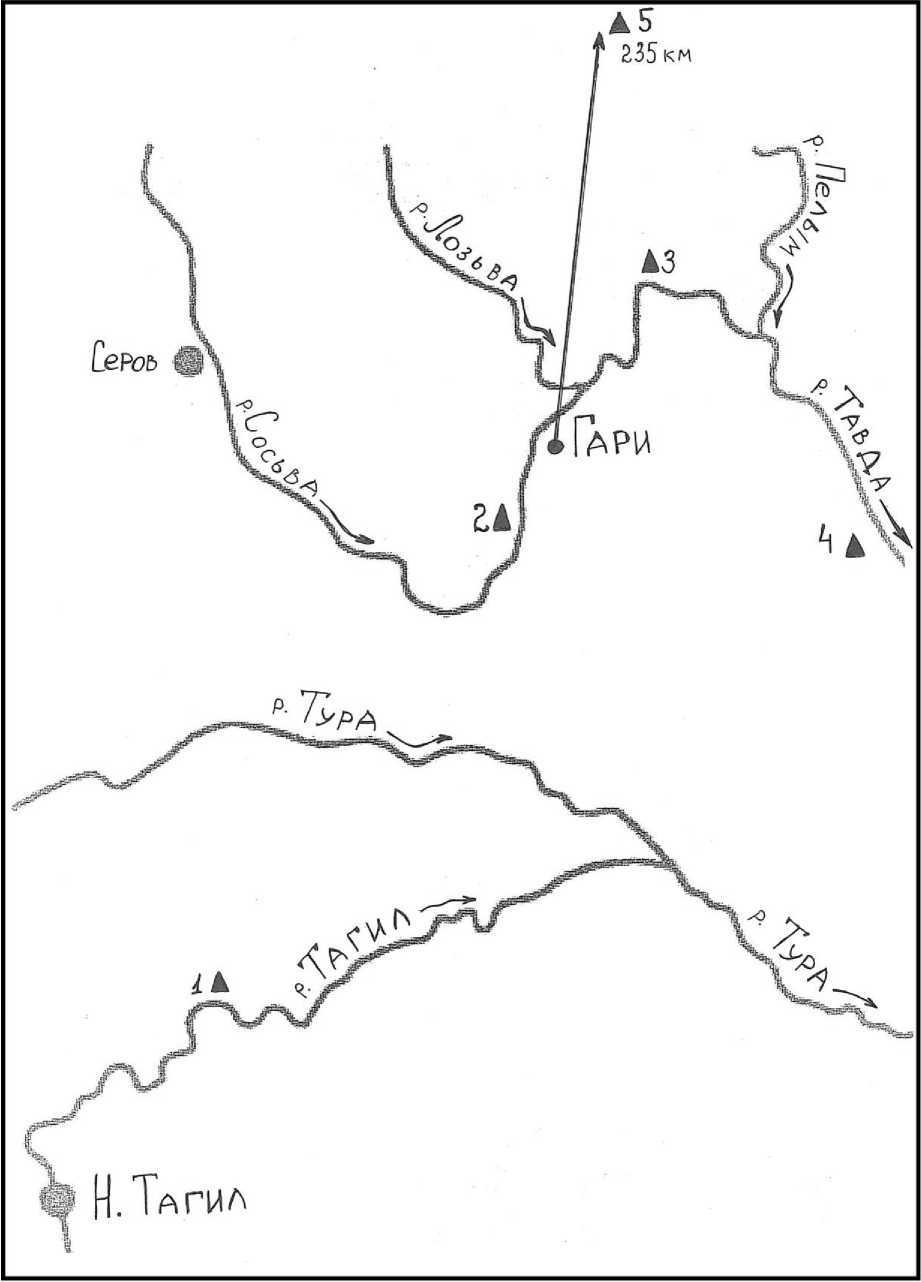

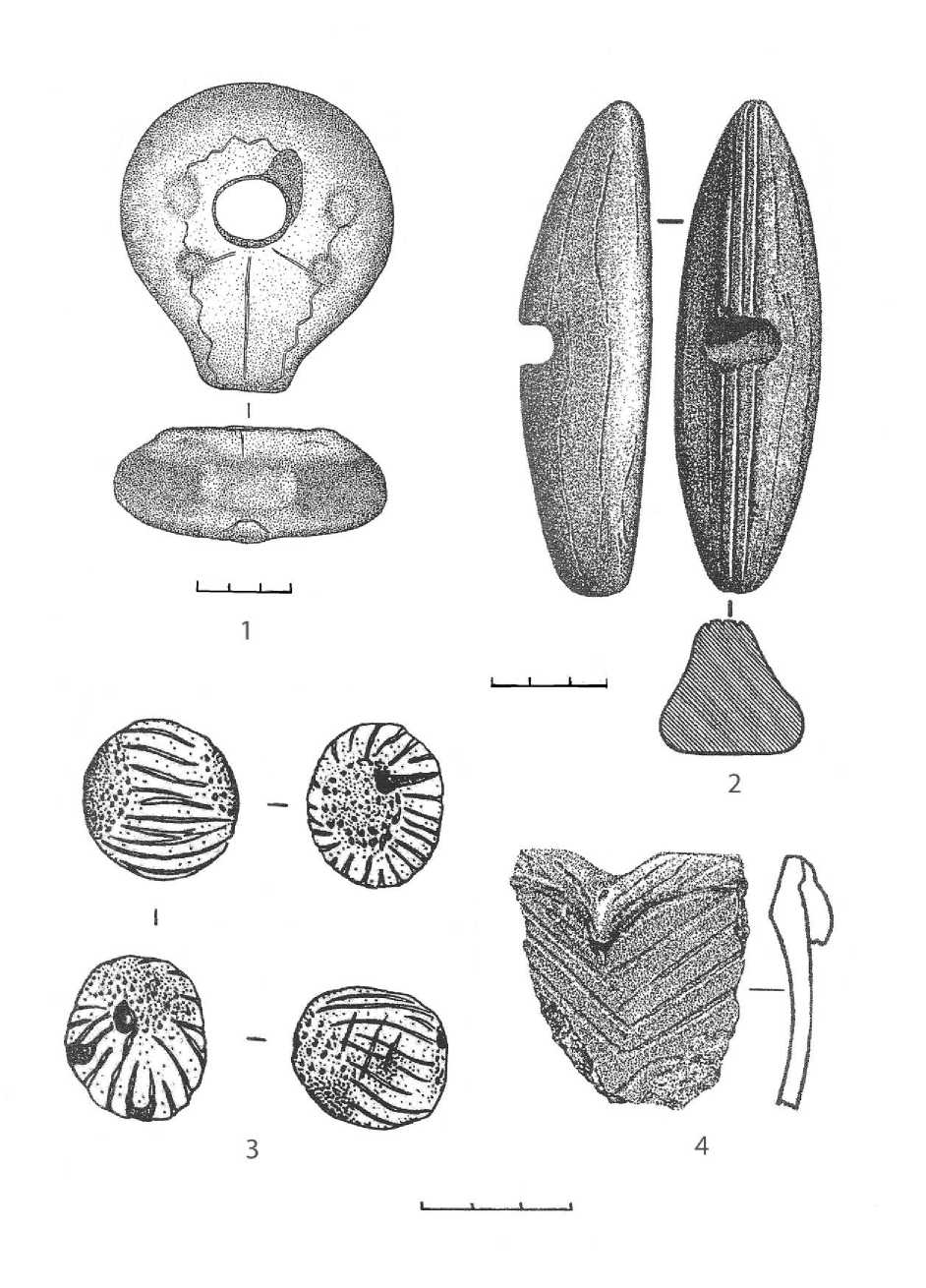

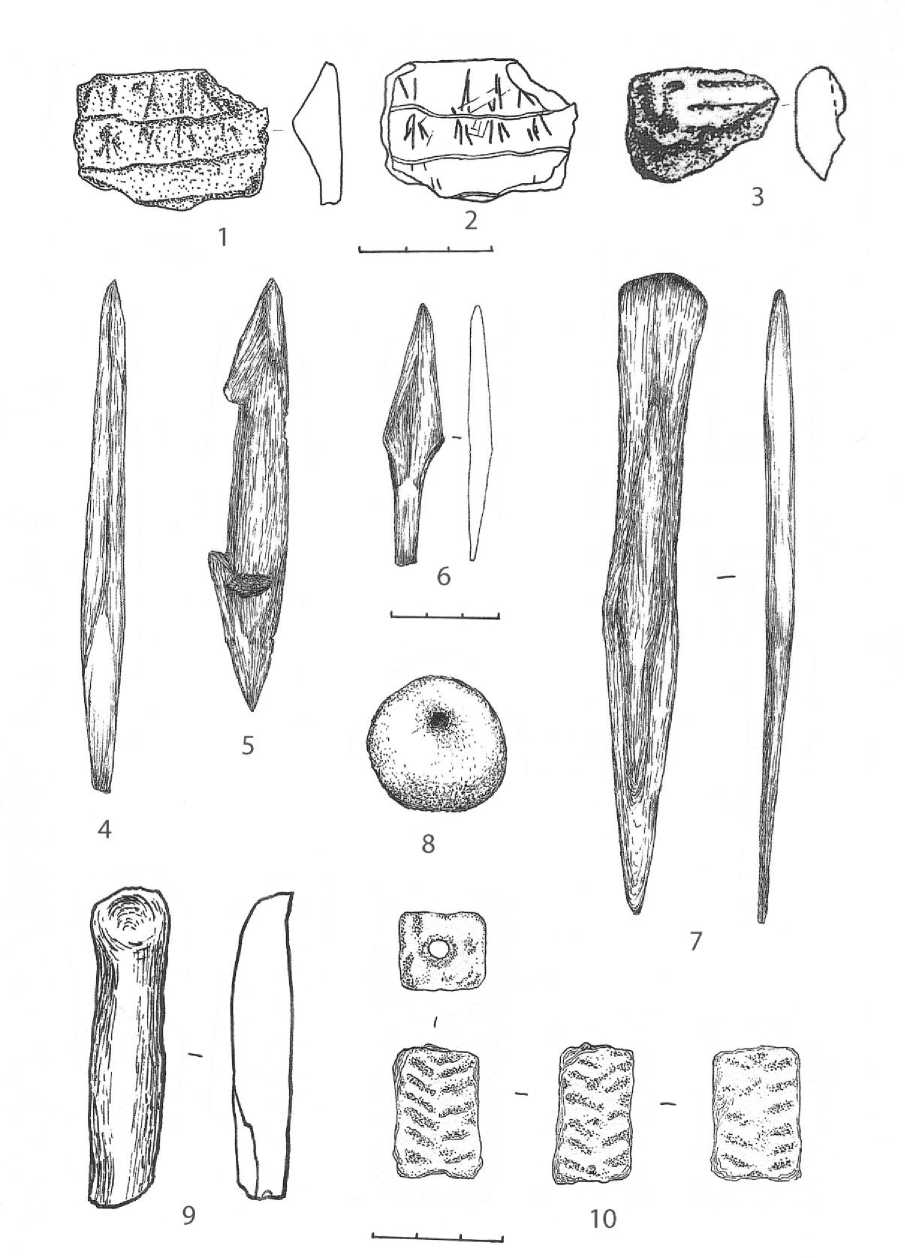

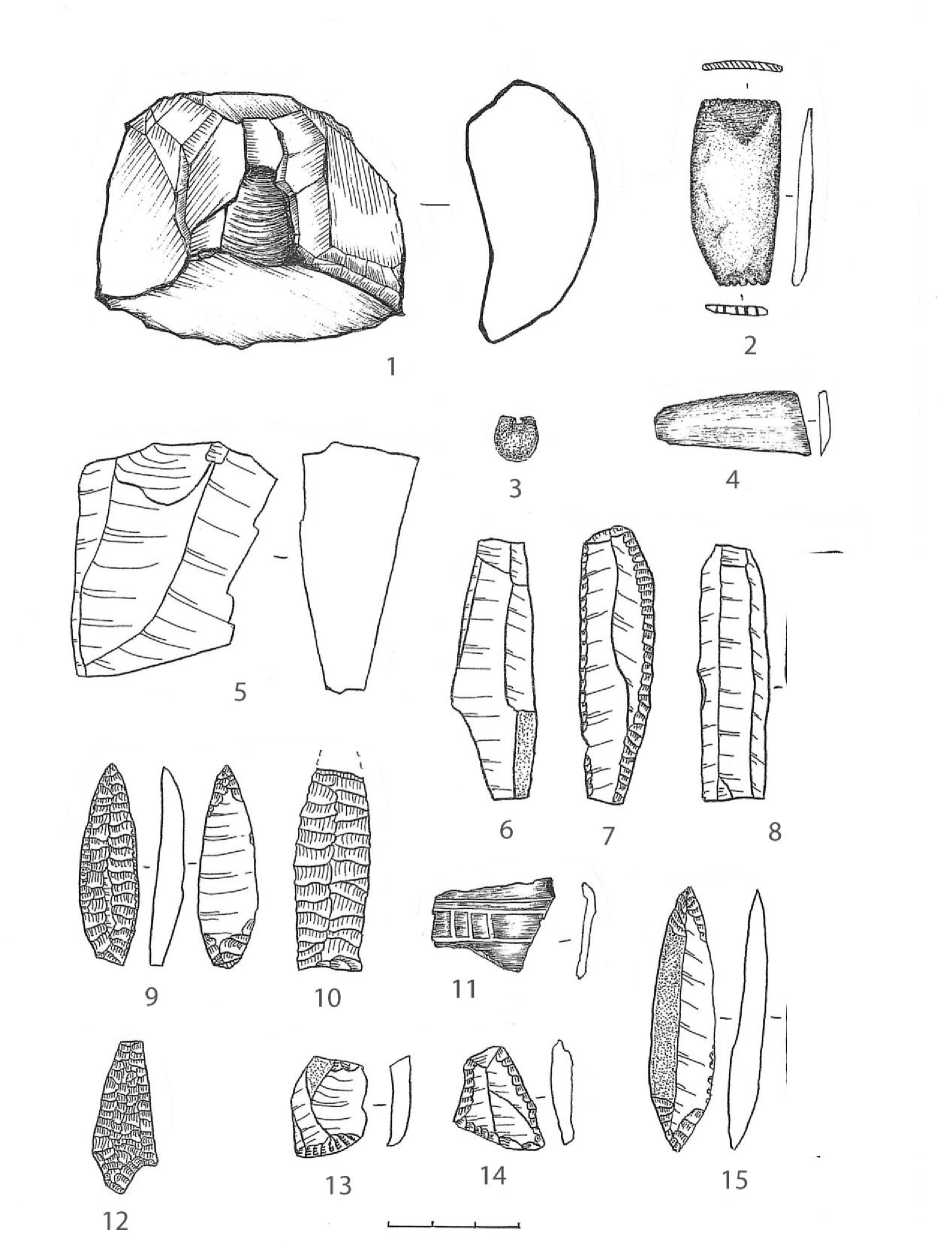

На холме присутствует заметная примесь мезолита: нуклеусы, пластинки с ретушью и без нее, резцы, резчики и геометрический микролит (рис. 2, 1–14 ). Мезолитический комплекс составляет 12 % от общего количества каменных изделий и 3 % от общего количества находок [ Сериков , 2023 а ].

Основная часть комплекса керамики и каменных изделий (около 95 %) относится к эпохе неолита.

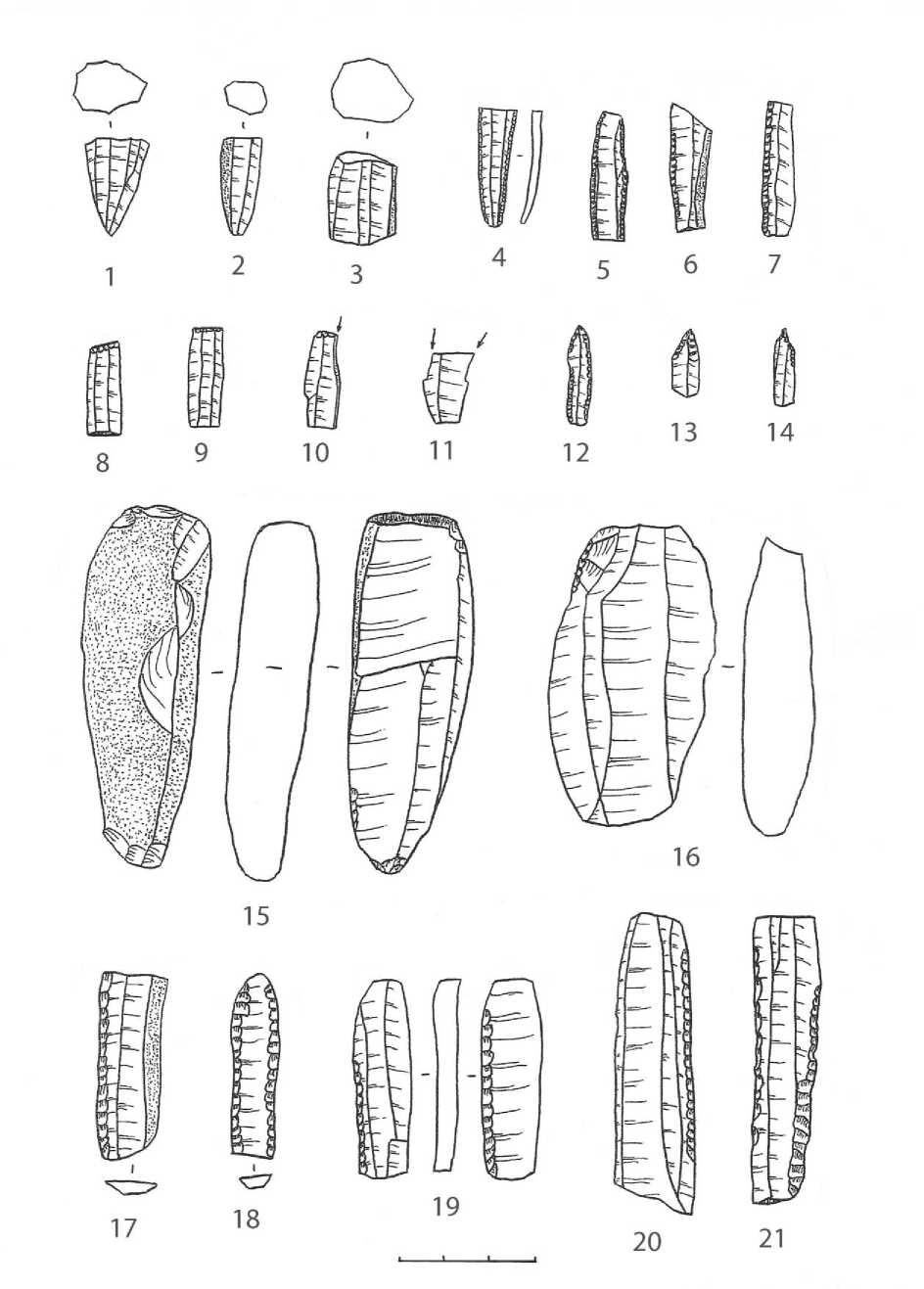

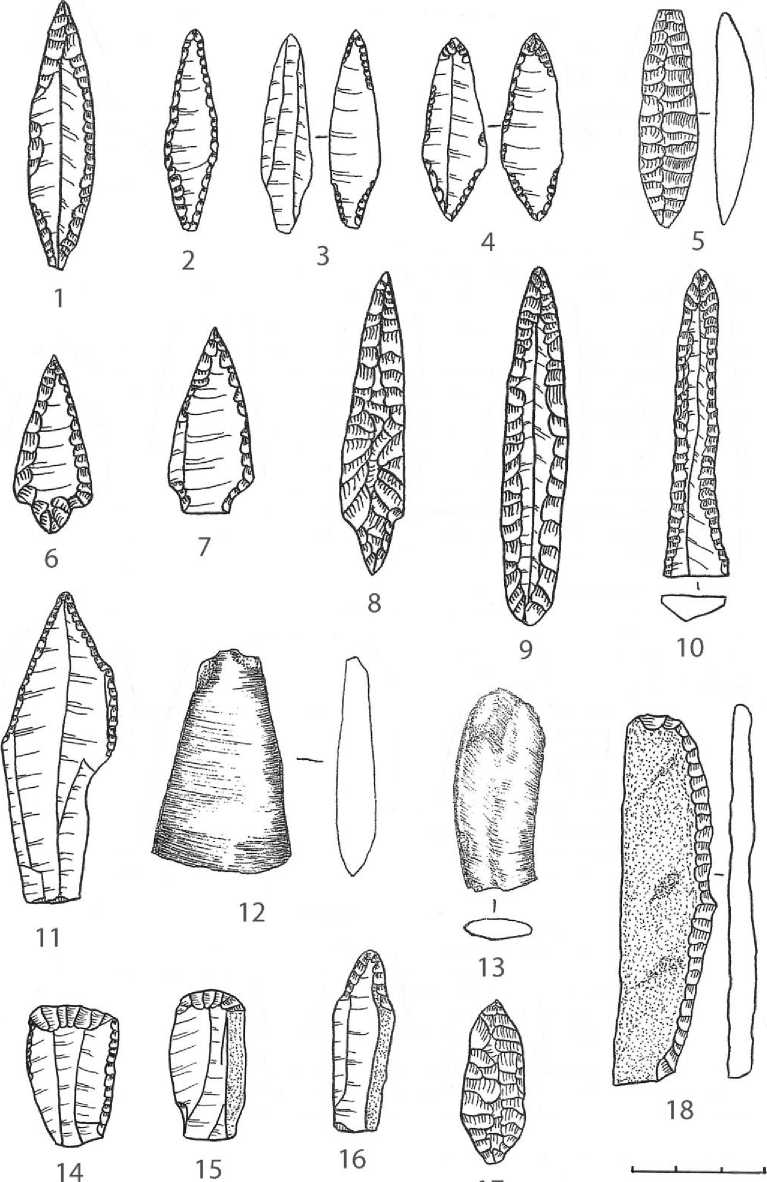

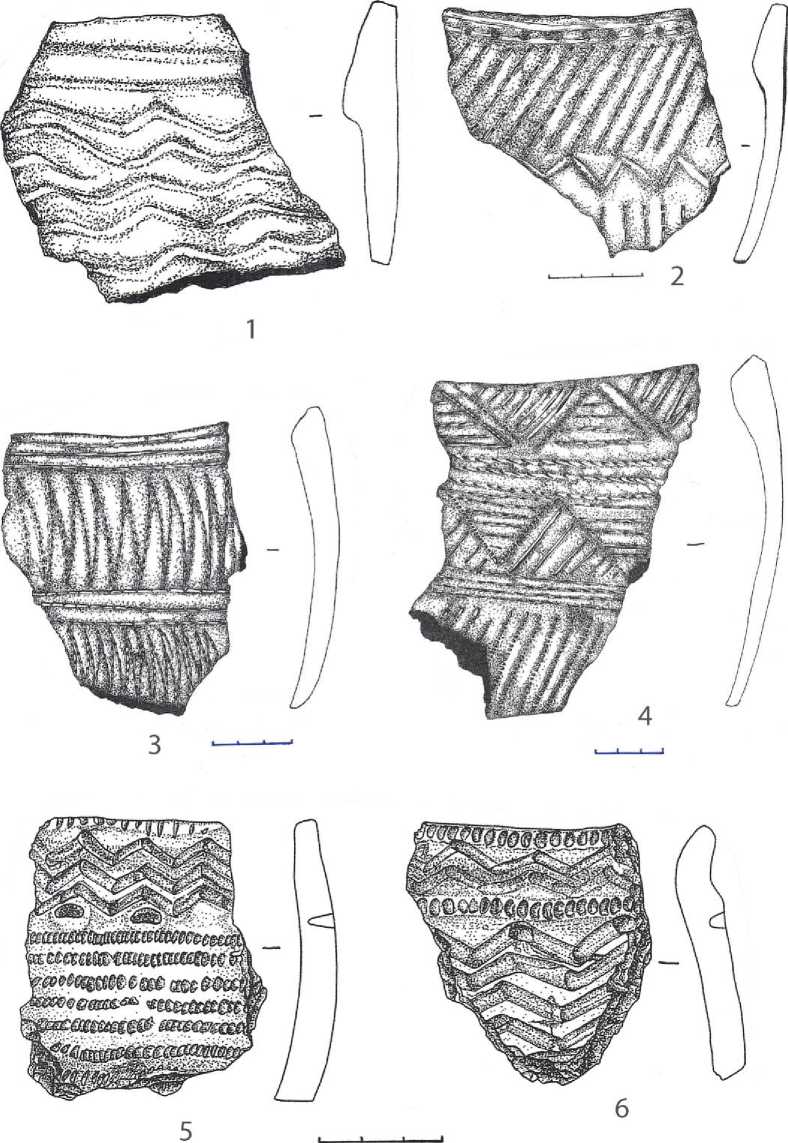

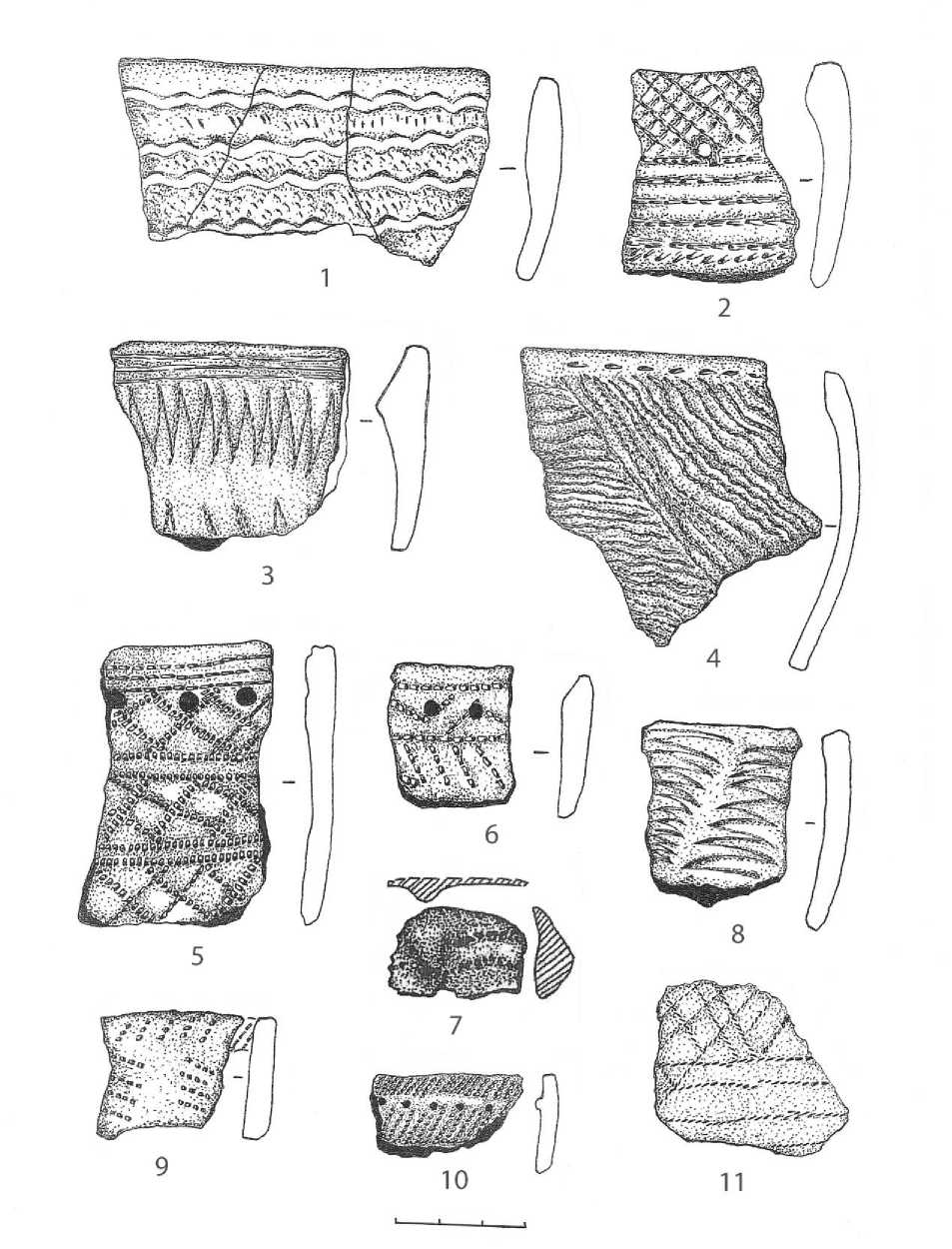

Неолитическая керамика представлена четырьмя типами: кокшаровско-юрьинским, кош-кинским, полуденским и боборыкинским (басьяновским) (рис. 3, 1–6 ). Количественно преобладает керамика кокшаровско-юрьинского типа [ Шорин , 2000; 2003; 2007; Шорин , Шорина , 2011; 2019 b ; 2021 а ]. Особенностью керамического комплекса является наличие на сосудах рельефных зооморфных налепов (рис. 4, 4 ). Всего найдено 107 фрагментов керамики с налепами от 89 сосудов. Они присутствуют в основном на сосудах кокшаровско-юрьинского и кошкинского типов, но единично известны и на полуденских сосудах [ Шорин , Шорина , 2016].

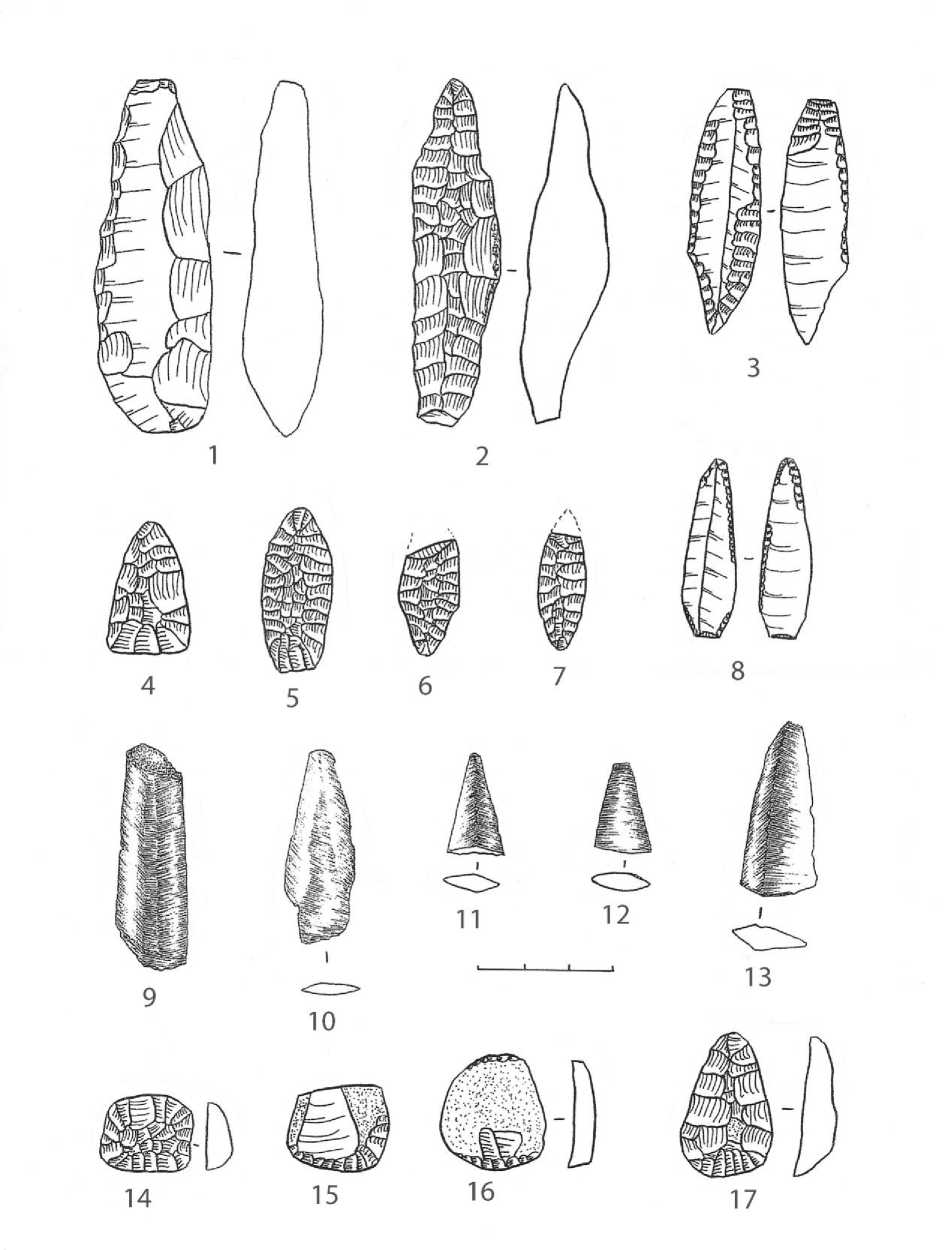

По мнению А. Ф. Шорина, часть каменных изделий попала на холм в результате подсыпок земли с культурного слоя Юрьинского поселения [Шорин, 2003, с. 90]. Эпоху неолита маркируют наконечники стрел двух основных типов (рис. 5, 1–9, 17). Один тип представлен вытянутыми иволистными наконечниками с подработкой пера и насада краевой ретушью. Ко вто- рому типу относятся листовидные наконечники стрел с треугольным черешком. Расщепление камня на памятнике было направлено на получение пластин шириной 1,0–2,3 см. Из пластин изготавливали все основные типы орудий: ножи, наконечники стрел, острия, резцы, скребки, скобели, сверла (см. рис. 5, 1–11, 14–16). Из шлифованных орудий в комплексе присутствуют топоры, тесла, ножи, сверло (см. рис. 5, 12, 13) [Алексашенко, 2004; Шорин, Вилисов, 2016; Сериков, 2022а]. Для изготовления пластин предпочитали использовать слабоокремнелые породы камня: светло-серую слабоокремнелую породу и алевротуф. На памятниках Кокшаровского торфяника это сырье можно считать маркером эпохи неолита.

К особенностям комплекса каменных изделий можно отнести наличие сверленого фигурного молота, сверл крупного диаметра, тальковых лощил (47), неиспользованных кусков талька (181) и необычно большого количества фрагментов расколотых шлифовальных плит (около 1700 экземпляров).

Культовую направленность памятника, кроме рельефных налепов на сосудах, подчеркивают глиняные «утюжки», фигурный молот в виде головы бобра и другие оригинальные глиняные и каменные поделки (см. рис. 4, 1–4 ) [ Шорин , 2010].

Серия радиоуглеродных дат показывает время функционирования святилища в эпоху неолита в интервале 6600–4400 cal BC (с вероятностью 95,4 %). С вероятностью 68,2 % в этом интервале четко выделяются два пика — 6000–5300 cal BC и 5100–4600 cal BC. Возможно, они маркируют два этапа использования святилища – ранний и поздний [ Шорин , Шорина , 2011; 2018].

Эпоха энеолита на холме представлена тысячей фрагментов керамики от 150 сосудов и небольшим количеством каменных изделий. Практически вся керамика относится к аятскому типу. Шувакишский тип представлен развалом одного сосуда. В статье 2001 г. А. Ф. Шорин сообщает о единичных фрагментах керамики липчинского типа [ Шорин , 2001 b , с. 166], но в более поздних работах он о них уже не упоминает [ Шорин , Шорина , 2021 b , с. 37].

На холме присутствуют наконечники стрел, которые были распространены в энеолитиче-скую эпоху. Одни из них имеют листовидную форму с прямым или вогнутым основанием. Другие наконечники имеют боковую выемку и относятся к кельтеминарскому типу. Также к энеолиту отнесены и шлифованные наконечники стрел.

А. Ф. Шорин считает, что энеолитические материалы характеризуют не культовый, а поселенческий комплекс. По его мнению, поселение занимало возвышенную часть берега, т.е. центральную часть холма. Причем энеолитическое население даже не подозревало о присутствии здесь неолитического святилища [Там же, с. 48–49].

Время функционирования аятского поселения на холме определено радиоуглеродными датами, полученными из двух фрагментов керамики: Кі-15541: 5440 Ѓ} 90 BР, 1σ 4369–4226 BC, 2σ 4452–4050 BC и Кі-15907: 5250 Ѓ} 90 BР, 1σ 4081–3976 BC, 2σ 4274–3938 BC [Там же, с. 49].

Присутствует на холме и незначительная примесь материалов бронзового века. Единично встречены фрагменты керамики коптяковского и бархатовского (?) типов [ Шорин , 2001 b , с. 166]. Из каменных изделий к эпохе бронзы относятся обломки шлифованных желобчатых тесел, пест-терочник и фрагмент плитки сланца для заглаживания поверхности керамических сосудов. Такие орудия хорошо известны в бронзовом веке Южного Урала [ Сериков , 2014].

В центральной возвышенной части холма зафиксирован незначительный средневековый комплекс. Он состоит из двух железных мечей, железного ножа и наконечника стрелы, бронзовых ножен, а также фрагментов керамики от 36 сосудов батырского типа. Весь комплекс находок укладывается в рамках VI–VIII вв. [ Шорин , Зыков , Вилисов , 2013].

Следует добавить, что керамика раннего железного века на холме полностью отсутствует. В тесте неолитических и энеолитических сосудов присутствует заметная примесь талька. Окрашивания охрой неолитической и энеолитической керамики на святилище не зафиксировано. Также отсутствуют куски бурого железняка, которые использовались для получения охры, гребенчатые штампы, подвески из камня и изделия из кости.

Усть-Вагильский холм был открыт В. Я. Словцовым в 1887 г. Небольшие работы на холме в 1960 г. были проведены сотрудниками Свердловского областного краеведческого музея (Ю. С. Фоминым и В. Д. Ширинкиным), а в 1965 г. – В. Ф. Старковым. В 1970 г. масштаб- ные раскопки холма провела тагильский краевед А. И. Россадович. Ею было вскрыто 272 м2, коллекция находок составила 18 498 экземпляров [Сериков, 2023b]. С 2005 по 2015 г. (с перерывом в 2012 г.) охранные раскопки на холме проводила экспедиция Свердловского областного краеведческого музея под руководством С. Н. Паниной. Раскопом вскрыто 112 м2, получено 57 649 артефактов [Панина, 2008, с. 137]. Суммарная коллекция находок из раскопок холма составляет 76 147 экземпляров.

Холм находится в верхнем течении р. Тавды, на ее левом берегу, в месте впадения в нее р. Вагиль (117 км по воде от районного центра Гари Свердловской обл.) (см. рис. 1, 3 ). Он имеет форму неправильного овала размером 52×48 м. Высота холма доходит до 5,5–6 м. Удивляет то, что он расположен на территории поймы. Поселения вокруг холма не выявлено. Однако маломощный культурный слой вокруг холма присутствует. Скорее всего, рядом с ним существовала площадка, на которой происходила подготовка к предстоящим ритуалам. От основной части площадки холм отделялся дугообразной канавкой, заполненной слоями прокаленной почвы и небольшими углистыми плашками. Мощность культурного слоя на нем доходит до 4,6 м [ Панина , 2015 а , с. 263–265].

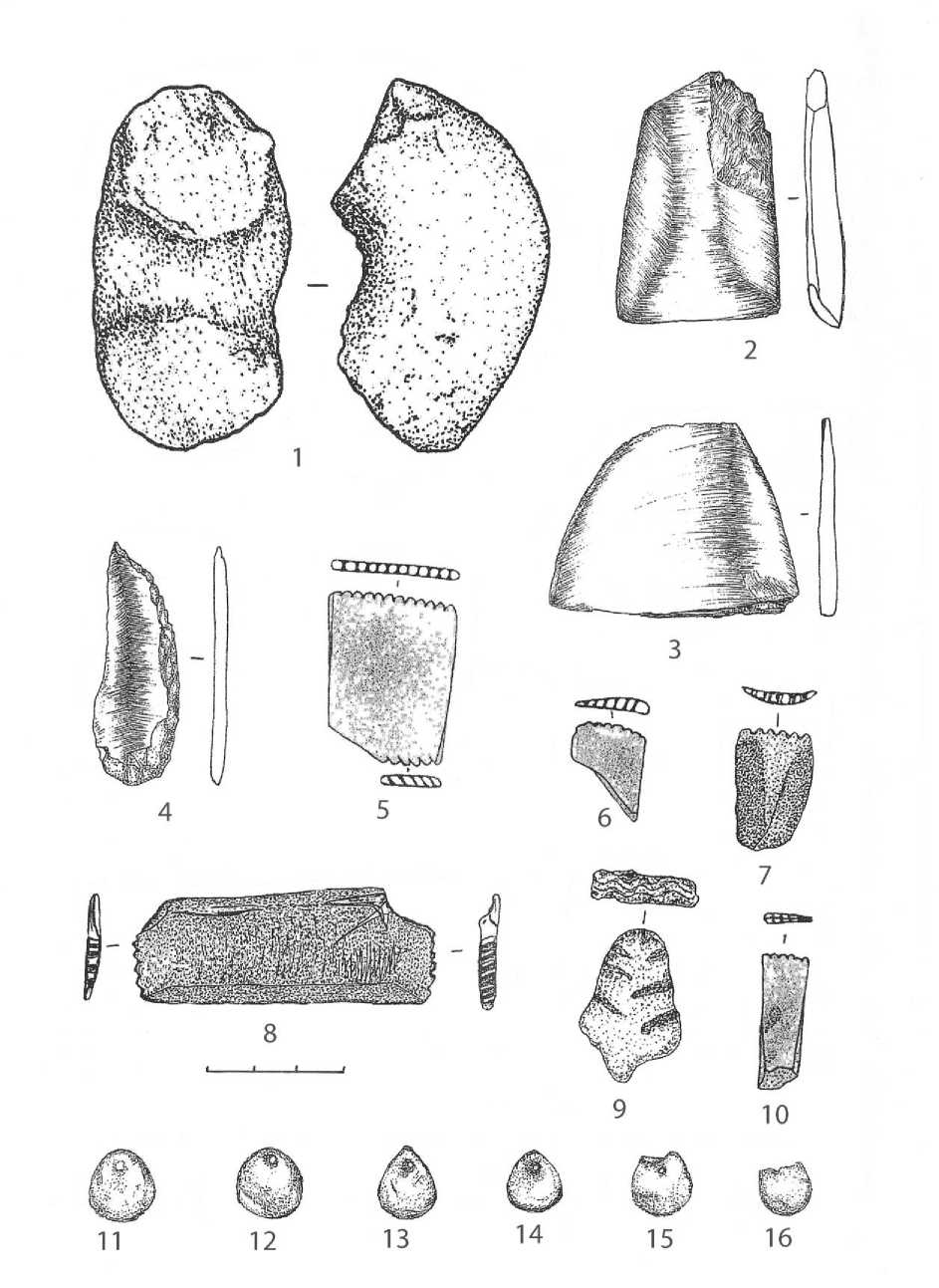

На холме выявлен незначительный мезолитический комплекс. Он представлен нуклеусами, микропластинками, резцами, остриями, наконечниками стрел и геометрическими микролитами (рис. 6, 1–3 ). От общего количества каменных изделий он составляет 0,9 % (56 экземпляров). От общего количества находок мезолитический комплекс составляет всего 0,07 %. Это во много раз меньше, чем на Кокшаровском холме (12 %).

В основании холма исследовано жертвенное место раннего неолита. Оно включало в себя скопление костей животных и семи фрагментов человеческих черепов. Слой с костями насыщен крупными кусками угля и белой глиной [ Панина , 2010, с. 194–195]. В скоплении найдено несколько фрагментов неолитической керамики сатыгинского типа. По обрубленному куску рога лося из скопления получена радиоуглеродная дата – 7920±200 (ЛЕ-8746) [ Панина , 2011 а , с. 91].

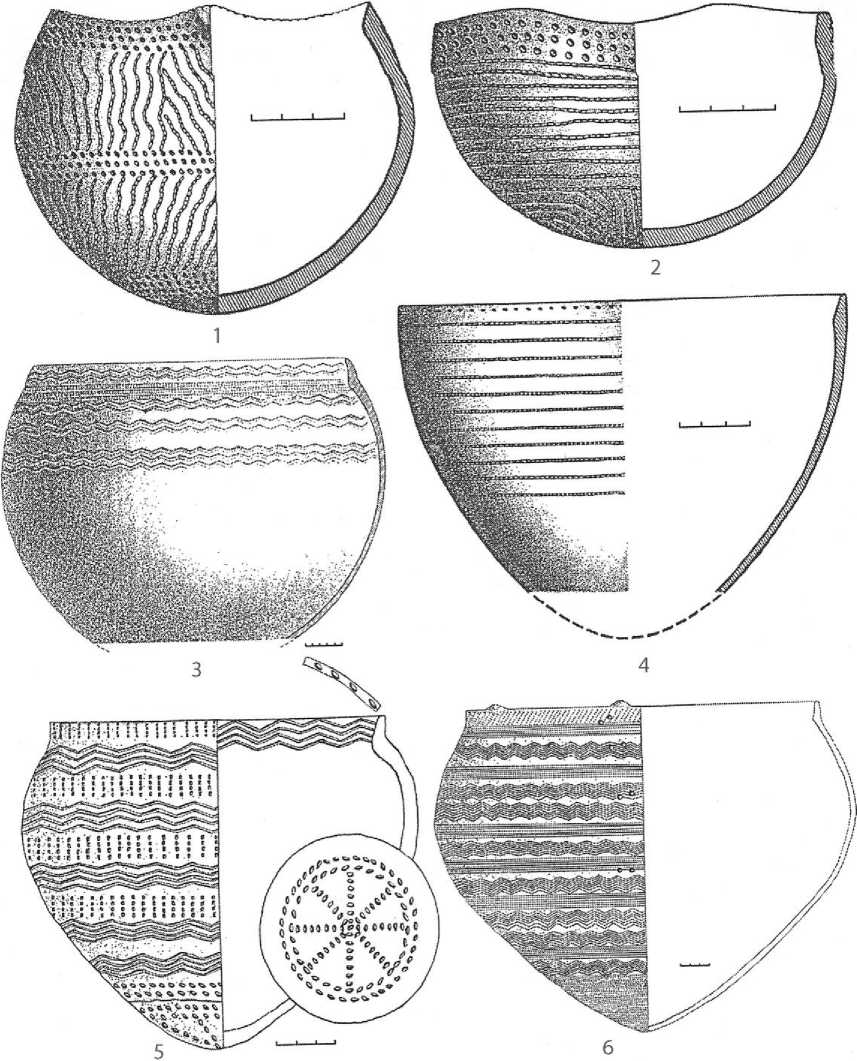

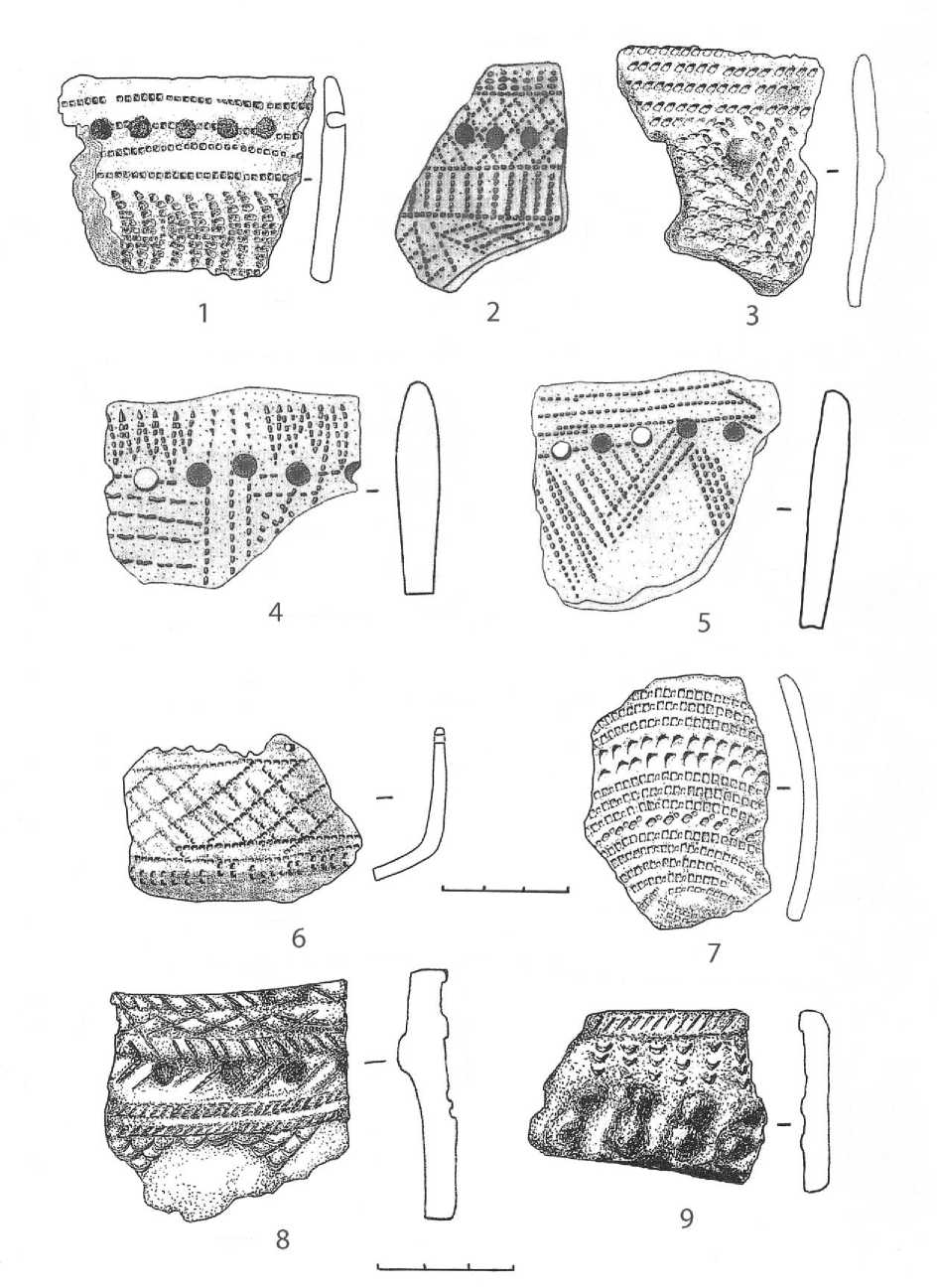

Керамический комплекс эпохи неолита на холме представлен фрагментами сосудов саты-гинского, кокшаровско-юрьинского и боборыкинского типов (рис. 7, 1–6 ) [ Панина , 2008, рис. 1–3]. Сатыгинский тип керамики является самым ранним (см. рис. 7, 5 , 6 ); именно он связан с жертвенным комплексом из костей животных и человека. В количественном отношении преобладает керамика кокшаровско-юрьинского типа. Керамика боборыкинского типа представлена незначительно.

В тесте сосудов присутствует примесь шамота и мелких камешков. В отличие от Кокша-ровского холма, тальк в виде примеси в керамическое тесто не использовался. Хотя отдельные куски талька на памятнике известны [ Сериков , 2023 b , с. 48]. Имеется и одно тальковое лощило для обработки керамических сосудов.

Среди неолитической керамики в коллекции Усть-Вагильского холма выделяются шесть фрагментов с рельефными налепами (рис. 8, 3 ) и один – с графическим изображением личины [ Панина , 2011 b , с. 141–144, рис. 1; Сериков , 2023 b , с. 41, рис. 2, 6 ]. Представляет интерес фрагмент венчика сосуда с граффити (см. рис. 8, 1 ).

Особенностью керамического комплекса эпохи неолита является окрашивание сосудов охрой. С. Н. Панина выделяет три способа окрашивания [ Панина , 2008, с. 137]. Остается пока неясным, окрашивались целые сосуды или уже их обломки. Автор считает, что могли практиковаться оба варианта.

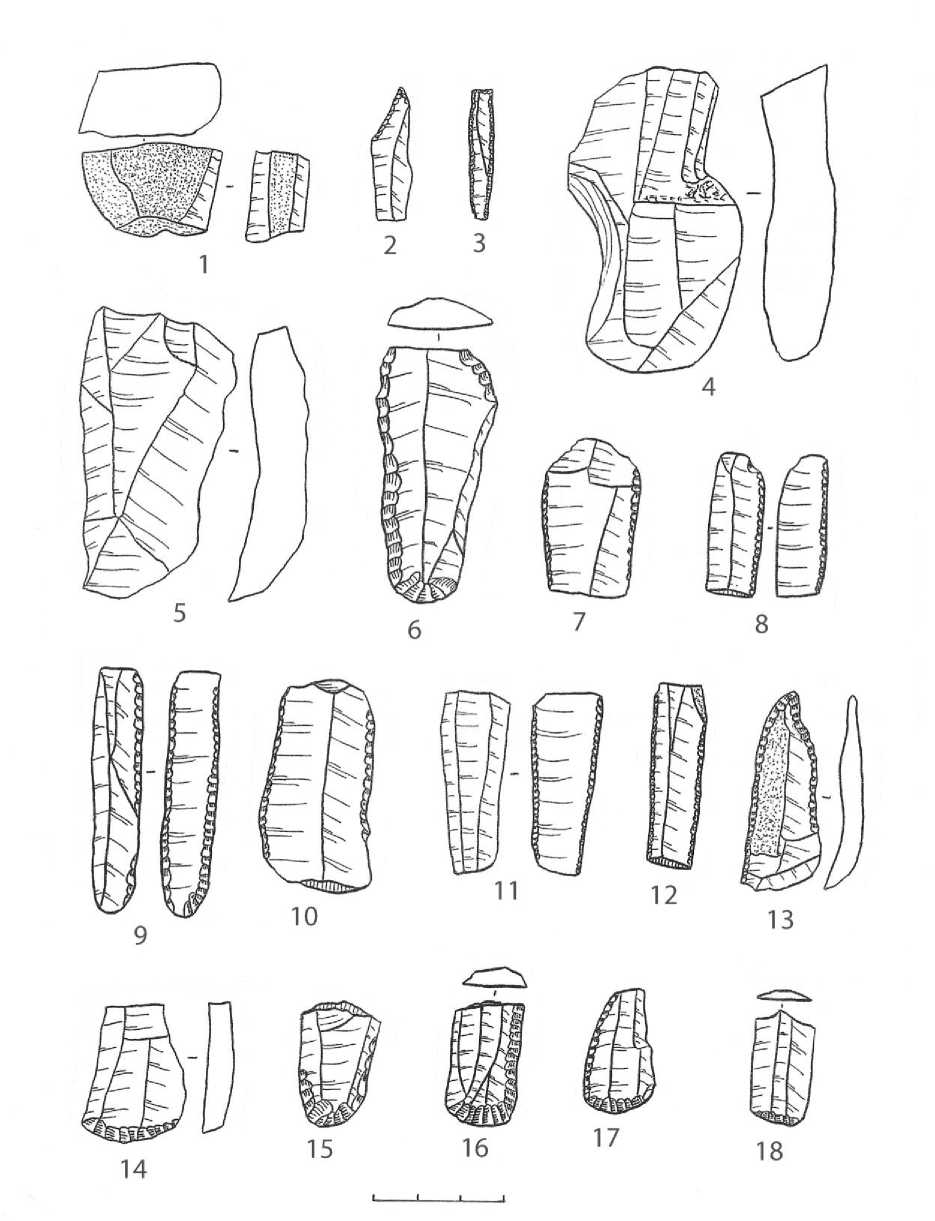

Каменный инвентарь эпохи неолита представлен двумя характерными для неолита Зауралья типами наконечников стрел: вытянутыми иволистными и листовидными с выделенным треугольным черешком (рис. 9, 6, 8). Стратегия расщепления камня на холме очень невыразительна. С крупных нуклеусов изготавливались пластины очень широкого диапазона от 0,9 до 5,9 см шириной. Но преобладают пластины шириной 0,9–2,2 см – 75 % (см. рис. 6, 4–7, 10). Из других орудий на холме имеются скребки, острия, сверла, ножи (см. рис. 6, 13–17). Широко представлены шлифованные орудия – топоры, тесла и ножи (рис. 10, 2–4). Особенностью комплекса является наличие в нем непригодных для использования многочисленных кусков и осколков туффита. Некоторые каменные изделия окрашены охрой. Большая часть неолитических изделий изготовлена из светло-серой слабоокремнелой породы [Сериков, 2023b, с. 43–47].

Для неолитической эпохи по дереву, кости и керамике получена серия радиоуглеродных дат от 6300 до 7900 л.н. [ Панина , 2011 с , с. 247–248].

У подошвы холма было исследовано засыпанное охрой богатое энеолитическое погребение. Погребальный инвентарь состоял из сломанных шлифованных наконечников стрел, обломка шлифованного тесла, ножевидной пластины и двух фрагментов керамики с гребенчатым орнаментом. Костюм погребенного был украшен бисером из семян воробейника (с отверстиями и без), шлифованными подвесками из красно-бурого шифера (пирофиллитового сланца) (свыше 30 экземпляров) и резцами бобра [ Панина , 2014, с. 330–333]. Овальные подвески небольшого размера (1,0–1,5 см) хорошо известны в энеолитических погребениях Зауралья и Западной Сибири [ Матвеев и др., 2015, с. 72–73]. Шлифованные наконечники с продольной выемкой также характерны для энеолитических памятников Урала и Зауралья [ Сериков , 2022 b , с. 102–107].

К погребению примыкала жертвенная площадка из широких деревянных плах (сгоревших). На ней сохранились развал энеолитического сосуда с гребенчатым орнаментом, шлифованные наконечник стрелы и нож [ Панина , 2016, с. 58–61].

Энеолитический комплекс керамики количественно превосходит неолитический. По материалам раскопок А. И. Россадович, неолитической керамики в коллекции 17 % от всего керамического комплекса, а энеолитической – 22 %. Энеолитическая керамика холма близка керамике аятского типа. Отличительным признаком в орнаментации сосудов является наличие в привенчиковой зоне глубоких ямок с жемчужинами на внутренней или лицевой стороне (рис. 11, 1–7 ) [ Панина , 2008, рис. 4; 2011 а , рис. 2, 3]. Значительная часть фрагментов сосудов окрашена охрой. На святилище найдено шесть гребенчатых штампов (см. рис. 10, 5–8 , 10 ) [ Панина , 2011 а , рис. 4, 3–6 ]. Трасологический анализ показал, что некоторые из них использовались в качестве скребков по коже [ Сериков , 2021, рис. 7, 5 ].

К эпохе энеолита относится и большая часть из сотни глиняных поделок разных типов [ Панина , 2015 b ].

Каменный инвентарь энеолита представлен наконечниками стрел, пластинами, скребками (см. рис. 9, 15 , 16 ), абразивными пилами, шлифованными изделиями, точильными камнями. Наконечники стрел имеют листовидную форму с усеченным или вогнутым основанием, обработаны плоской двусторонней ретушью. Широко были распространены и шлифованные наконечники стрел (см. рис. 9, 5 , 7 , 9–13 ). Ножевидные пластины имеют правильную огранку и ширину 1,2–1,4 см (см. рис. 6, 8 , 9 , 11 , 12 , 18 ). Изготовлены они из качественного минерального сырья: кремня, халцедона, разноцветной яшмы [ Сериков , 2023 b ].

В коллекции холма хорошо представлены абразивные пилы и предметы со следами абразивного пиления. Чаще всего пилами выпиливали заготовки для шлифованных ножей и наконечников стрел [ Сериков , 2022 с , с. 70, рис. 2, 3 , 5–8 , рис. 3, 4 , 7 ].

Из шлифованных орудий на холме известны тесла (преобладают), топоры, стамеска, наконечники стрел, острия.

Из изделий неутилитарного назначения нужно отметить два сломанных навершия булав (см. рис. 10, 1 ) и каменные подвески. Количество подвесок на холме превышает 50 экземпляров: 23 подвески найдено в культурном слое (см. рис. 10, 11–16 ) и около 30 в погребении. Почти все они изготовлены из красно-бурого шифера [ Панина , 2014, с. 332; Сериков , 2023 b , с. 47].

Материалов бронзового века на холме пока не зафиксировано.

Керамический комплекс переходного времени от поздней бронзы к раннему железному веку суммарно превосходит керамические комплексы неолита ‒ энеолита. По материалам коллекции А. И. Россадович, керамика вагильского типа (X–VIII вв. до н.э.) составляет около 19 % от всего комплекса. Поскольку сосуды вагильского типа были орнаментированы только на две трети, с этим типом керамики следует связать и присутствующие в коллекции фрагменты без орнамента – около 40 % [Сериков, 2023b, с. 41]. В материалах С. Н. Паниной керамика вагиль-ского типа также составляет заметную часть (см. рис. 11, 9) [Панина, 2008, с. 144]. На холме найдены глиняные штампы, которые при прокатывании дают отпечатки однорядной мелкозу- бой волны (см. рис. 10, 9). Подобную керамику В. А. Борзунов относит к северному варианту гамаюнской культуры (вагильской) [Борзунов, 1990, с. 25, рис. 7].

С памятниками вагильского типа связаны остатки металлургического производства. Сохранились фрагменты ошлакованных тиглей и керамики, льячка (см. рис. 8, 9 ) шлаки, куски обожженной и ошлакованной глины.

Из глиняных изделий нужно отметить рыболовные грузила ‒ дисковидной и прямоугольной формы (см. рис. 8, 8 , 10 ).

Из каменных изделий в этот комплекс можно отнести кремневый наконечник стрелы в виде равнобедренного треугольника (см. рис. 7, 4 ), скребок из сломанного наконечника стрелы (см. рис. 9, 17 ) и скребок балакинского типа (см. рис. 9, 14 ). Такие орудия характерны для поздней бронзы – раннего железа и хорошо соотносятся со временем бытования керамики ва-гильского типа [ Борзунов , 1992, рис. 20, 1–6 , 10–12 , 14–16 , 22 ].

-

С. Н. Панина отмечает, что холм эпизодически посещался населением с туманским типом керамики (лесное Зауралье, VII–III вв. до н.э.) и кашинским типом посуды (лесостепное Зауралье, III в. до н.э. – III в. н.э.). Имеются на холме и более поздние находки: бронзовые антропоморфные идолы, фрагмент медного литого котла, бронзовая поясная пряжка, гроздевидная подвеска из оловянистой бронзы, часть витого височного кольца и др. [ Панина , 2016, с. 58–61].

На холме присутствует небольшая коллекция керамики зеленогорского типа (VI–VIII вв. н.э.) (см. рис. 11, 8 ). С этой керамикой можно связать и небольшой комплекс костяных изделий (см. рис. 8, 4–7 ), а также железный нож.

Необычный культовый объект – захоронение коня с подогнутыми ногами – пока не получил хронологической и семантической характеристики [ Панина , 2015 b , с. 481].

Необходимо также отметить присутствие в коллекции холма свыше сотни фрагментов кружальной керамики (фрагменты венчиков, стенок, плоских днищ), принесенные русским населением XVIII–XIX вв.

Махтыльский холм на левом берегу р. Сосьвы в 3 км от несуществующей сейчас деревни Махтыли был открыт в 1957 г. В. С. Стоколосом. Он же провел и первые раскопки [ Стоколос , 1960]. По данным Серовского музея, в 1962 г. холм исследовался экспедицией В. А. Мо-гильникова. В 1965 г. часть его была раскопана объединенной экспедицией Нижнетагильского и Серовского музеев под руководством В. Ф. Старкова [ Старков , 1969, с. 73–74]. В 1966 г. раскопки на холме были продолжены экспедицией Института археологии АН СССР под руководством О. Н. Бадера.

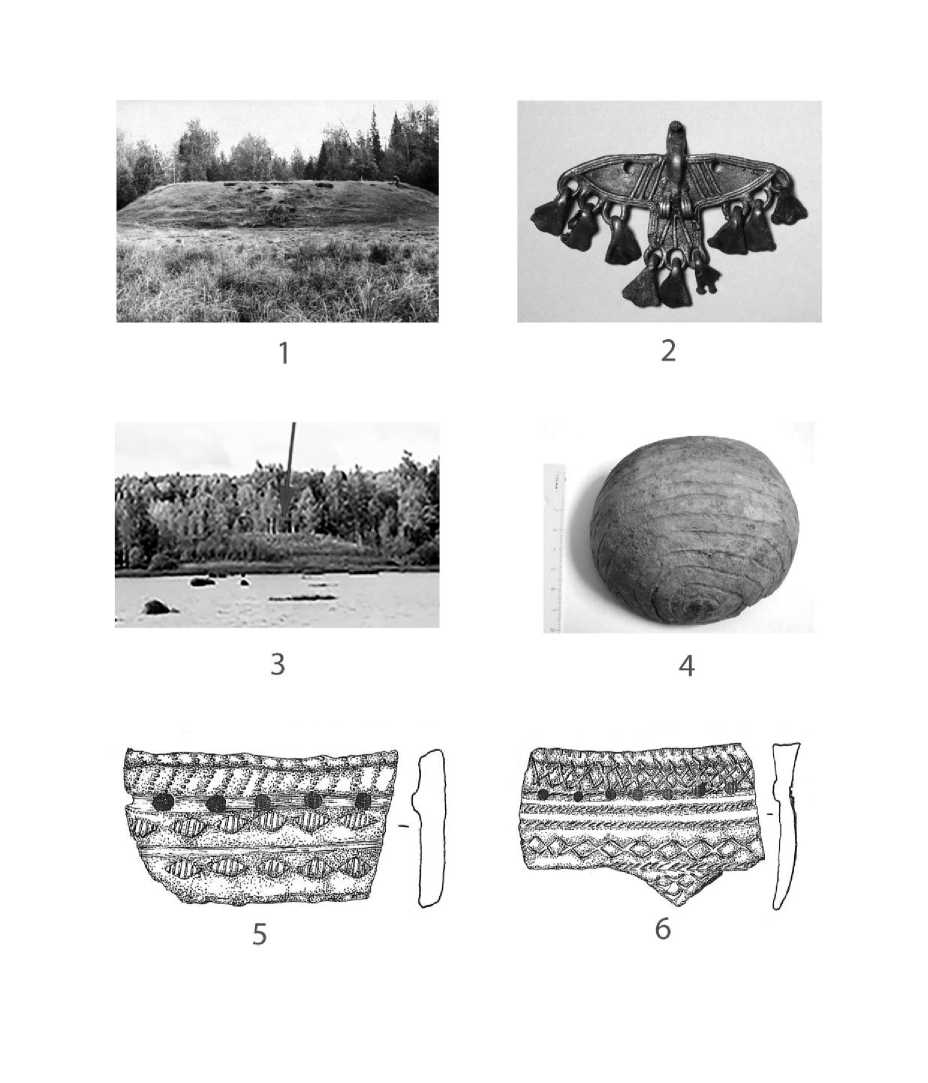

Располагался Махтыльский холм в 95 м от берега реки на краю невысокой террасы. Такое удаленное от реки расположение совершенно нетипично для зауральских памятников (см. рис. 1, 2 ). Эту особенность в расположения холма отмечал и В. С. Стоколос. Местонахождение холма ему указали местные жители, которые ископали его весь ямами (искали клады). По данным В. С. Стоколоса, холм имел высоту 2,2 м и диаметр 48 м. В. Ф. Старков в публикации 1969 г. его высоту определил в 3 м, а размеры – 52×50 м [Там же, с. 74]. В монографии 1980 г. размеры холма уже изменены: диаметр – 52 м, высота – 2 м [ Старков , 1980, с. 52]. Автор придерживается размеров холма, указанных его первооткрывателем. Поселения вокруг холма не обнаружено, хотя незначительные культурные остатки за его пределами имеются. После 1966 г. никто из археологов Махтыльский холм не посещал, и в результате место нахождения святилища было забыто. Обнаружить холм удалось только осенью 2022 г. Оказалось, что он был полностью разрушен бульдозером, а земля с него была использована для подсыпки дороги. Культурные остатки были рассеяны на площади не менее 4000 м2.

В результате бессистемных раскопок Махтыльского холма разными экспедициями коллекции находок с него оказались в разных научных центрах. В Нижнетагильском музее-заповеднике хранятся материалы раскопок В. С. Стоколоса и Старкова в количестве 1857 единиц хранения (ед. хр.). В Серовском историческом музее находится небольшая коллекция находок (446 ед. хр.) из раскопок В. С. Стоколоса и В. А. Могильникова. В Гаринский краеведческий музей поступило 1583 ед. хр. из сборов 2022–2023 гг. Где находятся коллекции из раскопок О. Н. Бадера и В. Ф. Старкова, автору неизвестно, но, по всей вероятности, в Институте археологии РАН. Неизвестно также и количество находок. Из коллекций холма выборочно публиковались отдельные изделия В. С. Стоколосом [Стоколос, 1960] и В. Ф. Старковым [ Старков, 1980, с. 52]. Недавно опубликованы материалы холма из фондов Нижнетагильского музея-заповедника [ Сериков, 2022b ].

Суммарная коллекция из раскопок холма составила 3886 экземпляров.

Ни одного мезолитического изделия на холме не найдено. Его функционирование начинается с эпохи неолита.

Керамический комплекс представлен фрагментами сосудов разных археологических эпох и культур. Керамика неолита составляет 33,5 %. Большая часть сосудов относится к кокшаров-ско-юрьинскому типу. Единично встречаются сосуды кошкинского, боборыкинского и полу-денского типов (рис. 12, 1–4 ). Керамика сатыгинского типа в коллекции единична. В тесте сосудов присутствует примесь шамота и мелких камешков. Значительная часть фрагментов керамики окрашена охрой. На фрагменте венчика сосуда кокшаровско-юрьинского типа присутствует рельефный зооморфный налеп (см. рис. 12, 7).

Каменный инвентарь эпохи неолита холма полностью соответствует неолитическим материалам Среднего Зауралья. Для него характерны крупные нуклеусы и пластины шириной 1,2-2,2 см (рис. 13, 5-8 ). Из пластин изготавливали острия, скребки (см. рис. 13, 13, 14 ) и наконечники стрел. Основными типами наконечников стрел на холме являются вытянутые иво-листные наконечники с частичной обработкой (см. рис. 13, 9 , 15 ) и наконечники с треугольным черешком (см. рис. 13, 12 ). Свыше 80 % неолитических изделий выполнены из типичной для неолита светло-серой слабоокремнелой породы. Как и на Усть-Вагильском холме, на Махтыль-ском присутствует большое количество дробленого камня - кусков и осколков туффита. На каменных изделиях также имеются следы охры.

Энеолитический комплекс керамики значительно превосходит керамику неолита и составляет 51,5 % от всего комплекса. Энеолитическая керамика Махтыльского холма полностью идентична керамике Усть-Вагильского холма (см. рис. 12, 5-9, 11 ). В коллекции имеется один гребенчатый штамп (см. рис. 13, 2 ).

Каменный инвентарь энеолита на холме немногочисленный. Он характеризуется правильно ограненными пластинами, скребками, абразивами, шлифованными орудиями (см. рис. 13, 4 ), наконечниками стрел (см. рис. 13, 10 ).

Из изделий неутилитарного характера нужно отметить обломок навершия булавы из бурого железняка (см. рис. 13, 1 ) и подвеску из шифера (см. рис. 13, 3 ).

Поздние эпохи представлены разными типами керамической посуды, которая суммарно составляет около 15 % от всего комплекса керамики.

Керамика гамаюнского (X-IV вв. до н.э.), вагильского (X-VIII вв. до н.э.) и усть-полуйского (IV в. до н.э. - II в. н.э.) типов представлена единичными фрагментам. С этим временем можно связать обломок бронзового изделия (см. рис. 13, 11 ), фрагмент ошлакованного тигля, керамический скребок и пять кусков обожженной глины. Также единично представлена и средневековая керамика батырского (V–VII вв. н.э.) и зеленогорского (VI–VIII вв. н.э.) типов (см. рис. 12, 10 ). Данное количество поздней керамики не отражает истинного соотношения материалов ранних (неолит - энеолит) и поздних (железо, средневековье) эпох. На Усть-Вагильском холме, расположенном на р. Тавде в 185 км от Махтыльского, мощность слоев с поздними материалами доходит до 1,5 м.

Местные жители про холм на озере Большой Вагильский Туман знают очень давно, но археологических работ на нем не было. Первая информация о холме поступила в Нижнетагильский краеведческий музей в 1976 г., когда туда пришли две посылки из пос. Восточного (Серовский р-н Свердловской обл.). В одной из них лежала записка, в которой указывалось, что находки собраны на поверхности «кургана» на берегу озера Большой Вагильский Туман [ Сериков , 2022 c ].

Озеро Большой Вагильский Туман является долинно-пойменным. Это четвертый по площади водоем Свердловской области. Находится оно в 90 км по прямой к северо-востоку от г. Серова (см. рис. 1, 5 ).

Судя по фотографии холма (масштабом явилась фигура человека на ней), его высота равнялась 6–7 м (рис. 14, 1 ). Диаметр холма по подошве составлял 46–48 м, диаметр площадки – около 30 м. Керамический комплекс из верхних слоев холма представлен фрагментами сосудов молчановского типа с орнаментальными элементами зеленогорского этапа VI–VIII вв. н.э. (см. рис. 14, 5 , 6 ).

Из других находок в посылке были костяной наконечник стрелы, оселок, точильный камень, железный штырь и кусок железного шлака. На вогнутой поверхности точильного камня растирали охру, вся его плоскость была пропитана охрой.

Интересной находкой является бронзовое украшение в виде птицы с лапчатыми подвесками (см. рис. 14, 2 ). Ближайшая аналогия данному украшению происходит из Кузьминского могильника чепецкой культуры (Удмуртия). Автор раскопок датирует украшения в виде птичек XI – началом XII в. [ Иванова , 1992, с. 44, 104, рис. 14].

Среди присланных костей присутствуют куски черепов лося, северного оленя, бобра, а также челюсти козы, лисицы и медведя. Одно ребро окрашено охрой. Заключает коллекцию костей копыто лошади [ Сериков , 2022 е , с. 291–293].

Еще один холм ‒ Андрюшинский ‒ был открыт в 2008 г. ведущим инженером-инспектором научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области Б. А. Шакаевым.

Холм расположен среди болот на суходольном останце между рекой Анеп и озером Ко-стюр (см. рис. 14, 3 ) в 4 км к северо-востоку от с. Андрюшино. От села до районного центра Гари по дороге 51 км.

Высота холма ‒ около 3 м, диаметр доходит до 60 м. Вершина холма слегка уплощена, на ней присутствуют грабительские ямы. Местные жители называют холм «Золотая горка». При зачистке грабительских ям найдена неолитическая керамика кошкинского (см. рис. 14, 4 ) и са-тыгинского типов, гребенчатая керамика эпохи энеолита аятского типа. Другой информации о культовом холме на озере Костюр нет.

Обсуждение материалов и дискуссия

Все культовые насыпные холмы возникли в разное время. Самым ранним является Кок-шаровский холм. Ритуальные действия на месте будущего холма начались еще в конце мезолитической эпохи. Поскольку нижние горизонты холма изучены только на небольших участках, то стратиграфия в данном случае бесполезна. Во всяком случае, мезолитический слой в разрезе холма не фиксируется. Но микролитические изделия мезолитического облика на холме составляют заметный процент (12,3 %). На окружающем холм Юрьинском поселении, которое считалось однослойным неолитическим поселением [ Старков , 1980, с. 64–70], микролитический комплекс также присутствует в заметном количестве. Это показывают и материалы двух небольших раскопов (44 и 36 м2), заложенных сотрудниками А. Ф. Шорина на поселении [ Вилисов , 2015, с. 114]. Авторы раскопок подчеркивают: «Каменный инвентарь носит микролитоид-ный характер. Большая часть орудийного набора (торцевые нуклеусы для микропластин, пластинки с выемками, угловые резцы и т.д.) характерна для эпохи мезолита – раннего неолита» [ Баранов , Волков , 2001, с. 9]. К тому же в обоих раскопах количество фрагментов керамики в два раза меньше, чем изделий из камня. Но в чистых неолитических комплексах фрагментов керамики всегда в несколько раз больше, чем каменных изделий [ Сериков , 2022 f , с. 12–13]. Преобладание каменного инвентаря свидетельствует о том, что на памятнике присутствует хронологически неучтенная часть каменных изделий. Этой неучтенной частью и является микролитический комплекс эпохи мезолита. Анализ каменного инвентаря и особенностей топографии Юрьинского поселения достаточно обоснованно показал, что неолитическое поселение располагалось на площади существовавшего ранее поселения мезолитического [ Сериков , 2022 d , с. 83–84].

Коллекция каменных изделий на Кокшаровском холме составляет 29 241 экземпляр. Автором обработано около половины коллекции – 14 002 экземпляра. Из этой части удалось выделить комплекс мезолитических изделий в количестве 2189 экземпляров, что составило 12,3 % от всей коллекции камня. Можно предположить, что в необработанной части каменного инвентаря мезолитических изделий будет не меньше. Попадание на холм около 4,5 тыс. мезолитических изделий не может быть случайным. По мнению автора, единственным объяснением такому количеству мезолитических изделий на холме может быть их попадание на святилище в качестве жертвоприношений [Сериков, 2023а, с. 136–138].

-

А. Ф. Шорин считает, что часть каменных изделий на холм попала в результате трех подсыпок земли из культурного слоя Юрьинского поселения. Но отличить камень из подсыпок и принесенный в жертву, по его мнению, невозможно [ Шорин , 2001 b , с. 165].

Если обратиться к стратиграфии холма, сразу приходится отметить, что стратиграфические разрезы холма, опубликованные В. Ф. Старковым [ Старков , 1969, рис. 1] сильно отличаются от разрезов, опубликованных А. Ф. Шориным [ Шорин , 2001 b , рис. 3]. Кстати, исследователи Махтыльского и Усть-Вагильского холмов никаких объемных подсыпок земли на холмы не отметили. На Кокшаровском холме А. Ф. Шорин выделяет 12 слоев: один дерновый, два материковых, три насыпных непотревоженных (нам не понятно, как насыпной слой может быть непотревоженным) и шесть переотложенных [Там же, с. 164–165]. Где находятся жертвенные культурные слои, остается неясным. К сожалению, не обошлось и без ошибок. Два материковых слоя № 12 и 13 в условных обозначениях присутствуют, но в разрезе их нет. Самый нижний слой (материковый, который должен быть под № 12) в разрезе обозначен под № 9 (нижний насыпной ненарушенный слой). Следует подчеркнуть, что холм в стратиграфическом отношении является сложным памятником. И в разных его частях стратиграфия будет разной. Однако автор раскопок во всех своих работах тиражирует один и тот же, видимо, реконструированный общий разрез холма [ Шорин , 2000, рис. 2; 2001 b , рис. 1; 2003, рис. 3; 2007, рис. 3; Шорин , Шорина , 2011, рис. 2].

Автор считает, что никаких подсыпок из культурного слоя Юрьинского поселения на холме не было. Все артефакты, найденные на холме, были принесены намеренно для совершения определенных ритуалов. После завершения обряда принесенные жертвоприношения засыпались обычной землей. Если бы землю для подсыпок действительно брали с поселения, на нем бы сохранились следы значительных разрушений. Но их нет. К тому же около двух других холмов (Махтыльского и Усть-Вагильского) поселений нет, только культовые площадки с маломощным культурным слоем. И брать культурные остатки для подсыпки на холм было неоткуда. Но холмы-то есть. Причем Усть-Вагильский холм почти в два раза выше Кокшаровского.

Л. Н. Сладкова, исследователь древнего святилища Чертова Гора [ Сладкова , 2008], расположенного в бассейне р. Конды, сообщила автору, что еще недавно местные аборигены в определенные праздники съезжались к святилищу на лодках со всей округи и привозили в мешочках землю со своих паулей (поселений).

Видимо, подобным образом культовые холмы на протяжении тысячелетий увеличивались в диаметре и высоте. При этом они вряд ли отождествлялись с мировой горой, как неоднократно подчеркивал А. В. Шорин [ Шорин , 2001 b , с. 169; 2003, с. 91; 2010, с. 41–42; 2017, с. 17]. О какой «горе» может идти речь, если в конце своего функционирования холмы имели высоту 2,2 м (Махтыльский), 3 м (Андрюшинский), 3,5 м (Кокшаровский). Высота двух оставшихся холмов за счет активного использования в железном веке и средневековье доходила до 6 м. К тому же анализ скальных святилищ высотой до 7 м показывает полное отсутствие на них неолитических материалов [ Сериков , 2013 а , с. 150–160; 2015, с. 141–150]. Нет их и на вершинах гор. Следовательно, в эпоху неолита мифологическое представление о мировой горе уже (или еще) не имело особого значения.

Долгое время А. Ф. Шорин считал Кокшаровский холм культовым памятником, который использовался древним населением в неолите, энеолите и средневековье. Но в 2021 г., анализируя энеолитическую керамику с холма, он связал ее не с жертвенными дарами, а с поселением, расположенным на его вершине на площади около 260 м2. Причем, по его мнению, энеолитиче-ское население даже не подозревало, что располагается на древнем святилище. Расположение на вершине холма он объяснял защитой жителей поселения от господствующих ветров [Шорин, Шорина, 2021b, с. 48]. Это при том, что рядом с холмом находилась ровная площадка бе- рега, на которой в свое время благополучно располагались мезолитическое и неолитическое поселение. В этом отношении А. Ф. Шорин противоречит самому себе. Несколькими годами ранее в дискуссии с А. П. Зыковым о характере средневекового комплекса (культовый или поселенческий), он писал: «Для поселения, даже кратковременного, площадка обитания на вершине холма все же мала, тем более что вокруг холма есть ровные площадки...» [Шорин, Зыков, Вилисов, 2013, с. 128].

Вопрос о начале функционирования Усть-Вагильского холма остается пока открытым. Мезолитические изделия на холме есть, но в очень небольшом количестве - 0,07 %. Поэтому маловероятно, что холм начал функционировать в эпоху мезолита. Он мог случайно быть основан на месте небольшой мезолитической охотничьей стоянки. В пользу этого свидетельствуют наконечники стрел (3) и трапеции (4), которые также использовались в качестве наконечников [ Сериков , 1998].

Из всех культовых холмов Усть-Вагильский холм отличается сложной организацией сакрального пространства, наличием погребений, обилием предметов неутилитарного характера, оригинальностью ритуалов, большим использованием охры и даже высотой.

Ранние эпохи на холме (неолит и энеолит) по количеству находок (39 %) заметно уступают эпохам поздним (железный век - средневековье - 61 %). Этот факт можно объяснить увеличением местного населения или расширением зоны влияния святилища.

Махтыльский холм однозначно начал функционировать в эпоху неолита. Удивляет небольшая высота холма - всего 2,2 м. Объяснение этому автор видит в резком сокращении культовой практики на холме в начале раннего железного века. На Усть-Вагильском холме и на холме на Большом Вагильском Тумане мощность культурных отложений доходит до 1,5 м, а может быть, и больше (точные данные пока отсутствуют). Керамические комплексы этих эпох доходят до 60 %, тогда как на Махтыльском холме они составляют всего около 15 %. По каким-то причинам, связанным, видимо, с кризисными ситуациями в жизни местных коллективов, произошел отток населения, и святилищем стали пользоваться только небольшие социальные группы (семейные общины?).

Вопрос о социальном статусе святилища археологами решается обычно исходя из количества, характера находок и сложности его структуры. Затем определяют, какое это святилище -родовое, племенное или межплеменное. Однако фактически значение святилища определялось другими факторами, нам пока неизвестными. С родовыми святилищами все понятно: им пользовалось население небольшой округи. Но трудно представить причину, по которой население всего племени собиралось в одном месте, чтобы провести особые ритуалы. Еще более невероятным видится сбор представителей разных племен в одном месте.

В свое время автор под впечатлением огромного количества наконечников стрел и некоторых других факторов отнес святилище в пещере камня Дыроватого к межплеменным. В то же время он обратил внимание на ряд неувязок, которые не подтверждают сбор населения на условные «праздники» перед камнем Дыроватым [ Сериков , 2009, с. 118-121].

Выводы

Первая обзорная работа по необычным насыпным холмам была опубликована В. Ф. Старковым в 1969 г. [ Старков, 1969, с. 72-77]. В ней была дана краткая характеристика трех холмов (Кокшаровского, Усть-Вагильского и Махтыльского) и поставлен вопрос об их функциональном назначении. Тем самым все холмы были отнесены к памятникам одного типа. И в качестве однотипных холмы рассматривались в последующие несколько десятилетий.

В настоящее время все холмы считаются культовыми памятниками - святилищами. Однако полученные новыми раскопками материалы показывают, что они не являются однотипными памятниками. В их ряду один холм - Кокшаровский - имеет существенные отличия. Прежде всего, Кокшаровский холм является самым южным памятником и отстоит от группы северных холмов на сотни километров. Северные холмы насыпаны в виде усеченных конусов с хорошо выраженной площадкой (см. рис. 14, 1, 3), что подчеркивает искусственный характер их образования. Очертания Кокшаровского холма размыты и невыразительны, его легко при- нять за обычный возвышенный участок берега озера. Не зря местные жители называют холм «вшивой горкой». Северные холмы начали функционировать в эпоху неолита, а святилище на Кокшаровском холме возникло в мезолите [Сериков, 2023а]. На северных холмах преобладают материалы раннего железа и средневековья (до 60 %), а комплексы энеолита – неолита не превышают 40 %. На Кокшаровском холме материалы раннего железного века полностью отсутствуют, а неолитические комплексы составляют около 95 %. На северных холмах в керамическое тесто добавлялась примесь шамота и мелких камешков, добавление талька не зафиксировано. А на Кокшаровском холме основной примесью являлся тальк. На северных холмах из фрагментов керамики не удалось реконструировать ни одного целого сосуда, тогда как на Кок-шаровском холме реконструированные сосуды представлены достаточно широко. На Кокша-ровском холме не найдено ни одного гребенчатого штампа, а на северных холмах они известны. На Кокшаровском холме автор раскопок А. Ф. Шорин фиксирует минимум три объемных подсыпки земли с окружающего его поселения. На северных холмах объемных подсыпок земли не фиксируется, а поселений вокруг холмов нет. Все северные холмы имеют связь с магистральными реками, на любой из них можно попасть водным путем. Кокшаровский холм выхода к магистральным рекам не имеет, а «замкнут» в границах Кокшаровского торфяника.

Сравнение коллекций предметов неутилитарного назначения показывает значительные различия и в сакральной практике на севере и юге данного региона. На северных холмах известны захоронения людей и животных. Из сакральных предметов использовались навершия булав и подвески из красно-бурого сланца. Широко применялась охра: ею окрашивались и фрагменты сосудов, и каменные изделия. Ничего этого нет на Кокшаровском холме. Главным его отличием от северных холмов является наличие фигурного молота и так называемых «утюжков». Кстати, они являются самыми северными находками подобного рода. Севернее Кокшаровского холма ни фигурные молоты, ни «утюжки» уже не встречаются. Наличие таких редких и необычных сакральных предметов, как «утюжки», свидетельствуют об особом виде ритуальной практики [ Сериков , 2013 b ], которая на северных холмах была неизвестна.

Представленные материалы показывают, что Кокшаровский холм выпадает из однотипного ряда насыпных культовых холмов и является культовым памятником особого типа. Причем его нужно рассматривать в одном контексте с Юрьинским поселением. Еще в 1999 г. на поселении было обнаружено сооружение, полностью аналогичное культовым «амбарчикам» Кокшаровского холма [ Баранов , 2000, с. 52–54; Баранов , Волков , 2001, с. 9–11]. Этот культовый объект имеет сходство и с исследованным в 1964 г. сооружением, которое В. Ф. Старков посчитал хозяйственной постройкой [ Старков , 1980, с. 68–70]. Возможно, в этот ряд следует поставить и «двухкамерное жилище», поскольку двухкамерные неолитические жилища в данном регионе не зафиксированы. Суммируя эти факты, М. Ю. Баранов и Р. Б. Волков предположили, что на территории поселения возводились «некие культовые (?) сооружения, имеющие аналогии на Кокшаровском холме» [ Баранов , Волков , 2001, с. 11].

Такое предположение выглядит вполне правомерным, если учесть, что на поселении, кроме налепленных на краях сосудов рельефных головок животных, найдены и другие изделия неутилитарного назначения: наконечник дротика из горного хрусталя, глиняный наконечник стрелы с отверстием для подвешивания, нашивка в виде шестилепестковой розетки из фрагмента сосуда и хрустальная подвеска с ушком для крепления [ Старков , 1980, с. 67–68].

Все северные холмы первоначально являлись святилищами небольшой социальной группы населения. Но со временем значимость некоторых из них начинала меняться. На значимость святилища могли влиять самые разные факторы, имеющие символическое значение. Это могли быть природные явления (солнечное затмение, падение метеорита, катастрофическое наводнение) или кризисные ситуации в хозяйственной или общественное жизни (военные столкновения, голод, раздел общины). Символическое значение святилища могло измениться из-за захоронения на нем почитаемого человека, вождя или шамана.

Особенно ярко эти изменения проявляются в материалах Усть-Вагильского холма. И абсолютно права его исследователь С. Н. Панина, считающая, что «Усть-Вагильский холм, воз- никнув как локальное святилище, с течением времени становится сакральным центром нескольких поколений, культур, приобретая универсальную значимость» [Панина, 2015а, с. 265].

Рис. 1. Схема расположения культовых холмов (1 – Кокшаровский холм;

2 – Махтыльский холи; 3 – Усть-Вагильский холм; 4 – холм на озере Костюр;

5 – холм на озере Большой Вагильский туман)

Рис. 2. Кокшаровский холм. Каменные изделия мезолита (1–14) и неолита (15–21) (1–3, 15–16 – нуклеусы; 4–9, 15–21 – пластины с ретушью; 10–11 – резцы; 12–14 – острия)

Рис. 3. Кокшаровский холм. Керамические сосуды эпохи неолита (1–6) (1–2 – кокшаровско-юрьинского типа; 3 – басьяновского типа; 4 – кошкинского типа; 5–6 – полуденского типа) (по: Шорин, 2010)

Рис. 4. Кокшаровский холм. Предметы неутилитарного назначения (1 – фигурный молот; 2 – глиняный «утюжок»; 3 – глиняная поделка;

4 – фрагмент сосуда с рельефным изображением)

Рис. 5. Кокшаровский холм. Каменные изделия неолита (1–9, 17 – наконечники стрел;

10 – остриё; 11, 16 – сверла; 12 – шлифованное тесло; 13 – шлифованный нож;

14–15 – скребки; 18 – нож)

Рис. 6. Усть-Вагильский холм. Каменные изделия мезолита (1–3), неолита (4–7, 10, 13–17) и энеолита (8, 9, 11, 12, 18) (1, 4, 5 – нуклеусы; 2, 13 – острия; 3, 7–12 – пластины;

6, 14–18 – скребки)

Рис. 7. Усть-Вагильский холм. Керамика эпохи неолита (1–6)

Рис. 8. Усть-Вагильский холм. Жертвенный инвентарь из глины (1–3, 8–10) и кости (4–7) (1–3 – неолит; 4–7 – средневековье; 8–10 – ранний железный век;

1, 2 – фрагмент венчика с гравировкой; 3 – фрагмент венчика с зооморфным налепом;

5, 6 – наконечники стрел; 5 – наконечник остроги; 7 – кинжал;

8, 10 – рыболовные грузила; 9 – льячка)

Рис. 9. Усть-Вагильский холм. Каменные изделия эпохи неолита (3, 6, 8), энеолита (1, 2, 5, 7, 9– 13, 15, 16) и раннего железного века (4, 14, 17) (1 – сверло;

2–13, 17 – наконечники стрел; 14–16 – скребки)

Рис. 10. Усть-Вагильский холм. Каменные (1–8, 10–16) и глиняное (9) изделия неолита (2–4), энеолита (1, 5–8, 10–16) и раннего железного века (9)

(1 – фрагмент навершия булавы; 2 – тесло; 3, 4 – ножи; 5–10 – штампы; 11–16 – подвески)

Рис. 11. Усть-Вагильский холм. Керамика эпохи энеолита (1-7), раннего железного века (9) и средневековья (8)

Рис. 12. Махтыльский холм. Керамика эпохи неолита (1–4, 7), энеолита (5, 6, 8, 9, 11) и средневековья (10)

< grm> ЛЦТ2Э

Рис. 13. Махтыльский холм. Каменные (1–10, 12–15) и бронзовое (11) изделия неолита (5–9, 13–15), энеолита (1–4, 10, 12) и раннего железного века (11) (1 – фрагмент навершия булавы; 2 – гребенчатый штамп; 3 – подвеска;

4 – шлифованный нож; 5 – нуклеус; 6–8 – пластины; 9, 10, 12, 15 – наконечники стрел;

11 – фрагмент кельта; 13, 14 – скребки)

Рис. 14. Малоизвестные культовые холмы (1, 3) и их жертвенный инвентарь (2, 4–6) (1 – холм на озере Большой Вагильский туман; 2 – бронзовая шумящая подвеска;

5, 6 – фрагменты керамических сосудов; 3 – Андрюшинский холм на озере Костюр;

4 – фрагмент неолитического сосуда)

Список литературы Культовые холмы лесного Зауралья: вопросы проис-хождения и функционирования

- Алексашенко Н.А. Камень со святилища. Культовые памятники горно-лесного Урала. Екатерин-бург: УрО РАН, 2004. С. 87–93.

- Баранов М.Ю. Ранненеолитическое культовое сооружение на Юрьинском поселении // Святилища: археология ритуала и вопросы семантики: материалы тематич. науч. конф. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. С. 52–54.

- Баранов М.Ю., Волков Р.Б. Результаты работ на Юрьинском поселении эпохи неолита (предварительные итоги) // Проблемы изучения неолита Западной Сибири. Тюмень: ИПОС СО РАН, 2001. С. 3–11.

- Борзунов В.А. Генезис и развитие гамаюнской культуры // Советская археология. 1990. № 1. С. 15–33.

- Борзунов В.А. Зауралье на рубеже бронзового и железного веков. Екатеринбург: УрГУ, 1992. 188 с.

- Вилисов Е.В. Каменное сырье в неолите Среднего Зауралья (по материалам Юрьинского поселе-ния) // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 10 (41). Ч. 4. С. 111–114. DOI: 10.18454/IRJ.2015.41.194. EDN: TEIFDC.

- Иванова М.Г. Погребальные памятники северных удмуртов XI–XIII вв. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1992. 126 с. EDN: SMAYTL.

- Матвеев А.В., Матвеева Н.П., Сериков Ю.Б., Скочина С.Н. Культовые памятники эпохи энеолита. Тюмень: ТГУ, 2015. 156 с.

- Панина С.Н. Археологические исследования на Усть-Вагильском холме (2005–2006 гг.) // Вопросы археологии Урала. 2008. № 25. С. 137–146.

- Панина С.Н. Фрагмент сакрального пространства эпохи неолита Усть-Вагильского холма в лес-ном Зауралье // III САК: тезисы докладов. Екатеринбург; Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2010. С. 194–195. EDN: TPLQYJ.

- Панина С.Н. Гребенчатый комплекс керамики эпохи энеолита Усть-Вагильского холма // Шестые Берсовские чтения: сб. ст. Всерос. археолог. науч.-практ. конф. Екатеринбург: КВАДРАТ, 2011а. С. 91–97.

- Панина С.Н. Рельефные и графические изображения личин под венчиками сосудов эпохи неолита Усть-Вагильского холма // Вопросы археологии Урала. 2011b. Вып. 26. С. 141–144.

- Панина С.Н. Радиокарбонные даты Усть-Вагильского холма // Вопросы археологии Урала. 2011c. Вып. 26. С. 246–247.

- Панина С.Н. Фрагмент сакрального пространства эпохи энеолита у подошвы Усть-Вагильского холма в лесном Зауралье // Тр. IV (XX) Всерос. археолог. съезда в Казани. Казань: Отечество, 2014. Т. I. С. 330–333. EDN: TPLQYJ.

- Панина С.Н. Иеротопия исследованной части сакрального пространства Усть-Вагильского холма – культового памятника неолита – позднего железного века лесного Зауралья // Материалы IV Север. археолог. конгресса. Екатеринбург; Ханты-Мансийск: ИИиА УрО РАН, 2015а. С. 263–265. EDN: VHZMGD.

- Панина С.Н. Культовая пластика из раскопок Усть-Вагильского холма // Тверской археологиче-ский сборник. 2015b. Т. I, вып. 10. С. 481–491. EDN: SGWQFI.

- Панина С.Н. Усть-Вагильский холм – культовый памятник эпох неолита – железного века в лес-ном Зауралье. Итоги исследований 2005–2015 гг. // Археология сакральных мест России. Тезисы. Арханегльск. 2016. С. 58–61: сб. тез. докл. междунар. науч. конф.

- Рябов И.М. Несколько слов о древностях, находящихся Верхотурского уезда в округе Нижнета-гильских заводов // Пермские губернские ведомости. Пермь. 1855. № 28. 13 с.

- Сериков Ю.Б. Геометрические микролиты Среднего Зауралья // Российская археология. 1998. № 1. С. 117–125.

- Сериков Ю.Б. Пещерные святилища реки Чусовой. Нижний Тагил: НТГСПА, 2009. 368 с. ISBN: 978-5-8299-0151-6. EDN: QPQZBB.

- Сериков Ю.Б. Шайтанское озеро – священное озеро древности. Нижний Тагил: НТГСПА, 2013а. 408 с. ISBN: 978-5-8299-0272-8. EDN: WERVTL.

- Сериков Ю.Б. К вопросу о функциональном и сакральном назначении так называемых утюжков // Уфимский археологический вестник. 2013b. Вып. 13. С. 4–12. EDN: XELOKH.

- Сериков Ю.Б. Керамические и каменные орудия для обработки поверхности глиняных сосудов // Вестник Перм. ун-та. История. 2014. Вып. 1 (24). С. 5–14. EDN: SCPCQB.

- Сериков Ю.Б. К вопросу о выделении скальных святилищ на территории Среднего Зауралья // Вестник Перм. ун-та. 2015. Вып. 1 (28). С. 141–150.

- Сериков Ю.Б. Изделия с зубчатым краем: некоторые аспекты их использования // Тверской ар-хеологический сборник. 2021. Вып. 12. С. 227–243. EDN: LHEEUW.

- Сериков Ю.Б. Каменный инвентарь святилища на Кокшаровском холме в Среднем Зауралье (по материалам раскопок 1955, 1957 и 1960 гг.) // Российская археология. 2022а. № 2. С. 29–46. DOI: 10.31857/S0869606322020143. EDN: OCDTQQ.

- Сериков Ю.Б. Шлифованные каменные наконечники стрел на территории Среднего Зауралья // Преистория. Древность. Средневековье. Исследования по истории, археологии, культуре: сб. науч. ст. Ростов н/Д.; Зимовники: Зимовниковский краеведческий музей, 2022b. Кн. II. С. 102–107. EDN: UOPHVV.

- Сериков Ю.Б. Каменные пилы и техника пиления на территории Среднего Зауралья в древности // Геоархеология и археологическая минералогия – 2022. Миасс; Челябинск: Изд-во Юж.-Урал. гос. гуманит.-пед. ун-та, 2022с. С. 63–71. EDN: OTQVIG.

- Сериков Ю.Б. Махтыльский холм – древнее святилище на р. Сосьва // Народы и религии Евразии. 2022b. Том 27. № 3. С. 7–21. DOI: 10.14258/nreur(2022)3-01. EDN: HNAMQF.

- Сериков Ю.Б. Малоизвестный культовый холм на озере Большой Вагильский Туман (Свердлов-ская обл.) // XXII Уральское археологическое совещание: материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 300-летию первых археологических раскопок в Сибири и 85-летию со дня рождения Тамилы Михайловны Потемкиной. Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2022c. С. 291–293. EDN: PLSKLX.

- Сериков Ю.Б. К вопросу о хронологической принадлежности микролитических комплексов Кокшаровского холма и Второго поселка I // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2022f. № 1 (56). С. 5–17. DOI: 10.20874/2071-0437-2022-56-1-1. EDN: QRYJAF.

- Сериков Ю.Б. Каменный инвентарь Юрьинского неолитического поселения (Кокшаровский торфяник, Среднее Зауралье) // Вестник Перм. ун-та. История. 2022d. № 1 (56). С. 72–85. DOI: 10.17072/2219-3111-2022-1-72-85. EDN: LIHARX.

- Сериков Ю.Б. Микролитические изделия эпохи мезолита комплекса памятников «Кокшаровский холм – Юрьинское поселение» // Уфимский археологический вестник. 2023а. Т. 23, № 1. С. 128–140. DOI: 10.31833/uav/2023.23.1.010. EDN: MPKKGQ.

- Сериков Ю.Б. Жертвенные комплексы Усть-Вагильского холма на реке Тавде (по материалам раскопок 1970 года) // Вестник Перм. ун-та. История. 2023b. № 1(60). С. 39–60. DOI: 10.17072/2219-3111-2023-1-39-60. EDN: FLVYBW.

- Сладкова Л.Н. Чертова Гора – неолитический памятник в бассейне Конды // Вопросы археологии Урала. 2008. № 25. С. 147–158.

- Старков В.Ф. О так называемых «богатых буграх» в лесном Зауралье // Вестник Моск. ун-та. 1969. № 5. С. 72–77. EDN: WLOHYV.

- Старков В.Ф. Мезолит и неолит лесного Зауралья. М.: Наука, 1980. 220 с. EDN: TSWUGT.

- Стоколос В.С. Археологическая разведка Серовского музея // Из истории Урала. Свердловск: Кн. изд-во, 1960. С. 50–55.

- Шорин А.Ф. Стратиграфия и керамические комплексы Кокшаровского холма в Среднем Зауралье // Российская археология. 2000. № 3. С. 88–101. EDN: SHSPQF.

- Шорин А.Ф. О двух новых вариантах керамики козловского и боборыкинского типов по материалам Кокшаровского холма // Проблемы изучения неолита Западной Сибири. Тюмень: ИПОС СО РАН, 2001а. С. 154–161.

- Шорин А.Ф. Первые предварительные итоги изучения Кокшаровского холма (по материалам раскопок в 1995, 1997–1999 гг.) // Проблемы изучения неолита Западной Сибири. Тюмень: ИПОС СО РАН, 2001b. С. 162–169. EDN: RZXFIV.

- Шорин А.Ф. Кокшаровский холм – новый тип культовых комплексов Северной Евразии // Образы и сакральное пространство древних эпох. Екатеринбург: Аква-Пресс, 2003. С. 87–102. EDN: RZXFEF.

- Шорин А.Ф. История и некоторые итоги изучения Кокшаровского холма // Проблемы археоло-гии: Урал и Западная Сибирь (к 70-летию Т.М. Потемкиной) // Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2007. С. 30–42. EDN: RZXFAT.

- Шорин А.Ф. Святилище Кокшаровский холм в Среднем Зауралье: маркеры сакрального про-странства // Уральский исторический вестник. 2010. № 1. С. 32–42. EDN: LAKPHL.

- Шорин А.Ф. О некоторых параллелях между неолити¬ческим культовым комплексом Кокшаров-ский холм и святилищами коренных народов Урала XIX–XX вв. // Российская археология. 2013. № 2. С. 27–36. EDN: QYPLYJ.

- Шорин А.Ф. Неолитические святилища Кокшаровский холм и Чертова Гора: общее и особенное // Археология, этнография и антропология Евразии. 2017. Т. 45, № 2. С. 16–25. DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.2.016-025. EDN: YSKNGX.

- Шорин А.Ф., Вилисов Е.В. Каменный инвентарь святилища Кокшаровский холм // Российская археология. 2016. № 3. С. 20–33. EDN: WLYHLJ.

- Шорин А.Ф., Вилисов Е.В., Шорина А.А. Басьяновский археологический комплекс эпохи позднего неолита: основания выделения // Российская археология. 2015. № 1. С. 5–18. EDN: TOBXVL.

- Шорин А.Ф., Зыков А.П., Вилисов Е.В. Средневековый комплекс Кокшаровского холма // Российская археология. 2013. № 1. С. 119–129. EDN: QACOQV.

- Шорин А.Ф., Шорина А.А. Хроностратиграфия неолитических комплексов святилища Кокшаровский холм // Археология, этнография и антропология Евразии. 2011. № 3. С. 70–77. DOI: 10.1016/j.aeae.2011.11.005. EDN: MNXPQW.

- Шорин А.Ф., Шорина А.А. Кокшаровский холм: неолитические сосуды с рельефными изображе-ниями // Уральский исторический вестник. 2016. № 4. С. 15–24. EDN: WYPPMV.

- Шорин А.Ф., Шорина А.А. Радиоуглеродное датирование неолитических комплексов Кокшаров-ского холма // Уральский исторический вестник. 2018. № 3 (60). С. 97–107. DOI: 10.30759/1728-9718-2018-3(60)-97-107. EDN: RWYJTN.

- Шорин А.Ф., Шорина А.А. Комплекс памятников «Кокшаровский холм – Юрьинское поселение» как источник по неолиту Зауралья // V Север. археолог. конгресс: тез. докл. Екатеринбург: Альфа-Принт, 2019а. С. 138–141.

- Шорин А.Ф., Шорина А.А. Неолитические комплексы Кокшаровского холма: генезис, этапы развития и культурная преемственность // Самар. науч. вестник. 2019b. Т. 8, № 2 (27). С. 262–268. DOI: 10.24411/2309-4370-2019-12223. EDN: PPEXPL.

- Шорин А.Ф., Шорина А.А. Басьяновский археологический комплекс эпохи неолита лесного За-уралья: история изучения // Уральский исторический вестник. 2021а. № 1 (70). С. 136–148. DOI: 10.30759/1728-9718-2021-1(70)-137-149. EDN: KCFNVH.

- Шорин А.Ф., Шорина А.А. Энеолитический комплекс памятника археологии «Кокшаровский холм – Юрьинское поселение»: начало эпохи энеолита в Зауралье // Российская археология. 2021b. № 3. С. 37–51. DOI: 10.31857/S086960630009721-2. EDN: CMLIFV.