Культовые комплексы восточного ареала пахомовской культуры на многослойном памятнике Тартас-1

Автор: Молодин В.И., Кобелева Л.С., Наглер А., Дураков И.А., Ефремова Н.С., Ненахов Д.А., Демахина М.С., Мыльникова Л.Н., Хансен С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521973

IDR: 14521973

Текст статьи Культовые комплексы восточного ареала пахомовской культуры на многослойном памятнике Тартас-1

На памятнике Тартас-1 было продолжено изучение выявленного ранее святилища эпохи поздней бронзы, относящегося, судя по находкам, к восточному ареалу пахомовской культуры [Молодин и др., 2012].

Особый интерес представляют собой два исследованных в этом году культовых сооружения (ритуальные комплексы № 3 и 4). Оба зафиксированы у южного края надпойменной террасы, на которой расположен могильник, в непосредственной близости от исследованного в прошлом полевом сезоне ритуального комплекса № 1. Важно отметить, что керамика пахомовского типа встречается в культурном слое в пространстве между этими объектами, поэтому не исключено, что они составляют единый обширный культовый комплекс.

Ритуальный комплекс № 3 представлял собой остатки каркасно-столбовой конструкции, включавшей в себя два параллельных друг другу ряда столбовых ям, ориентированных по линии СВ–ЮЗ, между которыми обнаружена сравнительно большая аморфная яма (рис. 1, 1 ). В столбовых ямах найдены жженые кости и зубы животных и несколько фрагментов керамики пахомовской культуры.

Видимо, данное сооружение представляло собой прямостенную наземную конструкцию подпрямоугольной формы, размером 4×5 м и площадью приблизительно ок. 20 кв. м. Яма, выявленная в центральной части сооружения, содержала жженые кости и зубы животных, фрагменты технической керамики и две крупные шаровидные конкреции из известняка. В культурном слое над ней найдены многочисленные фрагменты керамики эпохи поздней бронзы (рис. 1, 3 – 8 ) и бронзовый кельт с «пещеркой» (рис. 1, 2 ).

Кельт относится к типу ассимитричных кельтов-тесел со сквозной втулкой. С конструктивной точки зрения он характеризуется простым полуовальным в сечении туловом, слабо расширяющемся к лезвийной части, и четко выраженной асимметрией конфигурации профиля.

Общий вес изделия 199 гр. Максимальная высота кельта на лицевой стороне изделия 8,05 см, минимальная (с оборотной стороны) – 7,70 см.

Рис. 1. Могильник Тартас-1. Ритуальный комплекс № 3.

1 – план ритуального комплекса № 3; 2 – бронзовый кельт; 3–8 – фрагменты керамики.

Лезвие полукруглое, его ширина 4,6 см. Судя по состоянию лезвийной части орудия, кельт не подвергался длительной эксплуатации, если вообще использовался в работе.

Втулка полуовальная, ее размеры 4,4×3 см, глубина 4,3 см. Толщина стенок по верхнему краю колеблется в пределах 0,6 см. По внешнему краю оборотной стороны прослеживается рельефный валик, край лицевой стороны гладкий. Пещерка арочного типа, верхний край оформлен рельефным валиком. Ее вертикальный показатель – 1,9 см, ширина у основания 1,8 см.

На боковых сторонах кельта прослеживаются рельефно выраженные литейные швы. Их ширина 0,15–0,20 см. По краю втулки прослеживаются следы от двух литников вытянутой щелевидной формы. Их размеры 2,1×0,4 см и 1,5×0,4 см. Заливка металла в форму при изготовлении кельта осуществлялась через двухканальную литниковую систему с рассекателем потока металла.

Судя по расположению литейных швов, литников и литейных дефектов, кельт отлит в двухсторонней глиняной литейной форме, состоящей из двух створок и сердечника. Формовка, судя по отпечатку отверстия сквозной втулки, перешедшей на отливку с модели, была осуществлена по уже готовому кельту. На изделии заметно небольшое смещение створок относительно друг друга вдоль плоскости разъема формы (дефект № 6235 по классификации литейных пороков) [Атлас…, 1958, с. 35]. Следовательно, створки формы крепились достаточно свободно.

Кельты-тесла со сквозной втулкой в западносибирских культурах характерны для памятников конца бронзового века [Гришин, 1971, с. 22, рис. 11, 5, 8 ].

Ситуация нахождения крупных бронзовых предметов в скоплениях фрагментов керамики, обожженных костей и зубов животных, в центре 266

ритуальных строений уже встречалась в ранее раскопанных на памятнике Тартас-1 комплексах № 1 и 2. В частности, здесь были обнаружены два бронзовых наконечника копья или дротика [Молодин и др., 2012, рис. 2, 1, 2 ].

Техническая керамика также является характерным признаком культовых мест пахомовской культуры [Сальников, 1949, с. 94–95; Эдинг, 1940, с. 14].

Ритуальный комплекс № 4 выявлен в непосредственной близости от ритуального комплекса № 3 и, возможно, составлял с ним единое целое.

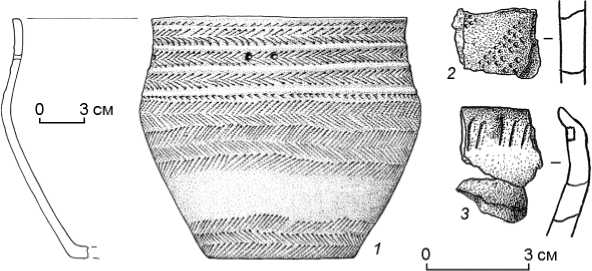

Объект включал в себя два параллельных друг другу ряда столбовых ям, ориентированных СВ–ЮЗ, между которыми в восточной части зафиксирована сравнительно большая яма округлой формы. В юго-западной части комплекса обнаружена еще одна конструкция, которая представляла собой яму округлой формы, размером 187×251 cм, окруженную по периметру столбовыми ямками. В ее заполнении обнаружен керамический сосуд, орнаментированный «елочкой», выполненной в гребенчатой технике. По плечикам зафиксирован ряд подтреугольных вдавлений (рис. 2, 1 ). Кроме этого, в верхних слоях заполнения конструкции найдены многочисленные фрагменты керамики эпохи поздней бронзы и жженые кости и зубы животных, на уровне дна обнаружены крупные кости травоядного животного (три нижние челюсти, лопатка, позвонок), а также скопление костей крупной рыбы.

Заслуживает особого внимания длинная узкая яма подпрямоугольной формы, явно относящаяся к исследуемому святилищу. В ее заполнении, помимо пахомовской керамики (рис. 2, 2 ), обнаружен фрагмент горловины позднеирменского сосуда (рис. 2, 3 ), что лишний раз демонстрирует как сосуществование данных популяций на одной территории, так и позднее время пребывания пахомовцев на востоке, фактически на рубеже эпохи бронзы и раннего железного века.

Рис. 2 . Могильник Тартас-1. Ритуальный комплекс № 4.

1 – сосуд из заполнения конструкции; 2 – керамика пахомовской культуры; 3 – керамика позднеирменской культуры.

Исследованные ритуальные комплексы находят прямые аналоги в материалах пахомовской культуры как на уровне планиграфии и конструктивного решения при устройстве сакрального пространства, так и в составе жертвенного инвентаря: крупные металлические предметы, развалы сосудов, техническая керамика (фрагменты тиглей и форм), обломки костей животных [Сальников, 1949, с. 95].

На огромной территории – от Урала до Западной Сибири – вариативности основ мировоззрения древних этносов практически не фиксировалось, что было обусловлено сходством природно-климатических условий, этнической близостью населения, существованием преемственности культурных традиций [Потемкина, 2007, с. 197–198]. Данный вывод можно аргументировать не только наличием здесь специфических культовых объектов, но и отмечаемыми на других археологических памятниках следами ритуальных действий, имеющими место как на поселенческих комплексах эпохи бронзы и переходного от бронзы к железу времени, так и на некрополях [Новикова, 2007; Молодин, Новиков, 1998, с. 61, 84].

В правобережной части Прииртышья ближайшим памятником восточного ареала пахомовской культуры является недавно открытое поселение Ложка-6 [Бобров, Моор, 2011, с. 139–141, рис. 1], а также могильник Старый Сад [Молодин и др., 2010]. Кроме того, классический погребальный комплекс пахомовской культуры был обнаружен и на Тартасе-1 [Моло-дин, Кобелева, Мыльникова, 2011].

Таким образом, перед нами, скорее всего, значительный и долго функционировавший ритуальный комплекс пахомовской культуры, несомненно, представляющий собой уникальное явление не только для данной культуры, но и для эпохи поздней бронзы Западно-Сибирского региона в целом.