Культовые места Усть-Изеса. Вопросы реконструкции

Автор: Соловьев А.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты исследования одного из археологических комплексов, который был обнаружен под курганной насыпью некрополя эпохи развитого Средневековья и представлял собой обугленные остатки сожженной деревянной конструкции, внутри которой были установлены вверх дном керамические сосуды. В скоплении угольев на площади, частично ограниченной по периметру прокаленной почвой, были обнаружены два наконечника стрел, характерных для монгольского времени, но с элементами конструкции, характерными для кузнечной продукции лесного угорского и самодийского населения. Керамический комплекс представляет собой серию остродонных сосудов, орнаментированных оттисками гребенчатого штампа и двумя поясками ямочных вдавлений. Форма и особенности декора позволяют отнести его кустъ-изесскому этапу кыштовской культуры южной лесной полосы Объ-Иртышского междуречья. Данный тип памятников для севера лесостепи был выделен сравнительно недавно, и после обнаружения в некоторых объектах обугленных остатков разноразмерных деревянных идолов, напоминавших хантыйские, была предложена связь таких комплексов с обрядом сожжения кукол иттерма - временных «хранилищ» душ покойных. Совокупность полученных материалов позволила провести их типологическое членение и выделить по сложности устройства несколько разновидностей конструкции. Анализ этнографических источников показал высокую вероятность строительства для куклы модели жилища, которое и сжигалось вместе с ней и всеми ее прикладами (принадлежавшими иттерма вещами). Проведенные эксперименты позволили реконструировать облик одной из таких моделей, устройство которой оказалось близким архитектуре одного из типов долговременных жилищ коренного населения западносибирского предтаежъя. Отличия в атрибутике между археологическими и этнографическими материалами указывают на упрощение вещной стороны обряда и то, что процесс шел по пути отказа от менее значимых элементов и трансформации остальных к возможностям экономики и социальной жизни. Анализ археологических объектов может дать новые сведения о характере домостроительных традиций средневекового населения Объ-Иртышского предтаежъя.

Некрополь, кукла умершего, иттерма, сожженные строения, обряд, реконструкция, жилище

Короткий адрес: https://sciup.org/145145653

IDR: 145145653 | УДК: 903.7 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.611-619

Текст научной статьи Культовые места Усть-Изеса. Вопросы реконструкции

В ходе исследования курганного могильника Усть-Изес в Венгеровском р-не Новосибирской обл. под некоторыми насыпями были обнаружены мощные прокалы и углистые линзы, которые содержали остатки бересты, жердей плашек, некогда составлявших сгоревшие деревянные конструкции. Здесь же располагались целые и фрагментированные керамические сосуды, установленные вверх дном; наконечники стрел, украшения и другие предметы вещевого комплекса, тождественные инвентарю из погребений некрополя под визуально аналогичными курганными сооружениями. Археологические объекты такого рода известны на территории Ба-рабинской лесостепи начиная с 1970-х гг., когда В.И. Соболевым на памятнике Туруновка-2 была исследована курганная насыпь с мелкой подквадратной ямой в центре с мощным углистым слоем, фрагментами обугленной древесины, Г-образно оконтуренная зонами прокаленной почвы, охарактеризованная в то время как потревоженное погребение [1978]. Позже, в начале в 1980-х гг. на памятнике Сопка-2 была открыта целая серия аналогичных сожженных сооружений, которые были трактованы как культовые комплексы. В основании самых значительных из них находились венцы четырехугольных срубов, собранных из жердей либо небольших бревнышек, которые еще в процессе горения забрасывались землей [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 177–183]. Тогда же были проведены и эксперименты по реконструкции подобных действий [Молодин, Глушков, 2011], которые еще раз привели авторов к заключению о том, что насыпи над такими постройками начинали возводить еще в процессе горения, когда огонь стихал и начинал спадать жар [Молодин, Глушков, 1992]. После обнаружения в некоторых объектах обугленных остатков разноразмерных деревянных идолов, напоминавших хантыйские, была предложена связь «культовых комплексов» с захоронениями иттерма – временными «хранилищами» души покойных. Совокупность полученных материалов позволила провести их типологическое членение и выделить по сложности устройства несколько разновидностей конструкции [Молодин, Соловьев, 2007]. В 2014 г. был изучен еще один комплекс с перевернутыми сосудами на памятниках Крохалёв-ка-5, -11 [Марченко и др., 2015], близкий к одному из выделенных типов. Родственные сюжеты обна-612

руживаются и в Присалаирье, на памятнике Вага-ново-1 [Бобров, Васютин, Онищенко, 2010, с. 167, 168]. Таким образом, полученные материалы позволяют говорить о существовании в эпоху развитого Средневековья в культуре аборигенного населения Западно-Сибирского региона особого феномена, связанного с некой базовой мировоззренческой установкой о круговороте жизни. Вместе с тем применительно к данной проблематике многие вопросы остаются открытыми и требующими уточнения, в частности о том, как же выглядели упомянутые сооружения перед сожжением и какую идею могло отражать их устройство.

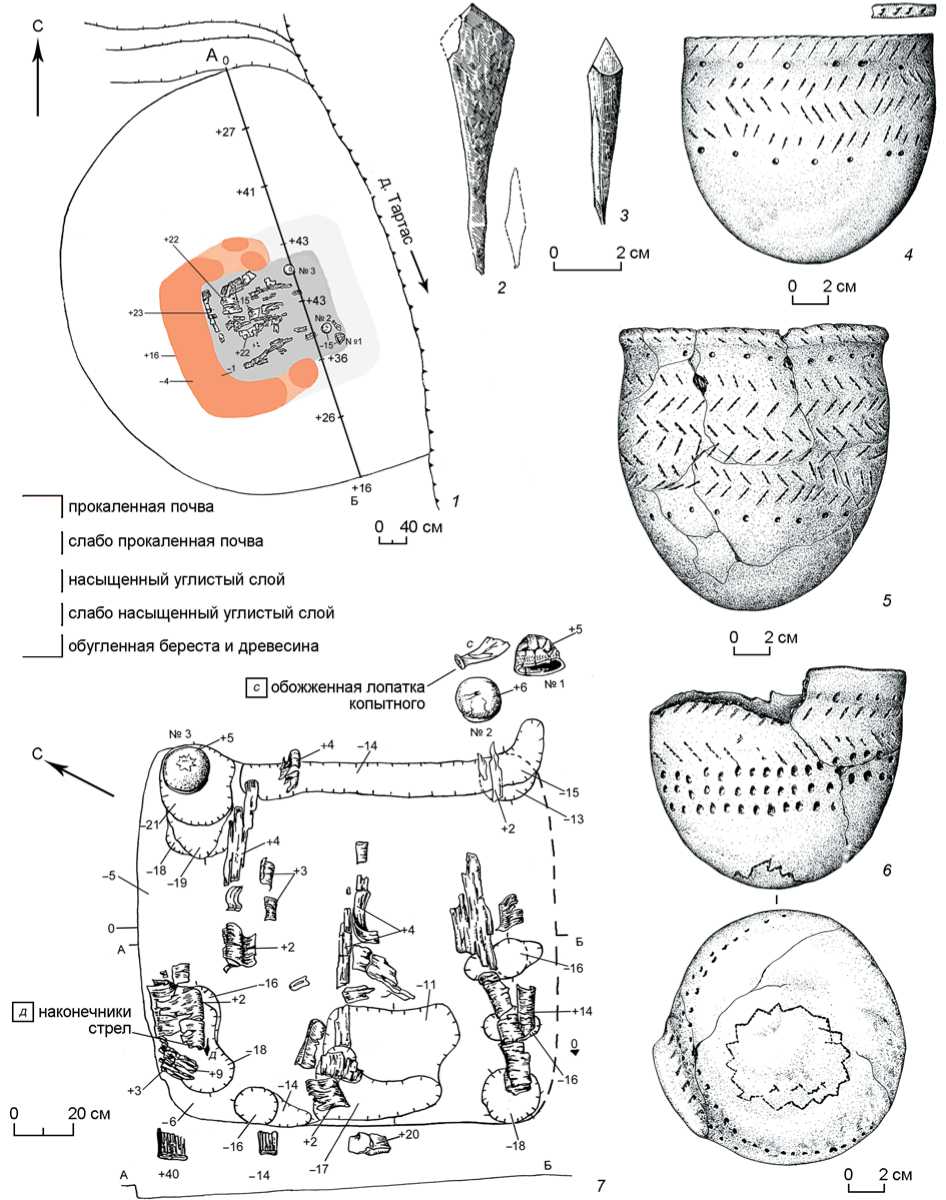

До раскопок рассматриваемый объект выглядел как насыпь курганного типа диаметром 7 м и высотой 43 см от уровня современной дневной поверхности, расположенная на краю высокой коренной террасы р. Тартас и на четверть обрушенная паводковыми водами (рис. 1, 1 ). По мере разбора насыпи в центре появились пятна оранжевого прокала, образующие п-образную фигуру и черный жженый слой, насыщенный мелкими угольками, меж которых фиксировались обугленные остатки жердей, бересты, небольших плашек и, по всей видимости, веток. Под восточной полой насыпи на тонкой прослойке темного грунта над материком были обнаружены три сосуда, два из которых установлены вверх дном на расстоянии 110 см друг от друга, как бы намечая проход от берега внутрь территории, ограниченной прокалами. Еще одна раздавленная керамическая емкость лежала на боку рядом с перевернутым горшком в северо-восточной оконечности площадки устьем к ней. Рядом с обоими сосудами находилась пережженная лопатка копытного.

Керамический комплекс представлен остродонными изделиями с прямыми плечиками, невыраженной шейкой и слабопрофилированным венчиком, в двух случаях декорированным по краю косыми насечками. Декор тулова составляют пояса таких же насечек, выполненных уголком гребенчатого штампа, направленных навстречу друг другу и образующих разреженный елочный орнамент, дополненный двумя цепочками ямочных вдавлений: одна под венчиком, другая в нижней трети сосуда (рис. 1, 4–6 ). Изделия являются типологическим аналогом керамики усть-изесского этапа (XIII– XIV вв.) кыштовской культуры, хорошо известной по материалам раскопок комплекса памятников

*

Рис. 1. Культовый комплекс № 1 могильника Усть-Изес-1.

1 – план-схема культового комплекса; 2 – железный наконечник стрелы; 3 – костяной наконечник стрелы; 4–6 – керамические сосуды; 7 – план сооружения на уровне материка.

Сопка-2, и образуют культурно однородную серию, определяемую устойчивой общностью орнаментальных композиций, характерной чертой которых являются ямочные вдавления, соединенные в два горизонтальных пояска под венчиком и на тулове изделия. Совокупность данных позволяет считать, что речь идет о некой устойчивой керамической традиции, которая носит в археологическом плане культурно диагностирующий характер, прослеживается на материалах разновременных памятников II тыс. н.э., начиная с XI–XII вв. и может быть связана с таежным угорским компонентом [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 174]. Несколько отличается оформление сосуда № 3. При всем сходстве профилировки, элементов орнамента и техники их нанесения нижняя часть «елочной» полосы на ту-лове этой находки «подчеркнута» тремя рядами семечковидных вдавлений, являющихся базовой единицей декора керамики барабинских татар и заполняющих всю поверхность изделий. Дно изделия украшено округлой зубчатой фигурой (рис. 1, 6).

Среди угольев внутри площадки были обнаружены небольшие фрагменты неорнаментирован-ной керамики и два наконечника стрел. Один из них, железный, представляет собой ромбовидный проникатель с прямыми сторонами, тупоугольным острием и наибольшим расширением в верхней трети пера, весьма близкий к срезням монгольского времени, от которых отличался лишь более приостренной рабочей частью, меньшими размерами и конструкцией упора в месте перехода от пера к черешку (рис. 1, 2 ), выполненного как ромбическое расширение. Подобная конструкция характерна для кузнечной продукции лесного угорского и самодийского населения, она сохранялась на местных изделиях вплоть до этнографической современности [Гемуев, Соловьев, 1984, рис. 3, 4 ; 4, 13 ]. Это обстоятельство, на наш взгляд, вместе с особенностями одного из сосудов может отражать синтез элементов культуры южного тюркоязычного и северного угорского населения, также прослеживаемый на других материалах некрополя. Отметим, что подобный феномен лежал в основе сложения кыштовской культуры и с еще большей силой проявился в материалах ее тарского этапа (XV–XVI вв.) [Соловьев, 2005].

Второй наконечник вырезан из ко сти и представляет собой боеголовковый тип с массивной рабочей частью, плавно расширенной к пирамидальному четырехгранному острию с косо срезанным окончанием черешка (рис. 1, 3 ).

Под углистым слоем внутренней площадки с находками располагался небольшой, слегка углубленный в материк, подпрямоугольный котлован. Его глубина достигала 6 см от уровня материка и постепенно сходила на нет в северо-восточной части. Учитывая общее понижение береговой линии в этом направлении, дно котлована можно считать горизонтальным. По его периметру располагалась серия округлых ям глубиной до 18 см, а со стороны береговой линии вдоль северо-восточной стенки – неглубокая канавка (15 см от уровня материка).

Материалы культового комплекса № 1 вместе с экспериментальными данными позволяют предложить вариант реконструкции сожженного сооружения и некоторые черты проведенного ритуала. Эмпирические работы проводились на прибрежном участке в зоне распространения аналогичных почв с использованием местных древесных пород*. Но прежде коснемся их итогов и приведем некоторые значимые моменты.

По наблюдениям А.В. Бауло, куклу Опт-акань («кукла из волос»), в которой пребывала душа покойного, делали на пятый день после смерти мужчины и на четвертый – женщины. После 40–50 дней, в течение которых полученное изображение угощали, укладывали спать и т.д., «акань убирают в коробку и до осени не вынимают» [2002, с. 63– 64]. О помещении в доме усопшего иттерма, аккань, сонгэт, мохар (названия кукол – хранилищ одной из душ умерших у разных обско-угорских групп хантов и манси) в коробку, сундучок или специально изготовленный для этого ящичек пишет З.П. Соколова, отмечая при этом случаи размещения в них же сшитых для «куклы» одеяний и некоторых реальных предметов, которыми при случае можно было пользоваться [2007, с. 66–68]. Внутри ящичка для куклы расстилалась оленья шкура – своего рода алломорф постели, на которой спали люди [Бауло, 2016, с. 203] и, надо полагать, усопший при жизни. Таким образом, напрашивается вывод о том, что сундучок или коробка в свою очередь могли быть сами алломорфом жилища**, семантически включающего отдельную часть обитаемого пространства, которое полагалось временно оставшейся в среднем мире «душе» бывшего соплеменника.

В ходе погребальных церемоний средневековое население северной Барабы, преимущественно связанное с наличием тюркоязычного компонента, практиковало помещение тел усопших в берестяные чехлы, сшитые из ранее уже использованных листов. Анализ крепежных отверстий на их краях и форм былого раскроя позволил прийти к выводу о том, что для этой цели могли использоваться части берестяных покрытий жилищ. Не чужды такой традиции были обские угры и ненцы. По замечанию В.М. Кулемзина, они заворачивали умерших в половину покрышки чума [1994б, с. 380; 1994а, с. 440]. Смысл этих актов, по наблюдениям Н.Ф. Ка-танова, сделанным еще в конце XIX в., заключался в том, что «На том свете вещи, которые имеют здесь обратный вид, получают прямой настоящий вид»

[1894, с. 9–10]. В этом случае, равно как и в других, связанных с намеренной порчей вещей или изготовлением их моделей или уменьшенных копий, можно говорить о полноте проявления идеи замещения целого его частью, инициируемой разрывом между желанием и возможностями.

В случаях использования в погребальной практике фрагментов реальных жилищ, как представляется, речь должна идти не столько о замещении в целях экономии материальных ресурсов целого его частью, сколько о восстановлении оного. Ибо целое в «свернутом, сжатом виде существует внутри наделенного смыслом фрагмента бытия... потому, что любой обладающий смыслом фрагмент реальности воспроизводит целое» [Элиаде, 1999, с. 93]. И берестяной фрагмент покрышки чума, в который заворачивается тело усопшего, семантически оказывается тождественным самому этому жилищу и, «разворачиваясь» в иных мирах вселенной, становится в космогоническом плане привычным домом, окружающим своими стенами восстающего к иной жизни соплеменника. Указанием на возможность такого подхода могут служить материалы устной традиции, отмеченные для самодийцев и угров. Считалось, что покойнику кроме личного имущества полагало сь отдавать и долю в общей собственности – принадлежащую ему часть жилища (устное сообщение И.Н. Гемуева). Но, прежде чем перейти к этой важной для рассматриваемого обряда идее, необходимо сделать еще одно замечание. Заупокойные маршруты странствий покойных, несмотря на всю свою призрачность, воспринимались соплеменниками как реальное физическое действие, способное вызывать у души, вынужденной нести все положенные в погребение предметы, ощущение усталости и изнеможения. С особым драматизмом эта ситуация отражается в устной традиции, когда речь заходит о детях, ушедших из жизни в «колыбельном» возрасте и, согласно данным В.Н. Чернецова, вынужденным тащить свою «апу» (колыбель) с собой [1959, с. 133; 1987, с. 155]. И если колыбель – это «неизбежное зло», от которого никуда не деться и которое ничем нельзя заменить, то набор инвентаря для взрослого мог ситуативно регулироваться в рамках вариативности религиозных установок архаичного мировоззрения. И замена целого его частью выглядит здесь логичной и обоснованной. Если колыбель, как место постоянного пребывания младенца и своего рода его домик, отправлялась в иные измерения вместе со своим маленьким владельцем и его вещами, аналогичным образом должны были по ступать и со взрослыми, и с их изображениями. Но поскольку куклы представляли как бы самого взрослого человека, их также полагалось отправлять в иные миры с соответствующим жилищем. А поскольку кукла, говоря современным языком, была своего рода моделью, как модель строилось для обряда и положенное ей жилище. Размеры «кукольной» одежды, которая шилась в соответствии с реальным кроем, определенно указывают на то, что само такое жилище должно быть «кукольным», т.е. небольшим, но соответствующим реалиям жилых построек. Интересно, что сами иттерма в прошлом «делались из дерева, отрубленного от угла дома» [Соколова, 2007, с. 68].

Такая логика позволила в экспериментальной части сразу же перейти к моделированию долговременных дерево-земляных жилых построек, котлован которых заглублялся в землю, а стены и кровля имели грунтовое покрытие. Собственно падение последних в огонь и должно было заменить упомянутое возведение насыпи в процессе горения. Строительство жилища и было принципиальным отличием данных работ от прежних экспериментов, предполагавших строительство специальных срубов и заброску землей их венцов еще в процессе горения [Молодин, Глушков, 2011, с. 149]. Разумеется, едва ли до наших дней дошел в неприкосновенности ритуал, практиковавшийся ок. 600 л.н., однако некоторые следы былых действий, составляющие структурные элементы рассматриваемых комплексов, находят параллели с отдельными сюжетами этнографически зафиксированных обрядовых действий и позволяют перекинуть смысловой мостик от них к археологическим реалиям «культовых мест» Усть-Изеса-1. Справедливость такого подхода нашла полное подтверждение в экспериментах. А ряд полученных при этом наблюдений позволил предложить реконструкцию одного из сожженных комплексов памятника.

В описании обряда сжигания кукол покойных в качестве необходимого элемента присутствует небольшой «шалашик» или «балаганчик», сжигаемый вместе с куклой при верховом южном ветре на окраине селения. Если человек умер поздней осенью или зимой, то изображение его хранят до весны, пока не прилетят утки [Чернецов, 1959, с. 151; Бауло, 2002, с. 63]. В остальных же случаях обряд проводился «по прошествии 40–50 дней в зависимости от пола умершего» [Там же]. По данным С.К. Патканова, прощание с такой фигуркой по истечении установленного срока означало и окончание траура [1891]. Поэтому такой акт можно считать и концом самой погребальной церемонии.

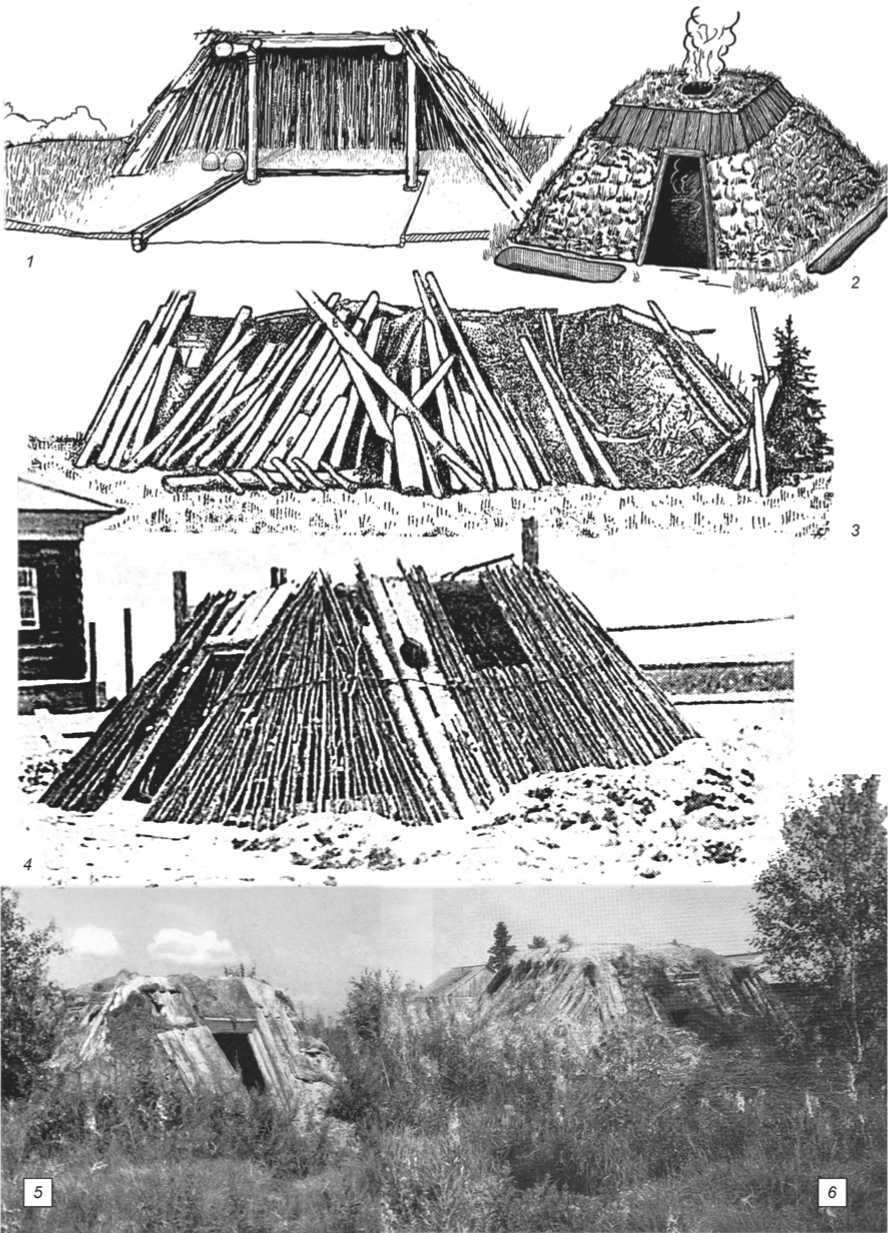

«Место, где сжигают акань, должно быть сухим. Около тальникового дерева вырыта ямка, обычно закрытая берестой, чтобы избежать попадания внутрь воды. Во время обряда ямку открывают, делают в ней балаганчик из веток тальника, поверх кладут бересту. Высота балагана около 20 см, длина около 30 см. С акань снимают одежду, разбирают по частям (волосы, пуговицы), все это складывают в кучу под балаганчик, рядом ставят поминальную еду... Снизу кладут бересту и поджигают. Если не горит, поливают птичьим или рыбьим жиром, чтобы кукла сгорела полностью... С собой приносят утку, варят ее здесь же неподалеку... Затем зажигают балаган. При этом часть его должна остаться» (выделено нами. – А. С.) [Бауло, 2002, с. 63]. Отметим этот важный для нас момент и вернемся на берега р. Тартас, где на крутом обрыве на сакральной территории некрополя, возможно, неподалеку от погребения человека, чью душу, пребывавшую в кукле, предполагалось отправить к светлым мирам, была выкопана до желтого суглинка четырехугольная яма. Со стороны береговой линии в ее основании была сделана канавка, в которую поместили одну на другую несколько жердей для укрепления стенки. Вдоль границ котлована в неглубоких ямках были установлены столбики, верхушки которых соединялись между собой жердями, а основания могли придерживать прутья, фиксировавшие грунтовые стенки. Вершины некоторых опор могли иметь развилки. В итоге сверху получилась четырехугольная рама-каркас, для скрепления элементов которой могли использоваться стяжки из тонких древесных корней. Поверх рамы были уложены жердочки и ветки тальника, образовавшие кровлю. Сверху были расстелены листы бересты, прижатые в нескольких местах кусками дерна, чтобы не сдувало ветром. Об этом говорят остатки обугленных жердей, мелкие угольки, характерные для тонких веток, и фрагменты бересты, сохранившиеся, вероятно, под такими кирпичиками. Боковины рамы-каркаса служили опорой для наклонных стен из жердей, сучьев и мелкого хвороста, нижняя часть которых упиралась в землю на некотором расстоянии, порядка 40–50 см, от границ котлована. Для укрепления их основания были использованы грунт и пласты дерна из котлована. Однако их оказалось слишком мало, чтобы покрыть все стены. Их основная часть пришлась на тыльную сторону конструкции и в меньшей степени на боковые. Сторона входа серьезному укреплению грунтом не подвергалась. В итоге получилась усеченно-пирамидальная конструкция (рис. 2, 1) из жердей и веток с плоской крышей и входом, обращенным к реке – на восход солнца*. По внешним характеристикам постройка выглядела близкой к конструкции дерево-земляных сооружений полуземляночного типа лесного населения Нижнего и Среднего Приобья (рис. 2, 3–6). У селькупов это «карамо», у хантов «мыг-хот», описанные еще в начале минувшего века У.Т. Сирелиусом [Соколова, 1998, с. 167, 168; 2007, с. 33–34; Гемуев, Сагалаев, Соловьев, 1989, с. 30–33]. Выявлены подобные строения и в наследии носителей синхронной басандайской культуры (рис. 2, 2) [Савинов, Новиков, Росляков, 2008]. Известны пирамидальные землянки и с наклонными каркасными столбами, которых могло быть от 4 до 12. Спали в них на земляных нарах, образованных пространством между стенками и ямой котлована, которые застилались берестой, камышовыми циновками, оленьей шкурой [Соколова, 2007, с. 33]. Реконструированная постройка выглядит более архаичной, ибо вместо наклонных столбов каркаса имеет вертикальные опоры, что не редкость для реконструированных археологических объектов уже в раннем железном веке.

В привходовой части размещались перевернутые горшки, логика положения которых соответствовала обратной картине заупокойного мира. Во внутреннем помещении располагали куклу, которая, судя по наконечникам стрел, была мужской, приклады, вещевой набор и приношения. Пучки хвороста под стенами по совершении обрядовых действий поджигались. Стены и потолок, занимаясь изнутри, горели открытым огнем, пока не рушилась центральная опорная рама. Сбивая пламя, они падали на котлован, о ставляя сверху гореть покосившиеся столбы. Над завалом сквозь пласты дерна струился сизый дым, а над частями строения, что остались на открытом воздухе, плясали языки огня, который неотвратимо пожирал тамбур-сени, упавшую кровлю, верхушки стен и столбы, торчащие из руин. В итоге здесь оставались лишь мелкие уголья, фрагменты «топлива» под рыхлыми грунтовыми фракциями и редкими дерновыми кирпичами перекрытия да пепел, который ветер развеивал над некрополем. Иная картина наблюдалась на периферии. Здесь из-под грунта и дерновых кирпичей облицовки еще несколько дней курились редеющие дымки, а внизу под завалом без свободного доступа воздуха продолжалось медленное горение, которое и приводило к образованию окрашенных прокалов. Это обстоятельство позволило, используя форму и локализацию таких участков вместе с особенностями распространения углистой прослойки и ее контента, восстановить форму и размеры сожженного объекта, предположить наличие в конструкции наклонных стен, сеней, ориентацию входа.

Фрагменты обугленных берестяных полотнищ, обнаруженные над котлованом, позволяют перебросить еще один мостик к этнографическим реалиям. Так, А.В. Бауло приводит следующие све-

Рис. 2 . Схема реконструкции сожженного сооружения и его аналоги.

1 - схема постройки на памятнике Усть-Изес-1; 2 - долговременное жилище басандайской культуры; 3 - полуземлянка (селькупы); 4 - каркас землянки; 5 , 6 - жилые строения (обские угры).

2 - по: [Савинов, Новиков, Росляков, 2008]; 3 - по: [Гемуев, Сагалаев, Соловьев, 1989]; 4-6 - по: [Соколова, 2007].

дения: «Когда все прогорает, фрагменты опоры балаганчика оставляют в ямке, кладут туда же несколько палочек и сверху покрывают берестой» [2002, с. 63]. Вероятно, и здесь в день сожжения, когда еще дымилась под дерном стены, по завершении трапезы над центральной прогоревшей частью объекта также раскидывалось полотнище бересты. Жар угольев, оставшихся в золе, постепенно воздействуя на нее, вызывал коробление, обугливание, а местами и возгорание материала. В результате от покрытия оставались только фрагменты, которые затем и закрывались земляной насыпью.

Подсказки к пониманию сакрального смысла таких действий можно отыскать в устной традиции обских угров, согласно которой в погребальной обрядности «береста, как и моховая подстилка... являлась пограничной территорией между двумя мирами... Берестой как бы отделяли этот мир от потустороннего». И даже термины, которые использовало, например, аборигенное население Малого Югана для обозначения границы, преграды и названия бересты над мертвым, по данным В.М. Кулем-зина, совпадали [1994, с. 367]. Таким приемом, как представляется, закрывалось окно в другие измерения, аналогично тому, как корнями, ветками и другими частями древесных формаций соплеменники «запечатывали» проход в мир живых с территории погребальной площадки.

Насыпь возводилась уже после того, как все процессы горения полностью прекращались. Ее сооружение было тем финальным актом, что завершал обряд высвобождения и «телепортации» души и уравнивал реальное погребение человека и его временного символического изображения. Тем более что сценарий ритуала «проводов души», совершаемый с использованием означенных сооружений, по своему мифологическому содержанию сопоставим с самим обрядом погребения.

Рассмотренный археологический объект позволяет реконструировать некоторые черты сценария сакральный мистерии, драматургия и обрядовый смысл которой в основных чертах совпадают со схемой действий, которые еще недавно фиксировались в глубинах тайги. Несложно заметить, что еще в прошлом веке в их атрибутике сохранялись структурообразующие элементы археологических комплексов, включая наземное расположение, ямки, антропоморфные изображения, частичное сожжение деревянных построек с их содержимым, символическое, а потом и фактическое погребение остатков сакральных действий. Разумеется, есть и отличия, но все они указывают на очевидное упрощение вещной стороны обряда. Можно считать, что процесс шел по пути постепенного отказа от менее значимых элементов и трансформации 618

остальных к реальным возможностям экономики и социальной жизни. Анализ же сохранившихся частей археологических объектов может дать новые сведения о характере домостроительных традиций средневекового населения Обь-Иртышского предтаежья.

Работа выполнена по проекту НИР № 0329-2019-0003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях».

Список литературы Культовые места Усть-Изеса. Вопросы реконструкции

- Бауло А.В. Культовая атрибутика березовских хантов. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. - 92 с.

- Бауло А.В. Экспедиции Измаила Гемуева к манси: этнокультурные исследования в Нижнем Приобье. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. 1: 19831985 годы. - 284 с.

- Бобров В.В., Васютин А.С., Онищенко С.С. Вагановский курганный некрополь IX в. н.э. в Присалаирье. -Кемерово: ИНТ, 2010. - 276 с.

- Гемуев И.Н., Сагалаев А.М, Соловьев А.И. Легенды и были таежного края. - Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1989. - 176 с.

- Гемуев И.Н., Соловьев А.И. Стрелы селькупов // Этнография народов Сибири. - Новосибирск: Наука, 1984. - С. 39-55.

- Катанов Н.Ф. О погребальных обрядах у тюркских племен Центральной и Восточной Азии: публицистика. -Казань: Типо-лит. Ими ун-та, 1894. - 35 с.

- Кулемзин В.М. Ханты и манси // Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1994. - Т. 2: Мир реальный и потусторонний. - С. 363-379.

- Марченко Ж.В., Гришин А.Е., Кишкурно М.С., Галямина Г.И., Назарова Л.В. Новые данные по памятникам Крохалёвского археологического микрорайона (Новосибирское Приобье) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. -Т. XXI. - С. 297-302.

- Молодин В.И., Глушков И.Г. Экспериментальное исследование культовых сооружений XIII-XIV вв. (по материалами Сопки-2) // Экспериментальная археология: Изв. лабор. эксперим. археологии Тобол. пединститута. - Тобольск: Изд-во Тобол. гос. пед. ин-та, 1992. -Вып. 2. - С. 69-76.

- Молодин В.И., Глушков И.Г. Экспериментальное исследование культовых сооружений XIII-XIV вв. (по материалам Сопки-2) // Глушков И.Г.: сб. избр. ст. -Сургут: Изд-во Сургут. гос. пед. ун-та, 2011. - Ч. 2. -С. 145-151.

- Молодин В.И., Соболев В.И., Соловьев А.И. Бараба в эпоху позднего средневековья. - Новосибирск: Наука, 1990. - 262 с.

- Молодин В.И., Соловьев А.И. Типология культовых комплексов эпохи средневековья Обь-Иртышской лесостепи и некоторые аспекты их семантики // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2007. - № 3 (31). - С. 44-52.

- Патканов С.К. Тип остяцкого богатыря по остяцким былинам и героическим сказаниям. - СПб.: Тип. Худе -кова, 1891. - 74 с.

- Савинов Д.Г., Новиков А.В., Росляков С.Г. Верхнее Приобье на рубеже эпох (басандайская культура). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. - 424 с.

- Соболев В.И. Курганы XIII-XIV вв. у с. Туруновка // Этнокультурные явления в Западной Сибири. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1978. - С. 91-96.

- Соколова З.П. Жилище народов Сибири (опыт типологии). - М.: Три Л, 1998. - 288 с.

- Соколова З.П. Народы Западной Сибири. Этнографический альбом. - М.: Наука, 2007. - 342 с.

- Соловьев А.И. К вопросу об особенностях погребальной обрядности средневекового населения Обь-Иртышского Предтаежья // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. -Т. XI, ч. I. - С. 450-454.

- Чернецов В.Н. Представления о душе у обских угров // Тр. ИЭ. - 1959. - Т. 51, Нов. сер. - С. 114-156.

- Чернецов В.Н. Источники по этнографии Западной Сибири. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1987. - 284 с. 21.Элиаде М. Трактат по истории религий. - СПб.: Алетейя, 1999. - Т. 1. - 396 с.