Культовые предметы из сборов Приполярного этнографического отряда ИАЭТ СО РАН

Автор: Сальникова И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

С середины 80-х годов ХХ в. проводит исследовательскую работу этнографический отряд ИАЭТ СО РАН в районах компактного проживания обских угров Приполярного Урала. Цель исследования - изучение изменений в традиционной духовной культуре в связи с интенсивностью цивилизационных процессов. В текущем году маршрут экспедиции проходил в Березовском р-не ХМАО - Югры и Шурышкарском р-не ЯНАО, в местах традиционного расселения хантов и манси. В ходе экспедиции собрана обширная коллекция культовых и ритуальных предметов, нагрудные бисерные украшения, уникальные образцы мансийской вышивки на ткани, произведенной кустарным способом из местного растительного волокна, счетные жетоны. В статье представлена подробная характеристика и систематизация предметов коллекции, собранной в результате обследования заброшенных домов и культовых мест. Отмечено наличие изделий, свидетельствующих о традиции изготовления свинцовых зооморфных духов-помощников и обряд замещения духов. Использование холодного оружия в ритуальной практике, обычай создания фигур иттармы как вместилища души умершего с антропоморфной сердцевиной, деревянной у манси и свинцовой у хантов. Наличие культовой атрибутики - жертвенные покрывала и «богатырский шлем» свидетельствует о культе Небесного всадника. Шлем «богатырский» интересен включением нового сюжета - изображение птицы и солнца, наличием внутреннего кармана с вложением 7-ми монет 20-х годов ХХ в., что указывает на наличие солярного культа и почитание предка в облике птицы. Многие сакральные примеры доказывают устойчивость промыслового культа у автохтонного населения.

Обские угры, культовые, ритуальные предметы, духи-помощники, обряд замещения духов, иттарма, зооморфные духи, культ небесного всадника

Короткий адрес: https://sciup.org/145146108

IDR: 145146108 | УДК: 391 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0833-0841

Текст научной статьи Культовые предметы из сборов Приполярного этнографического отряда ИАЭТ СО РАН

В этом году маршрут Приполярного этнографического отряда СО РАН, руководителем которого является А.В. Бауло, проходил по рекам Обь, Сосьва, Ляпин – мест традиционного проживания обских угров – хантов и манси. Исследования и сборы велись в Березовском р-не ХМАО – Югры, Шурышкарском р-на Ямало-Ненецкого автономного округа.

Коллекция, собранная в текущем году, не только обширна, но и разнообразна. Ее можно разделить на несколько групп: культовые и ритуальные предметы, свидетельствующие о традиции почитания Небесного всадника; свинцовые зооморфные фигуры – духи или замещение духов; шейные украшения, вышивки на тканях.

Наше исследование посвящено предварительному анализу и систематизации предметов культового назначения как традиционных (культ Небесного коня, фигуры идолов и фигуры иттарма с антропоморфной сердцевиной из свинца или дерева), так и уникальных образов и форм зооморфных свинцовых фигурок. Актуальность ввода в научный оборот сведений об этих предметах определяется разнообразием сюжетов, их назначением в культовой практике обских угров.

Описание коллекции

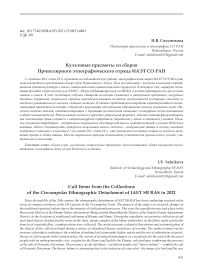

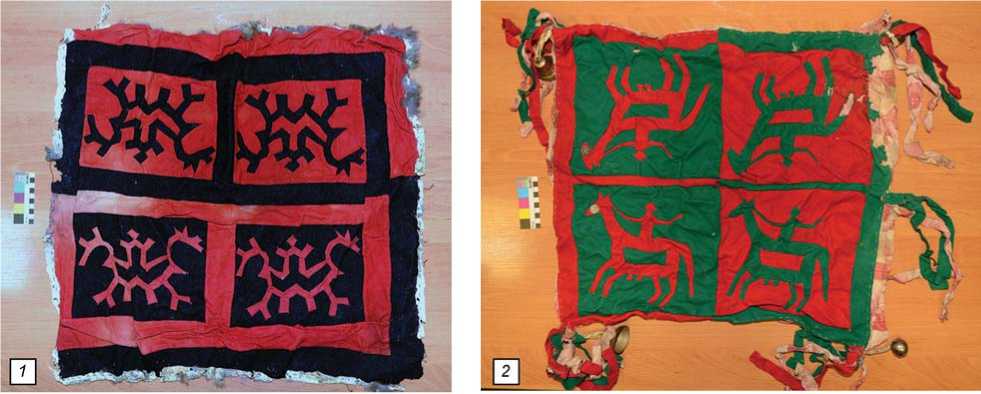

Первую группу предметов составляют атрибуты, доказывающие устойчивую традицию почитания Небесного всадника. Это жертвенные покрывала (рис. 1, 1–3 ). Все предметы принадлежат ляпинским манси. Несмотря на единый сюжет – всадник на коне, материал изготовления – сукно, технологию – врезная аппликация, количе ство квадратов – четырехпольные, все покрывала разные. Одно выполнено из чередующихся квадратов черного и красного цветов, на красном фоне изображен всадник черного цвета и наоборот. Изображение коня стилизованное, хво ст пышный, приподнят. Голова всадника обозначена ромбом, руки подняты вверх. Квадраты разделены полосами красного и черного цветов. По краям проходит кайма тех же цветов. По периметру изделия проходит опушка.

У второго жертвенного покрывала иная цветовая гамма – зеленый фон и красный всадник и наоборот, квадраты пришиты полосами с одинаковыми фонами. Конь выполнен очень реалистично; к мордам коней пришиты монеты 30-х годов ХХ в. Всадник держит удила, рука направлена к голове лошади, в другой руке – сабля(?). Квадраты разделены полосками, по периметру также кайма двухцветная. Оборотная сторона изделия закрыта подкладкой из х/б ткани светлого цвета с розовым рисунком. На углы покрывала пришиты полоски разноцветного сукна и ткани подкладки, к ним прикреплены с одной стороны два бубенчика – шаркунца, с другой стороны – два поддужных колокольчика с надписью по периметру юбочки «Зав. Егора Спиридонова Клюйкова в Пурехе». Металлические предметы крепятся на кожаных петлях. В полоску из ткани с одной стороны привязана узлом монета 1 копейка 1931 г., с другой стороны две монеты в двух узелках 10 копеек 1931 г. и 10 копеек 1932 г. С третьей стороны в узелке помещен деревянный цилиндрик с отверстиями.

Третье жертвенное покрывало сшито из квадратов темно-синего и желтого цветов, расположенных полосами. Изображение исполнено в реалистичной манере. У всадника голова повернута назад и в обеих руках одинаковые предметы. Подкладка из цветного ситца – синий фон, мелкий цветочный орнамент. К углам и посередине одной стороны пришиты широкие полоски разноцветного сукна, на кожаных петлях прикреплены два бубенчика и плетеные шнурки из красной шерсти.

К этой группе предметов отнесен богатырский шлем (рис. 1 , 4) . Сшит из сукна, чередуется красный фон с черными аппликациями и наоборот. Верхняя (головная) часть сшита из сукна красного цвета, тыльная сторона широкая, к ней пришит короткий квадрат, на котором аппликация «всадник», между ними расположены полоски с изображением уточек (с одной стороны черная уточка на красном фоне, с другой – наоборот). Донышко – круглая вставка, в центре которой пришиты полоски черного и красного сукна. К красным полоскам прикреплены поддужные колокольчики. Оплечье сшито из четырех квадратов с аппликацией «всадник», они отделены от головной части и между собой полоской ткани с изображением солнца и уточки, та же полоса проходит по нижнему краю шлема и оплечья. Внутри оплечья на правой стороне пришит карман из одного квадрата, в нем обнаружено гладкое кольцо и 7 монет 20-х годов ХХ в. Периметр шлема декорирован опушкой.

Рис. 1. Атрибуты Небесного всадника. 1–3 – покрывало; 4 – «богатырский» шлем.

Вторая группа – иттерма – вместилище души умершего человека (одиннадцать единиц). Фигуры, сердцевиной которых являются антропоморфные фигурки, вырезаны из дерева (рис. 2, 1, 2) или отлитые из свинца (рис. 2, 3, 4). Свинцовые фигурки имеют плоское туловище, иногда прямые или подогнутые конечности, объемные лица. Деревянные статуэтки – плоское тулово прямоугольной формы, кроме фигуры, у которой намечены короткие руки и ноги. Одна фигура отличается тем, что в середине тулова имеется отверстие на лицевой стороне, куда вставлена монета 10 копеек 1961 г., гербовой стороной наружу. Головы у фигур имеют круглую или конусообразную форму, лики разные: на нескольких одной линией подчеркнут низкий лоб и нос, вырезаны глаза, рот, выпуклый нос. У одной фигуры на лицевой стороне в месте лица врезана бляшка, она круглой формы, с грибообразным отростком вверх, с солярным орнаментом (от центральной жемчужины отходят лучи). На ней же в верхней части туло-ва врезана монета 10 копеек 1906 г. У другой фигуры лик затянут красной тканью. Все фигуры или завернуты в лоскуты ткани или одеты, отличается одна, к которой привязана монета 2 копейки 1821 г. Екатеринбургского монетного двора. Все фигуры одеты в многослойные одежды, верхняя – меховая или суконная, внизу рубахи и лоскуты ткани, в которые завернуты антропоморфные статуэтки. Отличаются две иттермы, одна фигура была обернута в платок (рис. 2, 5, 6), нижняя одежда – отрезные платья, в отличие от традиционных рубах. Антропоморфная сердцевина второй зашита в лоскут домотканой ткани с вышивкой. Ткань соткана из местного растительного волокна (крапива?).

Рис. 2. Иттерма с вложениями.

Вышивка выполнена красными, желтыми (контур) и черными нитками. Рисунок вышивки – ромб, внутри которого крест с четырьмя птичками по сторонам (рис. 2, 7, 8 ).

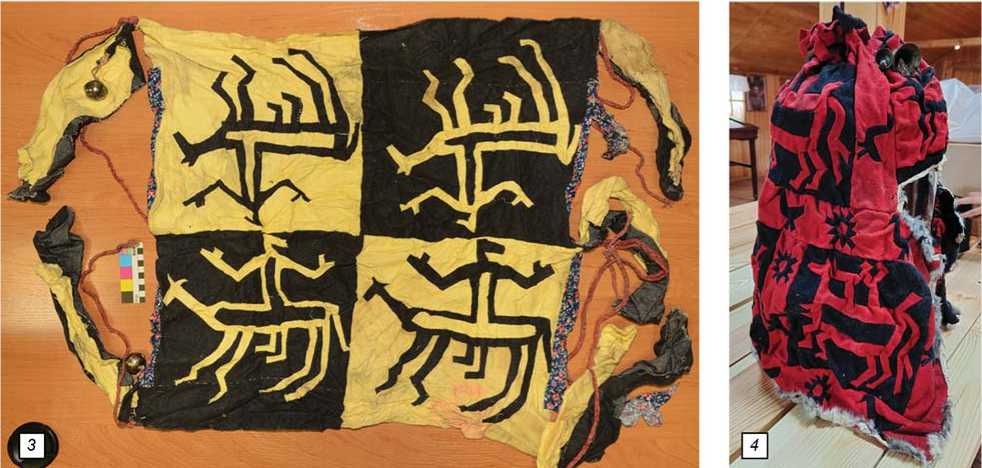

Третью группу составляют и идолы-покровители, и приклады в виде платков и лоскутов ткани, декорированные снизками бус, бубенчиками (рис. 3 , 1, 2 ). Заслуживает внимания один платок, выполненный из домотканого полотна. Он украшен вышивкой шерстяными нитками. Узор ромбический, чередуются коричневые и красные ромбы. Внутри ромбов тоже ромбы, образуют крест в рамке из ромбов. По краю пришита кайма из разной ткани, к ней пришита бахрома длинная из крученых ниток (рис. 3, 3 ).

Представляет интерес идол, собранный из девяти платков (рис. 3, 4 ). Верхняя часть сформирована из платков, подвязанных лоскутом красной ткани с цветочным орнаментом, образуя голову идола. Сердцевину составляет фрагмент тонкой, шелковой ткани с канвой из домотканого полотна, украшенного набивным рисунком, верхний платок красного цвета, рисунок ткани – «огурцы», он декорирован каймой черного цвета и длинной бахромой. Все платки, входящие в состав идола, украшены каймой 836

и бахромой, на одном из них прикреплено гладкое кольцо и в уголке завязан ниткой бубенчик.

Два идола – антропоморфные многослойные фигуры, состоящие из халатов из различных тканей, к вороту одного пришиты два кольца.

Идол в форме пучка стрел (рис. 3, 5 ). Три стрелы, обмотанные светлой тканью, на которых одет распашной халат, сверху на фигуру надета конусообразная шапка, сшитая из клиньев желтого и синего плотного материала, наверху ленты, внутри еще одна шапочка, в маленькой шапке изнутри пришита монета в 15 коп. 1948 г., обернутая в ту же ткань, как и халат. Обе шапки оторочены опушкой по краю. Наконечники стрел имеют расщепленное деревянное древко, одна стрела с вильчатым раздвоенным наконечником, в две – вставлены гвозди – имитация наконечника. К этой группе предметов относятся элементы одежды идолов – шапки, сшитые из клиньев (рис. 3, 6 ), и распашные халаты с воротником-стойкой.

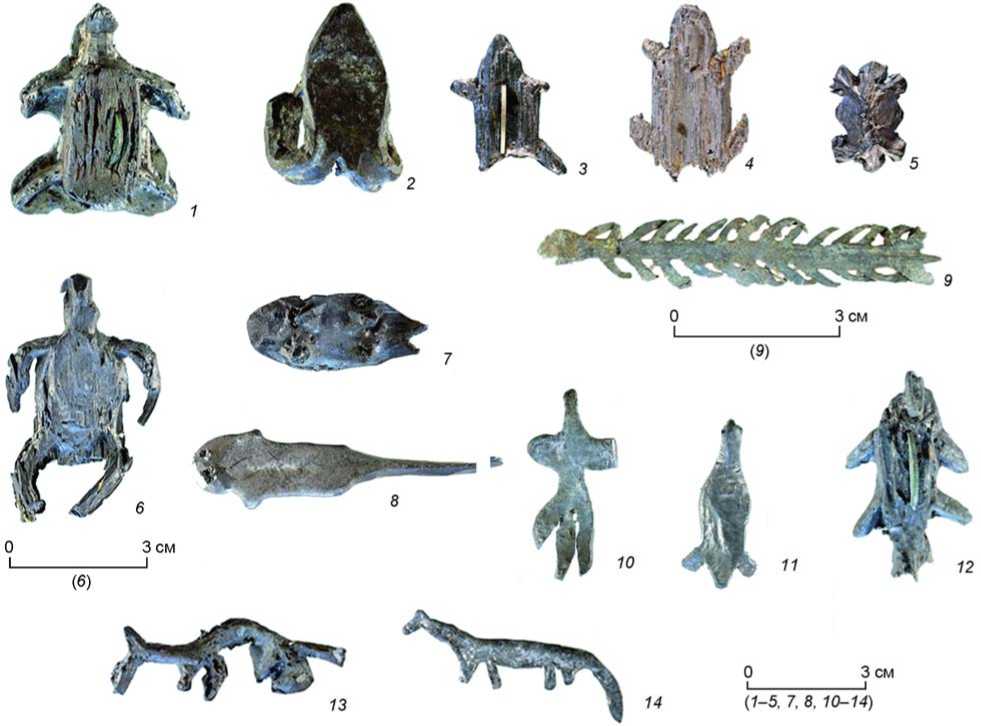

Следующую многочисленную группу составляют зооморфные фигурки из свинца и цветного металла. По сюжетам они делятся на следующие группы – изображение лягушек, птиц, рыб, собак. По назначению – духи-покровители и фигу-

Рис. 3. Фигуры духов и приклады.

ры, которые служили для обряда замещения духов. К духам-покровителям можно отнести фигурки со вставкой-монетой и завернутые в ткань. Среди фигурок образ лягушки на первом месте, они разнообразны по форме и размерам. Изображения могут быть реалистичными: спинка у лягушки приподнята, туловище округлой формы, лапы отходят от туловища, утолщаясь к краям, они выполнены так, что имитируют перепонки. Они могут быть схематичными: туловище лягушки имеет подовальную форму, подчеркнута маленькая головка на вытянутой шее, передние лапы разведены и подогну- ты, задние разведены. Встречаются изображения, напоминающие по форме лягушку, но с удлиненным хвостом, или изображение близкое к антропоморфным. Животные изображены в различных положениях - в прыжке, плывущими, сидящими. Они могут быть объемными, на платформе, плоскими (рис. 4, 1-6).

Орнитологические изображения представлены фигурками птиц и уточек. У птиц подчеркнуто вытянутое туловище, голова треугольной формы, обозначены крылья и лапы, хвост закруглен или раздвоен. Фигурки уток выполнены реалистично:

туловище овальной формы, закругленное к шее, и заостренное к хвосту, голова объемная, приподнятая, на вытянутой шее, хвост треугольной формы, лапы отогнуты вниз (рис. 4, 7–9 ).

Фигуры рыб показаны как объемные с длинным хвостом или раздвоенным, так и в виде плоского скелета; обозначены хребет, ребра, подпрямоугольная голова (рис. 4, 11–13 ).

Фигуры собак выполнены в профиль, изображение плоское. Видна голова на длинной шее, обозначены уши, вытянутое туловище, в нижней части четыре отростка, - лапы животного, длинный хвост опущен (рис. 4, 13 , 14 ).

Еще одна группа предметов, представленная в сборах текущего года – предметы женского обихода – в т.ч. сумочка для рукоделия (тутчан) с пришитой игольницей из коричневого сукна (рис. 5, 5). В сумочке лежит моток сухожильных ниток, два наперстка, пять лоскутов разноцветной ткани, в одну из них была завязана серьга – полая круглая. Предмет выполнен из белого меха, верхняя часть гладкая, нижняя украшена аппликацией коричневым мехом, швы проложены зеленым, красным сукном и синей тканью, вшиты небольшие квадратики синего и зеленого сукна. К лицевой стороне прикреплена игольница из сукна, на которую нанизан ряд иголок, она орнаментирована геометрическим узором. К краю сумочки пришит красный шнур с цепочкой.

К этой группе относятся женские украшения трех типов: нагрудные из бисера (рис. 5, 2, 3 ), серьги, кольца. Нагрудное украшение (сак-паль): скрученными нитками в одно изделие закреплено две полоски, плетенные из бисера белого и синего цвета (в одной есть несколько красных). К ним петлями из бисера прикреплены диски с петлями и пуговица. На одной полоске два диска орнаментированы изображениями всадников. На второй полоске прикреплены пуговицы – диски и пуговица более крупная, на дисках помещен орнамент в виде кругов, которые размещены в центре и по краю, на втором диске круг изображен в центре. К изделию привязана подвеска – серьга с изображением птицы в профиль с короной на одной стороне, на другой – цветок. К основной нити прикреплена подвеска в виде снизки бус, к концу которой привязано кольцо. На

Рис. 4. Зооморфные фигуры из свинца.

1–6 – «лягушка»; 7–9 – «рыба»; 10–12 – «птица»; 13 , 14 – «собака».

Рис. 5. Предметы женского обихода.

1 – серьга; 2, 3 – шейные украшения; 4 – связка колец; 5 – сумка для рукоделия; 6 – подвеска; 7,8 – счетные жетоны.

второй подвеске, состоящей из бус белого, темного и желтого цветов, привязан бубенчик. К изделию прикреплены восемь плоских колец.

Одна из подвесок – серьга круглой формы с петлей, к ней кустарным способом прикреплена загнутая тонкая проволочка. На одной стороне серьги изображен многолепестковый цветок, по периметру края проходит надпись на латинском языке, оборот стерт, но изображение было помещено в круг из рельефных жемчужин. К изделию привязана крученая нитка коричневого цвета (рис. 5, 1). Вторая подвеска изготовлена из готового изделия (расплющена), круглая по форме, в цен- тре видна многолепестковая розетка, края рифленые (рис. 5, 6).

Кольца и перстни. Большая часть – 33 ед. из 37 найдена в связке на плетеном шнурке (рис. 5, 4 ). Среди колец традиционной формы и орнаментации интере сны ранее не встреченные сюжеты – два кольца со щитком в виде скрещенных ладоней и кольцами, на щитках которых изображен бегущей зверь и летящая птица. Среди остальных изделий выделяется кольцо с рельефной надписью на лицевой части «Преп: отче: Серафим».

К этой же группе отне с ены счетные жетоны в количестве шести единиц, они сильно патиниро- ваны, но на одном на реверсе видна мужская фигура, изображенная в полный рост, в пол-оборота, поливающая лейкой цветок (рис. 5, 7, 8).

Последнюю группу составляют предметы, связанные с ритуалами и атрибутикой ворожбы. К ним отнесен халат из белой ткани, пройма прямая, от нее отходит вниз клин, который переходит на спинку. Подшит и прошит черными нитками, завязки из красного шелка. По полочкам от проймы нашита полоска красной шелковой ткани, которая идет по всему периметру изделия выше края. На халате видны пятна жертвенной крови.

Второй предмет – это сабля для ворожбы, эфес которой обернут плетеным шнуром. Сабля в ножнах, русская, артиллерийская, образца 1866 г. Клинок стальной, изогнутый, однолезвийный, с одним широким долом с обеих сторон. Эфес состоит из рукояти и латунной гарды. Рукоять деревянная, обтянутая кожей. Ножны обтянуты кожей с латунным защитным окончанием.

Результаты и обсуждение

Коллекция предметов, собранных в текущем году, расширяет наши представления о духовной практике обских угров. Как бы ни были предметы традиционны по своему назначению, они различны по исполнению. Этот тезис подтверждается предметами почитания культа Небесного всадника у ля-пинских манси. На двух жертвенных покрывалах, головы всадников выполнены в виде ромба, «в соответствии с традициями угорского орнамента» [Ба-уло, 1997, с. 99]. Семантика изображений, наличие монет на поле свидетельствуют о том, что эти изделия созданы не позднее 30-х годов XX в. Шлем «богатырский» интересен включением нового сюжета – изображение птицы и солнца, наличием внутреннего кармана с вложением 7-ми монет 20-х годов ХХ в. Эти факты подтверждают вывод о том, что «на священных атрибутах обских угров солярные знаки встречаются в основном на предметах, относящихся к культу Небесного всадника. Это может рассматриваться как реликт ранних космогонических представлений» [Бауло, 2018, с. 123] и свидетельствуют о наличии солярного культа и о «почитании предка в облике птицы» [Бауло, 2016].

Обряд почитания предков в виде изготовления и долгого хранения иттерма свойственен для обских угров. Полевые наблюдения и систематизация сбора текущего года показали, что антропоморфные сердцевины, изготовленные из дерева, более типичны для манси, лики вырезаются таким образом, что напоминают воинов в шлемах, или закрываются монетами. У хантов внутри иттармы чаще вложена свинцовая фигурка.

Уникальным является факт обнаружения двух изделий с мансийской вышивкой – платок, лоскут ткани, в которую зашита свинцовая антропоморфная фигурка, и фрагмент домотканой ткани на одном из платков, который был в составе идола из платков. Все ткани домотканого изготовления из местного растительного полотна. По мнению Е.Г. Федоровой, «появление платка у манси связано с каким-то общим для Урало-Поволжского и Среднеазиатского регионов, культура которых характеризовалась наличием ткачества из растительного полотна» [Федорова, 1994, с. 190]. Наличие бахромы на платках исследователь связывает с древней традицией семейных отношений, когда женщина должна была закрывать лицо от родственников мужа и при проведении определенных обрядах. Семантика вышивки на тканях, геометрический и линейный орнамент подробно описан Т.А. Молдано-вой. Она считает, что ромб, крест и композиции, созданные этими фигурами, имеют символический и сакральный характер [Молданова, 2013, с 113]. Эти предметы можно датировать XIX в., потому что впоследствии они были вытеснены покупными фабричными тканями, осталась только традиция украшения канвой и бахромой из крученых нитей.

Особый интерес представляет серия свинцовых фигурок, представляющих сакральные образы почитаемых животных – лягушек, собак, рыб и птиц. Они могут рассматриваться и как отдельные духи – помощники (фигурки с монетами, обернутые тканью), и как замещение духов в случае случайного вреда священному животному, в частности лягушке, утки-поганки [Бауло, 2002, с. 19; Соколова, 1975, с. 148]. Аналогичные находки характерны для культовой атрибутики березовских хантов [Ба-уло, 2002]. Культу лягушки посвящены исследования Соколовой З.П. [Соколова, 1975; 2009]. Культ почитания собак освещен в работе Смирновой К.А. [Смирнова, 2018, с. 46–47]. Данные факты дают основание утверждать об устойчивости промыслового культа автохтонного населения.

Особое значение имеют предметы женского обихода, как шейные украшения, поскольку это очень редкая находка, так и сумочка для рукоделия. Эти изделия имеют, по мнению Е.Г. Федоровой одновременно и интимный и сакральный характер [Соколова, 2009, с. 252], орнамент на сумке и на игольнице традиционен и символичен, использование таких элементов как крест, ромб, их сочетание благоприятствует удаче и семейному благополучию [Молданова, 1999, с. 42; Молданова 2013, с. 75, 115].

Кольца и перстни, как правило, встречаются и отдельными вкладами, и целыми связками и могут быть украшениями ритуальных предметов.

В текущем году выявлены перстни с новым декором (щиток в виде скрещенных ладоней) и надписью. Данные предметы свидетельствуют об устойчивых обменных и торговых отношениях, так же как и счетные жетоны, которые использовались для меновой торговли, но местным населением использовались как приношения [Бауло, 2002, с. 28].

Заключение

Коллекция ритуальных, культовых предметов, украшений, собранная в этом полевом сезоне, расширит и дополнит корпус материальных источников для исследования духовной культуры обских угров и обогатит этнографическую коллекцию музея. Многие уникальные предметы требуют дальнейшего углубленного исследования.

Список литературы Культовые предметы из сборов Приполярного этнографического отряда ИАЭТ СО РАН

- Бауло А.В. Культовая атрибутика березовских хантов. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. - 90 с.

- Бауло А.В. Жертвенные покрывала обских угров из Ханты-Манскийского музея // Народы Сибири. История и культура. - Новосибирск, Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. - С. 90-102.

- Бауло А.В. Чохрынь-ойка - "Стрекоза-старик", "Нож-старик" - лесной врач, чиновник, спасатель. Таежные святилища мансийского божества // Наука из первых рук. - 2016. - № 1 (67). - С. 116-133.

- Бауло А.В. Традиция замещения жертвы у обских угров // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2018.- Т. 46, № 3. - С. 122-129.

- Молданова Т. А. Казымский орнамент. - Ханты-Мансийск: Изд-во "ООО Печатный мир", 2013. - 175 с.

- Молданова Т.А. Орнамент хантов Казымского Приобья: семантика, мифология, генезис. - Томск: Изд-во Томского ун-та, 1999. - 260 с.

- Соколова З.П. Находки в Шишингах (культ лягушки и угорская проблема // Советская этнография. - 1975. -№ 6. - С. 143-154.

- Соколова З.П. Ханты и манси. Взгляд из XXI в. - М.: Наука, 2009. - 755 с.

- Смирнова К. А. Мотив зооморфных перевоплощений в фольклере обских угров // Вестник научной ассоциации студентов и аспирантов Пермского гос. гум. ун-та. -2018. - № 1. - С. 44-55.

- Федорова Е.Г. Историко-этнографический очерк материальной культуры манси. - СПб.: Изд-во МАЭ РАН, 1994. - 284 с.