Культура цюйгун в Центральном Тибете

Автор: Комиссаров Сергей Александрович, Мартынов Павел Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.8, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается культура цюйгун, датированная бронзовым веком, которая локализована в Центральном Тибете, в бассейне р. Цангпо. Анализируются материалы по развитию производящего хозяйства в регионе, обосновывается атрибуция культуры цюйгун как прототибетской.

Тибетское нагорье, эпоха бронзы, культура цюйгун, доместикация яка, прототибетцы

Короткий адрес: https://sciup.org/14737114

IDR: 14737114 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Культура цюйгун в Центральном Тибете

Благодаря интенсивному археологическому поиску последних десятилетий китайскими археологами на территории Тибетского нагорья открыто немало памятников различных типов, относящихся к каменному веку. Среди них наиболее полно изучены и описаны неолитические поселения Кажо и Сяоэньда в Восточном Тибете. В то же время проблема перехода в регионе от неолита к эпохе палеометалла и выделения памятников бронзового и раннего железного веков исследована недостаточно. В этой связи значительный интерес представляют материалы по культуре цюйгун (чойгун).

Памятники этой культуры располагаются в Центральном Тибете. Хэ Цян выделял кажо, цюйгун и чангогоу в три самостоятельных культурных типа [Хэ Цян, 1994. С. 26]. В то же время Ван Жэньсян предлагал считать Чангогоу вместе с Банга памятниками культуры цюйгун [Ван Жэньсян, 1994]. В настоящее время эта точка зрения является доминирующей в китайской археологии, так как материала для выделения чангогоу в отдельную культуру недостаточно. Некоторые исследователи относили поселение Банга к эпохе туфаней [Основное изложение..., 1991. С. 65-66]. Однако в более поздних работах указывается, что сделанные там находки во многом близки к материалам раннего этапа Цюйгун и Чангогоу, на основании чего памятник также включается в культуру цюйгун [Ласа Цюйгун, 1999. С. 219]. При этом большинство китайских авторов традиционно относят культуру цюйгун в целом к неолиту, что заслуживает специального обсуждения.

Опорный памятник - поселение Цюйгун - обнаружен в 1984 г. примерно в 5 км севернее Лхасы [Чжан Цзяньлинь, Гэн Дуй, 1985]. Его координаты 29°42" с. ш. и 91°07" в. д., расположен на высоте 3675–3685 м над уровнем моря. Крупномасштабные раскопки проводились в 1989–1992 гг. За три года в районе I (территория поселения) вскрыто 23,5 квадратов размерами 5 х 5 м, всего 587,5 кв. м; найдено 22 зольные ямы и 12 могил с каменной выкладкой. В районе II исследовано 26 квадратов размерами 10 х 10 м, всего 2 600 кв. м; обнаружено 17 могил с каменной кладкой, местонахождения с остатками жертвоприношений (в том числе скелет грифа, выложенный в анатомическом порядке), шесть каменных возвышений-жертвенников. В целом в стратиграфии можно выделить два культурных слоя. Верхний очень сильно поврежден водными потоками и хозяйственной деятельностью человека. Его толщина неодинакова и на различных участках колеблется от 2 до 0,1 м, а в некоторых местах он не обнаружен вовсе. Мощность нижнего слоя составляет всего 0,2–0,5 м, однако он выявлен на территории всего памятника. Могильник в этом районе существовал в то же время, что и поздний (верхний) культурный слой поселения [Ласа Цюйгун, 1999. С. 3-7].

Следует заметить, что термин «поселение» мы употребляем с определенной мерой условности, исходя из большого скопления артефактов производственного и бытового характера на значительной площади. Каких-либо строительных остатков, следов оборонительных сооружений или планировки не обнаружено. Возможно, это связано с использованием переносных жилищ.

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 4: Востоковедение © С. А. Комиссаров, П. В. Мартынов, 2009

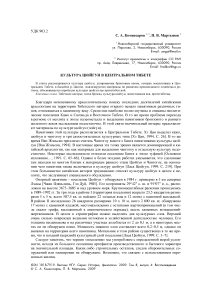

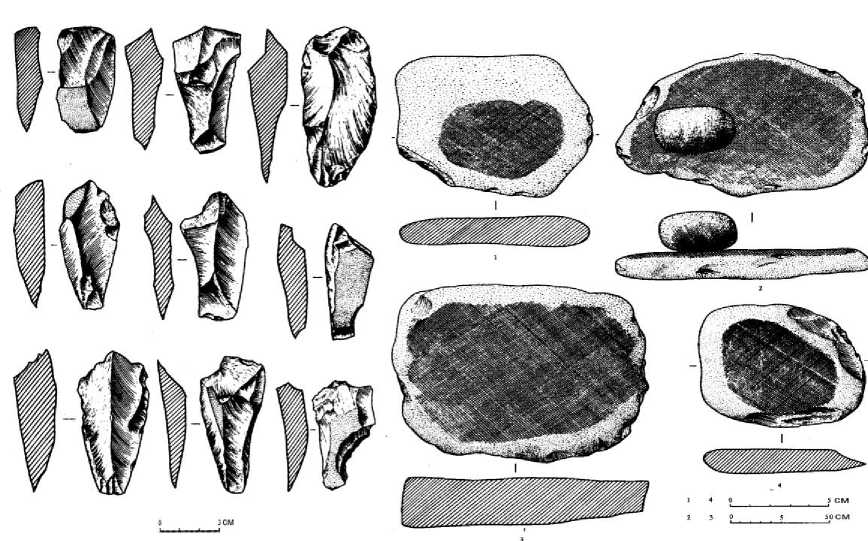

В раннем (нижнем) слое поселения Цюйгун найдено большое количество орудий из камня, сравнительно немного из кости, а также обилие керамики и один бронзовый наконечник стрелы. Всего обнаружено около 12 тыс. каменных артефактов, в составе которых выявлено 1 594 экз. орудий и заготовок. Среди артефактов, изготовленных способом оббивки, кроме нуклеусов и снятых с них отщепов, встречаются следующие виды орудий: тесла, отбойники, рубящие и долотовидные орудия, скребки, ножи со скошенным лезвием, остроконечники, наконечники стрел (?), грузила, наковальни и др. Среди шлифованных артефактов представлены гребни (возможно, для вычесывания шерсти яков), ножи, тесла, утяжелители. В особую группу выделяются так называемые микролиты – нуклеусы и пластины размерами от 1,9 до 4,7 см (рис. 1). Способом оббивки изготовлено 1 136 экз., что составляет 71,27 % от общего количества, «микролитов» 51 экз. (3,2 %), шлифованных орудий 407 экз. (25,23 %). Однако среди последних насчитывается 382 изделия, которые изготавливались способом оббивки, но отшлифовывались в результате использования, например, песты, плиты и куранты терочников (рис. 2). Если исключить их из общего количества, то доля собственно шлифованных орудий составит всего 1,5 %. Материалом для изготовления орудий служили роговик, гранит, порфир, полевой шпат, диорит, кварцит, различные виды кремня и нефрит [Там же. С. 21].

Рис. 2 . Каменные терочники (со следами охры), найденные в нижнем слое поселения Цюйгун

Рис. 1 . «Микролиты», найденные в нижнем слое поселения Цюйгун

Изучено 22 зольные ямы различных форм, в которых обнаружено большое количество фрагментов керамики и древесных углей. В одной из них также найден целый человеческий череп, в другой – крышка черепа.

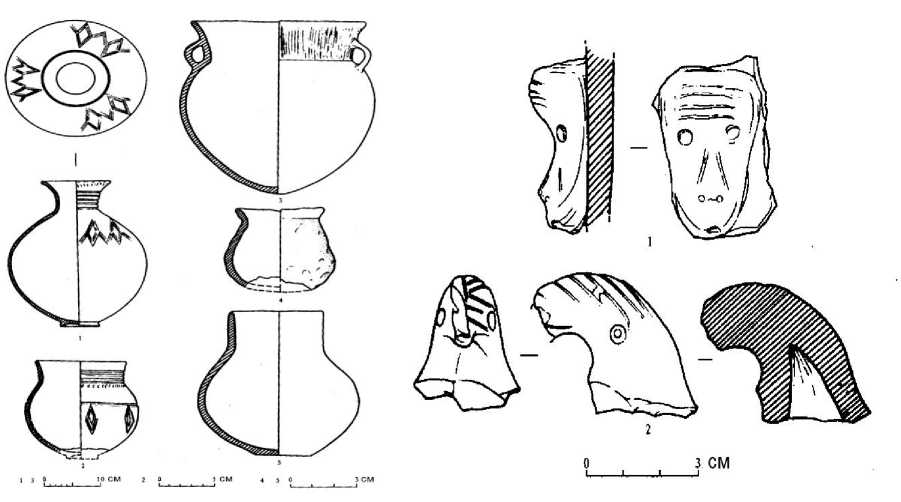

Керамика с примесью песка составляют 83 % от общего количества. В тесто добавлялся как крупнозернистый, так и мелкий песок. Толщина черепка песчанистой керамики в среднем составляла 0,5–0,7 см. Температура обжига была сравнительно низкой, из–за чего многие изделия получались довольно хрупкими. Наиболее часто встречаются сосуды коричневого, черно-коричневого и черного цветов. Кроме того, обнаружены фрагменты изделий серого, серо-коричневого, черно-серого, красно-коричневого и красного цветов. Толщина черепков сосудов, изготовленных с примесью мелкозернистого песка, составляет 0,5–0,6 см. Температура обжига более высокая, изделия прочные. Сосуды главным образом чернокоричневого цвета, а также серого и черного цветов. Керамика, изготовленная из чистой, отмученной глины, составляет всего 17 % от общего количества. Толщина черепка 0,2–0,5 см, обжиг проходил при относительно высокой температуре, что повышало прочность. Цвет ко- ричневый, черный, серый и, гораздо реже, красный. Поверхность, как правило, подвергалась лощению. Сосуды тяготеют к круглодонным формам, хотя часто круглое дно оканчивается небольшим плоским поддоном. Выделяются характерные митрообразные сосуды, кувшины, чаши, «котелки» и т. д. (рис. 3) [Там же. С. 146–147].

К мелкой пластике относятся две глиняные фигурки. Скульптурка, изображающая голову обезьяны, изготовлена из глины черного цвета с добавлением черного песка. Прочерчены глаза, нос, рот, складки на лбу. Длина скульптурки 4,3 см, ширина 2,6 см. Вторая изображает голову птицы, возможно грифа (рис. 4).

Рис 3 . Керамика, найденная в нижнем слое поселения Цюйгун

Рис. 4 . Керамические фигурки обезьяны и грифа (нижний слой поселения Цюйгун)

Получен богатый остеологический материал, включавший следующие виды животных: як (Bos grunniens L.), тибетская овца (Ovis aries L.), кабарга (Moschus moschiferus L.), олень (Cervus sp.), дикая свинья (Sus scrofa L.), дикий тибетский осел – кианг (Equus hemionus Kiang Moorcroft), собака (Canis familiaris), гриф (Aegupius monachus L.), аист (Waiding bird). Главным образом, встречаются кости яка, которые имеют черты, характерные именно для доместицированных, а не для диких животных. Это наиболее древние останки одомашненных яков, обнаруженные сегодня в Тибете [Там же. С. 237].

Для нижнего слоя получено семь радиоуглеродных дат по древесному углю: 1490 ± 95, 1325 ± 80, 1235 ± 185, 1260 ± 90, 1165 ± 85, 1080 ± 80, 1030 ± 110 [Там же. С. 219]. Даже если принять крайние даты, которые с учетом калибровки уводят в XVII и даже начало XVIII в. до н. э., то и тогда в рамках региональной хронологии это будут даты бронзового века. В целом мы склонны считать более приемлемыми даты XIV–XV вв. до н. э. или даже позднее.

В этом убеждают нас и данные по поселению Чангогоу в уезде Гонга, где найдено большое количество каменных орудий, а также заготовок и производственных отходов, скопления которых, вероятно, указывают на остатки мастерских. В целом каменный инвентарь аналогичен тому, что встречается в нижнем (раннем) культурном слое Цюйгун. В составе небольшой коллекции керамики представлены (примерно в равных пропорциях) фрагменты желто-серого цвета с добавлением крупнозернистого песка, красного цвета с примесью крупнозернистого песка, желто-серого цвета без каких-либо примесей в тесте. Орнаментом украшались венчик и верхняя часть тулова сосудов. Прослеживается насечной, штампованный и накольчатый орнамент; оттиски грубого и тонкого шнура в виде треугольников, зигзагов, прямых и косых линий [Хэ Цян, 1994. С. 13].

В 1994 г. там раскопана зольная яма, получившая индекс Н2, круглой формы, диаметром 1,6 м и глубиной 1,65 м. В ее заполнении найдено около 3 тыс. зерен злаковых растений. Как показал дальнейший анализ, преобладали зерна ячменя, которые принадлежат к широко распространенному в Тибете голозерному ячменю-цзинкэ (Hordeum vulgare var nudum). Пшеница (4 зерна) относится к подвиду Triticum aestivum L., овес (1 зерно) к подвиду Aven Nuda L. Также было найдено одно зерно гороха Pisum sativum L. и большое количество фрагментов стебля и листьев голозерного ячменя. Помимо этого найдено 78 зерен и шелуха чумизы (Setaria italica L. Beauv). Данное обстоятельство свидетельствует о том, что просяные культуры, известные в неолитической культуре кажо, продолжали возделываться и в цюйгун, но основой сельского хозяйства уже был ячмень. Кроме того, найдены фрагменты нижней части стебля гусиной лапчатки (Potentilla anserinа L.), которая, очевидно, также употреблялось в пищу [Фу Дасюн, 2001. С. 65–70].

По костям животных получено 14 дат, со средним значение 2896 ± 99 л. н. По древесным углям получена дата 3044 ± 102 л. н. [Лю Цзинчжи, Чжао Хуйминь, 1999. С. 8]. Эти датировки ставят под сомнение все рассуждения о неолитическом характере культуры цюйгун (и чангогоу как ее локального варианта), поскольку в рамках общей хронологической шкалы культур Северо-Западного Китая соответствуют эпохе бронзы.

К позднему этапу культуры цюйгун относятся верхний слой поселения Цюйгун и большинство захоронений. Отметим, что в обобщающей работе по археологии Тибета этот этап (вместе с поселением Банга) отнесен к культуре туфаней [Основное…, 1991. С. 65–66]. Кроме того, на территории поселения выявлено 12 захоронений, отнесенных к позднему этапу; еще 29 могил сгруппированы на отдельном кладбище. Могилы имеют квадратную либо прямоугольную форму, выложены камнем. Встречаются простые и парные, а также одно тройное захоронение. Нет устойчивой ориентации погребенных. Сопроводительный инвентарь беден и встречается не во всех могилах. В основном это различные изделия из керамики, кроме того, в одном из погребений найдена нижняя челюсть собаки, а в другом – бронзовое зеркало [Ласа Цюйгун, 1999. С. 185].

К наиболее частым находкам, характерным для позднего этапа, относятся ступенчатые каменные заступы. Они изготавливались способом оббивки, в некоторых местах оставлялась каменная корка [Там же. С. 176]. На двух уровнях выделены плечики, которые слегка скошены, ручка толстая и короткая, массивная рабочая часть в виде удлиненного треугольника. Ступенчатые мотыги и тесла широко встречаются в китайских культурах эпохи неолита – ранней бронзы, но двухъярусные орудия прослеживаются именно в культурах Южного Китая, в том числе в соседних с Тибетом провинциях Сычуань и Юньнань.

Преобладает круглодонная песчанистая керамика красно-коричневого цвета. Сосуды изготавливали вручную, некоторые подправлялись на медленном круге [Чжан Цзяньлинь, Гэн Дуй, 1985]. Прослеживается сходство в типологии изделий и структуре теста с керамикой раннего периода (нижнего слоя), однако там преобладает черная и серая керамика, что подразумевает иную систему обжига [Ласа Цюйгун, 1999. С. 181–182]. Выделяются такие формы, как кувшины, бокалы, чаши. Сосуды со сливом вызывают аналогии с раннескифской культурой чауху на территории Синьцзяна, которая датируется в широких рамках XI–V вв. до н. э.

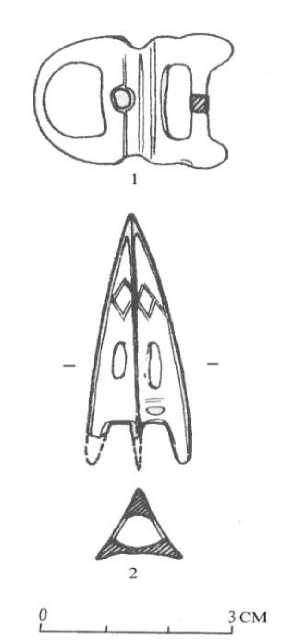

Наибольший интерес с точки зрения хронологии и культурной характеристики представляют находки двух бронзовых изделий: наконечника стрелы и пряжки (рис. 5). Наконечник стрелы трехлопастный, со скрытой втулкой, длина 3,55 см, ширина 1,34 см, толщина 1,3 см. Состав металла следующий: медь 83,67 %, олово 12,51 % [Там же. С. 251]. Аналогии ему можно увидеть среди находок на территории Ордоса – типы BV и BVI, выделенные Тянь Гу-анцзинем и датированные поздним периодом Чуньцю (конец VI – начало V вв. до н. э.) в составе протосюннуской или раннесюннуской культурной общности [Тянь Гуанцзинь, Го Су-синь, 1986. С. 54–56, 60–61]. К тому же кругу можно отнести и бронзовую пряжку. Аналогичные по общему виду наконечники, только без прорезей в лопастях, найдены в могиле М6512 в Чжэнцзявацзы в пров. Ляонин, также датированной VI–V вв. до н. э. [Два погребения..., 1985]. Приведенные аналогии указывают на возможные (пусть непрямые) контакты населения Тибета с племенами северных и северо-восточных районов Китая.

Рис. 5 . Пряжка ( 1 ) и наконечник стрелы (Т101) ( 2 )

Для позднего этапа есть одна радиоуглеродная дата (по человеческой кости): 530 ± 60 лет до н. э.; с учетом калибровки она ложится в промежуток 758~401 гг. до н. э. [Ласа Цюйгун, 1999. С. 233], что хорошо совпадает с приведенными аналогиями.

В могиле М203 обнаружено покрытое орнаментом зеркало из оловянистой бронзы с железной ручкой. Его диаметр 9,4 см, толщина 0,1–0,4 см; длина ручки 8,8 см, диаметр 1,1–1,3 см. Чжао Хуйминь [1994. С. 647], изучив бронзовые зеркала с ручками из Средней и Южной Азии, пришел к выводу о том, что данное зеркало, скорее всего, имеет североиндийское происхождение. Хо Вэй сопоставил захоронение, в котором нашли зеркало, с погребениями в Сяоэньда и Гунцзюэ Сянбэй в Восточном Тибете и с некоторыми погребениями в составе могильника Пунугоу, датированного периодом культуры туфань [Хо Вэй, 1994. С. 653]. В итоге он пришел к выводу, что могила М203 относится к эпохе Восточного Чжоу и, во всяком случае, не может быть позже династии Хань (конец III в. до н. э.). Изображения птиц на обратной стороне зеркала, по его мнению, могут указывать на его среднеазиатское происхождение [Хо Вэй, 1997].

Автохтонный характер металлургии в цюйгун пока не выявлен. Металлических изделий очень мало, большинство из них явно импортного происхождения. Кроме того, пока не найдено никаких следов собственного металлургического производства, хотя плоский бронзовый наконечник стрелы из нижнего слоя достаточно прост по форме (и, соответственно, изготовлению) и вполне мог быть местной продукцией. В любом случае, зафиксировано использование металлических предметов как для позднего, так и для раннего периода культуры цюйгун.

В ряде предварительных публикаций авторы данной статьи, вслед за китайскими археологами, писали о поздненеолитическом [Мартынов, 2005; 2006а] либо переходном к эпохе раннего металла [Комиссаров, 2006] характере цюйгун. В настоящее время назрела необходимость уточнить эти определения. Наличие некоторых неолитических черт на раннем этапе, несмотря на относительно позднюю абсолютную датировку, можно объяснить локализацией культурной общности в географически труднодоступном регионе, в силу чего многие архаичные аспекты материальной культуры могли сохраняться достаточно долго. Однако по це- лому ряду признаков (развитое производящее хозяйство, переход к изготовлению гончарной керамики) культура цюйгун относится к бронзовому веку, а на позднем этапе вступает в эпоху раннего железа.

Полученные материалы позволяют говорить об определенной преемственности, хотя, возможно, и не прямой, между ранним и поздним этапами памятника Цюйгун и тем самым рассматривать их (вместе с Чангогоу как локальным и, возможно, хронологическим вариантом) как разные стадии развития единой культуры. Важно подчеркнуть, что уже на раннем этапе складываются черты материальной (возделывание ячменя-цзинкэ, выпас яков, возможно, изготовление цзамбы) и духовной (почитание обезьяны и грифа) культуры, которые становятся важными характеристиками формирующегося тибетского этноса (см.: [Мартынов, 2006б]). На позднем этапе, судя по формам керамики, культура цюйгун смыкается с культурой туфаней (т. е. древних тибетцев). Поэтому ее с полным правом можно назвать прототи-бетской, объединившей население долины Цангпо накануне проникновения туда цянов. Впрочем, нельзя исключить и более ранние контакты носителей культуры цюйгун с древнецянскими культурами (номохун и др.) Ганьсу-Цинхайского региона, а также культурами других народов на территории Северного и Северо-Западного Китая.

THE QUGONG CULTURE OF CENTRAL TIBET