Культура детства в аспекте информационной безопасности: законодательное регулирование и повседневные практики

Автор: Трухачева Марина Александровна

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Культура

Статья в выпуске: 5, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрываются вопросы формирования культурной политики РФ с точки зрения законодательства, обеспечения информационной безопасности подрастающего поколения и влияния средств массовой информации на процесс инкультурации детей и подростков. Охарактеризована степень разработанности проблемы в российском и зарубежном научном дискурсе. Изучены факторы влияния на процесс инкультурации детей и подростков, выявлены механизмы контроля за потоками информации. Показан процесс контроля информации со стороны государства и законодательства в исторической параллели СССР и России. Результаты анализа государственного регулирования информационных потоков в срезе исторического опыта и современных повседневных практик контроля за медиаконтентом позволили обосновать актуальность проблемы информационных потоков в понятийном поле культуры детства. Сделан вывод о необходимости формирования комплексной государственной политики, направленной на ограничение доступа детей к информации, способной причинить вред их развитию. Введенные в действие законодательные акты являются первым шагом к созданию безопасной среды для детей.

Культура детства, инкультурация, информационная безопасность, качество информации, доступ к информации, информационное общество, массовая коммуникация, средства массовой информации, культурная политика, законодательство рф

Короткий адрес: https://sciup.org/149133971

IDR: 149133971 | УДК: 008-053.2:004.056 | DOI: 10.24158/fik.2019.5.21

Текст научной статьи Культура детства в аспекте информационной безопасности: законодательное регулирование и повседневные практики

И ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРАКТИКИ

Медиапространство сегодня активно расширяется и занимает большую часть повседневной жизни социума. Погружение детей и подростков в информационное пространство привносит новые черты в процесс формирования личности. Качество транслируемой информации становится проблемой в процессе инкультурации подрастающего поколения. Свидетельством тому служит активная дискуссия по проблеме информационной безопасности подрастающего поколения в медиапространстве. Достаточно сильное влияние на личность оказывает новая среда коммуникации – сеть Интернет.

Заявленная проблема имеет определенные традиции в российском и зарубежном научном дискурсе. Коммуникационное пространство стало предметом анализа теории массовой коммуникации (Ч. Кули, Г. Тард и У. Липпман, Г. Блумер и Г. Лассуэл). Проблемы социальной роли и эффективности средств массовой информации в обществе (телевидение и радиовещание), социокультурных процессов, обусловленных функционированием массмедиа, поднимались в трудах российских исследователей: Г. Андреева, В. Бойко, Б. Грушина, Е. Дугина, Г. Карповой, Ю. Левады, И. Фомичева, Ю. Шерковина, В. Ядова, И. Ясавеева и других.

Одним из факторов, влияющих на инкультурацию детей и подростков, является контроль за качеством информации со стороны государства, которое регулирует работу средств массовой информации, опираясь на законодательные практики. В качестве механизма контроля выступает исполнительная власть, с помощью которой государственные структуры отслеживают как соблюдение закона, так и качество предоставляемой информации. Наибольшее беспокойство в условиях активного развития современного информационного общества вызывает сеть Интернет, которая сложно поддается законодательному регулированию. Также достаточно трудно проконтролировать качество размещаемого в Сети контента.

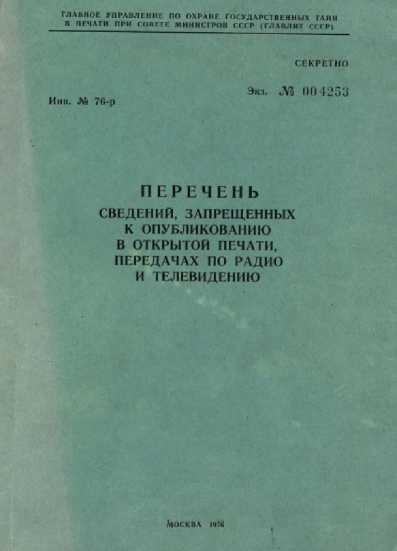

Если обратиться к российской истории развития форм и методов государственного контроля за информацией, то в фокусе внимания прежде всего окажется цензура. С конца 1920-х гг. по всей стране цензура приобрела жесткий характер и в подобной форме просуществовала вплоть до середины XX в. [1, с. 36]. Любая форма высказывания была под запретом (см. рис. 1). К началу 1950-х гг. государство полностью контролировало производство новой информации [2] и сохраняло монополию на трансляцию и распространение информации вплоть до 1980-х гг.

Рисунок 1 – Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, передачах по радио и телевидению (Москва, 1976). Документ Главлита СССР (Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР) [3]

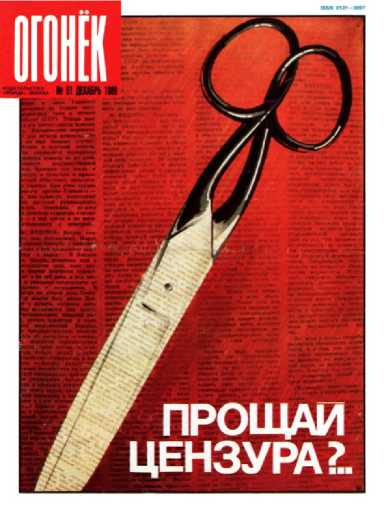

В СССР, согласно Конституции 1936 г. (ст. 125), была провозглашена свобода слова и печати, что предполагало отсутствие предварительной цензуры. Таким образом, официально цензуры в СССР не было. Советская цензура всячески скрывала свое присутствие, мимикрировала под другие виды ограничений, например под «охрану государственной тайны». С тем, что сохранять государственную тайну необходимо, был согласен любой советский человек. Советская цензура, казалось бы, выполнила свою идеологическую задачу: нарисованная ею картина жизни в СССР оказалась правдоподобной и убедительной. Но постепенно возник острый недостаток информации, который в начале – середине 1980-х гг. актуализировал необходимость адаптации форм регулирования контента СМИ и культурных артефактов к существующим реалиям (см. рис. 2).

Как следствие, в 1990 г. Верховный Совет принял закон СССР «О печати и других средствах массовой информации» [4]. Закон, провозгласивший ликвидацию цензуры и возможность учреждать частные СМИ, вступил в силу 1 августа. Позднее запрет цензуры стал одним из положений ст. 29 Конституции Российской Федерации 1993 г.

В настоящее время информация становится самостоятельным ресурсом, обладающим экономической и культурной ценностью. Вследствие этого необходимо более тщательное регулирование информационной среды, посредством которой дети и подростки могут получать определенные знания, усваивать ценности и идеалы, способствующие их гармоничному развитию.

В проблемном поле влияния информационной среды на развитие личности ребенка можно выделить две основные позиции:

– доступность информации для детей,

– качество информации.

Рисунок 2 – Обложка журнала «Огонёк», декабрь 1989 г. [5]

Анализ современного законодательства показывает, что с точки зрения государственной политики дети и подростки становятся полноценными участниками медиапространства. Это накладывает на государство дополнительную ответственность за формирование у них информационной грамотности и прагматичного, взвешенного отношения к получаемой информации.

С момента вхождения Российской Федерации в мировое информационное сообщество (что является мощным политическим и экономическим фактором развития страны в XXI в.) появилась надежда на то, что слаженная работа многих стран позволит осуществлять контроль над качеством информации в Сети и создать множество интернет-ресурсов, обладающих познавательной и культурной ценностью. Оцифрованные произведения искусства, библиотечные и музейные фонды позволят детям и подросткам получать информацию в привычной для себя среде, что будет способствовать развитию гармоничной и культурной личности. Современные технологии дополненной и виртуальной реальности способны сделать информацию более интересной и востребованной.

Актуальность обсуждаемой темы обусловлена тем, что в настоящее время в России действует несколько нормативно-правовых актов, регулирующих информацию на всех стадиях ее возникновения и трансляции. Одним из таких документов является Концепция государственной информационной политики [6]. Цель данного нормативно-правового акта состоит в воздействии на социально-экономическое, политическое и культурное развитие России. В документе затронуты вопросы регулирования работы массмедиа.

После продолжительного процесса согласования в 2012 г. вступил в силу федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [7]. В законе прописано разделение информационной продукции на четыре возрастные категории, представлены требования, предъявляемые государством к распространению и обороту информационной продукции, местам ее распространения. С помощью данного закона государство должно было создать правовые механизмы защиты детей в медиапространстве.

Помимо данного законодательного акта была принята Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг., утвержденная президентом России, которая подкрепляла идею запрета доступа к информации, наносящей вред физическому и психическому здоровью ребенка. Согласно стратегии, государство берет на себя ответственность за соблюдение законодательства и поведение ребенка в информационном пространстве. Дети и подростки, в свою очередь, признаются активными участниками медиапространства. При этом государство старается воспитать в них самостоятельность для критического отношения к информационной продукции [8]. Возникает закономерный вопрос: являются ли принятые меры достаточными или требуют доработки?

Введенные в действие законодательные документы имеют положительный эффект. Прежде всего – это привлечение внимания со стороны школы и семьи к существующей проблеме влияния СМИ на детей и подростков. С целью анализа повседневных практик регулирования контактов ребенка с медиасредой со стороны родителей нами было проведено исследование методом опроса в Саратовском регионе (2019 г., N = 200). В выборку вошли родители, чьи дети на момент проведения исследования находились в возрасте от 1 до 16 лет. Основная часть респондентов - 70 % - проживает в Саратове, 17 % - в Энгельсе, 13 % - в Марксе. Саратовская область является типичным регионом России, поэтому результаты исследования могут считаться справедливыми и для других субъектов РФ.

Как показали результаты исследования, большая часть респондентов обеспокоена качеством той информации, которую получают дети. По их мнению, необходим контроль за качеством контента. Самым популярным источником информации по-прежнему является телевидение, на втором месте - сеть Интернет. Следует здесь отметить, что медиапредпочтения подрастающего поколения постепенно сменяются, телевидение уступает лидирующие позиции интернету [9, с. 254].

Согласно полученным в ходе опроса данным, только половина родителей знает о действующих законах, регулирующих информационные потоки. При этом далеко не все из них согласны с тем, что возрастная маркировка адекватно отражает специфику контента, транслируемого массме-диа на различные возрастные категории. Но в целом данная мера оценивается респондентами как конструктивная, способная сделать информационную среду менее опасной для детей. В сравнении с другими источниками информации сеть Интернет по-прежнему вызывает наибольшие опасения у родителей.

Меньше половины информантов узнали о введении классификации информационной продукции по возрасту после появления маркировки на телевизионных экранах, только треть -из средств массовой информации. Участники опроса отметили слабое информационное освещение данных законодательных инициатив.

Несмотря на слабую осведомленность, более 70 % респондентов считают данный закон необходимым и своевременным, что позволяет говорить о назревшей в обществе проблеме доступа детей и подростков к различного рода информации. Родители усматривают в статьях закона попытку снижения вреда, который может быть причинен медиаконтентом, так как дети и подростки все больше времени проводят информационном поле и все более погружаются в него, подвергаясь опасности.

Сам факт того, что участники исследования в большинстве своем следят за возрастными ограничениями медиапродуктов и обращают внимание на маркировку, свидетельствует о формировании в российском обществе феномена ответственного родительства - определенной тревоги, беспокойства за судьбу детей, их здоровье, душевное и духовное развитие [10]. Однако возрастную маркировку медиа, введенную законом в отношении офлайновой продукции, практически невозможно применять в условиях интернет-пространства.

Родители не высказывают категорично отрицательного мнения об информации, получаемой детьми в медиапространстве. Согласно данным опроса, СМИ могут положительно влиять на развитие ребенка при условии контроля со стороны родителей и учителей (49,48 %). Также информация может быть полезной для детей в ситуации контроля за ее качеством со стороны государства (39,18 %). Только 10,82 % опрошенных родителей называют информацию, транслируемую массмедиа, негативным явлением. Есть ожидание, что рассматриваемый закон снизит количество детских психологических травм.

На современном рынке информационных технологий представлено достаточное количество программного обеспечения, способного защитить детей и подростков от неправомерного контента. Эти программы осуществляют функцию контроля информации и блокируют явно противозаконный контент. Как было отмечено ранее, родители выказали заинтересованность в создании порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о полезных ресурсах для ребенка.

Особый акцент в решении обсуждаемой проблемы делается на обучении детей и подростков основам медиаграмотности. К примеру, представители Министерства внутренних дел РФ проводят открытые уроки со школьниками и рассказывают о правилах поведения во Всемирной сети. Это позволяет донести до них, насколько опасной может являться публикация личной информации, контактных данных, проинформировать о мерах предосторожности, которые предотвратят попадание в неприятную или противоправную ситуацию.

Простого запрета государством той или иной информации на данный момент уже недостаточно. В современных реалиях запрет не дает полной гарантии безопасности в определенной сфере общественной жизни. Важными акторами борьбы с доступностью и низким качеством информации являются исполнительная власть и социальные институты. Исполнительная власть как орган государственной власти нуждается в предоставлении ей соответствующих полномочий и технических возможностей по выявлению нарушений законодательства РФ. Социальные институты, в свою очередь, являются инструментом повышения медиаграмотности детей и подростков.

Подводя итоги исследования, отметим, что современное общество насыщено информацией, поступающей по различным телекоммуникационным средствам связи. С каждым годом качество информации становится лучше, но процесс идет слишком медленно. Разница в создании новых и функционировании уже существующих сайтов огромная.

Российские и зарубежные культурологи, физиологи и психологи обсуждают процесс формирования новой «сетевой нации». Соответственно, необходимо развитие государственной и национальной стратегий, которые позволят реализовать права детей на «безопасную сеть», получение образования и культурное развитие [11].

Велика роль семьи в регулировании неконтролируемой информации в отношении ребенка. Главный механизм подобного регулирования на микроуровне – личные предпочтения родителей. На уровне индивидуальных практик в семье происходит процесс отбора информации, поступающей к детям, но занятость родителей, отсутствие возможности постоянного контроля над информационным полем могут существенно повлиять на информационную безопасность детей.

Очевидна актуальность формирования грамотной и комплексной государственной политики, которая, не склоняясь к формату тотальной цензуры, будет способна разработать механизмы по ограничению информации, причиняющей вред развитию детей и подростков. Рассмотренные законодательные акты – первый шаг в создании безопасной информационной среды для детей и подростков. Решение проблемы доступа детей к информации низкого качества неотделимо от развития телекоммуникаций, СМИ, образовательной сферы и культуры информационного общества.

Ссылки:

-

1. Блюм А.В. Технология цензурного надзора // Блюм А.В. Советская цензура в эпоху тотального террора. 1929–1953. СПб., 2000. 312 с.

-

2. Губайловский В. Из истории цензуры в СССР [Электронный ресурс] // Фонд «Новый мир». 2017. 30 янв. URL: http://no-vymirjournal.ru/index.php/projects/preprints/381-cenzura (дата обращения: 20.09.2018).

-

3. Там же.

-

4. О печати и других средствах массовой информации : закон СССР от 12 июня 1990 г. № 1552-I [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации «Консорциум Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/9038393 (дата обращения: 21.09.2018).

-

5. Огонек. 1989. № 51 [Электронный ресурс] // Journal-club.ru. URL: http://journal-club.ru/?q=node/21401 (дата обращения: 16.09.2018).

-

6. Концепция государственной информационной политики [Электронный ресурс] // Государственная публичная научнотехническая библиотека России. URL: http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/6/f06_01.html (дата обращения: 17.09.2018).

-

7. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 дек. 2010 г. № 436-ФЗ : с изм. от 23 февр. 2013 г. № 14-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

-

8. О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг. [Электронный ресурс] : указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/35418 (дата обращения: 09.09.2018).

-

9. Иванова Л.А. Освоение подрастающим поколением медиамира: гендерная и возрастная специфика // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2011. № 2. С. 253–257.

-

10. Чумичева Р.М., Грабаровская Л.В. Ответственное родительство: постановка проблемы и результаты диагностики // Проблемы современной науки и образования. 2014. № 12 (30). С. 135–141.

-

11. Kangas A., Vestheim G. Institutionalism, Cultural Institutions and Cultural Policy in the Nordic Countries // Nordisk kultur-politisk tidsskrift. 2010. No. 2, vol. 13. S. 267–284.

Список литературы Культура детства в аспекте информационной безопасности: законодательное регулирование и повседневные практики

- Блюм А.В. Технология цензурного надзора // Блюм А.В. Советская цензура в эпоху тотального террора. 1929-1953. СПб., 2000. 312 с.

- Губайловский В. Из истории цензуры в СССР [Электронный ресурс] // Фонд «Новый мир». 2017. 30 янв. URL: http://novymirjournal.ru/index.php/projects/preprints/381-cenzura (дата обращения: 20.09.2018).

- О печати и других средствах массовой информации: закон СССР от 12 июня 1990 г. № 1552-I [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации «Консорциум Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/9038393 (дата обращения: 21.09.2018).

- Огонек. 1989. № 51 [Электронный ресурс] // Journal-club.ru. URL: http://journal-club.ru/?q=node/21401 (дата обращения: 16.09.2018).

- Концепция государственной информационной политики [Электронный ресурс] // Государственная публичная научно-техническая библиотека России. URL: http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/6/f06_01.html (дата обращения: 17.09.2018).

- О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию [Электронный ресурс]: федер. закон от 29 дек. 2010 г. № 436-ФЗ: с изм. от 23 февр. 2013 г. № 14-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/35418 (дата обращения: 09.09.2018).

- Иванова Л.А. Освоение подрастающим поколением медиамира: гендерная и возрастная специфика // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2011. № 2. С. 253-257.

- Чумичева Р.М., Грабаровская Л.В. Ответственное родительство: постановка проблемы и результаты диагностики // Проблемы современной науки и образования. 2014. № 12 (30). С. 135-141.

- Kangas A., Vestheim G. Institutionalism, Cultural Institutions and Cultural Policy in the Nordic Countries // Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 2010. No. 2, vol. 13. S. 267-284.