Культура конфликтного взаимодействия в молодёжной среде: межнациональные конфликты

Автор: Кадничанская Марина Ивановна, Устинова Ална Михайловна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Социология и политология

Статья в выпуске: 1-2 (39-40), 2020 года.

Бесплатный доступ

Вопрос, связанный с изучением межнациональных конфликтов, достаточно актуален в рамках социологической мысли. Это обусловлено тем, что на сегодняшний день конфликты разного рода, постоянно возникающие во всём мире, сотрясают различные сферы общественной жизни и изменяют их, превращая в одну из самых серьёзных угроз для территориальной неприкосновенности государства. Главную роль в дезорганизации структуры общества и формировании очагов конфликтов играет разница в понимании моральных и ценностных норм молодого поколения. Межнациональному конфликту именно в молодёжной среде присваивается самый острый конфликтогенный характер. Это обусловливается инновационным потенциалом данной группы людей, который оказывает значительное влияние на размах социокультурной дифференциации. В данной статье авторами обосновывается необходимость усиления внимания к изучению межнациональных конфликтов в молодёжной среде, причин их возникновения и технологий решения. На основе анализа результатов ряда социологических исследований, проводимых в 2012-2018 годах ФОМом, ВЦИОМом и Левада-центром, раскрываются особенности культуры конфликтного взаимодействия в молодёжной среде. В качестве объекта исследования выступают межнациональные конфликты, где в свою очередь предмет - особенности межнациональных конфликтов в молодёжной среде. По завершении работы сделаны выводы о том, что с течением времени характер причин, технологии решения межнациональных конфликтов, оказываясь под влиянием общественного сознания и правильной государственной политики, имеют тенденцию изменяться на более конструктивные и тем самым воздействовать на динамику уровня конфликтогенности, существующего в обществе.

Конфликт, конфликтное взаимодействие, культура конфликтного взаимодействия, молодёжь, межнациональный конфликт

Короткий адрес: https://sciup.org/14117502

IDR: 14117502

Текст научной статьи Культура конфликтного взаимодействия в молодёжной среде: межнациональные конфликты

В настоящее время межнациональные конфликты в молодёжной среде — проблема достаточно острая и актуальная. Как и в прочих европейских странах, в России наблюдается тенденция к возрождению национального сознания и культурного наследия, этнической самобытности как меньшинств, так и больших народов многонациональной страны. Этнический парадокс современности, сопровождающий унификацию духовной и материальной культуры, при- водит к возникновению разного рода позитивных и негативных социальных явлений.

Конфликт — достаточно сложное социальное явление, которое имеет множество трактовок и по-разному представлено рядом исследователей.

Первым, кто стал изучать конфликт как социальное явление, был А. Смит [20, p. 84]. Основоположник политэкономии в своей работе «Исследование о природах и причинах богатства народов» предположил, что в основе кон- фликта лежит деление общества на классы (капиталисты, земельные собственники, наёмные рабочие) и экономическое соперничество между ними.

В свою очередь, яркий представитель функционализма Э. Дюркгейм под влиянием аспектов биоорганического направления в социологии склонялся к идеям коллективности, пронизывающим конфликт: «Как частные конфликты можно сдерживать, используя регулирующие действия общества, так и социальные конфликты можно регулировать, используя действия одного общества, заключающего в себя другие. Сила, способная умерять индивидуальный эгоизм, — сила группы; сила, способная умерять эгоизм группы, — сила другой, более масштабной группы, охватывающей несколько групп» [8, с. 150]. Таким образом, вся концепция Э. Дюркгейма построена на том, что общество стоит над человеком, а все общественные связи и совокупность социальных институтов скрепляются коллективным сознанием, поддерживающимся силой нравственного принуждения.

Парсонс Т. и Мертон Р., являясь последователями Г. Спенсера, стремились изучить специфику поддержания порядка и сотрудничества в группах. Т. Парсонс считал, что конфликт деструктивен, дисфункционален и разрушителен. Пытаясь ответить на вопрос «Как возможен социальный порядок?», Парсонс выявил стремление системы к сохранению равновесия, сбалансированности составляющих элементов и эволюционному развитию. Если в системе нарушается какая-то функция, это приводит к дезорганизации института или организации и, как следствие, к социальному конфликту. Чтобы конфликта не происходило, Парсонс предложил идею «социального порядка», в которой общество должно быть построено на доминировании консенсуса в структуре отношений.

Дарендорф Р., являясь одним из видных разработчиков концепции конфликта, под конфликтом понимал любое отношение между составляющими элементами, которое необходимо характеризовать, опираясь на объективные и субъективные противоположности.

Зиммель Г. известен как автор термина «социология конфликта» [21, p. 300]. Учёный полагал, что конфликт неизбежен, и придерживался точки зрения, что конфликт между индивидом и обществом — основная форма конфликтного взаимодействия. Г. Зиммель буквально стал родоначальником понятия конфликтного взаимодействия. Со временем под конфликтным взаимодействием стали понимать один из видов социального взаимодействия, заключающийся в противодействии конфликтующих сторон и проходящий на фоне выраженных негативных эмоций, переживаемых по отношению друг к другу. При изучении элементов и специфики осуществления конфликтной деятельности было выявлено, что конфликтное взаимодействие имеет характер культурного явления. Такое может произойти в том случае, если конфликт облагается рядом культурных норм. То есть при помощи культуры можно оказывать воздействие на социальный конфликт, окультуривая его. Так, культура конфликтного взаимодействия представляет собой способ формирования и воспроизводства форм конфликтного взаимодействия при помощи генерализации функций, компонентов и элементов структуры [10, с. 5]. Примером изучаемого конфликта в аспекте культуры конфликтного взаимодействия как раз и выступает межнациональный конфликт в молодёжной среде.

Вернёмся к родовому понятию «конфликт». Отечественные учёные под социальным конфликтом понимают следующее.

Запрудский Ю. Г. полагает, что «социальный конфликт — явное или латентное противоборство расходящихся интересов, целей и мотивов развития социальных объектов, прямое или косвенное столкновение социальных сил в результате противодействия общественному порядку, форма исторического движения на пути к новому социальному единству».

Курбатов В. И. под конфликтом понимает взаимодействие двух или более субъектов, имеющих взаимоисключающие цели, которые реализуются, нанося вред другому (или же за его счёт).

Разновидностью социального конфликта является межнациональный конфликт. Межнациональный конфликт представляет собой открытое столкновение групп или отдельных лиц в связи с различием этнических признаков, которые выражаются в форме взаимоисключающих идей, потребностей, ценностей и тенденций развития [17, с. 130].

Согласно Х. М. Дибировой, межнациональный конфликт — явное или скрытое состояние противоборства расходящихся интересов, целей участников конфликта, столкновение социальных сил на почве существующего порядка [2, с. 80].

Одной из разновидностей межнациональных конфликтов выступает межнациональный конфликт в молодёжной среде.

Тишков В. А. подразумевает под межнациональным конфликтом в молодёжной среде орга- низованные политические действия, общественные движения, массовые беспорядки и даже гражданские войны, в которых противостояние проходит по линии этнической общности [15, с. 42].

Митрофаненко В. В. считает, что конфликт в молодёжной среде на национальной почве — одна из форм этнических конфликтов, выступающих в виде общественных движений, массовых беспорядков, сепаратистских выступлений, в которых противостояние происходит между доминирующей национальной группой и национальным меньшинством [11, с. 7].

Таким образом, социологи рассматривают межнациональный конфликт в молодёжной среде как одну из форм взаимоотношений между национальными общностями, характеризующуюся состоянием взаимных претензий, имеющих тенденцию к эскалации.

Принято выделять следующие функции межнационального конфликта в молодёжной среде:

-

• конструктивные (помогают более полно оценить особенности участников, частично или полностью устраняют возникшие противоречия, позволяют частично избавиться от психологической напряжённости, могут стимулировать качество деятельности участников);

-

• деструктивные (могут оказывать негативное воздействие на психическое состояние участников, которое в ходе эскалации может привести к насилию или войне) [19, с. 39].

Стоит отметить, что характер национального конфликта находится в прямой зависимости от целей, в связи с чем выделяют:

-

• реалистические конфликты (субъекты имеют чёткие цели, конфликт — средство достижения поставленных целей);

-

• нереалистические конфликты (субъекты конфликта не очень отчётливо имеют представления о мотивах, конфликт — эмоциональная разрядка);

-

• смешанный конфликт (самый тяжёлый из всех конфликтов, когда субъекты имеют полное представление о целях, способах и функциях конфликта) [9, с. 160].

Центром социологии межнациональных отношений было выявлено, что на возникновение межнациональных конфликтных ситуаций в молодёжной среде оказывают влияние следующие факторы:

-

1) возраст (более высока вероятность возникновения конфликтов между категориями «старшие — молодые»);

-

2) уровень образования (конфликтная ситуация возникает среди лиц невысокого уровня образования);

-

3) политические взгляды;

-

4) социальное положение (аналогичный фактору «уровень образования»);

-

5) национальный состав региона (в большей мере конфликтная ситуация возникает в смешанных регионах) [18, с. 50].

В основе межнациональных конфликтов лежит отнюдь не существование различных этносов, а политические, экономические и социальные условия, способствующие признанию фактов различия этносов.

Рассмотрим главные причины, лежащие в основе возникновения межнациональных конфликтов в молодёжной среде:

-

1. Территориальные причины — борьба за изменение границ, которая затрагивает суверенность государства и личности.

-

2. Экономические причины — борьба этносов за обладание собственными материальными ресурсами — землёй, полезными ископаемыми.

-

3. Социальные причины — борьба за гражданское равенство в образовании, в оплате труда, в приёме на работу.

-

4. Культурно-языковые — борьба за сохранение (возрождение) языка, культуры [1, с. 324].

Цель данной статьи — выявление особенностей культуры конфликтного взаимодействия в молодёжной среде и формирование технологий решения конфликтных ситуаций.

МЕТОДОЛОГИЯ

В статье осуществляется попытка анализа культуры конфликтного взаимодействия, позволяющая рассмотреть ценностные ориентации современного поколения, способствующие возникновению конфликтов на политической основе.

Реализация поставленных задач была достигнута на основе метода контент-анализа, статистического анализа данных, системного анализа и синтеза, а также диалектико-логического и формально-логического анализа данных, полученных в ходе исследований, проводимых в период с 2002 по 2017 год ФОМом, ВЦИОМом и Левада-центром.

Так, Фондом общественного мнения в 2007 году было проведено социологическое исследование, целью которого являлось изучение отношения местных жителей к разным национальностям и оценка вероятности возникновения конфликта. Опрос затронул 100 населённых пунктов в 44 областях России. Методом интервью было опрошено 1500 респондентов. В ходе опроса было выявлено, что четверть опрошенных с неприязнью относятся к представителям той или иной национальности и хотели бы огра- дить себя от возникновения взрывоопасной ситуации.

В 2009 году проводилось исследование ВЦИОМом. Цель исследования заключалась в изучении оценки москвичами межнациональных отношений в столице. Было опрошено 1000 респондентов. В ходе анкетирования было выявлено, что половина опрошенных считают национальные отношения в их городе напряжёнными и отличающимися конфликтным характером. Среди мер, способных предотвратить напряжённость между местными жителями и иностранцами, более половины респондентов называют ограничение притока иностранной силы.

В 2016 году Левада-центром проводился опрос методом интервью по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек старше 18 лет в 48 регионах страны. Цель исследования заключалась в изучении интолерантного отношения и ксенофобии в связи с повышением индикатора этнофобных установок среди населения. Как оказалось, пятая часть опрошенных демонстрирует отсутствие этнических предубеждений в отношении представителей тех или иных национальностей, в то время как 70 % ответивших назвали определённую категорию людей, проживание которых в России они хотели бы ограничить.

Последние мониторинги ксенофобских настроений, проводимые Левада-центром в 2017 и 2018 годах, имели название «Уровень ксенофо- бии в России достиг минимума». Было выявлено, что на 2017—2018 годы доля россиян, желающих ограничить проживание в стране иностранцев, достигла минимальной отметки. Эксперты связали данные показатели с правильным направлением проводимой политики и сплочением населения на фоне антироссийских санкций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для получения исчерпывающих данных о состоянии конфликтогенности на сегодняшний день в изучении межнациональных конфликтных ситуаций необходимо использовать временные критерии, позволяющие при помощи причин, характера, оснований и выявленной динамики развития определиться с наиболее вероятными путями разрешения возникающих конфликтов.

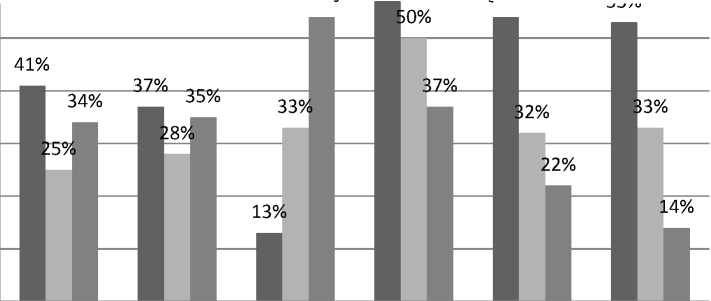

На рисунке 1 представлены результаты анализа данных, полученных в ходе изучения ряда социологических исследований, проводимых с 2002 по 2018 год, целью которых являлось выявление отношения к людям иных национальностей.

На рисунке видно, что с 2002 по 2007 год включительно отношения представителей разных национальностей находятся на уровне «хорошие» и «спокойные». Однако наблюдается тенденция роста напряжённости, которая в скором времени достигает своей высшей точки [13, с. 11; 4; 6].

60%

50%

40%

30%

20%

54%

53%

57%

54%

10%

|

0% |

2002 |

2007 |

2009 |

2013 |

2017 |

2018 |

|

■ хорошие |

41% |

37% |

13% |

57% |

54% |

53% |

|

■ спокойные |

25% |

28% |

33% |

50% |

32% |

33% |

|

■ напряжённые |

34% |

35% |

54% |

37% |

22% |

14% |

Рис. 1. Оценка конфликтогенности в 2002—2018 гг .

В ходе изучения проблематики межнациональных конфликтов было осуществлено немало обращений к официальным документам и сводкам, выступающим в качестве вывода по проведённым социологическим исследованиям. Так, стоит отметить оценку главы комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (по тематике миграционной политики) Евгения Быкова. Он сделал следующее заявление: «Улучшение национального климата и собственно хорошее и спокойное отношение в сторону представителей национальных меньшинств связано со снижением преступности среди мигрантов. По имеющимся в Совете данным о количестве возникающих конфликтных ситуаций, которые каким-либо образом способствовали совершению преступлений, в 2018 году, по сравнению с 2016 годом, доля снизилась на 13 %. Такое положение дел говорит о правильном направлении политики, проводимой для урегулирования межнациональных волнений, возникших в 2013 и 2014 годах, в мировом масштабе» [4, 6].

Самый пик развития ксенофобских настроений выпадает на 2009 год — 54 % респондентов придерживались мнения, что отношения достаточно «напряжённые». Отправной точкой такого положения дел является газовый конфликт на Украине, который как раз завершается в январе 2009 года и собственно открывает начало военным действиям по всему миру (удары по территории сектора Газа израильской авиацией и государственный переворот в Гондурасе) [12].

Тем не менее стоит отметить, что буквально через 4 года ситуация кардинально меняется и отношение к представителям иных национальностей достигает уровня «хорошие» (57 %). Такое положение дел не остаётся зафиксированным, и уже в 2014 году отношения «напряжённые» превосходят отношения «хорошие» и «спокойные», что, собственно, говорит о повышении уровня ксенофобских настроений, основанием которых стал Крымский вопрос и конфликт с Западом. Большой разницы между тремя видами отношений не наблюдается (разница составила 7,2 %), потому как наравне с конфликтами было осуществлено дружеское примирение с Востоком [17].

В ходе мониторинга данных о ксенофобских настроениях населения было выявлено, что на 2019 год выпадает самый низкий показатель после 2009 года — 53 % [19, с. 253]. Это говорит о том, что улучшилось отношение к представителям других национальностей и этнических организаций. По прогнозам, возникшее сплочение населения в скором времени приведёт к снижению конфликтных ситуаций между представителями разных национальностей [16].

Стоит отметить, что все исследования, целью которых являлось изучение характера отношений к разным национальностям, проживающим в России, проводились методом интервью, что говорит о наличии достоверной исчерпывающей информации. В большей мере в ходе исследований волновал вопрос о причинах возникновения конфликтов на межнациональной почве в молодёжной среде.

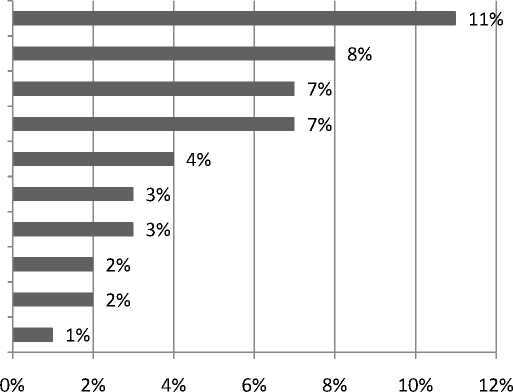

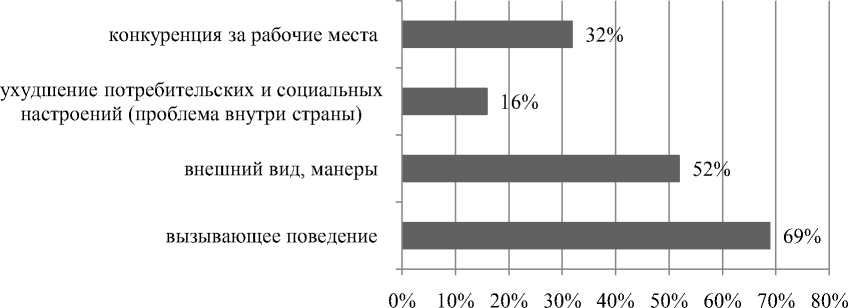

На рисунках 2—4 представлены основные причины возникновения конфликтов на национальной почве в период с 2007 по 2018 год [5, 7, 14].

В целом у россиян нет единства в вопросе о причинах произошедших или возможных национальных конфликтов.

Можно считать, что основными причинами возникновения межнациональной напряжённости в период с 2007 по 2017 год являются особенности молодого возраста с их стремлением изменить мир, а также неэффективная деятельность органов государственной и местной власти.

Однако в большей мере местные жители придерживаются мнения, что причинами являются религиозные различия, вызывающее наглое поведение и активный рост численности этнических мигрантов, где последние указали в качестве причины нежелание русского населения относиться к другим национальностям как к равным. Эти причины подкрепляются тем, что в отличие от местного населения, которое в основном составляют русские и татары, представители других национальностей более интегрированные, а соответственно, держась вместе, они представляют большую угрозу, нежели находясь поодиночке.

Данные причины возникновения конфликтов не теряют своей значимости во времени, а, наоборот, приобретают более весомый характер, на который следует обратить внимание. Также стоит отметить, что к концу 2018 года появилась новая причина внутреннего характера — ухудшение потребительских и социальных настроений внутри страны, которые оказывают влияние на восприятие приезжих других национальностей и отношения к ним. Это было вызвано недовольством пенсионной реформой и стало выступать в качестве защитной реакции — неприязни к «чужаку» в период экономического неблагополучия и, как следствие, канализированного раздражения и неприязни ко всему происходящему.

вызывающее поведение приезжих взяточничество государства большой разрыв между богатыми и бедными бескультурье и невоспитанность шовинистские настроения различие национальных традиций и религий раздел сфер влияния следствие агрессивности молодёжи алкоголизм и наркомания развал СССР

Рис. 2. Причины возникновения конфликтов в 2007 году

Рис. 3. Причины возникновения конфликтов в 2013 году

Рис. 4. Причины возникновения конфликтов в 2018 году

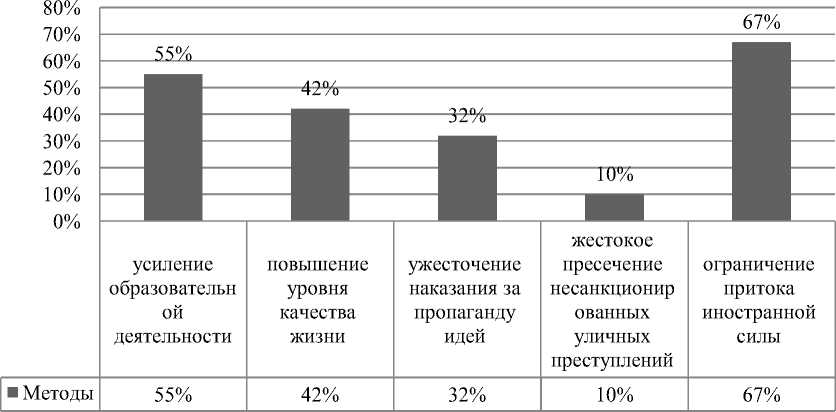

Рис. 5. Технологии решения конфликтов

По вопросу о технологиях разрешения межнациональных конфликтов, возникающих в молодёжной среде, были изучены результаты исследований, проводимых центрами мониторинга социологических исследований. На рисунке 5 представлены технологии конфликтов, прошедшие проверку временем. Они не просто укрепились как возможные методы по регулированию конфликтных ситуаций, а принесли плоды в прогнозировании и урегулировании очагов каких-либо критических ситуаций [6, 14].

Итак, 55 % опрошенных респондентов считают, что оптимальным способом предупреждения конфликтной ситуации на национальной основе является усиление образовательной деятельности школ и вузов путём преподавания дисциплин, позволяющих знакомиться с культурой некоренных национальностей и прививать чувство солидарности и уважения [3, с. 137].

42 % респондентов полагают, что оптимальной технологией решения конфликтов будет привлечение органов государственной безопасности, которые будут отвечать за ужесточение наказания за пропаганду идей (32 % респондентов) и жестокое пресечение несанкционированных уличных преступлений (10 %). 42 % респондентов придерживаются мнения о необходимости вмешательства государства и повышения уровня и качества жизни. Данный вопрос относится не только к коренным жителям страны, но и к представителям иных национальностей. Равенство прав и повышение качества жизни будет способствовать соблюдению конституционных законов, а соответственно, снижению

уровня конфликтогенности и уменьшению разногласий, возникающих на почве национальной (этнической) дискриминации [12, с. 252].

Больше всего респондентов склонны полагать, что лучше предупредить проблемную ситуацию, чем решать её. В связи с этим оптимальным решением они считают простое ограничение притока иностранной силы (67 %), что позволит обеспечить себе жизнь без очагов воспламенения физического и морального насилия, которые могут превратиться в военные действия [11, с. 54].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сложность межнациональных конфликтов, которая проявляется в большом диапазоне классификаций (разновидностей), причин и технологий решения конфликтных ситуаций, говорит об их многоплановом характере. Межнациональные конфликты, выпадающие на период 2002—2009 годов, отличаются более деструктивным характером, нежели конфликты, которые имели место за период 2013—2018 годов. Причинами и технологиями решения возникающих конфликтных ситуаций являются более жёсткие и радикальные меры, принимаемые государственными органами власти. В ходе поиска основных причин межнациональных конфликтов было выявлено — межнациональные конфликты в молодёжной среде не гомогенны. Для определённой конфликтной ситуации есть свои причины, в основе которых лежит основная — культурные различия народов, а именно нежелание придерживаться норм и правил на территории

проживания и стремление распространить свои традиции и мировоззрение на других членов. Среди технологий решения конфликтных ситуаций оптимальным является предотвращение возникновения самих очагов конфликтных ситуаций путём осуществления общекультурного

развития в образовательных учреждениях на разных этапах (дошкольное образование, воспитательная и образовательная деятельность в школах, ссузах и вузах в форме экскурсов в другие национальности) и использования эффективной государственной политики.

Список литературы Культура конфликтного взаимодействия в молодёжной среде: межнациональные конфликты

- Боголюбов Л. Н. Обществознание: учебник / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, А. Т. Кинкулькин. - М.: Просвещение, 2014. - 432 с.

- Дибирова Х. М. Миграционные процессы в структуре межнациональных конфликтов Северо-Кавказского региона / Х. М. Дибирова. - М., 2008. - 187 с.

- Донцова Г. Г. Мониторинг СМИ по проблемам межнациональных отношений и их влияние на межэтнические отношения на Кубани / Г. Г. Донцова // Экстремизм и этносоциальные конфликты в молодёжной среде полиэтнического региона: коллективная монография / под науч. ред. Т. А. Хагурова. - Краснодар, 2015. - С. 111-142.

- Исследование интолерантности и ксенофобии аналитическим центром "Левада-центр". - URL: http://www.levada.ru/ 2016/10/11/intolerantnost-i-ksenofobiya (дата обращения: 14.01.2019).

- Исследование межнациональных конфликтов в России Фондом общественного мнения. - URL: http://bd.fom.ru/ report/map/d072725 (дата обращения: 14.01.2019).

- Исследование межнациональных отношений в столице глазами её жителей Всероссийским центром изучения общественного мнения. - URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=2132 (дата обращения: 14.01.2019).

- Исследование СМИ и межнациональных отношений. - URL: http://ru.surveymonkey.eom/s/RQQXTQP (дата обращения: 15.01.2019).

- Кравченко А. И. Социология: учебное пособие для студентов вузов / А. И. Кравченко. - М.: Академия, 2002. - 346 с.

- Лабунская В. А. Этническая психология / В. А. Лабунская. - М.: Инфра-М, 2018. - 317 с.

- Мазур Е. Ю. Способы разрешения конфликтных ситуаций / Е. Ю. Мазур, А. Э. Антипова // Мировые цивилизации. - 2018. - Т. 3, № 4. - С. 1-6.

- Митрофаненко В. В. Технологии реализации молодёжной политики в сфере права, труда и образования: учебное пособие (курс лекций) / В. В. Митрофаненко. - Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. - 171 с.

- Нуриева Д. А. Россия в поисках межнационального согласия: эволюция толерантности на современном российском телевидении / Д. А. Нуриева // Информационное поле современной России: практики и эффекты: сборник статей XII Международной научно-практической конференции, 15-17 октября 2015 г. / под ред. Р. П. Баканова. - Казань: Казанский ун-т, 2015. - С. 252-258.

- Охуни Х. С. Анализ социокультурных аспектов возникновения межэтнических конфликтов в молодёжной среде / Х. С. Охуни, Т. Н. Мартынова // Студенческий научный форум - 2014: материалы VI Международной студенческой научной конференции. - Кемерово, 2014. - С. 1-15.

- СМИ: востребованность и оценки работы // FOM. - 2018. - URL: https://fom.ru/SMI-i-internet (дата обращения: 15.01.2019).

- Тишков В. А. Этнические конфликты в контексте обществоведческих теорий / В. А. Тишков // Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения. Вып. 2. - M., 1992. - С. 23-42.

- Уровень ксенофобии в России достиг минимума // Левада-центр. 2017. - URL: https://www.levada.ru/2017/08/23/ uroven-ksenofobii-v-rossii-dostig-minimuma (дата обращения: 15.01.2019).

- Филин И. В. Межэтнический конфликт как неотъемлемая часть социальной реальности / И. В. Филин // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. - 2006. - № 101. - С. 126-131.

- Этничность и межнациональные отношения в социальном контексте / Л. М. Дробижева [и др.] // Информационно-аналитический бюллетень. - М.: ФНИСЦ РАН, 2017. - № 3. - С. 45-56.

- Ядов В. А. Социология в России / В. А. Ядов. - М.: Изд-во Института социологии РАН, 1998. - 696 с.

- Encyclopaedia Britannica. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. - 2007. - 743 p.

- Simmel G. Rembrandt. Ein kunstphilosophischer Versuch. - Leipzig: Wolf, 1916. - 525 p.