Культура псковских длинных курганов: современное состояние исследований и роль В. В. Седова в ее изучении

Автор: Михайлова Е.Р.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Конференция памяти В.В. Седова (Москва, 2014 г.)

Статья в выпуске: 240, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается эволюция взглядов В. В. Седова на происхождение, развитие и принадлежность культуры псковских длинных курганов. В этом процессе выделяются два этапа. В 1950-1980-х гг. В. В. Седов рассматривал две культуры со сходными погребальными памятниками (культуры псковских и смоленских длинных курганов) как единую археологическую культуру летописных кривичей, которая постепенно развивалась на значительной территории. С конца1980-х гг. в центре его внимания оказываются проблемы происхождения псковских длинных курганов, выделения в древностях лесной полосы Восточной Европы ранних центральноевропейских импортов и реконструкции миграционных процессов,повлекших сложение новых археологических культур, в том числе культуры псковских длинных курганов. Некоторые построения В. В. Седова в области этнических характеристик следует в настоящее время пересмотреть. Наиболее актуальными в изучении псковских длинных курганов представляется ряд проблем: изучение характера взаимодействия населения лесной полосы Восточной Европы с населением Прибалтики и Средней Европы; изучение курганного обряда захоронения;исследование поселений культуры псковских длинных курганов; выявление конкретных культурно-этнографических регионов в пределах этой культурной общности

Историография, культура псковских длинных курганов, раннеесредневековье

Короткий адрес: https://sciup.org/14328207

IDR: 14328207

Текст научной статьи Культура псковских длинных курганов: современное состояние исследований и роль В. В. Седова в ее изучении

Тема северных восточнославянских племен – одна из основных в научном творчестве В. В. Седова, он занимался ею на протяжении всей жизни. Одна из важных проблем, связанных с этой обширной темой, – изучение культуры псковских длинных курганов.

В археологии, как и в любой науке, сменяются периоды интенсивного накопления данных и углубленного анализа. Сейчас, спустя шестьдесят лет после защиты В. В. Седовым его диссертации «Кривичи и словене», можно подвести некоторые, совсем не окончательные, итоги.

Взгляды 1950–1980-х гг.

Длинные курганы как отдельная группа древностей обсуждались в археологической литературе с середины XIX в. (подробнее см.: Михайлова , 2000). Наибольшее значение имели несколько обобщающих работ.

Первое обобщение сведений о длинных курганах принадлежит А. А. Спицыну (1903), который предложил считать длинные и удлиненные курганы памятниками летописных кривичей, «так как вне области кривичей длинных курганов не найдено». Позднее исследователь колебался в этнокультурном определении длинных курганов, но возобладала в историографии именно эта точка зрения.

Н. Н. Чернягин, собравший и обобщивший данные о длинных курганах и сопках, накопленные к концу 1930-х гг., также не сомневался в принадлежности длинных курганов кривичам, так как «район распространения длинных курганов – старая кривичская земля». Он расширил принятую ранее дату длинных курганов до VI–IX вв. и указал на принципиальное единство насыпей разной формы в рамках одной культуры ( Чернягин , 1941).

С. А. Тараканова (1954) предложила кардинально передатировать длинные курганы, отнеся их появление ко II–III вв., а прекращение погребений в длинных курганах – к V–VI вв. Она также охарактеризовала способы сооружения длинных насыпей и отметила наличие зольной прослойки в курганах вокруг Псковско-Чудского озера и в течениях рек Великой, Плюссы и Полы. По мнению исследовательницы, эта прослойка образовалась в результате ритуального выжигания площадки под курган. В той же монографической статье С. А. Тараканова выстроила типологическую цепочку развития погребальной обрядности от валообразных насыпей (коллективных усыпальниц, сравнимых, с ее точки зрения, с полями погребальных урн) через удлиненные насыпи с одним-двумя захоронениями к позднейшим круглым курганам с одиночными кремациями, а затем ингумациями.

В. В. Седов, начиная работу, первоначально двинулся уже проторенным путем ретроспективного поиска славянских древностей на территории, очерченной письменными источниками. Выводы, к которым он пришел, наиболее подробно изложены в его большой статье 1960 г. ( Седов , 1960) и были, в общем-то, традиционны, хотя по отдельным вопросам он и дискутировал с предшественниками.

Он полагал, что длинные курганы являются памятниками летописных кривичей и в целом подразделяются на две большие группы – псковскую и полоцко-смоленскую, соответствующие двум средневековым этнографическим группировкам. Древнейшая группа длинных курганов – псковская (памятники бассейна реки Великой, побережья Псковского озера и верховьев Западной Двины), они характеризуются значительной долей длинных насыпей в составе могильников, большей длиной насыпей, наличием зольно-угольной прослойки в основании насыпи, появившейся в результате ритуальных действий.

Полемизируя с С. А. Таракановой, В. В. Седов вновь обосновал датировку длинных курганов второй половиной I тыс. н. э., в основном по аналогиям в древностях Восточной Прибалтики. Длинные курганы псковской группы, по его мнению, появляются в середине I тыс. и к IX в. сменяются круглыми.

Принципиально важный момент в его построениях – поиск той территории, откуда кривичи пришли на северо-запад Восточной Европы. Отметив отрезанность «псковских кривичей» от более южных восточнославянских племен, В. В. Седов, в противовес широко распространенному тогда мнению, предположил, что «кривичи» могли прийти на псковские земли с запада, с земель в бассейнах Буга и Немана, где также имеются длинные насыпи (к тому времени описанные Ф. Д. Гуревич (1958), но еще не изученные). Этот тезис он подкрепил ссылкой на наблюдения лингвистов над особенностями позднейших псковских диалектов.

Основные выводы своей работы Валентин Васильевич повторил в монографии 1974 г., посвященной длинным насыпям как отдельному типу погребальных памятников. Эта книга стала в российской археологии главным сводом сведений о длинных курганах ( Седов , 1974). Автор вновь проанализировал сведения о топографии длинных насыпей, их топографическом распределении и соотношении с круглыми, предложил типологию погребений и еще раз остановился на обосновании кривичской принадлежности длинных курганов.

В. В. Седов рассматривал длинные насыпи как хронологический этап в развитии погребальной обрядности, рисуя единую линию типологического развития: наиболее ранними он признавал валообразные насыпи. Со временем, как он полагал, длина курганов все более уменьшалась, из длинных они постепенно становились удлиненными и четырехугольными, а в конце этой эволюционной линии располагаются круглые курганы с индивидуальными захоронениями.

Некоторые ранее высказанные предположения исследователь, после собственных полевых исследований или подробного знакомства с материалом, скорректировал.

Так, в 1960-х гг. В. В. Седов обследовал предполагаемые «длинные курганы» в Белорусском Понеманье и убедился, что это всхолмления естественного происхождения (Там же. С. 10). Вновь возникла проблема поиска исходной территории расселения носителей культуры длинных курганов и истоков их погребальной обрядности.

Однако существенных изменений в те годы точка зрения В. В. Седова не претерпела. Те же тезисы он развивал позднее в нескольких обобщающих работах по славянской археологии и отдельных статьях (см., напр.: Седов , 1981; 1982).

Развитие концепции В. В. Седова

Вплоть до 1980-х гг. количество фактического материала по раннему Средневековью лесной зоны Восточной Европы было невелико. Практически каждый исследователь в своей работе опирался в первую очередь на материалы собственного небольшого исследовательского полигона, цельная картина складывалась с трудом, что и стало одной из причин тогдашней разноголосицы мнений ( Лаул , 1971; 1975; Лебедев , 1977; 1982; Носов , 1981; 1984; Башенькин , 1988; и др.).

В. В. Седову, однако, всегда была присуща тяга к широкому охвату материала и комплексному подходу. Он работает над проблемами происхождения славян, сводами по славянской и древнерусской археологии, пристально следит за результатами ведущихся полевых работ. В 1970–1980-х гг. количество материала возрастает, вновь полученные сведения постепенно вводятся в научный оборот и требуют осмысления. С конца 1980-х и особенно в 1990-х гг. В. В. Седов вносит существенные коррективы в свои прежние построения.

В 1989 г. из печати выходит статья «Формирование восточнославянской народности», в которой исследователь рассматривает формирование восточного славянства как сложный и многомерный процесс, а окончательную интеграцию восточных славян связывает со сложением древнерусского государства и развитием городской жизни. Русская равнина, по его мнению, была освоена несколькими различными и неодновременными потоками славян, древний славянский мир не являлся монолитным и, следовательно, поиск единой «русской прародины» не имеет смысла ( Седов , 1989).

Основным регионом изначальной славянской миграции на северо-запад Русской равнины В. В. Седов полагал Среднее Повисленье, а причиной массовой миграции – климатические изменения. Двинувшиеся на восток центральноевропейские переселенцы были разноэтничны, «славянский компонент» лишь со временем возобладал в этом смешанном населении.

Окончательно свои взгляды на возникновение и развитие культуры псковских длинных курганов В. В. Седов изложил в нескольких работах, вышедших одна за другой (1995; 1999; 2000; 2005).

В перечисленных работах В. В. Седов окончательно отказывается от объединения псковских и смоленских длинных курганов в единую группу древностей и рассматривает их как различные, хотя и отдаленно связанные, археологические культуры, не совсем одновременные.

Он подробно реконструирует процесс перемещения населения из Центральной Европы на Восточно-Европейскую равнину, отмечая запустение территорий в бассейне Вислы вследствие климатических изменений. Археологическим выражением этого процесса, по мысли В. В. Седова, являются центральноевропейские импорты IV–V вв. на памятниках лесной зоны Восточной Европы: шпоры, удила, пинцеты с резко расширенными лопастями, бритвы, рифленые В-образные пряжки и др.

Культуры третьей четверти I тыс. в лесной зоне Восточной Европы (в том числе и культура псковских длинных курганов) – это новообразования, возникшие в результате взаимодействия гетерогенного пришлого населения с прежними обитателями этих мест. Таким же новообразованием стал и курганный обряд, который развился из захоронений в грунтовых ямках через стадию погребальных площадок, которые со временем стали перекрываться насыпью. Внимательно изучая результаты полевых работ, В. В. Седов отказался от эволюционной цепочки «длинные насыпи – удлиненные – круглые» и рассматривал длинные и круглые курганы в составе тех же могильников как синхронные варианты погребальных сооружений.

Судьбы носителей культуры псковских длинных курганов на различных территориях сложились по-разному. По мнению В. В. Седова, в восточной части ареала этой культуры с конца VII – начала VIII в. начинают распространяться сопки, и население культуры длинных курганов постепенно сливается с сопочным.

В бассейнах реки Великой и на Псковском озере культура псковских длинных курганов развивается вплоть до конца I тыс., когда на смену кремациям приходят ингумации.

Основные тезисы В. В. Седова и нынешнее состояние исследований

В настоящее время объем археологического материала вновь возрос, появились новые методы и подходы. Что же в построениях Седова продолжает быть актуальным, а с чем следует поспорить?

В любой масштабной концепции быстрее и чаще всего подвергаются пересмотру ее частные детали. Верно это и в данном случае.

Так, можно считать достоянием историографии предположение о зольноугольных прослойках как важной черте погребальной обрядности. Результаты многих раскопок и работы почвоведов показали, что серовато-белая прослойка в основании курганов – это погребенная подзолистая почва, которая в лесной зоне отмечается под насыпями самой разной культурной и хронологической принадлежности ( Рыук , 1979).

По-прежнему остается нерешенной проблема «пустых» курганов. В. В. Седов предполагал, что значительная часть пустых насыпей содержала погребения, рассыпанные на вершине насыпи и впоследствии оказавшиеся развеянными или размытыми. Однако современные раскопки фиксируют довольно значительный процент действительно пустых насыпей – возведенных, но почему-то не использовавшихся для совершения захоронений. Из раскопанных по современной методике неповрежденных насыпей можно назвать, например, курганы 9 и 21 в могильнике Березно I ( Михайлова , 2010а. С. 10, 23–24), курган 5 в группе Варшавский шлюз I ( Башенькин , 2002. С. 81), курганы 6 и 8 в группе Дорохи I, курганы 1 и 4 в группе Дорохи III, курганы 3 и 4 в группе Дорохи IV ( Штыхаў , 1992. С. 128–130), курганы 8, 9 и 10 в группе Засобье II ( Михайлова , 2010б. С. 93, 98), курган 13 в группе Кяэпа I, курганы 1 и 10 в группе Лаоссина II, курган 12 в группе Линдора I ( Аун , 1992. С. 92, 96, 107), курган 5 в группе Лятохи ( Штыхаў , 1992. С. 113), курганы 22 и 23 группы Нестеровичи ( Конецкий , 1991. С. 91–92), курган 4 в могильнике Рысна-Сааре I ( Аун , 1992. С. 99) и мн. др. Значение этих сооружений в погребальной обрядности культуры длинных курганов еще предстоит выяснить.

Постепенно выясняется, что погребения коней в культуре длинных курганов не единичны, как считал В. В. Седов, а довольно многочисленны. Можно назвать отдельные погребения коней в Гринино 1 (курган 3, погр. 2 и погр. 3), Залахтовье (курган 154, погр. 10), Заозерье, Ладыгинском Бору (курган 3), Ку-реванихе III (курган 15, погр. 2 и яма 2), Млевском Бору (курган 5, погр. 3), Потерпелицах I (курган 8, погр. 4), Сторожинце (курган 11, погр. 3), Шихино (курган 6, погр. 2; курган 25, погр. 1) ( Черных и др. , 2013. С. 454, 457; Хвощин-ская , 2004. С. 183; Конецкий , 1987. С. 15; Данилов , 1880. С. 39–40; Башенькин , Васенина , 2007. С. 49; Исланова , 2006. Рис. 102; Мильков , 1989. Л. 8; Попов , 1991. Л. 4), а также многие захоронения, где кости лошадей встречены вместе с человеческими.

Вообще, с накоплением палеоантропологических и палеозоологических определений становится ясно, что многие захоронения в курганах культуры длинных – коллективные, часто содержат останки нескольких индивидов или людей и животных, причем захоронения коней (вместе с людьми или отдельно) можно, видимо, выделить в особую группу. Большинство захоронений коней (как и те довольно многочисленные погребения, где определены вместе кости людей и животных) совершены по обычному для псковских длинных курганов обряду трупосожжения на стороне. Там, где это прослежено, кости лошади чаще всего лежат ниже костей человека. Интересно, однако, что среди конских погребений в псковских длинных курганах есть захоронения и несожженных останков.

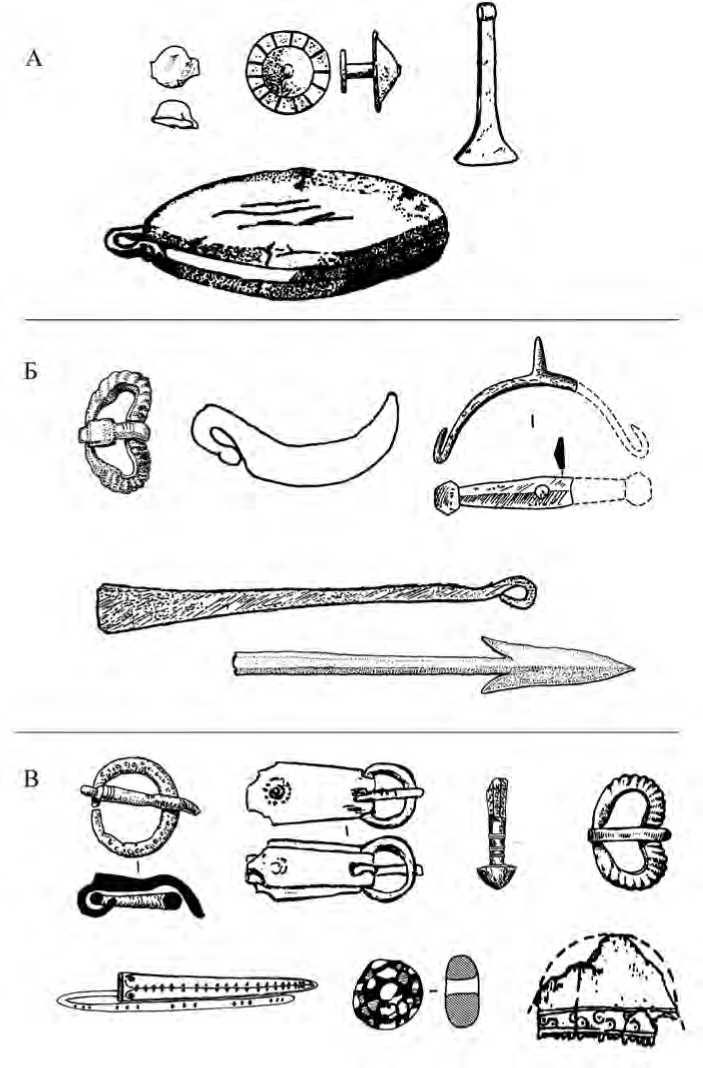

Уточнились даты многих типов вещей из длинных курганов, в том числе и привлекавшихся В. В. Седовым для хронологических построений. По мнению В. В. Седова, наиболее ранними находками в культуре длинных курганов являются бляшки-скорлупки, умбоновидные бляшки, пинцеты с расширенными орнаментированными лопастями, кварцитовые огнива, позднее он включил в этот перечень также В-образные пряжки с рифлением, двушипный дротик, железные шпоры с коническим шипом и крючками на концах, пластинчатые кресала с петлей на конце и некоторые другие предметы ( Седов , 1974. С. 34; 2000. С. 26–27; и др. работы) (рис. 1 А, Б ).

Однако к настоящему времени даты бытования всех этих вещей в лесной зоне Восточной Европы представляются гораздо более широкими. В частности, бляшки-скорлупки и умбоновидные бляшки употребляются на всем протяжении существования культуры длинных курганов, будучи распространенными типами металлических деталей костюма (чаще всего поясов). Шпоры с крючками на концах, двушипный дротик с профилированным пером, овальные кварцитовые огнива, пинцеты с резко расширенными лопастями употреблялись вплоть до VIII в. (подробнее см.: Михайлова , 2014. С. 47–52, 127–129, 140–143, 149–152, 154–155). Менее ясна верхняя дата бытования в лесной полосе Восточной Европы пряжек с рифленой В-образной рамкой: наиболее поздние известные здесь экземпляры можно отнести к первой половине VII в. (Там же. С. 33–34). По всей вероятности, рифленые В-образные пряжки (как и пластинчатые кресала с петлей на конце, и ряд других изначально принесенных извне типов вещей) на территории лесной зоны получают собственное типологическое развитие – этот процесс еще предстоит изучить.

К наиболее ранним предметам в псковских длинных курганах следует относить костяные гребни с горбатой спинкой, браслеты типа Володи, округлые бронзовые пряжки с хоботковидными язычками с поперечным рифлением, поясной наконечник с коническим завершением, некоторые типы стеклянных бус. Происхождение большей части этих предметов связано с центрально- или североевропейскими древностями позднеримского времени (Там же. С. 203–208) (рис. 1 В ).

Все отмеченные выше более или менее частные вопросы будут еще долгое время рассматриваться и уточняться. Обратимся теперь к тем положениям В. В. Седова, которые составляют основу его взглядов на возникновение и последующую историю культуры длинных курганов.

Рис. 1. Находки, предлагавшиеся в разных работах для определения нижней даты культуры псковских длинных курганов

А – по: Седов , 1974; Б – по: Седов , 2000; В – по: Михайлова , 2014

Первый из них – это последовательное отождествление носителей культур длинных курганов (псковских и смоленских) с кривичами. Это отождествление покоится, в сущности, всего на двух тезисах: на нескольких летописных сообщениях о территории расселения кривичей (в том числе косвенных, вроде упоминания Изборска в легенде о призвании варягов) и на мнении о безусловной принадлежности курганов с кремациями и скудным инвентарем именно славянам.

Одним из главных доводов в пользу кривичской принадлежности длинных курганов В. В. Седов считал географическое совпадение территории длинных курганов и тех древнерусских земель, которые можно считать кривичскими на основании летописных свидетельств. «...По летописным данным, кривичи занимали те области, где впоследствии образовались Смоленская, Полоцкая и Псковская земли. Территория распространения длинных курганов полностью совпадает с летописным ареалом кривичей» ( Седов , 1974. С. 36). Однако к настоящему времени многочисленные памятники культуры длинных курганов выявлены на Мсте и Мологе почти до Белозерья, и о совпадении ареалов говорить уже не приходится ( Исланова , 2007; Башенькин , 1995. С. 24–28; Башенькин , 2002).

Постепенное расширение ареала культуры псковских длинных курганов на восток и северо-восток хорошо иллюстрируется и сопоставлением карт из работ самого В. В. Седова разных лет (ср.: Седов , 1974. Карта на обороте обложки, табл. 3; 1982. Карта 8; 1995. Рис. 60; 1999. Рис. 24). При таком территориальном подходе неслучайно, что многие круглые курганы культуры длинных, расположенные восточнее Ильменя, В. В. Седов поначалу отнес к погребальным памятникам словен новгородских. Это, например, такие могильники, как Хозюпино, Подсосонье и Обрынь на Поле, Крюково озеро, Шихино, Пуйга, Млевский бор, Левоча на Мсте и в Молого-Мстинском междуречье. К словенским он причислил и могильники длинных курганов – Славенка, Рапти, Мерево, Поддубье на Луге, Курея и Палицы на Плюссе (см.: Седов , 1982. Карта 27).

Исследователь, правда, пытался снять географическое противоречие, предположив участие кривичей в славянской колонизации Верхневолжья и ВолгоКлязьминского междуречья (главным аргументом при этом послужили браслетообразные височные кольца, а также сведения о наличии на берегах Волги единичных длинных насыпей), но это объяснение вряд ли можно признать удачным.

Другое возражение против «кривичской гипотезы» непосредственно проистекает из обоснованной самим В. В. Седовым начальной даты культуры длинных курганов – V в. н. э. Тезис о существовании уже в это время общности под названием «кривичи», которая через несколько сот лет под тем же именем, на тех же территориях и без особых изменений будет известна авторам Повести временных лет, нуждается в дополнительных доказательствах. В. В. Седов подробно останавливается на предполагаемой метисации пришлого славянского населения с местными обитателями – прибалтийскими финнами в окрестностях Псковского озера и балтами Поднепровья. Такая постановка вопроса сама по себе предполагает важные изменения в культуре и, возможно, социальной организации. Как все это население соотносится с летописным термином «кривичи», когда и где возникает этот этноним и является ли он самоназванием какой-то из этих групп, археология установить не может.

Изучая Средневековье, В. В. Седов уделял особенное внимание этнической истории, поиску этнокультурных индикаторов и изучению в первую очередь этнических контактов. Но под «этносами» он подразумевал, по большому счету, более или менее крупные языковые либо диалектные общности. Между тем современные исследования феномена этничности показывают, что в его основе лежат в первую очередь субъективные представления (общее самосознание, представления о культурных различиях, групповая солидарность и др.) – все то, что отражается в материальных остатках лишь косвенно. Сама возможность применения понятия «этнос» к древним обществам ныне активно дискутируется. (Из недавних работ на эту тему можно указать, например: Brather , 2008; Pohl , 2008; Этничность..., 2013 – с подробным обзором существующих точек зрения и литературы.)

Распространенное в российской археологии понятие «этнокультурных индикаторов» вообще нуждается в серьезной коррекции: общие черты, по которым археологи группируют древности в типы, культуры или горизонты, могут объясняться различными причинами, не обязательно этническими. Так, например, В. В. Седов прекрасно продемонстрировал формирование единой древнерусской культуры из мозаики предшествующих древностей как результат сложения государственности (1989).

Трудно согласиться с тезисом о переселении значительных масс среднеевропейского населения. По В. В. Седову, именно многочисленностью переселенцев из Центральной Европы объясняется обширность территории обсуждаемой культуры. На мой взгляд, это свидетельствует как раз об обратном. Малочисленность центральноевропейских вещей, которые стремительно распространяются на большой территории в течение короткого хронологического отрезка, объясняется скорее мобильностью и хорошей организованностью немногочисленных переселенцев.

Важно и то, что принесенных ими вещей не так уж много и, видимо, они использовались на протяжении жизни одного-двух поколений, далее непосредственные контакты с регионом производства принесенных предметов обрываются. Ряд типов приживается в лесной полосе и развивается здесь самостоятельно, но это уже другой сюжет, который необходимо иметь в виду при использовании для нашего материала хронологических схем иных регионов.

Значение работ В. В. Седова

Работы В. В. Седова составили целую эпоху в советской / российской археологии. Их отличает целостность и последовательность рассуждений исследователя, каждую проблему рассматривавшего на широком фоне, с привлечением всего доступного сравнительного материала и данных смежных дисциплин.

На современном этапе исследования культура псковских длинных курганов представляется крупной раннесредневековой общностью, которая формируется в конце V – начале VI в. на северо-западе Восточной Европы под заметным влиянием с юго-западного направления, с территории Южной Прибалтики и Центральной Европы. Результатом и археологическим отражением этого влияния стало распространение на значительном пространстве северо-запада Восточной Европы курганного обряда захоронения, который имеет много общих черт с погребальной обрядностью западных балтских культур, а также распространение в лесной полосе Восточной Европы вещей центральноевропейского происхождения, многие из которых были приняты местным населением и получили дальнейшее развитие уже на новой территории (Лопатин, Фурасьев, 2007. С. 281–285; Михайлова, 2012; Михайлова, 2014. С. 221–225).

Культура псковских длинных курганов (скорее, культурно-историческая общность с отчетливыми различиями между отдельными регионами) оказалась чрезвычайно устойчивым явлением. Наиболее поздние памятники этой культуры датируются уже началом – первой половиной XI в. и являются одним из слагаемых ранней древнерусской культуры на Северо-Западе.

Если отвлечься от жесткой этнолингвистической привязки и «кривичской гипотезы», археологические построения В. В. Седова выдержали испытание временем, хотя и нуждаются в некоторой корректировке. Есть несколько намеченных им перспектив исследования культуры длинных курганов, которые еще предстоит разработать.

Это в первую очередь изучение взаимодействия и характера контактов населения лесной полосы Восточной Европы с западными соседями – населением Восточной и Южной Прибалтики, Средней Европы.

Актуальной проблемой остается изучение курганного обряда захоронения: его возникновение, распространение, соотношение обрядности псковских длинных курганов с синхронными и предшествующими курганными культурами Европы.

И наконец, требуют дальнейшего изучения, в том числе новых полевых исследований, те вопросы, которые В. В. Седов отмечал как недостаточно обеспеченные материалом (и до сих пор остающиеся таковыми): исследование поселений культуры длинных курганов и выявление конкретных культурно-этнографических регионов в пределах этой обширной исторической общности.

Список литературы Культура псковских длинных курганов: современное состояние исследований и роль В. В. Седова в ее изучении

- Аун М., 1992. Археологические памятники второй половины 1-го тысячелетия н. э. в Юго-Восточной Эстонии. Таллин: ОЛИОН. 200 с.

- Башенькин А. Н., 1988. Северо-восточный ареал культуры длинных курганов//Археология и история Пскова и Псковской земли: тезисы докладов/Отв. ред. В. В. Седов. Псков: б. и. С. 83-84.

- Башенькин А. Н., 1995. Культурно-исторические процессы в Молого-Шекснинском междуречье в конце I тыс. до н. э. -I тыс. н. э.//Проблемы истории Северо-Запада Руси/Под ред. И. В. Дубова, И. Я. Фроянова. СПб.: Изд-во СПбГУ. С. 3-29. (Славяно-русские древности; вып. 3.)

- Башенькин А. Н., 2002. Исследование памятников I тысячелетия н. э. в бассейне Мологи//У истоков Новгородской земли. Любытинский археологический сборник/Ред. В. Я. Конецкий, А. Ю. Иванов. Вып. 1. Любытино: б. и. С. 73-76.

- Башенькин А. Н., Васенина М. Г., 2007. Исследования комплекса памятников у д. Куреваниха на реке Мологе в 2004-2005 гг.//Археология Севера/Ред. А. В. Кудряшов. Вып. 2: Мат-лы археологических чтений пам. С. Т. Еремеева 26-27 февраля 2006 г. в г. Череповце. Череповец: Череповецкое музейное объединение. С. 42-73.

- Гуревич Ф. Д., 1958. О длинных и удлиненных курганах в Западной Белоруссии//КСИИМК. Вып. 72. С. 54-65.

- Данилов И. Г., 1880. Раскопки слушателями Института курганов в Гдовском и Лугском уездах С.-Петербургской губ. и в Валдайском уезде Новгородской губ. (Из летних экскурсий слушателей в 1878/9 академическом году)//Сборник Археологического Института. Кн. 3. Отд. I. СПб.: Тип. Правительствующего Сената. С. 20-40.

- Исланова И. В., 2006. Верхнее Помостье в раннем Средневековье. М.: б. и. 288 с.

- Исланова И. В., 2007. Верхневолжье и Валдай//Восточная Европа в середине I тысячелетия н. э./Отв. ред. И. О. Гавритухин, А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 301-332. (Раннеславянский мир. Археология славян и их соседей; вып. 9.)

- Конецкий В. Я., 1987. Исследования в бассейне р. Мсты//Археологические открытия 1985 г./Отв. ред. В. П. Шилов. М.: Наука. С. 15-16.

- Конецкий В. Я., 1991. Комплекс памятников у д. Нестеровичи (К вопросу о сложении локальных центров конца I -начала II тыс. н. э. в бассейне Мсты)//Материалы по археологии Новгородской земли. 1990 г./Под ред. В. Л. Янина, Е. Н. Носова, П. Г. Гайдукова. М.: Новгородский гос. объединенный музей-заповедник. С. 89-116.

- Лаул С., 1971. Об этнической принадлежности курганов юго-восточной Эстонии//Известия АН ЭССР. Т. 20. № 3. Общ. науки. С. 319-329.

- Лаул С., 1975. Погребальные памятники прибалтийских финнов в I тыс. н. э.//Вопросы финноугроведения. Вып. VI. Саранск. С. 378-383.

- Лебедев Г. С., 1977. Новые данные о длинных курганах и сопках//Проблемы археологии и этнографии: Межвуз. сб./Ред. М. И. Артамонов. Вып. 1. Л.: Изд-во ЛГУ С. 37-46.

- Лебедев Г. С., 1982. О времени появления славян на Северо-Западе//Северная Русь и ее соседи: Межвуз. сб./Отв. ред. А. Д. Столяр. Л.: Изд-во ЛГУ С. 29-39.

- Лопатин Н. В., Фурасьев А. Г., 2007. Северо-Запад России и Север Белоруссии//Восточная Европа в середине I тысячелетия н. э./Отв. ред. И. О. Гавритухин, А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 276-300. (Раннеславянский мир. Археология славян и их соседей; вып. 9.)

- Мильков В. В., 1989. Отчет к Открытому листу № 66 о проведении раскопок археологического комплекса у дд. Плесо-Потерпелицы Боровического р-на, жальника у д. Каплино в Мошенском районе, курганно-жальничного комплекса Бор-Заручевье в Окуловском районе, а также археологических разведок в Любытинском, Мошенском и Хвойнинском р-нах Новгородской области//Архив ИА РАН. Р-1. № 13742.

- Михайлова Е. Р., 2000. История изучения псковско-новгородских длинных курганов//Stratum plus. № 5: Великая Скуфь. Кишинев: Высшая Антропологическая Школа. С. 32-49.

- Михайлова Е. Р., 2010а. Полностью исследованный могильник культуры псковских длинных курганов Берёзно I//Исследования погребальных памятников на западе средневековой Новгородской земли: Сб. науч. ст./Отв. ред. Е. Р. Михайлова. СПб.: Нестор-История. С. 7-54.

- Михайлова Е. Р., 2010б. Комплекс памятников в урочище Колода близ дер. Засобье (Лужский р-н Ленинградской области)//Исследования погребальных памятников на западе средневековой Новгородской земли: Сб. науч. ст./Отв. ред. Е. Р. Михайлова. СПб.: Нестор-История. С. 81-108.

- Михайлова Е. Р., 2012. Формирование культуры длинных курганов: процесс на фоне эпохи//Истоки славянства и Руси: Сб. ст. по мат-лам Х Чтений пам. Анны Мачинской (Старая Ладога, 24-25 дек. 2005 г.)/Науч. ред. Д. А. Мачинский. СПб.: Нестор-История. С. 201-210.

- Михайлова Е. Р., 2014. Вещевой комплекс культуры псковских длинных курганов: типология и хронология. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing. 427 с.

- Носов Е. Н., 1981. Некоторые общие вопросы изучения погребальных памятников второй половины I тысячелетия н. э. в Приильменье//СА. № 1. С. 42-56.

- Носов Е. Н., 1984. К вопросу о сложении погребального обряда длинных курганов//КСИА. Вып. 179. С. 11-17.

- Попов С. Г., 1991. Отчет о работах Гдовского отряда ИИМК РАН в 1991 г.//Архив ИА РАН. Ф. Р-1.

- Рыук А.-М., 1979. Некоторые вопросы сооружения и морфологии курганов Юго-Восточной Эстонии//Известия АН ЭССР. Общ. науки. Т. 28. № 3. С. 249-265.

- Седов В. В, 1960. Кривичи//СА. № 1. С. 47-62.

- Седов В. В., 1974. Длинные курганы кривичей. М.: Наука. 68 с. (САИ; вып. ЕЕ8.)

- Седов В. В., 1981. Об этнической принадлежности псковских длинных курганов//КСИА. Вып. 166. С. 5-11.

- Седов В. В., 1982. Восточные славяне в VI-XIII вв. М.: Наука. 328 с. (Археология СССР.)

- Седов В. В., 1989. Формирование восточнославянской народности//КСИА. Вып. 198. С. 10-15.

- Седов В. В., 1995. Славяне в раннем Средневековье. М.: Фонд археологии. 416 с.

- Седов В. В., 1999. Древнерусская народность: Историко-археологическое исследование. М.: Языки русской культуры. 320 с.

- Седов В. В., 2000. Становление культуры псковских длинных курганов//Великая Скуфь. Кишинев: Высшая Антропологическая Школа. С. 26-31. (Stratum plus; № 5/2000.)

- Седов В. В., 2005. Север Восточноевропейской равнины в период переселения народов и в раннем Средневековье (Предыстория северновеликорусов)//КСИА. Вып. 218. С.12-24.

- Спицын А. А., 1903. Удлиненные и длинные русские курганы//ЗОРСА. Т. V. Вып. 1. С. 196-202.

- Тараканова С. А., 1954. Длинные и удлиненные курганы//СА. Т. XIX. С. 77-110.

- Хвощинская Н. В., 2004. Финны на западе Новгородской земли (По мат-лам могильника Залахтовье). СПб.: Дмитрий Буланин. 290 с. (Труды ИИМК РАН; т. VI.)

- Черных И. Н., Олейников О. М., Исланова И. В., 2013. Курганный могильник Гринино 1 (по матлам исследований 1989-1990 гг.)//Тверской археологический сборник/Под ред. И. Н. Черных. Вып. 9. Тверь: Триада. С. 445-481.

- Чернягин Н. Н., 1941. Длинные курганы и сопки (археологическая карта)//Этногенез восточных славян/Под ред. М. И. Артамонова. Т. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 93-148. (МИА; № 6.)

- Штыхау Г. В., 1992. Крывiчы: Па матэрыялах раскопак курганоу у Пауночнай Беларусi. Мн.: Навука и тэхнiка. 190 с.

- Этничность.., 2013. Этичность в археологии или археология этничности?: материалы Круглого стола/Отв. ред. В. С. Мосин, Л. Т. Яблонский. Челябинск: ЦИКР «Рифей». 136 с.

- Brather S., 2008. Archaeology and identity Central and East Central Europe in the earlier Middle Ages. Bukuresti: Editura Academiei Române. 490 p.

- Pohl W., 2008. Central Europe in the Earlier Middle Ages: conflicts, migrations and ethnic processes. Bukuresti: Editura Academiei Române; Braila: Editura Istros Muzeului Brailei. 414 p.