Культура самосохранительного поведения и ее влияние на жизненное долголетие лиц пожилого возраста (на материалах Г. Волгограда)

Автор: Лещенко Любовь Александровна

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Статья в выпуске: 2 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Согласно статистическим данным, в последние десятилетия во всем мире и в частности в нашей стране наблюдается рост численности пожилых людей. Проблематика изучения практик самосохранительного поведения лиц старше 60 лет актуализируется в сложившихся социально-демографических условиях общественного развития, приводящих к увеличению доли пожилых людей. Для комплексного изучения одной из проблем современности в статье акцентируется внимание на рассмотрении теоретико-методологических подходов, касающихся изучения феномена старости. Отмечается, что на более ранних этапах исследований в области социальных наук старость рассматривалась как особое состояние души. Социально-экономические преобразования конца ХХ в. способствовали трансформации научно-теоретической мысли, где старость как социальный феномен начинает анализироваться через призму понятия «социальное неравенство». Также на основании комплексного социологического исследования (анкетный опрос, глубинное интервью), которое было проведено среди лиц пожилого возраста, проживающих в г. Волгограде, установлено: во-первых, указанная социально-возрастная группа не является сторонниками соблюдения правил и норм, присущих культуре самосохранительного поведения; во-вторых, результаты социологического исследования выявили гендерные различия в практиках сохранения и поддержания здоровья. Мужчины, в отличие от женщин, более склонны к употреблению алкогольной и сигаретной продукции, что противоречит принципам здорового образа жизни. В сложившихся современных условиях сохранение и поддержание жизненного долголетия лиц пожилого возраста возможно при соблюдении императивов культуры самосохранительного поведения, которые предполагают, с одной стороны, ведение здорового образа жизни (умеренные физические нагрузки, правильное питание и др.), а с другой - своевременное лечение и профилактику заболеваний в медицинских учреждениях.

Лица пожилого возраста, самосохранительное поведение, культура самосохранительного поведения, старость, социальная геронтология

Короткий адрес: https://sciup.org/149130338

IDR: 149130338 | УДК: 316.62-053.9(470.45) | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2018.2.9

Текст научной статьи Культура самосохранительного поведения и ее влияние на жизненное долголетие лиц пожилого возраста (на материалах Г. Волгограда)

DOI:

Значительное увеличение численности лиц пожилого возраста (от 60 лет и старше) за последние десятилетия констатируется многими социологами и демографами. Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, доля лиц старше 60 лет в ближайшие десять лет увеличится с 12 % до 22 % [4]. Сложившееся социально-демографическое положение в большинстве стран мира, в том числе и в России, оказывает существенное влияние на сознание людей, прежде всего молодежи, для которых старость все чаще ассоциируется с болезнями и немощностью. Согласно статистическим данным, несмотря на увеличение численности лиц пожилого возраста, средняя продолжительность жизни у российских мужчин на 2017 г. составляет 66,8 лет, а у женщин 77 лет [8]. В связи с этим рассмотрение проблематики, связанной с сохранением и продлением жизненного долголетия пожилых людей в рамках социологического дискурса, является актуальным и связано с анализом понятий «самосохранитель-ное поведение» и «культура самосохранитель-ного поведения».

Проведенный автором статьи анализ научной литературы позволил, во-первых, выделить три периода в изучении феномена старости (философский, социологический и период социальной геронтологии), а во-вторых, проанализировать теоретические представления о сущности самосохранительно-го поведения и культуры самосохранитель-ного поведения.

Философский период. Начиная с трудов древнегреческого философа Аристотеля, старость представляет собой один из периодов жизни, в котором человека постепенно покидают физические и умственные силы, духовные способности [2]. Другой известный философ Сенека, в свою очередь, делит жизнь человека на четыре периода: «младенчество», «детство», «отрочество» и «старость». Сенека полагал, что в период старости человек начинает ощущать возрастную усталость, а не немощность [17; 18]. В период Нового времени в трудах Ф. Бэкона [3] и Т. Гоббса подход к старости становится более рациональным, данный жизненный период предстает, с одной стороны, как физическое увядание, а с другой – как особое состояние души [6; 7].

Социологический период. С 60-х гг. XX в. берут свое начало первые социологические теории, которые акцентировали свое внимание на изучении особенностей процесса старения и его влиянии на развитие экономического сектора. В рамках социологической мысли того времени (середина XX в.) превалировала идея о том, что последствия индустриализации и появление национальных государств оказали негативное влияние на лиц пожилого возраста. В результате этих изменений лица пожилого возраста оказались в зоне социально-экономической нестабильности. Таким образом, характерной чертой первых социологических теорий, изучающих старость, было сосредоточение на изучении процесса адаптации пожилых людей в условиях приоб- ретения нового социально-экономического статуса и положения. Например, теория «старения как уменьшения обязательств» американских ученых Э. Каммингома и В. Генри представляет старость как отстранение индивида от активной социальной жизни и общества в целом. Авторы полагают, что «...ослабление взаимодействий между стареющими индивидами и обществом сформировалось как универсальный процесс, который освобождает пожилых от давления социальных институтов и соблюдения социальных норм, что облегчает переход от жизни к смерти» [20].

Представителями теории конфликтов (А. Волкер, С. Филипсон) была предложена концепция структурной зависимости, согласно которой распределение социальных ресурсов в обществе происходит неравномерно [14]. Как правило, наибольшее вознаграждение получают те члены социальных групп, которые принимают активное участие в процессе производства товаров и услуг. В частности, социальные группы, не участвующие в экономическом секторе (например, лица пожилого возраста), подвергаются дискриминации, которая связана с ограничением доступа к материальным и социальным ресурсам общества. Социологи, проводившие свои исследования на рубеже 60–70-х гг. XX в., признавали, что отказ пожилых людей от активного участия в социальной жизни нельзя рассматривать в качестве универсальной социальной закономерности [21].

Период социальной геронтологии. С начала 60-х гг. XX в. берет начало научная дисциплина, получившая название «соци- альная геронтология», которая основывается на философских и социологических учениях. Социальная геронтология призвана изучать, во-первых, место и роль пожилого человека в обществе, во-вторых, ее ключевая задача состоит в разработке комплекса мер, направленных на сохранение здоровья и поддержание жизненного долголетия лиц пожилого возраста. Стоит отметить, что в рамках данного научного направления были сформулированы социогеронтологические теории старения, стремящиеся объяснить сущность данного жизненного периода (табл. 1).

Отметим, что индивид, достигший пожилого возраста и живущий в условиях современных рыночных отношений, становится неконкурентоспособным, что влияет на его социальный статус и престиж. Указанные факторы могут негативно отражаться на здоровье пожилого человека и, как результат, способствовать увеличению смертности в этой группе граждан, поэтому на сегодняшний день актуальной остается задача разработки социальных мер, поддерживающих и сохраняющих здоровье лиц пожилого возраста.

Первые представления о самосохрани-тельном поведении как факторе, оказывающем влияние на здоровье индивидов, базируются на трудах классиков социологической мысли. Так, в рамках позитивистской социологии Э. Дюркгейма [9] и понимающей социологии М. Вебера [5] социальный феномен здоровья рассматривается как развитие жизненных сил индивидов, способствующих успешной адаптации в обществе, при этом формирование социальных практик в отношении

Таблица 1

Социогеронтологические теории старения

В данной работе мы придерживаемся определения самосохранительного поведения как системы действий личности, благодаря которым сохраняется жизненное долголетие индивида [10].

Вопрос, касающийся сохранения и поддержания здоровья населения в современных реалиях, стоит достаточно остро. Как известно, на здоровье индивида оказывают влияние две группы факторов: внутренние (психологические) и внешние (экономические, политические, экологические) факторы. В связи с переходом общества к модели рыночных отношений, начался процесс трансформации ценностных ориентаций населения. Это выразилось в том, что социальный статус и положение в обществе стали оказывать меньше влияния на доступ к различным ресурсам общества. Кроме того, стремясь получить эконо- мические блага, люди стали уделять меньше внимания своему здоровью. Исходя из этого, следует, что ценностные ориентации в отношении здоровья должны формироваться у индивида на первоначальном этапе социализации. В силу сложившихся социально-экономических условий агенты института семьи и брака, института образования наряду с выполнением функций, касающихся воспитания подрастающего поколения, осуществления социального контроля и др., должны на личном примере, посредством проведения бесед, формировать у индивидов базовые знания и ценности культуры самосохранительного поведения. Так, А.А. Ковалева [13] и М.В. Игошев [11] в своих работах выделяют следующие элементы культуры самосохранительного поведения: во-первых, полный или частичный отказ от употребления алкогольной и сигаретной продукции; во-вторых, умеренные физические нагрузки, в том числе оздоровительная физкультура; в-третьих, своевременное обращение в медицинские центы; в-четвертых, соблюдение правил здорового питания.

Для достижения исследовательской задачи, которая заключалась в изучении особенностей социальных практик самосохранитель-ного поведения лиц пожилого возраста, автором статьи в период с 2016 г. по 2017 г. было проведено социологическое исследование. Сбор первичной информации осуществлялся на территории Волгограда и состоял из двух этапов. Первый этап: анкетный опрос лиц пожилого возраста ( n = 500 чел.), из них 38,2 % мужчин и 61,8 % женщин (тип выборки многоступенчатая: на первой ступени осуществлялось квотирование респондентов по полу и возрасту, на второй – использовался метод доступного случая). Второй этап: серия глубинных интервью ( n = 20 чел.) с пожилыми людьми от 60 лет и старше (из них мужчин 9 чел., женщин 11 чел.).

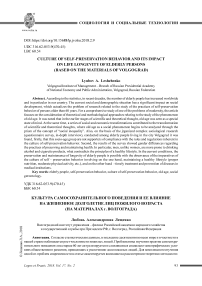

Данные социологического исследования показали, что многие респонденты не выполняют правила и нормы, характерные для культуры самосохранительного поведения (полностью или частично). Например, подавляющая часть опрошенных респондентов редко или никогда не употребляли алкогольную и сигаретную продукцию: 78,5 % никогда не курили, 73,1 % – употребляют алкогольную продукцию несколько раз в год (чаще всего по праздникам). На рисунках ниже представлены данные, иллюстрирующие отношение к употреблению сигаретной и алкогольной продукции в зависимости от пола респондентов. Анализ данных ответа на вопрос «Курите ли вы в настоящее время?» показал, что курящих мужчин почти в два раза больше, чем некурящих (рис. 1). Среди женщин потребителей табака в три раза меньше (31,1 %).

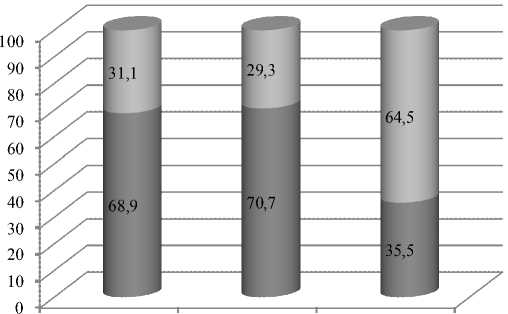

Анализируя данные ответа на вопрос «Употребляете ли вы алкогольные напитки?», можно отметить, что среди мужчин больше тех, кто употребляет алкоголь (16 %), чем тех, кто не употребляет (рис. 2).

Также в процессе проведения анкетирования респондентам был задан вопрос «Зани- маетесь ли вы физкультурой/спортом?». Как показывают результаты опроса, 49,7 % опрошенных пренебрегают одним из элементов культуры самосохранительного поведения, а из тех, кто все-таки уделяет внимание своей спортивной форме, 42,6 % утверждают, что ежедневно занимаются физкультурой, 32,4 % респондентов ответили, что занимаются несколько раз в неделю, а 15,7 % – несколько раз в месяц. Ключевой причиной занятия спортом пожилые люди называют необходимость улучшения общего самочувствия (такой вариант ответа выбрали 41,4 % опрошенных).

Как уже отмечалось ранее, культура са-мосохранительного поведения представляет собой совокупность знаний, ценностей и норм, позволяющих индивиду нейтрализовать пред-

■ Женский

■ Мужской

Да, курю Нет, но курил(а) Нет, и никогда не раньше пробовал(а)

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос о курении в зависимости от пола, %

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос об употреблении алкогольных напитков в зависимости от пола, %

расположенность к заболеваниям и увеличить продолжительность жизни. По мнению специалистов здравоохранения, одним из способов сохранения здоровья и продления долголетия является соблюдение правил здорового питания. Результаты обработки ответов на вопрос «Придерживаетесь ли вы правил здорового питания?» свидетельствуют, что только 33,4 % респондентов, что составляет одну треть опрошенных, придерживаются правил здорового питания; более половины респондентов (58 %) ответили, что не прилагают никаких усилий, затруднились с ответом 8,6 %. Среди причин несоблюдения правил здорового питания названы: во-первых, нехватка материальных средств – так считают 40,8 % опрошенных, во-вторых, отсутствие времени на приготовление пищи – 22,3 % респондентов, в-третьих, неумение готовить, что оказалось актуальным для 10,2 % опрошенных, и в-четвертых, 6,8 % респондентов назвали среди причин трудности с продуктами питания.

Отметим следующую тенденцию, зависящую от семейного статуса: респонденты, не состоящие в браке (вдовец/вдова, холост/не замужем), чаще всего в своей повседневной практике не придерживаются правил здорового питания, в отличие от респондентов, состоящих в браке (табл. 2).

Следующим элементом культуры само-сохранительного поведения является своевременное обращение пациента в медицинские учреждения. Однако, несмотря на всю важность такого обращения, для профилактики заболеваний в медицинские учреждения обращаются только 7,9 % респондентов. Оставшиеся 92,1 % отмечали причины, которые носят вынужденный характер, например, ухудшение самочувствия (60 %), обострение заболеваний (32,1 %).

На наш взгляд, возникшая в российском обществе ситуация неслучайна, так как проведенные в последние несколько десятилетий социально-экономические преобразования способствовали тому, что медицина, наряду с образованием, приобрела статус услуги. Данные анкетного опроса позволяют сделать вывод, что проведенные преобразования в сфере медицинского обслуживания отразились на качестве предоставляемых услуг. В рамках данного опроса задавался вопрос «Удовлетворены ли вы качеством оказываемых медицинских услуг?». Можно отметить, что 30 % респондентов выбрали вариант «не удовлетворен», а 20,6 % – позицию «полностью не удовлетворен». Респондентам также было предложено оценить деятельность медицинских работников по пятибалльной шкале, где 1 – полностью удовлетворен, 4 – полностью не удовлетворен. Как показали результаты исследования, значительная часть опрошенных лиц пожилого возраста не удовлетворена услугами (более 40 %), оказываемыми медицинскими учреждениями, о чем свидетельствуют данные, представленные в таблице 3.

Выводы, сделанные по итогам проведения глубинных интервью, подтверждаются данными, представленными в таблице 3. Было установлено, во-первых, что на сегодняшний день в медицинских учреждениях существуют барьеры во взаимодействии между врачом и пациентом: «...врачи сегодня настолько загружены писаниной, что им некогда заниматься пациентами. Врачи раньше были чуть внимательнее, но сегодня они поставлены в такие рамки и у них большой круг обязанностей, которые их порой толкают на то, что они практически не уделяют времени пациенту» (женщина,

Таблица 2

Приверженность респондентов здоровому питанию в зависимости от семейного положения, %

|

Семейное положение респондентов |

Придерживаетесь ли вы правил здорового питания? |

|||

|

Достаточно |

Недостаточно |

Затрудняюсь ответить |

Всего |

|

|

Женат/замужем |

58,6 |

32,5 |

8,9 |

100 |

|

Холост/не замужем |

37,2 |

60,8 |

2 |

100 |

|

Разведен/разведена |

23,1 |

67,6 |

9,2 |

100 |

|

Вдовец/вдова |

28,8 |

60,7 |

10,6 |

100 |

|

Гражданский брак (сожительство) |

50 |

50 |

– |

100 |

Таблица 3

Распределение ответов на вопрос об удовлетворенности последним визитом к врачу, %

|

Критерий |

Полностью удовлетворен |

Скорее удовлетворен |

Скорее не удовлетворен |

Полностью не удовлетворен |

Затрудняюсь ответить |

|

Вежливость и внимательность врача |

23,2 |

26 |

30,1 |

11,3 |

9,4 |

|

Врачом были быстро выявлены причины изменения состояния здоровья |

20,5 |

21,1 |

31 |

14,3 |

13,1 |

|

Врачом были подробно объяснены результаты медицинских исследований. Назначено комплексное лечение |

20,7 |

23 |

27,6 |

15,8 |

12,9 |

|

Назначенное лечение позволило быстро восстановиться |

14,7 |

22,8 |

31,7 |

14,9 |

15,9 |

73 года). Во-вторых, по мнению респондентов, растет коммерциализация сферы здравоохранения: «... врачи стали очень невнимательны, и если у пациента нет денег, то он не нужен...» (женщина, 68 лет). В-третьих, несмотря на реформирование сферы здравоохранения, запись пациентов на прием к врачу стала носить более ограниченный характер: «...к узким специалистам стало очень тяжело попасть, нужно записываться за несколько месяцев...» (женщина, 76 лет).

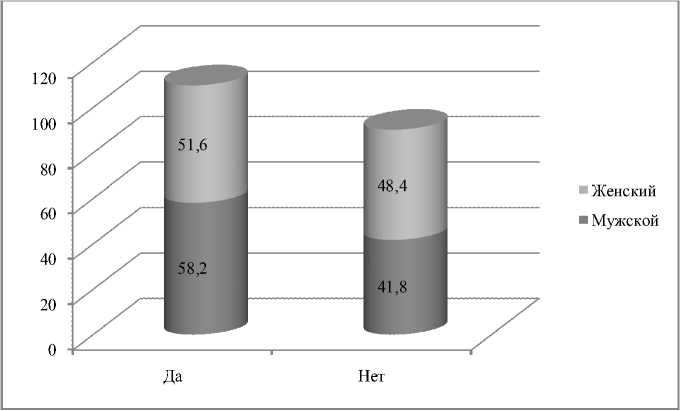

Таким образом, проведенный в российском обществе комплекс социально-экономических мероприятий в системе здравоохранения отразился на качестве медицинского обслуживания населения, но несмотря на существующие проблемы, которые требуют незамедлительного решения, медицинские учреждения (поликлиники, больницы) призваны со- хранять и поддерживать жизненное долголетие населения независимо от половой и возрастной принадлежности посредством сбалансированного лечения, проведения комплексного медицинского осмотра и т. д. Несмотря на то что результаты социологического исследования демонстрируют неудовлетворенность респондентов качеством медицинского обслуживания, лица пожилого возраста в процессе лечения или подбора лекарственных препаратов чаще всего обращаются за консультацией в медицинские учреждения (рис. 3). Мы видим, что 64,1 % респондентов обращаются к врачу.

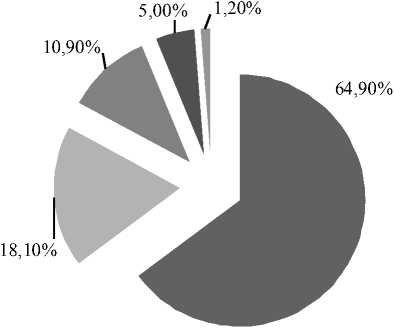

Данные на рисунке 4 демонстрируют, что к методам самолечения прибегает значительное число респондентов – самоназначением занимаются 18,1 %, за советами к друзьям и родственникам обращаются 10,9 % респон-

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «К кому вы чаще всего обращаетесь в случае заболевания?», %

-

■ лечащий врач

-

■ личный выбор

-

■ советы

родственников, друзей

-

■ обращаю внимание на советы в

Интернете, телепередачах

-

■ затрудняюсь ответить

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Кто делает вам назначение на приобретение лекарственных средств?», % дентов, из Интернета и программ ТВ черпают информацию 5,0 %, а оставшиеся 1,2 % затруднились ответить.

Подводя итог, отметим, что агенты института семьи и брака, института образования с самого рождения ребенка должны закладывать основы культуры самосох-ранительного поведения посредством личного примера, проведения бесед и т. д. Если данная функция осуществлялась агентами не полностью, то у индивида, как правило, не сформированы ценности и нормы культуры самосохранительного поведения. В то же время результаты авторского социологического исследования демонстрируют, что некоторые лица пожилого возраста пренебрегают правилами и нормами культуры самосохранительного поведения, что во многом зависит от половой принадлежности и семейного положения респондента. Таким образом, можно констатировать необходимость в пропагандировании соблюдения основ самосохранительного поведения пожилыми людьми, что способствует формированию культуры самосохранитель-ного поведения. Данную задачу частично может выполнять система здравоохранения, которая нацелит пожилых людей на ведение здорового образа жизни (правильное питание, умеренные физические нагрузки и т. д.). Именно институты здравоохранения призваны проводить своевременное лечение и профилактику заболеваний в ме- дицинских учреждениях, оказание качественных услуг этими учреждениями привлечет пожилых людей, уменьшив риск самолечения.

Список литературы Культура самосохранительного поведения и ее влияние на жизненное долголетие лиц пожилого возраста (на материалах Г. Волгограда)

- Антонов, А. И. Опыт исследования установок на здоровье и продолжительности жизни. Социальные проблемы здоровья и продолжительности жизни/А. И. Антонов. -М.: ИС ААН СССР, 1989. -205 с.

- Аристотель. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 1/Аристотель. -М.: Мысль, 1976. -550 с.

- Бэкон, Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические. 1597-1612/Ф. Бэкон//Сочинения в 2 т. Т. 2/Ф. Бэкон. -М.: Мысль, 1978. -С. 348-481.

- Воробьев, Р. В. Аналитический обзор проблем здорового старения в странах Европейского региона и Российской Федерации/Р. В. Воробьев, А. В. Короткова//Электронный научный журнал «Социальные аспекты здоровья населения». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/analiticheskiy-obzor-problemy-zdorovogo-stareniya-v-stranah-evropeyskogo-regiona-voz-i-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 14.01.18). -Загл. с экрана. - DOI: 10.21045/2071-5021-2016-51-5-3

- Вебер, М. Избранные произведения/М. Вебер. -М.: Прогресс, 1990. -808 с.

- Гоббс, Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского/Т. Гоббс//Сочинения в 2 т. Т. 2/Т. Гоббс. -М.: Мысль, 1991. -С. 3-623.

- Гоббс, Т. Человеческая природа/Т. Гоббс//Сочинение в 2 т. Т. 1/Т. Гоббс. -М.: Мысль, 1989. -С. 507-573.

- Демография//Федеральная служба государственной статистики.-Электрон.текстовые дан. -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/(дата обращения: 21.02.17). -Загл. с экрана.

- Дюркгейм, Э. Социология и теория познания: хрестоматия по истории психологии/Э. Дюркгейм. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. -394 с.

- Журавлева, И. В. Отношение к здоровью индивида и общества/И. В. Журавлев. -М.: Наука, 2006. -238 с.

- Игошев, М. В. Социетальный подход в трактовке самосохранительного поведения/М. В. Игошев//Теория и практика общественного развития. -2013. -№ 7. -С. 39-41.

- Ирсетская, Е. А. Практики взаимодействия пенсионеров с ближайшим окружением/Е. А. Ирсетская//Вестник РГГУ. Серия: философия, социология, искусствоведение. -2016.-№ 2 (4). -С. 63-70.

- Ковалева, А. А. Самосохранительное поведение в системе факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья/А. А. Ковалева//Журнал социологии и социальной антропологии. -2008. -Т. 11, № 2. -С. 179-191.

- Краснова, О. В. Психология старости и старения/О. В. Краснова, А. Г. Лидерс. -М.: ИЦ Академия, 2003. -416 с.К

- Кушинова, О. А. Геронтологические теории активности человека в пожилом возрасте/О. А. Кушинова//Вестник Оренбургского государственного университета. -2003. -№ 4. -С. 168-172.

- Медведева, Г. П. Введение в социальную геронтологию/Г. П. Медведева. -М. Воронеж: НПО «Модэк», 2000. -96 с.

- Сенека, Луций Анней. О благодениях/Луций Анней Сенека. -М.: Республика, 1995. -630 с.

- Сенека, Луций Анней. Письма Луцилию/Луций Анней Сенека. -Симферополь: Реноме, 1998. -384 с.

- Шилова, Л. С. Трансформация самосохранительного поведения/Л. С. Шилова//Социологические исследования. -1999. -№ 5. -С. 84-92.