Культура шацзин (Ганьсу, Китай): основные памятники и вопросы хронологии

Автор: Комиссаров С.А., Шульга Д.П., Сутягина Н.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены основные материалы и обозначены проблемы хронологии культуры раннего железного века шацзин, памятники которой выявлены в центральной части пров. Ганьсу (Китай). Раскопано семь крупных могильников и почти столько же городищ со стенами из трамбованного лесса. На ранних памятниках представлена расписная керамика, связанная с местной традицией эпохи неолита - раннего металла. Но ядро культуры образует инвентарь скифоидного облика. Это позволяет уточнить хронологические рамки: 900-400 гг. до н.э., вероятно, с более поздними конкретными датами. По поводу этнической атрибуции «шацзинцев» есть различные мнения. Их связывают с тохароязычными юэчжами, прототибетскими цянами и жунами и даже ираноязычными усунями. Возможно, культура шацзин была создана в результате взаимодействия указанных (или близких к ним) этнокультурных составляющих.

Культура шацзин, расписная керамика, хронологические рамки, этническая атрибуция

Короткий адрес: https://sciup.org/145145519

IDR: 145145519 | УДК: 903(1-925.34/.35)6637/6389

Текст научной статьи Культура шацзин (Ганьсу, Китай): основные памятники и вопросы хронологии

Культура шацзин получила название по эпо-нимному памятнику в современном уезде Минь-цинь (пров. Ганьсу). В отечественной литературе ее кратко представили Н.А. Сутягина [2008а, 2016] и А.В. Варенов [2011]. Начало полевым ис-336

следованиям этой культуры положено Ю.Г. Андерсоном, который в 1924 г. близ дер. Шацзин раскопал два могильника. Полученный материал он выделил в особый этап (шацзин) в развитии древних культур на территории Ганьсу, датированный сначала 2000–1700 гг. до н.э., но затем «омоложенный» до 700–500 гг. до н.э. [Andersson, 1943, p. 9–15]. В качестве особой культуры шацзин выделил в 1948 г. Пэй Вэньчжун, который проводил обследование памятников северо-западных р-нов Китая. Самые значительные раскопки проходили в 1980-х гг., а затем в первое десятилетие XX в. Хотя большая часть полученных материалов так или иначе опубликована в китайской научной литературе, но еще мало освоена за пределами КНР (в т.ч. в нашей стране), а предлагаемые исторические и этнологические интерпретации культуры отличаются изрядным разнообразием. Попытки использовать шацзинские находки для масштабных реконструкций встречаются с немалыми трудностями.

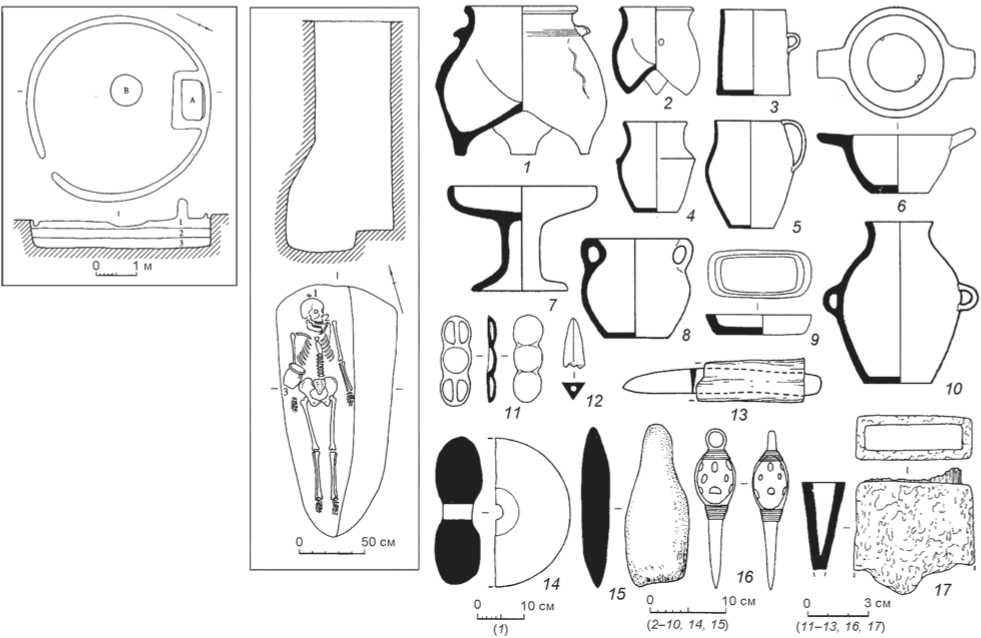

Так, не вполне ясна отно сительная хронология памятников. В настоящее время изучено семь крупных могильников, рядом с которыми выявлены городища, однако нет уверенности в их синхронном бытовании. Одна из причин – в слабой изученности поселений. Обычно фиксируется контур стен из утрамбованного лесса, ширина у основания до 8 м, сохранившаяся высота до 4 м, с воро- тами без дополнительных укреплений; отдельные дома – землебитные, однокамерные, округлой формы (рис. 1, слева); хозяйственные ямы. Среди находок преобладают каменные орудия и фрагменты керамики, в т.ч. расписной.

Могильники изучены лучше; самый крупный Сиган (уезд Юнчан, пров. Ганьсу) состоит из 452 могил [Юнчан Сиган..., 2001]. Погребения грунтовые, редко с дромосом, располагались на возвышенностях рядами, чаще всего по линии север – юг. Два основных типа могил – с вертикальными стенками и с подбоями – представлены в сопоставимых количествах. Вход в вертикальные могильные ямы перекрывался жердями горизонтально, с опорой на заплечики, а в подбои – вертикально. Дно ямы с травяной подстилкой и зольной или известковой подсыпкой. Трупоположения ориентированы головой на север или северо-восток, вытянутые на спине, есть скорченные на боку. Изголовье часто засыпали красной краской, там нередко помещали черепа и копыта крупного рогатого скота, лошадей и овец. В могильнике Хамадунь (уезд Юнчан) в рот покойника иногда помещалась бирюзовая бусина;

Рис. 1. План и разрез жилища F4 на городище Саньцзяочэн (слева), план и разрез могилы с подбоем М16 на могильнике Хамадунь (в центре) и инвентарь культуры шацзин (справа).

1 – 4 , 6 , 7 , 10 – керамика из Саньцзяочэн; 5 , 8 – керамика из Хамадунь; 9 – деревянная коробка из Хамадунь; 11 – бронзовая подвеска из Хамадунь; 12 – бронзовый наконечник стрел из Саньцзяочэн; 13 – бронзовый нож с костяной рукоятью из Хамадунь; 14 – каменное кольцо из Саньцзяочэн; 15 – каменный топор из Саньцзяочэн; 16 – бронзовое шило с бубенчиком из Саньцзяочэн; 17 – железный заступ из Саньцзяочэн (по: [Чжунго каогусюэ, 2004, с. 512–513]).

глаза могла закрывать кожаная повязка [Пу Чаофу, Пан Юэсянь, 1990; Хань Цзянье, 2008, с. 427].

Инвентарь, найденный в погребениях и на некоторых поселениях, отличается заметным единообразием, что затрудняет выделение хронологически значимых типов. Вся керамика лепная, состоит из горшков и кувшинов, есть кружки, кубки, триподы, вазы (рис. 1, 1 -8, 10); черепок большей частью красновато-коричневого цвета, много крашеных (в т.ч. в два слоя); встречаются оттиски веревки, расчесы, налепы. Расписные сосуды с линейным и треугольным орнаментом представлены на памятниках в уезде Миньцинь и не встречаются в могильниках в уезде Юнчан. По мнению Ли Шуйчэна [1994], это различие носит не только локальный, но и хронологический характер (памятники с росписью - более поздние). В Хамадунь найдено несколько деревянных блюд (коробок) прямоугольной формы (рис. 1, 9) и берестяных туесков. Наиболее массовые материалы - предметы

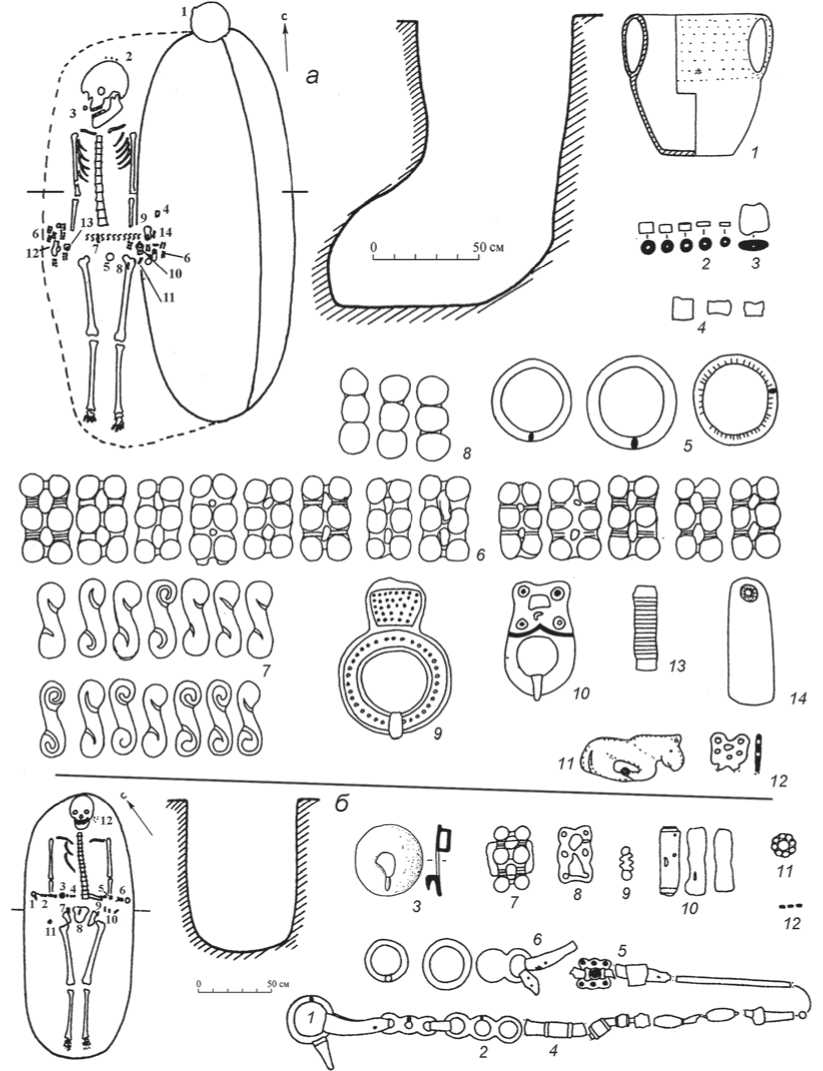

Рис. 2. Планы, разрезы и инвентарь мог. М72 ( а ) и мог. М53 ( б ). Могильник Чайваньган (по: [Юнчан Сиган, 2001, рис. 42, 43]).

поясной гарнитуры, включая целые пояса, бронзовые и костяные пряжки, разнообразные накладки [Сутягина, 2008б]. Из бронзы изготовлялись ножи (рис. 1, 13 ), медалевидные зеркала, кинжалы с кольчатым навершием, трехгранные наконечники стрел (рис. 1, 12 ), шилья (рис. 1, 16 ), кольца, бусы, пронизи, колокольчики, многоярусные (рис. 1, 11 ) и ложечковидные подвески, навершия в виде орлов, оленей и др. Железных изделий немного, в их составе ножи, тесла, заступы (рис. 1, 17 ) и массивный (12,2 кг) сошник. В могиле М26 в Сиган обнаружен фрагмент золотой шейной гривны, а в могиле М75 в Чайваньган – сережки, свернутые в кольцо из тонкой золотой проволоки. Каменные изделия представлены кольцами (рис. 1, 14 ), топорами (рис. 1, 15 ), заступами, ножами, боласами, а также жерновами, пестами и ступками. Изредка встречаются фрагменты шерстяных и льняных тканей.

В относимых к шацзин погребальных и поселенческих комплексах не найдено хорошо датируемых китайских изделий, потому хронология базировалась на общем облике культуры, а также на датах по радиоуглероду из Хамадунь, Саньцзя-очэн и Сиган: 2950 ± 160, 2850 ± 90, 2730 ± 95, 2680 ± 125, 2570 ± 90, 2540 ± 90, 2675 ± 100, 2600 ± 90, 2700 ± 90; калибровка еще больше увеличивает разброс дат [Ян Бо, 2014, с. 15].

В то же время в инвентаре больших могильников, раскопанных в уезде Юнчан, много аналогий с изделиями скифоидных культур Северного Китая и Центральной Азии. Так, детали поясной фурнитуры из Сиган и Чайваньган (рис. 2) – бабочковидные и 6-секционные бляшки, пряжки с выступающим носиком и др. – в Южной Сибири датируются в рамках конца VI – начала IV в. до н.э. При этом на Верхней Оби аналогичные бляшки бытовали в первой половине этого периода, а пряжки – во второй [Фролов, 2008]. В тот же период они присутствуют в Туве, тогда как в Минусинской котловине и Забайкалье бабочковидные бляшки могли использоваться и в III в. до н.э. Аналогичную ситуацию обнаруживают рифленые трубочки с округлым расширением посередине. В Туве они встречаются в захоронениях V–IV вв. до н.э. [Грач, 1980, рис. 34, 2, 59, 2], в Синьцзяне такая трубочка найдена в захоронении на могильнике Чауху-гоу-1 с датой не позднее VII в. до н.э. [Шульга, 2014, рис. 4]. Можно предположить, что указанные пряжки и трубочки появились в культуре шацзин раньше, чем в культурах Саяно-Алтайского региона. При этом в Сигане и Чайваньгане они сочетаются с более ранними формами бронзовых ножей (выгнутообушковые с кольчатым навершием, с «хвостатым» лезвием), бытовавшие в Северном Китае (Юйхуанмяо), Синьцзяне и Южной Сиби- ри в (VIII) VII–VI вв. до н.э. Соответственно, даты для культуры шацзин в целом, которые предлагают китайские специалисты, укладываются в промежуток 900–400 гг. до н.э. [Чжунго каогусюэ, 2004, с. 514], вероятно, с более поздними конкретными датами.

Как видим, представление об основных характеристиках культуры шацзин существенно изменилось. Ее рассматривают не только и, главное, не столько как последний этап традиции расписной керамики, которая расцветала в Ганьсу-Цин-хайском регионе в период неолита и раннего металла, но в большей степени как один из сегментов скифоидных культур Китая и сопредельных территорий. Представительными памятниками сейчас являются могильники типа Сиган, а не городища (поселения), зачастую плохо раскопанные и датированные. В связи с этим встает вопрос о допустимости отнесения к культуре шацзин части поселенческих комплексов с датой ранее первой половины I тыс. до н.э.

В отношении этнической атрибуции носителей культуры в научной литературе также нет единого мнения. Некоторые исследователи считают, что памятники данной культуры были оставлены тохароязычными юэчжами (жоучжи) или даже ираноязычными усунями, другие же более традиционно связывают ее с прототибетскими цянами и жунами [Ли Шуйчэн, 1994, с. 516; Чжунго каогусюэ, 2004, с. 514]. Нельзя исключить и такой возможности, что в формировании шацзин приняли участие в разной степени все указанные (или близкие к ним) этнокультурные компоненты.

Список литературы Культура шацзин (Ганьсу, Китай): основные памятники и вопросы хронологии

- Варенов А.В. Погребальные памятники скифо-сакского времени на южном склоне гор Яньшань, в Нинься и Ганьсу // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. – 2011. – Т. 10, вып. 4: Востоковедение. – С. 27–35.

- Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. – М.: Наука, Глав. ред. вост. лит, 1980. – 256 с.

- Ли Шуйчэн. Шацзин вэньхуа яньцзю (Исследование культуры Шацзин) // Госюэ яньцзю. – Пекин, 1994. – Т. 2. – С. 493–523.

- Пу Чаофу, Пан Юэсянь. Юнчан Саньцзяочэн юй Хамадунь Шацзин вэньхуа ицунь (Памятники культуры Шацзин в Саньцзяочэн и Хамадунь, у. Юнчан) // Каогу сюэбао. – 1990. – № 2. – С. 205–237.

- Сутягина Н.А. История изучения памятников культуры Шацзин (провинция Ганьсу, КНР) // Теория и практика археологических исследований. – Барнаул, 2008а. – Вып. 4. – С. 133–137.

- Сутягина Н.А. Наборный пояс в культуре Шацзин // Тр. II (XVIII) Всерос. археологич. съезда. – Суздаль: ИА РАН, 2008б. – Т. 2. – С. 76–78.

- Сутягина Н.А. Культура Шацзин // История Китая с древнейших времен до начала XXI века. – М.: Вост. лит., 2016. – Т. 1. – С. 895–897.

- Фролов Я.В. Погребальный обряд населения Барнаульского Приобья в VI в. до н.э. – II в. н.э. (по данным грунтовых могильников). – Барнаул: Азбука, 2008. – 479 с.

- Хань Цзянье. Чжунго сибэй дицюй сяньцинь шицидэ цзыжань хуа ньцзин юй вэньхуа фачжань (Природная среда и культурное развитие Северо-Западного Китая до эпохи Цинь). – Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2008. – 484 с.

- Чжунго каогусюэ: Лян Чжоу цзюань (Археология Китая: Период обеих династий Чжоу) / гл. ред. Чжан Чаншоу, Инь Вэйчжан. – Пекин: Чжунго шэхуй кэсюэ чубаньшэ, 2004. – 6, 19, 32, 563 с. (раздельн. пагинация).

- Шульга П.И. Конское снаряжение VIII–V вв. до н.э. в восточной части Евразии // Всадники Великой степи: традиции и новации. – Астана: Изд. группа филиала Института археологии им. А.Х. Маргулана в г. Астана, 2014. – С. 248–263 (Тр. филиала Института археологии им. А.Х. Маргулана в г. Астана, т. 4).

- Юнчан Сиган Чайваньган: Шацзин вэньхуа муцзан фацзюэ баогао (Сиган и Чайваньган в уезде Юнчан: отчет о раскопках захоронений культуры Шацзин) / отв. ред. Ма Цян. – Ланьчжоу: Ганьсу жэньминь чубаньшэ, 2001. – 265 с.

- Ян Бо. Шацзин вэньхуа муцзан цзи сянгуань вэньти яньцзю: Шоши сюэвэй луньвэнь (Могильники культуры Шацзин и изучение связанных с ними вопросов): Магистер. дис. / Сев.-Зап. пед. ун-т. – Сиань, 2014. – 3, 70, 10 с. // Портал хранения документов «Даокэ баба». – URL: http://www.doc88.com/p-2069508828225.html (дата обращения: 10.10.2017).

- Andersson J.G. Researches into the prehistory of the Chinese // Bull. of the Museum of Far Eastern Antiquities. – 1943. – Vol. 15. – 304 p., 200 pl.