Культура шаровидных амфор и становление местных поздненеолитических сообществ юго-восточной Прибалтики

Автор: Зальцман Э. Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 265, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ древностей из построек удлиненной столбовой конструкции приморской культуры с поселения Прибрежное в их связи с культурой шаровидных амфор. Выделяются основные подгруппы керамических комплексов двух этапов протофазы восточной группы приморской культуры. подробно рассматриваются материалы. происхождение которых. предположительно. может иметь отношение к КША. Особо отмечается наличие еще двух компонентов. относящихся к цедмарской неолитической культуре и культуре воронковидных кубков. акцентируется внимание на том факте. что на втором этапе протофазы усиливается протошнуровой компонент. представленный разнообразным шнуровым декором. особыми разновидностями кубков и амфор. сосудами средних размеров. В выводах подчеркивается очевидное участие населения КША в формировании приморской культуры. Однако. как выясняется. степень участия оказалась не настолько значительной. чтобы говорить о тотальном преобладании амфорного компонента.

Культура шаровидных амфор, приморская культура шнуровой керамики, посуда, орнамент, побережье вислинского залива, калининградская область

Короткий адрес: https://sciup.org/143178365

IDR: 143178365 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.61-81

Текст научной статьи Культура шаровидных амфор и становление местных поздненеолитических сообществ юго-восточной Прибалтики

Древности, прямо или косвенно связанные с культурой шаровидных амфор (далее – КША), вне пределов основной области распространения встречаются на обширном пространстве, где проникновение отдельных групп населения этой культуры засвидетельствовано многочисленными находками. Вблизи территории Юго-Восточной Прибалтики следы присутствия КША зафиксированы в Швентойи 4 и 6 на побережье Западной Литвы ( Rimantienė , 1996а; 1996b), в пределах Верхнего Понеманья в Белоруссии известны чистые погребальные комплексы и кремнедобывающие центры КША ( Вайтович , 2019).

Однако в западной части Калининградского региона поселенческие или погребальные комплексы, относящиеся непосредственно к КША, до сих пор http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.265.61-81

не обнаружены. Прибрежные районы, по крайней мере, с начала III тыс. до н. э., включая Куршскую косу, являлись основной территорией, где формировалась и в дальнейшем развивалась приморская культура шнуровой керамики. Судя по характерным для местного варианта приморской культуры материалам, внутренние районы Калининградской области также контролировались приморским населением.

Необходимо подчеркнуть, что факт отсутствия памятников КША на данной территории не является причиной для отрицания значительной, а по мнению отдельных исследователей, даже ведущей роли КША в сложении приморского культурного образования, обычно относимого к кругу культур шнуровой керамики. Однако отсутствие еще в недавнем прошлом ясной картины в этом вопросе, в связи с ограниченным числом материалов раннего этапа приморской культуры, породило множество мнений, иногда совершенно противоположных.

Германские довоенные исследователи, прежде всего К. Энгель и Б. Эрлих, полностью признавая смешанный характер приморской культуры (Haff-küstenkultur), подчеркивали незначительность влияния КША и, напротив, важную роль в ее формировании, помимо культуры шнуровой керамики (далее – КШК) Средней и Северной Германии, культуры воронковидных кубков (далее – КВК) ( Engel , 1935. S. 172; Ehrlich , 1936. S. 82, 84–85). Эту идею в дальнейшем на более широкой основе развил Л. Килиан ( Kilian , 1955. S. 76).

Противоположной является концепция Э. Штурмса. В работе «Культуры каменного века Балтики» Эдуард Штурмс, по сути, опровергает концепцию Л. Килиана о центральногерманском происхождении приморской культуры ( Šturms , 1970. S. 182–183). В противовес данной идее Штурмс предлагает рассматривать восточную КША как главную основу, из которой вышла приморская культура (S. 183). Большинство форм посуды, за исключением ладьевидных сосудов (ванночек) и кубков S-образного профиля, исходят, как видится Э. Штурмсу, из КША (S. 173).

Более взвешенный подход отмечается в работах польских исследователей. С точки зрения Я. Журека, жуцевская культура, подобно культуре Злота, имеет ярко выраженный смешанный характер ( Żurek , 1954. S. 39). И основными составляющими в обоих случаях являлись КШК и КША, которые касательно генезиса жуцевской культуры имели решающее значение. Вклад КВК исключается (Ibid.). В концепции Я. Махника также главной составляющей являлись черты, происходящие из КШК и КША, хотя последняя все-таки имела подчиненный характер ( Machnik , 1979. S. 376).

По мнению литовской исследовательницы Р. Римантене, раскопавшей в свое время поселения Нида и Швянтойи 1А, приморскую культуру невозможно рассматривать как прямое продолжение традиций КШК и КША, так как в период своего формирования она также унаследовала отдельные черты от нарвского и неманского комплексов ( Rimantiene , 1989; Rimantienė, Česnys , 1990. P. 344). Что касается влияния шаровидных амфор, то оно продолжалось на протяжении долгого времени.

Ведущая роль КША вновь подчеркивается в работах Д. Бразайтиса и Г. Пи-личаускаса. Опорой в их рассуждениях послужили предварительные результаты исследований в Прибрежном ( Brazaitis , 2005. P. 226; Piličiauskas , 2018. P. 15).

Различия в материальной культуре между КША и приморским культурным образованием были якобы определены различиями в хозяйственной деятельности, которая сформировала и культурные традиции ( Brazaitis , 2005. P. 226).

Как можно заметить, на протяжении всех периодов исследования, при определенных различиях, всегда подчеркивался смешанный характер приморской культуры. Причем со временем акцент относительно роли того или иного предшествующего культурного формирования постепенно смещался в сторону КША. В этом смысле высказывались даже крайние точки зрения, когда КША рассматривалась как основа для возникновения приморской культуры.

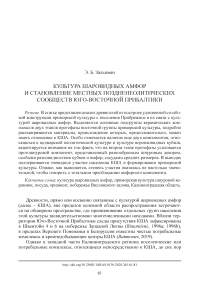

Ближайшими районами, где выявлена значительная концентрация памятников КША (относящихся к локальной поморско-прусской группе), являются средний бассейн Вислы, Хельмская земля и Мазурское Поозерье в Польше ( La Baume , 1943; Okulicz , 1973. S. 96; Wislaсski , 1966. S. 88). Почти все известные нам памятники поморско-прусской группы КША представлены погребениями (рис. 1). Северо-западнее Мазурского Поозерья находилась своего рода полоса отчуждения, где памятники обоих культурных образований до сих пор не обнаружены. Единственной находкой, прямо связанной с КША, являются два кремневых топора совместно с мелкими фрагментами керамики, украшенными шнуром, которые выявлены вблизи Виштынецкого озера, в крайней восточной части Калининградской области, в 155 км от побережья (не опубликованы).

Не позднее начала III тыс. до н. э. на побережье Вислинского, Гданьского, а затем и Куршского заливов распространяются сообщества приморской культуры шнуровой керамики. Среди множества основанных ими поселений (погребения крайне редки) наиболее ранними с большой долей уверенности можно назвать Прибрежное, отдельные комплексы в Ушаково вблизи реки Прохладной, Светлый (Циммербуде), все расположенные в крайней северо-восточной части Вислинского залива, в стороне от Мазур (рис. 1).

Подробный анализ слагаемых приморской культуры восточной группы, ее хронологии и периодизации содержится в предыдущих работах ( Зальцман , 2019а; 2019б). Отметим лишь, что радиоуглеродные даты, полученные по извлеченным с нижнего уровня заполнения котлованов построек приморской культуры из Прибрежного углю, кости и скорлупе лесного ореха, в основном, соответствовали временному промежутку 3100/3000–2800 CalBC, если придерживаться крайней, наиболее поздней части интервала (Приложение 1). Приемлемые радиоуглеродные определения для близкородственных материалов с нижнего уровня культурного слоя в Ушаково-3, полученные по древесным остаткам, датируют поселение в пределах 2800–2700 CalBC (Приложение 2).

Напомним, что основные радиоуглеродные определения из Ниды и Дак-таришке 1 относятся к классическому и постклассическому периодам: 2830– 2500 CalBC и 2400–2030 CalBC соответственно ( Зальцман , 2019а. Табл. 5; 7).

В сравнении с данными из Прибрежного и Ушаково-3, даже наиболее ранние погребальные комплексы культуры Злота датируются радиоуглеродным методом в пределах 2900–2800 CalBC ( Włodarczak , 2014. P. 47; 2017. P. 202). Ранняя фаза культуры одиночных погребений относится к 2850–2600 CalBC ( Hūbner , 2005. Abb. 496). Наиболее надежными для КШК считаются дендрологические даты, полученные для Швейцарии, следуя которым начало распространения КШК

Рис. 1. Памятники КША и приморской культуры в Юго-Восточной Прибалтике а – поселения приморской культуры; б – погребения КША; в – предполагаемые следы поселений КША в данной области происходит не позднее 2725 г. до н. э. (Furholt, 2003. S 57). Погребения КШК Малопольши ныне определяются не ранее 2800 CalBC (Włodarczak, 2014. P. 47; Jarosz, Włodarczak, 2007. S. 88), а известное погребение с Круши Замковой в Куявско-Поморском воеводстве соответствует диапазону 2880–2660 CalBC (Goslar, Kośko, 2011. S. 410).

Столь ранние даты с поселений приморской культуры вполне соответствуют материалам, обнаруженным в Прибрежном и Ушаково-3, которые не имеют прямого отношения к древностям ранней КШК Центральной Европы. Здесь мы имеем дело с культурным комплексом, который отличается архаичностью всех его составляющих и очевидной прямой связью с предшествующими культурами, о чем речь впереди.

Важнейшими находками являются остатки жилых сооружений в Прибрежном, с заглубленным основанием, содержащие большое количество керамического и иного материала. Постройки, судя по имеющимся данным, сгорели, и значительная часть инвентаря после обрушения кровли осталась внутри. На месте погибших в пожарище построек не возводили новых, отчего тотального смешения разновременных материалов, как на поселении Сухач, не произошло. Таким образом, эти жилые сооружения можно считать относительно закрытыми комплексами.

Для приморской культуры вопросы хронологии, периодизации и в особенности генезиса данного культурного образования до последнего времени оставались слабо разрешимыми. Приморские поселения, некоторые из которых существовали не одно столетие, чаще всего, расположенные в песчаном грунте, характеризуются мощным культурным слоем, обычно, к сожалению, перемешанным, и почти смытыми следами построек. Количество доподлинно известных погребений крайне незначительно, всё обнаруженное в них погибло во время Второй мировой войны. Наличие остатков заглубленных в материк жилых комплексов в Прибрежном, причем наиболее ранних в приморской культуре, дает нам долгожданную возможность разрешить эти проблемы.

Длинные дома в Прибрежном подразделяются на две разновидности, в соответствии с конструктивными особенностями. Разграничения в конструкции жилых сооружений прежде всего объясняются разницей в их хронологии. Главное различие состоит в конструкции стен, которые могут быть однорядными или двухрядными. Но имеются и другие менее значительные отличия: в размерах, ориентации, заглубленности основания, конструкции входа-пристройки.

К сооружениям с однорядной конструкцией стен первого этапа протофазы относятся наиболее ранние постройки 1, 6, 10 и частично 4 (одна из сторон двухрядная). Кроме того, к этапу первичной застройки, судя по аналогичным материалам из заполнения, принадлежит постройка 11, имеющая конструкцию неправильной прямоугольной формы. Если принимать во внимание лишь крайние значения радиоуглеродных дат по углю и кости с нижнего уровня сооружений, то их следует связывать с интервалом 3100–3000 CalBC (Приложение 1). Второй этап соотносится с возведением двухрядных столбовых построек 2, 3, 5, 7 и 8, которые существовали в промежутке 3000/2900–2800/2750 CalBC (Приложение 1).

Определенные формы посуды, а также изделия из камня регулярно повторяются во всех постройках с заглубленным основанием и сопровождающих жилища мусорных ямах, что дает нам основание объединять их в единые комплексы и связывать со временем гибели сооружений. Именно среди этих древностей и содержались материалы, которые, несомненно, имеют параллели в КША.

Основные генетические черты, свойственные КША и чаще всего встречающиеся в соседних культурных образованиях, выделены М. Шмит ( Szmyt , 1999. P. 120). К ним принадлежат: декор в форме «штампованных» оттисков (столбиков), происходящий из культуры воронковидных кубков и получивший широкое распространение в центральной группе КША в фазах I – IIIb (Ibid. P. 120); штамп в форме колец небольшого размера (их появление в других культурах рассматривается как бесспорный признак отношений с КША); декор в форме многократных гирлянд или фестонов, в том числе шнуровой (считается абсолютно чуждым традиции КШК на протяжении всей ее истории, кроме КША, встречается в позднетрипольской культуре в фазе СI) (Ibid. P. 121); миски или чаши типов IA1 – IB2 (без шейки, обычно дно у сосудов специально не выделено); вазообразные сосуды типов IIC1 и IIC3, нередко с двумя или четырьмя ручками (одни из самых распространенных разновидностей посуды центральной и восточной групп КША) (Ibid.); горшки типов IIIA и IIIB, с небольшими плечиками, иногда слабо выраженными и плоским дном; амфоры типов VB1 и VBII (дно у этих сосудов круглое или плоское, две или четыре ручки обычно находятся в верхней части тулова или в месте соединения шейки с туловом); примесь в керамической массе груботолченого гранита, часто сопровождавшегося мелким или среднезернистым песком, а также шамотом, иногда присутствует только песок (Ibid. P. 19); шлифованные или полированные кремневые топоры трапециевидной формы с четырехгранным сечением (считаются одними из самых характерных артефактов КША, присутствуют во всех ее территориальных группах) (Ibid. P. 123); кремневые орудия резцового типа (являются чуждыми для восточноевропейских культурных образований); янтарные диски с крестообразным узором (широко известны в центральной и поморско-мазурской группах) (Ibid. P. 124–125).

Из всего списка для нас представляют интерес только указанные разновидности орнамента, присущего отдельным группам КША и некоторые формы посуды. Кремневые секиры на ранних поселениях неизвестны. Гипотетически, они могли использоваться на побережье, но, в таком случае, от них сохранились лишь мельчайшие осколки. Также необходимо подчеркнуть, что в ранней фазе приморской культуры технологические особенности керамики имеют сильные отличия от КША: примесь в керамической массе груботолченого гранита не характерна для местной посуды раннего этапа, обычно преобладают мелкотолченые кварц совместно со слюдой.

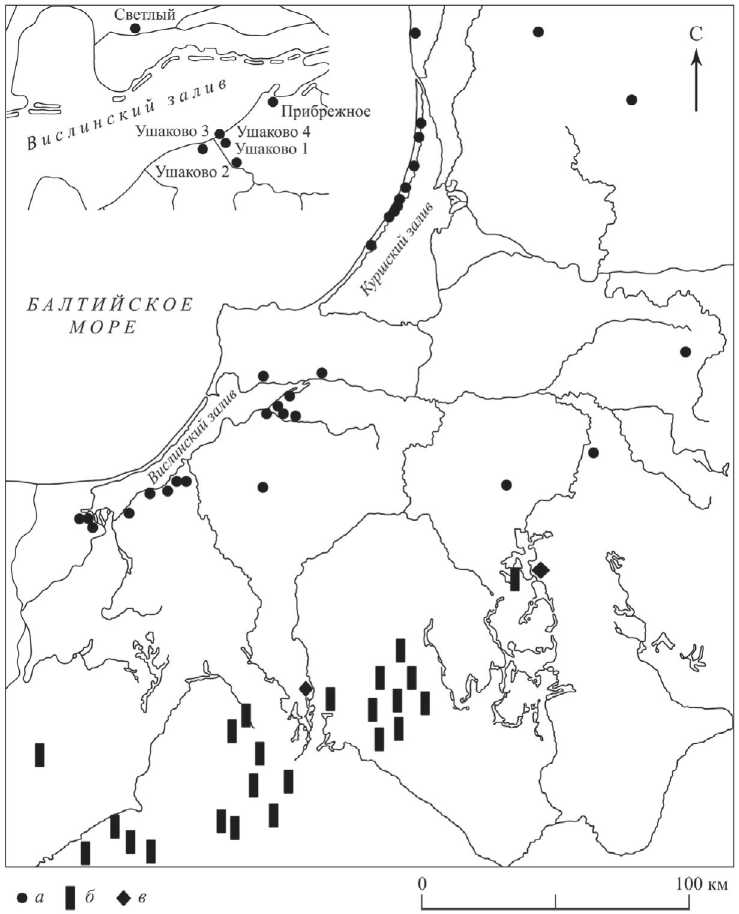

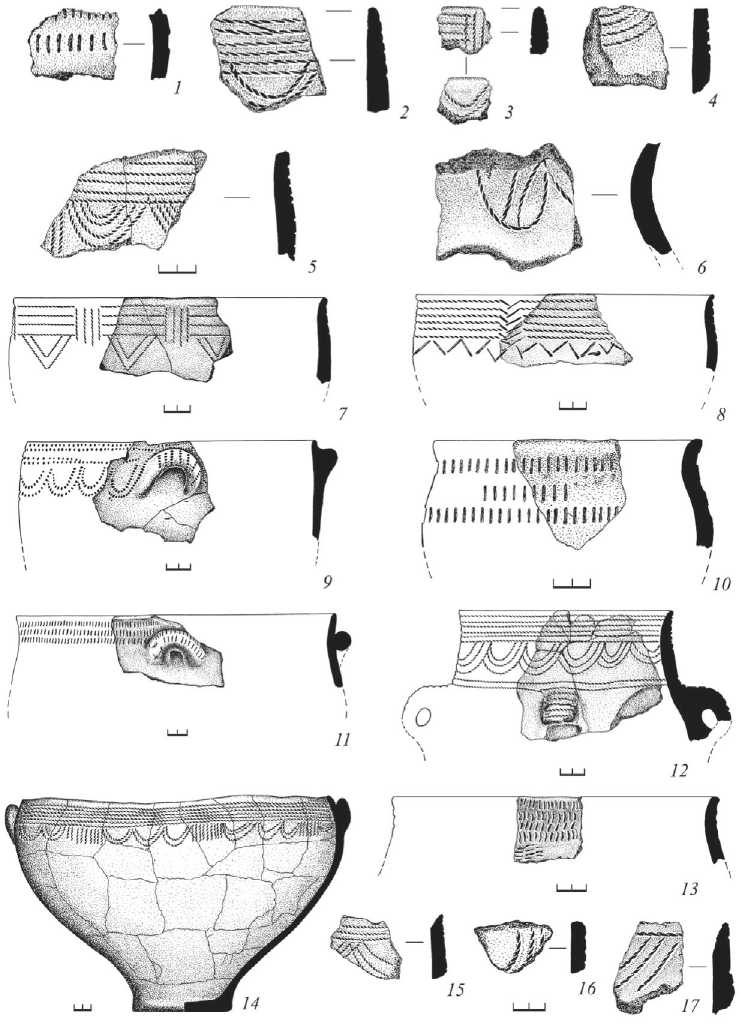

Орнамент наиболее очевидным образом подчеркивает наличие связей с КША на самом раннем этапе. Прежде всего имеется в виду штамп в виде столбиков (рис. 2: 4, 5, 8, 10, 11 – 17, 19 ). Название «столбики» в данном контексте иногда носит несколько условный характер, так как в Прибрежном подобный орнамент мог наноситься на посуду с помощью более узкого штампа, не образуя четко выделенных прямоугольников. Но и такой декор стоит относить к данной разновидности орнамента. Доля композиций на посуде из построек 1-го этапа

8, 10, 18, 19

К1НЛ' ®1

Рис. 2. Первый этап протофазы, поселение Прибрежное. Фрагменты посуды из построек, украшенные столбиками ( 4, 5, 8, 10–17, 19 ), шнуровыми полуовалами ( 1–3, 6, 18 ) и кольцеобразным штампом ( 9 )

протофазы, основой которых служили столбики, в среднем составляет 30–40 %. Как правило, столбики образуют простые двойные ряды. Ряды неровные, если столбики мелкие и тонкие (рис. 2: 4, 13, 15, 17 ). Орнамент в виде столбиков, образующих горизонтальные и ломаные линии, встретился только однажды (рис. 2: 11 ). В единственном числе представлен фрагмент сосуда с прямым венчиком, украшенным хорошо выраженными столбиками вытянутой формы, расположенными в один ряд (рис. 2: 16 ). Остальные четыре фрагмента имели декор, состоящий из столбиков или наколов, образующих горизонтальные линии, от которых отходили вниз под прямым или косым углом ряды мелких столбиков, лежащих горизонтально (рис. 2: 8, 14, 17, 19 ).

Несколько меньшую роль в орнаментации посуды играли шнуровые полуовалы (от 10 до 37 %). Превалировали двойные или тройные полуовалы, исходящие от горизонтальных оттисков шнура (рис. 2: 1, 2, 3, 6, 18 ). Это устойчивая композиция, в которой мог заменяться только элемент, расположенный ниже горизонтальных оттисков шнура, – в дальнейшем наряду с полуовалами, использовались шнуровые зигзаг, треугольники или волна.

В восточной группе КША полуовалы (фестоны) являются обычным мотивом, но в отличие от схем орнамента приморской культуры могут составлять двойные ряды, иногда в сочетании другими разновидностями шнурового декора или столбиками ( Свешников , 1983).

Один-единственный мелкий фрагмент, относящийся к миске, имел декор в виде кольцеобразного штампа в сочетании с оттиском шнура (рис. 2: 9 ). Обломок зафиксирован в нижней части заполнения постройки 1, что связывает его с наиболее ранним периодом существования поселения приморской культуры.

Среди керамических форм особо следует выделить миски в виде полусферы (рис. 2: 2, 4, 6, 9, 8 ). Всего с нижнего уровня заполнения котлованов построек первого этапа происходит 12 образцов подобного рода. Шейка у них отсутствовала, края венчика более или менее загибались внутрь. Около половины из них не имела орнамента. Остальные украшены узкими столбиками, ямками, шнуровой волной, в одном случае кольцеобразным штампом.

Миски в форме полусферы широко распространены в КША ( Nosek , 1967. S. 302; Wislański , 1966. S. 31). Нет никаких препятствий, чтобы соотнести подобную форму посуды из Прибрежного с аналогичной керамикой, обычной для КША. Но есть одно небольшое отличие. Судя по сохранившимся редким образцам с полным профилем из Прибрежного, дно у этих мисок небольшое по размерам, но выделенное благодаря выступам. Подобные очертания посуды можно встретить и на соседних поселениях в районе реки Прохладной.

Возможно, фрагмент сосуда с ушком также может иметь косвенное отношение к КША (рис. 2: 7 ).

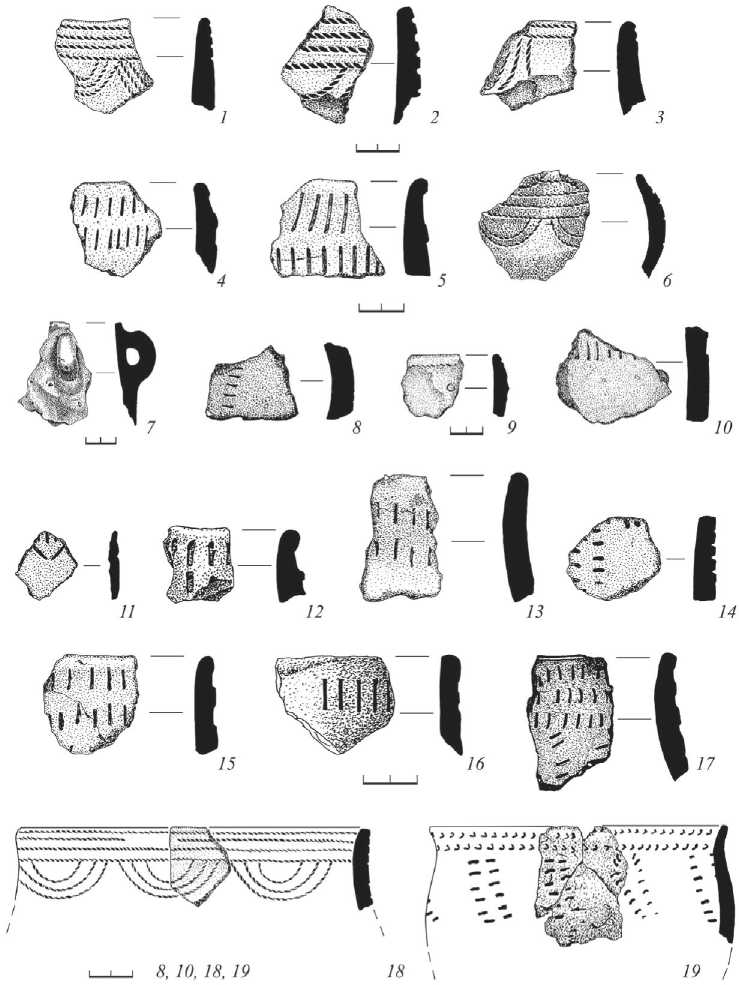

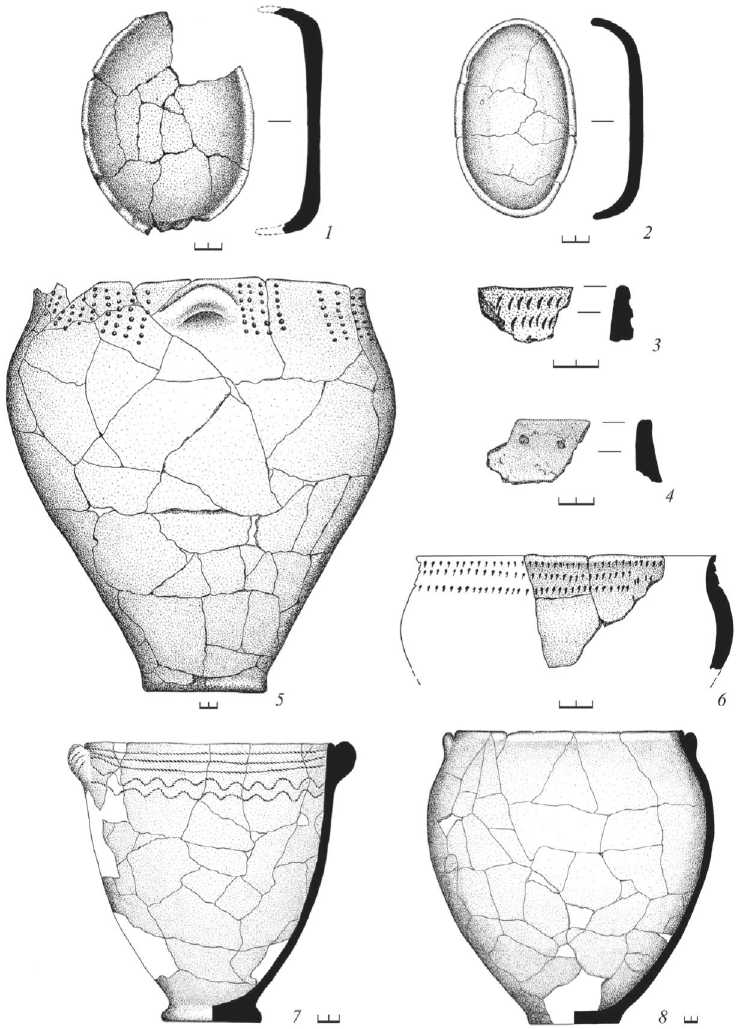

Следующие формы посуды, причем одни из самых распространенных, наиболее вероятно, ничего общего с керамикой КША не имеют. Сюда относятся своеобразные типы посуды, некоторые из которых продолжили свое существование в приморской культуре вплоть до середины III тыс. до н. э. Имеются в виду миски овальной или удлиненной формы (светильники или ванночки) (рис. 3: 10, 12 ) и широкогорлые горшки открытого типа (рис. 3: 1 – 9, 11, 14, 16 ).

Рис. 3. Первый этап протофазы, поселение Прибрежное.

Фрагменты посуды из построек

1 – 9, 11, 14, 16 – широкогорлые горшки; 10, 12 – миски овальной формы; 13, 15 – шнуровые кубки

Распространение в приморской культуре мисок овальной и удлиненноовальной формы обычно связывают с нарвской культурой. Отдельные экземпляры могли достигать в длину 45 см ( Kilian , 1955. S. 21–22; Rimantienė , 2016. P. 97–98).

Количество широкогорлых горшков в среднем составляет 40–60 % от всей керамики в жилищах. Они отличаются умеренной выпуклостью стенок, шейкой, высота которой может варьировать от короткой до достаточно высокой, с отогнутым наружу венчиком. Тулово у этих сосудов плавно сужается к маленькому, но имеющему массивное основание днищу, иногда образуя тем самым своего рода короткую шейку у его основания. Декор характеризуется наличием различной конфигурации ямок, мелких столбиков, реже пальцевых вдавлений (рис. 3: 1, 5, 9, 11, 14, 16 ). Значительная доля горшков вообще лишена орнамента. В местной цедмарской неолитической культуре также превалируют широкогор-лые горшки, форма которых в общих чертах близка охарактеризованным выше. У них значительный диаметр горловины и небольшое по размеру днище. Придонная часть сужается, постепенно переходя в своего рода «шейку» ( Тимофеев , 1998. Рис. 3б). Это, пожалуй, наиболее характерная черта, и в керамике соседних культурных образований, прежде всего в КША она не отмечается. Разнообразный декор на широкогорлых горшках из Цедмара в том числе включает и ряды неглубоких ямок, насечек, пальцевых и ногтевых вдавлений, обычно расположенных в верхней части сосуда, что совпадает с орнаментацией широкогорлых горшков и в Прибрежном.

Число украшений из янтаря, выявленных в постройках 1-го этапа, невелико. По всей видимости, большая их часть была уничтожена во время пожара. Янтарные изделия включают подвеску трапециевидной формы с выпуклой нижней стороной и небольших размеров узкую подвеску уплощенной формы с вогнутым основанием ( Зальцман , 2019б. С. 59–60), типичные для лесного неолита Восточной Прибалтики в целом ( Loze , 2008).

Помимо некоторых керамических форм и орнамента иные аналогии с КША среди находок не засвидетельствованы. Значительная доля посуды имеет явно иное происхождение. Это касается и конструкции жилых сооружений. Длинные дома столбовой конструкции не характерны для поселений КША, но обычны для соседних групп КВК ( Зальцман , 2020).

Протошнуровой компонент проявляет себя в виде одиночных фрагментов кубков и амфор, украшенных простыми оттисками шнура (рис. 3: 13, 15 ). По форме эти сосуды местного происхождения, аналогий в КША не имеют. Кубки, декорированные в стиле КША, отличаются аналогичной формой (рис. 2: 18, 19 ).

Свидетельства перекрытия закончивших свое существование домов более поздними отсутствуют. После завершения функционирования построек 1, 4, 6, 10 и 11, предположительно погибших в результате пожарища, рядом возводятся новые сооружения, конструкция которых усложняется, а размеры увеличиваются. Второй этап протофазы датируется радиоуглеродным методом в интервале 3000/2900–2800 CalBC (Приложение 1). Различия между материалами, обнаруженными в двух типах построек, хотя и значительные, но не настолько, чтобы отрицать близкое родство. Следовательно, с учетом радиоуглеродных датировок хронологическая разница вряд ли может превышать сто лет.

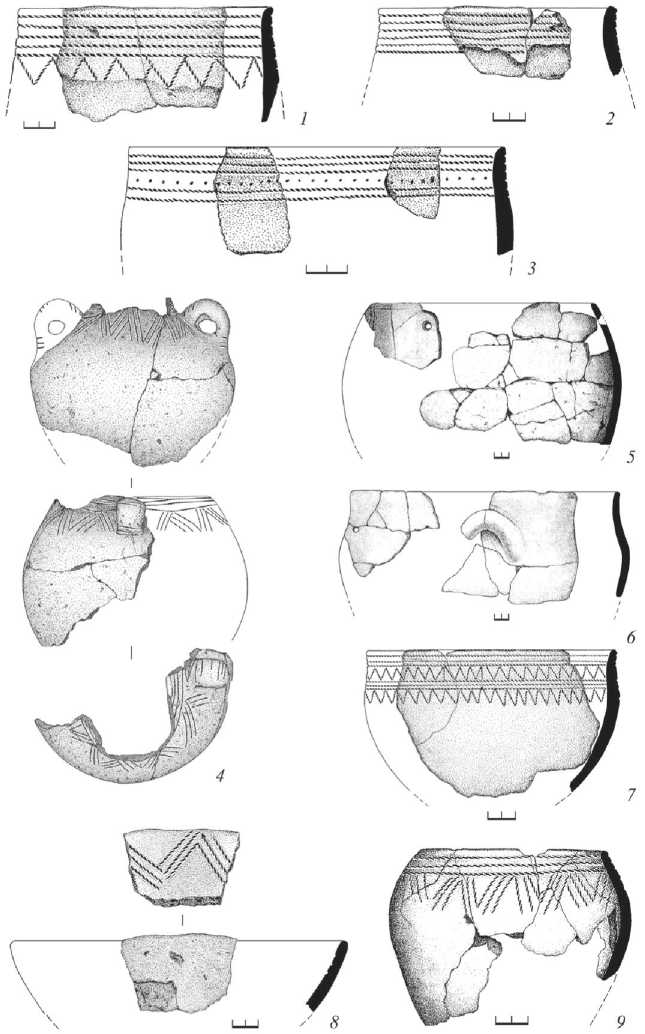

Керамика с нижнего уровня подразделяется на множество типов. Их количество намного больше, чем в жилищах первого этапа. Распространяются амфоры, шнуровые кубки, миски с шейкой, миски воронковидной формы, новые типы широкогорлых горшков различных очертаний (рис. 6: 1 – 9 ). Важнейшей чертой является превалирование шнурового орнамента, потеснившего штампы в виде столбиков и ямочный декор.

Среди янтарных украшений и на втором этапе встречались всё те же секировидные уплощенные подвески. Кроме того, найдены пуговицы и неорнаменти-рованный диск линзовидной формы, типичные для всей Восточной Прибалтики в целом ( Зальцман , 2019б. С. 59–60).

Специфические черты, свойственные керамике КША, также здесь представлены, но в иных пропорциях и сочетаниях.

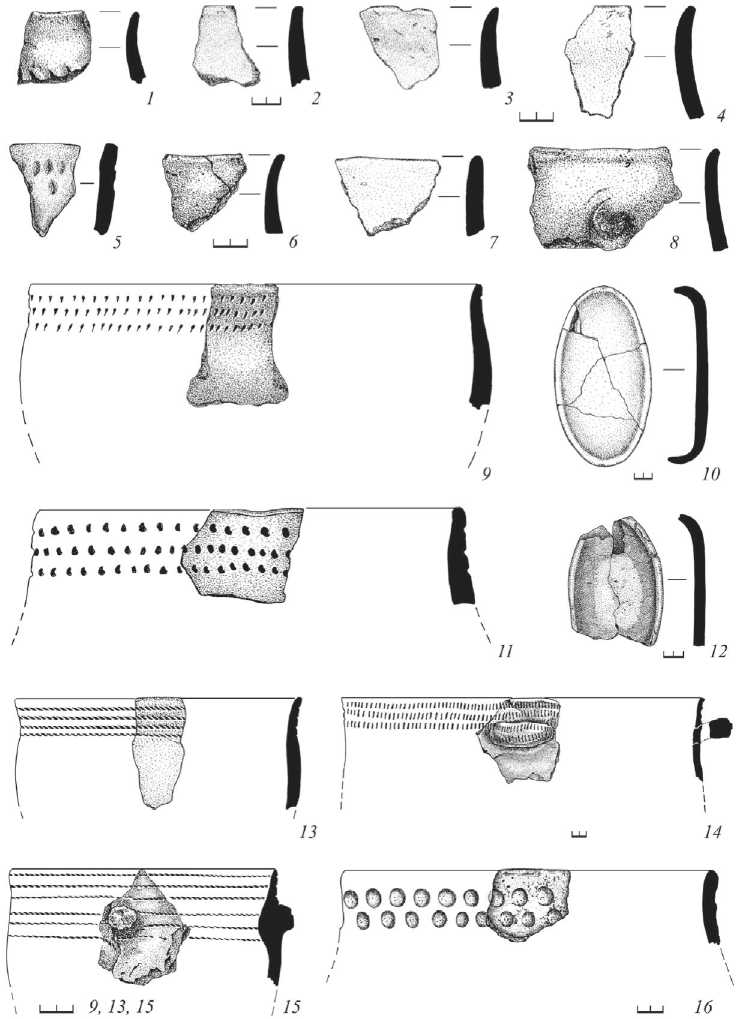

Как ни странно, но в постройках 2-го этапа протофазы количество керамики, украшенной штампом в виде столбиков, оказалось незначительным (в среднем всего 11–12 %) на фоне значительного числа посуды, украшенной шнуром. Среди посуды, орнаментированной штампом, необходимо упомянуть сосуд бочковидной формы, декорированный поясами из столбиков (рис. 4: 10 ), и глубокую миску с короткой шейкой, на которой ряды столбиков образовывали горизонтальные и вертикальные ломаные линии в сочетании с простыми оттисками шнура (рис. 4: 8 ).

Лишь один фрагмент миски в форме полусферы, которые обычно соотносят с КША, оказался декорирован рядами неровных столбиков (рис. 4: 1 ). Все остальные миски подобного типа имели шнуровой декор, состоящий из горизонтальных или вертикальных оттисков, зигзага или волны, тем самым лишний раз доказывая смешанный характер комплекса в целом.

К сосудам, украшенным прямоугольным штампом, также имеет смысл включить два широкогорлых горшка S-образной формы с декором, состоящим из пояса мелких кривых отпечатков, которые, по всей вероятности, являлись подражанием собственно столбикам (рис. 4: 11, 13 ).

Гипотетически, еще две разновидности широкогорлых горшков крупных размеров могли быть связаны с КША. Среди разновидностей кухонной посуды выделяются массивные сосуды яйцевидной формы (рис. 5: 8 ) и горшки в форме полусферы, почти все с подковообразными ушками (рис. 6: 5 ). Диаметр горловины у некоторых из шаровидных горшков достигал почти 60 см. Данные типы посуды присущи только приморским поселениям, их форма возникла, вероятнее всего, под воздействием нескольких импульсов, прежде всего КША, но не только.

Доля шнуровых полуовалов на керамике построек второго этапа составляет от 12 до 20 %. Полуовалами, обязательно в сочетании с горизонтальными оттисками шнура, украшались амфоры, сосуды кубковидной формы, широкогор-лые горшки различных вариантов и даже миски-светильники овальных очертаний (рис. 4: 2 – 6, 9, 12, 14 – 17 ). Важно отметить, что многие из перечисленных типов посуды, которые могли украшаться полуовалами, невозможно связать с КША. Амфоры, декорированные таким образом, имеют два петлеобразных ушка, высокую шейку, продолговатой формы тулово и совершенно далеки от образцов КША (рис. 4: 6, 12 ). Наиболее многочисленная категория – варианты широкогорлых горшков S-образной формы, сосуды кубкообразной формы,

>Wv5^

\шшнйлпшь^ / НШИИ ' МШ1Ш1ИШ?11Ж

Рис. 4. Второй этап протофазы, поселение Прибрежное. Фрагменты посуды из построек, украшенные столбиками ( 1, 8, 10, 11, 13 ), полуовалами ( 2–6, 9, 12, 14–17 ), сочетанием горизонтальных, вертикальных оттисков шнура и треугольников ( 7 )

Рис. 5. Второй этап протофазы, поселение Прибрежное.

Фрагменты посуды из построек

1, 2 – миски овальной формы; 3, 4–6 – широкогорлые горшки S-образной формы; 7 – кубкообразный сосуд; 8 – горшок яйцевидной формы

Рис. 6. Второй этап протофазы, поселение Прибрежное.

Фрагменты посуды из построек

1–3 – кубки; 4 – амфора с овальной формой горловины; 5 – широкогорлый горшок округлой формы; 6 – горшок воронковидной формы; 7 – глубокая миска; 8 – миска воронковидной формы; 9 – сосуд переходной формы декорированные по той же схеме (рис. 4: 5, 9), к КША отношения не имеют. Форму приземистого широкогорлого горшка, сохранившегося целиком и украшенного полуовалами в сочетании с бахромой, невозможно вывести из КША. У него закругленный внутрь край венчика и короткая шейка у основания днища (рис. 4: 14). Шнуровые кубки с короткой шейкой типичны только для Прибалтики (рис. 5: 1–3). Прямых аналогий с керамическим формами из КША в этих случаях увидеть невозможно, подтверждая тем самым синкретический характер целого ряда керамических образцов. Синкретизм проявляет себя и в случае с иной разновидностью шнурового декора, представляющего собой сочетание горизонтальных и вертикальных оттисков шнура, хорошо известное в КША. Для Прибрежного этот мотив малораспространенный, чаще встречаемый на последующих этапах, но все-таки на керамике из построек 2-го этапа протофазы он фиксировался дважды: в подобном стиле орнаментирован широкогорлый горшок из постройки 2, орнаментальная схема которого содержит еще и третий элемент орнамента в виде свисающих вершиной вниз треугольников и обломок миски овальной формы (рис. 4: 3, 7).

Среди остальной посуды, в численном отношении превалирующей, аналогий с КША не выявляется. Сюда входят всё те же, известные по постройкам 1-го этапа широкогорлые горшки S-образных очертаний, миски овальной формы, кубкообразные сосуды (рис. 5: 1 – 7 ). Распространяются новые типы керамики, включая горшки и миски воронковидной формы, амфоры с овальной формой горловины, миски с шейкой, переходные от мисок к кубкам формы, всегда украшенные только шнуром (рис. 6: 1 – 4, 6 – 9 ).

При этом основные технологические особенности также сильно различаются. Примесь в керамической массе мелких частиц кварца, которые к тому же не выступают на ровной поверхности, плотная структура черепка, не характерны для «амфорной» керамики, показывая нам тем самым, что не стоит в понимании такого сложного феномена, как приморская культура, делать акцент исключительно на КША.

Мотивы орнамента претерпевают кардинальные изменения именно на втором этапе, когда на первый план выходят разновидности сложного шнурового декора. В среднем не менее 70 % орнаментированной посуды оказалось украшено шнуром в различных его вариантах и комбинациях. В основном это сочетания горизонтальных оттисков шнура и волны, зигзага, треугольников, полуовалов, вертикальных линий (рис. 5: 7 ; 6). В КША кроме обычных для этой культуры полуовалов остальные перечисленные здесь схемы тоже известны, но проявляются лишь спорадически. Сочетания подобных разновидностей орнамента с нехарактерными для КША формами посуды в Прибрежном, очевидно, указывают на иной источник, никоим образом не связанный с КША. Даже декор в виде полуовалов, ведущий свое происхождение, как принято считать, от КША, имеет выраженный «шнуровой» аспект, в связи с превалированием разнообразного шнурового орнамента в Прибрежном на втором этапе.

В целом, сформировавшаяся в прибрежной зоне приморская культура структурно выглядит несовместимой с КША. И причины здесь не в переменах в хозяйственном укладе. Стоит всегда помнить, что сообщества КША, в каких бы новых для себя условиях ни оказывались, в целом, продолжали оставаться верны собственным традициям, символам, ритуалам, общественной организации, стратегии выживания. Даже в наиболее отдаленных районах Восточной Европы группы населения КША сохраняли собственную модель поведения, что подтверждается археологически специфическими погребальными практиками, особенностями гончарного производства, обработки сырья и изготовления изделий из кремня (Szmyt, 2016. P. 32).

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что участие населения КША в формировании нового культурного комплекса бесспорно. Однако степень участия не настолько велика, чтобы говорить о тотальном преобладании компонента КША. В будущем влияние традиций КША вновь стало расти по нарастающей, хотя и не повсеместно, но в период становления приморской культуры (первый и второй этапы протофазы) не привело к распространению подавляющего количества форм посуды, украшений, рубящих орудий, которые могут считаться ясным отражением присутствия значительной по численности группы населения КША, сыгравшей в судьбе приморского формирования, по мнению некоторых исследователей, культурообразующую роль. Компонент КША видится в основном только в некоторых формах посуды и орнамента. На первом этапе протофазы роль этого комплекса была значительно выше, а шнуровой проявлялся слабее. И лишь на втором этапе, спустя, возможно, всего несколько десятилетий, произошла трансформация, затронувшая практически все стороны. Главной доминантой культурного комплекса становится протошнуровой компонент (вопросы взаимоотношений приморской культуры и КША в классический и постклассический периоды будут изложены в следующей статье).

Список литературы Культура шаровидных амфор и становление местных поздненеолитических сообществ юго-восточной Прибалтики

- Вайтович А. В., 2019. Роль культуры шаровидных амфор в развитии сообществ Верхнего Понеманья // Самарский научный вестник. № 2 (27). С. 106–114.

- Зальцман Э. Б., 2019а. Восточная группа приморской культуры: анализ материалов поселенческих комплексов. Ч. 1–2. М.: ИА РАН. 2 ч. (687 + 318 с.) (Материалы спасательных археологических исследований; т. 26.)

- Зальцман Э. Б., 2019б. Итоги и проблемы исследований поселенческих комплексов приморской культуры северо-восточного побережья Вислинского залива // КСИА. Вып. 254. С. 71–90.

- Зальцман Э. Б., 2020. Культурная и хронологическая принадлежность средненеолитических материалов с поселений Ушаково 3 и Прибрежное // КСИА. Вып. 258. С. 46–64.

- Свешников И. К., 1983. Культура шаровидных амфор. М.: Наука. 88 с. (САИ; вып. В1-27.)

- Тимофеев В. И., 1998. Цедмарская культура в неолите Восточной Прибалтики // ТАС. Вып. 3. Тверь. С. 273–280.

- Brazaitis D., 2005. Agrarinio neolito kultūros // Lietuvos istorija. I. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis / Red. A. Girininkas. Vilnius: Baltos lankos. P. 214–250.

- Ehrlich B., 1936. Succase // Elbinger Jahrbuch. Bd. 12/13. S. 1–98.

- Engel C., 1935. Vorgeschichte der altpreussischen Stämme. Untersuchungen über Siedlungsstetigkeit und Kulturgruppen im vorgeschichtlichen Ostpreußen. Bd. 1. Königsberg: Gräfe und Unzer. 347 S.

- Furholt M., 2003. Die absolutchronologische Datierung der Schnurkeramik in Mitteleuropa und Südskandinavien. Bonn: Habelt. 282 S.

- Goslar T., Kośko A., 2011. Z badań nad chronologią i topogenezą kujawskich kurhanów starosznurowych. Krusza Zamkowa, powiat Inowrocław, stanowisko 3 // Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV–II tysiącleciu p. n. e. Kraków; Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. S. 407–415.

- Hūbner E., 2005. Jungneolithische Gräber auf der Jütischen Halbinsel. Typologische und chronologische Studien zur Einzelgrabkultur. København: Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. 1502 S.

- Jarosz P., Włodarczak P., 2007. Chronologia bezwzględna kultury ceramiki sznurowej, w Polsce południowo-wschodniej oraz na Ukrainie // Przegląd Archeologiczny. Vol. 55. P. 71–108.

- Kilian L., 1955. Haffküstenkultur und Ursprung der Balten. Bonn: Rudolf Habelt Verlag. 320 S.

- La Baume W., 1943. Die jungsteinzeitliche Kugelamphoren-Kultur in Ost- und Westpreuβen // Prussia. Bd. 35. Königsberg: Gräfe und Unzer. S. 13–80.

- Loze I., 2008. Lubāna ezera mitrāja neolīta dzintars un tā apstrādes darbnīcas. Riga: Latvijas vēstures institūta apgāds. 188 l.

- Machnik J., 1979. Krąg kultury ceramiki sznurowej // Prehistoria Ziem Polskich. T. 2. Wrocław. S. 337–411.

- Nosek S., 1967. Kultura amfor kulistych w Polsce. Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 465 s.

- Okulicz J., 1973. Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n. e. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 590 s.

- Piličiauskas G., 2018. Virvelinės keramikos kultūra 2800–2400 cal BС. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas. 231 p.

- Rimantienė R., 1989. Nida. Senųjų baltų gyvenvietė. Vilnius: Mokslas. 211 p.

- Rimantienė R., 1996b. Šventosios 6-oji gyvenvietė // Lietuvos Archeologija. T. 14. Vilnius. S. 83–173.

- Rimantienė R., 1996а. Šventosios 4-oji radimvietė // Lietuvos Archeologija. T. 14. Vilnius. S. 5–79.

- Rimantienė R., 2016. Nida. A Bay Coast Culture Settlement on the Curonian Lagoon. Vilnius: National Museum of Lithuania. 271 p.

- Rimantienė R., Česnys G., 1990. The Late Globular Amphora culture and its creators in the East Baltic area from archaeological and anthropological points of view // Journal of Indo-European Studies. Vol. 18. № 3–4. P. 339–358.

- Šturms E., 1970. Die steinzeitlichen Kulturen des Baltikums. Bonn: Habelt. 298 S.

- Szmyt M., 1999. Between west and east people of the Globular amphora Culture in Eastern Europe: 2950–2350 BC. Poznań: Institute of Prehistory. 349 p. (Baltic-Pontic Studies; vol. 8.)

- Szmyt M., 2016. Distant East Destinations of Globular Amphora Culture People: Creation and re-Creation of Identity in Peripheral Landscapes // Transitional Landscapes? The 3rd Millennium BC in Europe. Bonn: Habelt. P. 21–34. (Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie; 292) (Human Development in Landscapes; 9.)

- Wislański T., 1966. Kultura amfor kulistych w Polsce północno-zachodniej. Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 285 s.

- Włodarczak P., 2014. The traits of Early-Bronze Pontic cultures in the development of old upland Corded Ware (Małopolska groups) and Złota culture communities // Reception zones of «Early Bronze Age» Pontic culture traditions: Baltic Basin – Baltic and Black Sea drainage borderlands, 4/3 mil. to first half 2 mil. BC / Ed. A. Kośko. Poznań: Adam Mickiewicz University, Institute of Eastern Studies. P. 7–52. (Baltic-Pontic Studies; vol. 19.)

- Włodarczak P., 2017. Towards the Bronze Age in south-eastern Poland (2300–2000 BC) // The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages. 2. 5500–2000 BC / Ed. P. Włodarczak. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. P. 275–336.

- Żurek J., 1954. Osada z młodszej epoki kamiennej w Rzucewie, pow. Wejherowski, i kultura rzuzewska // Fontes Archaeologici Posnanienses. T. 4 (1953). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. S. 1–42.