Культурная мозаика среднего палеолита Западного Тянь-Шаня: стоянка Куксарай-2

Автор: Павленок К.К., Когай С.А., Сосин П.М., Филатов Е.А., Деревнина А.С., Петржик Н.М., Курбанов Р.Н., Мухтаров Г.А., Кривошапкин А.И.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований стоянки Куксарай-2 (предгорья Западного Тянь-Шаня, восточный Узбекистан) по данным Траншеи 1 (2023 г.). Совместно с материалами Раскопов 1 и 2 (2023 г.), опубликованными ранее, индустрия Куксарая-2 характеризуется сочетанием признаков мустьерского, пластинчатого и сельунгурского технокомплексов. Предварительно, основываясь на абсолютных ОСЛ-датировках для вышележащих слоев, авторы статьи соотносят возраст древнейших культурных седиментов Куксарая-2 со временем МИС-5. Мозаичность технологических характеристик, предполагаемый возраст и окружающий контекст синхронных региональных палеолитических ансамблей (круг обирахматских и пре-обирахматских пластинчатых индустрий, тешиктакские и сельунгурские отщеповые комплексы) позволяют рассматривать данные материалы как проявление археологического фронтира - феномена конкурентного сосуществования неандертальских популяций и сообществ человека современного анатомического вида на одной территории.

Западный тянь-шань, стратиграфия, каменная индустрия, средний палеолит, археологический фронтир

Короткий адрес: https://sciup.org/147244517

IDR: 147244517 | УДК: 903.02 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-5-56-71

Текст научной статьи Культурная мозаика среднего палеолита Западного Тянь-Шаня: стоянка Куксарай-2

Новые открытия в области палеолита на территориях переплетения древних миграционных маршрутов человека в центральной части Евразии являются крайне ценными для расширения наших знаний о ранних этапах расселения человека по континенту. Это утверждение особенно актуально в отношении зон наложения культурных ареалов древних коллективов, где формировались уникальные археологические контексты, предоставляющие богатый материал для изучения культурных взаимодействий прошлого. В археологической литературе районы, где встречались и контактировали культурные группы с разными социальными и технологическими характеристиками, хозяйственным укладом, называют зонами фронтира [Кривошапкин, 2012; Zilhão, 2021]. Согласно существующим концепциям, в зоне фронтира в каменном веке мог происходить ускоренный обмен идеями и / или технологиями между населяющими эту территорию группами. Либо наоборот, раннее появление технологических инноваций и динамичные изменения в производственных практиках могли быть стимулированы острой конкуренцией между ними.

В качестве примера подобной оценки территории можно привести дискуссию вокруг концепции Эбро-фронтира [Zilhão, 2021]. В конце прошлого века на основе геоархеологических исследований было установлено, что индустрии мустье и, следовательно, неандертальцы просуществовали в районах Валенсии и Андалусии приблизительно до 30–28 тыс. л., что значительно позже, чем в других частях Западной Европы [Vega Toscano, 1990; Villaverde, Fumanal, 1990]. В то же время данные из близлежащих районов Кантабрии и северной Каталонии [Bischoff et al., 1994; Cabrera Valdes et al., 1996] указывали на то, что появление здесь людей современного облика с верхнепалеолитической индустрией датируется приблизительно 40–38 тыс. л. На основе этих данных была предложена модель, согласной которой смена неандертальцев людьми современного облика в Западной Европе происходила не лавинообразно, а являлась прерывистым процессом. Было высказано предположение, что некоторые группы неандертальцев могли быть более открытыми к новым моделям поведения, в то время как другие сохраняли традиционные культурные предпочтения [Zilhão, 2021]. Отставание в темпах культурной эволюции неандертальцев к югу от р. Эбро на северо-востоке Пиренейского полуострова объяснялось высокой эффективностью традиционных форм хозяйствования в условиях малонаселенных лесистых районов. К северу же от р. Эбро культурная эволюция поздних неандертальцев, видимо, шла ускоренными темпами в связи с необходимостью сложноорганизованной охоты на стадных травоядных животных в условиях степи. Как следствие, «северные» неандертальцы шли по пути развития в сторону верхнепалеолитического мышления, а иберийские продолжали оставаться на уровне мышления среднего палеолита вплоть до самого конца своего существования, когда им на смену пришли носители развитого ориньяка [Там же].

Подобные случаи неравномерного развития были отмечены далеко за пределами Иберии и способствовали высокой вариативности сценариев завершающего этапа существования неандертальцев в разных уголках Евразии. Помимо того, что нахождение в зоне фронтира могло играть важную роль в формировании культурного облика каждой из групп, ее населявших, эти территории могли являться зоной обмена генетическим материалом. Ярким примером зоны фронтира в этом контексте может послужить Горный Алтай [Brown et al., 2022].

Термин «археологический фронтир» впервые был применен в отношении Западного Тянь-Шаня около 10 лет назад для объяснения феномена раннего появления микрорасщепления в каменных индустриях, хронологически принадлежащих среднему палеолиту [Кривошап-кин, 2012]. В этом районе в рамках российско-узбекистанского проекта в конце ХХ – первой декаде ХХI в. проводились комплексные исследования грота Оби-Рахмат [Деревянко и др., 2001; Krivoshapkin et al., 2010] и памятника Кульбулак [Колобова, 2014; Kolobova et al., 2018]. Анализируя коллекции данных стоянок и привлекая материалы других синхронных объектов региона, один из авторов данной работы предположил, что западный Тянь-Шань мог быть зоной конкурентной борьбы между пришлой популяцией (носительницей пластинчатой технологии) и автохтонной группой населения, издавна проживавшей на данной территории (неандертальцами, носителями индустрий тешикташского типа) [Кривошапкин, 2012].

Параллельно с исследованиями Кульбулака до недавнего времени в рамках российско-польско-узбекистанского проекта в этом регионе изучались объекты палеолита, связанные с лессовидными отложениями в долине р. Ахангаран – стоянки Каттасай-1, 2 [Krajcarz et al., 2016; Kot et al., 2020], а также стоянки каменного века в местности Эрташсай (правый борт долины р. Ахангаран) и соседней долине Куксарай [Павленок и др., 2020; 2021; 2022а; Pavlenok et al., 2022]. Первые результаты исследований недавно выявленной в этой местности палеолитической стоянки Куксарай-2, которым посвящена данная работа, играют важную роль в обосновании идеи центральноазиатского фронтира в предгорьях Тянь-Шаня в эпоху среднего палеолита. Задачами настоящей работы является введение в научный оборот новых данных, полученных при исследовании Траншеи 1 в 2023 г., и определение места материалов стоянки в контексте основных культурных групп регионального среднего палеолита.

Стоянка Куксарай-2. Исследования 2021-2022 гг.

Местонахождение Куксарай-2, расположенное на водоразделе между падями Куксарай и Дзиблон в верховьях р. Ахангаран, было обнаружено в ходе археологических разведок 2021 г. [Павленок и др., 2021]. На поверхности и в техногенных обнажениях было найдено множество каменных артефактов. Для выявления археологического материала в состоянии in situ была заложена серия разведочных шурфов. Каменные артефакты зафиксированы в четырех литологических подразделениях (слои 2, 3, 5 и 6). Немногочисленность коллекции позволила в общих чертах охарактеризовать облик индустрии и предварительно выявить в ней среднепалеолитический и начально-верхнепалеолитический компоненты.

В 2022 г. для уточнения стратиграфического контекста и более четкого понимания технологических характеристик комплекса стоянки Куксарай-2 был заложен раскоп 3 × 2 м. [Пав-ленок и др., 2022а]. Раскопом была вскрыта голоценовая почва, которая после небольшого горизонта лесса переходила в погребенную почву, предположительно сформировавшуюся в эпоху МИС-5. Общая мощность вскрытой толщи, включающей 16 стратиграфических слоев, составила 6,7 м.

Было установлено, что каменные индустрии стоянки демонстрируют сочетание центростремительного, простого плоскостного и пластинчатого расщепления в каменном производстве, с возрастающей ролью последнего от нижних культурных слоев к верхним.

Ближайшим аналогом нижних культуросодержащих слоев 14 и 15, а также, с определенными оговорками, слоев 12 и 10, в публикации 2022 г. была предварительно определена выделенная на материалах пещеры Сельунгур одноименная индустрия [Krivoshapkin et al., 2020]. Также было зафиксировано, что в культурной последовательности стоянки, начиная со слоя 7, стабильно присутствует пластинчатый компонент. Он хорошо представлен в средне- и верхнепалеолитических материалах стоянки Кульбулак и серии местонахождений с экспонированным материалом [Павленок и др., 2018; 2020]. Возрастное определение 68 ± 4,2 тыс. л. (GdTL-4171), ранее полученное для этого слоя по образцу из шурфа 4 2021 г. [Pavlenok et al., 2022], помещает более древние комплексы в хронологический контекст стадии МИС-5 (~ 130–74 тыс. л.), что в целом коррелирует с оценкой верхней хронологической границы существования индустрии Сельунгура.

В 2023 г. на стоянке Куксарай-2 были заложены два раскопа площадью 6 и 10 кв. м, соединенные 8-метровой траншеей. Материалы раскопов в сжатом виде были отражены в публикации по результатам работ [Павленок и др., 2023]. В стратиграфической последовательности Раскопа 1 выявлено восемь слоев, в Раскопе 2 – пять слоев. В ходе работ было установлено принципиальное сходство стратиграфии верхних слоев двух раскопов (слои 0–2). Данные слои, по предположению П. М. Сосина, являются переработанными современными почвенными процессами отложениями МИС-3. В стратиграфии подстилающих отложений в двух раскопах были зафиксированы заметные различия. Установлено, что основная причина данного несоответствия заключается в особенностях палеорельефа исследованной площади. Участки Раскопов 1 и 2 разделены массивом неогеновых отложений, максимально близкий выход которых к дневной поверхности был зафиксирован в соединяющей раскопы Траншее 1. Это обстоятельство препятствовало развитию склоновой эрозии отложений Раскопа 2. Описание стратиграфии и археологических материалов Траншеи 1 приводится нами ниже впервые.

Стратиграфия Траншеи 1 (2023 г.)

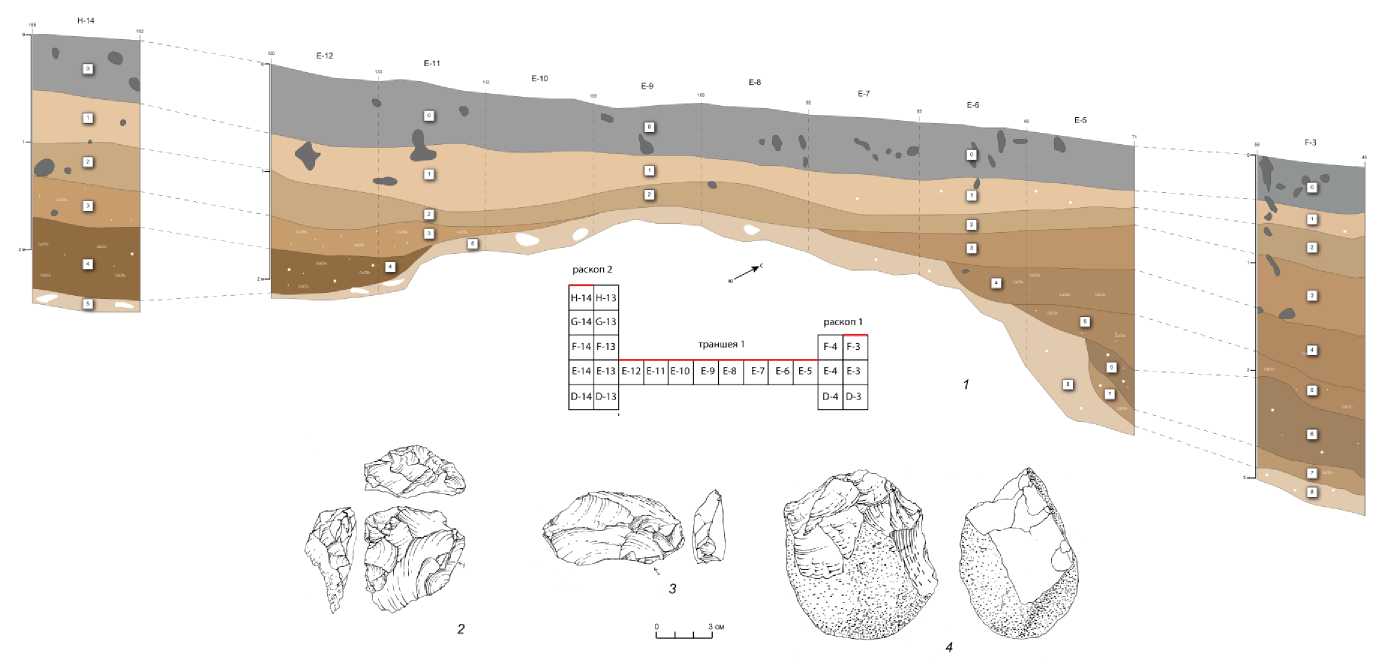

Стратиграфическое описание приводится по западной стенке (см. рисунок, 1 ). Символы генетических горизонтов почв даны по Б. Г. Розанову [1983]. Слои 0–2 Траншеи 1 присутствуют на всем ее протяжении и соответствуют аналогичным слоям Раскопов 1 и 2.

Стоянка Куксарай-2:

1 – стратиграфический разрез Траншеи 1 и корреляция с Раскопами 1 и 2 (2023 г.); 2 – радиальный нуклеус; 3 – технический скол; 4 – поперечный нуклеус Kuksarai-2 site:

1 – stratigraphic cross-section of Trench 1 and its correlation with Excavation 1 and 2 (2023); 2 – radial core; 3 – technical flake; 4 – transverse core

Слой 0, приблизительно 130–30 см (А). Суглинок тяжелый, темно-серый, сухой, уплотнен, зернисто-комковатый, тонко-среднепористый. Много ходов педофауны, копролитов. Корешки, кротовины 4 × 5 см с рыхлым материалом. Трещины усыхания до 10 см шириной заполнены рыхлым материалом. Встречаются обломки известняка до 1 см. Переход ясный по обломкам известняка.

Слой 1, приблизительно 30–0 см (LB). Коричневатый средний суглинок, среднепористый, глыбисто-комковатый, плотный, сухой, есть кротовины, CaCO 3 нет. Переход заметный по структуре.

Слой 2, приблизительно от 0 до –30 см (Bzn). Пятнистый, на коричневом фоне белесые пятна, средний суглинок, комковатый, есть биолиты, псевдомицелий и мелкие редкие конкреции до 5 мм. Переход ясный по цвету и CaCO 3 .

Нижележащие слои Траншеи 1 в центральной ее части разделены неогеновым массивом; седименты северной части Траншеи (квадраты E-5 – E-7) коррелируют с отложениями Раскопа 1, южной части (квадраты E-10 – E-12) – с отложениями Раскопа 2.

Квадраты E-5 – E-7:

-

• слой 3, от –20 до –50 см (LBz) – серо-желтый свежий средний суглинок, комковатоглыбистый, слабопористый, много биолитов, CaCO 3 нет, редкие ходы педофауны, переход заметный;

-

• слой 4, от –50 до –100 см (Bz) – светло-коричневый с желтым оттенком средний суглинок, свежий, слабопористый, комковато-глыбистый, плотные биолиты, CaCO 3 по редким порам, переход постепенный;

-

• слой 5, от –100 до –140 см – светло-коричневый свежий средний суглинок, среднепористый, плотный, глыбисто-комковатый, точки CaCO 3 , переход постепенный;

-

• слой 6, от –140 до –170 см (Bzn) – тускло-коричневый свежий средний суглинок-глина, зернисто-комковатый, редкие конкреции до 3 см, единичные биолиты, слабопористый, мелкие конкреции до 1 см, переход постепенный;

-

• слой 7, от –170 до –180 см (Bnz) – коричневатый с белесыми пятнами CaCO 3 , более светлый, пятна рыхлые типа белоглазки, биолиты, переход постепенный;

-

• слой 8, от –180 см – коренные известковые породы.

Квадраты E-10 – E-12:

-

• слой 3, приблизительно от 0 до –30 см (BmCazn) – ярко-коричневый тяжелый плотный слабопористый суглинок, обилие CaCO 3 в скоплениях до 8 см в диаметре и по вертикальным трещинам, ходам и корням (толщиной до 2–2,5 см и длиной до 20 см), переход резкий, редкие биолиты, конкреции до 2,5 мм;

-

• слой 4, от –30 до –70 см (LB) – желто-коричневый с белесыми пятнами средний суглинок, верхняя граница неровная, плотный, слабопористый, комковато-глыбистая структура, слабая пропитка CaCO 3 , переход резкий;

-

• слой 5, от –70 см – коренные известковые породы.

Археологический материал Траншеи 1 (2023 г.)

Коллекция слоя 0 насчитывает 7 каменных артефактов. Все изделия, кроме одного обломка, из кремня. Радиальный нуклеус имеет трапециевидную форму (см. рисунок, 2 ). Ударная площадка организована серией разноразмерных сколов. На фронте – негативы отщепов разных размеров, снятых в центростремительном направлении. Все остальные артефакты относятся к малоинформативной категории отходов производства: 3 обломка, чешуйка, 2 неопределимых фрагмента сколов.

Схожая по составу коллекция зафиксирована в слое 1. Все 8 артефактов из кремня, 7 из них – отходы производства (2 обломка, 3 чешуйки, 2 неопределимых фрагмента сколов). Единственным информативным изделием является скол debordant radial flake .

Более многочисленная и технологически идентифицируемая индустрия выявлена в слое 2. Из 12 предметов 4 изготовлены из некремневого сырья:

-

• первичный скол с нерегулярной ретушью. По правому краю и в дистальной зоне фиксируются фасетки отвесной дорсальной ретуши;

-

• скол устранения выпуклого участка на фронте нуклеуса ( working surface rejuvenation flake ). По правому краю и в дистальной зоне изделия читаются фасетки отвесной дорсальной ретуши, которая сформировала зубчатый контур края;

-

• технологически неопределимый отщеп с ретушью. В дистальной части скола наличествуют два крупных скола утончения. По краю этот участок подправлен мелкой крутой дорсальной ретушью;

-

• галька со следами единичных сколов.

Изделия из кремня представлены категориями технических сколов ( natural flake , de-bordant radial flake , technical flake ) и отходов производства (обломок, чешуйка, 3 осколка) без следов вторичной обработки.

Дальнейшее описание коллекции Траншеи приведено отдельно по двум участкам: квадраты Е-5 – E-7 и Е-10 – E-12 соответственно.

Материалы слоя 3 на северном участке (5 экз.) представлены серией технологически значимых типов изделий, выполненных из кремня. Среди сколов технические снятия ( natural flake , technical flake (см. рисунок, 3 ), debordant radial flake ) без ретуши и фрагмент кремневой пластины, которая в контексте данной коллекции может оцениваться как нетипичный скол-заготовка. Дополняет коллекцию обломок.

В слое 4 обнаружены исключительно нуклевидные формы: два нуклевидных обломка из кремневого и некремневого сырья и бессистемный нуклеус из кремня. Нуклеус оформлен на трещиноватом сырье, попытки организации расщепления фиксируются на множестве участков.

В слоях 5 и 6 обнаружено по одному обломку из этого сырья.

На южном участке Траншеи в слое 3 обнаружены technical flake , обломок и осколок из кремня, а также неопределимый скол с пропорциями отщепа из некремневого сырья.

В слое 4 обнаружен поперечный нуклеус из некремневого сырья и осколок из кремня. Яд-рище изготовлено на гальке гранита (см. рисунок, 4 ). Отщепы скалывались в параллельном направлении вдоль короткой оси нуклеуса с естественной поверхности.

Обсуждение результатов

Согласно палеогеографической реконструкции П. М. Сосина и имеющимся возрастным определениям [Pavlenok et al., 2022], наиболее древние отложения слоя 4 в Раскопе 2, испытавшие наименьшее эрозионное воздействие, могут принадлежать к стадии МИС-5. К этой же стадии могут принадлежать слои 4–7 Раскопа 1. В случае если данная возрастная атрибуция будет подтверждена новыми результатами ОСЛ-датирования, Куксарай-2 закрепит за собой статус древнейшей на Западном Тянь-Шане стоянки открытого типа с минимально потревоженными культурными напластованиями.

Наличие нуклеусов в разной стадии сработанности, технических сколов, массы отходов производства, а также редких преформ орудий на отдельностях породы, при минимальном присутствии сколов-заготовок и орудий на сколах, указывают, что Куксарай-2 представляет собой стоянку-мастерскую. Выявленные особенности каменной индустрии Раскопа 1 (слои 4–7) стоянки Куксарай-2, а также смежного участка Траншеи 1 в большей степени указывают на отщеповый, мустьерский характер каменного производства. Об этом свидетельствуют набор нуклеусов (радиальные и поперечные нуклеусы), состав технических сколов (natural flakes, technical flakes, debordant radial cortical flakes, debordant radial flakes, debordant lateral flakes) и орудийного набора (различные типы скребел). Также в пользу этой характеристики свидетельствуют способы вторичной обработки орудий: чередующаяся, двухрядная интенсивная ретушь; дополнительное утончение сколов. В региональном контексте данный набор признаков традиционно соотносится с тешикташской линией развития среднего палеолита [Nishiaki, Aripdjanov, 2021].

Вместе с тем единичные свидетельства пластинчатой технологии (фрагмент подпризматического нуклеуса для пластин из слоя 5, единичные пластинчатые краевые сколы из слоев 4 и 6), явно выпадающие из общего технологического контекста индустрий, указывают на то, что в среднем палеолите стоянка посещалась автохтонным для бассейна р. Ахангаран населением – создателями пластинчатых индустрий обирахматского и пре-обирахматского облика [Кривошапкин, 2012; Pavlenok et al., 2023]. Об этом же может свидетельствовать зафиксированное использование приема тронкирования сколов, в ряде случаев с последующим снятием мелких отщепов на широкую поверхность. Однако последние исследования коллекций Тешик-Таша показали, что этот прием оформления орудий использовался и неандертальцами Тешик-Таша [Павленок и др., 2022б; 2022в].

Основная часть коллекции Раскопа 2 (слои 0–3) также соотносится с отщеповой центростремительной (тешикташской) стратегией каменного производства. Об этом свидетельствует набор нуклевидных изделий, технических сколов и сколов-заготовок, близкий к основному массиву материалов Раскопа 1. Инструментарий также может быть охарактеризован как типично среднепалеолитический. К нему относятся различные формы скребел, включая зубчатые и поперечное скребло с лезвием на ударной площадке сельунгурского типа; преформы орудий на отдельностях породы; унифасиальное орудие из слоя 3. Как и в индустриях Раскопа 1, орудия чаще оформлялись с использованием приемов, не свойственных региональным пластинчатым индустриям среднего палеолита. Это чередующаяся ретушь, формирующая волнистый либо зубчатый контур рабочего края; двухрядная интенсивная ретушь. Наряду с типично мустьерскими формами, индустрии слоев 0–3 включают редкие разноразмерные пластинчатые сколы, которые представлены в категориях технических сколов и сколов-заготовок.

Полное отсутствие пластинчатого компонента в индустрии слоя 4 Раскопа 2 на данном этапе изучения стоянки может интерпретироваться как маркер технологической гомогенности комплекса. Вместе с тем присутствие, наряду с продуктами радиальной отщеповой техники, двух отщепов леваллуазской морфологии сближает данный комплекс с материалами грота Тешик-Таш. Наличие эпизодического леваллуазского расщепления в индустрии данного объекта недавно получило дополнительное обоснование [Павленок и др., 2022б; 2022в]. Вместе с тем ранее высказанное предположение о сходстве наиболее древних индустрий Куксарая-2 с материалами пещеры Сельунгур [Krivoshapkin et al., 2020] не получило убедительного подтверждения. Как и в коллекции 2022 г., в новых материалах отсутствуют бифа-сы, выполненные в плоско-выпуклой манере, и технологически диагностируемые сколы их оформления. Однако наличие специфических орудийных типов (тейякских остриев, скребел сельунгурского типа) в наиболее древних комплексах Куксарая-2, видимо, свидетельствует о проникновении определенных сельунгурских культурных импульсов в регион. Последние данные о верхней хронологической границе сельунгурской индустрии (МИС-5) [Ibid.] не противоречат этому предположению.

Заключение

Западный Тянь-Шань является ключевым регионом для понимания культурных процессов, проистекавших на территории запада Центральной Азии в каменном веке. Здесь сосредоточены стратифицированные палеолитические объекты, на основе которых традиционно выстраиваются культурно-хронологические схемы развития регионального палеолита. В XXI в. в результате исследований материалов стоянок Оби-Рахмат, Кульбулак, Катта-сай-1, 2 на смену парадигме о плавном эволюционном развитии на этой территории единой палеолитической культуры пришло восприятие регионального среднего палеолита как ва- риабельного явления [Кривошапкин, Павленок, 2015]. В развитие этой модели первые результаты исследований стоянки Куксарай-2 позволяют уже сейчас высказать предположение, что верховья Ахангарана были заселены носителями тешикташской традиции камнеобработ-ки в эпоху МИС-5 (~ 130-74 тыс. л.), т. е. примерно в то же время, когда в регионе обитали человеческие коллективы, материальная культура которых известна по материалам стоянок Оби-Рахмат и Кульбулак и характеризуется пластинчатой направленностью [Кривошапкин и др., 2019]. При этом наличие специфических орудийных типов в наиболее древних комплексах Куксарая-2 может быть интерпретировано как результат проникновения определенных сельунгурских культурных импульсов с соседних территорий в регион также в эпоху МИС-5.

Зафиксированная нами мозаичность индустрии Куксарая-2 является важным аргументом в пользу признания за территорией западных низкогорий Тянь-Шаня статуса зоны фронтира в эпоху среднего палеолита. К сожалению, большинство известных здесь палеолитических комплексов являются набором экспонированных артефактов. Сейчас их относят к среднему или верхнему палеолиту только по общей типологии каменных изделий, что определяет дис-куссионность оценок их возраста и создает значительные сложности при построении схем начального заселения этих территорий. В этом контексте роль новых археологических стоянок с минимально потревоженными культурными напластованиями среднего палеолита многократно возрастает. Таким образом, стоянка Куксарай-2 только начинает раскрывать свой потенциал, и в ходе ее дальнейшего изучения будут получены ответы на многие вопросы культурного развития Западного Тянь-Шаня в среднем палеолите.

Список литературы Культурная мозаика среднего палеолита Западного Тянь-Шаня: стоянка Куксарай-2

- Деревянко А. П., Кривошапкин А. И., Анойкин А. А., Исламов У. И., Петрин В. Т., Сай фуллаев Б. К., Сулейманов Р. Х. Ранний верхний палеолит Узбекистана: индустрия грота Оби-Рахмат (по материалам слоев 2-14) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2001. № 4 (8). С. 42-63.

- Колобова К. А. Верхний палеолит Западного Памиро-Тянь-Шаня: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск, 2014. 38 с.

- Кривошапкин А. И. Оби-Рахматский вариант перехода от среднего к верхнему палеолиту в Центральной Азии: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск, 2012. 39 с.

- Кривошапкин А. И., Курбанов Р. Н., Томсен К. Й., Колобова К. А., Шнайдер С. В., Мюр рей Э. С. Первые результаты люминесцентного датирования Грота Оби-Рахмат (Узбекистан) // Геохронология четвертичного периода: инструментальные методы датирования новейших отложений. М.: Изд-во ИГ РАН - ГИН РАН, 2019. С. 109.

- Кривошапкин А. И., Павленок К. К. Вариабельность комплексов обирахматской традиции в каменном веке Центральной Азии // Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии. Иркутск: Оттиск, 2015. С. 71-76.

- Павленок Г. Д., Лелох М., Кот М., Павленок К. К., Когай С. А., Холматов А., Хужаназаров М., Шимчак К. Новые палеолитические местонахождения в долине Эрташсая (Западный Тянь-Шань) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2020. Т. 26. С. 189-194.

- Павленок К. К., Бочарова Е. Н., Когай С. А., Павленок Г. Д. Технологический репертуар неандертальцев Тешик-Таша: новые данные // Уральский исторический вестник. 2022б. № 2 (75). С. 115-127.

- Павленок К. К., Бочарова Е. Н., Медведев С. П., Когай С. А., Павленок Г. Д. Технологическая вариабельность каменного производства в индустрии грота Тешик-Таш // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2022в. Т. 21, № 7: Археология и этнография. С. 37-52. https://doi.org/10.25205/1818-7919-2022-21-7-37-52

- Павленок К. К., Когай С. А., Сосин П. М., Деревнина А. С., Таратунина Н. А., Петр жик Н. М., Юдин И. А., Мухтаров Г. А., Турсунов С. С., Харевич В. М., Чистяков П. В. Открытие индустрии с сельунгурскими чертами на Западном Тянь-Шане: стоянка Куксарай-2 (раскоп 1) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2022а. Т. 28. С. 229-237.

- Павленок К. К., Когай С. А., Сосин П. М., Курбанов Р. Н., Деревнина А. С., Филатов Е. А., Петржик Н. М., Мухтаров Г. А., Турсунов С. С., Юдин И. А., Бурашникова К. С. Индустриальная дихотомия в каменном производстве стоянки Куксарай-2 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2023. Т. 29. С. 266-274.

- Павленок К. К., Павленок Г. Д., Когай С. А., Лелох М., Якубчак М., Мухтаров Г., Холматов А., Кот М. Новые стратифицированные палеолитические местонахождения в долине р. Ахангаран (Узбекистан) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2021. Т. 27. С. 209-215.

- Павленок К. К., Павленок Г. Д., Когай С. А., Хужаназаров М. Региональные истоки обирахматской традиции камнеобработки: новые материалы стоянки Кульбулак // Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2018. Т. 24. С. 3-22.

- Розанов Б. Г. Морфология почв. М.: Изд-во МГУ, 1983. 320 с.

- Bischoff J. L., Ludwig K., Garcia J. F., Carbonell E., Vaquero M., Stafford T. W., Jull A. J. T. Dating of the Basal Aurignacian Sandwich at Abric Romani (Catalunya, Spain) by Radiocarbon and Uranium-Series // Journal of Archaeological Science. 1994. Vol. 21, iss. 4. P. 541- 551.

- Brown S., Massilani D., Kozlikin M. B., Shunkov M. V., Derevianko A. P., Stoessel A., Jope-Street B., Meyer M., Kelso J., Pääbo S., Higham T., Douka K. The earliest Denisovans and their cultural adaptation // Nature Ecology and Evolution. 2022. Vol. 6. P. 28-35.

- Cabrera Valdes V., Valladas H., Bernaldo de Quiros F., Hoyos M. La transition Paléolithique moyen-Paléolithique supérieur à El Castillo (Cantabrie): nouvelles datations par le carbone-14 // Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série 2. Sciences de la terre et des planets. 1996. Vol. 322, no. 12. P. 1093-1098.

- Kolobova K. A., Flas D., Krivoshapkin A. I., Pavlenok K. K., Vandenberghe D., De Dapper M. Reassessment of the Lower Paleolithic (Acheulean) presence in the western Tien Shan // Archaeological and Anthropological Sciences. 2018. No. 10. P. 615-630.

- Kot M., Pavlenok K., Krajcarz M. T., Pavlenok G., Sneider S., Khudjanazarov M., Leloch M., Szymczak K. Raw material procurement as a crucial factor determining knapping technology in the Katta Sai complex of Middle Palaeolithic sites in the western Tian Shan piedmonts of Uzbekistan // Quaternary International. 2020. Vol. 559. P. 97-109.

- Krajcarz M. T., Kot M. A., Pavlenok K., Fedorowicz S., Krajcarz M., Lazarev S. Y., Mro czek P., Radzhabov A., Shnaider S., Szymanek M., Szymczak K. Middle Paleolithic sites of Katta Sai in western Tian Shan piedmont, Central Asiatic loess zone: Geoarchaeological investigation of the site formation and the integrity of the lithic assemblages // Quaternary International. 2016. Vol. 399. P. 136-150.

- Krivoshapkin A., Kuzmin Y., Jull A. J. Chronology of the Obi-Rachmat grotto (Uzbekistan): first results on the dating and problems of the Paleolithic key site in Central Asia // Radiocarbon. 2010. Vol. 52, no. 2-3. P. 549-554.

- Krivoshapkin А., Viola B., Chargynov T., Krajcarz M. T., Krajcarz M., Fedorowicz S., Shnai der S., Kolobova K. Middle Paleolithic variability in Central Asia: Lithic assemblage of Sel’Ungur cave // Quaternary International. 2020. Vol. 535. P. 88-103.

- Nishiaki Y., Aripdjanov O. A new look at the Middle Paleolithic lithic industry of the Teshik-Tash Cave, Uzbekistan, West Central Asia // Quaternary International. 2021. Vol. 596. P. 22-37.

- Pavlenok G. D., Kogai S. A., Kurbanov R. N., Mukhtarov G. A., Pavlenok K. K. The Emergence of Levallois Blade Industry in the Western Foothills of Tien Shan: Kulbulak Layer 24 // Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia. 2023. Vol. 51, iss. 2. P. 14-26.

- Pavlenok K., Kot M., Moska P., Leloch M., Muhtarov G., Kogai S., Khudjanazarov M., Holmatov A., Szymczak K. New evidence for mountain Palaeolithic human occupation in the western Tian Shan piedmonts, eastern Uzbekistan // Antiquity Project Gallery. 2022. Vol. 96 (389). P. 1292-1300.

- Vega Toscano L. G. La fin du Paléolithique moyen au sud de l'Espagne: ses implications dans le contexte de la Péninsule Ibérique // Paléolithique moyen récent et Paléolithique supérieur ancien en Europe (Colloque International De Nemours, 9-11 mai 1988). Mémoires du Musée de Préhistoire de l’Ille de France, 1990. No. 3. P. 169-176.

- Villaverde V., Fumanal M. P. Relations entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur dans le versant méditerranéen espagnole // Paléolithique moyen récent et Paléolithique supérieur ancien en Europe (Colloque International De Nemours, 9-11 mai 1988). Mémoires du Musée de Préhistoire de l’Ille de France, 1990. No. 3. P. 177-183.

- Zilhão J. The late persistence of the Middle Palaeolithic and Neandertals in Iberia: A review of the evidence for and against the “Ebro Frontier” model // Quaternary Science Reviews. 2021. Vol. 270. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2021.107098