Культурно-географические маркеры города как объекты внимания художников (на примере Владивостока)

Автор: Рябкова Татьяна Викторовна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Региональные исследования истории и культуры

Статья в выпуске: 2 (26), 2021 года.

Бесплатный доступ

Исследование призвано выявить характерные особенности образов объектов (маркеров), выражающих сущность городского пространства Владивостока. Источниками послужили картины местных художников с изображениями городских пейзажей, а также результаты научных изысканий культурологов, историков искусства, архитекторов и экспертов в области разработки концепций брендирования. Рассмотрены три маркера городского пространства Владивостока, (район Миллионка, Владивостокский фуникулер и Золотой мост). Проанализированы работы художников, в которых эти маркеры получили подтверждение своей значимости, раскрыты художественные нюансы, свойственные их изображению. Установлены общие характеристики образов, в совокупности отражающие позитивный образ города. Определено, что при создании концепции локального или регионального брендирования творчество местных художников может служить важным источником и средством определения узнаваемых образов.

Образ города, семиотический подход, стилевой анализ, приморские художники, пространственные маркеры, миллионка, фуникулер, золотой мост

Короткий адрес: https://sciup.org/170178917

IDR: 170178917 | УДК: [911.375.64+725.95]:347.782(571.63-25) | DOI: 10.36343/SB.2021.26.2.007

Текст научной статьи Культурно-географические маркеры города как объекты внимания художников (на примере Владивостока)

Характерной чертой современного социально-экономического и культурного развития России является возрастание интереса к внутреннему туризму, которое приобрело характер серьезной тенденции на фоне огра- ничений, связанных с пандемией COVID-19, вызвавших закрытие государственных границ и закономерный кризис сферы международного туризма. К сожалению, российская туристическая отрасль оказалась не вполне готова к подобному повышению своей востребованности как в плане наличия инфраструктурных проблем, так и в аспекте достаточно слабой информационной поддержки того потенциала, который заложен в отечественных туристических объектах. Решению последней проблемы во многом способствует создание и продвижение концепций регионального и локального брендирования, которые бы позволили сделать туристический продукт оригинальным, узнаваемым и популярным. Брендирование также способствует формированию и развитию соответствующей идентичности у представителей местных сообществ, которые посредством восприятия брендов осознают себя не только жителями своих городов и регионов, но и гражданами великой страны, имеющей глубокую историю и богатые традиции.

Не является исключением здесь и Владивосток — портовый город, который был основан в 1860 г., центр Приморского края, столица Дальнего Востока. Туристические объекты, являющиеся частью городского пространства Владивостока, могут получить общероссийскую известность в том числе благодаря эффективному брендированию.

Различные объекты Владивостока рассматривались в качестве городских маркеров и основы для брендирования в целом ряде исследований. Например, Г. А. Гоми-левская и Ю. В. Дмитриенко анализировали бренд «Владивосток — морские ворота России» в аспекте его возможного влияния на развитие морского туризма в Приморье [10]. Несколько иной ракурс проблемы был затронут Д. П. Краснощековой с соавторами, рассмотревшими на примере Владивостока туристические маршруты как метод брендинга города [19]. Роль творческой индустрии в процессах формирования и развития имиджа территории Владивостока исследовалась Т. В. Метляевой и М. В. Бондарь [22]. Между тем значение отдельных объектов как туристических маркеров городского пространства пока не вошло в сферу исследовательского внимания. То же самое наблюдение можно отнести и к творчеству художников, отражающих на своих полотнах знаковые элементы городского пейзажа.

Данное исследование призвано выявить характерные черты, свойственные образам объектов-маркеров городской среды Владивостока, изображенным на картинах местных мастеров живописи.

Основой для исследования послужили объекты-маркеры городской среды Владивостока, изображающие их живописные полотна владивостокских художников, а также результаты исследований российских культурологов, архитекторов, искусствоведов.

В процессе исследования существенно важным было найти оптимальные методологические инструменты, позволяющие осуществить выбор соответствующих городских маркеров. Одним из подобных инструментов стало рассмотрение городского пространства как визуального текста, представляющего большой интерес для ученых, специализирующихся в различных отраслях знания. Семиотический подход к анализу образа города встречается в современных социологических, философских, культурологических, урбанистических исследованиях [2] [3] [12] [18] [20]. Основы этого подхода были заложены еще в XX в. в трудах Р. Барта [4], У. Эко [27], Ю. М. Лотмана [21], В. Н. Топорова [23], Н. А. Хренова [25], А. В. Иконникова [17] и др.

В самом общем виде семиотический подход предполагает концептуальное обоснование коммуникации между различными субъектами как процесса, в котором огромную роль играют различные знаковые системы. При этом знаками могут выступать не только привычные символы, но и различные образы, материальные объекты, обладающие определенным значением. В данном исследовании в качестве знаков выступают именно городские маркеры, а творчество художников становится посредником между самим знаком и реципиентом (субъектом, воспринимающим его).

В начале XXI в. российский ученый Д. Н. Замятин предложил выделить междисциплинарное научное направление «гуманитарная география» на стыке культурной географии, культурологии, культурной антропологии, культурного ландшафтоведения, когнитивной географии, мифогеографии, истории, философии, политологии, когнитивных наук, искусствоведения, языкознания и литературоведения, социологии, психологии [14]. По утверждению исследователя, образ в широком смысле выявляет «рельеф» культуры, являясь одновременно культурой в высших ее проявлениях [13, с. 11].

Разумно предположить, что образ города в творчестве художников проявляется в виде изображения и визуального осмысления его смысловых доминант — маркеров города. Ю. Р. Горелова подчеркивает, что эти визуально воспринимаемые маркеры «могут определяться как в городских реалиях, так и в рамках художественных образов городов, созданных в пейзажах художников» [11]. С. А. Голубков выделяет в числе этих маркеров — опознавательных знаков города, элементов само-презентации — социокультурные институты, то есть такие точки, как храмы, театры, музеи, образовательные учреждения, рынки, площади и т. д. [9, с. 100].

Для достижения поставленных целей в первую очередь необходимо изучить пространственные маркеры Владивостока, которые зачастую также являются туристически значимыми местами и формируют его бренд. Затем следует проанализировать, как в работах художников эти маркеры, с одной стороны, получают «официальное» подтверждение значимости, с другой — способствуют узнаваемости самой картины. Наконец, важно определить своеобразие творческой манеры живописцев при изображении одних и тех же маркеров.

Настоящее исследование поможет выяснить, насколько востребованность городского объекта как живописного образа способствует его определению в качестве пространственного маркера, что позволит более эффективно разрабатывать концепции регионального или локального брендирования.

Среди туристически значимых мест Владивостока обычно выделяется Золотой мост, маяк «Токаревская кошка», смотровая площадка «Орлиное гнездо» (на реконструкции), фуникулер, владивостокская крепость, исторический центр — Миллионка, набережные Цесаревича и Спортивная [1] [28].

Все вышеперечисленные объекты привлекают внимание не только туристов, но и жителей города, в частности художников, которые в силу профессиональной специфики отличаются особым подходом к восприятию окружающего мира: замечают детали, способны делать визуальные и эмоциональные обобщения и главным образом выражают свое восприятие города через художественное творчество. Комбинация образов отдельных элементов-маркеров является частью общего образа Владивостока как в живописи современных художников, так и в массовом сознании. Рассмотрим некоторые из этих элементов подробнее.

Миллионка — центр старого Владивостока, одно из самых легендарных и экзотических мест города. До 1930-х гг. Миллионка представляла собой густонаселенные кварталы трущоб, пристанище китайской диаспоры, обитателей дна социальной лестницы, уголовников, контрабандистов, фальшивомонетчиков, наркоманов, проституток. После «зачистки» трущоб силами НКВД и милиции квартиры стали раздавать тем трудящимся Страны Советов, которым не нашлось в городе более приличного жилья [26]. Постепенно место облюбовала местная богема: писатели, поэты, живописцы предпочитали дешевое жилье, пусть и с минимумом удобств. Здесь же располагались мастерские художников, часть из них сохранилась до сих пор.

Таким образом, Миллионка не просто исторически значимая точка города, но и место активной творческой жизни, в частности деятельности художников. Неудивительно, что это пространство нередко появляется на картинах приморских живописцев. Мил-лионку можно увидеть, например, в работах Ю. А. Аксенова («Крыши Миллионки» (этюд). 1977. Картон, масло. 35×50 см), В. А. Камов-ского («Ул. Фокина. Май». 1998. Картон, масло. 50×80 см), Г. Л. Кунгурова («Миллионка». 1995. Ксилография. 21,5×23 см) и др.

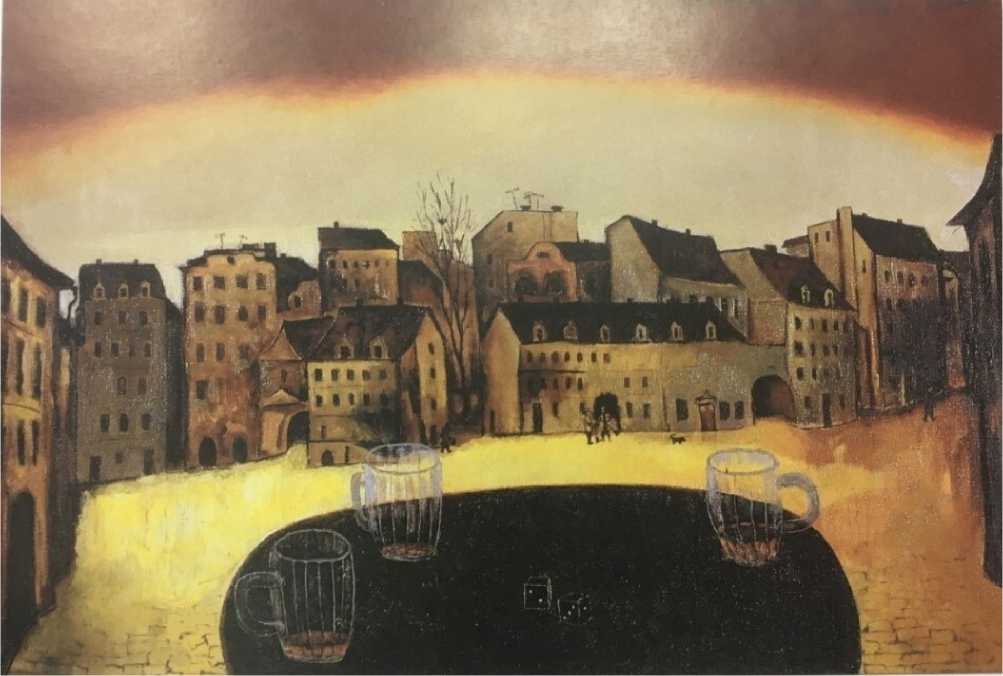

Интересна картина Е. А. Ткаченко «Утро. Миллионка» [7, с. 45] (рис. 1). Желтоватыми и коричневыми красками изображено утро, очевидно, после долгой игры в кости. На черном круге стола стоят три стеклянные кружки, практически опустошенные. Место четвертого игрока как бы предлагается занять зрителю. Яркий полукруг света на заднем пла-

Рис. 1. Ткаченко Е. А. Утро. Миллионка. 2000. Холст, масло. 70×100 см [7, с. 45]

Fig. 1. E. A. Tkachenko. Morning. Millionka. 2000. Oil on canvas. 70 × 100 cm [7, p. 45]

не картины — поднимающееся солнце и при этом словно открывающиеся после сна веки. Мы видим одну из улиц Миллионки, и хотя реальный аналог этого места подобрать трудно, все характерные черты района присутствуют: плотная застройка, уходящие вдаль переулки, многочисленные арки, скатные крыши со слуховыми чердачными окнами. Реалистичное, но не фотографическое изображение создает художественный образ Миллионки как места для отдыха, встреч с друзьями. Это одновременно и воспоминания о «разгульном» прошлом квартала, и его «новая жизнь» в качестве пространства общения и работы художников.

Фуникулер во Владивостоке появился в 1962 г. Длиной 183 метра, один из двух действующих фуникулеров в России, он интересен для туристов и используется горожанами как общественный транспорт — альтернативный маршрут предоставляет крутая каменная лестница из 368 ступенек [24]. Считается, что Н. С. Хрущев, подписавший указ о строительстве фуникулера, вдохновился опытом сан-францисских трамваев, так называемых “cable car”. Фуникулер Владивостока — это два вагончика с канатным приводом, которые ходят вверх-вниз по склону сопки Орлиной, связывая улицы Пушкинскую и Суханова.

На живописных полотнах художников Владивостока этот городской объект часто появляется как часть пейзажного вида. Трасса фуникулера представляет в ряде картин центральную, четко выраженную диагональ. В зависимости от ракурса, эта ось слева направо либо поднимается вверх, либо спускается вниз, а вагончики добавляют дополнительную динамику. Художники по-разному акцентируют роль фуникулера в таких пейзажах. Например, в картине А. Н. Помазенко «Фуникулер» красный и синий вагончики притягивают к себе внимание, несмотря на то что смещены чуть ниже геометрического центра холста. При этом остальная часть полотна полна свободы, воздуха, моря. Благодаря выбранной верхней ракурсной точке обзора мы видим панорамный, обобщающий образ го-

Рис. 2. Косенко-Лубянова В. В. Фуникулер. 2001. Холст, масло. 30×45 см [7, с. 29] Fig. 2. V. V. Kosenko-Lubyanova. Funicular. 2001. Oil on canvas. 30 × 45 cm [7, p. 29]

пространства. Радуга и Млечный Путь на небосводе считались мостами между сферами существующего бытия [5, с. 172]. Мост всегда означал переход из одного состояния в другое, это мощный символ перемен и трансформации.

Немецкий философ, классик социологии ГеоргЗим-мель писал: «Мы воспринимаем как связанное лишь то, что прежде некоторым образом изолировали. Чтобы впоследствии соединиться, вещи сначала должны быть отделены друг от друга. <…> Мост в соотношении разделения и сое- рода, при этом он не выглядит загроможденным, так как две трети картины занято морскими просторами.

В одноименной картине В. В. Косенко-Лубяновой [7, с. 29] (рис. 2) фуникулер расположен с противоположной стороны и на более низком уровне. Поэтому на заднем плане мы видим шпиль лютеранской кирхи, купол часовни св. Татьяны, модернистский купол дома Фихмана (ул. Пушкинская, 35). Большая часть зданий утопает в листве, а за ними море, корабли, портовые краны скрываются туманом. На переднем плане под арками оснований фуникулера стоят прохожие, некоторые поднимаются по лестнице. Обрамление картины создают осенние деревья с яркими мазками листвы. Все это придает работе романтичное, немного меланхолическое, осеннее настроение.

В 2012 г. во Владивостоке открылся вантовый мост через бухту Золотой Рог, который тут же получил название «Золотой мост». Это один из пяти самых больших вантовых мостов мира, а по длине главного пролета является рекордсменом книги рекордов Гиннесса [16].

Мост — значимый символ для всех культур мира. Его образ включает в себя амбивалентное значение разделения и связи. Мост — символ перехода, например, через реку, которая разделяет мир земной и потусторонний. Он олицетворяет сообщение между Небом и Землей, объединение человека и божества, связь между разными точками сакрального динения отдает приоритет последнему (преодолевая дистанцию между двумя точками, он делает эту дистанцию одновременно зримой и измеримой)» [15, с. 145,147].

Духовный смысл мостов в культуре различных обществ создавался не только исходя из практической ценности и необходимости закрепить в общественном сознании понимание их как важных частей инфраструктуры государств. Мосты также стали символом самоутверждения человека и преодоления сил природы.

«Золотым мостом» в Средние века именовали Константинополь, столицу могущественной Византийской империи. Богатейший город стоял на перекрестке двух важных торговых путей: первый из них, сухопутный, вел из Европы в Азию, а второй, водный — из Средиземного моря в Черное. Таким образом, Константинополь действительно служил «золотым мостом» между Востоком и Западом [8, с. 364]. Интересно, что Золотой мост во Владивостоке получил свое имя благодаря тому, что расположен в бухте Золотой Рог, названной в честь одноименного залива, на берегу которого находился Константинополь.

Глубокий символический и метафорический смысл самого образа способствовал популярности Золотого моста у городских живописцев. В начале строительства превалировало отношение к мосту как к масштабному проекту преображения окружающей приро- ды. Работы с характерным названием «Мост строится» появляются у различных художников (В. А. Камовский. 2010. Картон, масло. 44×167,5 см; Е. В. и О. В. Осиповы. 2012. Холст, масло. 60×100 см).

C 2012 г. уже возведенный Золотой мост часто встречается на картинах художников Владивостока. Это могут быть пейзажи, где мост является центром изображения (см., например, С. Д. Горбачев «Мост». 2012. Холст, масло. 60×60 см), либо работы, где он изображается как одна из многочисленных деталей облика Владивостока (см.: В. В. Косенко «Остановись, мгновение». 2014. Холст, масло. 60×80 см; В. П. Цой «Вид из окна». 2014. Холст, масло. 45×77 см и др.). Интересна работа Д. На-ливайко «Владивосток на небесах» [6] (рис. 3). Автор разместил посреди космического пустого пространства достаточно узнаваемый Золотой мост, где он соединяет расположенные на отдельных облаках районы города. Метафорическое отображение двойственного объединения-разъединения выражено в этой работе в полной мере.

Итак, в процессе исследования были рассмотрены туристически значимые объекты города Владивостока, формирующие его бренд среди горожан и туристов и получившие отражение в картинах местных художников. Миллионка, фуникулер, Золотой мост имеют разную по протяженности историю, функциональную и культурную ценность, но одинаково влияют на образ города, по сути, являясь его «классическими» маркерами. Среди характерных черт, присущих изображениям этих объектов, можно выделить нацеленность последних на создание определенного ассоциативного ряда, возникающего в сознании людей, воспринимающих художественное произведение; органичную включенность объектов в окружающее пространство; образность, зачастую переходящую в метафоричность, а также спокойную созерцательную, местами не лишенную лирических оттенков манеру изображения. Все эти характеристики в своей совокупности отражают позитивный образ города, имеющего глубокую и интересную историю и одновременно устремленного в будущее.

Уникальность творческих идей художников Приморского края определяет разницу в подходах к изображению рассмотренных объектов, однако уже сам выбор данных маркеров говорит об определенной общности при восприятии культурного кода города Владивостока. Опираясь на результаты проведенного исследования, можно также заключить, что творчество местных художников, без сомнения, служит важным источником и средством определения узнаваемых образов при создании концепции локального или регионального

Рис. 3. Наливайко Д. Владивосток на небесах. 2015. Роспись на стене. Эмаль [6]

Fig. 3. D. Nalivaiko. Vladivostok in the Sky. 2015. Mural. Enamel [6]

брендирования, носящего гео-культурный характер.

Следующим этапом в работе над изучаемой проблемой может стать рассмотрение социально-культурных объектов: исторических памятников, духовных, образовательных, политических центров, которые получили отражение в картинах местных художников и определение факторов, повлиявших на выбор таких объектов. Изучение пространственных маркеров города поможет понять образ Владивостока как в концепциях локального брендирования, так и в творчестве местных художников.

Список литературы Культурно-географические маркеры города как объекты внимания художников (на примере Владивостока)

- 30 достопримечательностей Владиво¬стока, которые стоит посмотреть [Электронный ресурс] // TripPlanet. URL: https://tripplanet.ru/dostoprimechatelnosti-vladivostoka/ (дата обращения: 03.01.2021).

- Аванесов С. С. Визуальная семиотика города: перспектива исследования городских текстов // Прак¬сема. Проблемы визуальной семиотики. 2016. № 4(10). С. 9–22.

- Анисимов Н. О. Город в дискурсе семиотики // Juvenis scientia. 2018. № 12. С. 33–35.

- Барт Р. Семиология и градостроительство // Со¬временная архитектура. 1971. № 1. С. 7–10.

- Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М.: Ре¬спублика, 1996.

- Владивосток глазами художников [Элек¬тронный ресурс] // Вконтакте. URL: https://vk.com/photo-7745650_418347690?rev=1 (дата обращения: 13.01.2021).

- Владивосток. Художественный портрет: альбом / сост. О. Зотова. Владивосток: Русский остров, 2012.

- Вовк О. В. Энциклопедия знаков и символов. М.: Вече, 2006.

- Голубков С. А. Социокультурные институты го¬рода как маркеры // Полифония городских пространств. Философско-культурологические теории и хронотопия: сб. науч. статей / под ред. Е. Бурлиной. Самара: Меди¬а-книга, 2014. Т. 1. С. 100–104.

- Гомилевская Г. А. Дмитриенко Ю. В. Формиро¬вание туристской идентичности г. Владивостока в кон¬тексте бренда: «Владивосток – морские ворота России» // Территория новых возможностей. Вестник Владиво¬стокского государственного университета экономики и сервиса. 2016. № 1. С. 142–153.

- Горелова Ю. Р. Город как концепт и визуаль¬но-художественный образ // Урбанистика. 2018. № 1. С. 74–89. DOI: 10.7256/2310-8673.2018.1.24086.

- Гришанин Н. В. Текст, символ, миф в семио¬тическом анализе городской культуры: автореф. дис. … канд. культурологии. СПб., 2007.

- Замятин Д. Н. Геокультурный брендинг тер¬риторий: концептуальные основы // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2013. № 5. С. 11–23.

- Замятин Д. Н. Гуманитарная география: про¬странство, воображение и взаимодействие современ-ных гуманитарных наук // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 3. С. 26–50.

- Зиммель Г. Мост и дверь // Социология власти. 2013. № 3. С. 145–150.

- Золотой мост во Владивостоке – все самое интересное от проекта до наших дней [Электронный ресурс] // ArchitectureGuru – Архитектурные сооруже¬ния мира. URL: https://architectureguru.ru/zolotoj-most-vo-vladivostoke/ (дата обращения: 20.01.2021).

- Иконников А. В. Пространство и форма в архи¬тектуре и градостроительстве. М.: КомКнига, 2006.

- Касаткина С. С. Семиотический подход к ис¬следованию города как системы // Философская мысль. 2017. № 6. С. 101–110.

- Краснощекова Д. П., Зайчиков Р. С., Пономарен¬ко Н. В. Формирование туристических маршрутов как метод брендинга города на примере г. Владивостока // Новые идеи нового века – 2020: материалы ХХ Между¬нар. науч. конф. Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, 2020. Т. 2. C. 170–176.

- Курохтина С. Р. Визуальное пространство го¬рода: семиотический подход // Известия Саратовского университета. Новая серия. 2020. Т. 20. Вып. 4. С. 364–368. (Сер. «Философия. Психология. Педагогика»). DOI: 10.18500/1819-7671-2020-20-4-364-368.

- Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. М.: Аз¬бука-Классика, 2016.

- Метляева Т. В. Бондарь М. В. Проблемы пози¬ционирования творческой индустрии в аспекте форми¬рования имиджа города Владивостока [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2. Ч. 2. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=22907 (дата обращения: 21.02.2021).

- Топоров В. Н. Петербургский текст русской культуры: избранные труды. СПб.: Искусство-СПб., 2003.

- Уфимцев Ю. Как во Владивостоке появился фу¬никулер [Электронный ресурс] // Конкурент. 2 мая 2012. URL: https://konkurent.ru/article/10313 (дата обраще¬ния: 11.01.2021).

- Хренов H. A. Образы города в истории: психо¬логический аспект смены парадигмы // Общественные науки и современность. 1995. № 6. С. 150–161.

- Шолох Е. Владивостокское дно – Миллион¬ка [Электронный ресурс] // Конкурент. 10 фев. 2004. URL: https://konkurent.ru/article/1977 (дата обращения: 03.01.2021).

- Эко У. Отсутствующая структура: введение в семиологию. М.: Corpus, 2019.

- Must see Владивостока: 10 мест, которые дол¬жен посетить каждый турист [Электронный ресурс] // PrimaMedia. URL: https://primamedia.ru/news/471866/ (дата обращения: 03.01.2021).