Культурно-хронологическая планиграфия поселений Старый Московский Тракт-4 и Старый Московский Тракт-5 на северо-западе Барабинской лесостепи (предварительные выводы)

Автор: Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю., Веретенников А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

По результатам исследований 2016-2018 гг. на различных участках поселений Старый Московский Тракт (СМТ)-4, -5 представлены предварительные выводы о планиграфии комплексов неолита - раннего металла. Подробно рассмотрены материалы из раскопов 2018 г. Подтверждено наблюдение о планиграфической локализации комплекса гребенчато-ямочной общности на участках, удаленных к востоку от края террасы (юго-восточная периферия поселения СМТ-5и северная часть поселения СМТ-4). В то же время характер связи гребенчато-ямочной керамики с жилищами № 1-8 поселения СМТ-4 остается не установленным. Данная проблема актуализирует исследование объектов на восточных участках.

Поселение старый московский тракт-4, поселение старый московский тракт-5, неолит, ранний металл, планиграфия, плоскодонная керамика, гребенчато-ямочная общность, барабинская лесостепь

Короткий адрес: https://sciup.org/145144976

IDR: 145144976 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.214-218

Текст научной статьи Культурно-хронологическая планиграфия поселений Старый Московский Тракт-4 и Старый Московский Тракт-5 на северо-западе Барабинской лесостепи (предварительные выводы)

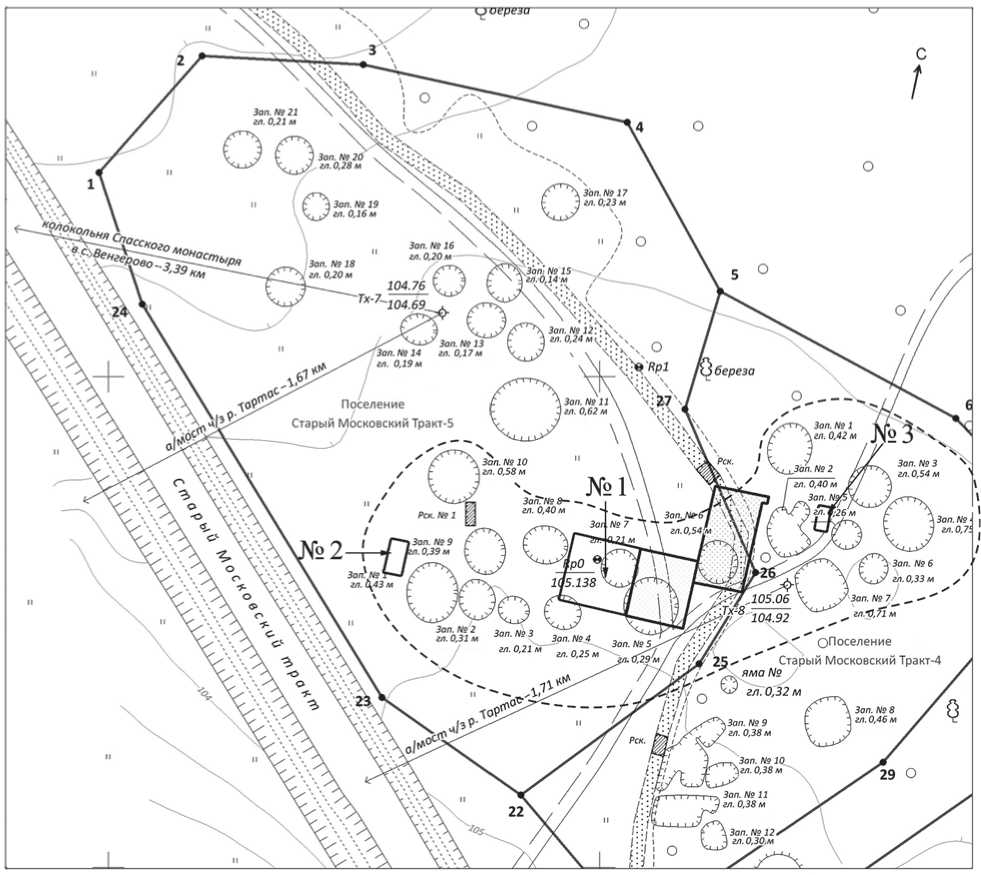

В результате разведки археологических памятников на территории Венгеровского р-на Новосибирской обл. В.И. Молодиным открыто и зафик- сировано не сколько изолированных скоплений остатков древних жилищ вблизи Старого Московского тракта, которые получили название «посе- ления Старый Московский Тракт (СМТ)» с соответствующей нумерацией (1–5). Топографический план, выполненный в 2014 г. с использованием геодезического оборудования и определением координат специалистами ГАУ НСО «НПЦ по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области», позволил предположить, что западины № 1–11 поселения СМТ-5 и № 1–7 поселения СМТ-4 представляют собой одну систему древних жилищ, расположенных двойным рядом, вытянутым по оси ЗЮЗ – ВСВ, т.е. поперек террасы (рис. 1). Другие планиграфические группы обозначенных поселений в таком случае представляются самостоятельными скоплениями древних сооружений.

Раскопами 2016–2017 гг. (379 м2) изучены участки межжлищного пространства на границе поселений СМТ-4 и СМТ-5, а также жилища № 5 и 6. Выявле- ны тенденция к доминированию на границе поселений гребенчато-ямочной (ГЯ) керамики раннего металла с одновременным присутствием материалов «плоскодонного» неолита и резкое уменьшение количества первой по мере приближения к краю второй надпойменной террасы левого берега р. Тартас (к западу от условной границы поселений). Ситуация имела и стратиграфический контекст – в жилище № 6 (условная граница памятников) зафиксированы минимум два горизонта обитания, верхний (поздний) из которых связан с ГЯ-керамикой, а нижний – с плоскодонной неолитической керамикой [Бобров, Марочкин, Юракова, 2016, 2017].

Раскопки 2018 г., помимо прочего, решали задачу уточнения выявленной культурно-хроноло-гиче ской планиграфии, для чего были заложены три раскопа на разных участках – у современного

Рис. 1. План поселений на Старом Московском тракте с обозначением изученных в 2018 г. участков (№ 1–3) и единой планиграфической группы жилищ памятников СМТ-4 и СМТ-5.

края террасы (частично обрезаной дорогой), к западу от раскопов 2016–2017 гг., и к востоку от них на площади поселения СМТ-4 (см. рис. 1).

Раскоп 1 (196 м2) продолжает раскопы 2016–2017 гг. в западном направлении. Включает остатки жилища № 7 и прилегающее пространство (рис. 2). Жилище № 7 представлено подквадратным полуземляночным котлованом размерами 4 (ССЗ – ЮЮВ) × 3,5 (ССВ – ЮЮЗ) м, глубиной до 0,4 м. Дно ровное, стенки крутые, местами отвесные. Заполнение из супеси светло-желтого цвета, идентичное основному слою памятника, в верхних горизонтах нарушено двумя небольшими округлыми гумусированными пятнами от впускных ям. Юговосточный угол котлована имел слегка удлиненное пологое углубление, которое могло быть входом. Восточная стенка перерезана двумя овальными ямами, связь которых с жилищем не установлена.

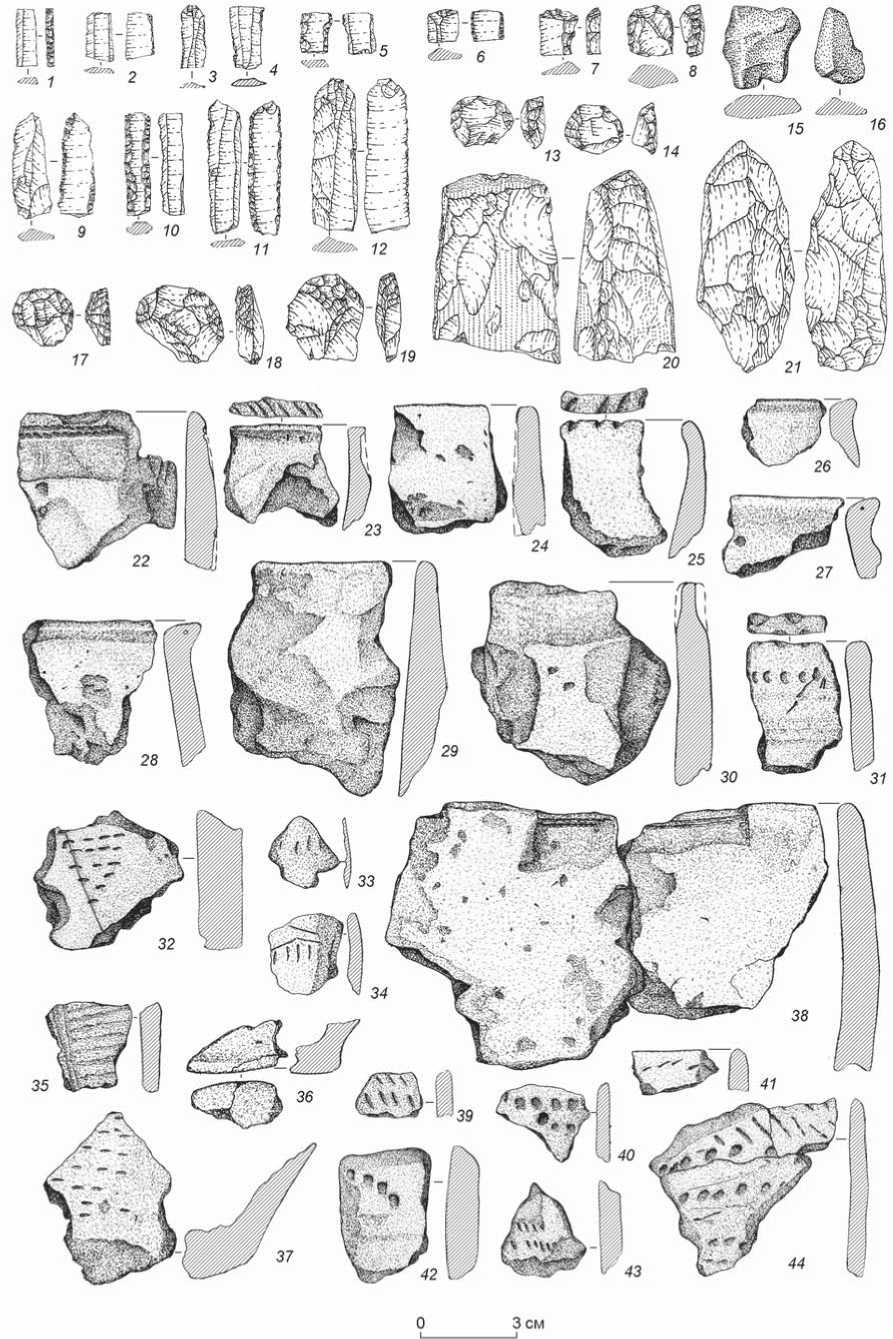

Коллекция предметов включает каменный инвентарь (90 экз.), фрагменты керамики (198 экз.) и кальцинированных ко стей (6 экз.). Керамика в культурно-хронологическом плане неоднородна.

Комплекс раннего - среднего неолита (VI - первая половина V тыс. до н.э.) – плоскодонные профилированные сосуды с накольчато-прочерченной орнаментацией (131 фр.).

Идентичен керамике группы 1 из раскопов 2016–2017 гг. [Там же]. Залегал по всей площади раскопа, в заполнении и на дне жилища № 7. Находит аналогии в неолитических памятниках Ба-рабы – Автодром-2/2, Тартас-1, Усть-Тартас-1 [Бобров, Марочкин, Юракова, 2012; Молодин и др., 2016; Молодин, Кобелева, Мыльникова, 2017].

Комплекс финального неолита - раннего металла, гребенчато-ямочная общность (конец V - первая половина IV тыс. до н.э.) – фрагменты слабо-профилированных сосудов (30 экз.).

Идентичен керамике групп 2, 7, 8 из раскопов 2016–2017 гг. [Бобров, Марочкин, Юракова, 2016, 2017]. Декор из рядов наклонных оттисков гладко-го/гребенчатого штампа, накольчатых линий, псев-дотекстильных отпечатков. Фрагменты залегали в слое светло-желтой супеси за пределами объектов и в верхних горизонтах заполнения жилища № 7. Находит аналогии прежде всего в материалах поселения раннего металла Венгерово-3 [Молодин, 1977].

Немногочисленные фрагменты (7 экз.) толстостенной керамики с орнаментом из прочерченных линий (предварительно датированы периодом поздней бронзы). Залегали в слое светло-желтой супеси, а также в верхних горизонтах заполнения жилища № 7.

Комплекс раннего железного века, новочекин-ская культура (V-III вв. до н.э.) - 7 фрагментов тулов с «жемчужным» декором. Зафиксированы 216

в верхних горизонтах заполнения жилища № 7 на участке, связанном с гумусированным заполнением впускных ям.

Каменный инвентарь представлен фрагментами необработанного галечного сырья (5), сколом с основания призматического нуклеуса, отщепами (25), пластинами (23), скребками на пластинах и от-щепах (27), абразивами (2), галечным отбойником (1), фрагментом обушковой части шлифованного топора (1) и заготовкой аналогичного орудия (1), сколами с поверхности шлифованных изделий (4). По типолого-морфологическим критериям предметы из слоя и со дна жилищного котлована не отличаются друг от друга и соотносятся с ранее полученной коллекцией из жилищ № 5 и 6.

Раскоп 2 (18 м2) заложен на краю террасы, в 40 м к юго-западу от раскопа 1, с расчетом на изучение участка, прилегающего с запада к жилищу № 1. Как и на других изученных участках поселения СМТ-5, находки сконцентрированы в слое супеси светло-желтого цвета.

Немногочисленные фрагменты керамики (17 экз.) – малых размеров и не поддаются хронологической атрибуции. Единичны кусочки кальцинированных костей (4 экз.).

Предметы каменной индустрии преобладают (53 экз.). Обнаружены призматический нуклеус (1), отщепы (16), пластины (15), скребки (8), перфоратор на пластине (1). Каменные изделия идентичны материалам «плоскодонного» неолита из жилищ № 5–7 (наличие концевых скребков на пластинах и скребков круглой, полукруглой и квадратной форм на от-щепах, небольшая ширина пластин и преобладание вентральной ретуши при их обработке).

Раскоп 3 (8 м2) заложен в 12 м к востоку от раскопа 2016 г. на межжилищном участке памятника СМТ-4 (см. рис. 1). Характер находок резко отличается от западных участков. Изделия из камня единичны и маловыразительны – отщепы (2), пластина без ретуши (1), скребок на отщепе (1). Намного больше фрагментов керамической посуды (27 экз.), все они соотносятся с гребенчато-ямочной общностью раннего металла.

Полученные результаты дают возможность сделать несколько выводов, которые позволят ориентироваться в пространстве археологического памятника.

С одной стороны, материалы раскопа 1 в совокупности с материалами раскопов 2016–2017 гг. подтверждают четкую тенденцию снижения доли ГЯ-керамики на памятнике в западном направлении. Об этом свидетельствуют и находки из раскопа 2, в котором ГЯ-керамика вовсе не выявлена. Напротив, можно достаточно уверенно говорить о культурно-хронологической однородности жилищ на этом участке, по находкам на дне достовер-

Рис. 2. Поселение Старый Московский Тракт-5. Материалы 2018 г. (раскоп 1).

1–5, 9–12 – пластины; 6–8, 13, 14, 17–19 – скребки; 15, 16 – абразивы; 20 – фрагмент шлифованного топора (обушковая часть); 21 – заготовка топора; 22–38 – керамика, группа 1 (ранний – средний неолит); 39–44 – керамика, группа 7а (поздний неолит – ранний металл).

но связанных именно с комплексом плоскодонного неолита Барабы, в то время как более поздние материалы либо отсутствуют, либо единичны и разрозненно залегают в верхних горизонтах культурного слоя и заполнения котлованов.

С другой стороны, остается нерешенным вопрос о культурно-хронологической принадлежности тех участков вышеописанного ряда жилищ (см. рис. 1), что расположены на поселении СМТ-4 и удалены к востоку от края террасы. Материалы раскопа 3 показали, что межжилищное пространство на этих участках насыщено фрагментами ГЯ-керамики, и предварительные выводы о ее планиграфиче-ском тяготении к востоку в целом подтверждены. Но связана ли она именно с жилищами или маркирует какой-то другой объект?

Этот вопрос остается открытым, как и то, есть ли в этом ряду жилища с «чистым» ГЯ-комплексом или он стратиграфически отражает процесс вторичного использования неолитических котлованов, как в ситуации с жилищем № 6 [Бобров, Марочкин, Юракова, 2016].

Полученные предварительные выводы имеют значение в первую очередь для выбора дальнейшей стратегии исследований этой компактной группы поселений, которые, безусловно, будут продолжены. Дальнейшие раскопки объектов в западной части планиграфического ряда важны прежде всего для накопления данных по неолитическим комплексам Барабы с плоскодонной керамикой. Решение проблемы культурно-хронологической планиграфии невозможно без раскопок жилищ на восточных участках. В этом случае могут быть получены и стратиграфические данные, необходимые для понимания археологической дифференциации комплексов среднего неолита и финального неолита – раннего металла в Среднеиртышско-Барабинском регионе.

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ № 33.2597.2017/ПЧ.

Список литературы Культурно-хронологическая планиграфия поселений Старый Московский Тракт-4 и Старый Московский Тракт-5 на северо-западе Барабинской лесостепи (предварительные выводы)

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Поселение боборыкинской культуры Автодром-2/2 (северо-западные районы Барабинской лесостепи) // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. - Тюмень: ИПОС СО РАН, 2012. - № 3 (18). - С. 4-13

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Начало исследований на поселении Старый Московский тракт-5 (Северо-Западная Бараба) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредель ных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 7-11

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Жилище эпохи неолита с поселения Старый Московский тракт-5 (результаты работ 2017 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - Т. XXIII. - С. 45-49

- Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. - Новосибирск: Наука, 1977.

- Молодин В.И., Кобелева Л.С., Мыльникова Л.Н. Ранненеолитическая стоянка Усть-Тартас-1 и ее культурно-хронологическая интерпретация // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - Т. XXIII. - С. 172-177.

- Молодин В.И., Хансен С., Ненахов Д.А., Райнхольд С., Ненахова Ю.Н., Нестерова М.С., Дураков И.А., Мыльникова Л.Н., Кобелева Л.С., Васильев С.К. Новые данные о неолитических комплексах памятника Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 135-139.