Культурно-хронологические комплексы эпохи неолита на поселении Большая Умытья 109

Автор: Клементьева Т.Ю., Труфанов А.Я.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 1 (44), 2019 года.

Бесплатный доступ

В изучении каменного века севера Западной Сибири одной из актуальных сегодня является проблема систематизации неолитических древностей. Для ее успешного разрешения целесообразно привлечение стратифицированных и датированных комплексов, обладающих признаками однокультурности. В верхнем течении р. Конды (левого притока р. Иртыш) таковыми являются памятники умытьинского типа. Время их бытования определяется началом VI тыс. до н.э. - рубежом V и IV тыс. до н.э. Данное исследование посвящено сравнительному анализу керамических комплексов двух поздних умытьинских поселений. На памятнике Большая Умытья 109 были изучены два неолитических поселения - БУм-109.1 и БУм-109.2, представленные котлованами углубленных сооружений и наземными комплексами. В результате планиграфического анализа установлено автономное расположение поселений в пространстве, а данные радиоуглеродного датирования позволили предположить наличие между ними двухсотлетнего временного разрыва (в пределах конца V - начала IV тыс. до н.э.). Базовыми признаками посуды умытьинского типа являются тонкостенность, формовка емкостей на основах, отсутствие наплывов с внутренней стороны венчиков, наличие пояска отверстий или глубоких ямок под венчиком и доминирование прочерченного стиля орнаментации. При сопоставлении однокультурных, но разновременных керамических комплексов удалось проследить динамику развития умытьинской керамической традиции. Посуда более позднего комплекса БУм-109.2 оказалась разнообразнее как по составу мотивов, набору и соотношению различных техник орнаментации, так и по их сочетанию. Отмечена также культурная близость исследованных керамических комплексов с «тонкостенной» генерацией неолитической посуды севера Западной Сибири.

Север западной сибири, бассейн конды, неолит, керамика, сравнительный анализ, датировка

Короткий адрес: https://sciup.org/147245217

IDR: 147245217 | УДК: 902.6 | DOI: 10.17072/2219-3111-2019-1-20-33

Текст научной статьи Культурно-хронологические комплексы эпохи неолита на поселении Большая Умытья 109

В археологии каменного века севера Западной Сибири насущной проблемой остается систематизация и стратификация неолитических древностей. Для бассейна Конды актуальна верификация многочисленных культурных типов, выделение и изучение которых в конце XX в. имело свои объективные и субъективные особенности. Анализ источников показал, что памятники, по материалам которых в разное время выделялись сумпаньинский, сатыгинский, немнёлский, кошкинский типы, не были ни одновременными, ни однокультурными. Все эти типы были выделены по материалам нестратифицированных комплексов. Субъективная сторона вопроса заключалась в использовании исследователями подхода, при котором керамические комплексы, происходящие из одного сооружения, визуально разделялись на типы, выступавшие в последующих культурологических схемах как самостоятельные культурные явления. Наличие в постройке или на памятнике нескольких таких типов трактовалось как отражение контактов носителей различных культурных традиций. В дальнейшем эти материалы уже в качестве «эталонных» привлекались исследователями для разработки культурно-хронологических схем развития неолита Конды и сопредельных территорий.

В результате сегодня культурная атрибуция выявляемых комплексов осуществляется по аналогии с атрибуцией материалов, имеющих размытые типологические характеристики, но не имеющих в большинстве случаев ни установленного стратиграфического положения, ни надежной хро-

нологической позиции. Качество введения в научный оборот этих материалов тоже оставляет же- лать лучшего.

На наш взгляд, для разрешения обозначенной проблемы необходимо опираться на стратифицированные комплексы, обладающие признаками однокультурности. В верхнем течении Конды такие признаки присущи памятникам умытьинского типа. Умытьинская посуда оригинальна, узнаваема, она является своеобразным культурным маркером. Базовые черты этой керамики мы можем увидеть на посуде других кондинских поселений – Сумпанья II, IV, VI, Леуши VII, Чилимка V, а также на керамике поселения Чэс-Тый-Яг на Северной Сосьве.

Памятники умытьинского типа представлены стратифицированными комплексами с поселений Большая Умытья 2, 8, 9, 57, 100, 109 (далее БУм) [ Клементьева и др ., 2012, с. 247–251], Геологическое VII 1 и др. Материалы двух из них ранее рассматривались как памятники сумпаньинской группы [ Крижевская, Гаджиева , 1991, с. 98; Погодин , 2010, с. 179], еще одного – как имеющие сходство с коллекцией поселения Чэс-Тый-Яг [ Погодин, Миронов , 2009, с. 147].

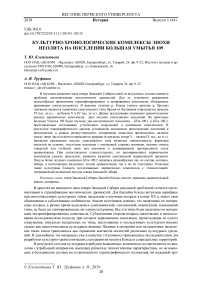

В настоящей работе проводится сравнительный анализ керамических комплексов поселения БУм-109. Этот памятник расположен на правом берегу р. Большая Умытья, левого притока р. Кон-да (Советский р-н ХМАО – Югры, в 58,7 км к югу-юго-востоку от ж/д станции Верхнекондинская). Памятник исследовался в 2011 г. экспедицией ООО НАЦ «АВ КОМ – Наследие» [ Круземент , 2012]. Раскопана площадь 3776 кв. м. Выявлены и изучены неолитические сооружения, относящиеся к одной культуре: котлованы двух построек и четыре наземных комплекса (рис. 1) [ Клементьева и др ., 2010, с. 503–505, 515, 518, 519, рис. 1; 4; 5]. По данным объективной локализации сооружений, результатам планиграфического распределения фрагментов посуды и радиоуглеродного датирования установлено, что мы имеем дело как минимум с двумя разновременными поселениями .

Рис. 1. Схематический план поселения Большая Умытья 109 с указанием раскопа и объектов

Поселение БУм-109.1 представлено наземным комплексом 1 и сооружением 1 . Располагалось оно в юго-западной части раскопа. Поселение БУм-109.2 состояло из сооружения 2 (включая пространство вокруг него) и наземного комплекса 2 . Расположено оно в северо-восточной части раскопа 2 .

Объект нашего исследования – керамическая посуда двух неолитических поселений, удаленных друг от друга не менее чем на 110 м. В процессе выделения сосудов и выяснения планиграфии их распространения было установлено, что керамика поселений автономна (ни один сосуд БУм-109.1 не встречен на БУм-109.2 и наоборот). Результаты радиоуглеродного датирования позволили предположить наличие двухсотлетнего (в абсолютных датах!) разрыва в их существовании. В итоге возникла ситуация, в которой обнаруженные существенные различия керамических комплексов поселений БУм-109.1 и БУм-109.2 можно с высокой степенью вероятности трактовать как хронологические (при отсутствии локального фактора) и попытаться выявить динамику развития изучаемой культуры на определенном отрезке времени.

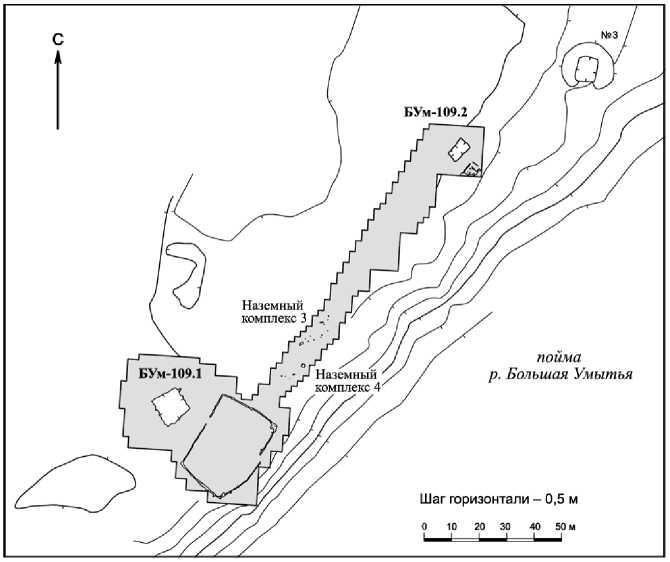

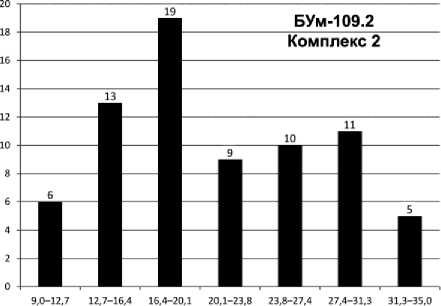

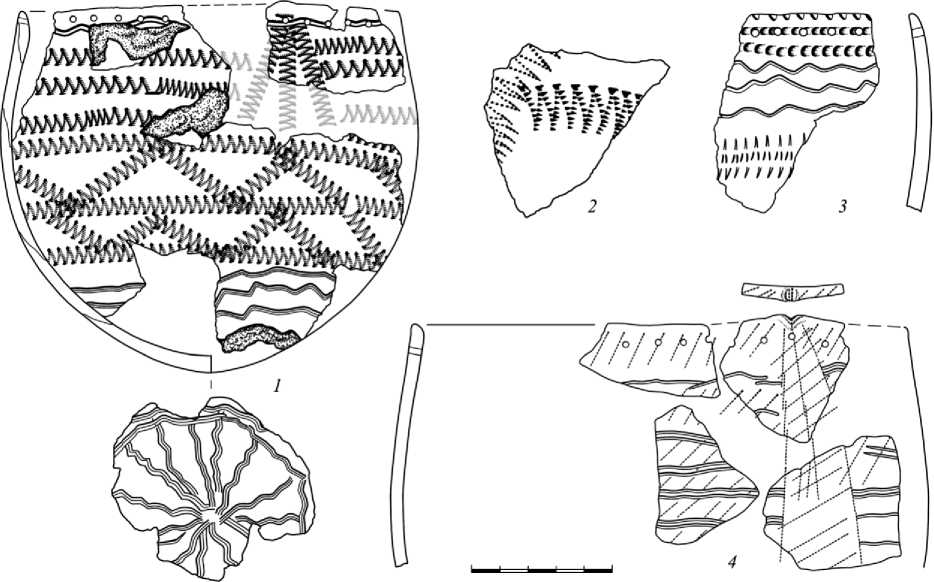

Рис. 2. Поселение Большая Умытья 109. Керамика комплекса 1 (БУм-109.1)

Комплекс керамики поселения БУм-109.1 (далее комплекс 1) содержал 585 фрагментов от 135 сосудов. Из них 123 были выделены по венчикам, остальные - по фрагментам днищ (4) и стенок (4). Четыре грубых миниатюрных неорнаментированных сосуда отнесены к категории плошек и исключены из дальнейших статистических подсчетов.

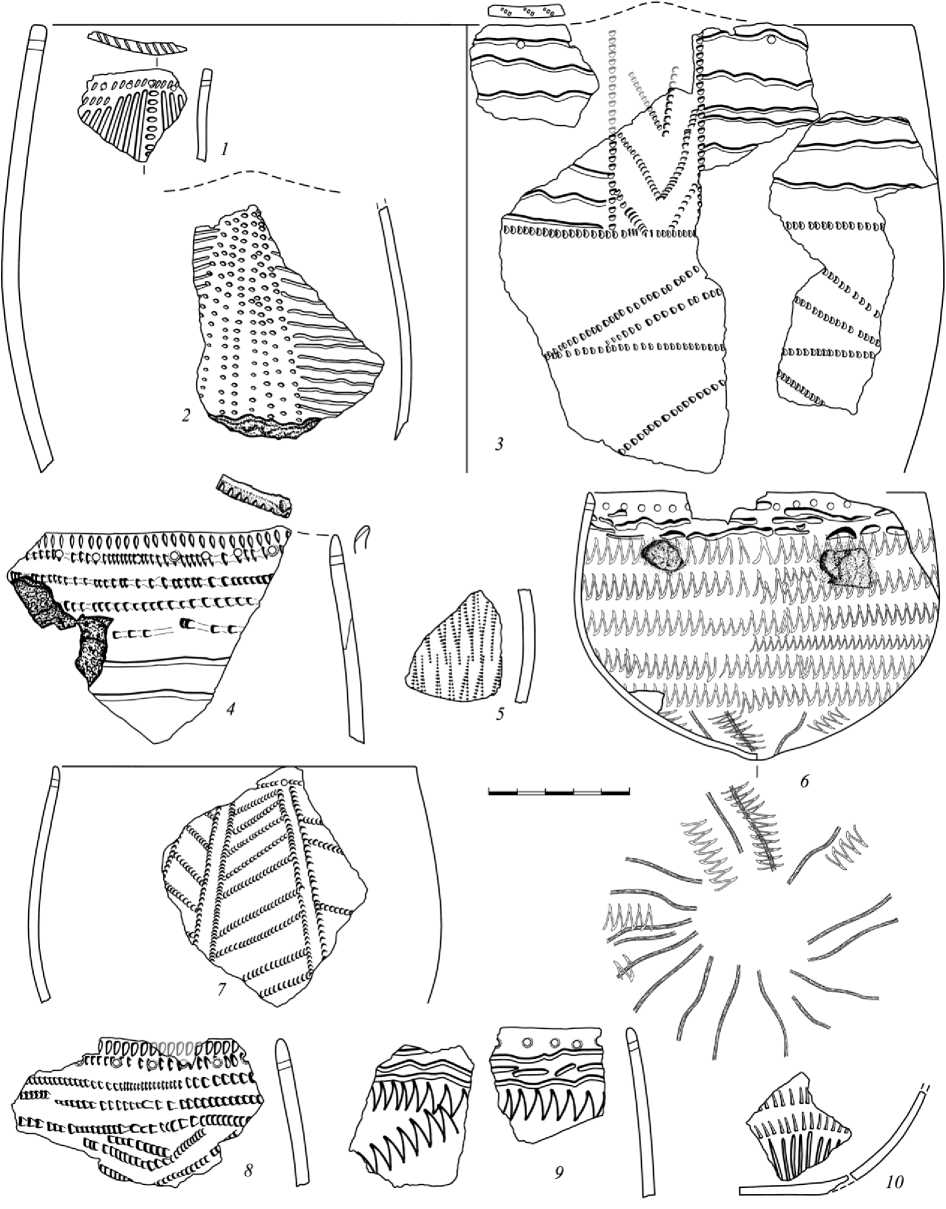

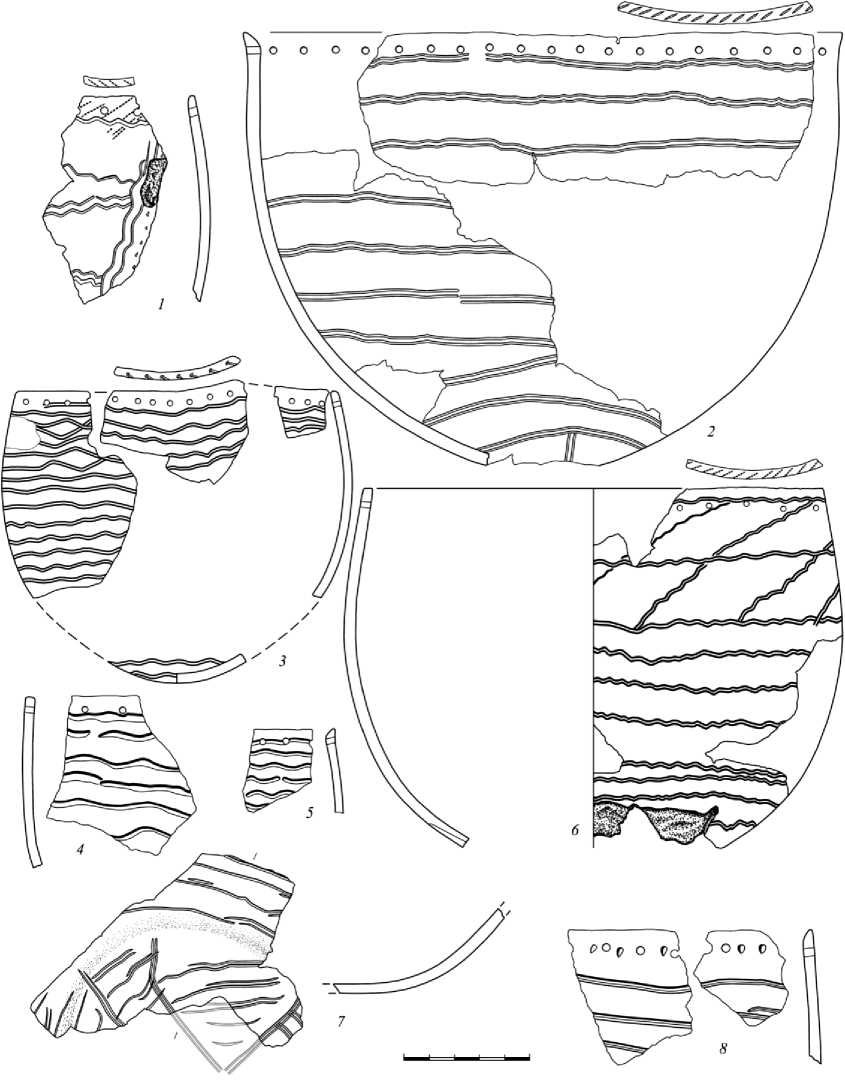

Комплекс керамики поселения БУм-109.2 (далее комплекс 2) включал 489 фрагментов от 86 сосудов, из которых 77 были выделены по венчикам, остальные - по днищам (2) и стенкам (7). Плошки отсутствовали 3 .

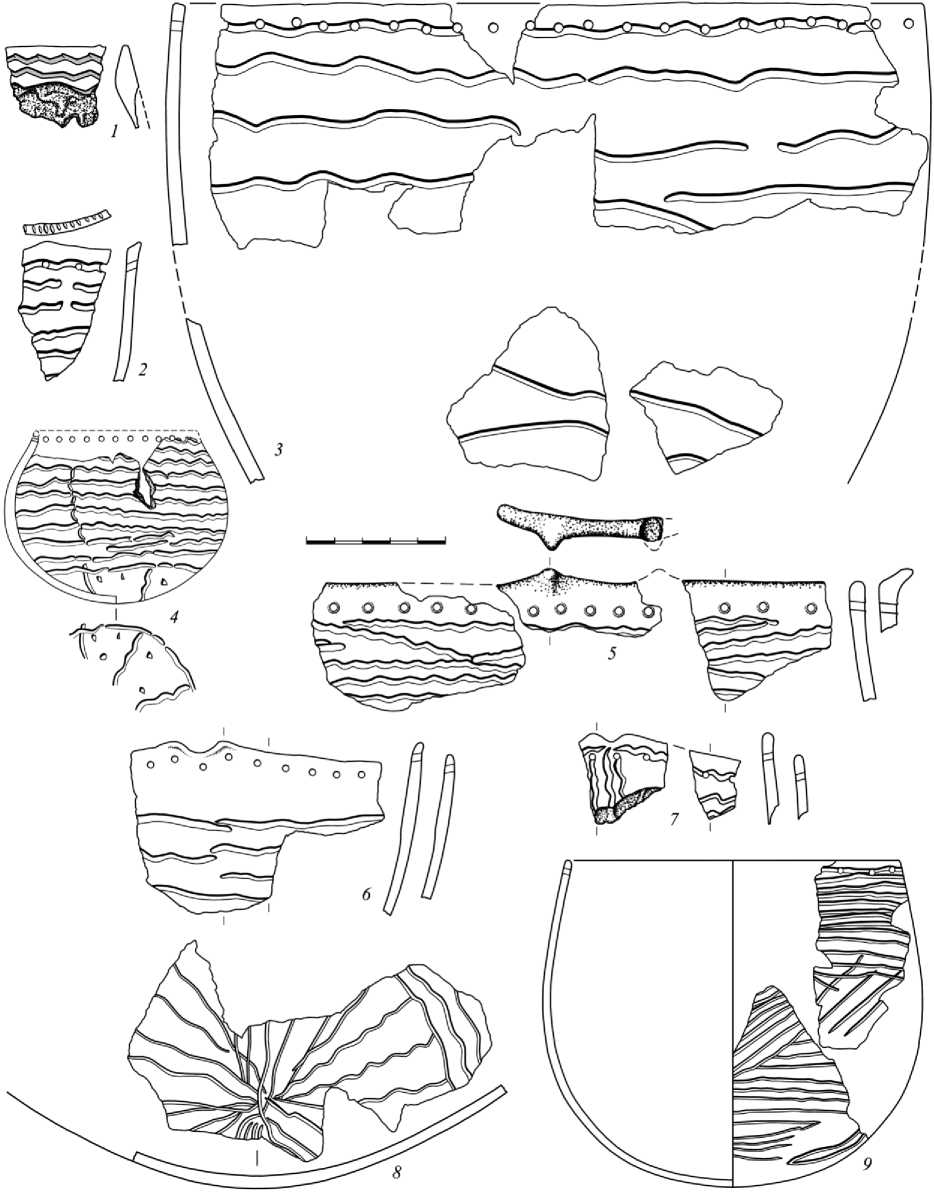

Сохранность посуды низкая. В комплексе 1 найдены лишь два развала небольших сосудов (рис. 2, 4 ; 3, 6 . В комплексе 2 такой сосуд один (рис. 7, 1 ). Остальная посуда фрагментарна и предоставляет возможность в основном для частичных реконструкций.

Технология

Технико-технологический анализ посуды обоих комплексов выполнен Е. Н. Дубовцевой. Результаты его опубликованы [Дубовцева, Клементьева, 2014]. Исследованию подверглись 14% сосудов БУм-109.1 и 18,6% БУм-109.2. Посуда изготовлена из глины с добавлением шамота (основная примесь), охры, песка. Конструирование емкостей производилось на формах-моделях лоскутным (72,0%) или ленточным (21,0%) налепом. Для вторичной обработки поверхности характерна обмазка жидкой глиной, представленная в комплексе 1 - 58,8%, в комплексе 2 - 43,8% сосудов. Следы окрашивания поверхности охрой зафиксированы на 11,7% проанализированных сосудов комплекса 1. В комплексе 2 таких сосудов намного больше - 62,5%. Окрашивание охрой и обмазка жидкой глиной присутствуют вместе на 11,7% сосудов комплекса 1 и на 31,0 % комплекса 2.

Морфология

Морфология и параметрия посуды обоих комплексов имеет много общего. Пропорции сосудов, судя по целым и реконструированным формам, близки к равновеликим. Основное поле емкостей представлено баночными формами, имеющими во фронтальном ракурсе усеченно-овоидную конфигурацию. Общий абрис стенки дуговидный, однако плечо большей части форм (в отличие от придонной части) имеет слабую степень изгиба и может быть охарактеризовано как «спрямленное». В случае близкой морфологии различия заключаются в степени наклона верхней части - внутрь или наружу - при наличии «прямостенных» форм. Подчеркнем: верхняя часть (в пределах двух третей) многих сосудов имеет абрис, совпадающий по форме, но отличающийся по наклону относительно вертикальной оси.

В обоих комплексах доминируют формы с наклоненной внутрь верхней частью. В комплексе 1 таких сосудов 84,3% (прямостенных - 9,1%, наклоненных наружу - 6,6%). Комплекс 2 содержит 86,9% форм, наклоненных внутрь (прямостенных - 10,5%, наклоненных наружу - 2,6%).

Часть сосудов имеют отогнутый венчик (комплекс 1 - 17,5%, комплекс 2 - 27,6%). Степень его отгиба и уровень, на котором он произведен, не имеет устойчивого характера.

Об особенностях формы дна мы можем судить по 12 сосудам БУм-109.1 и семи сосудам БУм-109.2. В обоих комплексах преобладают округлые днища. Помимо них встречены уплощенные (БУм-109.1 - 4 ед.; БУм-109.2 - 1 ед.) и одно приостренное (БУм-109.1). Отметим, что утолщение стенки сосуда на дне зафиксировано лишь у трех сосудов БУм-109.1 и трех сосудов БУм-109.2. Более того, в каждом комплексе присутствует по одному сосуду, у которых дно тоньше стенок. В обоих комплексах имеется по одному сосуду с шиповидным выступом на дне. Но если в комплексе 2 это «классический» шип с утолщением дна, то в комплексе 1 это скорее его имитация (рис. 3, 6).

Весьма показательной особенностью морфологии посуды обоих комплексов является преднамеренная деформация устья части сосудов. Большинство таких емкостей с двух противолежащих сторон имеют фронтальные выступы-«уши». Две другие противолежащие стороны имеют вогнутый вид, образуя в итоге абрис, который Е. А. Васильев называет «седловидным» [ Васильев , 2004, с. 299]. Количество и удельный вес таких форм достоверно оценить трудно, так как отсутствие признаков деформаций на сосуде, представленном, например, одним фрагментом, никак не говорит об отсутствии деформации на этой емкости. Тем не менее в комплексе 1 сосуды с деформированным устьем составляют не менее 24,8%, в комплексе 2 - не менее 35,5%.

Форма выступа может быть различна. Наиболее распространены подтреугольные выступы разной высоты. В комплексе 1 удельный вес таких сосудов составляет 77,8% (рис. 2, 2, 5-7; 3, 1-4), в комплексе 2 - 92,3% (рис. 5, 3; 6, 1, 2, 5-7)4. Иногда эти выступы рассечены надвое (один сосуд в комплексе 1 - рис. 3, 4 и два - в комплексе 2 - рис. 7, 4). Два сосуда БУм-109.1 (11,1%) и один сосуд БУм-109.2 (7,7%) имеют раздвоенные выступы (рис. 2, 6, 7). На двух сосудах комплекса 1 зафиксированы следы налепов, которые обычно трактуются в литературе как редуцированные зооморфные. В одном случае таких налепов, очевидно, было два (рис. 2, 5).

Рис. 3. Поселение Большая Умытья 109. Керамика комплекса 1 (БУм-109.1)

В абсолютном большинстве случаев наличие выступа предполагало утолщение венчика и его отгиб наружу (иногда менялась и форма среза). Степень отгиба была различна (рис. 2, 6, 7 ; 3, 4 ; 6, 1, 2, 6 ). В отдельных случаях в районе выступа наблюдается уменьшение выпуклости тулова. Кроме того, есть основания полагать, что значительная часть сосудов (в том числе с деформацией среза) сопровождалась овальностью устья. Более определенно говорить об этом трудно.

Необходимо отметить, что присутствие выступа на фрагментарно представленном сосуде еще не свидетельствует о том, что он имел именно «седловидный» абрис устья. Реконструкция одного из сосудов комплекса 2 (рис. 6, 2 ) позволяет предположить наличие у него двух пар противолежащих выступов с изгибами между ними 5 .

В целом для форм БУм-109 можно констатировать вариативность оформления устья при стабильности бокового абриса.

Параметрия

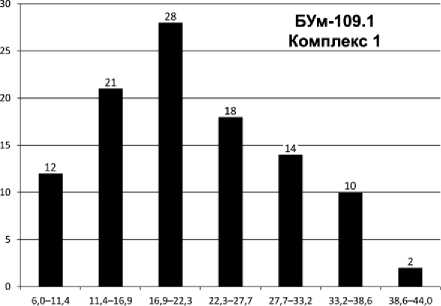

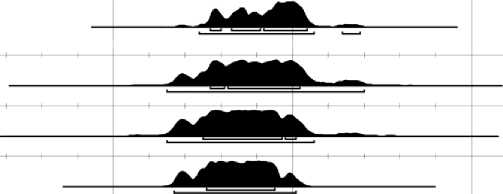

Удалось определить диаметр 105 сосудов БУм-109.1 и 73 сосудов БУм-109.2. Диапазон значений этого показателя для комплекса 1 составил 6,0–44,0 см, для комплекса 2 – 9,0–35,0 см. Диаметры сосудов были ранжированы по формуле Стерджесса. Построенные на основании полученных интервалов гистограммы имеют определенные различия (рис. 4). Гистограмма диаметров сосудов комплекса 1 демонстрирует распределение, близкое к нормальному, с пиком возмущения для сосудов диаметром 16,9–22,3 см (26,7%). Гистограмма комплекса 2 помимо близкого возмущения для сосудов диаметром 16,4–20,1 см (26,0%) имеет еще один пик для сосудов диаметром 27,4–31,3 см (15,0%), что позволяет предполагать наличие (или формирование) двух основных размерных групп посуды комплекса 2.

Абсолютные показатели толщины стенок сосудов почти идентичны. Толщина стенок посуды комплекса 1 варьируется в пределах 2,4–6,9 мм (Ā=4,5 мм), комплекса 2 – 2,9–5,9 мм (Ā=4,4 мм) 6 .

По соотношению диаметра сосудов к толщине стенок сосуды могут быть уверенно определены как тонкостенные 7 . Коэффициенты, полученные таким образом, близки. Для комплекса 1 это соотношение составляет в среднем 47,5, для комплекса 2 – 49,3.

Рис. 4. Поселение Большая Умытья 109. Гистограммы распределения размерных групп сосудов комплекса 1 (БУм-109.1) и комплекса 2 (БУм-109.2)

Орнаментация

Степень орнаментированности посуды следует оценивать как высокую. Абсолютное большинство сосудов покрыто узорами с венчика до дна 8 .

Орнаментация среза венчика фиксируется на 24,0% сосудов БУм-109.1 и на 60,5% БУм-109.2. Как правило, это тонкие частые диагональные (реже – перпендикулярные) отпечатки гладкого штампа или гребенки. Срез сосудов комплекса 1 в 51,7% случаев украшен гладким штампом, в 34,5% – гребенкой. Помимо штампования на 13,8% сосудов БУм-109.1 по срезу отмечена линия отступающей лопаточки. В комплексе 2 картина иная: гладким штампом орнаментированы срезы 28,3% сосудов, гребенкой – 65,2%, а «место» отступающей лопаточки «заняли» 6,5% срезов, на которых нанесены линии из овальных наколов.

Организация орнамента находится в тесной связи с формой сосуда, что определяет необходимость отдельного рассмотрения орнаментации основного поля и узоров на местах локальных деформаций . Основному полю сосудов в большей степени свойственны горизонтальные мотивы, участкам с фронтальными выступами – вертикальные.

Композиция основного поля представлена тремя основными вариантами вне зависимости от техники нанесения узоров: 1) сплошной орнаментацией тулова горизонтально ориентированными мотивами (для прочерченных узоров более свойственны волнообразные линии малой амплитуды, для отступающих – прямые); 2) горизонтальными узорами, чередующимися с зигзаговой линией; 3) горизонтальными узорами, чередующимися с поясом из диагональных линий. На керамике обоих комплексов вариант 1 доминирует, составляя около 50–65%; удельный вес вариантов 2 и 3 примерно одинаков 9 . Определенное разнообразие орнаментации демонстрируют лишь отдельные сосуды комплекса 2.

Рис. 5. Поселение Большая Умытья 109. Керамика комплекса 2 (БУм-109.2)

Один из них включает опоясывающие «геометрические» узоры: простейший меандр и ряды из треугольников вершиной вверх (рис. 6, 5 ). Здесь же найден единственный на памятнике сосуд, украшенный по верхнему краю плотно поставленными наклонными мелкогребенчатыми отпечатками - деталью, составляющей особенность керамики поселения Чэс-Тый-Яг [ Васильев , 2004, с. 299]. Вертикальное членение основного поля встречено лишь на двух сосудах БУм-109.1 (рис. 3, 7) , на БУм-109.2 оно не зафиксировано.

Рис. 6. Поселение Большая Умытья 109. Керамика комплекса 2 (БУм-109.2)

Композиция в местах локальных деформаций прослежена на 27 сосудах. Показанное далее соотношение вариантов орнаментации справедливо для обоих комплексов (с минимальными различиями). Вертикальное построение орнамента представлено двумя основными вариантами: 1) диагонально расходящимися вниз от выступа линиями, образующими вытянутую подтреугольную фигуру вершиной вверх – 75% (рис. 3, 2 ; 5, 1 ; 6, 4 ; 7, 1, 4 ). Заполнение такой фигуры, как правило, ком позиционно отличается от окружающей орнаментации. На отдельных сосудах это отличие подчеркивается сменой техники нанесения узора (рис. 3, 2 ); 2) вертикальными параллельными линиями в количестве от трех до пяти – 25% (рис. 2, 7 ). В двух случаях такие линии проходят лишь по краям, образуя вертикально ориентированные прямоугольные фигуры, заполненные орнаментами, отличными от соседних (рис. 3, 3 ; 6, 6 ).

Рис. 7. Поселение Большая Умытья 109. Керамика комплекса 2 (БУм-109.2)

Заметим, что при наличии на деформированном сосуде вертикальных мотивов процесс нанесения орнамента на сосуд начинался именно с них.

Орнаментация днища фиксируется на 11 сосудах комплекса 1 и 8 сосудах комплекса 2. Прослежены два основных варианта организации орнамента: 1) дно заполнено горизонтальными линиями, спускающимися с тулова (БУм-109.1 – 3 экз., рис. 2, 9 ; БУм-109.2 – 1 экз., рис. 5, 3 ); 2) дно оформлено линиями, лучеобразно отходящими от центра (БУм-109.1 – 8 экз., рис. 2, 4, 8 ; 3, 6 ; БУм-109.2 – 5 экз., рис. 5, 2 ; 7, 1 ). В комплексе 2 прослежены два сосуда с крестообразным членением области дна и индивидуальной «штриховкой» сегментов (рис. 5, 7 ).

Достаточно специфической чертой и сквозным признаком, объединяющим всю умытьин-скую посуду, является ряд сквозных отверстий, проходящий близ устья сосудов 10 . Если это сосуд с деформированным устьем, то ямки следуют линии этой деформации.

В целом, отсекая сквозные признаки и «периферийные» случаи, можно выделить две группы сосудов, различающиеся морфологически и орнаментально. Первая – сосуды с прямым срезом венчика, орнаментированные горизонтально построенными мотивами. Вторая группа – сосуды с «седловидным» устьем, горизонтальной организацией орнамента на основном поле и вертикальным – в местах локальных деформаций. Корреляция признаков, проведенная на выборке сосудов с сохранившимся фронтальным выступом (41 экз.), показала высокую степень вероятности связи вертикально организованного орнамента и деформированного (отличного от округлого) устья (χ 2 =15,56)

при наличии сосудов с деформацией, украшенных только горизонтальными мотивами, равно как и сосудов с вертикальными узорами на «стандартных» формах.

Для нанесения узоров использовались орнаментиры двух основных видов – гладкие и гребенчатые. Гладкими инструментами наносились прочерченные линии, отступающе-накольчатые и штампованные узоры. Данное деление носит во многом формальный характер, так как реально можно наблюдать переходы от одной техники к другой в пределах одной зоны и даже одной линии. В целом для прочерчивания характерна очень неглубокая канавка. Помимо гладких орнаментиров для нанесения прочерченных линий использовался двухчастный инструмент, который нередко называют «расщепленной палочкой». В комплексе 1 удельный вес таких сосудов составил 5,6% (от всех сосудов с прочерченными узорами), в комплексе 2 – 20,0%. Гребенчатыми орнаментирами выполнены шагающие мотивы (в том числе качалка) и вертикальное штампование. По форме гребенчатые штампы достаточно разнообразны. Встречены отпечатки как с продольно, так и с поперечно ориентированными зубцами. Крупнозубые оттиски единичны. Тонкая мелкозубая гребенка определенно тяготеет к срезу венчика. В одном случае для нанесения шагающего узора использо-

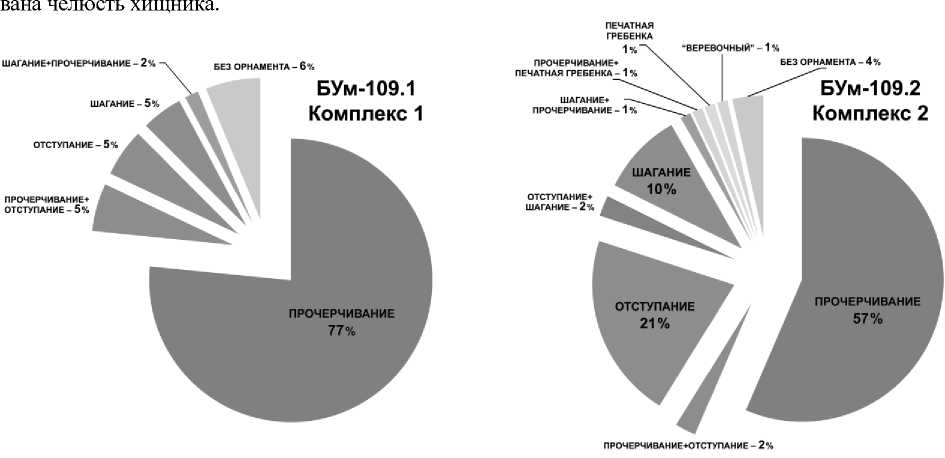

Рис. 8. Поселение Большая Умытья 109.

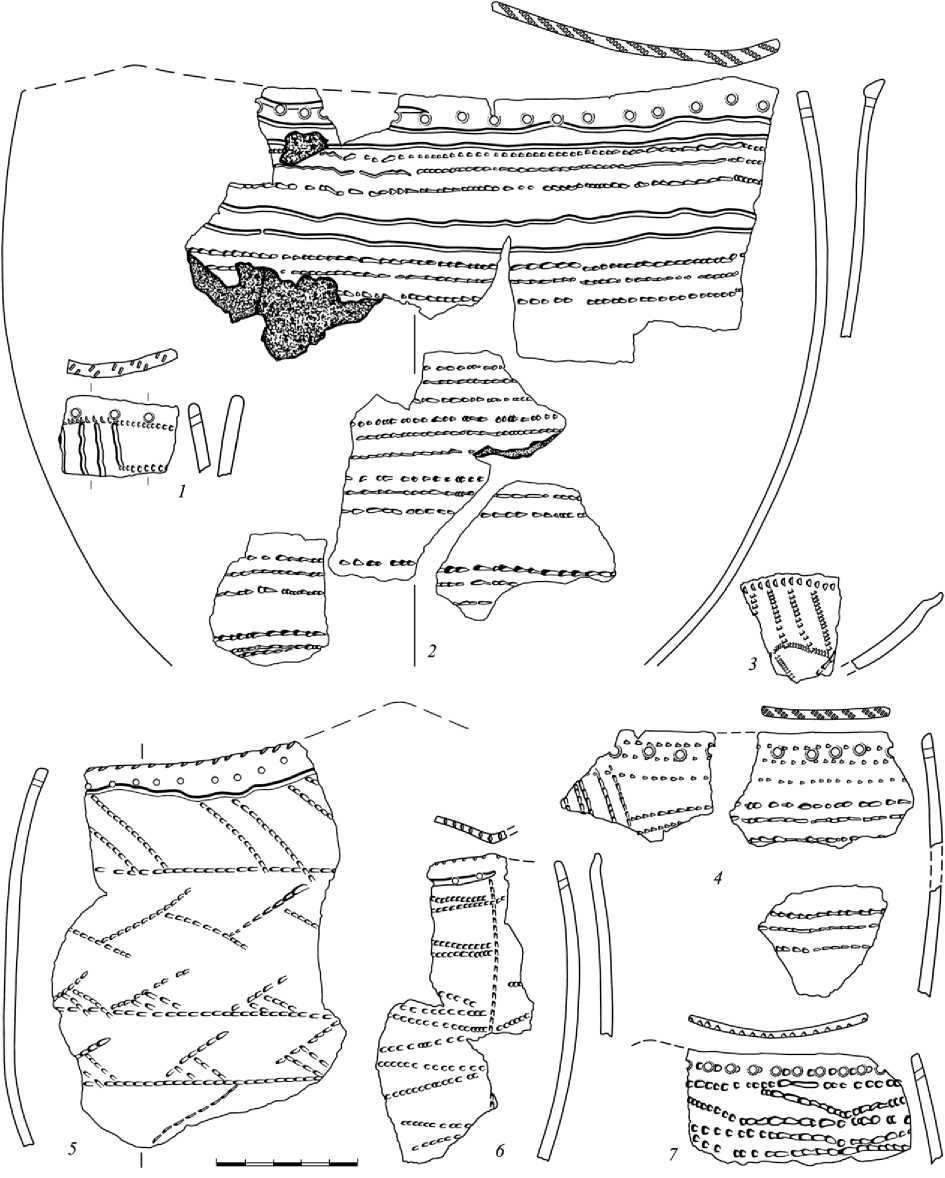

Процентное соотношение групп керамики с преобладанием определенной техники орнаментации

Количественные данные, характеризующие технику орнаментации основного поля сосудов, рассмотрены с использованием метода генерализации. Сосуд оценивался по соответствию его орнаментики одному из двух основных показателей: 1) доминирование той или иной техники. 2) более или менее равномерное использование двух техник. Прочие техники в данных подсчетах игнорировались, а отступающие и накольчатые орнаменты были объединены в «отступающие». Случаи «равноправного» использования трех и более техник единичны (рис. 7, 3 ). Особо отметим отсутствие случаев наложения различных техник (орнаментов) в пределах одного пояса – так называемой «двойной» орнаментации.

Результаты сравнения комплексов по этим показателям требуют комментариев. В комплексе 1 (рис. 8) абсолютно преобладают сосуды с прочерченными узорами (77%). Из пяти прочих вариантов орнаментации четыре представлены в равном пяти-шестипроцентном соотношении; сосуды с сочетанием прочерченных и шагающих узоров, единичны (2%). В комплексе 2 (рис. 8) происходит заметное перераспределение этого соотношения. Во-первых, резко уменьшается количество посуды с прочерченными узорами – до 57%. Во-вторых, показательно появление новых доминант и сочетаний – сосудов с доминированием гребенки (1%) и сочетанием ее с прочерченными мотивами (1%), с преобладанием веревочных отпечатков (1%), а также сосудов с сочетанием отступающих и шагающих мотивов (2%). В-третьих, заметно увеличивается удельный вес сосудов с доминированием шагающих орнаментов (10%) и резко увеличивается – с преобладанием отступающих (21%).

При этом количество сосудов, характеризующихся сочетанием прочерченных и отступающих узоров, уменьшается более чем вдвое – до 2%.

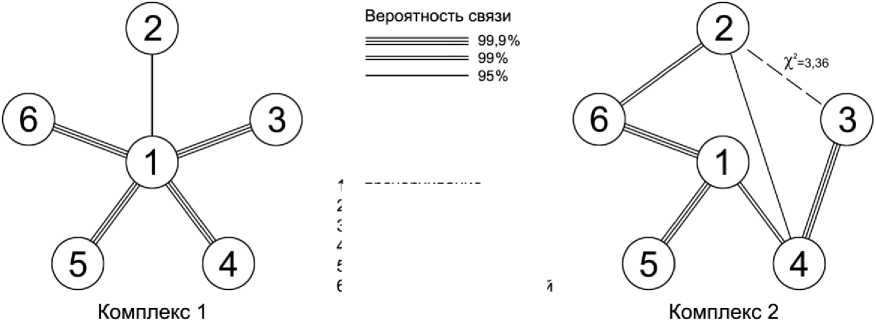

Сочетание и взаимосвязь техник орнаментации на поле всего сосуда (включая места деформации и срез венчика) исследовались с применением критерия согласия Пирсона. Графы, построенные для комплексов 1 и 2 на основании выявленных статистически значимых связей, показали принципиально разное направление этих связей. Граф БУм-109.1 продемонстрировал так называемое веерное распределение, при котором шагающие, отступающе-накольчатые, гладкоштампованные и гребенчатые узоры никак не связаны между собой и являются «дополнением» к орнаментам, выполненным в прочерченной технике (рис. 9). На графе БУм-109.2 сохранились связи, подтверждающие, что прочерченные орнаменты по-прежнему остались типообразующими, но появились и новые связи, образующие замкнутый цикл и иллюстрирующие процесс образования нового типа (типов?), в который оказались включены все техники, за исключением гладкого штампования (рис. 9).

1 - прочерчивание

2 - шагание

3 - отступание

4 - накалывание

5 - штампование гладкое

6 - штампование гребенкой

Рис. 9. Поселение Большая Умытья 109. Графы связей техники орнаментации сосудов комплекса 1 (БУм-109.1) и комплекса 2 (БУм-109.2)

В целом керамика БУм-109.2 разнообразнее как по составу мотивов, набору и соотношению техник орнаментации, так и по их взаимному сочетанию.

Оценивая в динамике выявленные различия керамических комплексов, можно предположить, что в совокупности сосудов с прочерченной орнаментацией структурно выделяются две группы (подгруппы?). В первой из них прочерченные узоры связаны с отступающе-накольчатыми, во второй – с печатно-гребенчатыми и шагающими (тоже преимущественно гребенчатыми). Показательно, что это сопровождается увеличением доли сосудов, на которых доминируют отступающие или шагающие узоры, а также изменением размерных групп посуды.

Дать развернутую оценку состоянию культурных процессов, зафиксированных в комплексах БУм-109.1 и БУм-109.2, можно будет после обработки материалов предположительно более ранних, синхронных и более поздних памятников исследуемой культурной группы, раскопанных в верховьях Конды. По результатам этой работы может получить интерпретацию существенное различие некоторых количественных показателей БУм-109 (например, связанных с орнаментацией среза венчика, применением двухчастного орнаментира для прочерчивания и др.), которые сегодня объяснить трудно.

Заметим, что трактовать выявленные различия исключительно в эволюционном ключе без учета возможных случайных факторов, внешних воздействий и прочих было бы опрометчиво.

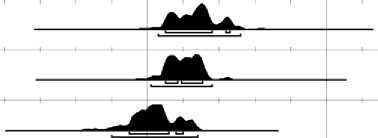

Датировка

Напомним, что анализируемые комплексы имеют различные даты, полученные на основе исследования древесного угля (рис. 10). Образцы БУм-109.1 взяты из слоя заполнения западного (Ki– 17974) и восточного (Ki–17967) углов котлована и у северо-западной стены (Ki–17975), в 0,20–0,45 м от дна котлована сооружения 1. Отбор образцов БУм-109.2 произведен на сооружении 2: из заполнения южного (SPb–472) и западного (SPb–469, 471, 473) углов котлована, в среднем с глубины 0,25 м от его дна; образец SPb–470 взят из линзы угля на глубине 0,65 м от дна котлована.

Исходя из полученных результатов хронологическая позиция комплекса 1 предварительно может быть определена в пределах конца второй четверти – начала четвертой четверти V тыс. до н. э., а комплекса 2 – в пределах конца третьей четверти V тыс. до н. э. – первой четверти IV тыс. до н. э.

Мы вправе допустить, что в выделенных интервалах комплексы 1 и 2 могли как занимать крайние положения, так и существовать на достаточно незначительном временном отрезке друг от друга. В рамках рассматриваемой керамической традиции вполне вероятно появление материалов, которые займут промежуточное положение.

Atmospheric data from Reimer etal £013) ;OxCalv3.10 Bron к Ramsey 0005); cub r5 sd:12 prob usp[chron]

SPb-469 5234+70BP

SPb-473 5265±100BP

SPb-471 5300±100BP

SPb-472 5320+70BP

SPb-470 5320+50BP

Ki-17975 5510±60BP

Ki-17974 5550+50BP

Ki-17967 5650+50BP

1 a 68,2% 4450 BC {65,7%) 4320 BC 4280 BC (2,5%) 4270 BC

2a 95.4% 4470 BC (95,4%) 4240 BC

10 68,2% 4450 BC (26,0%) 4415 BC

4405 BC 43,2% 4345 BC

2a 95.4% 4490 BC 95.4% 4320 BC

1a 68,2% 4550 BC (61,5%) 4440 BC

4420 BC (6,7%) 4400 BC 2a 95.4% 4600 BC 95,4%) 4360 BC

1a 68,2% 4230 BC (7,0%) 4200 BC 4170 BC (16,3%) 4090 BC 4080 BC (44.9% 3960 BC

2a 95,4% 4260 BC (93,7% 3940 BC 3860 BC (1,7%) 3810 BC

1a68,2% 4230BC{11,1%)4190BC 4180 BC (57,1%) 3980 BC

2a 95,4% 4350 BC (95.4%) 3800 BC

1a 68,2% 4250 BC (62,1%) 4030 BC 4020 BC (6,1%) 3990 BC

2a 95,4% 4350 BC (95.4%) 3940 BC

1 a 68,2% 4240 BC (68,2%) 4050 BC 2a 95,4% 4330 BC (95,4%) 3990 BC

1 a 68,2% 4240 BC (68,2%) 4050 BC 2a 95,4% 4330 BC (4,3%) 4290 BC 4270 BC (88.7%) 4030 BC 4020 BC 2,4%) 3990 BC

5000CalBC

4500CalBC 4000CalBC

Calibrated date

Рис. 10. Радиоуглеродные даты поселения Большая Умытья 109

Культурная принадлежность

Оценивая место умытьинских комплексов среди сопредельных культурных образований, хотелось бы обратить внимание на такую, на наш взгляд, существенную деталь, как тонкостенность керамических форм 11 . Этот признак четко маркирует связь публикуемых материалов с посудой поселений Чэс-Тый-Яг в среднем течении Северной Сосьвы, Чилимка V в низовьях Конды и быст-ринской культуры Сургутского Приобья. Сегодня можно лишь констатировать принадлежность рассмотренных материалов к этой «тонкостенной» генерации. Прочие признаки посуды отмеченных памятников, типов и культур достаточно индивидуальны как в качественном, так и в количественном отношении и требуют концептуального осмысления.

Список литературы Культурно-хронологические комплексы эпохи неолита на поселении Большая Умытья 109

- Васильев Е.А. Раскопки неолитического поселения Чэс-Тый-Яг на Приполярном Урале // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого: Сб. статей. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во Томск. ун-та, 2004. Вып. 2. С. 296-301.

- Дубовцева Е.Н., Клементьева Т.Ю. Традиции керамического производства неолитического населения бассейна Конды // Труды IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани. Казань: Отечество, 2014. Т. I. С. 247-251.

- Клементьева Т.Ю., Круземент С.А., Погодин А.А. Поселения эпохи неолита на севере Западной Сибири (бассейн р. Конды): полевые исследования 2007-2011 гг. // Первобытные древности Евразии: к 60-летию А.Н. Сорокина. М.: Б.и., 2012. С. 499-526.

- Клементьева Т.Ю., Погодин А.А. Ранний неолит бассейна р. Конды // V (XXI) Всерос. археол. съезд. Барнаул: Б.и., 2017 / URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3896 (дата обращения 24.12.2017).

- Крижевская Л.Я., Гаджиева Е.А. Неолитическое поселение Сумпанья VI и его место в неолите Восточного Зауралья // Неолитические памятники Урала. Свердловск: Б.и., 1991. С. 80-99.

- Круземент С.А. Спасательные археологические раскопки на выявленном объекте археологического наследия «Поселение Большая Умытья 109» в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011 году: Отчет о НИР. Екатеринбург, 2012.

- Погодин А.А., Миронов П.В. Предварительные результаты аварийных раскопок поселения Большая Умытья 57 в Советском районе ХМАО - Югры (по материалам исследований 2007-2008 гг.) // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого: Сб. статей. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во Томск. ун-та, 2009. Вып. 7. С. 132-167.

- Погодин А.А. Поселение Большая Умытья 9: результаты полевых исследований 2007-2008 гг. в Советском районе ХМАО - Югры // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого: Сб. статей. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во Томск. ун-та, 2010. Вып. 8. С. 146-183.