Культурно-хронологические комплексы курганного могильника Сагайская протока-4 (Аскизский район Республики Хакасия)

Автор: Герман П.В., Леонтьев С.Н., Иващенко С.Н., Калинская А.В., Егорченко С.Е., Вальков И.А., Ковзунова П.В., Горлышкин Н.Е., Тимощенко А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В 2021 г. отрядом ФИЦ УУХ СО РАН проводились охранно-спасательные археологические работы на курганном могильнике Сагайская протока-4 (Аскизский р-н, Республика Хакасия). В статье представлены краткие результаты культурно-хронологической атрибуции исследованных погребальных комплексов данного могильника. Ранний этап создания некрополя связан с черновским этапом окуневской культуры (XXII-XX вв. до н.э.). К этому времени относится ограда с диагональными выкладками (курган 1), в пределах которой исследовано шесть погребений в каменных ящиках. Инвентарь окуневских захоронений представлен предметами из кости, керамическими сосудами и миниатюрным каменным шариком. Второй этап бытования могильника датируется эпохой поздней бронзы (курган 2). Лугавский комплекс (X-IX вв. до н.э.), связанный с начальным этапом сооружения кургана, представлен находками из центрального разрушенного погребения (бронзовые нож, перстень) и непотревоженной детской могилы (керамический сосуд, набор мелких бронзовых украшений). Баиновский комплекс захоронений (конец IX- начало VIII в. до н.э.), зафиксированный в боковой ограде-пристройке, маркируется плоскодонным керамическим сосудом с характерной орнаментацией. Третий период функционирования могильника связан с биджинской группой населения раннего этапа тагарской культуры (конец VIII - VI в. до н.э.). В это время ограды курганов эпохи бронзы перестраиваются для сооружения новых могил, поблизости от них возводится отдельный биджинский комплекс (курган 3). Все погребения этого периода маркируются однотипным инвентарем: баночные сосуды с узкими каннелюрами, «стаканы», костяные наконечники стрел, ножные браслеты, предмет неизвестного назначения. Особенностью исследованной части могильника Сагайская протока-4 является нахождение вблизи всех оград многочисленных ям, в некоторых случаях содержавших археологический материал (кости животных, мелкие фрагменты керамики, изделия из камня, плитки песчаника). Для курганов тагарского времени подобные объекты выявлены впервые.

Республика хакасия, аскизский р-н, охранно-спасательные археологические раскопки, курган, погребение, окуневская культура, эпоха поздней бронзы, тагарская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145146118

IDR: 145146118 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0936-0944

Текст научной статьи Культурно-хронологические комплексы курганного могильника Сагайская протока-4 (Аскизский район Республики Хакасия)

Курганный могильник Сагайская протока-4 расположен в Аскизском р-не Республики Хакасия, в 4,8 км к востоку от с. Аскиз и в 1,55 км к северо-востоку от станции Чартыковский. По предварительным данным, некрополь состоит из 16 курганов, часть которых попадает в землеотвод проектируемого объекта строительства «Второй путь на перегоне Чартыковский – Камышта Красноярской железной дороги» и подлежит аварийно-спасательным раскопкам согласно проекту обеспечения сохранности. Полевые работы на данном участке памятника проводились в 2021 г. Аскизским археологическим отрядом ФИЦ УУХ СО РАН. Всего было исследовано четыре кургана – 1, 1А, 2 и 3, общая вскрытая площадь составила 2 770 м2.

В процессе раскопок было установлено, что все курганы частично разрушены в результате многократных воздействий антропогенного характера: в древности большинство погребальных комплексов подверглись посещению и разграблению, а в ХХ в. данный участок некрополя послужил рабочей площадкой при строительстве арыка Староаскизского оросительного канала и полотна железной дороги Абакан – Новокузнецк с инфраструктурой. Несмотря на аварийный характер объектов, проведенные работы позволили получить небезынтересный археологический материал, а также сделать ряд наблюдений, дающих новые знания о погребальной практике древнего населения в юго-западной части Хакасско-Минусинского региона. Материалы некрополя Сагайская протока-4 представлены тремя культурно-хронологическими периодами: ранняя бронза (черновский этап окуневской культуры), эпоха поздней бронзы (хронологические горизонты III-В и IV-Б), ранний железный век (биджинские комплексы тагарской культуры).

Описание материалов

Захоронения окуневской культуры исследованы на кургане 1. От первоначальной конструкции ограды сохранились лишь незначительные фрагменты стенок из плит песчаника и о статки диагональных выкладок из рваного камня. Реконструируемая ограда была подквадратной формы размером 7 × 7 м, ориентированная по линии ССЗ – ЮЮВ. С периодом функционирования ограды связаны шесть погребений в каменных ящиках с плитняковым дном и перекрытием на уровне древней дневной поверхно сти. Часть захоронений (мог. 4, 7) была почти полностью разрушена в последующее время, другая (мог. 2, 3, 5, 6) сохранилась непотревоженной. Могилы располагались по периметру ограды с преимущественной ориентировкой по линии ВСВ – ЗЮЗ и являлись сопутствующими полностью уничтоженному центральному погребению кургана. Захороненные были уложены на спину головой на ЗЮЗ (мог. 2–5) или ССЗ (мог. 6). Ноги погребенных согнуты коленями вверх, руки вытянуты вдоль тела. Из раскопанных могил одна являлась коллективной, содержавшей останки четырех человек разного пола и возраста (мог. 3), остальные (мог. 2, 5, 6) были одиночными с явными признаками вторичных подзахоронений («лишние» черепа или кости посткраниального скелета).

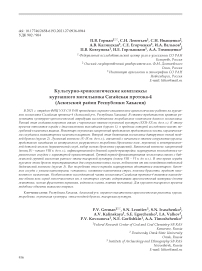

Из сопроводительного инвентаря было найдено три керамических сосуда (мог. 5, 7) (рис. 1, 8, 13, 14), трубчатый костяной игольник (мог. 6) (рис. 1, 9), двусоставной костяной наконечник остроги (мог. 3) (рис. 1, 15), четыре костяные подвески, имитирующие клыки марала (мог. 2) (рис. 1, 1–4), два костяных наконечника стрел (мог. 2, 6) (рис. 1, 6, 7) и миниатюрный каменный шарик без отверстия (мог. 2) (рис. 1, 5). Помимо указанных предметов, в конструкции ограды была обнаружена плита с плохо читаемыми остатками красочных изображений, выполненных охрой. Также пятна охры присутствовали на внутренней стороне стенки ящика детской могилы 5. По совокупности особенностей погребальной практики и сопроводительного инвентаря окуневские погребения кургана 1 относятся к черновскому хронологическому горизонту (XXII–XX вв. до н.э.) [Лазаретов, 2019; Поляков, 2017, с. 65]. В тагарское время окуневский комплекс был переиспользован для устройства новых погребений. Ограда была перестроена в соответствии с канонами погребальной архитектуры тагар-цев, полностью уничтожено центральное окунев-ское захоронение, а еще два (мог. 4 и 7) разрушены частично.

Рис. 1. Курганный могильник Сагайская протока-4. Комплекс предметов из захоронений черновского этапа окуневской культуры.

1–6 – кург. 1, мог. 2; 7 – кург. 1, мог. 6; 8 – кург. 1, мог. 5; 9, 11 – кург. 1, мог. 4; 10 – кург. 1, насыпь; 12 – кург. 1, яма 3; 13, 14 – кург. 1, мог. 7; 15 – кург. 1, мог. 3.

1–4, 6, 7, 9, 15 – кость, 5 – камень, 8, 10–14 – керамика.

Комплекс материалов эпохи поздней бронзы (далее – ЭПБ) получен в результате исследования кургана 2. Первоначальная ограда данного кургана (6 × 6 м, ориентированная по линии СЗ – ЮВ) была сооружена из плит коричневато-серого песчаника, установленных в два ряда. Внешний ряд образован небольшими толстыми плитками высотой 0,09–0,45 м над уровнем расчистки, вкопанными на ребро в материк на глубину 0,1–0,15 м. Внутренний ряд был образован крупными и относительно тонкими плитами, вкопанными на ребро в материк на глубину 0,25 м. Их высота над уровнем расчистки до стигала 0,93 м. К северо-восточной стенке ограды примыкали остатки еще одной каменной ограды, в плане имевшей вид трапеции размерами 3,4 × 3,4 м. Ее северо-восточная стенка частично разрушена, остальные стенки сделаны из плит коричневато-серого песчаника, уложенных плашмя в 1–2 слоя на земляную подсыпку. Высота кладки над уровнем расчистки 0,45–0,55 м.

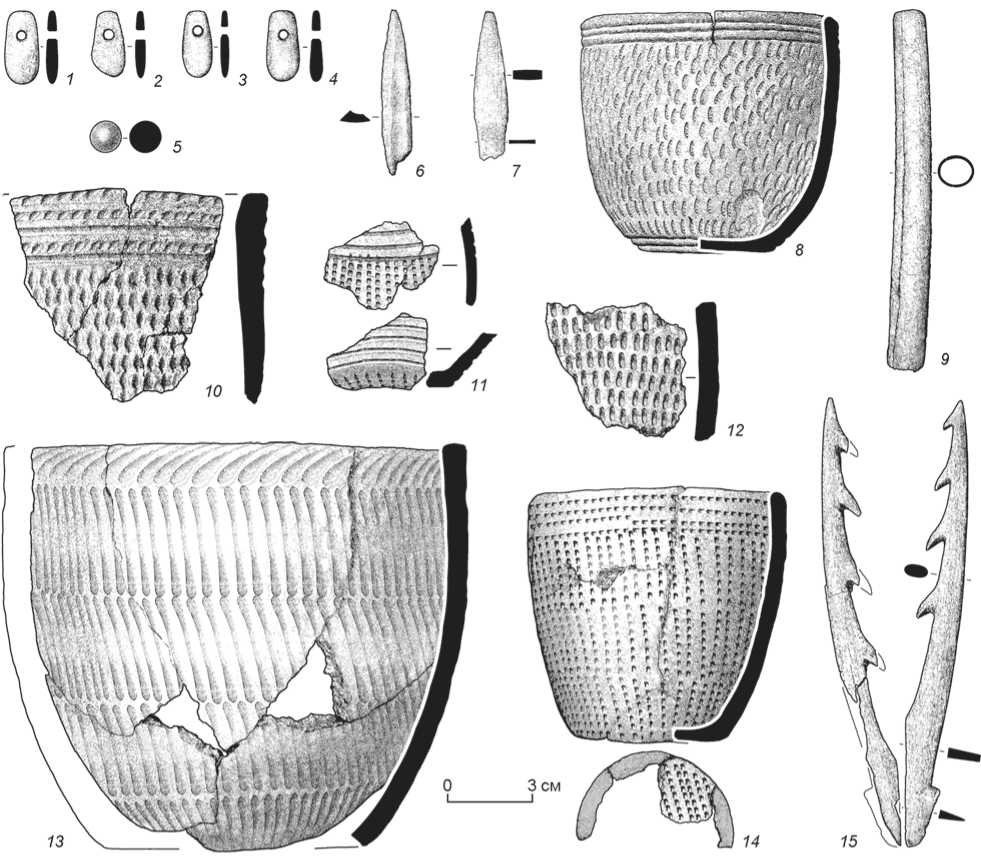

Основная ограда, вероятно, обрамляла одиночное захоронение, полностью разрушенное в тагар-ское время. От него сохранились обнаруженные в насыпи отдельные фрагментированные ко сти взрослого человека, мелкие обломки керамики, а также два бронзовых предмета – перстень (рис. 2, 1 ) и «хвостатый» нож (рис. 2, 3 ).

В этот же период с севера к основной ограде была пристроена детская могила (мог. 2) – каменный ящик размерами 0,67 × 0,62 м, ориентированный по линии ЮЗ – СВ. Он содержал останки младенца, погребенного в скорченной позе на левом боку головой на юго-запад в сопровождении керамического сосуда (рис. 2, 10 ), набора мелких бронзовых украшений (бляшка-пуговица, три бляшки с лепестковым орнаментом и два проволочных височных кольца) (рис. 2, 2, 4–7 ) и костей ног овцы. Совокупность аналогий находкам в насыпи и детской могиле маркирует период возведения первой ограды – этап III-В (лугавский) ЭПБ (X– IX вв. до н.э.) [Лазаретов, 2006, с. 228; 2008, с. 189].

Позднее была сооружена боковая ограда, в пределах которой были размещены две детские могилы. Одна из них (мог. 5) представляла собой ориентированный по линии ЮЗ – СВ и установленный в неглубокую яму деревянный сруб размерами 1,8 × 1,0 м, сложенный в два венца и перекрытый бревенчатым накатом с каменной кладкой над ним. В ней были найдены разбросанные в беспорядке крупные фрагменты керамического сосуда с орнаментом в виде рядов оттисков отступающей лопаточки и жемчужин (рис. 2, 9 ), мелкие кости овцы, бронзовые проволочное височное кольцо и бляшка-пуговица (рис. 2, 8 ). В западном углу сруба поверх

Рис. 2. Курганный могильник Сагайская протока-4. Комплекс предметов из захоронений эпохи поздней бронзы.

1, 3 – кург. 2, насыпь; 2, 4–7, 10 – кург. 2, мог. 2; 8, 9 – кург. 2, мог. 5.

1–8 – бронза; 9, 10 – керамика .

верхнего венца его северо-западной стенки были уложены пять метаподий лошади. Вторая (мог. 6) представляла собой ориентированный по линии СЗ – ЮВ и установленный в неглубокую яму деревянный сруб размерами 1,38 × 0,98 м, сложенный в два венца и перекрытый бревенчатым накатом с каменной кладкой. На выложенном поперечными плахами дне могилы покоились останки ребенка младшего возраста, уложенного вытянуто на спине со слегка разведенными в стороны руками, головой на юго-восток. При нем справа от черепа найдены кости конечностей, лопатка и ребра овцы.

Судя по обнаруженному в могилах ограды-пристройки инвентарю, данный комплекс возник на рубеже эпохи бронзы и раннего железного века – этап IV-Б (баиновский) ЭПБ (конец IX – начало VIII в. до н.э.) [Лазаретов, 2006, с. 230; 2008, с. 189]. В тагарское время комплекс кургана 2 подвергся перестройке. Было полностью уничтожено погребение в основной ограде, частично разобраны плиты стенок и перекрытий объектов в боковой ограде, и за ее пределами воздвигнута новая ограда.

Также к баиновскому этапу относится курган 1 А. Ограда кургана и надмогильная конструкция были сильно повреждены при строительстве железной дороги. Ограда из плит красновато-серого песчаника, установленных на ребро, имела форму неправильного прямоугольника размером 9,5 × 7,8 м, ориентированного продольной осью по направлению ССЗ – ЮЮВ. Внутреннее пространство ограды было заполнено рваным камнем и песчаниковыми плитками, на пяти из которых обнаружены фрагменты петроглифов предскифского времени. В центре ограды выявлено погребение, имевшее вид грунтовой ямы неправильной прямоугольной формы размером 2,6 × 1,56 м, ориентированной по линии СВ – ЮЗ. Возможно, первоначально могила была перекрыта массивными плитами, уложенными на продольные балки. В заполнении и на дне могилы были встречены разрозненные ко сти скелета мужчины в возрасте около 25 лет. В восточном углу могилы находился крупный плоскодонный керамический сосуд без орнамента.

Погребения тагарской культуры присутствуют на курганах 1, 2 и 3. В кургане 1 тагарцами была переиспользована окуневская ограда, большая часть которой была разобрана, и вместо нее сооружена ограда подквадратной формы размерами 9,09 × × 9,85 м, ориентированная длинной стороной по линии ССЗ – ЮЮВ. Стенки ограды были составлены из установленных на ребро плит красновато-серого песчаника. По углам в ямах с каменной забутовкой вкопаны вертикальные стелы. Реконструируемое первоначальное количество угловых и простеночных камней в ограде – восемь. В центре перестро-940

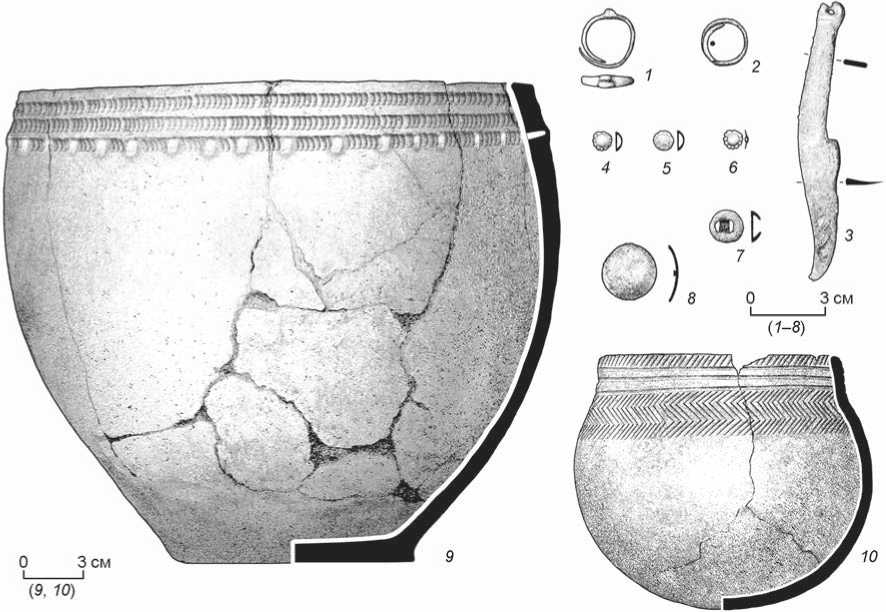

енной ограды была выкопана одна большая могильная яма (мог. 1) размером 3,27 × 3,14 м, перекрытая накатом из бревен, уложенным на массивные плиты песчаника. Поверх наката размещалась выкладка из рваного камня. В могиле было захоронено не менее шести человек разного пола и возраста. Все умершие были уложены вытянуто на спине головой на юго-запад. В заполнении и на дне могилы обнаружены фрагменты керамических сосудов, костяные наконечники стрел (рис. 3, 2–4, 7 ), обломки бронзовых украшений, кости животных. Позднее могила 1 подверглась полному разграблению. При этом была нарушена анатомическая целостность находившихся в ней костяков, изъята большая часть инвентаря, разрушено бревенчатое перекрытие и часть каменной выкладки. Тогда же или позднее посетители могилы поместили под ноги ранее погребенных здесь людей тело ребенка 8 лет. Его останки покоились на животе, лицом вниз, головой на юго-восток. При этом правая рука ребенка была сильно заведена за спину, а ноги подогнуты в коленях так, что обе стопы оказались под тазом. Подобный тип захоронений хорошо известен в практике тесинского населения Минусинских котловин.

В кургане 2 тагарская ограда, в плане имевшая форму неправильного квадрата размерами 15 × 15,6 м, была сориентирована по линии ССЗ – ЮЮВ. Сохранившиеся угловые и простеночные стелы позволяют отнести ее к типу «десятикаменных». Основная могила была сооружена внутри лу-гавской ограды и вместе с надмогильной конструкцией заняла почти все ее пространство. Здесь была выкопана яма прямоугольной формы размерами 3,5 × 3,3 м, ориентированная по линии ЮЗ – СВ (мог. 1), на дне сложен бревенчатый сруб. Перекрытие представляло собой выкладку из рваного камня и песчаниковых плит, сложенную на бревенчатом накате. Погребение неоднократно подвергалось вторичному использованию и разграблению. В заполнении и на дне были обнаружены разрозненные и фрагментированные кости скелетов более десятка людей разного пола и возраста. Здесь же были найдены остатки сопутствующего инвентаря: обломки не менее трех керамических сосудов (рис. 3, 12, 14, 15 ), изделия из бронзы (фрагменты полусферических бляшек (рис. 3, 5 ), биконические и круглые бусины, трубочки-пронизки, фрагмент предмета неизвестного назначения, обойма, ножи), кости (наконечники стрел, гребень, подвески и бусины) и других материалов (пастовые и аргиллитовые бусины), а также кости животных.

Вероятно, к этому же времени или несколько позднее относятся три детских погребения (мог. 3, 4 и 7), впущенные в насыпь. Они представляли собою небольшие небрежно сложенные каменные

Рис. 3. Курганный могильник Сагайская протока-4. Комплекс предметов из биджинских захоронений раннего этапа тагарской культуры.

1 – кург. 3, мог. 3; 2–4, 7 – кург. 1, мог. 1; 5, 12, 14, 15 – кург. 2, мог. 1; 6, 8–10 – кург. 3, мог. 2; 11 – кург. 3, мог. 6; 13 – кург. 3, мог. 1.

1, 8, 9, 13 – керамика; 2, 3, 6, 7 – кость; 10–12, 14, 15 – керамика.

ящики, перекрытые песчаниковыми плитами. Лишь в двух из них были найдены разрозненные кости младенцев.

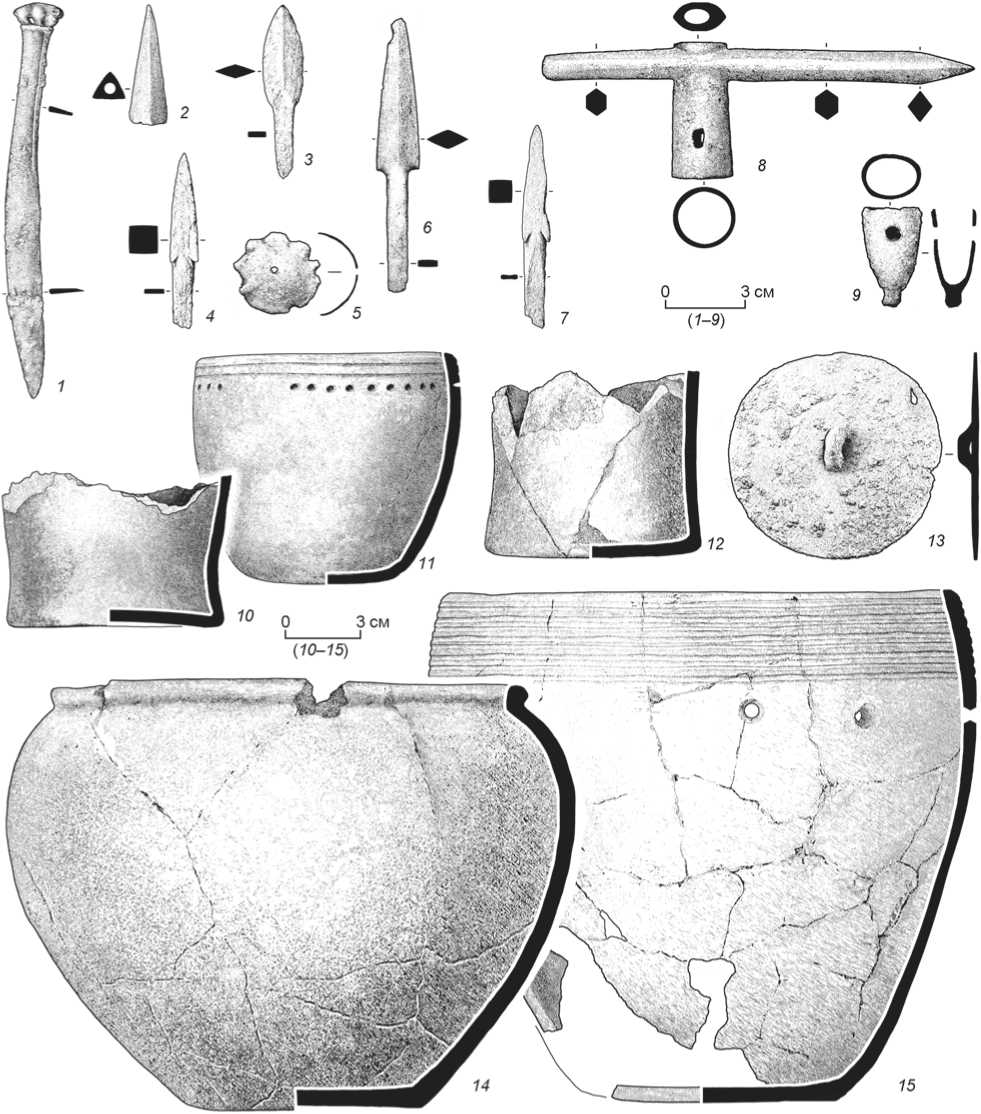

Курган 3 представлял собой «чистый» тагарский комплекс. Под насыпью расчищена ограда из установленных на ребро плит красновато-серого песча- ника, размером 16,2 × 15,5 м, ориентированная продольной осью по линии СЗ – ЮВ. Северная стенка ограды уничтожена в процессе строительства арыка. Сохранившиеся простеночные и угловые стелы позволяют отнести ограду к типу «десятикаменных». В пределах ограды было выявлено шесть

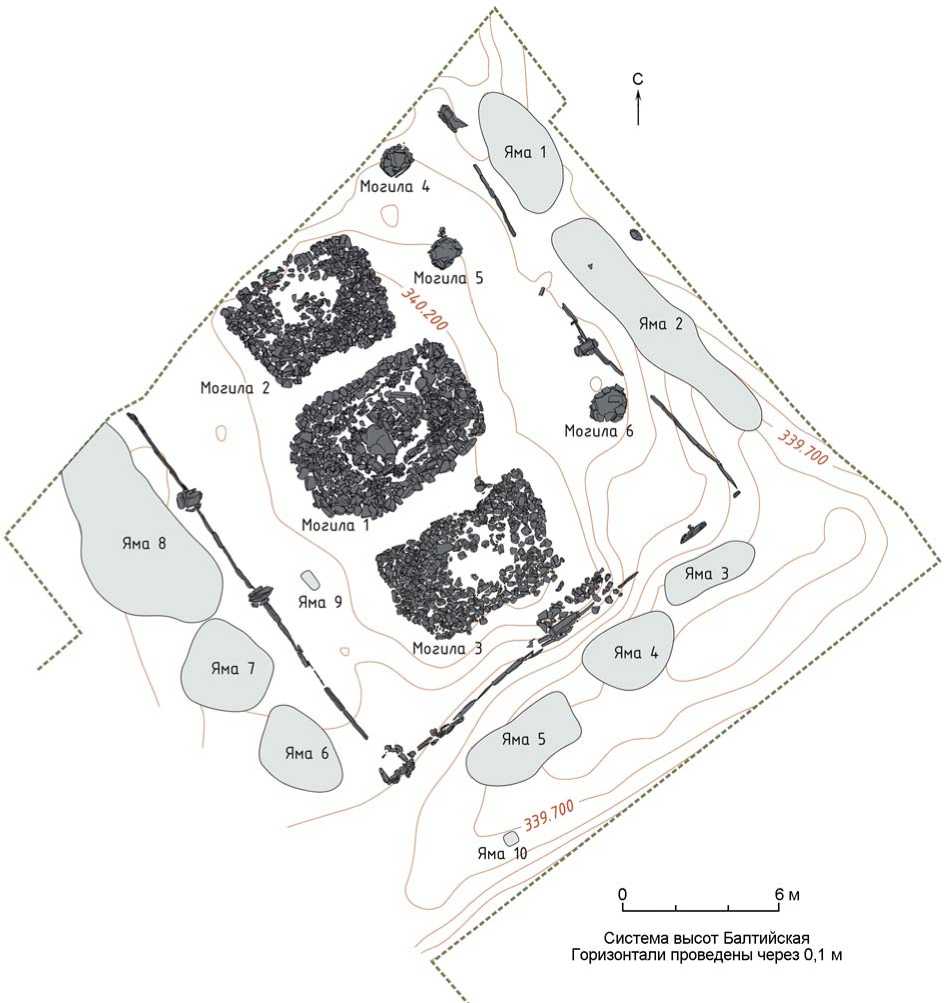

Рис. 4. Курганный могильник Сагайская протока-4. Курган 3. План расположения объектов.

погребений, три из которых являются основными (рис. 4). Они представляли собой последовательно размещенные друг за другом по продольной оси кургана грунтовые ямы глубиной 1,0–1,3 м, в плане имевшие вид прямоугольников размером от 3,35 × 3 до 3,9 × 3,8 м, ориентированных по линии СЗ – ЮВ. Все могилы были перекрыты продольным бревенчатым накатом, уложенным на поперечные балки, поверх которого были сооружены надмогильные выкладки из валунов и песчаниковых плит. У центрального погребения (мог. 1) над основным каменным панцирем была сделана надстройка из валунов, уложенных на подсыпку из супеси высотой до 942

0,8 м. На дне всех могил прослежены деревянные конструкции в виде бревенчатых срубов, сохранностью в три – пять венцов. В могилах 1 и 3 были выявлены следы берестяного «пола».

Все могилы разграблены в древности. Погребенные были уложены вытянуто на спине, головой на юго-запад. В центральном погребении (мог. 1) было захоронено два человека – взрослые мужчина и женщина. В северо-западной могиле (мог. 2) встречены останки ребенка, трех взрослых мужчин и одной женщины; в юго-восточной (мог. 3) – двух взрослых людей, подростка и ребенка. В заполнении и на дне погребений обнаружены остатки со- путствующего инвентаря: целые и фрагментированные керамические сосуды (см. рис. 3, 10), два бронзовых ножа с фигурным навершием (рис. 3, 1), два дисковидных бронзовых зеркала (рис. 3, 13), чекан со втоком (рис. 3, 8, 9), два бронзовых шила, комплект костяных наконечников стрел (рис. 3, 6), бронзовые обоймы и трубочки-пронизки, полусферические бляшки, разнообразные бронзовые, каменные, пастовые и аргиллитовые бусины, фрагменты изделий из ко сти и рога, а также о статки сопутствующей пищи (кости животных).

Еще три погребения кургана 3 – могилы 4–6 – представляли собой небольшие каменные ящики, перекрытые песчаниковыми плитами. Два из них были устроены на уровне древнего горизонта, а еще один впущен в насыпь кургана. Все они располагались в северо-восточной части ограды, параллельно основным погребениям. В двух из них (мог. 4, 5) выявлены безынвентарные одиночные захоронения младенцев, в третьей (мог. 6) расчищено носившее вторичный характер коллективное погребение не менее шести детей младенческого и раннего детского возраста в сопровождении керамического сосуда (рис. 3, 11 ).

Специфика погребальных сооружений, обряда трупоположения и сопроводительного инвентаря позволяют отнести все тагарские комплексы курганного могильника Сагайская протока-4 к биджин-ской группе погребений раннетагарского времени (конец VIII – VI в. до н.э.) [Герман, 2017; Кузьмин, 2020, с. 105–107].

Отдельно следует сказать о наличии в непосредственной близости от всех исследованных оград углубленных в материк объектов – ям. Разной глубины и размеров, большинство из них в плане имели форму неправильных овалов, вытянутых параллельно стенкам оград. При выборке заполнения ям были встречены единичные находки (фрагменты керамики, единичные кости животных, плитки песчаника) или же, в большинстве случаев, они оказывались без археологического материала. По аналогиям к окуневскому времени следует отнести ямы 2 и 3 кургана 1, расположенные за южной и северной стенками ограды соответственно. В частности, в яме 3 при выборке зафиксированы фрагменты от керамического сосуда окуневского облика, крупные гальки со следами обработки, а также скелет собаки на левом боку с поджатыми лапами. Наиболее вероятно, что яма 3, как и другие углубленные в материк объекты кургана 1, представляли собой котлованы для выборки грунта при возведении курганных насыпей, известные в окуневское время [Поляков, 2014]. Ямы о ставались открытыми, в результате чего со временем случайно или преднамеренно в них попадали разные предметы. В частности, на- полнение ямы 3 кургана 1 началось в окуневское время, вероятно, продолжилось в период функционирования биджинской могилы (мог. 1) и завершилось в момент посещения комплекса тесинцами (скелет собаки). Остальные ямы сопутствовали та-гарским оградам. Особенно наглядно их взаимосвязь с комплексом представлена на кургане 3, где ограда по всему сохранившемуся периметру была оконтурена цепочкой ям (рис. 4). При выборке их заполнения были найдены единичные кости животных, мелкие фрагменты керамики и песчаниковые плитки. Наиболее вероятно, назначение этих ям было аналогично окуневским.

Заключение

Исследования курганного могильника Сагай-ская протока-4 позволили получить новые данные о погребально-поминальной практике древнего населения юго-западной части Минусинских котловин. В результате работ были зафиксированы комплексы окуневской и тагарской культур, лугавского и баиновского хронологических горизонтов ЭПБ.

Основной период функционирования исследованной части некрополя связан с биджинской группой населения раннетагарского времени (конец VIII – VI в. до н.э.), для погребений которых характерны квадратные ямы со срубом, перекрытые накатом и каменным панцирем, парное или коллективное трупоположение, многоактность в заполнении могил. Среди сопутствующего инвентаря всех погребений присутствуют характерные именно для биджинской группы баночные сосуды с узкими каннелюрами (см. рис. 3, 15 ) и сосуды с цилиндрическим основанием и расширяющимся туловом – т.н. «стаканы» (рис. 3, 10, 12 ) [Герман, 2017; Кузьмин, 2020, с. 106].

Учитывая, что две тагарские ограды (курганы 1 и 2) были устроены на месте некрополей эпохи бронзы, отдельный интерес представляет отношение биджинского населения к могилам предшественников. Зде сь следует отметить, что при перестройке комплексов не были уничтожены и разграблены все древние могилы, а только та их часть, которая «препятствовала» внесению необходимых конструктивных изменений. Вероятно, это было связано с переустройством кладбища на определенном «выделенном» участке для расширения функционирующего тагарского некрополя.

Раскопки широкими площадями со снятием грунта до материкового слоя позволили выявить на курганах систему углубленных в материк объектов. Для тагарских комплексов это один из первых случаев, наиболее ярко представленный на бид-жинском кургане 3 (рис. 4). Это еще раз напоми- нает о необходимости расчистки поверхности внутри и за пределами оград тагарских курганов ниже уровня древнего горизонта для выявления сопутствующих объектов.

Дальнейшее изучение материалов курганного могильника Сагайская протока-4, а также введение в научный оборот результатов исследования других объектов, раскопанных в ходе охранно-спасательных работ на юго-западе Минусинских котловин, позволят значительно дополнить и скорректировать представления о погребально-поминальной практике и этнокультурных процессах на этой территории.

Культурно-хронологическая атрибуция и интерпретация материалов курганного могильника «Сагайская протока-4» выполнены в рамках исполнения Государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ № 0286-2021-0011 «Социокультурогенез и трансграничное взаимодействие древних и средневековых обществ в контактных зонах Западной и Средней Сибири» и НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0008.

Список литературы Культурно-хронологические комплексы курганного могильника Сагайская протока-4 (Аскизский район Республики Хакасия)

- Герман П.В. К проблеме периодизации тагарской культуры: этап и тип // Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда в Барнауле - Белокурихе. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. - Т. II. - С. 19-25.

- Кузьмин Н.Ю. О достоверности радиоуглеродного датирования погребальных памятников тагарской культуры // Camera praehistorica. - 2020. - № 2 (5). - С. 100-121.

- Лазаретов И.П. Заключительный этап эпохи бронзы на Среднем Енисее: дис.. канд. ист. наук. - СПб., 2006. - 267 с.

- Лазаретов И.П. Радиоуглеродные даты эпохи поздней бронзы Среднего Енисея и проблема метода // Древние и средневековые кочевники Центральной Азии: сборник научных трудов - Барнаул: Азбука, 2008. -С. 186-189.

- Лазаретов И.П. Хронология и периодизация окуневской культуры: современное состояние и перспективы // Теория и практика археологических исследований. - 2019. - Т. 28, № 4. - С. 15-50.

- Поляков А.В. Объекты за пределами оград курганов окуневской культуры // Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. - Том I. - Казань: Отечество, 2014. - С. 478-471.

- Поляков А.В. Радиоуглеродные даты окуневской культуры // Записки ИИМК РАН. - 2017. - № 16. - С. 52-74.