Культурно-исторический тип казачества

Автор: Артамонова М.Г.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Социокультурные проблемы российского общества

Статья в выпуске: 1 (195), 2015 года.

Бесплатный доступ

Объект. Социокультурная традиция, уклад, образ жизни казачества, сложившиеся в истории и формирующиеся в процессе возрождения.

Пассионарная миссия, межкультурные коммуникации, транскультурные наслоения, организационная культура, механическая структура управления, линейно-функциональная структура управления, дивизионная структуры управления, органической структуры организации управления

Короткий адрес: https://sciup.org/143182069

IDR: 143182069

Текст научной статьи Культурно-исторический тип казачества

Культурно-исторический тип — категория, введенная Н.Я. Данилевским («Россия и Европа»), выделявшим 11 сложившихся типов (египетский, китайский, древнесемитский, индийский, халдейский, иранский, еврейский, греческий, римский, аравийский, романо-германский) и формирующийся славянский тип. Целый ряд народов, по Н.Я. Данилевскому, не смог создать культурноисторический тип. Эти народы он относил к категориям «отрицательные деятели культуры», «этнографический материал». В основании культурно-исторического типа, по Н.Я. Данилевскому, лежит одна из четырех областей проявления цивилизации (религия, культура, политика, экономика). В зависимости от выраженности того или иного (или нескольких) цивилизационных начал он выделял одно-, двух-, трех- и четырехосновные культурно-исторические типы. Большинство культурно-исторических типов он охарактеризовал как одноосновные, реже — двуосновными. Русский (славянский) тип еще только формируется и, по Данилевскому, имеет перспективу развития полного — четырехосновного — культурно-исторического типа [Артамонова, 2014, 12, с. 154,155].

Казачество включено в славянский тип, но является яркой, особой его частью [Артамонова, 2014, 13, с. 159], т.е. является историческим субкультурным славянским типом. Его особенные характеристики наиболее ярко проявляются в принятии пассионарной миссии державного служения, православно осмысленной воинской миссии, спецификой межкультурных коммуникаций.

П ас си он арн ая м и с сия . Приверженность казачества державному служению ярко проявилась в деятельности по освоению новых земель и географических экспедициях, завершавшихся открытиями новых земель и морей. Завоевание Сибири атаманом Т. Ермаком было началом не только сибирского казачества, но и расширением просторов Российской империи — от Западной Сибири до Охотского моря. Крупные географические открытия совершены экспедицией казака Семена Дежнева (1648 г.) в акватории Тихого океана, на 80 лет опередившие Беринга.

Межкультурные коммуникации. Казаки селились вдоль границ, пролегавших на стыке разных этносов и культур. Поэтому казачество говорило и на русском языке, и на языках соседей. Двуязычие возникало и в самой казачьей среде, в межэтнических коммуникациях. Полиязычие влияло на коммуникацию, быт, социальный и психологический тип казаков, культурную среду, оставляя транскультурные наслоения, отражавшиеся в специфической архитектуре, в интерьере жилищ (у кубанских и терских казаков — обилие ковров, настенное оружие и конская сбруя как экспонат боевой славы).

Внешние элементы казачьей культуры . Военная форма у казаков служила не только военному делу, но была типична и в домашнем обиходе. Здесь и житейский прагматизм — коль сами (а не государство) покупали военное обмундирование, то экономили на обыденной (штатской) одежде. Но это и дань любимому делу, в котором самореализовывались как мужчины-воины. В одеянии женщин аскетика — минимум украшений. У донских казаков и казачек — минимум избыточного, довольство необходимым. Они не приветствовали избыточность ни в речи (нелюбовь к краснобайству), ни в поступках, ни во взаимоотношениях, ни в одежде. В этом же направлении работала и христианская духовность — скромность в одежде и поведении, сдержанность в богатстве, выдержанность в отношениях. Во внешнем облике кубанских и терских казаков, в силу тесных взаимодействий с кавказцами, в одежде было больше пестроты, сильнее тяга к украшениям. Кавказские казаки носили бурку, черкеску, бешмет, характерен стоячий воротник, шаровары. Особое значение имели головные уборы и оружие: кинжал, клинок, шашка.

Во внешней, материальной культуре казаков в XVIII–XIX вв. усилились христианско-аскетические традиции. Д.С. Ковалев пишет: «Казачьи усадьбы огораживаются глухими высокими заборами с плотно закрытыми воротами, что подчеркивало замкнутость казачьего быта. Нередко дом размещался в глубине двора или повернут к улице глухой стороной» [Ковалев, 2009, 1, с. 29]. И далее отмечает: «В центре станицы находились церковь, поселковое правление, школы, торговые лавки… Окраины станиц имели свои названия, их жители иногда различались по этническому или социальному признаку» [Ковалев, 2009, 1, с. 29].

Социальное доверие и протестный потенциал казачества

У россиян «…в цивилизационном статусе религиозный фактор несравнимо выше динамики экономических, политических и идеологических реалий» [Мчедлова, 2009, 2, с. 82].

Названные реалии — это основные сферы общества, а религиозный фактор имеет, по М.М. Мчед-ловой, вершинное значение, и им, прежде всего, определяется цивилизационный статус. Для казачества характерна более активная акцентуация религиозного фактора в сравнении с другими социальными группами гражданского общества. Значит, для казачества более энергично проецируются религиозные предписания на все сферы общества, на социальные роли, проявленные в экономической, политико-правовой, культурной и социальной сфере. Возникает вопрос о характере отношения казачества к социальным институтам государства и гражданского общества. Каково доверие казачества и других этносоциальных групп к социальным институтам? М.М. Мчедлова сравнивает уровни доверия в обществе к социальным институтам.

Среди институтов гражданского общества наибольший авторитет у церкви — 63%. Доверие общественным организациям в 2008 г. было в 2 раза меньше — около 30%. К 2013 г. резко снизилось доверие партиям, парламенту, государству, а доверие судам упало почти до нулевой отметки. Несмотря на это, «…пра в о сла в н ые ч а ще скло н н ы воздерживаться от массовых проявлений протеста, чем атеисты: 63% и 54%. В 2 раза меньше и процент эмиграции у молодых православных» [Мчедлова, 2009, 2, с. 83]. К мощному фактору деградации доверия относится коррупция. По опросам: «80% россиян ежедневно сталкиваются с коррупцией. При этом 60% уверены, что уровень коррупции неуклонно растет, а 36% думают, что коррупция стагнировалась, но на очень высоком уровне. Самой коррумпированной считают сферу ЖКХ (56%), затем — образование (50%) и здравоохранение (47%)» [3].

С о ц и ал ь н о е д о в ер и е к а з а к о в . Протестно-скептические настроения: полностью поддерживают государственную политику около 22% казаков, 43,3% считают ее непоследовательной, а 32,7% — индифферентны. «Протестный потенциал связан с жесткостью морально-нравственных прин- ципов казачьей среды, а не с реальными факторами социальной напряженности» [Водолацкий, Волков, Барков и др., 2011, 4, с. 78]. Представления о дискриминации казаков: 24% указывают дискриминацию со стороны чиновников, около 11% указали на дискриминацию в государственной службе, 9,7% — в социальной сфере, 3,9% — в культурной сфере» [Водолацкий, Волков, Барков и др., 2011, 4, с. 72]. Поддержка казачьего движения: лидером признан Губернатор Ростовской области — 54% симпатий в городах, а на селе — 63%; далее — органы местной власти — 39,1%, затем Президент РФ — 37,5%, а Госдума — всего 11,6%. [Водолацкий, Волков, Барков и др., 2011, 4, с. 73]. Низкое социальное доверие казаков к: «а) политическим партиям, б) бизнес-структурам, в) правоохранительным органам. Среднее социальное доверие к: а) руководству страны, б) руководству региона, в) общественным организациям, г) официальным казачьим организациям. Высокий уровень доверия к: а) вооруженным силам РФ, б) церкви» [Водолацкий, Волков, Барков и др., 2011, 4, с. 75].

Организационная культура казачества

B.C. Нечипоренко, Е.Я. Рябова ссылаются на постановления Правительства РФ, направленные на развитие организационной культуры казачества, образования и воспитания молодежи, традиционных функций и «развитие его культуры как социального института» [Нечипоренко, Рябова, 2008, 5, с. 161]. «Культуру казачества как организации» B.C. Нечипоренко и Е.Я. Рябова видят в особенностях менталитета, в наборе ценностей и организационных норм поведения казачества. Они отмечают, что в казачьих сообществах базовые ценности более устойчивы. По их мнению «…на первый план выходят социальные и правовые ценности — законность, служение государству и обществу, защита прав и свобод» [Нечипоренко, Рябова, 2008, 5, с. 163]. Особенно эффективно выражена «…интеграция членов сообществ, мобилизация на цели, поддержание ценностей, норм, стилей поведения, традиций… сочетание культурных образцов: общечеловеческих, национальных, групповых, индивидуальных» [Нечипоренко, Рябова, 2008, 5, с. 163].

B.C. Нечипоренко и Е.Я. Рябова отмечают особенность деловой культуры казачества в специфике ее менталитета и национальных ценностей, подчеркивая роль принципов и методов управления, уровень концентрации власти, структуру деятельности, технологиях принятия решений и контроле их исполнения [Нечипоренко, Рябова, 2008, 5, с. 164]. В культурных образцах B.C. Нечи- поренко и Е.Я. Рябова отмечают уникальный набор смыслов, «репертуар», «культурный код». В социокультурной системе казачество отличается от других этносов по миссии, структуре целей, по набору статусов и ролей [Нечипоренко, Рябова, 2008, 5, с. 164].

Авторы анализируют о р г ан и з а ц и о н ную кул ьтуру казачества в веберовском подходе: механическая и органическая структур а у пр а вле н ия [Weber, 1966, 6, s. 65]. При этом они полностью, без нюансов, распространяют все веберовские признаки на казачество. Но эти категории и их признаки приемлемы к рационалистической культуре Европы, а в традиционалистских культурах, в России и, в частности, для казачества, нужно учитывать особенности менталитета и психологии. По любому из признаков механической структуры управления мы вынуждены делать поправки, искать промежуточные определения. Аналогично и в отношении органической структуры управления.

Если рассматривать механическую модель организации управления в культуре казачества, будут поправки, отраженные в табл. 1–3.

Любая закрытая система невозможна без наличия некоторых зон открытости, любая открытая система имеет зоны закрытости. Категории открытой/закрытой системы — очень условные абстракции, тем более они не применимы к анализу традиционалистических культур. Вспоминая термин «азиатская культура», мы помним о том, что нет ничего загадочней в этой культуре, как «да» в значении «нет» и «нет» — в значении «да». Мы помним поговорку: «Восток — дело тонкое». Если Китай и Япония — прекрасные тому примеры, тем не менее показателен и весь арабский мир, и все славянские народы. Эти соображения прекрасно применимы и к России, и к казачеству.

Если обратимся к культурно-историческому типу (в концепции Н.Я. Данилевского), то в русском типе мы отметим массу черт в пользу широты и открытости характера, в пользу доверчивости («кабы русскому мужику наперед тот ум, что у цыгана позади, — весь мир бы обворовал»). Но не меньшее количество черт и в пользу тонкого контроля при доверительных отношениях («доверяй, да проверяй»). Казачий культурноисторический тип человека во многом схож, ибо это субкультура — в контексте русской культуре. Но есть и отличия, ибо казачий народ составлен из ряда субэтносов, многие из которых имеют азиатское происхождение; казаки столетиями жили в приграничье, где высокая теснота взаимодействий (как мирных, так и военных); военное ремесло, ставшее частью их исторической и куль-

Коррекция признаков механической модели организации управления

Таблица 1

|

Веберовские признаки |

Адаптация признаков к казачьей культуре |

|

Закрытая система |

Регулятивная (закрытая/открытая) система с адаптивностью к нестабильным условиям |

|

Разбиение задач на мелкие составляющие |

Укрупненные задачи, вариативный маневр деталей, реконструкция подзадач и исполнителей, условий и обстоятельств |

|

Четкое разграничение задач по предмету деятельности |

Четкое и получеткое (перекрестное) распределение задач по позициям (профессиональным и должностным) и ролям. Наличие нечетких (творческих, инициативных) задач |

|

Четкая специализация обязанностей и контроля |

Специализация соответствует обязанностям, стандартизация сдержана свободой решения; контроль по духу, а не по букве |

|

Жесткая иерархия властных структур |

Жесткая иерархия дополнена соборностью казачьей демократии |

|

Распределение власти и ответственности вверх |

Для военных действий. В невоенных задачах часто делегируется на средний и нижний уровни. Ответственность не линейная, а многомерная: перед людьми, начальством, казачьим обществом, государством и Богом |

|

Четкие правила, процедуры, порядка действий в ситуациях |

Четкие уставные правила и процедуры, плюс широкая свобода в порядке действий для нестандартных ситуаций — преобладающих |

|

Игнорирование личных качеств во взаимоотношениях |

Максимальная ценность и учет личных качеств, в соизмерении с задачами и целями, ролями и обязанностями |

|

Отбор и расстановка кадров по проф. квалификации |

По деловым и личным качествам, по результатам, а затем по формальным критериям и квалификации |

|

Доминирование формальных правил |

Доминируют правила, традиции и обычаи, в которых нет формализмов, но есть сочетание вариативных стереотипов, допускающих широкий круг композиции, маневра, творческого осмысления, инновации |

|

Узкое определение зон ответственности |

Зоны ответственности определены, но носят широкий характер, с контролем по духу, а не по букве, часто включают сверхзадачи |

|

Выделен абсолютный центр принятия решений |

Центр абсолютен в военной ситуации, а в иных — ряд взаимодополнительных центров. Доминирует коллегиально-соборный круг |

Линейно-функциональная и дивизионная структуры управления

Таблица 2

|

Веберовские признаки |

Адаптация признаков к казачьей культуре |

|

Подразделения самостоятельны, за руководством — стратегия |

Господствует иерархия, не подавляющая, а направляющая подразделения |

|

Больше гибкости, быстрее реакция |

Есть и гибкость, и быстрота, но упреждены рациональным, духовно-нравственным контролем: гибкость плюс жесткость принципа, быстрота плюс разумная постепенность |

|

Подразделения — это «центры получения прибыли» |

Подразделения — исполнительный механизм, действующий по долгу и совести, затем по правилам и предписаниям |

|

Руководители заменены менеджерами |

Востребованы не менеджеры, а руководители, даже на низовых уровнях. Ориентация на человеческие умения и качества, знания и опыт — залог успеха |

|

Разобщенность штабных структур |

Разобщенность исключена в принципе, тем более не разобщены штабные структуры |

|

Дублирование функций |

Пересечение и дополнение функций, но не дублирование |

|

Пригодна для стабильных ситуаций управления |

Преобладание нестандартных обстоятельств, задач и ситуаций |

турной миссии, требует тонких и многомерных композиций открытых и закрытых зон взаимоотношений.

Особую роль играет «…ядро казачьей культуры: культура управления, определяющая качество, специфика целей, традиции, норм, стандартов, особенность культурных образцов и технологий. Особое сочетание коллегиальности и единоначалия, строгая иерархия отношений, целеустремленность, мобильность» [5, с. 166]. В ядре культуры «…про-исходят изменения: новые способы деятельности; новые традиции, символы, обряды, исчезают традиции, утратившие результативность, устраняются устаревшие культурные образцы, что важно в переходные периоды» [Нечипоренко, Рябова, 2008, 5, с. 167].

Региональные исследования региона с компактным (14,2%) проживанием казачества. По данным Л.А. Гегель и Ю.С. Фроловой (2004 г.): в Астраханском (казачьем) регионе исследовалось конфессиональное поле области. Значимость религии. Религия для 39% респондентов — это моральноэтический комплекс, для 22% — главный жизненный ориентир, у 28% — индифферентное отношение; у 6% — фанатичная приверженность, и у 4% — негативное отношение к вере [Гегель Л.А.,

Коррекция признаков органической структуры организации управления

Таблица 3

|

Веберовские признаки |

Адаптация признаков к казачьей культуре |

|

Открытая система |

Сложная композиция открытости/закрытости, точнее — это живой социальный организм, в котором открытость/закрытость могут меняться местами, менять свою меру и направленность |

|

Доминируют неформальные правила и процедуры |

Минимум формальных правил и процедур. Неформальные — взвешенны, умеренны, ограничены традициями и обстоятельствами |

|

Гибкая структура |

В традиции всегда доминируют консервативно жесткие структуры, но гибка динамика их функционирования |

|

Децентрализация |

Доминирует централизация. Децентрализация допускается особыми причинами и условиями |

|

Адаптивность к новым условиям и изменениям |

Широкая, вариативная адаптивность: жизнь на границе, в диалоге культур, этносов, в диалоге с переменчивыми и двойными стандартами государства, жизнь — в условиях военных действий, где изменения постоянны |

|

Высокая самомотивация |

Самомотивация подчинена соборным мотивам казачьего общества, мотивам Державного служения, мотивам духовным |

|

Высокая целеустремленность |

Целеустремленность высокая, но в древе целей есть незыблемые, условно подвижные, а радикально изменчивые: перенацеливание связано с меняющимся кругом задач |

|

Широкая специализация |

Казак-воин имеет широкую специализацию, с узкой — гибель. Но казак еще ведет хозяйство, он и активный участник гражданского общества — специализация еще расширяется |

|

Амбициозная ответственность |

Ответственность, не амбициозна (гордость и тщеславие порицаются), она тверда, высока, абсолютна, но смиренна |

|

Уровни управления размыты |

Уровни управления четкие, но допускают смежные пересечения (свойство всех традицио-нальных культур) |

|

Субъективная система и критерии вознаграждения |

Субъективна, применяется в нештатных ситуациях, имеет массу человеческих измерений |

|

Субъективный отбор кадров |

Субъективный, ибо ориентирован на тонкие материи духа, тонкость внутреннего мира, но и объективный — ориентация на результат |

|

Децентрация принятия решений |

Только на Круге, но и там вновь восходит к централизму |

|

Задачи сложные, не имеют четких границ |

В основном сложные, не очерченные, но много и простых, четких, почти автоматичных |

|

Авторитет власти завоевывается |

И завоевывается, и делегируется: Кругом, Старейшинами, Атаманами |

Фролова, 2007, 7, с. 74]. По параметру «значение «национальности» в вашем круге общения» 68% ответили, что она малозначима, для 25% — она имеет некоторое значение, для 7% — этничность определяюще значима [Гегель Л.А., Фролова, 2007, 7, с. 76]. По параметру «значение вероисповедания» людей, входящих в Ваш круг общения: для 74% это не играет роли, 20% — обращают на это некоторое внимание, для 5% — это очень важно [Гегель Л.А., Фролова, 2007, 7, с. 77].

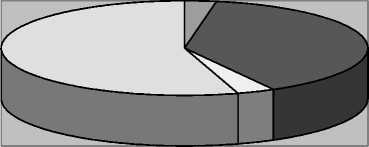

Исследования Минрегионразвития установили, что в 2008 г. казачьим движением (см. рис. 1) было охвачено 41,7% казаков (реестровое казачество — 2,8%, общественные объединения — 38,9%) [8]. Отток от казачьего движения составлял 3,5%, но, как видно из табл. 4, потенции притока были в 10 раз больше — 32,6% желали влиться в ряды подвижников.

Эмпирические исследования А.О. Ефановой, А.Ж. Шишовой, А.Ю. Соклакова, А.Н. Покиды и др. (2008 г.) также выявили высокую духовную и социокультурную мотивацию казаков (см. рис. 2), в восстановлении традиции, исторического пути казачества, в его Державном служении.

Энергия возрожденческого устремления казачества три года назад охватывала 74,5%. Что характерно — неказачье население Юга России, где наиболее ярко развернулось культурно-историческое движение казаков, отнеслось к их возрождению со встречным воодушевлением — 63,6% (см. табл. 5) [8].

Входите ли Вы в казачью организацию?

□ В казачий реестр

□ Раньше входил

□ В обществ. обединение

□ Нет

Рис. 1. Доля организованного казачества

Ваша мотивация участия в казачьем движении?

Затрудняюсь ответить – 3,3%

Влияние родственников, друзей – 7,8%

Верю, с развитием казачества улучшится положение казаков – 21,6%

Желание навести порядок в своем населенном пункте – 24,2%

п

Стремление возродить казачью службу, казачье братство – 26,1%

—I

Стремление возродить казачью традицию – 32,0%

I

Потомственная принадлежность к казачеству – 52,9%

|

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1 |

|

Рис. 2. Мотивация участия

Таблица 4

Хотите ли Вы вступить в казачью организацию?

|

Вариант ответа |

% |

|

Да |

11,2 |

|

Скорее да, чем нет |

21,4 |

|

Скорее нет, чем да |

5,3 |

|

Нет |

36,9 |

|

Затрудняюсь ответить |

25,1 |

Таблица 5

Как Вы относитесь к возрождению казачества?

|

Ответы казачьего населения, % |

Ответы неказачьего населения, % |

||

|

Положительно |

74,5 |

Положительно |

63,6 |

|

Отрицательно |

14,1 |

Отрицательно |

16,4 |

|

Затрудняюсь ответить |

11,4 |

Затрудняюсь ответить |

20,0 |

Тождество позитивного подъема между казачьим и неказачьим населением в связи с процессами казачьего ренессанса объясняется тем, что во главе угла казачьего народа стоит не сепаратизм, не групповой эгоизм, не этноцентризм, а миссия жертвенного служения Отечеству, культурная традиция, духовность, мирность к этнокультурному окружению (см. табл. 6) [8].

Таблица 6

Какую роль играет казачество в решении задач

|

Большую, % |

Среднюю, % |

Позитива, % |

Затрудн., % |

|

|

В охране границ |

21,0 |

35,6 |

56,6 |

18,7 |

|

В межэтнических конфликтах |

21,7 |

34,5 |

56,2 |

18,9 |

|

В патриотическом воспитании |

36,1 |

37,7 |

73,8 |

14,1 |

|

В военноспортивной работе с молодежью |

32,6 |

37,7 |

70,3 |

15,9 |

|

В сохранении культуры и духовных традиций |

49,1 |

32,1 |

81,2 |

11,5 |

На рис. 3 отображены результаты опроса в 2008 г. [8] оценки деятельности казачьих организаций как самими казаками, так и неказачьим населением южных (казачьих) регионов.

Ритуал проведения Круга

В традиции казачий круг (валовой, войсковой, полковой) — это любое всенародное собрание, на котором решали все хозяйственные, общественные и военные дела. Решения полкового круга могли быть пересмотрены войсковым кругом (все станицы округа), а валовой круг является высшим и олицетворяет весь казачий народ. Круг — высшая форма казачьей демократии. Попытки запретить ее на Дону (1721 г.) и на Урале (1775 г.) привели к Пугачевскому восстанию и были восстановлены.

Последний круг проходил в 1920 г., а в период возрождения, в 1990 г., — первый Большой казачий Круг (80 тыс. казаков всех областей СССР).

Традиции Круга. Казакам предписана традиционная форма: регистрация — в секретариате. Дежурный есаул назначается товарищем атамана, которые вместе с приставами контролирует весь порядок проведения и функции счетной комиссии. Дежурный есаул приглашает «Совет старейшин» занять почетные места — слева, духовенства — справа. В круг выходит атаман, Правление, начальник штаба кланяются Кругу и Совету старейшин, духовенству. Ритуал подчеркивает готовность проведения круга по христианскому обычаю. Как и в Храме — все без головных уборов . На начало проведения круга атаман испрашивает согласия у старейшин и казаков. Из храма выносится хоругви, знамя, регалии и святыни казачьего общества. Круг начинается с соборной молитвы, вместе со священством. Священник напоминает о христианской морали казачества. Только потом власть переходит к атаману, и Круг начинает работу. Слово испрашивают молча — поднятием руки. Выступающий начинает с поклона Кругу, священнику, атаману и старейшинам. Запрещено говорить о недоказанных фактах — удаляли с Круга. Окончание Круга завершается молитвой и словами священника [9].

Социолог А.В. Яровой [Яровой, 2007, 10] рассматривал обычаи казачьего круга в терминах «агонального пространства культуры». Агон (др. греч. ἀγών) — это состязание у греков и римлян во время религиозных или политических празднеств. Агон — словесный спор, композиционная структура, предначертанная программа полемики. Этот языческий ритуал вытеснен христианством в IV в. Проблема агональности разрабатывается в философии А.Ф. Лосевым, в психологии В.П. Самохваловым, в социологии Е.К. Краснухиной, Й. Хейзингом. Конечно, можно говорить о Круге «как системе вербальных и невербальных знаков», проводить жанровую классификацию, определять ролевую структуру участников Круга, но это непродуктивно и опрокидывает весь духовный строй

Круга, его христианскую традицию. А.В. Яровой анализирует Круг и в контексте сословной культуры: «мужские объединения», «военная община», функциональная структура, роли: атаман, старшина, старики, товарищество, молодики, деление аудитории на «женатых и холостых казаков» [Яровой, 2007, 10]. Это интересно, но для второстепенных целей. Все же А.В. Яровой возвращается от языческой агональности к главному — духовной культуре казачьего круга. Он подчеркивает, что Круг проводится на майдане — площади возле храма. При этом «выносили образ Спаса или Николая Чудотворца и, поставив его на аналой, становились вокруг него» [Яровой, 2007, 10]. Соборность круга схожа с русским сельским сходом в общем правиле: «…всякий мог свободно говорить и предлагать то, что полезно, всякий мог принять или не принять предложение, но раз что-либо постановил весь круг, то это уже было свято, это был закон» [Яровой, 2007, 10].

Кагортно-гендерное правило: участие в Кругах дозволялось после 17 лет, женщины на круг не допускались. Организационные правила: пьяные казаки изгоняли из Круга с позором и штрафовались, пеню также выплачивали казаки, не явившиеся на круг, иногородние на круг не допускались [Яровой, 2007, 10].

Ключевую роль в обряде избрания атамана играют старейшины, отмечает А.В. Яровой. «Только они имели возможность быть держателями атаманских регалий в момент избрания нового атамана. А атаманские регалии были равносильны мировому центру, вспомним, что вместе с атаманом, вооруженным насекой, в круг вносился и бунчук. Залогом справедливости решения и того, что только предки могли сохранить мир, до избрания нового атамана. Они же после вынесенного решения вручали атаману насеку. Атаман, который складывал с себя полномочия, снимая шапку, обнажал голову, предавал жизнь свою на волю присутствующих. После избрания атамана старики прикрывали его своими шапками — символ того, что атаман находится под покровительством предков» [Яровой, 2007, 10].

Уклад нравственных отношений

Почитание отца и матери и непререкаемое послушание имели императивный характер : христианская заповедь сочеталась с абсолютом византизма и горских обычаев. Без благословения родителей не начиналось и малейшее дело, а крепость семейно-родственных уз имела сакральный уровень.

Ув а ж е н и е с т ар ш е г о — строгий и универсальный обычай. Завет «Перед лицом седого вставай, почитай лицо старца и бойся Бога своего» сочетался с обычаем кавказских народов. Сакральны поколения и вообще возраст. Сакральны и старшие по чину, званию, социальному положению, по рангу авторитета в сообществе. Это и сакрализованное почитание казачьей доли, боевых ранений и военной доблести. Этикет поведения: вставать при появлении старика, снимать шапку и кланяться. В присутствии «старшего» нельзя сидеть, курить, говорить без разрешения. Необходимо исполнять всякое слово и волю «старшего». Нельзя старшего обгонять, а при входе — должно уступить дорогу. Нельзя прекословить. При принятии решений, в спорах — спрашивать мнение старшего. В обращении к пожилым: не «дед», а «батько».

Ритуалы гостеприимст в а. Старики уступали место любому гостю. Запрет на расспросы о цели прибытия, пути следования ранее трех суток.

Ув аже н ие к же н щ и н е — матери, жене, сестре. По чести и достоинству казачки мерилось достоинство мужчины. Был запрет на чье-либо вмешательство в семейные дела. Слово главы семьи — закон. Обязанность казака защитить женщину в любой ситуации, при любом невежливом к ней отношении. Четкое гендерное разделение занятий. Но женщина не могла присутствовать на «круге», а ее личные вопросы представляли родные, крестный или атаман. Многие признают, что казачки были свободнее крестьянок ввиду того, что их мужья были в постоянных походах, а семья и хозяйство оставались на женских плечах. Третий фактор — жизнь на границе, требовавшая и от женщин большой отваги. Казачка по необходимости овладевала некоторыми мужскими умениями, в том числе и воинскими. Доля тяжелее, но и свободы больше, и мера равноправия с мужчинами — выше. Казачки наряду с мужьями участвовали в Степном походе, в Гражданской войне.

Семейн ые о тношения. Всеобщая, соборная забота всей станицы о воспитании молодежи (не только родители): за непристойности наказывали (и словесно, и физически) любые взрослые, а потом еще и родители. Запрет на выяснение отношений между супругами в присутствии детей. Обращения между супругами и к их родителям только по имени и отчеству. На людях муж и жена проявляют сдержанность отношений — хранение чувств тех, чьи мужья и сыны погибли в военных походах. Детей не допускали за стол при разговоре старших, при застольях. Семейные казаки и казачки имели высокий не- формальный статус. Чистота и верность в семейных отношениях — закон, а развратников могли наказать и смертью.

Нр а в с т в е н н ы е ус т а н о в к и . Сакральные ритуалы привития воинской миссии: новорожденного на сороковой день усаживали в седло, отец на него надевал портупею с шашкой; на «первый зубок» — ритуал повторялся, а друзья и родные дарили военную атрибутику (ружье, патроны). В три года дети держались в седле, а в пять — свободно скакали.

Сакральное отношение к Державе, ее символам и воинскому служению. По уставу при исполнении гимна России (войска) снимали головные уборы. За трусость, воровство, ложь, обман, за неисполнение слова — утрата доверия и лишение казачьего достоинства. При проводах сына на казачью службу, как святыня, вручалась «семейная» шашка. Отличие населения казачьей станицы от крестьянства — воинская дисциплина, станичный порядок и своеобразие норм поведения и особо выраженная духовная культура.

Сакральное отношение к казачьему бра т ст ву. Нравственный закон и потребность в проявлении доброты к собратьям, а к посторонним, особенно, стремление оказать помощь, услугу, выразить заботу и участие. В казачьих станицах широко распространены военные игры-состязания: скачки, джигитовка, стрельба в цель, рубка лозы.

Хр ист иа нские ц ен н ост и. Подаяние просящему, особенно нищему — священный долг. Казаки стыдились многословия и краснобайства, памятуя христианскую ответственность за каждое напрасное слово: «от слов своих — осудишься, от слов — и оправдаешься». Стремились обходиться минимальным, не желать избыточного — нестя-жание. Казаки остерегались оставаться в долгу. Нравственный долг — за помощь, за доброе отношение отплатить тем же. Презрение к пьяницам, несмотря на ритуалы загульного застолья. Умерший от пьянства — самоубийца.

Императив свободы и казачьей демократии. Требование свободы — это не европейская абстракция «civil liberty», это: 1) духовно-социальная и личная свобода каждого казака; 2) соборная народная свобода. Казачья демократия — не аналог американо-европейской представительной демократии, когда народ вынесен за скобку, а демократия разыгрывается в узком круге парламентариев. Еще Аристотель называл демократию низшей формой управления, но ценил «политию», когда решает весь народ. Казачий круг, Новгородское вече, русская община, Земский собор — это примеры п ол и т и и . Казачье общество — это самоуправ- ляемое о б щ е с тв о - в о й с ко . Г.Л. Трошев писал: «Традиционная организация войска и его управление воспринимались как гарант всеобщего равенства, условие свободы и безопасности членов сообщества. Особое место в самосознании казачества занимают… свободолюбие, преданность воинскому долгу, коллективизм, взаимопомощь, нравственное здоровье, веротерпимость» [Трошев, 2008, 5, с. 11]. «Исторический опыт казачества — это в значительной мере опыт самоуправления, опыт социальной самореализации свободной, самостоятельной, хозяйствующей личности» [Рябова, 2008, 5, с. 44].

Народность. Напомним главные признаки народа, по А.Г. Дугину: а) историческая память об «общности истоков», б) установка на «миссию» и «общность судьбы», в) единство веры, г) образ и уклад жизни, воплощенный в цивилизации, д) государственность (воплощенная у казаков в самобытной иерархической демократии и в системе самоорганизации и самоуправления во всех сторонах жизнедеятельности казачьего общества). По этим характеристикам казачий народ идеально совмещается с русским народом. Учитывая, что казачество по сплоченности, самоорганизации, силе гражданской солидарной превосходит любой институт гражданского общества, мы можем согласиться с В.Г. Смольковым: «…возрождение казачества — неотъемлемая часть возрождения России в целом» [Смольков, 2008, 5, с. 28]. Похожая мысль и у Е.Л. Рябовой: «…проблемы казачества — это сегодня проблемы всего русского народа, проблемы страны, ее армии» [Рябова, 2008, 5, с. 44].

Соборная интегрированность казачьего народа. Неоспоримое первенство — у верности духовной традиции — 72,4%, затем — патриотические — «заветы служения Родине» — 41,2%, на третьем месте — боевые традиции — 33,4%. В другом измерении казачьей ментальности иначе отражается военно-сословная характеристика: значение выражения «Быть казаком» респонденты определили так: а) служба родине — 33,7%; б) военная служба в казачьих рядах — 20% (суммарно — 53,7%) [6, 29].

Интегрированность казачьего мира. В исследованиях отмечена высокая степень солидарности донского казачества с другими казачьими войсками — 69,9%, стремление к объединению российского и зарубежного казачества выразили 66,5% [Водолацкий, Волков, Барков и др., 4, с. 30].

Державность и охрана отечества. Самая основная черта в традиции казаков: «…верность воинскому долгу, защита Отечества. Преданность, героический дух, достойная служба — первейший долг и основание казачьей славы, корень обыча- ев и устоев казачьей жизни» [Трошев, 2008, 5, с. 11]. Казаки от рождения и всей системой воспитания, на самой глубине осознания своей духовной миссии впитали установку по защите Родины, охране границ. И такие качества, как стойкость, храбрость, мужество, — ведущие идентификаторы всех казаков и казачек, стариков и детей. Отклонение от них воспринималось как предательство и измена и влекло изгнание из этноса.

У казаков были свои, отдельные от государства органы управления, но главной заботой казачьих администраций была подготовка казаков к государственной службе, состоявшей как в овладении воинским искусством, так и в развитии образования [Таболина, 2001, 14, с. 27]. И государство оценивало это: «Царство российское расширяется в седле казачьего коня» — эти заслуги казаков были не для себя, а для пользы Державы, которой они служили своими жизнями.

Социальная и духовно-нравственная ответственность казачества перед своим народом. Лидирует установка: возрождение традиций народа — 64,3%. На втором и третьем месте — возрождение патриотизма (62,7%) и духовности (61,3%). На четвертом месте — историческое самосохранение казачества — 45,5%. На пятом месте — ответственность за оборону и безопасность страны — 22,6%. На шестом месте — борьба за справедливость — 15,5%. На седьмом месте — экономические миссии — 6,8%. У редкого народа не только в России, но и в мире столь выразительный фокус ответственности на духовно-нравственные цели и столь немеркантильные ориентации в диалоге «дух — плоть» [Водо-лацкий, Волков, Барков и др., 4, с. 40].

Сдвиг центра политики модернизации с экономики на социально-нравственные преобразования. Для казачества модернизация — это, прежде всего, нравственные основы жизни и наведение порядка в государстве и обществе (71,1%) [Водо-лацкий, Волков, Барков и др., 4, с. 41].

Стратегия развития российского казачества до 2020 года

Одним из наиболее приоритетных направлений на ближайшие годы — это развитие военно-патриотического воспитания молодежи: казачьи классы общеобразовательных учреждений, казачьи гимназии, казачьи кадетские корпуса [11].

На качественно новый уровень, согласно Стратегии, нужно поднять военную составляющую, которая прежде всего связана с обучением казачества на всех ступенях образования современным знаниям и умениям военной науки.

Естественно, что наряду с изучением нового вооружения и новых военных технологий ведения боевых действий должна сохраниться и традиционная составляющая (конная выездка, джигитовка, искусство обращения с холодным и стрелковым оружием), ставшая неотъемлемой чертой не только казачьей культуры, но и выражением казачьего духа. Стратегия уделяет большое внимание развитию казачьих центров военно-патриотического воспитания, спортивных казачьих секций и клубов (конный спорт, казачьи единоборства), летних учебно-оздоровительных казачьих лагерей [11].

В рамках реализации казачьего культурно-исторического компонента на федеральном, региональном и муниципальном уровнях подчеркивается задача сохранения и возрождения культурных традиций на базе казачьих фольклорных коллективов, музеев, казачьих театров. Основные направления деятельности органов управления культуры субъектов РФ по развитию самобытной казачьей культуры следующие: 1) нормативноправовые меры государственной поддержки казачьей культуры; 2) разработка и реализация программ развития казачьей культуры; 3) куль- турно-образовательная, научно-исследовательская, музейная работа; 4) сохранение традиционной культуры казачества; 5) популяризация историкокультурного наследия казаков; 6) развитие самодеятельного художественного творчества казачества, создание условий для занятия творческой деятельностью в государственных учреждениях культуры; 7) укрепление международного и межрегионального культурного сотрудничества казачества. В настоящее время создано четыре государственных ансамбля песни и танца. Профессиональные казачьи коллективы созданы при филармониях и муниципалитетах во многих областях России. В регионах созданы музеи казачьей культуры. Стратегия намечает расширение ТV-программ на федеральном и региональном уровнях. Ведущие направления деятельности всех СМИ: военно-патриотическая тематика и традиционная культура казачества, исторические тенденции и современные проблемы казачества [11].

В российском казачестве большая доля верующих, высокий уровень воцерковленности, и Священный Синод РПЦ образовал Синодальный комитет по взаимодействию с российским казачеством.

Список литературы Культурно-исторический тип казачества

- Ковалёв Д.С. Язык как судьба казаков // Казарла. 2009. № 3. Декабрь.

- Мчедлова М.М. Роль религии в современном обществе // Социологические исследования. 2009. №12. С. 77-84. EDN: LLFTNF

- http://www.wciom.ru. Сайт ВЦИОМ.

- Водолацкий В.П., Волков Ю.Г., Барков Ф.А., Сериков А.В., Черноус В.В., Черных Е.Ю., Садко Д.О. Аналитический доклад по проекту современной России (на примере донского казачества). Ростов-на-Дону, Южно-российский филиал Института социологии Российской академии наук. 2011. http://cossacks.klimovo.org/cossack-creativity/science-fiction/94.html.

- Российское казачество: государственная служба и кадровая политик. / под ред. Е.Л. Рябовой. М.: Международный издательский центр ЭТНОСОЦИУМ, 2008. 242 с.