Культурно-технологическая характеристика русских кузнечных изделий из селькупского могильника Мигалка в Среднем Приобье

Автор: Чиндина Л.А., Зиняков Н.М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению чернометаллических изделий русского происхождения из археологического памятника нарымских селькупов - могильника Мигалка рубежа XVII-XVIII вв. Из всего ассортимента железных предметов в захоронениях анализируются наиболее функционально значимые - ножи и топоры. По морфологическим признакам выделены две группы ножей: с прямой и выпуклой («горбатой») спинкой. Сочетание «горбатой» формы клинка, традиционной для аборигенной среды, и обойм русского производства не позволяет пока однозначно определить происхождение этих изделий. Особое внимание уделено ножам со скано-эмалевыми обоймами как маркерам высокого имущественного и социального статуса. Рассмотрены особенности декора и установлено их северорусское происхождение. Металлографический анализ ножей (ок. 22 %) выявил две технологические схемы: изготовление целиком из стали и производство сварных конструкций. Топоры из могильника изготовлены русскими ремесленниками, относятся к проушным, разделены на четыре типа. При их производстве (проанализировано ок. 42 %) применялись две технологические схемы: наварка стального лезвия на железную основу или сырцовую сталь и ковка топора целиком из неравномерно науглероженного металла. Установлено, что изделия из черного металла изготовлены в технологических традициях русского железообрабатывающего производства. Особо отмечены три важнейших фактора распространения русских изделий среди автохтонного сибирского населения: «государево жалование» в награду за ясачный платеж, промышленное освоение Сибири, развитие всероссийского рынка и вовлечение в него аборигенов, в т. ч. нарымских селькупов. Проведенное исследование выявило высокий потенциал разнообразных железных предметов из археологических памятников в решении историко-культурных вопросов периода колонизации Западной Сибири.

Нарымские (среднеобские) селькупы, могильник мигалка, конец xvii - первая треть xviii в, железные изделия, технико-морфологическая характеристика, историко-культурный контекст

Короткий адрес: https://sciup.org/145146018

IDR: 145146018 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.3.090-098

Текст научной статьи Культурно-технологическая характеристика русских кузнечных изделий из селькупского могильника Мигалка в Среднем Приобье

Южная (центральная) группа селькупов, принадлежащих к самодийцам, – коренное население бассейна средней Оби, где они компактно селились в Нарым-ском Приобье и рассеянно между тюрками в Томском. Присоединение этих земель к Российскому государству произошло в конце XVI – начале XVII в. после разгрома военно-политического объединения южных (центральных) селькупов Пегая орда и строительства Нарымского и Кетского острогов (1596 и 1602 гг.). Среднеобские (нарымские) селькупы были обложены ясаком [Селькупы…, 2011, с. 6–24; Пелих, 1981, с. 8–11; Чиндина, 2013, с. 91–94].

Археологические исследования позднесредневековых памятников Нарымского Приобья, проводившиеся А.П. Дульзоном [1953, 1955], Л.А. Чиндиной [1975, 2001, 2004], А.И. Бобровой [2007, 2016], Л.М. Плетнёвой [1990], Н.В. Березовской [2010] и Ю.И. Ожередо-вым [1998, 2001], дали широкий ассортимент железных изделий, обладающих большим потенциалом в решении историко-культурных вопросов изучаемых сообществ. Для реализации этого потенциала необходимо изучить специфику черной металлургии и производства железных изделий в каждом конкретном случае.

В статье рассматриваются материалы грунтового могильника Мигалка, расположенного в нарымской части средней Оби, вблизи д. Юрты Инкины Колпа-шевского р-на Томской обл. Памятник был исследован Л.А. Чиндиной в 1989–1992 гг. Выявлены 74 непотревоженные могилы и ок. 30 разрушенных. Вещевой комплекс погребений состоял из глиняных сосудов, украшений, хозяйственного и бытового инвентаря. Коллекция содержит изделия не только местного производства, но и русских, зарубежных мастеров. В их числе ножи, топоры, металлическая посуда, сапоги, украшения, разнообразные ткани, детали конской упряжи, оружие, монеты времени правления царей Михаила Фёдоровича, Алексея Михайловича и Петра I, счетные жетоны нюрнбергских медальеров. Памятник датируется последней четвертью XVII – первой третью XVIII в. [Чиндина, 2004].

Могильник интересен своей индивидуальностью и объемом информации. Сравнительно короткий срок его существования (60–70 лет) позволяет упорядочить хронологию долговременных памятников региона и более достоверно выявить динамику историко-культурных процессов. Мигалка фиксирует заключительный этап русской колонизации Сибири, проходивший под влиянием петровских реформ, что дает возможность проследить особенности и формы культурной адаптации и интеграции селькупского общества.

Анализ ножей и топоров

В статье рассматривается показательная в социально-экономическом плане и востребованная в системе жизнеобеспечения категория вещей – ножи и топоры. Их технологическое исследование проводилось с применением металлографического и рентгеноструктурного анализов, результаты которых частично опубликованы [Зиняков, 2002, с. 142–147, рис. 14].

Ножи – наиболее распространенные находки в могильнике после керамики и украшений: 32 экз. из 74 могил. В детских погребениях они отсутствовали (до 4–5 лет – запрет). Все ножи однолезвийные. Длина клинка от 9 до 15–16 см, ширина от 1,5 до 2,7 см, толщина до 0,4 см. Ножи оснащались деревянными, редко каповыми рукоятями овальной в сечении формы. В восьми случаях деревянная основа имела металлическую оправу. Рукоять насаживалась на железный клиновидный черенок иногда с хвостовиком. По морфологическим признакам (форме клинка и черенка, специфике их сопряжения) выделяются две группы с вариантами. В первой клинки имеют прямую спинку и лезвие, сходящиеся под острым углом, иногда лезвие плавно или круто изгибается в конце. Черенок соосный клинку. При переходе к черенку нож имеет два уступа. Во второй группе спинка клинка и черенок образуют единую плавную дугу. В месте перехода к черенку уступ один, со стороны строго прямого лезвия.

Судя по визуальным морфологическим признакам, ножи с «горбатой» спинкой восходят к кинжалам тюркской эпохи [Грязнов, 1956, с. 101, табл. XXXII, 1, 12; Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 69, рис. 52]. В лесном Среднеобье, лесостепном и Горном Алтае именно в этом качестве их использовали рёлкинские, одинцовские (верхнеобские), улан-кобинские и другие воины раннего Средневековья [Горбунов, 2006, с. 210, рис. 45, 65; Чиндина, 1977, с. 25, рис. 5, 6]. Полифункциональность «горбатых» ножей обеспечивала вчерашнему воину удобное оружие для охоты, а сам типаж получил многовековую трудовую жизнь у рыболовов и охотников Среднеобья.

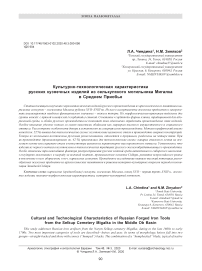

Металлографическому анализу было подвергнуто семь наиболее хорошо сохранившихся экземпляров. Два из них имели цельнодеревянные рукояти, а пять дополнительно снабжены нижними обоймами (больстерами) и навершиями, выполненными из сплавов на медной основе. Больстер рукояти располагался в месте соединения ее с клинком. Навершие закрепляло верхушку черенка. Они стягивали все детали насадки черенка, усиливали прочность деревянных дета- лей и в целом обеспечивали надежность конструкции ножа. Кроме того, ограничители несли и декоративную функцию. Они имели гладкую поверхность, иногда с бордюрными желобками или жгутами (рис. 1, 1), либо украшались гравировкой (рис. 1, 2, 3, 7) и сканой эмалью (рис. 1, 6; 2). Гравировка производилась разнотипными резцами для получения линии необходимой ширины и глубины. В результате резчики-профессионалы создавали на каждой облицовочной детали рукояти законченные высокохудожественные образы в стиле волютного орнаментального декора.

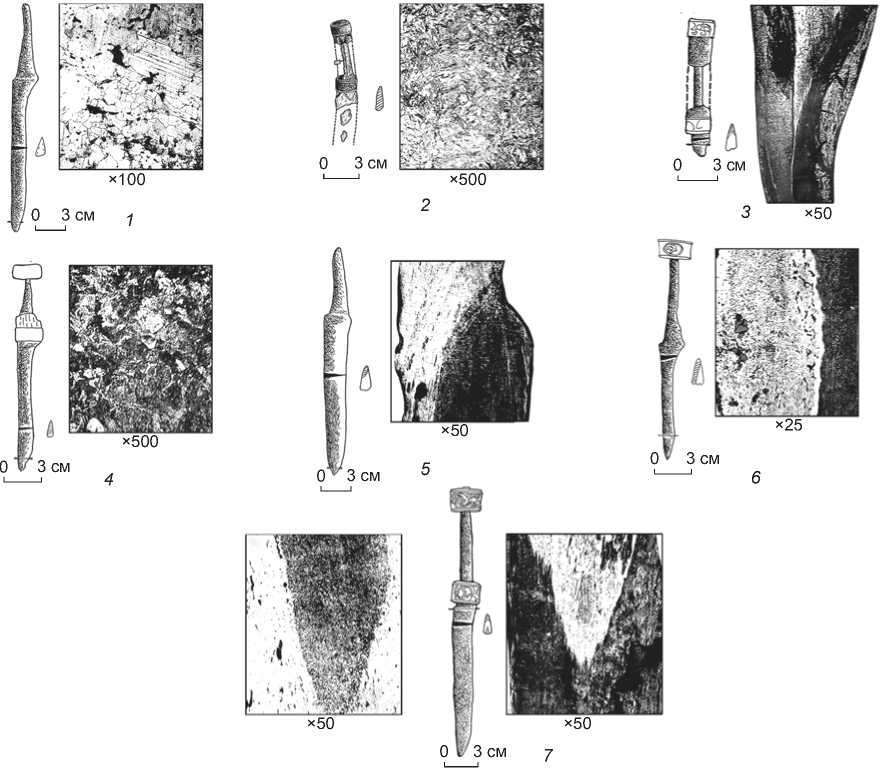

Из двух найденных в могильнике ножей, оправы и рукояти которых украшены в скано-эмалевой технике, металлографически исследован один, из погр. 69 (см. рис. 1, 6 ). Скань на нем выполнена напаем на поверхность больстера и навершия скрученной вдвое тончайшей проволоки. Ячейки задуманной художественной композиции заполнены цветной эмалью. Орнамент состоял из трех медальонов-овалов на общем голубом эмалевом фоне по всему кольцу обоймы

Рис. 1. Ножи: технологические схемы и микроструктуры.

1 – погр. 10, анализ (далее – ан.) 1368; 2 – погр. 9, ан. 1371; 3 – погр. 19, ан. 1372; 4 – погр. 13, ан. 1378; 5 – погр. 48, ан. 1370; 6 – погр. 69, ан. 1367; 7 – погр. 10, ан. 1369.

Рис. 2. Остатки ножа с эмалевыми обоймами из погр. 69 и его реконструкция, выполненная Л.А. Чиндиной (рисунки Е.В. Рыльцевой и Л.В. Чёрной, фотографии Е.В. Барсукова).

и навершия. Овалы заполнены белой эмалью, в центре изображена трехлепестковая лилия (крин), ее боковые лепестки синие, центральный – желтый. Медальоны разделены скаными вертикальными жгутами с тремя маленькими кружочками-бутонами, заполненными желтой и синей эмалью. Композицию завершают два горизонтальных жгута-бордюра (см. рис. 2). Крышка навершия украшена сканым узором в виде овала, в центре которого изображена восьмилепестковая розетка, а по сторонам от нее – два маленьких крина. Эмаль на узоре сильно выкрошилась, сохранился только кусочек голубого фона.

В могильнике Мигалка найдено значительное число предметов с эмалевым декором: кольца (перстни и печатки), серьги-голубцы, а также вышеназванные ножи. Аналоги последних известны в материалах других погребальных памятников Среднего Приобья: Мысовского (конец XIII – первая треть XVIII в.) на той же р. Шудельке (левый приток Оби) [Чиндина, 1986] и Колымухты (XVII–XX вв.) [Березовская, 2010] на одноименной протоке (на правом берегу Оби) недалеко от д. Назино и г. Стрежевого. Точно такие ножи найдены в верхнетазовском могильнике Кики-Акки [Poshekhonova et al., 2018]. По искусности украшений они не уступают мигалкинскому, а главное, подчеркивают широкую географию подобных по технологии и художественной отделке престижных и дорогих вещей. По таможенным книгам, сходные ножи в 1668– 1670 гг. стоили 2 руб. 10 коп. [Мерзон, Тихонов, 1960, c. 424]. Попутно отметим, что аналоги ножей с резным узором на оправах есть в материалах могильников Ба-лагачево [Дульзон, 1953] и Бергамак II [Татауров, Тихонов, 1996, с. 74, рис. 7].

Особенности технологии производства и художественной обработки мигалкинского ножа свидетельствуют о его принадлежно сти к числу товаров, ввозимых «с Руси» в Сибирь с конца XVII – XVIII в. [Чиндина, 2004]. В Российском государстве в рассматриваемый период существовал ряд городских центров, имевших давние традиции в развитии прикладного искусства скани и эмали. Их продукция отличалась художественными особенностями, выражавшимися в специфической композиции орнаментов, типологии мотивов, цветовой гамме. Сравнение эмалевых изделий из могильника Мигалка с русскими эмалями прямо указывает на их принадлежность к сольвычегодской и устюжской школам сканщиков-эмальеров, для которых было характерно использование своего особого о сновного фона (белый – Усолье, синий, голубой – Устюжье) и многообразие

цветов в узоре. Палитра со временем менялась: если в XVI в. в эмалях «усольского и устюжского дела» встречались главным образом синий, зеленый и голубой цвета, то в XVII в. широко распространились желтый и желто-оранжевый, заимствованные у немецких эмальеров [Постникова-Лосева, 1959, с. 581–582; Постникова-Лосева, Платонова, 1959, с. 52–54, 57, 59]. В композиции узора устюжских эмалей рубежа XVII– XVIII вв. всегда выделялись центральные мотивы, под которые подстраивались второстепенные детали [Мухин, 1996, с. 90]. Наложение крошечных контрастных точек на основной рисунок также характерно для северорусских и московского центров эмальерного дела.

Прямыми аналогами ножа из погр. 69 могильника Мигалка являются ножи из набора столовых приборов работы устюжских мастеров конца XVII – первой трети XVIII в., принадлежавшего купцам-предпринимателям, позднее баронам, Строгановым (Фонды ГИМ: ОК 730,

ГИМ, инв. № 43945). Для них также характерны особая форма рукояти, специфическая техника декора ее оправы: сканая эмаль, пышные цветочные розетки, крины, многоцветье эмалей по белоснежному фону*.

Металлографическое исследование коллекции ножей из могильника Мигалка показало применение двух технологических схем: изготовление целиком из стали – 3 экз. (см, рис. 1, 1 , 2 , 4 ) и производство сварных конструкций – 4 экз. (см. рис. 1, 3, 5–7 ). Исходным сырьем для изделий первой технологической группы в двух случаях служила сырцовая сталь с неравномерным распределением углерода в металле, в одном – высокоуглеродистая. Для упрочнения применялась закалка (см. рис. 1, 2, 4 ). Микроструктура закаленного металла – бесструктурный мартенсит, мартенсит с бейнитом и бейнит. Микротвердость мартенсита 659–713 кгс/мм2, бейнита 356 кгс/мм2. Именно в эту группу входят ножи с «горбатой» спинкой. Обращает на себя внимание то, что такие ножи-кинжалы иногда имели дорогую облицовку (обоймы), характерную для изделий русского производства. Это можно объяснить двояко: либо местные мастера использовали русский декор при изготовлении ножей традиционной формы, либо русские мастера освоили новый тип изделий, популярный на местном рынке, продолжая делать престижную и очень дорогую облицовку. Любопытно также, что обоймы от вышедших из строя ножей сохраняли: в погр. 29 они лежали в шкатулке, а обоймы ножа из мужского погребения (№ 9) явно были использованы повторно.

Во второй технологической группе зафиксировано несколько вариантов: 1) боковая сварка железа и стали с последующей закалкой на мартенсит и тро-о стит (см. рис. 1, 6 ), микротвердость металла 286– 509 кгс/мм2; 2) V-образная наварка стального лезвия на железную основу и аналогичная закалка (см. рис. 1, 3 ); 3) V-образная наварка стального лезвия на ферритную основу в комбинации с вваркой стального клина со стороны спинки клинка (см. рис. 1, 7 ), готовое изделие закалено в воде, микроструктура металла – мартенсит с трооститом (лезвие) и троостит (спинка); 4) косая наварка стального лезвия (см. рис. 1, 5 ) с последующей твердой закалкой металла на мартенсит.

Другую важнейшую группу изделий из могильника Мигалка, произведенных русскими ремесленниками, составляют проушные топоры. Они были незаменимы в деревообработке (рубка и теска дерева), а при необходимости служили и в качестве боевого оружия.

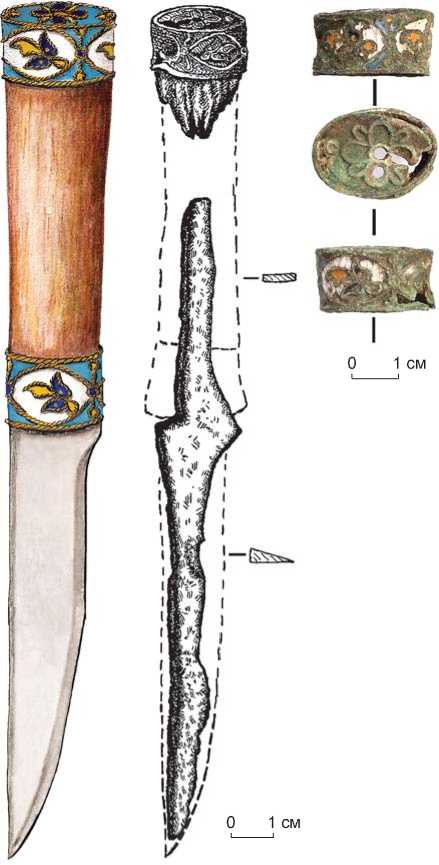

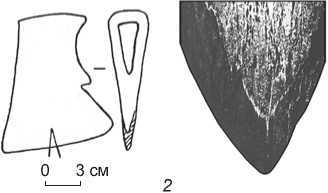

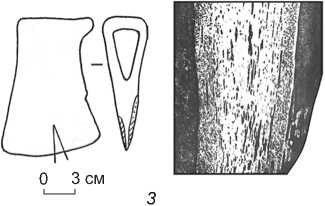

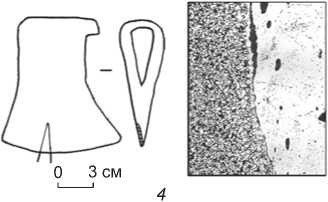

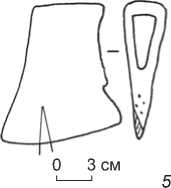

Металлографически исследовано пять (из 12) про-ушных топоров. Согласно известной классификации, они представляют типы III, IV и V [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 38–43]. Топор III типа (1 экз.) характеризуется клиновидным бойком с треугольным проухом. Верхняя площадка обуха имеет выступ в сторону рукояти. Бородка отсутствует. Общая длина бойка 12 см, ширина лезвия 10,5 см (рис. 3, 4 ). Топоры IV типа (3 экз.) имеют аналогичный боек. Отличительной чертой является лишь наличие слабой бородки на обухе. Общая длина изделий 11,5–13,0 см, ширина лезвий 7,8–10,7 см (рис. 3, 1, 3, 5 ). Топор V типа (1 экз.) имеет вышеописанные формы и четко профилированную бородку. Общая длина бойка 12,5 см, ширина лезвия 10,8 см (рис. 3, 2 ).

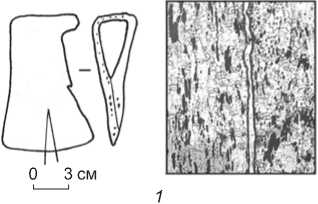

Металлографическое исследование шлифов, взятых на поперечных сечениях лезвий, и одного полного сечения всего бойка, выявило две технологические схемы производства проушных топоров. Первая – наварка стального лезвия на железную основу (рис. 3, 3 , 4 ) или малоуглеродистую сырцовую сталь (рис. 3, 2, 5 ); вторая – ковка топора целиком из неравномерно науглероженного металла, структурно представляющего собой феррит и феррито-перлит (рис. 3, 1 ). Технология наварки разнообразная: торцовая, односторонняя косая боковая, двухсторонняя боковая (возможно, V-образная). Сварные орудия имели более высокие рабочие свойства. Для повышения износоустойчивости цельностальное лезвие проковывали в холодном состоянии. В качестве упрочняющей операции отмечена термическая обработка металла – закалка. Микроструктура закаленных сталей – мартенсит, троостомартенсит и троостит (рис. 3, 2, 3, 5 ). Результаты лабораторных исследований не выявили зависимости между типами рассмотренных топоров и технологией их производства.

Общая технологическая схема изготовления тела проушных топоров в средневековой Руси изучена и реконструирована Б.А. Колчиным на основе обширных археологических материалов X–XV вв. [1953, с. 102–108]. По результатам структурного анализа исследователем определены два технологических приема, сохраняющихся и в настоящее время при кустарном изготовлении топоров. Первый со стоит в следующем: предварительно выкованную полосу сгибали посередине на металлической оправе для получения проушины и обуха. В месте соприкосновения полосные половины сваривались, вытягивалось лезвие и обрабатывалось острие. Сварочный шов хорошо просматривается на фотографии микроструктуры топора (рис. 3, 1 ). Второй прием формирования проушины и обуха заключался в загибании одного конца заготовки в виде петли и сваривании его с полосой в месте соприкосновения. На другом конце заготовки вытягивали лезвие и обрабатывали о стрие [Там же,

Рис. 3. Топоры: технологические схемы и микроструктуры (×20).

1 – погр. 20, ан. 1365; 2 – погр. 9, ан. 1377; 3 – погр. 43, ан. 1376; 4 , 5 – межмогильное пространство (ан. 1375 и 1366 соответственно).

с. 104]. Результаты произведенного макро- и микроструктурного анализа топоров из могильника Мигалка свидетельствуют о том, что описанные выше технологические приемы производства проушных топоров использовались и в XVI–XVII вв.

Металлографическое изучение мигалкинской коллекции чернометаллических изделий русских реме сленников позволяет сделать вывод о широком применении в их производстве модификаций двух технологических схем. Первая основывалась на сварочных технологиях, вторая – изготовление целиком из стали. При этом прослеживается определенная закономерность: если сварных ножей ненамного больше, чем цельностальных, то среди топоров сварных конструкций подавляющее большинство.

Судя по археологическим материалам, русские топоры получили широкое распространение в селькупской среде. Они были явно эффективнее бытовавших ранее втульчатых топоров-тесел: массивность повышала ударную силу орудия, широкое лезвие и длинный клиновидный боек улучшали рабочие качества. Наглядным выражением преимуществ механических свойств русских топоров является коэффициент по- лезного действия. При равноценных работах для топора-тесла он равен 0,71, для проушного топора XV– XVIII вв. – 0,94 [Левашова, 1967, с. 70]. Показательно, что в Мигалке найден только один топор-тесло.

Местная технология производства топоров-тесел и ножей достаточно проста и сводилась к приемам пластической обработки металла в горячем состоянии. Все операции выполнялись молотками-ручниками на наковальне. Например, в Тискинском могильнике (70 км от Мигалки) в одном кургане было два захоронения кузнецов в сопровождении их профессионального орудия-знака – молотка [Чиндина, 1975, табл. 11, 13]. Металлографический анализ топоров из этого могильника показал их невысокое качество. Для улучшения рабочих свойств изделий селькупские кузнецы использовали твердую и мягкую закалку [Паскаль, Федорище-ва, Чиндина, 1983, с. 114; Зиняков, 1997, с. 176–177].

Сравнение результатов металлографических исследований чернометаллических изделий из могильника Мигалка и кузнечной продукции европейских городов Русского государства [Завьялов, Розанова, Терехова, 2007, с. 135–147] приводит к выводу об их значительном сходстве, за исключением соотношения конструктивных схем. В целом для Европейской России характерно преобладание цельнометаллических ножей (59 %) над сварными (41 %) [Там же, с. 140– 142]. Подобное несовпадение можно объяснить. Во-первых, металлографические данные по кузнечной продукции европейских городов имеют усредненный характер, т.к. исходные материалы для исследований взяты из различных регионов государства. А изделия из изучаемого могильника связаны с городами одного региона – Русского Севера. Известно, что в XVII в. основной объем ввозимых в Сибирь русских товаров приходился на Устюг Великий, Устюжну Железопольскую, Сольвычегодск и др. [Зиняков, 2005], в которых технология сварки, в различных ее вариантах, имела давние традиции. Во-вторых, в обменных операциях с селькупским населением, направленных на получение ценной сибирской пушнины, русские использовали преимущественно высококачественную продукцию промышленного производства.

Как свидетельствуют источники, поступление русских товаров в среду автохтонного сибирского населения было обусловлено тремя важнейшими факторами: сбором ясака, промышленным освоением Сибири и развитием всероссийского рынка. Ясак являлся податью, взимаемой с коренного населения Сибири в XVII – начале XX в. До 1763 г. собирался исключительно натурой (мехами) [Дамешек Л.М., Дамешек И.Л., 1983, с. 161]. Средством побуждения к добровольной и своевременной уплате ясака служили своеобразные подарки – «государево жалованье», которое выдавалось за «ясачный платеж». Подарки состояли из товаров, имевших у сибирского населения большой спрос: одекуя, медных перстней и гребней, олова в блюдах и тарелках, меди в тазах и котлах, железа «в прутье» и железных изделий (топоры, ножи, «железца ножевые», иглы) [Бахрушин, 1927, с. 22–32]. «Государево жалованье» являлось непременным условием поступления пушнины от аборигенного населения, которое быстро уловило выгоду и стремилось заполучить его до передачи ясака. Воеводы жаловались: «Без государева жалования – без олова и одекуя – ясаку не дают» [Буцинский, 1999, с. 26]. Поэтому центральное правительство было озабочено снабжением сибирских городов необходимыми запасами, созданием особой «подарочной казны», которая в начальный период о своения Сибири (XVII в.) закупалась в Европейской России или за границей и рассылалась по назначению. Подарки как непременное условие взноса ясака просуществовали с XVII до конца XIX в. По определению С.В. Бахрушина, выдача подарков за «ясачный платеж» была скорее похожа на меновой торг, нежели на фискальную повинность [1927, с. 26].

Второй ф актор, обусловливавший поступление русских товаров в среду коренного населения и определявший их номенклатурный, качественный и количественный состав, – промышленное освоение Сибири. Исследования показывают, что в конце XVI – XVII в. Сибирский регион во многом находился в экономической зависимости от Европейской России, где утвердилось товарное ремесленное и мануфактурное производство. Товары поставлялись из Москвы и Казани, северных городов. Особенно большую роль играли такие торгово-ремесленные центры, как Великий Устюг, Сольвычегодск [Вилков, 1967, с. 118–119].

Создание промышленности в Сибири и конкретно в Среднем Приобье происходило двумя путями. Во-первых, актуализировался поиск местных сырьевых источников, о чем свидетельствуют письменные и археологические данные. Можно твердо констатировать наличие специализированных металлургических объектов на базе сидеритовых месторождений в междуречье Оби и нижней Томи (Шеломокское, Кижиров-ское) [Плетнёва, 1990, с. 102–109; Малолетко и др., 1983] и серии памятников на р. Таган (Шайтанские, Могильницкие, Киреевские). Этот район в XVII в. вошел в Темерчинскую волость Томского уезда, названную по этнониму «темерци-йон» – «люди-кузнецы», что свидетельствует об особом укладе жизни местного населения [Барсуков, 2010, с. 13–16; 2015, с. 86–89; Коноваленко и др., 2010, с. 196–200]. Археологические данные о развитии металлургии и производстве железных изделий в Шайтанском микрорайоне хронологически не дифференцированы, но позднесредневековый период исследователи все-таки выделяют [Барсуков, 2010, с. 13–16].

Во-вторых, шла целенаправленная подготовка профессиональных кадров посредством переселения квалифицированных ремесленников из наиболее развитых городских центров Европейской России. Кроме кузнецов, владевших сложными техническими навыками обработки железа и стали, кузнечным делом занимались представители старожильческого служилого люда, местные мастера осваивали новые технологии.

В итоге уже к концу XVII в. западно-сибирские города все больше приобретали черты торгово-ремесленных центров, а ко второй четверти XVIII в. некоторые из них (Тобольск и Томск) уже прошли значительный путь развития [Никитин, 1983]. Наиболее наглядно по археологическим и письменным источникам процессы металлургии и металлообработки показаны на примере Томска [Чёрная, 2015, с. 128– 139]. Помимо городских ремесленников, производством железных изделий занимались и поселенческие кузнецы огромной территории Нарымско-Томского Приобья, используя простые приемы ковки и сварки железа и стали [Зиняков, 1997, с. 179].

Третий фактор, определявший оборот русских промышленных товаров в Сибири, – развитие всероссий- ского рынка, начало формирования которого относится к концу XVII в. После присоединения Сибири к Московскому государству здесь получила развитие торговля привозными «русскими» товарами в обмен на пушнину. Спрос на нее способствовал втягиванию региона в складывающийся всероссийский рынок. До конца XVII в. «товары с Руси» занимали господствующее положение в местной торговле. К началу XVIII в. в результате становления сибирской промышленности объем поставок резко снизился [Вилков, 1967, с. 86–87, табл. 10]. Номенклатура рыночных товаров насчитывала несколько сотен наименований. Среди них наибольшее значение имели продукция из черных и цветных металлов, стекла, разнообразные ткани, что красноречиво демонстрируют материалы археологических памятников [Чёрная, 2016, с. 47–48], в ряду которых могильник Мигалка выделяется полнотой набора русских товаров.

Заключение

Результаты анализа категории железных изделий в системе погребального обряда могильника недвусмысленно указывают на важные социальные моменты. Наличие чрезвычайно дорогих ножей с эмалью, в т.ч. в женских могилах, подчеркивало высокий социальный и имущественный статус погребенных. Присутствие топоров только в мужских захоронениях, кроме экономического аспекта, четко маркирует гендерную специфику.

Изучение чернометаллических предметов быта селькупского населения XVII – начала XVIII в. показывает наличие среди них значительного числа изделий русских ремесленников. Металлографическое исследование кузнечной продукции свидетельствует о том, что она была изготовлена в технологических традициях русского железообрабатывающего производства и в большей своей части отличалась высокими рабочими характеристиками. В целом ввозные русские и зарубежные ремесленные и мануфактурные товары, широко представленные в могильнике Мигалка и других аборигенных археологических памятниках, свидетельствуют об ускоренном процессе вовлечения среднеобских селькупов в товарно-денежные отношения, их вхождения во всероссийский рынок и принятия новых ценностей и норм взаимодействия двух культур.

Исследование выполнено при поддержке Программы повышения конкурентоспособности Томского государственного университета.

Список литературы Культурно-технологическая характеристика русских кузнечных изделий из селькупского могильника Мигалка в Среднем Приобье

- Барсуков Е.В. Средневековые металлурги на р. Таган // Тр. Том. обл. краевед. музея им. М.Б. Шатилова. – 2010. – Т. XVI. – С. 13–24.

- Барсуков Е.В. Темерчинская волость и темерчинцы в составе Томского уезда XVII в. // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2015. – № 6 (38). – C. 86–91.

- Бахрушин С.В. Ясак в Сибири в XVII в. – Новосибирск: Сибкрайиздат, 1927. – 35 с. – (Отд. отт. из журн. «Сиб. огни», № 3 за 1927 г.).

- Березовская Н.В. Грунтовый могильник Колымухта // Тр. Том. обл. краевед. музея им. М.Б. Шатилова. – 2010. – Т. XVI. – С. 25–43.

- Боброва А.И. Селькупы XVIII–XIX вв. (по материалам Тискинского могильника). – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2007. – 176 с.

- Боброва А.И. Нарымское Приобье в эпоху развитого и позднего средневековья (археологический очерк по материалам погребальных памятников) // Нарымское Приобье во II тысячелетии н.э. (X–XX вв.) / А.И. Боброва, М.П. Рыкун, А.Г. Тучкова, И.В. Чернова. – Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2016. – С. 7–117.

- Буцинский П.Н. Соч.: в 2 т. – Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 1999. – Т. 2: К истории Сибири: Мангазея, Сургут, Нарым и Кетск (до 1645 г.). – 328 с.

- Вилков О.Н. Ремесло и торговля Западной Сибири в XVII в. – М.: Наука, 1967. – 323 c.

- Горбунов В.В. Военное дело населения Алтая в III–XIV вв. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2006. – Ч. II: Наступательное оружие. – 232 с.

- Грязнов М.П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ села Большая Речка. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. – 163 с. – (МИА; № 48).

- Дамешек Л.М., Дамешек И.Л. Ясачная политика царизма в Сибири в XVIII–XX вв. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1983. – 303 с.

- Дульзон А.П. Поздние археологические памятники Чулыма и проблема происхождения чулымских татар // Учен. зап. Том. гос. пед. ин-та. – 1953. – Т. X. – С. 127–334.

- Дульзон А.П. Остяцкие могильники XVI и XVII веков у села Молчаново на Оби // Учен. зап. Том. гос. пед. ин-та. – 1955. – Т. XIII. – С. 97–154.

- Завьялов В.И., Розанова Л.С., Терехова Н.Н. Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и в эпоху Московского государства. – М.: Знак, 2007. – 171 с.

- Зиняков Н.М. Черная металлургия и кузнечное ремесло Западной Сибири. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. – 378 с.

- Зиняков Н.М. Металлографические исследования кузнечной продукции в археологии Западной Сибири // Междисциплинарные исследования в археологии и этнографии Западной Сибири. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2002. – С. 123–147.

- Зиняков Н.М. Русские металлические изделия на сибирском рынке XVII в.: номенклатурный и качественный состав // Проблемы историко-культурного развития древних и традиционных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2005. – С. 72–76.

- Колчин Б.А. Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – 259 с.

- Коноваленко С.И., Асочакова Е.М., Барсуков Е.В., Зайцева О.В. Вещественный состав шлаков и руд железоделательного производства на территории Шайтанского комплекса средневековых археологических памятников в Приобье // Минералогия техногенеза – 2010. – Миасс: Ин-т минералогии УрО РАН, 2010. – С. 196–205.

- Левашова В.П. Топор // Наука и жизнь. – 1967. – № 5. – С. 70–73.

- Малолетко А.М., Мананков А.В., Паскаль Ю.И., Плетнёва Л.М. Железоделательное производство в низовье Томи в позднем средневековье // Древние горняки и металлурги Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1983. – С. 115–139.

- Мерзон А.И., Тихонов Ю.А. Рынок Устюга Великого в период складывания всероссийского рынка (XVII век). – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 715 с.

- Молодин В.И., Соболев В.И., Соловьев А.И. Бараба в эпоху позднего средневековья. – Новосибирск: Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 1990. – 259 с.

- Мухин В.В. Искусство русской финифти конца XVI – начала XX века. – СПб.: Грифон, 1996. – 208 с.

- Никитин Н.И. Торги и промыслы служилых людей Западной Сибири в XVII в. // Промышленность и торговля в России в XVII–XVIII вв. – М.: Наука, 1983. – С. 7–21.

- Ожередов Ю.И. Новые данные о Кустовском могильнике // Система жизнеобеспечения традиционных обществ в древности и современности: Теория, методология, практика. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1998. – С. 206–210.

- Ожередов Ю.И. Барклай – курганный могильник // Народы и культуры Томско-Нарымского Приобья: мат-лы к энциклопедии Томской области. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2001. – С. 26–28.

- Паскаль Ю.И., Федорищева М.В., Чиндина Л.А. Технология железных топоров из Среднего Приобья // Древние горняки и металлурги Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1983. – С. 109–115.

- Пелих Г.И. Селькупы XVII в.: (Очерки социально-экономической истории). – Новосибирск: Наука, 1981. – 176 с.

- Плетнёва Л.М. Томское Приобье в позднем средневековье (по археологическим источникам). – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1990. – 132 с.

- Постникова-Лосева М.М. Прикладное искусство XVI–XVII веков // История русского искусства. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – Т. IV. – С. 511–610.

- Постникова-Лосева М.М., Платонова Н.Г. Русское художественное серебро XV–XIX вв. – М.: Сов. Россия, 1959. – 71 с. – (Тр. ГИМ: Памятники культуры; вып. XXVIII).

- Селькупы: Очерки традиционной культуры и селькупского языка / Н.А. Тучкова, С.В. Глушкова, Е.Ю. Кошелева, А.В. Головнёв, А.В. Байдак, Н.П. Максимова. – Томск: Изд-во Том. гос. политех. ун-та, 2011. – 318 с.

- Татауров С.Ф., Тихонов С.С. Могильник Бергамак II // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума (культура тарских татар). – Новосибирск: Наука, 1996. – С. 58–83.

- Чёрная М.П. Воеводская усадьба в Томске. 1660–1760-е гг.: историко-археологическая реконструкция. – Томск: Д`Принт, 2015. – 276 с.

- Чёрная М.П. Европейский компонент в этнокультурном диалоге сибирского сообщества: археолого-исторический контекст // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2016. – № 4 (42). – C. 46–52.

- Чиндина Л.А. О погребальном обряде поздних могильников Нарымского Приобья // Из истории Сибири. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1975. – Вып. 16. – С. 61–93.

- Чиндина Л.А. Могильник Рёлка на Средней Оби. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1977. – 192 с.

- Чиндина Л.А. Работы Нарымской экспедиции // АО 1984 года. – М.: Наука, 1986. – С. 206.

- Чиндина Л.А. О селькупских могильниках XVII в. // Проблемы этнической истории самодийских народов: сб. докл. науч. конф. – Омск: Ом. гос. ун-т, 1993. – Ч. 1. – С. 74–77.

- Чиндина Л.А. Мигалка, грунтовый могильник // Народы и культуры Томско-Нарымского Приобья: мат-лы к энциклопедии Томской области. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2001. – С. 97–98.

- Чиндина Л.А. Позднесредневековые могильники Среднего Приобья в XVII в.: Хронологический дискурс // Шестые исторические чтения памяти М.П. Грязнова. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2004. – С. 284–290.

- Чиндина Л.А. Пегая орда – Большого Лося сильный народ // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2013. – № 3 (23). – С. 91–96.

- Poshekhonova O.E., Kisagulov A.V., Gimranov D.O., Nekrasov A.E., Afonin A.S. Transformation of Upper Taz Selkup funeral rites according to paleoecological data // J. of Archaeol. Sci.: Reports. – 2018. – Vol. 22. – P. 132–141.