Культурное достояние как инструмент «мягкой силы»: лексикометрия заявок на гранты фонда «Русский мир»

Автор: Казакова Анна Юрьевна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Антропология культуры

Статья в выпуске: 3 (31), 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - выявление направлений и способов повышения результативности грантовой деятельности российских фондов, оказывающих поддержку проектам в сфере популяризации и продвижения русского языка и русской культуры. Рассмотрено социально-культурное проектирование информационных продуктов и мероприятий некоммерческими объединениями под эгидой фонда «Русский мир». По итогам сплошного обследования и семантико-статистического анализа открытых метаданных конкурсных заявок 2021 г. грантовая деятельность фонда оценена с точки зрения соответствия его программным целям, географического покрытия и по другим параметрам. Установлено, что гражданский (культуроцентристский) тип патриотизма наиболее соответствует заявленным целям фонда и выступает направляющим и формирующим фактором для большинства заявок. Выявлены пути повышения результативности грантовой деятельности, приемлемые не только для фонда «Русский мир», но и для других подобных фондов и социально-культурных программ.

Результативность мягкой силы, культурное достояние, образ России, социокультурные связи, преемственность поколений

Короткий адрес: https://sciup.org/170195937

IDR: 170195937 | УДК: 327.8:[316.722+7]:336.563.1(470+571) | DOI: 10.36343/SB.2022.31.3.005

Текст научной статьи Культурное достояние как инструмент «мягкой силы»: лексикометрия заявок на гранты фонда «Русский мир»

Введение. Беспрецедентные экономические и политические западные санкции сопровождаются попытками культурной «отмены» России в самых разных сферах де- ятельности. Как показывает дискредитация российского спорта, «политическая рефлексия контрагентов в лице политической элиты других стран заставляет их вырабатывать но- вые стратегические планы по нивелированию потенциала реализации “мягкого” могущества других стран, в том числе и их спортивного достояния» [8, с. 195]. Беспокойство академического сообщества о будущем российском присутствии в международных базах научного цитирования, запрет участия российской делегации в Венецианском и Каннском фестивалях, угроза безопасности российских арт-объектов, оказавшихся к концу февраля 2022 г. в Париже и Лондоне, и многие другие подобные прецеденты отражают понимание науки, культуры и искусства как средств достижения политических целей путем привлечения симпатий [7].

Никакое санкционное давление не может быть успешным и последовательным в условиях, когда значительная часть собственного населения и его интеллектуальной элиты симпатизирует оппоненту. При этом стойкая симпатия невозможна без понимания и эмпатии, которые обеспечиваются сходством культурного кода. Проникновение в чужой культурный код начинается с языка.

В этом суть непримиримой и изначально провальной языковой войны Украины против России и русского мира, которая привела к событиям в Донбассе. Непримиримость обусловлена пониманием культурообразующей роли языка: «Национальные языки все более обретают, помимо функции, связанной с продвижением “мягкой силы”, функцию транслятора культурного достояния народов и наций в глобальный культурный ландшафт» [3, с. 1189]. Бесперспективность обусловлена двумя видимыми причинами. Первая – природные свойства русского языка, которые наделяют его «уникальным потенциалом адаптации к новой социальной реальности», «особыми коммуникационными свойствами, обеспечивающими широкие потребности пользователей» не только русского этноса, «образностью, позволяющей передать все богатство культурного наследия России» и «способностью презентации культурного достояния других народов» [3, с. 1189]. Вторая причина – силовое регулирование процессов, связанных с культурой, идентичностью, творчеством, самовыражением. Любая попытка их запрета или навязывания вызывает отторже- ние как насилие, как вмешательство в сокровенную, приватную сферу человека.

Внешне мелочные до абсурда нападки Запада – акты «отмены» русского культурного наследия – логичны, закономерны и политически выверены. Концепции культурной гегемонии и «мягкой силы» Запад использует давно и сознательно: против России, против крепнущего Китая, против собственных бывших колоний [4] [11] [14]. Много сказано о соблазнении неискушенного советского человека материальной культурой общества потребления [9], следствием которой стали утечка мозгов, размывание принципов коллективизма, падение трудовой этики и традиционной морали. Помимо безадресного распространения семян «американской мечты», урон имиджу и репутации России в мире наносится продукцией Голливуда в сознательной медиавойне [10]. При этом сам Голливуд жанром семейного кино тщательно укреплял «“санитарный” идеологический “железный занавес” для формирования идейно-мировоззренческого иммунитета против антиамериканской пропаганды» [16, с. 68], обеспечивая преемственность поколений.

Наша страна лишь недавно начала осознавать необходимость стратегии «мягкой силы». Призывы к ее построению одними из первых (2008 г.) озвучили московские политологи А. А. Казанцев и В. Н. Меркушев, ссылаясь на документы МИД, президентский указ Б. Н. Ельцина и свод исследовательских отчетов об образе России за рубежом. Они показали, что «имидж России на постсоветском пространстве как сознательный инструмент нашей внешней политики практически не проработан» [6, с. 132]. Уже после первой волны санкций, в 2015 г., уральские исследователи обосновали необходимость стратегии «мягкой силы» для российских СМИ на уже созданных «площадках гуманитарного влияния» [5, с. 134], возможности иновещания которых пока не действуют, равно как и возможности подготовки кадров для зарубежных СМИ. Отечественный кинематограф продолжал выстраивать противоречивый и часто конфликтный образ собственной страны, организованный концептами «народ», «власть», «православие», «природа», «война»

[1, с. 15-16]. Он безусловно важен для самопознания, но противопоказан для внешней, уже предубежденной аудитории.

В последнее время политика культурного ослабления России стала системной и методически выверенной. Западные исследователи прекрасно осознают чувства безысходности, унижения, потери управления собственной судьбой, которые довелось пережить выброшенному за борт русскому населению во вновь возникших национальных государствах [17] [20]. Но это вызывает не сочувствие, а обеспокоенность вопросом, «насколько дружественны Москве... русскоязычные меньшинства»1 [17, р. 1], как интегрировать «имперское» (т. е. оказавшееся на чужой территории вследствие распада Советского Союза, а не в результате добровольной эмиграции) поколение советских людей. При этом главный рецепт – побудить «людей русского происхождения и русскоговорящих развиваться как личности», а не как «члены определенной части общества, составляющие скрытую пятую колонну» [20], то есть отнять их идентичность. М.Лорель, адекватно оценивает нацистскую подоплеку украинского кризиса, фиксирует присутствие в составе военизированных формирований, сражающихся против Донбасса, иностранных наемников с нацистскими взглядами [19]. Славист О. За-бирко отмечает приметы политического реваншизма, лабораторию по «антидемократическому и антимодернистскому» форматированию политической реальности, отслеживая мифопоэтику Новороссии в русской литературе (в частности у А. Проханова) и анализируя стремления и действия «попаданцев» в советское прошлое в современной фантастике и фэнтези России [24, р. 128]. Непозволительным, с точки зрения западных аналитиков, является и высокий авторитет, которым пользуется Русская Православная Церковь, поскольку она укрепляет «идею духовных связей между всеми русскими, а не только в пределах границ современной Российской Федерации» [18, р. 4], чем поддерживает внешнюю политику России. Раздражает политологов и присутствие на Западе организованных

Здесь и далее перевод наш. – А. К.

правительством неправительственных организаций [23], аналитических центров, ученых, их участие в международных дискуссиях, которое приравнивается к пропагандистской работе [22]. Главный источник страхов западных аналитиков – сама концепция Русского мира, жесткая критика которой в научных работах и диффамация в медиапространстве достойна отдельного научного обзора.

Цели и задачи исследования. 17.01.2022 г. автором проведено сплошное обследование находящихся в открытом доступе метаданных конкурсных заявок на гранты фонда «Русский мир». Данный фонд выбран прежде всего из-за своего названия, заявляющего о месте в авангарде формирования положительного общественного мнения о стране (что включено в число его программных за-дач2) путем мягкого, непрямого воздействия не столько идей и идеологий, сколько образов и культурных концептов. В качестве равновеликих задач на сайте фонда обозначены как изучение, сохранение, приумножение богатства и разнообразия русского языка и русской культуры внутри страны, так и сохранение этнокультурной идентичности выходцев из России за рубежом. Поэтому фонд предусматривает и использует множество инструментов, служащих для формирования двусторонних культурных контактов и связей между «внутренней» частью русского мира и «внешней», состоящей из диаспор, иностранцев с русскими корнями, организаций-партнеров, профессионалов и любителей русской словесности и культуры.

Основная цель исследования - определение направлений и способов увеличения результативности грантовой деятельности фондов, призванных содействовать сохранению русского языка, русской культуры и этнокультурной идентичности выходцев из России, живущих за рубежом. При этом предполагается также ответить на вопросы о том, насколько последовательно фонд «Русский мир» реализует программные цели в процессе отбора и поддержки заявок и насколько близки этим целям замыслы участников.

Фонд «Русский Мир»: официальный портал [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 17.01.2022).

Особенно важно соотношение в тематике заявок трех версий патриотизма: патриотизма как государственности, отстаиваемой, в числе прочего, военной мощью и военной славой; патриотизма как духовно-религиозного единства; патриотизма как самоидентификации через национальное культурное наследие, природно-культурное своеобразие, через художественную культуру (как «высокую», так и «низовую», традиционную народную и массовую).

Кроме того, в задачи входило определение адресата проектов по местоположению (отечественная или иностранная аудитория) и возрасту (взрослые или подрастающее поколение), состава заявителей, устойчивых образов, топосов, имен. Через них происходит не только самопрезентация конкурсантов – мыслящей и деятельной части «Русского мира» как движения,– но и самопознание русского мира как общности, которая определяет и конструирует себя, в том числе в ходе такого социально-культурного проектирования.

Решение перечисленных задач поможет не только выработать практические рекомендации, связанные с социокультурным проектированием, основанный на эмпирических данных анализ поможет более четко определить структурные составляющие концепции «мягкой силы» в аспекте ее применения российским государством для реализации внутри- и внешнеполитических целей и задач.

Материалы и методы исследования. Единицей наблюдения стала отдельная запись на сайте по итогам весенней и осенней сессии (заявочной кампании) 2021 г., отражающая каждый отдельный акт обращения заявителей (включая повторные подачи заявок после внесения исправлений). Общее количество записей за период обеих (весна, осень) заявочных кампаний – 704.

Текст заявок не был доступен, поэтому анализировались названия проектов, в которых фиксировалось присутствие или отсутствие интересующих нас элементов содержания, сведения о заявителях и решение экспертной комиссии, отраженное в графе «Статус заявки».

В материалы включались все заявки, независимо от того, одобрены они или нет. Ста- тус («поддержать», «не поддерживать / отклонить» и т. д.) свидетельствует о ее качестве, (не-)соответствии требованиям конкурса или задачам фонда, но не соотносится с исходной интенцией авторов заявки как выразителей определенной коллективной социокультурной, общественно-политической идейной позиции. А именно ее выявление средствами лингвостатистического анализа и являлось задачей исследования.

Данные обрабатывались средствами перекрестных группировок, оценки корреляций и семантического анализа лексического состава заявок.

Результаты исследования. Коммуникативная интенция коллективного заявителя, если выразить ее с помощью десяти наиболее частотных слов (при общем количестве слов 6718, из них уникальных 1788), встречающихся в общем массиве наименований тем заявок (см. таб. 1), подчинена продвижению русского языка в международных масштабах средствами интерактивных (контактных) массовых мероприятий (фестиваль, «дни») для формирования / поддержания интегративных связей («мир»). Но хотя словосочетание «русский язык» опережает все остальные, чаще всего оно встречается в единстве с «русской культурой», «русской литературой», «русским миром» (язык необходим для их восприятия и понимания).

Табл. 1 Первая десятка самых частотных слов в массиве названий проектов

Table 1

The top ten most frequent words in the array of project titles

|

Слово |

Частота |

%* |

|

Русский |

306 |

4,55 |

|

Язык |

164 |

2,44 |

|

Международный |

89 |

1,32 |

|

Россия |

85 |

1,27 |

|

Фестиваль |

70 |

1,04 |

|

Культура |

61 |

0,91 |

|

Мир |

43 |

0,64 |

|

Проект |

39 |

0,58 |

|

День |

38 |

0,57 |

|

Литература |

37 |

0,55 |

*от общего количества значимых слов во всех заголовках

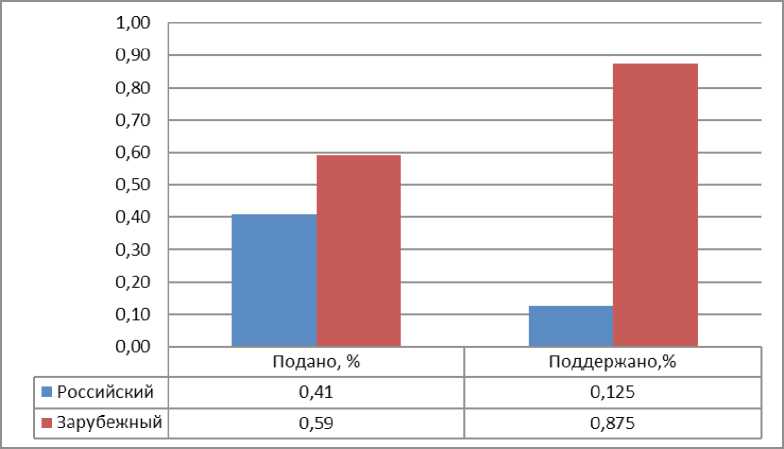

На стадии подачи проекты популяризации культуры (503 записи) отчетливо преобладали над проектами обучения языку (201 запись). Среди поддержанных заявок, популяризирующих культуру России, осталось 59, а продвигающих язык – 17. Процентное соотношение почти не изменилось, что указывает на одинаковое понимание организаторами и участниками конкурса инструментальной роли

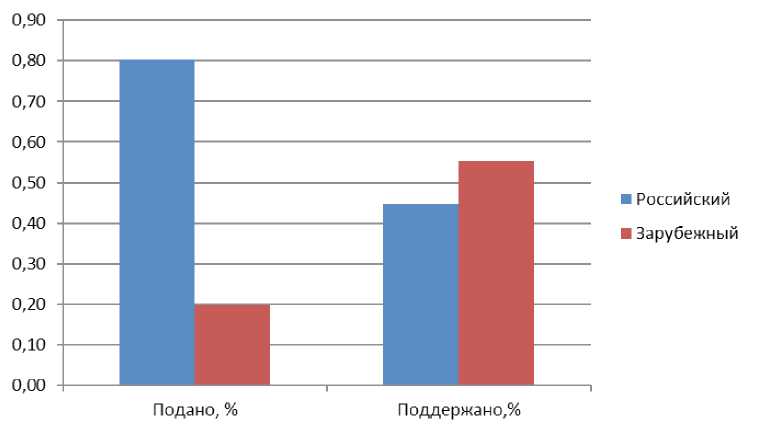

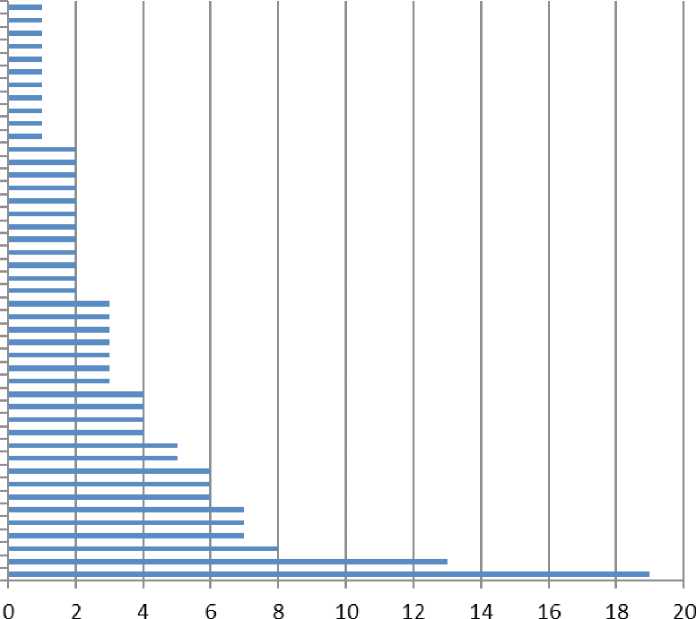

Рис. 1. Поданные и поддержанные заявки россиян и иностранцев Fig. 1. Submitted and supported applications: from Russians and from foreigners

языка как средства международного общения и проводника культурного влияния.

О том же говорит география проектов. Она не изоморфна карте присутствия центров фонда «Русский мир» ни на территории страны, ни за рубежом, хотя из ряда стран их постоянного присутствия действительно поступило больше заявок.

География заявителей и поддержанных проектов

На стадии подачи заявок преобладали россияне (565 заявок, то есть 80% от их общего количества), но среди поддержанных проектов больше иностранных (42 заявки, то есть 55% от их общего количества). Соотношение визуализирует диаграмма на рисунке 1.

Коэффициенты ассоциации (0,67) и контингенции (0,44) обнаруживают сильную связь между государственной принадлежностью заявителя и шансами заявки (в отборе заявок прослеживается позитивная дискриминация иностранцев как поощрение их интереса к России).

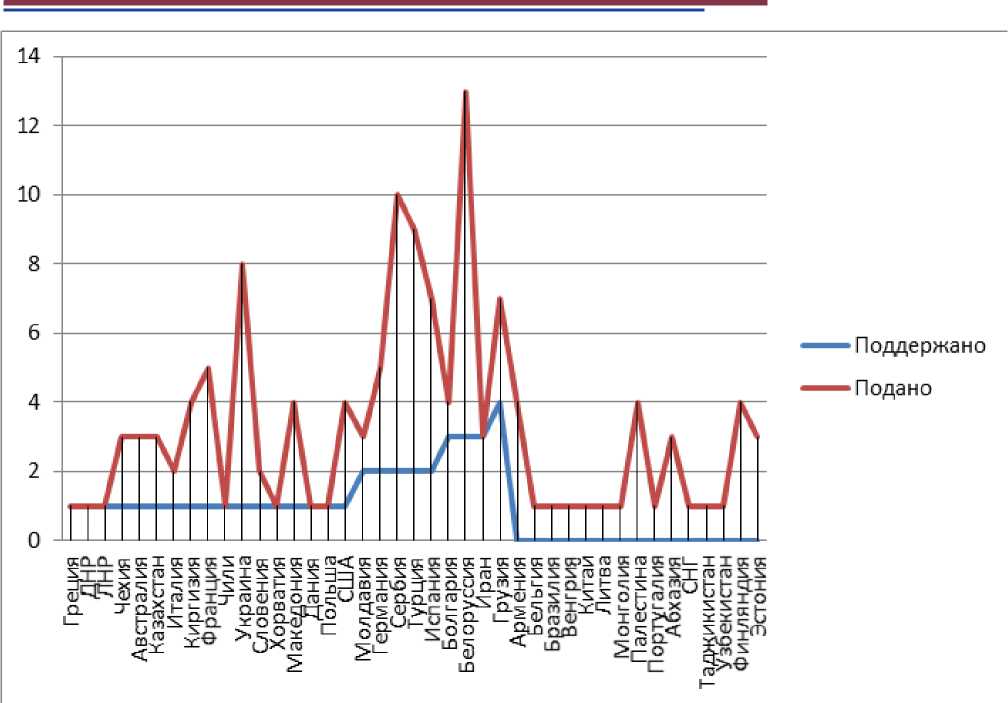

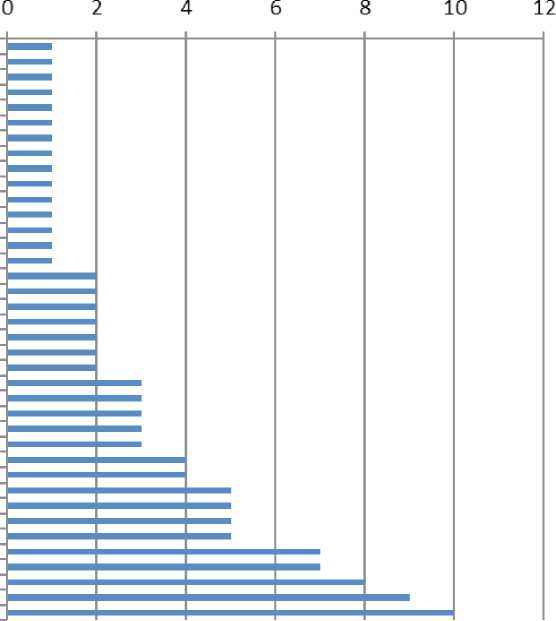

Соотношение поданных и поддержанных заявок по зарубежным странам представлено на рисунке 2. Максимальная активность подачи у Белоруссии (13), максимальная поддержка оказана Грузии (4).

Страны заявителей проранжированы по признаку превышения медианных значений: частоты подачи заявок, частоты поддержки заявок и проходимости (доли поддержанных заявок от числа поданных из данной страны).

Выделилось пять стран-лидеров. По убыванию проходимости это Болгария (0,75), Молдавия (0,67), Грузия (0,57), Германия (0,40), Испания (0,29).

Страны с максимальной активностью участия, из-за которой проходимость их заявок чуть ниже медианы, – Белоруссия (0,23), Турция (0,22), Сербия (0,2).

Единственная страна, поддержка которой оказывается активней ее участия,– Иран (подача на уровне медианы 3, поддержано 3 при медианном значении 1, проходимость 1).

У 12 стран с невысокой вовлеченностью (среднее число поданных заявок – 1,7) поддержана хотя бы одна заявка, что дает высокие значения проходимости: Греция 1; Дания 1; ДНР 1; ЛНР 1; Польша 1; Хорватия 1; Чили 1; Италия 0,5; Словения 0,5; Австралия 0,33; Казахстан 0,33; Чехия 0,33.

Особую группу составили 9 стран (Абхазия, Армения, Киргизия, Македония, Палестина, США, Украина, Финляндия, Франция) с вы-

Рисунок 2. Соотношение поданных и поддержанных заявок иностранных резидентов Fig. 2. The ratio of submitted and supported applications from foreign residents

сокой активностью участия и низким уровнем поддержки, с низкой проходимостью заявок.

Малоактивных стран 10: Бельгия, Бразилия, Венгрия, Китай, Литва, Монголия, Португалия, Таджикистан, Узбекистан, Эстония. Число заявок меньше либо равно медиане (3), ни одна не поддержана, проходимость заявок равна нулю; резиденты не делали попыток увеличить шанс одобрения проекта путем подачи нескольких заявок или корректировки отклоненных.

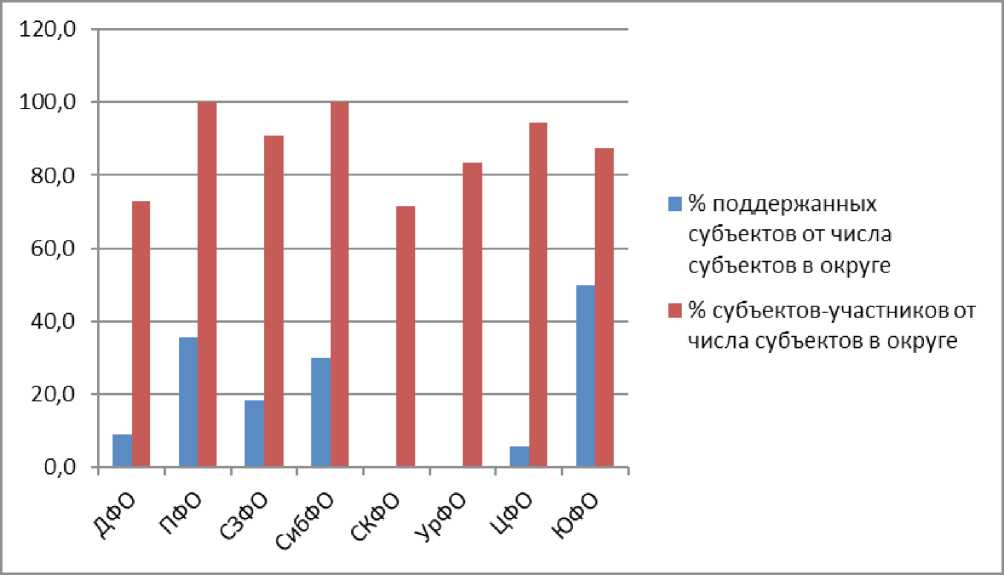

Субъектов РФ – 76 из 85. Наибольшее количество заявок (123 при среднем арифметическом 7,4 и медиане 4) из столицы. Участвовали все федеральные округа, хотя лишь в двух (Приволжском и Сибирском) есть заявки от каждого субъекта. 12 субъектов - лидеры и участия, и поддержки - Москва и Санкт-Петербург, Приморский край, Красноярский край и Новосибирская область, Астраханская и Ростовская область, Республика Крым и Республика Калмыкия, Нижегородская, Орен- бургская области и Республика Башкортостан. В итоге (см. рис. 3) фоновые знания, которые целевая аудитория сможет получить путем коммуникаций с организаторами, оставят вне поля зрения крупные культурные ареалы: нестоличные регионы центральной полосы, Кавказ и Урал.

Положительная тенденция, на которую указывает значение r Пирсона 0,105 (связи нет),- безразличие экспертов к административно-территориальному делению («столичность» преимуществ не дает).

Потенциальный адресат: локализация и возраст

Больше половины заглавий (377 записей, то есть 54% заявок) не содержат эксплицитной информации об адресате. Это нормально для научно-исследовательских проектов. Например, тема «Русский язык в лингвистических интернет-мемах» интересна филологу любой нации. Остальные - заявки с плохо подобранным малоин-

Рис. 3. Полнота охвата грантовой кампанией регионов в составе федеральных округов Fig. 3. The coverage of the regions within federal districts by the grant campaign

формативным заголовком. Это клише или метафора, из которых не ясны ни суть намерений заявителя, ни адресат, ни формы коммуникации («Никто не забыт, ничто не забыто», «Венок славы», «20 лет на страже Памяти» и пр.). Чаще всего они отклоняются экспертами. Поддержано 27, что составляет 35% от всех поддержанных заявок; отклонено 350, что составляет 56% от всех отклоненных заявок.

Из 78 заявок (11% от их общего количества), ориентированных на отечественную аудиторию (в заголовках фигурируют определения «местный», «муниципальный», «межрегиональный», «всероссийский» и т. п.), поддержано лишь две (3% от поддержанных заявок).

Заголовки 249 заявок (35% от всех поданных) маркируют зарубежное местоположение адресата (топонимы, этнонимы, прилагательные «международный», «всемирный», «глобальный» и т. д.). 47 из них поддержано (62% от всех поддержанных заявок), что подтверждает приоритетность для Фонда проектов с высоким потенциалом международных связей.

В стратегической перспективе еще важнее вовлечь в орбиту ценностей и смыслов русского мира подрастающее поколение как за рубежом, так и (особенно) в самой России. Очевидно, что эта задача не решается и даже не до конца осознается.

Большая часть поданных на конкурс заявок не содержит в названии указаний на возраст потенциальной аудитории: они могут в равной степени предназначаться и молодым людям, и взрослым. Около 20% адресовано детям и юношеству. Среди поддержанных заявок пропорция та же (22% проектов для детско-юношеской аудитории). Обеспечение межпоколенной преемственности русского мира не выделено в приоритет ни участниками, ни организаторами конкурса.

Заявки, адресованные детям и молодежи, лексически мало отличаются от заявок, адресованных взрослым. Сравнив эти подмассивы, мы выяснили, что в обоих преобладают проекты по обучению русскому языку (см. таб. 2).

«Взрослые» заявки больше ориентированы на интерактивное продвижение образа России (см., например, позиции слова «фести-

Табл. 2

Первая десятка самых частотных слов в «молодежном» и «взрослом» подмассивах поданных заявок

Table 2

The top ten most frequent words in the “youth” and “adult” sub-arrays of submitted applications

Для детей

Для взрослых

|

Слово |

Частота |

%* |

Слово |

Частота |

%* |

|

Русский |

90 |

5,2 |

Русский |

216 |

4,33 |

|

Язык |

69 |

4 |

Язык |

95 |

1,91 |

|

Ребенок / дети |

29 |

1,7 |

Россия |

71 |

1,42 |

|

Школа |

22 |

1,3 |

Международный |

67 |

1,34 |

|

Международный |

22 |

1,3 |

Фестиваль |

56 |

1,12 |

|

Детский |

21 |

1,2 |

Культура |

47 |

0,94 |

|

Студент |

17 |

1 |

Мир |

37 |

0,74 |

|

Фестиваль |

14 |

0,8 |

День |

35 |

0,7 |

|

Россия |

14 |

0,8 |

Проект |

32 |

0,64 |

|

Обучение |

14 |

0,8 |

История |

31 |

0,62 |

* в составе всех слов, выявленных в одном подмассиве заголовков валь» в аналогичных столбцах). Есть исследовательские и издательские проекты, культурологические и исторические, помимо лингвистических. Во «взрослом» массиве больше разнообразия событий и зрелищ («форум», «конференция», «конгресс», «спектакль», «выставка» и т. д.), а «детский» беднее этими номинациями («урок», «олимпиада», «языковой лагерь»). Проекты для детей и молодежи включают много методических материалов (разработка и апробация учебных пособий, онлайн-платформ и тренажеров для формирования лингвистической компетентности) и предполагают работу с локальным контингентом в рамках уже существующих организационных структур (обучающиеся в вузах иностранные студенты, ученики конкретных школ). Во «взрослых» заявках больше выражена установка на создание принципиально нового контента и новых организационных структур, в том числе виртуальных. На продвижение русской музыкальной, песенной, танцевальной культуры ориентированы лишь 7 заявок для детей и молодежи (5% от подмассива) и не менее 56 «взрослых» заявок (почти 10% от подмассива). Заявка, продвигающая национальную кухню, всего одна (от бело- русского технологического колледжа), и она не поддержана.

Как видим, вопреки требованиям возрастной психологии «детско-юношеские» проекты задумываются преимущественно дидактическими, вербальными, а «взрослые» – интерактивными и мультисенсорными. Незаслуженно мало внимания уделяется тем формам коммуникации, которые не требуют знания естественного языка и несут огромный эмоциональный заряд, становясь интуитивно понятными и взрослым, и детям даже с учетом этнокультурных различий: инструментальная музыка, песня, танец, пища.

Нужно отметить, что в отборе заявок со стороны экспертов (см. таб. 3) прослеживается стремление преодолеть эти недостатки.

В составе поддержанных «взрослых» заявок расширяется культурологический контент, ориентированный на продвижение в международной среде (в таб. 3 это выражается в понижении ранга слова «язык» и повышении ранга слов «международный», «Россия»). В отборе проявляется и стремление использовать ресурсы музыки, наладить постоянные системы русскоязычной коммуникации с зарубежьем («издание» появляется в контексте

Табл. 3

Таблица 3. Первая десятка самых частотных слов в «молодежном» и «взрослом» подмассивах поддержанных заявок

Table 3

Table 3. The top ten most frequent words in the “youth” and “adult” sub-arrays of supported applications

Для детей Для взрослых

Вопрос о выраженном в онимах наборе избирательно продвигаемых имен, реалий, пространств русского мира заслуживает отдельного внимания.

Ономастика заявок

Ономастическая лексика, обозначающая собственные имена, относится к уникальным объектам, и потому ей мы отводим особую роль. Онимы идентифицируют и закрепляют в памяти своеобразные, узнаваемые детали образа страны, продвижению которого служит деятельность фонда.

Антропонимы

Антропонимов в названиях поданных заявок 118 (в 17% заявок).

Они неравномерно распределены между «детско-юношескими» (18 антропонимов, что составляет 13% от данной категории заявок) и «взрослыми» заявками (100 антропони- мов, то есть 18% заявок данной категории). В целом заявители, собирающиеся работать с детской аудиторией, менее склонны к популяризации великих имен России: упомянутых персоналий мало, их выдвижение следует конъюнктуре праздников и юбилеев.

В поданных «детско-юношеских» заявках имя Ф. М. Достоевского встретилось 8 раз, П. И. Чайковского 2 раза. Единожды – имена Е. А. Баратынского, М. М. Зощенко, И. А. Новикова, А. С. Пушкина, Петра Великого, В. Я. Ша-инского. Кроме того, как часть наименования организации-заявителя по разу встретились имена казахского педагога и просветителя Х. Досмухамедова и советского военачальника Б. Б. Городовикова. В поддержанных «детско-юношеских» заявках остались только имена Б. Б. Городовикова (по субъекту); Х. Досму-хамедова (по субъекту) и Ф. М. Достоевского (по контенту).

В массиве «взрослых» заявок многократно упоминаются: Ф. М. Достоевский (14), Петр I (9), Александр Невский (5), А. П. Чехов (5), А. С. Пушкин (4), С. А. Есенин (3), И. С. Тургенев (2), Ярослав Мудрый (2), В. И. Даль (2), А. С. Грибоедов (2), Н. А. Некрасов (2), В. Г. Ко-

Рис. 4. Доли сфер от всех поданных заявок с антропонимами, %

Fig. 4. Shares of spheres from all submitted applications with anthroponyms, %

роленко (2). Единожды – писатель С. Т. Аксаков, поэтесса и танцовщица Л. Андерсен, поэтесса Б. Ахмадулина, фотограф-краевед Д. П. Багаев, писатель М. Н. Барсуков, немецкий композитор И. С. Бах, художник и искусствовед Р. В. Би-ценко, архимандрит, путешественник, китаевед И. Бичурин, наполеоновский военачальник Э. де Богарне, композитор А. П. Бородин, писатель М. А. Булгаков, парфюмер К. М. Веригин, летчик-космонавт Ю. А. Гагарин, поэт Р. Гамзатов, сценарист А. К. Гладков, писатель Н. В. Гоголь, хореограф М. С. Годенко, военачальник Б. Б. Городовиков, историк и философ Н. Я. Данилевский, итальянский поэт и богослов Данте Алигьери, участница Куликовской битвы княжна Дарья Ростовская, балетный импресарио С. П. Дягилев, казачий атаман-первопроходец, завоеватель Сибири Ермак, польский филолог-русист М. Здзеховский, певица Л. Зыкина, военные летчики Б. В. Капустин и Ю. Н. Янов, историограф Н. М. Карамзин, благотворительница А. Карамзина, писатель и этнограф М. Круковский, герой-подпольщик Г. Н. Курмашев и поэт-антифашист М. Джалиль, поэт М. Ю. Лермонтов, ученый Д. С. Лихачев, физик-экспериментатор В. В. Петров, Святые Царственные Страстотерпцы, поэт И. Северянин, писательница Н. С. Соханская (Кохановская), прп. Савва Сторожевский, советский дипломат К. Хакимов, поэт М. И. Цветаева, композитор П. И. Чайковский, инженерная династия Черепановых, географ и геолог И. Д. Черский, историк-славянофил С. П. Шевы-рев, немецкий поэт Ф. Шиллер, актер, режиссер и писатель В. М. Шукшин, режиссер С. М. Эйзенштейн, художник и скульптор С. Д. Эрьзя.

В поддержанных «взрослых» заявках осталось 8 антропонимов: К. М. Веригин, Н. В. Гоголь, В. И. Даль (2), Н. М. Карамзин, Н. А. Некрасов, А. С. Пушкин, А. П. Чехов.

Систематизация «молодежных» и «взрослых» заявок по сферам деятельности упомянутых в них персон показывает, какие области культуры представлены более ши-

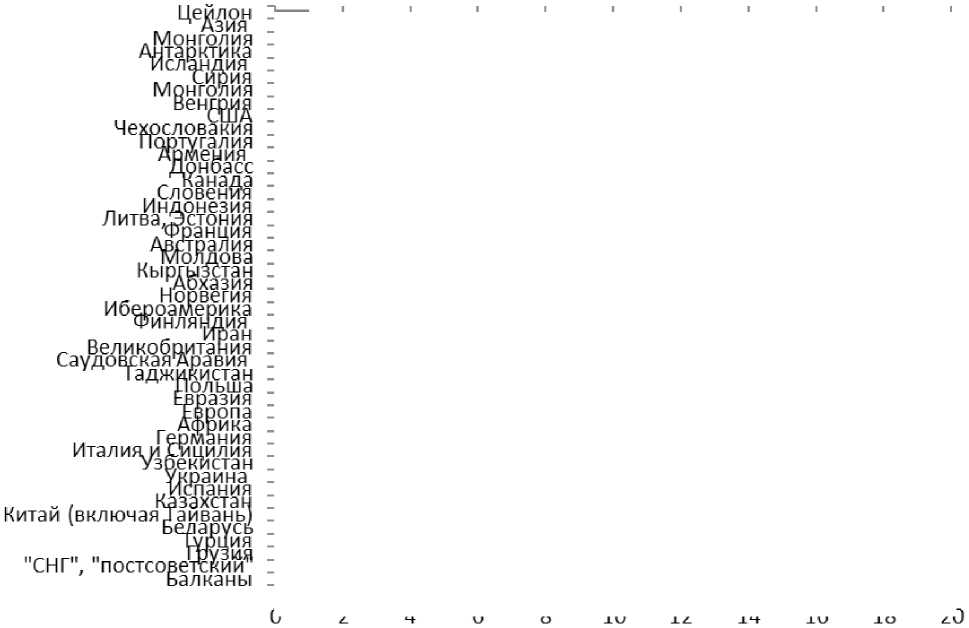

Рис. 5. Состав поданных заявок по содержанию топонимов, именующих зарубежные географические объекты Fig. 5. Composition of submitted applications by the content of toponyms naming foreign geographical objects

роко, а какие отражены слабо (см. рис. 4). Все заявки литературоцентричны. Если исключить имена Городовикова и Досмухамедова в эргонимах заявителя, литература останется единственной персонифицированной областью, которая фигурирует в поддержанных заявках.

Пласт культурного наследия, который транслируют поддержанные заявки, можно определить как часть духовной элитарной культуры, сформированную литературным художественным творчеством, для знания и понимания которой принципиально важно владение естественным вербальным языком.

Топонимы

Топонимика заявок рассматривалась в аспекте противопоставления друг другу российских и зарубежных топосов (в том числе дальнее зарубежье, пространство быв- шего СССР, юридически «не российские» ДНР и ЛНР), а также «участия» – «поддержки».

В названиях поданных заявок присутствует 274 топонима (с образованными от них прилагательными).

Сгруппированные по стране (например: «Грузия» 8 = Грузия (4), Тбилиси (2), тбилисский (1), Шекветили (1)), по континенту (например: «Африка» 4 = африканский (1), Бизерта (1), Зимбабве (1), Конго (1)) или по макрорегиону (например: «Ибероамерика» 3 = Куба (1), Монтевидео (1), ибероамериканский (1); «Балканы» 19 = Балканы (1), Сербия (2), черногорский (1), Босния (1), Герцеговина (1), Хорватия (2), Болгария (3), София (1)) «зарубежные» топонимы представлены на рисунке 5. Как видим, авторов больше привлекают культурно и исторически близкие страны: славянские Балканы, все Причерноморье, постсоветские государства (и партнеры, и оппоненты).

Брянская область Саратовская область Република Бурятия Владимирская область

)аснбдарский край :нбургская область вазовская область Иркутская область Нижегородская область ^лго^адскздоКлдоъ

о

1Л

Республика Mapi „ „ липецкая область

Ханты-Мансиискии автономный округ

Кемеровская область

Красноярский, край Удмуртская Республика Курская область Ульяновская область

Тульская о Астраханская о Вологодская О1 Московская о

Республ—

.авказ шасть класть класть

шасть

Республика Крым Санкт-Петербург

Республика Карелия Республика Калмыкия Ленинградская область Республика Татарстан Свердловская область

Севастополь Белгородская область .Архангельская область Прочее*: географ

ические зоны . . Урал

Мог Сит СССР, совета

:ква ирь кии

Прочее*: Байкал (1), Волга (1), каспийский (1), окский (1), черноморский (1), Арктика (1), Алтай (1)

Рис. 6. Состав поданных заявок по содержанию топонимов, именующих российские географические объекты

Fig. 6. Composition of submitted applications by the content of toponyms naming Russian geographical objects

Культурные ландшафты России (рис. 6) представлены более неравномерно, чем места подачи заявок. Топонимы относятся к 33 субъектам из 85. Из географических зон обозначены только самые знаковые (в центре вновь, как в стереотипах иностранцев, оказывается Сибирь). Ядро «ментальной географии» страны прочно связано с советским прошлым («СССР», «советский»).

В поддержанных проектах осталось 32 топонима: «Москва», «калмыцкий», «Кавказ», «Ялта», «Луганск», «Донбасс», «всеукра-инский», «Беларусь», «Казахстан» (также «Атырауский»), «СНГ»; «Монголия», «всеси-рийский», «Турция» (и «всетурецкий»), «Грузия» (и «Тбилиси», «тбилисский», «Шеквети-ли»), «персидский», «Европа», «Белград», «Македония», «Болгария», «Хорватия», «Польша», «венгерский», «Милан», «Монпелье», «Ис- ландия»; «Австралия», «ибероамериканский». Соотношение изменилось в пользу зарубежных топонимов (см. рис. 7).

Коэффициент ассоциации между числом топонимов с российской или зарубежной географией и статусом заявки (поддержана или не поддержана) составляет 0,66; коэффициент контингенции (который всегда меньше) – 0,36. Связь вновь отражает более частый отбор проектов, ориентированных на международные контакты.

Версия патриотизма

Озвученная фондом задача взаимодействия «с Русской православной церковью и другими конфессиями в деле продвижения русского языка и российской культуры» 1 фактически не находит отражения в гранто-

Фонд “Русский Мир”. Там же.

вой деятельности. В конкурсе участвовало 20 заявок на темы религии и религиозного искусства (храмовое зодчество, духовная музыка и пр.). Они представляют единственную конфессию – православие. Все поданы отечественными резидентами (кроме Абхазского института

Рис. 7. Соотношение долей российских и зарубежных топосов в поданных и поддержанных заявках

Fig. 7. The ratio of shares of Russian and foreign topoi in submitted and supported applications

гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа), преимущественно светскими (кроме семи заявок, поступивших от четырех религиозных организаций). Ни одна поддержана не была. «Духовно-религиозная» версия патриотизма дефицитарна еще на уровне интенций заявителей и не доходит до адресата после фильтров экспертного отбора. Дистанцирование от религиозной тематики может диктоваться политкорректностью (так как заявок, представляющих ислам и буддизм, не было). Экспертиза последовательно отвергает и те заявки, где акцентируется языческое начало традиционной народной культуры, представленное не как объект научного изучения, а как предмет продвижения (проведение праздника «Зеленые святки», мастер-класс «Обережное рукоделие» и др.).

Несколько больше заявок (70, то есть около 10% от их общего количества) основаны на «государственническом»/державном патриотизме. Их ключевые темы – Ярослав Мудрый, Александр Невский, Петр I и Великая Отечественная война. Поддержано 5 заявок, тематически связанных с Великой Отечественной войной. Три заявки поступили из славянского зарубежья (Сербия, Болгария), две – из России (Владивосток, Новосибирск). Это 7% всех поддержанных проектов. Результат весьма скромный с учетом острой актуальности на этапе собирания русских земель таких задач фонда, как «содействие экспертному обеспечению внешней политики России» и «поддержка деятельности российских диаспор за рубежом по сохранению их культурной идентичности и русского языка как средства межнационального общения, содействие установлению климата межнационального уважения и мира» 1.

На этом фоне 245 заявок (35% всех поданных), оперирующих безэквивалентной лексикой (типа «горница», «самовар», «матрешка»), онимами, отсылающими к традиционной народной культуре, фольклору, ремеслам, историческим событиям и личностям (кроме религиозной и военно-политической сферы во избежание двойного учета), специфическим природным объектам и явлениям, получившим значение культурного символа (например, «Сибирская зима»), выявляют доминирующий вид патриотизма в сознании современной русской интеллигенции. Это «гражданский, или культуроцентристский вид» [2, с. 4], который «представлен преимущественно через символы и архетипы исторической, нравственной и национально-

Фонд «Русский Мир». Там же.

-культурной памяти нашего народа» [2, с. 7]. Этот же вид наиболее полно представлен и в поддержанных заявках: их 24 (32% от всех поддержанных). Данный результат закономерен, именно этот вид патриотизма культивируется фондом, поскольку наиболее соответствует целям «общественной дипломатии» и находит отражение в большинстве его программных задач.

Заключение. Обнаруженная тенденция поддерживать заявки, поступившие от иностранного резидента, чаще, чем от российского, работает на популяризацию русской культуры и языка в глобальном масштабе как сверхзадачу фонда. Но отправной точкой для укрепления русского мира должна быть незыблемость патриотизма (в любых его измерениях) в самой России.

Анализ выявил пути повышения результативности грантовой деятельности (применимые не только к «Русскому миру», но и к другим фондам, а также отдельным социально-культурным программам).

Возможно, с учетом геополитической обстановки следует оказывать больше поддержки как заявкам из стран, с которыми Россию связывают особенно стойкие узы дружбы (Абхазия, Армения), так и тем проявлениям любви и уважения к России, которые поступают из недружественных стран (Украина, США).

Необходимо усилить работу с детьми, подростками и молодежью с учетом особенностей их ритма жизни, тематических интересов, когнитивного развития, социальных и этнокультурных различий. Этому могло бы способствовать как выделение некоторых квот на проекты для детей и молодежи, так и стимулирование участия самой молодежи в заявочных кампаниях.

«Молодежные» заявки по сравнению со «взрослыми» бедны антропонимами, относящимися к культовым для истории России фигурам. Именно от них зависит позиционирование русской культуры как цивилизационной модели глобального значения, как огромной части всемирного культурного наследия.

Для комплексности образа страны необходимо преодолевать «литературоцентризм» проектов, возможно, путем введения отдельных номинаций по видам искусства или сфе- рам деятельности. На сегодня все сферы, кроме литературы, имеют в заявках нулевую проходимость. И даже на стадии подачи другие области культуры репрезентируются спорадически. В дефиците спорт, цирк и театр, живопись и декоративно-прикладное искусство, архитектура и зодчество, природные и рукотворные ландшафты. Крайне слабо отражены наука и медицина, опытно-конструкторские и инженерные разработки. Мало представлено военное дело, имена великих первопроходцев, путешественников, мореплавателей и воздухоплавателей, покорителей и исследователей космоса. Несмотря на подачу заявок религиозными организациями, религиозно-духовная жизнь страны плохо персонифицирована: нет имен знаменитых обителей и духовных пастырей, старцев, харизматичных представителей Церкви. Те же, кто упоминается, идентифицируются общественным сознанием по иным социальным ролям: великий полководец Александр Невский, последний царь с семьей.

Из-за «литературоцентризма» культура России представлена в основном элитарным уровнем и – в несколько меньшей степени – традиционным. Это поддерживает престиж страны, но одновременно вписывается в шаблоны консерватизма и отсталости. Такое же впечатление создается и за счет доминирования среди онимов тех, которые относятся к историческому прошлому, при ощутимом дефиците поддержанных проектов, показывающих деятелей культуры и достижения настоящего и обсуждающих будущее развитие.

Следует преодолевать и те недостатки, к которым чутки зарубежные аналитики, не испытывающие симпатий к России. Так, нельзя не согласиться с Ф. Брейтенайхером, что внешняя языковая политика России противоречива и бессистемна: «Поразительно, что участие России в “мягкой силе” гораздо более интенсивно в Эстонии, члене НАТО, которая на самом деле не преследует свое русскоязычное меньшинство, чем в Казахстане, члене ЕАЭС, где меньшинства фактически подвергаются политическим репрессиям» [17, p. 15]. М. Лорель полагает, что в настоящее время существует три основных прочтения событий, происходивших в Донбассе. Первая интерпретация описывает борьбу во имя антизападной геополитики, предназначения России быть большой территорией и советской памяти, которая делает Донбасс регионом, гордящимся своим промышленным наследием и указывающим путь к новой социалистической России. Второй подход предсказывает обновление политической ортодоксии, которая подтвердит статус России как глашатая консервативных христианских ценностей и, для некоторых, распространит ностальгию по монархии. Третья трактовка со страхом представляет Донбасс как полигон для свержения режимов, находящихся у власти по всей Европе [19, р. 70–71]. На фоне отсутствия единой интерпретации для внешнего наблюдателя не очеви- ден смысл культурной самобытности России, которую проблематизирует А. Цыганков, задаваясь вопросом, на чем основано и откуда берется русское мессианство [21].

Чтобы сформировать и кодифицировать непротиворечивый, понятный и привлекательный цивилизационный посыл, России необходимо присмотреться к успешному опыту Китая [12] [15] или Индии [13], которые эффективно сочетают традиционные для их мировоззрения и политического опыта (Сунь Цзы, Махатма Ганди) приемы «мягкой силы» с новыми цифровыми технологиями. При этом их действия носят не оборонительный характер, подчиненный точечному решению сиюминутных задач, а последовательный, стратегический и глобально ориентированный.

Anna Yu. KAZAKOVA

Cultural Heritage as a “Soft Power” Tool: Lexicometry of Applications for Grants of the Russkiy Mir Foundation

Список литературы Культурное достояние как инструмент «мягкой силы»: лексикометрия заявок на гранты фонда «Русский мир»

- Белова Д. А., Гусева М. О. Образ России в современном отечественном кинематографе (2014–2017 годы) // Власть в логике и риторике межнациональных и межконфессиональных отношений: материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых / под ред. Д. С. Будановой. Иваново: Ивановский филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 2017. С. 14–17.

- Грибунин В. В., Канарский Д. И. Три вида патриотизма в контексте русского культурного архетипа // Основные тенденции государственного и общественного развития России: история и современность. 2017. №1. С. 3–7.

- Егоров В. Г. Русский язык в глобальном лингвокультурном пространстве // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2021. Т. 12. № 4. С. 1189–1215.

- Зинченко И. А. Институционализация внешней культурной политики V Французской республики // Вестник Московского университета. Сер. 8: История. 2019. № 6. С. 76–95.

- Исхаков Р. Л., Корсаков А. Н. Концепция гегемонии Антонио Грамши для современной России // Гуманитарная дипломатия: личность, социум, мир, права человека: материалы Международного конвента / Ред. коллегия: Т. Г. Мерзлякова и др. Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2015. С. 130–135.

- Казанцев А. А., Меркушев В. Н. Россия и постсоветское пространство: перспективы использования «мягкой силы» // Полис. 2008. № 2. С. 122–135.

- Наумов А. О. Идейно-политические истоки концепции «мягкой силы» Джозефа Ная // Новая и новейшая история. 2021. № 1. С. 223–229.

- Русакова О. Ф., Корнеева В. А. Спорт как сфера применения «мягкой» и «жесткой» сил политического влияния // Теории и проблемы политических исследований. 2016. Т. 5. № 5А. С. 195–207.

- Смирнов В. А. Идеология общества потребления как элемент стратегии «мягкой силы» // Векторы благополучия: экономика и социум. 2020. № 3 (38). С. 13–21. DOI: 10.18799/26584956/2020/3(38)/1037.

- Строкин Н. С. Образ России в американском кинематографе // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 2020. Т. 2. № 12-1. С. 238–241.

- Тетерюк А. С. «Мягкая сила»: фактор кинематографа // Ежегодник Института международных исследований Московского государственного института международных отношений (Университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации. 2014. № 2 (8). С. 170–177.

- Ткачева Н. В. Национальные медиа как инструменты продвижения мягкой силы Китая // Вестник Московского университета. Сер. 10: Журналистика. 2019. № 6. С. 94–128. DOI: 10.30547/vestnik.journ.6.2019.94128.

- Тонян А. А. Роль кинематографа в публичной дипломатии Индии // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова. 2018. № 4. С. 28–34.

- Халитова А. Р. Гибридизация «мягкой силы» Франции в Африке при президентствах Н. Саркози и Ф. Олланда // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2019. № 4. С. 73–84.

- Чжао На. Китайские боевые искусства как инструмент «мягкой силы» Китая // Социально-гуманитарные знания. 2019. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskie-boevye-iskusstva-kak-instrument-myagkoy-sily-kitaya (дата обращения: 15.08.2022).

- Юдин К. А. Контроль над детством по-американски: семейный кинематограф США в период «холодной войны» // Вестник Ивановского государственного университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2020. № 2. С. 68–80.

- Breiteneicher F. (2020) Post-Soviet Nation State Redefinition in the Baltics and Central Asia. A Comparative Case Analysis of Estonian and Kazakhstani Language Policy towards Russophone Minorities. University of Economics Prague, Faculty of International Relations. 15 р. URL: https://www.academia.edu/42769025/Post_Soviet_Nation_State_Redefinition_in_the_Baltics_and_Central_Asia_A_Comparative_Case_Analysis_of_Estonian_and_Kazakhstani_Language_Policy_towards_Russophone_Minorities (assessed on 14.08.2022).

- Laine V., Saarelainen I. (2017) Spirituality as a political instrument: The Church, the Kremlin, and the creation of the ‘Russian World’. Helsinki: The Finnish Institute of International Afairs. 33 р. URL: https://www.academia.edu/34548554/Spirituality_as_a_political_instrument_The_Church_the_Kremlin_and_the_creation_of_the_Russian_World (assessed on 14.08.2022).

- Laruelle M. (2016) The three colors of Novorossiya, or the Russian nationalist mythmaking of the Ukrainian crisis // Post-Soviet Affairs. No 32. Vol. 1. Р. 55–74. DOI:10.1080/1060586X.2015.1023004.

- Tildo A. (2019) Russians in Europe: Nobody’s Tool. The Examples of Finland, Germany and Estonia // ICDS / The Estonian Foreign Policy Institute. URL: https://efpi.icds.ee/en/russians-in-europe-nobodys-tool-the-examples-of-finland-germany-and-estonia/ (assessed on 14.08.2022).

- Tsygankov A. (2016): Crafting the State-Civilization, Vladimir Putin’s Turn to Distinct Values // Problems of Post-Communism. DOI: 10.1080/10758216.2015.1113884.

- Vendil Pallin, C. & Oxenstierna, S. (2017). Russian Think Tanks and Soft Power. FOI-R reports 2017. Stockholm: Swedish. Defence Research Agency. 51 р.

- Vojtíšková V., Novotný V., Schmid-Schmidsfelden H. et al. (2016) The bear in sheep’s clothing: Russia’s government-funded organisations in the EU // European View 15, 357. https://doi.org/10.1007/s12290-016-0414-6.

- Zabirko O. (2018) The Magic Spell of Revanchism: Geopolitical Visions in Postsoviet Speculative Fiction (Fantastika) // Ідеологія і політика. Issue 1. Volume 9. P. 66–134.