Культурное наследие Арктического региона в инклюзивных выставочных проектах

Автор: Терещенко Е.Ю., Трубникова К.Ю.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Культура регионов

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются итоги реализации проекта создания тактильных барельефов «Прикоснуться к Арктике»1, реализованного Мурманским арктическим университетом в 2023–2024 году при поддержке Благотворительного фонда В. Потанина и опыт организации инклюзивных выставок в российских музеях. Проект посвящён актуализации историко-культурного наследия Арктического региона и созданию доступной среды для слепых и слабовидящих людей. В рамках проекта была создана серия тактильных барельефов, повествующих об истории Российской Арктики. Работа с историко-культурными источниками позволила выявить наиболее важные сюжеты и личности и представить путь развития Арктики в эмоционально насыщенных образах.

Культурное наследие, Арктика, инклюзивный музей, тактильные барельефы, выставочный проект

Короткий адрес: https://sciup.org/170209182

IDR: 170209182 | УДК: 008 | DOI: 10.34685/HI.2025.48.1.013

Текст научной статьи Культурное наследие Арктического региона в инклюзивных выставочных проектах

В настоящее время актуальность приобретает сохранение культурного наследия Арктического региона — материального и нематериального достояния коренного и старожильческого населения, достижений индустриальной культуры.

Согласно Указу Президента России от 24.12. 2014 № 808, культурное наследие представляет собой «совокупность предметов, явлений и произведений, имеющих историческую и культурную ценность», включающую материальные и не- материальные культурные ценности1. Понятие «историко-культурное наследие» используется в широком контексте в научной литературе для обозначения причастности определённого комплекса культурных ценностей к конкретному моменту прошлого и его неоспоримого вклада в развитие цивилизации.

Под сохранением культурного наследия традиционно подразумеваются документирование, консервация, ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования2. Однако большую значимость на сегодняшний момент обретают новые комплексные формы сохранения, в том числе, ревитализация. В рамках данного исследования под ревитализацией культурного наследия подразумевается инновационный опыт по актуализации, популяризации и использованию культурного достояния и его интеграции в современную среду.

Необходимо отметить, что по-прежнему сохраняет остроту проблема доступности культурного наследия для восприятия отдельными категориями населения. И одним из основных направлений работы в данной связи остаётся культурная инклюзия лиц с ограниченными возможностями. Особую значимость данное направление деятельности приобретает в сфере музейной практики, так как музей является центром приобщения к культурному и художественному наследию. Специальный подход необходим в работе со слепыми и слабовидящими посетителями, так как их способы восприятия имеют существенные особенности в мире, где большая часть информации транслируется именно через визуальные каналы.

Сегодня музеи активно вовлекаются в работу по разработке инклюзивных маршрутов, а музейные экспозиции наполняются тактильными экспонатами. Здесь можно выделить три направления музейной работы: первое связано с возможностью прикоснуться к реальным экспонатам (скульптуре, предметам декоративно-прикладного искусства и пр.); второе направление связано с созданием тактильных копий произведений искусств — архитектурные макеты, уменьшенные копии скульптур, рельефы, отражающие сюжеты картин. Существует и третий путь — создание самостоятельных экспонатов, оригинальных произведений искусства, обеспечивающих возможность тактильного восприятия слепыми и слабовидящими людьми. Здесь на первый план выходит эмоциональная составляющая. Тактильные барельефы и скульптуры, встроенные в постоянные экспозиции музеев, предназначены, прежде всего, для целевой аудитории, но доступны и интересны всем категориям посетителей, и могут выступать в качестве способа ревитализации культурного наследия.

На современном этапе становится возможным говорить о накоплении достаточного обширного опыта знакомства слепых и слабовидящих людей с различными пластами культурного наследия России и мира в рамках музейной среды. Так, например, в 2018 году в музее современного искусства «Гараж» прошла выставка тактильных моделей в рамках конференции «Музей ощущений»3. В 2019 году в Новой Третьяковке состоялось открытие выставки «Книга природы», где представлены оригинальные произведения московских скульпторов, выполненные из камня, дерева, стекла и керамики4. В 2020 году Русский музей (Строгановский дворец) представил посетителям первую постоянную экспозицию тактильной скульптуры. Посетители могут познакомиться с произведениями Ф.И. Шубина, А.Т. Матвеева, В.И. Мухиной5.

В музее также представлен комплекс тактильных рельефных панно с изображением орнамента, присутствующего в интерьере залов дворца6. В 2022 году Эрмитаж презентовал новый проект «Искусство в ощущениях. Античность», в 2024 — «Искусство в ощущениях. Античность 2.0». Посетители могут увидеть тактильные копии керамических сосудов, шкатулок, античных рельефов7.

В 2022 году в Государственном музее истории религий состоялась выставка «Небесные покровители». Проект представляет оригинальную авторскую концепцию, разработанную специально для тактильного восприятия. На барельефах запечатлены узнаваемые образы святых Русского Севера — А. Невского, Д. Донского, Ф. Ушакова. Авторами тактильных барельефов выступили петербургские скульпторы Наталья и Василиса Карповы8.

Работа скульпторов в направлении адаптации образов культурного наследия для тактильного восприятия была продолжена. В 2023–2024 годах в рамках программы «Музей без границ» командой Мурманского арктического университета был реализован проект «Прикоснуться к Арктике», объектом которого стало обширное историко- культурное наследие Арктического региона. Основная идея авторского коллектива предполагала, выявление наиболее репрезентативных доминант, характеризующих историко-культурное развитие Арктического региона. Такими доминантными событиями выступили героические экспедиции Г.Я. Седова, И.Д. Папанина, В.П. Чкалова, а также сюжеты из жизни русских поморов и саамов, мотивы современной индустриальной культуры.

Тактильный формат позволяет с вниманием к деталям передать исторические сюжеты, тем самым предоставляя возможность слепым и слабовидящим усилить ощущение погружения в мир историко-культурных исследований. Как было сказано выше, сегодня реализуется большое количество инклюзивных выставочных проектов, шедевры живописи и скульптуры переводятся в тактильный формат, однако среди них недостаточно сюжетов, связанных с историей Арктического региона; кроме того, многие составляющие художественного произведения теряются при переводе в тактильный формат. В рамках проекта «Прикоснуться к Арктике» тактильные барельефы изначально создавались как самостоятельные художественные объекты, а не упрощённые копии. Большое внимание уделено эмоциональной составляющей, способной пробудить у зрителя интерес и к культурному наследию Русской Арктики, и к современному искусству. Сюжеты проекта отобраны в соответствии с его просветительскими задачами, и его материалы основаны на достоверных архивных и научных источниках. Каждая деталь на барельефе неслучайна, разработка каждой детали изображений осуществлялась под руководством специалистов в области истории и культуры Кольского Севера. Барельефы «Экспедиция Георгия Седова на Северный полюс», «Первая арктическая экспедиция на дрейфующей льдине», «Первый полёт через Северный полюс» повествуют о героической эпопее освоения Арктики, о бесстрашии и героизме русских исследователей. Сюжеты раскрывают значение арктических экспедиций и научных открытий, утверждают первенство России в освоении арктических территорий9. Барельефы «Кольские саамы и русская Лапландия», «Поморы и Русский Север»

позволяют прикоснуться к традиционному этнокультурному наследию, узнать об особенностях повседневной жизни и быта в суровых климатических условиях.

Современные исследования процесса покорения арктических территорий направлены в большей степени на изучение локальных аспектов, в том числе, художественных10. Проект «Прикоснуться к Арктике» стал продолжением многолетней работы кафедры искусств и дизайна Мурманского арктического университета, объединяющей специалистов в области культурологии, искусствоведения, педагогики, истории. В ходе работы над научными проектами, поддержанными Российским фондом фундаментальных исследований («Русская Арктика: от становищ к «колониям» (адаптация, семья, культура)» 2020–2022 гг11; «Электронная информационная система и база источников «Культурная память современной России: Евро-Арктический Север»» 2014–2015 гг.12), был собран обширный объём эмпирического материала, впоследствии использованный для подготовки барельефов.

Всего было создано восемь тактильных экспонатов. Апробация тактильных барельефов «Прикоснуться к Арктике» осуществлялась в несколько этапов. На первом этапе были выполнены форэскизы, которые прошли историко-культурную оценку. Затем мягкие модели из скульптурного пластилина были представлены специалистам в области тактильного восприятия.

На третьем этапе состоялась встреча с фокус-группой изостудии незрячих художников Центра культурно-спортивной реабилитации СПб РО ВОС. По итогам апробационных мероприя-

Рис. 1. Проверка тактильных свойств мягкой модели. Эксперт – И.Е. Ростомашвили, канд. психологич. наук, доцент Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы/ тий было выявлено, что основные затруднения незрячие испытывают при восприятии незнакомых объектов, таких как ледокол, балкер, кувакса и др. Так, один из барельефов посвящён первому полёту через Северный полюс из Москвы в Америку под руководством Валерия Павловича Чкалова, и с точки зрения тактильного восприятия главную сложность представляло изображение самолёта и разметка взлётной полосы. Скульпторы обозначили взлетную полосу как три сходящиеся линии, изображение самолёта также выполнено с перспективными искажениями.

Рис. 2. Тактильный барельеф «Первый полёт через Северный полюс». Автор Василиса Карпова, 2024 г.

При знакомстве с другим барельефом — «Первая арктическая экспедиция на дрейфующей льдине» — сложности вызвало изображение аппарата для измерения глубины, который представляет собой установленный на треногу прямоугольный корпус с ручками, внутри которого на барабан намотан трос.

Рис. 3. Тактильный барельеф «Первая арктическая экспедиция на дрейфующей льдине». Автор Василиса Карпова, 2024 г.

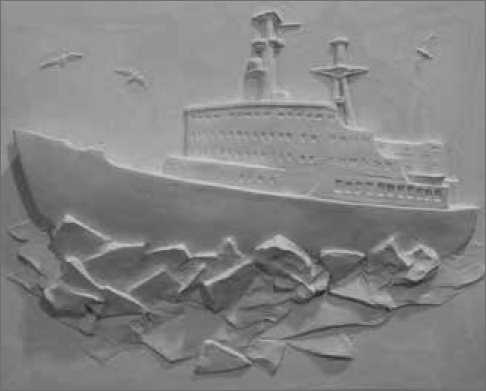

Сложность восприятия изображения атомного ледокола «Ленин», которому был посвящён следующий барельеф, была обусловлена наличием глыб льда, представленных в виде геометрических фигур, а также детализацией судна. Для авторов барельефа было важно точно передать конструкцию корабля, в частности, такие элементы как открытая кормовая палуба, ходовая рубка, фок-мачта и грот-мачта.

Наиболее сложным для тактильного восприятия стал последний барельеф — «Мурманский порт и северный морской путь». Композиция должна была передать мощь и масштабность индустриальной культуры Мурманска, поэтому в состав композиции были включены балкер и портальный кран. Балкер — специальное судно, которое заполняют путём засыпки груза в трюм. На барельефе изображена его кормовая часть, представляющая собой двухэтажную надстройку, снабжённую двумя мачтами. На переднем плане барельефа изображён причал с эстакадой, кроме того, на барельефе изображены три портальных крана. Конструкция крана представляет собой кабину крановщика, четыре опоры и несущую

Рис. 4. Тактильный барельеф «Первый атомный ледокол «Ленин». Автор Василиса Карпова, 2024 г.

колонну, завершающуюся острой стрелой в виде треугольника, к которому прикреплён трос с крюком на конце.

Рис. 5. Тактильный барельеф «Мурманский порт и Северный морской путь». Автор Василиса Карпова, 2024 г.

Отсутствие у слепых и слабовидящих опыта восприятия подобных конструкций обуславливало необходимость тщательной проработки тифлокомментария, разъясняющего специфику изображённых объектов в формате озвученного текста. Аудиосопровождение проекта представляет собой комплекс аудиозаписей — для каждого барельефа записана дорожка с текстом исторической справки и собственно тифлокомментария.

Запись производилась в специально оборудованной студии при участии сотрудников университета, владеющих правилами произношения специальной терминологии.

В рамках проекта было создано три комплекта тактильных барельефов, и прошло пять выставок в музеях России. Первая выставка торжественно открылась на базе Мурманского арктического университета 5 марта 2024 года. Тактильная экспозиция была размещена в камерном выставочном пространстве, подходящем для проведения экскурсий с небольшими группами. На выставке также были представлены работы учеников Коррекционной школы-интерната № 3, выполненные на мастер-классах по керамике в рамках проекта «Прикоснуться к Арктике», продемонстрированы и работы студентов на арктическую тематику.

Рис. 6. Выставка «Прикоснуться к Арктике» в выставочном пространстве Мурманского арктического университета, март 2024 г.

Второй комплект тактильных барельефов был передан в Северный (Арктический) федеральный университет (г. Архангельск) и экспонировался на территории Научной библиотеки имени Е.И. Овсянкина. Экспонирование барельефов в пространстве библиотеки дало возможность большому количеству людей посетить выставку.

29 мая 2024 года результаты проекта были представлены в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске, что стало важным событием в расширении масштабов проекта. Так как музей уже имеет опыт организации тактильной экспозиции, был выделен отдельный зал, обеспечивающий посетителям удобство прохода к барельефам и прослушивания аудиозаписей.

Важным шагом стало сотрудничество с Российским этнографическим музеем. 21 мая 2024 года третий комплект тактильных барельефов был безвозмездно передан музею. Организация выставки «Прикоснуться к Арктике», а также включение коллекции тактильных барельефов в экспозицию «Арктика — земля обитаемая» не только существенно расширило географию проекта и внесло значительный вклад в популяризацию культурного наследия Кольского Севера за пределами региона, но и сделало историко-культурное наследие Арктики ещё более доступным и близким для слепых и слабовидящих посетителей.

Рис. 7. Выставка «Прикоснуться к Арктике» в Российском этнографическом музее, 21 мая 2024 г.

Таким образом, спектр направлений деятельности, связанных с организацией инклюзивного музейного пространства, достаточно широк. Комплексная работа может осуществляться как в направлении адаптации оригинальных музейных экспонатов, так и в направлении создания современных авторских произведений. Однако нельзя не отметить, что работа предполагается длительная и многогранная — создание тактильных экспонатов и их интеграция в экспозиционно-выставочную деятельность музея требует участия большого количества профильных специалистов — учёных, педагогов, работников культуры и пр. В то же время работа по созданию доступной музейной среды способна не только улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями, но и способствовать сохранению и популяризации историко-культурного наследия, воспитанию гордости за культуру и историю своей страны и своего региона, сохра- нению общенациональной идентичности и повышению культурного уровня общества в целом.