Культурный круг Бабино: название, таксономия и структура

Автор: Литвиненко Р.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 225, 2011 года.

Бесплатный доступ

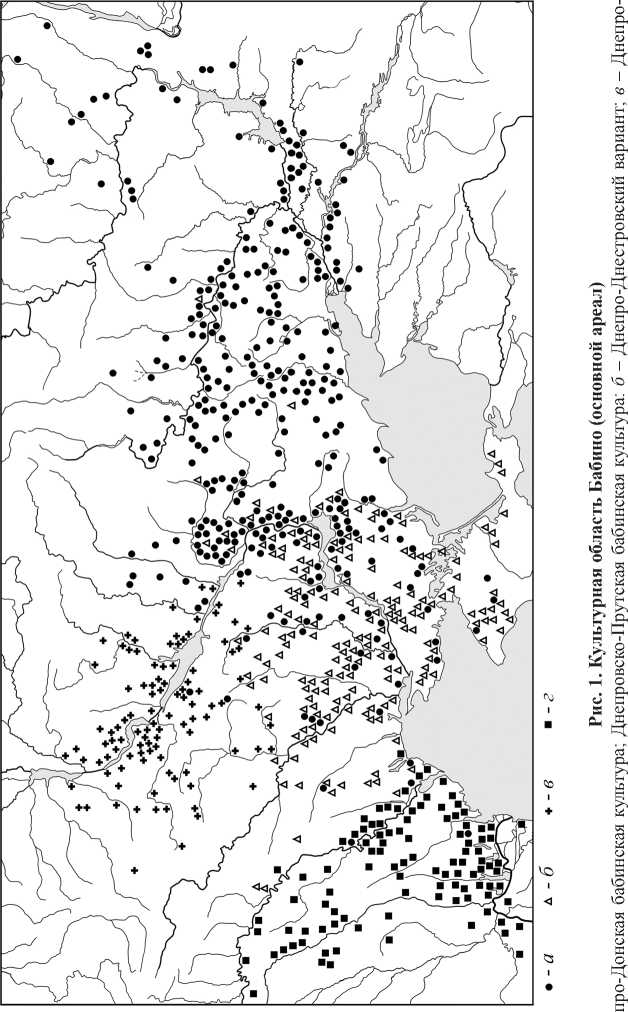

Автор выделяет археологический феномен культурного окружения Бабино. Термин «культура ребристой керамики», впервые используемый для обозначения соответствующих сайтов, считается некорректным, поскольку культура не является однородной и содержит ряд локальных вариантов. Теперь культурное единство, названное в честь одноименного поселения Бабино III, считается трехуровневой структурой, его верхний уровень соответствует термину культурного круга, средний уровень называется археологической культурой, а нижний - как местный культурный вариант. Культурный круг Бабино подразделяется на, по крайней мере, две археологические культуры: днепровско-донскую бабиновскую культуру и днепровско-прутскую бабиновскую культуру (последняя включает три локальных варианта). Как правило, культурное образование Бабино представляет собой западную часть посткатакомбского культурного блока в Восточной Европе.

Бронзовый век, культура многоваликовой керамики, культурный круг, археологическая культура, культурный вариант

Короткий адрес: https://sciup.org/14328428

IDR: 14328428

Текст научной статьи Культурный круг Бабино: название, таксономия и структура

Уже к концу 1970-х гг. все более очевидной становилась внутренняя неоднородность того археологического явления, которое обозначалось дефиницией культура многоваликовой керамики (КМК) , что и вынудило поставить вопрос о выделении в ней локальных вариантов ( Березанская , 1979; 1986). Приблизительно в то же время проявились первые симптомы еще одной проблемы, крывшейся в некорректном по содержанию и неудачном по своей сути названии культуры, в основу которого положен способ орнаментации керамики. Один из ее аспектов озвучили воронежские археологи, решительно выступив против отнесения к КМК памятников среднедонской катакомбной культуры с многоваликовой орнаментацией посуды ( Матвеев , 1980). Через два десятилетия эта проблема вылилась в противоположную крайность – попытку включить КМК в состав харьковско-воронежской (среднедонской) катакомбной культуры в качестве ее заключительного этапа, поскольку керамические серии названных групп имели значительное сходство ( Санжаров , 2000; и др. работы). И, пожалуй, финальным аккордом, окончательно вскрывшим несостоятельность положенного в основу названия и выделения культуры критерия, явилась попытка «ликвидировать сверху» саму КМК, объявив многоваликовую орнаментацию посуды всего лишь эпохальной керамической модой ( Березанская , 1998).

Именно тогда с особой остротой вновь встал вопрос о корректности и целесообразности наиболее употребляемого варианта названия культуры – многоваликовая керамика, и исследователи в очередной раз обратились, и, стоит надеяться, на сей раз осознали и адекватно оценили его смысл, к предложенному С. Н. Братченко еще в середине 1970-х гг. альтернативному варианту – бабинская культура (культура Бабино), по эпониму базового памятника, раскопками которого, по сути, было положено начало выделению и изучению интересующего нас археологического феномена (Братченко, 1977). Будучи инициатором процесса реанимации и реабилитации бабинской культуры (Литвиненко, 2001; и др. работы), смею утверждать, что нынешнее его течение свидетельствует о целесообразности предпринятого шага, ибо возвращение к бабинской номенклатуре является не столько сменой таблички, сколько качественно иным осмыслением культурного/археологического явления. Это новое качество, кроме всего прочего, коснулось таксономии той совокупности памятников, которая на протяжении почти четырех десятилетий рассматривалась в качестве одной археологической культуры. Впрочем, история ее исследований во многом повторяет тенденции в изучении культур классической городцовской триады: выделенные небольшие культуры в дальнейшем разрастались до огромных размеров и начинали делиться на локальные варианты, а затем трансформировались в культурно-исторические общности, состоящие из ряда самостоятельных археологических культур (Черняков, 1996. С. 61). Таксоны надкультурного уровня стали активно примеряться к памятникам «с многоваликовой керамикой» со второй половины 1990-х гг., хотя первая проба такого рода имела место десятилетием ранее (Черняков, Тощев, 1985. С. 28). В результате появились новые дефиниции: «общность культур многоваликовой керамики» (Черняков, Тощев, 1985; Черняков, 1996; Берестнев, 2001а. С. 60–74), «историческая общность культур многоваликовой керамики» (Берестнев, 2001б) или «культурно-исто- рическая общность многоваликовой керамики» (Проблемы изучения… 1998; Колотухин, Тощев, 2000; Тощев, 2005), – однако ни один из названных вариантов не сопровождался маломальским обоснованием, оставаясь обычной декларацией.

Наряду с этим был предложен альтернативный подход, учитывающий всю доступную ныне источниковую базу по памятникам типа Бабино ІІІ (более 3700 погребений и 500 поселений) и основанный на детальном сравнительном анализе различных территориальных групп и комплексной их оценке ( Литвиненко , 2003). В соответствии с ним имеющаяся совокупность памятников более всего соответствует культурному кругу или кругу культур , под которым понимают «сумму генетически связанных археологических культур, характеризующихся одними и теми же семействами типов» или «группу археологических культур, связанных изоморфностью структуры, типологическими рядами и сходством ряда типов в такой мере, что это позволяет предполагать родство этих культур (связь по происхождению или общность их происхождения или наличие общего вклада)» (Классификация в археологии… 1990. С. 63, 93).

В основу внутреннего деления памятников круга Бабино положен сопоставительный анализ погребальных памятников, поскольку поселения в настоящее время изучены слабо и не поддаются межрегиональной и хронологической дифференциации. Поэтому выделение бабинских локальных групп осуществлялось путем картографирования имеющихся комплексов типов, а их таксономическая интерпретация давалась на основании оценки степени единства/различия между этими ассоциациями. Исходя из проведенного анализа, внутреннюю структуру культурного круга Бабино в настоящее время можно представить в виде как минимум двух больших культур, включающих локальные варианты, и нескольких периферийных культурных групп. Таксономический статус и ранг этих структурных подразделений в процессе дальнейших исследований может быть уточнен и даже изменен. В основу наименований положен территориально-географический принцип, который, в случае наличия подходящих базовых эпонимов, может быть скорректирован.

Днепро-Донская бабинская культура

Восточная половина культурной области Бабино была занята Днепро-Дон-ской бабинской культурой ( Литвиненко , 2006). Основной массив ее памятников сосредоточен в степной зоне от Днепровского Правобережья на западе до Доно-Донецкого междуречья на востоке. Впрочем, имеются убедительные свидетельства инфильтрации бабинского населения значительно дальше этих пределов, соответственно в Северо-Западное Причерноморье и Доно-Волжское степное междуречье. Южная граница определяется побережьем Aзовского моря и левобережьем Нижнего Подонья. Северные рубежи очертить сложнее, но предварительно можно провести по верховьям Ворсклы, Псла и левобережных притоков Северского Донца (рис. 1). Источниковая база по культуре включает около 280 поселений, до 1150 погребений и несколько кладов предположительно бабинской атрибуции.

вариант; г – Днестровско-Прутский вариант

е

Поселения изучены довольно слабо, подавляющее их большинство известно лишь по данным разведок, приблизительно на 50 проводились разномасштабные раскопки. Среди памятников, давших сравнительно представительные коллекции, следует назвать Бабино ІІІ на Днепре, Ильичевку, Казачью Пристань и Капитаново І – в бассейне Северского Донца, Раздольное на Кальмиусе, Ли-венцовку І в дельте Дона.

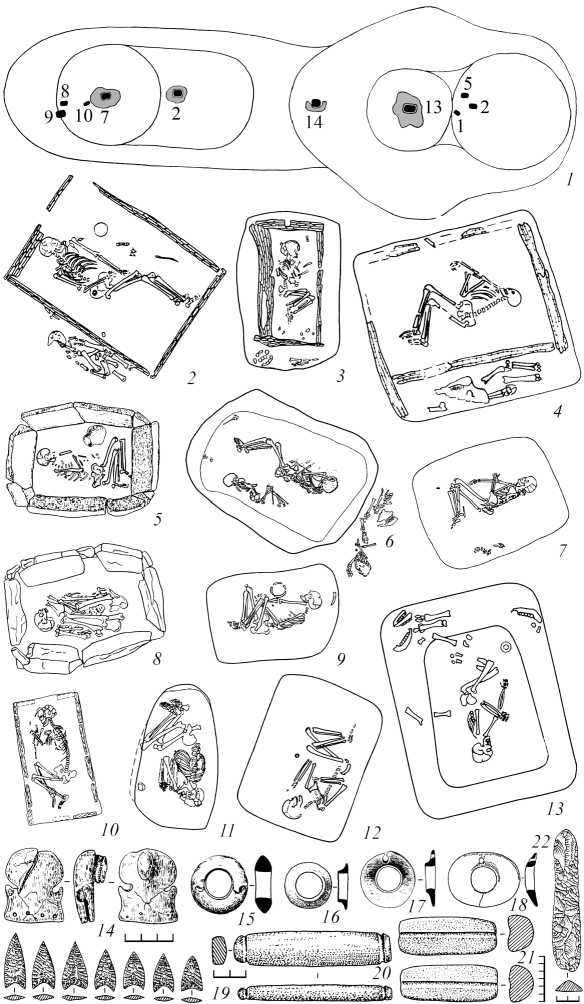

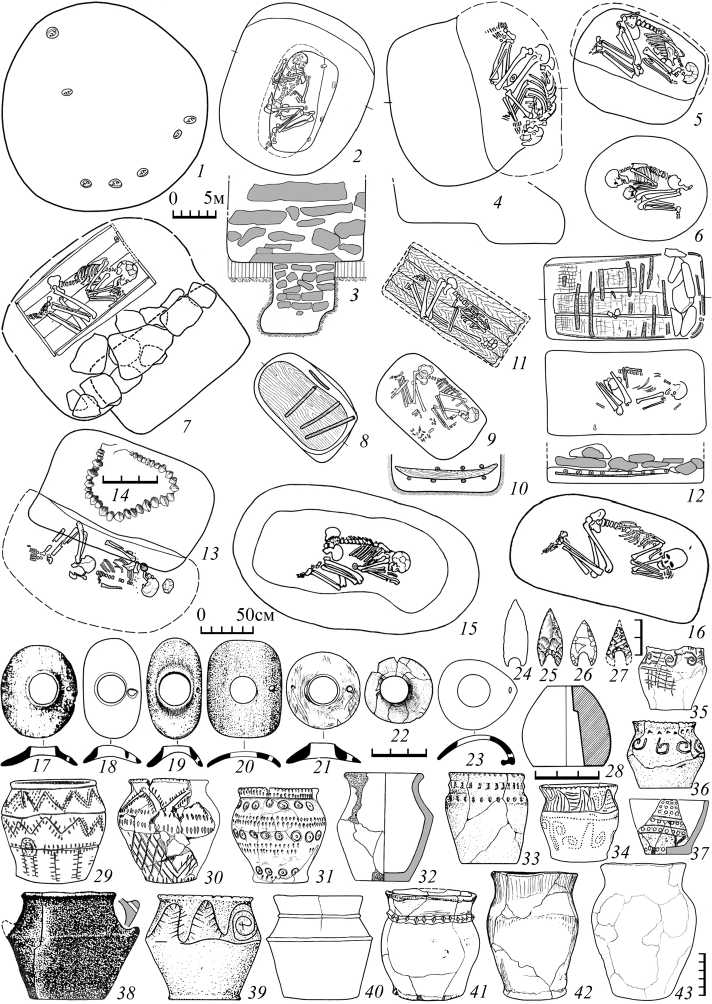

Намного лучше исследованы погребальные памятники. С Днепро-Донской бабинской культурой связан качественно новый этап курганного строительства в Причерноморье и прилегающих регионах Подонья. В сравнении с предыдущими эпохами он характеризуется освоением и застройкой курганами глубинных водораздельных плато, значительным увеличением масштабов и внедрением новых форм курганной архитектуры. С памятниками Днепро-Донской бабинской культуры связано 83% курганных насыпей и досыпок, известных в пределах всей области Бабино. При этом индивидуальными курганными насыпями и досыпками сопровождалось 79% бабинских захоронений, на раннем этапе этот показатель достигает почти 90%. Качественной новацией в курганной архитектуре стало сооружение длинных курганов путем пристраивания многократных (до 6) односторонних или двусторонних, а также соединительных досыпок (рис. 2, 1 ). В каменистых регионах Донецкого кряжа, реже в Приазовье и Днепровском Надпорожье, распространяются разнообразные типы каменных курганных конструкций – насыпи-заклады, кромлехи, крепиды, панцири.

Могильные сооружения представлены несколькими типами (рис. 2, 2 – 13 ): грунтовыми ямами (69%), ямами с деревянными рамами (26%), каменными ящиками (4%), подбоями-катакомбами (1%). Последний тип является заимствованным и встречен на периферии ареала – в Нижнем Подонье.

Основным способом погребения была ингумация, изредка практиковались вторичные перезахоронения, которые фиксируются в форме так называемых «пакетов» (1,2%), и крайне редко – кенотафы (0,2%). Подавляющее большинство захоронений – индивидуальные, и только 3,3% могил содержали остатки двух-трех покойников. Типичным являлось положение умершего скорченно на левом (80,6%) или правом (19,4%) боку. Ориентация головой демонстрирует достаточно четкую динамику во времени, обобщив которую, можно утверждать, что для раннего периода характерны широтные сектора с преобладанием западного, для среднего – западный, дополненный обоими долготными направлениями, а для позднего – восточный, дополненный южным. Примечательной особенностью Днепро-Донской бабинской культуры было соблюдение принципа бинарной оппозиции при захоронении разнополых покойников, наиболее наглядно воплощенного на раннем этапе: мужчины укладывались на левом боку с западной ориентацией, а женщины – на правом боку с восточной ориентацией, что обеспечивало для тех и других обращенность лицом в северный сектор.

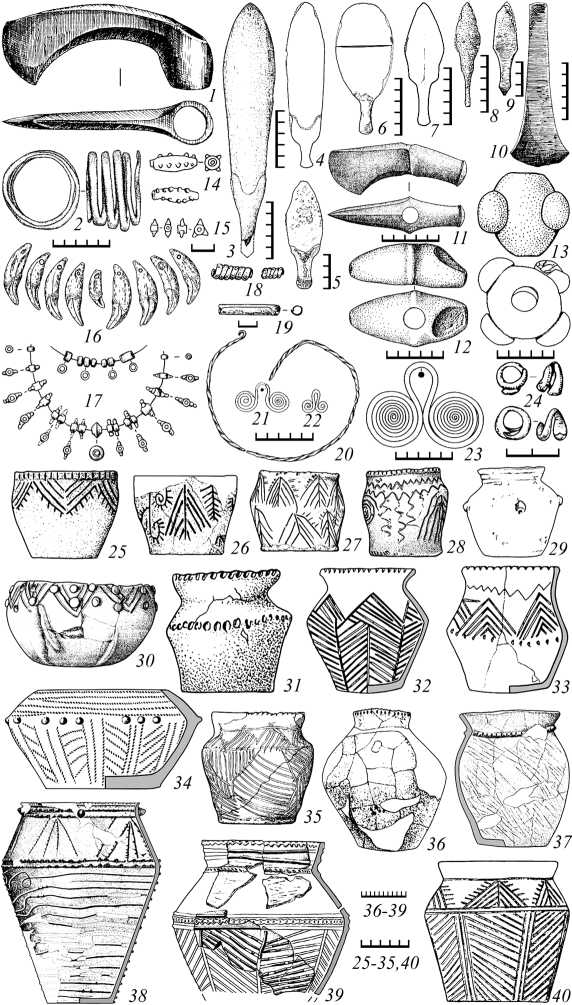

Инвентарь присутствует лишь в половине захоронений (52,3%), количественно довольно ограничен. Керамическая посуда (рис. 3, 25 – 40 ) приходится в среднем на каждое пятое погребение (19%), деревянная – на каждое тридцатое (3,6%). Крайне редко встречаются деревянные шкатулки для мелких вещей, в частности украшений, а также пеналы для инструментов. Орудия труда

Рис. 2. Погребальный обряд и материальный комплекс Днепро-Донской бабинской культуры

Рис. 3. Материальный комплекс Днепро-Донской бабинской культуры в инвентаре погребений представлены изделиями из камня, кремня, кости и рога, металла (рис. 2, 20–22; 3, 1–10). Выделяются производственные наборы инструментов, среди которых наиболее надежно диагностируются комплекты для изготовления стрел (12 случаев), в меньшей мере – для деревообработки (3) и металлопроизводства (1). Изделия из бронзы встречены в каждом пятнадцатом погребении (6,6%). К категории оружия можно надежно отнести лишь кремневые наконечники стрел (в т. ч. колчанные наборы по 4–12 экз.) и копий/ дротиков, происходящие из трех десятков могил (рис. 2, 19). Редкие находки каменных наверший булав и топоров-молотков (0,9% могил), сопровождавшие исключительно захоронения лиц мужского пола, могли выполнять функцию оружия и/или инсигний власти (рис. 3, 11–13). О военных столкновениях свидетельствуют случаи смертельных ранений стрелами.

Украшения и детали костюма мужчин характеризуют поясные пряжки из кости/рога, металлические височные подвески и шейные гривны, а женский гарнитур – нагрудные ожерелья из фаянсовых бус, клыков хищника, бронзовых пронизей и очковидных подвесок, а также наручные браслеты из бусин (рис. 2, 14 – 18 ; 3, 2, 14 – 24 ). В каждом двадцатом погребении, обычно мужском, встречаются астрагалы, изредка в сочетании с каменной плиткой-доской и костяной фишкой-конусом. Очевидно, такие комплекты представляли собой игральные или гадальные наборы. Каждое десятое погребение сопровождалось шкурой животного (бык, овца/коза, реже конь).

Днепровско-Прутская бабинская культура

Западная половина культурной области Бабино была занята Днепровско-Прутской бабинской культурой, ареал которой простирался от Днепровского Левобережья на востоке до Правобережного Попрутья и низовий Дуная на западе. Южной границей выступает побережье Черного моря, а северные пределы культуры теряются в глубинной лесостепи или даже Припятском полесье, слабая исследованность которых пока не позволяет выяснить степень освоенности этого региона бабинским населением. Общая источниковая база по культуре включает около 170 поселений и до 2500 погребений.

Материалы могильников позволяют выделять в пределах Днепровско-Прут-ской бабинской культуры три локальных варианта, характеризующихся особенностями на уровне ритуальной практики и обрядово-инвентарных признаков, но сохраняющих при этом определенное культурное единство.

Днепро-Днестровский степной вариант. Территориально ограничен на востоке Левобережьем Днепра и Молочной, на западе – Поднестровьем, на севере – Орелью, верховьями Ингула, Ингульца, низовьями Синюхи, на юге охватывает степной Крым (рис. 1). Включает массив до 1250 погребений, происходящих из 399 курганных и 1 грунтового могильника.

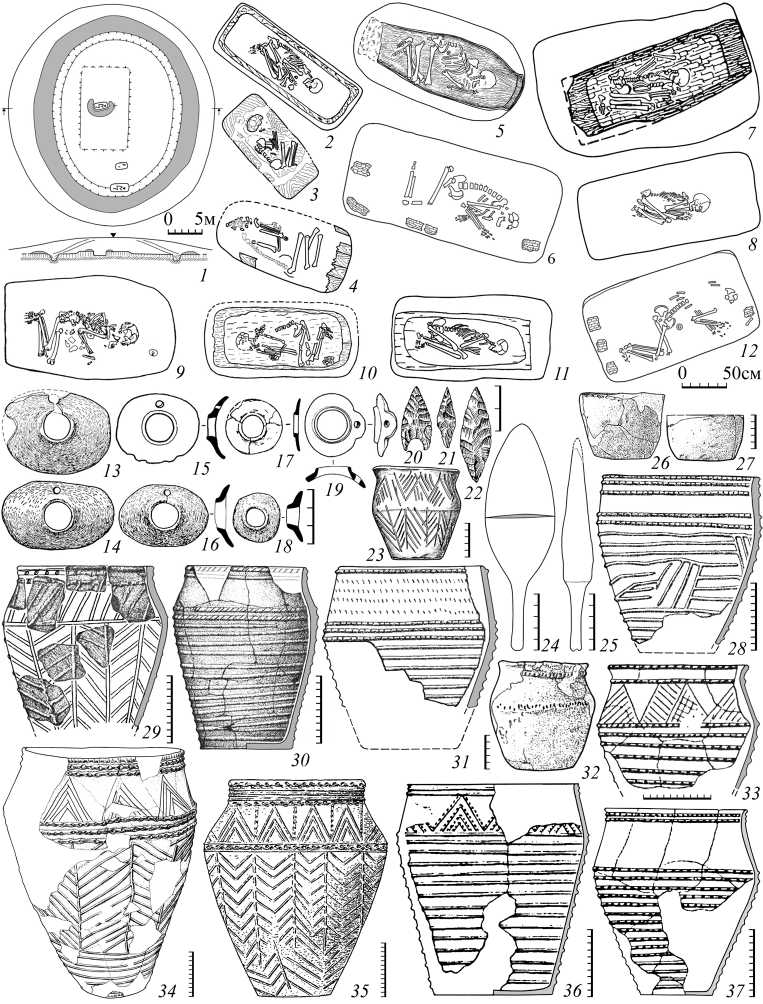

Курганное строительство в этой территориальной группе Бабино было развито достаточно слабо, поскольку насыпями и досыпками сопровождалось лишь 3,7% захоронений (9,2% от четко стратифицированных комплексов). Отдельные курганы включали до 10–15 впускных бабинских погребений, которые образовывали в южном секторе насыпи небольшие некрополи с линейным, радиальным или скученным взаиморасположением могил (рис. 4, 1).

Погребальные сооружения представлены несколькими типами (рис. 4, 2 – 16 ): подбоями-катакомбами (67,8%), которые можно считать визитной карточкой данной культурной группы, реже – ямами (30,1%), крайне редко – комбинированными ямно-подбойными камерами (1,2%) и могилами с деревянными ящичными конструкциями внутри (1,6%).

Основным способом погребения была скорченная ингумация на левом (73,3%) или правом (26,3%) боку с несколькими вариантами положения рук. Заимствованным исключением можно считать вытянутую на спине или на боку позу покойника (0,4%). Aбсолютно преобладают одинарные захоронения, и только 1,6% могил содержали парные или тройные захоронения. Ориентировка головой достаточно неустойчива, что в немалой степени обусловлено ее зависимостью от местоположения погребения в кургане. Вместе с тем преобладающими были ориентировки в восточный сектор с акцентом на юго-восток (62,3%), а также к югу (17,4%).

Инвентарь сопровождал менее чем половину погребений (46,3%). Каждая четвертая могила содержала керамическую посуду (25%), чаще сопровождающую захоронения женщин, нежели мужчин (рис. 4, 29 – 43 ). Очень редко (1,1%), главным образом в мужских захоронениях, встречаются деревянные сосудики. Каждая пятая могила, а в Крыму – каждая десятая, сопровождалась еще одним преимущественно мужским атрибутом – костяной пряжкой-медальоном (рис. 4, 17 – 23 ). Другие категории изделий в погребальном приданом единичны или составляют небольшие серии. Орудия труда представлены каменными абразивами, грузилом; кремневыми ножами, пластинами, отщепами; костяными проколками, колышками, пряслом; керамическим металлургическим соплом, металлическим шилом. К оружию можно отнести лишь одиночные кремневые наконечники стрел (11 комплексов), треть которых контекстуально связана со смертью покойника (рис. 4, 24 – 27 ). Дважды в погребениях найдены каменные топоры-молотки в разбитом виде. Редкие украшения, присущие в большей степени гарнитуру женщин, представлены единичными изделиями из бронзы – кольцо на палец, височная подвеска, трубчатая пронизь; подвесками из створок раковины; фаянсовыми бусами для шейных ожерелий и, возможно, отделки одежды. Металлические изделия в погребениях Днепро-Днестровской группы встречаются крайне редко (0,7% комплексов), причем представлены они в основном мелкими украшениями и орудиями. Незначительная часть преимущественно мужских погребений (1,4%) содержала астрагалы. Выделяется также группа захоронений взрослых мужчин (5), сопровождавшихся деревянными прутиками – возможным атрибутом жрецов. Характерным элементом погребального ритуала Днепровско-Прутской бабинской культуры являлись особые по составу и форме наборы мясной напутственной пищи, которыми снабжались преимущественно мужчины (3,8%): вырезки грудинки, хребта, крестца и конечности рогатого скота.

Днепро-Бугский лесостепной вариант. Занимал ареал от Среднего По-днепровья на востоке до Среднего Побужья на западе, от Нижнего Подесенья и Тетерева на севере до верховьев Ингула, Ингульца, низовий Синюхи – на юге

Рис. 4. Днепро-Днестровский вариант Днепровско-Прутской бабинской культуры

(рис. 1). Включает массив из 304 погребений, исследованных в 177 курганных и 3 грунтовых могильниках.

Курганное строительство в этом лесостепном варианте было развито несколько лучшее, чем в степной зоне. Индивидуальными насыпями и досыпками сопровождалось 15,3% захоронений (45,5% от четко стратифицированных комплексов). Особенностью местной курганной архитектуры было нередкое оформление подкурганной площадки кольцевым или овально-прямоугольным ровиком (рис. 5, 1 ). Известны единичные случаи сооружения удлинительных и объединительных досыпок. Типичным можно считать расположение впускных захоронений в южной поле насыпи.

Погребальные сооружения в большинстве своем представлены удлиненными ямами с продольным деревянным перекрытием (рис. 5, 2–12 ). Визитной карточкой Днепро-Бугского варианта Бабино являются гробовища-колоды с крышкой, выдолбленные или/и выжженные из цельного ствола дерева (8,9% могил), связанные главным образом с захоронениями взрослых мужчин. Умерших укладывали в скорченном положении на левом (81%) или правом (19%) боку. Ориентация головой неустойчива, однако преобладают широтные направления: восточные (62%) и реже западные (26%).

Лишь около трети погребений содержали инвентарь (35,7%). Наиболее массовой его категорией были костяные пряжки-медальоны, которыми сопровождалось каждое четвертое захоронение (рис. 5, 13–19 ). Достаточно редко в погребения Днепро-Бугского варианта помещали керамическую посуду (10%), еще реже – деревянную (1%). Другие предметы единичны и представлены обсидиановым наконечником копья, кремневыми наконечниками стрел, двумя бронзовыми ножами и височной подвеской, фаянсовыми бусами. Вдвое чаще, чем в степном локальном варианте (9,1%), здесь встречается мясная напутственная пища в аналогичных наборах и формах.

Погребальные памятники из-за крайней ограниченности инвентаря не могут дать удовлетворительного представления о материальной культуре, в т. ч. керамическом комплексе, данной бабинской группы. Этот дефицит в определенной мере компенсируется материалами поселений Днепро-Бугской лесостепи, давших выразительные керамические коллекции (рис. 5, 26–37 ).

Днестровско-Прутский вариант. Занимал область Днестровско-Прутского междуречья с выходом на правобережье Прута и в низовья Дуная, в пределы Румынской Молдовы и Северной Добруджи (рис. 1). Представлен он приблизительно 900 погребениями, происходящими из 180 курганных и 6 грунтовых могильников ( Савва , 1992).

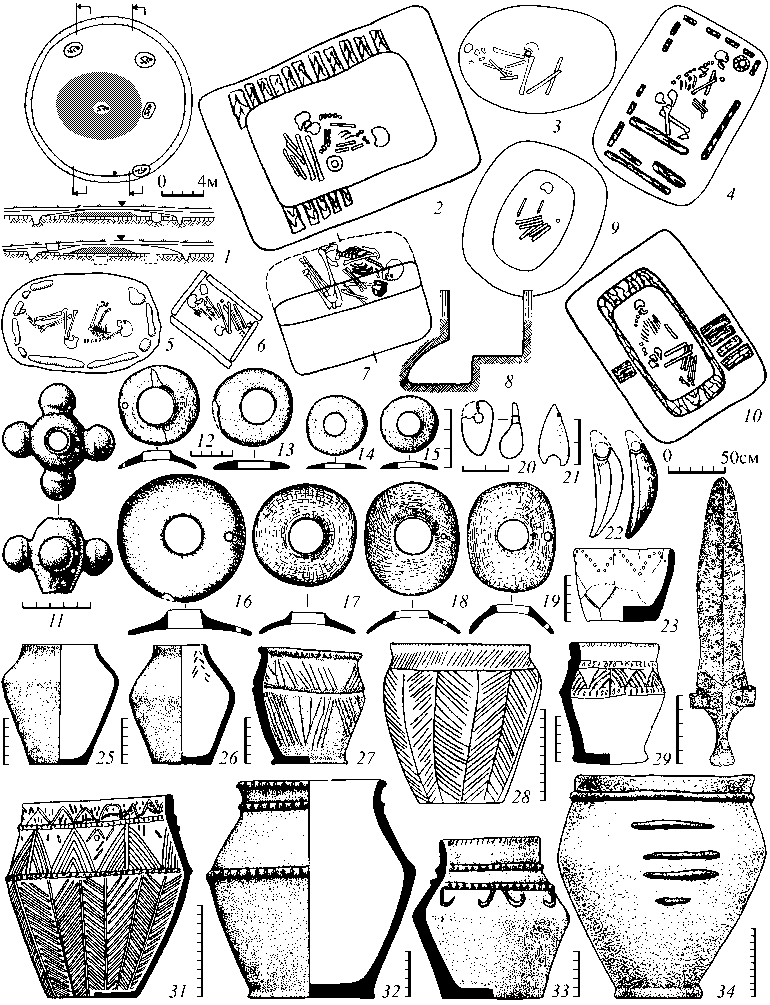

Обряд погребения в этом регионе удивительным образом сочетал признаки соседних с востока локальных групп Бабино с местными особенностями, что определенным образом осложняет четкое разграничение их ареалов и оценку самого археологического явления. Курганное строительство было развитое слабо, поскольку насыпями и досыпками сопровождалось лишь 5% захоронений (8,2% с четко установленной стратиграфией). Заслуживают внимания единичные случаи сооружения на подкурганной площадке кольцевых ровиков и каменных аллей-оград (рис. 6, 1 ). Именно в этом регионе чаще всего встречаются коллективные бабинские могильники, включавшие до полутора десятков

50см

Рис. 5. Днепро-Бугский вариант Днепровско-Прутской бабинской культуры

Рис. 6. Днестровско-Прутский вариант Днепровско-Прутской бабинской культуры захоронений и устраивавшиеся в южной половине древних курганов, нередко с четким соблюдением планировки по дуге или параллельными рядами.

Могильные сооружения представлены несколькими типами (рис. 6, 2–10 ): грунтовыми ямами (83,5%), иногда с уступами-заплечиками (7,1%); подбоями (16,5%); каменными ящиками (3%); ямами с гробовищами-колодами (4,5%) или с деревянными рамами (1,9%).

Способом захоронения была ингумация в скорченном положении на левом (76%) или правом (24%) боку. В ориентации умерших головой фиксируются практически все направления, но среди них явно преобладает восточный сектор (72,5%), тогда как другие векторы представлены слабо (от 3,3 до 4,1%).

Инвентарь присутствует в половине погребений (52,5%). Наиболее массовой его категорией является керамическая посуда (рис. 6, 23–34 ), встреченная в каждом третьем комплексе (36,6%), т. е. чаще, чем в других бабинских группах. Крайне редко в могилу помещали деревянную посуду (0,3%), в частности блюдо для мяса. Характерным приданым традиционно выступают пряжки-медальоны из кости и мраморизованного известняка (16%) (рис. 6, 12–19 ). Другой инвентарь редок и в большинстве своем не образует устойчивых серий: каменные абразивы, плитка, пест, галька; кремневые скребки, пластины, отщепы, отбойник; костяные проколки, спицы, колышки, игла, прясла. Оружие и инсигнии власти представлены металлическим кинжалом, кремневыми наконечниками стрел (часть – среди костей скелета), каменными топорами-молотками, булавой (рис. 6, 11, 21 ). Украшения также немногочисленны: бронзовые колечки, оковки и скобы от деревянных изделий; костяные пуговицы, подвески из просверленных створок раковины, зубов и камней. Металлические изделия встречены в единичных случаях (1,3%). Незначительная часть захоронений (1,6%) содержала в составе инвентаря астрагалы. Почти каждое десятое погребение сопровождалось мясной напутственной пищей, представленной теми же формами, что и в других локальных группах Днепровско-Прутской бабинской культуры: грудинка, хребет, крестец, ноги.

Таким образом, локальные группы Бабино, занимавшие область между Днепром и Прутом, демонстрируют достаточно выраженный комплекс общих черт в погребальной обрядности и материальной культуре, что позволяет рассматривать их в рамках некоего единства, в частности одной археологической культуры. Наряду с этим каждая из выделенных территориальных групп обладает и весьма специфичными особенностями в погребальной практике. Оценка этих групп по принципу «общее – особенное» дает возможность рассматривать их в качестве локальных вариантов одной археологической культуры – Днеп-ровско-Прутской бабинской. В процессе дальнейших исследований таксономический ранг может быть изменен, и эти локальные группы, или некоторые из них, вполне могут преобразоваться в отдельные археологические культуры. Для более гомогенной и единой Днепро-Донской бабинской культуры перспектива «распада» менее вероятна, хотя локальные, или, точнее, локально-хронологические, группы в ней уже намечаются.

Кроме охарактеризованных культур и их локальных вариантов, в пределах культурной области Бабино выделяется несколько периферийных территориальных групп – евпаторийская и каменско-ливенцовская (каменская) культурные группы Крыма и Восточного Приазовья, Деснинско-Сейминская и Днепровско-Припятская, Подольско-Волынская локальные группы (Тощев, 1993; Братченко, 1985а; 1985б; Кислий, 2006; Кривальцевич, 2005; Бандрівський, 2006). Из них первая представлена исключительно погребениями, а остальные – поселениями, что, при общей ограниченности источников, пока затрудняет оценку этих групп памятников. Впрочем, достаточно уверенно можно утверждать, что бабинские проявления в периферийных районах Полесья и Подольско-Волынской лесостепи являются результатом инфильтрации населения из основного культурного ареала.

Такой, в общих чертах, видится ныне структурная и культурно-таксономическая оценка памятников круга Бабино, представляющих собой западную зону блока посткатакомбных культурных образований Восточной Европы ( Мимоход , 2005).

ЛИТЕРAТУРA

Бандрівський М. С ., 2006. Північно-західна периферія культурного кола Бабине: спостереження за хронологією та поховальним обрядом // Історія релігій в Україні. Львів. Кн. 1.

Березанская С. С ., 1979. Основные результаты изучения культуры многоваликовой керамики // Проблемы эпохи бронзы юга Восточной Европы. Донецк.

Березанская С. С ., 1986. Культура многоваликовой керамики // Культуры эпохи бронзы на территории Украины. Киев.

Березанская С. С ., 1998. КМК – культура или керамический стиль // Проблемы изучения катакомбной культурно-исторической общности (ККИО) и культурно-исторической общности многоваликовой керамики (КИОМК). Запорожье.

Берестнев С. И ., 2001а. Восточноукраинская лесостепь в эпоху средней и поздней бронзы (ІІ тыс. до н. э.). Харьков.

Берестнев С. И ., 2001б. К вопросу о памятниках многоваликовой общности в лесостепи Восточной Украины // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация. Самара.

Братченко С. Н ., 1977. К вопросу о сложении бабинской культуры (многоваликовой керамики) // Вильнянские курганы в Днепровском Надпорожье. Киев.

Братченко С. Н ., 1985а. Каменско-ливенцовская группа памятников // Aрхеология Украинской ССР: В 3-х т. Киев. Т. 1.

Братченко С. Н ., 1985б. Культура многоваликовой керамики // Там же.

Кислий О. Є ., 2006. Основні риси кам’янської культури // Aрхеологія. № 3.

Классификация в археологии: Терминологический словарь-справочник. М., 1990.

Колотухин В. А., Тощев Г. Н ., 2000. Курганные древности Крыма. III: По материалам раскопок Северо-Крымской экспедиции в 1983–1986 гг. Сакский район Крымской области. Запорожье.

Кривальцевич Н. Н ., 2005. Многоваликовая керамика на территории Беларуси // На пошану Софії Станіславівни Березанської. Київ.

Литвиненко Р. А ., 2001. Культура Бабино (многоваликовой керамики) и ее место в системе бронзового века юга Восточной Европы // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация. Самара.

Литвиненко Р. О ., 2003. Культурно-таксономічний статус пам’яток типу Бабине ІІІ // Історичні і політологічні дослідження. Донецьк. № 3/4 (15/16).

Литвиненко Р. А ., 2006. Днепро-Донская бабинская культура (источники, ареал, погребальный обряд) // Матеріали та дослідження з археології Східної України. Луганськ. № 5.

Матвеев Ю. П ., 1980. Культурно-хронологическая оценка памятников с многоваликовой керамикой // Aрхеология восточноевропейской лесостепи. Воронеж.

Мимоход Р. А ., 2005. Блок посткатакомбных культурных образований (постановка проблемы) // Проблеми та дослідження пам’яток археології Східної України. Луганськ.

Проблемы изучения катакомбной культурно-исторической общности (ККИО) и культурно-исторической общности многоваликовой керамики (КИОМК). Запорожье, 1998.

Савва Е. Н ., 1992. Культура многоваликовой керамики Днестровско-Прутского междуречья. Кишинев.

Санжаров С. Н ., 2000. О проблемах финальнокатакомбной культуры, культурогенезе КМК и покровских памятниках Северского Донца // Aрхеология и древняя архитектура Левобережной Украины и смежных территорий. Донецк.

Тощев Г. Н ., 1993. Погребения КМК с вытянутыми костяками в Крыму // Древности степного Причерноморья и Крыма. Запорожье. Т. IV.

Тощев Г. Н ., 2005. Период КИОМК Крыма // На пошану Софії Станіславівни Березанської. Київ.

Черняков И. Т ., 1996. Культура многоваликовой керамики – восточный ареал балкано-дунайского очага культурогенеза // Северо-Восточное Приазовье в системе евразийских древностей (энеолит – бронзовый век): В 2-х ч. Донецк. Ч. 1.

Черняков И. Т., Тощев Г. Н ., 1985. Культурно-хронологические особенности курганных погребений эпохи бронзы Нижнего Дуная // Новые материалы по археологии Северо-Западного Причерноморья. Киев.

К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ И ФУНКЦИОНAЛЬНОЙ ПРИНAДЛЕЖНОСТИ КОСТЯНЫХ «ПРЯЖЕК» В СРЕДНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ

S. D. Lysenko. Concerning cultural, chronological, and functional attribution of bone “belt-plates” in the Middle Dnieper area

Среднее Поднепровье находится в северо-западной части Восточно-Европейской равнины, между 49 и 51,5 ° с. ш. и 28 и 33 ° в. д. Регион расположен в двух природно-климатических зонах: лесостепной и смешанных лесов, гра-

Список литературы Культурный круг Бабино: название, таксономия и структура

- Бандрiвський М. С., 2006. Пiвнiчно-захiдна периферiя культурного кола Бабине: спостереження за хронологiєю та поховальним обрядом//Iсторiя релiгiй в Українi. Львiв. Кн. 1.

- Березанская С. С., 1979. Основные результаты изучения культуры многоваликовой керамики//Проблемы эпохи бронзы юга Восточной Европы. Донецк.

- Березанская С. С., 1986. Культура многоваликовой керамики//Культуры эпохи бронзы на территории Украины. Киев.

- Березанская С. С., 1998. КМК -культура или керамический стиль//Проблемы изучения катакомбной культурно-исторической общности (ККИО) и культурно-исторической общности многоваликовой керамики (КИОМК). Запорожье.

- Берестнев С. И., 2001а. Восточноукраинская лесостепь в эпоху средней и поздней бронзы (II тыс. до н. э.). Харьков.

- Берестнев С. И., 2001б. К вопросу о памятниках многоваликовой общности в лесостепи Восточной Украины//Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация. Самара.

- Братченко С. Н., 1977. К вопросу о сложении бабинской культуры (многоваликовой керамики)//Вильнянские курганы в Днепровском Надпорожье. Киев.

- Братченко С. Н., 1985а. Каменско-ливенцовская группа памятников//Археология Украинской ССР: В 3-х т. Киев. Т. 1.

- Братченко С. Н., 1985б. Культура многоваликовой керамики//Там же.

- Кислий О. Е., 2006. Основнi риси кам'янської культури//Археологiя. № 3. Классификация в археологии: Терминологический словарь-справочник. М., 1990.

- Колотухин В. А., Тощев Г. Н., 2000. Курганные древности Крыма. III: По материалам раскопок Северо-Крымской экспедиции в 1983-1986 гг. Сакский район Крымской области. Запорожье.

- Кривальцевич Н. Н., 2005. Многоваликовая керамика на территории Беларуси//На пошану Софiї Станiславiвни Березанської. Київ.

- Литвиненко Р. А., 2001. Культура Бабино (многоваликовой керамики) и ее место в системе бронзового века юга Восточной Европы//Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация. Самара.

- Литвиненко Р. О., 2003. Культурно-таксономiчний статус пам'яток типу Бабине III//Iсторичнi i полiтологiчнi дослiдження. Донецьк. № 3/4 (15/16).

- Литвиненко Р. А., 2006. Днепро-Донская бабинская культура (источники, ареал, погребальный обряд)//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України. Луганськ. № 5.

- Матвеев Ю. П, 1980. Культурно-хронологическая оценка памятников с многоваликовой керамикой//Археология восточноевропейской лесостепи. Воронеж.

- Мимоход Р. А., 2005. Блок посткатакомбных культурных образований (постановка проблемы)//Проблеми та дослiдження пам'яток археологiї Схiдної України. Луганськ.

- Проблемы изучения катакомбной культурно-исторической общности (ККИО) и культурно-исторической общности многоваликовой керамики (КИОМК). Запорожье, 1998.

- Савва Е. Н., 1992. Культура многоваликовой керамики Днестровско-Прутского междуречья. Кишинев.

- Санжаров С. Н., 2000. О проблемах финальнокатакомбной культуры, культурогенезе КМК и покровских памятниках Северского Донца//Археология и древняя архитектура Левобережной Украины и смежных территорий. Донецк.

- Тощев Г. Н., 1993. Погребения КМК с вытянутыми костяками в Крыму//Древности степного Причерноморья и Крыма. Запорожье. Т. IV.

- Тощев Г. Н., 2005. Период КИОМК Крыма//На пошану Софiї Станiславiвни Березанської. Київ.

- Черняков И. Т., 1996. Культура многоваликовой керамики -восточный ареал балкано-дунайского очага культурогенеза//Северо-Восточное Приазовье в системе евразийских древностей (энеолит -бронзовый век): В 2-х ч. Донецк. Ч. 1.

- Черняков И. Т., Тощев Г. Н., 1985. Культурно-хронологические особенности курганных погребений эпохи бронзы Нижнего Дуная//Новые материалы по археологии Северо-Западного Причерноморья. Киев.