«Культурный ландшафт» 20 лет пути (4 декабря 2013 г. Московское отделение РГО)

Автор: Джанджугазова Елена Александровна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: События

Статья в выпуске: 1 т.8, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140206305

IDR: 140206305

Текст обзорной статьи «Культурный ландшафт» 20 лет пути (4 декабря 2013 г. Московское отделение РГО)

Конференция «Концепция культурного ландшафта и современная география», приуроченная к 20-летнему юбилею семинара «Культурный ландшафт», состоялась 4 декабря 2013 года в Московской штаб-квартире Русского географического общества (РГО). Сама конференция, как и выпуск в свет третьего сборника трудов, посвященного изучению культурного ландшафта – заметное событие в жизни российской географической науки. За двадцать лет пройденного пути прошло две сотни заседаний, давших возможность объединить ученых и специалистов разных областей знания единой идеей – изучения и сохранения культурного ландшафта. Сегодня уже трудно поверить, что когда-то новая география А. Гумбольдта К. Риттера и М. Ломоносова искала свое место среди естественных и гуманитарных наук. Стык на грани «естественного и гуманитарного» казался совершенно невозможным, бессмысленным и даже вредным. Но постепенно правильно найденное сочетание понятий «культура» и «ландшафт» открыли для географической науки новые возможности и область деятельности.

Время становления «Культурного ландшафта» пришлось на сложные и даже в определенной степени революционные 1990-е годы, отмеченные активным творческим поиском нового пути, материализовавшимся в ряде разноплановых научных направлений:

-

• Теоретические проблемы культурного ландшафта

-

• Этнокультурное ландшафтоведение

-

• Культурный ландшафт города

-

• Образ места (страны, региона, города)

-

• Художественные методы географических исследований

-

• Эстетика ландшафта

-

• Культурный ландшафт как основа устойчивого развития и др.

Наряду с новой тематикой семинар выработал новые формы и методы работы. На смену длинных запрограммированных заседаний пришла живая свободная дискуссия, где на равных отстаивают свои убеждения, как маститые ученые, так и начинающие исследователи – студенты и аспиранты.

Новые подходы рождают новую среду научного общения, что особенно важно для современного этапа развития российской науки, когда личность исследователя поднимается на качественно новый уровень и это правильно, потому что «мысль» как важнейший элемент научного процесса генерируется исследователем, а, следовательно, человеческий фактор в науке и образовании становится решающим!

В ходе юбилейного заседания было представлено девять интересных и по-своему ярких доклада, раскрывших разные грани исследований в области культурного ландшафта. Так о путях становления семинара «Культурный ландшафт» рассказала

Этапы научных исследований

Этапы становления семинара

• 1993-1997 гг. становления и самоопре деление

1997-2005 гг.-развитие проблемно-ориентированных исследований, достижения общественного статуса, первые обобщения

-

• 2005-... развитие теории и методов, новых направлений, внедрение в практику результатов

Этапы продвижения ландшафтного подхода (из презентации Красовской Т.М.)

доктор географических наук Красовская Татьяна Михайловна, являющаяся одним из ведущих специалистов в области природопользования Севера России. Татьяна Михайловна в своем выступлении образно представила основные этапы становления и развития и продвижение ландшафтного подхода в гуманитарные области знания.

Дмитрий Николаевич Замятин – специалист в области культурной антропологии и геополитики, представил участникам семинара оригинальный взгляд на проблему в рамках доклада «Гуманитарная география: пространство, воображение и взаимодействие гуманитарных наук». В своем выступлении он дал авторское определение гуманитарной географии как междисциплинарной области исследования, выделил в системе гуманитарной географии роль и значение образной (имажинальной) географии и подчеркнул роль современной геокультуры, формирующей геокуль-турное пространство, как систему устойчивых культурных реалий и представлений на определенной территории.

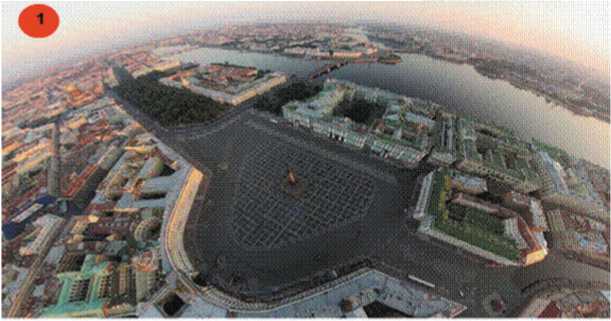

Большой интерес у участников юбилейной конференции вызвал доклад Иса- ченко Татьяны Евгеньевны – представителя Санкт-Петербургской научной географической школы, выступившей с докладом: «Городской ландшафт: от города-идеи к городу-реальности».

Живое обсуждение и множество вопросов вызвал также доклад Соколовой Александры Александровны из Санкт-Петербурга, которая недавно защитила докторскую диссертацию на тему: «Геопространство в современной культуре (Российский контекст)».

Новаторски нестандартно представил результаты своих исследований молодой ученый – кандидат географических наук Иван Митин. Его выступление, отличалось полемическим задором, и было посвящено теме: «Культурный ландшафт в критической географии, или куда идет гуманитарная география?»

Достаточно интересным было знакомство с тремя типами пространства, содержание которых представил исследователь:

-

• реальное», воспринимаемое, из материальных объектов, в повседневной жизни;

Геокультурс - процесс и результаты развития географических образов в конкретной культуре, а также «накопление», формирование традиции культуры осмысления этих образов. Определенная культура «коллационирует» определенные географические образы, приобретая при этом те или иные образногеографические конфигурации. Современная геокультура представляет собой серии геокультурных (культурно-географических) образов, интерпретирующих л скальные геокультурные пространства

Geoculture is a process and a result of a geographical image development in a concrete culture or civilization

Роль геокультуры территории (из презентации Замятина Д.Н.)

-

• ментальное, «у нас в голове», воображаемое, осмысленное, наши идеи и образы – наиболее могущественное в мире;

-

• проживаемое ( lived ), «мир-в-котором-мы-живём», компромиссное, противоречивое, «реальное-и-воображаемое», «третье» ( thirdspace ).

А также привлекли внимание методы критической культурной географии, среди которых были выделены:

-

• реактуализация ГИС/картографии – пользовательская географическая информация (VGI, web2.0)

-

• качественные социологические методы

-

• case-study и story-telling как ведущие исследовательские стратегии

-

• прикладные исследования и их взаимодействие с общественно-политической активностью и пр.

Кульминацией юбилейной конференции стал доклад известного ученого, одного из ведущих специалистов по ландшафтному планированию Колбовского Евгения Юлисовича. Его доклад был посвящен современным исследованиям ландшафтной

ПЕТРОВСКИЙ ПАРАДИЗ -сформулированная идея

А.Зубов. Санкт-Петербург. 2727 е.

Санкт-Петербург – город идея (из презентации Исаченко Т.Е.)

«ПОЛНОЩНЫХ СТРАН КРАСА И ДИВО...» реализованная идея ПАРАДИЗА

Березняк из березы плосколистной (Забайкалье):

Каргальник 'березовая роща’: «...все дерева на туеса поободрали» (Акта)

Полозняк Тонкий стройный березняк’: «из любой березки полозья гнуть можно»’ (Суво).

Копыльник ‘березняк, из которого можно гнуть копылья для саней' (Копунь)

Каренга 'толстая часть ствола березы от корня до первых сучьев' (колеса для телег, чашки, ложки) (Суво, Баунт).

Шулота 'гнилая березовая сердцевина, которую в голодные годы бедняки заваривают вместо чая’ (Байкальское)

Вербальные и визуальные образы ландшафта (из презентации Соколовой А.А.)

Кижский погост – памятник русского деревянного зодчества (фото из презентации Е.Ю. Колбовского)

эстетики и их использованию в практике управления историческими культурными ландшафтами. Исследования Е.Ю. Кол-бовского были проведены преимущественно на территории Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи».

Основной мыслью в докладе Колбов-ского Е.Ю. стало утверждение — ландшафт как национальная идея. В этой связи, подчеркнул ученый, важно явственно осознавать, что люди хотят и имеют право жить и работать в красивой стране, где берегут природу и высоко оценивают культурный ландшафт.

Джанджугазова Е.А.