Культурный слой поселений Кушманского комплекса (IX-XIII века) по данным многозональной съемки

Автор: Журбин И.В., Злобина А.Г., Шаура А.С., Баженова А.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Предложен новый методический подход к восстановлению границ и структуры средневековых поселений, не имеющих рельефных признаков. В Новое время территория абсолютного большинства памятников использовалась в качестве сельскохозяйственных угодий. Признаки поселений «сглаживались» в рельефе, а в результате эрозии перераспределялся почвенно-грунтовый материал разрушенного культурного слоя. Поэтому необходимо изучение не только самой площадки памятника, но и прилегающей территории. Тенденции распределения переотложенного культурного слоя отражают мощность культурных напластований времени существования поселения. Такие оценки можно получить, анализируя археологические и естественно-научные данные. Первоначально выполняется статистический анализ материалов многозональной аэрофотосъемки, по результатам которого площадка поселения и прилегающая территория подразделяются на участки с принципиально отличной интенсивностью растительности. Сопоставление с данными геофизических, почвенных и археологических исследований позволяет интерпретировать эти участки: оценить степень сохранности культурного слоя поселения (поверхностно-трансформированный, замещенный и переотложенный). Ранее проведенные междисциплинарные исследования Кушманского комплекса археологических памятников IX-XIII вв. показали существенные отличия от «традиционной» схемы расселения (городище и группа селищ): выявлено два городища (городище Учкакар и Кушманское III селище) и участок хозяйственного освоения (Кушманское II селище). Применение статистического анализа многозональной съемки позволило не только подтвердить ранее предложенную реконструкцию, но и обосновать гипотезу об исходных границах и структуре этих поселений.

Средневековые поселения, многозональная съемка, статистический анализ, междисциплинарные исследования, поверхностно-трансформированный, замещенный и переотложенный культурный слой

Короткий адрес: https://sciup.org/145146524

IDR: 145146524 | УДК: 902.2+528.854 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.2.101-110

Текст научной статьи Культурный слой поселений Кушманского комплекса (IX-XIII века) по данным многозональной съемки

Сложно сть и неоднозначность реконструкции границ и структуры средневековых поселений обусловлена разноплановыми разрушениями культурного слоя. В Новое время и особенно в XX в. территория абсолютного большинства памятников использовалась как сельскохозяйственные угодья. Распашка по следовательно разрушала верхние горизонты культурных напластований. В результате эрозии почвенно-грунтовый материал разрушенного культурного слоя перемещался в подчиненные формы рельефа. В данной ситуации определение взаимного расположения и конфигурации участков с различной мощностью культурных напластований на площадке памятника и прилегающей территории позволяет обосновать гипотезу об исходных границах и структуре поселения.

В условиях «сглаженной» распашкой поверхности более информативны растительные признаки культурного слоя. В общем случае со став и плотность растительного покрова территории определяется значительным набором факторов: рельефом участка, крутизной и экспозицией склонов, гидросетью, фоновой влажностью и пр. [Чупина и др., 2018]. При переходе на микрорегиональный уровень (территория древнего поселения или компактная группа археологических памятников) основную роль начинают играть «локальные» факторы: мощность почвенного горизонта, тип почв, увлажненность участков, современная антропогенная нагрузка и т.п. Их изменение определяет особенности вегетации растительности в разных частях памятника [Calleja et al., 2018; Verhoeven, Vermeulen, 2016]. Эти особенности достаточно контрастно выявляются на материалах многозональной аэрофотосъемки, при которой для каждого участка местности формируется группа изображений в разных диапазонах электромагнитного спектра. В каждом из спектральных каналов более контрастно выделяются определенные ландшафтные объекты при «приглушенном» проявлении ландшафтных объектов других типов: зеленая растительность, открытые участки почвы, водная поверхность и увлажненные участки и пр.

Для повышения наглядности исходных изображений используется фильтрация и контрастирование. Такой подход эффективен при поиске объектов, содержащих линейные элементы, которые частично выражены в рельефе [Lasaponara et al., 2012; Noviello, Ciminale, De Pasquale, 2013]. Также используется совместный анализ разноплановых данных: вегетационных индексов и материалов тепловизионной съемки [Carmona et al., 2020]; данных космической и многосенсорной аэрофотосъемки, вегетационных индексов и цифровых моделей рельефа [Lasaponara et al., 2012]. Разрабатываются математические процедуры, которые выполняют сегментацию – «разделение» изображения на непересекающиеся области с однородными свойствами. В результате участки различной растительно сти получают координатную привязку на территории. Достоверность анализа доказана для разновременных и разнотипных археологиче ских памятников, расположенных в принципиально различных ландшафтных условиях (Южная Африка, Западный Иран, о-в Кипр) [Agapiou, 2020; Sharafi et al., 2016; Thabeng, Merlo, Adam, 2019].

Интерпретация выделенных участков основана на комплексе независимых данных. В большинстве случаев используются высокоточные аэрофотоснимки и спутниковые снимки в видимом диапазоне, а также наземные изыскания, включая раскопки; реже – данные геофизических исследований [Carmona et al., 2020; Noviello, Ciminale, De Pasquale, 2013]. Очевидно, что при изучении поселений, не имеющих выраженных рельефных признаков, необходимо привлечение максимально широкого комплекса эталонных данных. В сравнении с аэрофотосъемкой, другие методы дают сведения лишь о фрагменте территории обследования. Планшеты геофизической съемки ограничены ландшафтными рубежами – пологой поверхностью мыса; раскопками изучаются участки существенно меньшей площади; почвенные исследования носят «точечный» характер. Сравнительный анализ локальных междисциплинарных данных и результатов сегментации многозональной съемки, последующая экстраполяция полученных эталонов на всю территорию обследования позволяют представить достоверную общую картину распределения сохра- нившегося и переотложенного культурного слоя. Такая карта может являться основой для реконструкции мощности исходного слоя на различных структурных частях поселения и определения его границ.

Кушманский комплекс памятников

Кушманский комплекс археологических памятников расположен на северо-западной границе ареала чепецкой культуры (северная часть Удмуртской Республики). Традиционно в этот комплекс включались Кушманское городище Учкакар, Кушман-ские I–III селища, могильник Шайвыл [Археологическая карта…, 2004, с. 200–203]. Систематические междисциплинарные исследования 2010-х гг. принципиально изменили сложившиеся представления. Так, структура городища Учкакар оказалась более сложной, чем представлялась по топографическим параметрам [Междисциплинарные исследования…, 2018, рис. 1, 7]. Выявлена внутренняя линия обороны, не выраженная в рельефе. Это позволило выделить четыре структурные части городища: внутреннюю (мысовой участок, ограниченный «скрытой» линией укреплений), среднюю, внешнюю (границы определяют выраженные в рельефе оборонительные сооружения) и напольную за пределами внешней линии укреплений. Обосновано изменение типологической принадлежности Кушманского III селища [Журбин и др., 2019]. По выявленным двум линиям оборонительных сооружений, не выраженным в рельефе, определены границы структурных частей поселения и предложена интерпретация режима их использования. На основе полученного массива взаимодополняющих данных существование Кушманско-го II селища не подтверждено [Журбин, 2021]. Таким образом, вместо «традиционной» схемы расселения (городище и группа селищ) выявлено два городища и участок средневекового хозяйственного освоения, который не содержал элементы застройки.

Сохранность и характеристики культурного слоя

Вероятно, территория поселений Кушманского комплекса использовалась как сельскохозяйственные угодья с начала XVII в. и вплоть до конца XX в. Существование д. Кушман «на старом городище» отмечено в «Списке дозорных книг воевод князя Федора Андреевича Звенигородского да Василия Терентьевича Жемчужникова да дьяка Михаила Ординцо-ва» 1615 г. (РГАДА Ф. 1209. Оп. 1. Д. 1030. Л. 525– 525 об.). Оценка современного состояния культурного слоя поселений чепецкой культуры позволяет вы- делить участки поверхностно-трансформированного, замещенного и переотложенного культурного слоя.

Под поверхностно-трансформированным понимается культурный слой, верхняя часть которого разрушена распашкой. Сохранилась in situ только нижняя его часть. Такой вид разрушения характерен для пологих склонов в зоне транзита эрозионного материала.

Переотложенный культурный слой представлен бесструктурным гумусированным грунтом с включениями археологических материалов. Это разрушенный распашкой культурный слой, перемещенный эрозионными процессами. Он составляет основу пахотных и подпахотных горизонтов на различных участках площадки поселения и прилегающей территории. Также переотложенный слой фиксируется на склонах высоких мысов, к которым приурочены памятники чепецкой культуры.

Под замещенным слоем понимается пахотный горизонт на месте разрушенного культурного слоя. В результате постепенного снижения уровня поверхности распашка захватывала все более глубокие слои почвы, доходя до почвообразующей породы. Поэтому пахотный горизонт представляет собой почвенно-грунтовую массу, со стоящую преимущественно из материкового материала с единичными включениями артефактов. По сути, это предельное состояние поверхностно-трансформированного слоя. Описанная ситуация встречается, как правило, на вершинах локальных водоразделов в зоне сильной эрозии. При этом почвенно-грунтовый материал разрушенных культурных напластований формирует переотложенный слой. В зоне застройки поселения сохраняются только нижние части заглубленных в материк сооружений. Иногда они перекрыты тонкими прослойками исходного культурного слоя или переотложенным слоем.

Оценка мощности исходного культурного слоя памятника требует изучения не только самой площадки поселения, но и прилегающей территории (склоны мысов, пологая поверхность вне границ поселений). Тенденции распределения переотложенного культурного слоя на прилегающей территории отражают мощность культурных напластований времени существования поселения и особенности последующего их разрушения.

Многозональная аэрофотосъемка

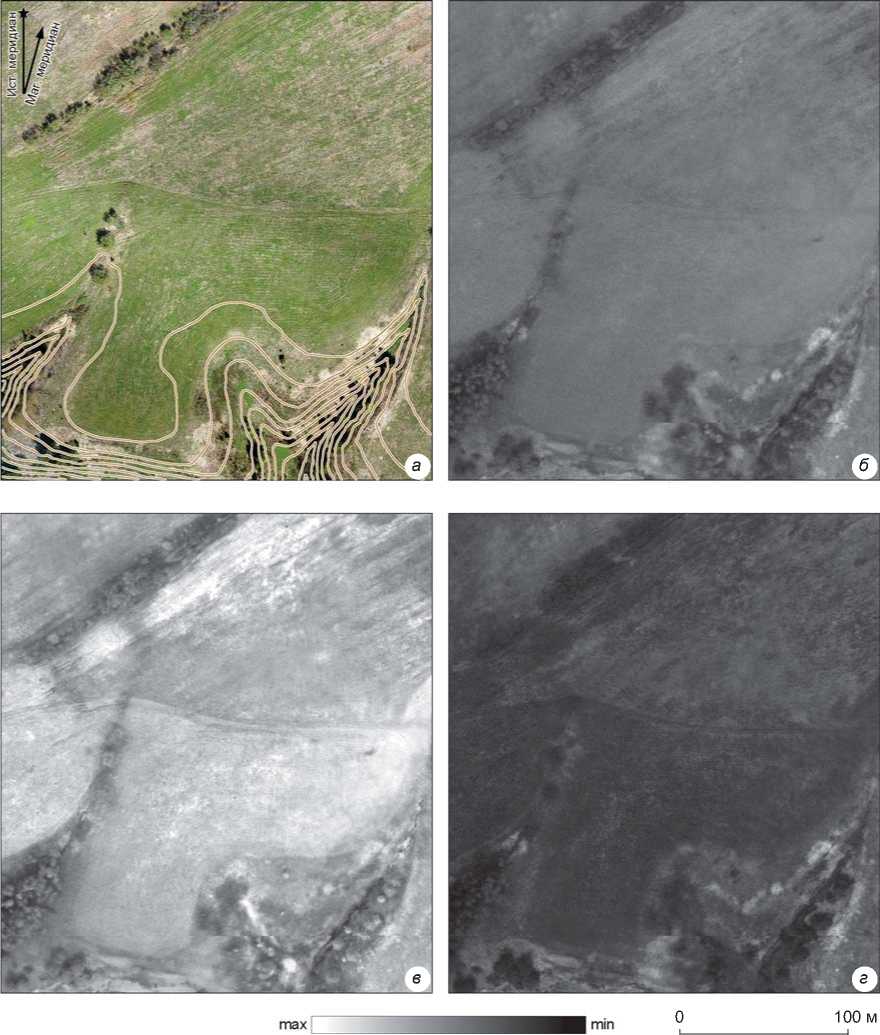

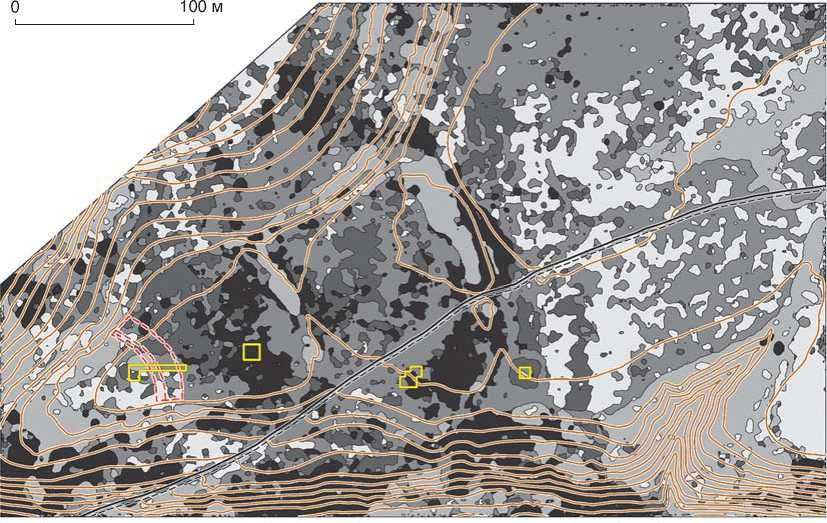

Аэрофотосъемка осуществлялась беспилотным летательным аппаратом самолетного типа Supercam S350-F (ООО «Финко», Ижевск). В связи с многолетней распашкой в абсолютном большинстве случаев рельефные признаки средневековых сооружений от- сутствуют (рис. 1, а). Ортофотоплану поставлен в соответствие набор многозональных снимков в каналах Green, NIR и Red (рис. 1, б–г). В общем случае наибольшая отражательная способность зеленой растительности приходится на ближний инфракрасный (NIR) и видимый зеленый (Green) диапазоны электромагнитного спектра [Kallepalli et al., 2016].

Визуальный анализ исходных многозональных снимков малоинформативен. На всех полученных изоб- ражениях контрастно выражены лишь отличия структуры растительности в южной, мысовой части участка и в его северной части, за полевой дорогой (рис. 1, б–г). Параллельные линии в северной части, вероятно, являются следами многолетней сельскохозяйственной деятельности – территория поселения долгое время распахивалась, а с конца 1990-х гг. используется под покосы. На изображении в канале Green (рис. 1, б) контрастно выделяются только древесная и кустарни-

Рис. 1. Ортофотоплан (Н.Г. Воробьева, ООО «Финко»; горизонтали через 2,5 м) Кушманского III селища ( а ) и карты отражений в каналах Green ( б ), NIR ( в ), Red ( г ).

ковая растительность в глубоких оврагах и на южном обрывистом склоне коренного берега. Изображения в каналах NIR (рис. 1, в ) и Red (рис. 1, г ) существенно различаются по отражательной способности. В центре мы-совой части и на участке, прилегающем к полевой дороге, выявляются локальные области с неоднородной структурой, элементы которой характеризуются высокой отражательной способностью. В целом многозональные изображения дополняют снимки в видимом диапазоне. Однако исходные изображения не позволяют выявить расположение участков с различной мощностью культурного слоя и, следовательно, реконструировать границы поселения. Детализация возможна на основе сегментации многозональных снимков и последующей классификации объектов растительности [Zlobina et al., 2021].

Кушманское III селище

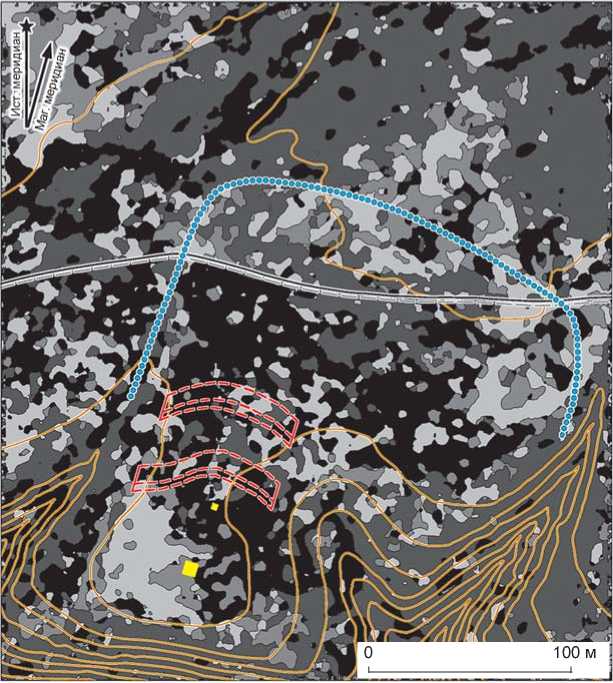

Совокупность априорной информации позволяет предположить, что некоторые участки, отнесенные к классу 1 (рис. 2), соответствуют поверхностно-трансформированному культурному слою. Компактные зоны класса 1 расположены на площадке поселения на границе с внутренней линией укреплений и между оборонительными сооружениями. Интерпретация этих зон основывается на геофизических данных, доказавших наличие здесь культурного слоя значительной мощности, материалах почвенных бурений и раскопок [Журбин и др., 2019]. В шурфе вблизи внутренней линии оборонительных сооружений выявлен поверхностно-трансформированный культурный слой мощностью 0,7 м [Кириллов, 2012].

Участки класса 1 также фиксируются на откосах оврагов, ограничивающих площадку поселения с запада и востока. Эти области линейной формы расположены в верхней части откосов. Конфигурация, очевидная приуроченность к подчиненным формам рельефа и расположение по периметру площадки поселения позволяют отнести их к переотложенному слою. Включение этих участков в класс 1, вероятно, обусловлено не столько мощностью гумусированного слоя, сколько химико-биологическими свойствами грунтов. Для культурного слоя поселений харак-

Рис. 2. Сегментация данных многозональной съемки Кушманского III селища (горизонтали через 2,5 м).

1 – дорога; 2 – граница участка хозяйственной периферии; 3 – шурф и раскоп; 4 – оборонительные сооружения; 5–8 – участки классов 1 ( 5 ), 2 ( 6 ), 3 ( 7 ) и 4 ( 8 ).

терно высокое содержание фосфатов, органического углерода, некоторых ферментов и микроорганизмов. Их существенная концентрация определяет высокую интенсивность растительности. Также переотложенный слой фиксируется на пологих участках, прилегающих с наружной стороны к внешней линии оборонительных сооружений. Это гумусированный слой незначительной мощности с высокими значениями химико-биологических показателей [Журбин и др., 2019, с. 108–109]. Наличие более интенсивной растительности на участке хозяйственной периферии может являться результатом комплексного воздействия: перераспределения разрушенного культурного слоя в процессе распашки и антропогенного преобразования почв за пределами оборонительных сооружений в Средневековье.

Участки, относящиеся к классу 4, соответствуют замещенному культурному слою. Вероятно, они отражают предельную ситуацию, когда пахотный горизонт состоит преимущественно из материкового матери- ала. При этом большие объемы разрушенного культурного слоя перемещены в подчиненные элементы рельефа, где сформировался переотложенный слой (класс 1). Характерно расположение областей замещенного слоя: в мысовой части (вершина локального водораздела) и по внешнему периметру зоны хозяйственной периферии поселения.

Участки классов 2 и 3, вероятно, соответствуют промежуточной ситуации, когда сохранились прослойки исходного культурного слоя или материк перекрыт тонким переотложенным слоем с высокими значениями химико-биологических показателей. Такой вариант выявлен в мысовой части селища на участке раскопа, принадлежащем области класса 3. В раскопе общая мощность гумусированных слоев вне углубленных объектов не превышает 0,45 м [Модин, Иванова, Журбин, 2021].

В целом сегментация данных многозональной съемки позволяет предположить, что на пологих поверхностях мысов фиксируется поверхностно-трансформированный и переотложенный слой. Участки замещенного слоя приурочены к вершинам водоразделов. Признаком существования исходных культурных напластований могут являться области переотложенного слоя линейной формы, расположение которых на склонах мыса согласуется с участками замещенного слоя. Предположительно эти области находятся по периметру зоны жилой, хозяйственной и производственной застройки поселения.

Кушманское городище Учкакар

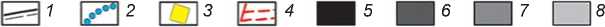

Сегментация участка Учкакара (рис. 3) во многом согласуется с таковой Кушманского III селища. В средней части городища выявлена хорошая сохранность культурного слоя. К классу 1 относятся участки поверхностно-трансформированного слоя мощностью до 1,5 м (раскоп 1). В западной и северо-западной частях мощно сть культурных напластований уменьшается до 0,8–0,9 м (раскоп 3). Эта территория в основном отнесена к классу 2. Тенденция изменения толщины культурного слоя согласуется с данными геофизических и геоботанических исследований [Междисциплинарные исследования…, 2018, с. 51–54, 202–207]. На этом участке городища в основном представлена растительность суходольного луга. Области класса 1, которые приурочены к «стыку» среднего вала и полевой дороги, а также к рекультивированным раскопам, соотносятся со спорадическим присутствием влаголюбивых рудеральных растений.

На внешней части поселения, ограниченной оборонительными сооружениями, выраженными в рельефе, сохранность слоя существенно хуже. В центре фиксируется поверхностно-трансформированный слой, мощность которого сопоставима с северо-западным участком средней части поселения (класс 2). Основную площадь занимает замещенный слой с сохранившимися тонкими прослойками исходного культурного слоя (класс 3). Это подтверждается материалами раскопа 2, в котором толщина гумусированного слоя не превышает 0,5 м [Там же, с. 91–97]. По материалам геоботанических наблюдений [Там же, с. 202– 207], здесь, в отличие от предыдущего участка, растительность маркирует сухой луг с почти полным отсутствием влаголюбивых видов. Юго-восток внешней части Учкакара отнесен к классу 1 и является, вероятно, зоной аккумуляции переотложенного слоя, перемещенного плоскостной эрозией на подчиненный участок пологой поверхности площадки поселения. В целом тенденция изменения мощности культурного слоя согласуется с результатами геофизических исследований [Там же, с. 54–57].

Очевидные зоны переотложенного слоя фиксируются в заплывших рвах средней и внешней линии укреплений (класс 1 в центральной и северной части рвов). Дополнительным признаком углубленных средневековых сооружений являются локальные участки с влаголюбивыми растениями на фоне растительности суходольного луга. Так, ров внешнего вала, сглаженный распашкой, маркируется плотным произрастанием двукисточника тростниковидного [Там же, с. 202–207].

Так же как и на Кушманском III селище, выявлены линейные области переотложенного культурного слоя на склонах мыса (рис. 3). На Учкакаре эти области приурочены к южному склону холма и расположены вдоль внутренней, средней и внешней частей городища. Вероятно, их формирование обусловлено не только плоскостной эрозией, но и солифлюкцией. Такие процессы возникают на склонах южной экспозиции на территориях, где почвенный горизонт подвержен сезонному промерзанию. Этот переотложенный слой является дополнительным признаком, подтверждающим исходное наличие мощного культурного слоя на всех трех структурных частях городища.

Во внутренней части Учкакара, расположенной на стрелке мыса, мощность сохранившегося культурного слоя существенно меняется. На участке, прилегающем к руинам оборонительных конструкций, фиксируются зоны поверхностно-трансформированного слоя (класс 2) и замещенного (класс 3). В раскопе 4 на данном участке вне заглубленных объектов выявлен поверхностно-трансформированный культурный слой мощностью 0,8–0,9 м [Там же, с. 69–84]. Это согласуется с материалами раскопа 3 в средней части городища. Остальная территория внутренней части отнесена к классам 4 и 5, что соответствует участку, где культурный слой не сфор-

Рис. 3. Ортофотоплан и сегментация данных многозональной съемки Кушманского городища Учка-кар (основа - Н.Г Воробьева, ООО «Финко»; дополнение - Р.П. Петров, ФТИ УдмФИЦ УрО РАН; горизонтали через 2,5 м).

а - дорога; б - раскоп и его номер; в - внутренние оборонительные сооружения; г-з - участки классов 1 ( г ), 2 ( д ), 3 ( е ), 4 ( ж ) и 5 ( з ).

мировался или практически полностью утрачен. Минимальная мощность гумусированного слоя на этом участке городища подтверждена геофизическими исследованиями и почвенными бурениями: под слоем современной почвы мощностью 0,3 м залегает ма терик - карбонатные глины [Там же, с. 49-51]. Возможно, в данном случае речь идет о предельном состоянии замещенного культурного слоя, при котором грунты культурных напластований полностью перемещены в подчиненные формы рельефа. Показатель этого – области переотложенного слоя класса 1, расположенные вокруг стрелки мыса, преимущественно на южном и юго-западном склонах. Здесь доминируют растения сухого луга, а также формируются небольшие по площади двухъярусные лесные сообщества [Там же, с. 202–207]. Уместно предположить, что в Средневековье пространство в непосредственной близости от городища, как и сама территория поселения, подвергалась постоянной расчистке от деревьев и кустарников.

Участкам класса 4 в основном соответствуют зоны плотного произрастания деревьев и кустарников. В глубоких частях оврагов и поймах рек раститель-

ность представлена смешанным лесом с преобладанием темнохвойных пород и, вероятно, не потревожена антропогенной деятельностью [Там же]. Гребни валов средней и внешней линий укреплений покрыты плотными зарослями шиповника. Эти особенности хорошо видны на ортофотоплане (рис. 3).

Таким образом, исходя из распределения растительности, можно предположить, что зона плотной застройки Учкакара включала среднюю и внешнюю части поселения. Зде сь сохранились значительные по площади области поверхностно-трансформированного культурного слоя. Менее интенсивно использовались мысовая часть площадки (внутрен- няя часть поселения) и напольная часть городища. Наличие замещенного слоя связано не только с малой мощностью исходных культурных напластований, но и с более выраженным уклоном поверхности (стрелка мыса). Как и на Кушман-ском III селище, участки исходного мощного культурного слоя маркируются областями переотложенного культурного слоя линейной формы на склонах мыса.

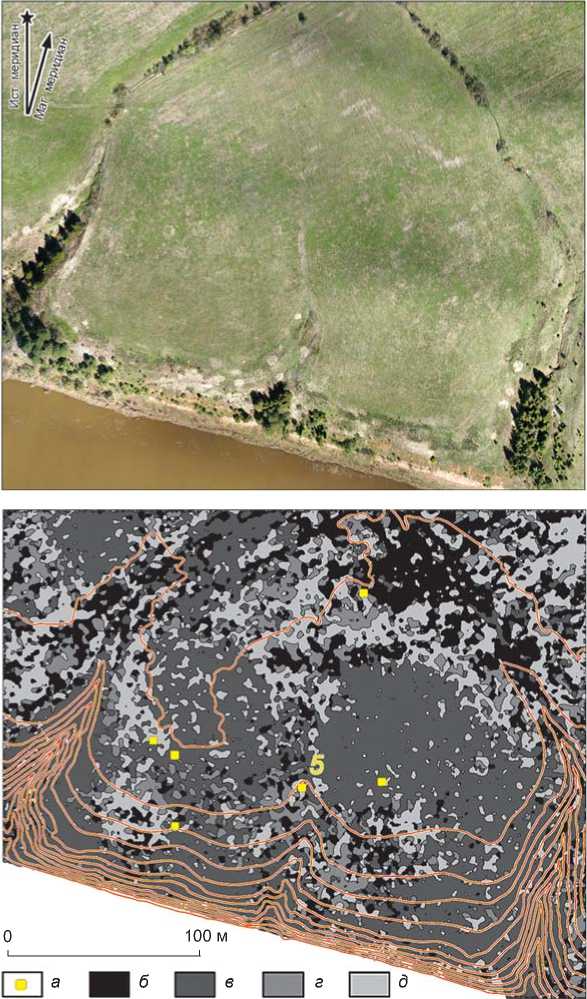

Кушманское II селище

Статистический анализ выявил распределение растительности, принципиально отличающееся от ситуации на поселениях, рассмотренных выше (рис. 4). На площадке селища практически отсутствуют области поверхностно-трансформированного слоя. На городище Уч-какар и Кушманском III селище этот слой присутствует на значительной части пологой поверхности. Здесь же его локальные «вкрапления» фиксируются только в ложбинах – линейно вытянутых понижениях рельефа, приуроченных к вершинам оврагов и к балке в центре поселения. На таких участках происходит естественное погребение почвы наносным материалом. Наличие достаточно мощного переотложенного слоя выявлено в шурфе 5 [Кириллов, 2011].

Рис. 4 . Ортофотоплан и сегментация данных многозональной съемки Кушманского II селища (основа – Н.Г. Воробьева, ООО «Финко»; дополнение – Р.П. Петров, ФТИ УдмФИЦ УрО РАН; горизонтали через 2,5 м).

а – шурф; б–д – участки классов 1 ( б ), 2 ( в ), 3 ( г ) и 4 ( д ).

Основную площадь занимают участки класса 2. По опыту сегментации территории Кушманского III селища, они определяются замещенным слоем малой мощности, участки которого обычно примыкают к областям поверхностно-трансформированного слоя (см. рис. 2, 3). Примечательно, что на Кушманском II селище слой класса 2 господствует не только на всей пологой поверхности мыса, но и на откосах оврагов (см. рис. 4).

Таким образом, сегментация многозональной съемки демонстрирует достаточно однородную растительность на всей пологой поверхности мыса. Отмеченные вариации очевидным образом связаны с понижениями рельефа и распашкой XX в. (северная часть участка). Растительный покров Кушманского II селища сопоставим с таковым на участках замещенного культурного слоя других поселений Кушманского комплекса. Вероятно, в Средневековье по всей пологой поверхности мыса достаточно равномерно распределялись органические материалы, возможно навоз и бытовой мусор. Такая структура сегментированного изображения в совокупности с геофизическими, палинологическими и археологическими данными подтверждает вывод об отсутствии следов поселения и вероятном существовании на этой территории зоны сельскохозяйственного освоения.

Заключение

Интерпретация сегментированных изображений, полученных в результате статистической обработки многозональных данных, основывается на следующих предположениях. Интенсивно сть растительности, которая фиксируется на многозональных снимках, определяется мощностью гумусированного слоя и насыщенностью грунта органическими остатками антропогенной деятельности. Предварительный вывод о наличии культурного слоя различной мощно сти может быть основан на анализе конфигурации участков сегментированного изображения и их приуроченно сти к особенностям ландшафта. Определение археологического контекста и оценка сохранности культурного слоя (поверхностно-трансформированный, замещенный или переотложенный) возможны только с привлечением дополнительных данных геофизических и почвенных изысканий, целенаправленных раскопок. Именно принцип последовательного уточнения интерпретации за счет этих данных является основой междисциплинарных исследований поселений Кушманского комплекса памятников.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 22-28-00189). Классификация участков культурного слоя предложена канд. биол. наук А.В. Борисовым (Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино). Геоботанические исследования выполнены А.Ю. Сергеевым (Институт археологии РАН, Москва).

Список литературы Культурный слой поселений Кушманского комплекса (IX-XIII века) по данным многозональной съемки

- Археологическая карта северных районов Удмуртии / А.Г. Иванов, М.Г. Иванова, Т.И. Останина, Н.И. Шутова. – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2004. – 276 с.

- Журбин И.В. Неукрепленные поселения чепецкой культуры (IX–XIII века): неоднозначность интерпретации и определения границ // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2021. – Т. 49, № 1. – С. 85–93.

- Журбин И.В., Борисов А.В., Назмутдинова А.И., Милич В.Н., Петров Р.П., Иванова М.Г., Модин Р.Н., Князева Л.Ф., Воробьева Н.Г., Зинчук С.В. Комплексное использование методов дистанционного зондирования, геофизики и почвоведения при изучении поселений, разрушенных распашкой // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 2. – С. 103–111.

- Кириллов А.Н. Историко-культурные исследования Потаповского месторождения в Красногорском районе и разведочные работы на Кушманском II и III селищах в Ярском районе Удмуртской Республики // Архив ИКМЗ УР «Иднакар». 2011. Д. 02–03.

- Кириллов А.Н. Археологические работы по определению границ объектов археологического наследия в Глазовском районе и разведочные работы в Ярском районе Удмуртской Республики // Архив ИКМЗ УР «Иднакар». 2012. Д. 02–03.

- Междисциплинарные исследования Кушманского городища Учкакар IX–XIII вв.: методика комплексного анализа / И.В. Журбин, Е.Е. Антипина, М.Г. Иванова, Е.Ю. Лебедева, Р.Н. Модин, А.Ю. Сергеев, Л.В. Яворская. – М.: Таус, 2018. – 248 с.

- Модин Р.Н., Иванова М.Г., Журбин И.В. Структура культурного слоя и хронология Кушманского III селища Х–ХII вв. в бассейне р. Чепца (по данным новейших исследований) // РА. – 2021. – № 3. – С. 97–115.

- Чупина Д.А., Зольников И.Д., Смоленцева Е.Н., Лащинский Н.Н., Никулина А.В., Картозия А.А. Геоинформационное картографирование территории по реакции к иссушению и увлажнению (юг Западно-Cибирской равнины) // Изв. РАН. Сер. географическая. – 2018. – № 5. – С. 81–90.

- Agapiou A. Evaluation of Landsat 8 OLI/TIRS Level-2 and Sentinel 2 Level-1C fusion techniques intended for image segmentation of archaeological landscapes and proxies // Remote Sensing. – 2020. – Vol. 12, iss. 3. – P. 579–598.

- Calleja J.V., Pages O.R., Diaz-Alvarez N., Peon J., Gutierrez N., Martin-Hernandez E., Relea A.C., Melendi D.R., Alvarez P.F. Detection of buried archaeological remains with the combined satellite multispectral images and UAV data // Intern. J. of Applied Earth Observation and Geoinformation. – 2018. – Vol. 73. – P. 555–573.

- Carmona J.A.S., Quiros E., Mayoral V., Charro C. Assessing the potential of multispectral and thermal UAV imagery from archaeological sites: A case study from the Iron Age hillfort of Villasviejas del Tamuja (Cáceres, Spain) // J. Archaeol. Sci.: Reports. – 2020. – Vol. 31. – Article 102312.

- Kallepalli A., Kumar A., Khoshelham K., James D.B. Application of spectral and spatial indices for specific class identification in Airborne Prism Experiment (APEX) imaging spectrometer data for improved land cover classification // Proceedings of SPIE: Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications VII. – Edinburgh, 2016. – Vol. 10005. – P. 246–265.

- Lasaponara R., Masini N., Holmgren R., Forsberg Y.B. Integration of aerial and satellite remote sensing for archaeological investigations: a case study of the Etruscan site of San Giovenale // J. Geophys. Eng. – 2012. – Vol. 9, iss. 4. – P. S26–S39.

- Noviello M., Ciminale M., De Pasquale V. Combined application of pansharpening and enhancement methods to improve archaeological cropmark visibility and identifi cation in QuickBird imagery: two case studies from Apulia, Southern Italy // J. Archaeol. Sci. – 2013. – Vol. 40, iss. 10. – P. 3604–3613.

- Sharafi S., Fouladvand S., Simpson I., Alvarez J.A.B. Application of pattern recognition in detection of buried archaeological sites based on analysing environmental variables, Khorramabad Plain, West Iran // J. Archaeol. Sci.: Reports. – 2016. – Vol. 8. – P. 206–215.

- Thabeng O.L., Merlo S., Adam E. High-resolution remote sensing and advanced classifi cation techniques for the prospection of archaeological sites’ markers: The case of dung deposits in the Shashi-Limpopo Confluence area (southern Africa) // J. Archaeol. Sci. – 2019. – Vol. 102. – P. 48–60.

- Verhoeven G., Vermeulen F. Engaging with the canopy – multi-dimensional vegetation mark visualisation using archived aerial images // Remote Sensing. – 2016. – Vol. 8, iss. 9. – P. 752–768.

- Zlobina A.G., Shaura A.S., Zhurbin I.V., Bazhenova A.I. Algorithm for statistical analysis of multispectral survey data to identify the anthropogenic impact of the 19th century on the natural environment // Pattern Recognition and Image Analysis. – 2021. – Vol. 31, iss. 2. – P. 345–355.