Культурный состав Муромы по данным изучения гончарных традиций

Автор: Холошин П. Р.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Для выяснения культурного состава племени мурома на разных этапах его истории были привлечены данные о двух аспектах гончарства: традициях создания форм и составления формовочных масс. Анализ форм 679 сосудов из муромских могильников позволил выделить три традиции формообразования, из которых первая доминирует на раннем и среднем этапах и представляет изначальное культурное ядро муромы, а вторая маркирует распространение в среде муромы инокультурного населения. Анализ формовочных масс был проведен для 137 сосудов из Подболотьевского могильника. Он показал, что муромское гончарство сложилось в результате смешения носителей навыков добавления примеси дресвы и шамота, причем для муромы среднего этапа характерен преимущественно смешанный рецепт составления формовочной массы вида Г + Д + Ш + Орг. На позднем этапе в среде муромы начинает доминировать традиция Г + Ш + Орг, а добавление дресвы практически исчезает. Сопоставление данных о формах сосудов и формовочных массах, из которых они были сделаны, показало четкую связь первой традиции формообразования с рецептом Г + Д + Ш + Орг, а второй традиции - с рецептом Г + Ш + Орг. Таким образом, оба аспекта гончарной технологии позволяют реконструировать картину резкого изменения культурного состава муромы на позднем этапе, связанного с приходом нового населения.

Мурома, нижнее поочье, раннее средневековье, гончарные традиции, формы сосудов, технико-технологический анализ, историко-культурный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/147238463

IDR: 147238463 | УДК: 902 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-7-106-117

Текст научной статьи Культурный состав Муромы по данным изучения гончарных традиций

История финно-угорского племени мурома, обитавшего в Нижнем Поочье накануне сложения Древнерусского государства, известна нам по отрывочным письменным свидетельствам, а также богатому археологическому наследию, которое сохранили до наших дней преимущественно могильники данного племени. Данные археологии позволили уточнить время его существования (конец VI – середина XI в.) и основные этапы развития, обозначить границы племенной территории, внешние культурные контакты, особенности хозяйства и материальной культуры (см. [Горюнова, 1961; Голубева, 1987; Гришаков, Зеленеев, 1990; Леонтьев, 1998; История Мурома…, 2001; Бейлекчи, 2005] и др.). Неоднократно высказывались предположения и о происхождении муромы: так, в числе её предков называли носителей культуры рязано-окских могильников, городецкой культуры, мощинской культуры, население, оставившее памятники безводнинско-ахмыловского круга [Бейлекчи, 2005; Ефименко, 1937; Зеленеев, 1988; Рябинин, 1997]. В большинстве случаев аргументация исследователей опиралась на богатый женский убор, изредка – на внешние особенности муромской керамики. В связи с последним направлением исследования необходимо отметить вклад В. В. Гришакова, рассмотревшего керамику муромы (так называемый «нижнеокский очаг керамических традиций») на фоне материалов могильников Окско-Сурского междуречья, относящихся преимущественно к различным локальным группам мордвы [Гришаков, 1993].

Со времени исследования В. В. Гришакова археологические источники по истории муромы существенно пополнились, во многом благодаря раскопкам Института археологии РАН на Подболотьевском могильнике в 2012–2014 гг. Кроме того, получили серьезное развитие новые методы изучения древней керамики как источника по истории населения, преимущественно с позиций историко-культурного подхода к изучению древнего гончарства [Бобринский, 1978; Актуальные проблемы..., 1999; Цетлин, 2012; 2017]. Благодаря этому стало возможным вновь обратиться к изучению керамики муромы для решения вопросов, связанных с культурной и этнической историей этого племени.

К настоящему времени наиболее полно с позиций историко-культурного подхода изучены гончарные традиции муромы в сфере придания сосудам определенной формы. Основные результаты данного исследования отражены в ряде статей и диссертации [Холошин, 2019; 2020а; 2020б]. Кроме того, технико-технологический анализ глиняных сосудов из Подбо-лотьевского могильника позволил реконструировать традиции муромских гончаров, относящиеся к подготовительной стадии гончарной технологии, а именно навыки отбора исходного сырья и составления формовочных масс. В данной статье будут изложены основные результаты историко-культурного анализа форм сосудов и навыков составления формовочных масс. Взаимная проверка выводов, сделанных на основании изучения разных аспектов гончарства, позволяет более доказательно подходить к вопросу о культурном составе населения, оставившего данные могильники.

Результаты изучения форм сосудов

Источниками для изучения традиций придания сосудам формы у муромского населения послужили 679 условно целых сосудов, происходящих из 12 муромских могильников (Под-болотьевского, Малышевского, Чулковского, Максимовского, Пятницкого, Корниловского, Муромского, Александровского, Ефановского, Казневского, Хотимльского, Кочкинского).

Для изучения динамики гончарных традиций во времени были привлечены данные об относительной хронологии погребений. Наиболее полная периодизация погребений муромских могильников изложена в монографии В. В. Бейлекчи [2005] и основана на вещах-«хроно-индикаторах». О. В. Зеленцова и С. И. Милованов уточнили датировки погребений Подбо-лотьевского могильника из новых раскопок [Зеленцова, Милованов, 2021].

Анализ форм сосудов, в соответствии с методами историко-культурного подхода, производился с использованием фронтальных фотографий и включал в себя три уровня: анализ общей пропорциональности (ОПП) форм, их естественной структуры и степени сформиро-ванности функциональных частей [Бобринский, 1986; Формы..., 2018].

В результате последовательного анализа было выявлено, что в среде муромских гончаров бытовали три массовых традиции по приданию сосудам определенной формы. Данные традиции отличаются на всех трех уровнях анализа, а также показывают устойчивую связь с сосудами с разным обликом внешней поверхности - лощеной, заглаженной и бугристой. В рамках статьи будет уместно привести краткие характеристики выделенных традиций .

1-я традиция . Сосуды 30-32 ступеней ОПП, двух видов конструкций: Г + Ш+ ПП + Т + ОТ и Г +Щ / Ш+ ПП + Т + ОТ. Сформированность функциональных частей: Щека / Шея : н/сф; Шея : н/сф-1л, н/сф-2л, н/сф-3п; Предплечье : н/сф-4п, н/сф-5п; Тулово : ч/сф-10л, ч/сф-11л.

2-я традиция . Сосуды 32-34 ступеней ОПП, трех видов конструкций: Г + ПП + Т + ОТ, Г + Щ / Ш + ПП + Т + ОТ, Г + Щ + ПП + Т + ОТ. Сформированность функциональных частей: Щека : н/сф-5, н/сф-6; Щека / Шея : н/сф; Предплечье : н/сф-4п, н/сф-5п, н/сф-6п, ч/сф-1п, ч/сф-2п; Тулово : ч/сф-9л, ч/сф-10л, п/сф-3л.

3-я традиция . Сосуды 27-30 ступеней ОПП, двух видов конструкций: Г + Ш+ П / ПП + Т + ОТ и Г + Щ / Ш + П / ПП + Т + ОТ. Сформированность функциональных частей: Щека /

Шея : н/сф; Шея : н/сф-1л, н/сф-2л; Плечо / Предплечье : н/сф-1, н/сф-2; Тулово : ч/сф-11л, ч/сф-12л.

Примеры сосудов разных традиций приведены на рис. 1. В целом для сосудов 1-й и 3-й традиций характерна заглаженная или лощеная поверхность, в то время как среди сосудов 2-й традиции большинство – с бугристой поверхностью. Связь формы сосудов с различным обликом внешней поверхности подтверждает культурные отличия носителей данных традиций в отношении привычного облика посуды.

Рис. 1. Примеры глиняных сосудов разных традиций по форме ( 1 , 2 – первая традиция; 3 , 4 – вторая традиция; 5 , 6 – третья традиция). Подболотьевский могильник: 1 – п. 28 № 1; 2 – п. 34 № 1; 3 – п. 114 № 3; 4 – п. 168 № 3; 5 – п. 133 № 7; 6 – п. 112 № 8

Fig. 1. Examples of clay vessels of different traditions by form ( 1 , 2 – first tradition; 3 , 4 – second tradition; 5 , 6 – third tradition). Podbolotye burial ground: 1 – b. 28 no. 1; 2 – b. 34 no. 1; 3 – b. 114 no. 3; 4 – b. 168 no. 3; 5 – b. 133 no. 7; 6 – b. 112 no. 8

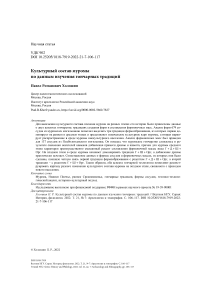

На основании трехчастной периодизации погребений была прослежена динамика соотношения выделенных традиций во времени (рис. 2). На раннем этапе (VI – первая половина VIII в.) первая традиция доминирует (50 %), существенную долю составляет третья (33 %), и слабо представлена вторая традиция (17 %). На среднем этапе (вторая половина VIII – IX в.) первая традиция распространяется еще шире (67 %), вторая традиция также получает некоторое распространение (26 %), третья традиция практически исчезает (7 %). Наконец, на завершающем этапе (X–XI вв.) первая и вторая традиции распространены в равной степени (45 и 44 % соответственно), незначительно присутствует третья традиция (12 %).

Изучение динамики культурного ядра и культурной периферии в области придания сосудам формы, а также взаимосвязи посуды разных традиций с различными вариантами погре- бального обряда, оставшееся за рамками данной статьи, позволило сформулировать предположения о культурном составе муромы на разных этапах ее развития [Холошин, 2020б].

Рис. 2. Соотношение сосудов разных традиций по форме в разные периоды

Fig. 2. Relation of vessels of different traditions by form in different periods

На первом этапе носители нескольких близких традиций формируют основу будущего культурного ядра муромы. На втором этапе происходит унификация культурных традиций с преобладанием одной категории посуды 1-й традиции по форме. В то же время в среду муромы начинает проникать второй культурный компонент, связанный со 2-й традицией по форме. На третьем этапе происходят резкие перемены в культурном составе муромы. Вторая традиция по форме получает широкое распространение, а традиция, характерная для муромы среднего этапа, наоборот, уступает позиции. Это можно связывать с масштабным проникновением в среду муромы нового населения с отличными гончарными традициями.

Таким образом, исследование форм позволило судить, во-первых, о неоднородном культурном составе муромы на всех этапах ее истории, а во-вторых, о периоде наибольшей культурной однородности (вторая половина VIII – IX в.) и периоде размывания муромских традиций в связи с приходом нового населения (X–XI вв.). Конкретизировать эти выводы поможет изучение внутренних аспектов гончарной технологии.

Результаты изучения формовочных масс

Для изучения традиций подготовительной стадии гончарной технологии были изучены образцы от 137 сосудов, происходящих из погребений Подболотьевского могильника 1 . Из них 83 сосуда происходят из погребений, датированных по вещевому инвентарю.

Анализ состоял в изучении свежих изломов образцов керамики (в том числе подвергшихся повторному обжигу при стандартной температуре 850 °С) с помощью бинокулярного микроскопа МБС-1. Для определения видов примесей и их концентрации была использована коллекция экспериментальных эталонов группы «История керамики» ИА РАН.

Среди изученных образцов зафиксировано 10 рецептов формовочных масс (см. таблицу). В качестве минеральных примесей муромские гончары использовали шамот, дресву, песок, шлак, а также органические примеси.

Шамот представлен в виде обломков глиняных сосудов, подвергшихся дроблению, размером от 0,3 до 5 мм. Добавление шамота является доминирующим навыком среди местных гончаров – он присутствует в составе формовочной массы 81 % сосудов. В 50 % сосудов ша- мот является единственной минеральной примесью, в остальных случаях входит в состав смешанных рецептов – с дресвой и изредка с песком. В 36 % образцов представлен зернами преимущественно до 1 мм (мелкий шамот), в 35 % образцов – от 1 до 2 мм (средний шамот), в 28 % образцов – больше 2 мм (крупный шамот). Таким образом, навыки подготовки шамота среди местных гончаров не были монолитными. Массово зафиксированы случаи добавления в формовочную массу шамота из сосудов с другой массой или исходным сырьем.

Рецепты формовочных масс, зафиксированные среди сосудов Подболотьевского могильника

Recipes of pottery pastes, registered among the vessels of Podbolotye burial ground

|

Рецепт |

Количество сосудов |

|

|

n |

% |

|

Несмешанные

|

Г + Д |

2 |

1,5 |

|

Г + Д + Орг |

16 |

11,7 |

|

Г + Ш |

6 |

4,4 |

|

Г + Ш + Орг |

62 |

45,1 |

|

Г + П |

1 |

0,7 |

|

Г + П + Орг |

6 |

4,4 |

|

Г + Шл + Орг |

1 |

0,7 |

Смешанные

|

Г + Д + Ш |

2 |

1,5 |

|

Г + Д + Ш + Орг |

39 |

28,5 |

|

Г + П + Ш + Орг |

2 |

1,5 |

|

Всего |

137 |

100,0 |

Дресва представлена обломками зернистых кристаллических горных пород, преимущественно кварц-полевошпатного состава, размером от 0,2 мм до 1 см. Присутствует в формовочной массе 43 % сосудов, но только в 14 % в виде несмешанного рецепта. Порядка 30 % сосудов сделаны из формовочной массы с двумя видами минеральной примеси – шамотом и дресвой. Преобладают сосуды с мелкой дресвой 2 (53 %), средняя и крупная дресва представлены примерно поровну, что свидетельствует о большем единообразии навыков подготовки дресвы, чем шамота.

Песок представлен окатанными, полуокатанными и остроугольными зернами различного минерального состава, размером 0,2–0,7 мм. Присутствует в единичных случаях, преимущественно в составе несмешанных рецептов – 5,4 % всех сосудов. В двух случаях (1,5 %) выявлен смешанный рецепт с песком и шамотом.

Шлак . Необходимо упомянуть о единственном сосуде с дробленым металлургическим шлаком в составе формовочной массы. Шлак представлен уплощенными остроугольными обломками с хрупкой пузыристой структурой и характерным металлическим блеском, размером до 1 мм. Аналогичная примесь обнаружена в составе массы для льячки из этого же могильника.

Органические примеси. В составе формовочных масс 92 % сосудов присутствуют следы мелкой органики растительного происхождения, часто в незначительной концентрации, в единичных случаях – в более высокой концентрации. Определение видов органической примеси, которую использовали муромские гончары, представляет пока не решенную задачу.

Таким образом, среди гончаров муромы наиболее распространенным является рецепт формовочной массы с глиной, шамотом и органикой (около половины). Второй по распространенности рецепт – с глиной, шамотом, дресвой и органикой (около трети). Наконец, третий по массовости рецепт – глина, дресва, органика (1/ 7 ). Можно предполагать, что формирование культурного ядра муромского гончарства связано со смешением носителей двух чистых традиций, доминировала шамотная традиция, рецессивной была дресвяная.

Сопоставление размера минеральной примеси с условным обликом внешней поверхности показало устойчивую связь между ними: в формовочной массе сосудов с бугристой поверхностью преобладают шамот или дресва крупного (55 %) и среднего (38 %) размера, а мелкие фракции представлены лишь в 7 % образцов. Сосуды с заглаженной поверхностью, напротив, изготавливались из формовочной массы преимущественно с мелким (50 %) и средним (33 %) шамотом или дресвой, а зерна крупной фракции встречены в 17 % сосудов. Наконец, сосуды с лощеной поверхностью в 41 % случаев имеют мелкую примесь, в 55 % – среднюю, и лишь в 3 % встречена крупная. Это подтверждает высказанное ранее предположение, что за разным внешним обликом поверхности изделия стоят различные трудовые навыки, применявшиеся в процессе его изготовления, а следовательно, и различные гончарные традиции [Холошин, 2020а, с. 262–263].

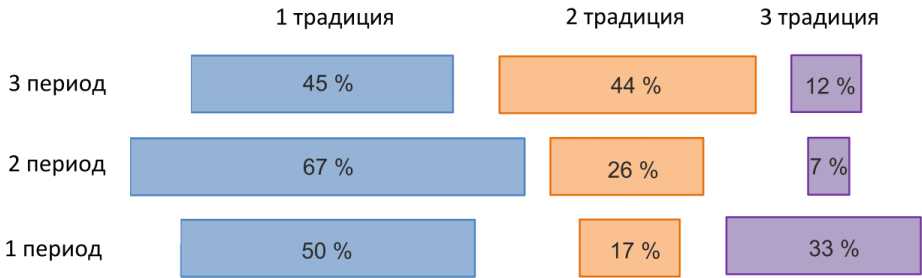

Конкретизируем наблюдения за навыками составления формовочных масс, используя внешние данные об относительной хронологии погребений – те же, что были привлечены при изучении форм. К сожалению, образцы сосудов из самых ранних погребений оказались недоступны для анализа, поэтому количественно сравнить удалось только материалы погребений второго и третьего периодов (рис. 3).

Рис. 3. Соотношение основных рецептов формовочных масс в разные периоды

Fig. 3. Relation of the basic recipes of pottery pastes in different periods

Обратимся к материалам второго периода. Несмешанные 3 рецепты с шамотом составляют здесь 23 %, несмешанные рецепты с дресвой – 9 %, а доминирует как раз смешанный рецепт с шамотом и дресвой – 54 %. Более детальный анализ концентрации минеральной примеси позволил выделить рецепты, где дресва значительно преобладала над шамотом в составе массы, где преобладал, наоборот, шамот, а где содержание шамота и дресвы было примерно равным. Итак, среди материалов второго периода 23 % сосудов сделано из формовочной массы с преобладанием дресвы над шамотом, 18 % – шамота над дресвой, и только 13 % с равным их соотношением.

Можно сделать вывод, что смешанные рецепты с дресвой и шамотом преобладают на среднем этапе развития культуры, при этом дресва в этих смешанных рецептах слабо доминирует. Однако имеется значительная доля гончаров, которые делают посуду с одним шамотом, без дресвы. Вероятно, они представляют особую в культурном отношении группу населения.

В третьем периоде происходит резкое увеличение доли сосудов с «чистым» рецептом с шамотом до 70 %. Сосуды с дресвой в качестве единственной минеральной примеси практически исчезают (5 %), а сосудов со смешанным рецептом оказывается лишь 20 %, при этом среди них доминируют варианты с существенным преобладанием шамота над дресвой.

Подобная картина свидетельствует об изменении тенденций, зафиксированных на предыдущем этапе. В результате естественных процессов культурного смешения в среде местных муромских гончаров следовало ожидать дальнейшего увеличения доли смешанных рецептов с дресвой и шамотом. По всей видимости, здесь имело место появление в среде муромы большого количества нового населения с шамотной традицией, существенно изменившего культурный состав муромы.

Этот вывод в общем перекликается с результатами, полученными из анализа форм сосудов: на 1 и 2 этапах среди муромы происходят процессы культурного смешения, которые приводят к большей однородности традиций придания сосудам формы. Это соответствует доминированию смешанного рецепта формовочной массы с дресвой и шамотом, за которым угадываются две предшествующие чистые традиции, также выявленные среди материалов памятника. Что касается третьего этапа, то результаты анализа форм позволяют говорить о существенном изменении культурного состава муромы, связанном с приходом нового населения (широкое распространение второй традиции по формам). Это соответствует резкой смене доминирующего рецепта формовочной массы на чистый шамотный.

Совмещение данных о двух аспектах гончарства

Для конкретизации выявленных процессов требуется сопоставить навыки составления формовочных масс с навыками придания сосудам формы. В рамках статьи будут изложены, во-первых, результаты анализа общей пропорциональности сосудов, сделанных из разных формовочных масс, а во-вторых, результаты анализа формовочных масс сосудов разных традиций по формам.

Обратимся к распределению форм по общей пропорциональности для сосудов из глины с дресвой. Средние / низкие формы составляют 79 %, пик приходится на 30–31 ступени, что полностью соответствует традициям муромы раннего и среднего этапов, можно сказать, классической муроме. К средним формам относится 21 % сосудов.

Сосуды из глины с шамотом распределяются иначе: только 52 % относятся к средним / низким формам, а 48 % – к средним формам. Это действительно характерно для муромских традиций третьего этапа. Наконец, сосуды из формовочной массы смешанного рецепта (Г + Д + Ш (+ Орг)) демонстрируют распределение, среднее между двумя чистыми рецептами (60 и 40 %).

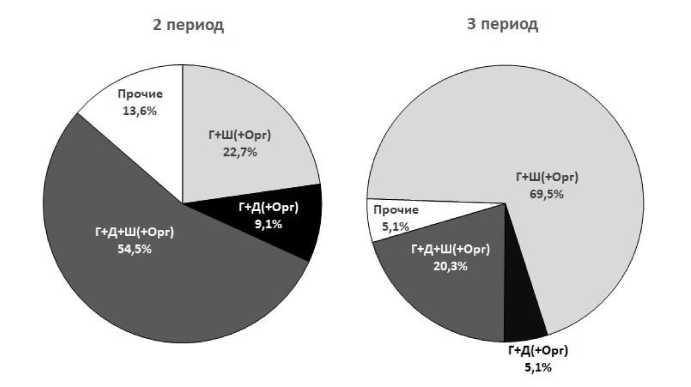

Еще более понятную картину дает сопоставление рецептов формовочных масс с традициями по форме (рис. 4).

Первая традиция по форме доминирует на втором этапе и составляет культурное ядро муромского гончарства. Сосуды этой традиции в 35 % случаев сделаны из массы с дресвой и шамотом, причем преобладать могут как шамот, так и дресва, в 30 % случаев – только с шамотом, в 25 % случаев – только с дресвой.

Рис. 4. Соотношение основных рецептов формовочных масс среди сосудов разных традиций по форме Fig. 4. Relation of the basic recipes of pottery pastes among vessels of different traditions by form

Вторая традиция по форме, появляющаяся на втором этапе, но резко распространяющаяся на третьем, демонстрирует вполне ожидаемую связь с шамотной традицией: 73 % сосудов с шамотом, 9 % с дресвой и еще 9 % с шамотом и дресвой, где шамот преобладает.

Наконец, третья традиция по форме, самая малочисленная, слабо связана с навыком добавления дресвы: 71 % сосудов только с шамотом, 29 % с шамотом и дресвой, где шамот преобладает.

Заключение

Сопоставление данных о гончарной технологии с результатами анализа форм сосудов позволило прийти к конкретным выводам об изменениях в культурном составе муромы.

Во-первых, оба аспекта свидетельствуют об изначальной неоднородности муромского культурного ядра. В отношении составления формовочных масс среди муромских гончаров среднего этапа (вторая половина VIII – IX в.) преобладает смешанный рецепт Г + Д + Ш + Орг. Именно этот рецепт доминирует среди сосудов 1-й традиции по форме, самой распространенной среди муромы с VI по IX в. Среди сосудов этого этапа зафиксированы также два чистых рецепта – с шамотом и с дресвой, – традиции, которые могли вступить в процессы смешения в предшествующее время. Традиция добавления дресвы на этом этапе также связана с типичными для муромы формами. Нужно отметить, что среди окружения муромы эта традиция составления формовочных масс доминирует у племени меря 4 – северных соседей муромы, а среди мордовских племен, по данным В. В. Гришакова [1993, с. 115], на памятниках Безводнинского типа. Именно эти культурные группы оказались наиболее близки к муромским в плане традиций создания форм [Холошин, 2020б, с. 140].

На третьем этапе (X–XI вв.) начинает резко доминировать рецепт с шамотом, вытесняя рецепты с добавлением дресвы. Этот рецепт связан с более высокими формами 2-й традиции, которые также получают распространение именно в это время. Оба аспекта маркируют появление нового в культурном отношении населения. Традиции добавления шамота тесно связаны с мордовским гончарством – так, рецепт с Г + Ш + Орг является чуть ли не единствен- ным у притешской мордвы, наиболее близкой к муроме географически и также показавшей сходство с ней в плане форм 5.

Безусловно, эти выводы требуют дальнейшего детального изучения гончарных традиций соседних с муромой групп населения. Кроме того, привлечение данных о других ступенях гончарного производства позволит уточнить характер процессов культурного смешения среди муромы и расширить сферу выводов на вопросы внутренней хронологии ее культуры.

Список литературы Культурный состав Муромы по данным изучения гончарных традиций

- Актуальные проблемы изучения древнего гончарства: Коллективная монография / Под ред. А. А. Бобринского. Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. 233 с.

- Бейлекчи В. В. Древности Нижнего Поочья (погребальный обряд и поселения летописной муромы): Учеб. пособие. М.: Изд-во МПСИ, 2005. 275 с.

- Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

- Бобринский А. А. О методике изучения форм глиняной посуды из археологических раскопок // Культуры Восточной Европы I тысячелетия. Куйбышев, 1986. С. 137-157.

- Голубева Л. А. Весь. Мурома. Мордва // Финно-угры и балты в эпоху Средневековья / Отв.

- ред. В. В. Седов. М.: Наука, 1987. С. 52-107. (Археология СССР) Горюнова Е. И. Этническая история Волго-Окского междуречья. М.: Изд-во АН СССР,

- 1961. 167 с. (МИА, № 94) Гришаков В. В. Керамика финно-угорских племен Правобережья Волги в эпоху раннего

- Средневековья. Йошкар-Ола: Изд-во МарГУ, 1993. 204 с. Гришаков В. В., Зеленеев Ю. А. Мурома УИ-Х1 вв.: Учеб. пособие. Йошкар-Ола: Изд-во МарГУ, 1990. 74 с.

- Ефименко П. П. К истории западного Поволжья в первом тысячелетии н. э. по археологическим источникам // СА. 1937. № 2. С. 39-58.

- Зеленеев Ю. А. Грунтовые могильники волжских финнов и некоторые проблемы этнической истории // Этногенез и этническая история марийцев. Археология и этнография Марийского края. Йошкар-Ола, 1988. Вып. 14. С. 79-86.

- Зеленцова О. В., Милованов С. И. О планировке Подболотьевского могильника // Финно-угорские древности второй половины I - начала II тысячелетия н. э.: Материалы научного семинара «Подболотьевский могильник: 100 лет исследований» / Под ред. О. В. Зеленцовой. М.: ИА РАН, 2021. С. 12-28.

- История Мурома и муромского края с древнейших времен до конца двадцатого века: Учеб. пособие / Отв. ред. Ю. М. Смирнов. Муром, 2001. 427 с.

- Леонтьев А. Е. Территория летописной муромы по археологическим данным // Исследования П. Д. Степанова и этнокультурные процессы древности и современности. Саранск, 1998. С. 14-17.

- Рябинин Е. А. Финно-угорские племена в составе Древней Руси. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. 260 с.

- Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход / Отв. ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН, 2018. 252 с.

- Холошин П. Р. Планиграфический и хронологический анализ форм глиняных сосудов Подболотьевского могильника // РА. 2019. № 1. С. 60-72.

- Холошин П. Р. Формы сосудов Малышевского могильника // КСИА. 2020а. Вып. 258. С. 260277.

- Холошин П. Р. Гончарные традиции муромы по материалам могильников Нижнего Поочья У1-Х1 вв.: Дис. ... канд. ист. наук. М.: ИА РАН, 2020б. 250 с.

- 5 Результат анализа 60 сосудов могильника Стексово. Благодарю сотрудника АИХМ А.Л. Егошина за помощь в работе с коллекцией.

- Цетлин Ю. Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: ИА РАН, 2012. 384 с.

- Цетлин Ю. Б. Керамика. Понятия и термины историко-культурного подхода. М.: ИА РАН, 2017. 346 с.