Культурный состав населения и относительная периодизация жилищ поселения Галанкина Гора (по данным изучения керамики)

Автор: Волкова Е.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Бронзовый век

Статья в выпуске: 249-1, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты анализа всего керамического комплекса поселения Галанкина Гора, включающего в себя выжумскую, балановскую, «валиковую» и смешанную керамику. Проведенное исследование керамики и анализ данных о планиграфии поселения позволили реконструировать культурный состав его населения и относительную периодизацию всех жилищ и построек.

Историко-культурный подход, поздневолосовская керамика, балановская керамика,

Короткий адрес: https://sciup.org/143163967

IDR: 143163967

Текст научной статьи Культурный состав населения и относительная периодизация жилищ поселения Галанкина Гора (по данным изучения керамики)

Поселение Галанкина Гора, расположенное на мысу высокого всхолмления надпойменной террасы левого берега р. Волга в 1 км к юго-западу от д. Майдан Юринского района Республики Марий Эл, раскапывалось в 1959 и 1966 гг. А. Х. Халиковым, в 1982–1983 и 1989 гг. Б. С. Соловьевым. Поселение изучено полностью. На площади 1730 кв. м раскопано 13 полуземлянок, из-за деревьев некоторые из них исследованы частично. Б. С. Соловьев подчеркивает, что все находки сделаны в заполнении «построек, которые следует рассматривать в качестве условно закрытых единовременных бытовых комплексов» ( Соловьев , 2000. С. 117).

Три жилища (№ 1, 2 и 3), связанные между собой переходами, располагались вдоль восточного склона мыса. Пять жилищ (№ 4, 5, 8, 9, 10), также связанные между собой переходами, тянулись вдоль западного склона мыса. Еще два жилища (№ 11 и 12), представляли собой третью линию построек, соединенную с предыдущими жилищами переходом от жилища 9 к жилищу 11. К этому переходу примыкает постройка 13. Она небольшого размера, без очага и каких-либо находок. Эта постройка трактуется автором раскопок как подсобное помещение (Там же. С. 121). В центре поселения находились еще две постройки: жилище 6, связанное переходами с жилищами 3, 5 и 9, и постройка 7, связанная сквозным коридором с жилищами 6 и 3. В постройке 7 практически не было керамики, но было много следов от металлообработки. Эта постройка совершенно справедливо трактуется автором раскопок как металлургическая мастерская (Соловьев, 2000. С. 119, 191. Рис. 18).

Первый исследователь этого памятника А. Х. Халиков по материалам раскопанных им первых четырех жилищ выделил три группы керамики: поздневоло-совскую (преобладающую), балановскую и смешанную поздневолосовско-бала-новскую, которую он назвал чирковско-сейминской ( Халиков , 1969. С. 184–191). По мнению А. Х. Халикова, именно этот памятник дает наиболее ранние материалы чирковско-сейминской культуры конца первой половины II тыс. до н. э. (Там же. С. 191). Надо также отметить, что автор среди поздневолосовской керамики выделял группу посуды с валиками и считал это «явлением, принесенным со стороны» (Там же. С. 190).

Б. С. Соловьев, раскопавший всю оставшуюся часть поселения, предлагает называть поздневолосовскую керамику из комплексов Марийского Поволжья «керамикой выжумского типа» и считает ее одним из компонентов, участвовавшим в сложении чирковской культуры. Смешанное поселение Галанкина Гора он относит ко времени формирования чирковской культуры – первая треть II тыс. до н. э. ( Соловьев , 2015. С. 166). Проанализировав всю «валиковую» посуду с поселения Галанкина Гора и сравнив ее с поздневолосовской керамикой выжумского типа, Б. С. Соловьев пришел к выводу о необходимости отнести ее к отдельной культуре ( Соловьев , 1988. С. 22–25). В целом на данном памятнике он выделяет четыре группы керамики: выжумская, балановско-атликасинская, «валиковая» и гибридная ( Соловьев , 2000. С. 117).

Таким образом, поселение Галанкина Гора уникально, во-первых, тем, что оно представляет собой закрытый комплекс практически одновременных построек, и, во-вторых, тем, что почти в каждом жилище представлена керамика трех разных культур: поздневолосовской выжумского типа, балановско-атликасинской и «валиковой», а также керамика со смешанными культурными традициями. Все материалы поселения очень подробно опубликованы ( Соловьев , 2000).

Предпринятое мною изучение всего керамического комплекса поселения Галанкина Гора с позиций историко-культурного подхода преследует две цели: первая – определить культурные компоненты всех групп керамики и выяснить содержание понятия «смешанная» керамика, вторая – попытаться выявить относительную хронологию всех 12 жилищ.

Благодаря разработанному А. А. Бобринским историко-культурному подходу к изучению керамики (Бобринский, 1978), мы можем не только выделять навыки труда и традиции древних гончаров на разных этапах гончарного производства, но и судить о различных процессах в среде изучаемого населения, в частности о процессах смешения групп населения с разными гончарными традициями. Об этих процессах свидетельствуют изменения, происходящие в приспособительных навыках труда гончаров, которые меняются очень быстро, в течение нескольких лет. Это навыки по отбору и обработке сырья, составлению формовочных масс, механической обработке поверхности. Еще быстрее меняются навыки орнаментации и представления о необходимой форме сосуда. Поэтому данное исследование базируется на анализе приспособительных навыков труда гончаров, которые в первую очередь изменяются в результате смешения населения с разными гончарными традициями.

Технологическому и морфологическому анализу подверглись все группы керамики поселения Галанкина Гора, составляющие единый поселенческий комплекс: 80 сосудов поздневолосовской керамики, 121 балановско-атликасинский сосуд (в дальнейшем будем называть эти сосуды балановскими), 18 «валиковых» сосудов и 107 сосудов со смешанными культурными традициями, всего 326 сосудов, хранящихся в Национальном музее Республики Марий Эл им. Т. Евсеева в Йошкар-Оле 1 . В выделенную мною группу со смешанными культурными традициями попали сосуды, отличающиеся какими-либо признаками от традиций основных трех культурных групп населения.

В результате проведенного анализа стало ясным, что по материалам поселения Галанкина Гора возможно выделить три основные группы керамики – поздневолосовская, балановская и «валиковая» – и три производные группы со смешанными гончарными традициями: смешанная поздневолосовская, смешанная балановская и смешанная «валиковая». Названия этих смешанных групп отражают преимущественные культурные традиции в каждой из них. Все эти группы керамики оставлены в той или иной степени различными по культурному составу носителями.

Охарактеризуем гончарные традиции населения, изготавливавшего керамику каждой выделенной культурной группы.

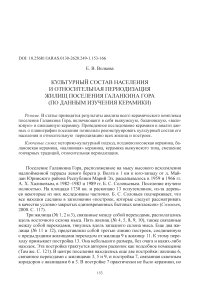

Для группы поздневолосовской керамики характерно использование слабооже-лезненной (73%), преимущественно сильнозапесоченной (56%) глины (критерии степени запесоченности глин, используемые автором, см.: Волкова , 1996. С. 33). Во всех сосудах формовочная масса состоит из подобной глины и птичьего помета во влажном состоянии в большой концентрации. Преобладают плоскодонные слабопрофилированные горшки высоких пропорций с короткой отогнутой шеей, а также банки с отогнутым венчиком (рис. 1, 1–5 ). Разреженными горизонтальными зонами орнаментирована либо вся внешняя поверхность тулова, либо верхняя часть сосуда. Дно не орнаментировано. Часто орнамент нанесен по торцу венчика и с внутренней стороны шеи. Гладкий штамп значительно преобладает (64%) над зубчатым (26%), инструментом для прочерчивания (9%) и инструментом, рабочий край которого оставляет округлые вдавления (4%). Доминирующий орнаментальный образ – «горизонтальный ряд наклонных линий» (84 %), далее по встречаемости идет образ «группы параллельных наклонных линий» (14 %), остальные образы орнамента использовались редко (2–9%) 2 .

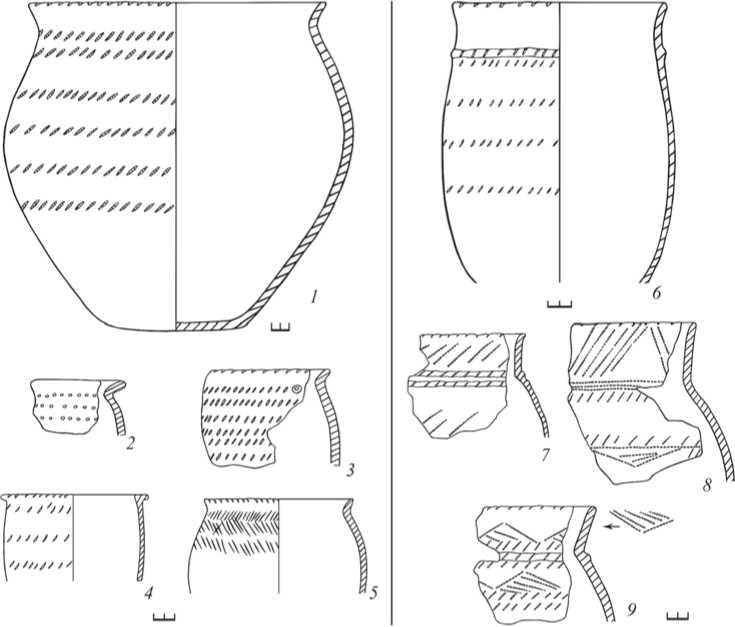

Для группы балановской керамики характерно применение слабоожелезнен-ной (86 %), преимущественно слабозапесоченной (44 %) глины. Во всех сосудах в формовочную массу добавлен шамот, в основном крупный (более 2 мм). Его концентрация колеблется в разных сосудах от 1 / 4 до 1 / 7 . Кроме того, в формовочную массу большинства сосудов (91 %) добавлена выжимка из навоза,

Рис. 1. Галанкина Гора. Поздневолосовская ( 1–5 ) и поздневолосовская смешанная ( 6–9 ) керамика. Рисунки всех сосудов выполнены А. Д. Семеновой по: ( Соловьев , 2000. Рис. 19–44)

в редких случаях присутствует не выжимка, а сам навоз во влажном состоянии (7 %). Имеются единичные случаи (два сосуда) с более сложным рецептом формовочной массы: глина + выжимка из навоза + шамот + дресва. Керамика представлена в основном шаровидными круглодонными горшками с выделенной вертикальной шеей и несколькими «амфоровидными» сосудами (рис. 2, 1–5 ). Стенки и дно сосудов имеют следы выбивания, а их внешние поверхности часто лощеные по слегка подсушенной основе. Орнамент нанесен на верхней части сосуда, иногда орнаментированы днища. Для этой керамики характерно доминирование зубчатого штампа (71 %) над остальными орнаментирами: ножом для прочерчивания (42 %), гладким штампом (11 %) и инструментом, оставляющим округлые ямочки (8%). Доминирующий орнаментальный образ – «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий» (74%). Выделяются также два массовых образа: «горизонтальная прямая линия» (48 %) и «группы параллельных переменно-наклонных линий» (34%). Другие орнаментальные образы зафиксированы в количестве от 1 до 19% всей орнаментированной керамики этой группы.

Рис. 2. Галанкина Гора. Балановская ( 1–5 ) и балановская смешанная ( 6–9 ) керамика

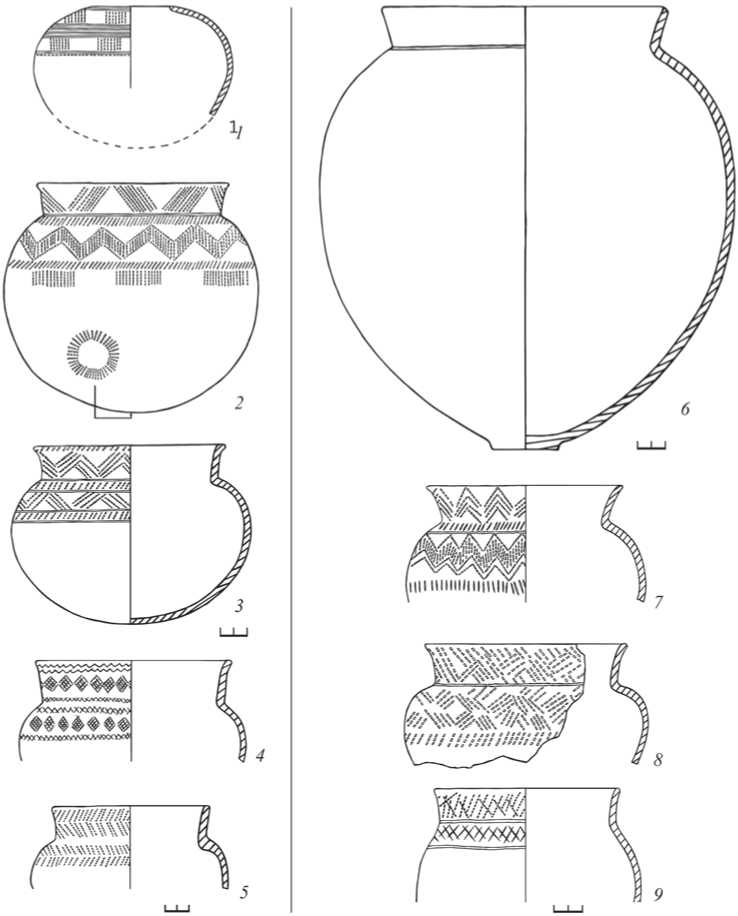

« Валиковая » керамика сделана в основном из слабоожелезненной глины (75 %). Любопытно, что почти в равной степени использовались сильнозапе-соченные (50 %) и слабозапесоченные (43 %) глины, а среднезапесоченные применялись очень редко (7%). Зафиксировано два рецепта составления формовочных масс. Первый – доминирующий рецепт: глина + птичий помет во влажном состоянии (88%), второй – глина + дробленая раковина (12%). Во всех сосудах, кроме одного, концентрация искусственных примесей очень высокая. Сосуды представлены банками без шеи и с плоским дном, а также слабопро-филированными плоскодонными горшками с короткой отогнутой шейкой (рис. 3, 1–4 ). К этой же группе относятся единичные экземпляры ладьевидных сосудов. Во время лепки стенки сосудов выбивались, внешняя поверхность заглаживалась. Орнаментирована вся внешняя поверхность сосудов вместе с донной частью. Сосуды декорированы широкими горизонтальными зонами. В верхних частях сосудов орнамент обычно нанесен отдельными отпечатками зубчатого штампа, а ниже идут зоны плотношагающей гребенки. В верхней части сосуда всегда имеется налепной горизонтальный валик, иногда с различными ответвлениями вверх или вниз, всегда покрытый косыми отпечатками зубчатого штампа, что в целом создает имитацию шнура. Часто орнаментировался и торец венчика. В качестве орнаментира использовался зубчатый штамп, в единичных случаях – инструмент для нанесения округлых ямочных вдавлений. Часто для орнаментации одного и того же сосуда использовались два зубчатых штампа: короткий и длинный.

Для группы поздневолосовской смешанной керамики характерно использование того же сырья, что и для поздневолосовской: слабоожелезненных (62%) сильнозапесоченных (69 %) глин. Также преобладает рецепт поздневолосов-ских формовочных масс: глина + птичий помет (92 %), но концентрация последнего в 30 % случаев сильно уменьшена. Встречаются единичные рецепты: глина + дробленая раковина, глина + птичий помет + шамот и глина + выжимка из навоза + шамот. Рецепты с шамотом указывают на смешение поднево-лосовских традиций с балановскими. Слабопрофилированные плоскодонные поздневолосовские горшки высоких пропорций приобретают более длинную, хорошо выделенную шею (балановская традиция) или остаются по форме прежними, равно как и банки, но имеют иную орнаментацию или волнообразный венчик (рис. 1, 6–9 ). Стенки сосудов более тонкие, часто выбитые (балановская и «валиковая» традиции), внешние поверхности тщательно заглажены. В качестве орнаментира преобладает использование зубчатого штампа (50%) (балановская и «валиковая» традиции) над гладким (38 %). Имеются сосуды, на которых орнамент нанесен и гладким и зубчатым штампом. По-прежнему широко употребляемым орнаментальным образом остается «горизонтальный ряд наклонных линий» (84 %), но увеличилось число используемых образов от 7 (на поздневолосовской керамике) до 12 (в основном за счет включения балановских образов: различных треугольников, ромбов, решетки). Правда, эти образы отличаются от балановских своеобразным исполнением за счет применения длинных зубчатых штампов (рис. 1, 8–9 ). Иногда на месте перехода плеча в шею имеется валик с гребенчатыми отпечатками («валиковая» традиция).

Рис. 3. Галанкина Гора. «Валиковая» ( 1–4 ) и «валиковая» смешанная ( 5–9 ) керамика

Таблица 1. Соотношение разных групп керамики в жилищах (число сосудов и %)

|

о О m |

о о 04 (N |

о о ОО |

о о (N in |

о о |

о о |

о 40 (N |

о |

о ОО Csl |

о о ОО Csl |

о о о |

о о 40 |

о о 40 |

cd cd О 40 t< cd К К cd О о cd 1=5 Ю cd о VTi t^ cd cd О о CQ О о 1=5 О CQ О К О cd о cd о |

|

40 « cd cd В и |

(N |

5 |

© Cs| |

© Csl |

Csl |

ГП, m |

|||||||

|

К) к св 3 о S и |

© |

с? |

© (N |

С? |

ОО о^ |

ГП m |

О m |

0х |

|||||

|

cd cd О и |

4О" 40 |

© |

ОО^ 40 |

О |

© LD |

© о |

Cs| |

00х ОО LD |

|||||

|

в m |

(N |

© |

S |

S (N |

S |

■Г? |

S |

ГП |

Cs| |

0х |

G4 ОО |

||

|

S CQ cd 1=5 cd И |

Ю ГП гН гН |

о 40 ГМ |

гТ ГП гН гН |

о гм |

LD |

-т |

40 04 гН |

СП о гН |

0х |

ГП гН ГЧ гН |

|||

|

S CQ О 1=5 О О о к |

С^ 40 |

гТ 40 гН |

© ОО |

гТ ГП гН гН |

ОО со |

^ |

^т гН |

о ОО |

|||||

|

cd s |

S |

(N |

я |

■П |

40 |

ОО |

04 |

о S |

Cs| |

g О m |

Балановская смешанная керамика делалась преимущественно из сильнозапе-соченных (55 %), слабоожелезненных (77 %) глин. Использование таких глин характерно для поздневолосовской и «валиковой» керамики. При доминировании рецепта формовочной массы глина + выжимка из навоза + шамот (84 %) встречаются единичные рецепты: глина + влажный навоз + шамот (6%), глина + выжимка из навоза + шамот + песок (3%) и глина + птичий помет + шамот (6%). Появление в этой керамике рецепта с птичьим пометом является результатом смешения с поздневолосовской или «валиковой» традицией. По форме сосуды почти не отличаются от балановских – это круглодонные горшки с шаровидным туловом и выделенной шеей. Иногда в этой группе нарушены традиционные балановские пропорции сосуда, например встречаются горшки с более вытянутым туловом (поздневолосовское влияние). Балановская смешанная группа сильно выделяется орнаментальными традициями (рис. 2, 6–9 ). Здесь сосуды украшены в равной степени как зубчатым штампом (54 %), так и ножом для прочерчивания (54 %); больше, чем на балановской керамике, гладкого штампа (23 %) и имеется один сосуд, где орнаментальный образ «ромб с решеткой» выполнен не отдельными оттисками тонкого гладкого штампа, а сложным резным штампом в виде ромба с решеткой (сосуд из жилища 3). Часто встречается не свойственное балановской культуре использование разных орнаментиров для выполнения одного и того же образа на одном сосуде. Например, в жилище № 6 есть сосуд, у которого косая решетка на шее нанесена зубчатым штампом, а на плече – прочерчена ножом. Набор орнаментальных образов у балановской и балановской смешанной керамики очень близкий. Только на балановской смешанной керамике меньше доля образов «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий» (55 %) и «группы параллельных переменно-наклонных линий» (21 %), зато чаще представлен образ «косая решетка» (38 %), причем исполнение его, как правило, отличается от традиционного балановского (рис. 2, 9 ). Это керамика вообще выделяется либо «небрежным» нанесением орнаментальных образов, либо просто их «незнанием». Можно сказать, что для смешанной балановской керамики в целом характерно постепенное утрачивание балановских традиций.

«Валиковая» смешанная керамика изготавливалась в основном из сильно-запесоченной (100 %) среднеожелезненной (80 %) глины, в которую добавлен влажный птичий помет (60 %), кроме того, по двум сосудам зафиксирован рецепт: глина + влажная органика + шамот + кальцинированная кость. Форма сосудов не отличается от «валиковой» керамики: плоскодонные банки и слабопро-филированные горшки. Орнамент нанесен, в основном, двумя видами зубчатого штампа: коротким и длинным, встречается и гладкий штамп (рис. 3, 5–9). На одном из сосудов орнаменты нанесены и зубчатым и гладким штампом, что не свойственно «валиковой» керамике. Абсолютно доминирует орнаментальный образ «горизонтальный ряд наклонных линий» (100 %), «шагающей гребенки» почти нет (14 %), встречаются единичные сосуды с балановскими образами: «группы параллельных переменно-наклонных линий» (7 %), «горизонтальная елочка» (7 %), «заштрихованные треугольники вершинами вверх» (7 %). В целом орнаментация сосудов более разрежена, чем у «валиковых», имеются большие зоны без орнамента. На многих сосудах валики отсутствуют, а на некоторых имеется волнистый валик (рис. 3, 8–9). В целом для этой группы, так же как и для балановской смешанной, характерно утрачивание традиций «валиковой» керамики.

Таким образом, на памятнике Галанкина Гора выделяется керамика трех несмешанных групп: поздневолосовская, балановская и «валиковая», а также керамика трех смешанных групп: поздневолосовская смешанная, балановская смешанная, «валиковая» смешанная. Все жилища отличаются друг от друга по процентному соотношению в них керамики этих групп (табл. 1). Соглашаясь с тем, что жилища на данном поселении в целом существовали практически одновременно, я предполагаю, что строились они не все сразу, а в определенной последовательности. В связи с этим я попыталась выяснить и обосновать относительную последовательность их функционирования. Она будет базироваться на трех основаниях. Во-первых, на выявленных гончарных традициях разных групп населения, керамика которых зафиксирована в каждом жилище. Во-вторых, на расположении жилищ на памятнике и связи их между собой коридорами. В-третьих, на количественных данных о степени сходства керамики из разных жилищ.

Степень сходства рассчитывалась по предложенному Д. Я. Телегиным методу ( Телегин , 1977. С. 60), с некоторыми поправками Ю. Б. Цетлина (2008. С. 16) (подробнее см.: Волкова , 2010. С. 93, 94). В данном случае коэффициент сходства рассчитывался по каждому из 23 параметров культурных традиций отдельно: 1 – соотношение различных групп керамики в жилище; 2 – степень запесоченности и 3 – степень ожелезненности глины поздневолосовской керамики; 4 – поздневолосовские орнаментиры; 5 – поздневолосовские образы орнамента; 6 – степень запесоченности и 7 – степень ожелезненности глины балановской керамики; 8 – размер и 9 – концентрация шамота в балановской керамике; 10 – балановские орнаментиры; 11 – балановские орнаментальные образы; 12 – степень запесоченности и 13 – степень ожелезненности глины «валиковой» керамики; 13 – орнаментальные образы «валиковой» керамики; 14 – степень запесоченности и 15 – степень ожелезненности глины позднево-лосовской смешанной керамики; 16 – поздневолосовские смешанные орнамен-тиры; 17 – поздневолосовские смешанные образы; 18 – степень запесоченности и 19 – степень ожелезненности балановской смешанной керамики; 20 – размер и 21 – концентрация шамота балановской смешанной керамики; 22 – ор-наментиры балановской смешанной керамики и 23 – орнаментальные образы балановской смешанной керамики. Затем наиболее сильные связи по этим параметрам суммировались по каждому жилищу. Поскольку степень сходства по каждому параметру может изменяться в интервале от 0 до 100 % (т. е. от полного несходства до полного тождества), суммарная степень сходства по нескольким параметрам всегда превышала 100%. Для того чтобы избежать такой нестандартной ситуации, максимальная суммарная степень сходства, зафиксированная при анализе между жилищами 2 и 3 и равная 1105%, была приравнена к 1,0. Соответственно, все меньшие суммарные показатели сходства между жилищами были менее 1,0.

Как известно, смешанные гончарные традиции – это результат смешения их прямых носителей, а для доремесленного производства и всего населения в целом ( Бобринский , 1978; 1999).

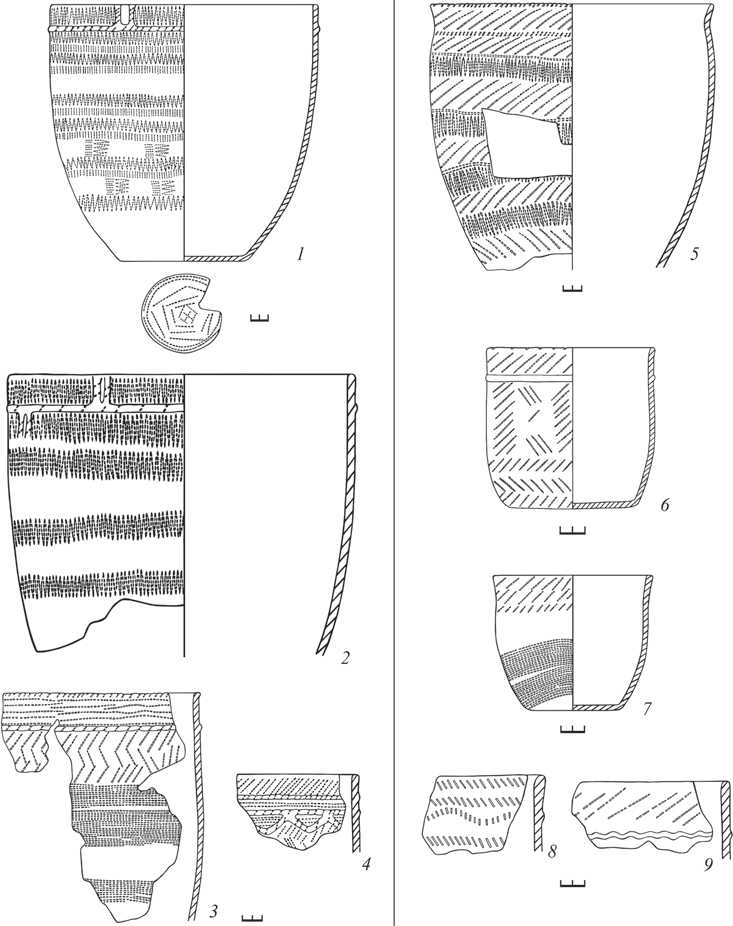

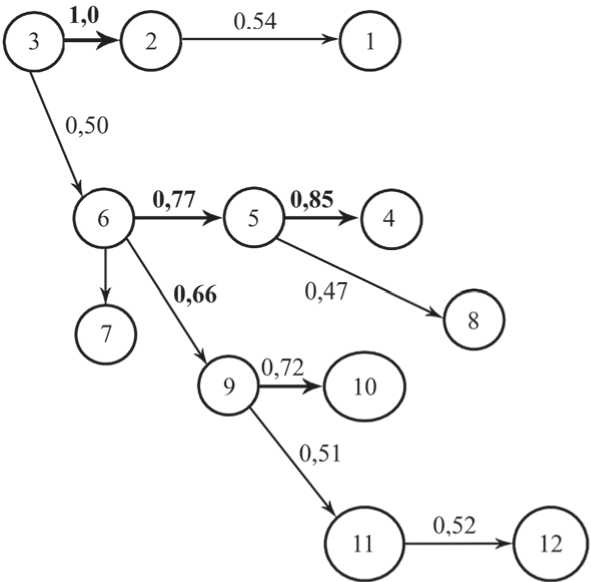

В данном случае смешивались три разные группы населения, и в результате мы имеем три смешанные группы керамики. Предполагается, что жилища, в которых слабее всего представлены смешанные группы керамики – наиболее ранние и, наоборот, жилища с преимущественно смешанной керамикой – наиболее поздние. Здесь, справедливости ради, необходимо напомнить, что Б. С. Соловьев предполагал, что жилища № 9–12 являются наиболее поздними из-за отсутствия в них поздневолосовской керамики и большого количества гибридной. По результатам проведенного мною анализа, базировавшегося на изучении самой керамики и публикации Б. С. Соловьева (2000. С. 191–217. Рис. 18–44), меньше всего смешанной керамики имеется в жилище № 3 (14%) (табл. 1). Можно предположить, что это жилище было сооружено первым и просуществовало на протяжении жизни всего поселения. Практически сразу после жилища 3 построили жилище 2, так как, во-первых, рядом с проходом, их связывающим, находился большой балановский сосуд, вкопанный в землю, во-вторых, там также мало смешанной керамики (19 %), в-третьих, у этих жилищ наиболее сильные связи по коэффициенту сходства (КС= 1,0). Следующим по времени было жилище 1, связанное коридором с жилищем 2 (рис. 4).

Далее были построены жилище 6 и помещение 7. Жилище 6 справедливо трактуется Б. С. Соловьевым как общее для всего поселения. В нем был только один очаг и практически в равных долях представлена керамика всех культурных групп. Помещение 7 представляет собой металлургическую мастерскую также с одним очагом, следами металлургического производства и практически без керамики. Я поместила мастерскую в этот хронологический диапазон, так как она соединена широким коридором с жилищем 3, проходящим через жилище 6.

Далее практически одновременно были построены жилища 5 и 4 (КС=0,85). Затем было сооружено жилище 8, связанное с жилищем 5 коридором, и позднее – жилища 9 и 10 (КС=0,72). Самыми последними на поселении построены жилища 11 и 12: во-первых, в них в основном присутствует керамика смешанных традиций (в жилище 11 – 80 %, в жилище 12 – 84 %), во-вторых, у них слабые связи с остальными жилищами. Можно предположить, что во время постройки жилища 12 жилища 1, 2, 4, 5 уже не функционировали; по крайней мере, это можно точно сказать про жилище 1, так как между этими крайними на поселении жилищами нет ни одной сильной связи.

Таким образом, анализ гончарных традиций населения, оставившего поселение Галанкина Гора, позволил, во-первых, выделить три несмешанные и три смешанные группы населения, обитавшего здесь длительное время, во-вторых, наметить и обосновать относительную последовательность бытования жилищ на этом поселении. Керамический комплекс данного поселения отражает процессы смешения, происходящие между тремя основными группами населения. По мнению Б. С. Соловьева, поздневолосовская керамика была, наряду с другими, компонентом сложения чирковской культуры ( Соловьев , 2015. С. 166). Проведенный технологический анализ керамики поселения Галанки-на Гора показал, что более вероятно в качестве такого компонента чирковской культуры рассматривать только носителей, делавших смешанную поздневоло-совскую керамику.

Рис. 4. Галанкина Гора. Схема относительной хронологии жилищ. Цифрами над стрелками указаны коэффициенты связей между жилищами

Все эти выводы оказалось возможным сделать благодаря, с одной стороны, применению историко-культурного подхода к изучению древних гончарных традиций, а с другой – тщательности проведенных раскопок на поселении, детальной фиксации материала и его подробной публикации.

Список литературы Культурный состав населения и относительная периодизация жилищ поселения Галанкина Гора (по данным изучения керамики)

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М: Наука. 272с.

- Бобринский А. А., 1999. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения//Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. С. 5-109.

- Волкова Е. В., 1996. Гончарство фатьяновских племен. М.: Наука. 122 с.

- Волкова Е. В., 2010. Новинковские могильники фатьяновской культуры. Москва: ИА РАН. 246с.

- Соловьев Б. С., 1988.Валиковая керамика в Среднем Поволжье и Прикамье (к вопросу о сейминско-турбинском транскультурном феномене)//Этногенез и этническая история марийцев. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ. С. 21-43. (Археология и этнография Марийского края; вып. 14.)

- Соловьев Б. С., 2000. Бронзовый век Марийского Поволжья. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ. 263с. (Труды Марийской археологической экспедиции; т. VI.)

- Соловьев Б. С., 2015. К вопросу о финале волосовской культуры на Средней Волге//Вопросы археологии камня и бронзы в Среднем Поволжье и Волго-Камье. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ. С. 165-175. (Археология и этнография Марийского края; вып. 31.)

- Телегин Д. Я., 1977. Опыт статистического определения индекса родственности неолитических комплексов по элементам орнамента//Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М.: Наука. С. 59-64.

- Халиков А. Х., 1969. Древняя история Среднего Поволжья. М.: Наука. 395с.

- Цетлин Ю. Б., 2008. Неолит Центра Русской равнины: орнаментация керамики и методика периодизации культур. Тула: Гриф и К. 350с.