Культурный тип ваньяньхэ на северо-востоке Китая

Автор: Нестеров С.П., Соболев А.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Оценивая исследование этнокультурных процессов в Восточном Приамурье в эпоху раннего железного века, начало которого связано сурилъской культурой, а продолжение с полъцевской культурой, необходимо иметь в виду материалы синхронных памятников с правобережья Амура, левого берега р. Уссури и низовий р. Сунгари. В этом регионе китайскими археологами разрабатывается группа памятников типа ваньяньхэ. Сравнительный анализ предметного комплекса из раскопок эпонимного памятника Ваньяньхэ, археологических сборов с более чем 30 других объектов показал, что по материалу он является аналогом памятникам полъцевской культуры российского Дальнего Востока. Единственное раскопанное жилище ваньяньхэ продемонстрировало как сходство с постройками полъцевской культуры, так и определенную специфику. Она заключается в конструкции очага с системой поддува воздуха. Система расположения ям для столбов внутри жилища позволила предположить его каркасную конструкцию, наличие рамы из бревен и внешнюю форму пирамиды. Типы керамических сосудов ваньяньхэ находят аналоги в типологическом ряду полъцевской керамики. Особо необходимо отметить присутствие в обеих культурах сосудов с ручкой в форме рога. Среди немногих изделий ваньяньхэ имеются предметы в виде фигурки ежа или клюва сокола (памятник Миншанъ). Материалы этого памятника демонстрируют присутствие керамики, камней с ямками, сопоставимых и с урилъской, и с полъцевской культурами. Материалы с поселения Миншанъ могут являться переходными от урилъской культуры к полъцевской и к типу ваньяньхэ. Хронологические рамки ваньяньхэ - конец III в. до н.э. - II в. н.э.

Ваньяньхэ, санъцзян, полъцевская культура, приамурье

Короткий адрес: https://sciup.org/145145647

IDR: 145145647 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.556-564

Текст научной статьи Культурный тип ваньяньхэ на северо-востоке Китая

В Китае начало исследования археологических памятников периода Хань – Вэй (206 г. до н.э. – 264 г. н.э.) на территории равнины Саньцзян, в бассейне среднего и нижнего течения Сунгари, правобережья Амура и левобережья Уссури, а также их притоков – Цисинхэ, Ваньяньхэ, Вайци-синхэ и других относится к концу 1970-х гг. Исходя из анализа материалов (в основном керамики), найденных при обследовании городищ и поселений, а также из раскопок на некоторых из них, исследователи пришли к выводу, что эти памятники оставлены носителями археологических культур гуньтулин и фэнлинь. Что касается памятников типа ваньяньхэ (городской округ Хэган, Цзикэнь-чжань), то китайские исследователи не выделяют их в отдельную археологическую культуру, проводя в ряде работ аналогии с польцевской культурой Восточного Приамурья [Цзоу Хань, Чжао Цзиньху-эй, 1999; Фань Чжунцзе, 2005].

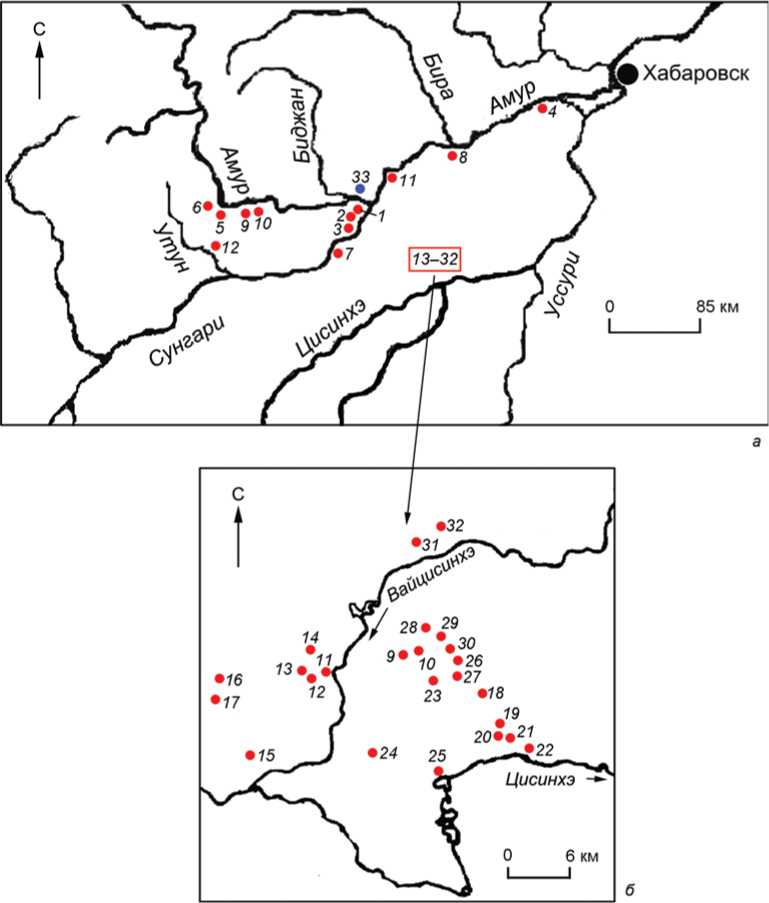

Начиная с 1975 г. и по настоящее время в разных районах равнины Саньцзян было обнаружено и обследовано 32 памятника культурного типа ваньянь-хэ. Это поселения и местонахождения артефактов (рис. 1, а ) [Цзоу Хань, Чжао Цзиньхуэй, 1999; Э Шаньцзюнь, 2002; Ван Хайянь, Чжан Лимэй, 2003; Фань Чжунцзе, 2005; Цзоу Цзихэ, 2005;

Рис. 1. Карта расположения памятников культурного типа ваньяньхэ на равнине Саньцзян ( а ) (по: [Цзоу Цзихэ, 2005; Ян Ху, 2006]) и в районе р. Вайцисинхэ ( б ) (по: [Пань Лин, 1999]).

1 – городище Ваньяньхэ; 2 – поселение Ваньяньхэ; 3 – Идуй; 4 – Лянцзыюку; 5 – Миншань; 6 – Саньмацзя; 7 – Фучжэнь; 8 – городище Циньдэли; 9 – Ляньхуадаобань; 10 – Силянцзыгоу; 11 – Цзецзинькоу; 12 – Цзикэньчжэнь; 13 – 32 – группа памятников в районе р. Вайци-синхэ; 33 – поселения Польце I, II польцевской культуры на Среднеамурской низменности.

Ян Ху, 2006; Тань Вэй, 2011; Сунь Сюэсун, 2013; Лю Вэй, 2014]. При этом есть районы их наибольшего сосредоточения – в северной части равнины вдоль правого берега Амура от гор Малого Хингана на западе до северо-восточных приграничных областей у. Фуюань к востоку от устья Сунгари; и на юге равнины Саньцзян – в долине р. Вайцисинхэ, притока р. Цисинхэ, которая впадает слева в р. Нао-лихэ, являющуюся, в свою очередь, притоком р. Уссури. Именно в южной части наблюдается высокая плотность расположения памятников (20 ед.) на относительно небольшой территории (рис. 1, б ) [Пань Лин, 1999], в отличие от северной зоны, где объекты равномерно рассредоточены вдоль берега Амура. О наличии памятников культурного типа ваньяньхэ в юго-западной части равнины, в области нижнего течения Сунгари, за исключением устья и одного памятника, расположенного в 16,5 км южнее Сунгари в городском округе Фуцзинь, опубликованных данных нет. В восточной части Саньцзяна известно о двух памятниках: Хайцин в у. Фуюань в нижнем течении р. Уссури и Сыпай в у. Жаохэ (примерно в 22 км северо-западнее от г. Бикин в Приморье) в ее среднем течении.

Материалы культурного типа ваньяньхэ

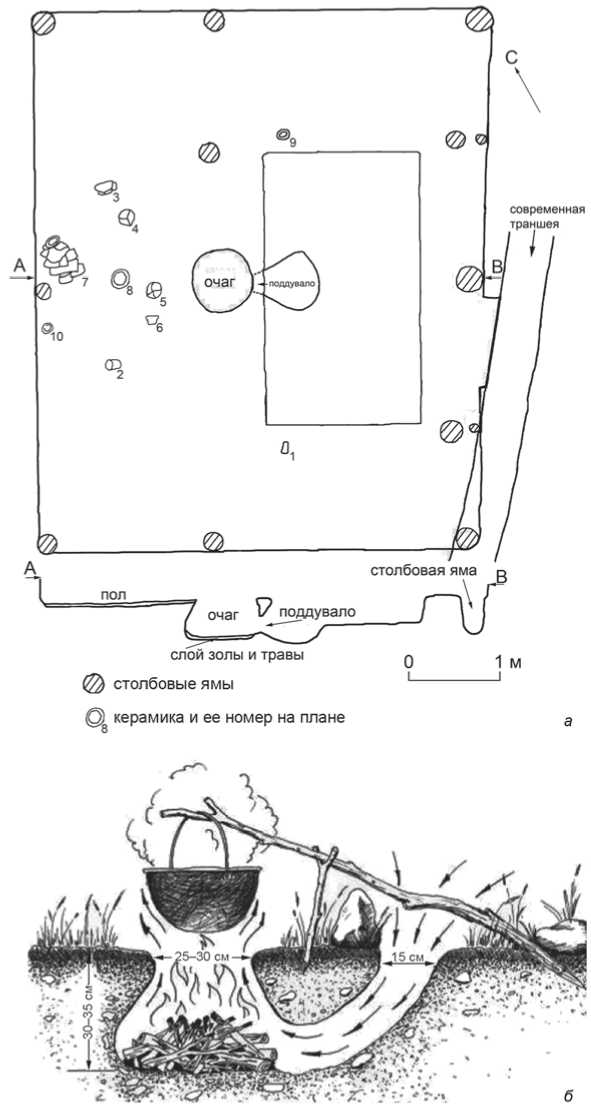

Жилище 2, раскопанное китайскими археологами на поселении Ваньяньхэ, прямоугольной формы (5 × 6 м), сооружено в котловане глубиной 20–40 см от современной поверхности [Ян Ху, 2006]. Оно ориентировано углами по сторонам света (рис. 2, а ). На площади в 30 м2 обнаружены 13 ям от опорных столбов, имеющих отношение к конструкции жилища. Они располагались примерно на равном расстоянии друг от друга вдоль стен котлована и имели диаметр 18–28 см и глубину 15–44 см. Четыре столба были вкопаны в углах котлована и два столба в средней части северо-западной и юго-восточной сторон. Такие же два столба были установлены у северо-восточной и юго-западной стенок, но со смещением в сторону северного и западного угловых столбов. По одной линии с ними в северо-восточной части жилища был установлен еще один столб на расстоянии ок. 1,5 м от среднего столба у северо-восточной стенки котлована. Что касается столбов вдоль юго-восточной стенки, то в центре на одной линии с угловыми опорами располагался один столб большого диаметра. От него примерно на равном расстоянии (1,5 и 1,7 м) были ямки от двух столбов небольшого диаметра. В свою очередь, эти столбики как-то были конструктивно связаны со столбами большого диаметра, стоящими рядом с ними, но на расстоянии ок. 40 см от стены. 558

Вход в жилище в виде небольшого тамбура шириной 1 м находился в юго-восточной стене. Его длина могла быть не более 50 см (внешняя часть входного тамбура, как и южный угол жилища, разрушена современной траншеей). Вход смещен к южному углу постройки, начинается в 1,7 м от него. В 70 см от линии входа располагается яма прямоугольной формы (2 × 3 м) глубиной 30 см. В этом понижении в полу жилища у середины северо-западной стенки с небольшим уклоном к ней была выкопана яма грушевидной в плане формы. Ее размеры по длинной оси составили 70 см, в самом широком месте – 60 см. Дно чашевидное, максимальная глубина от пола углубления составила 15 см, а от уровня пола жилища – 48 см. Эта грушевидная яма соединена с очагом земляной трубой трапециевидной в плане формы (размеры 19 × 26 см, высота 15 см) под полом постройки, ее длина – 15 см. При этом более узкое отверстие трубы входит в очаг. По сути, это поддувало очага для улучшения тяги и уменьшения задымленности помещения. Не исключено, что тому же способствовала и яма, в которой оно располагалось. Такая земляная выемка в полу жилища площадью 6 м2 не только обеспечивала дополнительный приток воздуха для теплотехнического устройства, но и могла служить кухонной зоной.

Очаг без обкладки занимает практически середину жилища с небольшим смещением к северо-западной стене. Это яма округлой формы диаметром на полу 67–70 см, по дну 80 см, глубиной 44 см. Сразу за очагом располагается зона прямоугольной формы (2,5 × 1,6 м), поверхность которой была тщательно выровнена и покрыта слоем из смеси глины и травы толщиной 4 см, а затем обожжена. Здесь найдены развалы керамических сосудов (рис. 2, а , № 2–8, 10 на плане). Еще две емкости располагались у краев ямы с поддувалом (рис. 2, а , № 1, 9 на плане).

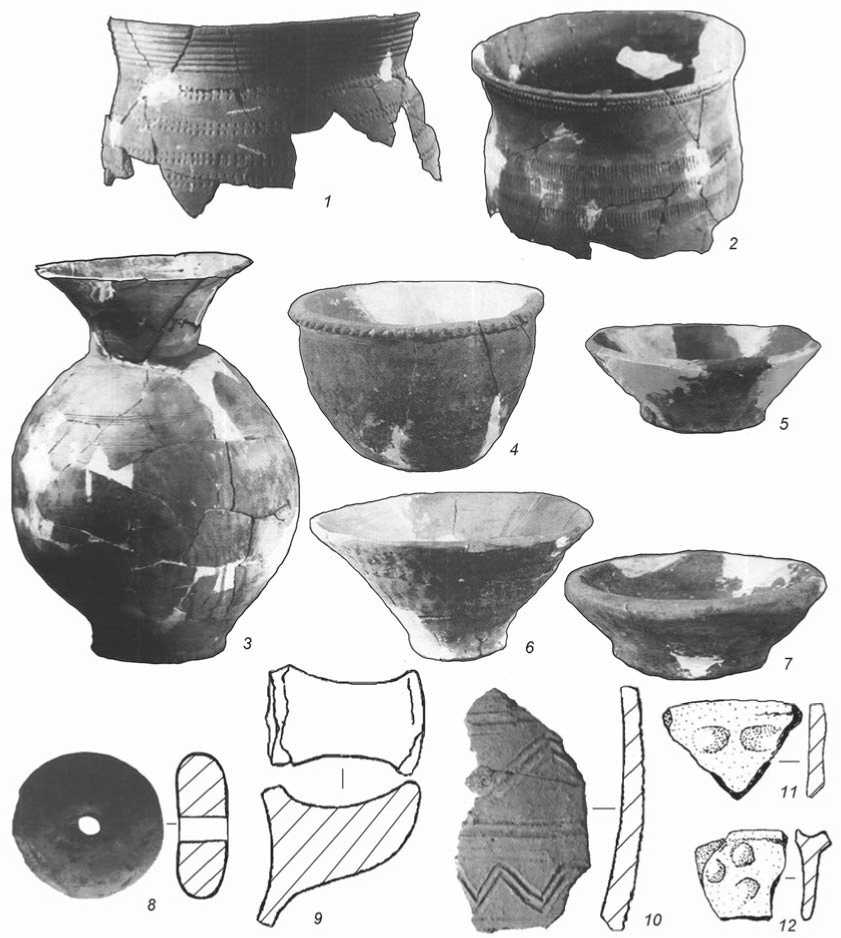

Керамика. Наиболее полное представление о разнообразии форм керамических сосудов дают материалы с поселения Ваньяньхэ, т.к. на других памятниках в основном встречены только фрагменты (рис. 3; 4, 1–5 ). Во всех найденных образцах керамики присутствуют хорошо различимые гранулы крупного и мелкого песка в составе глиняного теста. Обжиг сосудов производился при низких температурах в окислительно-восстановительной среде. Вся керамика имеет красно-темно-коричневый и желто-темно-коричневый цвет, за исключением сосудов, поверхность которых после обжига окрашивалась красной краской. Китайские исследователи выделяют четыре типа сосудов по форме: горшки гуань ( ^ ) (делятся на подтипы: с шаровидным туловом и устьем в виде раструба, с пря-

Рис. 2. План жилища 2 поселения Ваньянь-хэ ( а ) (по: [Ян Ху, 2006]) и схема дакотского очага ( б ) (по: [Дакотский очаг]).

мым устьем, с расширенным устьем, с выпуклым туловом, цилиндриче-ской формы); чашки вань ( % ); чаши бо ( ^ ) и миски пань ( Ж ). Кроме этого, на отдельных памятниках обнаружены рогообразные рукояти и керамические пряслица.

По технике нанесения орнамента на внешнюю поверхность сосудов выделяются штампованный; вдавленный с использованием подушечек или ногтей пальцев руки (рис. 3, 11, 12 ); налеп-ной; нанесенный путем накалывания; прочерченный; тисненый; равномерное окрашивание красной краской. Налеп-ной орнамент представлен рассеченным одинарным горизонтальным валиком или несколькими параллельными гладкими валиками, образующими сплошной фриз. К этому же типу относятся небольшие выпуклые шишечки-«жемчужины». Тисненый орнамент представлен вафельными отпечатками штампа с различными формами и размерами ячеи, образующими сплошное орнаментальное поле по всему со суду. Данный вид орнамента относят к техническому, связанному с процессом формовки изделия. Прочерченный орнамент наносился путем протаскивания гребенки с несколькими зубцами, стеком в виде прямых сплошных, коротких (параллельных, вертикальных) или волнистых линий. Наколы представляют собой сплошные вдавления круглой формы.

Из элементов орнаментов на сосудах встречаются различные комбинированные варианты, из которых наиболее распространены сочетание вафельного и горизонтального рассеченного валика; одинарного горизонтального валика и фриз из валиков; шнурового; рядов врезных линий, образованных гребенкой, между которыми вписаны зигзагообразные (рис. 3, 10 ) или волнистые линии. Отличительной чертой для большинства найденных фрагментов керамики выступает наличие одного или нескольких горизонтальных рассеченных налепных валиков, которые располагаются в верхней части сосуда. На керамике культурного типа ваньяньхэ орнамент в основном локализуется на венчике, шейке и пле-

чиках. Исключение составляют сосуды, полностью покрытые вафельным орнаментом. У отдельных образцов отмечено наличие орнамента, нанесенного отпечатками подушечек/ногтей пальцев, в нижней части сосудов.

Изделия из камня . На всех без исключения памятниках, где обнаружены артефакты культурного типа ваньяньхэ, каменных изделий, соотносимых с ним, найдено крайне немного (найдены на памятниках Ваньяньхэ и Миншань). Это шлифованные топоры, скребки, наконечники стрел и уплощен-

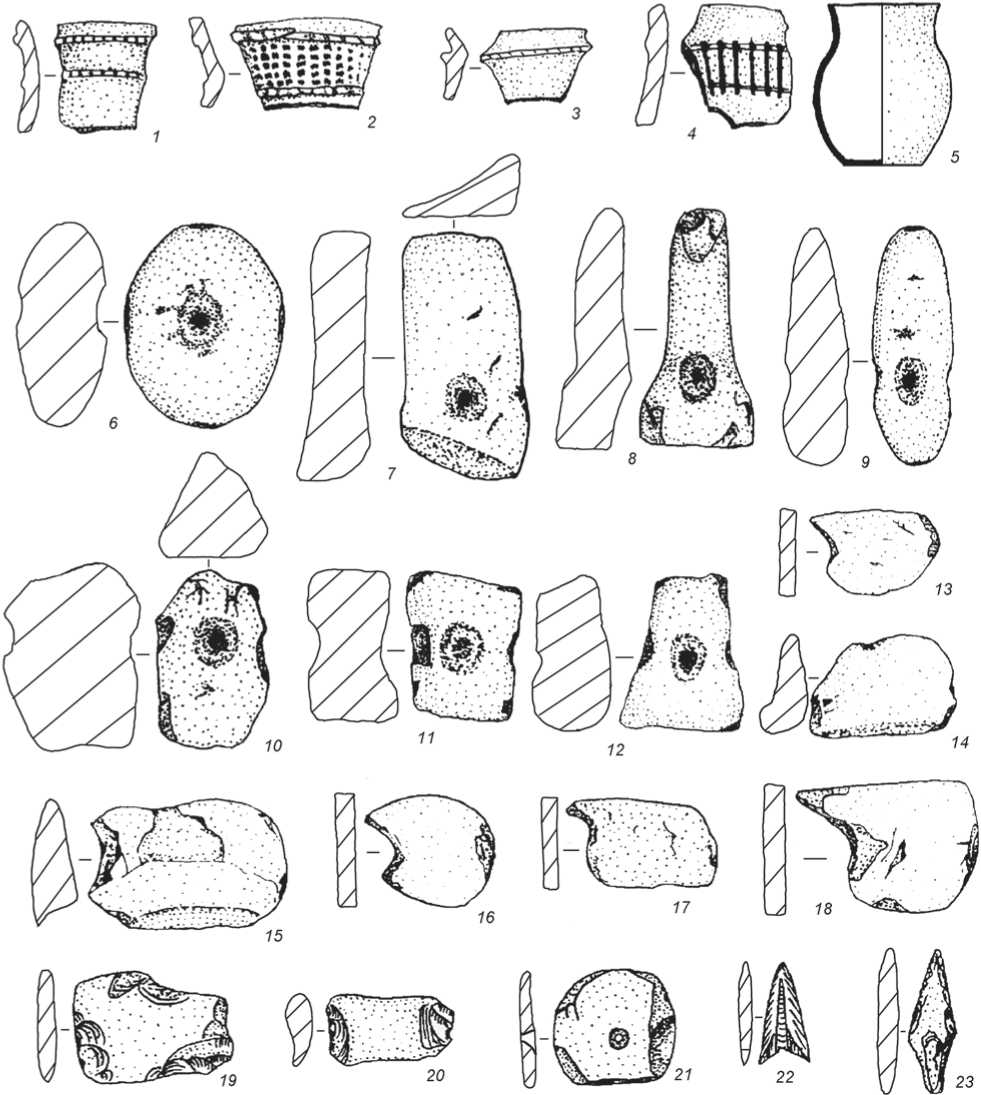

Рис. 3. Керамика культурного типа ваньяньхэ.

1, 2 - горшки; 3 - сосуд с шаровидным туловом и сильно отогнутым венчиком; 4 - чаша; 5-7 - чашки; 8 - пряслице; 9 - ручка сосуда; 10 -фрагмент стенки сосуда с зигзагообразным орнаментом; 11, 12 - фрагменты венчиков с пальцевым орнаментом.

1-10 - поселение Ваньяньхэ (по: [Ян Ху, 2006]); 11, 12 - Ляньхуадаобань (по: [Цзоу Хань, Чжао Цзиньхуэй, 1999]).

ные наковальни. На одной или двух плоскостях наковален имеются ямки-выемки округлой формы. Большое количество подобных предметов найдено на памятнике Миншань (рис. 4, 6-12 ). Они имеют овальную, прямоугольную, трапециевидную формы. Кроме того, обнаружены шиферный наконечник стрелы треугольной формы с вогнутым основанием (рис. 4, 22 ) и черешковый наконечник стрелы (рис. 4, 23 ). Еще на этом памятнике встречены каменные изделия с выделенным носиком, напоминающие фигурку животного (ежа) (рис. 4, 14 ) или клюв сокола (рис. 4, 16-18 ) [Деревянко, 1976, с. 127].

Обсуждение археологических данных

Прежде всего, необходимо отметить, что главным источником по культурному типу ваньяньхэ является керамика и каменные орудия. Изделий из камня китайскими археологами опубликовано крайне мало. Абсолютное большинство всех находок составляют фрагменты керамики. Предметов из металла и ко сти не обнаружено . Однако этих материалов для китайских исследователей оказалось достаточно, чтобы культурный тип ваньяньхэ признать полным аналогом польцевской культуры

Рис. 4. Материалы поселения Миншань (по: [Цзоу Хань, Чжао Цзиньхуэй, 1999]).

1–4 – фрагменты керамики с орнаментом; 5 – горшок; 6–12 – камни с лунками; 13–18 – керамические изделия с «носиком»; 19, 20 – каменные скребки; 21 – керамическое пряслице; 22 – шиферный наконечник стрелы; 23 – каменный наконечник стрелы с черешком.

российского Приамурья [Джунго дунбэй…, 2009].

Несмотря на то, что жилище данного культурного типа исследовано пока одно, оно дает определенное представление о его конструкции и позволяет найти ему аналоги. Наличие ям для вертикально вкопанных угловых и пристеночных столбов, а также котлована позволяет говорить о заглубленной в грунт каркасно-столбовой конструкции жи- лища, выход которого в виде тамбура располагался в одной из стен. Отсутствие деревянных деталей наземной части постройки и система расположения столбовых ям большого диаметра по углам и в средней части каждой стороны котлована предполагают наличие рамы-основы, установленной на них. При наличии рамы верхняя часть жилища, как правило, имеет форму пирамиды. Эти же подпорные столбы могли служить основой для деревянной облицовки стен котлована. Угловые стропила соединялись верхними концами и подпорных столбов не имели. Три столба внутри интерьера (два у стены с входом, один недалеко от северного угла земляной выемки с поддувалом) подпорными столбами для стропил быть не могли, т.к. они находятся в стороне от линии их расположения. О назначении этих трех столбов, а также идущих в паре с двумя из них небольших столбиков можно высказаться только предположительно ввиду отсутствия других деревянных деталей. Расположены они рядом с углами прямоугольной выемки с поддувалом и как-то связаны с ее внешней дополнительной конструкцией. Однако у западного угла нет столба, позволяющего предположить наличие стенок (частично из дерева, частично из мягкого материала напротив входа) вокруг этой ямы, которая служила бы экраном для сохранения тепла от очага в данной части жилища или отгораживала бы спальное место с северо-восточной стороны. Как вариант столбы могли быть основой двух невысоких полок (насколько позволяла высота наклонной кровли) для хранения имущества. Столб с северной стороны мог появиться в результате ремонта: им могли подпереть северовосточный скат кровли. Наличие ямы около входа – явление для жилищ не частое. В данном случае она, скорее всего, связана с системой поддува очага. Относительно такого усложненного теплотехнического устройства можно сказать, что оно оригинально для этого типа жилищ. Проблема задымления жилого помещения при наличии открытого очага существовала всегда и, вероятно, имела множество способов борьбы с ним: сдвиг очага к стене противоположной входу; расположение его на земляной подушке; расширение дымового отверстия; устройство входного тамбура или коридора и др. В данном случае использовано поддувало, выкопанное с уровня дна приочажного углубления. Такое устройство аналогично т.н. дакотскому очагу (рис. 2, б) [Дакотский очаг]. Для ваньяньского жилища еще характерна специально подготовленная обмазанная глиной, обожженная площадка на полу у противоположной от входа стены – хозяйственная зона, где обнаружена основная часть керамической посуды. Похожая обмазка пола была в жилищах № 1, 4 памятника Польце I [Деревянко, 1976, с. 15, 51]. Дополнительные углубления на полу также присутствуют в жилищах польцевской культуры. Они могли занимать часть или практически всю середину жилого пространства вокруг очага, который устраивался на их дне (Кочковатка II, жилище № 2, Рыбное Озеро II, жилище № 1) [Там же, с. 44, рис. 34; с. 69, рис. 62; с. 88, 89], или выглядеть как прямая или п-образная траншея (Малмыж-1, жили-562

ще № 1) [Дерюгин, 2009, с. 168]. Очаги носителей польцевской культуры в основном округлой формы, без обкладки, как и очаг ваньяньского жилища.

Морфологические типы керамических сосудов культурного типа ваньяньхэ, их орнаментация имеют полные аналоги в керамике польцевской культуры [Деревянко, 2000, с. 40–46, табл. 1–7]. Керамика культурного типа ваньяньхэ также включает в себя очень близкие по форме, типам орнамента, способу обжига и составу керамического теста образцы гончарства культуры гуньтулин. Это может косвенно свидетельствовать об относительно единой культурной традиции на достаточно большой и протяженной равнине Саньцзян, где шли постоянные контакты между ее носителями, по крайней мере, в области развития местной керамической традиции.

Китайские исследователи отмечают, что памятники с керамикой культурного типа ваньяньхэ (правобережная пойма Амура, район рек Цисинхэ и Вайцисинхэ) сконцентрированы на низких равнинах с заболоченными землями, а археологические объекты культуры гуньтулин располагаются в поясе пологих холмов и сопок [Ян Ху, Линь Сючжэнь, 2006]. При этом единичные фрагменты керамики культуры гуньтулин часто встречаются на памятниках с керамикой типа ваньяньхэ. По наблюдению китайских специалистов, специфика ландшафтов существования различных культурных образований на равнине Саньцзян сближает культурный тип ва-ньяньхэ с ареалом носителей польцевской культуры на территории сильно обводненной и заболоченной Среднеамурской равнины левого берега Амура в пределах современной Еврейской автономной области, а также в пойме нижнего Амура.

Для жилища 2 поселения Ваньяньхэ есть радиоуглеродное определение возраста – 2010 ± 85 л.н. (ZK-0323) [Чжунго каогусюэ…, 1992]. Калиброванная дата (±2σ) располагается в широком хронологическом диапазоне: 347 г. до н.э. – 214 г. н.э. При 97 % вероятности он сокращается до периода 207 г. до н.э. – 180 г. н.э., т.е. конец III в. до н.э. – II в. н.э.

Заключение

Исследования культурного типа ваньяньхэ позволили китайским археологам высказать ряд положений, свидетельствующих о том, что в данной группе памятников, по сути, представлены материалы, аналогичные польцевской культуре. Так, зона расположения памятников ваньяньхэ непосредственно граничит с областью распространения памятников польцевской культуры на Амуре и Уссури. Облик ландшафта, в котором проживали но сители данных культурных образований, также совпадает: многоводная, заболоченная аллювиальная равнина Саньцзяна и Среднеамурская (АмуроУссурийская) низменность. В облике обеих культур отмечены очень близкие аналоги в конструкции жилищ, в каменных предметах и особенно в керамических изделиях (состав теста, формы керамических сосудов, типы орнаментации), хотя на памятниках культурного типа ваньяньхэ пока не обнаружены костяные и металлические (из бронзы, железа, чугуна, стали) предметы. Хронологически культурный тип ваньяньхэ соответствует времени конца польцевского этапа – первой половине кукелевско-го этапа польцевской культуры [Деревянко, 2000, с. 10–11]. Что касается происхождения польцев-ской культуры, то китайские исследователи, несмотря на то, что связывают его, как и происхождение культурного типа ваньяньхэ, с переселением прото-польцевского населения с территории Ляодунского п-ова и районов нижнего течения р. Ляохэ [Чжун-го дунбэй…, 2009, с. 271], допускают участие в его формировании носителей урильской культуры. Об этом могут свидетельствовать материалы памятника Миншань, где присутствуют керамика, камни с ямками, сопоставимые и с урильской, и с поль-цевской культурой. Возможно, поселение Мин-шань может относиться к переходному периоду от урильской культуры к польцевской или, по китайской терминологии, к типу ваньяньхэ.

Таким образом, среди части китайских исследователей суще ствует концепция о существовании единого культурного образования, которое на равнине Саньцзян представлено культурным типом ваньяньхэ, а в российском Приамурье поль-цевской культурой. Они также полагают, что из него впоследствии выделилась культура гуньту-лин [Цзя Вэймин, Вэй Гочжун, 1989, с. 26]. Однако есть и другое мнение – о том, что культура гуньту-лин не имеет общих корней с ваньяньхэ и польцев-ской культурой, несмотря на целый ряд аналогий с ней [Ян Ху, Линь Сючжэнь, 2006]. Все это говорит о сложной этнокультурной ситуации на равнине Саньцзян на втором этапе раннего железного века в Дальневосточном регионе.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-09-00192А «Этнокультурная динамика в Приамурье во второй половине I тысячелетия до н.э.: происхождение польцевской культуры».

Список литературы Культурный тип ваньяньхэ на северо-востоке Китая

- Ван Хайянь, Чжан Лимэй. Хэйлунцзян шэн Тунц-зян ши Цзецзинькоу ичжи дяоча баогао (Доклад об обследовании памятника Цзецзинькоу в городском округе Тунцзян провинции Хэйлунцзян) // Бэйфан вэньу. -2003. - № 1. - С. 1-5 (на кит. яз.).

- Дакотский очаг // Пикабу. - URL: https://www. pikabu.ru/story/dakotskiy_ochag_6118206 (дата обращения: 24.08.2020).

- Деревянко А.П Приамурье (I тыс. до н.э.). - Новосибирск: Наука, 1976. - 384 с.

- Деревянко А.П. Польцевская культура на Амуре. -Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2000. - 68 с.

- Дерюгин В.А. Результаты раскопок на поселении Малмыж-1 в 1992-1993 гг. // Культурная хронология и другие проблемы в исследовании древностей востока Азии. - Хабаровск: Хабаров. краевой музей им. Н.И. Гродекова, 2009. - С. 165-171.

- Лю Вэй. Хэйлунцзян шэн Фуюань сянь Лянцзыю-ку ичжи дяоча цзяньбао (Краткий доклад об обследовании памятника Лянцзыюку в уезде Фуюань провинции Хэйлунцзян) // Бэйфан вэньу. - 2014. - № 2. - С. 12-15 (на кит. яз.).

- Пань Лин. Хэйлунцзян шэн Фуцзинь ши наньбу ка-огу дяоча цзяньбао (Краткий доклад об археологическом обследовании южной области городского округа Фуцзинь провинции Хэйлунцзян) // Бэйфан вэньу. - 1999. -№ 2. - С. 1-11 (на кит. яз.).

- Сунь Сюэсун. Хэйлунцзян шэн Фуцзинь ши Фуч-жэнь ичжи юй шицзюэ цзяньбао (Краткий доклад о разведке и обследовании памятника Фучжэнь в городском округе Фуцзинь провинции Хэйлунцзян) // Бэйфан вэньу. - 2013. - № 3. - С. 26-27 (на кит. яз.).

- Тань Вэй. Хэйлунцзян шэн Суйбинь сянь эрцзю нун-чан Идуй гу ичжи дяоча (Разведка на памятнике Идуй в уезде Суйбинь провинции Хэйлунцзян) // Бэйфан вэньу. - 2011. - № 1. - С. 9-12.

- Фань Чжунцзе. Хэйлунцзян шэн Лобэй сянь Дулу ся ю вэньу пуча цзяньбао (Краткий доклад об археологической разведке памятников материальной культуры в нижнем течении р. Дулу уезда Лобэй провинции Хэйлунцзян) // Бэйфан вэньу. - 2005. - № 2. - C. 14-17 (на кит. яз.).

- Цзоу Хань, Чжао Цзиньхуэй. Хэйлунцзян шэн Хэ-ган ши цзи Суйбинь Лобэй сянь каогу дяоча цзяньбао (Краткий доклад об археологической разведке в городском округе Хэган, а также уездах Лобэй, Суйбинь) // Бэйфан вэньу. - 1999. - № 1. - C. 11-17 (на кит. яз.).

- Цзоу Цзихэ. Ваньяньхэ гучэн дяоча цзяньбао (Краткий доклад об обследовании древнего города Ваньяньхэ) // Бэйфан вэньу. - 2005. - № 4. - С. 50-53 (на кит. яз.).

- Цзя Вэймин, Вэй Гочжун. Лунь илоу дэ каогусюэ вэньхуа (К вопросу об археологической культуре илоу) // Бэйфан вэньу. - 1989. - № 3. - С. 24-29 (на кит. яз.).

- Чжунго дунбэй дицюй Ся чжи Чжаньго шици дэ каогу вэньхуа яньцзю (Исследование археологических культур на территории северо-востока Китая от эпохи династии Ся до периода Сражающихся царств). - Пекин: Кэсюэ, 2009. - 318 с. (на кит. яз.).

- Чжунго каогусюэ чжунтань сыши няньдай шуц-зюй цзи (Сборник дат по радиоуглеродному анализу в археологии Китая). - Пекин: Вэньу. - 1992. - 487 с. (на кит. яз.).

- Э Шаньцзюнь. Хэйлунцзян шэн Тунцзян ши Цинь-дэли гучэн дяоча (Разведка на городище Циньдэли в городском округе Тунцзян провинции Хэйлунцзян) // Бэй-фан вэньу. - 2002. - № 3. - C. 45-47 (на кит. яз.).

- Ян Ху, Линь Сючжэнь. Шилунь Ваньяньхэ лэй-син юй Поэрцай вэньхуа дэ гуаньси (О связях польцев-ской культуры и культурного типа ваньяньхэ) // Бэйфан вэньу. - 2006. - № 4. - С. 21-27 (на кит. яз.).

- Ян Ху. Хэйлунцзян шэн Суйбинь сянь Ваньяньхэ ичжи фацзюэ баогао (Доклад о раскопках памятника Ваньяньхэ в уезде Суйбинь провинции Хэйлунцзян) // Бэйфан вэньу. - 2006. - № 4. - C. 12-20 (на кит. яз.).