Культуры раннего железного века в Китае как часть скифского мира

Автор: Шульга П.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

На основе археологических и письменных источников автор характеризует две этнокультурные области, сложившиеся в IX-III вв. до н.э. на востоке скифского мира - в Синьцзяне и Северном Китае. ВIX-VIII вв. до н.э. в местных культурах переходного облика фиксируются погребальные комплексы с отдельными элементами «скифской триады» в зверином стиле и в конском снаряжении. Очевидно, что обе эти области были центрами сложения раннескифских культур, подобно центру в Туве. При этом звериный стиль, по всем данным, первоначально был привнесен на территорию Северного Китая из Монголии. В силу природных факторов до II в. до н.э. скифоидные культуры в этих областях развивались почти изолированно друг от друга, их носители контактировали с жителями прилегающих к ним районов Казахстана, Южной Сибири и Монголии. Во второй половине IV в. до н.э. население северной части Синьцзяна (включая Тянь-Шань) сближается в культурном отношении с носителями пазырыкской культуры Алтая, а население западной части - с саками и усунями Казахстана. Носители культур Северного Китая в это время тесно контактировали с населением Южной Сибири. При этом некоторые скифоидные черты у них сохранялись в III-II вв. до н.э. даже после образования империй Хань и Сюнну в конце III в. до н.э. Можно сделать вывод, что в Синьцзяне и Северном Китае, как и в Туве (Аржан-1), в IX-VIII вв. до н.э. возникли центры с некоторыми элементами ранней скифской культуры. Возможно, это было связано с влиянием Монголии, вокруг которой они располагались. Упомянутые выше культуры на территории Китая, несомненно, являлись составной частью скифского мира.

Скифский мир, скифо-сибирский звериный стиль, саки, усуни, культуры синьцзяна и северного китая, ранний железный век

Короткий адрес: https://sciup.org/145145664

IDR: 145145664 | УДК: 902.6 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.702-706

Текст научной статьи Культуры раннего железного века в Китае как часть скифского мира

Понятия «скифский мир», «скифо-сибирский мир», «скифо-сибирский звериный стиль» и производные от них прочно вошли в лексикон исследователей. Ими пользуются отечественные и зарубежные специалисты, занимающиеся культурами (IX)VIII–III вв. до н.э., существовавшими к востоку от Алтая, где собственно скифов не было. В глазах греков и персов скифо-сакский мир ограничивался областью от Причерноморья до Средней Азии включительно [Доватур, Каллистов, Шишова, 1982]. Так или иначе, но впервые значительное количество образцов «скифского» звериного стиля обнаружено не в Причерноморье, а в Сибири еще во второй половине XVII – начале XVIII в. В Причерноморье крупные раскопки скифских курганов стали проводиться только в XIX в., однако полученные яркие материалы в совокупности со свидетельствами Геродота сразу же придали скифской культуре Причерноморья особый статус. Соответственно, вначале многие полагали [Богданов, 2006, с. 16], что центром формирования скифской культуры и звериного стиля было Северное Причерноморье. В это же время отдельные вещи скифского облика обнаруживали и на восточной окраине Евразии – в Северном Китае, откуда они попадали европейским коллекционерам. Уже в конце XIX в. разрозненные данные были о смыслены Н.М. Ядринцевым и П. Рейнеке, обратившими внимание на сходство находок из Причерноморья, Сибири и Северного Китая («ордосские бронзы»). Тем самым впервые в общих чертах были определены [Там же, с. 15] широтные границы распространения культур (народов) скифо-сибирского круга.

К концу XX в. на территории бывшего Советского Союза были проведены масштабные археологические изыскания и раскопки. В результате в Сибири выявлены и изучены основные скифо-идные культуры, а после открытия кургана Ар-жан-1 [Грязнов, 1980] появились веские аргументы в пользу восточного происхождения скифской культуры. Между тем вскоре стало очевидно, что решение этой проблемы невозможно без привлечения материалов из Монголии и Китая. По причине разграбленности плиточных могил, а также специфичности херексуров и оленных камней, памятники Монголии не вполне сопоставимы с основной массой захоронений в Сибири и Казахстане. Вследствие этого наиболее перспективными для изучения и сравнительного анализа являются погребальные памятники скифоидных культур в Китае. Оставленные ими могильники в большом количестве имеются на территории протяженностью ок. 3 500 км от Казахстана до Ляодунского п-ова.

Долгое время они оставались слабоизученны-ми. Издаваемые в Китае краткие и малодоступные археологические публикации переводились и использовались за его пределами очень ограниченно. Вместе с тем «кочевники» скифского времени из древнекитайских источников часто включались в разного рода построения десятков исследователей без должных обоснований. К настоящему времени о территории Синьцзяна и Северного Китая накоплен большой материал, позволяющий в основном реконструировать этнокультурную ситуацию IX– III вв. до н.э. в среде скотоводов Северного Китая (недостаточно данных о ситуации на севере Ордоса («культура таохунбала») и населении Ганьсуйского коридора («культура шацзин»)) и в большинстве районов по Тянь-Шаню в Синьцзяне.

Важно подчеркнуть, что в Синьцзяне и Северном Китае этнокультурные процессы существенно различались и это закономерно. В I тыс. до н.э. указанные области были почти полностью изолированы друг от друга, что длилось до II в. до н.э. Каждая из этих областей традиционно поддерживала связи с разными культурными образованиями. При этом европеоиды Синьцзяна традиционно контактировали с населением Сибири и Казахстана, а культуры монголоидов Северного Китая были тесно связаны с китайской цивилизацией. Несмотря на имевшиеся существенные различия, элементы «скифской триады» возникли в Синьцзяне и Северном Китае примерно в одно время – в IX в. до н.э. В остальном до конца IV в. до н.э. они шли разными путями.

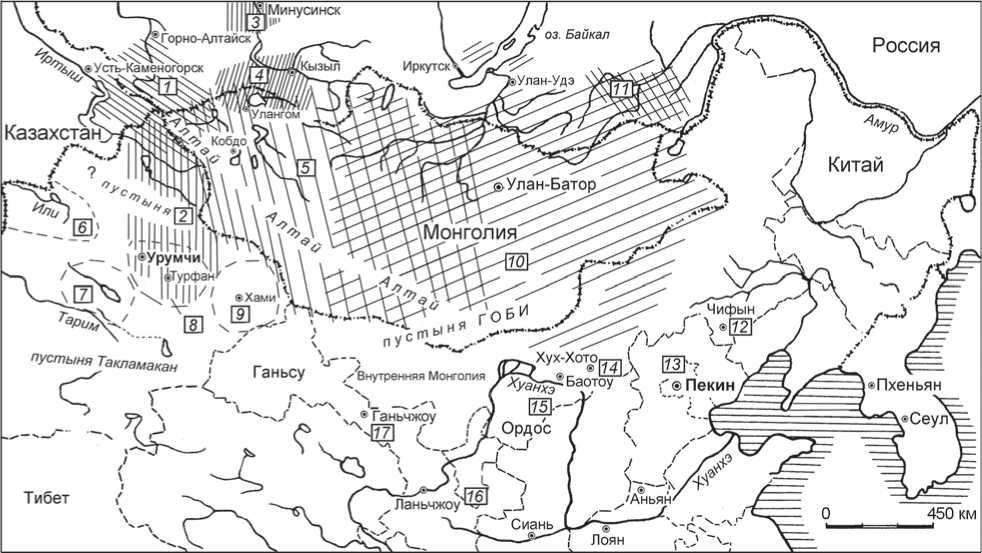

Северный Китай . Процесс образования и трансформации скифоидных культур в Северном Китае выглядит следующим образом. Наиболее ранней является культура «верхнего слоя Сяцзядянь» (см. рисунок ). В памятниках типа Нань-шаньгэнь IX–VIII вв. до н.э., расположенных к северо-востоку от г. Пекин, впервые зафиксированы уже сложившиеся образы звериного стиля: свернувшиеся и припавшие к земле кошачьи хищники, олени и стилизованные головки хищных птиц [Лю Госян, 2000, рис. 11–15; Ковалёв, 1998; Богданов, 2006, с. 36–39, 56–57]. Причем они присутствуют на кинжалах, имеющих аналогии в эпоху поздней бронзы. Однако оружие и конское снаряжение совершенно не похожи на известное в Монголии и Сибири. В целом культура «верхнего слоя Сяцзя-дянь» выглядит самобытным местным образованием, воспринявшим звериный стиль в готовом виде. Единственным источником появления полностью сложившихся «классических» образцов звериного стиля могут быть культуры эпохи поздней бронзы Монголии.

К середине VII в. до н.э. на этой основе с участием кочевых монголоидных племен, «северных кочевников», складывается культура юйхуанмяо на северной границе китайского царства Янь, к се-

Схема расположения скифоидных археологических культур в Центральной Азии.

1 – ареал пазырыкской культуры; 2 – территория, заселявшаяся в V–III вв. до н.э. племенами, близкими пазырыкцам; 3 – тагарская культура; 4 – алдыбельская и уюкско-саглынская культуры; 5 – культура херексуров и оленных камней; 6 – культура содуньбулакэ; 7 – культура чауху; 8 – культура субейси; 9 – «культура» яньбулакэ; 10 – культура плиточных могил; 11 – дворцовская культура; 12 – культура «верхнего слоя Сяцзядянь»; 13 – культура юйхуанмяо; 14 – культура маоцингоу; 15 – «культура» таохунбала; 16 – культура янлан; 17 – культура шацзин.

веру от Пекина (см. рисунок ) [Шульга, 2015; Цзинь Дунъи, 2018]. Это уже признанная скифоидная культура с полной «скифской триадой» второй половины VII – VI в. до н.э. Аналогии инвентаря «северных кочевников» из могильника Юйхуанмяо приводят нас в Монголию и Забайкалье (дворцов-ская культура), а также в заселенные европеоидами Туву и Минусинскую котловину. Таким образом, к раннескифскому времени в Северном Китае можно отнести две взаимосвязанные культуры, занимавшие сравнительно небольшую территорию к северу и северо-востоку от Пекина. Интересно, что привнесение звериного стиля в культуру «верхнего слоя Сяцзядянь» не сопровождалось появлением какого-либо инокультурного вещевого комплекса из Монголии, тогда как в культуре юйхуанмяо хорошо вычленяется «северный» вещевой комплекс, включавший кинжалы, ножи, наконечники стрел, поясную фурнитуру и детали узды.

Население кул ьтур ы юйхуанмяо по степенно «китаизировало сь», но во второй половине VI в. до н.э. часть его, сохранявшая связи с «северными кочевниками», мигрировала на 250– 300 км западней к Ордосу в район оз. Дайхай. На этой основе в VI–V вв. до н.э. там формируется культура маоцингоу (см. рисунок) [Тянь Гуанц-зинь, Го Сусинь, 1986], частично воспринявшая в VI–V вв. до н.э. черты пришедших с юга через Ордо с представителей культур янлан и шацзин. За пределами Китая до недавнего времени наиболее известной в научных кругах считалась культура маоцингоу. Однако в расположенных к югу от Ордоса захоронениях культуры янлан (см. рисунок) «триада» представлена значительно полнее, и существовала она значительно дольше – с VI по III–II вв. до н.э. Там обнаружено большое количество деталей конского снаряжения и предметов вооружения, в т.ч. чеканов и бронзовых кинжалов евразийского облика с бабочковидным перекрестием. Широко представлена поясная фурнитура, включающая «классические» для восточной части скифского мира крупные бляхи с условной сценой терзания, а также бабочковидные и шестисекционные бляхи и рифленые трубочки. Эти четыре типа изделий известны на востоке скифского мира до Ангары на севере и Верхнего Приобья на западе. Население культуры янлан, вероятно, в III в. до н.э. вошло в состав царства Цинь, однако сохраняло свою культурную специфику. Более того, лишь в этой скифоидной культуре местная элита в III–II вв. до н.э. выходит на уровень китайской аристократии, сооружая небывалые до того крупные гробницы с богатым инвентарем (могильник Мацзяюань) [Wu Xiaolong, 2013].

Во второй половине IV в. до н.э. начинается новый этап отношений скифоидных культур Северного Китая с Южной Сибирью, но уже с активным участием царств Древнего Китая. В IV в. до н.э. на границах северных китайских царств Цинь, Чжао и Янь происходит полномасштабная торговля с кочевниками. В конце IV в. до н.э. активным потребителем китайских товаров становятся и носители пазырыкской культуры. Ареал ее в это время расширился по горной системе Алтая в сторону царств Северного Китая и к Тянь-Шаню (см. рисунок ). Считается, что на востоке Великой Степи скифская эпоха заканчивается с образованием кочевой империи сюнну (хунну) в конце III в. до н.э., однако это не совсем так. Сюнну унаследовали основные черты погребальной обрядности скотоводов и земледельцев Северного Китая, а также звериный стиль. В этом отношении события, произошедшие в III– II вв. до н.э. одновременно с образованием империй Хань и Сюнну, можно считать явлениями одного порядка, не приведшими к полной ломке предшествовавших культур.

Синьцзян. В Синьцзяне скифоидные черты проявляются в IX в. до н.э. в виде уздечки со специфическими псалиями аржанского типа на могильнике Мохучахань культуры чауху (см. рисунок). Остальной инвентарь в Мохучахань относится к переходному периоду от эпохи поздней бронзы к раннему железному веку [Чжан Тенань, Алифузуян Нияз, Тань Нинчжи, 2016]. Возможно, этот могильник начал функционировать даже раньше Аржана-1. В эталонных могильниках Чаухугоу-1, -2, -4, -5 почти нет оружия и сравнительно немного изделий со звериным стилем [Ван Минчжэ, 1999]. При этом почти все они относятся к поясной фурнитуре, имеющей полные аналогии на Саяно-Алтае в памятниках VII в. до н.э. [Шульга, 2010]. Примерно в VIII в. до н.э. в районе Турфана появляются памятники типа Янхай-1, -2 (культура субэйси) (см. рисунок). Скифоидные черты там имеет сбруя, а звериный стиль главным образом представлен на деревянных ведрах [Шульга, 2010]. Источником его, вероятно, также служили культуры Монголии. Важно подчеркнуть, что в наиболее ранних памятниках культуры чауху (могильник Мохучахань) к эпохе ранних кочевников относятся лишь детали уздечек с распределителями и характерными псали-ями аржанского типа. В более поздних памятниках VII в. до н.э. культур чауху и субэйси представлены детали сбруйной и поясной фурнитуры, характерной для Саяно-Алтая. В пограничных зонах на севере Синьцзяна в это время также фиксируется близость с культурами Казахстана, Южной Сибири и Монголии. В частности, на границе с Монголией обнаружен представительный памятник Саньдао- хайцзы, включающий несколько групп крупных хе-рексуров диаметром до 200 м, а также 33 оленных камня монголо-забайкальского, саяно-алтайского и евразийского типов [Го У, 2012, с. 191–196].

Примерно с IV в. до н.э. традиционные связи культур Синьцзяна с соседними северными и западными районами усиливаются. В бассейне р. Или распространяется культура содуньбулакэ сако-усуньского облика V–II вв. до н.э. (см. рисунок ). На севере Джунгарии складывается синкретичный вариант пазырыкской культуры. В районе Турфа-на тоже появляются памятники, близкие пазырык-ским [Шульга, 2010, с. 82–93]. Культура населения в районе Хами тяготеет к Саяно-Алтаю и к Западной Монголии. В центральной части Тянь-Шаня в районе Урумчи и Турфана, видимо, сохраняются памятники культуры субэйси и появляются подбойные захоронения. Инокультурные захоронения монголоидов хуннского времени появляются в центральной и восточной частях только начиная с II–I вв. до н.э.

На основании имеющихся материалов можно сделать вывод, что в Синьцзяне и Северном Китае в IX–VIII вв. до н.э. независимо друг от друга возникли центры с некоторыми элементами ранней скифской культуры. В этом отношении они близки центру в Туве. Все три указанных района располагались вокруг Монголии, где звериный стиль на оленных камнях, вероятно, существовал уже к X– IX вв. до н.э. В VI–III вв. до н.э. сходство вещевых комплексов и звериного стиля в скифоидных культурах на территории Китая, Южной Сибири и Казахстана усиливается. Таким образом, упомянутые выше культуры на территории Китая, несомненно, являлись составной частью скифского мира.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках реализации проекта № 19-19-50237 «Экспансия: культуры раннего железного века в Китае как часть скифского мира».

Список литературы Культуры раннего железного века в Китае как часть скифского мира

- Богданов Е.С. Образ хищника в пластическом искусстве кочевых народов Центральной Азии (скифо-сибирская художественная традиция). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. - 240 с.

- Ван Минчжэ. Синьцзян Чауху: дасин шицзу муди фацзюэ баогао (Чауху в Синьцзяне: отчет о раскопках крупных родовых могильников). - Пекин: Дунфан чу-баньшэ, 1999. - 459 с. (на кит. яз.).

- Го У. Синьцзян шицянь ваньци шэхуэй дэ каогу сюэ яньцзю (Археологические исследования поздних доисторических обществ на территории Синьцзяна). - Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ, 2012. - 290 с. (на кит. яз.).

- Грязнов М.П. Аржан: Царский курган раннескифского времени. - Ленинград: Наука (Ленингр. отд.), 1980. - 62 с.

- Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова А.И. Народы нашей страны в "Истории" Геродота. - М.: Наука. - 1982. - 456 с.

- Ковалёв А.А. Древнейшие датированные памятники скифо-сибирского звериного стиля (тип Нань-шаньгэнь) // Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург. - СПб.: Культ-информ-пресс, 1998. -С. 122-131.

- Лю Госян. Сяцзядянь шанцэн вэньхуа цинтунци яньцзю (Исследование бронзовых артефактов культуры верхнего слоя Сяцзядянь) // Каогу сюэбао (Acta Archaeologica Sinica). - 2000. - № 4. - С. 451-500 (на кит. яз.).

- Тянь Гуанцзинь, Го Сусинь. Алучайдэн фасянь дэ цзинь инь ци (Найденные на памятнике Алучайдэн артефакты из золота и серебра) // Ордосские бронзы. - Пекин: Вэньу, 1986. - С. 227-315. (на кит. яз.).

- Цзинь Дуньи. Юйхуанмяо вэньхуа цинтунци яньцзю (исследование бронз культуры юйхуанмяо). - Чанчунь: Цзилинь дасюэ, 2018. - 310 с. (на кит. яз.).

- Чжан Тенань, Алифузцян Нияз, Тань Нинчжи. Синьцзян Мохучахань муди (Могильник Мохучахань в Синьцяне). - Пекин: Кэсюэчубаньшэ, 2016. - 410 с. (на кит. яз.).

- Шульта П.И. Синьцзян в VIII-III вв. до н.э. (Погребальные комплексы. Хронология и периодизация). - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, - 2010. - 238 с.

- Шульта П.И. Могильник Юйхуанмяо в Северном Китае (VII-VI века до нашей эры). - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2015. - 304 с.

- Wu Xiaolong. Cultural hybridity and social status: elite tombs on China's Northern Frontier during the third century BC // Antiquity. - 2013. - Vol. 87. - P. 121-136.