Кумуляция социально-экономических факторов в пространственном развитии России

Автор: Напалкова Ирина Геннадьевна, Солдатова Анна Сергеевна

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Политико-экономический взгляд

Статья в выпуске: 3 (18), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется влияние базовых социально-экономических факторов: темпы экономического развития, агломерационный эффект, функциональная структура городов, экономическое районирование, концентрация бюджетных ресурсов, межбюджетные отношения, диверсифицируемость экономики, программы социально-экономического развития, стратификационная структура, качество жизни и других факторов на пространственное развитие России. Авторы с помощью методики SWOT-анализа ранжируют показатели на две группы – сильные и слабые стороны, делают выводы о возможностях и угрозах развития.

Пространство, swot-анализ, открытость экономики, инвестиционная привлекательность, экономическое районирование, контрастность развития регионов, агломерационный эффект, межбюджетные отношения, уровень коррупции, стратификационная структура общества, качество жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/14723639

IDR: 14723639 | УДК: 330.3(470)

Текст научной статьи Кумуляция социально-экономических факторов в пространственном развитии России

Современные декларируемые приоритеты России во многом связаны с устойчивым развитием национального пространства, как на государственном (общенациональном), так и на региональном (внутригосударственном) уровне, что напрямую зависит от степени упорядоченности, четкости и слаженности функционирования политического, экономического, социального, демографического, культурного, этнического, конфессионального, военно-силового и других компонентов его структуры.

Эффективность функционирования социально-экономической сферы во многом определяет стабильность развития общества и государства, и неслучайно она является одним из центров тяжести реформационных процессов. При этом реформационные усилия должны опираться на сложившийся положительный потенциал, конкурентные преимущества, а также учитывать основные негативные тренды и барьеры, сложившиеся в стране и ее отдельных регионах. В рамках исследовательского проекта «Динамика центральнопериферийной конфигурации современной России и политические механизмы опти- мизации территориального управления» (ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009– 2013 годы), выполняемого коллективом НОЦ «Политический анализ территориальных систем» МГУ им. Н. П. Огарева, был проведен SWOT-анализ, позволивший выделить сильные и слабые стороны, в том числе и социально-экономического развития.

Среди сильных сторон выделяются:

– социальная ориентированность государства. Российская Федерация является социально-ориентированным государством – это норма, закрепленная Конституцией 1993 г. С 2006 г. социальная политика была объявлена приоритетом планирования государственного бюджета. Социальная ориентация регионального развития включена в основные направления долгосрочного развития социальноэкономического развития [7]. На текущий момент роль регионов сводится к формированию запросов в этой сфере, а также к исполнению директив федерального центра;

– рост открытости экономики (внешняя торговля). Современная российская эконо- мика является достаточно открытой, о чем свидетельствует ряд показателей [8]:

-

а) с 1-го квартала 2011 г. наблюдается значительный рост основных показателей российской внешней торговли, при этом стоимостные объемы экспорта и импорта превысили уровень докризисного периода 1-го квартала 2008 г.;

-

б) рост товарооборота со странами СНГ на 51,9 % (по данным на январь-февраль 2011 г.), увеличение экспорта на 50,3, импорта – на 55,2 %. Доля стран СНГ в товарообороте России выросла с 13,7 до 16,5 %.

Но при положительной динамике открытость российской экономики остается долгосрочной целью, к достижению которой придется двигаться постепенно;

– положительная динамика социальнодемографического развития. Характер социально-демографического развития России начиная с 2000-х гг. во многом определялся как объективными процессами, так и активным экономическим развитием страны. В результате произошедших изменений социально-демографическую ситуацию за последние годы в целом можно оценить как умеренно-положительную: повышается число и интенсивность рождаемости, понижается общая смертность, присутствует положительное сальдо миграции [3; 6]. Но при положительной динамике процессы все же имеют отрицательное значение как в целом по стране, так и в региональном срезе. Однако наметившиеся положительные тенденции несколько стабилизируют социально-демографическую сферу российского государства;

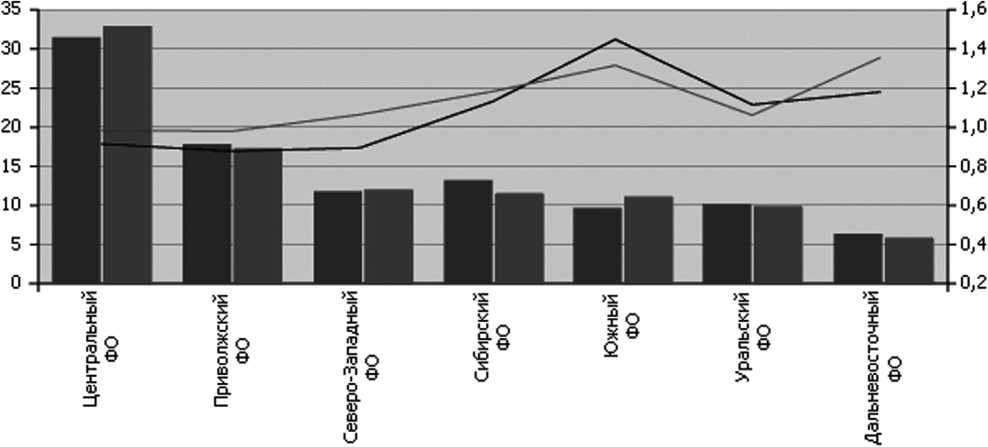

– инвестиционная привлекательность российских регионов. Готовность инвесторов к вложению капитала в промышленность России того или иного региона страны зависит от существующего в нем инвестиционного климата. Риски вложений в субъекты РФ и в целом в страну снижаются, о чем свидетельствует сравнение инвестиционных профилей России 1998/1999 гг., и 2008/2009 гг., составленный рейтинговым агентством «Эксперт РА» (рис.) [12].

Данные статистики за 2011 г. также свидетельствуют о снижении интегрального показателя инвестиционного риска страны в целом и всех его составляющих [12], однако по-прежнему самые высокие риски для инвесторов в России связаны со сферой государственного управления.

Можно отметить сохранение лидирующих позиций у традиционных лидеров в привлечении инвесторов – крупнейших агломераций и развитых регионах юга. Скорее всего, упрочат свое положение субъекты, доказавшие бизнесу, в особенности иностранному, что работать на их территории безопасно и выгодно;

– наличие устойчиво работающих и развивающихся предприятий общероссийского значения. Большое значение для российской экономической сферы имеют устойчиво работающие и развивающиеся предприятия общероссийского значения, хотя не вызывает возражений и тезис о том, что для устойчивого и непрерывного развития требуется, чтобы более прочные позиции занимал и больший удельный вес в ВВП имел малый и средний бизнес. Однако сегодня именно крупнейшие промышленные компании России являются главной несущей конструкцией российских отраслей экономики;

– наличие государственных программ социально-экономического развития регионов. Обострение проблем регионального развития России связано с первоочередной необходимостью устранения неравномерности социально-экономического положения регионов, потребностью освоения природных ресурсов, поддержания экологического равновесия, совершенствования территориальной структуры хозяйства, обеспечения занятости населения и т. д. В этих условиях оправдано использование российским руководством новых эффективных методов воздействия на экономику, в частности программно-целевого прогнозирования, которое позволяет квалифицированно и надежно в сжатые сроки решать стратегические проблемы развития отдельных регионов в увязке с единой региональной политикой государства;

■ Доля в инвестиционном потенциале 1998/99 г.

■ Доля в инвестиционном потенциале 2008/09 г.

— Средний индекс инвестиционного риска 1998/99 г. (правая шкала)

— Средний индекс инвестиционного риска 2008/09 г. (правая шкала)

Рисунок. – Инвестиционный профиль России (1998/1999 гг. – 2008/2009 гг.)

– концентрация бюджетных ресурсов на федеральном уровне. Бюджетная система РФ имеет многоуровневую структуру, поскольку Россия является федеративным государством. Ее характерной чертой стала централизация ресурсов на федеральном уровне.

Система межбюджетных отношений не имеет четких и стабильных правил и процедур регулирования, ее многочисленные недостатки носят системный характер и не могут быть устранены внесением частичных изменений в действующий механизм бюджетного регулирования. В то же время рассматриваемая тенденция означает рост объемов перераспределения, увеличение доли финансовой помощи из федерального бюджета в доходах консолидированных региональных бюджетов. Необходимо особенно рассматривать проблему создания специального механизма, который позволяет формировать и перераспределять централизуемые на федеральном уровне инвестиционные ресурсы как на субфедеральный уровень, так и в другие секторы экономики.

К числу слабых сторон были отнесены следующие тенденции и особенности развития социально-экономической сферы:

– значительная контрастность социальноэкономического развития регионов.

О значительной контрастности социально-экономического развития регионов можно судить на основе анализа концепций развития регионов. Наиболее устойчивым экономическим развитием характеризуется Москва. В Стратегии развития Москвы на период до 2025 г. отмечено, что этот субъект Федерации является «одним из наиболее динамично развивающихся мегаполисов мира, чей облик в основном адекватен статусу столицы Российской Федерации, как быстроразвивающейся страны, укрепляющей свое положение в мире, а последнее десятилетие ознаменовалось для нее улучшением качества жизни и повышением доходов населения, началом формирования институтов гражданского общества» [16].

Тогда как, например, Республика Ингушетия – «аграрно-индустриальная рес- публика, социально-экономическое положение которой характеризуется высоким уровнем безработицы и неразвитостью промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг, а также низкой обеспеченностью объектами социальной сферы» [20].

Диспропорции заметны также при сопоставлении многочисленной группы «срединных» по уровню развития регионов России. Хабаровский край обращается к рейтинговому агентству «Эксперт РА». Согласно его данным, край «отнесен к регионам “полюса роста”, что говорит о его возможности к дальнейшему социальноэкономическому развитию и улучшению своих инвестиционных позиций» [17].

В официальных документах Архангельской области оговаривается, что экономика области «характеризуется относительно низкой производительностью труда. Так, по большинству секторов экономики уровень производительности труда в области составляет от 5 до 15 % соответствующего показателя в европейских странах. Темпы роста среднедушевого ВРП соответствуют среднему значению по РФ» [18].

Руководство Ульяновской области оценивает свой потенциал, признавая ключевыми отраслями экономики машиностроение, пищевую промышленность, электроэнергетику, производство строительных материалов, сельское хозяйство, что составляет основные конкурентные преимущества региона [19].

Журнал «Финанс» на основании ежегодного рейтинга российских регионов по показателю производимого в них валового продукта на душу населения сопоставил субъекты РФ с различными странами мира. Исследование показало, что субъекты, представляющие юг России, экономически находятся на уровне слабых государств третьего мира, таких как Гондурас, Филиппины и Боливия. А Чечня и Ингушетия, замыкающие рейтинг, сопоставимы с бедными странами африканского континента. Более четверти российских регионов с общей численностью населения почти 26 млн чел. по уровню развития экономики уступают

Албании. Даже те, кто оказался в середине рейтинга (а это Краснодарский край, Калужская, Курская области и т. п.), уступают Таиланду и Тунису [15].

Следствием такой контрастности и поляризации является разрыв в качестве жизни населения. Внутри субъектов также наблюдается поляризация между отдельными территориями в силу объективных различий природно-климатического, этнического и ресурсного характера;

– дифференциация темпов экономического развития российских регионов.

Россия в сравнении с развитыми странами по показателю ВРП на душу населения характеризуется гораздо более высоким уровнем межрегиональной дифференциации (таблица) [2].

Валовый региональный продукт на душу населения по отдельным регионам России, руб. (2010 г.)

|

Субъект Федерации |

Показатель ВРП на душу населения |

|

Москва (Центральный федеральный округ) |

730 642,9 |

|

Архангельская область (Южный федеральный округ) |

289 310,1 |

|

Ульяновская область (Приволжский федеральный округ) |

134 902,9 |

|

Хабаровский край (Дальневосточный федеральный округ) |

261 100,5 |

|

Ингушетия (СевероКавказский федеральный округ) |

52 657,0 |

Значительная дифференциация темпов экономического развития российских регионов и ее увеличение затрудняет проведение единой политики социальноэкономических преобразований и формирование общенационального рынка, увеличивает опасность возникновения региональных кризисов и межрегиональных конфликтов, дезинтеграции национальной экономики, ослабления целостности общества и государства;

– слабая инфраструктурная освоенность. При всей выгодности геополитического по- ложения России слабая инфраструктурная освоенность, слабая заселенность территории, большая удаленность объектов друг от друга, недостаточная развитость транспортных путей не позволяют в полной мере реализовать в регионах значимые направления в экономике. Во-первых, это тормозит общее развитие страны. Во-вторых, делает межрегиональное сотрудничество внутри страны неэффективным и затратным. В-третьих, снижает проницаемость пространства для иностранных вложений;

– низкий агломерационный эффект.

Из 1 090 российских городов лишь в 74 население составляет более 250 тыс. чел. [5, с. 58]. А именно мегаполисам в современном мире отводится роль «локомотивов развития». Особенно мало крупных городов в Сибири и на Дальнем Востоке. В некоторых регионах нет городов, превышающих 100 тыс. чел., например в Ленинградской области, Ненецком и Чукотском автономных округах, Алтае, Магаданской области, Еврейской автономной области.

При этом проявляется известный парадокс российской модели урбанизации: доля городского населения растет, но его численность снижается из-за общего снижения населения России (на 0,1 % в год), растут и ускоренно развиваются крупные и сверхкрупные города за счет малых, а не за счет сел, как раньше. По прогнозам исследователей, к 2025–2030 гг. из-за сокращения абсолютной численности городского населения примерно на 15 % только шесть крупных городов могут рассчитывать на небольшой рост населения: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург и Самара. Омск, Казань, Уфа, Челябинск, Ростов-на-Дону, Пермь будут уменьшаться. А с уменьшением ресурсов местного развития объективно уменьшается число потенциальных «центров роста» – провинциальных «мегаполисов, все более превращающихся из “центров индустрии” в «центры торговли и услуг» [1].

Также среди слабых сторон применительно к городам можно отметить:

– деформацию функциональной структуры городов, преобладание монопро-фильных, узконаправленных центров (по данным Экспертного института, на сегодняшний момент моногородами можно назвать 332 поселка городского типа и 467 городов. В них проживают порядка 25 % всего городского населения страны (25 млн чел.) [11]);

– несоответствие российских городов правилу «ранг-размер» так называемого правила Зипфа (в России должно быть несколько городов с населением 2–6 млн чел., но в действительности нет ни одного [4]. Население Москвы (11 514 млн чел. по данным на 14.10.2010) и Санкт-Петербурга (4 849 млн чел. по данным на 14.10.2010) в соответствии с правилом Зипфа должно составлять около 12 и 7 млн чел. соответственно);

– отсутствие ориентации на развитие городов как основополагающего фактора в системе основных социально-экономических показателей выбранного развития;

– проблемность межбюджетных отношений РФ.

В российской практике межбюджетных отношений в последние годы наблюдаются достаточно устойчивые тенденции. Первая связана с высокой концентрацией средств в федеральном бюджете на стадии первичного распределения налогов по вертикали бюджетной системы. Регионы же, сохранив за собой основную массу расходных обязательств, потеряли значительную часть налоговых источников, что привело к увеличению их зависимости от поступлений из федерального бюджета. Особо значимым фактором является наличие негатива в деятельности как центральных, так и региональных властей в обеспечении сбалансированности механизма межбюджетных отношений (непропорциональное и неэффективное распределение доходов, расходных полномочий, недостаточная обоснованность показателей бюджетного дефицита и профицита, фонда помощи регионам и т. д.).

Вторая – унификация межбюджетных отношений со всеми субъектами Федера- ции. Проблематичность последней тенденции заключается в том, что подобная мера лишает крупные и экономически развитые субъекты Федерации стимулов к развитию и возможности принятия самостоятельных решений, опирающихся на непосредственные нужды и интересы региона;

– концентрация бюджетных ресурсов на федеральном уровне.

В данном случае сюда можно отнести затратность политики перераспределения, усиление иждивенческих настроений отсталых регионов. Это также закрепляет зависимость экономического развития регионов от федерального центра, не способствует более полному использованию условий их саморазвития, требует централизации огромных финансовых ресурсов на федеральном уровне;

– уровень коррупции.

Несомненно, влияние коррупции на экономику нашей страны значительно, так как велики масштабы. Коррупционные процессы широко проникли в среду должностных лиц управленческих структур, формирующих экономическую политику и располагающих возможностью ее корректировки. Нередко важные решения в сфере экономики, в том числе касающиеся вопросов перераспределения собственности, движения капиталов, использования бюджетных средств, выделения крупных кредитов и льгот, лицензирования, инвестирования, готовятся и принимаются в обход установленного порядка. Подобные действия, как правило, подчинены интересам узкого круга лиц, организаций, фирм, часто связанных с криминальными структурами и преследующих корыстные цели.

Международная неправительственная организации «Трансперенси Интернешнл» с 1995 г. проводит ежегодные межстрановые сравнительные исследования коррупции, которые опираются на данные нескольких десятков опросов экспертов (как проживающих в странах – объектах исследования, так и зарубежных экспертов) в силу частого отсутствия прямых данных о коррупционной практике. Результаты интегрируются в так называемый «Индекс вос- приятия коррупции»; Россия участвует в этих исследованиях с 2000 г.

В соответствии с результатами исследований «Индекса восприятия коррупции», в 2010 г. Россия набрала 2,1 балла (154-е место из 178 стран), в 2009 г. – 2,2 балла (146-е место из 180 стран), а в 2008 г. – также 2,1 балла (147-е место из 180 стран). В «Индексе восприятия коррупции» в 2010 г. одинаковые с Россией баллы набрали Камбоджа, Центральноафриканская Республика, Коморские острова, Конго-Браззавиль, Гвинея Биссау, Кения, Лаос, Папуа – Новая Гвинея и Таджикистан [21]. Поскольку уровень экономического и социального развития современной России много выше аналогичных уровней этих стран, такое соседство в «Индексе восприятия коррупции» означает уверенность большинства отечественных и зарубежных экспертов в том, что уровень коррупции в современной России соответствует уровням коррупции слаборазвитых стран мира. А раз такое положение не менялось в течение 2008–2010 гг., то совокупный эффект от применения антикоррупционных мер в нашей стране следует признать низким, существенно не меняющим уровень коррупции в современной России;

– отсутствие свободной межрегиональной конкуренции. В самом общем виде субъектами межрегиональной конкуренции являются регионы разных уровней: субъекты Федерации, муниципальные образования, города, которые обладают полномочиями и финансовыми ресурсами для проведения самостоятельной экономической политики.

В экономических процессах каждый регион представлен рядом конкретных экономических субъектов разных уровней, к которым относятся фирмы-резиденты и нерезиденты, домохозяйства, органы государственной власти – федеральные, субфедеральные и местные. Это обусловливает сложную структуру экономических интересов, присутствующих в регионе. Эти интересы как дополняют, так и противоречат друг другу: это относится к интересам крупного и мелкого бизнеса; интересам федеральных, региональных и местных властей; интересам населения разных социальных групп.

Проблема в современной России, на наш взгляд, заключается в отсутствии условий эффективной межрегиональной конкуренции, обеспечивающих стимулирование регионов как экономических субъектов к использованию эффективных способов конкуренции, ограничение экстерналий, свойственных конкурентным процессам, в том числе межрегиональной конкуренции.

Среди слабых сторон социальной сферы следует отметить неустойчивость стратификационной структуры российского общества, социальную поляризацию, углубление социальной и имущественной дифференциации, низкое качество жизни.

Существуют факторы, которые имеют как положительный, так и отрицательный характер, среди них особо выделяются:

– экономическое районирование.

С одной стороны, оно служит предпосылкой совершенствования территориального развития экономики и имеет первостепенное значение для организации регионального управления экономикой. Районная разработка позволяет установить теснейшую связь между природными ресурсами, навыками населения, накопленными предыдущей культурой ценностями и новой техникой, и получить наилучшую производственную комбинацию, проводя таким образом целесообразное разделение труда между отдельными областями и организуя область в крупную комбинированную хозяйственную систему, чем достигается, очевидно, лучший хозяйственный результат.

С другой стороны, сетка экономических районов только частично отражает существующую территориальную структуру экономики страны. Также среди проблем эксперты выделяют: неоправданность сетки крупных экономических районов в европейской части, неадекватность границ крупных экономических районов и федеральных округов, игнорирование геополитической ситуации в развитии приграничных территорий, несоответствие районов в экономической мощи, отсутствие многочисленных хозяйственных связей и нарушение принципа взаимодополняемости [14]. Центральной проблемой является тот факт, что в условиях существующего районирования территории не превращаются в устойчивые и самодостаточные структуры, в которых наилучшим образом решаются финансовые, ресурсные, трудовые, социально-инфраструктурные, продовольственные проблемы.

– присоединение России к Всемирной торговой организации.

Среди плюсов специалисты отмечают: снижение цен на большинство товаров и услуг, повышение их качества, широты выбора за счет увеличения конкуренции на отечественном рынке; упрощение выхода российских производителей на некоторые зарубежные рынки (наиболее выгодно это будет экспортерам металла и минеральных удобрений, для которых сейчас введено больше всего ограничений); повышение привлекательности России для зарубежных инвесторов [10]. Минусы – увеличение конкуренции может повлечь уход с рынка производителей с плохой технической базой, устаревшими технологиями и большими издержками; возможен социальный взрыв в моногородах, если из-за увеличения конкуренции закроется градообразующее предприятие; возможна потеря некоторых отраслей экономики (из-за конкуренции может, например, прекратиться производство гражданских самолетов, из-за тяжелых природных условий некоторые сельхозпроизводители могут быть вынуждены закрыть собственное дело); из-за снижения таможенных пошлин на ввозимый товар из-за рубежа в казну будет поступать меньший доход и др. [10].

Экспертами акцентируются следующие тренды пространственного развития России, препятствующие нормальному развитию ее территорий:

– в регионах, обладающих значительными экономическими ресурсами для модернизации, живет четверть населения, в аморфных «середняках» – почти 2/3, в слаборазвитых регионах – 10–15 % населения страны;

– Россия недоурбанизирована, слаба городская (достижительная) культура:

38 % населения живет в городах с населением свыше 250 тыс. чел., которые оказались наиболее адаптивными и жизнеспособными в переходный период, 36 % – в сельской местности, поселках и малых городах с минимальными ресурсами для модернизации;

– в стране сформировалась иерархическая система городов-центров, способных транслировать импульс модернизации на менее крупные города и окружающую периферию, однако зоны их модернизирующего влияния не способны охватить всю страну; в России очень мало городов, особенно крупных;

– велика и усиливается пространственная и поселенческая поляризация человеческого капитала в виде зон модернизации и деградации [4];

– центр-периферийный характер внутренних миграционных потоков. По данным Росстата, за 2010 г. миграция в пределах России составила 62,464 чел. (в 2004 г. она составляла 41,793 чел.); межрегиональная миграция значительно превышает внутрирегиональную – 52,827 чел. и 9,637 чел. соответственно [9]. Вектор внутренних миграционных потоков продолжает носить так называемый центро-периферийный характер: трудоспособное население покидает менее развитые регионы и концентрируется в крупных городах.

По итогам SWOT-анализа можно сделать следующие выводы о характере исследуемой сферы:

– потенциальные сильные стороны исследуемой сферы можно условно разделить на три составляющие. Первая группа – факторы, изначально наличествующие и предопределенные географическим размещением государства, геополитическим положением и т. д. Вторая группа – исторически заложенные черты политико-территориальной системы России. Третья группа – факторы, сложившиеся в результате нивелирования негативных тенденций и получившие в итоге положительный характер. На последнюю группу факторов следует обратить особое внимание и комплексно проанализировать механизмы перестройки заряда тенденции для его приложения на нивелирование проблем, присущих российским управленческим практикам на современном этапе;

– в целом исследуемая проблематика носит двойственный противоположный характер. Во-первых, многие показатели одновременно могут выступать в разных оценочных зонах. Во-вторых, встроенность негативных тенденций в сильную сторону или возможность развития снижает общее функционирование всех элементов, вплоть до превращения сильной стороны в слабую или потенциальную проблему;

– ряд характеристик, например контрастность, можно отнести одновременно ко многим выделенным факторам анализа (контрастность размещения минеральносырьевой базы, показателей социальнодемографического развития, контрастность социально-экономического развития регионов, городов и др.);

– к потенциальным сильным сторонам нередко относится положительная динамика или тенденция в какой-то отдельной сфере при общей негативной картине. Например, в последние годы наблюдается положительная динамика демографических показателей, в частности рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, понижается общая смертность, присутствует положительное сальдо миграции, но в целом демографические процессы все же имеют отрицательное значение как по стране, так и в региональном срезе;

– потенциальные угрозы в большинстве случаев носят системный характер, тогда как потенциальные возможности представляют вариант для реформирования отдельных аспектов территориального управления и центрально-региональных отношений или нейтрализуют проблемы и угрозы частного характера, в связи с чем они не имеют резко положительного заряда;

– в частных случаях потенциальные возможности являются в большей степени возможностью нейтрализации существующих проблем и избегания потенциальных угроз, в связи с чем они не носят резко положительного заряда.

Список литературы Кумуляция социально-экономических факторов в пространственном развитии России

- Бирюков С. Проект «20 агломераций»: шанс для провинциальной России? [Электронный ресурс]/С. Бирюков//Агентство политический новостей: публикации экспертов. -Режим доступа: http://www.apn.ru/publications/article.htm. -Загл. с экрана.

- Валовый региональный продукт на душу населения [Электронный ресурс]//Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики -Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=7000003. -Загл. с экрана.

- Демографические итоги первого полугодия 2011 года (часть I) [Электронный ресурс]//Демоскоп Weekly. -2011. -№ 475-476 -Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0475/barom05.php. -Загл. с экрана.

- Зубаревич Н. В. Агломерационный эффект или административный угар? [Электронный ре-сурс]/Н. В. Зубаревич//Российское экспертное обозрение. -Режим доступа: http://www. rusrev.org/content/review/default.asp?shmode=8&ida= 1906&ids=154. -Загл. с экрана.

- Зубаревич Н. В. Регионы и города России: сценарии 2020/Н. В. Зубаревич//Pro et Contra. -2011. -№ 1. -С. 57-71.

- Индекс развития человеческого потенциала [Электронный ресурс]//Гуманитарные техно-логии и общественное развитие: экспертно-аналитический портал. -Режим доступа: http://www.gtmarket.ru/ratings/human-development-index. -Загл. с экрана.

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf. -Загл. с экрана.

- О текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам I квартала 2011 г./Ми-нистерство экономического развития Российской Федерации: аналит. отчет. -М., 2011 [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.budgetrf.ru/Publications/mert_new/2011/MERT_NEW201104271023/MERT_NEW201104271023_p_011.htm. -Загл. с экрана.

- Окружающая среда и здоровье населения России [Электронный ресурс]//Практическая наука: Web-Атлас -Режим доступа: http://www.sci.aha.ru/ATL/ra13a.htm. -Загл. с экрана.

- Плюсы и минусы вступления России в ВТО [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.mr7.ru/articles/47497. -Загл. с экрана.

- Регион и город [Электронный ресурс]//Экспертный институт Союза инвесторов: офиц. сайт. -Режим доступа: http://www.unioninvest.ru/city_mong.html. -Загл. с экрана.

- Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 2010-2011 гг.: Риск, с которым труд-но управиться [Электронный ресурс]//Эксперт РА: рейтинги. -Режим доступа: http://www. raexpert.ru/ratings/regions/2011. -Загл. с экрана.

- Рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов 2008-2009 гг. Время пе-ремен [Электронный ресурс]//Эксперт РА: рейтинги. -Режим доступа: http://www.raexpert. ru/ratings/regions/2009/5.gif. -Загл. с экрана.

- Романов М. Т. Проблемы экономического районирования и административно-территориального устройства России в новых условиях/М. Т. Романов//Изв. РАН. Сер. географическая. -2006. -№ 3. -С. 57-66.

- Российские регионы по уровню ВРП соответствуют разным странам мира [Электронный ресурс]//Финанс: еженед. журн. -Режим доступа: http://www.finansmag.ru/articles/700. -Загл. с экрана.

- Стратегия развития Москвы на период до 2025 года [Электронный ресурс]//Министерство регионального развития Российской Федерации: офиц. сайт. -Режим доступа: http://www. fcp.economy.gov.ru/why_moscow/Economics/oscow-strategy.php. -Загл. с экрана.

- Стратегия социального и экономического развития Хабаровского края до 2025 года [Элек-тронный ресурс]//Министерство регионального развития Российской Федерации: офиц. сайт. -Режим доступа: http://www.fipa.khabkrai.ru/info/strategy. -Загл. с экрана.

- Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года [Элек-тронный ресурс]//Министерство регионального развития Российской Федерации: офиц. сайт. -Режим доступа: http://www.dvinaland.ru/strategy. -Загл. с экрана.

- Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2020 года [Элек-тронный ресурс]//Министерство регионального развития Российской Федерации: офиц. сайт. -Режим доступа: http://www.gosbook.ru/node/27728. -Загл. с экрана.

- Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Ингуше-тия на 2010-2016 годы» [Электронный ресурс]//Министерство регионального развития Российской Федерации: офиц. сайт. -Режим доступа: http://www.fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2012/301. -Загл. с экрана.

- Экспертное заключение о проблемах противодействия коррупции в Российской Федерации в 2008-2011 гг. [Электронный ресурс]//АНО Центр содействия защите прав человека. -Режим доступа: http://www.antirasizm.ru/index.php/news/370?task=view. -Загл. с экрана.