Кунтерштраух: забытый памятник прусской археологии

Автор: Кулаков В.И., Казаченко Ж.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 222, 2008 года.

Бесплатный доступ

Статья В.И. Кулаков и Ж.Ю. Казаченко посвящен результатам полевых работ Зеленоградского филиала, Балтийской экспедиции Института археологии (2005). Работы покрывали периферию высот морены, расположенного в междуречье реки Тростянка и Зеленоградка (Зеленоградский район, Калининградская область). Раскопки были проведены на курганском кладбище в лесистой местности под названием Kunterstrauch. Участок подвергся раскопкам уже в 1876 году, когда в кургане было обнаружено два захоронения. Захоронение Я был женским, а погребение II было мужским. Оба человека были помещены в деревянные гробы, выложенные камнями, их головы указывали на E. Из кургана были восстановлены следующие предметы: наконечник, нож, половина дирхама, пара шпоры, фрагмент стремени, лиро- образную пряжку для обуви. В полости рта мужского скелета в начале 14 в. в Кенигсберге. Эти находки показывают, что захоронение датируется ранней эпохой. В 1899 году групповое захоронение второй части XIII в. был раскопан в той же местности. В ходе обследований земли в 2005 году было обнаружено 8 небольших курганов, два из которых имеют высоту около 1,5 м и выглядят типичными курганами.

Короткий адрес: https://sciup.org/14328412

IDR: 14328412

Текст научной статьи Кунтерштраух: забытый памятник прусской археологии

В.И. Кулаков, Ж.Ю. Казаченко

КУНТЕРШТРАУХ: ЗАБЫТЫЙ ПАМЯТНИК ПРУССКОЙ АРХЕОЛОГИИ

Осенью 2005 г. вновь образованный в составе Балтийской экспедиции (БАЭ) ИА РАН Зеленоградский отряд провел археологические разведки в Зеленоградском р-не Калининградской обл. Российской Федерации.

Основной объем работ заключался в изучении памятников археологии на участке на северо-восточной окраине моренной возвышенности междуречья рек Тростянки (бывш. Brasta1) и Зеленоградки (бывш. Kintawa). Этот рельеф имеет ледниковое происхождение, являясь в целом восточной зоной платообразной возвышенности в северной Самбии, появившейся в результате финальной фазы низвержения остатков ледникового щита в бассейн нынешнего Балтийского моря на исходе валдайской фазы ледникового периода.

Памятником археологии, изученным Зеленоградским отрядом БАЭ в Зеленоградском р-не осенью 2005 г., является курганный могильник в лесном урочище Кунтерштраух, интереснейший памятник прусской археологии, полностью неизвестный нашим современным коллегам.

Это урочище представляет собой небольшой (примерно 400 х 400 м)

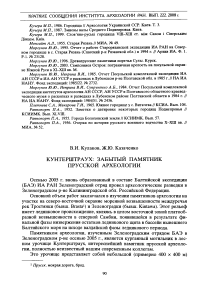

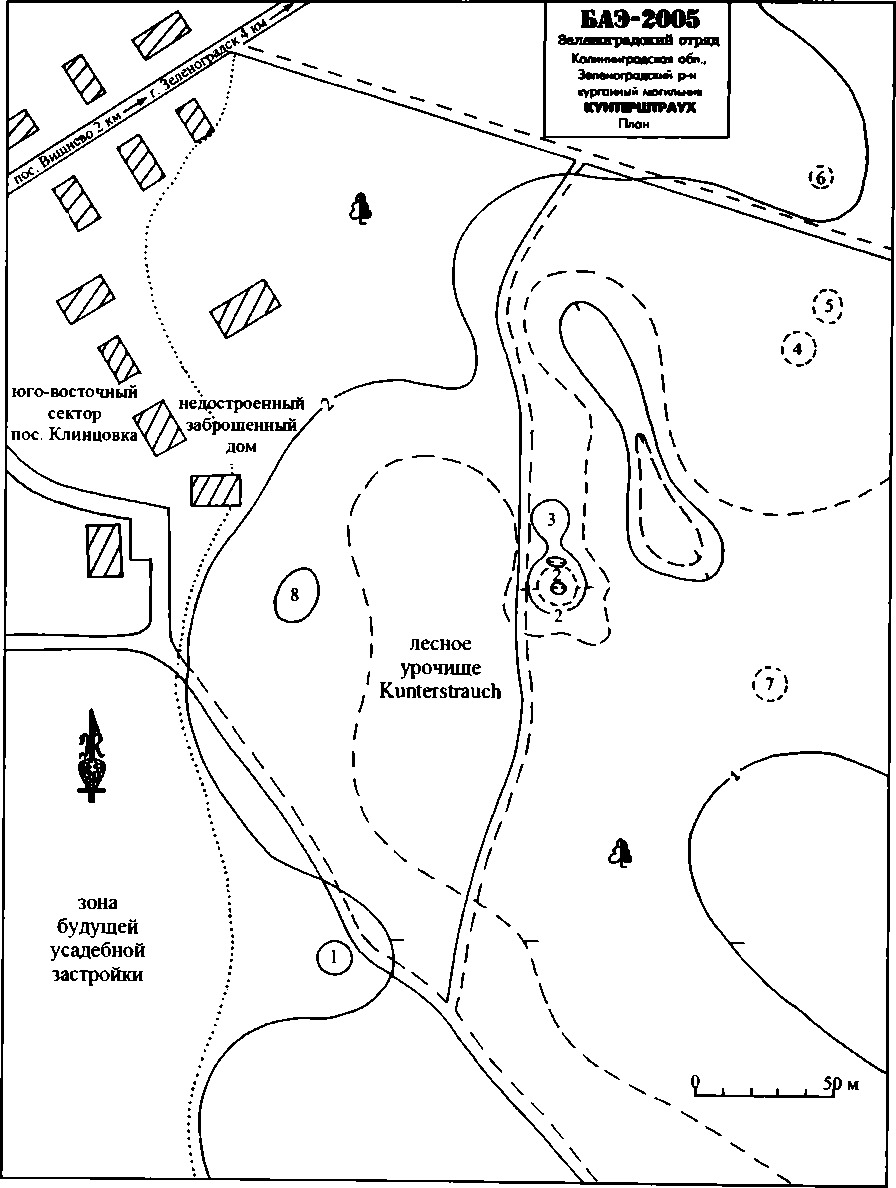

Рис. 1. Ситуационный план расположения могильника Kunterstrauch на основе листа карты ' 1936 г. (MeBtischblatt 1088)

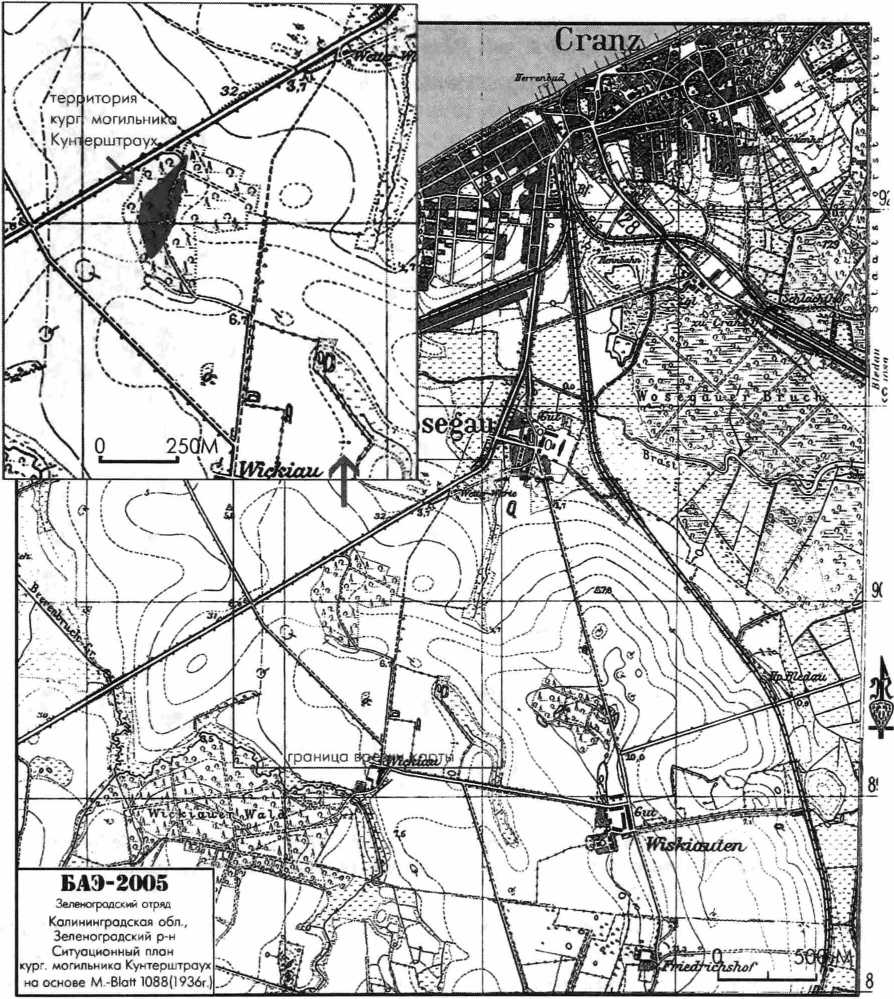

Г-образный в плане лесной массив на юго-восточной окраине п. Клинцовка (рис. 1). В урочище Кунтерштраух раскопками 1876 г. были зафиксированы погребальные древности эпохи раннего Средневековья. В кургане А (северная часть урочища), имевшем каменно-земляную насыпь с усеченной вершиной и достигавшем высоты более 1 м, были обнаружены женское (погребение I) и мужское (погребение II) трупоположения с восточной ориентировкой. Не исключено, что костяки находились в деревянных гробах, обложенных по периметру камнями (рис. 2). Данная черта обряда конструктивно

а - бронзовая пряжка с обоймицей q эд см b - бронзовый браслет i____с____i____1

с, d - бронзовые бубенчики (?) длина костяка 1,665 м

Рис. 2. Сечение и план кургана Кунтерштраух-А и рисунок костяка из погребения II (по Й. Хейдеку с частичной реконструкцией графики В.И. Кулакова)

близка ранним жальничным могилам Северо-Западной Руси. Инвентарь кургана А (наконечник копья, нож, половина дирхема, пара шпор, фрагмент стремени, браслет, лировидная обувная пряжка в погребении П) позволяют отнести данное погребальное сооружение к раннеорденской эпохе. В ротовой полости мужского скелета были найдены два серебряных брактеата орденского времени, чеканенные в начале XIV в. в Кёнигсберге (Heydeck, 1876/1877. S. 40-446; 1909. S. 208).

После неоднократных и безрезультатных поисков курганов, предпринимавшихся в урочище Кунтерштраух Йоганнесом Хейдеком (бывшим не только опытным археологом, но и талантливым графиком и живописцем), при помощи железного (?) щупа он нашел на глубине 0,5 м от современной дневной поверхности многочисленные округлые в плане каменные кладки. Получив разрешение владельца леса Кунтерштраух советника Батоцки-Бледау, Й. Хейдек в августе 1899 г. раскопал в указанном лесу 18 погребальных комплексов (Heydeck, 1909. S. 207-216).

Историю изучения данного памятника кратко, но вполне исчерпывающе суммировал 40 лет назад польский археолог Ян Ясканис: «В лесу, некогда именовавшемся Кунтерштраух, расположенном между деревнями бывш. Wargenau - Wosegau - Wikiau (Йоганнес) Хейдек в 1899 г. изучил 18 погребений. На этом могильнике и поблизости от него известны погребения, более ранние и более поздние, нежели исследованные (отмеченные выше. - К.В., КЖ.\

Могилы: грунтовые (?), перед раскопками выглядели на поверхности как незначительные выпуклости почвы. Неглубоко под поверхностью земли залегали округлые в плане, слабо выпуклые каменные кладки, некоторые из них имели небольшие углубления, проходившие через центральную часть (кладки) по оси север-юг. Под кладками находились единичные или, реже, парные захоронения - трупоположения в (деревянных) двучастных колодах, истлевание которых вызвало просадку кладок.

Погребения: трупоположения в колодах (3 погребения), урновые трупо-сожжения (10 погребений) и несколько нечетко зафиксированных. Урнами служили крупные сосуды: урна из погребения УШ имела высоту 57 см и имела значительное расширение тулова, другая (урна) была высокая и узкая (погребение УП).

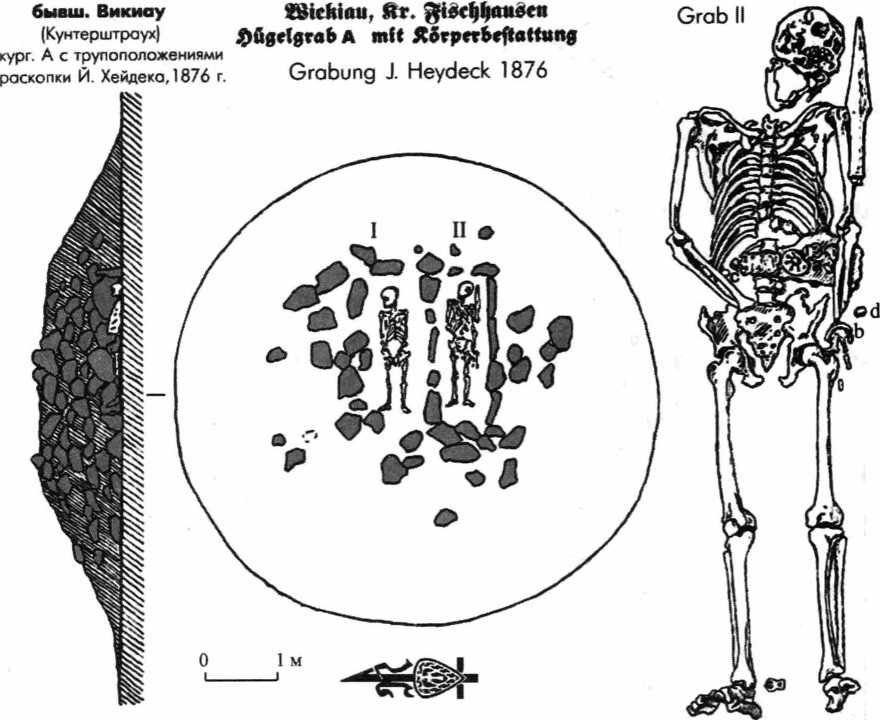

Йнвентарь: в случаях трупоположений (фазы В2 и С) состоял из примерно 15 предметов, в урновых (трупосожжениях) - из 18 (предметов). В погребениях обычно находились фибулы, браслеты, наконечники копий, представленные нередко по 2 и более экземпляров. В погребении IV (имеет северную ориентировку. - К.В., КЖ.) расположение предметов у скелета было следующим: на черепе - накладка от головного украшения, на тыльной стороне (черепа) - пуговица (от оголовья?), слева от черепа - игла, на шее - ожерелье из бусин, 3 фибулы на левой груди (очковатые), на запястьях рук - браслеты. Инвентарь трупосожжений находился в урнах, изредка -рядом с ними. В погребении VI в урне найдены монета и обломок железного предмета, рядом лежали 2 куска янтаря, в другой урне выявлены 2 гребенчатые фибулы “мазурского” типа, арбалетовидная фибула (фрагмент), обломок железной пряжки, копье с оттисками ткани на листе, пряслице, игла, скребница/струг, шило, обломки 2 ножей, то есть - снаряжение для представителей обоих полов. В другом, двойном погребении VII одна урна не содержала инвентаря, в другой были 2 гребенчатые фибулы, фрагмент пряжки, 2 браслета, 2 пряслица, нож, сосуд.

Датировка: римское время (фазы В2-С]/С2)» (Jaskanis, 1977. S. 336, 337).

Комплекс упомянутого Я. Ясканисом погребения IV неоднократно публиковался и последний раз был воспроизведен в 2005 г. (Kulakov, 2005а. Р. 67. Fig. 88). Судя по его инвентарю, данный комплекс можно датировать фазой В2 (рис. 3). u

В полевом сезоне 1899 г. Й. Хейдек раскопал в урочище Кунтерштраух групповое трупоположение (3 костяка, ориентированные головами на юго-запад), захороненные в кургане эпохи поздней бронзы. В насыпи кургана под мощной каменной кладкой были выявлены фрагменты лепной и круговой жертвенной (?) посуды. С костяками найден крупный железный

Рис. 3. Инвентарь и прорисовка фото погребения Кунтерппраух-IV (по Й. Хейдену)

“костыль”. С костяком Ш были найдены два соединенных между собой бронзовых кольца. Впускные погребения датируются по фрагментам круговой керамики и серебряным брактеатам типа “с воротами” второй половиной ХШ в. (чеканены в г. Торн/Торунь). Упомянутые монеты найдены в глазнице и с правой стороны от черепа костяка Ш. Данные трупоположения впущены в курган диаметром 6 м, земляная насыпь которого была окружена кругом из камней. От первичного захоронения этого кургана осталось несколько обломков кальцинированных костей и фрагменты лепной керамики (Heydeck, 1909. S. 208). Дата сооружения этого кургана не ясна.

В предвоенное время археолог Отто Клееманн обследовал могильник в урочище Кунтерштраух (Fundstelle 2) и зафиксировал в его составе 28 курганов Ш-ГУ вв. н.э. (Kleemann, 1939b. Karte).

Медиевист Ф.Д. Гуревич, первая среди советских ученых занявшаяся изучением древностей пруссов, в ходе своих разведок, прово дивших ся в 1947-1956 гг. в Калининградской обл., могильник Кунтерштраух не обследовала и лишь отметила под № 19 на карте-схеме могильников Самбии под именем Вишнево (правда, на левом берегу р. Тростянки; см.: Гуревич, 1960. Рис. 49).

В 1977 г. могильник Кунтерштраух был обследован Балтийским отрядом ИА АН СССР под руководством В.И. Кулакова. В 0,1 км к югу от п. Клинцовка, в восточной части лесного урочища, был зафиксирован курган с округлой в плане насыпью диаметром 23 м, высотой 1 м. К юго-западу и северо-востоку от этого кургана прослеживались следы еще двух насыпей (Кулаков, 1977). При этом автор разведок урочище Кунтерштраух ошибочно идентифицировал с расположенным в 0,5 км к югу от перекрестка шоссе Зеленоградск-Коврово-Романово и проселочной дороги Малиновка-Клин-цовка лесным урочищем Дубки (бывш. Wickiauer Wald; рис. 2) (Кулаков, 1977). В этом лесу Балтийская экспедиция ИА РАН в 1980 г. зафиксировала курганный могильник эпохи викингов (?) из 12 насыпей (Кулаков, 1980).

Для того чтобы уточнить местоположение курганного могильника Кунтерштраух и выяснить количество существующих в его составе курганов (грунтовых захоронений?), Зеленоградский отряд БАЭ осенью 2005 г. предпринял обследование нынешнего состояния данного памятника археологии.

Могильник расположен у восточной окраины п. Клинцовка (рис. 1; 4), занимает слабо фиксируемый склон платообразной моренной возвышенности в восточной части лесного (лиственные породы деревьев с незначительным подлеском) урочища Кунтерштраух, на участке, занятом могильником, достигающем высоты 2 м от своей подошвы (рис. 4). Общая площадь, занимаемая могильником, имеет размеры 330 (по линии северо-восток - юго-запад) х 180 м (по линии запад-восток). От самого восточного дома поселка до самого западного в могильнике кургана (№ 8) - 30 м в юго-восточном направлении (рис. 4). Обобщенная характеристика выявленных 8 насыпей такова.

Курганы имеют уплощенно-сферические насыпи диаметром от 6 до 20 м, высотой от 0,5 до 2 м. В насыпях редко встречаются камни крепид. Некоторые насыпи повреждены ямами. Возможно, они являются полузасыпанными раскопами И. Хейдека (Кулаков, 1977).

Ровики вокруг курганов не прослежены. Правда, как показывают исследования курганно-грунтового могильника Кауп, ровики вокруг курганов в Калининградской области выявляются лишь в ходе раскопок, и то изредка (Kulakov, 2005b. S. 74). Местоположения исследованных Й. Хейдеком курганов и грунтовых погребений идентифицировать при поверхностном исследовании могильника пока не удалось. Типологическая атрибуция наружных признаков комплексов могильника Кунтерштраух затруднена. С одной стороны, насыпи 1 и 2 при высоте до 1,5 м имеют вид типично курганных насыпей. К 1939 г., судя по подсчетам Отто Клееманна, здесь насчитывалось 28 насыпей. С другой стороны, и первооткрыватель могильника Й. Хейдек, и один из авторов данной заметки именуют основной массив комплексов в этом могильнике грунтовыми погребениями, перекрытыми мощными кладками. По мнению В.И. Кулакова, курганные насыпи в древностях эстиев римского времени (в том числе - в пределах современного Зеленоградского р-на) вообще отсутствуют. Погребальные древности в ареале эстиев, в пределах самбийско-натангийской культуры римского времени, представлены исключительно грунтовыми погребениями, перекрытыми мощными кладками. По Р. Волонгевичу, в вельбарской культуре такие комплексы определены как надмогильные каменные кладки типа 3 (Кулаков, 2003. С. 57).

Рис. 4. Глазомерная съемка плана могильника Кунтерппраух (по Ж.Ю. Казаченко)

Рис. I. Зооморфная поделка. Фото Е. Гири

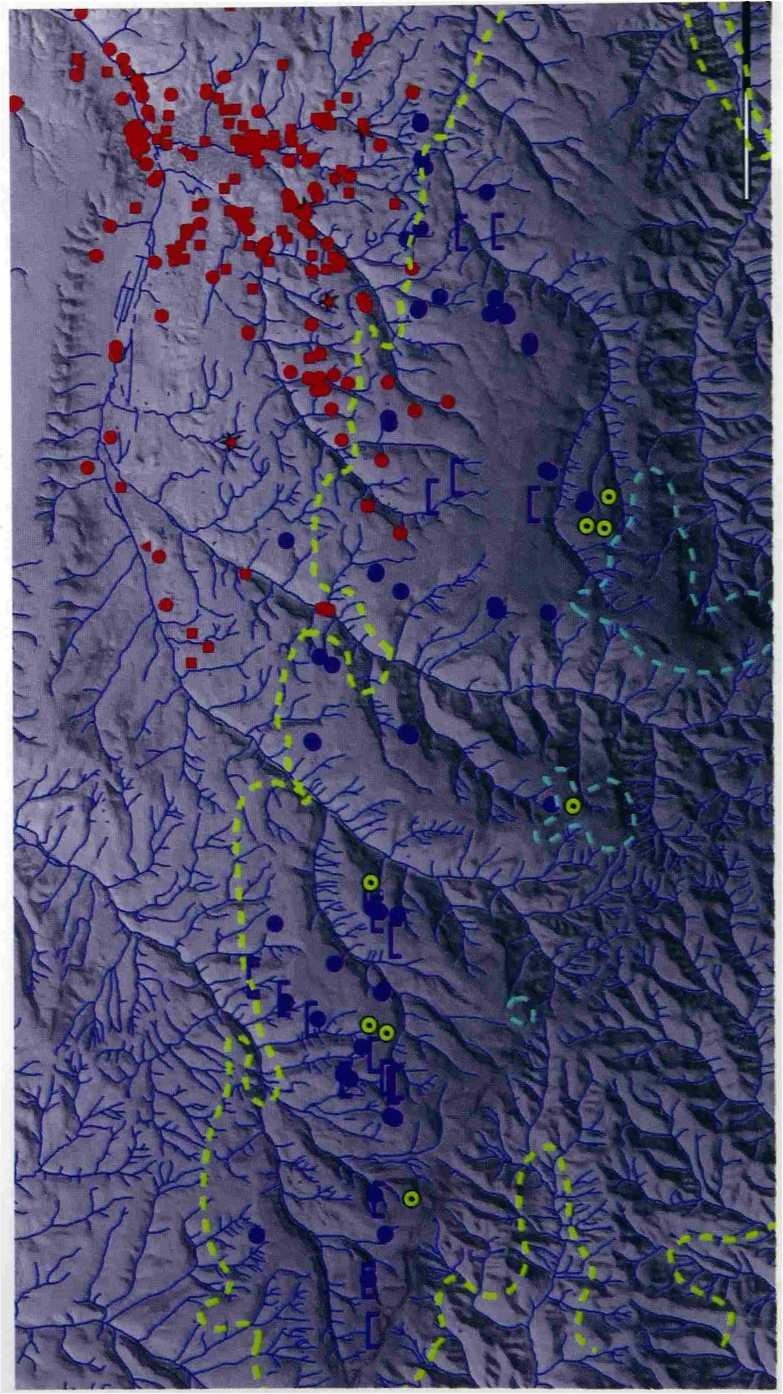

Рис. II. Памятники кобанской культуры в Кисловской котловине и верховьях рек Кумы и Подкумка Красными значками обозначены известные на 2004 г. памятники, расположенные в окрестностях Кисловодска; синими значками - картографированные по аэрофотосъемке поселения с симметричной планировкой (кружки), поселения с рядами построек и круговые структуры

Рис. III. Могильник Филипповна 1, курган 15, погребение 1. Звено украшения

Рис. V. Могильник Филипповна 1, курган 15. Находки из погребения 3 1 - серебряный крюк: 2 - серебряная накладка

Рис. IV. Могильник Филипповна 1, курган 15. Комплекс украшений из погребения 2

Окончательно составить мнение о типологии надмогильных сооружений могильника Кунтерштраух можно лишь по итогам археологических раскопок. Пока наличие в его составе насыпей высотой до 1,5 м позволяет именовать его курганным могильником.

Исторический топоним Кунтерштраух, связанный с небольшим (примерно 400 х 400 м) Г-образным в плане лесным массивом на юго-восточной окраине п. Клинцовка (рис. 1), отмечен на карте Отто Клееманна (Kleemann, 1939а. Abb. 1). Если вторая часть интересующего нас топонима Strauch (нем. “кустики”, “подлесок”) вполне соответствует существовавшей здесь на протяжении последних нескольких веков исторической и природной реальности, то с первой частью топонима Kunter ситуация сложнее.

Ранее один из авторов данной заметки перевел это слово со шведского как “берестяные коробки” и попытался объяснить этот топоним (вместе с Kunterstrauch к юго-западу от г. Зеленоградска известны полевые урочища Kunterfeld и Kunter) тем, что “...это, видимо, связано с помещавшимися в могилы берестяными коробками для инвентаря или с традиционным берестяным перекрытием камерных гробниц” (Кулаков, 1989. С. 97). Действительно, берестяное перекрытие известно в кургане 143 могильника Кауп (в 3 км к югу от г. Зеленоградска), а остатки берестяных коробок встречены в нескольких погребениях Каупа, датируемых X в. (Кулаков, 2005).

Однако объяснить значение части топонима Kunter можно и при помощи материалов прусского языка. В.Н. Топоров выявляет глагольную форму kunti как “охранять”, “сберегать”, сравнивая ее с русским глаголом “кутать” (Топоров, 1985. С. 286) и полагая связь смыслового значения kunti с неким покровом или вместилищем (Топоров, 1985. С. 289). Это тонкое наблюдение находит неожиданное подтверждение в данных археологических раскопок, проведенных в XIX в. на могильнике в урочище Кунтерштраух. Этими раскопками в урочище обнаружены многочисленные трупоположения в массивных деревянных гробах-домовинах. Можно полагать, что топоним Кунтерштраух отразил информацию о каменных кладках, скрывающих под собой деревянные колоды, в которых, в свою очередь, сокрыты останки предков (хотя бы - эвентуальных) авторов топонима. Он в целом должен звучать по-русски как “Скрывающие заросли/кустарник/подлесок”.

Список литературы Кунтерштраух: забытый памятник прусской археологии

- Гуревич Ф.Д., 1960. Из истории юго-восточной Прибалтики в I тысячелетии н.э.//МИА. Вып. 76.

- Кулаков В.И., 1977. Отчет о работе Балтийского отряда в 1977 г.//Архив ИА. Р-I, № 6184.

- Кулаков В.И., 1980. Отчет о работе Балтийской экспедиции в 1980 г.//Архив ИА. Р.1, № 7777.

- Кулаков В.И., 1989. Кауп//Становление европейского средневекового города. М.

- Кулаков В.И., 1999. Ирзекапинис//STRATUM plus. СПб; Кишинёв; Одесса. № 5.

- Кулаков В.И., 2003. История Пруссии до 1283 г. М.

- Кулаков В.И., 2005. Отчет о раскопках, проведённых Балтийской экспедицией ИА РАН в 2005 г. на курганно-грунтовом могильнике Кауп (Зеленоградский р-н Калининградской обл.)//Архив ИА РАН, Р-I.

- Топоров В.Н., 1984. Прусский язык. K-L, М.

- Heydeck J., 1876/1877. Bericht ьber Ausgrabungen bei Wiskiauten und Wiekiau//Prussia, Bd. III.

- Heydeck J., 1909. Fundberichte (C. Grдberfelder: Kunterstrauch)//Prussia. Bd. XXII.

- Jaskanis J., 1977. Cmentarzyska kultury zachodniobaіtyjskiej z okresu rzymskiego. Materiaіy do badaс nad obrz№dkiem pogrzebowym//Materiaіy staroїytne i wszesnoњredniowieczne. Warszawa. Т. IV.

- Kleemann O., 1939a. Ueber die wikingische Siedlung von Wiskiauten und ьber die Tiefs in der Kuhrischen Nerung//Alt-Preussen, 4. Jg., H. 2.

- Kleemann O., 1939b. Die vorgeschichtliche Funde bei Cranz und die Siedlung von Wiskiauten//Prussia, Bd. 33, H. 1-2.

- Kulakov V., 2005a. The Amber Lands in the Time of the Roman Empire//BAR S1356. Oxford.

- Kulakov V., 2005b. Die wikingerzeitliche Siedlung und das Grдberfeld Kaup bei Wiskiauten. Bericht ьber die Ausgrabungen der Jahre 1956-2004//Offa-Zeitschrift, Bd. 59/60, 2002/2003.

- Vaitkunskienė L., 1978. Lankinės laiptelinės segės//Lietuvos archeologijos atlasas, t. IV, Vilnius.