Курган № 17 Калашниковского могильника: хроно- логия и экологический контекст

Автор: Перескоков М.Л.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология и этнология

Статья в выпуске: 1 (68), 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ комплекса погребений кургана № 17 Калашниковского могильника. Материал погребений является хронологически однородным, содержит хроноиндикаторы хронологической группы 3 (по М. Л. Перескокову), относящейся к культурно-хронологическому горизонту Тураево-Кудаш, и соответствуют набору ТК-2 Тураевских курганов (по И. О. Гавритухину). С учетом новейших датировок Тураевских курганов погребения кургана № 17 Калашниковского могильника можно датировать 4-й четвертью IV в. Планиграфия и стратиграфия выявленных на памятнике поселенческих и погребальных комплексов позволяют выявить последовательность их развития на памятнике. Во II‒IV вв. н.э. на выступе коренного берега р. Сылвы появляется поселение среднего и позднего этапа гляденовской культуры. Не позднее 3-й четверти IV в. в результате ухудшения и увлажнения климата раннесредневекового пессимума пойму р. Сылвы начинает подтапливать, в результате чего поселение становится непригодным для жизни и его забрасывают. Население переселяется на коренную террасу, где известны Калашниковские I‒II селища. В 4-й четверти IV в. на более высоком участке площадки брошенного поселения начинают сооружать курганные погребения, где наиболее ранним из исследованных является курган № 17. Дальнейшее расширение могильника идет в сторону реки по мере того, как уменьшается зона подтопления в V в. н.э., что датируется исследованными погребениями на краю площадки. Зафиксированные экологические процессы являлись существенными факторами трансформации культур Прикамья и изменения моделей адаптации населения в раннем Средневековье.

Пермское Прикамье, бассейн р. Сылвы, курганный могильник, палеоэкология, культурно-хронологический горизонт Тураево-Кудаш, пойма, гляденовская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/147247319

IDR: 147247319 | УДК: 902 | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-1-64-78

Текст научной статьи Курган № 17 Калашниковского могильника: хроно- логия и экологический контекст

Вводные замечания

Калашниковский могильник1 известен еще с XIX в., когда в 1898 г. Н. Н. Новокрещенных и А. А. Спицын при обследовании Горбунятского могильника узнали от крестьян, что в д. Калашниковой есть городище или могильник, где найдены серебряные серьги и другие вещи. В июле 1971 г. Калашниковский курганный могильник был обследован разведочной группой Камской археологической экспедиции КАЭ Пермского государственного университета (ПГУ). В июне 1982 г. Пермским отрядом археологической экспедиции Уральского государственного университета под руководством Г. Т. Ленц были вскрыты три кургана. В июле 1982 г. раскопки на могильнике были продолжены Сылвенским отрядом КАЭ ПГУ под руководством Ю. А. Полякова. Было заложено два раскопа общей площадью 446 м2, вскрыто девять курганных насыпей.

В 2012 г. исследования были продолжены автором статьи: были раскопаны четыре курганные насыпи, выявлены остатки жилых и хозяйственных построек гляденовской культуры более раннего времени.

В ходе раскопок 2020 г. под руководством автора статьи была исследована одна курганная насыпь (курган № 17), включавшая три погребения (рис. 1, 2). Полученный материал позволил не

только уточнить относительную хронологию могильника, но и реконструировать динамику его развития в контексте происходивших экологических процессов в бассейне р. Сылвы.

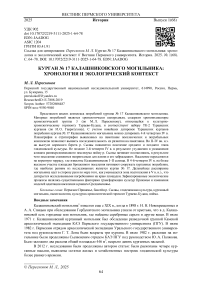

Рис. 1. Схема расположения Калашниковского могильника и археологический контекст: А – расположение Калашниковского могильника; B – памятники поздней фазы раннего железного века и раннего Средневековья в районе д. Калашниково; 1 ‒ Дикое Озеро I, могильник;

2 ‒ Забор I, могильник; 3 ‒ Забор I, селище; 4 ‒ Калашниково I, могильник; 5 ‒ Калашниково I, селище; 6 ‒ Калашниково II, селище; 7 ‒ Гамы I, селище; 8 ‒ Гамы II, селище; 9 ‒ Гамы III, селище; 10 ‒ Ломотино I, городище; 11 ‒ Ломотино I, костище; 12 ‒Ломотино I, селище;

13 ‒ Ломотино II, селище; 14 ‒ Ломотино III, селище; 15 ‒ Ломотино IV, селище;

16 ‒ Зуята I, селище

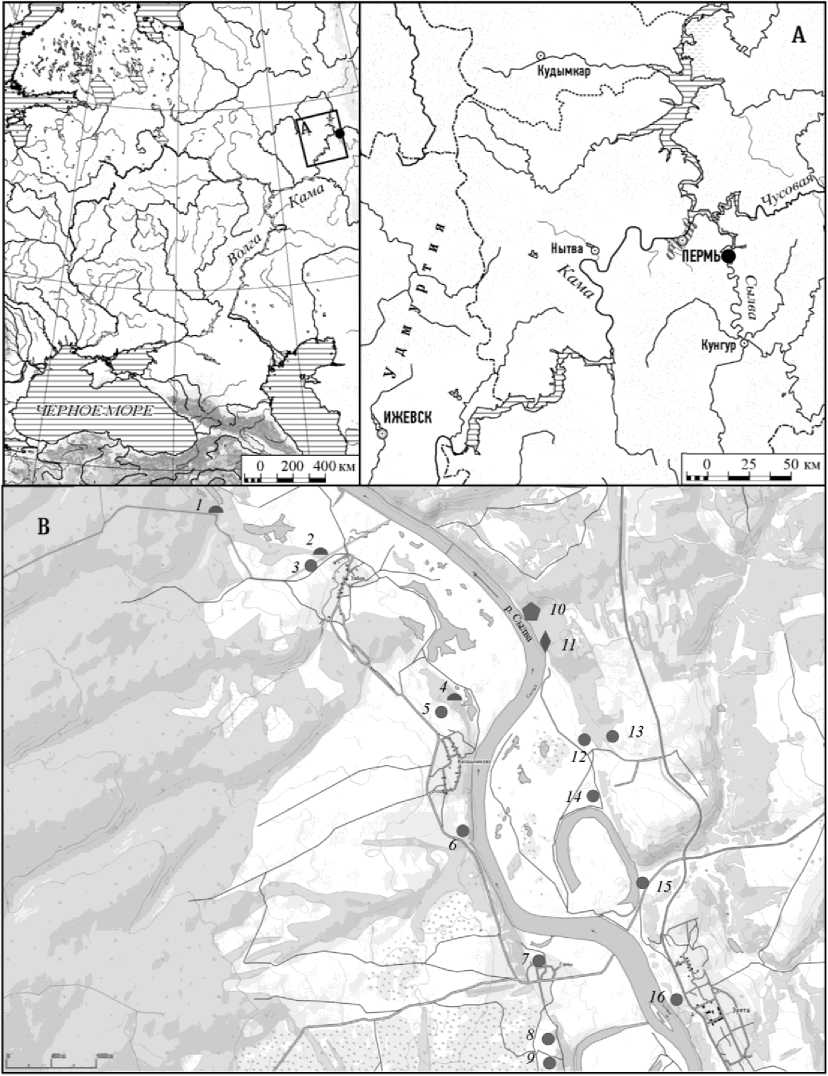

Рис. 2. План Калашниковского I могильника

Описание погребального комплекса кургана № 17

Курган имел близкую к округлой форму, насыпь достаточно сильно оплыла. Диаметр насыпи, фиксируемой на поверхности, достигал 9 м. Высота от дна курганных канавок достигала 1,4 м. При разборе курганной насыпи выяснилось, что насыпь неоднородная, представляет собой основную насыпь над погребением 1 и досыпку кургана в процессе совершения погребения 2. Сама насыпь состоит из красной глины (слой 9) и слоя серого белесого суглинка – объем насыпи, сложенный из дерновых блоков (слой 15). Курганные канавки имели ширину 1‒1,5 м, глубину ‒ до 0,8 м. Часто канавки от разных курганных насыпей перекрывали друг друга, заполняясь расползающейся насыпью, что усложняло возможности их атрибуции и определения принадлежности к конкретной курганной насыпи. В границах сектора 1 не зафиксировано остатков поселенческих конструкций, как в раскопе 2012 г. Основное заполнение курганных канавок – слой серо-черного пестроцвета (слой 13) и слой светло-серого суглинка (слой 6) (подробнее см. описание стратиграфии). В курганных канавках были найдены фрагменты керамических сосудов. Курган содержал три погребения. Погребение 3 – отдельное захоронение меча в первоначальной курганной канавке насыпи погребения 1.

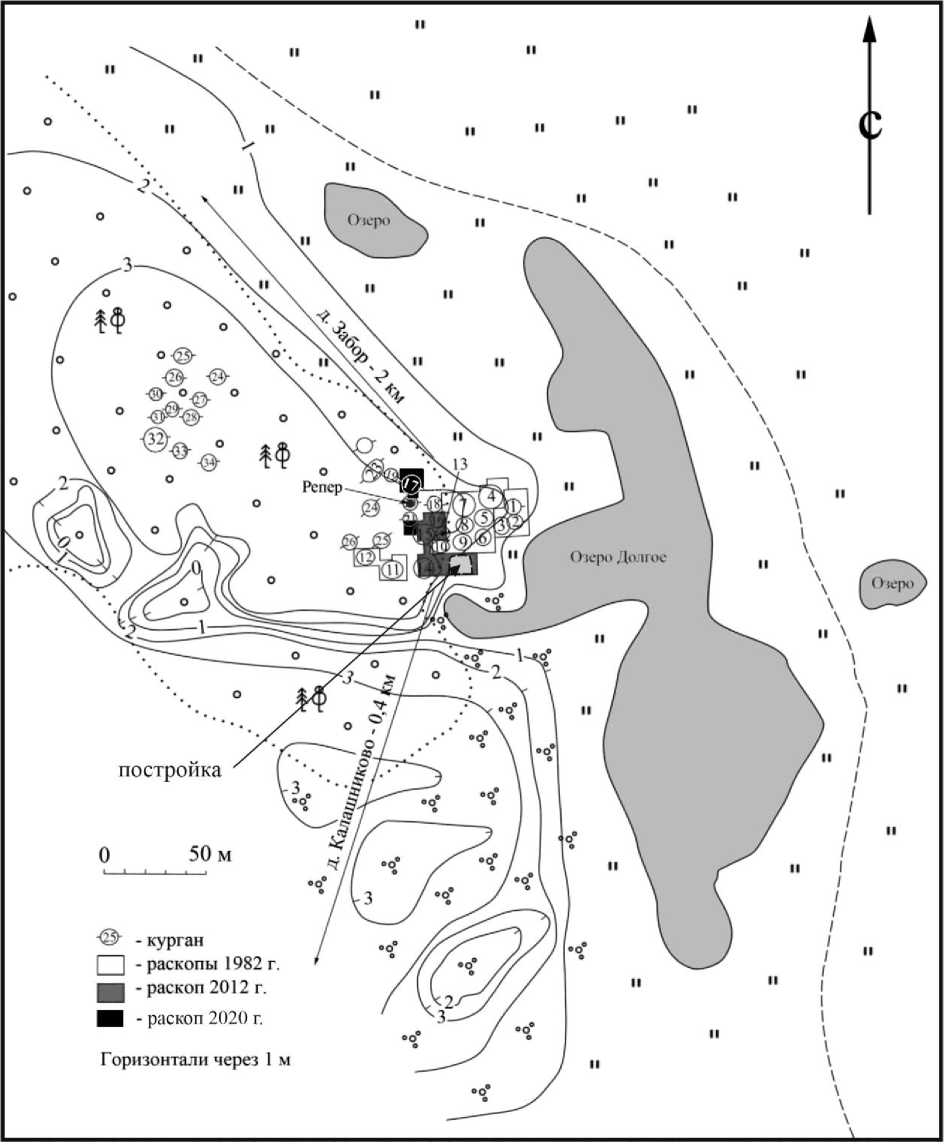

Стратиграфия курганной насыпи. Стратиграфия кургана была зафиксирована двумя широкими бровками, разрезающими насыпь крест-накрест, которые были сняты с обеих сторон, что позволило более детально разобраться в относительной хронологии погребений и грабительских вкопов. В целом стратиграфия имеет следующую картину (рис. 3)2:

-

1. Сверху залегал слой дерна – черной рыхлой лесной почвы. Слой фиксировался на всей протяженности стенки. Мощность слоя составляла 0,06‒0,19 м (слой 1).

-

2. Далее залегал слой серо-коричневого ленточного пестроцвета – выброс из грабительского вкопа (слой 2). Слой располагался двумя линзами по поверхности курганной насыпи. Мощность cлоя достигала 0,18 м.

-

3. Далее на участке Е-И/12 располагался слой погребенного дерна – слой дневной поверхности кургана на момент разграбления (слой 3). Его мощность достигала 0,18 м.

-

4. После этого залегал слой коричневого суглинка с углистыми вкраплениями – слой основной насыпи кургана и заполнения погребений. Слой фиксируется на всех участках в насыпи, где выклинивается на участке К/12, разрушаемый канавкой и имеет минимальную мощность на участке Е/12. На участке Ж-И/12 в слой 9 вклинивается мощная прослойка слоя 15, разделяя его на две прослойки. Мощность слоя в насыпи кургана достигает 0,61 м. Мощность слоя в заполнении погребения 1 достигает 0,64 м (слой 9).

-

5. На участке К/12 под слоем 1 залегал слой серо-черного пестроцвета – слой заполнения канавки. Слой располагался вытянутой линзой, котловидной формы, длиной 1,5 м. Мощность достигает 0,30 м (слой 13).

-

6. Под слоем 13 в заполнении канавки фиксируется котловидная линза светло-серого суглинка, повторяющая профиль дна канавки (слой 6). Мощность слоя достигает 0,15 м.

-

4. На участке Ж-И/12 в слой 9 вклинивается мощная прослойка слоя серого белесого суглинка (слой 15), разделяя его на две прослойки. Слой 15 располагается выклинивающейся к краям полы кургана мощной линзой. Мощность достигает 0,67 м. Слой является частью насыпью кургана, вероятно, выполненной из дерновых блоков.

-

6. По всей длине профиля, за исключением тех частей, где слой разрушается курганными канавками и погребением, фиксируется слой бело-серого суглинка – погребенный дерн и почва – дневная поверхность на момент сооружения курганных насыпей (слой 11). Мощность слоя достигает 0,30 м, за исключением участка Ж/12, где зафиксирован корневой карман глубиной до 0,60 м.

-

7. На участке Ж-З/12 в центральной части погребения 1 фиксируется слой рыжего суглинистого пестроцвета (слой 12). Слой является заполнением погребения 2. Мощность слоя составила 0,40 м. Слой 12 также является заполнением ранних перекопов погребений.

-

8. Материк – красно-коричневый суглинок (слой 17).

Таким образом, анализ стратиграфии дает нам следующую последовательность в сооружении объектов кургана. После того, как было сделано погребение 1, была сделана насыпь из слоя 9 и укреплена от расползания дерновыми блоками (слой 15). В канавке, выкопанной в ходе возведения насыпи, было сделано погребение меча (погребение 3). После некоторого времени, продолжительность которого установить сложно, было произведено погребение 2, для сооружения которого была выкопана насыпь с западного края, после чего погребение было засыпано и досыпана насыпь слоем 9, который был взят из новой канавки на участке К/12-13. С северной стороны произошло оползание насыпи по склону.

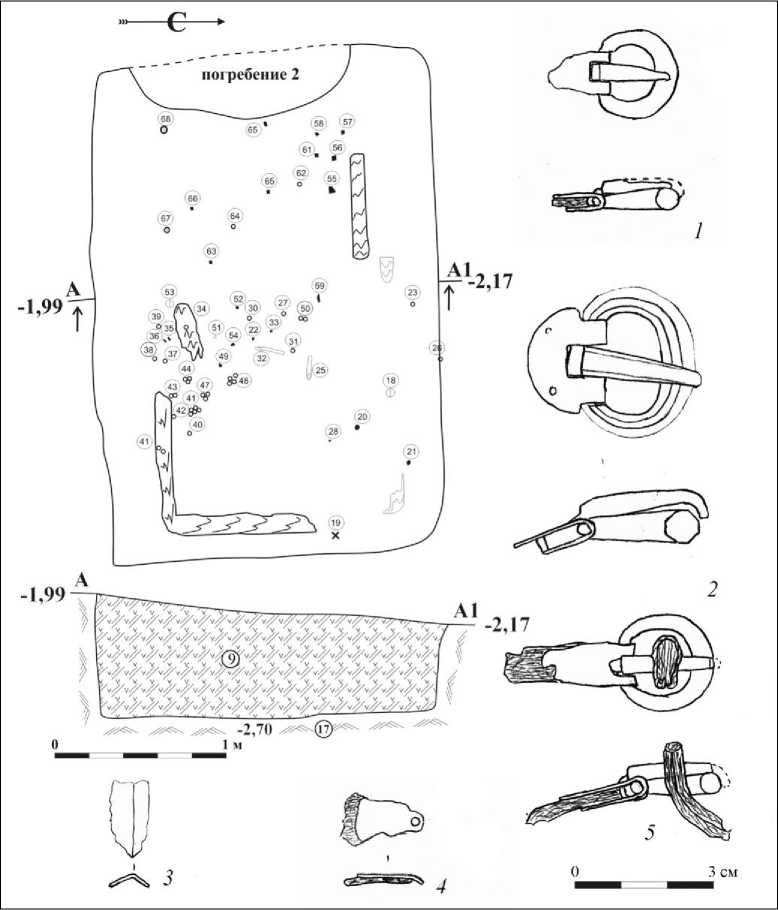

Рис. 3. План раскопа 2020 г. (сектор 1, курган № 17) и профилей бровок по линиям З/11-14 и Е-К/12

Погребение 1 (17/1) . Погребение (рис. 4) располагалось в центре насыпи, имело подпрямоугольную форму размером 3,00×2,10 м. Ориентированно по линии З‒В. Первоначальная насыпь погребения 1 имела диаметр около 7 м и ограждалась канавкой, расположенной на участке З-Е/11-14. В профиле погребение имело наклонные стенки с небольшими ступеньками в верхней части вдоль длинных стенок. Заполнение могилы ‒ коричневый суглинок (слой 9). В профиле погребения зафиксированы два разновременных вкопа. Поздний вкоп заполнен заплывшей лесной почвой, имел в профиле котловидную форму, шириной 1,8 м, глубиной до

1,00 м. Вкоп не достигал дна погребения. Более ранний вкоп в профиле повторял профиль могильной ямы, но был более узким, разрушил центральную часть погребения. Ширина вкопа в профиле составила 1,40 м, глубина от современной поверхности курганной насыпи составляет 1,68 м. Вкоп достигает дна погребения и разрушает его практически полностью. В юговосточном, северо-восточном углу и вдоль северной стенки погребения фиксируются остатки деревянных плах от настила на дне погребения. В засыпи грабительского вкопа, на дне погребения найдены отдельные зубы и неопознаваемые человеческие кости. Поздний грабительский вкоп, вероятно, можно отнести к раскопкам крестьян в XIX в. Ранний вкоп значительно древнее, о чем говорит тот факт, что его заполнение совершенно лишено гумуса и по составу очень незначительно отличается от материкового слоя (слой 17) и слоя насыпи кургана (слой 9). Вероятно, погребение после вскрытия было зарыто. В нем найден значительный погребальный инвентарь. Девять обломков железных предметов, в основном обломки ножей. Бронзовые пряжки представлены тремя экземплярами:

-

1. Бронзовая пряжка с овальной рамкой, с восьмигранным сечением и расширением в передней части, имела полукруглый щиток, крепящийся к ремню двумя штифтами. Язычок имел уступ с задней части, грани по длинным сторонам, облегал рамку, достигая ее середины (см. рис. 4, 2 ). Размеры пряжки: щиток ‒ 2,3×1,7 см, рамка ‒ 3,4×2,6 см.

-

2. Бронзовая пряжка с округлой рамкой, с незначительным расширением в передней части. Щиток имел вытянутую трапециевидную форму. Язычок имел уступ с задней стороны. Передний край язычка не сохранился, но, судя по отпечаткам патины, достигал середины рамки. На язычке сохранился фрагмент встречного ремня. Пряжка являлась частью обувного набора (см. рис. 4, 5 ). Размеры пряжки: щиток ‒ 2,1×1 см, диаметр рамки ‒ 2,1 см.

-

3. Небольшая бронзовая пряжка (2352/63) имеет округлую рамку со значительным утолщением передней части, щиток и язычок сильно коррозированы. Судя по отпечаткам окис-лов, язычок плотно облегал рамку и достигал середины сечения. В задней части язычка присутствует уступ (см. рис. 4, 1 ). Размеры пряжки: щиток ‒ 1,3×1 см, рамка ‒ 2,0×1,8 см.

Фрагмент двускатного наконечника ремня из согнутой вдоль пластины, вытянутой формы, сужающейся к концу (см. рис. 4, 3 ). Аналогичные наконечники входят в наборы обувной гарнитуры.

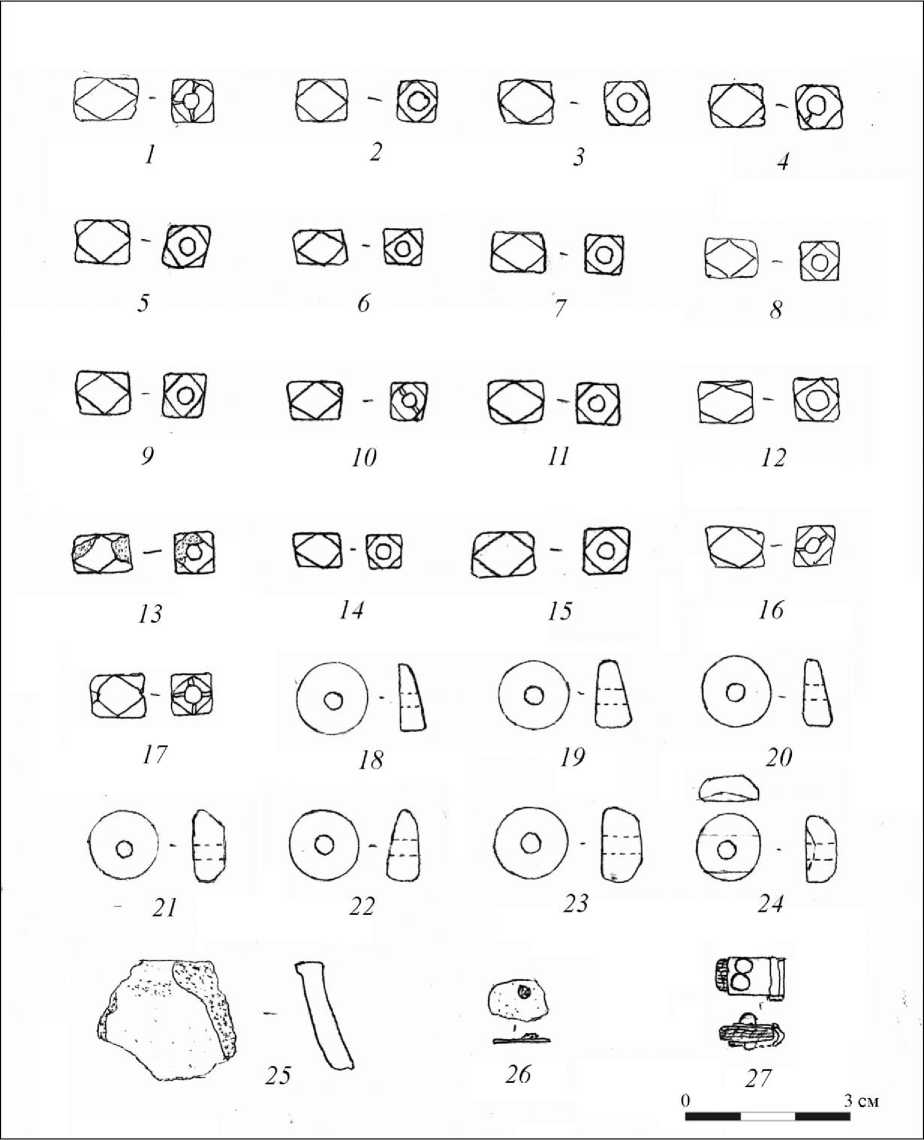

В погребении найдено 30 экземпляров бус, которые представлены двумя типами:

-

а) янтарные бусы таблетковидной формы (7 экз.) (рис. 5, 18‒24 ), небольших размеров ( d = 11‒13 мм), имеют неровные края и обрезку; аналогичные бусы известны в погребениях Калашниковского могильника из предыдущих раскопов (рис. 6, 13 , 15 , 16 ), соответствуют типу XA3, выделенному Е. В. Голдиной на материалах неволинской культуры [ Голдина , 2010, с. 43, рис. 28, 33], встречаются на большинстве курганных могильниках [ Перескоков , 2018, с. 58];

-

б) стеклянные бусы из глухого темно-синего стекла, четырнадцатигранной формы (23 экз.) (см. рис. 5, 1‒17 ); данная форма бус характерна для эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья, соответствует типу IVA49, выделенному Е. В. Голдиной на материалах неволинской культуры [ Голдина , 2010, с. 32, рис. 22, 34].

В засыпи погребения также были найдены обломки наконечников ремня в форме согнутой пополам пластины с валиком на конце, коробочковидной формы, крепящейся к ремню двумя выпуклыми заклепками (см. рис. 5, 27 ), размеры наконечника ‒ 0,7×1 см. Также в засыпи были найдены обломок спиральновитой пронизки и фрагменты неорнаментированной керамики, в том числе один венчик сосуда (см. рис. 5, 25 ).

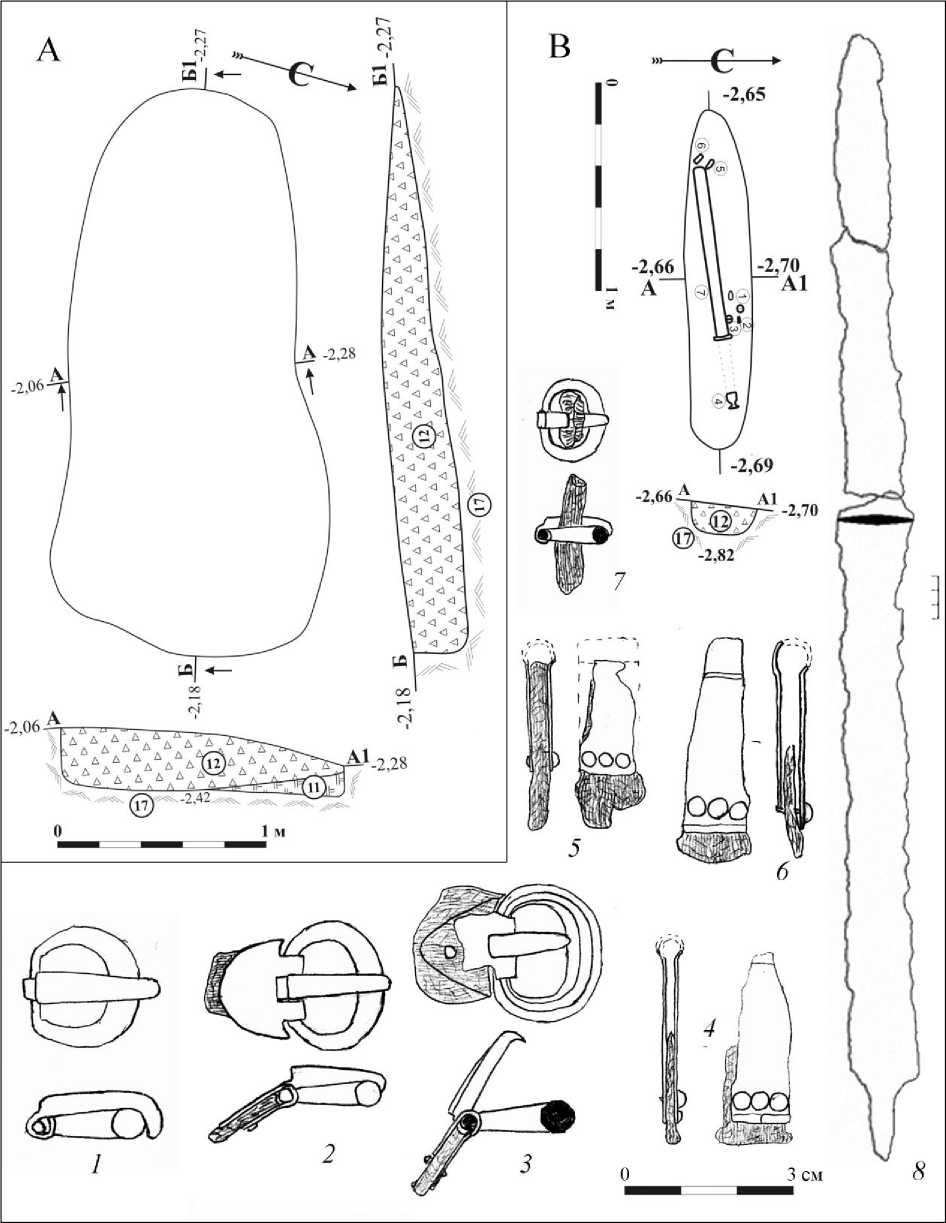

Погребение 2 (17/2). Погребение смещено к западу от погребения 1, совершено несколько позже погребения 1, частично его разрушая (рис. 7А). После сооружения погребения 2 курганная насыпь была досыпана с запада и севера, засыпав первоначальную курганную канавку погребения 1, после чего насыпь обрела свои окончательные размеры и внешние канавки. Погребение имело неровную подовальную форму размером 2,60×1,10 м. Ориентировано по линии ЗЮЗ‒ВСВ. В профилях оно имело относительно плоское дно и вертикальные стенки с закругленными углами. Заполнение погребения ‒ слой рыжего суглинистого пестроцвета (слой 12), который близок по содержанию заполнению ранних перекопов, что может косвенно говорить о раннем (синхронном функционированию могильника) их сооружению. Находок в погребении не найдено.

Погребение 3 (17/3). Погребение располагалось на дне курганной канавки погребения 1, и, вероятно, произведено единовременно с ним. Погребение 3 представляет собой отдельное погребение меча. Яма имела вытянутую форму размером 1,5×0,30 м. Ориентировка погребения З‒В. В профиле оно имело котловидную форму глубиной 0,16 м. Заполнение погребения ‒ слой рыжего суглинистого пестроцвета (слой 12). Канавка была засыпана сверху слоем курганной насыпи при сооружении погребения 2.

В погребении был найден меч с набором портупейной гарнитуры (рис. 7, В).

Меч имел длину 84 см, лезвие ‒ 77 см. Ширина клинка составляла около 5 см. Клинок имел обоюдоострую заточку. На поверхности клинка сохранились фрагменты деревянных ножен. Перекрестие, судя по очертаниям тлена, имело брусковидную форму (см. рис. 7, В, 8 ). На расстоянии 27 см от перекрестия было зафиксировано пятно окисла в форме рюмки размером 7×5 см, что, очевидно, является остатками рюмковидного навершия (см. рис. 7, В).

Вместе с мечом найден характерный для портупеи набор пряжек и наконечников ремней (см. рис. 7, В, 1‒7 ):

-

1. Пряжкой основного ремня являлась, судя по всему, массивная пряжка (2352/66) с восьмигранным сечением рамки, которая имела овальную форму с утолщением в передней части. Язычок имел уступ с задней стороны, срезанные края внешней грани, плотно прилегал к рамке и доходил до ее середины. Щиток целиком не сохранился, но, судя по оттиску на коже ремня, имел треугольную форму, крепился к ремню при помощи одного штифта (см. рис. 7, В, 3 ). Размеры пряжки: щиток ‒ 1,8×1,8 см, рамка ‒ 2,5×2,0 см.

-

2. Бронзовая пряжка с округлой рамкой, утолщением в передней части, язычок имел уступ с задней части и плотно прилегал, доставая до середины рамки. Щиток имел форму лун-ницы, крепился к ремню с помощью штифта (см. рис. 7, В, 2 ). Размеры пряжки: щиток ‒ 1,8×1,5 см, рамка ‒ 2,4×1,8 см.

-

3. Бронзовая пряжка, без щитка, имела овальную рамку с утолщением передней части, и массивный язычок, с уступом в задней части и плотно прилегающий к рамке, выступая за ее середину (см. рис. 7, В, 1 ). Размер пряжки ‒ 2,2×2,0 см.

-

4. Маленькая бронзовая пряжка, без щитка, с рамкой овальной формы, утолщением в передней части. Язычок имел уступ с задней части и плотно прилегал, доставая до середины рамки. На язычке сохранился фрагмент узкого ремня подтяжки (см. рис. 7, В, 7 ). Размер щитка пряжки ‒ 1,3×1,5 см.

-

5. Наконечники ремня однотипны и характерны для портупейных наборов. Сделаны из вытянутой узкой бронзовой пластины, согнутой пополам, с утолщением на конце в виде валика. Крепятся к ремню тремя выпуклыми заклепками и кольцом из тонкой проволоки (см. рис. 7, В, 4‒6 ).

Хронология погребальных комплексов. Комплекс погребений кургана № 17 представляется хронологически весьма компактным. Все представленные предметы имеют аналогии в курганных могильниках Пермского Прикамья, а также полный набор аналогий в курганной части Тураевского могильника. Хронология комплексов финала раннего железного века Пермского Приуралья разработана автором [ Перескоков , 2017, 2018, 2020, 2022]3. Представленные в погребении пряжки относятся к хроноиндикаторам, характерным для хронологической группы 3, которую было предложено выделить в культурно-хронологический горизонт Тураево-Кудаш (третья четверть IV – начало V вв.) [ Перескоков , 2018, с. 102‒104], чему вполне соответствуют и зафиксированные детали погребального обряда.

В 2022 г. вышел четвертый том «Археологии Волго-Уралья», где свой взгляд на хронологию древностей эпохи Великого переселения народов изложил И. О. Гавритухин [Гавритухин, 2022]. В том же издании представлен хронологический разбор комплексов курганной части Ту-раевского могильника [Гавритухин, Красноперов, 2022], который был взят за эталонный для построения всей хронологической схемы. Рассматриваемый нами комплекс кургана № 17 содержит хроноиндикаторы набора ТК-2 Тураевских курганов. Предложенный авторами хронологический разбор убедительно доказывает, что курганные погребения Тураевского могильни- ка необходимо датировать четвертой четвертью IV в., что делает необходимым и корректировку абсолютной датировки культурно-хронологического горизонта Тураево-Кудаш, который также следует датировать четвертой четвертью IV в.4

Обсуждение и выводы

Калашниковский курганный могильник располагается на выступе пойменной террасы левого берега р. Сылвы, рядом с д. Калашниково, Кунгурского городского округа Пермского края, на берегу старичного озера Долгое. Первые три кургана, раскопанные Г. Т. Ленц в 1982 г., располагались на краю выступа. Раскопки в 1982 г. были продолжены Ю. А. Поляковым, который исследовал еще девять курганных насыпей на свободной от леса площадке выступа. В 2012 и 2020 гг. исследования были продолжены автором, было исследовано еще шесть курганных насыпей. Раскопы 2012 и 2020 гг. прирезались к предыдущим раскопам по площадке выступа в сторону террасы, что позволило сделать ряд наблюдений стратиграфического и хронологического характера. В ходе работ 2012 г. также были зафиксированы остатки двух построек гляденовской культуры (II‒IV вв. н.э.), предшествующие образованию могильника и нарушающиеся могильными ямами. Остатки одной из них располагались в центральной части площадки и были разрушены курганом 15. Вторая постройка располагалась на южном склоне площадки. В профилях стенок раскопа, где была зафиксирована вторая постройка, был прослежен слой оглеения, указывающий на длительное или систематическое подтопление данного участка. Слой стратиграфически расположен как раз на уровне постройки. Сверху постройка перекрывалась насыпью ближайшего кургана. Сами же курганные погребения, располагающиеся на площадке и краю выступа (раскопы Г. Т. Ленц и Ю. А. Полякова), датируются V в. н.э. [ Мингалев , Перескоков , 2016]. Курган № 17, находившийся из раскопанных в наибольшем отдалении от оз. Долгое на более высоком участке, датируется горизонтом Тураево-Кудаш (4-й четвертью IV в. н.э.).

Имея данные планиграфии, хронологии и стратиграфические наблюдения погребальных комплексов, мы можем реконструировать этапы функционирования объектов на памятнике. Гляденовское поселение, существовавшее здесь во II‒IV вв. н.э., связано с периодом освоения гляденовцами среднего течения р. Сылвы на среднем и позднем этапах гляденовской культуры. Не позднее третьей четверти IV в. пойма р. Сылвы на данном участке подтапливается, и поселение на выступе пойменной террасы становиться непригодным для обитания. Его забрасывают, переселяясь выше на коренную террасу, где известны Калашниковские I‒II селища, с керамикой, аналогичной могильнику. В этот период формируется слой оглеения на участке, где расположена постройка. При этом в 4-й четверти IV в. на более возвышенном и сухом участке начинает функционировать курганный могильник, который не может датироваться ранее; наиболее крайние погребения к затопляемому участку ‒ это исследованный курган № 17. Однако в V в. н.э. могильник начинает распространяться на весь мысовой выступ, полностью его заполняя, что говорит о том, что площадка более не подвергается затоплению. Схожие процессы были зафиксированы на Якшевитовском I селище, которое располагается в 6 км по прямой (13 км по реке), выше по течению, где позднегляденовское поселение в высокой пойме также было затоплено, после чего продолжило функционировать уже в неволинское время [ Мингалев , 2020].

Таким образом, проведенные исследования позволяют зафиксировать процессы существенного подтопления поймы р. Сылвы, которые привели к забрасыванию удобных мест для проживания гляденовского населения, появлению на них курганных захоронений в 4-й четверти IV в. н.э. и постепенному восстановлению приемлемого для ведения хозяйства водного режима в V в. н.э. а также изменению адаптационных моделей постгляденовского населения бассейна р. Сылвы в раннем Средневековье.

Рис. 4. Калашниковский могильник. Курган 17. Погребение 1. Вещи: 1 , 2 , 5 ‒ бронзовые пряжки;

-

3 , 4 ‒ фрагменты бронзовых наконечников ремней. Условные обозначения к плану:

-

18 ‒ пряжка, ‒2,42; 19 ‒ проба угля, ‒2,50; 20 ‒ фрагмент железного предмета, ‒2,49;

21 ‒ фрагмент железного предмета, ‒2,51; 22 ‒ пластина белого металла, ‒2,54; 23 ‒ фрагмент медного предмета, ‒2,54; 24 ‒ фрагмент дерева, ‒2,58; 25 ‒ кость, ‒2,53; 26 ‒ фрагмент керамики неорнаментированный, ‒2,45; 27 ‒ фрагмент дерева, ‒2,56; 28 ‒ зуб человека (маляр), ‒2,60; 29 ‒ мелкие фрагменты зуба человека; 30 ‒ фрагмент керамики неорнаментированный, ‒2,53; 31 ‒ мелкие фрагменты зуба, ‒2,55; 32 ‒ кость человека, ‒2,54; 33 ‒ мелкие фрагменты зуба, ‒2,55;

34 ‒ зубы, ‒2,55; 35 ‒ бусина, ‒2,55; 36 ‒ пронизка, ‒2,55; 37 ‒ бусина, ‒2,57;

-

38 ‒ бусина, ‒2,57; 39 ‒ бусина, ‒2,57; 40 ‒ бусина, ‒2,57; 41 ‒ развал бусин 5 шт., ‒2,57;

42 ‒ бусина, ‒2,57; 43 ‒ развал бусин 2 шт., ‒2,59; 44 ‒ развал бусин 3 шт., ‒2,59;

45 ‒ бусина 2 шт., ‒2,59; 46 ‒ зубы 3 шт., ‒2,59; 47 ‒ скопления бус 4 шт., ‒2,59; 48 ‒ скопления бус 4 шт., ‒2,60; 49 ‒ зуб, ‒2,55; 50 ‒ бусина 2 шт., ‒2,51; 51 ‒ фрагмент зубов, ‒2,59; 52 ‒ фрагмент металлического изделия, ‒2,61; 53 ‒ пряжка, ‒2,60; 54 ‒ железный предмет, ‒2,60;

55 ‒ фрагмент железного ножа, ‒2,49; 56 ‒ фрагмент железного ножа, ‒2,57; 57 ‒ фрагмент металлического изделия, ‒2,59; 58 ‒ фрагмент железа, ‒2,59; 59 ‒ фрагмент железного предмета, ‒2,58; 60 ‒ железо, ‒2,59; 61 ‒ накладка, ‒2,60; 62 ‒ бусина, ‒2,58; 63 ‒ венчик, ‒2,58; 64 ‒ бусина, ‒2,58; 65 ‒ фрагмент железного предмета, ‒2,60; 66 ‒ фрагмент железного предмета, ‒2,60;

67 ‒ пряжка, ‒2,60; 68 ‒ пряжка, ‒2,60

Рис. 5. Калашниковский могильник. Курган 17. Погребение 1. Вещи: 1‒17 ‒ бусы из синего стекла; 18‒24 ‒ янтарные бусы; 25 ‒ венчик керамического сосуда;

26 , 27 ‒ фрагменты бронзовых наконечников ремней

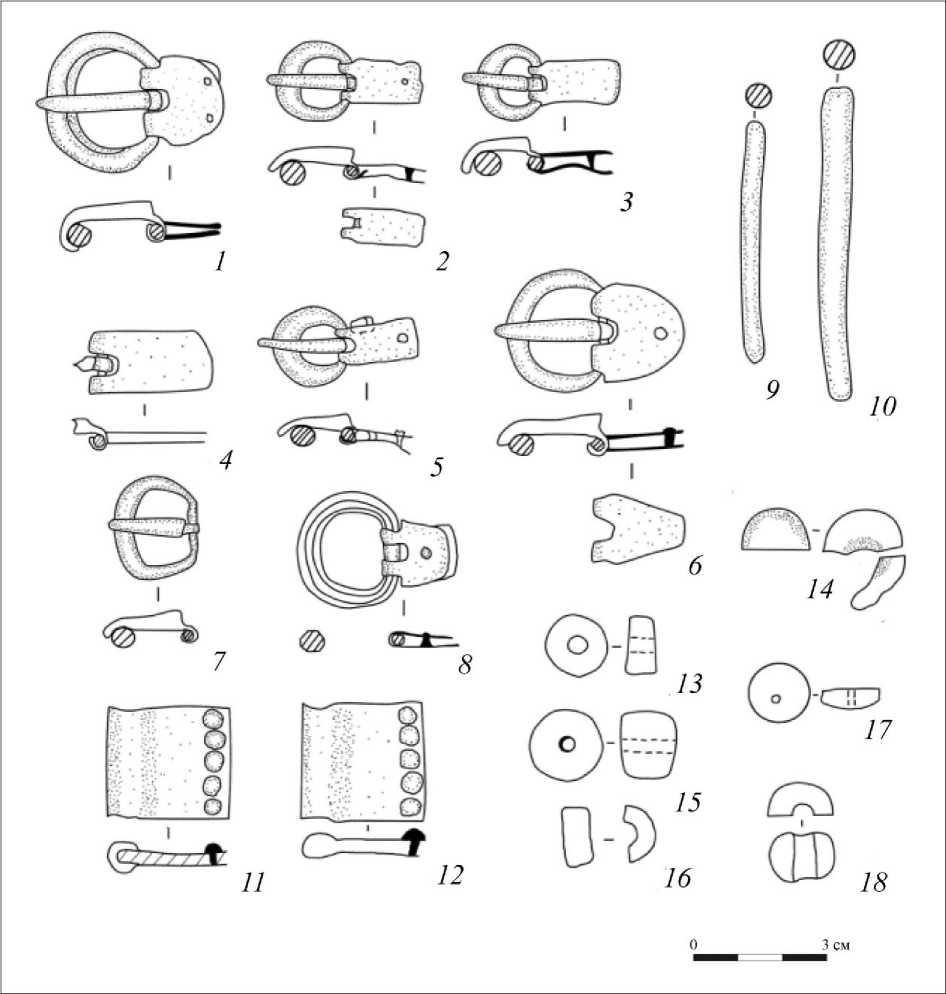

Рис. 6. Калашниковский могильник. Материал из раскопок 1982 г.: 1 , 14 , 17 , 18 ‒ курган 5, погребение 2; 2 , 3 , 8 ‒ курган 5, погребение 1; 12 , 13 , 15 , 16 ‒ курган 7, погребение 2; 4‒6 ‒ курган 1, погребение 1; 9 , 10 ‒ уч. И/37, курганная канавка; 11 ‒ курган 2, погребение 1;

7 ‒ курган 10, погребение 3; 5 ‒ уч. К/28, грабительский вкоп; 1‒8 ‒ бронзовые пряжки; 9 , 10 ‒ бронзовые дроты; 11 , 12 ‒ наконечники ремней; 13 , 15 , 16 ‒ янтарные бусы; 14 ‒ сферический предмет из мела; 17 , 18 ‒ стеклянные бусины (по В. В. Мингалеву и М. Л. Перескокову [ Мингалев , Перескоков , 2016])

Рис. 7. Калашниковский могильник. Курган 17: А ‒ погребение 2; B ‒ погребение 3. Вещи: 1‒3 , 7 ‒ бронзовые портупейные пряжки; 4‒6 ‒ фрагменты бронзовых наконечников ремней; 8 ‒ железный меч. Условные обозначения к плану: 1 ‒ бронзовая пряжка, ‒2,71; 2 ‒ бронзовый наконечник ремня, ‒ 2,71; 3 ‒ бронзовая пряжка, ‒2,70; 4 ‒ навершие меча, ‒2,68; 5 ‒ бронзовая пряжка, ‒2,63; 6 ‒ бронзовый наконечник ремня, ‒2,72; 7 ‒ меч, ‒2,70

Список литературы Курган № 17 Калашниковского могильника: хроно- логия и экологический контекст

- Гавритухин И.О. Хронология и динамика культур в конце позднесарматского времени и начале эпохи Великого переселения народов // Археология Волго-Уралья: в 7 т. Т. 4. Эпоха Великого переселения народов. Казань: Изд-во АН РТ, 2022. С. 272‒316. EDN: VDSDGT.

- Гавритухин И.О., Красноперов А.А. Тураевский курганный могильник // Археология Волго-Уралья: в 7 т. Т. 4. Эпоха Великого переселения народов. Казань: Изд-во АН РТ, 2022. С. 175‒192. EDN: KZMJOL.

- Голдина Е.В. Бусы могильников неволинской культуры (конец IV‒IX вв.). Ижевск: Удмурт. гос. ун-т, 2010. 264 с. ISBN: 978-5-89806-122-7. EDN: QPQOHV.

- Малашев В.Ю. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского времени // Сарматы и их соседи на Дону. Материалы и исследования по археологии Дона. Ростов н/Д.: Терра: Гефест, 2000. Вып. I. С. 194–232. EDN: VGBIKX.

- Мингалев В.В. Выявление затопления сылвинской высокой поймы в сер. I тыс. н.э. // Экология древних и традиционных обществ: материалы VI Междунар. науч. конф., Тюмень, 2–6 ноября 2020 г. Тюмень: Тюмен. Науч. центр СО РАН, 2020. Вып. 6. С. 135‒137. EDN: RRVGZG.

- Мингалев В.В., Перескоков М.Л. Хронология и культурная принадлежность Калашниковского курганного могильника (по материалам раскопок 1982 г. и 2012 г.) // XV Бадеровские чтения по археологии Урала и Поволжья: материалы Всерос. науч.-практ. конф., Пермь, 9‒12 февраля 2016 г. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2016. С. 145‒154. EDN: WLZKCA.

- Перескоков М.Л. Комплексы III века гляденовской культуры Пермского Прикамья (к вопросу об интеграции в систему связей Восточной Европы) // Вестник Перм. ун-та. История. 2022. № 1(56). С. 48–71. DOI: 10.17072/2219-3111-2022-1-48-71. EDN: GCGYBD.

- Перескоков М.Л. Пермское Приуралье в финале раннего железного века / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2018. 320 с. ISBN: 978-5-7944-3172-8. EDN: SLVVLR.

- Перескоков М.Л. К вопросу о верхней дате существования гляденовской культуры: динамика культурной трансформации // Вестник Перм. ун-та. История. 2020. № 1. С. 34–49. DOI: 10.17072/2219-3111-2020-1-34-49. EDN: SDPNOI.

- Перескоков М.Л. Культурно-хронологический горизонт Тураево-Кудаш: теоретический аспект // Тр. IV (XX) Всерос. археолог. съезда в Казани. Казань: Отечество, 2014. Т. II. С. 378–381. EDN: VDBBXF.

- Перескоков М.Л. Курган с воинским погребением V в. на могильнике Кала-Урын // Вестник Перм. ун-та. История. 2017. № 1 (36). С. 84‒97. DOI: 10.17072/2219-3111-2017-1-84-97. EDN: YMRVUZ.