Курган эпохи энеолита на юге Воронежской области

Автор: А. М. Скоробогатов, В. Д. Березуцкий, С. В. Васильев, Ф. Г. Курбанова, Т. А. Пузанова, Т. Ф. Трегуб

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 264, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья вводит в научный оборот материалы погребений эпохи энеолита, происходящие из кургана, расположенного на Среднем Дону (Воронежская область). Обнаруженный в кургане инвентарь (керамика с примесью раковины, подвески из зубов оленя, наконечники стрел и орудия из кремня, металлические пронизки) в совокупности с абсолютными датировками указывает на энеолитическую принадлежность публикуемого комплекса (втор. пол. V тыс. до н. э.). Спорово-пыльцевой анализ погребенной почвы под курганом свидетельствует о кратковременном похолодании и повышенной увлажненности в период сооружения кургана.

Средний Дон, энеолит, курган, погребальный инвентарь, стратиграфия, хронология, спорово-пыльцевой анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143176903

IDR: 143176903 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.264.75-89

Текст научной статьи Курган эпохи энеолита на юге Воронежской области

В 2019 г. археологическая экспедиция ВГПУ «Возвращение к истокам» под руководством В. Д. Березуцкого исследовала курган 6 могильника у хут. Голубая Криница Россошанского района Воронежской области. Курган располагался на западном краю высокого (около 80 м над уровнем поймы) мысовидного выступа правого берега р. Черная Калитва, образованном слиянием Черной Калит-вы и небольшой безымянной, ныне пересохшей речки. Бассейн Черной Калит-вы в пределах территории исследования расположен на высоком, расчлененном оврагами и балками Донском Белогорье. По приустьевой части реки Черной Калитвы, правого притока Дона, проходит современная граница лесостепной и степной физико-географических зон ( Мильков , 1982).

До начала раскопок курган был задернован – покрыт травяной растительностью и кустарником, однако в прошлом местность распахивалась. Курган

1 Исследования были выполнены при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 19-18-00327).

входил в группу более чем из десяти насыпей, значительная часть которых исследована ( Березуцкий, Гринев , 2008).

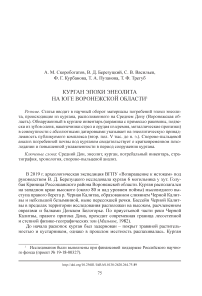

Курган имел полушарую форму, высоту в среднем 0,65 м, диаметр 22 м. Была применена методика раскопок насыпи вручную с оставлением двух вза-имопересекающихся бровок, ориентированных по линии С–Ю (I–I’) и З–В (II–II’) (рис. 1).

Общая стратиграфия под насыпью (в центре кургана) представлена следующим образом: под слоем дерна мощностью до 0,2 м залегал плотный «комковатый» чернозем с примесью меловых включений, мелких камней (железняк, песчаник), вкраплений глины от действия грызунов мощностью до 1,1 м. Материк – желтый суглинок. Погребенная почва (выделялась черным цветом) мощностью 0,2–0,25 м фиксировалась во всех профилях кургана под выкидами из погребений 9 и 10 (погр. 10 – основное, разрушенное впуском в центр кургана погр. 9).

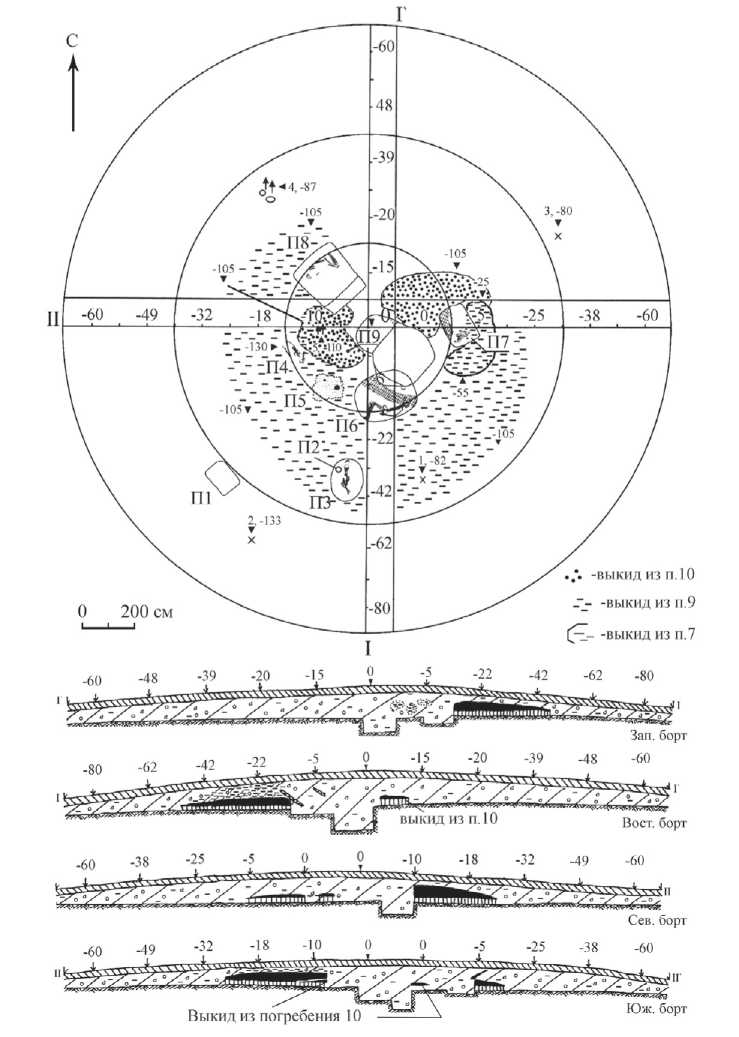

В курганной насыпи, вне погребений, были обнаружены фрагменты керамики катакомбной культуры, обломки стенок сосуда с обильной примесью толченой раковины, кремневые наконечники стрел. Два наконечника располагались в секторе 4. Один из них черешковый, насад с небольшой выемкой, кончик обломан и повторно подретуширован (рис. 2: 9 ), другой – треугольной формы без черешка, но явно сделан из обломка черешкового наконечника – основание подработано крутой ретушью с целью его выравнивания (рис. 2: 7 ). Здесь же, рядом с наконечниками, находились две мелкие неорнаментированные стенки лепного сосуда серого цвета, в тесте – обильная примесь толченой раковины. Еще одно скопление кремневых наконечников стрел (6 экз.) обнаружено в секторе 3 под выбросом, примерно на уровне погребенной почвы, в разбросанном виде (рис. 2: 1–6 ). Такое расположение находок – результат впуска катакомбного погр. 9, разрушившего основное энеолитическое погр. 10 (см. далее по тексту). Наконечники изготовлены из черного мелового кремня с серыми прожилками. Изделия усеченно-ромбической формы (длина – от 8,3 до 4,5 см, ширина – от 1,7 до 2 см), в сечении линзовидные (толщина – 0,4–0,5 см), со сплошной двусторонней обработкой. Одна из сторон изделий обрабатывалась более тщательно, фасетки ретуши упорядочены, приблизительно одного размера. Некоторые из наконечников несут следы утилизации либо дефектов при изготовлении. Так, у некоторых образцов повреждены острия (рис. 2: 1, 5 ), черешок (рис. 2: 2 ) или боковая грань (рис. 2: 4 ).

Находки из кремня и фрагменты керамики с примесью раковины относятся к энеолитическому времени.

Наиболее информативными в кургане оказались погребения эпохи энеолита и средней бронзы (№ 5, 8–10). Погребения 1–4, 6,7 – впускные, безынвентар-ные, относятся к переходному периоду от средней к поздней бронзе. Погребения 3, 6 и 8 прорезали выкид из погр. 9, а выкид из погр. 7 наложился на часть выкида из погр. 9.

Погребение 5 (основное?). Обнаружено в секторе 3, в кольце 3, в 2,5 м к юго-западу от нулевой отметки на уровне материка (-130). Представляло собой остатки трупосожжения. От последнего осталось бесформенное пятно (размером примерно 1 × 1 м) горелого дерева (мелкие ветки) вкупе с отпечатком

Рис. 1. Могильник у хут. Голубая Криница. Курган 6. План кургана ( а – выкид из погр. 10; б – выкид из погр. 9; в – выкид из погр. 7) и профили бровок

Рис. 2. Могильник у хут. Голубая Криница. Курган 6. Изделия из кремня 1–7, 9 – насыпь; 12–21 – погр. 5; 8, 10, 11 – погр. 9

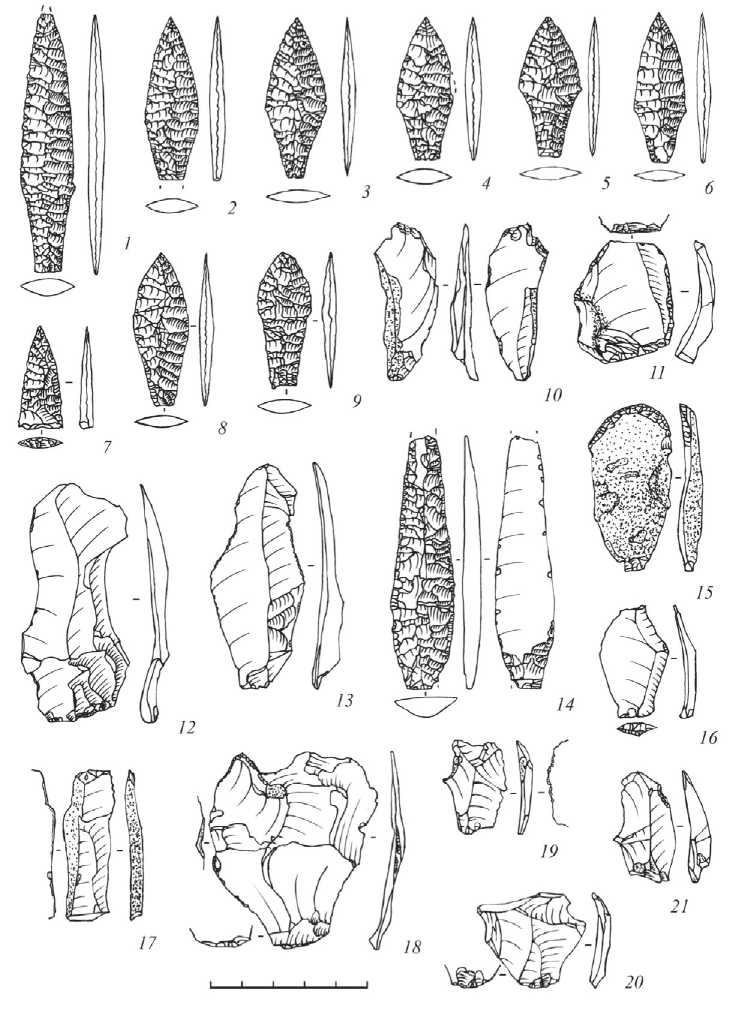

сгоревшей крупноячеистой ткани типа рогожи, фрагмента черепной крышки человека, подвергшейся воздействию огня, небольшого обгорелого фрагмента кости, а также погребальным инвентарем (рис. 3: 4 ).

Сосуд (рис. 2: 1 ) в виде неполного развала находился в угольном пятне вверх днищем. Реставрирован в полный профиль – горшок вытянутых пропорций, с прямым вертикальным венчиком и округлыми плечиками, донце не сохранилось. Диаметр по венчику – 14 см, по плечикам – 18 см, высота венчика – 2,5 см, высота сохранившейся части – не менее 20 см. Толщина стенок – от 0,6 см у венчика до 1,3 см в придонной части. Поверхности светло-коричневого (снаружи) и серого (внутри) цвета, заглажены, иногда до лощения, на внутренней стороне сохранился нагар и подпалины. Тесто плотное, с примесью толченой раковины.

Металлические пронизи (рис. 2: 2 ) в количестве шести экз. находились в пределах пятна западнее сосуда . У некоторых внутри сохранилась органика – возможно, фрагменты основы для нанизывания. Две – удлиненной формы (1,7 см и диаметром 0,8 см), две – подквадратной (длина – 0,85 и 0,93 см, диаметр – 0,7–0,8 см), все в сечении округлые; и еще две – миниатюрные (длина – 0,77 и 0,55 см, диаметр – 0,3 × 0,4 см), в сечении подпрямоугольные. Изготовлены из тонких пластин (толщиной от 0,7 до 0,16 мм), иногда свернутых «внахлест». Одна крупная пронизка подверглась рентгенофлуоресцентному анализу в отделе археологических памятников ГИМ, показавшему химический состав металла: медь – 98,68 %, мышьяк – 1,32 % (низколегированная мышьяковая бронза).

Изделия из кремня (рис. 2: 12–21 ) находились в виде компактного скопления северо-западнее сосуда . Сырье – черный меловой с серыми прожилками кремень либо темно-коричневый кремень с зеленоватым оттенком, иногда с карбонатной коркой.

Представлены ножами на крупных пластинах, с нерегулярной ретушью по боковым острым граням длиной 7,6 см (рис. 2: 12 ) и 7,2 см (рис. 2: 13 ). Не исключено, что как нож использовалась обломанная пластина, одна из граней которой покрыта карбонатной коркой (рис. 2: 17 ). Одно изделие (нож?) со спинки тщательно обработано пологой ретушью, с брюшка имеется лишь нерегулярная ретушь утилизации по обеим граням (рис. 2: 14 ), изготовлено на пластине, в сечении со стороны спинки округлое, с брюшка – плоское (длина – 8,1 см, ширина – 2, 1 см, толщина – 0,6 см). Брюшко со стороны проксимальной части обработано пологой ретушью (возможно, для удобства фиксации в рукоятке).

Не исключено, что часть отщепов с нерегулярной ретушью также могла использоваться в качестве ножей (рис. 2: 16, 18–21 ). Один отщеп со стороны брюшка в проксимальной части, как и один из ножей на пластине, подработан пологой ретушью. Еще один концевой скребок (размеры 5,4 × 2,7 × 0,7 см) со спинки почти сплошь покрыт карбонатной коркой (рис. 2: 15 ).

Уголь и керамика из погребения были продатированы в лаборатории изотопных исследований РГПУ им. Герцена (табл. 1).

Таблица 1. Радиоуглеродные даты. Курган 6, погребение 5

|

Материал |

Шифр лаборатории |

Дата ВР |

Датировка cal ВС |

|

|

1σ (68,2 %) |

2σ (95,4 %) |

|||

|

Уголь |

SPb_3269 |

5397 ± 100 |

4344 (39,4 %) 4222 4201 (10,9 %) 4163 4131 (18,0 %) 4060 |

4444 (2,3 %) 4418 4403 (89,8 %) 4037 4025 (3,3 %) 3989 |

|

Керамика |

SPb_3270 |

5587 ± 120 |

4582 (1,7 %) 4571 4551 (64,8 %) 4329 4283 (1,8 %) 4271 |

4721 (93,4 %) 4228 4095 (0,7 %) 4071 |

Погребение принадлежит к кругу энеолитических древностей.

Погребение 9 (впускное) (рис. 1). Обнаружено в центре кургана под нулевой отметкой в материке.

Погребальное сооружение представляло собой остатки катакомбной конструкции: к шахте овальной формы (1 × 1,55 м), ориентированной по линии ЮЗ–СВ и углубленной в материк на 0,45 м, с юго-востока через ступеньку высотой 0,45 м примыкала прямоугольной формы камера (1,9 × 2,1 м), углубленная в материк на 0,85 м. Ее юго-западная стенка примыкала к погр. 6, которое в этой части могилы наложилось на погр. 9. Из катакомбы происходит мощный материковый выкид серповидной формы, окружавший погребение со всех сторон, кроме северо-восточной. Здесь образовался разрыв, равный примерно 4,5–5,0 м. Выкид имел ширину до 3,2–3,5 м, толщина также значительна (0,5–0,7 м), что хорошо видно в бровках I–I’ и II–II’ (рис. 1). Внешний диаметр круглого в плане выкида составил до 11 м. Выкид состоял в основном из глины, частично смешанной с серым черноземом.

Заполнение шахты и камеры – перемешанный землеройными животными грунт (чернозем, глина), в котором на разной глубине найдено несколько фрагментов костей взрослого человека 35–40 лет (пол не определяется), фрагменты катакомбной керамики, а также кремневые орудия и обработанные зубы оленя.

Кремневые изделия представлены наконечником стрелы (рис. 2: 8 ) черешковой формы. По технике обработки, морфологии и сырью он идентичен наконечникам, находившимся под выкидом и принадлежавшим, судя по всему, погр. 10. Еще два изделия из черного мелового кремня, вероятно, выполняли функции ножей. Одно изготовлено на сколе с нуклеуса (рис. 2: 11 ), другое – на удлиненном отщепе (рис. 2: 10 ).

Подвески из зубов животного (олень). Три изделия со сквозными отверстиями диаметром 0,3 см, на некоторых сохранилась зубная эмаль (рис. 3: 3 ).

Фрагменты катакомбной керамики представлены стенками лепных сосудов с орнаментом в виде налепных расчлененных валиков, оттисков перевитого шнура, псевдотесьмы и оттисков «личинки», налепных шишечек, что характерно для сосудов развитого–позднего этапов катакомбной культуры. Тесто без видимых примесей, внешняя поверхность коричневого цвета. Толщина стенок – 0,6–0,7 см.

Рис. 3. Могильник у хут. Голубая Криница. Курган 6. Погребальный инвентарь

1, 2 – сосуд и металлические пронизки из погр. 5; 3 – зубы оленя из погр. 9; 4 – план погр. 5

1 – металлические пронизки; 2 – кости человека; 3 – кремневые изделия; 4 – сосуд

Погребение относится к кругу катакомбных древностей, судя по керамике, к концу развитого – позднему этапам развития катакомбной культуры.

Вместе с тем, находки в насыпи, а также в заполнении погр. 9 материалов энеолита (в частности, кремневых изделий, зубов оленя) и стратиграфия кургана подтверждают факт разрушения захоронения эпохи энеолита (погр. 10) катакомбным погр. 9. В свою очередь, катакомбное погребение было разрушено сурчиными норами. Сурки полностью перекопали катакомбу, разрушив и скелет, и погребальный инвентарь.

Выводы

Стратиграфические данные позволяют представить следующую картину сложения кургана:

-

1. Первичная насыпь была создана над погребением эпохи энеолита (погр. 10). Об этом свидетельствует не только наличие выброшенных из захоронения наконечников стрел, стенок лепного сосуда с обильной примесью толченой раковины, но и характер выкидов из основного, энеолитического, погребения (№ 10) и впускного катакомбной культуры (№ 9). При внимательном осмотре мощного,в основном лежащего на погребенной почве, выкида из катакомбы погр. 9 удалось установить, что у его начала – ближе к центру кургана – в ряде случаев отмечен иной выкид, незначительный по своим размерам, но также лежащий на погребенной почве. Это хорошо заметно на профилях бровок. Обратимся к ним.

-

2. Вероятно, одновременным погр. 10 является энеолитическое погр. 5 (судя по идентичности кремневого сырья и керамики с примесью раковины). Оно

-

3. Следующим погребением, устроенным в кургане, было погр. 9. Обширная катакомба с мощным выкидом была впущена в самый цент кургана, разрушив основное погребение. Курган был досыпан. Однако погр. 9 было сильно разрушено норами землероев.

-

4. Следующим актом явился впуск в курган погр. 8, катакомба которого не имела выкида, и после его впуска курган не был досыпан.

-

5. Последующие действия связаны с впускными погребениями 1, 3, 4, 6 и 7.

В профиле южного борта бровки II–II’ у самого начала выкида из катакомбы погр. 9 в западной части бровки виден участок, отличающийся по цвету и насыщенности от выкида из катакомбы. При этом выкид из последней накрывает выкид из основного погребения, ложась большей частью на погребенную почву. Подтверждает это положение и характер выкида под отметкой «0» (в 2 м востоку от «0»-репера). Здесь небольшой участок выкида из основного погребения разрезан катакомбой погр. 9. Он имеет протяженность до 0,6 м, толщину до 0,15 м и лежит на погребенной почве. А часть выкида из катакомбы погр. 9, в свою очередь, разрезана впускным погр. 7. Причем толщина выкида из погр. 9 более значительна, чем выкид, фиксируемый под отметкой «0» (в 2 м востоку от «0»-репера). Часть выкида из основного погр. 10 попала и в северный борт бровки II-II’ между отметками «0» и -5. Он имеет протяженность до 3,0–3,4 м, толщину до 0,2 м.

Первичная насыпь, по-видимому, была небольшой, не более 5–6 м в диаметре и крайне невысокой, вряд ли выше 0,2–0,4 м. В погребении находились лепной сосуд (его фрагменты обнаружены в насыпи), кремневые орудия и наконечники стрел, а также просверленные зубы оленя. Все эти предметы были выброшены при впуске в курган погребения 9.

Выкид из погр. 10, таким образом, может быть частично восстановлен. Он располагался двумя фрагментами от «0»-репера: первый – к западу и юго-западу, а второй – к северо-востоку.

находилось юго-западнее основного погребения и не было повреждено впуском более поздних захоронений. Можно предположить, что погр. 5 – «жертвенник» для основного погребения.

Стоит отметить, что наиболее информативным в данном кургане оказался инвентарь энеолитического облика из погребений 5 и 10.

Об архаичности обряда в рамках эпохи палеометалла свидетельствуют наличие просверленных зубов оленя (определение к. б. н., сотрудника Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины Е. Ю. Яниш) и кремневые изделия. Украшения в виде зубов оленя использовались населением Восточно-Европейской равнины с эпохи палеолита, особенно активно – в эпохи неолита и энеолита (Палеолит…, 1982.С. 209; Телегин , 1991. С. 27–29). Среди погребальных комплексов отметим просверленные зубы оленя в могильниках мариупольского типа Поднепровья и Припазовья ( Телегин , 1991. С. 29); грунтовых могильниках Капуловский ( Шапошникова, Бодянський , 1970. С. 116. Рис. 2) и Молюхов Бугор ( Нераденко , 2009. С. 94) в Поднепровье; в Хвалынском I могильнике на Средней Волге ( Кириллова , 2010. С. 370, 371) и Нальчикском – на Кавказе ( Круглов и др. , 1941); в м-ке Джурджулешть в Молдавии ( Rassamakin , 2004. Abb. 72: 11 ); в погребениях у ст. Старонижестеблиевская в Предкавказье ( Шаталин, Резепкин , 2003). Данная категория находок сочеталась в погребениях с пластинами из клыка кабана (Нальчик, п. 53; Старонижестеблиевская, п. 13 и 29), с металлическими украшениями (Нальчик, п. 31 и 86) и, помимо этого, также с бусами из раковины и камня, с кремневыми изделиями (Джурджулешть, п. 3). О редкости и значимости этой категории находок свидетельствует то, что в Хвалынском I могильнике встречены костяные изделия, имитирующие зубы оленя ( Агапов и др. , 1990. С. 68; Кириллова , 2010. С. 370). Подвески из зубов оленя и их имитации входили в состав раннетрипольского Карбунского клада ( Сергеев , 1963. Рис. 12; 13; Дергачев , 1998. Рис. 23–25).

На Нижнем Дону изделия из просверленных зубов оленя встречены в курганном могильнике Новый (к. 132, п. 13) в комплексе с «флажковидными» кремневыми наконечниками майкопского облика (Курганные погребения…, 2014. С. 411. Рис. 307). В Донском регионе такие изделия в закрытых комплексах эпохи ранней и средней бронзы не обнаружены ( Синюк , 1996; Синюк, Матвеев , 2007), вероятно, уже перестали применяться в погребальной практике.

Сосуд с основным признаком энеолитической керамики (позднее нашедшим отражение в древнеямных материалах) – примесью раковины в тесте. Плавная S-видная форма венчика с вертикальным горлом появляется еще в ранних сред-нестоговских материалах (Котова, 2006. С. 175) и продолжает использоваться в поздних («дереивских») керамических комплексах (Котова, 2013. С. 16, 17). К сожалению, отсутствие орнамента не позволяет найти ему более конкретных аналогий. Отметим, что типологически такая посуда характерна для подкурганных погребений степей Северного Причерноморья группы I – вытянуто на спине (Rassamakin, 2004. Abb. 53), хотя встречается и в погребениях с обрядностью «скорченно на спине» (Ibid. Abb. 89, 94).

Интерес вызывают наконечники стрел – все с выделенным черешком-насадом, со сплошной двусторонней обработкой плоской струйчатой отжимной ретушью. Так как некоторые из наконечников несут следы утилизации (либо, что менее вероятно, дефектов при изготовлении), то можно предположить, что перед нами не просто изготовленные для погребального ритуала артефакты, а входившие в колчанный набор покойного реально используемые в прошлом предметы вооружения. Идентичные изделия были выявлены в грунтовом могильнике Терешковский вал, соотносимом А. Т. Синюком с древнеямной культурой ( Синюк , 1996. Рис. 8–10), расположенном в 50 км юго-восточнее Голубой Криницы. Наконечники схожей формы (усеченно-ромбические) встречаются в культурных слоях поселений с энеолитической «дереивской» и константиновской керамикой Днепро-Донского междуречья: Дереивка ( Телегiн , 1973. Рис. 39: 9 ), Васильевский Кордон-27 ( Смольянинов и др. , 2019. Рис. 3: 7, 10, 14 ; 5: 1, 7 ), Раздорское I, слои 6–7 ( Кияшко , 1994. Рис. 12: 2, 3 ), Ракушечный Яр, слой 2А ( Цыбрий и др ., 2019. Рис. 12: 5, 6 ). На сопредельных территориях аналогии из «закрытых» комплексов в материалах эпохи ранней – средней бронзы нам неизвестны. Так, для древнеямной традиции характерны наконечники более малых размеров, треугольной формы, либо с выемкой в основании, либо с небольшим черешком ( Razumov , 2011. Fig. 12–15; Братченко , 2006. Рис. 113–115).

Что касается других кремневых изделий комплекса, то отметим сохранение традиций пластинчатой техники, хотя перед нами уже некрупные длинные, с правильной огранкой спинки, пластины (за исключением одного экземпляра), считающиеся «визитной карточкой» энеолитических степных погребений. Кремневые изделия из Голубой Криницы как раз фиксируют процесс перехода от пластинчатой к отщеповой технике обработки камня.

Аналогии металлическим пронизкам (изделия из тонких свернутых пластин шириной 1 см и более) отметим в первых подкурганных «постмариупольских» погребениях Украины ( Рындина , 1998. Рис. 82), относимых также к дереивской культуре ( Котова , 2013. Рис. 209). Особо выделим подкурганный комплекс Богуслав (кург. гр. 1, к. 23, п. 1) на р. Самара (левый приток Днепра), где в одном погребении встречены разноразмерные пронизки, как в нашем случае ( Рассама-кин , 2004. С. 117, 118. Табл. 368).

Примечателен и химический состав металлапронизки из нашего комплекса находок – низколегированная мышьяковая бронза. Использование мед-но-мышьякового сплава начало практиковаться еще в медном веке Анатолии и Ирана ( Авилова , 2008. С. 61. С. 124), встречается в энеолите Предкавказья ( Хаврин , 2009. Табл. I), в некоторых образцах из Балкано-Карпатской металлургической провинции – могильники Дуранкулак и Джурджулешть ( Рындина , 1998. С. 97. С. 165).

Таким образом, перед нами, судя по полученным данным, – древнейшее подкурганное погребение на Среднем Дону. Радиоуглеродные датировки не проти- воречат общей хронологии древнейших подкурганных комплексов втор. пол. V тыс. до н. э. в калиброванных значениях (Кореневский, 2012. С. 61–63), хотя некоторые специалисты не поддерживают идею столь раннего распространения курганной погребальной обрядности в южной части Восточной Европы (Ман-зура, 2017). Если говорить о культурно-хронологической принадлежности комплекса из Голубой Криницы, то пока она нам видится как сочетание поздних среднестоговских («дереивских») погребальных элементов и ранних «постмариупольских» традиций. Не исключено, что повторное радиоуглеродное датирование может несколько омолодить публикуемые материалы.

Для реконструкции особенностей природной среды на момент возведения курганного сооружения, в образцах погребенных и фоновой почв был сделан спорово-пыльцевой анализ. Анализ показал, что в образцах погребенной почвы, фиксирующей основное погребение (разрез Гк-1п-19), содержится спорово-пыльцевой спектр с резким преобладанием пыльцы травянистой растительности. В группе древесной растительности преобладает пыльца покрытосеменных пород, хвойные играют второстепенную роль. Однако присутствие в составе пыльцы хвойных пород кроме зерен можжевельника ( Juniperus ) и сосны обыкновенной ( Pinussylvestris ) двух зерен ели ( Picea ) может указывать на кратковременное похолодание с увеличением влажности и расширением ареала ели в пределах Среднерусской возвышенности. Состав пыльцы покрытосеменных древесных пород свидетельствует о развитии долинного леса по речной долине, расположенной в непосредственной близости (ольха, ива, береза, осина), а небольшое участие пыльцы дуба определяет существование одноярусных дубравных куртин на водораздельной части территории.

Травянистый покров представлен пыльцой мезофильного лугового разнотравья. В его составе участвуют виды, приуроченные к выходам на дневную поверхность карбонатных пород: темелея однолетняя ( Thymelaea passerina ), глауциум рогатый ( Scheuchzeria palustris ), а также виды, расселяющиеся по прибрежным участкам водоемов: лилейных ( Liliaceae ), ежеголовниковых ( Sparganiaceae ). Морфологические признаки пыльцы семейства злаковых ( Poaceae ), вероятнее всего, свидетельствуют о развитии в данном районе земледелия.

Состав спор свидетельствует о близости переувлажненных грунтов или периодически заливаемых площадей: плауновые ( Lycopodiaceeae ), многонож-ковые ( Polypodiaceae ), ужовниковые ( Ophioglossaceae ), гиполеписовые ( Hypo-lepidaceae ). Таким образом, во время формирования отложений данной пробы на прилегающей территории были развиты одноярусные куртины на водоразделе, на высоких террасах существовали боровые группировки из сосны обыкновенной. А в долине и по овражной сети были развиты долинные и байрачные леса, а на поймах и по склонам оврагов широкое развитие получили пойменные луга и суходольные луга. По данным В.А. Климанова, этот временной отрезок в пределах степной зоны характеризовался повышенной увлажненностью, и среднегодовое количество атмосферных осадков было на 50–70 мм большим, чем в настоящее время ( Климанов , 1978).

Список литературы Курган эпохи энеолита на юге Воронежской области

- Авилова Л. И., 2008. Металл Ближнего Востока: модели производства в энеолите, раннем и среднем бронзовом веке. М.: Памятники исторической мысли. 227 с.

- Агапов С. А., Васильев И. Б., Пестрикова В. И., 1990. Хвалынский энеолитический могильник. Саратов: Саратовский гос. ун-т. 160 с.

- Березуцкий В. Д., Гринев А. М., 2008. Россошанские курганы. Воронеж: Пресса ИПФ. 174 с.

- Братченко С. Н., 2006. Левенцовская крепость. Памятник культуры бронзового века // МДАСУ. Вип. 6. С. 32–310.

- Дергачев В. А., 1998. Кэрбунский клад. Кишинев: Tipografia Academieide Ştiinţe. 120 с.

- Кириллова И. В., 2010. Изделия из органических материалов в погребениях Хвалынских могильников // Хвалынские энеолитические могильники и хвалынская энеолитическая культура. Исследования материалов / Сост., науч. ред. С. А. Агапов. Самара: Поволжье. С. 359–378.

- Кияшко В. Я., 1994. Между камнем и бронзой (Нижнее Подонье в V–III тысячелетиях до н. э.) // Азов: Азовский краевед. музей. 131 с. (Донские древности; вып. 3.)

- Климанов В. А., 1978. Палеоклиматические условия Русской равнины в климатический оптимум голоцена // Доклады АН СССР. Т. 242. № 4. С. 902–904.

- Кореневский С. Н., 2012. Рождение кургана = Emergence of Kurgan: (погреб. памятники энеолит. времени Предкавказья и Волго-Донского междуречья). М.: Таус. 256 с.

- Котова Н. С., 2006. Ранний энеолит степного Поднепровья и Приазовья. Луганськ: Східноукраїнський національний університет. 328 с.

- Котова Н. С., 2013. Дереивская культура и памятники Нижнемихайловского типа. Киев; Харьков: Майдан. 486 с.

- Круглов А. П., Пиотровский Б. Б., Подгаецкий Г. В., 1941. Могильник в г. Нальчике // Материалы по археологии Кабардино-Балкарии / Ред. М. И. Артамонов. М.: АН СССР. С. 67–135. (МИА; № 3.) Курганные погребения раннего бронзового века Нижнего Подонья (свод археологических источников) / Сост. А. В. Файферт. Ростов-на-Дону, 2014. 500 с.

- Манзура И. В., 2017. Восточная Европа на заре курганной традиции // Ex Ungue Leonem: сб. ст. к 90-летию Л. С. Клейна / Отв. ред. Л. Б. Вишняцкий. СПб.: Нестор-История. С. 107-129.

- Мильков Ф. Н., 1982. Ландшафты долины Дона // Долина Дона: природа и ландшафты / Ред. Ф. Н. Мильков. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. С. 52–63.

- Нераденко Т. М., 2009. Могильник Молюхів Бугор // МДАСУ. Вип. 9. С. 91–97.

- Палеолит Костенковско-Борщевского района на Дону. 1879–1979 гг. Некоторые итоги полевых исследований / Ред.: Н. Д. Праслов, А. Н. Рогачев. Л.: Наука, 1982. 281 с.

- Рассамакин Ю. Я., 2004. Азово-Понтийские степи в эпоху меди. Погребальные памятники середины V – конца IV тыс. до н. э. Ч. II. Каталог. Таблицы. Mainz: von Zabern. 278 S. 546 taf. (Archäologie in Eurasien; Bd. 17.)

- Рындина Н. В., 1998. Древнейшее металлообрабатывающее производство Юго-Восточной Европы (истоки и развитие в неолите – энеолите). М.: Эдиториал УРСС. 288 с.

- Сергеев Г. П., 1963. Раннетрипольский клад у с. Карбуна // СА. № 1. С. 135–151.

- Синюк А. Т.,1996. Бронзовый век бассейна Дона. Воронеж: Воронежский гос. пед. ун-т. 350 с.

- Синюк А. Т., Матвеев Ю. П., 2007. Среднедонская культура эпохи бронзы (по данным погребальных комплексов). Воронеж: Воронежский гос. пед. ун-т. 221 с.

- Смольянинов Р. В., Юркина Е. С., Яниш Е. Ю., Желудков А. С., Шеменев С. В., Соловьев А. В., 2019. Энеолитическое поселение и могильник Васильевский Кордон 27: свидетельства охоты и рыбной ловли (исследования 2016–2018 годов, предварительная публикация) // Самарский научный вестник. Т. 8. № 4 (29). С. 122–130.

- Телегiн Д. Я., 1973. Середньостогiвська культура епохимiдi. Киïв: Наукова думка. 171 с.

- Телегин Д. Я., 1991. Неолитические могильники мариупольского типа (свод археологических источников). Киев: Наукова думка. 96 с.

- Хаврин С.В., 2009. Металлические изделия поселения Мешоко // Мешоко – древнейшая крепость Предкавказья. Отчеты Северокавказской экспедиции Государственного Эрмитажа 1958–1965 гг. СПб.: ГЭ. С. 211–214.

- Цыбрий А. В., Цыбрий В. В., Цыбрий С. В., 2019. Исследования 2-го и 3-го слоев поселения Ракушечный Яр в 2016 г. // Археологические записки. Вып. 10. Ростов-на-Дону: Альтаир. С. 10–67.

- Шапошникова О. Г., Бодянський О. В., 1970. Капулiвський энеолiтичний могильник на Нижньому Днiпрi // Археологiя. Т. XXIV. С. 112–118.

- Шаталин Ю. А., Резепкин А. Д., 2003. Неолитический могильник с инвентарем мариупольского типа в Прикубанье и его место в системе древностей Юго-Восточной Европы // SP. № 2/2001– 2002. С. 447–457.

- Rassamakin Y., 2004. Die nordpontishe Steppe in der Kupferzeit. Gräberaus der Mitte des 5. Jts. bis Ende des 4. Jts. v. Chr. T. 1. Text. Mainz: von Zabern. 234 S. (Archäologie in Eurasien; Bd. 17.)

- Razumov S., 2011. Flint artefacts of northern Pontic populations of the Early and Middle Bronze Age: 3200–1600 BC (based on burial materials). 326 p. (Baltic-PonticStudies; vol. 16.)