Курган с кромлехом и ровиком некрополя Алмалык-Дере (Мангуп)

Автор: Набоков А.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Древности Крыма и Тамани

Статья в выпуске: 271, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье всесторонне анализируется комплекс археологических данных из раскопок кургана № 3 раннесредневекового некрополя Алмалык-дере, расположенного в одноименной балке на юго-восточном склоне Мангупского городища (Юго-Западный Крым). Памятник исследовался частями в период 2008-2022 гг. и в итоге представляет собой уникальную погребальную конструкцию, состоящую из курганной насыпи, кольцевой каменной обкладки (кромлеха), ровика с перемычкой в южной части и подбойной могилы в качестве центрального погребения. Обнаруженные находки позволяют надежно соотнести археологический комплекс с мужским воинским погребением второй половины - конца IV в. Наличие ровика с перемычкой в южной части и центрального захоронения в подбойной могиле находит аналогии среди материалов раскопок курганов позднесарматского времени на сопредельных Крыму территориях.

Юго-западный крым, мангуп, алмалык-дере, раннесредневековые некрополи, курганы, кольцевой ровик, кромлех, подбойная могила, погребальный инвентарь, поздние сарматы

Короткий адрес: https://sciup.org/143182409

IDR: 143182409 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.271.168-183

Текст научной статьи Курган с кромлехом и ровиком некрополя Алмалык-Дере (Мангуп)

1 Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Мегагрант № 075-15-2022-1119.

датируются ранневизантийским временем ( Сидоренко , 1991. С. 115; Bemman et al ., 2013. S. 30), за исключением могильника в балке Алмалык-дере, который возник еще в позднеримскую эпоху ( Mączyńska et al ., 2016. S. 1–19).

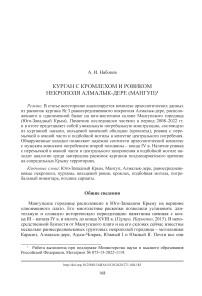

Алмалыкский могильник расположен на природной террасе в нижней части северо-восточном склона Мангупского плато в облесенной балке Алмалык-дере. Его площадь – около 7 га, границы определены по следам современного ограбления (рис. 1). Вытянутая вдоль склона Мангупа форма могильника помимо особенностей рельефа объясняется наличием здесь средневековой дороги в крепость, вдоль которой он формировался ( Науменко, Набоков , 2022. С. 106, 112).

Существование могильника в балке Алмалык-дере предполагал еще в 1938 г. Е. В. Веймарн ( Веймарн , 1953. С. 420. Рис. 2: 22 ), но первые его раскопки проведены в 1982–1983 гг. ( Сидоренко , 1984. С. 329–330). Некрополь дважды подвергался тотальному ограблению – в древности и в конце ХХ – начале ХХI в. В связи с этим в 1996–2013 гг., почти без перерыва, на его территории проводились охранно-археологические исследования. В 2019 г. раскопки на памятнике возобновились и продолжаются до настоящего времени.

В ходе изучения могильника Алмалык-дере выделены четыре хронологические фазы его развития: вторая половина IV – первая половина V в., вторая половина V – первая половина VI в., вторая половина VI – начало VII в. и VII в. Первые две хронологические фазы соответствуют формированию и развитию некрополя, а также докрепостному периоду истории городища, тогда как третья и четвертая фазы – времени строительства и раннему этапу функционирования византийской крепости на Мангупском плато и постепенному прекращению использования могильника. Его возникновение связывается с приходом и расселением в округе и на территории крепости крупной группы населения, в которой, вероятнее всего, доминировала аланская часть. Погребения начинают совершаться сразу на всей известной сегодня площади некрополя. Основным типом погребальных сооружений являются грунтовые склепы и подбойные могилы, значительно реже встречаются простые могилы и могилы с заплечиками ( Науменко и др ., 2022. С. 186–189).

Отличительной особенностью Алмалыкского могильника является наличие на его территории шести курганных насыпей (рис. 1). На местности хорошо видны три из них – курганы № 1, 4 и 6, имеющие диаметр в пределах 20–30 м, высоту около 1,00 м, в одном случае до 2,00 м ( Науменко, Набоков , 2022. С. 108. Рис. 4: 5 ). Курган № 2 имеет ровик с перемычкой в южной части и, вероятно, связан с подбойной могилой № 42/2012 ( Gercen , 2015. P. 28. Fig. 2; Науменко и др. , 2022. С. 184. Рис. 3: 2 ), курган № 5 – небольшую насыпь с частично сохранившимися каменными «панцирем» и обкладкой и центральное погребение в виде Т-образной могилы, похожей на северокавказские катакомбы ( Mączyńska et al ., 2016. S. 15, 17, 44, 159–161. Taf. 298–304; Науменко и др. , 2022. С. 184. Рис. 3: 1 ).

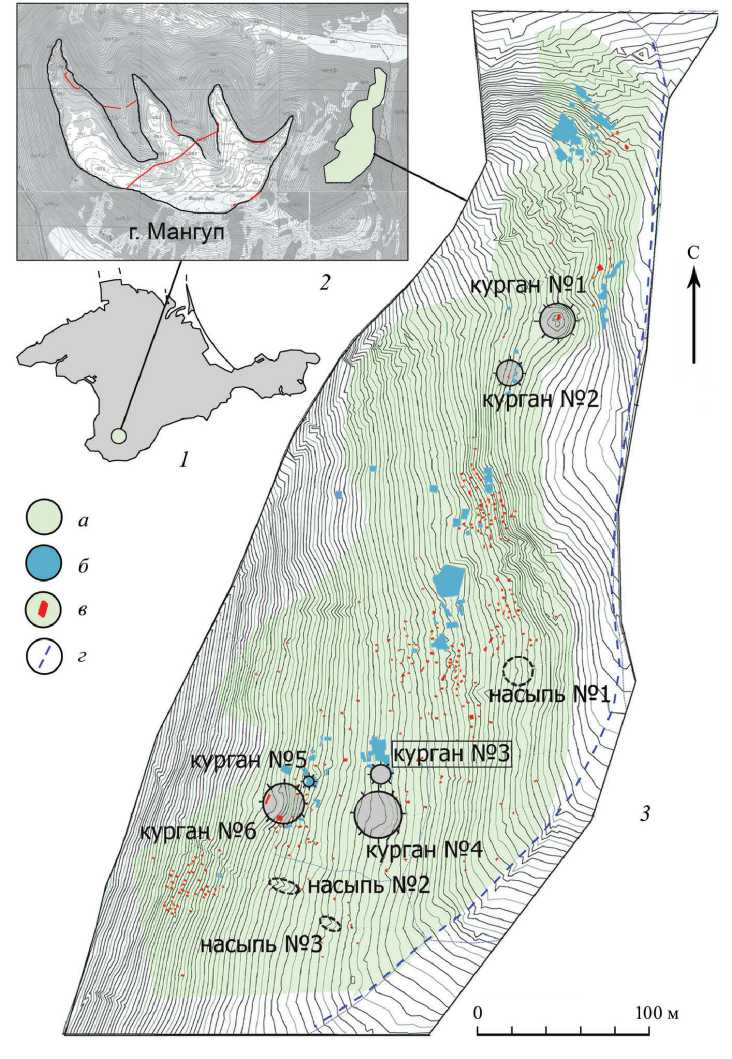

Археологически полностью исследован только интересующий нас курган № 3, но нужно сказать, что он раскапывался частями на протяжении длительного промежутка времени. Еще в 2008 г. был открыт фрагмент его кольцевого ровика, в 2013 г. – центральное погребение в подбойной могиле № 43, в 2019 и 2022 гг. – вся остальная площадь и конструкции археологического объекта (рис. 2).

Рис. 1. Местоположение и топографический план Алмалыкского могильника

1 – местонахождение на Крымском полуострове; 2 – местонахождение относительно Мангупского городища; 3 – топографический план могильника ( а – территория могильника; б – исследованные участки; в – грабительские ямы; г – предполагаемая трасса древней дороги на Мангупское плато)

Рис. 2. Курган № 3

1 – фото (2022 г.) после выборки 1–3 слоев; 2 – курган после выборки центральной части насыпи. Вид с юго-запада о®оо@®»оө«ооо

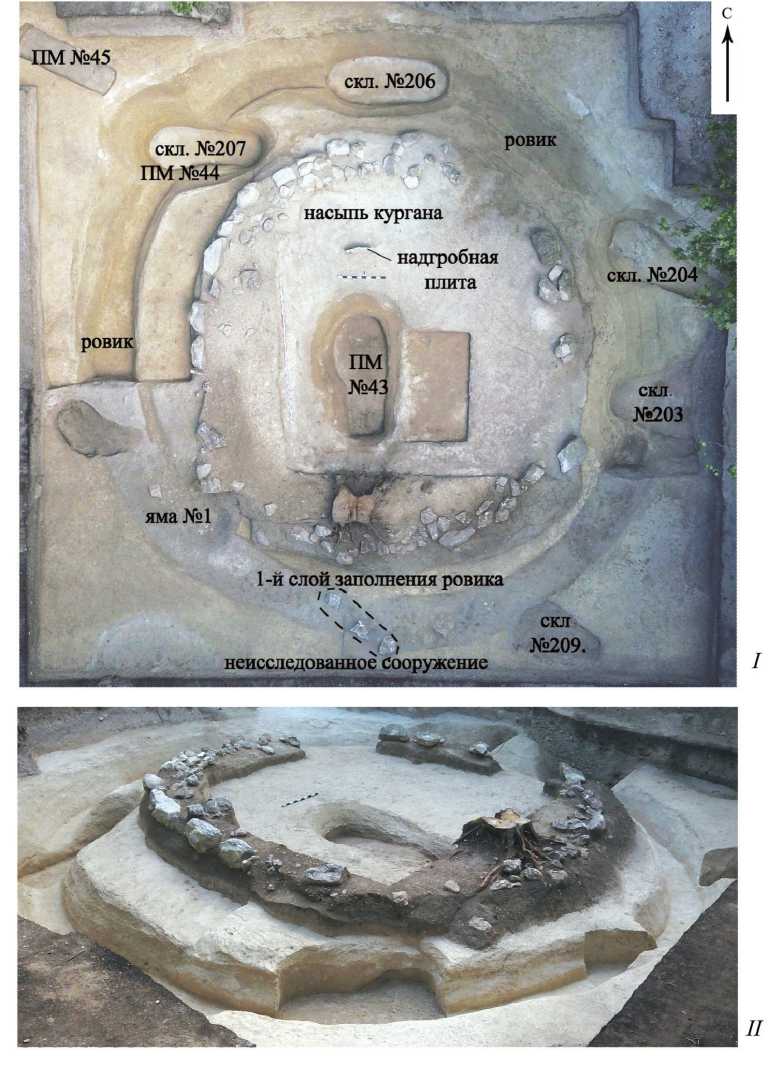

Стратиграфическая ситуация на участке исследований кургана № 3 выглядит следующим образом (рис. 3: II ). Первым является слой дерна мощностью 0,15–0,35 м. Под ним повсеместно залегает второй слой – натечный грунт мощностью 0,40–0,65 м, сформировавшийся в результате ливневых смывов грунта со склонов Мангупского плато и перекрывающий насыпь кургана № 3. Из него происходят фрагменты тарной керамики, главным образом второй половины VIII – середины XI в., предположительно, связанные с поселением в верховьях балки Алмалык-дере. Третьим слоем на площади раскопа является темно-серый грунт с камнем, щебнем и угольками мощностью до 0,20 м, который интерпретируется как дневная поверхность времени функционирования могильника. Из слоя извлечены малочисленные фрагменты амфор IV в., маркирующие начальную фазу существования некрополя, и более многочисленные (более 65 % в комплексе) второй половины V – первой половины VI в. Наконец, четвертым слоем в стратиграфии является отслойка материкового желто-серого плотного суглинка.

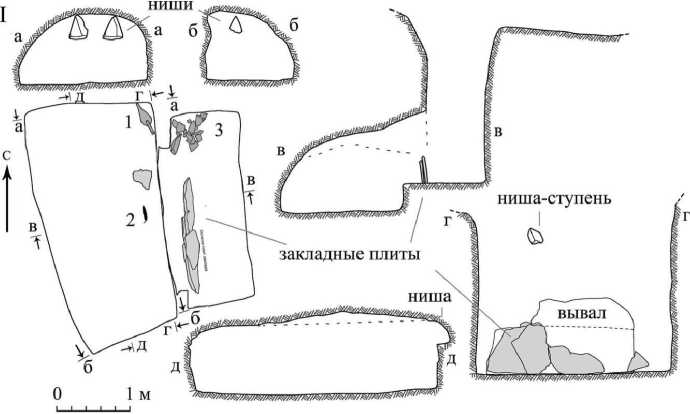

Конструкция кургана № 3 (рис. 2; 3: I )

Памятник представляет собой погребальное сооружение округлой формы диаметром 11,00–12,40 м, внутреннее пространство которого занимает грунтовая насыпь. Комплекс в период своего функционирования был ограничен на местности двумя кольцевыми конструкциями – каменной обкладкой и кольцевым ровиком. Курганная насыпь высотой до 0,60 м состояла из серого плотного грунта, с отдельными линзами материковой глины. На ее поверхности по внешнему краю уложена каменная обкладка кургана, которая в некоторых местах немного углублена в грунт.

Кольцевая обкладка кургана сложена из разномерных (от 0,06 × 0,10 до 0,55 × 0,75 м) необработанных бутовых камней, в один или несколько рядов кладки общей шириной 0,70–0,85 м, без связующего раствора. Камни большого размера, чаще всего образуют внешний контур кромлеха. Его внутренний диаметр – около 7,50 м, внешний – до 8,70 м.

Кольцевой ровик диаметром около 12,40 м и глубиной 0,65–0,80 м имеет в сечении форму перевернутой трапеции шириной от 0,50 м (по дну) до 1,20 м (по верхнему краю). В южной части он имел перемычку, разрушенную входной ямой погребального сооружения. Она сохранилась в виде двух грунтовых

Рис. 3 (с. 172). Курган № 3

I – план-реконструкция кургана; II – стратиграфические разрезы

1 – подбойная могила № 43; 2 – склеп № 207; 3 – склеп № 206; 4 – склеп № 205; 5 – склеп № 204; 6 – склеп № 208; 7 – склеп № 209; 8 – входная яма неисследованного сооружения; 9 – яма № 1; 10 – надгробная плита ( а – насыпь кургана; б – стенки ровика; в – дно ровика; г – первый слой; д – второй слой; е – третий слой (дневная поверхность могильника); ё – четвертый слой; ж – первый слой заполнения ровика; з – второй слой заполнения ровика; и – натечный грунт; й – засыпь входных ям; к – грабительская засыпь входной ямы подбойной могилы № 43; л – грабительский перекоп)

останцев, благодаря которым можно реконструировать общую ширину перемычки – до 1,20 м. При отслойке глины со стенок перемычки образовался второй (нижний) слой заполнения ровика. В дальнейшем, в результате смыва грунта с окружающей территории появился первый (верхний) слой его заполнения с археологическими находками, синхронными материалам из третьего слоя на участке исследований, т. е. датированными в пределах IV – первой половины VI в.

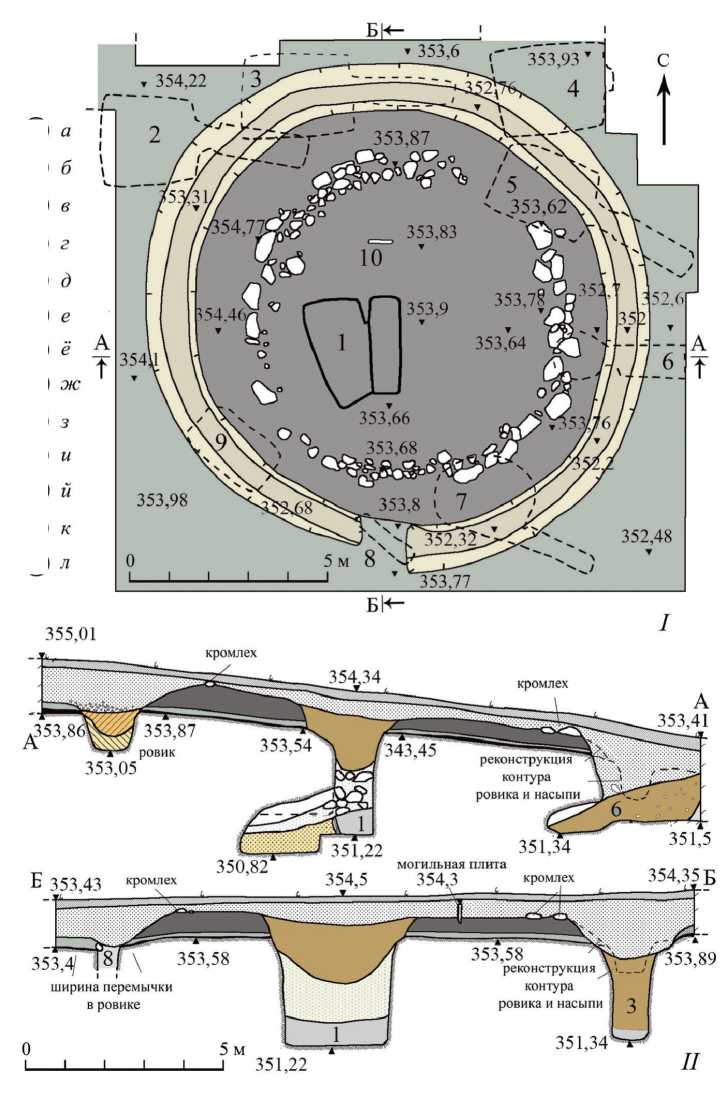

Курганная грунтовая насыпь перекрывала центральное погребальное сооружение – подбойную могилу № 43, ориентированную по оси север – юг (рис. 4: I ). Ее входная яма размерами около 2,6 × 0,9 м выкопана на глубину до 2,20 м в материке. В западной боковой стенке зафиксирована ниша-ступенька неправильной формы размерами 0,15 × 0,20 × 0,10 м. В грабительском перекопе обнаружены плохо сохранившиеся кости от одного погребенного. Заклад подбоя состоял из плоских мергелевых плит, поставленных вертикально в несколько рядов. Вход в погребальную камеру подпрямоугольной формы шириной 1,9 м и высотой около 0,60 м. В плане камера имеет трапециевидную форму, ее длина у входа – 2,95 м, у западной (боковой) стены – 3,35 м, ширина камеры – около 1,6 м. Потолок и западная стена образуют единый скругленный свод высотой 0,95 м. Глубина уступа между полом входной ямы и полом камеры составляет 0,3 м.

В 1,0 м к северу от подбойной могилы № 43 на поверхности курганной насыпи зачищена в вертикальном положении in situ известняковая плита размерами 0,57 × 0,43 м и толщиной до 0,06 м. Вероятно, изначально эта надгробная плита была еще выше.

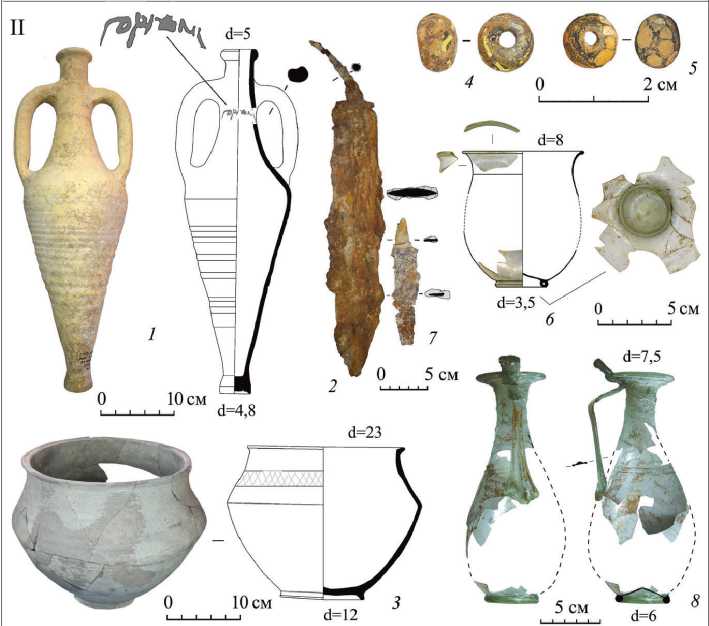

Погребальный инвентарь и хронология

Погребальная камера подбойной могилы № 43, несмотря на ограбление, была заполнена грунтом почти полностью. Нижняя часть заполнения мощностью около 0,5 м подвергалась грабительскому перекопу. Здесь были обнаружены фрагменты от двух стеклянных сосудов. Стакан из прозрачного зеленоватого стекла на кольцевом поддоне из наплавленного жгута (рис. 4: 6 ) близок форме 108, по К. Айсингс; такие стаканы относятся к наиболее распространенному типу стеклянных сосудов III – начала V в. на могильниках Предгорного и Горного Крыма ( Шабанов , 2020. С. 115–116, 120). Кувшин на кольцевом поддоне с нитью, опоясывающей горло и верхнюю часть грушевидного тулова, и ручкой с петлевидным сплюснутым выступом на конце (рис. 4: 8 ) имеет ближайшую аналогию из склепа № 301 IV в. на могильнике Нейзац ( Шабанов , 2011. С 154. Рис. 7: 48 ). У грабительского пролома в камеру лежали фрагменты раздавленной серолощеной биконической вазы с опоясывающим верхнюю часть туло-ва орнаментом в виде косых перекрещивающихся линий (ромбов) (рис. 4: 3 ). Она похожа на вазу из склепа № 30 IV в. могильника Суворово ( Зайцев , 1997. С. 110–114. Рис. 64) и относится к типу 8 черняховской керамики, найденной в Крыму ( Юрочкин , 1999. С. 264, 267–268. Рис. 1: 15 ). В северо-восточном углу погребальной камеры на полу лежала узкогорлая светлоглиняная амфора типа F ( Шелов , 1978. С. 19–20) (рис. 4: 1 ), датировка которого сейчас укладывается

Рис. 4. Подбойная могила № 43

I – план и разрезы; II – погребальный инвентарь в пределах IV в. (Смокотина, 2020. С. 510). В центральной части камеры на полу обнаружен железный меч (кинжал) с боковыми вырезами у пяты клинка типа V, по Хазанову (Хазанов, 1971. С. 17) (рис. 2: 2). В Крыму подобные клинки были распространены в IV в. и, возможно, в начале V в. (Левада, 2013. С. 174).

Кроме этого, из слоя ограбления происходят фрагменты ножа (рис. 4: 7 ), мелкие обломки деревянного предмета с заклепками, сильно коррозированный фрагмент неопределенного железного изделия, а также бусина из коричневого пастового стекла (рис. 4: 4 ). Подобная бусина также обнаружена при зачистке поверхности кургана, в непосредственной близости от подбойной могилы № 43 и, вероятно, происходит из нее (рис. 4: 5 ). Также в грабительском перекопе найдена кость животного, скорее всего, имевшая отношение к заупокойной пище.

Сопоставление хронологии обнаруженного погребального инвентаря в кургане № 3, очевидно, свидетельствует о датировке археологического комплекса второй половиной – концом IV в. Таким образом, он принадлежит к числу самых ранних погребальных сооружений на территории некрополя.

Основные выводы

Попробуем реконструировать последовательность сооружения курганного комплекса. Во второй половине – конце IV в. сооружается подбойная могила № 43. Погребенный в ней являлся воином и имел высокий социальный статус. После засыпи входной ямы могилы часть переотложенного грунта использовалась в насыпи кургана. В дальнейшем последняя дополнялась грунтом с окружающей дневной поверхности, выбранной при сооружении ровика. К северу от центрального погребения устанавливается плоское надгробие и сооружается кольцевая каменная обкладка-кромлех. Во второй половине V – первой половине VI в. курган № 3, вместе со всеми своими конструктивными элементами, остается хорошо видимым в рельефе. Контуры его ровика становятся местом для сооружения нескольких грунтовых склепов и одной ямы неясного назначения. Еще позднее, после прекращения использования могильника, вероятно, в IX–X вв. происходит ограбление кургана и расположенных здесь склепов.

Из-за ограбления многие элементы погребального обряда в кургане № 3 проследить сейчас не представляется возможным. Частично эта проблема решается на уровне аналогий этому уникальному для Крымских предгорий археологическому объекту.

На Северном Кавказе получили распространение аланские курганы с центральными катакомбными погребениями и округлыми ровиками, в которых чаще всего присутствуют две грунтовые перемычки в северном, южном или западном секторах, как, например, на катакомбных могильниках Брут-2 (вторая половина II – рубеж VI–VII вв.) (Габуев, Малашев, 2009. С. 13–38, 46–54, 70, 111, 146), Братские курганы (первая половина III – середина / третья четверть IV в.) (Малашев и др., 2018. С. 197), Бесланский (II–IV вв.) (Дзуцев, Малашев, 2014. С. 102) и другие. На площади кольцевого ровика кургана № 3 в Алмалык-дере следов второй перемычки обнаружено не было. Наличие центрального погребения в виде подбойной могилы, но не катакомбы, не позволяет напрямую связать его происхождение с курганами алан на Северном Кавказе.

Также, несмотря на присутствие обкладки-кромлеха, крайне сложно провести аналогии нашему кургану среди погребальных сооружений населения, оставивших курганы с каменными кругами в Восточной и Северной Европе ( Никитина , 1974 С. 78–79; Щукин , 2005. С. 29. Рис. 3; Шиманский , 2008. С. 168–169. Рис. 3: 5; Вакуленко , 2010. С. 76. Рис. 44: 1 ). Кольцевая обкладка лишь на первый взгляд напоминает каменные круговые конструкции на могильниках вель-барской и пшеворской археологических культур ( Казанский, Мастыкова , 2022. С. 151). Алмалыкский комплекс крайне сложно поместить в классификационные ряды, разработанные Я. Ясканисом или Р. Волонгевичем для курганов вель-барской культуры ( Cieśliński , 2014. S. 66–67) Также отсутствие кремационного погребения в кургане № 3 или же ингумации в яме, характерных в том или ином виде для германцев, и наличие именно подбойной могилы не позволяют интерпретировать комплекс как «восточногерманский».

В Крыму на территории синхронных некрополей единственный курган был обнаружен на могильнике Совхоз-10. В отличие от кургана № 3 в Алма-лык-дере он имел только ровик и перемычку в юго-восточном секторе, кромлех отсутствовал, а центральное погребение было совершено в грунтовой могиле в каменном ящике. Комплекс датирован серединой III – IV в. Издателями памятника приведены аналогии с территории Среднего Прикубанья, где такие курганы связываются с сарматами и аланами ( Стржелецкий и др ., 2005. С. 38– 39. Рис. 8).

Округлые ровики, наряду с подобными погребальными конструкциями иной формы, встречаются при раскопках курганов позднесарматской культуры в Северном Причерноморье, Венгрии и на Дону ( Симоненко , 2011. С. 171–172; Гугуев , 2017. С. 132). На территории Карпатского бассейна в погребениях, окруженных такими ровиками, перемычка располагалась с южной стороны. Обычай сооружения подобных кольцевых конструкций получил распространение со II в. и вплоть до конца IV в. и, возможно, даже до начала V в. ( Кульчар , 1997. С. 121, 131). Среди курганов позднеримского времени в нижнедонских степях также распространены округлые или прямоугольные в плане рвы с перемычкой в южной части, которые встречаются с подбойными могилами и катакомбными погребениями ( Безуглов , 2008. С. 287).

Несмотря на наличие кольцевой каменной обкладки, курган № 3 конструктивно ближе всего именно к позднесарматским курганам. Появление кромлеха и надгробной плиты может быть просто связано с обилием камня на склонах Мангупского плато. Не имея прямых аналогий и достаточного количества раскопанных комплексов, довольно рискованно на сегодняшний день рассматривать курганы Алмалыкского могильника в качестве примера синтеза различных погребальных культур, т. е. условно германской и аланской традиций сооружений курганов. Более важными признаками в данном случае выступают центральное погребение в подбойной могиле и наличие единственной перемычки в южной части кольцевого ровика.

Погребальная конструкция с подбоем, ровик с перемычкой в южной части и северная ориентация погребенного являются традиционными элементами позднесарматской погребальной культуры (Симоненко и др., 2020. С. 174). Изучение краниологических серий из подбойных могил на ряде синхронных Алма-лык-дере некрополей Юго-Западного Крыма выявило их близость погребенным в это время в курганах поволжских и донских степей (Казарницкий, Строков, 2022. С. 162–163), где, как уже говорилось, известны погребальные конструкции, почти аналогичные кургану № 3 под Мангупом.

В Крыму, за исключением курганов № 2 и 3 Алмалыкского могильника, пока неизвестны комплексы позднесарматского времени с подбойными могилами и ровиками с перемычками в южной части. Также нет курганов с центральными погребениями в катакомбах северокавказского типа, как в случае с курганом № 5. Для населения Предгорного Крыма рубежа III–IV вв. и IV в., в формировании которого принимали участие так называемые сармато-аланы, было характерным отсутствие курганов на площади некрополей; погребения совершались в склепах, грунтовых и подбойных могилах ( Храпунов , 2019б. С. 316–317). Появление в Горном Крыму группы населения с подкурганным обрядом захоронений в подбойных могилах и «катакомбах» также сложно связать с миграцией из крымских предгорий в более глубинные районы полуострова в связи с гуннской угрозой ( Айбабин, Хайрединова , 2017. С. 104).

Захоронения в курганах Алмалыкского могильника, вероятно, принадлежали населению, напрямую практиковавшему такой погребальный обряд. Отсутствие подобных комплексов на некрополях Нейзацкой археологической культуры ( Храпунов , 2019а. С. 33–34) гипотетически может свидетельствовать о небольшом количестве мигрантов, которые, минуя районы Центрального Крыма, достигли округи Мангупского плато. Исторический контекст происходившего следует, предположительно, искать среди событий, происходивших в 370-е гг. на Северном Кавказе и в Приазовье, т. е. на тех территориях, где известны погребальные комплексы, близкие кургану № 3 Алмалык-дере ( Айбабин , 1999. С. 55; Семенов , 2014. С. 44). На данный момент причины миграции под Мангуп группы людей со специфическим для Крыма погребальным обрядом остаются до конца неясными. Можно лишь предположить, что вся курганная группа могильника возникает не позднее последней четверти IV в. и одновременно, или несколько позже, на территории балки Алмалык-дере начинают хоронить в погребальных сооружениях иного типа – в грунтовых Т-образных склепах и подбойных могилах, характерных для большинства других грунтовых некрополей Юго-Западного Крыма этого времени.

Список литературы Курган с кромлехом и ровиком некрополя Алмалык-Дере (Мангуп)

- Айбабин А. И., 1999. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь: ДАР. 352 с.

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 2017. Крымские готы страны Дори (середина III – VII в.). Симферополь: Антиква. 366 с.

- Безуглов С. И., 2008. Курганные катакомбные погребения позднеримской эпохи в Нижнедонских степях // Проблемы современной археологии: сб. памяти В. А. Башилова / Отв. ред. М. Г. Мошкова. М.: Таус. С. 284–301. (Материалы и исследования по археологии России; 10.)

- Вакуленко Л. В., 2010. Українські Карпати в пізньоримський час (етнокультурні та соціально-економічні процеси). Київ: ИА НАНУ. 304 с.

- Веймарн Е. В., 1953. Мангуп. Отчеты (раскопки 1938 г.). Разведки оборонительных стен и некрополя // Материалы по археологии юго-западного Крыма (Херсонес, Мангуп) / Отв. ред. Е. Ч. Скржинская. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 419–429. (МИА; № 34.)

- Габуев, Т. А., Малашев В. Ю., 2009. Памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. М.: ТАУС. 468 с.

- Герцен А. Г., Науменко В. Е., 2015. Стратиграфия Мангупского городища: антропогенный и природно-географический контекст // XVI Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Географическая среда и социум: сб. материалов науч. конф. Керчь. С. 88–100.

- Гугуев В. К., 2017. Структура ритуала некрополей донских меотов (о роли сарматов в формировании населения городищ) // Вестник Танаиса. № 4. С. 128–148.

- Дзуцев Ф. С., Малашев В. Ю., 2014. Бесланский могильник – опорный памятник аланской культуры Северного Кавказа II–V вв. н. э. // Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Т. II / Отв. ред.: А. Г. Ситдиков, Н. А. Макаров, А. П. Деревянко. Казань: Отечество. С. 101–103.

- Зайцев Ю. П., 1997. Охранные исследования в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах // Археологические исследования в Крыму. 1994 год. Симферополь: СОНАТ. С. 102–116.

- Казанский М. М., Мастыкова А. В., 2022. Погребение римского времени в каменном круге на могильнике самбийско-натангийской культуры Шлакалькен-2 – Заостровье-2 // КСИА. Вып. 269. С. 147–161.

- Казарницкий А. А., Строков А. А., 2022. К вопросу об аланах в Крыму в эпоху Великого переселения народов // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья. № 14. С. 155–181.

- Кульчар В., 1997. Некоторые характерные черты погребального обряда сарматов Карпатского бассейна // Донские древности. Вып. 5. Сарматы и Скифия. Азов. С. 126–133.

- Левада М. Е., 2013. О влиянии аланских военных традиций на восточногерманские народы // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н. э. – IV в. н. э.). I / Ред. И. Н. Храпунов. Симферополь; Бахчисарай. С. 171–187.

- Малашев В. Ю., Магомедов Р. Г., Дзуцев Ф. С., Мамаев Х. М., Кривошеев М. В., 2018. Охранно-спасательные исследования могильника «Братские 1-е курганы» на территории Чеченской Республики в 2018 г. // ИАЭК. Т. 14. № 4. С. 195–206.

- Науменко В. Е., Герцен А. Г., Набоков А. И., 2022. Алмалыкский могильник в докрепостной (позднеримский) период истории Мангупского городища // Могильник римского времени Фронтовое 3: варвары на границах Империи / Отв. ред.: А. В. Мастыкова, Э. А. Хайрединова. М.: ИА РАН. С. 183–194.

- Науменко В. Е., Набоков А. И., 2022. Могильник Алмалык-дере Мангупского городища. Основные результаты археолого-топографических исследований 2020–2021 гг. // Актуальные вопросы охраны и использования культурного наследия Крыма: материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. (Симферополь, 9–10 декабря 2021 г.). Симферополь: Ариал. С. 102–117.

- Никитина Г. Ф., 1974. Погребальный обряд культур полей погребений Средней Европы в I тысячелетии до н. э. – первой половине I тысячелетия н. э. // Погребальный обряд племен Северной и Средней Европы в I тысячелетии до н. э. – I тысячелетии н. э. / Отв. ред. В. В. Седов. М.: Наука. С. 5–132.

- Семенов И. Г., 2014. Место правителя восточнокавказских гуннов в иерархии государства европейских гуннов // КСИА. Вып. 234. С. 43–54.

- Сидоренко В. А., 1984. Исследования склонов горы Мангуп // АО 1982 г. М.: Наука. С. 328–330.

- Сидоренко В. А., 1991. «Готы» области Дори Прокопия Кесарийского и «длинные стены» в Крыму // МАИЭТ. Вып. II. Симферополь. С. 105–118.

- Симоненко А. В., 2011. Заметки о погребальном обряде поздних сарматов Северного Причерноморья // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 12. С. 168–182.

- Симоненко С. О., Лысенко С. Д., Разумов С. Н., Синика В. С., 2020. Сарматский курган 1 могильника Котловина I на левобережье нижнего Дуная // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 25. № 4. С. 160–180.

- Смокотина А. В., 2020. Амфоры позднеримского и ранневизантийского времени // Зинько В. Н., Зинько А. В., Пономарев Л. Ю. Тиритака. Раскоп XXVI. Т. III. Археологические комплексы второй половины III – VII вв. / Отв. ред. А. И. Айбабин. Симферополь; Керчь. С. 509–618.

- Стржелецкий С. Ф., Высотская Т. Н., Рыжова Л. А., Жесткова Г. И., 2005. Население округи Херсонеса в первой половине I тысячелетия новой эры (по материалам некрополя «Совхоз № 10») // SP. № 4/2003–2004. С. 27–277.

- Хазанов А. М., 1971. Очерки военного дела сарматов. М.: Наука. 172 с.

- Храпунов И. Н., 2019а. Археологическая культура позднеримского времени в предгорном Крыму // РА. № 1. С. 32–49.

- Храпунов И. Н., 2019б. Сарматы в Крыму по данным археологии // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н. э. – IV в. н. э.). V / Отв. ред. И. Н. Храпунов. Симферополь: Салта. С. 314–320.

- Шабанов С. Б., 2011. Стеклянные сосуды из могильника Нейзац (по материалам раскопок 1996–2011 гг.) // МАИЭТ. Вып. XVII. Симферополь; Керчь. С. 141–191.

- Шабанов С. Б., 2020. Стеклянные сосуды римского времени из могильника опушки в Крыму (по материалам раскопок 2003–2019 гг.) // ПИФК. Вып. 2 (68). С. 110–134.

- Шелов Д. Б., 1978. Узкогорлые светлоглиняные амфоры первых веков нашей эры. Классификация и хронология // КСИА. Вып. 156. С. 16–21.

- Шиманский П., 2008. Курганный могильник судавской культуры в Червоным Дворе возле Голдапа // Древности центральной и Восточной Европы эпохи римского влияния и переселения народов. Калининград: Янтарный сказ. С. 166–179. (Germania – Sarmatia.)

- Щукин М. Б., 2005. Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). СПб.: Филолог. фак. СПбГУ. 576 с.

- Юрочкин В. Ю., 1999. Черняховская керамика Юго-Западного Крыма // Херсонесский сборник. Вып. X. Севастополь. С. 257–274.

- Bemmann J., Schneider K., Gercen A., Cernys S., Mączynska M., Urbaniak A., von Freden U., 2013. Die frühmittelalterlichengräberfelder von Adym-cokrak, Juznyj I und Juznyj II am fusse des Mangup. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. 98 S.

- Cieśliński A., 2014. Kopce kultury wielbarskiej z Mazowsza i Podlasia a tzw. typ rostołcki – próba nowego spojrzenia na związki cmentarzysk kurhanowych z północnej i wschodniej Polski // Wiadomości Archeologiczne. Tom (Vol.) LXV. Warszawa. S. 45–98.

- Gertsen A., 2015. Vault with a Byzantine Seal in the Cemetery of Almalyk (Mangup) // Byzantine and Rus’ Seals. Kyiv. S. 25–33.

- Mączyńska M., Gercen A. G., Ivanova O., Černyš S., Lukin S., Urbaniak A., Bemmann J., Schneider K., Jakubczyk I., 2016. Das frühmittelalterliche Gräberfeld Almalyk-dere am Fusse des Manguр auf der Südwestkrim. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. 205 s.