Курган с воинским погребением V в. на могильнике Кала-Урын

Автор: Перескоков М.Л.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 1 (36), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается курган №2 на могильнике Кала-Урын в Пермском Прикамье. Анализируются детали погребального обряда, хронология погребального инвентаря. Характеризуется культурно-хронологический контекст данного захоронения, выявляются детали эволюции ременной гарнитуры на территории Прикамья. Изучение хронологии комплексов, сходных с погребением на могильнике Кала-Урын, основанное на материалах планиграфии, стратиграфии, сериации и анализа хроноиндикаторов, позволило сделать вывод о том, что данные комплексы являются достаточно узко датируемой группой погребений, в которых удалось уловить период формирования стиля ременной гарнитуры, характерной для памятников харинского типа (ран-нехаринский этап ломоватовской культуры и бродовский этап неволинской культуры, вторая треть - конец V в.). Таким образом, выявленный хронологический горизонт должен быть несколько более поздним, чем культурно-хронологический горизонт Тураево-Кудаш, частично его перекрывающим и может быть датирован не ранее рубежа IV и V вв. и не позднее середины V в. Комплекс памятников Кала-Урын принадлежит к финальной стадии гляденовской культуры, которая функционирует на территории бассейна р. Нижняя Мулянка вплоть до полного ее покидания населением вследствие экологических причин на рубеже V и VI вв.

Курган, погребение, погребальный инвентарь, гляденовская культура, вооружение, керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/147203786

IDR: 147203786 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17072/2219-3111-2017-1-84-97

Текст научной статьи Курган с воинским погребением V в. на могильнике Кала-Урын

Вводные замечания

Комплекс археологических памятников Кала-Урын, включающий одноименное городище, два селища и могильник, в 2,2–2,5 км к юго-востоку от д. Баш-Култаево Пермского района Пермского края. Могильник находится на левом берегу р. Нижняя Мулянка, а городище и селища – на правом. Могильник известен местному татарскому населению с XVIII в. Впервые он был обследован Г.Т. Ленц в 1983 г., в дальнейшем Н.В. Соболевой в 1985 г., А.Е. Старковым в 1991 г. А.Е. Старковым составлен топографический план его, выделены 17 курганных насыпей, расположенных в трёх курганных группах. На распаханной площади памятника собраны фрагменты керамики. Памятник был датирован в границах раннего средневековья, V–VI вв.

Могильник расположен на мысу надпойменной террасы высотой 6–7 м, на левом берегу р. Нижняя Мулянка. Площадка памятника ограничена с севера небольшой ложбиной, с северо-востока и востока – краем террасы, местами круто обрывающимся в реку. Курганы расположены группами в северо-западной, северо-восточной и юго-восточной частях памятника. Все три группы заросли густым смешанным лесом, что затрудняет детальное обследование и описание курганов. Свободные от леса центральная, западная и юго-западная части памятника регулярно распахиваются. Всего можно определить около 17 курганных насыпей, расположенных указанными группами по краю площадки. Кроме насыпей выделяется около 32 оплывших углублений (в том числе в центральных частях почти всех курганов) – грабительских вкопов XVIII – XIX вв. и несколько более свежих ям. Курганные насыпи имеют высоту не более 1 м, их диаметр не превышает 10 м.

В 2012–2013 гг. памятник обследовался К.В. Доткиным и М.Л. Перескоковым. В 2014 г. автором данной статьи произведены небольшие раскопки на памятнике. Было исследовано пять погребений в трех курганных насыпях.

Курган №2

Раскоп I 2014 г. был разбит в юго-восточной курганной группе. Предполагалось исследовать курган №14 по нумерации А.Е. Старкова (№1 в нашей нумерации1), который представлялся наиболее сохранившимся. Раскоп площадью 40 кв.м. (уч. I-V/16-17) занимал северную половину кургана. В дальнейшем предполагалось расширить площадь и исследовать курган полностью. Но из-за пол-

ного разрушения центрального погребения кургана (№1) грабительским вкопом и фиксации в северной стенке погребения №2 было решено прибавить к раскопу еще 24 кв.м (уч. II-V/18-19) на севере и исследовать небольшую насыпь (курган №2), которая, как было установлено позже, перекрывала более раннюю сильно разрушенную насыпь кургана №3.

Насыпь кургана №2 фиксировалась достаточно четко, хотя и была сильно оплывшей. В центральной части насыпи находилась впадина от грабительского вкопа. Диаметр насыпи около 5 м.

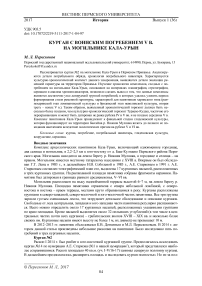

Представление о структуре насыпи дает стратиграфия северной стенки раскопа по линии IV-V/19 и западной стенки по линии V/18-19 (рис. 1). Курган состоит из красной глины, иногда с известковыми включениями, которая является материковым слоем. Курганных канавок ни у одной из трех исследованных насыпей не зафиксировано, что может быть связано с малой площадью раскопа. Вполне вероятно, что глину для насыпи могли брать с края террасы, на котором расположены исследованные курганы, формируя при этом не канавку, а эскарп.

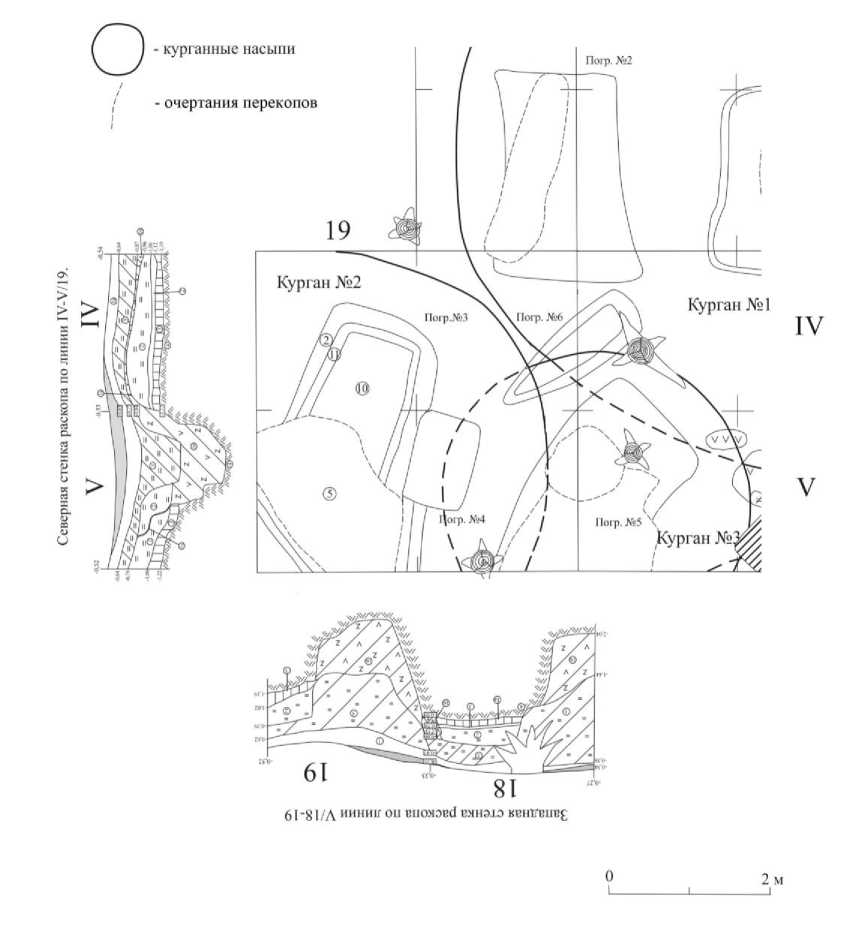

Курган №2 содержал погребения №3 и 4 (рис. 2).

Погребение №3

Погребение расположено на уч. IV-V/18-19 и является центральным под насыпью кургана №2. Глубина фиксации погребения составила 0,98–1,16 м от усл. 0, который соответствовал наивысшей точке кургана №1. Погребение имело подпрямоугольную форму, размерами 3,20х1,70 м. Ориентировано оно по линии ЗСЗ - ВЮВ. Заполнение погребения - слой плотной красной глины с ленточными известковыми прослойками (слой 2а), сверху фиксируется прослойка серого суглинка (слой 3), а над ним - прослойка прокаленной красной глины с примесью извести (слой 10). В верхней части погребения есть уступ в виде заплечников вдоль всего периметра погребения. Этот уступ заполнен красной глиной, которая составляет заполнение насыпи кургана (слой 2). В плане этот слой представляет собой окантовку по периметру погребения шириной 0,05 м. Внутри её присутствует окантовка из известкового слоя (слой 11) шириной 0,05 м и глубиной 0,10 м. Вероятнее всего, погребение было закопано и заложено дерном (слой 3) с добавлением извести, которая играла в погребальном обряде важную роль. Затем на этом месте провели поминальную тризну, вследствие чего образовался слой 10, содержащий золу и фрагменты керамики. Рядом с погребением найден развал сосуда на древней дневной поверхности. После этого было совершено погребение (№4), которое нарушает край могильной ямы. Вероятно, в нем был похоронен близкий родственник. После этого был насыпан курган №2. Западную часть погребения разрушает грабительский вкоп. Вкоп достигает дна погребения и полностью разрушает его. Заполнен перекоп слоем глинистого пестро-цвета (слой 5) и слоем красной глины с вкраплениями извести, содержащей значительное количество угля (слой 15).

Погребенный ориентирован ногами на В (к реке Н. Мулянка). Сохранность костяка неудовлетворительная. Удалось зафиксировать лишь тлен нижних трубчатых костей и пальцев правой руки. Погребенный был укрыт сверху деревянным настилом. Располагался костяк также на деревянном настиле, на котором его и опускали в могилу.

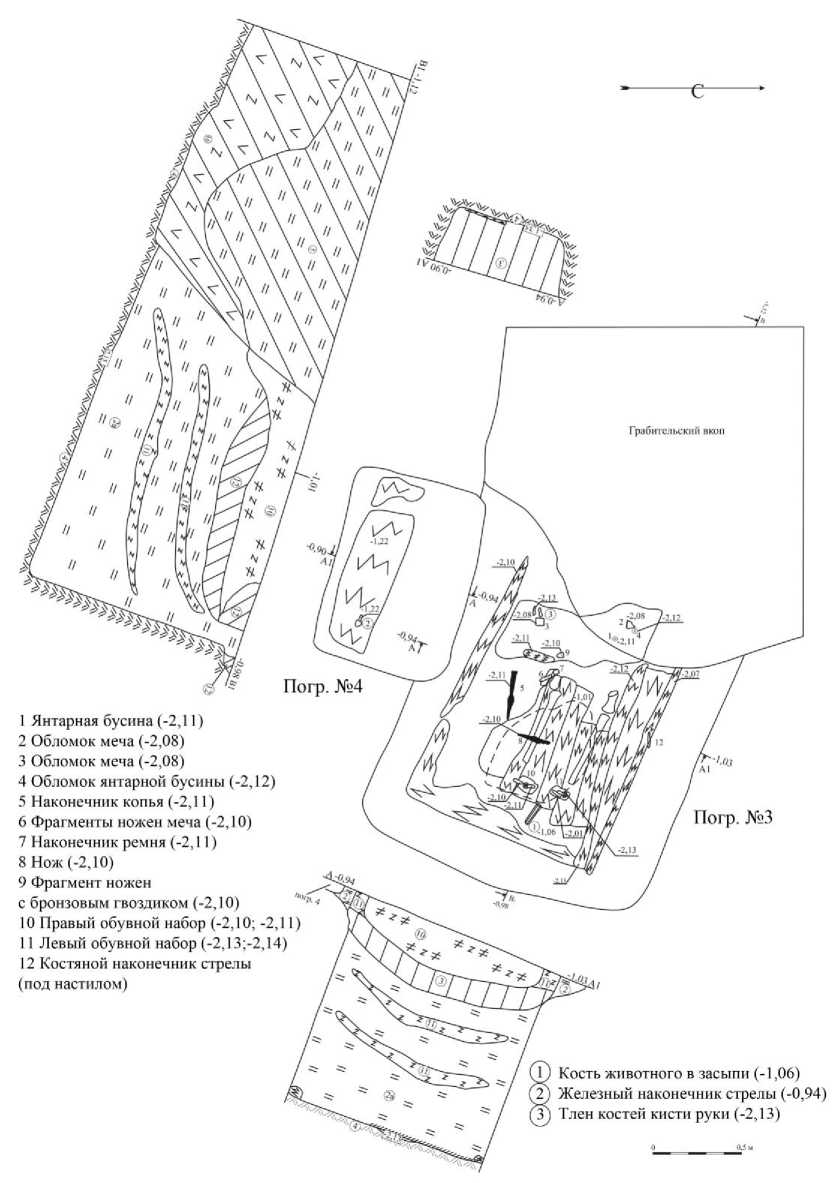

В погребении были найдены наборы обувной ременной гарнитуры (пряжка + наконечник ремня) (рис. 3, 6 – 7, 11 – 12 ), железный нож (рис. 3, 4 ), обломки меча (палаша?) (рис. 3, 14 – 15 ), железный наконечник копья (рис. 3, 3 ), фрагменты деревянных ножен меча (бронзовые накладки крепления портупеи, наконечник портупейного или поясного ремня) (рис. 3, 8 – 10 ), две янтарные таблетковидные бусины (рис. 3, 1 – 2 ), керамика (рис. 3, 16 – 17 ). Под деревянным настилом на дне погребения были выявлены следы органического покрытия дна могильной ямы (кожа?)2. Вероятно, это органическое покрытие служило чем-то вроде полотенец в православной погребальной традиции, с помощью которых опускают умершего в могилу. При финальной зачистке погребения под настилом и покрытием дна, у самой его стенки, был найден воткнутый в дно костяной наконечник стрелы (рис. 3, 5 ), видимо, имевший некую сакральную функцию. Возможно, аналогичную сакральную функцию в находящемся рядом погребении №2 кургана №1 выполнял бронзовый втуль-чатый трехлопастной наконечник стрелы3. Также на дне погребения была зафиксирована подсыпка из извести4. Глубина погребения достигает 2,15 м от усл.0.

Весь найденный комплекс вещей датируется концом IV - началом V в.

Погребение №4

Погребение расположено на уч. V/18-19. Глубина фиксации погребения составила 0,9-0,94 м от усл. 0. Погребение имело подпрямоугольную форму размерами 1,12х0,80 м. Ориентировано оно по линии ЗСЗ – ВЮВ. Заполнение погребения – светло-серый суглинок с примесью извести и золы (слой 13). По всей площади погребения на его дне зафиксирован деревянный настил, который состоит из тонких продольных деревянных плах. Глубина погребения составила 1,35 м от усл. 0. Костяка в погребении не обнаружено. В погребении найден обломок железного черешкового плоского наконечника стрелы листовидной формы (рис. 3, 13). Судя по размерам, погребение принадлежит ребенку.

Погребальный инвентарь

Янтарные дисковидные бусы (рис. 3, 1 – 2 ) широко распространены на территории Центральной и Восточной Европы начиная с V – первой половины VI в. до VII в. У германцев такие бусы появляются уже в позднеримское время [ Мастыкова , 2009, с. 95–98]. Подобные бусы известны в погребениях курганно-грунтовых могильников харинского типа в Верхнем Прикамье и ранних стадий неволинской культуры [ Генинг, Голдина, 1973; Пастушенко, Волков, 1999; с.54 ; Голдина Е.В. , 2012; Мингалев, Перескоков , 2016]. В VI–VII вв. размер бусин увеличивается до 20-37 мм [ Голдина Е.В. , 2012, с. 290].

Железный нож (рис. 3, 4 ) имеет прямую спинку и слабовыраженные уступы при переходе от черешка к лезвию и спинке, а также вдоль лезвия. Рукоять деревянная. Ножи такого типа широко распространены на памятниках эпохи Великого переселения народов в Пермском Прикамье, представлены в материалах Усть-Туйского костища, Горюхалихинского, Пещерского, Опутятского, Бутырского, Черновского I городищ, селища Пеньки, Коновалятского, Мокинского, Бродовского, Бурковского, Верхне-Ирьякского могильников. Причем долы на некоторых ножах из погребений были не видны из-за сильной коррозии и были выявлены только при реставрации предметов. Такие ножи известны в литературе как ножи «харинского» типа, они характерны для финала позднего этапа гляденовской культуры и памятников харинского типа. В.В. Мингалев, исследовавший такие ножи, датировал их IV–VII вв. ( Мингалев , 2006, с.111–119). Обнаружение дольных ножей на могильнике Верхний Ирьяк позволяет датировать наиболее ранние из них не позднее III в.

Костяной наконечник стрелы (рис. 3, 5 ), имеющий ромбическое сечение, достаточно большой. Черешок слегка намечен. Такая форма костяных наконечников стрел является одной из характерных для гляденовской культуры. Подобные наконечники стрел в большом количестве встречались на гляденовских костищах [ Лепихин , 2007, с.87–88] и продолжали использоваться в ломова-товское время.

Железный наконечник копья (рис. 3, 3 ) имеет средней длины перо листовидной формы и средней длины втулку. На внешней стороне наконечника есть следы ткани, в которую он был завернут. Наконечники копий известны на памятниках эпохи Великого переселения народов в Пермском Прикамье [ Казанцева , 2004а, с.62, 166, рис.91– 5 , с. 123, рис.48- 2 ; Казанцева , 2004б; Генинг, Голдина, 1973, с.81]. Наиболее близким по форме является наконечник из Кудашевского могильника [ Казанцева , 2004б].

Меч и ножны. К сожалению, меч найден во фрагментарном состоянии, что при сильной коррозии фрагментов затрудняет его полноценную атрибуцию. Судя по форме сохранившихся фрагментов, клинок был однолезвийным (палаш?). Вероятно, грабители обнаружили рукоять меча, торчавшую из стенки вкопа, и при попытке вытащить меч он рассыпался и был выброшен. При этом, когда меч вытаскивали, разрушили и остатки ножен, и детали портупеи. Ножны были деревянными. Портупейные ремешки крепились к ножнам с помощью бронзовых пластинок (рис. 3, 9 – 10 ) и мелких бронзовых гвоздиков. Кожаной оплетки ножен и следов краски не зафиксировано. Наконечник ремня, сделанный из согнутой пополам пластины с утолщением в передней части, использовался для застегивания либо портупейного ремня, либо ремня поясного, если на нем была пряжка, аналогично наборам из погребений 10/1 и 16/2 Бродовского могильника (рис. 4) [Голдина , 1986].

Обувные наборы из пряжки и наконечника ремня. Пряжки имеют округлую рамку, утолщенную в передней части, и язычок, имеющий уступ с задней стороны (рис. 3, 7, 12 ). Форма язычка в сечении у одной из пряжек овальная, у второй с уплощенными боковыми и нижней сторонами. Язычок плотно прилегает к рамке, доходя до середины рамки, слегка за нее заступая. Щиток сделан из согнутой пластины. Внешняя и внутренняя части практически одинаковых размеров и трапециевидной вытянутой формы. У одной из пряжек (рис. 3, 12 ) при переходе внешней части щитка к креплению рамки есть шиповидные выступы. Щиток крепится к ремню двумя продольно расположенными штифтами.

Наконечники ремней относятся к типу двускатных, сделаны из двух пластин, которые скрепляются одним штифтом на конце, без насечек и площадки (рис. 3, 6, 11 ). Пластина имеет одинаковую ширину. Подобные наконечники встретились в материалах Мокинского (п. № 32, 232), Бур-ковского (п. №13/2, 21, 48, 68, 72) могильников [ Генинг, Голдина , 1973, с.78].

Железный наконечник стрелы (рис. 3, 13 ), найденный в погребении №4, имеет плохую сохранность, а перо практически не сохранилось. По очертанию окислов при его обнаружении можно предполагать, что перо имело форму лаврового листа. Такие наконечники характерны для гляде-новской культуры [ Лепихин, 2007, с.87].

Керамика, найденная в засыпи погребения, является типичной для памятников финала гля-деновской культуры в бассейне р. Нижняя Мулянка [ Перескоков , 2015] и представлена фрагментами одного сосуда, имевшего форму горшка со слабо выраженной шейкой и плечиком. Фрагменты горшка были обнаружены в верхней части засыпи, близко к дневной поверхности, в прокаленном слое (слой 10), и, вероятно, являются остатками погребальной тризны, совершенной после захоронения и перед сооружением насыпи. По венчику сосуд был орнаментирован оттисками гребенчатого штампа, по шейке – тремя парными оттисками шнура и волной, также из парного шнура (рис. 3, 16 – 17 ). Подробная характеристика керамического комплекса могильника Кала-Урын и выявление его места среди керамики могильников бассейна р. Нижняя Мулянка представлены в работе [ Перескоков, Доткин , 2015].

Культурно-хронологический контекст

Представленный в погребении набор вооружения, несмотря на то, что погребение частично разрушено, дает нам возможность некоторым образом его охарактеризовать. Набор представлен в основном оружием ближнего боя: мечом и копьем. Наконечник стрелы, обнаруженный под настилом, мог и не иметь непосредственного отношения к погребальному набору, так как был помещен в могилу перед погребенным, что, вероятно, имело сакральную функцию. Это, тем не менее, не дает основания отрицать наличие у похороненного лука, который мог не сохраниться. Вполне достоверным можно считать отсутствие в погребении какого-либо конского обмундирования. Исходя из опыта исследования расположенного в нескольких километрах Мокинского могильника, конская сбруя и удила размешаются в основном в ногах погребенного и фрагменты удил обычно обнаруживаются в перекопах даже наиболее сильно разрушенных воинских захоронений. Таким образом, можно реконструировать облик воина как пешего, имевшего (?) оружие дальнего (лук) и ближнего (меч, копье, нож) боя. Вероятно, это погребение дружинника с весьма высоким социальным статусом.

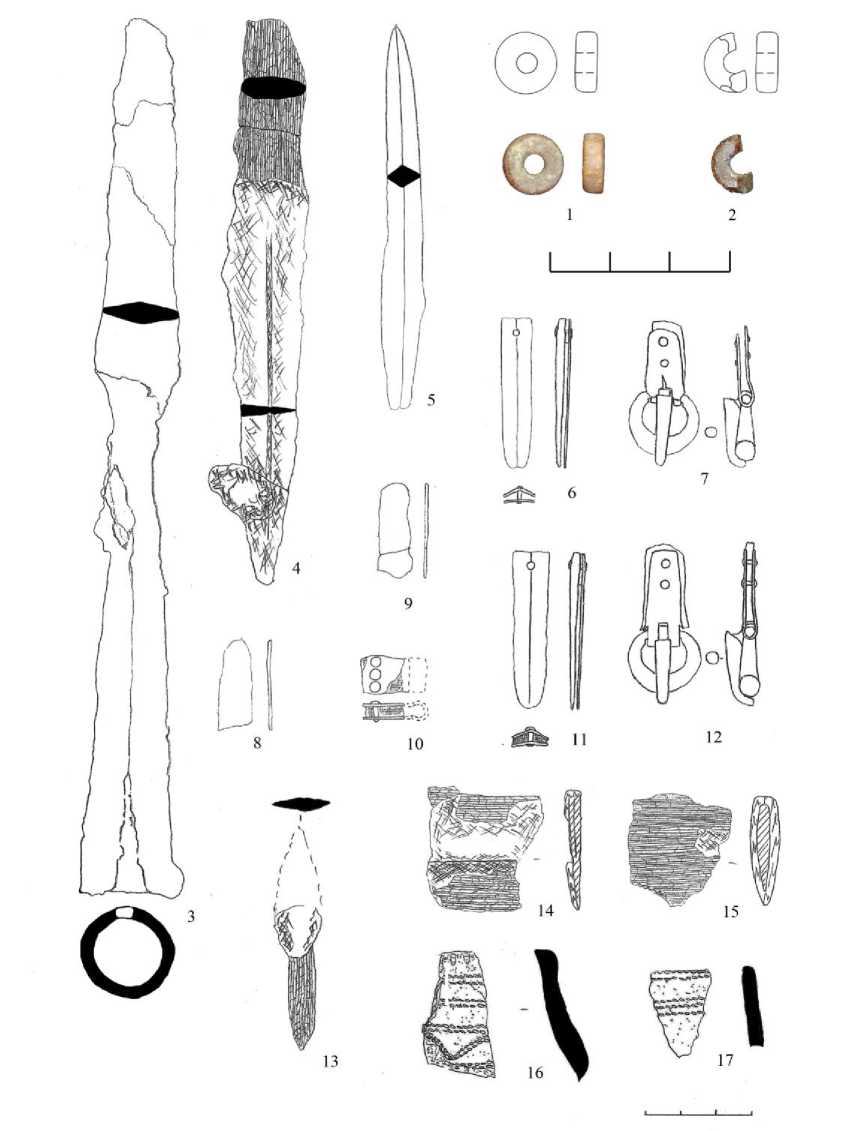

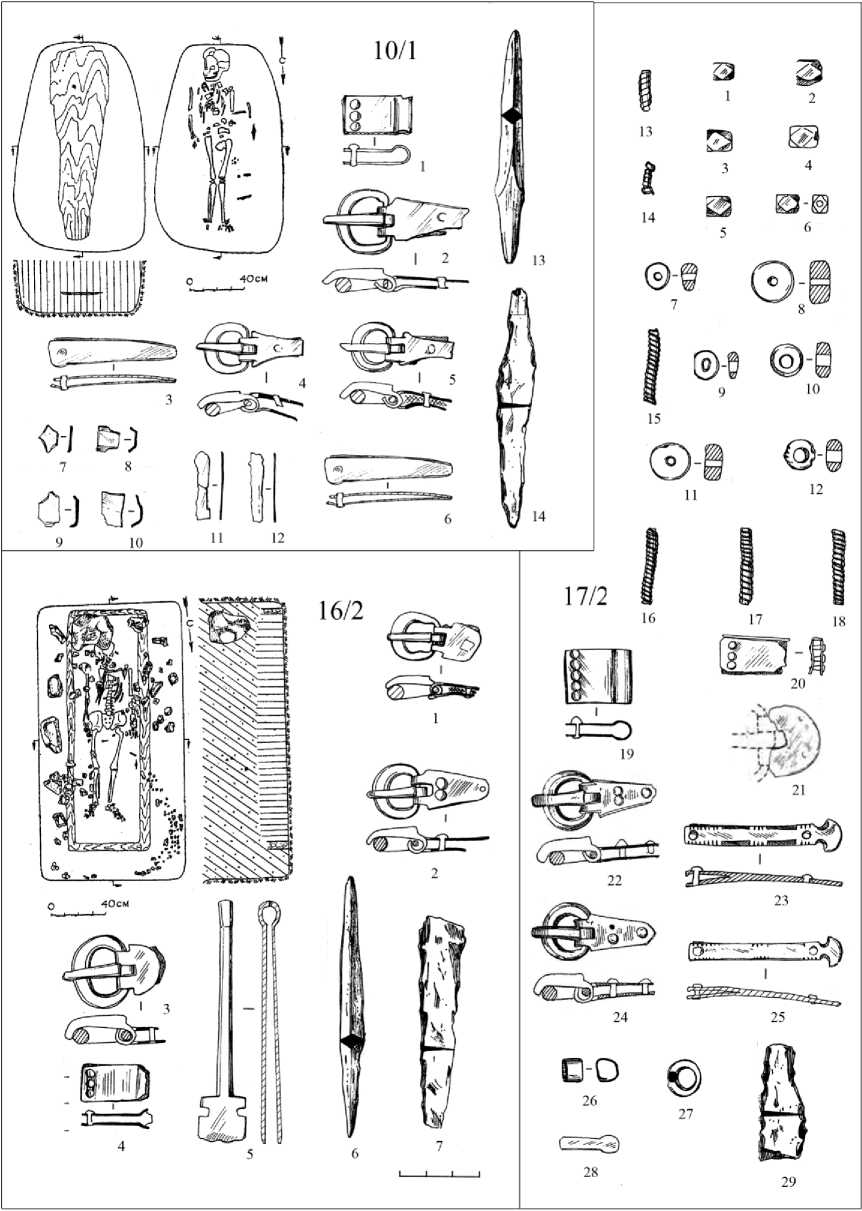

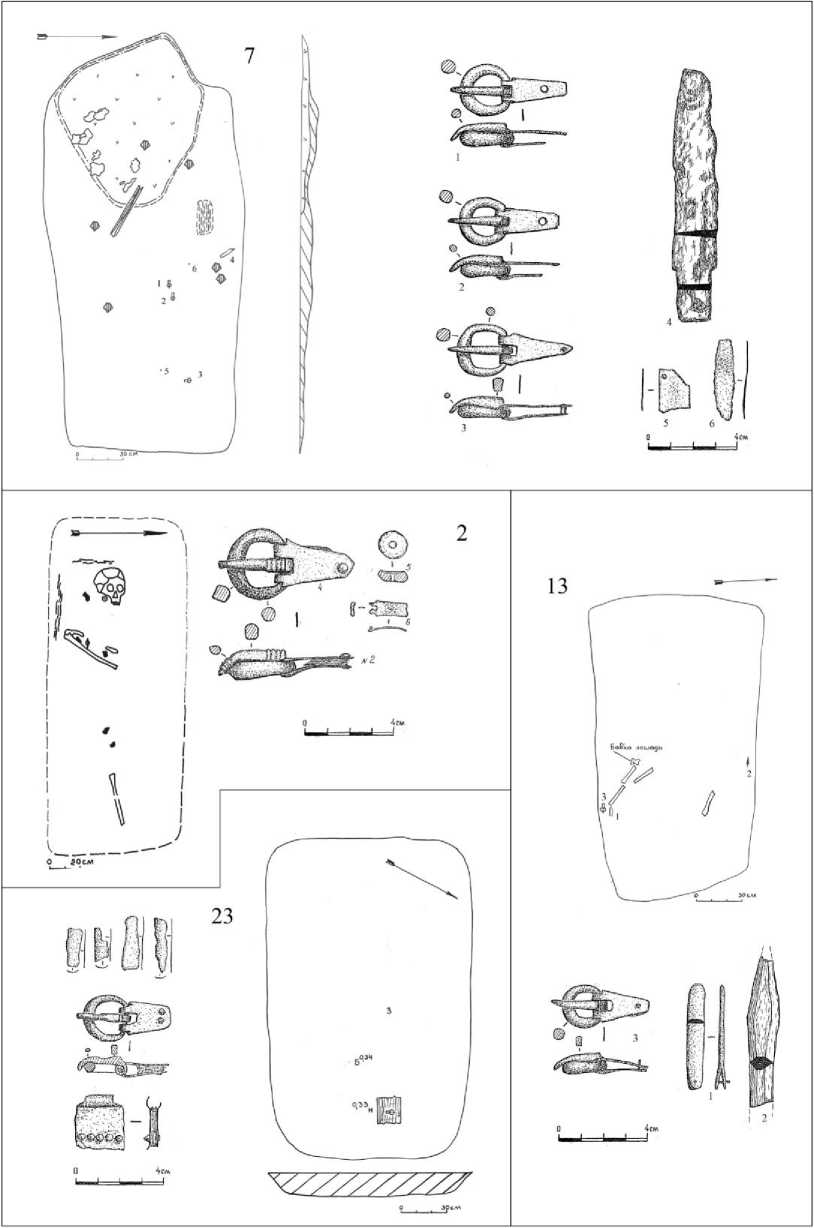

Наиболее близкими к описанному погребению являются комплексы из погребений 10/1, 16/2, 17/2 Бродовского могильника (рис. 4) [ Голдина , 1986] и комплексы погребений 2, 7, 13, 23 Мокин-ского могильника (рис. 5) (раскопки Оборина, 1987)5.

Комплекс погребения 10/1 Бродовского могильника наиболее близок к комплексу из могильника Кала-Урын по составу инвентаря (рис. 4). В нем присутствуют и обувные, и поясной наборы, нож, костяной наконечник стрелы, но отсутствует вооружение ближнего боя. Комплекс погребения 16/2 из Бродов несколько скромнее. В нем также есть нож и наконечник стрелы, но нет обувных наконечников ремней, зато имеется пинцет. В погребении 17/2 Бродовского могильника найдены полные обувные и поясной наборы, детали портупеи, железный нож, а также набор из янтарных и стеклянных бус и бронзовых спиралевидных пронизок. В данном случае важно учесть, что, судя по описанию погребения [Голдина, 1986, с.68], большинство находок отмечены в перекопе, разрушающем как погребение 17/2, так и погребение 17/1. При этом погребение 17/2 произведено раньше, чем погребение 17/1, и разрушается последним, что отчетливо видно на плане раскопа [Голдина, 1986, табл. 2]. Часть бус и спиралевидных пронизок (или даже все?) может происходить из погребения 17/1, где также найдена одна пронизка, и являться ожерельем. Очень близкое к нему по составу ожерелье, включающее янтарную дисковидную бусину, две бусины в форме параллелепипеда с обрезанными краями из темного полупрозрачного стекла и спиралевидную пронизку, было обнаружено в погребении №272 Мокинского могильника (раскопки М.Л. Перескокова, 2014). Погребение 17/1 вполне может быть впускным женским погребением (жена?) в курган с мужским погребением. Несмотря на указанные детали, погребение 17/2, если допустить возможность неполной его сохранности, так же имеет достаточно похожий набор, что и погребение №3 кургана №2 могильника Кала-Урын.

Комплексы указанных погребений Мокинского могильника также происходят из разрушенных погребений и не полностью сохранились6, но детали ременной гарнитуры стилистически очень близки r находкам в погребении №3 кургана №2 могильника Кала-Урын7.

Интересна хронология рассматриваемых комплексов. Р.Д. Голдина в своей работе, посвященной хронологии неволинской культуры [ Голдина , 2012], исходя из планиграфии раскопов, делит комплексы на две большие группы. К первой, наиболее ранней, она относит погребения 26/1, 24/3-4, 25/1-2, 27/1, 23/1, 39/2, 46/1, 16/1-2, 7/1, ко второй, более поздней, – погребения 3/2, 7/2-3, 10/1, 15/1, 6/1-3, 21/1, 17/2, 20/1, 22/1, 11/1, 19/1, 45/1. Таким образом, интересующие нас комплексы оказываются в разных хронологических группах. Ранняя группа датирована последней четвертью IV – первой половиной V в., а поздняя группа – второй половиной V в. [ Голдина , 2012, с.205].

Анализируя планиграфию Бродовского могильника, стоит отметить изменение со временем функционирования могильника ориентировок погребений. Погребения ранней группы (раскопы VI, VIII, IX) ориентированы в основном по линии З–В с небольшим отклонением с ЗСЗ – ВЮВ. Погребения центральной группы (раскопы II–V) ориентированы преимущественно на С – Ю. Так наиболее поздние погребения (курган 20) имеют уже ориентировку практически ЮЗ – СВ. При этом у интересующих нас погребений ориентировка практически одинаковая: С – Ю (лишь погребение 16/2 совсем немного отклонено на ЮЮЗ – ССВ), что говорить о том, что погребения должны быть хронологически близкими.

Хорошую планиграфическую и стратиграфическую картину дает раскоп II. Как отмечала Р.Д. Голдина, захоронения 7/1 и 10/1-2, вероятно, близки по времени, но вряд ли можно согласиться с предполагаемой последовательностью: 7/1, затем 7/2 и 10/1-2, далее 6/1-3 и 7/3 [ Голдина , 2012, с.204–205]. В пользу того, что погребения кургана 7 произведены ранее, чем погребения кургана 10, никаких аргументов не представлено, кроме указания на взаимное перекрывание канавок, из чего этот вывод не следует. Ориентировка позволяет считать курган 10 наиболее ранним. Затем появился курган 7, погребение 1. Погребения 7/2-4, судя по профилю кургана [ Голдина , 1986, табл. 2], могут к нему вообще не относиться, а быть более поздними впускными грунтовыми погребениями. Наиболее поздним является курган 6, где погребения четко ориентированы на ССВ – ЮЮЗ и содержат несколько более поздних пряжек, с овальной рамкой и удлиненным язычком. Таким образом, планиграфически нет серьезных оснований считать комплексы 10/1, 16/2, 17/2 Бродовского могильника разновременными.

Среди материалов указанных комплексов наиболее интересны детали ременной гарнитуры. В первую очередь это шипообразный выступ с обеих сторон щитка при переходе к креплению рамки. Эта деталь отсутствует на поясной пряжке из погребения 16/2, которая близка к луннице (полумесяцу) и является результатом прямой эволюции щитка в форме лунницы. Данная деталь осталась от гарнитуры предшествующего культурно-хронологического горизонта Тураево-Кудаш8, где были распространены пряжки с щитками такой формы. М.М. Казанский такие пряжки относит к ранне-сасанидской традиции, а пряжки с щитком в форме лунниц, в частности, из курганных погребений Тураевского могильника, в том числе декорированные в стиле cloisonné, датирует второй половиной IV – самым началом V в [ Казанский , 2002, с. 195]. А.А. Красноперов, посвятивший пряжкам, оформленным в полихромном стиле, в том числе лунницам, отдельную работу, относит их к «до-гуннскому» полихромному стилю и датирует такие изделия на памятниках Прикамья не ранее чем серединой IV в., «вероятнее третьей четвертью этого столетия, так как признаки "раннегуннского" и "гуннского" времени (например, двускатные наконечники ремней) в рассмотренных комплексах с полихромными вещами только начинают появляться» [ Красноперов , 2012, с.222].

Интересны наконечники ремней из согнутой пластины с расширением на конце, скрепленные заклёпками, иногда они имеют боковые грани в форме коробочки. Такой тип наконечников известен еще с позднесарматского времени, тогда они были маленького размера, что характерно для ранней части Бродовского могильника. Наконечники с тремя заклепками для поясных ремней (погребения 16/2, 17/2), являются развитием данной традиции. С постепенным расширением и увеличением рамки и щитка пряжек расширяются и наконечники. В V в. начинают преобладать наконечники с пятью заклепками, а позже их количество иногда увеличивается до семи. Узкие же наконечники в дальнейшем постепенно исчезают.

Наконечники ремней с секировидным окончанием также являются продолжением традиции «лунниц». Такие наконечники, но без фасетировки известны у поздних сармат (тип 48 по В.Ю. Ма- лашеву) и датируются второй половиной IV – началом V в. [Малашев, 2000, с. 301]. Вероятно, рассматриваемые нами наконечники надо датировать несколько поздним временем, как эволюционное развитие формы.

* e—*

Рис. 1. Могильник Кала-Урын. План кургана №2 и профиля стенок раскопа по линиям V/18-19 и IV-V/19. Условные обозначения к профилям: 1. Дерн – темно-серый гумусированный слой с лесным мусором; 1а. Погребенный дерн; 2. Красная глина – слой насыпи кургана; 2а. Красная глина с ленточными известковыми включениями – заполнение могил; 3. Серый предматериковый суглинок – древняя погребенная почва; 4.

Красная глина – материк; 5. Глинистый пестроцвет – заполнение грабительских перекопов; 6. Темнокоричневый суглинок; 7. Углистые прослойки; 8. Прокал; 9. Наброс; 10. Прокаленная красная глина с примесью извести; 11. Известковый слой; 12. Свелто-серый суглинок; 13. Серый суглинок с золой и известью; 14. Темно-серый суглинок с вкраплениями угля; 15. Темно-серый суглинок; 16. Красная глина с вкраплениями извести и угля – слой заполнения перекопов; 17. Черно-серый гумуссированный суглинок – поздний перекоп

Двускатные наконечники в указанных комплексах представлены. Собственно пряжек в форме лунниц уже нет, но сохранились их отдельные элементы в виде выступов, их повторяющих. При этом язычки несколько удлинились, они менее прижаты к рамке, но выступают за середину рамки незначительно. Нужно отметить, что на пряжках с более вытянутым язычком, шиповидные высту- пы исчезают и несколько меняется сама форма щитка. Щиток становится более выпуклым в ширину. Меняется и крепление ремня. В более позднее время крепление двумя продольно расположенными штифтами на пряжках с трапециевидным и треугольным вытянутым щитком постепенно заменяется креплением на одиночный штифт, а крепление двумя расположенными поперек или по треугольнику штифтами исчезает совсем.

Грабительский вкоп

Погр. №4

Погр. №3

1 Янтарная бусина (-2,11)

2 Обломок меча (-2,08)

3 Обломок меча (-2,08)

4 Обломок янтарной бусины (-2,12)

5 Наконечник копья (-2,11)

6 Фрагменты ножен меча (-2,10)

7 Наконечник ремня (-2,11)

8 Нож (-2,10)

9 Фрагмент ножен с бронзовым гвоздиком (-2,10)

10 Правый обувной набор (-2,10; -2,11)

11 Левый обувной набор (-2,13;-2,14)

12 Костяной наконечник стрелы (под настилом)

Кость животного в засып и (-1,06) Железный наконечник стрелы (-0,94) Тлен костей кисти руки (-2,13)

Рис. 2. Могильник Кала-Урын. План погребений №3 и 4 кургана №2

Рис. 3. Могильник Кала-Урын. Инвентарь погребений №3 и 4. 1–2. Янтарные бусы; 3. Железный наконечник копья; 4. Железный нож; 5. Костяной наконечник стрелы; 6–7. Правый обувной набор. Пряжка и наконечник ремня; 8–9. Элементы портупейного ремня. Крепления ремешков подвешивания меча;

10. Наконечник ремня. Медный сплав; 11–12. Левый обувной набор; 6–12. Медный сплав; 13. Железный наконечник стрелы; 14–15. Обломки меча (палаша?) в деревянных ножнах; 16–17. Керамика

Бусы из погребения 17/2, проанализированные Е.В. Голдиной, относятся к типам XA2 (дисковидные янтарные), IA33 (стеклянные бежевые прозрачные или полупрозрачные в форме короткого цилиндра) и IVА49 (стеклянные синие полупрозрачные в форме параллелепипеда со срезанными вершинами). Янтарные бусы были рассмотрены ранее. Бусы типа IА33, близкие по форме к янтарным, чаще всего встречаются в конце IV – V в., но известны и в VI – VII вв. [Голдина, 2012, с.290]. Бусы типа IVA49, по мнению А.В. Мастыковой, имели хождение в Европе начиная с III в. и импортировались из провинций Римской Империи. Они известны в Центральной Европе в IV – второй четверти V в., в Западной Европе – на рубеже V и VI вв., в Восточном Средиземноморье – в IV в., на Дунае – во второй половине III – начале V в., в Причерноморье – в IV – V вв., на Северном Кавказе – в III – начале VII в., в лесной полосе России – в V–VI вв. [Мастыкова, 2009, с. 106–108]. В могильниках неволинской культуры такие бусы редко встречаются в конце IV – V в. и часто – в VI – IX вв. Пик их распространения попадает на конец VII – VIII–IX вв. [Голдина Е.В., 2012, с.291].

Рис. 4. Бродовский могильник. Погребения 10/1, 16/2 и 17/2 по Р.Д. Голдиной, 1986

Сериация погребальных комплексов, проведенная нами, показала, что все указанные погребения относятся к хронологической группе 4, которая датируется в пределах V в. [ Перескоков , 2013, с.20].

Рис. 5. Мокинский могильник. Погребения №2, 7, 13, 23 по В.А. Оборину (раскопки 1987 г.). Рисунки материала выполнены А.Е. Старковым

Заключение

Исследованный в 2014 г. воинский погребальный комплекс принадлежал пешему воину, имевшему оружие как дальнего, так и ближнего боя. Анализ аналогичных комплексов позволил выявить тенденцию собирания определенного набора вещей (ременная гарнитура, нож, наконечник стрелы и др.), который, возможно, соответствовал воинскому статусу. Воин, похороненный в могильнике Кала-Урын, судя по всему, имел высокий социальный статус. Погребенных в комплексах 16/2 и 10/2 Бродовского могильника, которые не разрушены перекопами, сопровождало только стрелковое оружие, поэтому, вероятно, они занимали более низкое положение в воинской иерархии (рядовые воины?).

Изучение хронологии комплексов, основанное на материалах планиграфии, стратиграфии, сериации и анализа хроноиндикаторов, позволило сделать вывод о том, что данные комплексы являются достаточно узко датируемой группой погребений, отражающей период формирования стиля ременной гарнитуры, характерной для памятников харинского типа (раннехаринский этап ломо-ватовской культуры и бродовский этап неволинской культуры, вторая треть V – конец V в.) [ Перескоков , 2013, с.23]. Таким образом, выявленный хронологический горизонт должен быть несколько более поздним, чем культурно-хронологический горизонт Тураево-Кудаш, и частично его перекрывающим, но наиболее ранним в хронологической группе 4 [ Перескоков , 2013, с.20–21]. Он может быть датирован не ранее рубежа IV и V вв. и не позднее середины V в. Курган 2 могильника Кала-Урын, вероятно, можно датировать первой третью V в.

Комплекс же памятников Кала-Урын принадлежит к финальной стадии гляденовской культуры, которая функционирует на территории бассейна р. Нижняя Мулянка вплоть до полного ее покидания населением вследствие экологических причин на рубеже V и VI вв.

Список литературы Курган с воинским погребением V в. на могильнике Кала-Урын

- Генинг В.Ф., Голдина Р.Д.Курганные могильники харинского типа в Верхнем Прикамье//Вопросы археологии Урала. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1973. Вып.12. С.60-125

- Голдина Е.В. Хронология бус могильников неволинской культуры//Древности Прикамья эпохи железа (VI в. до н.э. -XVв. н.э.): хронологическая атрибуция: Матер. и исслед. Камско-Вятской археол. экспедиции. Ижевск: Изд-во «Удмуртс. университет», 2012.Т. 25.С. 286-320

- Голдина Р.Д. Исследование курганной части Бродовского могильника//Приуралье в древности и средние века. Устинов, 1986. Б.и. С. 47-98

- Голдина Р.Д. О датировке и хронологии неволинской культуры (конец IV -начало IX вв. н.э.)//Древности Прикамья эпохи железа (VI в. до н.э. -XV вв. н.э.): хронологическая атрибуция: Матер.иисслед. Камско-Вятской археол. экспедиции. Ижевск: Изд-во Удмуртского ун-та, 2012. Т. 25. С. 203-285

- Казанский М.М. Пряжки раннесасанидской традиции в Северной Евразии//Первобытная археология. Человек и искусство. Сб. к 70-летию Я.А. Шера. Новосибирск: Изд-во Ин-та археол. и этногр. СО РАН, 2002. С. 193-197

- Казанцева О.А. Каталог археологических памятников Бардымского района Пермской области. Ижевск, 2004а. Б.и. 176 с

- Казанцева О.А. Кудашевский могильник -памятник эпохи великого переселения народов в Среднем Прикамье//Удмуртской археологической экспедиции -50 лет: матер. Всерос. науч. конф., посв. 50-летию Удмурт. археол. экспедиции и 80-летию со дня рождения В.Ф. Генинга. Ижевск: Изд-во Удмурт. ин-та истории, яз. и лит., 2004б. С.132-139

- Коренюк С.Н., Мельничук А.Ф., Перескоков М.Л. Погребальный обряд поздней части Мокинского могильника в Среднем Прикамье (по материалам раскопок 1994 г.//Вестник Пермского университета. История. 2011. Вып.1 (15). С.65-80

- Красноперов А.А.Полихромные предметы с перегородчатой инкрустацией в Прикамье («догуннский» стиль перегородчатых инкрустаций)//Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Конф. 3. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле», 2012. С. 218-254

- Лепихин А.Н. Костища гляденовской культуры в Среднем и Верхнем Прикамье. Березники: Изд. дом «Типография купца Тарасова», 2007. 224 с

- Малашев В.Ю. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского времени//Сарматы и их соседи на Дону: Матер.и исслед. по археологии Дона. Ростов н/Д: Терра; Гефест, 2000. Вып. I. С.194-232

- Мастыкова А.В. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV -середине V в. н.э. М.: Изд-во Института археологии РАН, 2009. 502 с

- Мингалев В.В. Дольные ножи//Вестник музея археологии и этнографии Пермского Предуралья. Пермь: Изд-во ПГПУ, 2006. С.112-119

- Мингалев В.В., Перескоков М.Л. Результаты охранных раскопок Мокинского могильника III-VI вв. в Пермском Прикамье//Проблемы сохранения и использования культурного наследия: история, методы и проблемы археол. исслед.: Матер. VII науч.-практ. конф. «Сохранение и изучение недвижимого культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа -Югры», посв. 90-летию со дня рождения В. Ф. Генинга (Нефтеюганск, 14-16 мая 2014 г.). Екатеринбург: Изд-во Горбуновой, 2014. С. 255-261

- Мингалев В.В., Перескоков М.Л. Хронология и культурная принадлежность Калашниковского курганного могильника (по материалам раскопок 1982 г. и 2012 г.)//XV Бадеровские чтения по археологии Урала и Поволжья: Матер. Всерос. науч.-практ. конф. (г. Пермь, 9-12 февр. 2016 г.)/Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь: изд-во ПГНИУ, 2016. С.145-154

- Пастушенко И.Ю., Волков С.Р. Курманаевский курганный могильник на средней Сылве (итоги предварительного исследования)//Пермский мир в раннем средневековье: Сб. науч. статей. Ижевск: Изд-во Удмурт. ин-та истории, языка и литер. УрО РАН, 1999. С.53-65

- Перескоков М.Л. Керамические комплексы памятников финала раннего железного века в Пермском Прикамье//Вестник Пермского университета. История. 2015. Вып.1(28). С.99-113

- Перескоков М.Л. Культурно-хронологический горизонт Тураево-Кудаш: теоретический аспект//Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани. Казань: Отечество, 2014. Т. 2. С. 378-381

- Перескоков М.Л. Пермское Приуралье в финале раннего железного века (первая половина -середина I тыс. н.э.): Автореф. дис.... канд. ист. наук. Казань: Б.и., 2013

- Перескоков М.Л., Доткин К.В. Керамика погребальных комплексов позднегляденовского времени Мулянской территории (по материалам исследований 2013-2014 гг.)//Изв. археол. лаборатории Башкир. гос. ун-та./отв. ред. А.Н. Султанова. Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. Вып. 1.С.49-59