Курганный могильник эпохи раннего железа Черемшанка-1

Автор: Демин Михаил Александрович, Мамадаков Юрий Топасович, Головченко Николай Николаевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлена характеристика материалов раскопок курганного могильника Черемшанка-1, расположенного в окрестностях с. Чинета Краснощековского района Алтайского края. В состав памятника входят 19 объектов: девять курганов и десять ритуальных сооружений (жертвенники и поминальники). Внешний облик курганов независимо от погребального обряда однотипен - небольшие каменно-земляные насыпи из мелких и средних по размеру галечника и плит. Все курганы одномогильные, ориентация тел погребенных относительно сторон света варьируется. Исследованный памятник представляет значительный научный интерес в связи с культурной многокомпонентностью выявленных в ходе полевых работ находок, проявляющейся в сочетании двух видов погребального обряда, пазырыкских и большереченских чертах керамического комплекса. Аналогичная ситуация фиксируется на ближайших объектах пазырыкской культуры (Чинета-2, Ханкаринский дол). Локализация данных памятников на территории северо-западных отрогов Алтая, граничащих со степной и лесостепной зонами, позволяет рассматривать эти объекты в качестве опорных для определения характера взаимоотношений населения этих регионов в эпоху раннего железного века. Предварительно курганные захоронения памятника Черемшанка-1 могут быть датированы III - первой половиной II в. до н. э.

Северный алтай, эпоха металла, пазырыкская культура, многокомпонентные памятники

Короткий адрес: https://sciup.org/147219414

IDR: 147219414 | УДК: 903'14

Текст научной статьи Курганный могильник эпохи раннего железа Черемшанка-1

Одной из основных задач современной археологии юга Западной Сибири является изучение памятников, расположенных в интеграционных зонах, таких как северо-западное предгорье Алтая. Важность объектов историко-культурного наследия, расположенных в этом регионе, определяется его ландшафтом с предгорными пойменными долинами рек, выходящими в степь. Такой рельеф местности значительно облегчает движение миграционных волн в меридиональных направлениях. Несмотря на то, что в последние годы были достигнуты значительные успехи в изучении памятников, расположенных в данном регионе [Бородов-ский, Бородовская, 2013], припойменные долины р. Иня только начинают привлекать внимание исследователей [Дашковский, 2002; 2003]. Это определяет актуальность полевых изысканий, проведенных в июне – июле 2014 г. археологической экспедицией исторического факультета Алтайского государственного педагогического университета под руководством М. А. Демина на курганном могильнике Черемшанка-1.

Памятник находится в 7–8 км к северо-востоку от села Чинета, на склонах Тиги-рекского хребта, в устьевой зоне р. Черем-шанка, правого притока Ини. В процессе работ отрядом было исследовано 19 объектов, попадающих в зону строительства участка дороги Маралиха – Куйбышево – Чине-

∗ Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда (№ 14-50-00036).

Демин М. А. , Мамадаков Ю. Т. , Головченко Н. Н. Курганный могильник эпохи раннего железа Черемшанка-1 // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 7: Археология и этнография. С. 84–92.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 7: Археология и этнография

та – Генералка. В их число входят 9 курганов и 10 ритуальных сооружений.

Конструкция каменных сооружений представлена округлыми насыпями, сложенными из земли и хорошо окатанного галечника или плитняка, образующего панцирь. В основании насыпей находились камни крепи-ды. Диаметр курганов варьировал от 10 до 15 м, высота от 0,20 до 0,50 м, диаметр поминальников составлял от 1 до 5 м, высота 0,10–0,20 м.

Группа курганов № 1, 3, 4, 5, 6, 14 и 15 образовывала цепочку, тянущуюся с ЮВ на СЗ. К ней примыкали курган № 16, поминальники № 1а, 2 и 12. Насыпи всех исследованных объектов располагались на дистанции друг от друга и не перекрывались. Большая часть ритуальных сооружений располагалась в юго-западной части памятника.

Под насыпью каждого из курганов находилось по одной могильной яме, глубины которых варьировали от 0,96 до 2,21 м. В большинстве случаев форма ям была подпрямоугольная. В заполнении встречались остатки камней, составлявших некогда перекрытие, или целые перекрытия, сложенные из плитняка.

Погребенные на дне могильных ям имели различную ориентировку по сторонам света: в четырех случаях на северо-запад, в двух на север и юго-восток, в одном на юго-запад. Положение костяков представлено двумя вариантами. Первый – скорченный скелет на боку с подогнутыми в коленных суставах ногами и вытянутыми к ним руками (курганы № 4, 5, 14, 15). Второй – тру-поположение на спине с легким завалом на бок, кости рук вытянуты вдоль скелета (курганы № 7, 16). В могилах, как правило, слева от черепа лежали остатки жертвенной пищи (вероятно, крестец барана). Погребения курганов № 1, 3 и 6 оказались разграбленными.

Выявленный в ходе раскопок погребений сопроводительный инвентарь включает в себя керамические сосуды, костяные наконечники стрел, раковины каури, металлические ножи, сережку и поясную костяную подвеску – костылек (кочедык).

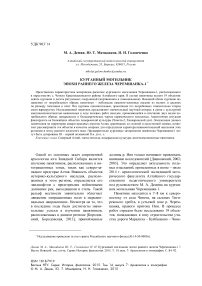

Керамические изделия представлены пятью целыми и двумя разрушенными сосудами (рис. 1), от которых сохранилось несколько фрагментов. Они относятся к трем различным типам: высокогорлые узкие кувшины, горшки и кринки.

Кувшины (два экземпляра) сходны между собой по пропорциям, но различаются по размерам. Более крупный образец из кургана № 5 сильно фрагментирован и не имеет придонной части. Меньший по размерам сосуд происходит из кургана № 4. Оба изделия отличаются по составу керамического теста, обжиг окислительный (низкотемпературный, может быть, костровой).

Горшков два, они мельче кувшинов по объему, но с более толстыми стенками. Обжиг сосудов низкотемпературный окислительный. Как и у предыдущих гончарных изделий, тесто рыхлое слабосцементиро-ванное, на изломе черно-коричнево-красное. В составе замеса присутствует большое количество разноразмерной дресвы. Сосуд из кургана № 16 имеет широкое основание, выраженную профилировку и невысокую по отношению к общим размерам слабо отогнутую шейку. Посередине шейки сосуда нанесен ряд вдавлений небольшого размера (рис. 1, 2 ). Также на нем имеются два симметричных отверстия для подвешивания сосуда. Второй горшок, выявленный в ходе раскопок поминальника № 2, имеет отогнутый наружу венчик, массивные стенки и рыхлое тесто (рис. 1, 1 ).

Одинаковый состав теста и способ обжига горшков в курганах и поминальнике № 2 косвенно указывают на принадлежность ритуальных сооружений к исследуемому погребальному комплексу.

Кринка происходит из кургана № 14. Сосуд сделан из плотного теста и обожжен (см. рис. 1, 1 ). Керамика на изломе трехцветная – красная, коричневая по краям и черная внутри. В составе теста присутствует мелкий среднеокатанный кварцевый белый песок, что роднит изделие с кувшином из могилы кургана № 5. Выделяет сосуд и наличие раскраски, образующей зигзаги и завитки черного цвета, и темно-серое пятно (рис. 1, 3 ).

Фрагменты керамики из курганов № 1 и 3 отличаются от других сосудов более прочным плотным тестом восстановительного обжига.

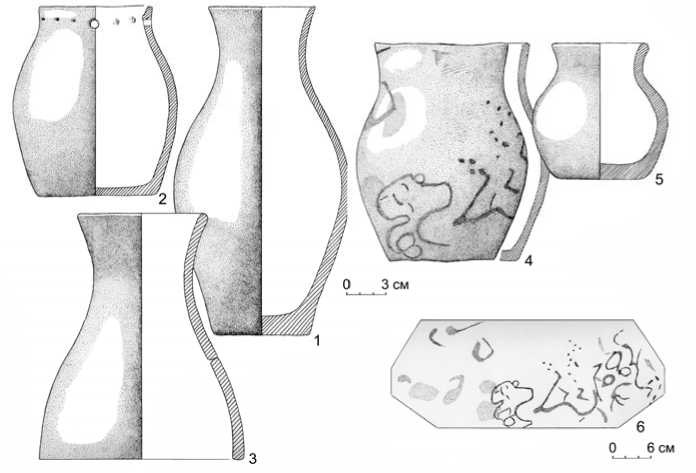

В могилах обнаружен разнообразный сопроводительный инвентарь (рис. 2, 1 – 13 ; 3, 1 – 17 ), в том числе восемь костяных наконечников стрел: семь черешковых и один втульча-тый. Они относятся к разным типам, характерным для культур раннего железного века Южной Сибири [Шульга, 2002. С. 45–53].

Рис. 1 . Керамический комплекс курганного могильника Черемшанка-1:

1 – поминальник № 2; 2 – курган № 14; 3 – прорисовка узора на сосуде из кургана № 14

Пять костяных (роговых) наконечников стрел трехгранные, с треугольной в плане верхней частью бойка (рис. 2, 2 , 9 , 12 , 13 ; 3, 17 ), два наконечника «башневидные» (рис. 2, 7 , 8 ). Втульчатый наконечник стрелы из кургана № 14 трехгранный с треугольным бойком, плавно сужающимся к острию с середины пера (рис. 2, 3 ). Аналогичные изделия встречаются в пазырыкских погребальных комплексах Горного Алтая [Шульга, 2002. С. 52; Бородовский, Бородовская, 2013. С. 122. Рис. 29].

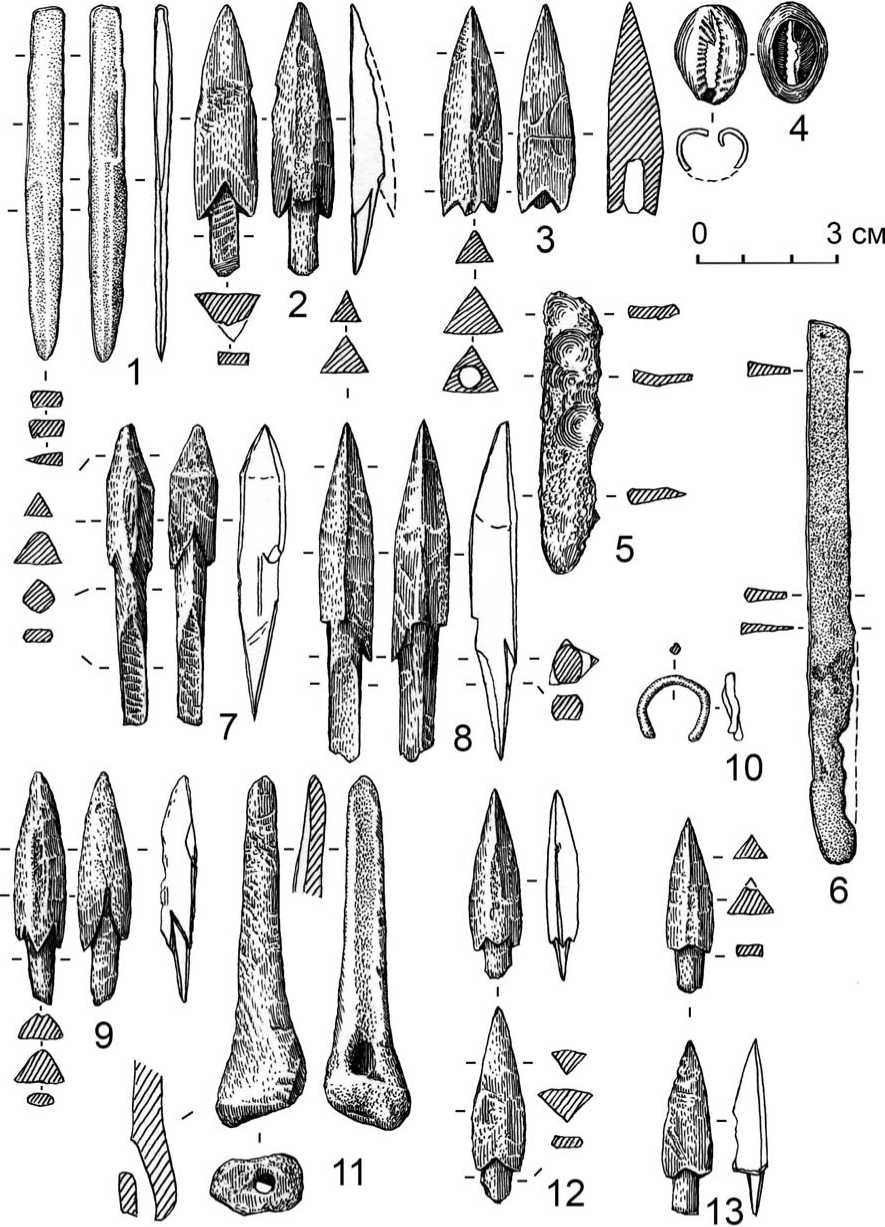

В материалах могильника Черемшанка-1 имеется 16 изделий из раковин каури. Все образцы подвергнуты дополнительной обработке – у них срезана верхняя спинная поверхность (рис. 2, 4, 3, 2–16). Таким образом, раковины были превращены в украшения – нашивки. Самый представительный поясной набор, состоящий из 14 инвалютных раковин каури, был обнаружен в кургане № 4. Раковины длиной около 100 мм, имеют одну большую полость с узким щелевидным устьем. Каури обитают в теплых, преимущественно тропических морях, встречаются в Средиземном море, акваториях Тихого и Индийского океанов, что ставит вопрос о способах их распространения: в частности известно, что некоторые виды семейства использовались кочевниками Ев- разии в качестве украшений одежды и эквивалента товарообмена. Ближайшей аналогией с описанными находками являются поясные подвески из могильника скифского времени Покровский Лог-5 в долине р. Сен-телек. На сентелекских раковинах тоже была срезана спинная часть, кроме того, в овальной выемке среза фиксировалась инкрустация из бордового смолистого вещества, которая отсутствует на нашивках из Че-ремшанки-1.

Еще одной категорией сопроводительного инвентаря являются ножи. Бронзовые ножи встречены в курганах № 5 (рис. 2, 1 ) и № 16 (рис. 2, 6 ). Оба имеют простейшую форму в виде прямоугольной пластины с прокованным и заточенным клинком. С помощью обработки первому, более мелкому, орудию придана приостренная форма. У более крупного второго ножа окончание клинка округлое. Оба изделия рукояточные, при этом рукоятью служит непрокованная часть исходной заготовки-пластины. Железный нож, найденный в кургане № 14, представляет собой подпрямоугольно-овальную пластину с прокованным и заточенным краем и необработанной рукоятью. Контекст их обнаружения различен: бронзовый и железный нож были выявлены среди остатков жертвенной пищи (курганы № 4, 14), а вто-

Рис. 2 . Инвентарь погребений могильника Черемшанка-1:

1 - бронзовый нож (курган № 5); 2-3 - наконечники стрел (кость, курган № 3); 4 - раковина каури (курган № 3);

5 - железный нож (курган № 14); 6 - бронзовый нож (курган № 6); 7-8 - наконечники стрел (кость, курган № 7);

9 - наконечник стрелы (кость, курган № 5); 10 - серьга (серебро?, курган № 15); 11 - костылек (кость, курган № 7); 12-13 - наконечники стрел (кость, курган № 4)

Рис. 3 . Инвентарь погребений могильника Черемшанка-1:

1 – железный нож (курган № 14); 2–15 – раковины каури (курган № 4); 16 – раковина каури (курган № 3);

17 – наконечник стрелы (курган № 4)

рое бронзовое орудие из кургана № 5 – в районе тазовых костей погребенного. Аналогичные ножи являются обычной находкой в комплексах раннего железного века юга Западной Сибири.

Единственная серьга из кургана № 15 имеет вид несомкнутого кольца, изготовленного из обрезка серебряной проволоки подквадратного сечения (рис. 2, 10 ). Похожие изделия были широко распространены среди носителей археологических культур скифского круга [Петренко, 1978. С. 46–64].

Костяной костылек (кочедык), обнаруженный в районе пояса под тазовыми костями погребенного в кургане № 7, представляет собой фрагмент трубчатой кости с частью эпифиза. Сквозь него просверлено отверстие диаметром около 4 мм, ориентированное вдоль продольной оси кости, ко- торое служило для продевания ремешка, подвешивающего костылек к поясу. Противоположный эпифизу слом заточен и заполирован от интенсивного использования (рис. 2, 11). Возможно, орудие использовалось для развязывания кожаных узлов [Болотин, Алкин, 1996. С. 108].

Под насыпями поминальников № 9, 10 были обнаружены остатки лошадиных черепов. К сожалению, пока не представляется возможным установить, относятся они к исследованному курганному комплексу или к другому хронологическому периоду.

Курганный могильник Черемшанка-1 представляет собой сложный для хронологической и культурной атрибуции памятник. К числу пазырыкских черт следует отнести каменно-земляную конструкцию надмогильных сооружений, скорченное положе- ние погребенных, их ориентацию головой на юго-запад и юго-восток, а также контекст нахождения заупокойной пищи [Бородов-ский, Бородовская, 2013. С. 146, 147, 165. Рис. 53–54, 71]. Планиграфия цепочки курганов по направлению ЮЗ – СВ, вытянутое на спине положение некоторых погребенных более свойственны погребальным памятникам степной зоны Алтайского края [Шульга и др., 2009. С. 46–62].

Особое значение в плане культурной идентификации комплекса имеет многоком-понентность керамического комплекса. Кувшины прежде всего характерны для па-зырыкской культуры Горного Алтая [Боро-довский, 1995. С. 162. Рис. 68]. Вместе с тем горшки и кринка имеют облик, близкий к сосудам большереченской культурно-исторической общности. Но раскраска кринки типична для пазырыкской керамики [Бородов-ский, Бородовская, 2013. С. 149. Рис. 56].

Остальные категории находок являются во многом универсальными для погребальных памятников скифского времени юга Западной Сибири. Широкое распространение имеют трехгранные наконечники стрел, костыльки, металлические ножи, сережки в виде несомкнутого кольца и раковины, датируемые в широком хронологическом диапазоне.

Следует отметить, что подобная много-компонентность характерна для материалов из ближайших погребальных комплексов – могильников в устьевой зоне р. Ханхары, курганов из долины р. Сентелек [Шульга, 2003; Дашковский, Мейкшан, 2014. С. 96], а также памятников, расположенных в междуречьях Ануя, Семы, Песчанной и Катуни [Бородовский, 1993; Шпакова, Бородовский, 1994; Бородовский, Бородовская, 2013]. В этой связи встает вопрос о преобладающем компоненте формирования этих памятников: пазырыкском или большереченском. П. К. Дашковский фиксирует преобладание пазырыкских черт в конструктивных особенностях курганов и предметном комплексе погребений могильника Ханкаринский дол и ставит под вопрос культурно-хронологическую принадлежность памятника Чинета II [Дашковский, 2004. С. 34–36; Дашковский и др., 2005. С. 294; Дашков-ский, Тишкин, 2006. С. 21]. Материалы исследованного нами могильника Черемшан-ка-1, который, вероятно, следует отнести к этому же Чинетинскому археологическому микрорайону, дают столь же неоднозначную картину, как и результаты раскопок курганов Чинеты II. Имеющиеся в нашем распоряжении данные в большей степени позволяют интерпретировать курганный могильник Черемшанка-1 как поликультур-ный памятник, включающий в себя элементы пазырыкской и большереченской культур. Возможно, радиоуглеродное датирование и сопоставление антропологических материалов из погребений некрополей Чинетинско-го микрорайона позволят более ясно оценить ситуацию по данному вопросу.

Сложная взаимосвязь элементов разных культурных традиций в рамках погребального обряда на одном памятнике может свидетельствовать о контактах, существующих между населением Горного Алтая, предгорий и степных территорий. Возможно, отдельные элементы материальной культуры степняков попадали в пазырыкские курганные захоронения в результате инфильтрации групп людей, мигрировавших на юго-восток [Бородовский, Бородовская 2013. С. 62–67; Дашковский, 2014. С. 98–100]. В результате мы имеем дело с таким сложным поликультурным погребальным комплексом, как Черемшанка-1, который предварительно можно датировать III – первой половиной II в. до н. э.

Список литературы Курганный могильник эпохи раннего железа Черемшанка-1

- Болотин Д. П., Алкин С. В. Уникальная находка из серии ордосских бронз в бассейне р. Зея//Гуманитарные науки в Сибири. 1996. № 3. С. 107-112.

- Бородовский А. П. Культурогенез и инфильтрация населения в условиях горной среды (по материалам эпохи металлов на Северо-Западном Алтае)//Культурно-генетические процессы в Западной Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1993. C. 9-11.

- Бородовский А. П. Аварийные исследования могильника эпохи раннего железа в верховьях р. Ануй//Изучение памятников археологии Алтайского края. Барнаул: Изд-во БГПУ, 1995. Ч. 1. С. 118-121.

- Бородовский А. П., Бородовская Е. Л. Археологические памятники долины Нижней Катуни в эпоху палеометалла. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. 220 с.

- Дашковский П. К. Отчет об археологической разведке в Краснощековском районе Алтайского края летом 2001 г. Барнаул, 2002. 220 с.

- Дашковский П. К. Отчет о работе Краснощековской археологической экспедиции Алтайского государственного университета в Краснощековском районе Алтайского края летом 2002 г. Барнаул, 2003. 200 с.

- Дашковский П. К. Чинетинский археологический микрорайон на Алтае: некоторые итоги и перспективы исследования//Археологические микрорайоны Северной Евразии. Омск, 2004. С. 34-37.

- Дашковский П. К. Предварительные результаты исследования курганов скифо-сакского периода могильника Чинета II (Алтай)//Труды 4 (20) Всероссийского археологического съезда в Казани. Казань, 2014. Т. 2. С. 98-101.

- Дашковский П. К., Тишкин А. А., Тур С. С. Памятник пазырыкской культуры Ханкаринский дол в Алтайском крае//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. Т. 11. С. 294-296.

- Дашковский П. К., Тишкин А. А. Ханкаринский дол -памятник пазырыкской культуры в Северо-Западном Алтае//Современные проблемы археологии России: Материалы Всероссийского археологического съезда. Новосибирск, 2006. Т. 2. С. 20-22.

- Дашковский П. К., Мейкшан И. А. Исследование курганов скифского времени на могильниках Чинета II и Инской Дол//Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул, 2014. Вып. 20. С. 94-100.

- Петренко В. Г. Украшения Скифии VII-III вв. до н. э.//САИ. Вып. Д4-5. М., 1978. 125 с.

- Шпакова Е. Г., Бородовский А. П. Палеодемографическая характеристика населения эпохи раннего железного века в верховьях Ануя (по материалам могильника Черный Ануй-3)//Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древности и Средневековье. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1994. C. 109-111.

- Шульга П. И. Ранние наконечники стрел из курганов скифского времени на Алтае//Материалы по военной археологии Алтая. Барнаул, 2002. С. 43-61.

- Шульга П. И. Могильник скифского времени Локоть-4а. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. 204 с.

- Шульга П. И., Уманский А. П., Могильников А. В. Новотроицкий некрополь. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2009. 329 с.