Курортное лечение как форма инвестирования в капитал здоровья

Автор: Лепихина Т.Л., Карпович Ю.В., Оборин М.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 4 (27), 2015 года.

Бесплатный доступ

Актуальность темы обусловлена необходимостью исследования показателей, характеризующих состояние санаторно-курортного комплекса, с целью выявления наиболее проблемных факторов для принятия управленческих решений, способствующих его развитию. Обоснована важность курортного лечения как фактора капитала здоровья, который способствует повышению эффективности и времени функционирования человеческого капитала в целом. Проведена оценка динамики показателей, характеризующих деятельность санаторно-курортных организаций Российской Федерации, территорий Приволжского федерального округа, в том числе Пермского края. В процессе написания работы были применены следующие методологические принципы: принцип системности, позволяющий выявить наиболее проблемные показатели, характеризующие деятельность санаторно-курортных организаций, принцип единства методологии, теории и практики, позволяющий осуществлять достоверную проверку теоретических гипотез путем корреляционного анализа показателей. Сделаны выводы о том, что деятельность санаторно-курортных организаций эффективна в плане общего оздоровления населения Пермского края и неэффективна в части профильного оздоровления. Проведён анализ влияния доходов населения как доминирующего фактора спроса на санаторно-курортные услуги, и сделаны выводы о достаточно высокой корреляционной связи между денежными доходами на душу населения в Пермском крае и доходами санаторно-курортных организаций. Приведены результаты исследования мотивов приобретения путёвок в санатории, сроков оздоровления и источников финансирования путёвок в санатории Пермского края. По результатам оценки осуществлён интегральный рейтинг санаторно-курортного комплекса Пермского края среди соседних регионов Приволжского федерального округа. Обозначены проблемы развития санаторно-курортного комплекса, такие как низкая рентабельность, слабая профилизация деятельности санаторно-курортных организаций, снижение количества оздоравливающихся.

Капитал здоровья, человеческий капитал, оценка, санаторно-курортный комплекс региона, эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/147201494

IDR: 147201494 | УДК: 615.8:[33:614.2]

Текст научной статьи Курортное лечение как форма инвестирования в капитал здоровья

В современной экономической науке существует множество подходов к исследованию человеческого капитала, но все их можно объединить в две концепции. С точки зрения первой концепции человеческий капитал можно оценивать как запас уже имеющихся у человека способностей, знаний, навыков, состояния здоровья. Вторая концепция трактует человеческий капитал как капитал, формирующийся посредством инвестиций в отдельные его составляющие – образование, здоровье, культуру [3, с. 10; 6, с. 110; 13, с. 34].

В рамках данного исследования особое внимание было уделено такой компоненте человеческого капитала, как здоровье. Взаимосвязь между здоровьем, с одной стороны, и такими факторами, как производительность труда и экономический рост – с другой, признается и медицинской, и экономическими науками. В условиях старения населения на передний план в качестве компенсаторного механизма поддержания экономического роста при сокращении притока рабочей силы выступают процессы взаимовлияния здоровья и экономического роста [11, c. 81]. Если экономический рост обеспечивается больше чем на 60% за счет человеческого капитала, то формирование самого человеческого капитала на 2/3 зависит от профессионального образования, финансовых вложений в образование и науку, которые хотя и растут в последние годы, но еще отстают от подобных вложений на одного человека в развитых странах [15, с. 21].

Следовательно, можно предположить, что оставшаяся часть человеческого капитала определяется состоянием его здоровья.

Ещё одной актуальной проблемой является недостаток обоснованности осуществляемых инвестиций в отдельные компоненты человеческого капитала, результатом чего является снижение их эффективности. Исследования, проведенные ранее авторами статьи, показали, что, несмотря на рост инвестиций в образование на 41,4 % (3,8 тыс. руб. на человека в среднем) и в сохранение здоровья на 42% (3 тыс. руб. на человека), ВРП Пермского края на 1 работника предприятия вырос лишь на 5,13 % [8].

Исследователями отмечается важность инвестиций в капитал здоровья, которые способствуют повышению эффективности и времени функционирования человеческого капитала в целом. Инвестиции, связанные с охраной здоровья, способны замедлить процесс износа человеческого капитала. Целью инвестиций в здоровье является сокращение потерь рабочего времени, которое достигается за счет улучшения здоровья в результате санаторнокурортного, медицинского обслуживания [12, c. 133]. Существующие методики оценки эффективности инвестиций в оздоровление населения рассматривают различные подходы по определению пользы от мероприятий по повышению уровня здоровья. Именно в таких методиках учитываются потери производительности труда как результат заболеваний, осложнений, что приводит к снижению объемов выпуска продукции и т. д. В них даны формулы экономического эффекта в случае сохранения жизни больного для ребенка и взрослого человека [16, c. 152]. Большинство методик описывают подходы и приводят аналитические выражения расчета медико-экономической эффективности, в том числе по профилям оказания медицинской помощи; представляют модели, позволяющие при учете потерь здоровья населения, оценить выгоды в случае аналогичного роста здоровья (зеркальная модель); рассчитывают экономический ущерб от потерь здоровья населения с учетом прямых и непрямых затрат и как часть – недопроизведенного ВВП [14, c. 255].

Как инвестиционное благо здоровье влияет на совокупное количество времени, доступного для рыночной и нерыночной деятельности, поскольку увеличение продолжительности жизни означает добавление дополнительных периодов деятельности получения дохода [9, c. 26]. Следовательно, выступая в качестве объекта инвестирования, здоровье может рассматриваться как капитал.

Под капиталом здоровья понимаются инвестиции в человека, необходимые для формирования, поддержания и совершенствования его здоровья и работоспособности.

Понятие «капитал здоровья» ввёл в экономическую теорию М. Гроссман. Учёный считал, что капитал здоровья и человеческий капитал нужно рассматривать раздельно, так как навыки, позволяющие зарабатывать больше денег, и возможность в течение большего количества времени при- менять эти навыки – не одно и то же. «Запас знания, которым обладает человек, влияет на его рыночную и нерыночную производительность, в то время как запас его здоровья определяет суммарное количество времени, которое он сможет потратить, зарабатывая деньги и производя товары» [2, c. 49]. Этот запас и есть капитал здоровья.

По мнению В.И. Ильинского, капитал здоровья – несущая конструкция, основа человеческого капитала. В понятии капитала здоровья В.И. Ильинский выделяет базовый и приобретенный капитал. Первый определяется совокупностью физиологических свойств человека, получаемых наследственным путем. Приобретенный капитал образуется в процессе формирования и потребления физических свойств человека, осуществляемом в производственной деятельности. Капитал приобретенного индивидом образования и уровень его культуры в конечном счете определяют, насколько интенсивно происходят процессы износа базовой и приобретенной частей капитала здоровья и, как следствие, его совокупного человеческого капитала [6, c. 55].

Величина капитала здоровья во многом зависит от качества функционирования и объема финансирования системы здравоохранения на всех уровнях экономической иерархии.

Долгое время инвестиции в здравоохранение в целом по России составляли 3,1–3,5% национального дохода, тогда как в развитых странах они находились на уровне 10% [13, c. 34]. Достижение объёма и качества финансирования, обеспечивающего устойчивость социально-демографической ситуации, является общей приоритетной задачей государства и бизнеса.

Таким образом, процесс воспроизводства человеческого капитала здоровья как части национального и регионального богатства невозможен без соответствующих инвестиций на микро- и макроуровне.

На уровне работника мотивацией к поддержанию здоровья и получению образования является дифференциация его доходов. Для компании, вкладывающей деньги в развитие персонала, речь идет о повышении производительности труда, снижении издержек, связанных с временем нетрудоспособности.

Для государства и общества в целом эффект выражается в поддержании конкурентоспособности национальной экономики и росте ВВП. В связи с этим приобретают особое значение не только государственные, но и корпоративные инвестиции в поддержание физического состояния сотрудников: профилактику профзаболеваний, предоставление питания для работников, медицинское обслуживание по месту работы, оплату санаторнокурортного отдыха и лечения, лечение в медицинских учреждениях, профилакториях и санаториях, улучшение жилищных условий, страхование от несчастных случаев. Однако, как показывает статистика, доля российских предприятий и организаций, осуществляющих те или иные меры поддержки здоровья работников, составляет около 54%, что ниже аналогичных показателей по США и европейским странам [7, c. 282–291].

В процессе инвестирования необходимо учитывать специфику человеческого капитала. Так, например, феномен мужской сверхсмертности во взрослом возрасте увеличивает цену воспроизводства мужского капитала, т. к. мужчины, умирающие в трудоспособном возрасте, не успевают «вернуть» затраченный на их воспитание и обучение человеческий капитал и реализовать накопленный индивидуальный капитал [1, с. 37].

Очевидно, что полноценно решить проблемы приращения капитала здоровья в каждом отдельно взятом регионе только за счет федерального бюджета абсолютно невозможно. Поэтому данная задача не может быть решена без широкого вовлечения сил и средств самого региона, бизнеса и личности в рамках ее ответственного и осознанного отношения к собственному здоровью.

В современных условиях таким механизмом трёхстороннего взаимодействия является государственно-частное партнёрство.

Цель реализации проекта государственночастного партнерства в рамках исследуемой проблемы заключается в создании устойчивых предпосылок и условий для обеспечения прироста и сохранения человеческого капитала здоровья, для достижения стратегической цели – успешного социально-экономического развития страны, региона, предприятия и выхода на принципиально новый уровень развитой высококонкурентной экономики.

Взаимосвязь этих целей очевидна: чем больше капитал здоровья на предприятии, тем выше результативность его деятельности, чем больше трудоспособного населения в регионе, тем больше валовой региональный продукт. В конечном итоге синергетический эффект (он может быть как положительным, так и отрицательным) проявляется на национальном уровне.

Воздействовать на состояние здоровья можно, лишь зная систему факторов влияния, которые представляют собой некий «каскад». Первый (высший) уровень – это факторы, влияющие на популяционное здоровье (в том числе и состояние системы здравоохранения); второй – наиболее крупные агрегаты, воздействующие не столько на популяцию, сколько на индивидов; на третьем агрегаты детализируются на отдельные компоненты; на четвертом определяются конкретные патологии.

Капитал здоровья складывается под влиянием целого ряда социально-экономических, экологических, природно-климатических условий страны и ее регионов и пр. При этом следует использовать разные индикаторы измерения его масштабов и отличать потенциал здоровья от реального состояния человека и общества. Сфера оздоровительной рекреации может повлиять на каждую из составляющих индивидуального человеческого капитала прямо (состояние здоровья) или опосредованно (трудоспособный возраст и уровень умственных способностей). Оздоровительная рекреация позволяет в первую очередь снизить заболеваемость трудоспособного населения и, следовательно, способствует росту продолжительности жизни.

Что касается умственных способностей, то существует множество факторов, обусловливающих их развитие: наследственность, уровень образования и др., но оздоровительный эффект санаториев и курортов также способен стать толчком к росту творческой активности индивида и его саморазвитию и в конечном итоге - к повышению работоспособности и квалификации. Следовательно, потребление санаторно-курортных услуг оказывает позитивное влияние не только на индивидуальный капитал здоровья, но и на индивидуальный капитал образования [12, с. 133].

В рамках данного исследования был осуществлён анализ динамики показателей, характеризующих состояние санаторно-курортного комплекса территорий Приволжского федерального округа, таких как количество, численность размещенных лиц, доходы и затраты санаторно-курортных организаций с 2003 по 2013 гг.

В табл. 1 представлен анализ динамики изменения количества санаторно-курортных организаций Российской Федерации и Приволжского федерального округа.

Таблица 1

Динамика изменения количества санаторно-курортных организаций субъектов Приволжского федерального округа*

|

Регион |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

Темп роста |

|

Российская Федерация |

2347 |

2259 |

2333 |

2173 |

2148 |

2118 |

2147 |

1997 |

1945 |

1959 |

1905 |

1841 |

78,44 |

|

Приволжский федеральный округ |

540 |

518 |

507 |

492 |

484 |

489 |

512 |

462 |

448 |

447 |

445 |

428 |

79,26 |

|

Республика Башкортостан |

79 |

82 |

82 |

84 |

80 |

81 |

89 |

80 |

79 |

77 |

82 |

78 |

98,73 |

|

Республика Марий Эл |

17 |

18 |

18 |

18 |

19 |

19 |

18 |

15 |

17 |

17 |

15 |

15 |

88,24 |

|

Республика Мордовия |

11 |

11 |

12 |

11 |

11 |

12 |

12 |

12 |

11 |

11 |

10 |

10 |

90,91 |

|

Республика Татарстан |

57 |

58 |

60 |

52 |

52 |

51 |

52 |

50 |

48 |

48 |

47 |

46 |

80,70 |

|

Удмуртская Республика |

33 |

32 |

31 |

32 |

32 |

32 |

34 |

34 |

32 |

34 |

33 |

32 |

96,97 |

|

Чувашская Республика |

19 |

19 |

21 |

21 |

21 |

20 |

25 |

21 |

19 |

21 |

19 |

17 |

89,47 |

|

Пермский край |

74 |

67 |

67 |

65 |

58 |

61 |

60 |

53 |

48 |

46 |

46 |

45 |

60,81 |

|

Кировская область |

30 |

24 |

25 |

22 |

21 |

20 |

21 |

17 |

17 |

17 |

17 |

17 |

56,67 |

|

Нижегородская область |

56 |

54 |

46 |

44 |

42 |

43 |

44 |

41 |

41 |

41 |

40 |

41 |

73,21 |

|

Оренбургская область |

44 |

40 |

37 |

33 |

33 |

35 |

34 |

30 |

29 |

30 |

29 |

25 |

56,82 |

|

Пензенская область |

22 |

18 |

17 |

17 |

17 |

19 |

18 |

18 |

16 |

16 |

16 |

15 |

68,18 |

|

Самарская область |

57 |

53 |

49 |

47 |

53 |

53 |

63 |

49 |

49 |

48 |

48 |

42 |

73,68 |

|

Саратовская область |

21 |

22 |

19 |

23 |

24 |

23 |

23 |

23 |

23 |

22 |

23 |

23 |

109,52 |

|

Ульяновская область |

20 |

20 |

23 |

23 |

21 |

20 |

19 |

19 |

19 |

19 |

20 |

22 |

110,00 |

*Составлено по данным [4].

Статистические данные свидетельствуют о том, что с 2002 по 2013 гг. наблюдается снижение количества санаторно-курортных организаций в целом по Российской Федерации на 21,56%, а в Приволжском Федеральном округе на 20,74%. В Пермском крае количество здравниц сократилось на 39,19%. Только в двух территория Приволжского федерального округа количество санаторнокурортных организаций выросло: в Саратовской области (темп роста составил 109,52%) и в Ульяновской области (110% соответственно). Наибольшее число санаторно-курортных организаций на 2013 г. насчитывается в республике Башкортостан – 78, в республике Татарстан – 46. Пермский край находится на третьем месте по количеству санаторно-курортных организаций (45 организаций в 2013 г.).

В Пермском крае в 2013 г. наибольшее количество здравниц приходилось на санатории и профилактории – 31 объект, санатории для взрослых – 6 объектов, детские санатории – 6 объектов, санатории для детей с родителями, санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, бальнеологическая лечебница представлены в единичном экземпляре [4]. Снижение количества санаторно-курортных организаций влечет за собой сокращение и их разнообразия, что уменьшает возможность разнопрофильного лечения и оздоровления.

При этом лечебно-оздоровительные услуги, которые получает человек в рамках учреждений санаторно-курортного комплекса, способны повысить качество здоровья в 2–2,5 раза [10, c.149].

Следующим показателем, характеризующим развитие рынка санаторно-курортных услуг, является численность размещенных лиц в санаториях (табл. 2).

Таблица 2

Численность размещенных лиц в санаторно-курортных организациях Приволжского округа за 2002–2013 гг.* (тыс. человек)

|

Субъекты ПФО |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

Темп роста |

|

Российская Федерация |

4 953 |

4 961 |

5 473 |

5 941 |

6 085 |

6 071 |

6 356 |

5 775 |

5 674 |

5 733 |

5 751 |

5 675 |

115 |

|

Приволжский федеральный округ |

960 |

940 |

1 075 |

1 171 |

1 232 |

1 346 |

1 426 |

1 199 |

1 189 |

1 270 |

1 242 |

1 236 |

129 |

|

Республика Башкортостан |

155 |

167 |

187 |

210 |

225 |

243 |

255 |

230 |

227 |

238 |

240 |

256 |

165 |

|

Республика Марий Эл |

32 |

34 |

38 |

42 |

52 |

48 |

42 |

37 |

41 |

46 |

42 |

43 |

133 |

|

Республика Мордовия |

16 |

14 |

16 |

19 |

19 |

20 |

22 |

19 |

19 |

19 |

18 |

20 |

127 |

|

Республика Татарстан |

116 |

116 |

146 |

162 |

151 |

168 |

162 |

140 |

132 |

163 |

159 |

141 |

122 |

|

Удмуртская Республика |

56 |

53 |

57 |

79 |

84 |

94 |

88 |

76 |

82 |

92 |

81 |

96 |

171 |

|

Чувашская Республика |

39 |

33 |

43 |

56 |

54 |

70 |

68 |

61 |

64 |

64 |

50 |

53 |

136 |

|

Пермский край |

128 |

130 |

141 |

132 |

144 |

138 |

143 |

130 |

124 |

144 |

139 |

132 |

103 |

|

Кировская область |

63 |

54 |

63 |

66 |

70 |

71 |

73 |

69 |

67 |

70 |

69 |

65 |

102 |

|

Нижегородская область |

87 |

84 |

87 |

94 |

103 |

124 |

190 |

95 |

103 |

108 |

112 |

112 |

129 |

|

Оренбургская область |

55 |

44 |

47 |

38 |

48 |

67 |

57 |

53 |

54 |

50 |

48 |

49 |

90 |

|

Пензенская область |

33 |

31 |

35 |

45 |

40 |

45 |

39 |

40 |

35 |

50 |

43 |

39 |

118 |

|

Самарская область |

107 |

106 |

119 |

115 |

130 |

142 |

170 |

140 |

130 |

134 |

141 |

126 |

117 |

|

Саратовская область |

33 |

32 |

52 |

66 |

64 |

68 |

71 |

66 |

57 |

52 |

52 |

54 |

166 |

|

Ульяновская область |

40 |

41 |

45 |

46 |

48 |

50 |

47 |

43 |

53 |

43 |

47 |

51 |

128 |

*Составлено по данным [4].

Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что численность размещённых лиц в санаторно-курортных организациях Российской Федерации и Приволжского федерального округа выросла на 15% и 3 % соответственно. Исключением является Оренбургская область, где данный показатель за исследуемый период сократился на 10%. Лидерами являются республика Башкортостан и Саратовская область, число размещенных в санаторнокурортных организациях лиц в данных регионах увеличилось на 65% и 66% соответственно.

Увеличение численности отдыхающих на фоне сокращения санаторно-курортных организаций можно объяснить тем, что россияне уже не могут позволить себе лечение в санатории в течение трёх недель, как это предписывает курортология, предпочитая 10–14-дневные курсы. В связи с этим актуальной является разработка дополнительных программ по софинансированию инвестиций в капитал здоровья. В отличие от зарубежной прак- тики российский опыт в сфере организации программ поддержки здоровья изучен мало. Отсутствуют регулярные статистические данные, которые позволили бы анализировать активность работодателей, понять, каков охват работников программами охраны здоровья, насколько они дифференцированы по предприятиям и видам деятельности, какие формы льгот представлены в большей или меньшей степени, какова их связь с другими показателями деятельности предприятия [5, c. 22].

Показателем экономической эффективности и активности организации являются доходы. Доходы в санаторно-курортных организациях формируются за счет покупки путевок, курсовок, посещения различных природных объектов курортнорекреационной территории и за счет рекреации и покупки дополнительных лечебнооздоровительных услуг. Рассмотрим динамику показателей доходов санаторно-курортных организаций регионов Приволжского округа (табл. 3).

Таблица 3

Доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и аналогичных

|

платежей в регионах Приволжского ф |

едерального округа (млн руб.)* |

|||||||||||

|

Субъекты ПФО |

2003 г. |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

Темп роста |

|

Российская Федерация |

33778,6 |

39754,4 |

50823,1 |

61116,0 |

68777,1 |

82258,2 |

83812,6 |

83275,9 |

89683,7 |

97411,1 |

100265,4 |

296,83 |

|

Приволжский федеральный округ |

5295,7 |

6528,4 |

8680,0 |

10430,0 |

11954,7 |

15282,8 |

15158,0 |

15141,7 |

16739,3 |

18500,0 |

19484,9 |

367,94 |

|

Республика Башкортостан |

1027,7 |

1276,6 |

1604,1 |

2039,8 |

2237,8 |

3171,9 |

3208,2 |

3521,4 |

3823,4 |

4183,1 |

4554,7 |

443,19 |

|

Республика Марий Эл |

90,0 |

108,6 |

183,0 |

183,8 |

209,0 |

256,6 |

254,8 |

226,0 |

283,9 |

373,8 |

378,0 |

420,00 |

|

Республика Мордовия |

70,9 |

88,3 |

131,7 |

157,1 |

179,5 |

203,7 |

201,0 |

190,2 |

206,6 |

241,0 |

241,1 |

340,06 |

|

Республика Татарстан |

874,3 |

954,9 |

1223,2 |

1334,9 |

1491,9 |

1854,8 |

1861,2 |

1762,2 |

1975,2 |

2532,2 |

2724,0 |

311,56 |

|

Удмуртская Республика |

280,7 |

381,2 |

515,5 |

618,4 |

766,1 |

898,6 |

1223,0 |

945,8 |

1041,6 |

1127,7 |

1204,4 |

429,07 |

|

Чувашская Республика |

198,9 |

254,2 |

383,1 |

453,4 |

522,0 |

654,7 |

593,8 |

592,5 |

644,6 |

688,6 |

703,8 |

353,85 |

|

Пермский край |

886,8 |

1069,8 |

1356,6 |

1631,4 |

1796,7 |

2391,5 |

2117,4 |

2175,8 |

2527,3 |

2640,1 |

2753,4 |

310,49 |

|

Кировская область |

410,8 |

533,3 |

644,2 |

817,8 |

955,2 |

1126,9 |

1209,4 |

1207,6 |

1314,1 |

1453,0 |

1453,2 |

353,75 |

|

Нижегородская область |

328,1 |

382,7 |

453,2 |

548,8 |

615,6 |

763,9 |

799,6 |

864,1 |

966,3 |

1004,5 |

847,5 |

258,31 |

|

Оренбургская область |

197,9 |

177,8 |

311,8 |

349,4 |

488,0 |

641,1 |

665,7 |

660,8 |

668,0 |

732,7 |

816,8 |

412,73 |

|

Пензенская область |

141,9 |

187,4 |

339,3 |

299,7 |

347,6 |

389,9 |

461,1 |

355,2 |

441,9 |

525,9 |

495,6 |

349,26 |

|

Самарская область |

381,7 |

597,2 |

805,7 |

1187,6 |

1412,3 |

1832,4 |

1459,5 |

1515,5 |

1622,9 |

1814,2 |

1765,3 |

462,48 |

|

Саратовская область |

168,7 |

240,2 |

350,9 |

361,2 |

416,2 |

494,8 |

547,3 |

520,7 |

576,1 |

497,1 |

622,9 |

369,24 |

|

Ульяновская область |

237,3 |

276,1 |

377,7 |

446,7 |

516,6 |

602,1 |

556,1 |

603,9 |

647,3 |

686,2 |

924,2 |

389,46 |

*Составлено по данным [4].

Анализ данных табл. 3 показал, что наблюдается увеличение доходов санаторно-курортных организаций как в целом по Российской Федерации, так и в Приволжском федеральном округе, что отчасти можно объяснить ростом стоимости санаторно-курортного лечения и оздоровления. В Российской Федерации доходы санаторно-курортных организаций за исследуемый десятилетний период увеличились почти в 3 раза, в Приволжском федеральном округе – почти в 7,5 раз. Лидерами по росту доходов являются Самарская область и Республика Башкортостан. Доходы санаторно-курортных организаций Пермского края выросли в 3 раза.

Рассмотрим затраты санаторно-курортных организаций территорий Приволжского федерального округа (табл. 4).

Таблица 4

Затраты санаторно-курортных организаций, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг, товаров) (значение показателя за год, млн рублей) *

|

Субъекты ПФО |

2003 г. |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

Темп роста |

|

Российская Федерация |

38882,7 |

47382,6 |

57417,1 |

70444,9 |

77491,6 |

98352,0 |

100332,9 |

105047,3 |

110624,1 |

116777,6 |

123399 |

317,36 |

|

Приволжский федеральный округ |

6556,31 |

7651,90 |

9508,56 |

11662,96 |

13319,69 |

17437,22 |

15800,48 |

16119,24 |

18263,78 |

19830,17 |

21104,6 |

321,90 |

|

Республика Башкортостан |

1112,24 |

1496,58 |

1850,33 |

2162,60 |

2310,22 |

3225,12 |

2730,09 |

3136,78 |

3641,20 |

3945,26 |

4477,19 |

402,54 |

|

Республика Марий Эл |

90,85 |

106,57 |

181,30 |

174,81 |

198,38 |

244,28 |

246,33 |

222,45 |

271,51 |

325,49 |

363,49 |

400,10 |

|

Республика Мордовия |

79,73 |

92,88 |

127,08 |

154,74 |

166,31 |

194,68 |

189,55 |

204,47 |

238,45 |

235,64 |

232,59 |

291,72 |

|

Республика Татарстан |

984,34 |

1170,83 |

1379,99 |

1631,70 |

1782,47 |

2254,87 |

2340,53 |

2159,22 |

2371,14 |

2805,04 |

3056,56 |

310,52 |

|

Удмуртская Республика |

497,99 |

473,99 |

524,72 |

674,36 |

868,94 |

925,77 |

1038,24 |

1086,48 |

1209,10 |

1328,26 |

1392,54 |

279,63 |

|

Чувашская Республика |

218,84 |

277,83 |

391,33 |

445,76 |

500,88 |

655,18 |

591,17 |

541,31 |

758,40 |

737,25 |

772,31 |

352,91 |

|

Пермский край |

1105,16 |

1201,00 |

1392,27 |

1849,97 |

2006,15 |

3340,80 |

2332,29 |

2072,30 |

2407,47 |

2487,58 |

2705,89 |

244,84 |

|

Кировская область |

447,84 |

556,28 |

660,25 |

815,62 |

945,24 |

1128,25 |

1192,27 |

1221,28 |

1341,36 |

1426,65 |

1374,97 |

307,02 |

|

Нижегородская область |

385,93 |

441,74 |

527,08 |

701,16 |

884,98 |

1021,31 |

1097,98 |

1212,15 |

1179,61 |

1157,46 |

1469,59 |

380,79 |

|

Оренбургская область |

239,89 |

231,13 |

363,08 |

427,06 |

586,39 |

741,18 |

679,55 |

699,29 |

849,61 |

897,69 |

922,49 |

384,55 |

|

Пензенская область |

159,64 |

189,27 |

341,78 |

310,00 |

376,90 |

404,54 |

456,83 |

382,11 |

445,83 |

553,56 |

531,45 |

332,91 |

|

Самарская область |

662,87 |

828,22 |

1054,62 |

1479,97 |

1740,98 |

2180,35 |

1885,43 |

1877,19 |

2119,51 |

2402,09 |

2217,97 |

334,60 |

|

Саратовская область |

295,70 |

328,39 |

409,38 |

485,82 |

569,18 |

671,38 |

579,39 |

742,68 |

848,49 |

892,44 |

965,04 |

326,36 |

|

Ульяновская область |

275,29 |

257,21 |

305,35 |

349,37 |

382,68 |

449,52 |

440,85 |

561,54 |

582,10 |

635,77 |

622,51 |

226,13 |

*Составлено по данным [4].

Данные табл. 4 показывают, что увеличение затрат происходит и в Российской Федерации, и на всех территориях Приволжского федерального округа. При этом в Российской Федерации темп роста затрат составил 317, 4%, а темп роста доходов – лишь 296,8%. В Приволжском федеральном округе темп роста доходов незначительно опережает темп роста затрат. Санаторно-курортные организации всех территорий исследуемого региона являются рентабельными.

Таким образом, анализ показателей, характеризующих развитие санаторно-курортных организаций в современной рыночной среде, позволяет сделать выводы:

-

- за анализируемый период количество санаторно-курортных организации и численность размещённых в них лиц сократилась как в целом в Российской Федерации и в Приволжском федеральном округе, так и в Пермском крае;

-

- несмотря на превышение темпов роста затрат над темпами роста доходов санаторно-

- курортных организаций, их деятельность является в Приволжском федеральном округе и в Пермском крае рентабельной.

Результативность деятельности санаторнокурортного комплекса территории можно оценить при помощи изменения первичной общей заболеваемости и заболеваемости теми болезнями, на профилактику которых направлены услуги, предоставляемые санаториями на определённой территории.

В качестве показателей, характеризующих эффективность санаторно-курортных организаций

Пермского края, рассматривались показатели общей заболеваемости и первичная заболеваемость болезнями органов пищеварения, мочеполовой и нервной системы, так как на профилактику именно этих заболеваний направлена деятельность санаториев Пермского края.

В табл. 5 представлены корреляционные зависимости исследуемых показателей санаторнокурортной службы с показателями заболеваемости.

Таблица 5

Корреляция показателей заболеваемости с показателями, характеризующими деятельность санаторно-курортной службы

|

Показатели результативности санаторно-курортной деятельности |

Доходы санаторнокурортных организаций |

Затраты санаторнокурортных организаций |

Численность размещенных лиц в санаторно-курортных организациях |

Количества санаторнокурортных организаций |

|

Общая заболеваемость |

0,77 |

0,35 |

–0,9 |

–0,78 |

|

Болезни органов пищеварения |

0,15 |

0,19 |

0,15 |

–0,15 |

|

Болезни мочеполовой системы |

–0,02 |

0,36 |

0,3 |

0,22 |

|

Болезни нервной системы |

–0,04 |

0,47 |

0,41 |

0,46 |

Полученные коэффициенты парной корреляции позволяют сделать вывод о том, что рост количества санаторно-курортных организаций и численности размещённых в них лиц вызывает снижение общей заболеваемости. Связь показателей, характеризующих деятельность санаторнокурортных организаций, и показателей первичной заболеваемости по профильным заболеваниям практически отсутствует, что может свидетельствовать о снижении профилизации деятельности санаторно-курортных организаций в рыночных условиях.

В качестве фактора, определяющего спрос на услуги санаторно-курортных организаций, были

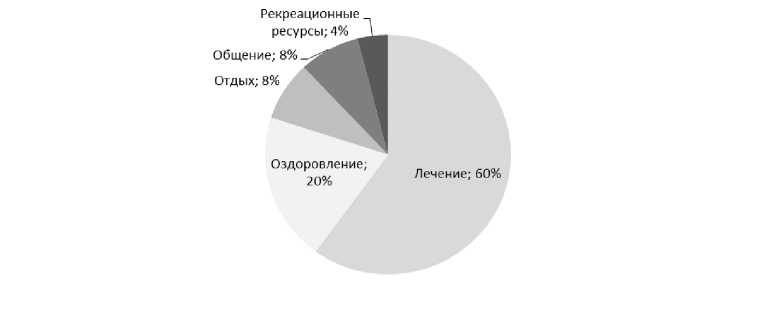

Основные цели отдыха в санаторно-курортных организациях Пермского края

Большая часть отдыхающих посещают санаторно-курортные организации с целью лечения (60%), оздоровления (20%), отдыха (8%), среди них есть гости, приехавшие ради общения – их насчитывается также 8% и 4% приезжают с целью рекреации. По результатам проведенного опроса выявлено, что наибольшая продолжительность лечения составляет 11–14 дней – 60,7%, наименьшая часть предпочитает полный курс санаторно-курортного оздоровления (21 день), наблюдается рост отдыхающих по путевкам выходного дня, т.е. с рекреационными функциями.

выбраны денежные доходы населения. Анализ показал, что существует связь между денежными доходами на душу населения в Пермском крае и доходами санаторно-курортных организаций края (коэффициент корреляции 0,95).

По результатам исследования, проведённого в сентябре-октябре 2014 г., в котором приняли участие 750 респондентов, что составляет 5% от общего числа отдыхающих ежегодно на курортах Пермского края, было выявлено, что путевки приобретаются с различными целями, в основном это лечение, восстановление, отдых.

На рисунке представлено процентное соотношение различных целей отдыха.

Источниками финансирования покупки путевки в санаторно-курортное учреждение являются собственные средства населения края (отметили 56% респондентов), средства работодателя (15% респондентов), частично за счет средств работодателя (10,1% респондентов), частично за счет средств профсоюзных организаций (6,6% респондентов).

Покупка путевок на санаторно-курортное лечение наблюдается на протяжении всего года, что свидетельствует о стабильности спроса на данный вид услуг.

Подводя итоги анализа санаторнокурортной деятельности Пермского края, рассмотрим интегральный рейтинг показателей санаторнокурортных организаций края в сравнении с регио- нами-соседями Приволжского федерального округа, к которым относятся Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Удмуртская республика и Кировская область (табл. 6).

Таблица 6

Интегральный рейтинг санаторно-курортного комплекса Пермского края среди соседних регионов Приволжского федерального округа

|

Показатель |

Число санаторнокурортных организаций |

Число койко-мест |

Численность размещенных лиц |

Доходы санаторнокурортных организаций |

Итоговый рейтинг |

|

2010 |

3 |

4 |

4 |

2 |

3 |

|

2011 |

4 |

4 |

3 |

2 |

3 |

|

2012 |

4 |

4 |

4 |

2 |

3 |

|

2013 |

3 |

4 |

3 |

2 |

3 |

|

Средний рейтинг |

3 |

4 |

3 |

2 |

3 |

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что в сравнении с соседними территориями Пермский край имеет невысокий рейтинг по критериям количества санаторно-курортных организаций, числу койко-мест и численности размещенных лиц. Так, например, число санаторно-курортных организаций края составляет 45 объектов против 78 в республике Башкортостан. По величине доходов санаторно-курортные организации Пермского края находятся на втором месте по сравнению с соседними территориями. Итоговый рейтинг санаторнокурортного комплекса Пермского края не меняется на протяжении исследуемого периода и составляет 3.

Заключение

Проведённое исследование позволяет сделать ряд выводов.

Санаторно-курортный комплекс – сложный природно-социальный объект, основной деятельностью которого является сохранение и восстановление здоровья отдыхающих, а также оказание рекреационных услуг населению. Потребление санаторно-курортных услуг является одним из факторов, оказывающих влияние на капитал здоровья и на количество и качество человеческого капитала в целом.

Развитие рыночных отношений в санаторно-курортной сфере привело к сокращению количества санаторно-курортных организаций и численности размещённых лиц в них в целом в Российской Федерации и на большей части территорий Приволжского федерального округа, в том числе и в Пермском крае.

Анализ динамики доходов и расходов санаторно-курортных организаций показал, что они имеют достаточно низкую рентабельность.

Результативность санаторно-курортных услуг является также достаточно низкой по причине сокращения сроков лечения и слабой профили-зации деятельности санаторно-курортных организаций.

Более половины населения приобретает санаторно-курортные путёвки за собственные денежные средства, что, безусловно, влияет на количество оздоравливающихся.

Эффективное развитие рынка санаторнокурортных услуг возможно при активном участии населения, работодателей и государства. Не слу- чайно, несмотря на невозможность количественной оценки всех выгод от реализации программ охраны здоровья и развития курортолечения, многие страны предпринимают специальные меры, стимулирующие работодателей организовывать и финансировать рекреационные программы для своих сотрудников и членов их семей. Эти меры должны найти отражение как в соответствующих стратегических документах, целевых программах, так и в законодательных актах.

Список литературы Курортное лечение как форма инвестирования в капитал здоровья

- Базуева Е.В. Динамика смертности населения России: гендерный аспект//Здоровье - основа человеческого потенциала - проблемы и пути их решения. 2013. Т. 8, № 1. С. 36-37.

- Василенко И. В., Боровкова О. Э. Здоровье как социальный актив в борьбе за статус и удовлетворение потребностей в современном российском обществе//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. 2014. № 2. С. 45-51.

- Добрынин А. И., Дятлов С. А., Курганский С. А. Методология человеческого капитала//Экономика образования. 1999. № 1. С. 10-15.

- Единая межведомственная информационно-статистическая система. URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (дата обращения: 15.05.2015).

- Засимова Л.С., Хоркина Н.А., Калинин А.М. Роль государства в развитии программ укрепления здоровья на рабочем месте//Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 4. С. 22-29.

- Ильинский И. В. Инвестиции в будущее: образование в инновационном воспроизводстве. СПб.: Изд. СПбУЭФ, 1996. 163 с.

- Колосницына М., Лесневский К. Политика здоровья на российских предприятиях: опыт эмпирического анализа//Мотивация и оплата труда. 2012. № 4. С. 282-291.

- Лепихина Т.Л., Карпович Ю.В. Социальное и экономическое значение здоровья работников как фактора накопления человеческого капитала предприятия //Современные технологии управления. 2013. №01 (25). URL:http://sovman.ru/all-numbers/archive-2013/january2013/item/146-social-and-economic-importance-of-workers-health-as-a-factor-of-accumulation-of-the-human-capital-of-the-enterprise.html (дата обращения: 04.05.2015).

- Мухачева А.В. Инвестиции работников в здоровье как способ повышения уровня и качества жизни//Глобальный научный потенциал. 2010. № 7. С. 26-27.

- Оборин М.С. Динамика развития санаторно-курортного комплекса и лечебно-оздоровительного туризма в Пермском крае//Вестник Удмуртского университета. 2013. № 6-4. С. 146-153.

- Оганезова А.В. Инвестиционный подход к здоровью в условиях старения населения//Бизнес-информ. 2012. № 10. С. 81-84.

- Сайпушева О. С. Вклад оздоровительной рекреации в воспроизводство человеческого капитала//Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 92. С. 132-135.

- Станишевская С.П., Якупова И.Н. Взаимосвязь человеческого потенциала и инвестиционной привлекательности территории (на примере крупных городов)//Вестник Пермского университета. Сер. Экономика. 2013. Вып. 4 (19). С. 32-40.

- Угольников В.В. Формирование среды оказания экономически эффективной высокотехнологичной медицинской помощи: инвестиции в капитал здоровья//Инновации. Менеджмент. Маркетинг. Туризм. 2013. № 1. С. 254-255.

- Хараева М.С. Человеческий капитал как фактор опережающего экономического развития//Креативная экономика. 2009. № 3. С. 20-27.

- Шмаков Д.И. Оценка экономического ущерба от потерь здоровья населения в России и ее регионах. М.: Приор, 2004. 316 с.