Куршская коса и орнитология: вехи истории

Автор: В.А. Паевский

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 2550 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140310653

IDR: 140310653

Текст статьи Куршская коса и орнитология: вехи истории

Коса моя, я вновь с тобой!

Дыша восторгами свободы, Я с дюны, где морской прибой, Ныряю под лесные своды.

Я вспомню всех, кто был со мной В рутинной пропасти науки, Кто в клубах пуха за спиной Тянул за Синей Птицей руки …

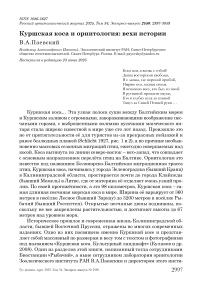

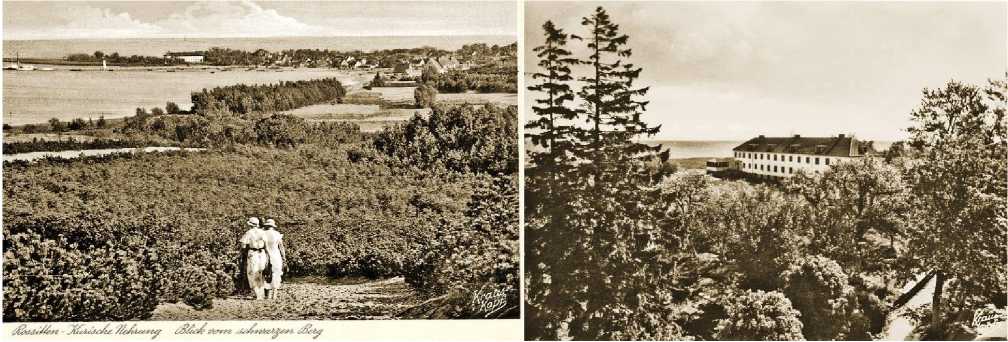

Куршская коса… Эта узкая полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом с огромными, завораживающими воображение песчаными горами, с выброшенными волнами кусочками магического янтаря стала широко известной в мире уже сто лет назад. Произошло это не от притягательности её для туристов из-за прекрасных пейзажей и ранее безлюдных пляжей (Schlicht 1927, рис. 1 и 2), а по причине необыкновенно массовых сезонных миграций птиц, ежегодно совершаемых над косой. Коса вытянута по линии северо-восток – юго-запад, что совпадает с основным направлением перелёта птиц на Балтике. Орнитологам это известно под названием Беломорско-Балтийская миграционная трасса птиц. Куршская коса, начинаясь у города Зеленоградска (бывший Кранц) в Калининградской области, простирается почти до города Клайпеды (бывший Мемель) в Литве, где от материка её отделяет очень узкий пролив. По своей протяжённости, а это 98 километров, Куршская коса – самая длинная песчаная морская коса в мире. Ширина её варьирует от 360 метров в посёлке Лесное (бывший Заркау) до 3200 метров в посёлке Рыбачий (бывший Росситтен). Открытые песчаные дюны подвижны, поскольку не все закреплены растительностью, и достигают высоты до 67 метров над уровнем моря.

Историческое прошлое и современная жизнь Калининградской области, бывшей Восточной Пруссии, отражены во многих современных изданиях. Одно из них посвящено именно Куршской косе и представляет собой массивный по размерам и весу том с текстом и фотографиями под названием «Куршская коса. Культурный ландшафт» (Кулаков и др. 2008). Один из разделов этой книги, написанный тогда сотрудниками Биостанции «Рыбачий», а ныне сотрудником лаборатории орнитологии Зоологического института РАН В.А.Паевским и директором этого инсти- тута Н. С.Чернецовым, носит название «История орнитологических исследований на Куршской косе. Первая в мире орнитологическая станция Vogelwarte Rossitten. Биологическая станция Рыбачий». Были опубликованы и другие популярные очерки о работе орнитологов на Куршской косе, но тоже без подробностей о темах и программах научных исследований (Паевский 2001а,б). Побудительной причиной автора данных строк вновь вернуться и к истории возникновения орнитологической станции, и к продолжению её работ в последующие годы, явились некоторые новые полученные сведения и многие неиспользованные ранее фотографии. Кроме того, известная особенность «Русского орнитологического журнала» состоит в том, что с опубликованной там статьёй смогут ознакомиться гораздо большее количество орнитологов на всём широком постсоветском пространстве Евразии, нежели в вышеуказанном фолианте.

Рис. 1. Куршская коса со стороны Куршского залива в 1923 году (Из: J.Schlicht 1927)

Происхождение и природа Куршской косы

По данным Г.С.Харина (Кулаков и др. 2008), Куршская и Балтийская (Вислинская) косы — относительно молодые геологические образования, возникшие в послеледниковое время. 6 тысяч лет назад произошла крупная трансгрессия Литоринового моря, полностью заполнившего котловину Балтики. Высокий уровень Литоринового моря обусловил интенсивное разрушение берегов Самбийского (Калининградского) полуострова и подводного склона. Куршская коса сформировалась за счёт наступления моря на островное геологическое плато Рыбачий и другие участки суши юго-восточной Балтики. Своеобразие природных условий и изменений ландшафта косы обусловлено прежде всего ветровой эрозией и борьбой с ней. Постоянное развевание и зарастание песков на протяжении столетий резко меняло облик косы. Впоследствии здесь появились берёзовые, осиновые и ольховые рощи естественного происхождения. Закрепление песков на Куршской косе началось в XIX веке путём массовых посадок горной и чёрной, а в более поздние годы и обыкновенной сосны, а также злаков – волоснеца и песколюба. Травянистый покров образует гамму разнообразных травостоев с преобладанием бу-лавоносца, букашника, астрагала и марьянника (Ниценко 1968, 1970).

Рис. 2. Куршская коса со стороны залива в 2006 году. Фото автора

Куршская коса в XII–XVII веках

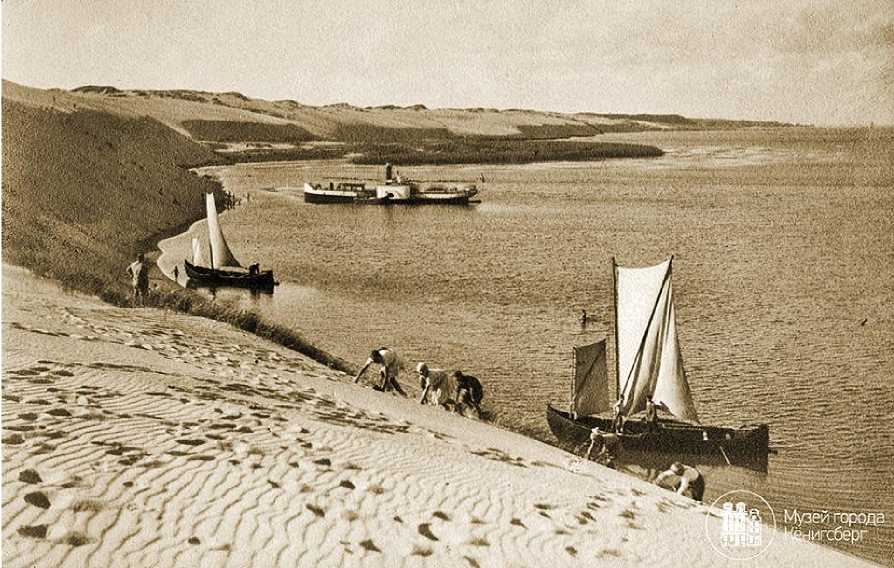

Первые в истории упоминания Куршской косы появляются после основания в 1198 году духовного рыцарского Немецкого (Тевтонского) ордена, начавшего завоевание Пруссии (Машке 2003). В орденских хрониках о Куршской косе говорится в Ливонской рифмованной хронике XIII века. Она описана как песчаная полоса суши, используемая в качестве военной дороги между Самбией и Мемелем. Название Самбия (Самланд, или Земланд), от названия одного из древнего вымершего племени пруссов – самбиев, относилось к одной из прусских земель, охватывающей пространство Земландского, ныне Калининградского полуострова. Само же название косы от корня «курш» впервые напечатано в XIV веке в книге «Хроника земли Прусской» (1326) летописца Тевтонского ордена Петера фон Дусбурга (Казённов 2023; рис. 3). Считается, что народность курши, как и их язык, ныне исчезли, смешавшись с другими в процессе непрерывных набегов и войн на территории Восточной Прибалтики между пруссами, литвинами, куршами и жемайтами, особенно в XIV веке. Название «Куршская коса», происхождение которого связано с этой народностью, пишется по-разному и на русском, и на других языках. Литовские названия Kuršiu Nerija, Kuršiu Neringa и немецкое название Kurische Nehrung транслитерировано в русском языке как Куршская, Куришская и Курская коса, в английском – как Curonian, Courish, Kursh, Kurland, Courland Spit. Южная часть Куршской косы, принадлежащая России после Второй мировой войны, ныне является федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный парк Куршская коса», граничащем с одноименным национальным парком в Литве, занимающим всю северную часть косы.

Рис. 3. Слева – Самбия, Куршская коса и Куршский залив. Фрагмент карты Абрахама Ортелиуса, середина XVI века (из: Казённов 2023). Справа – фрагмент карты Пруссии с Куршской косой (G.Henneberg, 1630, Amsterdam)

С целью защиты от вражеских набегов Тевтонским орденом строились укреплённые замки. Среди них был известен и замок Росситтен (Rossitten) на Куршской косе, построенный в XIV веке, использовавшийся также как пункт остановки путников. Известно, что в начале XV века этот замок стал центром пфлегерства, одной из малых административных единиц орденской Пруссии. Возле замка существовал и посёлок Росситтен (ныне Рыбачий). Последнее документальное упоминание о замке Росситтен содержится в договоре 1525 года, где он вместе с Лох-штедтом и другими замками пожалован королём герцогу Альбрехту. В мистической готической повести Эрнста Теодора Гофмана «Майорат» (1817) действие происходит в полуразрушенном замке Росситтен на берегу Куршского залива в середине XVII века.

Первая в мире орнитологическая станция Vogelwarte Rossitten

Йоханнес Тинеманн

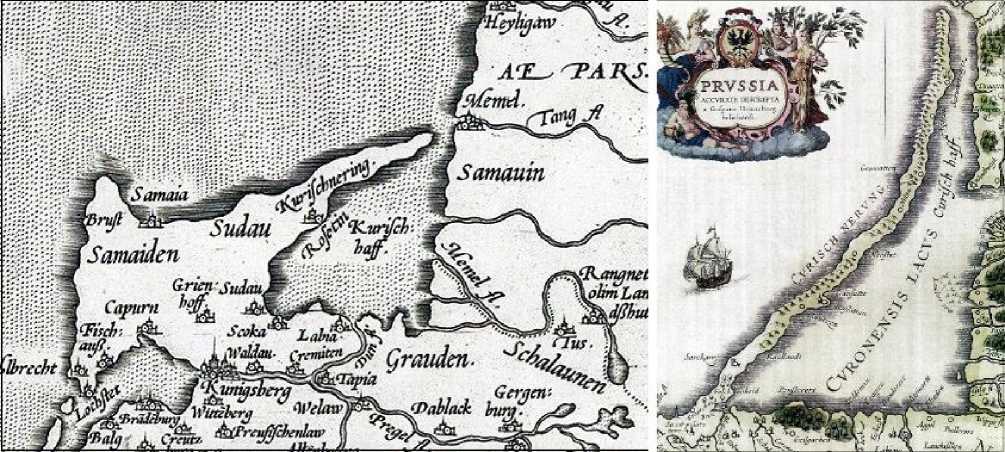

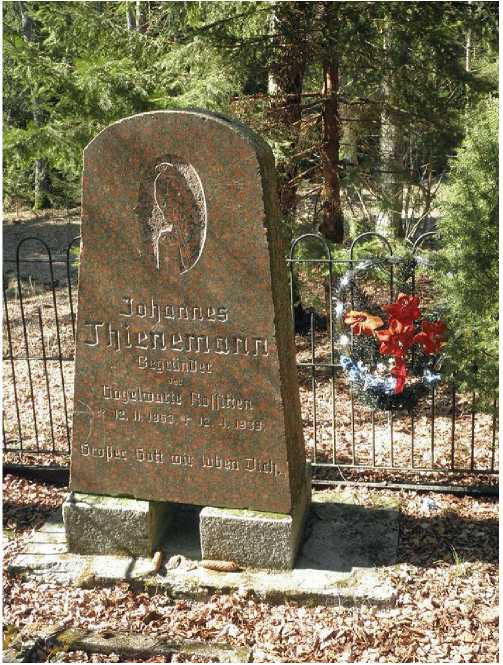

Vogelwarte Rossitten получило мировую известность как название первой в мире орнитологической станции, основанной на Куршской косе. А основал эту станцию и дал ей это название романтик в душе и по призванию орнитолог, но по образованию богослов Йоханнес Тинеманн (Johannes Thienemann), родившийся в Тюрингии 12 ноября 1863 года. В книгах (рис. 4) и статьях самого Тинеманна (Thienemann 1910, 1911,

1912, 1927, 1930, 1932, 1939) и в обзорных публикациях о нём и его работе (Schüz 1938; Beleites 1989; Rost 1993; Berthold, Schlenker 1995; Berthold 2003; De Bont 2011) можно найти подтверждения того, что при его первом приезде на Куршскую косу 18 июля 1896 года, в возрасте 32 лет, он уже был опытным полевым орнитологом и хорошо знал о том, что над косой проходит массовый пролёт птиц. Увлечение Тинеманна птицами началось ещё в детстве. Его отец Август Вильгельм, как и дед, были пасторами, но при этом оба интересовались биологией и птицами, посещая заседания Немецкого орнитологического общества, основанного в 1850 году. Коллекция птичьих яиц, собранная его отцом, включала почти все виды, гнездящиеся в Германии, и после его смерти была передана в Венский музей. Его дед Георг Август долгое время общался с Кристианом Бремом, отцом Альфреда Брема, автора знаменитой книги «Жизнь животных». А его двоюродный дедушка Людвиг Тинеманн, врач по образованию, тоже много занимавшийся орнитологией, считается одним из основателей оологии как науки. Неудивительно поэтому, что и сам Йоханнес с детских лет проявил себя как любитель птиц. Он писал: «С детства я знал почти всех наших птиц, в том числе и их научные названия. Мои первые орнитологические записи относятся к 1873 году». А в 1882 году Йоханнес посетил лекцию самого Альфреда Брема.

Рис. 4. Книги Йоханнеса Тинеманна, изданные в 1910 году (слева) и в 1930 году

Помимо тяги к птицам, юный Йоханнес увлекался всем, что связано с охотой. Позже он пишет в воспоминаниях: «И что всегда поднимало меня в самые тяжёлые часы и побуждало к упорству, так это моя безграничная любовь к охоте, которая вдохновляла меня с юности». Однако занятия охотой, по его собственным словам, мало или совсем не сочетались с должностью пастора. Как писал его преемник Эрнст Щюц (Schüz 1938), 70-летний Тинеманн однажды поведал ему о своих давних душевных колебаниях в молодости: «Что же будет с охотой, если я стану пастором?.. Я уже хотел повесить на стену ружьё и рожок и отслужить по ним поминальный молебен… Но потом появился Росситтен…». Вот как пишет сам Тинеманн (1927) о днях после первого приезда на косу:

«Спустя несколько дней мы пили кофе в саду. Моё ружье всегда было при мне. Внезапно надо мной пролетела большая птица, и я подстрелил её. Это был степной лунь. Никогда ещё в жизни я не видел степного луня, а здесь этого редкого путешественника можно подстрелить, сидя за кофейным столиком. Удивительная страна! Я тогда ещё не подозревал, что эта удивительная страна должна стать моей второй родиной».

В те времена Куршская коса представляла собой глухую и малоизвестную окраину Германии и для того, чтобы добраться до Кёнигсберга, уходил целый день. Вот как писал Тинеманн: «В старом Росситтене тогда сквозь зелень деревьев ещё не просвечивало ни одной красной черепичной крыши, а были только приветливые соломенные крыши, под которыми висели рыбацкие сети, и ещё не существовало ни дороги, ни тропы, которая связывала бы нас с удалённой на 35 км железнодорожной станцией Кранц, так что мы сидели здесь совершенно отрезанные от всего мира… Я не только увидел богатую жизнь птиц и регулярную миграцию птиц, такую впечатляющую, какой никогда не видел в Германии, но я почувствовал огромную, новую, неизведанную жизнь, такую нетронутую внешним миром, такую полную романтики, такую захватывающую, первобытную. Меня охватил безграничный восторг от этого клочка земли». В охоте Тинеманн никогда не видел ничего противоположного изучению и охране птиц, а, например, охотой с ловчими соколами занимался всю жизнь со страстью и большим знанием дела.

Тинеманн и его друзья

Дорогу на Куршскую косу для Тинеманна проложили его школьные друзья – Фридрих Линднер и Курт Флёрике. В апреле 1888 года Линднер, обучавшийся и теологии, и естественным наукам в Кёнигсберском университете, отправился с художником-анималистом Генрихом Крюгером «без дороги и пристанищ, с большими трудностями, в прусскую пустыню». Линднер оказался одним из первых биологов, кто был поражён обилием перелётных птиц над Куршской косой (Ringleben 1966). Затем он рассказал об этом Й.Тинеманну и К.Флёрике. Флёрике впервые приехал туда в 1892 году, после чего несколько лет жил в Росситтене, начал собирать коллекцию местных птиц, основав клуб их любителей, а также задумал наладить коммерческую торговлю шкурами зверей. Он даже попытался основать орнитологическую станцию и опубликовал статью о миграциях птиц над Куршской косой (Floericke 1894). Однако все эти его попытки не привели к успеху, и он навсегда покинул косу в 1897 году. В этом существенную роль сыграл и разрыв отношений с Ти-неманном, поскольку невеста Флёрике, уроженка Мемеля, перешла к Тинеманну и позже, в 1901 году, стала его женой.

Йоханнес Тинеманн же, помимо своих орнитологических занятий, в эти первые годы брался за любую работу, чтобы обосноваться в Россит- тене, поскольку был очарован Куршской косой. Он был метеорологом по Восточной Пруссии, инспектором по Статистическому управлению земельного сельского хозяйства, почтовым кассовым инспектором, учителем в сельскохозяйственной школе, а также читал лекции по лесоводству. Разнообразить свою жизнь в Росситтене молодому Тинеманну удавалось при приезде к нему друзей, с которыми он организовал легендарный «Кентукки-клуб». Этому «клубу любителей меткой стрельбы», президентом которого он и был, посвящено несколько страниц его книги (Thienemann 1927), хотя «это было пустотой, шуткой, которую надо было превратить в нечто грандиозное с помощью таинственности, преувеличенного раздувания и прославления».

Становление Vogelwarte Rossitten и её научная программа

Основать орнитологическую станцию в Росситтене Тинеманн окончательное решил в 1899 году и в 1900 году на праздновании 50-летия Немецкого орнитологического общества в Лейпциге сделал доклад об этом, после чего обратился в соответствующее министерство в Берлине. В результате были получены не только грант на три года, но впоследствии и финансовая помощь от общества, которое к тому же официально возглавило орнитологическую станцию.

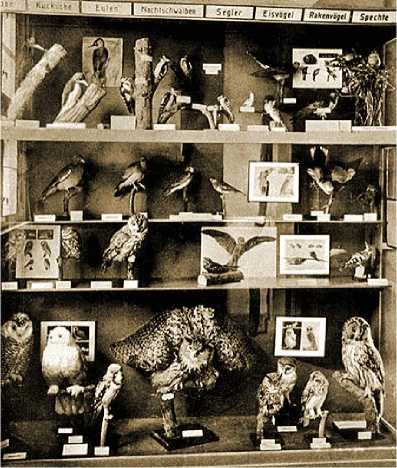

Рис. 5. Чучела птиц на станции Росситтен

И вот 1 января 1901 года Тинеманн начал работу в основанной им станции Vogelwarte Rossitten. Как он сам потом писал: «Небольшая комната, шкаф с чучелами птиц и сердце, переполненное горячим энтузиазмом к делу, ‒ вот с чем я попытался приступить к работе в 1901 году» (рис. 5). Название станции «Vogelwarte» было новым словом в языке и, как пишет сам Тинеманн, очень многие воспринимали это название как

«птичья башня» или «птичья обсерватория», ожидая увидеть действительно высокую башню (поскольку слово «warte» означает и сторожевую башню, и «следить, наблюдать, ожидать», и обсерваторию – Sternwarte, и метеостанцию – Wetterwarte). Как объяснил Тинеманн, слово «Warte» было выбрано потому, что станция представляла собой наблюдательный пункт, стоящий среди первозданной природы.

Рис. 6. Йоханнес Тинеманн (1863–1938). 1912 год

Поразительно, но в написанных первоначально уставе и планах работы орнитологической станции, которые впоследствии были опубликованы (Thienemann 1927), уже перечислялись такие темы исследований, которые спустя 30-50 лет всё ещё оставались актуальными в мировой орнитологии. В этих планах было изучение сроков миграций отдельных видов, включая сроки передвижения птиц разного пола и возраста; колебаний численности мигрирующих птиц, влияния погодных условий на интенсивность перелёта; высоты и скорости полёта при разных погодных условиях и причин обратного пролёта; остановок и питания мигрантов; изучение окраски оперения и сроки линьки; оценка пользы и вреда, приносимых отдельными видами. Помимо этого, необходимыми темами были наблюдения за образом жизни птиц и зависимость его от их пищи, а также «сохранение и продление жизни птицам с помощью насаждений и подвешивания дуплянок для гнездования». Наконец, в планах значилось и создание на станции коллекции тушек и чучел птиц, живущих на Куршской косе и в её окрестностях, а также распространение устными и письменными средствами сведений о жизни отечественных птиц вообще и о научной ценности птиц в частности.

Как следует из ряда высказываний Тинеманна, он пытался понять то, что мы сейчас называем взаимосвязью между эндогенными и экзо- генными факторами, контролирующими миграцию. Исследования на станции в Росситтене в конце 1930-х годов в области физиологического контроля миграций, ориентации птиц и биологических ритмов опережали развитие тогдашней науки лет на 25. К этим проблемам учёные Западной Германии, США и Советского Союза вернулись только во второй половине 1950-х – начале 1960-х годов.

Здания Vogelwarte Rossitten

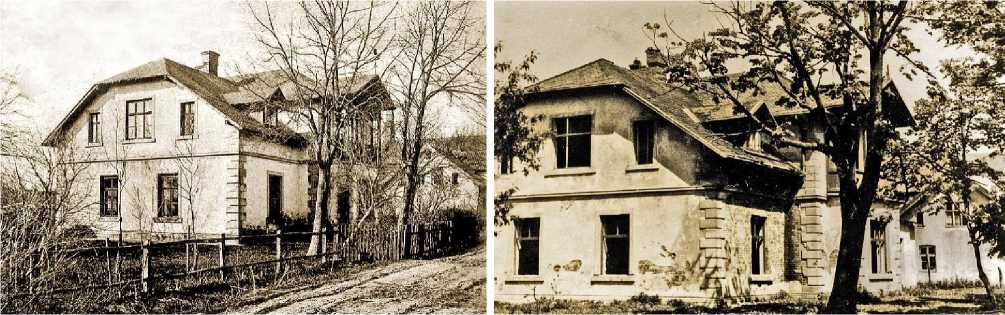

Официальное положение Тинеманна постепенно улучшалось после того, как в 1906 году он защитил докторскую диссертацию в Кёнигсбергском университете на тему «Исследования паразита Taenia tenuicollis Rud. с учётом других Taenia у куньих». С 1908 года он стал хранителем Зоологического музея в Кёнигсберге, а с 1910 года назначен профессором Кёнигсбергского университета (рис. 6), сочетая всё это с работой на Куршской косе. В 1907 году в Росситтене для станции было построено сначала небольшое здание, а с 1920 года в распоряжении Тинеманна было уже более просторное двухэтажное здание (рис. 7 и 8). С годами, в связи с наплывом туристов на косу, был построено здание музея с демонстрацией чучел птиц (рис. 9), который привлекал до 20 тысяч посетителей в год. Финансирование самой Vogelwarte Rossitten значительно улучшилось после того, как она в 1923 году перешла под покровительство «Общества содействия развитию науки Кайзера Вильгельма».

Рис. 7. Здание Vogelwarte Rossitten. Слева – до 1946 года. Справа – в 1958 году, фото автора

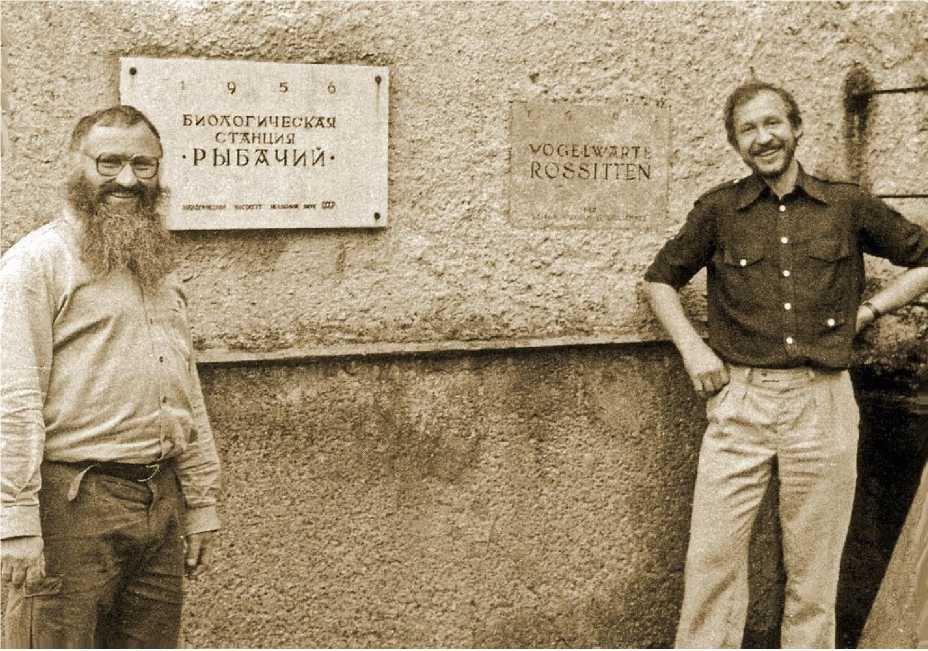

Рис. 8. Настенная вывеска на здании в 1958 году. Фото автора

www, Bi/darchiv-Ostpreussen. de 014997

Rossitten, Kreis Samland, MT08091-7. Vogelwarte I. (1920-1930), © Seddig

Рис. 9. Здание музейного павильона Vogelwarte Rossitten

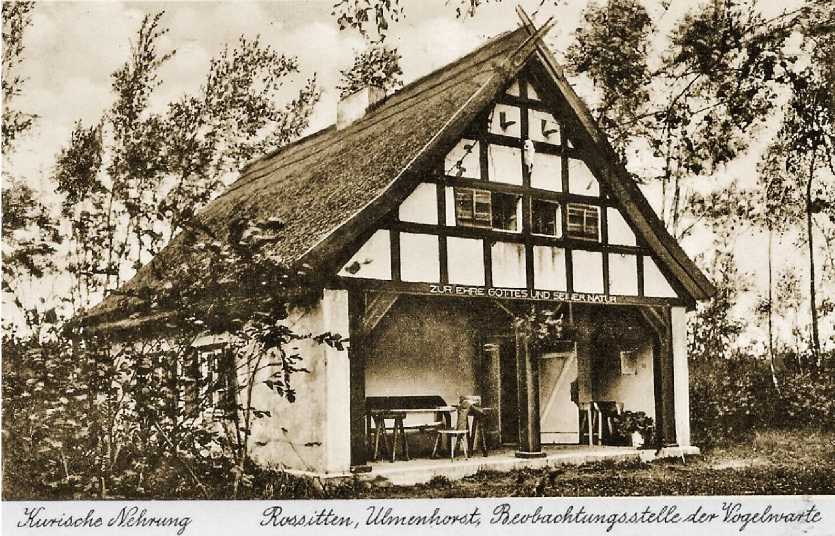

Рис. 10. Ульменхорст – пункт наблюдений за миграцией птиц на Куршской косе

Поскольку у посёлка Росситтен из-за большой ширины там косы проводить наблюдения за миграцией птиц было труднее, чем в более узких местах косы, Тинеманн выбрал для стационарных наблюдений место в 7 км южнее Росситтена, в узкой и не покрытой лесом местности. Благодаря усилиям и финансам восторженного поклонника косы и орнитологической станции Э.Ульмера в этом месте в 1908 году был построен домик, названный Тинеманном «Ульменхорст» – «Гнездо Ульмера». Последовали плодотворные годы изучения миграций птиц на этом поле- вом стационаре, где «…после перехода через приморскую дюну открывался обзор на всю ширину косы от залива до моря, и ни одно явление перелёта не оставалось незамеченным». Однако в годы Первой мировой войны этот домик оказался полностью разбитым. В условиях послевоенной разрухи и экономического кризиса построить новое, более комфортабельное здание удалось лишь в 1925 году. На балке над эркером теперь была надпись «Во славу бога и природы» (рис. 10).

Рис. 11. Ганс Христиан Корнелиус Мортенсен (1856–1921)

История кольцевания птиц

Один из разделов книги Тинеманна «Росситтен» называется «Эксперимент с кольцеванием птиц». Удивительно, но в наше время, когда имя Йоханнеса Тинеманна неразрывно связано и с миграцией птиц, и с их кольцеванием, в годы его работы кольцевание ещё называлось экспериментом, поскольку было много противников такого метода изучения перелётов птиц. Как известно, метить птиц разными способами человек начал в давние времена, и, например, голубиная почта, основанная на обязательном возвращении птицы домой, в свою голубятню, широко использовалась. Однако научное кольцевание кольцами с номером и адресом впервые практически осуществил на скворцах Ганс Христиан Корнелиус Мортенсен (1856–1921) – датский школьный учитель естествознания в городе Виборг (рис. 11). Как следует из подробного описания его жизни (Preuss 2001), первое пробное кольцевание осуществлено им на двух скворцах, взятых из развешанных им скворечников 6 июня 1890 года. Кольца, сделанные им из цинковой пластины с надписями, оказались слишком тяжёлыми для птиц. Вернулся он к проблеме кольцевания только летом 1899 года, и кольца, которые вначале делал сам, были уже из тонкого алюминия, с адресом и номером кольца. В том году он окольцевал 165 скворцов, а впоследствии всего за свою жизнь вместе с помощниками-энтузиастами – около 6 тысяч птиц, включая аистов, цапель, уток и чаек. Мортенсен получил широкую известность, стал соучредителем Датского орнитологического общества, а также имел финансовую помощь на развитие кольцевания. Результаты первого в истории научного кольцевания птиц были им опубликованы поздно (Mortensen 1920, 1922), вторая статья вышла уже после его смерти. Однако уже гораздо раньше успешность этого метода привела к быстрому распространению кольцевания птиц во всём мире.

Рис. 12. Кольца Росситтенской станции для кольцевания птиц и логотип орнитологической станции Росситтен

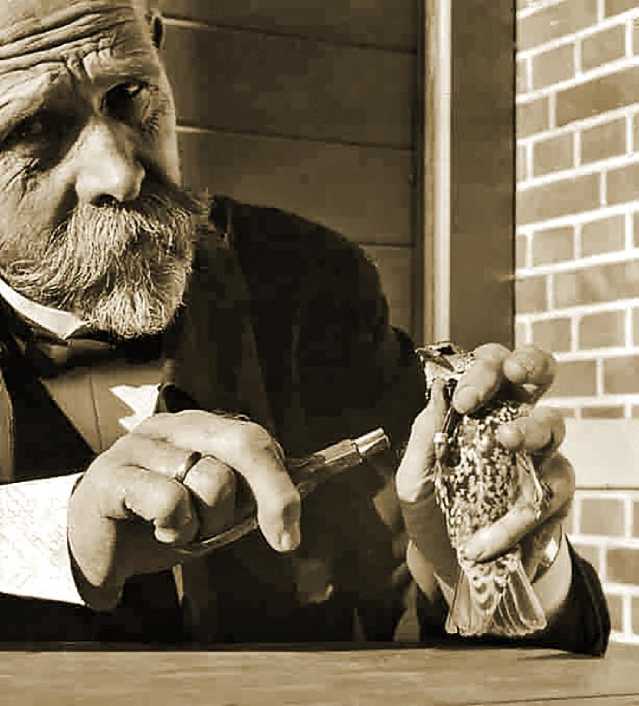

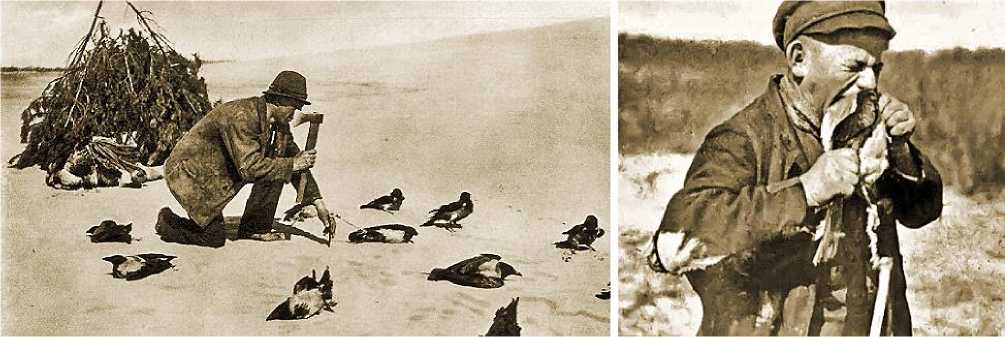

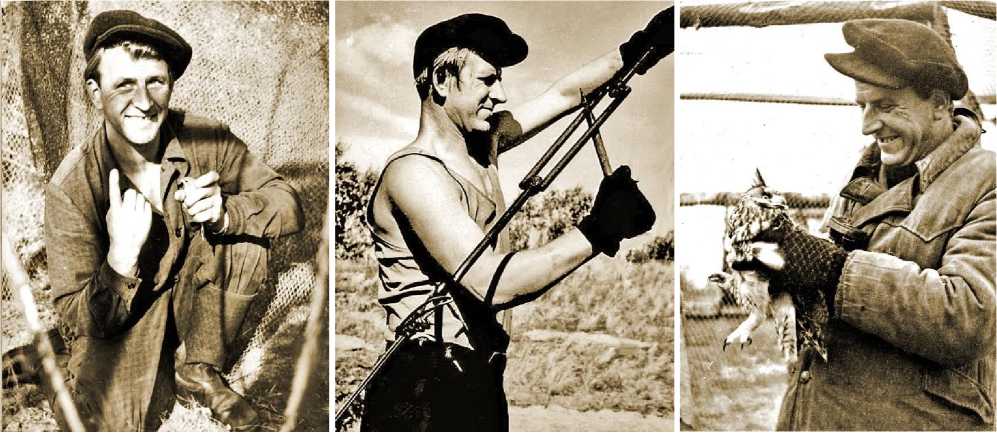

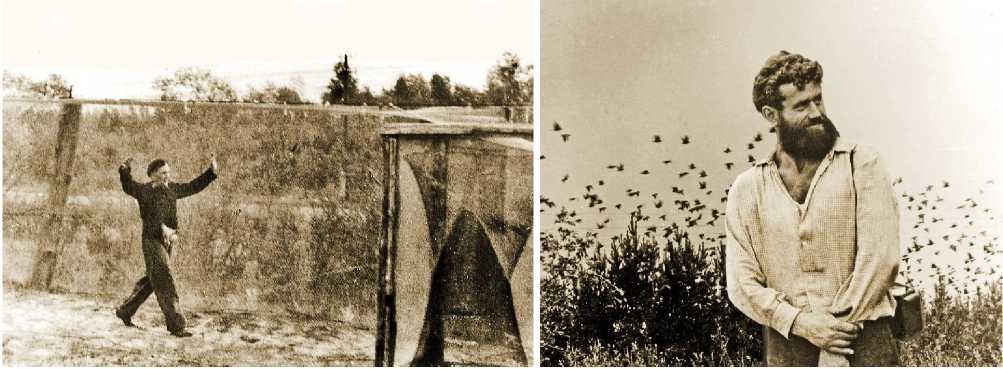

Й.Тинеманн с огромным воодушевлением принял метод кольцевания и начал широкомасштабно применять его на Куршской косе, изготавливая алюминиевые кольца с надписью на кольцах «Vogelwarte Ros-sitten» (рис. 12). Начал он с серых ворон, поскольку в то время на косе ещё существовал давний народный промысел – массовый отлов пролётных ворон для использования их в пищу. Как известно, большинство серых ворон из северных популяций совершает сезонные перелёты. Вдоль Куршской косы они летят в очень большом количестве, и местные жители в целях добавления к рыбной диете птичьего мяса издавна ловили ворон сетью, используя привязанных манных особей. Пойманных ворон ловцы, которых называли «краебитерами» (Krajebieter – кусатель ворон), умерщвляли путём надкусывания их в голову (рис. 13). Тинеманн покупал у краебитеров живых пойманных ворон и кольцевал их. Первой птицей, окольцованной Тинеманном на Куршской косе 9 октября 1903 года, была серая ворона. Именно поэтому логотипом орнитологической станцией стало изображение вороны (рис. 12). Кроме ворон, на станции кольцевали озёрных чаек, крачек, куликов (рис. 14), а с 1906 года – белых аистов. В целях увеличения количества окольцованных птиц Тине-манн стал рассылать кольца тем любителям (он их называл корреспондентами), которые выражали желание кольцевать птиц и присылать ему отчёты кольцевания.

Рис. 13. Краебитеры на Куршской косе, начало XX века

Рис. 14. Йоханнес Тинеманн кольцует птиц

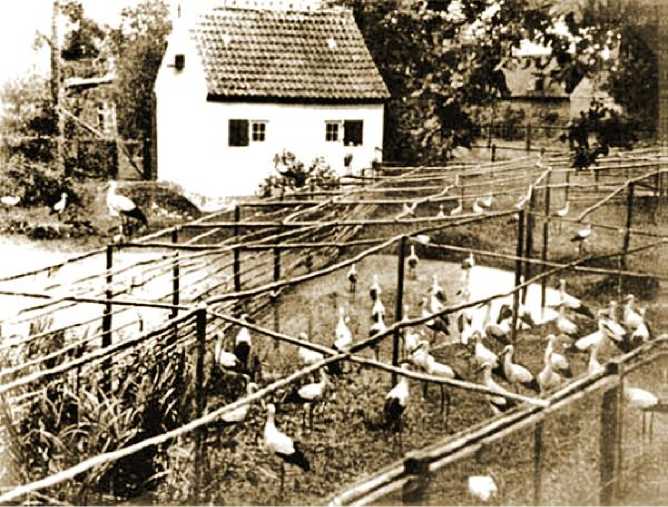

Йоханнес Тинеманн также стал инициатором опытов по ориентации птиц примерно в те же годы, когда Уильям Роуэн (1891–1957) начал в Канаде первые эксперименты по выяснению внутренних механизмов появления миграционного состояния у птиц. Большая серия опытов по способностям молодых птиц к ориентации впервые поставлена в 19201930-е годы Й.Тинеманном и Э.Шюцем на белых аистах, которые обычно мигрируют семейными стаями. Молодых аистов забирали из гнёзд на территории Восточной Пруссии и держали в вольерах (рис. 15) до тех пор, пока взрослые аисты не улетали на зимовку (Schüz 1936). Выпу- щенные на свободу окольцованные молодые птицы полетели в Африку, придерживаясь в основном правильного юго-юго-восточного направления миграции, которым летят белые аисты из Восточной Пруссии, хотя отклонений от нормального пути у них было больше, чем у взрослых окольцованных птиц. Это свидетельствовало о том, что неопытные молодые аисты не обязательно руководствуются взрослыми птицами, а имеют врождённый механизм ориентации.

Рис. 15. Молодые белые аисты, задержанные до отлёта взрослых

Большинство корреспондентов Тинеманна находились в Германии, особенно в Восточной Пруссии, однако первые опыты по кольцеванию птиц в Российской империи были проведены в 1908 году с использованием колец Росситтенской станции. Любопытный документ об этом — статья того времени Д.М.Россинского (рис. 18), председателя Русского орнитологического комитета при отделении орнитологии Императорского Русского общества акклиматизации животных и растений, о работах Рос-ситтенской станции (Россинский 1911). В ней, в частности, говорится следующее: «В ответ на запрос Отделения Орнитологии, посланный в Росситтен, был получен любезный ответ д-ра Й.Тинеманна, в котором он даёт указания по технике кольцевания птиц, сообщает список удобных, по его мнению, для кольцевания птиц, указывает размеры имеющихся на станции колец и сообщает о высылке образцов колец, а равно изданий станции по вопросу о кольцевании птиц. Несколько позже в Отделении Орнитологии были получены и образцы колец, и издания, за что нельзя не быть благодарным Росситтенской Станции. Ввиду интереса, представляемого письмом д-ра Й.Тинеманна для лиц, интересующихся вопросом кольцевания птиц, привожу здесь выдержки из его письма. Искренно радуюсь, пишет д-р Тинеманн, намерению поставить в России в широком масштабе опыты по кольцеванию птиц… Лучшие результаты получаются с настоящими перелётными птицами и именно с теми видами их, которые ежегодно бывают в большом числе…»

Рис. 16. Дмитрий Михайлович Россинский (1865–1933), руководитель Русского орнитологического комитета

Кольцевание птиц в научных целях начало очень быстро распространяться не только в Европе, но и по всему миру. К 1930 году существовало уже около 30 учреждений кольцевания во многих странах Европы, Азии и Северной Америки, а к 1940-м годам было окольцовано уже свыше миллиона птиц. Тем не менее росло и возражение, и противодействие кольцеванию. Во-первых, от Курта Флёрике, лично глубоко обиженного, назвавшего инициативу Тинеманна по кольцеванию «тщетной научной уловкой». Другой видный противник среди многих других, писавших об этом в газетах и обзывавших Тинеманна «сумасшедшим профессором», Герман Лёнс, даже назвал кольцевание «научным массовым убийством птиц». Основные аргументы противников кольцевания заключались в том, что алюминиевые кольца якобы наносят вред птицам трением, а под кольцами скапливаются токсины и, следовательно, ослабляют птиц. В 1909 году даже «Всемирный союз противников вивисекции» вынес резолюцию против кольцевания. Однако позже Тинеманн писал: «Всё это было весьма здорово и пошло на пользу моей компании». Возвраты колец белых аистов из южной Африки окончательно убедили и самого Тинеманна, и мировую орнитологическую общественность в том, что окольцованная птица не умирает вскоре после выпуска от якобы испытанного стресса (как утверждали критики), а живёт нормальной жизнью и может пролететь многие тысячи километров.

Последние годы работы Vogelwarte Rossitten

Работа Й.Тинеманна и её популяризация в конечном итоге сделали его самым известным орнитологом в Германии, «птичьим профессором». Он много писал популярных статей, выступал с лекциями, был очень заметной фигурой природоохранного дела и в Восточной Пруссии, и во всей Германии. Президент Немецкого орнитологического общества Эрвин Штреземанн писал о нём: «Это был самый популярный орнитолог в Германии. В наш век не было знатока птиц, который бы так, как Йоханнес Тинеманн, умел завоёвывать сердца людей своим делом и привлекать к нему самые широкие круги» (Berthold, Schlenker 1995).

Рис. 17. Открытки 1938 года с видами Росситтена

Рис. 18. Могила Йоханнеса Тинеманна на немецком кладбище в посёлке Рыбачий

В 1927 году Тинеманн ушёл с поста директора орнитологической станции на пенсию, но продолжал писать статьи и книги о птицах, оставшись жить в Росситтене. Дом, где он жил, и по сей день стоит в посёлке Рыбачий с укреплённой на нём мемориальной табличкой, в отличие от несуществующего ныне дома самой Vogelwarte Rossitten (на его фундаменте построен частный дом). Умер Йоханнес Тинеманн 12 апреля 1938 года в Росситтене в возрасте 75 лет (Schüz 1938; Palmer 1940). Общий вид посёлка Росситтен в тот год запечатлён на открытках того времени (рис. 17). Могила Тинеманна на немецком кладбище в Рыбачьем сохранилась и теперь постановлением правительства Калининградской области получила статус объекта культурного наследия регионального значения (рис. 18).

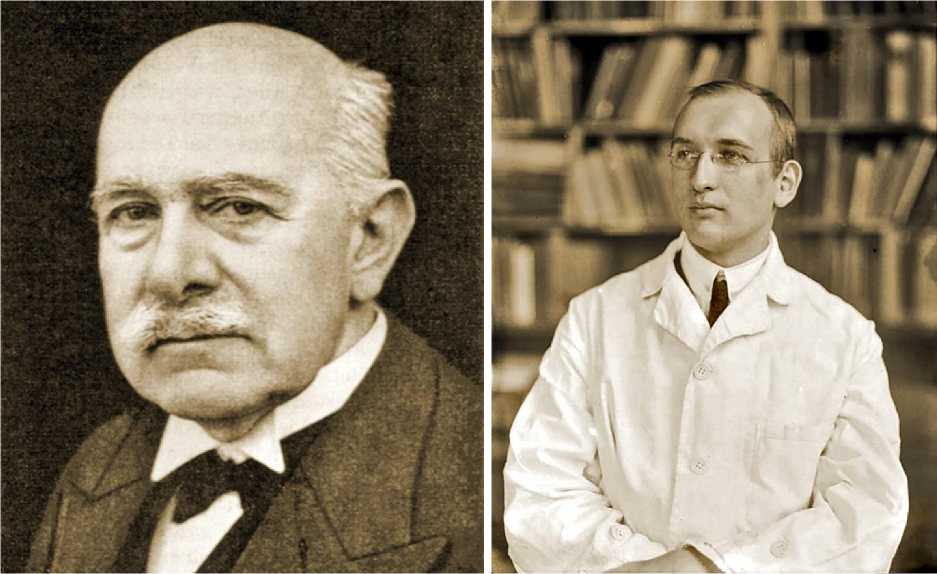

Рис. 19. Оскар Хейнрот (1871–1945) (слева) и Эрнст Шюц (1901-1991)

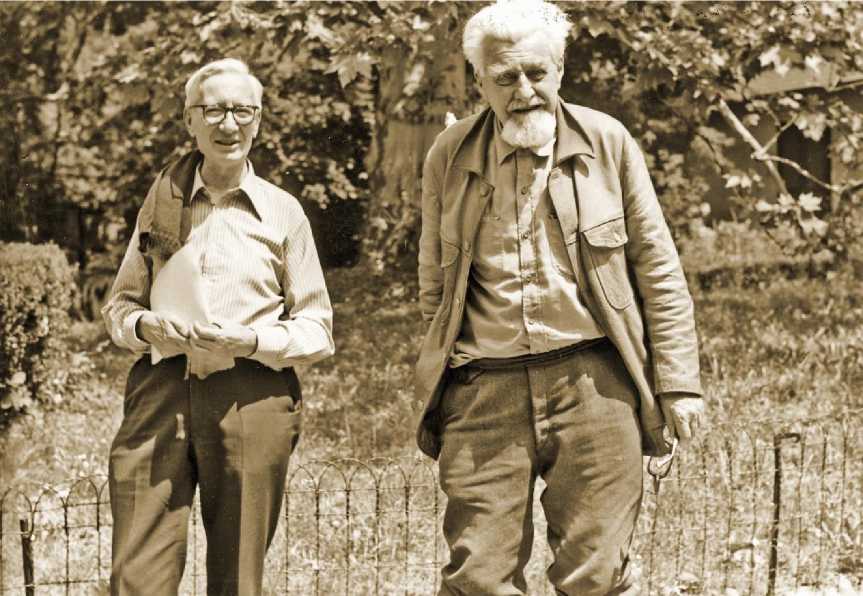

Руководство орнитологической станцией после ухода Тинеманна на пенсию практически перешло к его ученику Эрнсту Шюцу (1901–1991), но поскольку он ещё не имел учёной степени, официально станцией руководил известный орнитолог Оскар Хейнрот (1871–1945), бывший также директором аквариума Берлинского зоопарка и только изредка приезжавший в Росситтен (рис. 19). Эрнст Шюц полноправно стал директором лишь в 1936 году. Под его руководством продолжилась работа по массовому кольцеванию белых аистов и серых цапель. Одновременно с этим вместе с Полом Путцигом и Вернером Рюппелем он проводил эксперименты по физиологии и механизмам ориентации скворцов. Росситтен-ская станция была тогда центром исследований миграции и поведения птиц. Сюда приезжали будущие Нобелевские лауреаты Конрад Лоренц

(1903–1989) и Николас Тинберген (1907–1988), вошедшие в историю как основатели новой науки – этологии (рис. 20). На основе исследований Росситтенской станции был опубликован первый в мире «Атлас миграций птиц по результатам кольцевания палеарктических птиц» (Schüz, Weigold 1931). Орнитологи станции занимались также и авифаунисти-кой, кооперируясь с Фридрихом Тишлером, автором вышедшей в 1941 году книги «Птицы Восточной Пруссии и сопредельных территорий» (Tischler 1941).

Рис. 20. Николас Тинберген (слева) и Конрад Лоренц. 1978 год

К концу Второй мировой войны в 1944 году Росситтенская станция была закрыта. Возобновить свою работу она смогла в 1946 году на юго-западе Германии близ городка Радольфцелль в старинном замке Мёг-гинген (благодаря его владельцу барону Николаусу фон Бодману, другу Тинеманна и Шюца, а также Рудольфу Куку и Гансу Лёрлю). Станция продолжает свою работу и сейчас под названием Vogelwarte Radolfzell, являясь с 1959 года подразделением Института орнитологии Общества имени Макса Планка.

Биологическая станция Рыбачий

Лев Осипович Белопольский

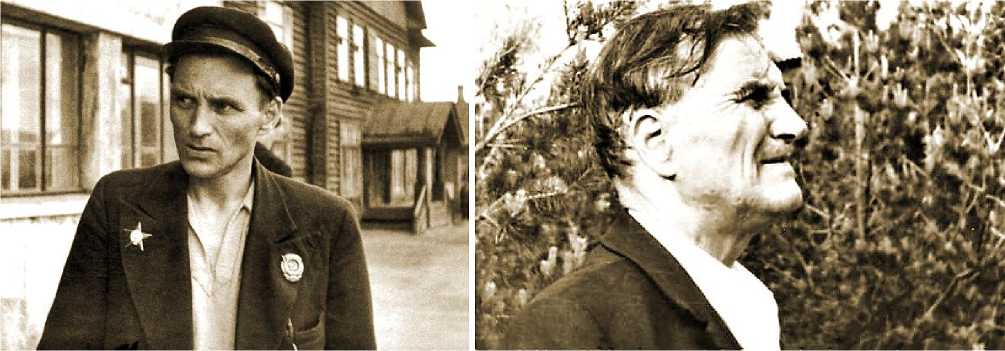

Орнитологические исследования на Куршской косе были надолго прерваны Второй мировой войной. Орнитологи ленинградского Зоологического института Академии наук СССР неоднократно выражали мнение о необходимости их возобновления в этом наиболее подходящем месте изучения миграций птиц. Однако специальная комиссия от Академии наук, посетив посёлок Рыбачий в начале 1956 года, выразила сомнение в возможности налаживания полноценной научной деятельности, исходя из тогдашних бытовых условий этого посёлка. К счастью для науки, только Лев Осипович Белопольский (рис. 21), доктор биологических наук, приехавший на косу тоже в 1956 году, но несколько позже, со свойственным ему оптимизмом сразу же заявил, что берётся обо всем договориться и всё уладить. А опыт организационной и профессиональной работы у Белопольского к этому времени был весьма велик.

Рис. 21. Лев Осипович Белопольский (1907-1990)

Публикации о жизни Л.О.Белопольского (Nowak 1991, 2005; Паев-ский 1992, 2001а,а) и подробное изложение его жизненного пути (Бианки, Паевский 2007) показывают удивительное и прекрасное сочетание в нём страстного служения науке с самоотверженной организаторской деятельностью. К 1956 году Белопольский был уже известным учёным, «прошедшим огонь и воду» в самых трудных жизненных условиях, поскольку обладал завидным здоровьем и удивительной нетребовательностью к бытовым условиям. Закончив образование на биологическом отделении физико-математического факультета Московского университета Лев Осипович становится сотрудником Тихоокеанского филиала научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и исследует распространение и численность морских и пушных зверей Чукотско-Анадырского края, проехав за одну зиму более 3 тыс. километров на собачьих упряжках. Эти исследования были основой кандидатской диссертации, защищённой в 1938 году. В 1932 году он, уже как сотрудник Института Арктики, становится участником легендарного морского похода на ледоколе «Сибиряков», а потом и экспедиции под руководством О.Ю.Шмидта в знаменитой ледовой эпопее на пароходе «Челюскин» (1933-1934), за что получает высокие правительственные награды. За участие в рейсе «Сибирякова» он награждён орденом Трудового Красного Знамени (1932), за участие в рейсе «Челюскина» –орде-ном Красной Звезды (1934) (рис. 22).

Рис 22. Л.О.Белопольский: слева – Мурманск, 1947 год, справа – Куршская коса, 1971 год

В 1935 году он принимал участие в экспедиции Ленинградского университета на Мурманское побережье и остров Харлов. В 1936-1938 годах был старшим научным сотрудником Лапландского заповедника. Организовал заповедник «Семь островов» и в 1938-1942 и 1946-1948 годах был его директором. В 1943-1946 годах работал директором Судзухин-ского (ныне Лазовского) заповедника, в 1948-1951 годах заведовал научной частью заповедника «Семь островов». Работая в заповеднике «Семь островов», он изучал наиболее интересующую его экологию морских колониальных птиц. Во время Великой Отечественной войны заповедник оказался в зоне боевых действий. В 1942 году мурманские власти поручают Белопольскому организовать экспедицию на птичьи базары Новой Земли для сбора яиц кайры и доставки их в военные госпитали Северного флота. Несмотря на постоянный огневой контроль этой территории немецкими судами и самолётами, операцию эту удалось успешно осуществить. В 1948 году Лев Осипович поступает в докторантуру Зоологического института АН СССР, а с 1951 года начинает работу на Мурманской биологической станции «Дальние Зеленцы». Однако после ареста его брата, осуждённого по сфабрикованному так называемому «Ленинградскому делу», Белопольский был выслан в Новосибирскую область (Паевский 2020а). Тем не менее и там по мере возможности (он работал печником) собирает коллекцию тушек птиц. В 1953 году он был полностью реабилитирован и смог вернуться в Ленинград, где стал работать старшим преподавателем в педагогическом институте им. А.И.Герцена.

В 1954 году Л.О.Белопольский успешно защищает в Зоологическом институте АН СССР докторскую диссертацию «Экология морских колониальных птиц Баренцева моря». Эта работа, опубликованная в виде монографии (Белопольский 1957), была переведена на английский язык, хорошо известна и широко цитируется в мире. Последующие исследования Белопольского по распространению и экологии морских птиц завершились написанием вместе с Вячеславом Петровичем Шунтовым книги о птицах морей и океанов (Белопольский, Шунтов 1980).

Директором Биостанции Рыбачий Л.О.Белопольский работал на протяжении 11 лет. В этот период его наиболее увлекает идея на основании количества отловленных птиц разных видов во время миграций исследовать колебания численности популяций. В 1967 году его приглашают возглавить кафедру зоологии Калининградского университета. Многих своих студентов он посылал в Атлантику на экспедиционных судах Ат-лантНИРО; они добывали и привозили замороженные тушки морских птиц, часть из которых была передана в коллекцию Зоологического института РАН. В 1986 году за заслуги в деле охраны природы, за организацию заповедников и за возрождение орнитологической станции на Куршской косе профессор Белопольский был удостоен международной премии «Europa-Preise für Landespflege» (Olschowy 1986). Будучи уже на пенсии, неугомонный Л.О. Белопольский продолжал работать: последней неоконченной рукописью была «Морские птицы Антарктики». Скончался Лев Осипович 5 ноября 1990 на 84-м году жизни.

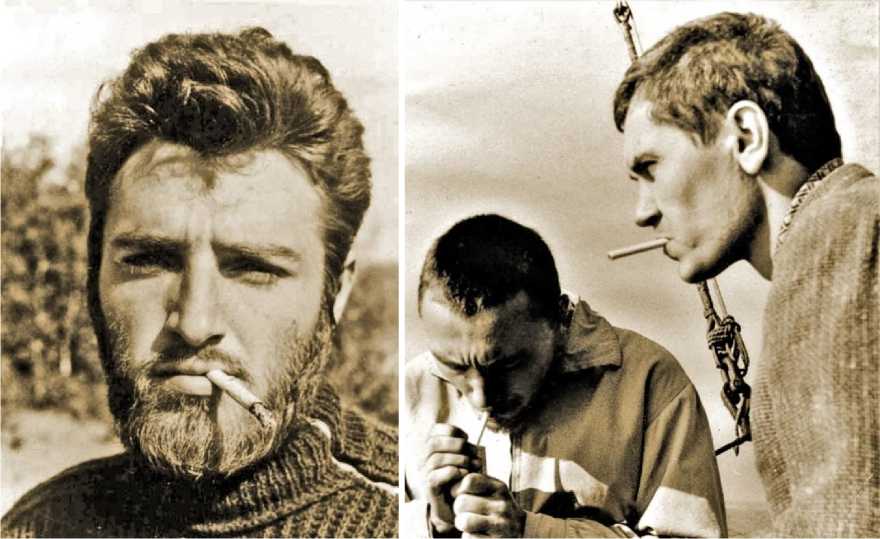

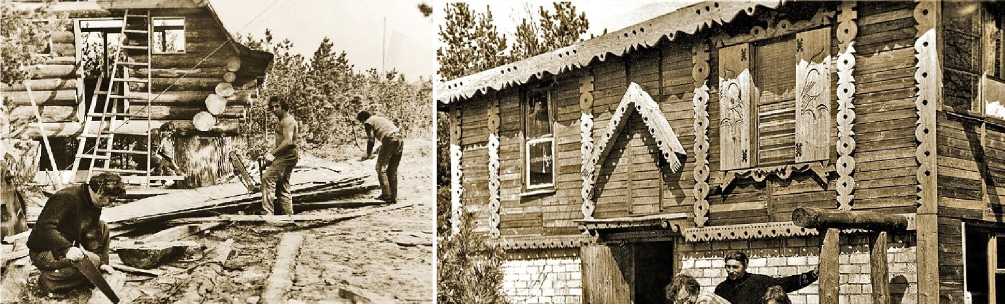

Становление Биологической станции «Рыбачий»

Становление орнитологической станции и её научное развитие в первые годы полностью обязано колоссальной энергии и административным способностям Льва Осиповича Белопольского. Получив Решение Президиума Академии наук СССР об учреждении Орнитологической станции Зоологического института АН СССР (таково было её первое официальное название) и назначенный её директором, он уже к октябрю 1956 года добился выделения нужных ставок, финансового снабжения и транспорта. От бывшей Росситтенской станции к тому времени сохранился лишь небольшой полуразрушенный дом, поэтому для станции было получен пустовавший весьма просторный двухэтажный бывший дом отдыха Erholungsheim, что позволило оборудовать и лаборатории, и жилые комнаты (рис. 23). На бывшем наблюдательном пункте Ти-неманна «Ульменхорст» (на берегу моря в 7 км южнее Рыбачьего) постройка была разрушена, а вся территория заросла лесом. Поэтому для полевого стационара станции с 1957 года было выбрано место в 12 км южнее посёлка Рыбачий. Называемый орнитологами «Двенадцатый километр» или просто «Двенадцатый» (хотя стоит он на 22-м километре шоссе), этот пункт впоследствии официально был назван «Фрингилла», поскольку именно зяблик Fringilla coelebs, самая массовая птица на косе и на гнездовании, и во время миграций, на долгие годы стал и «подопытным кроликом», и «экспериментальной белой мышью», то есть одним из основных объектов исследований сотрудников станции как в полевых условиях, так и в лабораториях. Впоследствии была написана коллективная монография по этому виду (Дольник 1982а).

Рис. 23. Здание Биостанции в посёлке Рыбачий. 1961 (слева, фото автора) и 1963 год (фото М.Шумакова)

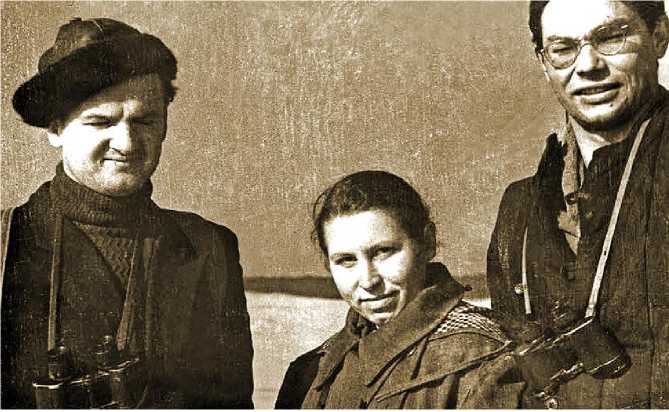

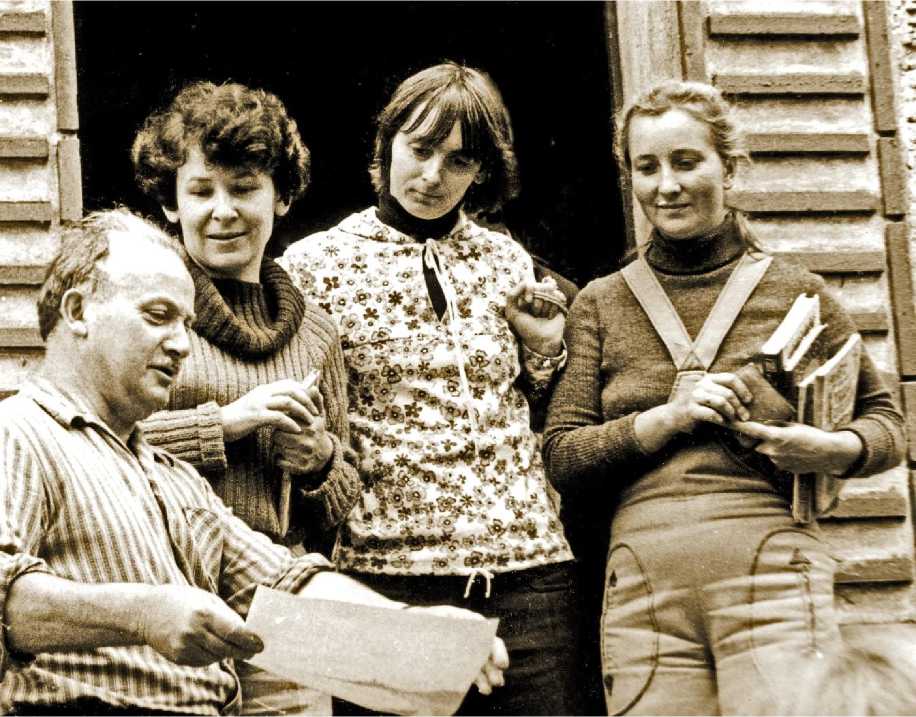

Рис. 24. Первые сотрудники Биостанции Рыбачий в 1956 году: Олав Ренно, Дина Бекжанова (Люлеева) и Вейно Эрик

Вскоре после становления станции по решению директора Зоологического института академика Евгения Никаноровича Павловского (1884– 1965) её название было заменено на «Биологическая станция ЗИН АН СССР», поскольку предполагалось, что полевыми исследованиями на Куршской косе будут заниматься не только орнитологи, но и другие приезжающие сотрудники Зоологического института. Действительно, вскоре в течение нескольких лет на станции ежегодно работали две экспедиции из института – паразитологическая и гидробиологическая. Самые первые кадровые сотрудники Биостанции (рис. 24), работавшие под руководством Л.О.Белопольского, представляли собой почти всю Восточную Прибалтику, поскольку приехали работать в Рыбачий из разных республик СССР: из Эстонии – орнитологи Вейно Эрик, Олав Ренно и паразитолог Вильма Йыгис, из Латвии – орнитолог Янис Янович Якшис, из Ленинграда – паразитолог Валентина Матвеевна Глухова и орнитологи Дина Сафоновна Бекжанова, впоследствии Люлеева (рис. 25) и с 1958 года Андрей Александрович Меженный (рис. 31). За исключением Люлеевой, все вышеупомянутые сотрудники недолго работали на Биостанции, и уже в течение первых семи лет работы на станции произошли существенные кадровые изменения. Постоянными сотрудниками стали в основном выпускники Ленинградского и Московского университетов, но и они со временем сменялись другими.

Рис. 25. Дина Сафоновна Бекжанова (Люлеева) (1931–2019). 1953 год

Рыбачинская ловушка и кольцевание птиц

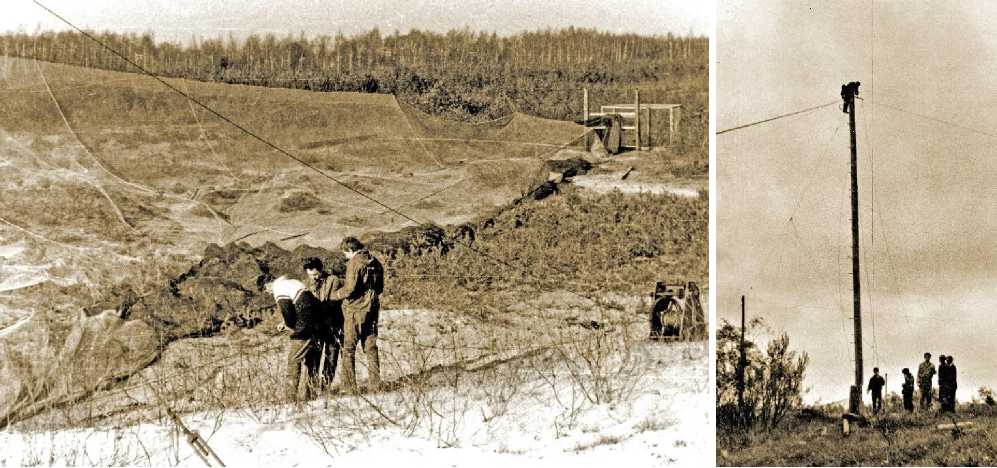

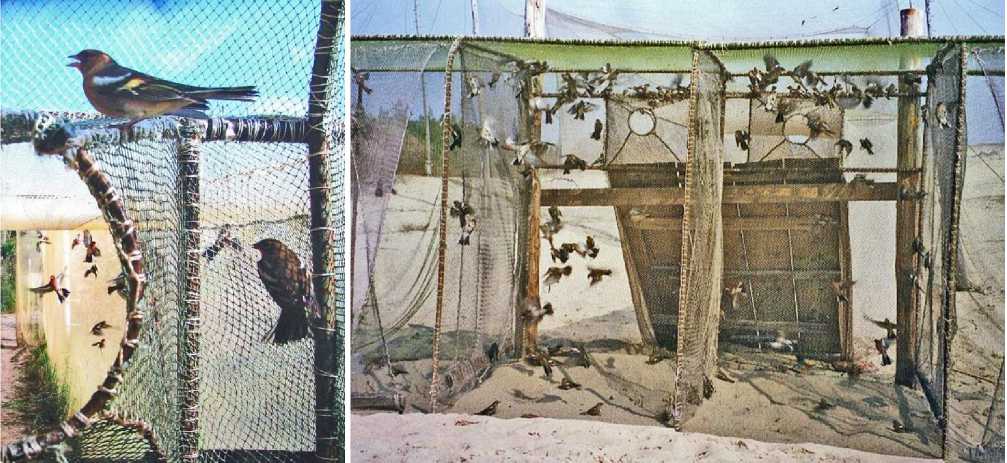

Большая рыбачинская ловушка – основная достопримечательность Биостанции Рыбачий, впервые заработавшая на Куршской косе в 1957 году, а потом скопированная в Литве (Вентес-Рагас), Латвии (Папе), Эстонии (Кабли), в Псковской области (Псковско-Чудское озеро), Казахстане (перевал Чок-Пак), в Ленинградской области (Ладожское озеро, урочище Гумбарицы), в Байкальском заповеднике, на Украине, в Израиле (Эйлат). Когда автор этой статьи в далеком 1958 году, будучи студентом кафедры зоологии позвоночных биофака Ленинградского университета, впервые вместе с Андреем Меженным приехал на Куршскую косу, нас сразу же повели к ловушкам, рассказывая об этом новом изобретении. При этом оказалось, что сам изобретатель ставшей знаменитой рыбачинской ловушки Янис Янович Якшис (рис. 26), проработав всего два года, несмотря на такое яркое начало уже уволился с Биостанции и, как потом стало известно, в последующем так и не смог устроиться работать по специальности (а уволился, как рассказывали, по причине сооружения, пока он был в отпуске, ещё одной такой же ловушки на косе, что он воспринял почему-то как умаление директором его заслуги в этом изобретении). Подробно описанная история создания рыбачинской ловушки (Зотов 1985; Липсберг 1990; Липсберг, Матрозис 2017) ясно показывает, через какие трудности пришлось пройти Якшису (вместе с Белопольским, который его в этом полностью поддерживал) чтобы добиться одобрения своего проекта у власть предержащих, сомневающихся в успехе, поскольку, мол, птицы не настолько глупы, чтобы добровольно лезть в сети, расставленные на голом песке.

Рис. 26. Янис Янович Якшис (1923–1985) за установкой первой рыбачинской ловушки и с первой ушастой совой, пойманной с её помощью. Фото Д.Люлеевой. 1957 год

Рис. 27. Современный вид рыбачинских ловушек на стационаре Фрингилла

Рис. 28. Рыбачинская ловушка со стороны приёмной камеры

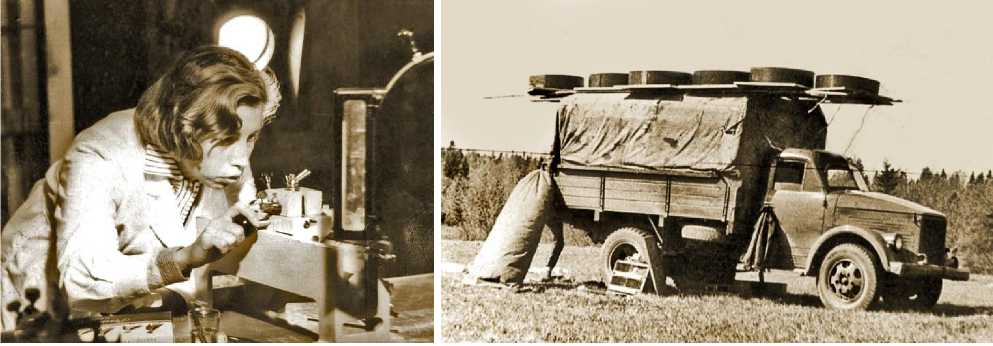

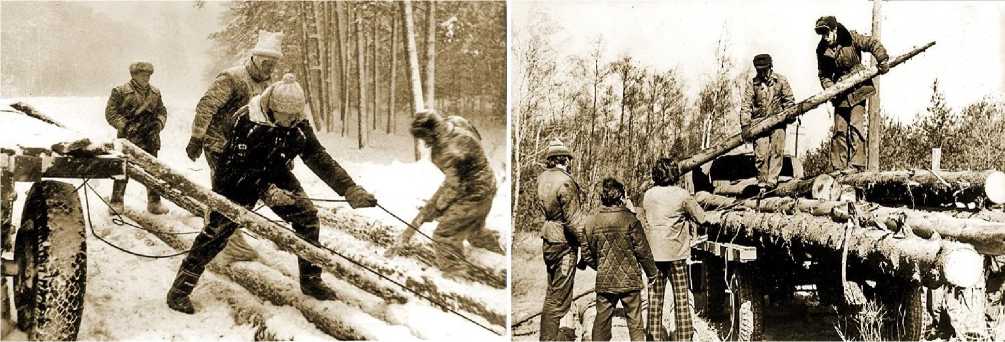

Тем не менее, необходимые и по тем временам огромные денежные средства для конструирования и постройки ловушки были всё же выхлопотаны Белопольским через Президиум Академии наук, в чём ему поспособствовал известнейший исследователь Арктики Иван Дмитриевич Папанин (1894–1986), с которым Белопольский был в легендарном морском походе. К весеннему пролёту птиц в 1957 году года ловушка была построена, а результаты первого сезона отлова (12 тысяч пойманных и окольцованных весенних мигрантов) полностью оправдали затраты на установку ловушки. С тех пор прошло почти семь десятилетий ежегодного отлова и кольцевания на Куршской косе (рис. 27 и 28). Появление рыбачинской ловушки (или большой ловушки, как иногда её называют), по мнению Г.А.Носкова, стало новой эпохой в изучении миграций птиц (Носков и др. 1984).

Процесс ежегодной установки в конце марта рыбачинских ловушек на косе проводится силами почти всех сотрудников Биостанции, что было запечатлено на некоторых фото (рис. 29). Сотрудникам Биостанции неоднократно приходилось объяснять, в чём заключается отличие рыба-чинской ловушки от гельголандской, якобы весьма похожей по конструкции. Когда мы в первый раз в 1999 году приехали на остров Гельголанд – бывшую орнитологическую Мекку для изучающих миграции птиц, то поняли, что и объяснять-то ничего не надо, достаточно хоть раз поработать на обоих типах ловушек. Принципиальное отличие рыба-чинской ловушки от гельголандской – в её размерах и, главное, в воз- можности быстро, за считанные минуты опустить ловушку до земли при начинающемся шторме и быстро её поднять в рабочее положение при нормальной погоде и ловить именно летящие стаи птиц (в отличие от очень небольшой по высоте и закреплённой неподвижно гельголандской ловушки, в которую к тому же птицы привлекаются пищей и водой). Несмотря на наши объяснения и показ в действии, иностранные орнитологи до сих пор считают рыбачинскую ловушку лишь вариантом гельголандской.

Рис. 29. Установка рыбачинской ловушки. Фото Д.Люлеевой и Н.Виноградовой. 1969 год

Рис. 30 (слева). Л.О.Белопольский загоняет птиц в приёмную камеру ловушки, фото автора, 1963 год. Рис. 31 (справа). Андрей Александрович Меженный (1919–1989). Куршская коса, фото автора, 1960 год

Изобретение рыбачинской ловушки не было запатентовано и при строительстве таких ловушек в других местах СССР их строили и называли по-разному. Тем не менее в нескольких публикациях о конструктивном устройстве и работе рыбачинской ловушки дано её полное описание (Белопольский 1961; Belopolskij 1961; Белопольский, Эрик 1961; Эрик 1967; Дольник, Паевский 1976; Якшис 1976; Payevsky 2000). По сути, Рыбачинская ловушка представляет собой сетчатый конус огромных размеров (рис. 27, 28), открытый входным отверстием навстречу потоку летящих птиц в тех местах, где обычно проходят миграции. При этом при надвигающемся шторме всю сеть можно опустить за считанные минуты.

Рис. 32. Залёт стаи зябликов в ловушку. Фото автора

Рис. 33. В рыбачинскую ловушку залетают не только птицы. Фото автора

Практически все сотрудники Биостанции в той или иной степени участвовали в отлове и кольцевании птиц, включая и всех директоров (Л.О.Белопольский, В.Р.Дольник, А.В.Бардин, К.В.Большаков, Н.С.Чер-нецов, А.Л.Мухин). Птицы, а иногда и летучие мыши, залетают в ловушку сами (рис. 32, 33), но часто птиц требуется подогнать поближе к приёмным камерам. Лев Осипович Белопольский всегда был заинтересован в наибольшем количестве отловленных птиц, поэтому появляясь на стационаре Фрингилла он всегда сам шёл загонять птиц в приёмные камеры (рис. 30). В камере птиц ловят руками и сажают в специальные ящики для переноски (рис. 34) их в помещение полевого стационара для прижизненного обследования и кольцевания (рис. 36).

Рис. 34 (слева). А.П.Шаповал собирает пойманных ласточек, 2008 год, фото автора.

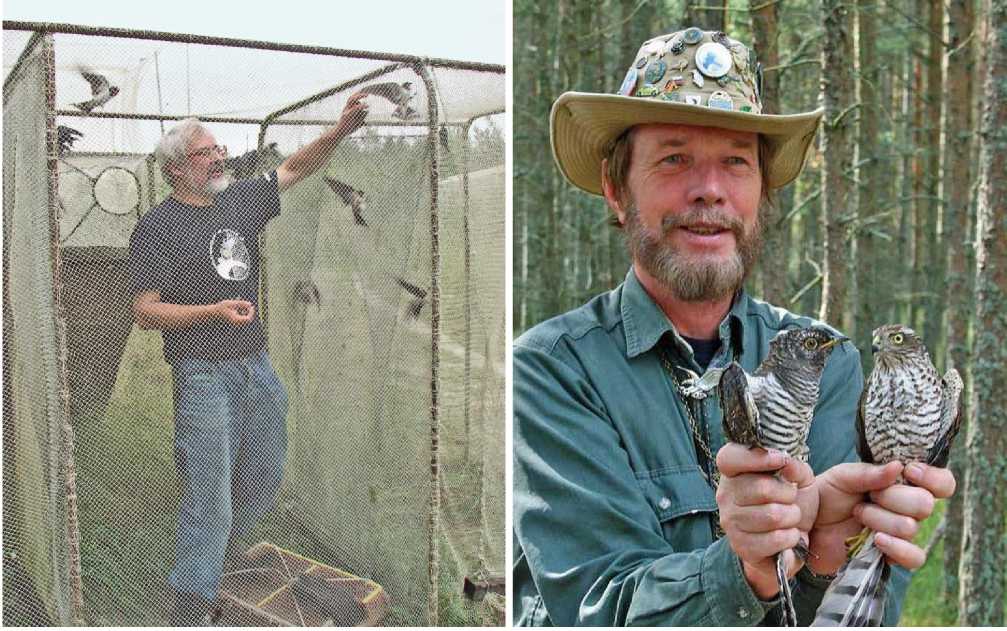

Рис. 35 (справа). Л.В.Соколов (1949–2024) с пойманными кукушкой и перепелятником, 2006 год

Рис. 36. Обследование птиц перед кольцеванием. А.Л.Цвей и Л.В.Соколов. 2008 год. Фото автора

Рис. 37. Сапсан и ушастые совы в ловушке. Стационар Фрингилла. Фото М.Шумакова

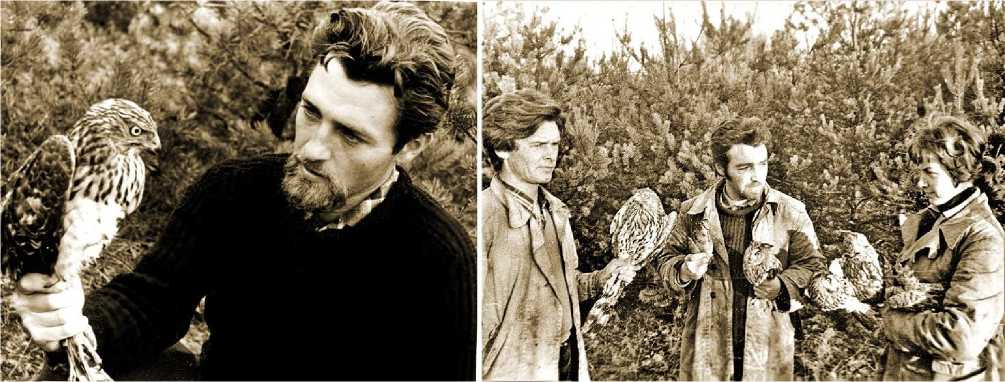

Рис. 38. Отлов птиц на Куршской косе в 1968 и 1969 годах.

В.А.Паевский, В.Д.Ефремов, Н.В.Виноградова. Фото Д.Люлеевой

Рис. 39. Л.Робертс и В.А.Паевский с пойманными ушастыми совами. Куршская коса, 1994 год. Фото Д.Люлеевой

Чем крупнее пойманные виды птиц, тем чаще их фотографировали и в камерах ловушек (рис. 37), и в руках (рис. 35, 38-42). Сапсан ныне редок над Куршской косой, а ранее, по воспоминаниям Тинеманна, он среди хищных птиц был довольно обычным. В наше время самые массовые виды в рыбачинских ловушках – зяблик, чиж, скворец, дрозды, пеночки, славки, мухоловки, коньки, зарянка, а из не певчих птиц – дятлы, ушастая сова, кукушка, ястреб-перепелятник. Перепелятник из хищников наиболее частый в рыбачинской ловушке, поскольку летит туда за жертвами, поэтому он изображён на логотипе Биостанции Рыба- чий (рис. 40). Совы попадаются в ловушки ночью, их можно и подманивать, имитируя писк мышей и полёвок. Помимо пролётных, летом в ловушки попадаются местные, гнездящиеся на косе птицы. Многие из них неоднократно ловятся вновь в тот же самый или в последующие годы. Например, отдельные «придворные» зяблики заходили в ловушку до 30 раз за одно лето. Благодаря этому население местных птиц подверга- ется регулярному индивидуальному контролю в естественной среде, что очень важно при исследованиях популяционной экологии.

Рис. 40. А.Л.Мухин с перепелятником Accipiter nisus и логотип Биостанции с изображением этого ястреба

Рис. 41 (слева). Д.С.Люлеева c мохноногим сычом Aegolius funereus , 1968 год, фото автора.

Рис. 42 (справа). А.П.Шаповал с ястребиной совой Surnia ulula , 2006 год, фото Л.Соколова

Помимо рыбачинских ловушек, отлов птиц, особенно камышевок и других ночных мигрантов, проводится и паутинными сетями на Рыба-чинском мысу в окрестностях здания Биостанции в посёлке Рыбачий на побережье Куршского залива, где птицы совершают миграционную остановку, а летом гнездятся (рис. 43). Эта деятельность значительно расширилась с 1991 года, когда начался совместный проект исследований Биостанции «Рыбачий» со станцией «Vogelwarte Radolfzell». На Биостанции был разработан метод отлова в высокие паутинные сети, поднятые над уровнем всей растительности, что после захода солнца даёт возможность определить момент начала миграционного полёта тех птиц, что были окольцованы ранее в дневное время (Чернецов 2010).

Рис. 43. Территория Биологической станции Рыбачий. Вдали Куршский залив.

Летом 1959 года Л.О.Белопольский, кроме основного внимания к отлову птиц рыбачинскими ловушками, организовал кольцевание птенцов белого аиста и серой цапли на территории всей Калининградской области, включая гнёзда аистов на разрушенных войной домах и фабричных трубах. Основными кольцевателями этих птенцов тогда были приехавшие на Куршскую косу студенты биофака Ленинградского университета Виктор Дольник и Владимир Паевский.

Материалы кольцевания пойманных в рыбачинскую ловушку птиц уже в конце1960-х годов вывели Биостанцию Рыбачий на первое место в СССР по количеству ежегодно кольцуемых птиц. Поскольку птицы, пролетавшие через Куршскую косу, следовали на зимовки через густонаселённые страны Западной Европы, результативность кольцевания в виде сообщений о найденных окольцованных особях была достаточно высокой даже у мелких певчих птиц. Это привело уже тогда к опубликованию первого атласа миграций птиц по данным кольцевания (Паев-ский 1971). В отличие от предыдущего (германского) атласа, он содержал больше всего сведений именно о певчих птицах. За 1956-2020 годы на Куршской косе было окольцовано три миллиона птиц и получено десять тысяч результатов о путях их миграций (Payevsky, Shapoval 2025).

Рис. 44. Татьяна Ильинична Блюменталь и Виктор Рафаэльевич Дольник. Куршская коса. 1962 год. Фото автора

Виктор Рафаэльевич Дольник и научные программы Биостанции

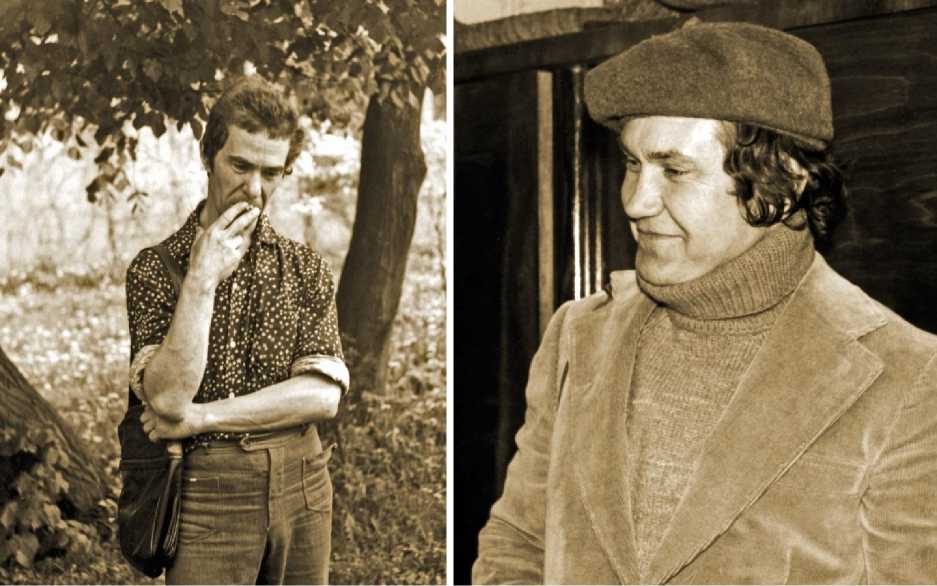

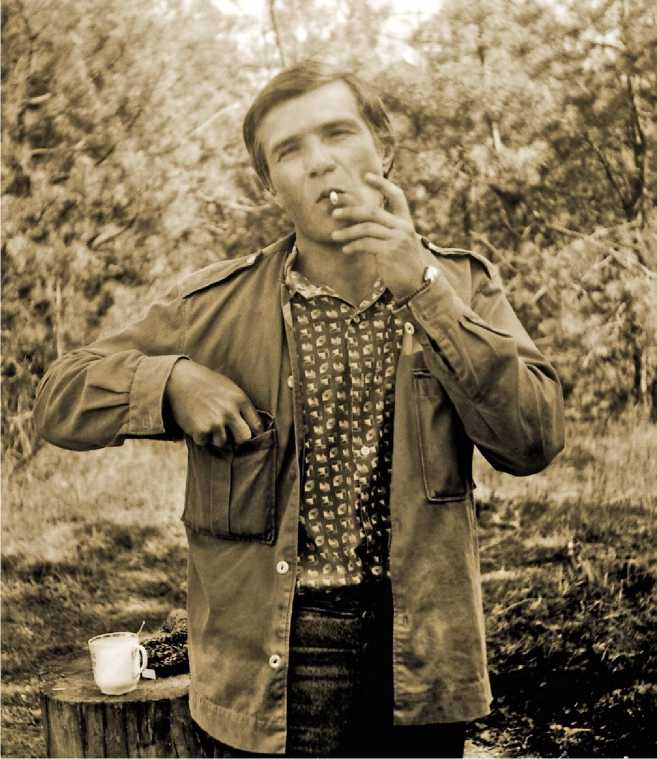

Виктор родился 13 января 1938 года в Свердловске в семье инженеров. После окончания Ленинградского университета в 1960 году он был распределён на Биологическую станцию Рыбачий, где начал работать в должности старшего лаборанта. Однако уже через семь лет он возглавил Биостанцию и руководил её работой более 20 лет (рис. 44), сформировав сплоченный коллектив молодых исследователей. Под его руководством Биостанция вскоре превратилась в ведущий научно-исследовательский центр по разностороннему изучению миграций птиц, их энергетики, популяционной экологии и демографии, завоевавший широкое отечественное и международное признание.

Рис. 45 (слева). В.А.Паевский, 1963 год.

Рис. 46 (справа). В.М.Гаврилов и В.Р.Дольник, 1967 год, фото автора

Автор этой статьи был не только сокурсником Виктора Дольника, но и работал под его руководством при сохранении обычных дружеских отношений. Нижеследующее поэтому написано по сугубо личным впечатлениям. Приехав работать на Биостанцию Рыбачий со своей первой женой Татьяной Ильиничной Блюменталь (рис. 44), Виктор, уже тогда выделявшийся среди нас незаурядным умом и видением перспектив научных исследований, вскоре стал незаменимым помощником Л.О.Бело-польского в вопросах научного планирования и всяческой отчётности. За 1961-1963 годы в штат вошли пять новых сотрудников: Наталья Васильевна Виноградова, Валерий Михайлович Гаврилов, Инна Николаевна Добрынина, Владимир Александрович Паевский и Марк Евгеньевич Шумаков (рис. 45, 46, 47, 50).

Рис. 47. Инна Николаевна Добрынина (1937–2004) за изготовлением микроскопических препаратов. 1968 год.

Рис. 48. Первые опыты по ориентации птиц в перемещаемых круглых клетках, 1965 год

Рис. 49. Морской берег Куршской косы у стационара Фрингилла. Фото автора

Рис. 50. М.Е.Шумаков и Н.В.Виноградова с выкормленным ими вороном

В первые годы усилия большинства сотрудников сосредотачивались в основном вокруг работы по отлову и кольцеванию птиц. Однако просто кольцевание птиц Дольника уже не удовлетворяло, и вскоре вместе с Блюменталь он впервые в нашей стране разработал специальную программу изучения сезонных циклов птиц на основе прижизненного обследования пойманных особей, позволяющей регистрировать их размеры, массу тела, величину жировых резервов, состояние линьки и стадию полового цикла. Для этих признаков ими были разработаны особые методы обработки массового материала. При этом исследовались также роль желёз внутренней секреции в сезонных циклах птиц (Добрынина, рис. 47), ориентация мигрантов (Шумаков, рис. 48) и популяционно-демографические аспекты птиц (Паевский 1977). На основе этих исследований была выполнена целая серия работ по изучению формирования миграционного состояния птиц в естественных условиях, что было опубликовано, кроме статей в журналах, в сборнике «Миграции птиц При- балтики» (Потапов 1967). Помимо этого, работа по отлову, прижизненному обследованию и кольцеванию птиц позволила В.Р.Дольнику написать научно-популярную книгу «Таинственные перелёты» (1968), а впоследствии вместе с сотрудниками Биостанции опубликовать справочник по определению пола и возраста воробьиных птиц (Виноградова и др. 1976).

В эти первые годы работы станции сотрудники, за исключением Белопольского и Меженного, были совсем молоды. Их бескорыстная преданность занятиям с птицами проистекала не только из тяги к науке, но и зачастую из фанатической любви к объекту исследований – самим птицам. Почти все они интересовались птицами с самого детства и выбор специальности был предопределён всей их жизнью. А Куршская коса с её бесчисленными пернатыми путешественниками и неповторимыми природными красотами ещё более усиливала их преданность орнитологии. Размеренный грохот морского прибоя, необъятные пустынные дюны, над которыми стая за стаей проносились птицы, поющий под ногами чистейший песок, янтарные россыпи на берегу после шторма, дрожащая в дымке темно-синяя морская даль с белыми гривами бесконечных волн и мелькающими над ними силуэтами птиц, ‒ вот что ежедневно окружало нас тогда (рис. 49, 50). Молодые люди, посвятившие свою жизнь изучению природы, были счастливы ощущать себя частицей этого прекрасного и величественного мира…

Рис. 51 (слева). Владислав Дмитриевич Ефремов. Стационар Фрингилла. 1991 год.

Рис. 52 (справа). Валентина Петровна Дьяченко. Биостанция Рыбачий. 1985 год. Фото А.Бардина

После перехода Л.О.Белопольского на работу в Калининградский университет В.Р.Дольник в 1967 году, в возрасте 29 лет, становится директором Биостанции, что было вполне естественным для всех коллег.

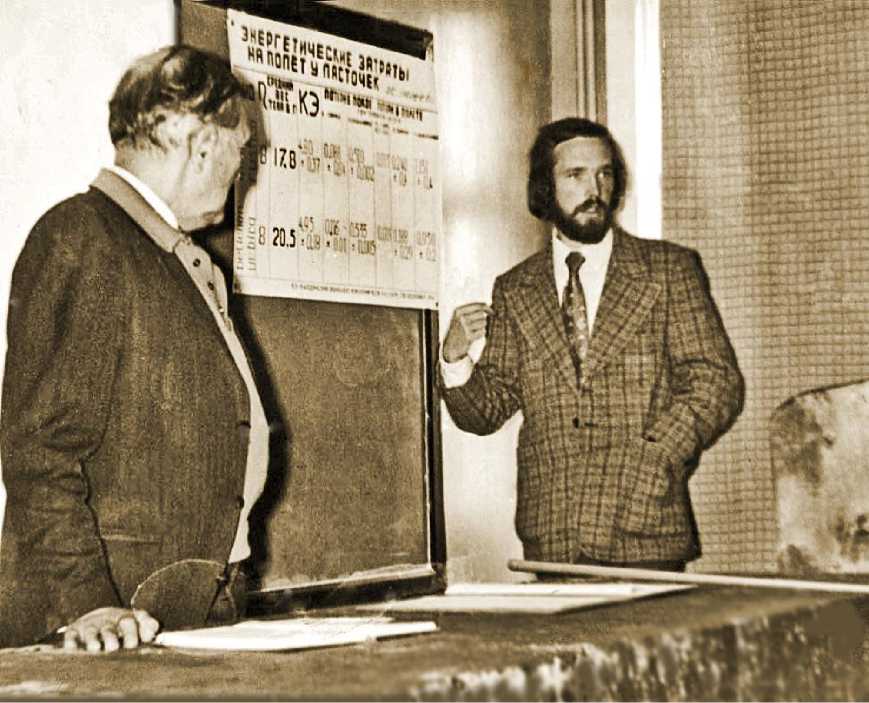

В 1969 году в штат Биостанции были приняты новые сотрудники — выпускники кафедры зоологии позвоночных Ленинградского университета: Валентина Петровна Дьяченко (рис. 52), Михаил Львович Яблонкевич (рис. 53), Владислав Дмитриевич Ефремов (рис. 51). Приоритетными научными направлениями продолжали оставаться физиология, энергетика и биохимия миграционного состояния птиц (Дольник, Гаврилов, Яблон-кевич), по которым публикуются статьи и сборники (Потапов 1976), эндогенные основы сезонных и суточных ритмов птиц (Дьяченко), а также ориентация и навигация мигрантов (Шумаков 1967). Тем не менее, массовый отлов и кольцевание птиц, преимущественно певчих, остаётся постоянной рутинной работой практически всех сотрудников.

Рис. 53. Отдых после двух тысяч окольцованных птиц за сутки. Стационар Фрингилла. Л.В.Соколов, М.Л.Яблонкевич, К.В.Большаков. 1986 год. Фото автора

К этому времени научные интересы В.Р.Дольника всё более склоняются в область биоэнергетики, физиологии и фотопериодического контроля сезонных явлений в жизни животных, а поэтому и миграционная тематика приобретает аспекты биоэнергетических адаптаций птиц к миграциям. Одним из основных оригинальных направлений экспериментальных и полевых работ было выяснение механизмов всех процессов, происходящих в организме перелётной птицы при изменении её жировых резервов. В этот период В.Р.Дольником в соавторстве с его учеником и другом В.М.Гавриловым, а также с В. П.Дьяченко и другими сотрудниками написан цикл статей об эколого-физиологических аспектах миграции птиц, а именно: о взаимосвязи жировых резервов перелётных птиц и миграции, о роли жировых депо в регуляции метаболизма, о сезонном изменении чувствительности фотопериодических регуляторов, о биоэнергетических основах протекания периода линьки птиц и пр. Закономерным обобщением всех этих проблем явились три книги, первая и вторая – это сборники статей сотрудников Биостанции (Потапов 1971, 1974), а третья – монография В.Р.Дольника «Миграционное состояние птиц» (1975), по которой им в 1977 году была защищена докторская диссертация. Одним из важных экспериментальных направлений в работах В.Р.Дольника явилось лабораторное измерение энергетики птиц в разных физиологических состояниях с целью выработки энергетических эквивалентов разных форм поведения птиц. Эта работа завершилась позднее созданием метода расчёта бюджета энергии свободноживущей птицы на основе её бюджета времени, и результаты потом отражены в специальной монографии (Дольник 1995).

Рис. 54. Татьяна Васильевна Дольник (Смирнова) и Виктор Рафаэльевич Дольник на банкете после защиты К.В.Большаковым кандидатской диссертации. Ленинградский университет.

20 января 1977. Фото А.Бардина

Начавшись с изучения миграционного состояния птиц, научные интересы В.Р.Дольника с годами всё больше приобретали общебиологический характер. Свидетельством этого служат названия его статей в центральных журналах страны: «Теоретические границы энергии полёта птиц», «Биоэнергетика летящей птицы», «Биоэнергетические ограничители размеров птиц», «Аллометрия репродукции у пойкилотермных и гомойотермных позвоночных животных», «Биоэнергетика современных животных и происхождение гомойотермности», «Аллометрическое устройство энергетики рептилий», «Астрономическая ориентация птиц», «Энергетический метаболизм и размеры животных», «Стандартный метаболизм у позвоночных животных», «Энергетика биосферы» и даже «Реконструкция энергетики птерозавров на основе данных об энергетике современных видов»...

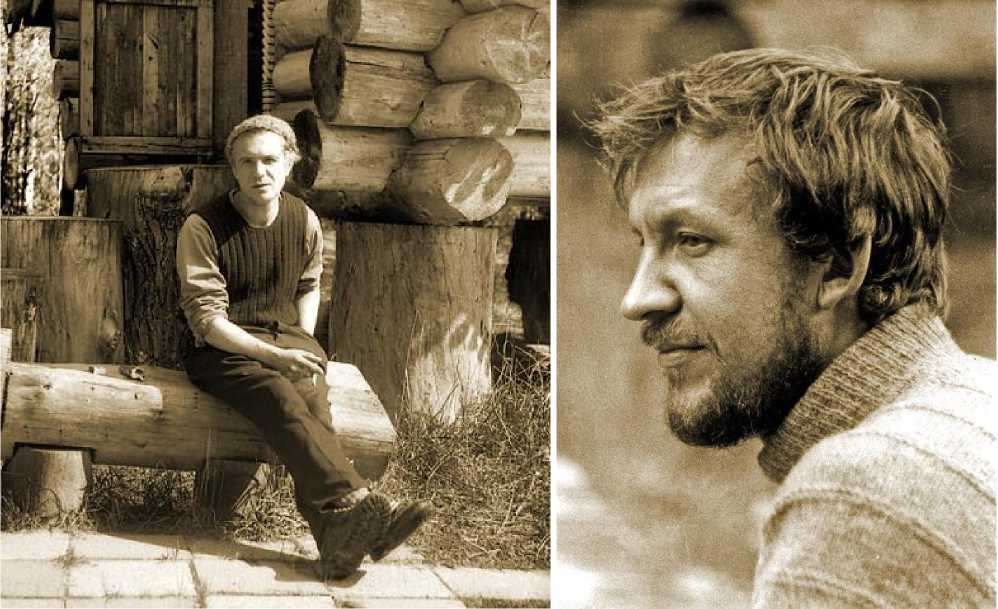

Рис. 55. Марк Евгеньевич Шумаков (1984 год) и Виктор Рафаэльевич Дольник (1977 год). Фото А.Бардина

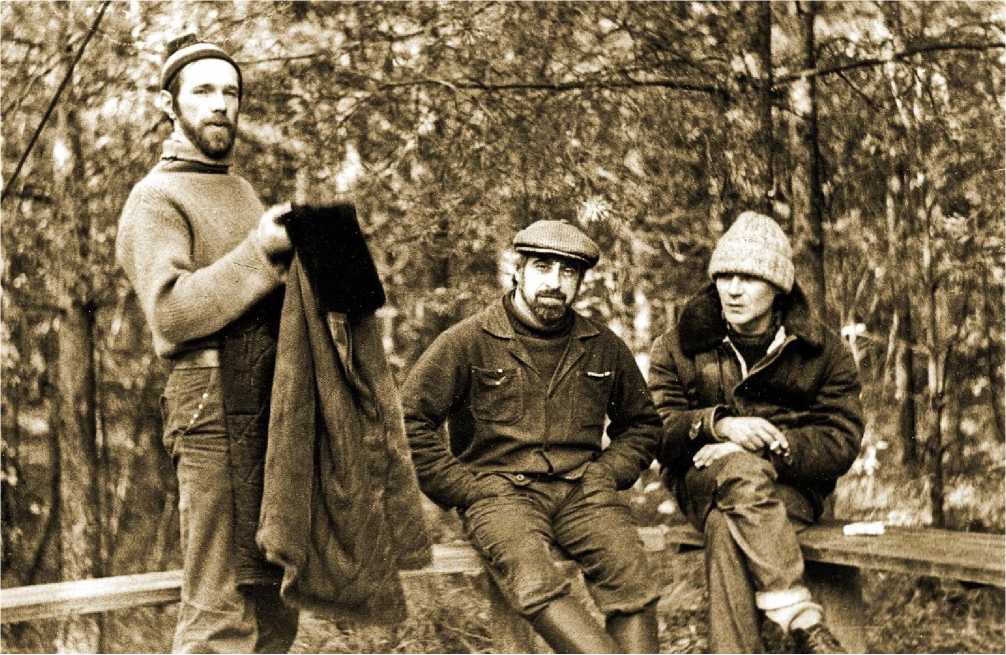

В пропаганде биологических знаний В.Р.Дольник всегда принимал активное участие, начиная с его ранней научно-популярной книги о миграциях птиц «Таинственные перелёты». Но совершенно особую страницу в его деятельности занимает неоднократно переиздаваемая книга «Непослушное дитя биосферы» (Дольник 2013). Она стала, по мнению многих, вершиной доходчивого и нестандартного изложения самых злободневных научных проблем в этологии (хотя иногда и резко критикуется некоторыми этологами). Эта книга завоевала популярность и любовь самого широкого круга читателей. Один из них, известный русский писатель Андрей Битов, много лет живший и общавшийся с нами на полевом стационаре Фрингилла (Паевский 2020в), говорил, что именно Дольник открыл ему глаза на природу и человеческое общество. Дольнику посвящена повесть Андрея Битова «Птицы, или новые сведения о человеке», где Дольник фигурирует под именем «доктор Д.».

Рис. 56. Заготовка брёвен для ловушек силами сотрудников Биостанции. Январь 1985 года. Фото автора

Рис. 57. Строительство и украшательство на полевом стационаре Фрингилла

При директорстве В.Р.Дольника особенностью занятий сотрудников Биостанции, помимо научной деятельности, была и обычная физическая работа, связанная с рыбачинскими ловушками, а именно – заготовка брёвен для столбов ловушки, их установка во главе с самим директором, а также строительство различных строений с украшениями в превдо-народном стиле на полевом стационаре Фрингилла (рис. 56, 57). Сейчас, вспоминая Биостанцию того времени, нельзя не сказать об особой атмосфере взаимоотношений сотрудников, в которой так часто проявлялся характер В.Р.Дольника, всегда склонного к шуткам и дружеским розыгрышам. Ежевечерние чайные, а иногда и не только чайные посиделки, обсуждение суеты нашего маленького и большого окружающего мира, и при этом – анекдоты и дружеское подшучивание, перемежаемое вдруг выросшей в разговоре очередной научной проблемой – вот обычная картина того времени. И Виктор Дольник всегда был заводилой всех этих вечеров…

Штат Биостанции постепенно менялся. Появлялись новые сотрудники: Татьяна Васильевна Смирнова (впоследствии Дольник), в 1973 году – Леонид Викторович Соколов и Татьяна Александровна Прокудина (впоследствии Ильина), в 1976 – Казимир Владимирович Большаков и Анатолий Петрович Шаповал, в 1980 – Александр Васильевич Бардин. А в следующий период к научной деятельности Биостанции подклю- чаются новые, тоже уже хорошо зарекомендовавшие себя специалисты: в 1988 году – Михаил Юрьевич Марковец, в 1993 – Виктор Николаевич Булюк, в 1994 – Никита Севирович Чернецов, в 1997 – Андрей Леонидович Мухин, в 2001 – Арсений Львович Цвей, в 2006 – Дмитрий Александрович Кишкинёв. В штате станции также работали Надежда Петровна Зеленова, Владимир Аркадьевич Фёдоров, Николай Владимирович Титов, Владислав Владимирович Косарев, Дмитрий Викторович Михайлов, Алексей Погорелов, Павел Сергеевич Ктиторов, Дмитрий Юрьевич Леоке, Александра Юрьевна Синельщикова. Кроме того, приезжали на полевые работы сотрудники Зоологического института и других институтов и университетов страны, проходили практику студенты, в основном из Калининградского и Ленинградского университетов.

Рис. 58. И.Селецкий, В.Дьяченко, Т.Ильина и Т.Дольник. Рыбачий. 1980 год. Фото автора

Оглядываясь назад, в эти быстро пролетевшие годы прошлого века, и вспоминая все обстоятельства нашей деятельности, становится совершенно ясно, что именно В.Р.Дольником был заложен основной принцип работы нашего коллектива – сочетание полевых и экспериментальных исследований при разработке почти всех тем, и при этом всегда совместная работа, бок о бок, и такая же совместная бытовая жизнь в условиях самого здания Биостанции в посёлке Рыбачий и на полевом стационаре Фрингилла возле ловушек.

Рис. 59 (слева). Михаил Юрьевич Марковец, стационар Фрингилла, 1996 год, фото автора.

Рис. 60 (справа). Никита Севирович Чернецов, Рыбачий, Биостанция, 1996 год, фото Д.Люлеевой

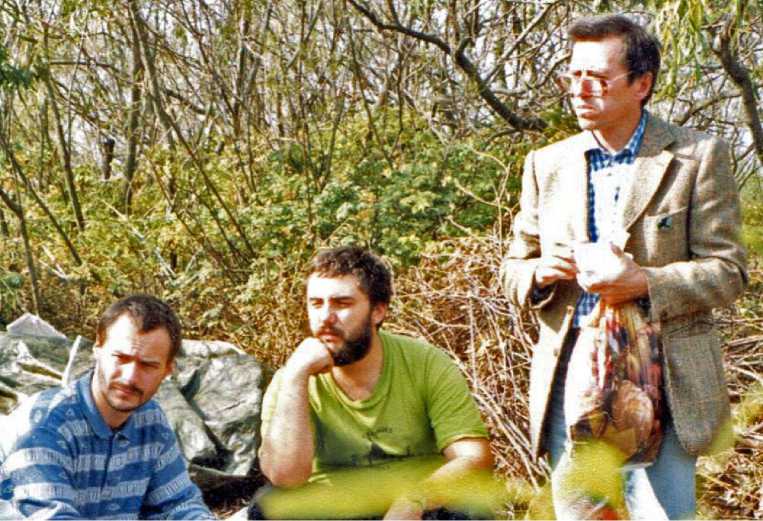

Рис. 61. А.Л.Мухин, Н.С.Чернецов, В.Н.Булюк. Балтийская коса. 1999 год

Важной чертой всех проводимых исследований продолжал оставаться принцип коллективности. Сотрудники группировались вокруг нескольких долговременных программ: прижизненное обследование отловленных мигрантов (Виноградова, Шумаков, Люлеева, Паевский, Ефремов, Шаповал, Марковец, Фёдоров, Зеленова), фотопериодический контроль и регуляция сезонной цикличности (Дьяченко 1982), роль липидов и эндокринная регуляция миграционного состояния (Яблонкевич, Цвей), ориентация и навигация птиц (Шумаков, Дольник, Чернецов, Кишки-нёв, Пахомов), (Шумаков, Виноградова 1992), предмиграционные перемещения ночных мигрантов и перенос патогенов (Мухин, рис. 40, 61, 69), биология отдельных видов (Люлеева 1993), бюджеты времени и энергии у птиц в природе (Дольник, Бардин, Ильина), популяционная экология и демографические исследования (Паевский, Бардин, Шаповал, Мар-ковец), исследования ночных миграций птиц (Большаков, Булюк, Си-нельщикова), дисперсия и филопатрия птиц (Соколов, Бардин), влияние глобального потепления на сроки миграций, размножения и динамику численности птиц (Соколов, Косарев, Цвей), изучение питания птиц (Бардин, Ильина). С 1980 года на Биостанции также разрабатывалась система управления базой данных, которая необходима для накопления и обработки массового орнитологического материала на компьютере, в первую очередь данных прижизненной обработки при кольцевании (Ефремов). По программе «Биоэнергетика особи» изучение шло параллельно в полевых условиях (величина жировых резервов) и в лаборатории (стандартный метаболизм, энергия существования и продуктивная энергия). Программа «Мониторинг численности и её флуктуаций у прибалтийских популяций птиц» была основана на оценке численности по данным отлова птиц. Программа «Биология и экология популяции зяблика» заключалась во всестороннем изучении этого основного объекта исследования в природе и в лаборатории, что в результате привело к изданию коллективной монографии (Дольник 1982а).

Рис. 62. Александр Васильевич Бардин. Биостанция Рыбачий. 16 июля 1981

Многолетнее кольцевание многих видов птиц и последующие отловы меченых особей были использованы при широкой разработке демографических данных, что в итоге опубликовано в специальных моногра - фиях (Паевский 1985, 2008). В этом отношении, однако, существовал и ряд разногласий среди наших исследователей. Метод мечения и повторного отлова на ограниченной территории не даёт возможности раздельно оценить выживаемость и возвращаемость (или, иначе, различить смертность и эмиграцию). Главным источником разногласий являлась судьба «без вести пропавших особей», поскольку доля окольцованных птиц, найденных в последующие после кольцевания годы на месте кольцевания, является комплексом трех составляющих: уровня выживаемости, степени вероятности возвращения выживших птиц и степени вероятности их поимки или обнаружения. Разногласия, на самом деле, состояли лишь в способах изучения филопатрии и дисперсии птиц. Весь комплекс проблем по этой теме был отражён в публикациях сотрудников Биостанции (Бардин 1990, 1993, 1996; Соколов 1991а,б). Другой важной темой стала проблема влияния современного потепления климата на сроки миграции и размножения птиц (Соколов 2013), а в связи с этим и на их численность. Наиболее полно эта тема была проанализирована в книге Л.В.Соколова (2010).

Рис. 63. Профессиональный разговор. В.А.Паевский, М.Ю.Марковец, Л.В.Соколов. Стационар Фрингилла. 2006 год

В.Р.Дольник относился со всепоглощающей страстью ко всем научным проблемам метаболической регуляции состояния организма и вообще биоэнергетики животных и фотопериодизма. Однако это не мешало ему заниматься и обычными для орнитологии вопросами, например, анализом результатов отлова и кольцевания, а также выяснением пролётных путей и высоты полёта мигрирующих птиц. Это было время многих экспедиций сотрудников Биостанции, организованных Дольником, в которых он сам принимал участие. Одна из них была на Дальний Восток, когда изучалась ориентация и навигация птиц. Более ярко это проявилось в 1980-е годы, когда по его инициативе на Биостанции начались исследования по специальным научным программам. Программа «Эксперимент», осуществлённая в 1977-1980 годах, была призвана с применением всего комплекса возможных методов слежения за дневными и ночными миграциями птиц проверить эффективность каждого метода и реконструировать полную картину пролёта птиц. Программа «Ориентация и навигация птиц», начатая в 1963 году, была продолжена с помощью изучения направленной ориентации в круглых клетках Крамера и в клетках Эмлена, а также способом завоза птиц от их естественной трассы миграции.

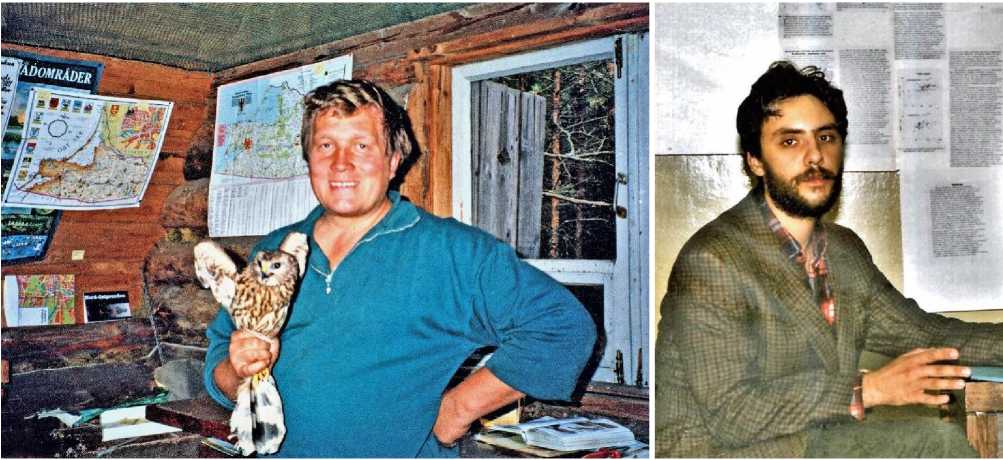

Рис. 64. Казимир Владимирович Большаков (1943–2024).

Куршская коса. 17 мая 1982. Фото А.Бардина

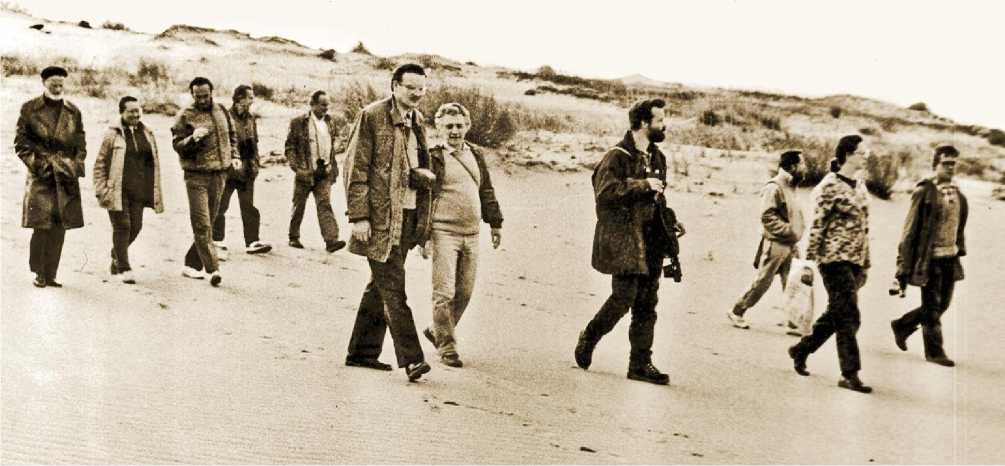

Кроме Куршской косы, важная часть деятельности орнитологов Биостанции была связана с полевыми работами в Азии. Программа «Азия», осуществлённая в 1978-1989 годах частично совместно с орнитологами академических институтов Казахстана, Киргизии и Туркмении, ставила своей основной целью выяснение главных стратегий, применяемых перелётными птицами при преодолении гор и пустынь Средней Азии и Казахстана. Впервые в мировой практике состоялось крупномасштабное изучение стратегий миграций птиц в зоне экологических барьеров. Помимо инструментальных ночных и дневных наблюдений в 20 пунктах обширного региона, в рамках этой программы в пустынях и горах было отловлено, прижизненно обследовано и окольцовано 20 тысяч особей мигрирующих птиц (рис. 65).

Рис. 65. Работы по программе «Азия», 1978-1989 годы

В экспедициях участвовали К.В.Большаков, В.Н.Булюк, В.Р.Доль-ник, Т.В.Дольник, Д.С.Люлеева, В.А.Паевский, М.Е.Шумаков, Н.В.Ви-ноградова, А.В.Бардин, А.П.Шаповал, М.Л.Яблонкевич, Л.В.Соколов, В.П.Дьяченко. При этом всесторонние полевые исследования ночной миграции начались ещё в 1970-е годы с приходом в наш коллектив Казимира Владимировича Большакова – единственного на то время специалиста по этим проблемам во всем СССР (рис. 64, 66). Результаты этой программы были отражены в обстоятельной статье (Большаков 1977) и в книге «Методы обнаружения и учёта миграции птиц». Особым аспектом исследований ночной миграции было изучение ночной жизни молодых ночных мигрантов – циркадианной и цирканнуальной регуляции ночной локомоторной активности (Mukhin et al . 2005).

За годы научной деятельности В.Р.Дольником опубликовано более 250 работ, в том числе 8 монографий. Под его руководством были подготовлены и успешно защищены 10 кандидатских диссертаций. В 2004 году В.Р.Дольник был избран академиком РАЕН, а ещё в 1970-е годы – членом Американского, Германского и Нидерландского орнитологических обществ. Он был вице-президентом Всероссийского орнитологического общества, членом Постоянного орнитологического комитета, членом секции экологии Научного Совета по проблеме биологических основ освоения и охраны животного мира, в разные годы входил в редакции нескольких биологических журналов. В 2005 году В.Р.Дольнику была присуждена премия им. И.П.Павлова за серию работ по орнитологии и биоэнергетике. В сентябре 2015 года на Звенигородской биологической станции Московского университета им. М.В.Ломоносова состоялась международная конференция «Энергетика и годовые циклы птиц» памяти Виктора Рафаэльевича Дольника.

Биостанция Рыбачий в конце XX – начале XXI века

Неожиданно для сотрудников в 1989 году В.Р.Дольник оставил пост директора Биостанции Рыбачий и перешёл в лабораторию орнитологии и герпетологии нашего Зоологического института. На должность директора Биостанции по конкурсу был избран А.В.Бардин (рис. 62, 67). С этого времени многие сотрудники стали участниками темы «Разнообразие социо-демографических систем и миграционных стратегий птиц». Это несомненно было важно для тех, кто более тяготел к популяционной биологии, экологии в широком понимании и к демографическим проблемам, а именно для В.А.Паевского, Л.В.Соколова, М. Ю.Марковца, В.А.Фёдорова.

Рис. 66. Казимир Владимирович Большаков. Стационар Фрингилла. Май 1982 года. Фото А.Бардина.

Рис. 67 (справа). Александр Васильевич Бардин. Стационар Фрингилла. Октябрь 1986 года. Фото автора

Александр Васильевич Бардин – один из наиболее одарённых выпускников Ленинградского университета; он обладал широкими познаниями не только в биологии и к тому же тяготел к постоянному самообразованию. Начиная работу на Куршской косе, он продолжил свои популяционные исследования синиц, у которых на индивидуально мече- ных особях изучал все особенности жизни, включая такие интимные подробности, как многолетнюю историю супружества отдельных пар. Тем не менее, Ленинградский университет, вновь ставший Санкт-Петербургским, продолжал к себе манить Бардина. И в феврале 1994 года он становится доцентом кафедры зоологии позвоночных биолого-почвенного факультета этого университета. Ещё работая на Биостанции, Бардин в 1991 году проявил эпохальную инициативу, сплотившую всех говорящих на русском языке орнитологов и, можно сказать, обессмертившую его имя — с 1992 года начал выходить «Русский орнитологический журнал», над выпуском которого А.В.Бардин трудится практически в одиночку вот уже более 30 лет.

Рис. 68. Бывшие и действующие сотрудники Биостанции. Вечерний чай на «верхней кухне». 1996 год. Фото автора

С 1992 года директором Биостанции назначают К.В.Большакова. Его имя неразрывно связано с изучением ночных миграций птиц, где он, как первый в стране, внёс огромный неоценимый вклад в науку, разработав все методики наблюдений (Большаков 1977, 1981). Один из методов оценки плотности ночной миграции — наблюдение в телескоп силуэтов мигрирующих птиц на фоне диска Луны. Им были разработаны новые методы исследования поведения птиц перед началом ночного полёта, во время начальной фазы полёта и его завершения. На Биостанции было также успешно использовано прослеживание птиц, помеченных микропередатчиками, и было развёрнуто изучение ночного полёта мигрантов с помощью электронно-оптической системы. Одна из наиболее ярких инициатив К. В.Большакова на посту директора и одновременно наиболее весомое применение спонсорских средств, поступавших тогда из Германии, стало издание собственного орнитологического жур- нала, о котором раньше можно было только мечтать. Журнал «Avian Ecology and Behaviour», издаваемый на английском языке, качество которого контролировалось английскими орнитологами, был рассчитан и на постсоветского автора, и на мирового читателя; журнал издавался в 1998-2014 годах.

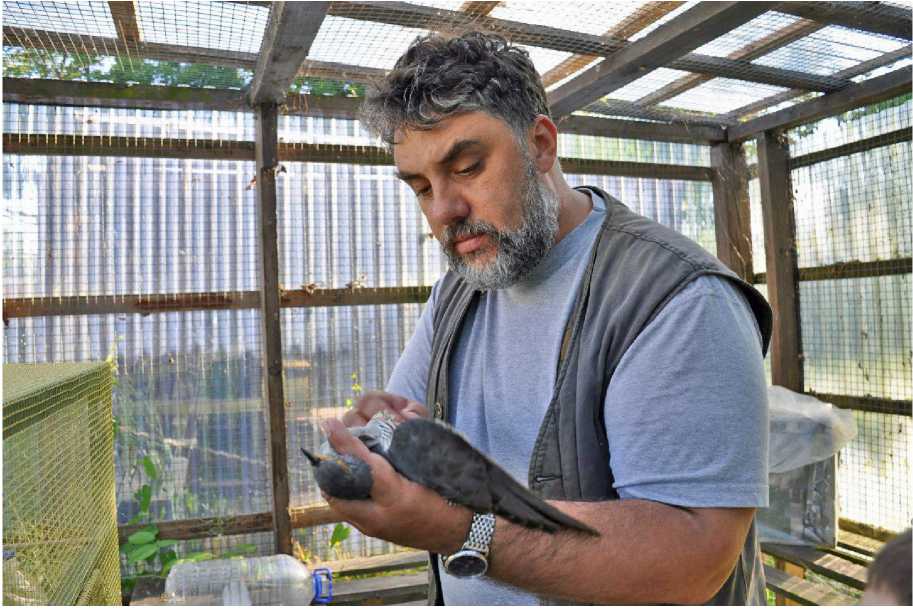

Рис. 69. Андрей Леонидович Мухин. Биостанция Рыбачий

Рис. 70. Михаил Юрьевич Марковец на стационаре Фрингилла.

Справа – выпускает кукушку со спутниковым передатчиком. Фото К.Кавокина

Спутниковая телеметрия для прослеживания маршрутов миграций птиц стала применяться на Биостанции с 2000 года Н.С.Чернецовым совместно с коллегами из Германии на разных группах молодых белых аистов (задержанных до отлёта взрослых, перевезённых в области, где нет аистов, а также не изъятых из гнёзд), что дало очень интересные результаты в отношении точности у птиц запрограмированной карты и компаса (Chernetsov et al. 2004). На других видах мигрантов показано использование птицами параметров геомагнитного поля для навигации (магнитной карты), проводятся исследования магнитного компаса птиц (Кишкинёв 2006; Кишкинев, Чернецов 2014; Чернецов 2016, 2023; Chernetsov 2015; Chernetsov et al. 2017). Проект спутниковой телеметрии, осуществлявшийся В.Н.Булюком и Л.В.Соколовым вместе с сотрудниками Биостанции, проводился на обыкновенных кукушках (рис. 70, 71). Кооперируясь с датскими орнитологами, сотрудники Биологической станции Рыбачий проанализировали миграционную стратегию у европейских и азиатских обыкновенных кукушек на путях в Африку (Соколов 2011). Этим был выяснен самый дальний миграционный путь сухопутных птиц: обыкновенные кукушки, взрослые и молодые отдельно, с Камчатки летят в Намибию, покрывая 17 тыс. километров (Соколов и др. 2024). Разные аспекты изучения миграций птиц впоследствии были освещены в научно-популярной книге (Паевский 2020б). Также было выяснено, что весеннее и осеннее миграционные состояния, несмотря на внешнее сходство физиологических процессов, имеют разную гормональную основу. Показано, что перестройка циркадного ритма локомоторной активности при формировании факультативных летних ночных полётов и стандартного миграционного полёта у певчих птиц одинакова, что подтверждает идею единого механизма контроля ночной активности в жизненном цикле птиц. Изучались также механизмы вирулентности кровепаразитов, а также их трансконтинентальный перенос мигрирующими птицами.

Рис. 71. Никита Севирович Чернецов с кукушкой. 2015 год. Фото Е.Чернецовой

Рис. 72. Н.С.Чернецов выпутывает птицу из паутинной сети и с пойманным зимородком. Биостанция Рыбачий. Июль 2014 года. Фото Е.Чернецовой

Рис. 73. А.П.Шаповал кольцует пойманных ополовников. Стационар Фрингилла. Октябрь 2023 года. Фото Е.Чернецовой

Электронная база данных об отлове и прижизненном обследовании птиц, созданная на Биостанции и основанная на данных многолетнего стандартизованного мониторинга численности, сроков явлений годового цикла и физиологического состояния птиц, составляет более 3 миллионов записей и постоянно пополняется. Этот мониторинг, проводимый Биостанцией на Куршской косе с 1957 года, — один из самых непрерывных и длительных рядов данных такого рода в мире.

Ритмы научной деятельности, которые В.Р.Дольник заложил за годы руководства Биостанцией, продолжают приносить реальные плоды. Все последующие директора Биостанции: А.В.Бардин (в 1989-1992 годах), К.В.Большаков (1992-2015), Н.С.Чернецов (2015-2019) и А.Л.Мухин (с 2019 года) поддержали и ритм, и основные принципы работы, заложенные при Викторе Рафаэльевиче Дольнике.

Рис. 74. Возле здания Биостанции в посёлке Рыбачий: В.Р.Дольник (1938–2013), Д.С.Люлеева (1931–2019), Л.В.Соколов (1949–2024). 2006 год. Фото автора

Конференции, совещания и юбилеи, проведённые на Биологической станции «Рыбачий»

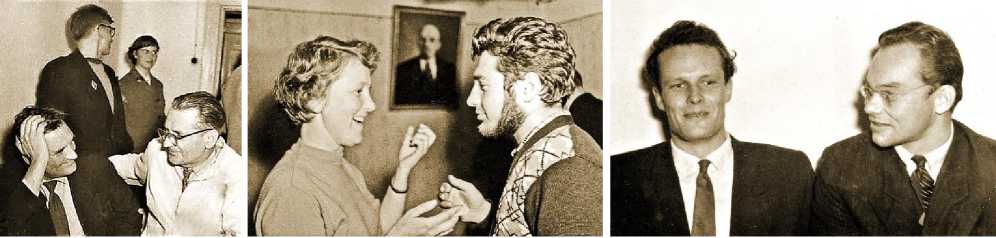

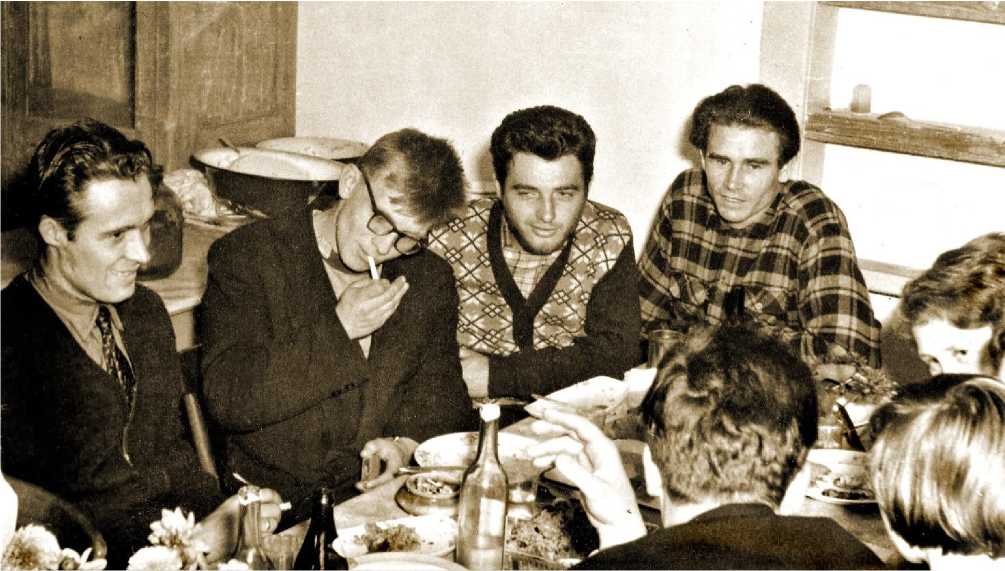

1961 год . На Биостанции прошёл семинар Прибалтийской комиссии по изучению миграций птиц (рис. 75-77). В семинаре участвовали Э.Ку-мари (глава комиссии) с двумя эстонскими орнитологами, литовские орнитологи А.Вайткявичюс, В.Скуодис, Л.Езерскас, латвийские орнитологи Я.Виксне и П.Блум. Из Ленинграда приехали Г.А.Носков, А.Р.Га-гинская, Ю.Б.Пукинский, Э.Н.Голованова, из Петрозаводска – В.Б.Зи-мин.

1974 год . В.Р.Дольник организовал в Рыбачьем школу по биоэнергетике, которая собрала более 30 участников из СССР (рис. 78). Помимо молодых учёных, в ней участвовали московские профессора И.А.Шилов и В.Д.Ильичев, а также хорошо известные орнитологи А.А.Кищинский, В.С.Шишкин, Н.Н.Данилов, М.Жалакявичюс.

Рис. 75. Слева – сидят Л.О.Белопольский и А.Вайткявичюс, стоят В.Б.Зимин и Т.И.Блюменталь. В центре – Э.Н.Голованова и В.А.Паевский. Справа – Я.Виксне и В.Эрик.

Рыбачий. 1961 год. Фото Д.Люлеевой

Рис. 76. В.Р.Дольник, Г.Каспарсон и П.Блум. Рыбачий. 1961 год. Фото Д.Люлеевой

Рис. 77. Ю.Б.Пукинский, В.Б.Зимин, В.А.Паевский, В.И.Люлеев. Рыбачий. 1961 год. Фото Д.Люлеевой

Рис. 78. И.А.Шилов, Р.Л.Потапов, В.С.Шевяков. Рыбачий. 1974 год. Фото Д.Люлеевой

Рис. 79. Совещание, посвящённое 20-летию Биостанции. 1976 год. Фото Д.Люлеевой

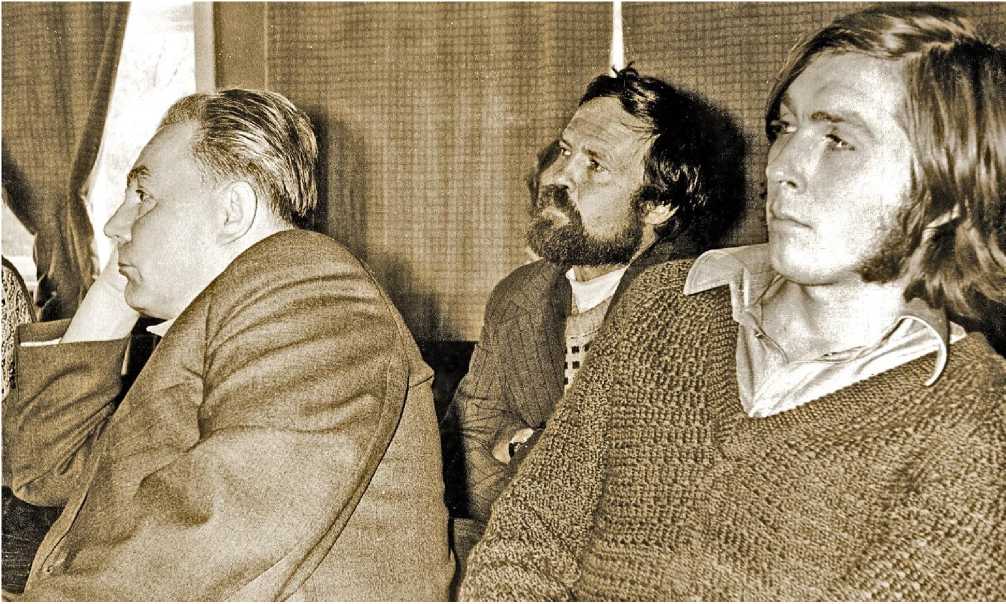

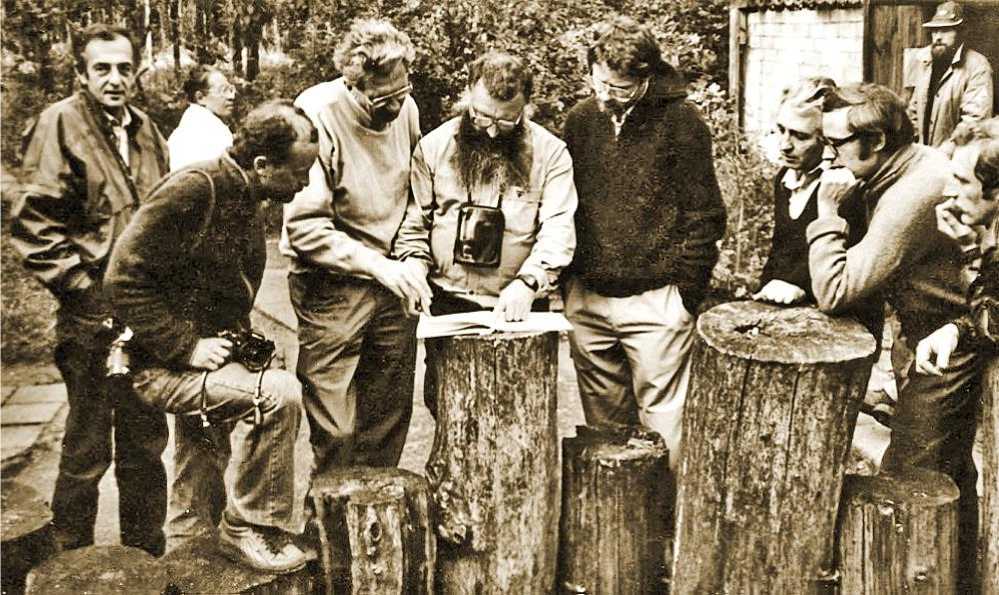

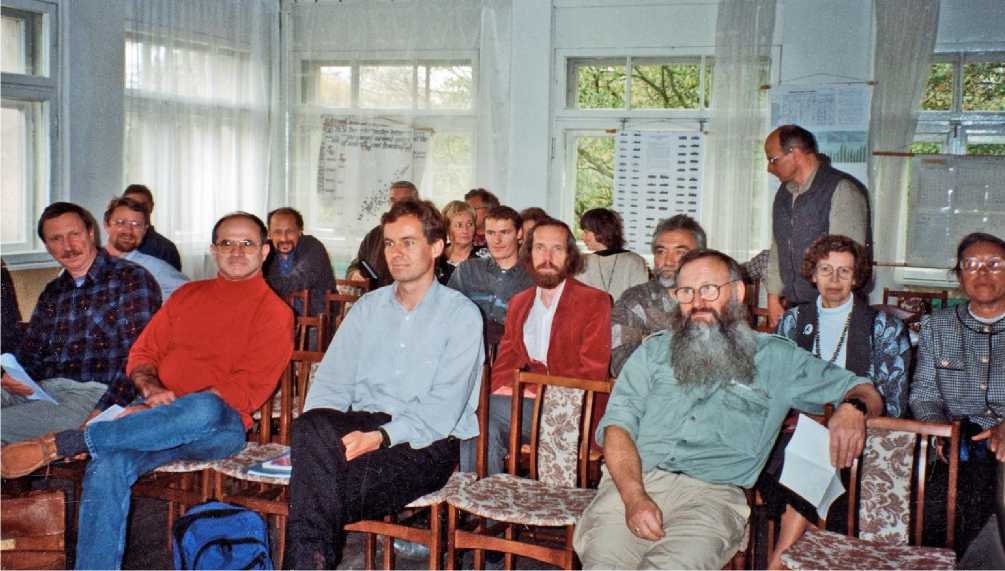

1976 год . Юбилейное совещание, посвящённое 20-летию Биостанции в Рыбачьем (рис. 79-81), проходило после завершения 9-й Прибалтийской орнитологической конференции в Вильнюсе, и многие её участники совершили поездку и на Куршскую косу.

1989 год . 15-я конференция представителей Центров кольцевания социалистических стран прошла в Рыбачьем с наибольшим количеством и наших, и иностранных орнитологов (рис. 82-84).

Рис. 80. Л.О.Белопольский и Л.В.Соколов. Совещание, посвящённое 20-летию Биостанции. 1976 год. Фото Д.Люлеевой

Рис. 81. Банкет в «Рыцарском зале» станции после совещания, посвящённого 20-летию Биостанции в Рыбачьем. Н.В.Виноградова, С.П.Резвый, Л.В.Соколов, Т.Будрина (Соколова), В.Силецкий, М.Л.Яблонкевич. 1976 год. Фото Д.Люлеевой

Рис. 82. Участники конференции Центров кольцевания птиц. Рыбачий. 1989 год. Фото автора

Рис. 83. Конференция Центров кольцевания птиц. Рыбачий. 1989 год. Слева – И.Н.Добрынина, Й.Бюки, В.Б.Зимин, Д.Н.Нанкинов, В.М.Гаврилов, В.В.Бианки; в центре – В.Р.Дольник и Э.И.Гаврилов; справа на переднем плане – М.Громадски и Д.Н.Нанкинов. Фото автора

Рис. 84. Конференция Центров кольцевания птиц. Экскурсия на дюны в окрестностях стационара Фрингилла. Куршская коса. 1989 год. Фото А.Бардина

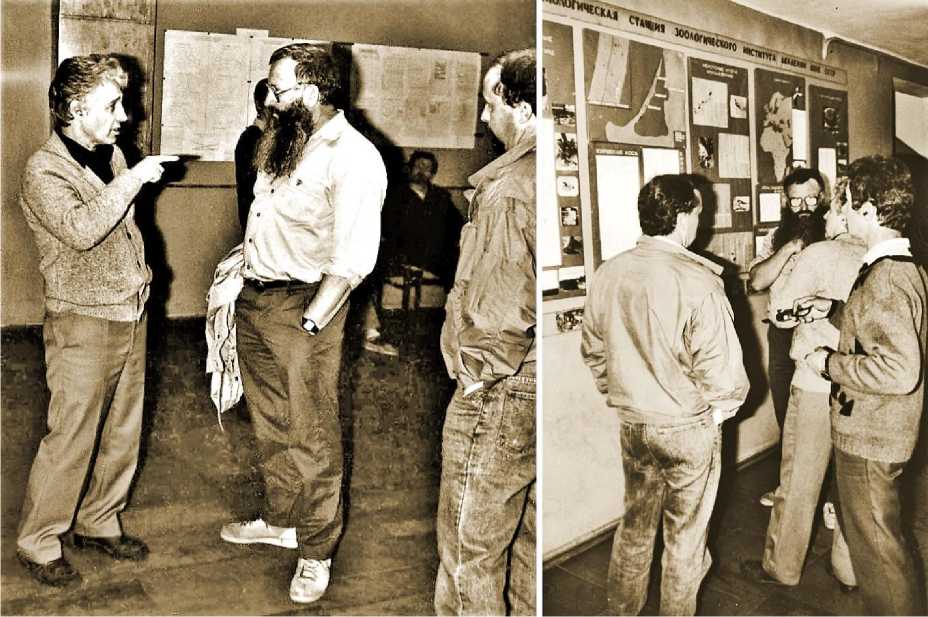

1991 год . Совещание при первом посещении Биостанции «Рыбачий» орнитологами «Vogelwarte Radolfzell» (рис. 85-87).

Рис. 85. Питер Бертольдт (директор «Vogelwarte Radolfzell) и Александр Бардин (директор биологической станции «Рыбачий») во время встречи 12-16 октября 1991 года орнитологов биостанций, продолжающих традиции «Vogelwarte Rossitten»

Рис. 86. Встреча орнитологов из «Vogelwarte Radolfzell». Биостанция Рыбачий. Октябрь 1991 года

Рис. 87. Экскурсия на стационар Фрингилла во время встречи орнитологов из «Vogelwarte Radolfzell» и Биостанции Рыбачий. Октябрь 1991 года. Фото автора

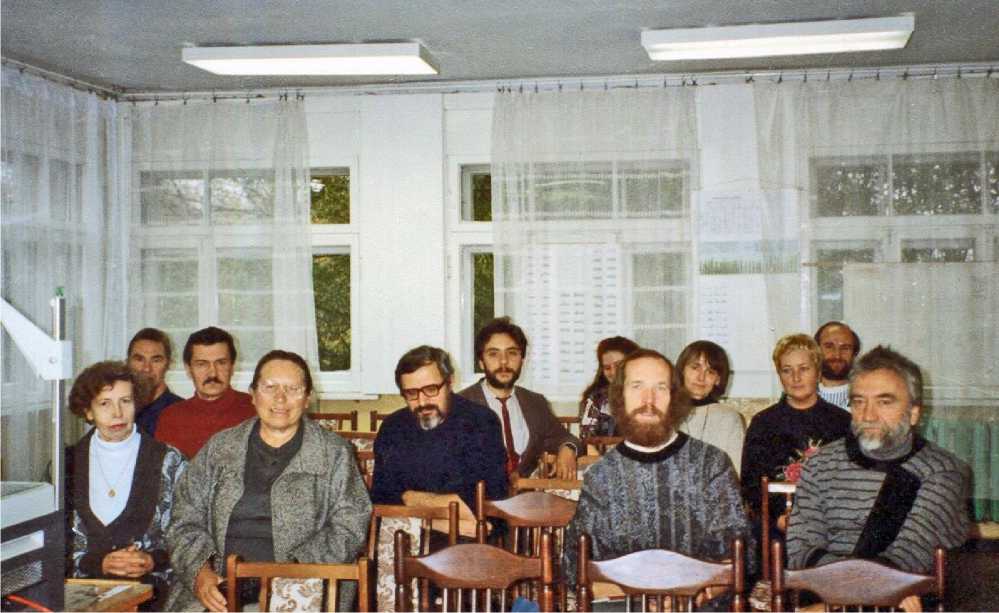

Рис. 88. Собрание перед 40-летним юбилеем Биостанции. Рыбачий, 1996 год.

Слева-направо: И.Н.Добрынина, М.Е.Шумаков, В.Р.Дольник, Д.С.Люлеева, А.П.Шаповал, Н.С.Чернецов, Н.П.Зеленова, Л.В.Соколов, Т.А.Ильина, Т.В.Дольник, В.А.Фёдоров, В.М.Гаврилов. Фото автора

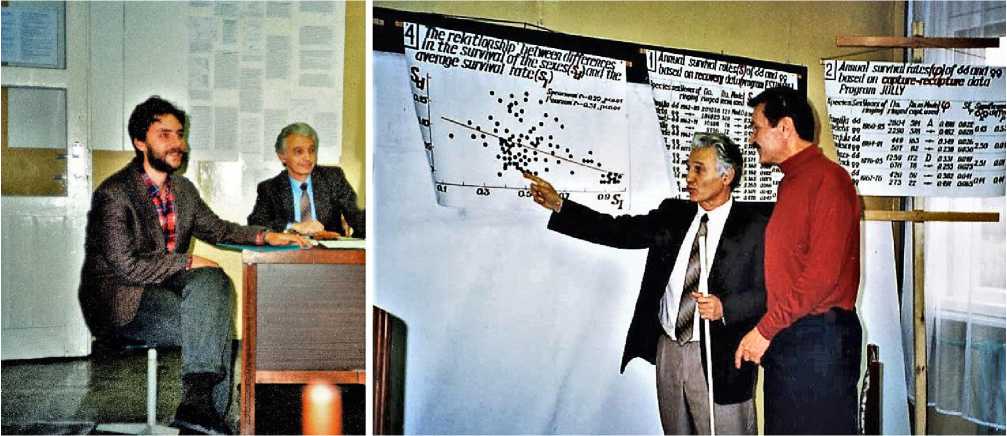

1996 год . Конференция, посвящённая 40-летнему юбилею Биостанции Рыбачий с участием немецких орнитологов из Vogelwarte Radolfzell (рис. 88-91).

Рис. 89. Немецкие орнитологи на 40-летнем юбилее Биостанции. 1996 год. Фото Д.Люлеевой

Рис. 90. Начало юбилейных докладов. Н.С.Чернецов, В.А.Паевский, В.Р.Дольник. Рыбачий. 1996 год

Рис. 91. 40-летие Биологической станции Рыбачий. Юбилейные заседания совместно с немецкими орнитологами. 1996 год

Рис. 92. Гости на столетнем юбилее «Vogelwarte Rossitten» на Куршской косе. 2001 год

Рис. 93. Празднование 50-летия Биологической станции Рыбачий. 2006 год. Фото Д.Люлеевой

2001 год. Столетний юбилей «Vogelwarte Rossitten». В июне 2001 года в Рыбачьем состоялась международная конференция «100 лет орнитологических исследований на Куршской косе». Участниками трёх симпозиумов и постерной сессии были более 60 орнитологов из многих европей- ских стран и со всего постсоветского пространства. В докладах, посвящённых деятельности станции «Vogelwarte Rossitten» и основанной на её месте Биологической станции «Рыбачий», отмечалось, что Росситтен-ская станция сыграла исключительно важную роль в развитии орнитологии в XX веке (рис. 92).

Рис. 94. Празднование 60-летия Биологической станции Рыбачий. 2016 год. Фото М.Карелиной

2006 год . Празднование 50-летия Биостанции «Рыбачий» (рис. 93).

2016 год . Празднование 60-летия Биостанции «Рыбачий» (рис. 94).

Когда на жизнь оглянешься с прищуром, В потоках лет стараясь выбрать то, Что есть основа жизненной структуры, Как гул мотора в мчащемся авто,

То пред глазами вновь Балтийский берег И снова наша Куршская коса,

В которой всё, и в это все поверят, Для нас судьбы нежданная краса.

Мы жили все под ежегодным ритмом, Зимою – Питер, а с весны – Коса, И верили, хотя и без молитвы, Что эту жизнь даруют небеса.

Росситтена нежданные потомки,

Науки птичьей верные умы,

Пусть это будут лишь головоломки, Но это первые лучи из тьмы…