Кузбасс: внешние и внутренние вызовы как импульс трансформации социально-экономической системы региона

Автор: Фридман Юрий Абрамович, Логинова Екатерина Юрьевна, Речко Галина Николаевна, Хохрина Олеся Ивановна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Статья в выпуске: 1 т.10, 2022 года.

Бесплатный доступ

Глобальный энергетический переход, определяющим фактором которого стала политика декарбонизации и переход к низкоуглеродной экономике, коренным образом повлиял на позиции угля в мировом топливно-энергетическом балансе. Уголь долгое время оставался одним из его базовых элементов, обеспечивая энергобезопасность значительного числа стран. Перспектива отказа от угля стала серьезным политико-экономическим вызовом для многих государств, в том числе и России. В зоне риска не только владельцы угольного бизнеса, но и регионы, в которых угольная отрасль носит характер системообразующей. В России это в первую очередь Кемеровская область - Кузбасс, где планирование бюджета базируется на мировых ценах на уголь, а стратегии развития последних двадцати лет строятся на наращивании добычи угля. В статье предпринята попытка провести анализ основных вызовов, спровоцированных мировой климатической повесткой и энергопереходом: с ними Кузбасс может столкнуться уже в ближайшие три-четыре года, а в более отдаленной перспективе они лишь усилятся. Авторы выделили три таких вызова: экологические проблемы, накопленные в регионе в результате работы предприятий угольной и других отраслей; сокращение емкости мирового рынка угля как первый шаг к отказу от ископаемого топлива; развитие в РФ новых крупных добывающих угольных центров в восточных регионах страны. Эти вызовы могут спровоцировать многочисленные риски для устойчивого развития Кузбасса. Наибольшее влияние они станут оказывать в 2030-2040-е гг.: именно тогда основные мировые экономики планируют остановить рост выбросов СО2 и приступить к его снижению с целью достижения углеродной нейтральности к 2050-2060-м годам. Кемеровской области, которая сегодня пребывает в стадии роста добычи угля, необходимо готовиться к глубокой трансформации своей социально-экономической системы, чтобы в 2030-2040-е гг. суметь сохранить ее устойчивость. В рамках настоящей статьи авторы не ставят перед собой цель глубоко исследовать совокупность рисков - результаты изучения этих проблем будут изложены в следующих публикациях.

Энергетический переход, климатическая повестка, энергетическая политика, декарбонизация, добыча угля, кузбасс, конкурентоспособность, стратегия развития, вызовы, риски, трансформация

Короткий адрес: https://sciup.org/149140117

IDR: 149140117 | УДК: 332.14

Текст научной статьи Кузбасс: внешние и внутренние вызовы как импульс трансформации социально-экономической системы региона

DOI:

Начиная с конца 1990-х гг. российское государство создавало практически тепличные условия для развития в стране угольной отрасли, исходя из идеи ее огромной социальной значимости. На реструктуризацию угольной отрасли России за 1994–2016 гг. государство затратило 13,2 млрд долл. США [Краснянский, Сарычев, Скрыль, 2017: 31]. В результате реструктуриза- ции почти 100 % угольных активов в стране были переданы в частные руки без каких-либо обременений. Государство продавало новые лицензии на разведку и добычу угля на аукционах, не предъявляя бизнесу сколь-нибудь серьезных социальных, экологических и технологических требований, предоставляло возможность возить уголь на экспорт по сниженным тарифам, не регулировало систему оплаты труда в угольной отрасли, не требовало от владельцев угольных активов вкладывать в развитие регионов присутствия, не контролировало уровень локализации производства и сервиса смежных отраслей. Сами угольные компании в 2000–2020 гг. инвестировали в бизнес, по нашей оценке, около 30 млрд долл., что позволило им превратить добычу угля в высокодоходный бизнес, выручая только на его экспорте от 10 до 16 млрд долл. в год, демонстрируя при этом самые низкие в мире затраты.

Однако современная мировая климатическая повестка с ее главной идеей декарбонизации (и в первую очередь деуглезации экономики) превратила «российский угольный проект» в один из самых рискованных, поскольку вложения в него осуществляются в РФ, а выгодность контролирует весь мир.

И здесь государство второй раз за 25 лет пришло на помощь угольному бизнесу, правда, теперь существенно поменяв правила игры. Во-первых, государство поддержало российских экспертов, не поверивших идеологам резкого снижения потребления угля в мире и, наоборот, предсказавших его значительный рост. Во-вторых, государство взяло на себя обязательство в течение трех лет нарастить возможности железнодорожной инфраструктуры для увеличения возможностей экспорта угля в восточном направлении. И наконец, в-третьих, обязало угольные компании заработанные на продаже угля деньги (не только налоги, но и часть чистой прибыли) пустить на структурную перестройку экономики в угледобывающих регионах, в которых добыча угля является системообразующей отраслью, для решения проблем снижения угольной зависимости.

Кемеровская область – Кузбасс на сегодня является единственным регионом страны, где угольная отрасль представляется системообразующей и где планирование бюджета базируется на мировых ценах на уголь , а стратегии развития последних 20 лет строятся на наращивании добычи угля. В Кузбассе находится 12 моногородов из 31 в России, для которых угледобыча является градообразующей отраслью.

Именно в этом заключается уникальность ситуации социально-экономического развития Кузбасса. Регион, на протяжении десятилетий позиционировавший себя через слоган «Уголь Кузбасса – богатство России»», вынужден признать: главная отрасль его специализации в перспективе может стать для него основным источником дестабилизации.

Между конкурентными преимуществами и стратегическими просчетами

Стратегии развития Кемеровской области 2000–2020 гг. призывали к созданию в регионе стабильной (новой, «зеленой», цифровой) экономики на основе монетизации конкурентных преимуществ, лучших доступных технологий, кластеризации. Но все стратегии объединяла одна важная деталь – развитие угольной отрасли постоянно выносится за пределы проблем региона. И, как результат, вместо структурных сдвигов, развития кластеров и последующей трансформации социально-экономической системы в систему высокого уровня происходила ее деградация и разбалансирование. Только за последнее десятилетие более чем 40%-й рост добычи угля в Кузбассе практически не способствовал росту валового регионального продукта (ВРП), сопровождался падением уровня жизни, нарастанием экологических проблем, отрицательной миграцией [Крюков и др., 2020]. Кузбасс явно отстал по основным показателям развития в сравнении с соседними сибирскими регионами и Россией в целом (см. таблицу). В частности, в рейтингах уровня научно-технологического развития и качества жизни Кемеровская область стабильно занимает 50–56-е места среди 85 субъектов РФ. И, как следствие, за последние десять лет инвестиции в Кузбассе снизились, по нашей оценке, минимум на 15 %.

Учитывая такую ситуацию, Федеральный центр принял решение о немедленной государственной помощи региону. В 2021 г. была разработана и принята Программа социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса до 2024 г. стоимостью около 55 млрд руб. [Программа социально-экономического развития ... , 2021]. В результате ее реализации в Кузбассе предполагается снять существующие инфраструктурные ограничения, нарастить темпы экономического развития, повысить качество жизни населения. Однако эта программа носит краткосрочный характер и не решает всех накоплен-

Таблица

Основные показатели развития Кемеровской области – Кузбасса в сравнении с соседними сибирскими регионами и Россией в целом (2019 г.)

|

Показатели |

Кузбасс |

Новосибирская область |

Томская область |

Красноярский край |

Алтайский край |

Россия |

|

ВРП (в текущих ценах), млрд руб. |

1 110,4 |

1 409,2 |

622,8 |

2 692,2 |

650,8 |

94 807,3 |

|

Удельный вес промышленности в ВРП, % |

45,6 |

19,0 |

40,5 |

62,4 |

21,2 |

33,8 |

|

Из них: |

||||||

|

– добыча полезных ископаемых |

26,3 |

3,1 |

27,5 |

22,4 |

0,5 |

13,5 |

|

– обрабатывающие производства |

14,0 |

12,9 |

10,1 |

36,3 |

17,8 |

16,8 |

|

Энергоемкость ВРП (в текущих ценах), кг условного топлива / на 10 тыс. руб. |

342,52 |

78,12 |

84,99 |

113,07 |

130,94 |

98,85 |

|

Объем инвестиций в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млрд руб. |

297,9 |

248,1 |

96,2 |

426,5 |

115,3 |

19 318,8 |

|

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП, % |

0,15 |

1,83 |

2,70 |

1,01 |

0,32 |

1,20 |

|

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, % |

1,0 |

2,9 |

2,8 |

4,7 |

3,1 |

5,3 |

|

Доля МСП в ВРП, % |

17,7 |

35,7 |

24,4 |

11,4 |

36,4 |

22,5 |

|

Оборот малых предприятий в общем обороте организаций, % |

12,9 |

54,0 |

26,0 |

17,8 |

41,0 |

26,8 |

|

Среднедушевые денежные доходы населения (в ценах 2019 г.), руб. в месяц |

24 886 |

30 535 |

28 381 |

31 739 |

23 937 |

35 247 |

|

Расходы консолидированного бюджета региона на душу населения, руб. |

73 870 |

73 327 |

77 342 |

100 958 |

54 200 |

92 444 |

Примечание. Составлено по данным Росстата и расчетам авторов.

ных проблем и тем более не связана с новыми мощными шоками для угольных регионов, которые с высокой вероятностью начнут свое действие уже в горизонте ближайших десяти лет.

Пришло время быть первыми? 2

В последнее время появилось немало исследований, которые касаются различных аспектов влияния энергетического перехода и связанной с ним климатической повестки на российскую угольную отрасль, актуальных вызовов и рисков для отечественного угольного бизнеса [Прогноз развития энергетики ... , 2019; Плакит-кин, Плакиткина, Дьяченко, 2020а; 2020б; Пла-киткина, Плакиткин, 2021; Новоселов, Оганесян, 2021]. Однако они не затрагивают тему моделей развития угольных регионов РФ и необходимость их трансформации под влиянием глобального разворота к альтернативным источникам энергии. В то время как именно выбор модели трансформации развития для таких регионов, как Кузбасс, является чрезвычайно важным. И главный вопрос не в вариантах трансформации самой угольной отрасли от «черной» до «зеленой» [Угольная отрасль в поисках ... , 2021], а именно в новых мощных шоках, которые с большой вероятнос- тью ввергнут регион в экономическую и социальную турбулентность.

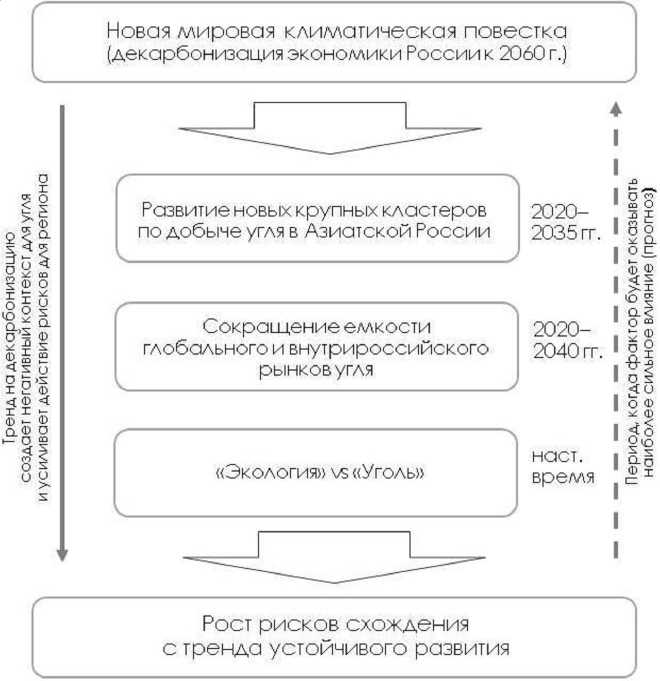

По нашей оценке, Кузбасс ожидают три главных вызова (см. рисунок), которые наибольшее влияние на развитие региона станут оказывать в 2030–2040-е годы.

Вызов первый: «Экология» vs «Уголь»

Угольная отрасль входит в топ-10 отраслей промышленности, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду. Такое воздействие на все ее компоненты имеют горные работы и горно-геологические процессы, причем даже после окончания эксплуатации месторождения. Для каждого этапа отработки месторождения установлены нормы допустимого воздействия на окружающую среду. Однако, с одной стороны, они далеко не всегда и в полной мере соблюдаются, а с другой – это воздействие носит накопительный характер. По данным Росприроднадзора, с 2012 по 2018 г. при увеличении добычи угля в РФ примерно на 30 % в целом по угольной отрасли – выбросы вредных веществ выросли на 12,5 %, объем накопленных отходов от добычи угля вырос на 30 % [Экологические проблемы ... , 2019]. При этом Кузбасс является

Рисунок. Основные стратегические вызовы для Кузбасса Примечание. Составлено авторами.

самым большим в России «генератором отходов» [Сообщение ... , 2021].

На каждого жителя Кузбасса приходится в среднем около 500 кг угольных отвалов [Мониторинг, оценка и прогноз ... , 2013: 13]. Экспертная оценка площади земель, нарушенных в Кемеровской области только в результате деятельности предприятий горнодобывающей промышленности, приближается к 100 тыс. га. Площадь техногенных ландшафтов в регионе в 10 раз превышает среднероссийские показатели. Важно отметить, что территории, на которых в той или иной мере нарушен биологический баланс вследствие добычи угля, в десятки раз превышают площади самих горных участков [Экологический мониторинг ... , 2017]. В частности, наиболее сильное нарушение ландшафтов в Кузбассе зафиксировано в Прокопьевско-Киселевском, Ле-нинск-Кузнецком и Беловском угледобывающих районах. Именно в последнем сейчас находится эпицентр угледобычи в Кузнецком бассейне – и, по мнению ученых, «по формальным признакам территория Беловского района приближается к зоне экологического бедствия» [Экологический мониторинг ... , 2017: 5].

По мере роста угледобычи и углеобогащения техногенная нагрузка отрасли на окружающую среду, естественно, будет возрастать. И принимаемых природоохранных мер, в частности, в сфере рекультивации нарушенных земель, явно недостаточно. Более того, кроме традиционных мероприятий в области экологии, угольным компаниям уже в буквальном смысле завтра необходимо будет решать вопросы декарбонизации своих бизнесов. Вся угольная отрасль России вместе с угольной энергетикой выбрасывают в воздух 200 млн т эквивалента СО2 в год [Бурмистрова, 2021]. Кемеровская область, по оценкам ряда экспертов, является абсолютным лидером среди субъектов РФ по выбросам метана: в 2019 г. этот показатель в регионе превысил 1 млн т и составил 61,7 % в общей массе выбросов на его территории, а на втором месте оксид углерода – 16,1 % [Гонка по нисходящей, 2020]. И здесь вряд ли можно будет решить проблему, только создавая полигоны декарбонизации. Растения поглощают две тонны СО2 на один гектар в год и при этом не поглощают метан – самый проблемный с точки зрения утилизации газ. Многолетние попытки решить вопрос утилизации метана в Кузбассе успехом не увенчались.

Между тем для угледобывающих регионов вопрос решения накопленных экологических проблем все чаще переходит в социально-политическую плоскость, поскольку напрямую касается здоровья местного населения.

Так, в Кемеровской области дальнейшее наращивание добычи и строительство новых угледобывающих предприятий вызывает опасения экологов и региональных властей, провоцирует протестные настроения у местных жителей [Власов, 2017; Девятова, 2017]. Еще некоторое время назад в качестве экологического порога добычи угля в Кузбассе назывался уровень в 200 млн т в год [Ивантер, Попов, 2013]. Но все рассматриваемые варианты развития добычи угля в Кемеровской области в периоде до 2035 г. в полтора-два раза превышают эту красную линию, обозначенную экологами.

Вызов второй: сокращение емкости мирового рынка угля

За четверть века, с 1990 по 2017 г., потребление угля в мире выросло на 68 % – до 3 731,5 млн т нефтяного эквивалента (н. э.), при этом наибольший рост, в 3,3 раза, – до 2 780 млн т н. э. – продемонстрировали страны Азии (включая Азиатско-Тихоокеанский регион, Австралию и Новую Зеландию) [Петренко, 2018]. Европейский рынок в период с 2000 по 2018 г. снизил объем потребления угля в 1,3 раза – с 833,9 до 656 млн т [Яновский, 2019]. Исторический максимум мирового потребления угля был зафиксирован в 2013– 2014 гг. – свыше 3 800 млн т н. э. в год. Достигнув примерно трети мирового топливно-энергетического баланса (ТЭБ), в первой половине 2010-х гг. доля угля вновь начала сокращаться. В 2019 г. доля угля в глобальном энергобалансе достигла 27 % – минимального показателя за последние 16 лет [Катков, Волобуев, 2021]. Лидерами среди стран по доле угля в ТЭБ выступают ЮАР (около 70 %), Китай (62 %), Индия (57 %), Польша (50,5 %). Годовой объем торговли каменным углем оценивается примерно в 15 % объема его мирового производства, иными словами, свыше 80 % добываемого угля страны-производители используют для собственных нужд.

Поведение потребителей угля и в России, и в мире на текущий момент определяется множеством экономических, политических, технологических и экологических факторов. Среди них стоит выделить те, что приобретают ключевое значение именно в контексте нынешнего, четвер- того энергоперехода: замедление роста энергопотребления; рост использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ); стремление к переходу на более экологически чистые топлива, а также развитие инновационных источников энергии (водородная энергетика и т. п.); обеспечение энергобезопасности государств.

Первые три фактора в конечном итоге ограничивают дальнейший рост емкости глобального угольного рынка и даже способствуют его сжатию. Четвертый фактор, с учетом, прежде всего, природно-климатических условий и экономических возможностей разных стран, гарантирует присутствие твердого топлива как стабилизирующего элемента в топливно-энергетическом балансе многих стран еще продолжительное время.

Итоговый документ 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP26), которая прошла осенью 2021 г. с участием почти 200 государств, – Климатический пакт Глазго (Glasgow Climate Pact) – содержит призыв к постепенному сокращению сжигания угля без улавливания выбросов и неэффективного субсидирования добычи ископаемого топлива [Давыдова, 2021]. Кроме того, около 50 государств, а также компании и организации присоединились к соглашению о переходе от использования угольных электростанций к чистой энергии. Среди тех, кто подписал этот документ, нет России, Китая и США (исключение составили два штата и несколько американских компаний) [Деготькова, Ткачев, 2021], крупнейших потребителей угля. Вместе с тем в октябре 2021 г., накануне проведения COP26, РФ приняла собственную Стратегию социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. [Стратегия социально-экономического развития ... , 2021]: ее целевой сценарий предполагает достижение страной углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Хотя в одном из своих сценариев под названием «Устойчивое развитие» Международное энергетическое агентство прогнозирует добычу угля в России в 2030 г. на уровне 220 млн т [Белкина, 2021]. Для сравнения: только Кузбасс в 2019 г. добыл 250 млн тонн. Таким образом, несмотря на сохранение определенной интриги в вопросе состояния мирового угольного рынка в период до 2030 г., очевидно, что после этого начнется период ухода от угольной генерации.

Хотя сейчас в топливно-энергетическом балансе РФ уголь занимает менее 13 % [Скрыль, 2018] и потребности угольной генерации посто- янно снижаются, некоторые эксперты считают, что на российский угольный рынок придут новые крупные потребители – производители крупнотоннажных химических продуктов и водорода. Нам представляется, что такие ожидания завышены и основываются на мировом опыте, который в России, исходя из специфики ее ресурсов углеводородов, тиражировать нет никакого экономического резона. Развитие в РФ углехимии представляется маловероятным из-за того, что известные на сегодня технологии не соответствуют экологическим стандартам, требуют высоких капитальных затрат на создание подобного производства и не выдерживают конкуренции с га-зохимией. Перспектива широкого использования угля для получения водорода тоже на текущий момент вызывает сомнения: в таком качестве уголь проигрывает более экологически чистому газу и воде. В результате внутренний рынок в перспективе как минимум 10–15 лет не сможет поддержать спрос на уголь.

Вызов третий: развитие в России новых крупных добывающих угольных центров

В настоящее время в Кузбассе добывается около 60 % угля всей Азиатской России. Вместе с тем из 250 млн т производимого в регионе угля почти пятая часть – это низкокачественные угли (низкокалорийные, высокозольные, с высоким содержанием летучих веществ). Сейчас эти угли пока еще востребованы на мировых рынках. Однако уже в недалеком будущем мировая угольная энергетика будет отказываться от их применения. Это существенно снижает конкурентоспособность кузбасских угольных проектов.

Одновременно за последние десять лет у Кузбасса появились угольные кластеры-конкуренты, в которых хотя и добывается в настоящее время по 10–30 млн т угля, но имеется большой потенциал роста. Такие угольные проекты реализуются в Новосибирской области, Хакасии, Тыве. Например, проект по добыче антрацитов в Новосибирской области является одним из самых высокомаржинальных. Объем добычи к 2035 г. может вырасти в 2,2–3 раза с сегодняшних 15 млн тонн. Вышеназванные угольные кластеры уже конкурируют с Кузбассом за доступ к транспортной инфраструктуре для поставки своей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время Кузбасс экспортирует уголь по инфраструктуре РЖД на осо- бых условиях. Его квота на вывоз в объеме 53 млн т в 2021 г. с ростом до 68 млн т к 2024 г. утверждена решением Президента России. На практике это привело к тому, что, например, Хакасия за десять месяцев 2021 г. снизила погрузку угля на экспорт в восточном направлении по сравнению с предыдущим годом на 50 % – из-за невозможности его транспортировки [Скорлыги-на, Зайнуллин, 2021].

Уникальный проект добычи антрацитов мощностью 10–15 млн т в Российской Арктической зоне (полуостров Таймыр, Красноярский край) реализует компания «Северная Звезда». Для экспорта угля предполагается использоваться Северный морской путь (СМП).

Большие запасы высококалорийных (коксующихся и антрацитов) углей, близость месторождений к портам Тихого океана являются решающими конкурентными преимуществами для инвестиций в угольные проекты в Якутии и на Дальнем Востоке РФ. Отметим только наиболее быстрорастущие кластеры – «Эльгинский проект» и «Колмар» в Якутии, Огоджинский проект в Амурской области. По нашей оценке, вполне реален вариант, когда в Кузбассе в 2035 г. будет добываться 200–220 млн т угля, в то время как в других регионах Азиатской России добыча будет находиться на уровне 285–300 млн тонн.

В своей совокупности рассмотренные вызовы могут спровоцировать лавинообразное нарастание рисков для Кузбасского региона. Выделим лишь основные, которые практически неизбежно придется преодолевать и минимизировать социально-экономической системе региона:

-

1. Сход экономики региона с траектории устойчивого развития.

-

2. Отказ от выполнения «Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года».

-

3. Ухудшение инвестиционного климата.

-

4. Сокращение налоговых поступлений от угольных предприятий в бюджетную сферу региона.

-

5. Снижение уровня жизни населения.

-

6. Снижение конкурентоспособности угольного бизнеса в силу роста затрат на природоохранные мероприятия и декарбонизацию.

-

7. Резкое снижение капитализации угольного бизнеса и сокращение инвестиций.

-

8. Рост числа убыточных активов в угольной отрасли региона, банкротство и стихийная ликвидация предприятий.

-

9. Применение различных ограничений (санкций) на поставку наилучших доступных техно-

- логий и оборудования добывающим и логистическим компаниям.

-

10. Санкционное давление на угольные регионы: запреты на поставку оборудования для решения экологических проблем.

-

11. Резкое ухудшение экологической ситуации в регионе.

-

12. Необходимость увеличения бюджетных затрат на выполнение природоохранных мероприятий.

-

13. Ликвидация тысяч рабочих мест в угольной отрасли в условиях неопределенности с рынком рабочих мест в неугольных отраслях.

-

14. Обострение проблем угольных моногородов и вероятность дальнейшей дестабилизации системы расселения на территории Кемеровской области.

-

15. Отток из Кемеровской области трудоспособного населения, в том числе высококвалифицированных специалистов.

-

16. Превращение Кузбасса из структурно значимого для национальной экономики, стабильного региона в территорию с высоким риском социальной напряженности.

К сожалению, современная социально-экономическая система Кузбасса совершенно не готова противостоять рассмотренным вызовам и рискам.

Заключение

Мир без угля – шок для Кузбасса, социально-экономическая модель которого в русле решения актуальных государственных задач была выстроена в XX в. вокруг угля. «Если мы уберем уголь, все остальное развалится, как карточный домик», – говорил в 2020 г. в интервью российской версии журнала Forbes губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев [Усков, 2020]. Год спустя, осенью 2021 г., глава Кемеровской области, чьи слова приводит местное издание «Авант-ПАРТНЕР», заявил, что «только уход от угольной зависимости сделает экономику региона устойчивой и только в этом случае появится возможность сделать жизнь в регионе лучше» [Сальникова, 2021]. Сейчас перед Кузбассом стоит задача коренной трансформации своей стратегии развития: если не замещения угля в качестве ядра экономической парадигмы (это сложно даже в среднесрочной перспективе), то как минимум формирования дополнительных точек роста, а точнее, точек стабилизации. Их поиск начался в регионе на рубеже 1990–2000-х гг., и они должны помочь региону встроиться в новые условия. Причем одно из основных конкурентных преимуществ Кузбасса – возможность за счет дешевого угля обеспечивать экономику дешевой электроэнергией – в новой, безуглеродной парадигме развития уже не может служить драйвером поступательного движения вверх.

Действительно, Кузбассу пришло время быть первым: первым российским регионом за Уралом, решившим проблемы зависимости от добычи угля, трансформировавшим свою экономику.

Надо понимать, что трансформация – это длительный (по нашим оценкам, в случае с Кузбассом это займет 40–50 лет) и капиталоемкий процесс. Скорее всего, процесс трансформации угольного Кузбасса надо будет решать не только в рамках самого региона, но и в системе ЗападноСибирской конурбации. Для этого уже в ближайшее время необходимо разработать и запустить стимулы для того, чтобы Кемеровская область стала привлекательным местом для инвестиций, сформировать дорожную карту развития новой экономики, объединить на этом пути усилия бизнеса, власти, науки и населения.

Список литературы Кузбасс: внешние и внутренние вызовы как импульс трансформации социально-экономической системы региона

- Белкина А., 2021. Уголь перед лицом декарбонизации // Энергия без границ. № 4. С. 9–13. URL: https://bgkrb.ru/upload/iblock/6e3/5ii7s8kzdsssa 4heinc5k2ehda51f2fv.pdf (дата обращения: 15.12.2021).

- Бурмистрова С., 2021. Кузбасс отправляется в растительный забой // РБК. 01.09.2021. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2021/09/01/6128ae519a 7947777dcfa5cd (дата обращения: 10.09.2021).

- Власов Я., 2017. Антиугольные протесты в Кузбассе: «Почему мы должны бежать? Это наша земля!» // Тайга.Инфо. 19.10.2017. URL: http://tayga.info/137030 (дата обращения: 25.10.2017).

- Гонка по нисходящей. Последствия широкомасштабной добычи угля в Кузбассе для окружающей среды и здоровья населения, 2020 // Сайт экологической общественной организации «Экозащита». URL: https://ecdru.files.wordpress.com/2020/10/race-to-the-bottom1.pdf (дата обращения: 15.10.2021).

- Давыдова А., 2021. Ползучая акклиматизация // Коммерсантъ. 14.11.2021. URL: https://www. kommersant.ru/doc/5077395 (дата обращения: 15.11.2021).

- Девятова П., 2017. Угольные споры. Кто расшатывает ситуацию в Кузбассе? // Аргументы и факты. 24.11.2017. URL: https://aif.ru/money/business/ugolnye_spory_kto_rasshatyvaet_situaciyu_v_kuzbasse (дата обращения: 03.12.2017).

- Деготькова И., Ткачев И., 2021. О чем 200 стран договорились по итогам климатического саммита в Глазго // РБК. 15.11.2021. URL: https://www.rbc.ru/economics/15/11/2021/618e742f9a794783e59910b8 (дата обращения: 17.11.2021).

- Ивантер А., Попов А., 2013. Президент шахтерской республики // Эксперт. № 36.

- Катков М., Волобуев А., 2021. Минэнерго ожидает роста поставок российского угля в Азию в 1,4 раза // Ведомости. 11.02.2021. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/02/10/857475-minenergo-ozhidaet (дата обращения: 10.09.2021).

- Краснянский Г. Л., Сарычев А. Е., Скрыль А. И., 2017. Экономические кризисы и уголь России. М. : Изд. Дом НИТУ «МИСиС». 77 с.

- Крюков В. А., Фридман Ю. А., Речко Г. Н., Логинова Е. Ю., 2020. Кузбасс в новом времени. Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН. 179 с.

- Мониторинг, оценка и прогноз состояния окружающей природной среды на основе современных информационных технологий, 2013 / отв. ред. А. Н. Куприянов. Кемерово : ИД «Азия». 112 с.

- Новоселов С. В., Оганесян А. С., 2021. Проблемы, риски и прогнозы развития угольной промышленности Кемеровской области на период до 2035 года // Уголь. № 2. С. 38–41. DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2021-2-38-41.

- Петренко И., 2018. Уголь России и мира: производство, потребление, экспорт, импорт // ТЭК России. № 7. URL: https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/5/499 (дата обращения: 15.09.2021).

- Плакиткин Ю. А., Плакиткина Л. С., Дьяченко К. И., 2020а. Влияние основных рисков, санкций и неблагоприятной конъюнктуры рынка на развитие угольной отрасли России на период до 2040 г. Ч. I // Горный журнал. № 10. С. 54–59. DOI: 10.17580/gzh.2020.10.03.

- Плакиткин Ю. А., Плакиткина Л. С., Дьяченко К. И., 2020б. Влияние основных рисков, санкций и неблагоприятной конъюнктуры рынка на развитие угольной отрасли России на период до 2040 г. Ч. II // Горный журнал. № 12. С. 4–10. DOI: 10.17580/gzh.2020.12.01.

- Плакиткина Л. С., Плакиткин Ю. А., 2021. Парижское соглашение по климату, COVID-19 и водородная энергетика – новые реалии добычи и потребления угля в странах ЕС и Азии в период до 2040 года // Горная промышленность. № 1. С. 106–113. DOI: 10.30686/1609-9192-2021-1-00-00.

- Прогноз развития энергетики мира и России, 2019 / под ред. А. А. Макарова, Т. А. Митровой, В. А. Кулагина. М. : ИНЭИ РАН – Московская школа управления СКОЛКОВО. 210 с.

- Программа социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса до 2024 г. : распоряжение Правительства РФ от 06.03.2021 г. № 556-р, 2021 // Официальный сайт Правительства России. URL: http://static.government.ru/media/files/JdaK3JTUTv5pCKcPuG4ttgPRv6lnaxuU.pdf (дата обращения: 15.10.2021).

- Сальникова А., 2021. Месяц на создание нового формата взаимодействия между властью и бизнесом // Авант-ПАРТНЕР. 16.11.2021. URL: https://www.avant-partner.ru/news/15260.html (дата обращения: 25.11.2021).

- Скорлыгина Н., Зайнуллин Е., 2021. Уголь помчится как ошпаленный // Коммерсантъ. 30.11.2021. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5099761 (дата обращения: 10.12.2021).

- Скрыль А. И., 2018. Резервы повышения потребительских свойств угольной продукции и роста эффективности ее использования // Уголь. № 9. С. 12–17. DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2018-9-12-17.

- Сообщение в официальном аккаунте руководителя Росприроднадзора С. Радионовой, 2021 // Официальный Инстаграм-аккаунт * руководителя Росприроднадзора С. Радионовой, 06.10.2021. URL: https://www.instagram.com/p/CUsMuNos6QV/ (дата обращения: 10.10.2021).

- Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. : распоряжение Правительства РФ от 29.10.2021 г. № 3052-р, 2021 // Официальный сайт Правительства России. URL: http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf (дата обращения: 30.11.2021).

- Угольная отрасль в поисках «стрессоустойчивости», 2021 // Авант-ПАРТНЕР. 24.08.2021. URL: https://www.avant-partner.ru/style/8549.html (дата обращения: 25.11.2021).

- Усков Н., 2020. «Если мы уберем уголь, все остальное

- развалится, как карточный домик» : интервью с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым // Российская версия журнала Forbes. 21.09.2020. URL: https://www.forbes.ru/forbeslife/409517-esli-my-uberem-ugol-vse-ostalnoerazvalitsya-kak-kartochnyy-domikintervyu-s (дата обращения: 01.01.2021).

- Экологические проблемы угледобывающих регионов России. Презентация Росприроднадзора, 2019 // Официальный сайт Росприроднадзора. URL: https://rpn.gov.ru/upload/iblock/b2b/b2b4fded9c03319d3064bf2b4cfc6715.pdf (дата обращения: 04.10.2021).

- Экологический мониторинг в районах угледобычи, 2017 / отв. ред. А. Н. Куприянов. Новосибирск : Гео. 208 с.

- Яновский А. Б., 2019. Результаты структурной перестройки и технологического перевооружения угольной промышленности России и задачи по перспективному развитию // Уголь. № 8. С. 8–16. DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2019-8-8-16.