Квантово-химический расчет электронного строения и энергетического спектра ионных кубических кристаллов с дефектами

Автор: Литинский Аркадий Овсеевич, Васильева Галина Юрьевна

Журнал: Математическая физика и компьютерное моделирование @mpcm-jvolsu

Рубрика: Химическая физика

Статья в выпуске: 11, 2007 года.

Бесплатный доступ

Модель молекулярного кластера в форме расширенной элементарной ячейки и полуэмпирическая расчетная схема MNDO-PM/3 применены к расчету зарядового распределения и энергетического спектра электронов в ионных кубических кристаллах на примере MgO, MgS и CdO с дефектами типа вакансии анион-катионной пары (на поверхности и в объеме), дополнительной ионной пары на поверхности и замещения поверхностного атома металла. Обсуждены особенности состояний, возникающие в спектре идеального кристалла, обусловленные валентными орбиталями атомов дефекта (или примыкающих к ним атомов в случае введения вакансии).

Короткий адрес: https://sciup.org/14968602

IDR: 14968602 | УДК: 539.2:

Текст научной статьи Квантово-химический расчет электронного строения и энергетического спектра ионных кубических кристаллов с дефектами

Модель молекулярного кластера в форме расширенной элементарной ячейки и полу-эмпирическая расчетная схема MNDO-PM/3 применены к расчету зарядового распределения и энергетического спектра электронов в ионных кубических кристаллах на примере MgO, MgS и CdO с дефектами типа вакансии анион-катионной пары (на поверхности и в объеме), дополнительной ионной пары на поверхности и замещения поверхностного атома металла. Обсуждены особенности состояний, возникающие в спектре идеального кристалла, обусловленные валентными орбиталями атомов дефекта (или примыкающих к ним атомов в случае введения вакансии).

Кристаллы типа MgO, MgS и CdO имеют решетку типа хлорида натрия и относятся к ионным кристаллам, для которых характерны узкие валентные зоны и широкие энергетические щели. Их удобно моделировать молекулярным кластером (МК) в виде расширенной (кубической) элементарной ячейки (РЭЯ) [1; 2] без замыкания граничных атомов какими-либо псевдоатомами, поскольку ковалентная составляющая связи в ионных кристаллах мала, а заряды на граничных и внутриобъемных атомах обычно не сильно отличаются друг от друга [3]. Дефекты на поверхности и в объеме кристалла приводят к модификации их энергетического спектра. Настоящая работа посвящена изучению особенностей энергетического спектра электронов, вызванных дефектами в кристаллах MgO, MgS и CdO типа а) вакансии пары атомов (ионной пары); б) дополнительной ионной пары на поверхности; в) замещения атома металла на поверхности.

Модель МК-РЭЯ [4] выбиралась в виде пластины в форме прямоугольного параллелепипеда (6 плоскостей по 32 ионные пары в каждой, всего 384 атома). Модели больших размеров не рассматривались, так как они приводят к значительному росту вычислительных трудностей. В расчетах использовались экспериментальные значения межатомных расстояний R(Mg-O) = 2,1 Å, R(Mg-S) = 2,6 Å, R(Cd-O) = 2,35 Å [5]. При введении дефектов положение соответствующих атомов оптимизировалось. Для расчета электронного строения и энергетического спектра валентных электронов использована полуэмпирическая расчетная схема MNDO-PM/3 [6; 7]. Схемы энергетических зон кубических кристаллов как идеальных, так и содержащих дефекты приведены на рисунке 1.

Уровни электронов, полученные для бездефектных кристаллов (рис. 1а), группируются в зоны занятых состояний (ЗС), преимущественный вклад в которые вносят валентные s- и p-орбитали атомов кислорода или серы (s- и p- ЗС-зоны соответственно), и зону вакантных состояний (ВС), преимущественный вклад в которые вносят валентные орбитали атомов металла. ЗС-и ВС-зоны разделены запрещенными энергетическими щелями (ЗЭЩ). Рассчитанные значения ширин ЗС-зон и энергетических щелей между s- и p-ЗС-зонами (AEg-p) и между верхней границей g-ЗС- и нижней границей ВС-зоны (AEg-c) приведены в таблице 1. Данные этой таблицы свидетельствуют о том, что ширины ЗС-зон малы, а ширины ЗЭЩ велики, что соответствует общепринятым представлениям об ионных кристаллах, причем изменение размера кластера практически не влияет на значения величин AE.

При введении дефектов в спектре одноэлектронных состояний идеального кристалла появляются локализованные состояния, обусловленные орбиталями атомов дефекта, лежащие в окрестности границ энергетических зон как внутри этих зон ( ε с ' , ε v ' , ε ' p , ε s ' ) , так и в области запрещенных энергетических щелей ( ε c " , ε " v , ε " p , ε s " ) (рис. 1). Уровни энергий этих состояний можно охарактеризовать степенями их внедрения 8 в соответствующие зоны или в энергетические щели (в % от ширины соответствующих ЗЭЩ). Рассчитанные величины 8 для всех типов дефектов приведены в таблицах 3, 5, 7. Проанализируем схемы энергетических состояний электронов в зависимости от типа дефекта в ионных кубических кристаллах.

Рис. 1. Схема энергетических уровней электронов ионных кубических кристаллов – идеальных (а) и содержащих дефект (б) (нижние границы s -валентных зон совмещены; зоны заполненных состояний заштрихованы; указаны положения энергетических уровней состояний, обусловленных дефектами)

Таблица 1

Ширины (эВ) энергетических зон и запрещенных энергетических щелей бездефектных кубических кристаллов (обозначения согласно рис. 1)

|

Кристалл |

MgO |

MgS |

CdO |

||||

|

Размер кластера (число атомов) |

8 x 8 x 4 (256) |

8 |

x 8 x 6 (384) |

8 x 8 x 4 (256) |

8 x 8 x 6 (384) |

8 x 8 x 4 (256) |

8 x 8 x 6 (384) |

|

ae : |

32,8 |

38,5 |

17,9 |

21,0 |

14,2 |

15,5 |

|

|

AE V |

6,1 |

6,0 |

6,0 |

6,1 |

5,9 |

6,0 |

|

|

AE gg " c |

9,8 |

9,5 |

5,6 |

5,5 |

6,3 |

6,2 |

|

|

AES g " p |

13,8 |

13,7 |

9,9 |

9,2 |

14,4 |

14,5 |

|

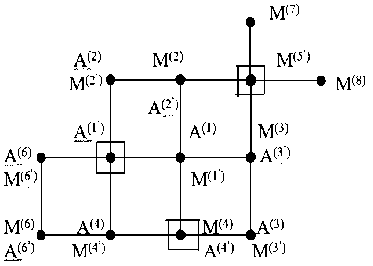

1) Дефекты типа «вакансии» (рис. 2). Рассмотрены три типа таких дефектов, отличающиеся тем, что ионная пара (М, А) удалена: а) с поверхности (ВП); б) с одной и той же плоскости внутри кристалла (ОБ-1); в) атомы М и А удалены из разных соседних плоскостей внутри кристалла (ОБ-2).

Для всех этих случаев в ЗЭЩ возникают состояния ε с " , отделившиеся от нижней границы ВС-зоны. При рассмотрении вакансий в объеме использованы кластеры, содержащие шесть плоскостей (8 х 8 х 6 = 384 атома), для поверхностных дефектов ограничились кластерами из четырех плоскостей (8 х 8 х 4 = 256 атомов). Как следует из таблицы 2, величины зарядов на атомах, соседних с положениями вакансий, убывают в среднем до 10 ^ 12 % для всех типов этого дефекта. Причем значительное снижение зарядов (до 66 %) на соседних атомах имеет место для кристалла MgS. В верхней ЗЭЩ появляются состояния, примыкающие к нижней границе ВС-зоны, обусловленные орбиталями атомов, соседних с вакансиями, с глубиной проникновения 8 " ( s С ) в пределах 3 ^ 32 % (в случае CdO до 57 %). Кроме того, для CdO появляются состояния, преимущественный вклад в которые вносят орбитали соседних с вакансиями атомов, глубоко проникающие вглубь ВС-зоны (от 18 до 39 % от величины A E gP - c ). В верхней ЗЭЩ появляются заполненные состояния, примыкающие к верхней границе ЗС-зоны, для которых 8 " ( s V ) находятся в пределах от 0 до 14 % (в случае CdO и MgS до 42 + 47 %). Для MgS и CdO состояния, обусловленные орбиталями примыкающих к вакансиям атомов, появляются также внутри верхней ЗС-зоны, для которых 8 '( e V ) составляет 4 ^ 10 % (для ВП CdO до 35 %). Исключение составляет случай ОБ-1 для всех типов кристаллов, для которых такие состояния отсутствуют.

Рис. 2. Обозначение атомов различных плоскостей кубического кристалла М-А и дефектов типа вакансий (М: Mg, Cd; А: O, S):

1, 2, 3,... – атомы в выделенной плоскости; 1 ’ , 2 ’ , 3 ’ , ... и 1 ’’ , 2 ’’ , 3 ’’ ,. .. – атомы из соседних плоскостей (ниже и выше расположенных относительно выделенной плоскости);

дефект типа «вакансии на поверхности» (ВП) – удалены атомы А(5) и М(1) с поверхностной плоскости; объемный дефект (ОБ-1) – удалены атомы А(5) и М(1) с выделенной внутри объема плоскости; объемный дефект (ОБ-2) – удалены атомы М(1) и А(4 ’ ) из соседних внутриобъемных плоскостей

В нижней ЗЭЩ возникают состояния в верхней ее части, степень внедрения которых в ЗЭЩ 8(s p ) находится в пределах 1 + 17 % [для ВП (MgO, MgS), ОБ-2 (MgO) и для ВП и ОБ-2 – дефектов в MgO и MgS такие состояния не образуются]. В нижней части рассматриваемой ЗЭЩ возникают состояния, обусловленные атомами, примыкающими к вакансии, степени внедрения которых 8 ( е Р ) варьируются в пределах 3 ^ 11 % [для ОБ-2 (MgS) и всех типов вакансий CdO состояния ε s " не образуются]. Для ОБ-2 (MgO и MgS) и ВП (CdO) в верхней части валентной s -ЗС-зоны обнаруживаются также состояния ε ' s со степенью внедрения в эту зону 1 ^ 16 %.

Таблица 2

Заряды на атомах различных плоскостей для кубических кристаллов – идеальных и с дефектами типа вакансии (обозначения атомов и типов дефектов приведены на рис. 2)

|

Размер кластера |

8 x 8 x 4 |

8 x 8 x 6 |

||||

|

§ s ^ |

S о н |

Кристалл без дефекта |

Кристалл с дефектом |

Кристалл без дефекта |

Кристалл с дефектом |

|

|

ВП |

ОБ-1 |

ОБ-2 |

||||

|

О |

O (1) |

-0,81 |

-0,66 |

-0,88 |

-0,79 |

-0,79 |

|

O (2) |

-0,81 |

-0,67 |

-0,88 |

-0,76 |

-0,80 |

|

|

М (2) |

0,79 |

0,62 |

0,91 |

0,79 |

0,90 |

|

|

O (3) |

-0,79 |

-0,76 |

-0,86 |

-0,83 |

-0,87 |

|

|

М (3) |

0,78 |

-0,76 |

0,90 |

0,78 |

0,85 |

|

|

O (4) |

-0,80 |

-0,71 |

-0,87 |

-0,78 |

-0,79 |

|

|

М (4) |

0,78 |

0,77 |

0,89 |

0,88 |

0,81 |

|

|

O (5) |

-0,80 |

– |

-0,87 |

– |

-0,86 |

|

|

O (6) |

-0,80 |

-0,71 |

-0,87 |

-0,78 |

-0,78 |

|

|

М (6) |

0,77 |

0,76 |

0,89 |

0,87 |

0,88 |

|

|

М (7) |

0,77 |

0,70 |

0,87 |

0,84 |

0,88 |

|

|

М (8) |

0,75 |

0,67 |

0,89 |

0,81 |

0,88 |

|

|

O (1’) |

-0,78 |

-0,71 |

-0,88 |

-0,79 |

-0,81 |

|

|

O (2’) |

-0,78 |

-0,76 |

-0,88 |

-0,87 |

-0,84 |

|

|

М (2’) |

0,84 |

0,81 |

0,91 |

0,89 |

0,89 |

|

|

O (3’) |

-0,77 |

-0,77 |

-0,87 |

-0,88 |

-0,88 |

|

|

М (3’) |

0,82 |

0,81 |

0,89 |

0,88 |

0,84 |

|

|

O (4’) |

-0,77 |

-0,74 |

-0,87 |

-0,84 |

– |

|

|

М (4’) |

0,83 |

0,80 |

0,89 |

0,88 |

0,81 |

|

|

М (5’) |

0,82 |

0,78 |

0,89 |

0,84 |

0,88 |

|

|

O (6’) |

-0,76 |

-0,74 |

-0,87 |

-0,83 |

-0,84 |

|

|

O (1”) |

– |

– |

-0,82 |

-0,71 |

-0,71 |

|

|

O (2”) |

– |

– |

-0,81 |

-0,82 |

-0,78 |

|

|

М (5”) |

– |

– |

0,87 |

0,80 |

0,86 |

|

|

С/) 5 |

S (1) |

-0,59 |

-0,41 |

-0,57 |

-0,19 |

-0,48 |

|

S (2) |

-0,59 |

-0,44 |

-0,57 |

-0,33 |

-0,47 |

|

|

М (2) |

0,6 |

0,51 |

0,58 |

0,47 |

0,59 |

|

|

S (3) |

-0,59 |

-0,58 |

-0,57 |

-0,50 |

-0,58 |

|

|

М (3) |

0,60 |

0,40 |

0,58 |

0,44 |

0,51 |

|

|

S (4) |

-0,59 |

-0,48 |

-0,57 |

-0,27 |

-0,49 |

|

|

М (4) |

0,60 |

0,63 |

0,58 |

0,39 |

0,53 |

|

|

S (5) |

-0,59 |

– |

-0,57 |

– |

-0,56 |

|

|

S (6) |

-0,59 |

-0,48 |

0,55 |

-0,53 |

-0,48 |

|

|

М (6) |

0,61 |

0,64 |

0,59 |

0,60 |

0,60 |

|

|

М (7) |

0,61 |

0,53 |

0,59 |

0,43 |

0,58 |

|

|

М (8) |

0,57 |

0,47 |

0,55 |

0,52 |

0,55 |

|

|

S (1’) |

-0,55 |

-0,46 |

-0,57 |

-0,53 |

-0,49 |

|

|

S (2’) |

-0,55 |

-0,54 |

-0,57 |

-0,59 |

-0,55 |

|

|

М (2’) |

0,55 |

0,55 |

0,58 |

0,57 |

0,59 |

|

|

S (3’) |

-0,55 |

-0,57 |

-0,57 |

-0,60 |

-0,59 |

|

|

М (3’) |

0,56 |

0,56 |

0,59 |

0,59 |

0,54 |

|

|

S (4’) |

-0,55 |

-0,53 |

-0,57 |

-0,56 |

– |

|

|

М (4’) |

0,55 |

0,55 |

0,58 |

0,58 |

0,53 |

|

|

М (5’) |

0,55 |

0,51 |

0,58 |

0,52 |

0,60 |

|

Окончание таблицы 2

|

Размер кластера |

8 x 8 x 4 |

8 x 8 x 6 |

||||

|

§ S |

S о н |

Кристалл без дефекта |

Кристалл с дефектом |

Кристалл без дефекта |

Кристалл с дефектом |

|

|

ВП |

ОБ-1 |

ОБ-2 |

||||

|

5 |

S (1”) |

– |

– |

-0,55 |

-0,50 |

-0,44 |

|

S (2”) |

– |

– |

-0,55 |

-0,60 |

-0,54 |

|

|

М (5”) |

– |

– |

0,55 |

0,47 |

0,55 |

|

|

о 45 и |

O (1) |

-1,32 |

-1,20 |

-1,31 |

-1,22 |

-1,25 |

|

O (2) |

-1,32 |

-1,15 |

-1,31 |

-1,17 |

-1,25 |

|

|

М (2) |

1,31 |

1,20 |

1,33 |

1,25 |

1,33 |

|

|

O (3) |

-1,32 |

-1,33 |

-1,31 |

-1,32 |

-1,34 |

|

|

М (3) |

1,31 |

1,16 |

1,32 |

1,24 |

1,31 |

|

|

O (4) |

-1,32 |

-0,99 |

-1,31 |

-0,98 |

-0,92 |

|

|

М (4) |

1,31 |

1,33 |

1,32 |

1,33 |

1,25 |

|

|

O (5) |

-1,32 |

– |

-1,31 |

– |

-1,31 |

|

|

O (6) |

-1,32 |

-0,94 |

-1,31 |

-0,91 |

-0,95 |

|

|

М (6) |

1,30 |

1,32 |

1,32 |

1,32 |

1,32 |

|

|

М (7) |

1,30 |

1,19 |

1,32 |

1,25 |

1,33 |

|

|

М (8) |

1,30 |

1,19 |

1,32 |

1,25 |

1,32 |

|

|

O (1’) |

-1,29 |

-1,30 |

-1,31 |

-1,05 |

-1,25 |

|

|

O (2’) |

-1,29 |

-1,32 |

-1,31 |

-1,34 |

-1,31 |

|

|

М (2’) |

1,32 |

1,32 |

1,33 |

1,33 |

1,33 |

|

|

O (3’) |

-1,29 |

-1,32 |

-1,31 |

-1,34 |

-1,34 |

|

|

М (3’) |

1,32 |

1,32 |

1,32 |

1,32 |

1,25 |

|

|

O (4’) |

-1,29 |

-1,30 |

-1,31 |

-1,30 |

– |

|

|

М (4’) |

1,32 |

1,31 |

1,32 |

1,33 |

1,25 |

|

|

М (5’) |

1,32 |

1,25 |

1,32 |

1,25 |

1,32 |

|

|

O (6’) |

-1,29 |

-1,30 |

-1,31 |

-1,32 |

-1,31 |

|

|

O (1”) |

– |

– |

-1,30 |

-1,06 |

-0,95 |

|

|

O (2”) |

– |

– |

-1,30 |

-1,33 |

-1,31 |

|

|

М (5”) |

– |

– |

1,32 |

1,25 |

1,32 |

|

Таблица 3

Степени проникновения δ ’ и δ ’’ (%) состояний ε ’ , ε ’’ , обусловленных дефектами типа вакансии, в соответствующие энергетические зоны (см. рис. 1) и вклады (%, в скобках) орбиталей различных атомов (см. рис. 2) в эти состояния

|

S я 5 н о о и |

MgO |

MgS |

CdO |

||||||

|

Тип дефекта |

Тип дефекта |

Тип дефекта |

|||||||

|

ВП |

ОБ-1 |

ОБ-2 |

ВП |

ОБ-1 |

ОБ-2 |

ВП |

ОБ-1 |

ОБ-2 |

|

|

ε c ' , |

δ ′′ =32 М(7)(9) |

δ ′′ =23 М(7)(15) М(8)(20) |

δ ′′ =19 М(3’)(5) |

δ ′′ =26 М(7)(10) М(8)(10) |

δ ′′ =3 М(5’)(14) |

δ ′′ =8 М(4)(12) М (1’) (8) |

δ ′ =41 М(5’)(5) |

δ ′ =146 М(2’)(14) |

δ ′ =145 М(2)(7) М(7)(14) |

|

δ ′′ =26 М(7)(14) |

δ ′′ =19 М (5’’) (13) М (5’) (9) |

δ ′′ =16 М(3’)(14) |

δ ′′ =21 М(7)(7) |

δ ′′ =4 М(5’’)(7) |

δ ′′ =7 М(6)(6) |

δ ′ =99 М(5’)(7) |

δ ′ =139 М(3’)(9) |

δ ′ =138 М(6)(10) |

|

Продолжение таблицы 3

|

S к к 5 н о и |

MgO |

MgS |

CdO |

||||||

|

Тип дефекта |

Тип дефекта |

Тип дефекта |

|||||||

|

ВП |

ОБ-1 |

ОБ-2 |

ВП |

ОБ-1 |

ОБ-2 |

ВП |

ОБ-1 |

ОБ-2 |

|

|

ε c |

δ ′′ =25 М(7)(15) М(8)(9) |

δ ′′ =9 М(2)(10) |

δ ′′ =27 М(8)(9) |

δ ′′ =19 М(7)(12) |

δ ′′ =10 М(8)(32) |

δ ′′ =5 М(4)(8) |

δ ′ =52 М(2)(7) |

δ ′ =142 М (4’) (6) |

δ ′ =141 М (6’) (7) |

|

δ ′′ =21 М(8)(7) |

δ ′′ =17 М(7)(19) М(8)(7) |

δ ′′ =11 М(7)(17) М(8)(12) |

δ ′′ =15 М(3’)(6) |

δ ′ =144 М(6’)(12) |

δ ′ =141 М(5’)(11) М(7)(5) |

||||

|

ε c ' , ε c " |

δ ′′ =11 М(7)(6) М(8)(22) |

δ ′′ =12 М (3’) (11) |

δ ′ =37 М(7)(12) |

δ ′ =392 М(2) (94) |

δ ′′ =57 О(2)(15)О (6)(15) |

||||

|

δ ′′ =15 М(7)(30) М(8)(18) |

δ ′ =18 М(8)(5) |

δ ′ =384 М(7) (88) |

δ ′′ =53 О(2)(11), О(6)(11) |

||||||

|

δ ′ =366 М(8)(96) |

δ ′ =95 М(8) (7) |

δ ′ =139 М(8)(12) |

|||||||

|

δ ′′ =35 O(1’)(16) O(4)(19) O(6)(23) |

δ ′ =382 М(8) (96) |

||||||||

|

ε v , ε v ' |

δ ′′ =14 О(6)(58) О(4)(7) |

δ ′′ =0 О(1’)(16) O3(15) O(4)(40) |

δ ′′ =0 O (1”) (9) О(5)(13) О(2)(35) |

δ ′′ =1 S(6)(27) S(4)(14) |

δ ′′ =1 S(1’)(19) S(1)(8) |

δ ′ =10 S (4’’) (9) S(2’’)(7) |

δ ′′ =7 O(2)(14)O (4)(15) |

δ ′′ =1 О(1’)(15) O(4)(7) O(1”)(21) |

δ ′ =7 О(2) (9) |

|

δ ′′ =12 O(4)(14) О(6)(54) |

δ ′′ =2 O3(59) O(4)(11) |

δ ′′ =1 O (1”) (11) О(5)(36) О(2)(22) |

δ ′ =10 S(2)(6) |

δ ′′ =2 S (1’) (5) S(1”)(5) |

δ ′ =10 S(2)(7) S(6)(13) |

δ ′′ =4 О(6)(5) |

δ ′′ =42 О (1’) (16) О(3)(27) O(4)(22) O(1”)(12) |

δ ′ =6 О(6)(8) О(6)(6) |

|

|

δ ′′ =11 О(1’)(10) O(4)(24) О(6)(24) |

δ ′′ =2 О(2)(54) О(5)(17) |

δ ′ =8 S(2)(8) |

δ ′′ =47 S(2)(18) S(4)(7) S(1)(28) |

δ ′ =9 S(4’’)(10) S(2)(8) |

δ ′′ =3 О(6)(16)О (2)(9) |

δ ′ =4 О(6)(7) |

|||

|

δ ′′ =10 O(4)(56) |

δ ′ =1 S(1’)(24) |

δ ′ =8 S(4’’)(6), S(2)(17) |

δ ′′ =2 O (1’) (11) |

||||||

|

δ ′′ =9 О(1’)(53) δ ′′ =7 О(1’)(15), O(4)(28), О(6)(10) δ ′′ =6 O(1’)(50), |

δ ′ =35 O(6) (8) |

||||||||

Окончание таблицы 3

|

(Я к к 5 н о и |

MgO |

MgS |

CdO |

||||||

|

Тип дефекта |

Тип дефекта |

Тип дефекта |

|||||||

|

ВП |

ОБ-1 |

ОБ-2 |

ВП |

ОБ-1 |

ОБ-2 |

ВП |

ОБ-1 |

ОБ-2 |

|

|

ε " p |

8"=3,5 O(1)(5) |

8"=0,6 S(4)(9) S(1)(5) |

8"=12 М(7)(8) М(8)(8) |

8"=17 М(56)(׳), М(7) (7), M(7”)(7), М(2)(5), М(8)(7) |

δ=15 М(4’)(5), М(1’)(5), М(3’)(7), М(4)(5) |

||||

|

" ε s , ε s ' |

8"=3 O(4)(34), O(1’)(24), O(3)(47) |

8"=6 O(6)(49) |

8 ' =3 O(6) (21) |

8"=11 S(6)(43), S(4)(24), S(2)(7) |

8"=3 S(1’)(14), S(1)(24) |

8 ' =3 S(2)(13), S(6)(12) |

8 ' =16 O(4)(6) O(6)(8) |

||

|

8 ' =2 O(2)(26), O(6)(11) |

8"=9 S(1’)(42) |

8 ' =1 S(6)(35), S(4”)(30) |

8 ' =10 O(2)(11) O(1)(12) |

||||||

|

8"=7 S(1’)(11), S(2)(16), S(4)(21) 8"=5 S(2)(34) |

8 ' =1 S(2)(41), S(6)(6), S(4”)(17) |

||||||||

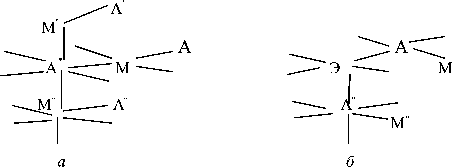

2) Дефект типа «дополнительная ионная пара (ДИП) на поверхности» (рис. 3а, табл. 4, 5). ДИП формируются под разными углами относительно поверхности кристалла [121° (MgO), 106° (MgS), 180° (CdO)]; катион-анионное расстояние в ней уменьшено по сравнению с кристаллическим на 15 % (MgO), 27 % (MgS), 13 % (CdO); расстояние между анионом (центром адсорбции) и катионом ДИП также меньше кристаллических величин на 12 % (MgO), на 5 % (MgS), на 14 % (CdO); углы между проекцией ДИП на поверхность и выделенным направлением вдоль поверхности (вдоль линии анион – катион) составляют 10° (MgO), 0° (MgS) и 60° (CdO). Эффективные заряды на атомах ДИП не одинаковы, то есть ДИП поляризована за счет переноса части электронной плотности Ар с ДИП на поверхность [0,31 e (MgO); 0,1e (MgS)] или в обратную сторону [0,05e (CdO)]. Перенесенная электронная плотность перераспределяется между атомами, примыкающими к адсорбционному центру, изменяя их в незначительной степени.

В верхней ЗЭЩ возникают состояния, обусловленные орбиталями атомов ДИП, проникающие в ЗЭЩ как со стороны ВС-, так и со стороны ЗС-зон (отщепленные от этих зон ε c " - и ε v " -состояния соответственно). Степени их проникновения в ЗЭЩ находятся в пределах 8 " ® 7 ^ 39 %; 8’V ® 1 ^ 13 %. В случае MgO и CdO в области ВС-зоны появляются обусловленные дефектом состояния со степенями проникновения 8 " ® 6 ^ 30 %.

В нижней ЗЭЩ возникают состояния (кроме CdO), отщепленные от нижней валентной s -зоны, для которых 8 S ~ 4 ^ 6 %. Появляются также состояния в области нижней части валентной р -зоны (кроме MgS), для которых 8 "р ~ 4 ^ 22 %, а также в области верхней части валентной s -зоны (кроме MgS), для которых 8's » 7 ^ 26 %.

Рис. 3. Обозначения атомов в моделях ионных кристаллов М-А (М: Mg, Cd; A: O, S) с дефектом: а) «ионная пара на поверхности»; б) «замещение атома металла на поверхности»; (Э: Be, Zn, Cd)

Таблица 4

Геометрические параметры и заряды на атомах q в кубических кристаллах М-А с дефектами типа «ионная пара на поверхности»

|

MgO |

MgS |

CdO |

|

|

R(М-А), Å |

2,10 |

2,60 |

2,35 |

|

R(М׳-А*), Å |

1,85 |

2,46 |

2,02 |

|

R(М׳-А׳), Å |

1,73 |

1,88 |

2,04 |

|

α , град |

121 |

105,63 |

180 |

|

β, град |

10 |

0 |

60 |

|

q (М׳) |

0,47 |

0,31 |

0,98 |

|

q (О׳) |

-0,78 |

-0,41 |

-0,93 |

|

q (М) а/б |

0,77/0,83 |

0,60/0,56 |

1,31/1,29 |

|

q (А) а/б |

-0,80/-0,78 |

-0,60/-0,56 |

-1,32/-1,33 |

|

q (А*) а/б |

-0,81/-0,74 |

-0,60/-0,56 |

-1,32/-1,33 |

|

q (М״) а/б |

0,84/0,85 |

0,55/0,58 |

1,32/1,33 |

|

q (А״) а/б |

-0,78/-0,80 |

-0,55/-0,55 |

-1,30/-1,30 |

-

* R(М-А) – межатомные расстояния; α – угол А*М ′ А ′ ; β – угол между плоскостями А ′ М ′ А* и МА*М; а/б – для кристалла идеального и с дефектом соответственно.

Таблица 5

Степени проникновения δ (%) состояний ε ’ , ε ’’ , обусловленных дефектом типа «ионная пара на поверхности», в соответствующие энергетические зоны (см. рис. 1) и вклады (%, в скобках) орбиталей различных атомов (см. рис. 3а) в эти состояния

|

Состояния |

MgO |

MgS |

CdO |

|

ε c |

δ=8 M (6); δ=18 M7) ׳׳); δ=30 M (8) |

δ=6,5 M6) ׳); |

|

|

ε c |

δ=35 M9) ׳׳); δ=32 M35) ׳); δ=32 M28) ׳) |

δ=14 M7) ׳); δ=13M (7); δ=7 M8) ׳) |

δ=19 M19) ׳); δ=19 O25) ׳); δ=39 O18) ׳) |

|

ε v |

δ=1 O50) ׳), O (6); δ=2 O29) ׳), O (5), O9) ׳׳) |

δ=5 S8) ׳), S23) ׳׳) |

δ=13 O* (8); δ=1,6 O (7); δ=1 O8) ׳׳) |

|

' ε v |

δ=18 S* (7); δ=19 S (7); δ=27 S9) ׳) |

δ=42 O82) ׳); δ=23 O* (8) |

|

|

ε ' p |

δ=22 O* (9) |

δ=12 O* (10); δ=11 M5) ׳); δ=4 M5) ׳) |

|

|

ε s |

δ=4 O83) ׳) |

δ=6 S15) ׳) |

|

|

' ε s |

δ=26 O* (13) |

δ=9 O* (12); δ=7 O15) ׳) |

-

3) Дефект типа «замещение поверхностного атома металла» (см. рис. 3б, табл. 6, 7). Внедренный атом оказывается углубленным вглубь кристалла, если его масса меньше массы замещаемого атома (наиболее ярко это проявляется в случае замещения бериллием), в противном случае он удаляется от поверхности кристалла (наименее значительно в случае MgS, в наибольшей степени – в случае MgO). Соответствующим образом удлиняются длины связей внедренного атома с соседними атомами кристаллической поверхности. Заряды на атомах вторых соседей (от атома дефекта) изменяются незначительно (не более чем на 1 %). Что касается атомов ближайших соседей, то величины зарядов на них могут как увеличиваться, так и уменьшаться (в пределах от 5 до 78 %) в зависимости от природы заместителя.

Таблица 6

Межатомные расстояния R(Э-А), смещения Δ R атомов дефекта в направлении, перпендикулярном поверхности, и заряды на атомах в ионных кристаллах идеальных и с дефектами замещения поверхностного атома металла (обозначения атомов согласно рис. 3б;

замещается поверхностный атом М на атом Э;

отрицательным величинам Δ R отвечают смещения вглубь кристалла)

|

Кристалл |

Э |

R(Э-А ״ ), Å |

ΔR, Å |

R(Э-А) Å |

q (Э) |

q (А) |

q (M) |

q (А ״ ) |

q (M ״ ) |

|

MgO |

Mg |

2,10 |

– |

2,10 |

0,77 |

-0,81 |

0,78 |

-0,78 |

0,84 |

|

Be |

1,60 |

-0,51 |

2,165 |

1,03 |

-0,87 |

0,79 |

-0,81 |

0,82 |

|

|

Zn |

2,48 |

0,38 |

2,14 |

0,40 |

-0,73 |

0,79 |

-0,77 |

0,82 |

|

|

Cd |

2,65 |

0,55 |

2,17 |

1,35 |

-0,91 |

0,75 |

-0,82 |

0,82 |

|

|

MgS |

Mg |

2,60 |

– |

2,60 |

0,598 |

-0,59 |

0,60 |

-0,55 |

0,55 |

|

Be |

2,30 |

-0,30 |

2,62 |

1,01 |

-0,68 |

0,60 |

-0,64 |

0,54 |

|

|

Zn |

2,64 |

0,04 |

2,604 |

0,13 |

-0,52 |

0,60 |

-0,45 |

0,55 |

|

|

Cd |

2,70 |

0,10 |

2,602 |

1,299 |

-0,75 |

0,58 |

-0,67 |

0,55 |

|

|

CdO |

Cd |

2,35 |

– |

2,35 |

1,31 |

-1,32 |

1,31 |

-1,29 |

1,32 |

|

Be |

1,62 |

-0,73 |

2,46 |

1,00 |

-1,26 |

1,32 |

-1,16 |

1,31 |

|

|

Mg |

1,84 |

-0,51 |

2,41 |

0,69 |

-1,21 |

1,32 |

-1,11 |

1,32 |

|

|

Zn |

2,00 |

-0,35 |

2,38 |

0,29 |

-1,14 |

1,32 |

-1,05 |

1,32 |

Замещение поверхностного атома кубического кристалла приводит к появлению в верхней ЗЭЩ состояний как е С - , так и е V - типа (вакантных и занятых соответственно), преимущественный вклад в которые вносят орбитали атома-заместителя со степенями внедрения в ЗЭЩ Sc« 2 ^ 16 %, 5 V ~ 3 ^ 8 %. Состояния, обусловленные дефектами, возникают также в ВС-зоне, причем далеко от ее нижней границы ( ^ С ® 46 ^ 154 %).

В верхней валентной зоне в области ее верхней и нижней границ возникают состояния е V - и е ' - типа, для которых S v ® 9 ^ 26 %, 5р ® 5 ^ 20 %. В нижней части ЗЭЩ появляются состояния е " - и es - типа ( 5 p ~ 5 ^ 16 %, 5” , ~ 1 ^ 5 %). В нижней ЗС-зоне появляются состояния в окрестности ее вершины, характеризуемые степенями внедрения 5 s ~ 3 ^ 31 %.

Таблица 7

Степени проникновения δ’ и δ’’ (%) состояний ε’, ε’’, обусловленных дефектами замещения поверхностного атома металла М на атом Э, в соответствующие энергетические зоны (см. рис. 1) и вклады (%, в скобках) орбиталей различных атомов (см. рис. 3б) в эти состояния

|

Состояния |

МgO |

МgS |

CdO |

||||||

|

Дефект замещения |

Дефект замещения |

Дефект замещения |

|||||||

|

Э |

Be |

Zn |

Cd |

Be |

Zn |

Cd |

Be |

Мg |

Zn |

|

' ε c ε c |

δ ′ =4 Э(75) |

δ ′ =2 Э(21) |

δ ′ =0 Э(30) |

δ ′ =1 M(6) |

δ ′ =16 Э(66) |

δ ′ =35 Э(56) |

δ ′ =1 M(58) |

δ ′ =92 Э(32) |

δ ′ =68 Э(27) |

|

δ ′ =4 M(13) |

δ ′ =2 M*(60) |

δ ′ =26 M(7) |

δ ′ =65 Э(87) |

δ ′ =36 Э(66) |

δ ′ =9 M(11) |

δ ′ =23 M(68) |

δ ′ =2 Э(32) |

||

|

δ ′ =4 O ′′ (18) |

δ ′ =1 M(12) |

δ ′′ =16 Э(7) |

δ ′ =77 M(5) |

δ ′ =25 M(5) |

δ ′ =14 M(88) |

||||

|

δ ′′ =14 Э(24) |

δ ′′ =6 M(16) |

δ ′ =19 S ′′ (8) |

δ ′ =16 S ′′ (14) |

||||||

|

δ ′′ =1 O(9) |

δ ′′ =2 M(11) |

||||||||

|

ε v ' ε v |

δ ′′ =8 O(6); |

δ ′′ =7 O ′′ (20) |

δ ′′ =5 O ′′ (21) |

δ ′ =26 S ′ (13) |

δ ′ =12 S ′′ (10) |

δ ′ =4 S ′′ (10) |

δ ′′ =1 O ′ (10) |

δ ′′ =8 O ′ (17) |

δ ′ =3 O ′ (15) |

|

δ ′′ =5 O(6) |

δ ′ =20 O ′′ (10) |

||||||||

|

' ε p " ε p |

δ ′′ =5 O ′′ (13) |

δ ′′ =15 Э(6) |

δ ′′ =15 O ′ (6) |

δ ′ =15 Э(5) |

δ ′ =13 Э(6) |

δ ′ =5 S ′ (27), S ′′ (14) |

δ ′′ =2 Э(8), O ′′ (24) |

δ ′′ =14 O ′′ (10) |

δ ′′ =6 O ′′ (5) |

|

δ ′′ =5 О ′ (6) |

δ ′ =15 S ′′ (8) |

δ ′ =13 S ′′ (9) |

δ ′′ =5 Э(19) |

δ ′′ =24 O ′′ (10) |

|||||

|

" ε s ε s |

δ ′ =10 O(11) |

δ ′ =28 O(9) |

δ ′ =19 O(7) |

δ ′ =20 S(7) |

δ ′ =3 S(6) |

δ ′ =17 S(9) |

δ ′ =0,2 O(17) |

δ ′′ =5 O(19) |

δ ′ =25 O(10) |

|

δ ′ =31 O ′′ (21) |

δ ′ =8 O ′′ (9) |

δ ′ =5 O ′′ (9) |

δ ′ =9 S ′′ (5) |

δ ′ =16 S ′′ (8) |

δ ′ =24 O ′′ (16) |

δ ′ =11 O(13) |

|||

Список литературы Квантово-химический расчет электронного строения и энергетического спектра ионных кубических кристаллов с дефектами

- Эварестов Р.А., Котомин Е.А., Ермошкин А.Н. Молекулярные модели точечных дефектов в широкощелевых твердых телах. Рига: Зинатне, 1983. 287 с.

- Эварестов Р.А. Квантово-химические методы в теории твердого тела. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. 279 с.

- Ермошкин А.Н., Эварестов Р.А. О выборе формы и симметрии кластера в молекулярных моделях кристаллов//Вестн. ЛГУ. 1976. № 10. С. 18-26.

- Лебедев Н.Г., Литинский А.О. Модель ионно-встроенного стехиометрического кластера для расчета электронного строения ионных кристаллов//ФТТ. 1996. Т. 38. Вып. 3. С. 995-962.

- Пенкаля Т. Очерки кристаллохимии. Л.: Химия, 1974. 496 с.

- Stewart J.J.P. Optimization of parameters for semiempirical methods. 1. Methods//J. Comput. Chem. 1989. V.10. № 2. P. 209-220.

- Stewart J.J.P. Optimization of parameters for semiempirical methods. 2. Applications//J. Comput. Chem. 1989. V. 10. № 2. P. 221-264.